Materia: Derecho Administrativo Categoría: Derecho Administrativo Origen: MINISTERIO DE HACIENDA

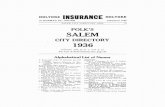

La categoría de política (Isegoría, 39/2008)

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of La categoría de política (Isegoría, 39/2008)

La categoría de política.Aclaraciones desde la perspectiva de un clásico

republicanoThe category of politics: Clarifications from

the perspective of a republican classic

JORGE ÁLVAREZ YÁGÜEZI.E.S. Os Rosais, Vigo

RESUMEN. La categoría de política es hoy unacategoría confusa, bajo cuyo ámbito cabenlos más diversos significados. Es finalidad deeste trabajo contribuir a su delimitación sobrela base del intento hecho por Aristóteles. Severá cómo su perímetro queda delimitado porrasgos como libertad, igualdad, participación,deliberación, no-instrumentalidad, justicia,comunidad, pluralidad, virtud.

Palabras clave: política, republicanismo,despotismo, paternalismo, deliberación, ciu-dadanía, familia, poder pastoral.

ABSTRACT. The category of politics is today aconfusing category, under whose field can fitmany different meanings. Purpose of thiswork is to help its delimitation on the basis ofthe attempt made by Aristotle. We will seethat its perimeter is bounded by features suchas freedom, equality, participation, delibera-tion, non-instrumentality, justice, commongod, plurality and virtue.

Key words: Politics, republicanism, despo-tism, paternalism, deliberation, citizenship,family, pastoral power.

ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y PolíticaN.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333

ISSN: 1130-2097

[Recibido: Oct. 08 / Aceptado: Nov. 08] 311

1. Un libro: Política, I

Aristóteles es una de las fuentes de inspi-ración de la más importante tradición depensamiento político, el republicanismo.La defensa que hace su obra Política deun ciudadano dotado de unas determina-das virtudes civiles; el alto valor concedi-do a la vida política como plenificacióndel ser humano; el acogimiento de estecampo de discursos, deliberación y prác-ticas bajo el dominio de la categoría depraxis, con el consiguiente rechazo de suabsorción en una lógica instrumental; laidea de que la pólis sólo puede integrarsesobre la base de cierta igualdad; la exclu-

sión del despotismo de la categoría mis-ma de lo político; la defensa de unaespecie de régimen mixto, de base demo-crática, pero no excluyente de otros sec-tores sociales y elementos institucionalesde otro origen (aristocrático), cuya arti-culación compondría un régimen seguro,estable y justo, eso que Aristóteles quieredenominar con el término común de poli-teia, república, en fin, la tesis de que lacomunidad política va indisolublementeunida a los valores de bien común, felici-dad y justicia; son todos ellos elementosque serán recreados una y otra vez a lolargo del tiempo por parte de tantos auto-res que situamos en esa tradición: Cice-

rón, en el momento de la República ro-mana, y su concreción en un cuerpo polí-tico formado fundamentalmente porplebeyos y patricios, tribunos y senado-res; esas mismas ideas iluminarán a loshumanistas italianos del XII, XIII y XIV, yno dejarán de estar presentes, como Q.Skinner ha puesto atinadamente de mani-fiesto, en Maquiavelo; o, a través de él,mucho más tarde, como han revelado losestudios de Pocock, en los revoluciona-rios americanos 1. No pocas veces, cuan-do se ha querido recuperar de algúnmodo el valor de lo político mismo, másallá de sus sumisiones al imperio de loeconómico y a su envolvente lógica, seha retornado a la lectura de aquella obra.H. Arendt es acaso el mejor ejemplo deello. El aún reciente debate entre comuni-taristas y liberales ha vuelto a ilustrar laviveza de aquella fuente de inspiración; ola discusión en torno al constitucionalis-mo americano; o las reflexiones en tornoa la ausencia de política en la expansiónarrolladora del proceso de globalización,por citar algunos ejemplos.

En lo que sigue, no vamos a haceruna exposición global de lo que podríainterpretarse como el pensamiento políti-co del Estagirita, no es ése el objetivo deeste trabajo, sino mostrar cómo se pre-senta la categoría de política, en el con-vencimiento de que la carga normativa ycrítica que contiene —a cuya altura teóri-ca, hay que decir, no estuvo su autor,algo, por otra parte no infrecuente en lahistoria del pensamiento— es confronta-ble a los confusos y entecos usos con quese usa hoy en las más variadas corrientesdel pensamiento político, no digamos yade la práctica política. Por eso, nada maslejos de nuestra intención el hacer aquíun trabajo de hermeneusis académica,sino de extraer la fuerza de un conceptotal y como se perfiló en el origen de la co-rriente republicana, la más eminentemen-te política de las que hayan sido.

Para ello nos detendremos en la deli-mitación estricta de la categoría, en pri-mer lugar, respecto del despotismo y sulógica. Veremos cómo emergen los ras-gos propios de lo político en contraposi-ción con los inherentes a otra comunidad,la que conforma la casa o familia. Mos-traremos finalmente cómo la esencia deesa categoría se materializa en una solaforma de gobierno, la que lleva el nombrecomún de «políteia», que se ha vertidotradicionalmente por república, y quetambién podría decirse simplemente «po-lítica». Para ello nos basaremos princi-palmente en el libro I de la Política, lasreferencias a otros libros pertenecientes aesta obra o a otras sólo se harán paracomplementar, o aclarar algún extremo.

Dejamos, pues, a un lado toda la po-lémica que desde los remotos tiempos deNicolas de Oresme a los de Wilamowitz,y más tarde Jaeger, Newman y Aubenquese tiene respecto de la composición de laobra. Recordemos que los ocho librosque componen la Política no forman unaobra unitaria. No sabemos con seguridadsi en la ordenación que nos ha llegado hatenido algo que ver o no su autor —segúnJaeger y la mayor parte de los estudiosossí 2. Lo cierto es que los libros son bas-tante dispares, como se nos muestra ense-guida si comparamos el realismo de loslibros IV, V y VI —en la ordenación tra-dicional—, que nos hablan de las causasde la revolución y de la seguridad y esta-bilidad de los regímenes —libros que se-ría interesante leer en relación con ElPríncipe— con el estilo platónico del li-bro VII, destinado a la caracterizacióndel régimen ideal —cuya escritura, segúnJaeger, habría que situar en una etapamuy anterior. Por otra parte, se trata deuna obra inacabada, incompleta, comoilustra claramente la interrupción del li-bro VI. Se ha señalado una evolución ha-cia un realismo cada vez más acentuado,el orillamiento de la pregunta por el régi-

312 ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097

Jorge Álvarez Yágüez

men ideal en aras de la preocupación porel más seguro o el más estable, o inclusopor lo que tendría que respetar incondi-cionalmente aquél, cualquiera que fuesesu naturaleza (incluida la de algunos regí-menes considerados desviados, como laoligarquía, por ejemplo) si quisiera pervi-vir. Con todo, la tendencia común es aadmitir que aun cuando, en efecto, haycapas distintas correspondientes a mo-mentos distintos, la obra habría sido ree-laborada en una fase tardía para propor-cionarle cierta unidad. Es comúnmenteaceptado 3 el carácter tardío de este libroI, añadido como introducción general alconjunto, probablemente para darle ciertaunidad. Sin duda esto tiene enorme im-portancia ya que destacaría todavía másel carácter de fundamento que le es atri-buible.

Tan sólo quisiéramos apuntar res-pecto a este libro, que las lecturas que deél se han hecho, con total independenciade su interés, obvian, a menudo, lo prin-cipal. Tres tipos cabe destacar. Las másfrecuentes han sido las de carácter antro-pológico, en las que se subraya la natura-leza social del hombre, su eticidad, sediscute el planteamiento acerca de la con-dición natural de la esclavitud, etc. Unassegundas se centran en la temática econó-mica, en la tan interesante, por otra parte,distinción entre economía y crematística,bienes de uso y de cambio, naturaleza ydinero, etc. Otras, finalmente, más re-cientes, han sido lecturas feministas, queagudamente han puesto su foco sobre elno cuestionamiento de las relaciones depoder en el seno del oíkos, salvo las deamo y esclavo, en el trazado de la fronte-ra que define a lo político.

Con todas estas lecturas, penetrantescada una en la dimensión que ponen derelieve, ocurre, sin embargo, algo seme-jante a lo que narra Poe en La carta roba-da, que pasan por alto lo que está más a lavista, el despliegue de los conceptos que

articulan la categoría de política, la cualaparece con una carga normativa ante laque ni su mismo autor fue consecuente.Por lo que es tarea del análisis explicitarsu despliegue y volverla en su caso con-tra las doxai del autor mismo, y, claroestá, contra sus malas concreciones em-píricas.

2. Animal político. Lógos y pólis

El término «política» (politiké) es referi-do en Aristóteles al gobierno, organiza-ción, orden o constitución de la pólis, dela ciudad o comunidad política (koinoníapolitiké). Es referido, pues, a una comu-nidad específica, que se delimita con todaclaridad de otras, como la que constituyela casa, o la aldea, aun cuando tenga rela-ciones con ellas. Aristóteles se toma unespecial cuidado en distinguir esto, porlas enormes consecuencias que conlleva.Si diferenciamos con claridad estos dis-tintos ámbitos de relación no confundire-mos tampoco el saber que a ellos va liga-do, ni, lo más importante, la forma de go-bierno, de dirección de las relaciones queen ellos haya de practicarse. Evitaremoslas claves tomadas de la comunidad fami-liar como medio de entender los supues-tos defectos de la pólis, o de postular susobjetivos. Evitaremos el reducir las cate-gorías propias de una comunidad a las deotra. Comprenderemos, en definitiva, laautonomía propia de lo político.

En efecto, es éste un punto capitalpor cuanto que era frecuente su confu-sión, y en ella se incurrirá una y otra vez alo largo de la historia de la teoría política.No en vano Aristóteles comienza su Polí-tica por aquí, algo que en los estudios ha-bituales es recogido como un mero gustopor las distinciones analíticas, como unasencilla distinción de organizacionessociales sin mayores consecuencias con-ceptuales. Aristóteles empieza diferen-ciando estas comunidades en un princi-pio tan sólo por una especie de orden ge-

ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097 313

La categoría de política. Aclaraciones desde la perspectiva de un clásico republicano

nético teleológicamente dirigido. La casa(oíkos) surge naturalmente impulsada entorno al embrión que forma la unión demujer y hombre con el télos de la genera-ción; a los hijos se le irán asociando sir-vientes o esclavos, de manera que el con-junto cumpla con la finalidad de cubrirlas necesidades de la existencia, del sim-ple vivir; «la comunidad constituida na-turalmente para la satisfacción de las ne-cesidades cotidianas es la casa» se diceen el texto (1252b, 13) 4. La aldea (kóme)aparece como una «comunidad (koino-nía) constituida por varias casas en vistade las necesidades no cotidianas». Laciudad (pólis) no sería sino el resultadoposterior de la unión de diversas aldeas;sirve ya a un fin superior, no marcado yapor lo biológico o por el ámbito estrictode la necesidad, o al menos no en su desa-rrollo, pues su suficiencia hace que su té-los no sea ya el simple vivir sino el «vivirbien» (eû sên). Es importante reparar enesta dimensión de alejamiento de aque-llos espacios determinados por lo bioló-gico, por la necesidad 5; y la caracteriza-ción del fin como la «buena vida», puessabemos la carga ideal, de plenitud queconllevan esos términos en Aristóteles.De suerte que la comunidad política, lapólis aparece ya en esa génesis como ám-bito de lo plenificante. Esto aparece mássubrayado si se tiene en cuenta que paraAristóteles la pólis es télos de las comu-nidades anteriores, y el fin supone el per-feccionamiento de un ser, la plenitud desu naturaleza. El télos está connotado nosólo como el punto hacia el cual algo pornaturaleza se dirige, sino también comolo mejor, como lo bueno para el ser. Poresto Aristóteles puede sostener, por unaparte, frente a sofistas y cínicos, el carác-ter natural de la comunidad política, aligual que la casa: «De modo que toda ciu-dad es por naturaleza (phýsei), si lo sonlas comunidades primeras; porque la ciu-dad es el fin de ellas, y la naturaleza es

fin»; y, por otra parte, su superioridadcualitativa ya que «aquello para lo cualexiste algo y el fin es lo mejor, y la sufi-ciencia es un fin y lo mejor» (1253a, 14).

La pólis habrá de suponer el perfec-cionamiento de la naturaleza humana,dado que, en definitiva, es algo que estáya arraigado en ella. El hombre es unaanimal de pólis (politikón ò ánthropossóon) (1253a, 7-8) por su carácter lin-güístico, «es el único animal que tienepalabra (lógon)» (lógon dé mónon ánt-hropos ékhei tón sóon) (1253a, 9-10), nomera voz (phoné) expresiva del placer oel dolor, como tienen otros animales so-ciales. Las dos definiciones de hombreque podemos encontrar en Aristóteles, elhombre como animal político y el hom-bre como ser que tiene lógos, están, pues,internamente articuladas: en esta segundase encuentra la explicación de la primera,y aquella representará la posibilidad de laplenitud de la segunda 6. El hombre estámás profundamente (más hondo en su na-turaleza y más profundo en el sentido deperfección) ligado a los otros que cual-quier animal social. La razón que daAristóteles es que la palabra es expresiónde un plano superior a las meras sensa-ciones primarias, es vehículo de un senti-do de lo bueno y de lo malo, de lo justo einjusto 7. Esto es, la palabra implica ya alotro, no por la obviedad de la comunica-ción que establece, también lo hace lavoz, sino porque apela a los otros e impli-ca en su significado al otro; requiere delotro y se perfila en comunidad. Tengosentido de lo bueno y lo malo en cuantoque juzgo, apruebo o desapruebo, afirmolo que debe ser, lo que ha de rectificarse,expreso, por tanto, un proyecto de perfec-cionamiento, una necesidad de ordena-ción, requiero al otro y del otro una con-ducta en relación conmigo, con los otros,enuncio algo que tiene pretensión de vali-dez, y espera del otro confirmación o des-mentido. Pero al mismo tiempo que la pa-

314 ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097

Jorge Álvarez Yágüez

labra expresa ya el deseo de orden, lo queha de advenir, expresa también un víncu-lo, pues ese mismo juicio sólo puede serya ab initio algo compartido; el juicio esalgo formado socialmente. Nada de estoocurre con la phoné; la sensación de pla-cer y dolor es perfectamente solipsista,no requiere del otro para ser configurada,su expresión establece una comunicaciónen la que el otro no está originariamenteimplicado; por eso podemos decir quehay comunicación pero no lenguaje. Lavoz está vinculada a lo privado, como lapalabra a lo común. Dos dimensiones seentrelazan en el lógos del animal huma-no, por un lado, la proyección de una so-ciedad, la exigencia de un orden; porotro, la expresión de una sociedad, entanto que los otros están ya en el sentidode lo bueno, un verdadero sensus com-munis— lo que no puede decirse de lavoz, a la que le es externa la socialidad;«la palabra es para manifestar lo conve-niente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, yes exclusivo del hombre, frente a los de-más animales, el tener, él solo, el sentidodel bien y del mal, de lo justo y lo injusto,etc. y la comunidad de estas cosas es loque constituye la casa y la ciudad»(1253a, 14-18) 8. Destaquemos esta con-clusión, la comunidad política está unidaa la palabra; es su máxima expresión, suámbito más pleno, toda vez que si es lamisma naturaleza la que lleva a la casa,ésta no adquiere su lugar último sino enla pólis. Es en el medio cívico donde elhombre en diálogo con los otros modulasu sentido de la justicia, perfila su juicio;donde más allá de la seguridad privada delo sensitivo alcanza a saber qué es ver-daderamente justo. No hay, pues, pólissin comunicación, sin conversación, sindiá lógos, sin deliberación en torno a loque juzguemos bueno o malo, justo o in-justo.

La naturaleza del ser humano requierecomo su fin a la pólis, para encontrar en

ella el medio de su realización. De ahí lasuperioridad ontológica de la ciudad sobrela casa y sobre el individuo, el que Aristó-teles pueda afirmar: «La ciudad es por na-turaleza anterior a la casa y a cada uno denosotros, porque el todo es necesariamen-te anterior a la parte». Entendemos aquí eltérmino anterior o primero (próteron) noen el sentido temporal sino ontológico y,por tanto, axiológico. Casa e individuosólo adquieren su sentido real dentro deese todo que es la pólis. El télos representala realización plena de lo que a él conduce,por consiguiente sólo en él los elementosanteriores encuentran su definitivo aco-modo, su verdadera función, su vida mis-ma. De suerte que la corrupción de esa en-tidad superior, de ese todo significaría ne-cesariamente el deterioro de sus miembroso partes. Por esto un hombre fuera de lapólis experimentaría la pérdida de aquelloque le constituye como tal, el sentido de lojusto, el empleo pleno de la palabra, sumisma humanidad: «si el individuo no sebasta a sí mismo será semejante a las de-más partes en relación con el todo, y elque no puede vivir en sociedad o no nece-sita nada por su propia suficiencia, no esmiembro de la ciudad, sino una bestia o undios» (1253a, 26-29) 9. En la pólis el hom-bre encuentra la posibilidad de la excelen-cia (areté), de su perfeccionamiento, fuerade ella, su rebajamiento, la conversión enel peor de los animales. «Es natural en to-dos la tendencia a una comunidad tal, peroel primero que la estableció fue causa delos mayores bienes; porque así como elhombre perfecto es el mejor de los anima-les, apartado de la ley y de la justicia es elpeor de todos (...) la justicia, en cambio escosa de la ciudad» (1253a, 29-37).

3. Oíkos frente a pólis. Ajenidaddel despotismo respecto de la categoría

de política

Quedan determinados, pues, los distintosespacios comunitarios, su ordenamiento

ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097 315

La categoría de política. Aclaraciones desde la perspectiva de un clásico republicano

temporal, ontológico y valorativo; cómoel nivel último (pólis) es en realidad pri-mero, pues a él conducen los anteriores yen él encuentran su plenitud. La ciudad ocomunidad política (koinonía politiké) nosupone, por consiguiente la desapariciónde los niveles anteriores, como sí sucedíaen Platón, en cuya ciudad ideal debían di-solverse otras comunidades (familias,gremios). En Política lo que observamoses que se integran reordenándose en ella;la ciudad «comprende a todas las demás(periékhousa tás allas)» (1252a, 6) no lassuprime.

La pregunta que a continuación noshacemos es si esta diferenciación suponeigualmente una distinción en sus modosde gobierno, pues hay una amplia tradi-ción que los confunde, o que toma al in-ferior como el modelo que ha de seguir elsuperior, y así la comunidad política nohabría de ser sino un trasunto de la casa,esto es, una especie de gran familia, o queconsidera que la administración de aqué-lla no se distingue en lo esencial de la deésta, y por ello, la economía puede to-marse como el referente también de lapólis, y el saber propio de su administra-ción serlo también de la gobernanza deésta. Aristóteles, que conocía a los inicia-dores de aquella tradición, lo niega de en-trada, basándose en un principio tan sóloen las distinciones que hasta ahora vi-mos: «No tienen razón, por tanto, los quecreen que es lo mismo ser gobernante deuna ciudad (politikón), rey (basilikón),administrador de su casa (oikonomikón)o amo de sus esclavos (despotikón), pen-sando que difieren entre sí por el mayor omenor número de subordinados, y no es-pecíficamente (...) Para ellos en nada di-fiere una casa grande de una ciudad pe-queña» (1252a, 7-13) 10. Para ellos for-man parte del mismo ámbito de lapolítica categorías como la de rey, déspo-ta y ecónomo; no serían sino variantes deuna misma forma de autoridad, de ejerci-

cio del poder. Vemos que Aristóteles di-siente, que excluye claramente del campode lo político lo que es gestión de la casa,lo que es autoridad paterna, lo que es do-minio sobre esclavos; y, como esperamosmostrar, también la relación regia si nodefinitivamente excluida, quedará muyalejada de ese campo.

Para comprender mejor la especifici-dad de lo político, Aristóteles analiza lasdistintas relaciones que se dan en la casa,el tipo de autoridad que se ejerce en ellas,y el saber global que pertenece a este do-minio. Distingue tres tipos de relacionesen su seno, la que vincula a amo y escla-vos, por una parte; y las que se dan entrelibres, por otra, en la que se diferencian larelación entre marido y esposa, y la delpadre con los hijos.

Aristóteles califica de despótico (des-potikén) el tipo de imperio o gobierno(arkhé) que ejerce el amo (despótes) sobrelos esclavos. La razón fundamental radicaen cómo es entendido el ser del esclavo.Éste es caracterizado como una posesiónanimada (ktêma empsikhon), como instru-mento (orgánon) activo perteneciente no así mismo sino en su totalidad a otro, alamo; de «instrumento animado» (émpsik-hon órganon) (1161b, 3) se le califica enÉtica a Nicómaco. Y todo ello por natura-leza (phýsei) (Politica, 1254a, 15). Estoes, si bien el esclavo es hombre, su rela-ción con el lógos, distintivo del ser huma-no, es diferente de los demás, pese a loque aparecía en el Menón 11 platónico,pues no llega a poseer el lógos plenamen-te, no está en condiciones de emplearloactivamente, tan sólo es capaz de recono-cerlo, de captarlo, de comprender su ejer-cicio en los otros, los que sí lo poseen ple-namente; esto es también lo que le dife-rencia del animal, que ni posee ni capta opercibe el logos; el esclavo «participa dela razón (koinonôn lógou) en medida sufi-ciente para reconocerla (aisthánesthai)pero sin poseerla (mé ekhein), mientras

316 ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097

Jorge Álvarez Yágüez

que los demás animales no se dan cuentade la razón, sino que obedecen a sus ins-tintos» (1254b, 22-24). Esto es lo que si-túa necesariamente a los esclavos en unaposición inferior, de ser destinado a ser re-gido totalmente por otro.

Los esclavos son tan naturalmentedistintos de los demás hombres como loes el cuerpo respecto del alma, y, porello, su relación con el ser libre será de uncarácter similar. Al fin, el papel del escla-vo no es sino el de un cuerpo útil. Es fre-cuente en el pensamiento griego estacomparación entre el gobierno que de sípuede tener el individuo y el que puededarse en ámbitos colectivos 12. Invitaba aello el íntimo vínculo entre lo individualy lo colectivo, y, como ha quedado seña-lado en Aristóteles, el carácter estimadocomo natural de la relación entre lo uno ylo otro, el bien del individuo y el bien dela pólis. Así como el alma está destinadaa ser «el elemento rector y el cuerpo el re-gido», así ocurre con el esclavo, y comoaquella rige al cuerpo despóticamente, deigual modo el esclavo habrá de ser regi-do. En la Ética a Eudemo se establece lasemejanza de relación entre amo-esclavo,cuerpo-alma, y artesano-instrumento,precisamente basándose en que entreellos «no hay afinidad ninguna»: «Elcuerpo, en efecto, es el instrumento delalma nacido con ella; un esclavo es comosi fuera un instrumento de su dueño; uninstrumento es una especie de esclavoinanimado» (EU, 1241a-1241b). Una re-lación muy distinta, sin embargo, es la dela inteligencia con los afectos, que ya tie-ne una índole política o regia (politikénkai basilikén). «Decimos, pues, que elimperio despótico y el político puedenobservarse primero en el ser vivo, ya queel alma ejerce sobre el cuerpo un imperiodespótico, y la inteligencia (noús) un im-perio político o regio sobre el apetito(oréseos); en ellos resulta manifiesto quees conforme a la naturaleza y convenien-

te que el cuerpo sea regido por el alma, yla parte afectiva por la inteligencia y laparte dotada de razón, mientras que laigualdad entre estas partes o la relacióninversa son perjudiciales para todas»(1254b, 2-9). La fina precisión de Aristó-teles, que, sin embargo, no desarrolla,evoca la relación paidética que en Platónel alma racional llevaba sobre las otrasdos almas o partes, irascible y concupis-ciente; educación comporta diálogo, nosimple imposición. Importa en todo casoseñalar, por un lado, la exclusión de unarelación meramente instrumental, propiade la relación despótica, con nuestra par-te sentimental; y, por otro, cómo lo políti-co (o regio) comporta ya un trato en elque el elemento rector y el regido se dis-ponen en un plano de mayor proximidad,en tanto que implica relaciones dentro deun mismo elemento, el alma, relacionesentre sus distintas partes (morioi), la par-te afectiva (tó pathetikó morió) y la parteracional (tou moríou lógon ekhontos); adiferencia de lo que ocurre con el cuerpo,elemento de otra naturaleza, entre ellaspodrá mantenerse conversación. Lo polí-tico sólo podrá darse allí donde no existauna gran diferencia. La hay entre alma ycuerpo, no tanto entre una parte del almay otra 13. Con todo, en la medida en queambas partes no son iguales, no son am-bas racionales, no son ambas lógos, ha-bría que decir que no puede darse una re-lación estrictamente política, sino másbien regia. Más adelante quedará estomás claro.

Esa diferente naturaleza es igual-mente lo que explica que el otro par deconceptos que Aristóteles, ya desde suobra temprana, suele unir a política, justi-cia (díkaion) y amistad (philía), sean to-talmente ajenos a la relación entre amo yesclavo. Como se nos dice en la Ética aEudemo, tanto la justicia como la amistadse basan en la igualdad, aun cuando estapueda ser, además de una igualdad estric-

ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097 317

La categoría de política. Aclaraciones desde la perspectiva de un clásico republicano

ta, una igualdad proporcional; pero esclaro que ninguna de ambas es referible ala relación amo-esclavo. Cabría antes ha-blar de philía entre dios y los hombres, entanto que éstos tienen una parte divina(noús). Pero no cabe esa cercanía con elesclavo por lo que ni es posible la amis-tad, ni tampoco tiene sentido la justicia,como no lo tiene en la relación del artesa-no con un instrumento, no es posible elconcepto de «justicia despótica» (despo-tikón díkaion), como tampoco el de «jus-ticia paterna» (patrikón díkaion), auncuando Aristóteles alguna vez emplee lostérminos, pero sólo de un modo analógi-co, y en realidad para resaltar el conceptoen su sentido fuerte 14.

La diferencia insalvable entre el es-clavo y el hombre libre es lo que imposi-bilita una relación política entre ellos.«Todos aquellos que difieren de los de-más tanto como el cuerpo del alma o elanimal del hombre (y tienen esta disposi-ción todos aquellos cuyo rendimiento esel uso del cuerpo, y esto es lo mejor quepueden aportar) son esclavos por natura-leza, y para ellos es mejor estar someti-dos a esa clase de imperio, lo mismo quepara el cuerpo y el animal» (1254b,16-20). Esta misma razón de la diferencianatural es la que explicaría igualmente loadecuado del dominio despótico entre lospueblos bárbaros; «pues por ser de condi-ción más servil los bárbaros que los grie-gos y los asiáticos que los europeos, so-portan el gobierno despótico sin el menordesagrado» (1285a, 19-22) 15.

Otra característica del dominio sobrelos esclavos es que en él se busca siempre«la conveniencia del amo» (1278b, 35),exactamente igual que la conveniencia enel manejo de un instrumento, solo impor-ta la del artesano que lo usa (EU, 1241b-1242a). No impera en esta relación nin-gún interés común. Por esto Aristótelesconsiderará a todos los regímenes en queno domine el interés común, sino que

«sólo tienen en cuenta el de los gober-nantes», regímenes despóticos (1279a,19).

La conclusión es clara, «no es lo mis-mo el gobierno del amo que el de la ciu-dad» (1255b, 16). El imperio despóticoqueda definitivamente excluido de lo re-lativo a la pólis. La relación política no esinstrumental. Despoteía y politiké son ca-tegorías excluyentes.

4. Ni paternalismo, ni aristocracia.El ejemplo de la fraternidad

No es la relación amo-esclavo la úni-ca existente en la casa, como quedó indi-cado. En las otras dos (marido-esposa;padre-hijos) ya no existe tan gran dife-rencia entre los seres que la contraen,pues se trata de una relación entre indivi-duos libres. La proximidad a lo políticoqueda, entonces, posibilitada ya que elgobierno político, en definitiva, «se ejer-ce sobre libres» (1255b, 18). Ahora bien,los seres libres de la casa no están situa-dos todos en el mismo plano, tambiénaquí encontramos diferencias significati-vas. La mujer y los hijos no están en lamisma situación de plenitud que el padre.Ninguno de ellos, ciertamente, tiene na-turaleza de esclavo pues disponen de ló-gos, no están en la situación de aquel quesólo es capaz de reconocerlo. Mujer y ni-ños tienen capacidad deliberativa (tóbouleitikón), algo esencial de que carecíael esclavo. El niño, sin embargo, poseeesta facultad en un estado aún no sufi-cientemente desarrollado, de manera quela posee pero de manera incompleta.Aristóteles emplea el término atelés, parareferirse a esa falta de desarrollo de la fa-cultad deliberativa en el niño, que no hallegado a su fin natural: «el niño la posee,pero imperfecta» (1260a, 13). El niño secaracteriza más por sus afectos, sus senti-mientos y deseos que por su inteligencia,que se desarrolla mucho más tarde; «losniños pequeños, aun los recién nacidos,

318 ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097

Jorge Álvarez Yágüez

tienen coraje, voluntad y apetito, y encambio el raciocinio y la inteligencia sólose desarrollan en ellos al avanzar laedad» (1334b, 22-25). Todo esto haceque el niño en efecto necesite dirección,haya de ser regido, pero en un tipo de go-bierno muy distinto del que el padre ejer-cía sobre el esclavo, pues ya no puede ha-ber relación despótica entre seres que po-seen lógos, aun cuando uno lo posea ensu plenitud y otro sólo imperfectamente.El gobierno será de otro tipo, semejanteal de un rey sobre sus súbditos. «Así lacomunidad del padre con relación a sushijos tiene forma de realeza (basileías),puesto que el padre se cuida de los hijos;de aquí también que Homero llame padrea Zeus, y, en efecto, la realeza quiere serun gobierno paternal (patriké arkhé)»(EN, 1160b, 23-27) 16. En la medida enque el hijo está en un proceso de desarro-llo de manera que aun no ha alcanzado laplena racionalidad, y su carácter aún sedistingue por el predominio de apetitos ydeseos, el lógos rector deberá estar tem-poralmente encarnado en otro, el padre.Se daría entre ambos una relación seme-jante a la existente entre la parte racionaly la parte irracional del alma, que comoantes veíamos era calificada también porAristóteles de regia.

Sólo entre bárbaros o entre gentesacostumbradas al despotismo cabe con-fundir, según Aristóteles, una relación yotra, y que no se aprecie la diferencia quedistingue a los esclavos de los hijos.«Entre los persas el gobierno del padre estiránico y los padres tratan a sus hijoscomo a esclavos. Es también tiránico elgobierno del amo respecto del esclavo,pues en él se hace lo que conviene alamo. Pero ésta es una forma de gobiernorecta y la persa errónea, porque los mo-dos de gobernar seres distintos deben serdistintos» (EN, 1160b, 27-32).

Por otra parte, la diferencia existenteentre hijo y padre no es más que una dife-

rencia de carácter temporal, en ciertomodo como la que pudiera haber entre unhombre de más edad y un joven. Algo nomuy distinto de lo que sucede entre lossúbditos y el rey, pues si bien «el rey tie-ne que ser, en efecto, naturalmente distin-to de sus súbditos», en realidad son unosy otros «de la misma casta» (1259b, 15).

Queda claro, entonces, que no puedeser lo mismo monarquía que tiranía, puesen ésta se gobierna a los súbditos como sino fueran de la misma casta, se les trataen definitiva como a esclavos. Aristóte-les, como es sabido, considerará la tiraníaun régimen desviado, corrupto, «una per-versión de la monarquía» (EN, 1160b,10). Pero queda igualmente claro que enel gobierno monárquico el súbdito es tra-tado paternalmente, como si de un niñose tratara, como alguien que aún no tieneuna auténtica capacidad deliberativa. Esimportante retener este aspecto por cuan-to que nos conducirá a una conclusión enla que la monarchías no entre totalmenteen la categoría de política.

Examinemos ahora el caso de la ter-cera relación dentro de la casa, veamosqué ocurre con la relación conyugal, larelación entre marido y esposa. Se tratade una relación entre seres libres, que po-seen logos, capacidad deliberativa, y noincompleta. Es manifiesta, pues, su dife-rencia con respecto al esclavo y a los hi-jos; no le corresponde, por consiguiente,una relación despótica (esclavos) ni tam-poco regia (hijos). Debería corresponder-le un gobierno adecuado a una relaciónentre iguales. La consecuencia no podríaser otra, pues, que la de calificar esta rela-ción como una relación política, ya que«el gobierno político es de libres e igua-les» (eleuthéron kai ison) (1255b, 20). Yasí lo hace Aristóteles, pero no sin vacila-ciones ni total coherencia. «El padre ymarido gobierna a su mujer y a sus hijoscomo a libres en ambos casos, pero nocon la misma clase de autoridad (arkhés):

ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097 319

La categoría de política. Aclaraciones desde la perspectiva de un clásico republicano

sino a la mujer como a un ciudadano (po-litikós) y a los hijos como vasallos (basi-likós)» (1259b, 39-41). Pero Aristótelesno es totalmente congruente en este pun-to, ya que a la condición de la libertad yde la igualdad propias del gobierno polí-tico, se le une, como corolario suyo, la dela alternancia en las funciones de gober-nante y gobernado, el gobierno por turno(1279a, 10); y está claro que aquí se ha-bla de un elemento rector (marido) y otroregido (esposa) de carácter fijo, algo queya no es estrictamente político, como enel texto viene a reconocerse: «En efecto,salvo excepciones antinaturales, el varónes más apto para la dirección (egemoni-kóteron) que la hembra, y el de más edady hombre ya hecho, más que el más joveny todavía inmaduro. Pues bien, en la ma-yoría de los regímenes de ciudadanos(politikais arkhais), estos alternan sucesi-vamente en las funciones de gobernante ygobernado (pues son iguales en cuanto asu naturaleza y no difieren en nada); sinembargo, cuando uno rige y el otro es re-gido, se procura establecer una diferenciamediante el atavío, los tratamientos y loshonores, como lo dio a entender Amasiscon su ejemplo del lavapiés. La relacióndel varón respecto de la hembra es siem-pre de esta manera» (1259b, 1-10). Comovemos, la igualdad queda rebajada, desdeel momento en que uno de los cónyugesaparece como naturalmente (phýsei) su-perior al otro, el hombre a la mujer, y enconsecuencia, en el mismo grado queda-ría desvirtuado el carácter político de larelación 17.

Aristóteles tiene conciencia de quealgo no va bien aquí, de donde sus vacila-ciones. En Ética a Nicómaco, a nuestroparecer, se precisa con más tino la rela-ción. En un texto en el que trata de distin-guir el concepto de justicia política (poli-tikón dikaion) de otros tipos, como el dejusticia doméstica (oikonomikòn di-kaion), nos da un nuevo argumento para

diferenciar la relación entre cónyuges.Nos dice que tanto esclavos como hijospueden ser considerados como pertene-cientes de algún modo al padre, y, enconsecuencia, respecto de ellos no puededarse injusticia, pues nadie la cometeconsigo mismo o con su propiedad. Aquíno se daría relación de justicia política,pues ésta sólo afectaría a una relación en-tre iguales, que por tanto necesita un nó-mos, una ley a la que referirse. Importasubrayar el punto, la conexión interna en-tre ley e igualdad. Donde se da una rela-ción vertical fija, de mando-obediencia,no se necesita un nómos al que ajustarse;éste o, mejor, su ausencia, está en la vo-luntad del mando mismo: «Por eso nopermitimos que nos mande un ser huma-no, sino la razón» (1134.ª, 35-36). La jus-ticia política excluiría una relación depertenencia, sólo se daría entre pares,donde uno no pertenece al otro. En la re-lación de pertenencia no se requeriría unnómos que mediase; la injusticia en tér-minos absolutos es ahí imposible. «Lajusticia del amo (despotikón díkaion) y ladel padre (patrikón) no es la misma quela de los gobernantes, aunque es seme-jante. En efecto, no hay injusticia, de unmodo absoluto, respecto de lo propio, yla propiedad y el hijo, hasta que llega auna edad determinada y se hace indepen-diente, son como partes de uno mismo, ynadie se perjudica así mismo deliberada-mente. Por eso no hay injusticia ni justi-cia política en esas relaciones: quedamos,en efecto, en que esa clase de justicia erasegún ley (katá nómon), y en que tienenley de un modo natural aquellos que soniguales en el mando y la obediencia»(EN, 1134b, 8-15) 18. Ahora bien, la mu-jer no está en una relación de pertenencia,pero tampoco de igualdad, de ahí su posi-ción difusa, si bien más cercana al maridoque al hijo no alcanza su posición. Al tex-to citado se añade: «Por esta razón la jus-ticia se refiere más a la mujer que a los hi-

320 ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097

Jorge Álvarez Yágüez

jos o la propiedad; pero se trata en estecaso de la justicia doméstica, que es tam-bién distinta de la política». Es significa-tivo de la dificultad que encuentra Aristó-teles para catalogar la relación con la mu-jer el que en la Gran Moral, se hable deproximidad a la justicia política sin más:«La vida de casados, por tanto, está mu-cho más cerca de la comunidad que hayentre ciudadanos. De manera que, en estesentido, la justicia que cabe entre un ma-trimonio tiene un matiz más político queentre otros» (1194b).

La proximidad de la condición de lamujer al varón no acaba, por tanto, de in-cluirle en la relación propia de iguales. Porello no nos sorprende que en un momentodado Aristóteles califique el gobierno delmarido sobre la esposa no de políticocomo se hacía en Política I, sino de aristo-crático: «El gobierno del marido sobre lamujer es manifiestamente aristocrático(aristocratiké), puesto que el marido man-da conforme a su dignidad (kat’axían) yen aquello que debe mandar; todo lo quecuadra a la mujer se lo cede a ella» (EN,1161a, 32-34). Y en referencia a la amis-tad, que le sirve igualmente a Aristótelespara diferenciar regímenes, nos dice quela existente entre el marido y la mujer «esla misma que la de la aristocracia» (EN,1161.ª, 22-23). El mismo calificativo dearistocrática para el gobierno de marido yesposa se emplea en la Ética a Eudemo(1241b)

Es la diferencia natural que distingueal varón libre lo que le coloca en el lugarde mando. Pero hasta ahora solo hemosencontrado términos vagos de concreciónde esa diferencia, como esa alusión a lamayor dignidad de él. La diferencia, másallá de esta o aquella cualidad, para quepueda ser determinante de un nuevo tipode gobierno o relación no puede sino refe-rirse a algo en relación al lógos, a la ca-pacidad deliberativa. Y, en efecto, en lostextos en que se ha mostrado más preciso

Aristóteles nos dice que si bien la mujertiene esa capacidad, y en plenitud, en ellaestá «desprovista de autoridad» (ákyron)(1260a, 13): «el esclavo carece en absolu-to de capacidad deliberativa; la hembra latiene, pero desprovista de autoridad; elniño la tiene, pero imperfecta» (1260a,12-14). ¿Cómo entender esa falta de auto-ridad? Debemos interpretar tal carenciacomo referida a la relación del lógos conlas otras partes del alma. La carencia de lamujer se debería a que su lógos no siem-pre tiene autoridad suficiente para impo-nerse sobre la parte irracional. Esto, comoa nadie se le escapa, la aproxima a la con-dición del niño, y la convierte en elementonecesitado de dirección, aunque no total,como se apuntaba en el texto citado de laÉtica. 19 La superioridad del varón esconstantemente subrayada por Aristóteles.Así, cuando se refiere a las virtudes mora-les, sostiene que los distintos miembros dela casa participan de ellas, pero, comoocurre con las partes del alma, «no de lamisma manera» (1260.ª, 16), pues no es lamisma la virtud del rector que la del regi-do, «no es la misma templanza la de lamujer que la del hombre, ni la misma for-taleza, como creía Sócrates, sino que ladel hombre es una fortaleza para mandar,la de la mujer para servir, y lo mismo lasdemás virtudes» (1260.ª, 21-24). O cuan-do se establece el parangón del hombrecon los demás animales: «tratándose de larelación entre macho y hembra, el primeroes superior y la segunda inferior por natu-raleza (phýsei), el primero rige, la segundaes regida» (1254b, 13-14).

La diferencia entre hombre y mujerconvierte en no totalmente apropiado elgobierno político entre ellos; la diferen-cia de la mujer con respecto a niños y es-clavos, excluye el gobierno despótico yel regio. De ahí esta decantación por elgobierno aristocrático, más conforme aun gobierno entre impares, en el que nohay turno en la función de mando y obe-

ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097 321

La categoría de política. Aclaraciones desde la perspectiva de un clásico republicano

diencia. Sólo en el gobierno político se daademás de la condición de libertad, la deigualdad y alternancia de las funciones degobernante y gobernado.

En el seno de la casa se da una cuartarelación, a la que Aristóteles no sueleprestarle atención. De hecho en Política nila menciona, pero en Ética a Nicómaco sí;y tiene mucho interés para nosotros porcuanto muestra el íntimo vínculo entre po-lítica e igualdad. Se trata de la relación en-tre hermanos, que debido a que entre ellosno se detectan las diferencias naturalesque encontrábamos en las tres relacioneshasta ahora examinadas, salvo que —y esimportante la apreciación— haya una grandistancia en edad de unos a otros, el go-bierno que más se asemeja a su relaciónsería precisamente la politeia o república,en el texto denominado timokratiké, timo-cracia: «A la timocracia se parece el go-bierno de los hermanos, ya que éstos soniguales, excepto en la medida en que se di-ferencian por la edad; por eso si las dife-rencias de edad son muy grandes ya nohay amistad fraternal» (EN,1161a, 4). Enla Ética a Eudemo era calificada de repu-blicana (1241b). La aparición de la dife-rencia nos coloca inmediatamente en otrotipo de relación, rompe con la amistad fra-ternal, nos dice Aristóteles. Curiosamente,en otros lugares destacará este tipo deamistad como esencial para la politeia.Será, pues, por este lado de la fraternidadpor el único realmente por el que oíkos ypólis se aproximen.

El que, a pesar de la significación dela relación fraternal, Aristóteles no lehaya concedido un lugar importante en elanálisis de la casa se explica, seguramen-te, por el hecho de que tal relación no im-plique al que para él es el elemento deter-minante de todo este ámbito, el padre.

5. La categoría de política

Si ahora tomamos el conjunto, a tenor delexamen hecho de las relaciones que se

dan en el seno del oíkos, vemos cómo eneste medio se da un dominio por una par-te despótico, por otra, regio, y, por unatercera aristocrático o, sólo muy impro-piamente, político. La única relación ho-rizontal, eminentemente política no escentral. Visto en su conjunto, entonces, laadministración de la casa es un régimenmuy distinto del gobierno de la ciudad, yen ningún caso debiera confundirse,como empezaba Política afirmando. Ve-mos además, que en él impera siempreuno, el padre-amo-marido, así que glo-balmente se aproximaría a una monar-quía, «el gobierno doméstico es una mo-narquía (ya que toda casa es gobernadapor uno solo)» (1255b, 19).

Por otra parte, Aristóteles reaccionafrente a los intentos de Platón de cortaruna pólis por el patrón de la familia. Nocree que sea propio de la pólis, por ejem-plo, la unidad estricta que podría encon-trarse en aquella. La pólis requiere de cier-ta unidad, efectivamente, pero no sin plu-ralidad. Una unión excesiva, al modo dela existente en el oíkos, le parece a Aristó-teles reductora para los fines de la ciudad,haría de ella en todo caso «una ciudad in-ferior» (1263b, 34), «pues la ciudad es pornaturaleza una multiplicidad (pléthos)»(1261a, 18). Pretender unificarla la con-vertiría en una comunidad distinta, y «alhacerse más una, se convertirá de ciudaden casa y de casa en hombre, ya que pode-mos decir que la casa es más unitaria quela ciudad y el individuo más que la casa».Aristóteles nos advierte claramente contrala pretensión de adoptar como ideal esaunidad que hace de la comunidad políticaun único sujeto político, ideal que ha reco-rrido el pensamiento político desde Platónhasta hoy. «De modo que, aun cuando al-guien fuera capaz de hacer esto, no debe-ría hacerlo, porque destruiría la ciudad»(1261a, 21-22).

La pluralidad es esencial a la ciudad,en ella se dan gentes de distintas clases,

322 ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097

Jorge Álvarez Yágüez

individuos que cumplen distintas funcio-nes. Su unión no resulta ni de la jerarqui-zación sobre la uniformidad, como pu-diera ser un ejército, «una cosa es unaalianza militar (summakhía) y otra unaciudad» (1261a, 24), ni de una paridadhomogénea e indistinta. La igualdad,que, como se ha señalado ya, es elementoesencial de la pólis, no significa paraAristóteles nivelación de fortunas, sí elque no existan grandes diferencias quefomenten el conflicto y los vicios; tampo-co pertenencia a una misma clase; niigualación de funciones. Igualdad no esuniformización. Lo que se da en la ciudades «igualdad en la reciprocidad», esto es,un cumplimiento por turno, no al mismotiempo, de las funciones primordiales degobernar y ser gobernado. En la ciudad seda la armonía de la concordia, la presen-cia de la amistad (philía), sin la cual laciudad no se mantiene unida, pero ello nosignifica la reducción de la ciudad a unsujeto, a una voluntad, la del padre, comoen la casa, o la del individuo. Hay enAristóteles una valoración positiva de lapluralidad y la diversidad, ligada a las co-munidades complejas y amplias, consti-tuidas por muchos logoi. Una multiplici-dad, pues, que tampoco signifique dis-persión o fragmentación, como ocurre yaen el ethnos o nación, o en ciudades querebasen ya tal número que sea imposibleque las gentes se conozcan y por tanto sepierda su carácter de koinonía. Ni la uni-dad homogénea de la familia, ni la desin-tegración de las grandes agrupaciones, enese punto medio se sitúa la comunidadpolítica (koinonía politiké) 20.

Aristóteles que ya conocía la situa-ción de crisis de las ciudades, la constitu-ción de monarquías, como la macedónicaque las absorbían bajo su imperio, quisoseguir pensando que politeia sólo podíadarse en la pólis. La cuestión quedaráplanteada, y a ella se volverá una y otravez, especialmente en aquellos pensado-

res más fieles a la carga normativa, repu-blicana, de lo político.

Las características de la pólis sonmuy distintas a las del oíkos y no es en éldonde el gobierno político habrá de hallarsu referencia 21. La política no puedeconcebirse según los rasgos de la admi-nistración de la casa. Es cierto, que huboun tiempo en que las ciudades se gober-naban al modo de la casa, reconoce Aris-tóteles, esto es, se regían monárquica-mente, pero esto no era sino resultado deun momento primitivo en su desarrollo,de su falta de diferenciación, o, como enel caso de los bárbaros, debido a su espe-cial naturaleza y costumbre de someti-miento. «Ésta es también la razón de queal principio las ciudades fueran goberna-das por reyes, como todavía hoy los bár-baros: resultaron de la unión de personassometidas a rey, ya que en toda casa reinael más anciano y, por lo tanto, también enlas colonias, cuyos miembros están uni-dos por el parentesco» (1252b, 19-22).Cuando tenemos verdaderas ciudades, deindividuos no unidos por parentesco, plu-rales, con gentes de clases distintas, confunciones diversas; comunidades real-mente superiores en las que quedan in-mersas las casas y los individuos encuen-tran en ella su fin, entonces, es muy otroel gobierno que le corresponde. Ya nopuede ser la monarquía, apropiado parala relación de quienes aún no tienen unlógos desarrollado, como era el caso delos niños. En esto nos basamos para ex-cluir como no político el gobierno pater-nalista o monárquico. «El gobierno do-méstico es una monarquía (ya que todacasa es gobernada por uno solo), mien-tras que el gobierno político es de libres eiguales» (1255b, 19-20).

El gobierno político no es monárqui-co 22. Platón, que había tomado al hom-bre político como «hombre regio», asícomo la política como «ciencia regia», encoherencia con el modelo del oíkos, que-

ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097 323

La categoría de política. Aclaraciones desde la perspectiva de un clásico republicano

da desmontado 23. Tampoco, claro es,despótico, como antes vimos. Ni siquie-ra, aun cuando le cae más de cerca, sepuede decir que aristocrático, pues no escongruente con la característica de laigualdad. Ya apuntábamos que se acerca-ba más a la relación entre hermanos, quea la de marido y esposa. Por negacionessucesivas, en este examen del gobierno ygobiernos que se dan en la comunidad dela casa, hemos ido perfilando en huecoqué es lo propiamente político. Compen-diemos ahora positivamente sus rasgos,veamos qué andábamos buscando.

En primer lugar, el gobierno políticose refiere a seres libres. Se excluye puesde la condición de ciudadano toda situa-ción de esclavitud.

La tradición romana persistirá enesta idea; se dirá que es libre el que no essiervo, contraponiéndose liber a servus,el que no está bajo dominio, bajo un do-minus, no está sub potestate, sino que essui iuris, no subiectae. Esto en Cicerónimplicaba estar libre de coerción, y, en lainterpretación que hace Q. Skinner 24, nosólo de coerción o amenaza actual sinotambién posible, lo que iba ligado al prin-cipio de imperio de la ley que protegía alos ciudadanos del arbitrio de cualquiervoluntad. Un principio que suele ubicarseen los inicios de la Edad Moderna, y ci-frarse en términos liberales, pero queademás de en la tradición romana men-cionada lo está también en Aristóteles,para quien el gobierno de las leyes estápor encima del gobierno de los hombresen la misma medida en que el lógos loestá sobre los apetitos y pasiones; en el li-bro III así define la ley, como «razón sinapetitos» («aneu oréxeos nous») (1287a,32). Además la ley está necesariamenteimplicada en la pólis, en tanto que comu-nidad de iguales en la que consiguiente-mente deben alternarse en el gobierno, loque exige un orden, esto es, un nómos,«puesto que el orden es una ley» («é gar

táxis nómos») (1287a, 18). Recordemos,por otra parte, la consustancialidad de laley a lo político basada en la oposiciónoikos/pólis: tal y como se reflejaba enÉtica a Nicómaco sólo entre libre e igua-les la justicia es política, porque hace re-ferencia a la ley (katá nómon) (1134b,13-14), lo que no ocurre con la justicia dela casa, calificada de «doméstica» (oíko-nomikòn) Pero, mientras la concepciónromana, que será, según la mencionadainterpretación, la que se extienda a la tra-dición republicana, a Maquiavelo, Ha-rrington, Milton o Sidney, o Montes-quieu, se mantendría en un concepto delibertad negativa, como no dominación ointerferencia arbitraria, la concepciónaristotélica, creemos, es más vigorosa, si-túa en el centro el concepto de autogo-bierno, que se entiende en el doble senti-do de participación en el gobierno colec-tivo, y de autodominio (enkratía), en elque el lógos se impone sobre sí, lo queAristóteles echaba en falta en el lógos fe-menino.

Se puede ser parte de la ciudad, perono propiamente ciudadano. Durante mu-cho tiempo la definición del concepto deciudadano será utilizada para la exclusiónen grados diversos no ya sólo de esclavossino de todo aquél que se viese situado enalguna posición de servidumbre o depen-dencia. El mismo Aristóteles por consi-derar que los obreros están próximos a lacondición del esclavo, pues tienen unaespecie de «esclavitud limitada» (aphó-risménen douleían) (1260b, 1) era reti-cente a su inclusión en la ciudadanía; «Laciudad más perfecta no hará ciudadano alobrero» (1278a, 8) llega a decir. Citemostan sólo como curioso ejemplo la distin-ción de Kant entre ciudadano activo yciudadano pasivo, que dejaba fuera a mu-jeres y trabajadores dependientes, aboli-da por Robespierre 25.

En segundo lugar, lo político hace re-ferencia a la igualdad, a seres iguales.

324 ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097

Jorge Álvarez Yágüez

Este punto no sólo excluía el gobiernodespótico, propio de la relación entre se-res de naturalezas distintas como son lasdel amo y del esclavo; sino también im-pedía que pudiésemos calificar el gobier-no del padre sobre los hijos de político,en vez de regio; y tampoco con propiedadla relación con la esposa, de carácter másbien aristocrático. La igualdad significaen esencia individuos que poseen por unigual lógos. De ahí la jerarquización de lafamilia, imposible en la ciudad. Vale,pues, la interpretación de H. Arendt: «Lapólis se diferenciaba de la familia en queaquella sólo conocía “iguales”, mientrasque la segunda era el centro de la estrictadesigualdad» 26.

Ciertamente Aristóteles tuvo muy encuenta la igualdad material, en la medidaen que pudiera favorecer o dificultar elbuen gobierno, la existencia misma de lapólis, afectara a su estabilidad, perviven-cia, o virtud, un aspecto que, sin embargosuele olvidar H. Arendt. Sabemos al res-pecto, de la importancia que daba Aristó-teles a que el orden de propiedades fuerade tal modo que no favoreciese la desi-gualdad, algo que alimentaría la inestabi-lidad y el mal gobierno. Y, por otra parte,son bien conocidas sus observacionesacerca de la inadecuación para la virtudciudadana tanto de aquellos que muchoposeen como de los totalmente desposeí-dos, de donde la virtud del término me-dio. Aristóteles no se plantea el problemade una «justicia social» en sí misma. Elproblema de la desigualdad social lepreocupa desde un punto de vista estric-tamente político, en lo que pueda reper-cutir negativamente en la convivenciapública. Será éste un enfoque constanteen la tradición republicana: la considera-ción de lo social desde lo político y no ala inversa. Marx, que a menudo favorecióesa inversión, la reducción de lo políticoa lo social, e incluso la extinción mismade lo primero, recordaría, sin embargo,

con lucidez, el principio aristotélico: «en-tre los antiguos no encontraremos nuncauna investigación acerca de qué forma dela propiedad de la tierra, etc., es la másproductiva, crea la mayor riqueza. La ri-queza no aparece como objetivo de laproducción (...) La investigación versasiempre acerca de cuál modo de propie-dad crea los mejores ciudadanos» 27.

En tercer lugar, la relación políticano es instrumental, como sí lo es la des-pótica, la que se da entre seres de distintanaturaleza, entre amo y esclavo, alma ycuerpo. Entre seres iguales, que poseenlógos la relación sólo puede ser la propiaa esa condición, la que une un lógos aotro, dialógica o comunicativa. Éste es,acaso, el rasgo más determinante y demayores consecuencias; también, claro,irremediablemente el más polémico dadala construcción moderna de la concep-ción de lo político a partir de una deter-minada lectura de El Príncipe. Ahí radi-caría también, a nuestro modo de ver, elverdadero lazo conceptual sobre el queplantear la unión entre política y ética,más allá de los planteamientos concretosdel mismo autor de esta categoría. Tansólo H. Arendt ha sabido extraer con todaradicalidad las consecuencias de esta di-mensión.

En esta misma línea, hay que señalarque la relación política tampoco puedeser paternal, pues en esta última los logoino son iguales, y no pueden situarse en elmismo plano; la relación paternal es másbien monológica, es la propia de la mo-narquía. Desde esta clave el ideal ilustra-do, definido como la liberación de todatutela por el mismo autor que calificó elpaternalismo como la peor de las tiranías,podría entenderse como la adquisición dela condición política, esto es, la emanci-pación del estado del oíkos, o salida de laminoría de edad y entrada en el dominiode los libres e iguales, de aquellos cuyológos es soberano, se sitúa en condición

ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097 325

La categoría de política. Aclaraciones desde la perspectiva de un clásico republicano

de paridad con los demás. El ideal ilustra-do vendría a plasmar la posibilidad de laconfrontación de los lógos emancipados,la realización de lo político.

Política va unida, pues, a delibera-ción y comunicación. Todo lo relativo alámbito de la praxis exige esta capacidad.A ella va unida la virtud dianoética de laprudencia (phrónesis), virtud política porexcelencia (EN, 1141b).

P. Aubenque 28 nos ha enseñadocómo el término mismo de deliberación,boúleusis, que Aristóteles sería el prime-ro en emplear de manera técnica para re-ferirse a la reflexión acerca de la acción,de lo contingente en aras de tomar unadecisión (proaíresis), tiene su origen enla práctica política de la Boulé, que enHomero era el Consejo de ancianos, ymás tarde, en la democracia ateniense, elConsejo de los quinientos, que preparabalas reuniones de la asamblea o ekklesía.La capacidad deliberativa, en realidad,vendría a interiorizar una práctica demo-crática de contraposición de opiniones,de ponderación de los distintos argumen-tos. Cuando Aristóteles en la Retóricadistingue tipos de discurso según a aque-llos a los que es dirigido, nos dice que eldeliberativo, a diferencia del judicial odel epidíctico, se dirige a un auditorioque no es un mero espectador, sino quejuzga y lo hace sobre cuestiones relativasal futuro, esto es, a la posibilidad de la ac-ción que puede transformar las cosas,Aristóteles se refiere principalmente almiembro de la asamblea democrática 29.

Mas no sólo genéticamente la delibe-ración iría vinculada a la democracia,sino también conceptualmente, toda vezque dado el régimen de cosas sobre lasque versa, esas que no se cumplen nece-sariamente, excluye un saber científico,la posibilidad de la demostración, y nossitúa en el terreno más falible de la opi-nión, en el que, en consecuencia, todohombre con juicio, con experiencia pue-

de entrar, no quedando reservado a lossabios como quería Platón; la tecnocraciaqueda excluida 30. La vinculación entredeliberación y democracia tendría tam-bién, si seguimos la existencialista inter-pretación de Aubenque, una dimensiónantropológica en tanto que sería lo que secorrespondería mejor con la situaciónpropia del ser humano, en un mundoabierto, no determinado, incierto y con-tingente, pero no aleatorio, en el que unarazón falible, delimitada tanto frente a laciencia como frente a la adivinación, per-filada en la plural confrontación de jui-cios puede actuar como guía. Esa delibe-ración en común, en fin, sería «la condi-ción intelectual de posibilidad» de lacoexistencia humana, de la realizacióndel hombre en la pólis 31.

En cuarto lugar, y unido indisoluble-mente a las dos características anteriores,en el gobierno político se alternan lasfunciones de gobernante y gobernado,como corresponde a seres libres e igua-les. El mando no está siempre en las mis-mas manos, y todo ciudadano debe saberobedecer la ley y también establecerla.Componente esencial de la definición deciudadanía será el de participación(1275a, 23). Éste es un punto que, comose sabe, se trata especialmente en el libroIII, donde se descartan como definicionescabales de polítes algunas que, antescomo ahora, eran admitidas comúnmentesegún los lugares. Una de las que se dese-cha es la que se denominará ius sangui-nis, aquella que ocupaba un lugar tan des-tacado en el Ion de Eurípides, que la ha-cía depender de la filiación, de que padrey madre, o un número determinado de as-cendientes, fueran ciudadanos. Tampococonsidera Aristóteles que la ciudadaníadependa del mero habitar en un lugar de-terminado, pues también lo hacen mete-cos y esclavos, excluidos tradicionalmen-te de ella. O, a la manera en que el libera-lismo lo definiría hoy: por «participar de

326 ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097

Jorge Álvarez Yágüez

determinados derechos» (1275a, 9), quesería para Aristóteles una forma muy im-perfecta de serlo, como «los niños» o«los ancianos». Todas estas categoríasexcluidas tienen en común la pasividad;no se define la condición de ciudadaníapor acción alguna, sino por la genealogía,el estar o el recibir. Cuando lo esencial dela ciudadanía se define «por participar(metekhéin) en la administración de justi-cia (kriseos) y en el gobierno (arkhés)»(1275a, 23). Y, después de indicarnosque esta definición con el régimen queconcuerda mejor es la democracia (demo-kratías) (1275b, 5) 32 parece precisar me-jor la definición, concordando con todolo que dijimos más arriba, al sostener queciudadano es el que participa de «la fun-ción deliberativa (bouleuesthai) o judi-cial de la ciudad» (1275b, 16-17).

En quinto lugar, política y justiciavan de consuno. Recordemos la íntimavinculación más arriba apuntada entre lapropiedad distintiva del ser humano, laposesión de la palabra, de lógos, el senti-do de lo justo y la pólis. Además, comotambién ha quedado registrado, entre se-res iguales debe mediar la referencia a laley. En una relación que ya no es de per-tenencia ha de buscarse la justicia, puescon respecto a lo que es de uno no se pue-de cometer injusticia. Como acabamos dever, así como de los ciudadanos es carac-terística esencial deliberar y juzgar, lajusticia, nos dice Aristóteles «es cosa dela ciudad» (1253a, 37).

En sexto lugar, es consustancial a lopolítico que el gobierno no sea a conve-niencia de un elemento particular, estéencarnado éste en un sólo hombre o en al-gunos. Propio del régimen despótico esprecisamente el que impere «la conve-niencia del amo» (1278b, 35); e igual-mente tal dominio de lo particular sucedeen todos los regímenes desviados, quepor ello son en esa medida despóticos. Enel gobierno político impera la convenien-

cia de todos, el interés común (koinónsymphéron).

En séptimo lugar, la unidad que in-tenta la política no excluye la pluralidad.No busca la configuración de una comu-nidad que se comporte como una familia,o como un solo individuo. Busca, efecti-vamente, concordia y amistad, pero nosin diferencias, multiplicidades.

Por último, política va unido a exce-lencia, a virtud como corresponde a unacomunidad superior, que no busca el sim-ple vivir, la satisfacción de las necesida-des vitales, sino un vivir bien, la felici-dad, «una vida perfecta»(1281a, 34). Lacomunidad política no es, como antes se-ñalamos, una mera alianza para evitar da-ños, aspira a lo mejor. Todo esto es lo quesitúa la vida política en un primerísimolugar. Es conocido el debate desde lostiempos de Platón acerca de si ésta era lavida superior, o podría ser rebasada por lavida filosófica. En Platón, no hay vacila-ción respecto a la primacía de la última.En su discípulo, si bien la primacía tam-bién termina otorgándosele a ésta, encon-tramos una querencia y calificacionesacerca de la excelencia de aquella que de-notan en todo caso el alto lugar a ellaconcedido (1324a-1325b). Al fin, la polí-tica se ocupa del bien (la justicia) de lacomunidad superior (la ciudad), de ahíque en algún momento llegue a colocar elsaber político en primerísimo lugar: «Entodas las ciencias y artes el fin es un bien;por tanto, el mayor y más excelente seráel de la suprema entre todas, y ésta es ladisciplina política (politiké dýnamis)»(1282b 14-16; EN, 1094a-1094b) 33.

6. Una larga estela

Vayamos concluyendo. Hemos delimita-do claramente lo político de lo despótico,el déspota no es político. Esta es la prin-cipal línea de contraposición si se quiereentender qué sea política para el Estagiri-ta, qué sea política sin más. Ésa es la ra-

ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097 327

La categoría de política. Aclaraciones desde la perspectiva de un clásico republicano

zón de que cuando Aristóteles quiera ca-lificar un régimen de desviado, más alláde su diferencia, lo denomine sencilla-mente «despótico» (Politica, 1279a). Esalínea divisoria pervivirá a lo largo de lahistoria de la teoría política. El mismoMaquiavelo cuando trata de los principa-dos evita con coherencia republicana,aristotélica, usar el término «política»; noaparece una sola vez en El Príncipe. Algosemejante encontramos en J. Locke, en elque aún pervive ese elemento republica-no. Rousseau nos dirá que el despotismonunca genera un «cuerpo político» sinotan sólo una «agregación»; no existe loprimero sin acuerdo voluntario. Kantsólo distinguirá dos tipos de gobierno: re-pública o despotismo.

Todos los regímenes despóticos (tira-nía, oligarquía; y en la particular visiónque Aristóteles tenía de la demokratía,que algunos prefieren traducir por «dema-gogia», también éste quedaba incluido) noson propiamente «políticos». ¿Qué sucedecon otros regímenes como la monarquía yla aristocracia, de los que no cabe decirsean despóticos toda vez que en ellos im-pera el interés común? Pues lo único quecabe decir es que no son plenamente polí-ticos, sólo muy parcialmente. Se acercan alo político en un rasgo crucial, su delimi-tación del despotismo, que sabemos es lalínea de frontera. Pero está claro que nocumplen con características esenciales, laprimera, la de ser un gobierno entre igua-les. Más alejada sin duda está la monar-quía, menos la aristocracia, que en algunade sus formas puede acercarse a la repú-blica; Aristóteles llega a hablar de «repú-blica aristocrática» (politikón aristocrati-kós) (1300b, 41), y a decir que si la repú-blica se inclina hacia la oligarquía esaristocracia, pues, como sabemos, la repú-blica viene a ser una mezcla de oligarquíay democracia, y por ello puede inclinarsehacia un lado o hacia otro (1293b; 1295a).Recordemos la significativa vacilación

entre los adjetivos «política» y «aristocrá-tica» al calificar la relación marido-espo-sa. Montesquieu, hablará de dos formas derepública, la democracia y la aristocracia.

El hecho de que Aristóteles emplee amenudo términos pertenecientes al cam-po semántico de pólis al hablar de esosregímenes no debe confundirnos. Sabidaes la oscilación terminológica frecuentede los textos del sabio griego. En el casode Política, dada su compleja composi-ción sobre textos de distintos momentos,continuamente reelaborados, este proble-ma se acentúa más. Aubonnet, por ejem-plo, ha observado como un mismo régi-men en Siracusa es denominado en elmismo libro (V) politeia, oligarquía,buen gobierno y democracia 34. El térmi-no que suele traducirse por régimen, opor constitución, o por forma de gobier-no, forma de vida de una sociedad, o in-cluso por Estado es el de politeia. Algoparecido le ocurre a los términos latinosres publica, o al romance república.Aristóteles emplea el término politeiatambién para las formas despóticas o des-viadas. Está claro que conceptualmenteesto sería incongruente. Lo mismo suce-de con los adjetivos en relación con la po-liteia, que pueden tomarse en su acepciónmás general o en la referente a un régi-men concreto, en particular. Por eso, nodebe inducirnos a error el hablar indistin-tamente de regímenes y de su clasifica-ción, pensando que de lo que hablamos esde formas «políticas» de organización,cuando de lo que hablamos es tan sólo deformas de organización de la ciudad, for-mas de organización, estrictamente ha-blando, no políticas. Recordemos la ten-sión evidente que más arriba registramosentre el concepto de justicia y la expre-sión «justicia despótica» o «justicia pa-terna».

La categoría de política es en Aristó-teles, y desde él, una categoría con unaenorme carga normativa, que traza un de-

328 ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097

Jorge Álvarez Yágüez

ber ser, señala una ordenación como lamejor, basada, como es habitual en el fi-lósofo griego, en la naturaleza de la cosa,en lo que es substancialmente la ciudad.Esa carga se difumina al usarse los térmi-nos en relación con la categoría [política,político, ciudadano (polites), etc.] en unsentido meramente descriptivo. Enton-ces, el nombre choca con la cosa, en tantoque hablamos de ciudadanos pasivos, degobiernos políticos entre desiguales, depolíticos con mando fijo, de violencia po-lítica, etc., es decir, de una política que noes tal.

Si hay una politeia a la que le convie-nen nombre y concepto ésta es la que hasolido traducirse por república 35. Si «elrégimen es la forma de vida de la ciu-dad»(1295a 40), y, como vimos, está enel ser de ella el télos de una vida virtuosa,esa es la que el verdadero régimen habráde encarnar; un régimen realizable, nomeramente ideal, «a medida de todos losdeseos», sino «al alcance de la mayoríade las ciudades» (1295a 29-31). Aristóte-les no quiso buscarle otro nombre, la lla-

ma politeia, «recibe el nombre común atodas las formas de gobierno» (1279a,38); es lo que corresponde al único régi-men propiamente político. A esa luz es ala que hay que ver todas las oposicionesterminológicas que contemplamos en loslibros que componen Política: basili-kon/politikón; despotikon/politikón; oi-konomikon/politikón; aristokratikós/poli-tikós, etc. La república es la forma políti-ca por excelencia. Todo lo que a ella se leacerque o se le aleje en la misma medidale aproximará o distanciará de la perti-nencia del adjetivo.

Demos un salto en el tiempo, y aca-bemos. Siglos más tarde Spinoza, supera-dos las prevenciones del Estagirita res-pecto de la demokratía, podrá entenderque el Estado en sí no es sino democra-cia, y cualquier otra forma en la que en-carnare (monarquía, aristocracia), no se-rían más que formas imperfectas de suplasmación. En el judío holandés latíaaún la idea de que la categoría política esalgo más que un término versátil, y quesólo tiene una concreción rigurosa.

NOTAS

1 Q. Skinner, Los fundamentos del pensamientopolítico moderno, t. I, trad. J. J. Utrilla, F.C.E., Mexi-co, 1993. J. G. A. Pocock, The Maquiavellian Mo-ment, Princeton U. Press, 1975. C. J. Richard, TheFounders and the Classics, Harvard U. Press.

2 Una buena síntesis de las posiciones adoptadasen esta larga y ramificada polémica puede leerse en laminuciosa introducción que J. Aubonnet hace a su edi-ción de los dos primeros libros de la Política: Aristote,Politique, Livres I et II, Les Belles Lettres, Paris,1995.

3 Con la destacable excepción, claro, de H. vonArnim.- Die Politischen des Altertums, Viena, 1910.Ver la exposición de Aubonnet: Op. Cit.

4 Seguimos la edición de Julián Marías y MaríaAraujo: Aristóteles, Política, C.E.C., Madrid, 1983.;hemos, sin embargo vertido algún término de otra ma-nera, como el adjetivo politikón, que damos como«político», no como «social».

5 H. Arendt insistirá en este punto. La casa estádominada por la categoría de la labor, que remite a los

ciclos naturales, a la satisfacción de necesidades inme-diatas; no debe confundirse ni con la categoría de tra-bajo, ni con la de acción (práxis). Sólo esta últimasería la propia de la pólis. H. Arendt, La condición hu-mana, trad. R. Gil, Paidós, Barcelona, 1993.

6 El siempre interesante J. P. Vernant, que nos hadejado no hace mucho, acentuaría, como es conoci-do, lo que debe el lógos, ya desplegado en razón filo-sófica, a la pólis: refiriéndose a Aristóteles escribía«si el homo sapiens es a sus ojos un homo politicus,es porque la razón misma, en su esencia, es política»Los orígenes del pensamiento griego, Trad.: M. Aye-rra, Eudeba, Buenos Aires, p. 105. Un extraordinaria-mente sugerente análisis de la unión de lógos y pólis,de palabra y ciudad, y ambos íntimamente vincula-dos a la filosofía es el que nos ofrece M. Foucault ensu estudio sobre la parrêsia griega (discurso franco,libre, verdadero): ver el magnífico curso recién edita-do Le gouvernement de soi et des autres. Cours auCollège de France, 1982-83, Gallimard-Seuil, París,2008.

ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097 329

La categoría de política. Aclaraciones desde la perspectiva de un clásico republicano

E. Tugenhadt remite a la estructura proposicionaldel lógos, la estructura sujeto-predicado, la posibilidaddel vínculo entre lógos y pólis. E. Tugendhat Proble-mas trad. R. H. Santos-Ihlau, Gedisa, Barcelona,2001, pp. 206-207.

7 La interrelación entre pólis y sentido de la justi-cia venía ya marcada por el mito de Prometeo que senos cuenta en el Protágoras platónico (320d-322e),donde la capacidad para las artes de la vida y el fuego,dados a los hombres por Prometeo, que los había sus-traído a Atenea y Hefesto, no servían a los humanospara fundar ciudades, lazos comunitarios estables. Porlo que Zeus, temiendo por el destino de aquellos, dotóa todos los hombres de sentido moral y de la justicia.

8 Quienquiera que fuese el autor del libro cuarto,sea Tolomeo de Luca u otro, libro que forma parte delDe Regimine Principum de Tomás de Aquino, que-riendo subrayar la dependencia esencial de las faculta-des de conocimiento respecto de la pólis, introduce elmatiz referente al entendimiento de que en la medidaque «tiene necesidad de tiempo y experiencia» depen-de de la ciudad. Tomás de Aquino, Del gobierno delos príncipes, Trad.: A. Ordoñez, Losada, Buenos Ai-res, 1964, p. 164.

Por otro lado, este lógos-razón, ya social en sí mis-mo, nos sugiere una posible confrontación con el ca-rácter social que Kant atribuía al juicio reflexionante,toda vez que exigía la incorporación imaginativa delpunto de vista del otro para constituirse. La sociedad,de este modo, está ya presente en nuestras propias fa-cultades cognitivas, no sólo en nuestras necesidades.A este respecto, véase la interpretación de H. Arendt,Lectures on Kant’s Political Philosophy, Chicago U.Press, 1982.

9 En su célebre Oración sobre la dignidad huma-na, Picco della Mirandola hacía residir justamente enesta condición intermedia del ser humano la posibili-dad de la libertad que podría alcanzarle la dignidad:«Te coloco en el centro del mundo para que desde allípuedas vislumbrar todo lo que hay. No te hice ni unser celeste, ni un ser terrenal, ni mortal, ni inmortal,para que tu como ser libre y soberano artífice de timismo puedas moldearte y esculpirte en la forma queprefieras. Podrás degenerar al nivel de las cosas infe-riores; podrás, según tu voluntad regenerarte en las co-sas superiores, que son divinas». También, puede de-cirse, en Aristóteles esa condición entre bestia y dios,liga al hombre a la pólis, lugar de su libertad, de sudignidad.

10 Aristóteles tiene en mente a Sócrates y a Platón.Véase de éste: Político 259c, donde se niega que hayadiferencia «entre la amplitud de una gran casa y el vo-lumen de una pequeña ciudad», y que, por consiguien-te, es una «ciencia única» la que entiende de todasellas. Jenofonte, en sus Recuerdos de Sócrates (III,4,)rememora el diálogo entre Sócrates y el militar Nico-máquides, en el que aquél sostiene la similitud entre laadministración privada y la pública.

11 Recordamos cómo en este Diálogo Sócratesmostraba, y explicaba mediante la teoría de la anám-nesis, cómo el esclavo sabía matemáticas, al resolverel problema de geometría que se le planteaba (Menón,82d-86b).

12 Una relación extensamente tratada por Platón enRepública, donde se afirma que «hay tantos caracteresde hombres como regímenes políticos» (544b).

13 Estas diferencias, que Tomás de Aquino habíaregistrado en su Comentario a la Política de Aristóte-les, son pasadas por alto en Del gobierno de los prín-cipes, donde considera propio del gobierno real, que élpretende justificar como el mejor, tanto la relaciónalma-cuerpo, como la del alma con lo afectivo, subra-yando a menudo la primera. «Conozca pues el rey queel oficio que tiene es ser en su Reino como el alma enel cuerpo (sicut in corpore anima) y como Dios en elmundo» (op. cit., p. 49).

Respecto a la referencia a la división del alma enpartes, superada ya en De anima, donde se subraya suunidad por encima de sus distintas facultades, no debede ello deducirse la redacción anterior de Política I,pues en este paso no interesa a Aristóteles entrar enpormenores y le basta una división gruesa entre lo ra-cional y lo irracional. La explicación de P. Moraux deque posiblemente se esté usando un texto anterior,cosa habitual en el maestro, pero reelaborado poste-riormente para la ocasión resulta muy plausible. P.Moraux (ed.), Le Dialogue «Sur la Justice», Pres Un.De Louvain, París, 1957, pp. 41 y ss.

14 EU, 1241b. Ver los comentarios de P. Moraux,quien sostiene que tales observaciones se encontrabanya en el diálogo perdido Sobre la justicia (Perì di-kaiosýnes): op. cit., pp. 32 y ss. Ver más adelante loreferente al concepto de «justicia doméstica».

15 En estas páginas dedicadas a la esclavitud, Aris-tóteles parece hacerse eco de un viejo debate. Entresofistas y cínicos se había puesto en cuestión su carác-ter natural, considerándola establecida por conven-ción. En esa línea se movían Licofrón, Antifonte, yquizá también Hipias y Gorgias, y también el cínicoOnesicrito. A la misma crítica era sometida la natura-lizada diferencia entre griegos y bárbaros. Eurípides,criticaba la institución de la esclavitud, pero no la ideadel dominio natural de los griegos sobre los bárbaros.Ver W. L. Newman, The Politics of Aristotle , Oxford,Clarendon Press, 2000, vol. I, pp. 139-158; también laIntroducción de C. García Gual y A. Pérez Jiménez, asu edición de la Política, en Alianza, Madrid, 1986,pp. 22-23.

El debate estaba llamado a tener sus recidivas. Enel siglo XVI la argumentación aristotélica aún seríautilizada por Sepúlveda frente a Las Casas para justifi-car la esclavización de los indios americanos. Hay querecordar que Sepúlveda tradujo la Política, editada en1548, versión considerada como la mejor durante mu-cho tiempo. Rousseau, después de los teóricos delcontrato y del derecho del XVII, volverá críticamentesobre el asunto en sus distintos escritos, y recordará

330 ISEGORÍA, N.º 39, julio-diciembre, 2008, 311-333, ISSN: 1130-2097

Jorge Álvarez Yágüez

críticamente la posición aristotélica. No mantendríaesa misma discrepancia en lo que se refiere a la rela-ción con la mujer, como le reprocharía con razónMary Wollstonecraft.

Respecto a la diferencia entre griegos y bárbaros,Aristóteles cita a Eurípides, con el que está de acuerdoen la idea de que los griegos por su naturaleza supe-rior deben mandar —con los bárbaros no hay, por tan-to política—. De hecho, Aristóteles se opuso al plande Alejandro, en sus conquistas asiáticas, de unir agriegos y bárbaros; el mismo Alejandro, como es sabi-do, se casaría con la hija de Darío.