Jan Bucquoy : OEuvres imprimées.

-

Upload

ensa-limoges -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Jan Bucquoy : OEuvres imprimées.

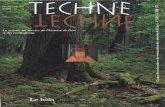

L’œuvre de Jan Bucquoy échappe aux catégories toutes faites. Héritier, dit-on, du surréalisme belge – mais souvenons-nous alors de ce qu’affirmait déjà Paul Nougé en 1945 : « Exégètes, pour y voir clair, rayez le mot surréalisme ! » –, présenté parfois comme le fils spirituel de Marcel Mariën – celui d’entre les membres du mouvement qui fut précisément le plus critique vis-à-vis de son devenir cliché, corollaire de son devenir marchandise, et marchandise touristique –, Jan Bucquoy a également à voir avec le situationnisme (dont, pour mémoire, quelques-uns des premiers textes du représentant le plus important, Guy Debord, furent publiés, au milieu des années 50, dans Les Lèvres Nues, la revue de Marcel Mariën…) et, plus généralement, avec la contre-culture et l’underground des années 60 et 70. Au cœur de son concept, de son projet, la même volonté de réconcilier l’art et la vie, ou mieux : de dépasser l’art dans la vie même. Un des faits majeurs, sans doute, dans l’histoire et la philosophie de l’art depuis le début du XXe siècle, mais sans cesse à reprendre, à réassumer et à réessayer, parce que toujours exposé au danger de sa récupération et de sa suppression esthétique. Si Jan Bucquoy, donc, est surtout connu du grand public pour ses films (dont certains, comme La vie sexuelle des Belges ou Campings Cosmos,

le geste fondateur des avant-gardes parmi les plus intéressantes et radicales du XXe siècle – les plus intéressantes parce que les plus radicales –, sur les rapports de l’art et de la vie, de l’art et de la politique : artiste à ce titre sans concession et aujourd’hui en marge, pour cela même, d’un art contemporain qui, lui aussi, en fut cependant, à l’origine, l’héritier. Que soient ici remerciés Éric Harasym, qui a bien voulu accueillir l’exposition, ainsi que Jan Bucquoy qui a accepté de prêter quelques pièces rares issues de ses archives.

François Coadou

sont même ce qu’il est convenu d’appeler des « films cultes ») ainsi que pour ses happenings (destruction d’un dessin de Magritte, décapitation d’une statue du roi Baudouin sur la Grand-Place à Bruxelles, Musée de la Femme, Musée du Slip, tentatives annuelles de Coup d’État…), on oublie souvent le rôle prépondérant que tient aussi chez lui l’imprimé. Une caractéristique récurrente, pourtant, chez tous ceux-là pour qui il s’est agit, au XXe siècle, de repenser les rapports de l’art et de la vie. Quand l’œuvre, ou du moins sa part essentielle devient l’acte, l’attitude,

TRACT

N°126 / 01 / 2012

TRACT

N°1 26 / 01 / 2012

Jan Bucquoy :Œuvres imprimées

l’imprimé ne devient-il pas en effet un lieu privilégié de sa conservation ? Mieux encore, plutôt qu’un document qui se contenterait ainsi de l’enregistrer, sous la forme d’une trace, l’imprimé ne devient-il pas alors, en tant qu’il la diffuse, c’est-à-dire en tant qu’il en prolonge l’acte, partie prenante de l’œuvre elle-même ? C’est ainsi du moins que l’envisage Jan Bucquoy. Dans la droite ligne de la vocation politique du multiple, telle que l’affirmait Walter Benjamin en 1935 dans L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, et loin des coquetteries qui ont trop souvent cours, à ce propos, dans l’art d’aujourd’hui, Jan Bucquoy considère le livre et les éphéméras – ces multiples qui jouent à plein de leur reproductibilité pour subvertir la valeur économique de l’œuvre au profit de sa seule valeur artistique –, comme le moyen de parvenir à toucher un public large et à y susciter le débat. Bref, à y faire œuvre, au sens où, de concert avec Walter Benjamin, l’entendait aussi un Bertolt Brecht : car c’est là encore une référence primordiale pour Jan Bucquoy. Sans prétendre bien sûr à être exhaustive, l’exposition Jan Bucquoy : Œuvres imprimées, proposée et organisée par François Coadou et Mélanie Lecointe, du 24 janvier au 26 février 2012 à la Bibliothèque du Campus Arts Plastiques de Tourcoing, s’attache à explorer pour

la première fois les différents aspects de cette pratique chez Jan Bucquoy : bandes dessinées, revues, roman, calendrier, affiches, cartes postales. Autant de documents, ou plutôt d’œuvres, qui sont en même temps l’occasion de revenir sur l’ensemble du parcours d’un artiste dont l’une des principales originalités tient sans doute à avoir cherché, depuis le commencement des années 80, date d’entrée dans ce que Jean-François Lyotard a désigné du mot de postmodernité, à maintenir et à prolonger, même si ce ne fut évidemment pas sans le soumettre aussi à la critique,

3 – Spetters, n°5, Gent : Blues P.V.B.A., 1981. Magazine agrafé, 23 x 30,5, 100 p. n&b et coul., couv. coul., coll. personnelle de l’artiste.

4 – Spetters, n° 6, Gent : Blues P.V.B.A., 1981. Magazine agrafé, 23 x 30,5, 100 p. n&b et coul., couv. coul., coll. personnelle de l’artiste.

Spetters (qui en flamand signifie « beaux gosses » : c’est aussi le titre d’un film de Paul Verhoeven qui fit scandale en 1980) peut à bon droit être considéré comme le premier magazine flamand de B.D. pour adultes (au sens où elles ne s’adressent pas, comme c’était le cas jusqu’à alors, à un public d’enfants). Édité à l’initiative de Jan Bucquoy, qui tient pour la première fois ici (mais certes pas pour la dernière) le rôle de rédacteur en chef, Spetters connaîtra en tout 8 numéros entre avril 1981 et février 1982. On y trouve un certain nombre de noms déjà célèbres à l’époque, ou qui le sont devenus depuis dans le milieu de la B.D. : Cabu, Picha, Sokal, Wolinski, ainsi que ceux bien sûr des collaborateurs habituels de Jan Bucquoy : Jean-François Charles, Santi ou bien encore Tito.

5 – Une aventure de Gérard Craan, Camp de réforme B (dessins de Santi), Bruxelles : Michel Deligne, 1982. Livre relié, 24 x 32, 48 p. coul., couv. coul., coll. particulière.

6 – Une aventure de Gérard Craan, Au Dolle Mol (dessins de Santi), Bruxelles : Michel Deligne, 1982. Livre relié, 21,6 x 30,4, 48 p. coul., couv. coul., coll. particulière.

Avec la série Une aventure de Gérard Craan, Jan Bucquoy franchit une étape

1 – Le Bal du rat mort (dessins de Jean-François Charles), Grenoble : Glénat, 1986. Livre relié, 21,7 x 29,3, 48 p. coul., couv. coul., coll. particulière.

Publié pour la première fois en 1980 aux éditions Michel Deligne (Bruxelles), puis réédité en 1986 aux éditions Glénat (Grenoble), Le Bal du rat mort est le premier album de B.D. signé par Jan Bucquoy : le premier d’une longue liste, puisqu’il n’écrira pas moins de 33 albums, comme scénariste, entre 1980 et 1991. Associé pour l’occasion au dessinateur Jean-François Charles (avec qui il avait auparavant travaillé sur de courts récits pour Spatial, la revue de Michel Deligne), Jan Bucquoy propose ici une œuvre étrange, déjouant volontiers ce que l’on pourrait attendre traditionnellement d’une B.D. : l’intrigue policière, en effet, y est servie avec un réalisme inhabituel dans le genre, auquel l’auteur, ne craignant pas le paradoxe, n’hésite pas à mêler aussi du fantastique. Un substrat psychanalytique vient compléter le tout, comme une tentative, peut-être, de le résoudre : sans vraiment y parvenir cependant. Mélange déroutant, donc, que celui-là, et qui rend l’intrigue à ce point complexe qu’on serait en peine de la résumer en quelques mots. Mais mélange qui, tout comme l’utilisation de nombreuses références visuelles ou littéraires, telles que James Ensor ou Michel de Ghelderode, n’empêche pourtant pas le livre de connaître à l’époque un réel succès, tant public que critique : Le Bal du rat mort obtient, en 1981, le Prix Saint-Michel de la Ville de Bruxelles.

2 – Jaunes, T. 1, Aux limites du réel (dessins de Tito), Grenoble : Glénat, 1980. Livre relié, 21,5 x 29,3, 48 p. coul., couv. coul., coll. particulière.

Publié en 1980, Aux limites du réel est le premier volet de la série Jaunes, entreprise en collaboration avec le dessinateur Tito. Une série que Jan Bucquoy considérait, dans une interview publiée en 1985 dans le numéro 61 de la revue Les Cahiers de la bande dessinée, comme sa « production principale ». Elle l’occupera de fait jusqu’en 1989, au fil de sept albums : Aux limites du réel, Gérard le diable, Ordre nouveau ?, Le transfert slave, Affaires royales, Hôtel des thermes et Labyrinthe. On y retrouve, en gros, les mêmes ingrédients que dans Le bal du rat mort : une histoire policière composée d’éléments tout à la fois réalistes, fantastiques et psychanalytiques. Tout cela, cependant, mis au service, cette fois – et ce sera une autre caractéristique forte l’œuvre de Jan Bucquoy dans le domaine de la B.D. –, d’un propos politique qui ne sera pas, à l’occasion, sans lui apporter des problèmes, aussi bien avec le milieu qu’avec les autorités compétentes. Jaunes met en scène les aventures d’un policier, Daniel Jaunes, confronté, au fil des épisodes, à des resurgissements, dans l’actualité, d’éléments du passé, issus de son histoire familiale et, plus généralement, de l’histoire de la Belgique. Des événements ayant eu lieu pendant l’Occupation. Refoulés de la mémoire privée aussi bien que collective, ils continuent de travailler le présent. Sous l’alibi du fantastique, et le couvert, en même temps, d’un propos psychanalytique, la fiction devient donc, on le voit, un moyen de réflexion sur quelques-uns des épisodes les moins glorieux de l’histoire belge et sur les stratégies développées pour les ignorer, la B.D. devenant quant à elle, le moyen, pour Jan Bucquoy, de diffusion de cette réflexion auprès d’un public aussi large que possible. Si le premier tome, Aux limites du réel, ici présenté, s’attache ainsi à rappeler l’existence d’un fascisme belge – le mouvement Rex –, le tome 4, Le transfert slave, poussera la charge encore plus loin, revenant sur le comportement du roi Léopold III au cours de la seconde guerre. Il sera censuré en Belgique (phylactères caviardés) pour offense à la personne royale. La première, pour Jan Bucquoy, d’une longue série de condamnations.

Catalogue des œuvres exposées

supplémentaire dans le propos politique. Il ne s’agit plus seulement, comme c’était le cas dans Jaunes, de revenir, à la faveur d’un récit policier, sur le passé de la Belgique et sur ses survivances au présent. Il s’agit de représenter vers quel avenir tout cela pourrait bien mener. On est ici dans le genre de l’anticipation donc, et de l’anticipation politique. La Belgique, dans un futur proche, a sombré dans le chaos, sous l’effet de la crise économique. Pour redresser la situation, le roi fait appel à un homme fort : le colonel Vandenbos. Avec l’aide de l’OTAN, ce dernier transforme le pays en État totalitaire. Les étrangers sont chassés, les frontières fermées, le parti unique décrété, la population remise au travail dans les champs et les usines, exceptés les vieux et autres inutiles qui sont éliminés. Les éléments subversifs, quant à eux, sont envoyés dans des camps pour être rééduqués. Les deux tomes de la série racontent le parcours de Gérard Craan, anarchiste et résistant, dans ce régime d’ordre nouveau qui, aux yeux de Jan Bucquoy, n’est que l’héritage et la promesse possible du rexisme d’une part, du nationalisme flamand de l’autre.

7 – La disparue du port d’Anvers, Bruxelles : NCM éditions, coll. « Black Stories », 1985. Livre broché, 14,2 x 20,5, 102 p. n & b, couv. coul., coll. particulière.

Deuxième incursion de Jan Bucquoy dans le domaine de la littérature « pure » – après Elles vivent sous terre et ne sortent que la nuit, recueil de poésie paru en 1976 aux éditions Oswald (Paris) –, La disparue du port d’Anvers demeure, comme c’était le cas de la plupart de ses B.D. antérieures (Le Bal du rat mort, Jaunes, Une aventure fantastique d’Alain Moreau) dans la veine policière. Mais plutôt que d’histoires où le réalisme se mêle de fantastique, s’agit-il ici d’un roman noir dans la plus pure tradition, manifestement influencé, tant au niveau du contenu que de la forme, par les maîtres Américains du genre. L’action se situe dans le domaine du football, un milieu que Jan Bucquoy connaît bien pour avoir lui-même, un temps, été joueur. Un football, cependant, qui n’est pas tant un sport, en l’occurrence, qu’un véritable business, avec tout ce que cela implique de tractations, de manipulations à la limite, ou même franchement en dehors de la légalité. Chargé d’enquêter sur l’enlèvement d’une jeune fille de bonne famille, Charles Miller, le personnage principal, journaliste sportif à la Gazette

Belgique, le propos politique de Jan Bucquoy prend donc, comme on voit, une autre ampleur : faire réfléchir à l’avenir des sociétés dites civilisées, ou avancées, et, le propos politique s’amplifiant et s’autorisant d’un propos anthropologique, faire réfléchir, bien mieux, à l’avenir de l’humanité elle-même, livrée à et peut-être condamnée par son manque cruel de raison.

9 – Jean-Pierre Leureux, Brèves rencontres (dessins de Hernu), Grenoble : Glénat, 1987. Livre relié, 24 x 32, 64 p. coul., couv. coul., coll. particulière.

10 – La vie sexuelle de Jean-Pierre Leureux (dessins de Vidon), Bruxelles/Paris : Loempia/Magic Strip, 1990. Livre broché, 23 x 30,5, 68 p. n&b, couv. coul., coll. particulière.

Avec les deux tomes de la série Jean-Pierre Leureux, entrepris pour l’un avec Hernu (Brèves rencontres), pour l’autre avec Vidon (La vie sexuelle de Jean-Pierre Leureux), on se trouve dans un tout autre registre que celui, policier, fantastique ou d’aventure, et presque partout politique, auquel Jan Bucquoy avait jusque-là habitué ses lecteurs. Le contenu, en partie autobiographique, raconte l’itinéraire d’un personnage nommé Jean-Pierre Leureux, jeune garçon issu d’un milieu modeste et ambitionnant de devenir artiste, jusqu’à y parvenir, sans doute, à l’âge adulte, mais sans que cela lui procure aucunement les biens jadis escomptés : la richesse, la gloire et le succès auprès des femmes. Ayant, grâce à son personnage, mis tout pathos à distance, Jan Bucquoy déploie, au fil de courts récits, un ton le plus souvent humoristique, qui n’empêche que percent aussi, çà et là, les éclats d’une certaine tendresse. Le second des deux albums, La vie sexuelle de Jean-Pierre Leureux, constitue en partie le matériau de La vie sexuelle des Belges, le premier film que Jan Bucquoy réalisera quelques années plus tard, en 1994.

11 – Dol, n°1, Brussel : Dolle Morgen, 1990. Journal, , 30 x 42, 24 p. n&b sauf 1ère et 4ème de couv. coul., coll. particulière.

12 – Dol, n°2, Brussel : Dolle Morgen, 1990. Journal, , 30 x 42, 24 p. n&b sauf 1ère et 4ème de couv. coul., coll. particulière.

Avec Dol, qui en flamand signifie « Enragé », Jan Bucquoy revient au rôle de rédacteur en chef qu’il avait déjà tenu avec Spetters. Mais il ne s’agit plus, cette

d’Anvers et détective privé à mi-temps, se trouve en effet bien vite confronté, en remontant le fil de l’affaire, au monde de la pègre : marché noir et matchs truqués. Un monde auquel policiers et hommes politiques, d’ailleurs, ne sont, constate-t-il, pas étrangers. Comme c’est souvent le cas dans le roman noir, le livre n’est pas sans présenter, du coup, une dimension politique, par où l’on retrouve aussi, mutatis mutandis, la marque récurrente de Jan Bucquoy. À noter qu’il en donnera une version B.D. l’année suivante, en 1986, en collaboration avec le dessinateur Le Hir, aux éditions Ansaldi (Bruxelles), sous le titre : Les mouettes meurent à l’aube.

8 – Chroniques de fin de siècle, T. 1, Autonomes (dessins de Santi), Bruxelles : Ansaldi, 1985. Livre relié, 21,8 x 29,5, 48 p. coul., couv. coul., exemplaire numéroté (000477) et signé, coll. particulière.

Autonomes est le premier tome d’une série de trois B.D., intitulée Chroniques de fin de siècle, publiée par Jan Bucquoy entre 1985 et 1988, en association avec Santi, le même dessinateur avec qui il avait déjà crée, en 1982, la série Une aventure de Gérard Craan. Nouvelle série qui, en réalité, n’est autre que la suite de la précédente : elle raconte, dans le désordre, ce qui s’est passé après la fin de la dictature de l’OTAN en Belgique. Ainsi retrouve-t-on dans Chooz – la dernière dans l’ordre de publication, puisqu’elle date de 1988, mais la première B.D. de la nouvelle série dans l’ordre chronologique du récit –, le personnage de Gérard Craan, désormais installé en France. Un pays où rien ne va plus : après quelques années de gouvernement à gauche, le pouvoir est passé entre les mains d’une coalition de droite et d’extrême droite. La Belgique, quant à elle, a, dans le même temps, explosé en trois entités : la Flandre est redevenue un État autoritaire, Bruxelles est devenue un paradis fiscal et la Wallonie une démocratie populaire, prônant l’écologie, la libération sexuelle et l’autogestion. Les Chroniques de fin de siècle relatent les rapports conflictuels entre les deux pays : l’attaque par Gérard Craan de la centrale nucléaire de Chooz – une menace, en terre française, pour l’environnement et la santé en Wallonie –, l’invasion de la Wallonie par la France, en guise de représailles, et l’histoire d’un accident nucléaire d’ampleur, en France et hors de ses frontières, résultat logique de la volonté de puissance excessive de ce pays. Sortant ici du cas seul de la

gênants. Les héritiers d’Hergé ne se montreront pas si avisés. Les deux numéros de Belge, en effet, contiennent aussi les deux premiers épisodes de La vie sexuelle de Tintin : une manière pour Jan Bucquoy de dénoncer, par l’antithèse, le caractère fondamentalement anti-naturel du personnage (il n’a pas de parents, il n’a pas de sexualité, il n’a pas de défauts) et de rappeler, par la même occasion, qu’il est la création d’un scénariste et dessinateur dont le moins qu’on puisse dire est qu’il fut toujours proche des milieux catholiques les plus réactionnaires. Proximité dont le personnage de Tintin lui-même porte donc évidemment la marque, idéologiquement, et proximité que Jan Bucquoy s’attache encore à souligner par l’image, c’est-à-dire par le biais d’une autre B.D., La vie sexuelle d’Hergé, où il conte les aventures de ce dernier, du temps qu’il était scout, avec Léon Degrelle, le chef du parti Rex. Le 12 juillet 1991, les héritiers d’Hergé déposent contre Jan Bucquoy une requête afin d’assigner à jour fixe auprès du Tribunal de Paris.

15 – La vie sexuelle de Tintin, Bruxelles : Chaud Business éditions, 1992. Livre agrafé, 21 x 29,7, 48 p. n&b, couv coul., coll. particulière.

16 – La vie sexuelle de Lucky Luke, Bruxelles : Chaud Business éditions, 1993. Livre agrafé, 21 x 29,7, 48 p. n&b, couv coul., coll. particulière.

17 – Tintin en Suisse, Bruxelles : Chaud Business éditions, 1994. Livre agrafé, 21 x 29,7, 48 p. n&b, couv coul., coll. particulière. 18 – La vie sexuelle d’Astérix, Bruxelles : Chaud Business éditions, s. d. Livre agrafé, 21 x 29,7, 48 p. n&b, couv coul., coll. particulière.

Après le jugement du Tribunal de Paris, en date du 12 février 1992, reconnaissant à Jan Bucquoy, dans l’affaire qui l’oppose aux héritiers d’Hergé, le droit à la parodie, et après l’abandon subséquent par ceux-ci de la procédure également intentée à Bruxelles, Jan Bucquoy décide de profiter de l’ouverture qui lui est ainsi faite, et d’engager la contre-offensive. Profitant également, au passage, de la publicité que le procès lui a offerte, il republie coup sur coup, et cette fois en album, quelques-unes des parodies qu’on avait précédemment pu lire, en tout ou partie, en français ou flamand,

fois, d’un magazine : il s’agit d’un journal. Et s’il est vrai qu’il demeure ouvert aux apports extérieurs, c’est Jan Bucquoy lui-même qui, cette fois, en est de loin, le principal contributeur. Sous-titré d’abord « republikeins weekblad, provocerend weekblad, immoreel weekblad, vol slechte wil » (hebdomadaire républicain, hebdomadaire provoquant, hebdomadaire immoral, plein de mauvaise volonté), puis « satirisch en vulgair maandblad » (mensuel satirique et vulgaire, à partir du numéro 8), Dol s’attaque, avec férocité, à tous les symboles de l’ordre établi et bien pensant en Belgique : famille royale, religion catholique, héros de B.D., tout y passe. Quittant le monde de la fiction où il s’était jusqu’à présent cantonné – même si, comme on a vu, c’était une fiction déjà très politique –, Jan Bucquoy se tourne donc, désormais, vers le monde réel, directement. Au fil de ses 10 numéros, publiés de mars à septembre 1990, et diffusés en kiosque à travers toute la Flandre, Dol déploie, dans cette perspective, tout un arsenal de collages, de parodies et d’articles, volontiers provocateurs et injurieux. L’objectif est de choquer pour obliger à (re)penser. User de la vulgarité pour dénoncer ce qui seul, aux yeux de Jan Bucquoy, est véritablement vulgaire : ce monde poli en apparence, mais qui n’est en réalité qu’hypocrisie, et dissimule, sous ses beaux discours, la volonté de perpétuer et, pire, de propager l’ignorance, la soif brutale de dominer, le racisme ou bien encore le sexisme. Au plan de la forme comme à celui du contenu, et dans la manière, surtout, d’articuler le deux, Dol entretient d’évidence des liens avec la tradition des tracs et des revues dadaïstes, surréalistes et situationnistes. Autant de groupes artistiques et politiques dont Jan Bucquoy, consciemment, se revendique.

13 – Belge, n°1, Bruxelles : Dolle Morgen, 1990. Journal, 20 x 42, 24 p. n&b sauf 1ère et 4ème de couv. coul., coll. particulière.

14 – Belge, n°2, Bruxelles : Dolle Morgen, 1990. Journal, 30 x 42, 26 p. n&b sauf 1ère et 4ème de couv. coul., coll. particulière.

Publié au cours des derniers mois de l’année 1990, le journal Belge, sous-titré « européen et vulgaire », redistribue, mais cette fois en langue française, le matériau qu’on avait précédemment vu paraître en langue flamande dans le journal Dol. Ou plutôt, pour être plus précis, ne le redistribue-t-il qu’en partie :

alors que Dol avait connu 10 numéros, Belge n’en connaîtra que deux. Sans doute est-ce l’effet du passage à la langue française, tout comme celui d’une distribution en France, et non pas seulement en Wallonie et à Bruxelles : Belge suscitera, avec ces deux seuls numéros, bien plus de réactions que n’avait suscitées Dol. Un instant, en Belgique, les pouvoirs publics hésitent à intenter un procès à Jan Bucquoy pour offense à la personne royale : il est vrai que les deux numéros de Belge contiennent deux épisodes de la Vie sexuelle de Baudouin – dont le titre seul suffit à deviner l’irrévérence –, ainsi qu’un certain nombre d’allusions au comportement de son père, Leopold III, pendant la seconde guerre. Ils renonceront cependant, préférant, officiellement, ne pas donner de publicité aux élucubrations de Jan Bucquoy, peut-être aussi par peur de voir se rouvrir en public de vieux dossiers pour le moins

pendant l’été. Après avoir monté Mère Courage de Bertolt Brecht, sans que le public se soit guère déplacé, il lui faudra se résoudre, plutôt, à organiser un concours de « Miss Camping ». Mais il faut avouer que le court résumé qu’on peut ainsi en faire rend fort peu justice au film. Tandis que La vie sexuelle des Belges (1994) demeurait relativement classique du point de vue de l’écriture filmique, Camping Cosmos (1996) en rompt les règles : par-delà le pitch susmentionné, c’est un film-collage, un film-poème qui se déploie ici, de part en part influencé par Dada, le surréalisme et le situationnisme. Les charmes principaux en sont dans les détails : dans les slogans dont sont couverts les décors, dans telle scène ou telle autre, ou bien dans la présence encore de personnages à part entière en guise d’acteurs : Noël Godin dans le rôle de Pierre Mertens, Claude Semal dans celui d’un animateur radio dont le physique ne peut pas ne pas faire penser

dans Dol et dans Belge : La vie sexuelle de Tintin, La vie sexuelle de Lucky Luke et La vie sexuelle d’Astérix. À signaler aussi, dans cette série, la réédition d’une œuvre plus ancienne, Tintin en Suisse, la première, dans l’histoire, des parodies pornographiques de Tintin, réalisée et diffusée par Charles Callico en 1976, avec le souci déjà, comme l’indique la préface de l’époque, d’alarmer sur ce que le personnage présente d’inquiétant tant il est parfait.

19 – Flyer pour la pièce de théâtre La Véritable Histoire de la Femme Nue, 1993. Flyer, 10,5 x 14,9, n&b, coll. particulière.

Le 12 septembre 1991, Jan Bucquoy inaugure chez lui, au 46 rue Quinaux, à Schaerbeek, le Musée de la Femme. Ouvert tous les week-ends, le Musée propose aux femmes – à charge du conservateur d’aller les démarcher et de parvenir à les convaincre –, de venir s’exposer, dans quelques-unes des grandes catégories par avance établies : « femme vierge », « femme enceinte », « femme nue », etc. Un tel musée, bien sûr, devait faire scandale : on n’apprécia pas toujours la tentative susdite de classification, ni surtout ce qu’il pouvait, dans ce projet, y avoir d’objectivant : y voyant peut-être, alors, un dernier avatar de la domination masculine. Or, plutôt que de cela, ne s’agissait-il pas pourtant, dans l’esprit de Jan Bucquoy, de dénoncer au contraire la forme actuelle la plus violente de cette domination : celle qui consiste, pour la société, à obliger les femmes à devenir des hommes ? Ne s’agissait-il pas, dès lors, d’exposer un genre en voie de disparition ? Et, bien mieux que d’exposer seulement, de susciter le débat là-dessus avec les visiteurs, auxquels on proposerait de prendre le temps d’un café ? C’est ainsi du moins que le comprirent les femmes qui acceptèrent à l’époque de participer au Musée. Quand ce ne fut pas, plus simplement, pour le plaisir de contribuer à ce qui se présentait dans le même temps, l’un n’excluant pas l’autre, comme une joyeuse blague. La plus célèbre d’entre elles restera certainement Édith Le Merdy : la « femme nue ». Après avoir parcouru avec elle les plateaux télé (et l’on se souviendra notamment de leur passage à Ciel mon mardi !, sur TF1), Jan Bucquoy la mit en scène dans une pièce de théâtre écrite à deux : La Véritable Histoire de la Femme Nue.

20 – Affiche du film Camping Cosmos, 1996. Affiche, 67 x 95, coul., coll. personnelle de l’artiste.

21 – Carte postale publicitaire du film Camping Cosmos, Bruxelles : Boomerang Free Cards, 1996. Carte postale, 10,5 x 15, coul., coll. particulière.

22 - Carte postale publicitaire du film Camping Cosmos, 1996. Carte postale, 10,6 x 14,9, coul., coll. particulière.

Second volet, après le film éponyme, de La vie sexuelle des Belges, vaste fresque en 9 parties, Camping Cosmos est sans doute aussi le film le plus connu de Jan Bucquoy. Poursuivant la veine autobiographique du premier opus, Camping Cosmos raconte les mésaventures d’un Jan Bucquoy aux alentours de la quarantaine, interprété par Jean-Henri Compère, que le Ministère de la Culture envoie sur la côte belge pour faire de l’action culturelle dans un camping

2007, le Dolle Mol rouvrait enfin officiellement, et légalement. C’est cet événement que commémore la présente carte postale. 26 – La vie est belge, Paris : Michalon, 2007. Avant-propos de Corinne Maier. Livre broché, 13,2 x 20,6, 192 p. n&b, couv. coul., coll. particulière.

Revenant au livre, après plus d’une décennie passée plutôt dans les domaines de l’art action et du cinéma, Jan Bucquoy publie, en 2007, un ouvrage intitulé La vie est belge, et sous-titré : Le paradis, là, maintenant, tout de suite ! Dans un curieux mélange d’autobiographie – dont la vérité factuelle, cependant, est partout sujette à caution, avec, d’évidence, de grands basculements çà et là dans la fiction, presque dans le roman – et d’essai, La vie est belge retrace les grandes étapes de l’itinéraire d’un réfractaire, et expose le programme de transformation du monde qu’il a concocté : quant au contenu non seulement, mais aussi quant à la méthode. Depuis 2005, et après l’avoir publiquement annoncé en conférence de presse plusieurs années auparavant (on en trouve d’ailleurs aussi mention dans le film La jouissance des hystériques, en 2000), Jan Bucquoy propose au peuple, le 21 avril, de faire un Coup d’État. La méthode, donc : un genre de rendez-vous pour faire la révolution, mais sans autre organisation que cela, afin d’éviter qu’un petit groupe de gens – les organisateurs, précisément – ne la confisquent à leur profit dès qu’elle aura été faite. Le contenu : l’instauration immédiate de la loterie comme moyen d’élire les responsables, avec changement obligatoire de personnel tous les ans. Par voie de loterie toujours, redistribution des richesses : lorsque quelqu’un meurt, ses biens sont mis en jeu et attribués au hasard. Sans compter, à côté de cela, toute une série bien sûr d’autres mesures, dont l’objet unique est de faire de cette vie un véritable paradis, comme l’annonce le sous-titre du livre. Le seul problème étant que, pris dans un système aliénant depuis l’enfance, le peuple en réalité n’en veut pas. Jan Bucquoy se présente seul ou presque, le 21 mai 2005, devant le Palais Royal. Et guère plus accompagné les années suivantes.

27 – Carton d’invitation pour l’exposition Parcours d’artiste 1977-2007, 2007. Carton d’invitation, 20,2 x 9,8, coul., coll. particulière.

à celui de Tintin ou, last but not least, Lolo Ferrari dans le rôle de la femme du directeur du camping. Les films suivants de Jan Bucquoy poursuivront tous dans cette irrégularité, qui l’éloignera de plus en plus des circuits de production et de diffusion habituels. Car ce qui l’intéresse, au fond, ce n’est pas tellement le cinéma en tant qu’il propose un spectacle, comme substitut à la vie même, mais en tant plutôt qu’il est capable d’en être une partie et de la transformer.

23 – The true story of the Naked Man, Brussels : The Jan Bucquoy Calendars, 1998. Calendrier agrafé, 20 x 30, 28 p. n&b, coll. particulière.

24 – L’affaire Bucquoy. Une affaire d’État ?, Liège : éditions D’une certaine gaieté, coll. « Papier journal », 2004. Livre agrafé, 15 x 21, 36 p. n&b, coll. particulière.

À la fin du mois de janvier et au début de février 1992, tandis qu’il est encore sous le coup d’un double procès, en France et en Belgique, le Cirque de Divers, à Liège, invite Jan Bucquoy pour une série d’événements. Parmi ceux-ci, outre une représentation de La Véritable Histoire de la Femme Nue et une conférence sur « La vie sexuelle de la veuve Hergé », sont annoncés : un faux procès, les 31 janvier et 1er février, ainsi qu’une exposition rétrospective, du 31 janvier jusqu’au 27 février. Tout ne se déroule cependant pas comme prévu. Alertées par la presse qui s’est faite autour du faux procès – une parodie de plus, pour mettre en discussion la question de la liberté d’expression et celle, non moins importante, de la fonction de la transgression –, les autorités liégeoises saisissent, le 4 février, l’affiche – qui montre un Jan Bucquoy nu, la posture provocante, les poings sur les hanche –, ainsi que l’ensemble des œuvres. Motifs : offense à la personne royale et outrage aux mœurs. Le Cirque Divers réplique en ouvrant ses cimaises, le 5, à tous les artistes qui le désireront pour une grande exposition sur le thème de la censure : Jan Bucquoy, ne se laissant pas démonter, y expose des reproductions photographiques des œuvres saisies. Reproductions qui le seront donc à leur tour. Ainsi, tandis que le procès contre les héritiers d’Hergé est sur le point de prendre fin, tant à Paris qu’à Bruxelles, Jan Bucquoy se retrouve, à Liège, avec une nouvelle affaire sur le dos. C’est l’ensemble de ces événements, jusqu’à la

relaxe, en 1994, que retrace le petit livre ici présenté : L’affaire Bucquoy. Une affaire d’état ?, publié par le Cirque Divers en 2004. Refaisant la même chose qu’avec les détournements de Tintin, Lucky Luke ou Astérix après que le droit à la parodie lui a été reconnu, Jan Bucquoy publie également, en 1998, un calendrier reprenant et déclinant la photographie de l’affiche des événements au Cirque Divers, saisie en 1992. Dans un clin d’œil, cela va sans dire, à la mode, fort bien acceptée quant à elle, des calendriers de type Play Boy, présentant des femmes nues.

25 – Carte postale pour la réouverture du Dolle Mol, 2007. Carte postale, 10,5 x 15, coul., coll. particulière.

La vie sexuelle des Belges raconte comment, quittant sa ville natale d’Harelbeke, le jeune Jan Bucquoy, arrivé à Bruxelles sans y connaître personne, trouve refuge, un peu par hasard, dans un café du centre ville, le Dolle Mol. Quelle que soit ici la part de réalité et de fiction (c’est une constante dans La vie sexuelle des Belges qu’on n’arrive pas souvent à bien faire la différence entre elles), toujours est-il que ce café, dont le nom flamand, Dolle Mol, signifie en français : Taupe Enragée, tient une grande place, en effet, dans la vie et dans l’œuvre de Jan Bucquoy. Avant qu’on ne le retrouve dans La Vie sexuelle des Belges, ne l’avait-on pas déjà rencontré dans l’une de ses B.D., le second tome d’Une aventure de Gérard Craan, intitulé Au Dolle Mol : comme repère d’anarchistes et de résistants à l’ordre nouveau de l’OTAN ? Fondé en 1969 par le poète Herman Claeys, le Dolle Mol est, il faut dire, un lieu historique (et depuis lors devenu mythique) de la contre-culture artistique et politique bruxelloise. La légende veut qu’y aient fréquenté des noms tels que Louis-Paul Boon, Hugo Claus, Asger Jorn, Louis Scutenaire, mais aussi Andreas Baader. C’est pourquoi, lorsque le café fit faillite au début des années 2000, Jan Bucquoy ne put en envisager froidement la disparition, au profit peut-être de quelque commerce de souvenirs ou restaurant à pita tels qu’ils pullulent dans le quartier. Il décida d’occuper le lieu, le 1er mai 2006, avec quelques complices. Après des tentatives d’intimidation de la part des propriétaires, et des négociations avec les pouvoirs publics, on obtint un subside de la part du Ministère de la Culture de la Communauté Flamande pour pouvoir payer le loyer. Le 1er mai

28 – Affiche pour l’exposition Parcours d’artiste 1977-2007, 2007. Affiche, 29,7 x 42, coul., coll. particulière de l’artiste.

Dans le Dolle Mol réoccupé, et demeurant fidèle à la tradition qui en fait tout à la fois un café et un centre culturel, Jan Bucquoy organise régulièrement des projections, des débats ou des expositions. À la fin de l’année 2007, il se consacre à lui-même une rétrospective : censée être la dernière de ce genre, avant qu’il n’entre en galerie l’année suivante.

29 – Carton d’invitation pour l’exposition Jan Bucquoy illustrated, Bruxelles : Galerie 100 Titres, 2009. Carton d’invitation, 10 x 15, coul., coll. particulière. 30 – Jan Bucquoy illustrated, Bruxelles/Crisnée : Galerie 100 Titres/Éditions Yellow Now, 2009. Contributions de François Coadou, Théophile de Giraud, Paul Ilegems, Corinne Maier. Livre broché, 23,6 x 22,5, 150 p. coul., couv. coul., coll. particulière.

En mars et avril 2007, on retrouve Jan Bucquoy, pour sa première grande exposition rétrospective, à la Galerie 100 Titres (Bruxelles). À cette occasion est également publié, en partenariat avec Yellow Now, un catalogue intitulé Jan Bucquoy illustrated, faisant le point sur près de 40 ans de création. Structuré autour d’un long entretien entre Jan Bucquoy et Alain de Wasseige, le directeur de la galerie, agrémenté, au surplus, de quelques courts essais, ce catalogue est aussi, comme c’est parfois le cas (cf. Les Cahiers du MNAM, n°56/57, Paris : éditions du Centre Pompidou, 1996), un genre de livre d’artiste.

31 – Carte postale publicitaire pour le Musée du Slip à Bruxelles, Bruxelles : Dolle Mol Production, 2009. Carte postale, 10,6 x 15, coul., coll. particulière. 32 – Affiche pour le Musée du Slip à Bruxelles 2009. Affiche, 29,7 x 42, coul., coll. personnelle de l’artiste.

Le 17 janvier 1991, quelques mois avant d’ouvrir le Musée de la Femme, Jan Bucquoy inaugurait, chez lui toujours, un autre musée : le Musée du Slip. Derrière cette idée curieuse en même temps qu’amusante, se cachait à ses yeux un message politique : nous sommes tous égaux devant le slip. Se rappelant en effet ce qu’on lui disait dans son enfance (lorsque tu as peur de quelqu’un,

France. Il s’agit en effet de la première étape de ce qui doit être un véritable tour de France du Musée du Slip : l’artiste en parcourra les villes principales, y apportant chaque fois son concept, c’est-à-dire demandant chaque fois aux personnalités locales de céder l’un de leurs slips pour qu’il soit exposé. Si quelques-uns à Paris jouent le jeu (tel Christophe Girard, l’adjoint au maire chargé de la culture), ils seront tout de même rares, et peu de villes accepteront d’accueillir le Musée. Après une étape à Lille et une autre à Dijon, le projet de tour de France du Musée du Slip fait long feu.

35 – Flyer pour les élections législatives fédérales, 2010. Flyer, 20,3 x 9,7, coul., coll. particulière.

36 – 4 affiches pour les élections législatives fédérales, 2010. Affiches, 29,7 x 42, coul., coll. particulière.

Délaissant ses tentatives annuelles de Coup d’État, autant par cause de leur insuccès que par faute de vacance du pouvoir en Belgique – on ne s’acharne pas sur un ennemi qui est déjà à terre ! –, Jan Bucquoy participe, en 2010, aux élections législatives fédérales, sous les couleurs du Front des Gauches. Pour ce candidat qui déclare, de toute façon, ne pas vouloir être élu, c’est l’occasion surtout d’animer le débat, et de faire valoir, dans une forme volontiers décalée par rapports aux canons établis de la communication politique, des revendications que, pour légitimes qu’elles soient, la classe politique traditionnelle ne voudrait ou n’oserait exprimer. C’est dans cette perspective qu’au cours des mois de mai et juin 2010, Jan Bucquoy propose une série de 21 affiches : presque une

imagine-le en slip et cette peur se dissipera), Jan Bucquoy propose d’exposer les dessous d’un certain nombre de célébrités du monde de l’art, du sport ou de la politique : manière de rappeler que ces puissants, sous l’habit, ne sont pas différents de nous. Après l’avoir laissé sommeiller pendant plusieurs années, Jan Bucquoy reprend le projet du Musée du Slip en 2009, paré sans doute à ses yeux d’une nouvelle actualité, comme complément, peut-être, aux tentatives de Coup d’État qu’il continue annuellement de perpétrer sans succès. Pour l’accueillir (et dans l’espoir, surtout, de vendre quelques œuvres : car des collages avec slips sont à vendre, complétant la partie plus proprement documentaire, et quant à elle inaliénable, que constituent les slips des célébrités), Jan Bucquoy loue un local au 36 rue des Renards, dans le quartier des Marolles : une rue de galeries et d’antiquaires. Il y recevra à tout le moins la visite de nombreux médias.

33 – Carton d’invitation pour l’exposition du Musée du Slip à Immanence (Paris), 2009. Carton d’invitation, 10 x 14, coul., coll. particulière.

34 – 16 Cartes postales publiées à l’occasion de l’exposition du Musée du Slip à Immanence (Paris), 2009. Cartes postales, 10,5 x 14,9, coul., coll. particulière.

Première exposition de Jan Bucquoy dans un lieu clairement identifié comme étant un lieu d’art contemporain, l’exposition du Musée du Slip à Immanence (Paris), mise au point par François Coadou et Stéphane Lecomte, marque aussi la tentative pour Jan Bucquoy de se lancer à la conquête de la

39 – Affiche pour le Slip Museum, Collection d’Été, 2011. Affiche, 32 x 45,2, coul., coll. particulière.

Rapatrié au Dolle Mol, après l’échec de l’expérience française, et faute d’avoir pu louer à nouveau la galerie de la rue des Renard, le Musée du Slip poursuit son activité, au gré des acquisitions nouvelles (le slip par exemple de Philippe Katerine…) ainsi que de l’actualité (collages avec slips de Herman van Rompuy, Elio di Rupo ou Dominique Strauss-Kahn…).

40 – Affiche pour la pièce de théâtre DSK : Le Procès, 2011. Affiche, 29,7 x 42, coul., coll. particulière.

Les 11 novembre, 2, 9 et 16 décembre 2011, se tient au Dolle Mol la nouvelle pièce de théâtre imaginée par Jan Bucquoy et interprétée cette fois encore par lui-même, avec la complicité de Thierry Anckaert : DSK : Le Procès. Délaissant ici le concept de théâtre expérimental, pour celui, nouveau, de « théâtre d’attitude » (de même qu’on parle ailleurs d’« art d’attitude »), Jan Bucquoy poursuit en réalité une ambition déjà ancienne dans l’histoire du théâtre (ce fut, en son temps, celle d’un Bertolt Brecht) : réagir à l’actualité et la soumettre au débat. Dans DSK : Le Procès, cela signifie la participation active du public : organisant le procès de Dominique Strauss-Kahn au Dolle Mol – puisqu’en réalité il n’eut jamais lieu devant la Cour de l’État de New York –, Jan Bucquoy l’invite à siéger comme jury. Et à statuer.

François Coadoupar jour. On peut en voir ici une sélection de 4. 37 – Flyer pour la pièce de théâtre Wies Moens, 2010. Flyer, 21 x 9,9, n&b, coll. particulière.

Avec Wies Moens, Jan Bucquoy revient à ses premières amours : le théâtre. On se souviendra en effet que c’est comme metteur en scène de théâtre qu’il fit ses premières armes dans la carrière artistique au cours de la seconde moitié des années 60, montant notamment des pièces de Bertolt Brecht, de Rainer Werner Fassbinder ou de Michel de Ghelderode. Cette fois, il est aussi l’auteur de l’œuvre : Wies Moens est un collage de documents historiques, de documents biographiques et d’extraits

de l’œuvre du poète de langue flamande Wies Moens : l’une des grandes figures de la défense de cette langue au début du XXe siècle, tombé par idéalisme, au cours des années 20, 30 et 40, dans le nationalisme et même dans le fascisme. S’interrogeant sur ce parcours hélas exemplaire, la pièce, interprétée en flamand par le Brussels Experimenteel Theater Kollektief (c’est-à-dire, outre Jan Bucquoy, par deux autres personnes : Arne Baillière et Thierry Anckaert), est donnée, tous les jeudis du mois de décembre 2010, au premier étage du Dolle Mol.

38 – Carton d’invitation pour le Slip Museum, Collection d’Hiver, 2010, Carton d’invitation, 21 x 9,8, coul., coll. particulière.

Ce N°1 de Tract a été imprimé à l'occasion de l'exposition Jan Bucquoy : Œuvres imprimées à Bibliothèque du Campus Arts Plastiques de Tourcoing. © MitrailletteTract : une collection initiée et diffusée par Mitraillette, éditeur à Bruxelles : www.mitraillette.eu [email protected]