Antependio argenteo dell'altare maggiore della cattedrale di Parenzo

Il portale maggiore della cattedrale di Bitonto: immagini medievali tra salvezza e pellegrinaggi

-

Upload

unisalento -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Il portale maggiore della cattedrale di Bitonto: immagini medievali tra salvezza e pellegrinaggi

AbstractAfter the first crusade, all the western Christianity puts on in march under the callof Jerusalem and the Holy Land. Along the most beaten roads from the pilgrims,the Medieval art punctually reflects such phenomenon. In the most greater portalin the cathedral of Bitonto, realised between the end of the XIIth and the begin-nings of the XIIIth century, the graven images they offered takes an explicit allu-sion to their condition to the medieval travellers. Among the sculptures emergethe Magi, the first wandering Christians of the history and archetypes to emulate.

Interessandosi alla cattedrale bitontina di san Valentino e santa Maria, la critica spe-cialistica ha sempre cercato di delineare le matrici stilistiche e le fasi realizzative, aggi-rando le difficoltà imposte dalle lacune documentarie. È stata analizzata con attenzioneanche la scultura figurativa, in particolare il bestiario fantastico che pervade rigogliosa-mente tutto l’edificio 1. Riguardo al ciclo cristologico che si dispiega nel portale centra-le della facciata, tuttavia, ci sono delle direttrici di ricerca appena impostate dagli studîche – riteniamo – meritano un’ulteriore riflessione.

Eretto su preesistenti strutture liturgiche 2, il monumento medievale risulta –

1 F. Moretti, Specchio del Mondo. I ‘bestiari fantastici’ delle Cattedrali. La cattedrale di Bitonto,Fasano 1995, con bilbiografia.

2 Gli scavi effettuati negli anni Novanta del secolo scorso sotto il pavimento hanno evidenziatocome la fabbrica romanica insista su un vero palinsesto architettonico. Ad una prima chiesa paleo-cristiana appartiene il prezioso tappeto musivo a motivi geometrici in cui è inserito, nei pressi del-l’area presbiterale, un grande kántaros contornato da tralci di edera. Durante l’Altomedioevo, tra Xe XI secolo, furono inseriti i pilastri, fu risarcito il piano di calpestio e fu realizzato l’ambiente qua-drangolare ad Occidente – una torre, un portico o una cappella –, entro il quale campeggia il monu-mentale grifo mosaicato policromo. Si rimanda, in particolare, a M. R. Depalo, La cattedrale: leindagini archeologiche, in C. Gelao, G. Iacobitti (a cura di), Castelli e Cattedrali di Puglia a cent’an-ni dall’Esposizione Nazionale di Torino. Catalogo della mostra (Bari, Castello Svevo, 13 luglio-31ottobre 1999), Bari 1999, 511-514; P. Belli D’Elia, Espressioni figurative protoromaniche nella Pugliacentrale: il ‘mosaico del grifo’ della cattedrale di Bitonto, in C.S. Fioriello (a cura di), Bitonto e laPuglia tra Tardoantico e Regno normanno. Atti del Convegno (Bitonto, 15-17 ottobre 1998), Bari1999, 171-192, nonché agli altri contributi raccolti in quest’ultimo volume.

Studi Bitontini Giuseppe MARELLA83-84, 2007, 00-00

Il portale maggiore della cattedrale di Bitonto:immagini medievali tra salvezza e pellegrinaggi

è noto – la più fedele trasposizione del modello egemone nel barese tra XI eXII secolo, la basilica di san Nicola. La coerenza col prototipo, riproposto inscala ridotta, ha lasciato supporre che l’architettura bitontina «può essere stataconcepita solo quando le maggiori difficoltà incontrate nella definizione del pro-getto della basilica barese dovevano essere state superate» 3. Rimangono comun-que delle zone d’ombra sui committenti iniziali, identificabili forse con il vesco-vo Arnolfo ed il conte normanno Roberto, sul calare dell’XI secolo 4.

La veste ornamentale, comunque, suggerisce un prolungamento dei lavorioltre gli inizî del Duecento. Se i capitelli della cripta, della navata e dei matro-nei sono situabili entro la fine del XII secolo, per quanto riguarda il corredodella facciata si è concordi su una datazione più bassa. Sono ascritti al XIIIsecolo inoltrato il rosone e la parte più aggettante del portale centrale, con illoro campionario consueto di leoni stilofori, colonnine, grifi che culmina in unarchivolto a raggiera sul quale campeggia il pellicano, simbolo di Cristo sacri-ficato.

Le sculture del portale maggiore: l’iconografia della salvezza

Le sculture interne dell’ingresso, a differenza delle altre contigue, furono rea-lizzate a cavallo tra il XII e il XIII secolo 5. Nell’architrave e nella lunetta figu-rati si sono visti all’opera maestri locali o dimoranti a lungo in loco, in gradodi trasporre modelli attinti alla cultura padana e oltremontana nel calcare com-patto locale. ‘Magistri’ lontani dalla cultura aulica, che si respirava nel cantie-

3 P. Belli D’Elia, Puglia Romanica, Milano 2003, 152.4 Belli D’Elia, Puglia … cit., 152; L. Di Mauro, L’architettura dal IV al XV secolo, in

?Curatore/i?, Storia del Mezzogiorno. XI, 1, Napoli 1993, ?pagina iniziale e finale del contribu-to?, qui 272-273. Alcune iscrizioni funerarie sgraffite sulla parete absidale riportano, tra gli altri,i nomi di tali Girardus comestabulus e Judex Joannes, che compaiono anche in una carta diTerlizzi del 1151, su cui F. Nitti Di Vito (a cura di), Le pergamene di San Nicola di Bari. Periodonormanno (1075-1194), Bari 1902; Codice Diplomatico Barese, V, doc. n. 104. All’epoca dellesepolture, appena oltre la metà del XII secolo, pertanto, la struttura doveva trovarsi in fase avan-zata di costruzione. Il nome Arnulphus appariva in una lastra sepolcrale, rinvenuta nel 1875 inuna delle cappelle ed oggi scomparsa: G. Valente, La cattedrale di Bitonto, Bitonto 1901, 12. Glistudiosi hanno identificato il personaggio con l’Arnulphus che, stando alla cronaca del bareseGiovanni Arcidiacono, era presente a Bari durante la cerimonia di traslazione delle ossa di sanNicola, nell’autunno 1089, ed hanno visto in costui il primo vescovo bitontino storicamente atte-stato. Sempre nel 1089, il 5 ottobre, in una Bolla di Urbano II ad Elia, arcivescovo di Bari, sifa menzione del vescovado bitontino, che nel documento risulta suffraganeo della cattedra bare-se: G. B. Nitto De Rossi, F. Nitti (a cura di), Le pergamene del duomo di Bari (952-1264), Bari1897; Codice Diplomatico Barese. I, doc. n. 33, 61; V. Acquafredda, Bitonto attraverso i secoli.I, Bitonto 1938, 69-72.

5 Belli D’Elia, Puglia … cit., 159-160; Di Mauro, L’architettura … cit., 273; S. Mola, R.Cassano, M. Pasculli Ferrara, La cattedrale di Bitonto, in C. D. Fonseca (a cura di), Cattedralidi Puglia. Una storia lunga duemila anni, Bari 2001, 145-151.

2 GIUSEPPE MARELLA

re di san Nicola, a loro agio più nella produzione aniconica fogliata o fantasti-ca degli stipiti che in quella figurata delle due campiture interne, dove palesa-no cedimenti stilistici nelle figure goffe, omologate, senza scansione tridimen-sionale e personalità soggettiva 6 (figg. 1-2).

Rispetto al contesto pugliese, il portale bitontino è un nodo essenziale neldibattito sulle matrici settentrionali e gli apporti locali nella scultura figurativa

6 Belli D’Elia, Puglia … cit., 159-160.

IL PORTALE MAGGIORE DELLA CATTEDRALE DI BITONTO: IMMAGINI MEDIEVALI TRA... 3

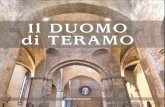

1. - Bitonto, cattedrale. Veduta da SW del prospetto principale.

romanica, che irrompe con la cattedra barese dell’abate Elia nella basilica disan Nicola, e sui modi di trasmissione e ricezione del nuovo linguaggio pada-no e oltralpino. Lo stanziamento dei nuovi dominatori normanni, notoriamente,è correlato strettamente all’improvviso apparire di sculture dalla fisicità intensaed espressiva, che sul calare dell’XI secolo si affiancarono alle geometriche emetalliche forme bizantine. La fittissima rete di scambi con i regni d’Oltralpecui rimasero sempre legati, è noto, favorì l’arrivo costante di modelli artistici emaestranze. Nei primi decenni, i fattori determinanti furono le propensioni este-tiche degli alti ecclesiastici, tutti di origine anglo-normanna 7, e la politica matri-

7 La politica religiosa normanna – è noto – si conformò ai dettami del Concilio di Melfi del1059, tesi a ricondurre all’obbedienza romana tutte le diocesi a rito greco ricadenti nei domini cheRoberto il Guiscardo e la sua stirpe avrebbero assoggettato. Terminata la conquista, troviamo ai ver-tici ecclesiastici alcuni tra i più importanti esponenti del monachesimo benedettino riformatod’Oltralpe, quali Guaimondo, vescovo di Aversa, Arnaldo, vescovo di Acerenza, Berengario, abatedella Trinità di Venosa, tutti normanni, nelle cui fondazioni ecclesiastiche, attorno agli anni Ottantadell’XI secolo, si sperimentarono l’ardita tettonica anglo-normanna e un corredo plastico dallo ‘stileduro’, o ‘bloccato’, e dall’espressiva ferinità di marca dichiaratamente transalpina. Ancora, era nor-

IL PORTALE MAGGIORE DELLA CATTEDRALE DI BITONTO: IMMAGINI MEDIEVALI TRA... 5

3. - Bitonto, cattedrale. Portale occidentale maggiore: particolare.

moniale degli Altavilla, che vide all’inizio del XII secolo i principi Boemondoe Ruggero Borsa coniugarsi rispettivamente con Costanza e Ailana, figlia e nipo-te di Filippo re di Francia. Nel corso del XII secolo, comunque, l’apporto fran-co-iberico rimase rilevante soprattutto grazie ad un fenomeno epocale che segnòprofondamente la cristianità europea tutta e la Puglia in particolare, il flussoverso l’Oriente latino.

All’indomani della conquista di Gerusalemme nel 1099, molti artisti oltral-pini si diressero in Terrasanta allettanti dalle possibilità d’ingaggio e non man-carono di lasciare il segno nei cantieri pugliesi prima di imbarcarsi. Forse, comeè piaciuto ipotizzare per il grande ‘Maestro della Cattedra di Elia’, attivo a Bari,alcuni erano già al seguito delle armate crociate che salparono nel 1096 8; soprat-tutto si fermarono nei decenni seguenti, quando le élites crociate, per dare alRegno di Gerusalemme un volto più dichiaratamente franco, richiamaronodall’Europa tante maestranze da trasformarlo in un immenso cantiere 9.

Nei portali pugliesi, al di là delle radicali stilistiche, la nuova fase è segna-ta apertamente dall’attitudine a sottrarre la scultura dalle suggestioni puramenteornamentali, di marca bizantina, per servirsene quale fondamentale strumento diracconto. La congiuntura culturale emerge nonostante l’esiguità dei lasciti figu-rativi, dovuta ai continui rimaneggiamenti ed alle perdite che le chiese hannosubito nel corso dei secoli. Prescindendo dalle date specifiche di esecuzione diogni episodio, distribuite in tutto il corso del XII secolo, e dalle peculiari con-sistenze stilistiche degli stessi, emerge per tutta la scultura narrativa regionaledi marca nordica l’insistenza sui cicli cristologici e sul tema della Passione, inparticolare.

Le scelte iconografiche del portale di Bitonto testimoniano in maniera esem-plare tali orientamenti. Come accade in gran parte dei portali istoriati pugliesi

manno Roberto di Grandsmenil, abate a sant’Eufemia, cui il Guiscardo affidò la fondazione di impor-tanti chiese, così come l’arcivescovo di Reggio Calabria, che contribuirono all’immissione dei fran-cesismi nell’arte. In Puglia, a questa primissima fase va ricondotta la scultura del monastero di sanBenedetto a Brindisi, dell’ultimo decennio dell’XI secolo. Per una panoramica, si rimanda a F. Aceto,Pittura e scultura dal tardo-antico al Trecento, in ?Curatore/i?, Storia del Mezzogiorno … cit., ?pagi-na iniziale e finale del contributo di Aceto?, qui 328-32; F. Abbate, Storia dell’arte nell’Italia meri-dionale. I. Dai longobardi agli Svevi, Roma 1997, 141-143.

8 Abbate, Storia … cit., 143.9 L. A. Hunt, Art and Colonialism. The Mosaics of the Church of the Nativity in Bethlem

(1169) and the Problem of the “Crusader” Art, in Dumbarton Oaks Papers 45, 1991, 69-86, qui69-72; J. Folda, Problems in the Iconography of the Art of the Crusaders in The Holy Land:1098-1291/1917-1997, in C. Hourihane (a cura di), Image and Belief. Studies in celebration ofthe eightieth anniversary of the Index of Christian art, Princeton 1999, 11-18. Pur ridimensio-nando l’impostazione francocentrica degli inizi del Novecento, fu determinante il contributo dellemaestranze romaniche francesi soprattutto nell’architettura e la scultura: P. Belli, D’Elia,L’Architettura negli stati crociati. Le chiese, in M. Rey-Delqué (a cura di), Le Crociate. L’Orientee l’Occidente da Urbano II a San Luigi, 1096-1270. Catalogo della Mostra (Roma 1997), Milano1997, 279-282; V. Pace, Scultura della Terrasanta e scultura europea, in Rey-Delqué (a cura di),Le Crociate … cit., 291-297.

6 GIUSEPPE MARELLA

realizzati tra XII e XIII secolo, il dotto prelato che lo ha concepito ha volutotraslare nella pietra il messaggio cardine della sua fede: Cristo, capace di vin-cere contro le forze del male, è l’unica via di salvezza. Sull’architrave sfilanopertanto gli episodî della sua vicenda terrena, scelti tra quelli che meglio rive-larono la sua natura divina: da sinistra l’Annunciazione, la Visitazione,l’Adorazione dei Magi, la Presentazione al Tempio. Sulla lunetta, il tema salvi-fico dell’Anàstasis, con Cristo al centro della composizione, che, risorto, impu-

IL PORTALE MAGGIORE DELLA CATTEDRALE DI BITONTO: IMMAGINI MEDIEVALI TRA... 7

4. - Bari, Archivio del Capitolo Metropolitano della cattedrale. ‘Exultet 1’: Anastasis.

gna la croce a doppia traversa; ai suoi lati i Progenitori tratti dall’Inferno, dialtezza decrescente, in proporzione gerarchica e conformata alla curvatura del-l’archivolto soprastante. Alla sua destra Davide, con la cetra, poi Giovanni ilPrecursore e Salomone, che come Davide è cinto da corona. Alla sua sinistraAdamo, condotto per mano da Cristo, e seguito da Eva, che, come nell’Anàstasisdella coeva architrave di Monopoli, si appoggia al compagno tenendo le maniaccostate ai fianchi. Chiude la sequenza il giovane Seth 10.

La figurazione di Bitonto è lontana da due tendenze mutuate in Puglia dalprimo Romanico francese: le visioni apocalittiche presenti nel coevo portale diSan Leonardo di Siponto – con cui pur presenta tangenze iconografiche – e lepulsioni tormentate di altri cicli cristologici scolpiti anteriormente. Conl’Anàstasis, un tema che in Puglia è rintracciabile già nell’Exultet 1 dell’Archiviodel Capitolo metropolitano della cattedrale di Bari (prima metà XI secolo), nel-l’architrave erratica di Monopoli e nella porta bronzea di Barisano a Trani (rispet-tivamente degli inizî e degli anni Ottanta del XII secolo), si incanala piuttostonell’alveo della cultura bizantina ancora viva e attiva in Puglia 11 (fig. 4). Ancheper questo, P. Amato ha individuato nel ciclo una diretta trasposizione dellaliturgia bizantina, in particolare dell’Acatisto, l’inno della liturgia greca che dal-l’antichità celebrava il tema della vittoria di Cristo dal mistero dell’Incarnazionea quello pasquale. Nello sviluppo narrativo, il preludio sarebbe costituito dalciclo dell’Incarnazione sull’architrave, in cui ogni episodio realizza le promes-se messianiche delle Scritture e anticipa il futuro ruolo del Liberatore; l’evi-denza conclusiva, la teofania escatologica con la conduzione alla luce dei giu-sti che giacevano nell’ombra, è infine coagulata proprio dalla Discesa nel Limbo,ovvero l’Anastasis, campita nella lunetta 12.

10 Amato, Iconografia … cit., 138.11 Per l’immagine miniata dell’Exultet 1 di Bari, che si apparenta alla scultura di Bitonto nel-

l’impostazione ed in particolari iconografici come la croce a doppia traversa, F. Magistrale, ExultetI, in Aa. Vv., Exultet. Rotoli liturgici dell’Italia Meridionale. Direzione scientifica di G. Cavallo,Roma 1994, ?pagina iniziale e finale del contributo di Magistrale? qui 133.

12 Amato, Iconografia … cit., 138-145. L’Acatisto, l’inno che lo studioso ha individuato comefonte letteraria del portale, era diffuso in Oriente nella pietà popolare quanto il rosario in Occidente.Nella koiné bizantina appariva miniato nei codici e nei rotoli liturgici al pari dell’Exultet: T.Velmans, Une illustration inédite de l’Acathiste et l’iconographie des hymnes liturgiques à Bysance,in Cahiers Archéologiques XXII, 1972, 135-36, n. 27. L’inno si compone di un proemio, di unciclo narrativo di dodici stanze in cui, ispirandosi ai Vangeli apocrifi, ripercorre il misterodell’Incarnazione, e di una celebrazione dei benefici derivanti dallo stesso e della Vergine corre-dentrice in altre dodici stanze. Con una scansione analoga a quella dell’architrave, si susseguonol’Annunciazione nella stanza I, la Visitazione nella V, l’Adorazione dei Magi nella IX, laPresentazione al Tempio (‘l’Incontro con il Vecchio Salomone’) nella XII; la Discesa nel Limbocompare, invece, nella XVIII stanza. Nella stanza IX l’Adorazione dei Magi: «Contemplarono iMagi / sulle braccia materne l’Artefice sommo dell’uomo. / Sapendo ch’Egli era il Signore / pursotto l’aspetto di servo, premurosi / gli porsero i doni, / dicendo alla madre beata: “Ave, o Madredell’Astro perenne. / Ave, aurora di mistico giorno […]”»: Inno «Akathisto», per la traduzione diE. Toniolo, Catara 1968, 18-19. Sull’importanza dell’Acatisto nell’iconografia bizantina, A. Grabar,

8 GIUSEPPE MARELLA

Il ciclo di Bitonto rientra nel gruppo pugliese ad iconografia cristologica, unventaglio distribuito cronologicamente e stilisticamente differenziato, ma in lineacol portale di Bitonto nei procedimenti narrativi e negli intendimenti didascali-co-pedagogici di fondo. Ne fanno parte anche l’architrave erratico conservato aMonopoli, le sculture ora nel portale del battistero di San Giovanni in Tumbaa Monte Sant’Angelo e i rilievi frammentarî nella chiesa di Santa Maria Maggiorea Barletta 13.

Il pezzo di Monopoli è forse il primo esempio di narrazione scolpita nellaPuglia medievale. Oggi in un locale attiguo alla sacrestia, risale alla fabbricafondata nel 1107 dal vescovo Romualdo, collocato forse in un portale lateraleo come pergula dell’iconostasi. In esso due formelle laterali, con Profeti oEvangelisti, a destra, e una donna ignuda avvinta da serpenti, a sinistra, serra-no tre scene con la Deposizione dalla Croce, le Pie Donne al Sepolcro e laDiscesa di Cristo al Limbo (Anastasis) 14. Il portale garganico, forse poco piùtardo, ospita invece nell’architrave la Cattura di Cristo e nella lunetta le sce-nette della Deposizione, del Trasporto al Sepolcro, le Pie Donne al Sepolcro ela Resurrezione 15. Nei rilievi di Barletta, già nel portale principale ed oggi mura-

Le vie della creazione nell’iconografia cristiana. Antichità e Medioevo, Milano 1999 (ediz. orig.Washington D. C. 1968), 214-215.

13 P. Belli D’Elia, La Puglia, Italia Romanica. 8, Milano 1987, 220, 398. Rispetto alla criticaprecedente – Wackernagel, Krautheimer Hess, Kingsley Porter, Toesca –, la studiosa ha fatto sca-lare oltre la metà del XII secolo tutti gli episodi in questione, ancorandoli alla cattedra di Eliache ella vuole datata tra il 1156 ed il 1170. Un ritorno alla loro datazione tradizionale, entro iprimi decenni dello stesso secolo, è stato proposto da Abbate, Storia … cit., 143, 174-177, cheha visto nella prima scultura romanica francese – aquitanica, tolosana e borgognona – trasmigra-ta in Puglia al seguito dei nuovi dominatori normanni e dei flussi umani verso la Terrasanta, lematrici tanto della cattedra barese – inquadrata entro il 1123 – quanto di quelle successive nellesculture di Monopoli, Monte Sant’Angelo e Barletta.

14 L’architrave, caratterizzato da un intaglio spigoloso e netto e da figure allucinate, è statoritenuto ora il prodotto di «un homme du Nord, peut-être un Norman, plus probablement unLombard» (É. Bertaux, L’art dans l’Italie Méridionale, Paris 1903, 465-466, 477-478) ora spa-gnolo o aquitanico (A. Kingsley Porter), ora modenese, della cerchia di Wiligelmo (T. KrautheimerHess), ora di un lapicida locale in grado di reinterpretare modelli settentrionali: Belli D’Elia, LaPuglia … cit., 220, anche per i richiami. Amato, Iconografia …, 106-122, non esclude, al con-trario, un artista pugliese di tradizione bizantina, che elabora su scala monumentale avorî ed altripiccoli oggetti orientali, più specificatamente siriaci. Lo stesso studioso ha riscontrato nell’icono-grafia l’influenza della liturgia bizantina pasquale, che ritiene ancora viva in loco al tempo.

15 Nelle scene dell’edificio garganico, le figure bloccate e senza sguardo promanano un sapo-re arcaico locale ed un timbro che, nelle pieghe cordonate e nei bordi taglienti delle vesti, hannorichiamato i portali monumentali aquitanici e borgognoni come a Moissac – per cui M. Wackernagelpropone una datazione alla metà del XII secolo –, la prima scultura tolosana – R. Krautheimerpropone una datazione alla fine dell’XI-inizî del XII per tutto il monumento – oppure è statointerpretato come il frutto di una corrente più genericamente francese, tradotto in esiti di rusticacorrività da un artista locale già apprendista nella Francia meridionale – così Belli D’Elia, LaPuglia … cit., 400-01, anche per la critica precedente, che data il monumento alla metà del XIIsecolo –. Di recente le sculture del portale e quelle dei capitelli interni sono state approfondite

IL PORTALE MAGGIORE DELLA CATTEDRALE DI BITONTO: IMMAGINI MEDIEVALI TRA... 9

ti all’interno dell’edificio, appaiono infine l’Ultima Cena e l’Entrata inGerusalemme 16.

Immagini e contesto: l’influenza dei pellegrinaggi

Le scelte iconografiche di Bitonto, però, possono emergere nella piena con-sistenza solo se inserite in un contesto globale, in un fenomeno di ampia por-tata in grado di determinare non solo gli apporti stilistici cui si è accennato,ma di influenzare pervasivamente gli orizzonti mentali dei fedeli che più nefurono immersi: il pellegrinaggio in Terrasanta. Recentemente, una studiosa atten-ta come la Calò Mariani ha richiamato memorie gerosolimitane per le rappre-sentazioni dell’Anastasis e dei Magi del portale e per le ghiere a goudrons dellefinestre in facciata 17. Occorre comunque chiarire meglio la consistenza di talicollegamenti.

Bitonto – è noto – sorgeva lungo l’antica via Traiana, nel tratto che da Troia(Aecae), giungeva sino a Bari attraverso i centri di Canosa e, quindi, Ruvo. Lacittà già dall’antichità costituiva una tappa obbligatoria per chi scendeva da Nord,diretto ad uno dei tanti porti pugliesi, ovvero risaliva la costa adriatica puglie-se, approdato in uno di quegli scali di ritorno dall’Oriente 18. Nelle sculture del

da F. Aceto, Dalla leggenda al testo figurativo: l’iconografia dell’arcangelo Michele a MonteSant’Angelo e l’enigma di San Giovanni in Tumba, in A.C. Quintavalle (a cura di), Medioevo:immagine e racconto. Atti del Convegno internazionale di studi (Parma, 27-30 settembre 2000),Milano 2003, 170-184, qui 173, 182, n. 6, che ha insistito sugli intenti moraleggianti degli idea-tori e ha fissato tutto il corredo plastico del battistero garganico al secondo-terzo decennio delXII secolo. Sulle sculture garganiche, anche S. Mola, Il battistero di San Giovanni in Tumba, inP. Belli D’Elia (a cura di), L’Angelo, la Montagna, il Pellegrino. Il santuario di S. Michele arcan-gelo dalle origini ai nostri giorni, Foggia 1999, 94-97.

16 Nella chiesa maggiore di Santa Maria a Barletta, nel Medioevo una collegiata retta da unarciprete, nella seconda metà del XII secolo varie maestranze realizzarono la sontuosa veste orna-mentale ancora in gran parte visibile. Per le due lastre, datate agli ultimi decenni, sono state evi-denziate ancora una volta suggestioni francesi, ora aquitaniche e borgognone – Belli D’Elia, LaPuglia … cit., 438 –, ora tolosane – M. S. Calò Mariani, La Puglia e l’Europa nel XII secolo,in A. C. Quintavalle (a cura di), Medioevo: arte lombarda. Atti del Convegno internazionale diStudi (Parma, 26-29 settembre 2001), Milano 2003, ?pagina iniziale e finale del contributo della? qui 587, nn. 85-86 –.

17 Calò Mariani, La Puglia … cit., 576.18 Da Bitonto passò, nel 333-334, al rientro dalla Terrasanta, l’anonimo pellegrino di Bordeaux

che, sbarcato ad Otranto, risalì l’arteria annotando le distanze tra i centri (Itinerarium Burdigalense(sive Hierosolymitanum), 609-610): «[…] civitas Brindisi (scil. Brindisi) XI m. p. / mansioSpilenaees (scil. Torre Santa Sabina?) XIIII m. p. / mutatio Ad Decimum (scil. Torre San Leonardo?)XI m. p. / civitas Leonatiae (scil. Egnazia) X m. p. / mutatio Turres Aurilianas (scil. Torre SanVito?) XV m. p. / mutatio Turres Iuliana (scil. Masseria Vito Luigi?) IX m. p. / civitas Beroes(scil. Bari) XI m. p. / mutatio Butontones (scil. Bitonto) XI m. p. civitas Rubos (scil. Ruvo) XIm. p. / mutatio Ad Quintum Decimum (?) XV m. p. / civitas Canusio (scil. Canosa) XV m. p. /mutatio undecimum (scil. Masseria San Marco?) XI m. p. / civitas Serdonis (scil. Ordona) XV

10 GIUSEPPE MARELLA

portale maggiore, i pellegrini medievali potevano cogliere diverse citazioni diret-te o più sfumate allusioni alla loro esperienza di viaggio.

Nella storiografia più recente prevale cautela, se non scetticismo, sulla nozio-ne di arte ‘del’ pellegrinaggio, impostata da É. Mâle nel 1922 attorno al notomodello architettonico diffuso tra le chiese lungo il Camino de Santiago, concoro a deambulatorio e cappelle radiali 19. È stata acclarata, al contrario, un’ar-te ‘al servizio del’ pellegrinaggio, nella quale le immagini distribuite lungo ipercorsi battuti dai viatores medievali riflettono una mitologia comune e un sen-tire condiviso, che travalicavano i confini delle entità politiche. Alla base, laprogrammazione oculata della Chiesa della Riforma, che, tra la fine dell’XI egli inizî del XIII secolo, si serviva di tali immagini per promuovere l’idea e lapratica stessa dei viaggi penitenziali, nei quali si vedeva uno strumento essen-ziale di consenso 20. Nella gestione dei pellegrinaggi e dell’‘affaire Terrasanta’,la Chiesa parificò le immagini alla parola come strumento di predicazione e per-suasione 21 e, in linea con la tradizione gregoriana, caricò la scultura monu-mentale delle antiche funzioni di aedificatio, ovvero didattica della Bibbia epedagogia dei relativi modelli sacri, nonché di historia, ossia la capacità di unrichiamo mnemonico immediato dell’evento sacro. Neppure i teologi più rigo-rosi, vedi Bernardo di Chiaravalle o Pietro il Venerabile, che pur ne criticaro-no gli eccessi, dubitarono dell’efficacia delle immagini per indottrinare gli anal-fabeti. La Riforma propose un linguaggio ed una semantica che i fedeli rece-pirono prontamente in virtù di un patrimonio cognitivo stratificato e condiviso,in grado di decodificare correttamente le immagini e la trama di significati eallusioni. Le loro capacità ermeneutiche, infatti, erano state potenziate nei seco-

m. p. / civitas Aecas (scil. Troia) XVIII m. p.». Ancora nel Medioevo si trova menzione dellacittà nel Liber de variis historiis di Guidone, una vasta compilazione enciclopedica datata all’i-nizio del XII secolo: «[…] item duodecimo miliario ab urbe Sibaris, quae nunc Baris dicitur perconstratam antiquam urbs Butuntum est. / Rubus / Sudas / Canusium in hac olimi […]», su cuiM. Pinder, G. Parthey, Ravennatis anonymi cosmografica et Guidonis geographica, Berolini 1860,rist. Aalen 1962, qui 485. Sulla viabilità perilitoranea nella Puglia centrale, tra età romana eMedioevo, P. Dalena, Strade e percorsi nel Mezzogiorno d’Italia (secc. VI-XIII), Cosenza 1995,15-20; R. Stopani, La Via Francigena del Sud: l’Appia Traiana nel Medioevo, Firenze 1992, 26-27; C. S. Fioriello, Le vie di comunicazione in Peucezia: il comparto Ruvo-Bitonto, in Annalidella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari XL, 2002, 75-135; Bitontoe il suo territorio, in A. Riccardi (a cura di), Gli antichi Peucezi a Bitonto. Documenti ed imma-gini dalla necropoli di via Traiana. Catalogo del Museo Archeologico della Fondazione De Palo-Ungaro. I, Bari 2003, 13-43.

19 É. Mâle, L’art religieux du XIIe siècle en France, Paris 1922, 297-300.20 A. C. Quintavalle, Pellegrinaggio, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, a cura di A. M.

Romanini, IX, Roma 1998, ?pagina iniziale e finale del contributo di Quintavalle? qui 288.21 A. C. Quintavalle, L’arte sulle vie del pellegrinaggio, in M. D’Onofrio (a cura di), Romei

e Giubilei. Catalogo della mostra (Roma 1999), Milano 1999, 177-186; Immagine e racconto.Parole, figure e ideologie da Gregorio Magno a Bernardo di Chiaravalle, in Idem (a cura di),Medioevo: immagine… cit., 17-22.

IL PORTALE MAGGIORE DELLA CATTEDRALE DI BITONTO: IMMAGINI MEDIEVALI TRA... 11

li dalla predicazione ecclesiastica e dal forte simbolismo delle celebrazioni litur-giche, e anche da una propensione spontanea ad un ‘allegorismo universale’,che, seguendo schemi comuni all’esegesi biblica, connotava tutto l’esperibile nonsolo corporaliter, ossia in senso letterale, ma soprattutto spiritualiter, ovvero insenso mistico, tripartito in allegorico, tropologico o morale ed anagogico 22.

Per la loro peculiare spiritualità, in cui ansia ascetica e attese escatologichesi miscelavano a note di fattiva fisicità, i pellegrini coglievano soprattutto i sensimorale ed anagogico delle immagini che incontravano lungo la via. Il primo,ovviamente, si risolveva negli exempla da imitare, mentre il rimando anagogi-co, la salvezza alla fine dei tempi, era sollecitato dalla motivazione di fondodel loro viaggio, la purificazione spirituale da ottenersi attraverso le pene delcammino. La teologia medievale, approfondendo spunti esegetici già presenti inGirolamo, connotava il percorso pedestre di un senso mistico: Rabano Mauro,ad esempio, spiega come il termine ‘via’ non avesse solo il senso letterale dispazio fisico «in cui può transitare un carro», come enunciato nelle precedenticompilazioni enciclopediche, ma «enim ipsum Dominum Christum significat, quiait in Evangelio: Ego sum via, veritas et vita» 23. In un orizzonte spirituale incui Cristo era la via, il tragitto dei pellegrini era soprattutto un percorso peni-tenziale che figurava il trasporto della croce di Cristo, dunque sacralizzato dal-l’imitatio di Cristo stesso. Non a caso, nelle fonti crociate, tale intendimentosarà sviluppato sino a divenire la base legittimante dell’intervento armato 24. Manella simbolica sacra medievale, Cristo, oltre che ‘via’ è anche ‘porta’ 25. Perquesto motivo a Bitonto, come nei monasteri di San Leonardo a Siponto e diSanta Maria di Cerrate o, ancora, a Barletta e a Monopoli – tutti centri di tran-sito o di sosta – Egli attende i pellegrini nei plessi scolpiti dei portali. In tutti

22 Il valore simbolico della messa, in cui ogni atto è riconducibile ad un episodio delle Scritture,anche in apparenza scollegato, fu affermato soprattutto nei commentarî dei grandi liturgisti delXII secolo, come Onorio d’Autun, Sicario di Cremona, e del secolo successivo, come GuglielmoDurando: É. Mâle, L’art religieux du XIIIe siècle en France, Paris 1923, 16-21. Sulla propensio-ne allegorica generale, U. Eco, Sviluppo dell’estetica medievale, in Idem, Momenti e problemi distoria dell’estetica. Parte Prima. Dall’antichità classica al barocco, Milano 1968, 158-70.

23 Rabano Mauro, De Universo, XIV, in Patrologiae cursus completus seu Bibliotheca univer-salis... Series Latina, a cura di J. P. Migne, Paris 1841-1864 (PL), 111, col. 412.

24 Nelle fonti crociate prevale sempre la simultaneità tra percorso geografico ed ascetico. Solotalvolta, nei Gesta francorum et aliorum Hierosolimitanorum, appare una sottile distinzione seman-tica tra ‘via’, designante il percorso più propriamente terrestre, ed ‘iter’, più legato all’aspettosacrale dell’atto: A. Dupront, Il sacro, Torino 1993, 270.

25 L’idea del Cristo come porta, presente nella Scrittura, è alla base dello sviluppo dei porta-li figurati nell’arte prima romanica e, poi, gotica. Le immagini teofaniche e cristologiche dei por-tali – scrive Duby – realizzano al meglio la missione pastorale del clero, con un impatto emoti-vo immediato, e rispondono ad un’ansia di contatto sensoriale col sacro che si manifestava conle invocazioni di mistici quali il cistercense Guglielmo di Saint-Thierry: «Tu che hai detto: “Iosono la porta, e chi entra per questa dimora sarà salvo [Giov. X, 9]”, mostraci chiaramente diquale dimora sei la porta e quando e chi sono coloro cui l’apri […]. La casa di cui sei la portaè il cielo, ove abita tuo Padre»: G. Duby, L’arte e la società medievale, Bari 1986, 364.

12 GIUSEPPE MARELLA

IL PORTALE MAGGIORE DELLA CATTEDRALE DI BITONTO: IMMAGINI MEDIEVALI TRA... 13

5. - Bitonto, cattedrale. Portale occidentale maggiore: ‘Adorazione dei Magi’.

6. - Siponto, chiesa di s. Leonardo. Capitello del portale: ‘Adorazione dei Magi’.

gli episodî la preferenza rivolta ai cicli cristologici piuttosto che alle apparizio-ni teofaniche, dominanti ad esempio nel primo romanico francese 26, sottolineauna religiosità più sensibile verso le vicende umane di Cristo e il profondo lega-me con i Luoghi Santi palestinesi che la ispiravano (figg. 5-6-7).

Negli orizzonti mentali dei pellegrini, oltre al Cristo, confluivano altri model-li sacri, anche questi continuamente evocati lungo il cammino. Come si è sot-tolineato in altre occasioni, i pellegrini vivevano l’esperienza della marcia e quel-la ad Limina nei Luoghi Santi come un insieme di percezioni extrasensoriali,in grado di evocare loro il passato sacro e di farlo rivivere da protagonisti.L’attualizzazione era possibile attraverso una serie continua di riti individuali eliturgie collettive, in cui il fedele ripeteva in modo mimetico le azioni e i gestipiù significativi di alcuni personaggi delle Scritture 27. Trovare i propri archeti-

26 Y. Christie, Portale Istoriato, in Enciclopedia dell’Arte Medievale … cit., IX, 678 sgg..27 Nel corso dei secoli, i comportamenti dei pellegrini in Terrasanta si cristallizzarono in risvol-

ti sempre più esteriorizzanti. I diari di viaggio tardoantichi, come quello di Egeria, già riportanoalcune pratiche poi divenute tradizionali, dal battesimo nel Giordano alle letture evangeliche epreghiere «appropriati al giorno e al luogo», e riti collettivi di grande coinvolgimento come la

14 GIUSEPPE MARELLA

7. - Cerrate, chiesa di s. Maria. Archivolto del portale: ‘Adorazione dei Magi’.

pi rappresentati lungo il cammino, pertanto, induceva i pellegrini a meditarli ea farne precisi modelli comportamentali, e, nei casi in cui l’immedesimazioneera più spontanea – come accadeva con i Magi –, a corroborare l’esperienzadella marcia alla luce del loro esempio.

I Magi di Bitonto

I Magi – narra Matteo – giunsero dall’Oriente, per testimoniare e adorare ilVerbo Incarnato (Mt. 2, 1-12). La riflessione esegetica e la cultura popolare liconsiderarono da subito i primi pellegrini cristiani della storia e, spontaneamente,patroni e protettori di tutti i fedeli in marcia. Ad essi si richiamarono i predi-catori, per spronare i fedeli a recarsi in Terrasanta, sopportando le fatiche delviaggio con la stessa saldezza con cui i tre saggi intrapresero la loro lunga eperigliosa marcia verso Betlemme 28. Dopo il Mille, la popolarità dei Magi creb-be grazie all’incremento dei pellegrinaggi in Oriente e si riflesse nel teatro sacro,nell’omiletica e nella letteratura coevi, che semplificarono ai fedeli tutte le rifles-sioni colte elaborate dalla dottrina nei secoli precedenti. Negli Officia Stellae, idrammi liturgici natalizi di grande impatto emotivo, che dall’XI secolo si affian-carono a quelli pasquali, erano spesso rappresentati come palmieri, i pellegriniin Terrasanta, il cui simbolo era la palma di Gerico 29. Tra i sermoni sull’Epifaniadel XII secolo, ideologicamente affini ai testi drammatici, il celebre Sermo in

liturgia della Settimana Santa. Dall’Alto Medioevo e più marcatamente dalla conquista crociatadi Gerusalemme, divennero abituali riti espiatorî di tipo emulatorio, come l’autoflagellazione allacolonna di Cristo, il lavaggio dei piedi ai poveri, il distendersi nel giaciglio ai Getzemani, tirarepietre alla tomba di Golia, seguire il percorso e le pause di preghiera dei Magi. Per il periodocrociato, A. Graböis, Le pèlerin occidental en Terre sainte au Moyen Âge, Paris-Bruxelles 1988,109-116; G. Marella, Pellegrinaggio in Terrasanta nelle sculture pugliesi medievali, in H. Houben,B. Vetere (a cura di), Pellegrinaggio e Kulturtransfer nel Medioevo europeeo. Atti del 1° Seminariodi Studio dei Dottorati di ricerca di ambito medievistico delle Università di Lecce e di Erlangen(Lecce, 2-3 maggio 2003), Galatina 2006, ?pagina iniziale e finale del contributo? qui 29-30.

28 Per l’età più antica segnaliamo l’insistito interesse di Giovanni Crisostomo. Il grande teo-logo orientale del IV secolo paragonò il cammino dei Magi verso il Bambino a quello dei fede-li cristiani verso l’eucarestia, raccomandando a questi ultimi di sostituire l’oro con temperanza evirtù, l’incenso con le preghiere – incensi spirituali – e la mirra con umiltà e misericordia (GiovanniCrisostomo, De beato Philogonio 4, in J. P. Migne (a cura di), Patrologiae cursus completus seuBibliotheca universalis Series Graeca, voll. 1-166, Paris 1857-1866, (PG), 48, col. 753) e spronòcon veemenza i suoi fedeli ad emulare i Magi stavolta compiendo il viaggio reale in Terrasanta,temprando lo spirito nelle avversità del percorso e fortificando la fede lontano dagli agi e dallemollezze della vita urbana (Giovanni Crisostomo, In Mattaeum homilia VII, V, in PG 57, col.78): F. Scorza Barcellona, «Oro e incenso e mirra» (MT 2,11), II: Le interpretazioni morali, inAnnali di Storia dell’Esegesi 3, 1986, 227-245. Simili argomentazioni in un’omelia natalizia diSofronio, vescovo di Gerusalemme tra il 634 ed il 638: Sofronio di Gerusalemme, Oratio I, inPG 87/3, col. 3025.

29 Cardini, I Re … cit., 59-60.

IL PORTALE MAGGIORE DELLA CATTEDRALE DI BITONTO: IMMAGINI MEDIEVALI TRA... 15

Epiphania del vescovo di Parigi Maurice de Sully (1160-1164) si riallacciavaalla tradizione tardoantica ribadendo il significato mistico dei doni e il valoreesemplare della fede dei Magi per tutti i credenti, che erano ancora una voltainvitati ad emularli 30. In Terrasanta, narrano i diarî di viaggio, i palmieri emu-lavano le gesta dei loro archetipi in tutti i luoghi in cui si erano avverate 31. LeChansons de Geste crociate non mancavano di chiedere a Dio la stessa prote-zione già concessa ai re orientali 32.

Dopo la translatio delle loro spoglie dalla basilica di Sant’Eustorgio a Milanoalla cattedrale di Colonia, ordinata nel 1164 dall’imperatore Federico Barbarossa,si attivarono nuove connessioni con la sfera dei pellegrinaggi a livello di devo-zione popolare. Nella città renana i fedeli acquistavano delle placchette metalli-che con l’immagine dei tre personaggi e iscrizioni invocatorie, che poi indossa-vano come signa super vestes con funzione amuletica 33. Un valore apotropaicoavevano anche i cosiddetti brevetti, dei piccoli foglietti venuti a contatto con leloro spoglie e su cui veniva scritta una preghiera per loro 34. Preghiere erano rivol-te loro dai pellegrini prima della partenza e durante il viaggio, e non mancava-no di circolare numerose leggende di miracoli a beneficio dei viandanti 35.

Nell’Altomedioevo, i Magi erano stati raffigurati spesso sulle eulogie, leampolle con cui i pellegrini recavano dall’Oriente i liquidi sacri. Appaiono, ad

30 Maurice de Sully, Sermo in Epiphania, in Sermons, éd. par C. A. Robson, From a Senscathedral charter Ms., Oxford 1952, 89-90: il brano anche in M. Élissagarray, La légende desRois Mages, Paris 1965, 39-40. L’importante prelato proveniva da Sully-sur-Loire ed è probabileche nell’importante monastero di Saint-Benoit, non lontano, possa aver assistito alla rappresenta-zione dell’Officium Stellae che è tramandato da un manoscritto del secolo successivo, edito in K.Young, The Drama of the medieval Church, Oxford 1933, II, 84-89.

31 Era usanza tipica la sosta in preghiera lungo la strada per Betlemme nel punto in cui riap-parve loro l’astro, poi, giunti alla meta, presso il pozzo in cui la stella cadde, ed infine, final-mente, nella grotta della Natività: D. Baldi, Enchiridion Locorum Sanctorum. Documenta S.Evangelii Loca Recipientia, Gerusalemme 1982, 102, 103, 106, 109, 129, 135, 138, 139, 145-146.

32 Canzoni di Crociata, a cura di S. Guida, Parma 1992, 202, 226.33 Gli esemplari più antichi risalgono alla fine del XII secolo, sono generalmente in bronzo o

piombo – ma ve ne sono anche in argento e stagno – e di forma quadrangolare, con quattro pic-cole anse laterali atte ad essere cucite sui vestiti. Sono campiti dell’Adorazione, col Bambino inbraccio a Maria, o dal Viaggio dei Magi, talvolta a cavallo. Nel Rinascimento si passerà allemedaglie rotonde ed ovali, più accurate per forma, esecuzione ed iconografia, la cui produzionecontinuerà sino al XIX secolo inoltrato: G. C. Bascapé, Medaglie, placchette, sigilli con le figu-re dei Magi. Proposta per una ricerca, in Arte Lombarda 41, 1974, ?pagina iniziale e finale delcontributo? qui 26. Per una panoramica sui tali oggettini, A. Ridolfo, “Signa super vestes”, inD’Onofrio (a cura di), Romei … cit., 151-156.

34 «Sancti tres Reges / Caspar, Melchior, Balthasar / Orate pro nobis nunc et in hora / Mortisnostrae». L’invocazione era atta a salvaguardare i viaggiatori contro i pericoli, maleficî e tutti imalori che potevano giungere, in particolare contro mal di testa ed epilessia: Elissagarray, Lalégende … cit., 55-56.

35 M. Félix, I Re Magi, Milano 2000, 189-190.

16 GIUSEPPE MARELLA

esempio, tra gli esemplari gerosolimitani donati alla regina Teodolinda all’iniziodel VII secolo e ora conservati a Bobbio e a Monza. Dopo il Mille, ed in par-ticolare nei due secoli crociati, trovarono invece posto nell’arte monumentalelungo i tragitti di pellegrinaggio, sovente caratterizzati con gli attributi dei pel-legrini medievali 36. In Italia si rinvengono in maniera più insistente lungo la‘via Francigena’, il percorso che, tra diverse varianti, attraversava l’Italia e col-legava i passi alpini con Roma e con i porti pugliesi, e lungo la via Emilia 37.Prima di giungere a Roma, un pellegrino medievale incontrava i Magi nel fron-tone della Pieve di Corsignano, presso Pienza (XII secolo), nel pulpito per ilduomo di Pisa, oggi a Cagliari (Guglielmo: 1152-62), nella porta bronzea di sanRanieri nel duomo della stessa città (Bonanno: fine XII secolo), nell’architravedella chiesa di Sant’Andrea a Pistoia (Gruamonte: 1166), nel pulpito di sanCristoforo a Barga (Taglia dei Guidi: anni Trenta-Quaranta del Duecento) e disan Bartolomeo in Pantano, presso Pistoia (Guido Bigarelli: 1250 circa), tutteimmagini in cui appaiono a cavallo e rimandano più strettamente alla dimen-sione del viaggio; ancora, nell’architrave della canonica di Talciona presso Siena(prima metà del XII secolo), dove sono raffigurati a piedi e già al cospetto diCristo, nel contesto dell’Adorazione.

Scendendo da Roma, i Magi erano visti a Benevento nella Janua Maior, laporta bronzea già nella facciata della cattedrale e, soprattutto, in Puglia, tra le imma-gini monumentali del XII secolo. A parte l’Adorazione scolpita lungo la stradaverso Monte Sant’Angelo, nel portale Nord della canonica di San Leonardo aSiponto, è soprattutto lungo la via Traiana – ‘via Francigena’, nei documenti delperiodo 38 –, che le loro raffigurazioni marcavano i momenti di pausa e di pre-ghiera dei pellegrini. Essi si riconoscono tra le sculture di Bitonto e in quelle all’in-gresso dell’abbazia di Santa Maria di Cerrate, nelle pitture rupestri delle cripte di

36 Si servono di un bastone simile al bordone dei viaggiatori medievali in un osso di balenaa rilievo oggi al ‘Victoria and Albert Museum’ di Londra (databile alla metà del XII secolo), inuna vetrata di Chartres (1150-1155) e nel timpano della chiesa di Santa Maria de Uncastillo, neipressi di Saragozza (1155-1170), episodî posti da Émile Mâle sotto una diretta influenza del dram-ma liturgico: É. Mâle, Les rois mages et le drame liturgique, in Gazette de Beaux Arts II, 1910,260 sgg.

37 L. Badalassi, Peregrini, Pauperes e Infirmi. Appunti per una ricognizione iconografica sultema del Viator, in A. Cenci (a cura di), L’Ospitalità in Altopascio. Storia e funzioni di un gran-de centro ospitaliero. Il cibo, la medicina e il controllo della strada. Catalogo della mostra(Altopascio, Sale dei Granai, 21 settembre 1996-6 gennaio 1997), Lucca 1997, 104-116; G. DalliRegoli, L. Badalassi, Il viaggio e i viandanti nell’iconografia medioevale, in A. C. Quintavalle(a cura di), Le vie del Medioevo. Atti del Convegno internazionale di studi (Parma, 29 settem-bre-1 ottobre 1998), Milano 2001, 156-166. Sull’utilizzo della via Francigena – o di ‘MonteBardone’ – nelle fonti di pellegrinaggio, R. Stopani, Le vie di pellegrinaggio nel Medioevo: gliitinerari per Roma, Gerusalemme, Compostella, Firenze 1991, 16 seg.

38 La via Traiana viene indicata come Via Francigena o Francesca dai primi decenni dell’XIsecolo, nel tratto da Benevento a Canosa: P. Dalena, Ambiti territoriali, sistemi viari e strutturedi potere nel Mezzogiorno medievale, Bari 2000, 19.

IL PORTALE MAGGIORE DELLA CATTEDRALE DI BITONTO: IMMAGINI MEDIEVALI TRA... 17

Santa Cecilia, presso Monopoli, e di San Biagio, presso San Vito dei Normanni,nonché negli affreschi della chiesa sub divo di San Pietro a Otranto. Più tardi, nelXIV secolo, sopravvivono ancora a Terlizzi nell’architrave firmata da Anseramo daTrani, un tempo nella cattedrale, e negli stipiti della cattedrale di Bitetto (fig. 8).In quest’ultimi episodî, i Magi, a cavallo come negli affreschi, paiono l’esito nostal-gico dell’antico slancio verso i Luoghi Santi, ormai frustrato dopo la caduta diAcri e di ogni resistenza cristiana in Terrasanta nel 1291.

Nell’architrave di Bitonto numerose abrasioni non permettono la lettura ottima-le. Ognuno dei Magi è seguito da tituli verticali, incisi forse successivamente: dasinistra si legge «REX GASPAR, REX BALTATAR, REX MELCION», nomi mutua-ti dall’esegesi e comuni nella tradizione 39. Melchiorre si presenta barbuto e sensi-bilmente più maturo rispetto a Gaspare, imberbe. Baldassarre, purtroppo acefalo,

39 Il laconico testo di Matteo tace completamente sul nome e sul numero dei Magi. Tra levarie formule adottate nelle leggende orientali dei primi secoli, nel Vangelo armeno dell’Infanzia– di datazione controversa, forse del V secolo – si parla per la prima volta di Melkon, re deiPersiani, Gaspar, re degli Indiani e Balthasar, re degli Arabi: M. Provera, Vangelo dell’Infanziaarmeno, in aa. Vv., Il Vangelo arabo dell’Infanzia secondo il ms. Laurenziano Orientale (m. 387),Gerusalemme 1973, 149-213. In Europa, i cosiddetti Excerpta latina barbari di un manoscrittooggi alla Biblioteca Nazionale di Parigi, della fine del VII secolo (ms. latino 4884), introduconoper la prima volta in Europa le forme Bithisarea, Melchior e Gathaspa. Nella prima metà del IXsecolo, descrivendo le pitture della chiesa ravennate di san Martino, Agnello riporta i nomi chedivennero tradizionali in tutto l’Occidente, collegandoli ai rispettivi doni e alle loro vesti dalleforti valenze simboliche: «Gaspar aurum in vestimento hyacinthino et in ipso vestimento coniu-gium significatur; Balthassar thus obtulit in vestimento flavo et in ipso vestimento virginitatemsignificat; Melchior myrram obtulit in vestimento vario et in ipso vestimento poenitentiam signi-ficat […] quare tres tantum ab oriente venerunt? Ut significarent totius Trinitatis perfectam ple-

18 GIUSEPPE MARELLA

8. - Terlizzi, chiesa del Rosario. Architrave del portale di Anseramo da Trani: particolare.

impugna ancora un cofanetto quadrato, probabile contenitore della mirra, mentreassieme alle mani di Gaspare e di Melchiorre, monche, sono ormai andati perdu-ti i contenitori e i relativi doni che essi recavano. Non è improbabile che la fonteiconografica diretta siano state le Excerptiones patrum, un testo del XII secolo –o poco più antico –, ampiamente utilizzato nel teatro sacro e nell’arte figurativa,perché erroneamente attribuito a Beda. In esso si vede Melchior, vecchio e canu-to, dalla barba e capelli lunghi, offrire l’oro; Balthasar, fusco – moro – e, anco-ra barbuto, offrire la mirra; e Caspar, giovane imberbe, porgere incenso 40. I per-sonaggi sono coronati come li voleva l’antica tradizione inaugurata da Tertullianoe l’ideologia politica medievale che se ne serviva 41. Nell’Adorazione dei Magi diBitonto i re non indossano più berretti frigi e pantaloni persiani – gli anaxyrides– topici delle epoche precedenti, bensì tuniche paludate, e giungono al cospettodella Vergine e del Bambino con andamento processionale. Un movimento pro-gressivo è ottenuto con i primi due quasi proni e il terzo ancora stante. La dispo-sizione figurativa è comune all’analoga scena scolpita, verso la fine del XII seco-

nitudinem»: Agnello di Ravenna, Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis. II, 2, ed. A. Testi Rasponi,in Rerum Italicarum Scriptores. II, Bologna 1924, 114. Un testo dello pseudo-Beda, inserito nellecollectanea, forse del XII secolo, utilizza invece Melchior, che collega all’oro, Caspar, che asso-cia all’incenso e Balthasar che abbina alla mirra: Excerptiones patrum collectanea, flores ex diver-sis, quaestiones et parabolae, in PL 94, col. 541.

40 Excerptiones patrum collectanea … cit., col. 541: «Excerptiones patrum collectanea, floresex diversis, quaestiones et parabolae, in PL 94, col. 541: «Multos inimicos habemus, qui cursumnostrum impedire festinant. Armate vos semper signaculo crucis Christi, quia hoc est quod timentac fugiunt daemones, signo territi Salvatoris Domini nostri Jesu Christi. Magi sunt, qui muneraDomino dederunt: primus fuisse dicitur Melchior, senex et canus, barba prolixa et capillis, tuni-ca hyacinthina, sagoque mileno, et calceamentis hyacinthino et albo mixto opere, pro mitrariovariae compositionis indutus vestito: aurum obtulit regi Domino. Secundus, nomine Caspar, juve-nis imberbis, rubicundus, mylenica tunica, sago rubeo, calceamentis sandali hyacinthinis vestitus:thure quasi Deo oblatione digna, Deum honorabat. Tertius, fuscus, integre barbatus, Balthasarnomine, habens tunicam rubeam, albo vario, calceamentis milenicis amictus: per myrrham Filiumhominis moriturum professus est. Omnia autem vestimenta eorum Syriaca sunt».

41 Tertulliano, Adversus Marcionem, III, in PL 2, col. 339: «De illo autem tunc auri munereetiam dauid: et dabitur illi ex auro arabiae, et rursus: reges arabum et saba dona adferent illi.Nam et magos reges habuit fere oriens et damascus arabiae retro deputabatur». Dopo l’accennodi Tertulliano, la regalità dei Magi, su cui tace Matteo, appare in testi orientali più tardi, comeil Vangelo armeno dell’Infanzia, nel passo succitato. Fu a partire dall’XI secolo che apparverocome re, anche nell’arte: si veda l’avorio del South Kensington Museum di Londra, il SacramentarioLatino di Raichenau, oggi nella Biblioteca Nazionale di Parigi (f. 34v), ovvero l’affresco dellachiesa di Vic. In Italia appaiono in un medaglione a sbalzo dorato nel Museo Provinciale diCatanzaro e nelle pitture della chiesa di santa Maria ad Arezzo. Nell’Altomedioevo – secondoCardini, I Re … cit., 54 –, l’iconografia regale fu sostenuta forse dall’enfasi posta sulla regalitàcome cardine della società tra VIII e X secolo, e appare quasi un trattato di teologia politica.Tuttavia Grabar, Le vie della creazione … cit., 130, già nel VI secolo nel San Vitale di Ravennal’Adorazione ricamata sulla veste di Teodora denota l’intenzione simbolica di collegare i Magiall’imperatrice, anch’ella rappresentata nell’atto di recare un’offerta a Cristo. Un preannuncio diquanto si avrà compiutamente – come accennato – col rilancio del loro culto voluto dal Barbarossa.

IL PORTALE MAGGIORE DELLA CATTEDRALE DI BITONTO: IMMAGINI MEDIEVALI TRA... 19

lo, a San Leonardo a Siponto, sul capitello di destra del portale Nord della chie-sa 42. Comuni a Siponto sono anche la Vergine, dall’impassibile frontalità, e ilBambino, che appare agli offerenti in età ormai avanzata, vestito di una tunichet-ta anziché delle fasce neonatali, mentre impugna un cartiglio arrotolato con la sini-stra, ad indicare ai Magi il compimento della profezia di Balaam da loro atteso 43.Il tipo iconico è di antica origine siriaca, in cui la ieraticità della Madre promanatutto il senso tragico del sacrificio ineluttabile del Figlio 44. La differenziazione ana-grafica – e forse etnica – dei tre sapienti appare, invece, nell’Adorazione scolpitanell’archivolto dell’abbazia di Cerrate, anch’essa alla fine del XII secolo. Nel por-tale salentino la scena e tutto il ciclo della Natività, di cui essa è parte, si apro-no ad una plasticità e ad un gusto aneddotico ormai decisamente gotici e ad untono di affettuosa intimità lontano dagli schematismi di Bitonto e di Siponto 45.

42 M. Pasquale, Note di iconologia romanica: il portale di San Leonardo a Siponto, in C.Serricchio (a cura di), Siponto e Manfredonia nella Daunia. Atti del V Convegno (Manfredonia,9-10 aprile 1999), Manfredonia 2000, 122-141; G. Marella, Balaam e i Magi: l’iconografia delportale settentrionale di San Leonardo a Siponto, in H. Houben (a cura di), San Leonardo diSiponto. Cella Monastica, canonica, domus theutonicorum. Atti del Convegno internazionale diStudio (San Leonardo di Siponto, 18-19 marzo 2005), Galatina 2006, 261-265.

43 «Un astro sorgerà da Giacobbe, e uno scettro si eleverà da Israele […]»: Nm 24:17. Varî esegeti, daOrigene a Girolamo ad Ambrogio, videro nei Magi una casta sacerdotale che attese per secoli la nascita delRedentore, tramandandosi nel tempo il segreto: G. D. Godrini, Magi, in Biblioteca Sanctorum. VIII, Roma1967, col. 505.

44 Mâle, L’art religieux … cit., 64-68; G. Vezin, L’Adoration et le cycle des Mages dans l’artchrétienne primitif. Etude des influence orientales et greques sur l’art chrétienne, Paris 1950, chedistinguono per l’Adorazione dei Magi rispettivamente due e tre varianti compositive, già adottatenell’arte paleocristiana. Una prima formula, di origine ellenistica, secondo entrambi gli studiosi, pre-vede Maria assisa e di profilo, col Bambino in braccio – secondo la lezione del Vangelo apocrifodello Pseudo-Matteo o da più antichi racconti orali – e in atteggiamento sereno e colloquiale con gliavventori. Tale soluzione figurativa, nota all’arte romana, secondo Mâle, L’art religieux … cit., 64-65, si sarebbe riversata nella scultura romanica del XII secolo, attraverso la mediazione dell’arte caro-lingia. Una seconda formula, denominata dal Mâle ‘siriaca’, mentre dal Vezin ‘siro-ellenistica’, varia-va dalla prima nella rappresentazione della Vergine, in trono, frontale e impassibile come una regi-na, la Théotokos orientale, ai cui due lati si distribuivano i Magi e – talvolta – i pastori. Nata neimosaici tardoantichi dei grandi santuari palestinesi, giunse in Europa nell’Altomedioevo grazie ai codi-ci miniati orientali ed a piccoli oggetti mobili, come le eulogie di Teodolinda, da cui successiva-mente si riversarono nella figuratività romanica. Tale tipologia produrrà ulteriori sviluppi in direzio-ne della Maiestas in ambito bizantino – come si palesa nelle Adorazioni dei mosaici di San Vitalee Sant’Apollinare Nuovo – e della Madonna in trono del Medioevo maturo. Alle prime due formu-le, il Vezin affianca una terza, qualificata genericamente ‘orientale’, che godrà di notevole diffusio-ne nell’arte bizantina. Essa vuole l’Adorazione dei Magi inserita nel contesto della Natività, con lascena ambientata nella grotta, il Bambino appena nato e in fasce e la Vergine ancora stesa e soffe-rente dopo il parto, secondo la lezione dell’apocrifo Proto-Vangelo di Giacomo: R. Garcia Mahiques,La Adoracion de los Magos, Victoria-Gasteiz 1992, 50-55.

45 G. De Francovich, La corrente comasca nella scultura romanica europea. II, in Rivistadell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’arte VI, 1937, 88-89. Per l’iconografia delportale leccese, G. Dalli Regoli, Dall’Alto Medioevo al XIII secolo. L’impronta bizantina domi-nante e gli apporti dell’Occidente, in B. Vetere (a cura di), Storia di Lecce. Dai Bizantini agliAragonesi, Roma-Bari 1993, 612 sgg.

20 GIUSEPPE MARELLA

Concludendo, si può ragionevolmente affermare un rapporto stretto tra leimmagini del portale di Bitonto ed il transito dei pellegrini diretti in Terrasanta.Come ha sottolineato F. Cardini, la storia delle strade è «[…] molto di più diuna storia di tracciati, di itinerari, di insediamenti, […]», è soprattutto «storiadei suoi gestori e dei suoi utenti […] storia dei suoi monumenti e di strutture,[…], di viandanti». Nel percorso verso il sacro, un iter anzitutto spirituale, isegni iconici accompagnavano il cammino del pellegrino, ne dettavano i tempidi marcia e di sosta, i momenti di preghiera. Se oggi paiono inseriti in micro-cosmi figurativi conchiusi, o addirittura isolati, un approccio fenomenologicopermette di rilevare le coerenze strutturali all’interno dell’originale tessuto con-nettivo, nonché i rimandi espliciti, che i sensi dei viandanti, dilatati all’estremodall’esperienza della marcia, erano in grado di cogliere perfettamente.

IL PORTALE MAGGIORE DELLA CATTEDRALE DI BITONTO: IMMAGINI MEDIEVALI TRA... 21