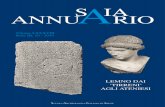

\"Il Canton Ticino negli anni della Grande Guerra\", in \"Il Cantonetto\", Anno LXII, N. 3-4

Transcript of \"Il Canton Ticino negli anni della Grande Guerra\", in \"Il Cantonetto\", Anno LXII, N. 3-4

1Lunghezza testo9 pagine

La nazionalizzazionedello Stato svizzero

La fine del XIX e l’inizio del XX secolo hanno conosciuto un feno-meno che gli storici chiamano la “nazionalizzazione dello Stato”1). Gli Stati europei, soprattutto quel-li nati sull’onda patriottica dei de-cenni precedenti, s’impegnarono a uniformare le differenze locali nel quadro statale grazie ad un incre-mento del discorso nazionalista. Questo processo di unificazione nazionale non implicava una nega-zione della diversità locale, ma sta-biliva una gerarchia: gli aspetti lo-cali rappresentano semplicemente un elemento – spesso folclorico e scenografico – dell’insieme nazio-nale.

Seppure in misura minore, la “nazionalizzazione dello Stato” si produsse anche in Svizzera. La crescita del nazionalismo europeo aveva messo a repentaglio la coe-sione interna della Confederazio-ne: le autorità federali percepivano il pericolo che le varie aree cultura-li del Paese, se non uniformate in un discorso comune, correvano il rischio di essere attirate verso i po-li rappresentati da Berlino, Parigi e Roma. Di fronte a tale minaccia si promosse un’accentuazione del di-scorso nazionale, attraverso la va-lorizzazione di uno “spirito svizze-ro” al di sopra delle differenziazio-ni linguistiche, religiose e culturali. A questo scopo sarebbe sorta, tra il 1912 e il 1914, su iniziativa del fri-burghese Gonzague de Reynold, la Nouvelle Société Hélvétique. La pro-mozione del sentimento patriottico avveniva inoltre attraverso vari ca-nali come la scuola, le associazioni ginniche e di tiro. Contribuiva inol-tre a rinsaldare il legame nazionale l’introduzione di feste come il “Di-giuno federale”. La maggior parte di queste manifestazioni rimaneva però di competenza cantonale: il di-scorso nazionalista faticava a supe-rare le barriere locali. Non a caso, anche la celebrazione della giorna-ta del 1° agosto, introdotta per la prima volta nel 1891 e canonizzata solo nel 1899, fu richiesta espressa-mente dagli svizzeri residenti all’e-stero che, subendo maggiormente l’ondata nazionalista europea, vo-

Un Cantone a sovranità limitata

Il Ticino negli anni della Grande Guerra

2

levano il loro ‘Quattordici Luglio’ o il loro ‘genetliaco del Kaiser’ (il 27 gennaio, giorno della nascita di Guglielmo II).

In questo processo di “naziona-lizzazione dello Stato”, l’esercito accrebbe d’importanza e di pote-re in quanto unica organizzazione prettamente nazionale presente in Svizzera. Centralizzato nel 1874 e nel 1908, l’esercito svizzero di mi-lizia era slegato dalle competenze cantonali e rappresentava un ele-mento essenziale nel discorso di promozione dello “spirito svizze-ro”. Inoltre, a livello formativo – in un momento in cui gli alti gradi del-lo Stato maggiore davano grande importanza alla formazione delle reclute e degli ufficiali – il patriot-tismo fu molto enfatizzato: lo “spi-rito svizzero” dei soldati, accom-pagnato da una formazione ferrea e continua, era uno degli elementi per verificarne il valore. Non a ca-so, allo scoppio del primo conflit-to mondiale, una delle prime mos-se del generale Wille fu di istitui-re un ufficio che, sotto la guida di Gonzague de Reynold, s’incaricas-se di prendere in mano “l’educazio-ne nazionale” dei soldati. L’obietti-vo principale di questo nuovo or-ganismo era di risvegliare “l’intel-ligenza della nozione di patria” e di suscitare in generale “un amo-re della patria realmente pronto a qualunque sacrificio”2).

Per comprendere il ruolo che l’apparato militare acquisì all’inizio del XX secolo occorre risalire alla guerra franco-prussiana del 1870. Confrontato con un nuovo sistema internazionale fondato sull’affer-mazione del principio di nazionali-tà, il Consiglio federale propose in quell’occasione la neutralità come l’elemento fondante della sua esi-stenza. La Confederazione pote-va sussistere al centro di un’Euro-pa formata da Stati nazione – che avrebbero potuto in ogni momen-to pretendere lembi del suo ter-ritorio – unicamente quale nazio-ne neutrale, quasi estranea al mo-vimento politico continentale3). La neutralità, assunta a principio fon-damentale della politica svizzera, aveva imposto alla Confederazione un ripiegamento difensivo e con-servativo – caratterizzato da un pa-

3

triottismo e da un militarismo dif-fuso – che nell’età dell’imperiali-smo, come sostenuto dallo storico Edgar Bonjour, assomigliava sem-pre più a una dimissione dalla poli-tica mondiale4).

Il Canton Ticino nella morsadei nazionalismi

Dalla riforma costituzionale del 1874, in Svizzera il processo di na-zionalizzazione fu caratterizzato da un accentramento delle attivi-tà politiche e da una statalizzazio-ne di importanti settori dell’econo-mia. L’esempio più evidente fu – ri-prendendo le parole del quotidia-no ticinese “Il Dovere” – “la grande e patriottica idea della nazionaliz-zazione delle ferrovie”5), sostenu-ta anche dagli ambienti militari che consideravano fondamentale il controllo nazionale e statale del-le vie di comunicazione, la cui pie-na utilizzazione era necessaria per lo spostamento di grandi masse di soldati da un fronte all’altro.

In un paese dagli equilibri così precari come la Svizzera, la “nazio-nalizzazione dello Stato” portò fa-talmente a scompensi; soprattutto le minoranze si sentirono minac-ciate da un’inevitabile crescita del potere e dell’influenza della mag-gioranza germanofona.

Minoranza tra le minoranze, il Ticino fu colpito appieno da que-sto processo. Il cantone, in effetti, a cavallo del XX secolo stava sof-frendo una forte crisi economica. L’apertura della galleria ferroviaria del San Gottardo, accolta con gran-di speranze, aveva finalmente col-legato più saldamente il cantone al resto della Svizzera, ma non aveva sortito gli effetti sperati. La sua na-zionalizzazione, inoltre, non aveva ridotto, come il cantone aveva au-spicato, le speciali tariffe di monta-gna che gravavano sulle merci ti-cinesi. La politica tariffaria appli-cata dalle Ferrovie federali ai pro-dotti ticinesi suonava irragionevole poiché le merci provenienti dall’I-talia, finanziatrice del traforo, ave-vano trattamenti di favore. Il para-dosso stava proprio nel fatto che i prodotti ticinesi, pur essendo sviz-

4

zeri, subivano sul mercato elveti-co un trattamento discriminante rispetto a quelli italiani. Il cantone non era dunque riuscito a inserir-si a pieno titolo nell’economia sviz-zera, dalla quale venne però assor-bito, in quanto importatore sempre più rilevante di beni consumo e di servizi.

Molto sensibile all’argomento, il Canton Ticino accolse con timo-re questi cambiamenti, dimostran-do come il suo rapporto con il re-sto della Confederazione fosse ef-fettivamente un suo nervo scoper-to. Le autorità svizzere cercano di disinnescare l’insofferenza ticine-se attraverso una politica di “na-zionalizzazione” della Svizzera ita-liana più aggressiva: per difendere il Canton Ticino dal pericolo della “silenziosa e pacifica infiltrazione e invasione dell’elemento italiano nel nostro paese” occorreva, come ben scriveva il Neue Zürcher Na-chrichten, “opporre all’infiltrazione italiana nel Ticino un’infiltrazione svizzera nazionale”6).

La politica di nazionalizzazione del Cantone Ticino aveva avuto co-me risultato quella che gli abitan-ti di cultura italiana chiamavano in modo dispregiativo la “germanizza-zione” o “prussianizzazione” del lo-ro territorio. In effetti nella Svizze-ra italiana le élites militari ed eco-nomiche di lingua tedesca avevano cominciato a sostituire i quadri di-rigenti locali. Grazie alla nuova fer-rovia, d’oltre Gottardo non giunse-ro solo merci ma anche un numero sempre più cospicuo di confederati di lingua tedesca, i quali, malgrado non superassero il 5% della popo-lazione residente nel cantone, oc-cuparono ruoli di primo piano nel settore economico. Riuniti nell’As-sociazione cantonale degli Svizze-ri tedeschi nel Ticino e forti del lo-ro giornale, la “Tessiner Zeitung”, i germanofoni si proposero subi-to l’obiettivo di incidere sul mon-do politico ticinese, convogliando i voti dell’Associazione su questo o quel candidato e subordinando il loro appoggio a chiare condizio-ni, come ad esempio quella di una “proporzionale considerazione de-gli Svizzeri tedeschi nel Ticino nel-la formazione delle liste dei candi-dati per le elezioni del Gran Con-

5

siglio”7).Di fronte a tali pretese una parte

della popolazione ticinese comin-ciò a temere di correre il pericolo di “intedeschimento”. L’espressio-ne più accesa di tale malcontento ticinese verso Berna fu soprattut-to l’ala radicale del partito liberale ticinese: in particolare fu il consi-gliere di Stato e Consigliere nazio-nale Emilio Bossi che, dalle colon-ne del giornale “L’Azione”, diede voce al malcontento ticinese, af-fermando senza mezzi termini che “da qualche tempo si nota una re-crudescenza dell’odio tradiziona-le quanto sciocco e ingiusto del-la razza teutonica contro l’italiana, che nella Svizzera assume la forma speciale di un incomprensibile di-sprezzo che gli svizzeri tedeschi af-fettano verso i Ticinesi”. Nei suoi interventi pubblici, Bossi accusa-va apertamente la Confederazione di condurre una politica reaziona-ria e di appoggiare apertamente il pangermanesimo mentre, in Tici-no, era soffocato ogni accenno al-la sua italianità:

Il pangermanesimo ci ha invaso al punto che, mentre prussianeggiano alla più bella, per contro [i nostri ca-ri e fedeli confederati] non trovano che noi siamo abbastanza svizzeri, ripagandoci proprio con gratitudine della nostra stolta avversione specia-le contro gli italiani. Sì anche questa è da contare; che, mentre noi Tici-nesi siamo stati allevati barbaramen-te nell’odio degli italiani, non sappia-mo proprio perché – per contro i no-stri confederati d’oltre Gottardo ci respingono a loro volta come italia-ni anche noi. […] D’altra parte se c’era qualche cosa che ci poteva te-nere attaccati alla Svizzera, erano le sue istituzioni democratiche, le sue libertà repubblicane. Ma ora anche queste vengono a poco a poco a ce-dere il passo a una politica di reazio-ne che nella pratica ne fa scempio ogni dì più, e principalmente a dan-no dell’elemento italiano. Se la conti-nua di questo passo, noi potremo es-sere costretti a domandarci un gior-no: vale la pena di essere Svizzeri?8)

La provocatoria domanda di Bos-si non restò lettera morta, ma inne-scò un lungo dibattito politico che si sarebbe protratto per anni, tor-nando periodicamente in evidenza.

6

L’insofferenza della Svizzera italia-na giunse fino a Berna per bocca del parlamentare Romeo Manzoni, il quale con piglio deciso denunciò l’isolazionismo in cui il cantone era costretto a vivere e invitò le auto-rità federali a dimostrare maggio-re sensibilità verso la difficile situa-zione del Ticino, dandogli una ma-no a svilupparsi economicamen-te e sostenendo la lingua italiana nella Confederazione. Manzoni se la prese anche con l’atteggiamen-to confederato che prendeva ogni protesta ticinese come antipatriot-tica o, addirittura, irredentista9).

Il tono delle polemiche non fe-ce che infastidire ancora di più le autorità federali, in particolare le militari, perché, come scriveva il “Corriere del Ticino”, “nei cantoni confederati era radicata l’idea che i partiti avanzati ticinesi – sociali-sti ed estrema sinistra – fossero fa-vorevoli all’irredentismo”10). L’esta-blishment militare, infatti, vedeva la lunga mano dell’Italia dietro que-ste polemiche, esplose in un can-tone già “minato dalla propagan-da nazionalista italiana”11) proprio in un momento di crescita dell’ir-redentismo e in cui il regno sabau-do, dopo la definitiva annessione della Bosnia-Erzegovina da parte dell’Austria-Ungheria, si stava peri-colosamente defilando dalla Tripli-ce Alleanza.

La politica di “nazionalizzazio-ne” del Canton Ticino ebbe dun-que degli effetti negativi: da un lato i ticinesi sentivano che i loro con-cittadini di là delle alpi guardavano con sospetto la loro italianità e ten-devano a un pangermanesimo che non comprendevano e che consi-deravano pericoloso; dall’altro, le autorità italiane si sentirono anco-ra più legittimate a sostenere l’ita-lianità del cantone, come ben lo te-stimoniava un rapporto del console italiano a Lugano nel 1913:

Noi non dobbiamo tanto preoccu-parci di sapere se realmente la Con-federazione voglia o possa germa-nizzare il Ticino: piuttosto ci de-ve premere di opporci allo sviluppo di quelle iniziative che, col distrar-re queste popolazioni dal suo punto di gravitazione intellettuale naturale per volgerlo al nord, tende a crear-vi uno stato di cose contrario ai no-

7

stri interessi generali ed incompati-bile colla nostra sicurezza militare, dato il tracciato dei confini12).

Ad aggiungere fuoco al fuoco, vi erano le pesanti riserve, espres-se non solo dalle autorità milita-ri italiane, ma che trovavano una vasta eco negli ambienti roman-di e ticinesi, verso lo Stato Mag-giore generale, giudicato trop-po germanofilo. Queste riserve non toccavano unicamente l’o-perato degli alti comandi, ma po-nevano dubbi anche sulla effetti-va autonomia dei due nuovi uo-mini forti dell’esercito svizzero, il nuovo capo di Stato Maggiore Theophil Sprecher von Bernegg e il generale Ulrich Wille.

La prima guerra mondialenel Canton Ticino

Nell’estate del 1914 la popolazio-ne ticinese accolse l’acuirsi delle tensioni internazionali dopo l’atten-tato di Sarajevo con preoccupazio-ne. Sembrava inverosimile che, “in pieno trionfo di civiltà e di progres-so” l’Europa potesse correre verso la catastrofe. Il “Corriere del Tici-no”, ad esempio, scriveva:

La Germania ha dichiarato la guerra alla Russia: a questa dichiarazione di guerra ne seguiranno fatalmente delle altre. La conflagrazione euro-pea, che fino a jeri pareva un mito pauroso, una spaventosa utopia de-lirante, sta per tradursi in una reale realtà. In pieno ventesimo secolo, in pieno trionfo di civiltà e di progres-so, i popoli d’Europa stanno per sca-tenarsi l’uno contro l’altro in un furo-re di distruzione e di sangue13).

Per le autorità militari il primo compito era di muovere le truppe e di provvedere all’“occupazione del-le frontiere”14). Il timore principa-le era di non subire la stessa sor-te del Belgio, la cui neutralità era stata violata in modo fragrante dal-le armate tedesche. La mobilitazio-ne doveva quindi dissuadere i bel-ligeranti, in particolare gli eserciti francese e tedesco, dall’invadere o dall’utilizzare, per i propri scopi, il territorio confederato.

8

Nei primi giorni del conflitto, mentre esprimevano il timore per la minaccia che incombeva sul-la Confederazione, i giornali invi-tavano – con una convinzione che era anche una speranza – i loro let-tori ad aver fiducia nell’efficienza dell’esercito svizzero:

In questo cozzare di odii, di aspira-zioni, di passioni, altri Stati mino-ri sono travolti: il Belgio e l’Olan-da, e la Svizzera. Il Belgio, contro il quale la Germania dichiara la guer-ra perché non ha voluto piegare ed assistere neutrale al passaggio del-le truppe tedesche dal suo territo-rio, sconta oggi il fio della sua scis-sione dall’Olanda […]. La Svizzera è invece più sicura perché è più for-te. Essa che rappresenta in Euro-pa la nazione neutrale per eccellen-za, ha saputo dare ciò nonostante al suo esercito una preparazione per-fetta. E proclamando oggi, nell’aper-tura del conflitto, la sua neutralità, è il caso di difenderla efficacemen-te con la mobilitazione di un eserci-to numeroso, disciplinato e combat-tivo15).

I quattro anni di mobilitazione segnarono la vita quotidiana di tut-ta la società ticinese prima fra tutte quella dei soldati. Una delle figure più influenti del panorama militare ticinese, il colonnello Antonio Bol-zani, ricordava in un breve memo-riale che “tirate le somme… qua-si due anni della nostra piena gio-vinezza [sono stati] bruciati in olo-causto sul tripode della Patria”16).

Subivano le conseguenze della guerra non solo i soldati mobilita-ti ma anche chi restava lontano dal-le operazioni belliche e dalle fron-tiere. Dai primi giorni di guerra si formarono in tutta la Svizzera ita-liana vari comitati che si prefigge-vano di aiutare i soldati mobilitati. “Gazzetta Ticinese” dava ad esem-pio notizia, il 4 settembre 1914, del-la costituzione a Lugano di “un Co-mitato di Signore allo scopo di do-tare i soldati del nostro reggimen-to di biancheria e le infermiere di battaglione di pagliericci e guan-ciali”. A questo comitato, formato dalle donne della buona borghesia luganese, ne fecero seguito altri in tutto il cantone, a Locarno e a Bel-linzona17).

La mobilitazione toccò fin dall’i-

9

nizio della guerra il battaglione di fanteria di montagna 95 che, chia-mato alle armi il 3 agosto 1914, pre-stò servizio durante il conflitto per ben 621 giorni, richiamato e smo-bilitato a seconda dei bisogni della nazione e dell’acuirsi della situazio-ne bellica internazionale.

Secondo le direttive dello Sta-to maggiore svizzero, sulla fron-tiera meridionale ticinese si pre-ferì alternare alle truppe cantona-li altre provenienti dal resto della Svizzera. Questa decisione seguiva una precisa strategia, già collauda-ta negli Stati in guerra. Il coman-do dell’esercito dava molta impor-tanza alla mobilità delle truppe, la cui utilità poteva essere dimostra-ta in caso di attacco improvviso su uno dei fronti. In questo contesto non stupisce che, nel mese di di-cembre del 1914, i tre reggimenti ticinesi furono costretti ad una lun-ga marcia fino a Liestal, nel semi-cantone di Basilea campagna, quin-di nei pressi delle frontiere france-si e tedesche. La marcia, effettua-ta con l’equipaggiamento completo per allenare e migliorare la capa-cità di resistenza della fanteria e dell’artiglieria, durò quasi due set-timane e si svolse in condizioni dif-ficili a causa della neve e del fred-do. Mentre le truppe ticinesi scolli-navano oltre Gottardo, il percorso inverso fu effettuato più tardi dalle truppe confederate che, sempre a piedi, raggiunsero il Cantone in pe-riodi successivi.

D’altro canto, tale movimen-to di truppe non dipendeva solo da ragioni tattiche. L’alto coman-do dell’esercito aveva dato segni di preoccuparsi del sentimento fi-loitaliano diffuso tra la popolazio-ne e la milizia ticinesi. Per que-sta ragione, dubitando della reale volontà delle truppe ticinesi di af-frontare un’invasione italiana, ave-va considerato opportuno sposta-re i reggimenti cantonali sul fron-te settentrionale e inviare invece, a difesa di quello meridionale, trup-pe confederate aliene da ogni sim-patia verso l’Italia.

Un cantone a sovranità limitata?

10

L’estrema sensibilità delle auto-rità militari elvetiche contro tutto ciò che sembrava italiano, e dun-que minaccioso, si tramutò duran-te il conflitto mondiale in una pro-fonda diffidenza verso le manifesta-zioni di vicinanza alla causa italia-na espresse dall’opinione pubblica e dalla stampa ticinesi. Tali sospet-ti condussero le autorità militari all’attuazione di misure autorita-rie d’ordine pubblico e all’uso smo-dato della censura che non ebbero eguali nel resto del paese e che in-gigantirono il solco culturale e poli-tico tra la Svizzera italiana e il resto della Confederazione.

Nel Canton Ticino fu soprattutto la pratica della censura preventiva da parte delle autorità militari che provocò il più forte disagio: gli ad-detti alla censura, infatti, non si li-mitavano ad imporre divieti di pub-blicazione a notizie di carattere mi-litare, ma censuravano anche arti-coli più spiccatamente politici. Vari furono i casi in cui i periodici ticine-si incapparono nella rete della cen-sura militare.

L’uso sproporzionato delle for-bici della censura in Ticino pro-vocò la reazione del mondo politi-co. Messo al corrente dei fatti, Giu-seppe Motta, in veste di Presiden-te della Confederazione, scrisse il 16 giugno 1915 al generale Wille esprimendo in modo chiaro “l’ano-malia della censura come è pratica-ta nel Canton Ticino dall’inizio del-la guerra”:

In Svizzera non abbiamo che una censura preventiva per ciò che con-cernono le notizie militari propria-mente dette. La censura che si eser-cita contro altre violazioni dei nostri doveri di paese neutrale non è altro che censura repressiva. Essa coinci-de in avvertimenti, in sospensioni e persino in soppressioni dei giorna-li che se ne rendono colpevoli. Ora, in Ticino è stata istituita la censura preventiva contro tutte le pubblica-zioni di giornali, senza distinguere tra quelle aventi un carattere milita-re e le altre. Questo è un fatto illega-le. Questa illegalità è estremamente dannosa perché mette il Cantone Ti-cino in una situazione d’ineguaglian-za rispetto agli altri cantoni confede-rati18).

La decisa presa di posizione di

11

Motta, che giudica “illegale” l’at-teggiamento delle autorità milita-ri in Ticino, s’inseriva in una situa-zione resa incandescente dal dibat-tito sull’interventismo italiano. Sor-prende, in quest’ottica, la risposta del generale Wille alle sollecitazio-ni di Motta, riportata dallo stesso consigliere federale in un suo in-tervento parlamentare, in cui l’al-to graduato dell’esercito dichia-rava sia che “la Censura era stata introdotta all’infuori della volontà dell’armata”, sia che erano gli edi-tori dei giornali che “spontanea-mente e liberamente” si erano ac-cordati per sottoporre agli uffici militari alcuni articoli19).

Questa interpretazione era un’e-vidente distorsione della realtà dei fatti: era certamente vero che, all’i-nizio del conflitto, i quotidiani tici-nesi si accordarono per accettare la censura preventiva, inviando di loro spontanea volontà gli articoli che credevano più comprometten-ti. È un fatto altrettanto provato, pe-rò, che l’ufficio di Lugano, in accor-do con lo Stato maggiore generale, ampliò notevolmente il suo raggio d’azione, andando a coprire settori che non gli competevano.

Grazie all’intervento di Motta e al dissolversi delle tensioni belli-che, dall’estate del 1915 l’uso del-la censura preventiva diminuì. Il controllo della stampa aveva fun-zionato a maggior regime tra l’in-verno del 1914 e la primavera del 1915 poiché, in quel periodo la con-vinzione dello Stato maggiore di un attacco militare italiano aveva rag-giunto il parossismo. In seguito la situazione bellica si migliorò e, di conseguenza, si allentò la morsa della censura.

Durante un acceso dibattito par-lamentare sulla censura, il Consi-gliere federale Hoffmann aveva so-stenuto in modo netto che “la cen-sura non ha altre basi giuridiche che i pieni poteri. Questi poteri ec-cedono certamente dalle garanzie costituzionali… La censura è una necessità delle condizioni attua-li”20).

Convinto di salvaguardare l’inte-grità del territorio e forte dei pie-ni poteri conferitegli, l’alto coman-do militare, aiutato dallo zelo di qualche funzionario locale, oltre-

12

passò le garanzie costituzionali e applicò con sollecitudine la censu-ra preventiva. L’esercito voleva tra-smettere un’immagine positiva e armoniosa del cantone. Cercò di raggiungere quest’ultimo obiettivo epurando articoli di stampo politi-co, suscettibili di creare attriti tra popolazione e forze armate oppu-re che esprimevano troppa simpa-tia per la causa italiana.

Al di là della censura, il conferi-mento dei pieni poteri – che aveva dato alle forze armate alcune im-portanti mansioni di polizia e di controllo del territorio – aveva pro-vocato un conflitto di competenze tra esercito e autorità politica can-tonale. Questo scontro, sommato a una serie di altre iniziative, provo-cò sia la ricomparsa di quella che prima della guerra era stata chia-mata la “questione ticinese”, sia la sensazione che la Svizzera italiana fosse, nel primo anno di guerra, un cantone a sovranità limitata.

A esprimere il malessere gene-rale del Ticino fu il consigliere na-zionale radicale Achille Borella che, a nome di tutta la deputazio-ne cantonale, prese la parola du-rante i dibattiti per l’estensione dei pieni poteri al Consiglio federale. Borella giudicò necessario inter-venire pubblicamente perché, co-me disse, “la grande maggioranza della popolazione del Ticino, vuoi perché non abituata a regimi ditta-toriali, vuoi perché mal compresa nei suoi sentimenti profondamen-te svizzeri e solamente svizzeri eb-be a lamentarsi della condotta in di lui confronto seguita dalle autorità federali, specie da quelle militari”.

Secondo il decano dei deputa-ti ticinesi, il conflitto di sovranità si manifestò fin dai primi istanti di guerra, quando, applicando l’ordi-nanza federale del 4 agosto 1914, “la autorità cantonale è stata igno-rata e posta sistematicamente in di-sparte, che in sua vece si è insedia-ta, arbitra assoluta, l’autorità mili-tare”.

A riprova di questo fatto, Bo-rella elencò una serie di provvedi-menti, presi dall’autorità militare, che considerava particolarmente gravi e che provavano come “l’e-sautorazione delle autorità civili e la supremazia militare hanno con-

13

tinuato ininterrottamente”. Eviden-ziò come, sebbene la polizia canto-nale si stesse uniformando alle di-rettive federali del 25 settembre 1914 sul controllo delle persone in transito, la gendarmeria milita-re si fosse arrogata tale diritto e si fosse occupata di “contravvenzio-ni d’ogni natura (esercizi pubblici, velocipedi, ecc.) e ciò dietro ordi-ne del Comando federale”. Denun-ciò inoltre, da un lato, “le perquisi-zioni a domicilio, gli arresti arbitra-ri, la procedura seguita per prete-si casi di spionaggio… tutti ispirati dal sospetto di spionaggio”; dall’al-tro “la violazione del segreto po-stale, l’apertura illecita delle cor-rispondenze private”, affermando che “nessuno sa che esiste o che abbia diritto di esistere una censu-ra postale, senza che vi sia un’or-dinanza dell’autorità competente, senza che sia indiziato un delitto il quale legittimi il sequestro o l’esa-me della corrispondenza”.

Oltre al continuo abuso nell’ap-plicazione della censura, la pro-va più evidente “della diffidenza dell’autorità federale verso la popo-lazione e l’autorità ticinese” si ebbe durante il mese di maggio del 1915, all’indomani dell’entrata in guerra dell’Italia. L’accusa principale rivol-ta alle autorità militari fu quella di aver scavalcato il governo cantona-le e di aver proibito nel Canton Ti-cino, attraverso l’occupazione del-le città, ogni manifestazione di so-stegno ai richiamati italiani che partivano per la guerra, “impeden-do alle famiglie e agli amici dei ri-chiamati di salutarli”. Tale provve-dimento, accompagnato dall’occu-pazione “militare della città di Lu-gano” e dall’invasione “della Piazza della Riforma di truppe a passo di carica”, pareva a Borella esagerato e arbitrario poiché negli altri canto-ni si era permesso ai richiamati di manifestare liberamente21).

Riprendiamo con ordine gli av-venimenti. Il 23 maggio 1915, da-ta dell’entrata in guerra dell’Italia, e nei giorni seguenti, dalle stazio-ni di Bellinzona e di Lugano comin-ciarono a partire i richiamati ita-liani. Tra i simpatizzanti degli Im-peri centrali e quelli dell’Intesa si verificarono piccoli incidenti, su-bito sedati dalla polizia. Secondo

14

“Gazzetta Ticinese” la presenza di molti “immigrati germanici, fuggi-ti dall’Italia” aveva provocato le re-azioni della folla22). Per precauzio-ne, il 26 maggio, senza il consenso del governo ticinese, l’autorità mi-litare decise non solo di occupare militarmente le stazioni di Lugano e Bellinzona, ma di imporre alla cit-tà del Ceresio il divieto di riunirsi in luogo pubblico e di manifestare a favore dei belligeranti:

Alla sera, il divieto degli assembra-menti aveva ottenuto l’effetto con-trario. Piazza Riforma era gremita. E la folla venne caricata più volte al-la baionetta dalle truppe, che però riempivano all’ufficio con manifesta riluttanza. E chissà cosa ne sarebbe sorto, se non fosse intervenuta l’au-torità municipale ad assumere ogni responsabilità per l’ordine, riuscen-do essa, da una parte a far ritirare la truppa, e dall’altra, come per incan-to, a far ritirare, colla parola sempli-ce della persuasione e col ritiro del-la truppa, tutta la folla numerosa che era venuta crescendo23).

L’occupazione militare di Lu-gano provocò reazioni negative in tutto il Cantone. Anche la vibran-te protesta del governo ticinese al Consiglio federale rifletteva la fru-strazione dell’autorità esecutiva per essere stata assoggettata al po-tere militare.

L’uso sproporzionato della cen-sura, l’attuazione di metodi coerci-tivi e, da ultimo, l’occupazione mi-litare delle principali città ticinesi erano la dimostrazione della posi-zione predominante assunta duran-te il primo anno di guerra dalla for-za militare. La situazione non era inoltre facilitata dall’atteggiamento degli ufficiali di stanza nella Svizze-ra italiana che, mostravano di ave-re poca considerazione delle au-torità ticinesi24). Le accuse contro l’attitudine autoritaria dei coman-di dell’esercito traevano origine anche da quella che Borella aveva chiamato una “diffidenza ingiusta e iniqua” verso il Ticino.

Le denunce del governo canto-nale e gli interventi dei deputati ti-cinesi non diedero i risultati spera-ti. Questa volta anche il Consiglie-re federale Motta, pur invitando le autorità militari alla temperan-

15

za, sottolineò il fatto che il canto-ne, considerato “zona militare”, si trovava in una posizione strategi-ca assai delicata. Per questa ragio-ne, difendendo la posizione ufficia-le dell’esercito, aveva aggiunto che l’intervento militare era stato cau-sato dal “timore che, dato il carat-tere dei ticinesi, si potessero teme-re dei disordini”25).

La vittoria italianae le rivendicazioni ticinesi

Le due posizioni, la ticinese e la federale, rimasero distanti durante tutto il conflitto, anzi si accentuaro-no negli anni 1916-1917 in seguito a una serie di scandali che, toccan-do l’alto comando dell’esercito e i vertici del potere politico, sembra-vano dimostrare la tesi della mino-ranza latina. Ad esempio, durante l’Affare dei colonelli, la “Gazzetta Ticinese” uscì listata a lutto per la morte della “Svizzera di Guglielmo Tell”, una “Svizzera della democra-zia, Svizzera della repubblica, Sviz-zera della libertà, … Svizzera ama-ta e rispettata” uccisa dalla Svizze-ra “dei von Bülow, degli Sprecher e dei Wille”, una Svizzera “ala sini-stra degli eserciti del Kaiser”26).

L’ultimo anno di conflitto segnò una sorta di resa di conti per colo-ro che avevano considerato la lotta dell’Intesa come “la difesa di un’in-tegrità non meno sacra, quella del-la libertà individuale”27). Si assiste-va così, man mano che l’Italia sem-brava riprendere vigore nel conflit-to, alla nascita di una progressiva sete di rivincita contro chi ne ave-va decretato la morte anzitempo. Per gli esponenti ticinesi, come il politico Emilio Bossi o lo scrittore Francesco Chiesa, che avevano di-feso la causa dell’intervento fin dal 1915, erano molti gli avversari a cui rinfacciare, ora che la ruota della storia stava mutando senso, senti-menti antitaliani e infondate accu-se di antipatriottismo. In quest’ot-tica non stupisce né il contenuto né la forma dell’articolo, intitola-to La vittoria dell’Italia e noi Tici-nesi, con cui Chiesa apriva il 4 no-vembre 1918, alla firma dell’armi-stizio, la prima pagina del “Corrie-

16

re del Ticino”.La notizia della vittoria, confes-

sava con orgoglio Chiesa, aveva permesso “alla nostra gioia di ri-petere il grido della nostra fede; vi-va l’Italia!”. Dalla sconfitta di Ca-poretto, il poeta ticinese aveva re-spirato un clima ostile, poiché “ir-riso dai nemici d’Italia, dai sempre numerosi adoratori del successo, dagli allora innumerevoli giurato-ri nel verbo della invincibilità tede-sca”. Di fronte a tanta ostilità, “noi Ticinesi (non importa se alcuni dis-sentissero) non perdemmo in quei giorni terribili la nostra fede, per-ché ben sentivamo che l’Italia non poteva morire”. Le difficoltà che l’I-talia aveva dovuto superare erano la dimostrazione che il successo militare conquistato fosse una “vit-toria grandissima”, “superiore, in un certo senso, pur a quella che ri-pagherà l’eroismo della Francia, la tenacia dell’Inghilterra, l’operoso idealismo degli Americani”. Grazie allo sforzo bellico e alla vittoria mi-litare, l’Italia “uscirà dalla lotta, non solo più ampia ed intera, ma libera di quell’implacabile minaccia che era l’Austria”.

Osservando la realtà svizzera dalla parte dei vincitori, France-sco Chiesa si toglieva molti sassoli-ni dalle scarpe. L’articolo si trasfor-mava così in uno sfogo, senza di-menticare nessuno, Chiesa elenca-va tutti i nemici dell’Italia, tutte le vittime dell’“austrofilia” che chia-mava a redimersi:

Ora qualche giornale ci parla de-gli abili emissari che l’Austria tene-va nella Svizzera a governare l’opi-nione pubblica. Anzi si compiaceva-no quei signori emissari a ravvivare di tanto in tanto, nella Svizzera tran-salpina, il timore di una spedizione italiana alla conquista del Ticino. E trovavano gente dispostissima a cre-dere e ancor di più disposta a odiare l’Italia per quelle rapaci intenzioni. È sperabile che anche quella stupida e perfida offensiva ora perda anch’es-sa credito. [...] Ad ogni modo, è cer-to che siamo alla vigilia del giorno in cui non sarà più lecito di spreca-re uomini, denari e spioni alla dife-sa del famigerato Fronte sud. I fatti stanno a dimostrare quanto valesse-ro le suggestioni austriache. Ma al-trettanto certa un’altra cosa: che l’I-talia non avrebbe potuto, né prima

17

d’ora né ora, esporsi in tutta fiducia al pericolo d’un paese schiettamente amico, intimamente fraterno. Consi-derino attentamente questo i nostri Confederati; e riconosceranno che se mai miglior presidio all’integri-tà svizzera verso mezzogiorno con-siste non nelle trincee e nei forti, nelle pattuglie e nella sbirraglia, ma nella genuina e resistente italianità dei Ticinesi. I quali non si sentono oggi meno fedeli al patto comune se esultano al trionfo di quell’Italia ch’è pur la loro gloriosa madre e la gran-de custode della loro civiltà.

Francesco Chiesa giungeva, a conclusione del suo scritto, a un’e-quiparazione azzardata: la vittoria dell’Italia sull’Austria era in fon-do anche la vittoria dei Ticinesi su quella parte della Svizzera che, vit-tima dell’influenza degli Imperi centrali, aveva sempre tinto d’irre-dentismo ogni espressione di italia-nità proveniente dal cantone. Ora che queste forze avverse si erano dimostrate perdenti, era il momen-to – come proclamò ancora Chiesa – di mostrare che “l’elvetismo del Cantone Ticino ha il suo necessa-rio presupposto e la sua base nel-la convinzione di potere, pur nella famiglia elvetica, conservare i ca-ratteri della stirpe, i tesori della lin-gua, il culto delle tradizioni italia-ne”28).

Si ponevano qui le basi per una concretizzazione di quelle riven-dicazioni ticinesi che poi si mani-festarono con forza nel 1925. Fu Emilio Bossi, su Gazzetta Ticine-se, in un articolo apparso il 21 otto-bre 1918 e intitolato “L’ora delle ri-vendicazioni”, a segnalare con luci-dità il cammino che ancora il Can-tone avrebbe dovuto intraprendere all’interno della Confederazione:

“Il Ticino deve da questa guer-ra uscire con lena rinnovata verso la propria completa emancipazio-ne politico-morale, oltreché econo-mica. Non è quando tutte le nazio-ni dell’Europa si danno un assetto conforme alle proprie tradizioni e affinità etniche, spezzando comple-tamente i legami collo Stato in cui molte di esse vivevano assorbite e compresse, non è in questa palin-genesi di regimi politici che il Can-tone Ticino debba o possa rimane-re passivo, inerte, eternamente ada-giato e rassegnato al fato di Cantone

18

di conquista e di secondo grado. [...] I mali ond’esso soffre sono esclusi-vamente di fatto e non di diritto. Ma da questo contrasto fra il diritto ed il fatto si acuisce anche maggior-mente il senso della inferiorità della sua posizione [...]. Donde il motto: ‘Il Ticino ai Ticinesi’, che deve ser-vire di programma al nostro Canto-ne per uscire di minore età ed assur-gere praticamente a quella dignità confederale che solo è data quando sia formata la coscienza dell’assolu-ta parità di trattamento”29).

La legittima richiesta di emanci-pazione politica ed economica da parte di un cantone che aveva su-bito negli ultimi decenni notevoli disagi – acuiti dalle problematiche belliche quali l’uso della censura, la campagna per l’interventismo, le accuse reciproche e gli scanda-li nazionali – si innestava in un con-testo di rivincita nazionalista che avrebbe avuto, con l’ascesa del fa-scismo in Italia, pesanti ripercus-sioni sui rapporti tra il Ticino e la Confederazione.

A questo proposito si rivela-no profetiche le parole di Brenno Bertoni a conclusione di un discor-so tenuto da Chiesa il 1° dicem-bre 1918 in onore all’Italia vittorio-sa. Preso dall’entusiasmo, Chie-sa era arrivato infatti a sostenere che “il Cantone Ticino, secondo la definizione ortodossa, è la Svizze-ra italiana; ma io credo che meglio e senz’eresia si possa dirlo l’Italia svizzera”30). La definizione di “Ita-lia svizzera” fece trasalire Berto-ni che, scrivendo la sera stessa al cognato, sostenne che “in un pub-blico così prevenuto la conseguen-za delle tue parole fa presto a tra-scendere il tuo intendimento e corre al concetto della necessaria tutela dell’Italia sulla Svizzera ita-liana; anzi come tu sembri suggeri-re sull’Italia Svizzera, sopra un pa-ese cioè in cui il sostantivo è l’Ita-lia e la Svizzera solo un aggettivo, una accidentalità della cosa. Tutto ciò al momento attuale è di cattivo augurio”31).

Maurizio Binaghi

1) Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales, Paris, Seu-il, 1999.

19

2) Aram Mattioli, Gonzague de Rey-nold, Fribourg, Ed. Universitaires, 1997, pp. 76-77.

3) “È proprio perché la razza, la reli-gione e l’interesse sono così divisi al suo interno che qualunque intro-missione offensiva della Svizzera in una tale guerra di razza le cau-serebbe le ferite interne più pro-fonde”. Dichiarazione di neutralità del Consiglio federale nel dicembre 1870, “Feuille Fédérale Suisse”, a. 1870, III, pp. 859-860.

4) “Se si esamina questo periodo, si ha l’impressione che la Confederazio-ne abbia proprio dimissionato dalla politica mondiale”. Edgar Bonjour, Histoire de la neutralité suisse. Trois siècles de politique extérieure fédé-rale, Neuchâtel, A la Baconnière, 1949, p. 295.

5) I ferrovieri del Gottardo, “Il Dove-re”, 24 febbraio 1909.

6) L’articolo del “Neue Zürcher Na-chrichten” fu ripreso in traduzio-ne italiana dal quotidiano ticinese “Popolo e Libertà” del 1° novem-bre 1912. Cfr. Silvano Gilardoni, Ita-lianità ed elvetismo nel Canton Ti-cino negli anni precedenti la prima guerra mondiale (1909-1914), “Ar-chivio Storico Ticinese”, n. 45-46, 1971, p. 46.

7) L’Assemblea dell’Associazione canto-nale degli Svizzeri tedeschi del Tici-no, “Il Dovere”, 5 febbraio 1909.

8) Emilio Bossi, Ticinesi e Confederati, “L’Azione”, 18 settembre 1906.

9) “Il sottoscritto desidera interpella-re il Consiglio federale per sapere se non intende prendere delle mi-sure appropriate, fossero anche so-lo dei comunicati ufficiali della sua disapprovazione, per mettere fine alla dominante eccitazione in Tici-no provocata da articoli di giorna-le, in cui si rimprovera a vari cittadi-ni tendenze antipatriottiche”. Cita-zione tratta da Andrea Ghiringhelli, Il Ticino della transizione, Locarno, Dadò, 1988, p. 235.

10) Ticinesi e Svizzeri III, “Il Corriere del Ticino”, 18 ottobre 1909.

11) Antonio Galli, La crisi ticinese, Lu-gano, Sanvito & C.i, 1924, p. 93.

12) Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri di Ro-ma (da ora: ASDMAE), SP b. 465, Rapporto del console Marazzi del luglio 1913.

13) La Guerra Europea, “Corriere del Ticino”, 3 agosto 1914.

14) Hans Rudolf Kurz, Cento anni di Esercito Svizzero, Lugano-Porza, Edizioni Trelingue, 1981, p. 86.

15) La Guerra Europea, “Corriere del Ticino”, 3 agosto 1914.

20

16) Antonio Bolzani, I Ticinesi son bravi soldà. Memorie della mobilitazione. 1914-1918, Lugano, Arnold, 1924, p. 3.

17) Per i nostri soldati, “Gazzetta Tici-nese”, 4 settembre 1914.

18) Sandra Rossi, Il Ticino durante la prima guerra mondiale. Neutralità, questione nazionale e questione eco-nomico-sociale, Università di Zuri-go, Tesi di laurea presentata alla Fa-coltà di Lettere, 1986, p. 238 (esem-plare dattiloscritto depositato pres-so l’Archivio di Stato, Bellinzona).

19) “È d’uopo rilevare che nessun or-dine del Comando militare ebbe ad introdursi nel Ticino questa censu-ra. Sono gli editori dei giornali che spontaneamente e liberamente, in seguito ad un equivoco o per evita-re certi incidenti, si erano intesi di sottoporre al burò della stampa cer-ti articoli. Non appena mi fu nota la cosa, ne scrissi al Generale il quale mi rispose che la Censura era sta-ta introdotta all’infuori della volontà dell’armata”. La censura preventiva nel Canton Ticino, “Corriere del Ti-cino”, 24 marzo 1916.

20) Le due Svizzere. La Censura al Con-siglio Nazionale, “Gazzetta Ticine-se”, 18 giugno 1915.

21) La Voce del Ticino al Consiglio Na-zionale, “Gazzetta Ticinese”, 8 mar-zo 1916. Le citazioni precedenti pro-vengono dalla stessa fonte.

22) Si confronti a questo proposito i nu-meri del 27 e del 29 maggio 1915 di “Gazzetta Ticinese”, sotto la dicitu-ra Cronaca cittadina.

23) Cronaca cittadina, “Gazzetta Tici-nese”, 29 maggio 1915.

24) Secondo quanto dichiarato da Gar-bani-Nerini al Consiglio Naziona-le, la risposta del colonnello De Loys alle rimostranze del Consi-glio di Stato fu la seguente: “Sono il comandante delle forze militari nel Cantone Ticino… il responsa-bile del mantenimento dell’ordine in tutto il paese sono io. A Lugano la polizia cantonale si mostrò insuf-ficiente, quindi dovetti interveni-re; ma sarei ben lieto se le Autori-tà cantonali e comunali di polizia si incaricassero della bisogna. Avver-to però che non potrò tollerare as-sembramenti. Per stasera le truppe sono state consegnate: le farò usci-re solo se vi saranno assembramen-ti…. Vadano pure dal Consiglio fe-derale, dal Generale e anche più in là; non è cosa che mi riguarda”. Ibi-dem, “Gazzetta Ticinese”, 16 marzo 1916.

25) Ibidem, 16 marzo 1916.26) La sentenza di Zurigo, “Gazzetta Ti-

21

cinese”, 1° marzo 1916. L’Affare dei colonnelli scoppiò quan-

do la stampa rese pubblica la noti-zia che i colonnelli Egli e von Wat-tenwyl avevano regolarmente co-municato agli attachés militari tede-sco e austro-ungarico il bollettino dello Stato Maggiore contenente importanti informazioni sulle ope-razioni militari dei belligeranti. Nei primi mesi del 1916 i due ufficia-li furono sottoposti a processo. Di-fesi dagli alti comandi dell’esercito, i due colonelli furono prosciolti da ogni accusa di natura penale.

27) Francesco Chiesa, Cronaca Italia-na. L’Italia nuova, “Corriere del Ti-cino”, 4 gennaio 1918.

28) La vittoria dell’Italia e noi Ticinesi, “Corriere del Ticino”, 4 novembre 1918.

29) L’ora delle rivendicazioni, “Gazzetta Ticinese”, 21 ottobre 1918.

30) Discorso di Francesco Chiesa al “banchettone della vittoria” tenu-tosi il 1° dicembre 1918 al teatro Apollo di Lugano. Cfr. “Corriere del Ticino”, 2 dicembre 1918.

31) Brenno Bertoni, Francesco Chiesa, Carteggio, Lugano, Giampiero Ca-sagrande Editore, 1994, p. 39.

22

La fotografia (conservata presso l’Archivio federale di Berna) mostra la truppa in uscita da Bellinzona in direzione di Giubiasco. È colta in Via Lugano, con la veduta del Castello di mezzo (Svitto) sul poggio, e la murata che scende all’altezza del Collegio di Santa Maria. Dal rigido passo di parata, sembrerebbe che la truppa, anziché in una marcia di trasferimento, sia piuttosto impegnata in una sfilata, forse quella che si tenne il 22 novembre 1918 per il congedo del Reggimento 30. In occasione di questa sfilata, che transitò in Piazza Collegiata dove erano riunite le Autorità cantonali e militari, così riferiva il giornale bellinzonese “Il Dovere” del 23 novembre 1918: “Su tutto il percorso del corteggio, le case egli edifici erano imbandierati a festa: vessilli ed orifiammi dai vividi colori, rappresentanti – oltre la nostra – tutte le varie nazionalità amiche, s’intrecciavano e svolazzavano giocondamente al vento, salutando i bravi soldati che, imper-territi ed orgogliosi, vi sfilavano sotto marzialmente e fatti segno ovunque alla più calda simpatia e ammirazione”.

23

La copertina del libro di memorie degli anni della mobilitazione I Ticinesi son bravi soldà, pubblicato nel 1924 presso l’editore luganese Arnold dal colonnello Antonio Bolzani (†1950). In precedenza quei ricordi erano apparsi a puntate nella “Gazzetta Ticinese”, e in parte nell’“Almanacco Ticinese”. Di formazione avvocato, Bolzani aveva preso parte con il grado di I tenente a tutti e sei i periodi di mobilitazione tra il 1914 e 1918, al comando della Compagnia II/95, qui ripercorsi sul filo della memoria e degli aned-doti di servizio, per raccontare “ai buoni come sono vissuti i soldati del Ticino all’om-bra della bandiera crociata quando la Patria non era che una piccola nave nel mare in tempesta…”. In effetti, la mobilitazione delle truppe nell’agosto del 1914 rappresentò un momento importante nella vita di molti ticinesi, chiamati a lasciare le loro occupa-zioni civili e a vestire l’uniforme. La situazione nell’estate del 1914 era preoccupante. Per le autorità militari il primo compito era di provvedere all’occupazione delle frontiere. Il timore principale era di subire la stessa sorte del Belgio, la cui neutralità era stata violata in modo fragrante dalle armate tedesche. Era necessario infondere fiducia alla popola-zione, mostrando un esercito numeroso, disciplinato e combattivo.

24

La fotografia, scattata il 25 agosto 1915 dal fotografo locarnese Valentino Monotti, coglie i militi della Batteria 77 ai Saleggi di Ascona, con i cavalli ad abbeverarsi nelle acque del lago Verbano (si ringrazia l’Archivio di Stato di Bellinzona per la gentile concessione). Pochi giorni prima i giornali ticinesi (ad es. il “Corriere del Ticino”, 19 agosto 1915), in occasione dell’entrata in servizio della V Divisione, ave-vano pubblicato un avviso del Superiore Comando Militare, che annunciava una nuova imminente requisizione di cavalli presso i con-tadini e allevatori del Cantone. In effetti, tramite i Comuni, incaricati della raccolta, i proprietari di cavalli e di muli erano diffidati a volersi presentare nei luoghi stabiliti, con severe penalità stabilite dalle leggi militari in materia per i trasgressori. Questi animali svolgevano un ruolo essenziale per il supporto logistico dei soldati, essendo meglio attrezzati dei mezzi meccanici di allora per viaggiare nei terreni accidentati e fangosi, per trainare i carri dell’artiglieria e per le operazioni di ricognizione e l’ufficio di messaggeria. Le requisizioni for-zate si susseguirono durante tutti gli anni della mobilitazione generale, che aveva chiamato in servizio 450.000 soldati, un numero mai raggiunto prima dall’esercito svizzero. Ciò comportò un contraccolpo severo per l’economia del paese, segnatamente per l’agricol-tura. Nelle campagne, in cui venivano a mancare i cavalli, generalmente utilizzati per svolgere i lavori più pesanti, furono soprattutto le donne a soffrirne, dovendo sostenere da sole i lavori nei campi.

25

Allo scoppio del conflitto, il governo federale fu costretto a adottare misure eccezionali per garantire la neutralità. Il 10 agosto 1914 un’ordinanza federale limitò la libertà di stampa e delegò all’esercito il compito di introdurre una censura preventiva delle informazioni militari ritenute essenziali per la difesa nazionale. Nel Ticino a farne le spese furono numerosi giornali, e tra questi il periodico satirico ticinese “Il Ragno” che non mancava di pubblicare vignette in cui denunciava il clima illiberale che vigeva in Svizzera. Qui si vede la figura dell’Elvezia, con lo stesso generale in capo dell’esercito Ulrich Wille che provvede a chiuderle la bocca col lucchetto, mentre il Kaiser Guglielmo II la immobilizza con una corda (da “Il Ragno” del 10 ottobre 1914).Anche il quotidiano radicale “Gazzetta Ticinese”, guidato da Emilio Bossi (che si firmava sotto lo pseudonimo di Milesbo, fu più volte vittima della censura. Lo testimonia la pubblicazione di intere colonne vuote, riempite dalla sola dicitura “CENSURA”. Nell’edizione del 27-28 maggio 1915, l’articolo di Bossi dal titolo Si perde la bussola?, molto critico contro l’attitudine dispotica delle autorità militari in Ticino, fu pesantemente censurato, come si vede bene dall’immagine qui pubblicata. Fece molto scalpore a livello federale un articolo di Bossi, intitolato Per un intervento collettivo delle potenze civili, che, invece di comparire il 10 maggio 1915 su “Gazzetta Ticinese”, apparve sul quotidiano milanese “Popolo d’Italia” diretto da Benito Mussolini.