"I nostri padri ci hanno raccontato". L’arte della narrativa nella comunicazione della fede

I colori della fede: icone a smalto e a mosaico tra X e XIV secolo

Transcript of I colori della fede: icone a smalto e a mosaico tra X e XIV secolo

Simona Moretti

I colori della fede: icone a smalto e a mosaico tra X e XIV secolo

Le fonti scritte

Il sabato antecedente la Domenica delle Palme l’imperatore, così ci racconta Costantino Porfirogenito nel De cerimoniis, sostava davanti all’effigie a smalto della Theotokos nella cappella di San Demetrio all’interno del Grande Palazzo di Costantinopoli1.

È proprio a partire dall’età macedone che le immagini a smalto, a cui è de-dicato questo intervento, sembrano diffondersi o, più precisamente, è da tale periodo che i documenti scritti iniziano a menzionarle2.

Più complesso è rintracciare la citazione delle icone portatili a mosaico nel-le fonti greche: perché a tutt’oggi non è del tutto chiarita la questione della ter-minologia adottata3.

1 coNstANtiNi PorPhyroGeNiti, De cerimoniis aulae Byzantinae libri duo: graece et latine, e recensione io. iAc. reiskii cum eiusdem commentariis integris, in Corpus scriptorum historiae byzantinae, Bonnae 1829-1830: I, 1829, p. 170, cap. 31; S. Moretti, “Érga chymeutá”: icone a smalto dell’XI e XII secolo tra Bisanzio e l’Occidente, in Medioevo mediterraneo: l’Occidente, Bisanzio e l’Islam, Atti del Convegno inter-nazionale di studi (Parma, Palazzo Sanvitale, 21-25 settembre 2004), a cura di A.C. quiNtAVAlle, Milano 2007, pp. 341-350: 341 e nt. 4 a p. 347; B.V. PeNtcheVA, The Sensual Icon. Space, Ritual and the Senses in Byzantium, University Park 2010, pp. 108 e passim. Le fonti dell’età macedone citano ancora le imma-gini a smalto del Salvatore sul templon dell’oratorio di Cristo Soter, commissionato da Basilio I [theoPhA-Nes coNtiNuAtus, Chronographia, ex recognitione I. Bekkeri, in Corpus scriptorum historiae byzantinae, Bonnae 1838, pp. 330-331; Moretti, “Érga chymeutá”, p. 341 e nt. 9 alle pp. 347-348; C. BArsANti, Le chiese del Grande Palazzo di Costantinopoli, in Medioevo: la Chiesa e il Palazzo, Atti del Convegno inter-nazionale di studi (Parma, 20-24 settembre 2005), a cura di A.C. quiNtAVAlle, Milano 2007, pp. 87-100: 88 e nt. 44 a p. 97]; un’effigie di Cristo, forse a smalto, venerata dall’imperatrice Zoe (1028-1050) e cita-ta da Michele Psello, suo contemporaneo [Michele Psello, Imperatori di Bisanzio (Cronografia), introdu-zione di D. del corNo, testo critico a cura di s. iMPellizzeri, commento di u. criscuolo, traduzione di s. roNchey, i, Vicenza 19932, pp. 312-313 (VI, 66). Per la bibliografia su questa immagine si veda qui nt. 65]. Ovviamente non menziono le fonti più tarde che nominano icone a smalto, seppure nulla vieti di credere che possa trattarsi in alcuni casi di esemplari più antichi.

2 P. hetheriNGtoN, Enamels in the Byzantine World: Ownership and Distribution, «Byzantinische Zeitschrift» 81 (1988), 1, pp. 29-38: 32-33; Moretti, “Érga chymeutá”, p. 341. Cf. inoltre PeNtcheVA, The Sensual Icon, pp. 97-120, Appendici 1 e 2, e passim.

3 I. furlAN, Le icone bizantine a mosaico, Milano 1979, pp. 16-18; A.-A. krickelBerG-Pütz, Die

998 Simona Moretti

Le fonti iconografiche

Le fonti iconografiche che testimoniano l’uso delle icone nella società bizantina sono numerose e ruotano intorno a diverse tematiche: ad esempio la loro distru-zione in epoca iconoclasta, le processioni di cui erano protagoniste o la devozio-ne di cui godevano, la loro produzione. In quest’ultimo caso è sempre il pennel-lo il protagonista, ricordandoci dunque come l’idea di icona cristiana principal-mente e inizialmente si leghi all’immagine dipinta (o, per eccellenza, impressa).

La diffusione delle icone a smalto e a mosaico

L’icona però, conclusa la drammatica parentesi iconoclasta, conobbe un arric-chimento sul piano dei materiali: i Bizantini si abbandonarono a quella che è stata definita – uso qui le parole di Italo Furlan – «mistica materializzata»4 ed è così che icone a smalto e a mosaico portatili cominciarono a diffondersi5; benché non possa escludersi la loro esistenza in anni anteriori6.

Mosaikikone des Hl. Nikolaus in Aachen-Burtscheid, «Aachener Kunstblätter» 50 (1982), pp. 10-141: 58; A. effeNBerGer, Images of Personal Devotion: Miniature Mosaic and Steatite Icons, in Byzantium. Faith and Power (1261-1557), catalogo della mostra (New York, The Metropolitan Museum of Art, 23 marzo - 4 luglio 2004), a cura di H.C. eVANs, New York 2004, pp. 209-214: 209; S. PedoNe, Ergomouzaika: alcune note sul micromosaico di produzione bizantina tra XIII e XIV secolo, in Atti del XVII Colloquio dell’AISCOM, a cura di F. GuidoBAldi – G. tozzi, Tivoli 2012, pp. 623-634: 623.

4 I. furlAN, Le icone, p. 6.5 Ibid., p. 11. Lo studioso sottolinea come le icone musive mobili derivino dall’arte monumentale o,

più precisamente, dal templon (ibid., p. 9).6 Ricordo qui alcune testimonianze: a) la Legenda di Galbio e Candido, fonte principale per le vicen-

de del maphorion della Vergine (inventio, translatio, depositio), trasmessa da tre manoscritti databili tra X e XII-XIII secolo ma risalente a secoli prima, menziona due icone nella cappella fatta costruire da Leone I (457-474) e Verina per conservare l’haghia soros: l’una, con la famiglia imperiale (Leone e Veri-na, Leone II e Ariadne) ai lati della Vergine in trono, probabilmente il mosaico absidale (A. GrABAr, L’i-conoclasme byzantin. Le dossier archéologiques, Paris 19842, p. 29 e nt. 4 alle pp. 54-55); l’altra, forse un’immagine a mosaico di grande formato, rappresentante la Vergine con il Bambino affiancati da due angeli e due santi, Giovanni Battista e Conone, mentre Galbio e Candido sono ritratti in atteggiamento di preghiera. Cf. A. WeNGer, L’Assomption de la Vierge dans la tradition byzantine du VIe au Xe siècle, Paris 1955, pp. 133-135, 300-303; C. ANGelidi – T. PAPAMAstorAkis, Picturing the Spiritual Protector, in Im-ages of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium, a cura di M. VAssilAki, Aldershot 2005, pp. 209-223: 211, 214. b) Le icone citate in una fonte del VII secolo, i Miracula Sancti Artemii, dipinte o a mosaico secondo la ricostruzione di C. MANGo, On the History of the Templon and the Martyrion of St Artemios at Costantinople, «Zograf» 10 (1979), pp. 40-43: 43. Cf. anche M.R. MArchioNiBus, Due tavolette erratiche di Capodimonte, «Arte medievale» n.s., 4 (2005), 2, pp. 115-125: nt. 13 a p. 124. c) Un’icona a mosaico comparirebbe sulla porta del Bosporion a protezione di Costantinopoli durante l’as-sedio arabo del 717-718 secondo la lettura del Sinassario di Costantinopoli alla data del 16 agosto [per il quale si veda H. delehAye, Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirmondiano nunc Bero-liniensi adiectis synaxariis selecti, Bruxellis 1902 (Acta Sanctorum, 63), col. 903] fatta da ANGelidi – PA-PAMAstorAkis, Picturing the Spiritual Protector, p. 212; cf., inoltre, M.R. MArchioNiBus, Affreschi, memoria di icone: quattro esempi campani, «Nέα ‘Ρώμη» 4 (2007) ( ’Αμπελοκήπιον. Studi di amici e colleghi in onore di Vera von Falkenhausen, 4), pp. 79-122: 88 e nt. 25. Secondo E. kitziNGer [Il culto delle imma-

I colori della fede: icone a smalto e a mosaico tra X e XIV secolo 999

Le testimonianze superstiti

Per quanto riguarda le icone a smalto è difficile quantificare un numero di testi-monianze superstiti ed è praticamente impossibile scrivere un corpus, che potrà essere dedicato più in generale invece, come in verità è stato fatto, alla categoria degli smalti7.

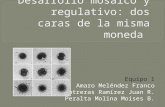

I soggetti, nei casi in cui possiamo parlare di icone a smalto, prediligono la figura di Cristo, della Vergine o dell’arcangelo Michele (fig. 1).

Più facile si presenta la situazione per le icone a mosaico, per lo studio delle quali ci possiamo giovare, solo per citare i contributi pubblicati più significativi, di un’ottima monografia firmata da Italo Furlan nel 19798, di un lungo articolo di Anke-Angelika Krickelberg-Pütz9, del Corpus der byzantinischen Mosaikiko-nen, avviato da Otto Demus, arrestatosi però al primo volume, dedicato alle icone a grande formato e pubblicato nel 199110, ma del quale si prevede la

gini. L’arte bizantina dal cristianesimo delle origini all’Iconoclastia, Firenze 1992 (ed. or. Bloomington-London 1976), p. 43], relativamente a quell’assedio, «incontriamo [...] un’immagine, in questo caso della Vergine, portata attorno alle mura insieme alle reliquie della Santa Croce» (il riferimento testuale va, questa volta, all’inno Acatisto: Patrologia Graeca, 92, Parisiis 1865, col. 1365). Contrasta questa inter-pretazione B.V. PeNtcheVA [Icone e potere. La Madre di Dio a Bisanzio, Milano 2010 (ed. or. University Park, Pennsylvania, 2006), pp. 54, 62-64, 72-75], che ritiene – tra altri motivi a supporto della sua lettu-ra – non sia menzionata alcuna processione con un’icona mariana nella lezione per il 16 agosto del Sinas-sario, mentre il breve sommario che introduce la versione latina dell’Akathistos, che narra le vicende dell’assedio arabo di Costantinopoli, non si riferisce ad un’icona, ma bensì, secondo la studiosa, all’appa-rizione della Vergine stessa (ibid., pp. 63-64). d) La citazione, da parte del patriarca Niceforo e di Teofa-ne il Confessore, di icone musive associate a quelle ad encausto rimosse dal patriarca Niceta durante il regno di Costantino V Copronimo (768-769) (furlAN, Le icone, p. 17). e) Ancora, ma siamo ormai in epoca post-iconoclastica, nel tesoro del monastero italo-greco di San Nicola di Gallucanta (provincia di Salerno) sono registrate alcune icone, tra cui una a mosaico. I documenti più antichi che citano l’imma-gine a mosaico sono datati 1058, ma il tesoro potrebbe risalire ad una data assai più alta: cf. almeno MArchioNiBus, Affreschi, memoria di icone, nt. 2 a p. 79. Per i documenti si veda P. cheruBiNi, Le perga-mene di S. Nicola di Gallucanta (secc. IX-XII), Nocera Inferiore 1990 (Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale; 9), pp. 37-38, 42-43, 48, 65-66, 68-70 e passim, 193-196 (documento 76, 1 gennaio 1058): 195; 197-200 (documento 77, gennaio 1058): 198; 219-223 (documento 88, marzo 1065): 221; forse l’i-cona è ancora citata nel 1109: pp. 309-313 (documento 126, dicembre 1109): 311. Le prime icone a mosaico menzionate, ad esempio, nei documenti monastici che vanno dal VII al XV secolo, pubblicati nei Dumbarton Oaks Studies, appaiono tutte in typika del XII secolo e forse non sono sempre da identificarsi con opere mobili: Byzantine Monastic Foundation Documents, a cura di J. thoMAs – A. coNstANtiNides hero, con l’assistenza di G. coNstABle, 5 voll., Washington 2000 (Dumbarton Oaks Studies, 35): II, pp. 753, 754 (monastero del Cristo Pantokrator a Costantinopoli, typikon del 1136), 798, 827, 836, 838 (monastero della Madre di Dio Kosmosoteira vicino Vira, typikon del 1152). Non tengo in considerazione le testimonianze di età più bassa benché le icone che esse menzionano possano, in alcuni casi, risalire a secoli precedenti. Cf. qui anche nt. 34.

7 K. Wessel, Byzantine Enamels from the 5th to the 13th century, Shannon Ireland 1969 (ed. or. Rec-klinghausen 1967).

8 furlAN, Le icone. È in corso di stampa su «Arte medievale» un nuovo contributo dello studioso sull’argomento.

9 krickelBerG-Pütz, Die Mosaikikone.10 O. deMus, Die byzantinischen Mosaikikonen. I: Die Grossformatigen Ikonen, Wien 1991.

1000 Simona Moretti

continuazione per cura di Helmut Buschhausen ed ora di due articoli di Silvia Pedone11.

Le icone bizantine a mosaico sono in verità rare, se ne contano oggi in totale, tra grande e piccolo formato, poco meno di una cinquantina12. I soggetti, testi-moniati dalle opere esistenti, sono: Cristo (Pantocratore, di Pietà, Emmanuele), la Vergine (sola o più spesso con il Bambino, ma anche con il Bambino e i dodi-ci Apostoli o con sant’Anna), san Nicola, san Demetrio, san Giorgio, san Teodo-ro Stratilate, san Teodoro Tiro, san Giovanni Battista, san Giovanni Teologo, san Basilio, san Giovanni Crisostomo, san Gregorio, Samuele (?), l’intero ciclo delle Feste, ma anche singole scene del dodecaorton e il ritratto collettivo dei Qua-ranta Martiri di Sebaste13. Nelle fonti sono citati ulteriori soggetti14.

Le officine

Per quanto riguarda la produzione delle icone a smalto, le botteghe devono es-sere cercate, oltre che a Costantinopoli, nelle zone d’influenza bizantina, tra le quali segnalo la Georgia, l’Anatolia, ma anche l’Italia, in particolare Venezia e Palermo.

Le icone musive venivano prodotte anch’esse senz’altro nella capitale. Ad

11 S. PedoNe, L’icona di Cristo di Santa Maria in Campitelli: un esempio di «musaico parvissimo», «Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte» 60 (s. III, XXVIII) (2005, ma 2010), pp. 95-132; EAd., Ergomouzaika. E.C. Ryder ha dedicato la sua tesi di Dottorato (New York University, Insti-tute of Fine Arts, 2007) alle icone a micromosaico del periodo tardo bizantino.

12 All’elenco di quarantaquattro pezzi stilato da furlAN (Le icone, pp. 35-100), krickelBerG-Pütz (Die Mosaikikone, pp. 56-111) aggiunge la Vergine con il Bambino di Sofia della fine del XIII secolo - primo quarto del XIV [su questa icona si veda in ultimo: S. NeykoVA in Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22-27 August 2011), III, a cura di A. NikoloV, Sofia 2011, pp. 363-364]; il frammento palermitano con lo stesso soggetto e la medesima datazione, proveniente da Calata-mauro ed oggi conservato nella Galleria Regionale della Sicilia, Palazzo Abatellis (deMus, Die byzantini-schen Mosaikikonen, pp. 59-60, nr. 12, tav. XIII; Federico e la Sicilia dalla terra alla corona, II. Arti figu-rative e arti suntuarie, a cura di M. ANdAloro, Siracusa-Palermo 20002, pp. 513-518, nr. 131); san Deme-trio e san Giorgio dal monastero Xenophontos dell’Athos [E.N. tsiGAridAs, St George, St Demetrios, in Treasures of Mount Athos, catalogo della mostra (Salonicco 1997), Thessaloniki 1997, pp. 54-57, nr. 2.1-2.2]. Mi permetto di segnalare inoltre, come aggiunta a queste due liste, la Haghiosoritissa nel Museo Diocesano di Palermo (fig. 4) del XII secolo (G. trAVAGliAto, Madonna supplicante [Vergine Haghiosoritìs-sa], in La bella Italia. Arte e identità delle città capitali, catalogo della mostra [Reggia di Venaria, Scude-rie Juvarriane, 17 marzo - 11 settembre 2011; Firenze, Palazzo Pitti, 11 ottobre 2011 - 12 febbraio 2012], a cura di A. PAolocci, Cinisello Balsamo [Mi] 2011, pp. 214-215, nr. 5.1.2; su quest’opera, che solleva comunque dubbi riguardo al suo aspetto originario, si veda più avanti nel testo) e l’Eleousa della John C. Weber Collection, ora al Metropolitan Museum di New York (P. dANdridGe, H.C. eVANs, Icon with the Virgin Eleousa, in Byzantium. Faith and Power, pp. 217-218, nr. 128). Quindi, escludendo il pezzo da Calatamauro, senz’altro un frammento di mosaico monumentale (in altri casi rimane il dubbio) benché concepito come pannello isolato, il numero delle icone a mosaico superstiti (e note) sale a quarantanove.

13 furlAN, Le icone, p. 13.14 Ibid., pp. 13-14.

I colori della fede: icone a smalto e a mosaico tra X e XIV secolo 1001

esempio Ettore Merkel attribuisce un piccolo gruppo di tavolette alla mano «di un atelier costantinopolitano diretto da un medesimo magister musivarius attivo al tempo dell’imperatore Andronico II Paleologo (1282-1328)»15. Si tratta del san Giovanni Battista del Tesoro di San Marco, recentemente restaurato (2004), del Dittico delle Dodici Feste conservato al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, dell’Annunciazione del Victoria and Albert Museum di Londra e del san Teodoro Stratilate dell’Ermitage di San Pietroburgo. L’accostamento tra i pezzi qui elen-cati è stato suggerito dalla forma delle lettere delle iscrizioni, dagli incarnati e da altre caratteristiche, come le aureole o i pavimenti. Un simile trattamento delle aureole o dei pavimenti si ritrova poi anche su altre tavolette di età paleologa, come quella rappresentante san Demetrio del Museo Civico di Sassoferrato.

Ma icone portatili a mosaico venivano realizzate forse pure a Salonicco e in qualche località greco-dalmata16, sicuramente sul Monte Athos, a Nicea17, a Cipro e a Venezia, nei paesi slavi, soprattutto in Russia18.

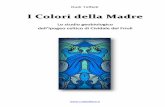

E probabilmente pure in Sicilia dovettero prodursi immagini musive mobili19. Suggeriscono questa ipotesi, a mio avviso, diversi fattori: la presenza, alla fine del Settecento, a Palermo dell’icona con la Trasfigurazione (fig. 2) oggi al Louvre, per lo più datata tra fine XII secolo e inizio XIII20, che mostra affinità tecniche (come l’uso di tessere di marmo per gli abiti)21 e stilistiche con i mosaici del duomo di Monreale, in particolare quelli delle navate (si osservi il dinamismo di talune pose, o il modo di raffigurare il tipo anziano e quello giovane, o ancora il trattamento delle pieghe delle vesti). È stata inoltre notata la vicinanza tra la

15 E. Merkel, Mosaicista costantinopolitano e orafo, Icona di san Giovanni Battista, prima metà del XIV secolo, in Restituzioni 2004. Tesori d’arte restaurati, dodicesima edizione, catalogo della mostra (Vi-cenza, Gallerie di Palazzo Leoni Montanari, 20 marzo - 20 giugno 2004), a cura di C. Bertelli, Vicenza 2004, pp. 152-155, nr. 27: 152.

16 furlAN, Le icone, p. 11. 17 Teodoro Metochite, nella sua ekphrasis della città di Nicea (1290 ca.), elogia lo splendore delle

chiese cittadine e la lucentezza delle sacre icone fatte interamente di pietre preziose: cf. effeNBerGer, Images of Personal Devotion, p. 209.

18 Ibid., p. 210, e nt. 22 a p. 599.19 Ibid., p. 209, come tesi insostenibile. 20 G. GeNtili, Icona della Trasfigurazione, in Torcello alle origini di Venezia tra Occidente e Oriente,

catalogo della mostra (Venezia, Museo Diocesano, 29 agosto 2009 - 10 gennaio 2010), a cura di G. cAPu-to – G. GeNtili, Venezia 2009, p. 173, nr. 55 e fig. a p. 103; A. effeNBerGer in Byzanz: Pracht und Alltag, Bonn 2010, p. 164.

21 A. Weyl cArr, Icon with the Transfiguration, in The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843-1261, catalogo della mostra (New York, The Metropolitan Museum of Art, 11 marzo - 6 luglio 1997), a cura di H.C. eVANs – W.d. WiXoM, New York 1997, pp. 130-131, nr. 77: 130. La studiosa sottolinea, comunque, che sebbene si registri questo espediente tecnico «there is no evidence that it was actually made in Sicily» e Jannic Durand scrive che «the mis-spelling of METAMPOΦOCIC (Transfiguration) with the inversion of the letters ‘O’ and ‘R’ does not necessarily indicate a provincial manufacture» [J. durANd, Micromosaic with the Transfiguration, in Byzantium 330-1453, catalogo della mostra (Londra, Royal Academy of Arts, 25 ottobre 2008 - 22 marzo 2009), a cura di R. corMAck – M. VAssilAki, Londra 2008, p. 437, nr. 226].

1002 Simona Moretti

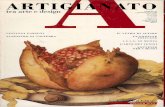

cornice della tavola parigina e quella del Cristo del Bargello a Firenze (fig. 3), pezzo, quest’ultimo, variamente datato, negli studi più recenti, all’interno del XII secolo22 o, seppure con meno seguito, entro la prima metà del XIII secolo23, accostabile a sua volta, almeno in parte, al Pantokrator nella conca absidale della cattedrale di Cefalù, come già sottolineato da Demus24.

All’inizio del Novecento era in Sicilia ancora un’altra icona a mosaico, quel-la con la Crocifissione oggi a Berlino25, datata alla fine del XIII secolo e proba-bilmente proveniente dal mercato antiquario (nel XVII secolo, infatti, la tavola doveva trovarsi probabilmente in una collezione romana26).

Più fortemente legata al territorio e alla storia siciliana è invece la Vergine Haghiosoritissa (fig. 4) attestata nella cattedrale di Palermo almeno dal 1859 e oggi conservata nel vicino Museo Diocesano della città27. Che si tratti di una im-magine «lavoro a musaico sopra tavola», come scriveva Di Marzo nell’Ot- tocento28, non è certo; tuttavia M. Andaloro, che ha dato ripetutamente notizia dell’opera e ne ha proposto una cronologia in età ruggeriana29, afferma che alcune sue caratteristiche «non contraddicono l’ipotesi di trovarsi davanti ad un mosaico portatile»30, mentre G. Travagliato la ritiene un mosaico staccato.

Nuovi dati sulla circolazione nella Sicilia normanna di icone a mosaico sono emersi infine, di recente, da una tesi di laurea assegnata dalla cattedra di Storia

22 deMus, Die byzantinischen Mosaikikonen, pp. 34-38, nr. 6; M.R. MeNNA, Bisanzio e l’ambiente umanistico a Firenze, «Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte» s. III, 53 (1998, ma 2000), pp. 111-158: 154-156, nr. II; M. BAcci, Icona del Pantocratore, in Lo spazio della Sapienza. Santa Sofia a Istanbul, catalogo della mostra (Rimini, Castel Sismondo, 19 agosto - 11 novembre 2007), a cura di R. Piol – M. ricci, Cinisello Balsamo (Mi) 2007, p. 106, nr. 11; id., Micromosaic with Christ Pantokrator, in Byzantium 330-1453, p. 436, nr. 225; M. de GiorGi, Icona del Pantocratore, in Torcello, p. 166, nr. 23 e fig. a p. 72.

23 furlAN, Le icone, pp. 53-54, nr. 11.24 O. deMus, The Mosaics of Norman Sicily, London 1949, p. 393.25 A. effeNBerGer, Mosaic Icon with the Crucifixion, in Byzantium. Faith and Power, pp. 220-221, nr.

130. L’opera era sul mercato catanese nel 1901: P. orsi, Quadretto bizantino a mosaico della Sicilia, in Studien zur Kunst des Ostens Jos. Strzygowski gewidmet, Vienna 1922, ristampato in id., Sicilia bizantina, a cura di G. AGNello, con prefazione di U. zANotti-BiANco, San Giovanni La Punta (Ct) 2000, pp. 99-104.

26 H. BushhAuseN, Zur Frage des makedonischen Ursprungs von Mosaikikonen, in Byzantinē Makedo-nia, 324-1430 m. Ch., Thessaloniki 1995, pp. 57-66: 59; E. Pizzoli in Proceedings of the 22nd Internatio-nal Congress of Byzantine Studies, p. 360.

27 trAVAGliAto, Madonna.28 G. di MArzo, Delle Belle Arti in Sicilia dai Normanni sino alla fine del secolo XIV, II, Palermo 1859,

nt. 2 a p. 110.29 M. ANdAloro, La Vergine Haghiosoritissa dalla Cattedrale di Palermo, in Nobiles Officinae. Perle,

filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Palermo, catalogo della mostra (Palermo, Palazzo dei Nor-manni, 17 dicembre 2003 - 10 marzo 2004 / Vienna, Hofburg, Schweizerhof, Alte Geistliche Schatzkam-mer, 30 marzo-13 giugno 2004), a cura di EAd., I, Catania 2006, pp. 558-559, nr. VIII.19: 559, pur sot-tolineando alcune convergenze, nella sostanza però più deboli, con l’orizzonte figurativo tardo-normanno.

30 Ibid., p. 558; trAVAGliAto, Madonna. Il fondo dorato dell’immagine che mostra un tessuto musivo di qualità notevolmente inferiore, rispetto agli incarnati, risale ad un restauro. È documentato, ad esem-pio, l’intervento di Riolo nell’Ottocento: Di MArzo, Delle Belle Arti, nt. 2 a p. 110.

I colori della fede: icone a smalto e a mosaico tra X e XIV secolo 1003

dell’Arte Bizantina della Sapienza del Prof. Antonio Iacobini31. A questi bisogna aggiungere la notizia dell’inventario della Cappella Palatina del 1309, che ri-porta informazioni in gran parte risalenti al 1277 e menziona una icona musiva di san Giorgio32, e le «yconas de opere musivo subtili quatuor» citate nell’inven-tario di Santa Maria dell’Ammiraglio del 133333.

Stando alle testimonianze pervenuteci, la fortuna delle immagini a micromo-saico sembra avere un picco nell’età paleologa34. Sono orientata a dare una spie-gazione a questa particolare diffusione in una prospettiva di praticità ed econo-mia: è nota la contrazione nel periodo tardo della storia bizantina di decorazioni musive monumentali, imprese impegnative e straordinariamente costose; un’i-cona invece poteva essere commissionata, pagata ed eseguita con meno dispen-dio di forze e di denaro.

Probabilmente i piccoli ‘santini musivi’ venivano realizzati, è una giusta in-tuizione di Furlan, negli (o in rapporto agli) ergasteria responsabili delle opere d’oreficeria e di smalto: questa ipotesi è suggerita tanto dalla concordanza sia di motivi decorativi che dell’effetto della materia (smalto-mosaico) quanto – qui personalmente concordo meno – dalla parentela (continuo a citare liberamente Furlan) del procedimento tecnico (colatura dello smalto tra i divisori metallici – applicazione delle tesserine sulla cera)35.

In realtà, non solo le icone a mosaico di piccolo formato presentano i motivi che sono tipici degli smalti ma anche quelle di grande formato (seppure con tessere piccole). La cornice del Cristo del Bargello (fig. 3), così come quella si-mile della Trasfigurazione di Parigi (fig. 2), trovano infatti un paragone con di-

31 D. fioreNtiNo, Tra Bisanzio e la Sicilia normanna: le committenze artistiche di Matteo d’Aiello, tesi di Laurea triennale in Storia dell’Arte Bizantina, relatore: Prof. A. Iacobini, Sapienza Università di Roma, a.a. 2008-2009, pp. 51, 91, 99. Sui documenti che attestano il dono di un’icona musiva da parte di Matteo d’Aiello (marzo 1171, maggio 1171) cf. ora M.J. JohNsoN, Sacred Gifts: Icon Giving and Veneration in Norman Italy, «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata» s. III, 7, 2010, pp. 103-116: 103-107, che tuttavia riferisce con dubbio l’espressione «cum miesivo» alla cornice dell’icona.

32 M. ANdAloro, La Cappella Palatina di Palermo e l’inventario del 1309 fra analisi e ragionamenti, in Nobiles Officinae, pp. 91-115: 97, 114 e nt. 73 a p. 108.

33 A. GArofAlo, Tabularium regiae ac imperialis capellae collegiatae Divi Petri sacri et regii palatii Panormitani, Palermo 1835, p. 152; ANdAloro, La Cappella Palatina, p. 97.

34 T. VelMANs, Lo stile dell’icona e la regola costantinopolitana. I Balcani e la Russia, in Il viaggio dell’icona dalle origini alla caduta di Bisanzio, a cura di eAd., Milano 20082, pp. 41-84, 227-229: 64. La studiosa sottolinea come le icone a mosaico fossero diffuse anche prima, benché non esistano esemplari precedenti al XII secolo (ibid., p. 64). Eppure sulla datazione dell’icona più antica la critica non è concor-de: il mosaico portatile rappresentante san Nicola, oggi a Patmos, è infatti ricondotto all’XI secolo da al-cuni studiosi (cf. furlAN, Le icone, pp. 35-36, nr. 1). Anche Marina Falla Castelfranchi ipotizza l’esistenza precoce di esemplari di tal genere (cf. MArchioNiBus, Affreschi, memoria di icone, nt. 2 a p. 79 e nt. 25 a p. 88). Per alcune testimonianze di icone a mosaico antecedenti al XII secolo si veda qui la nt. 6 e passim. Sulla menzione di icone negli inventari monastici di XI-XII secolo si veda PeNtcheVA, The Sensual Icon, Appendice 1.

35 furlAN, Le icone, pp. 10-11.

1004 Simona Moretti

versi smalti bizantini (fig. 1). E taluni motivi in verità compaiono anche sui manoscritti di età mediobizantina36.

Dunque non è forse un caso se incontriamo in una stessa opera le due tecni-che combinate insieme: ad esempio, nell’icona a mosaico con san Giovanni Teologo, datata all’inizio del XIV secolo e conservata nella Grande Lavra sul Monte Athos, il mosaico è corredato da una cornice in filigrana con clipei smal-tati, seppure provenienti da un altro oggetto e qui reimpiegati37.

Ancora, nell’inventario della collezione del cardinale Pietro Barbo (1417-1471, papa dal 1464), datato 1457 ma arricchito in momenti successivi, trovia-mo la citazione di icone greche «de musaico» con cornici in smalto38.

È ben noto che questo inventario elenca, fatto eccezionale, ben venticinque icone bizantine a mosaico, pezzi che solo in rarissimi casi sono identificabili dubitativamente con testimonianze superstiti. Però, è stata avanzata anche l’i-potesi che le icone menzionate nel documento possano essere a smalto39, per-mettendo così di affrontare la questione con un altro approccio metodologico: quello cioè della terminologia adottata.

36 Si veda il caso delle cornici con motivi a croce delle icone poc’anzi citate, il Cristo del Bargello (fig. 3) e la Trasfigurazione del Louvre (fig. 2), accostabili ad esempi miniati (BAcci, Icona del Pantocratore, p. 106). Ancora altre testimonianze potrebbero arricchire questo repertorio condiviso tra diversi media arti-stici. Si veda Moretti, “Érga chymeutá”, nt. 34 a p. 349. Cf., inoltre, per un generico riferimento allo sviluppo di uno stile specifico che interessa icone musive, smalti e miniature durante il periodo paleolo-go, deMus, The Mosaics of Norman Sicily, p. 393.

37 furlAN, Le icone, pp. 65-66, nr. 18. Per un’ottima riproduzione fotografica si veda P.L. VocotoPou-los, Funzioni e tipologia delle icone, in Il viaggio dell’icona, pp. 109-149, 230-234: 109 e t. 87 a p. 110.

38 A. iAcoBiNi – G. toscANo, Omero, Iliade, in Andrea Mantegna e i Gonzaga. Rinascimento nel Castel-lo di San Giorgio, catalogo della mostra (Mantova, 16 settembre 2006 - 14 gennaio 2007), a cura di F. treVisANi, Milano 2006, pp. 256-259: 259; S. Moretti, Roma bizantina. Opere d’arte dall’impero di Co-stantinopoli nelle collezioni romane, Roma 2007, p. 50; A. iAcoBiNi – G. toscANo, «More graeco, more la-tino». Gaspare da Padova e la miniatura all’antica, in Mantegna e Roma. L’artista davanti all’antico, a cura di T. cAlVANo – c. cieri ViA – l. VeNturA, Roma 2010, pp. 125-190: 152-153. Sull’inventario si veda X.F. sAloMoN, Cardinal Pietro Barbo’s Collection and its Inventory Reconsidered, «Journal of the History of Collections» 15 (2003), 1, pp. 1-18; P. tosiNi, Inventario dei beni del cardinale Pietro Barbo presso il palazzo di S. Marco in Roma, in I gusti collezionistici di Leonello d’Este. Gioielli e smalti en ronde-bosse a corte, catalogo della mostra (Modena, Galleria Estense, 20 dicembre 2002 - 16 marzo 2003), a cura di F. treVisANi, Modena 2003, pp. 241-242. Le icone, come gli altri pezzi elencati nell’importantis-simo documento, sono tutte stimate economicamente. Il valore monetario delle immagini sacre non era del tutto estraneo al mondo bizantino; si veda in tal senso la testimonianza di Michele Psello, che considera le immagini sacre anche sotto il profilo estetico: A. cutler (with R. BroWNiNG), In the Margins of Byzan-tium? Some Icons in Michael Psellos, in id., Byzantium, Italy and the North. Papers on Cultural Relations, London 2000, pp. 65-75 [già pubblicato in «Byzantine and Modern Greek Studies» 16 (1992), pp. 21-32].

39 O. deMus, Two Palaeologan Mosaic Icons in the Dumbarton Oaks Collection, «Dumbarton Oaks Papers» 14 (1960), pp. 87-199: 96; sAloMoN, Cardinal Pietro Barbo’s Collection, p. 7. Sicuramente tesse-re musive particolarmente brillanti venivano anche chiamate smalti: cf. Medieval Mosaics: Light, Color, Materials, Atti della Giornata di studi La Luce del Potere: Problemi nascosti nei mosaici medievali (Firen-ze, 14 maggio 1998), a cura di E. Borsook – f. Gioffredi suPerBi – G. PAGliArulo, Milano 2000 (Villa I Tatti, 17), pp. 192-193.

I colori della fede: icone a smalto e a mosaico tra X e XIV secolo 1005

La terminologia: qualche nota

In un primo momento, ho scartato l’ipotesi di questa lettura, soprattutto per la registrazione nell’inventario, da parte dello stesso compilatore, di icone musive senza e con cornici a smalto, come già detto. I due termini, dunque, vengono distinti. Successivamente però ho potuto considerare meglio la questione e, ben-ché non abbia cambiato idea sull’interpretazione del documento quattrocente-sco, ho trovato che il termine mosaico in passato veniva, in effetti, utilizzato anche per indicare la tecnica dello smalto.

Per l’occasione rammento solo due casi: il vescovo Guglielmo Lindano, alla fine del Cinquecento, descrive l’icona con cornice a smalti del Cristo Benefatto-re nella basilica romana di Santa Prassede, come «opere mosaico tessulatum»40. Ma ancora, circa due secoli dopo, l’abate Iacopo Morelli, custode e poi bibliote-cario della Libreria di San Marco a Venezia, intento a stilare una nuova ricogni-zione e classificazione inventariale di alcuni oggetti del Tesoro e del Santuario della basilica marciana, nel considerare la celebre icona con san Michele arcan-gelo a mezzo busto (fig. 1) nomina, ad un certo punto, «mosaico» la tecnica a smalto cloisonné41. Viceversa il termine smalto può essere utilizzato per indicare semplicemente una superficie lucida, risplendente. Riporto un solo esempio: nel testamento di Eustazio Boilas (1059)42 si menziona un Vangelo arricchito dalle immagini smaltate dei quattro evangelisti, molto probabilmente quattro minia-ture dai colori brillanti43.

Infine, ma non alla fine, l’aspetto per così dire mutevole del metallo splenden-te e dello smalto è reso in greco, sottolinea Bissera Pentcheva, con il verbo me-

40 M. ANdAloro, Gli smalti dell’icona col Cristo ‘Evergetês’ nella Basilica romana di Santa Prassede, «Prospettiva» 40 (1985), pp. 57-61: 57. Cf. W. liNdANus, Apologia pro eadem D. Petri Apostoli Liturgia, Antuerpiae 1589, p. 98.

41 E. Merkel, Artista costantinopolitano, Icona con il busto dell’arcangelo Michele, seconda metà del X - prima metà dell’XI secolo, rifacimenti e restauri di orafi veneziani: XIV e XIX secolo, in Restituzioni 2006. Tesori d’arte restaurati, tredicesima edizione, catalogo della mostra (Vicenza, Gallerie di Palazzo Leoni Montanari, 25 marzo - 11 giugno 2006), a cura di C. Bertelli, Vicenza 2006, pp. 136-141, nr. 21: 136; S. MArcoN, Il Tesoro di San Marco: le legature preziose e gli studi di Iacopo Morelli su numerosi og-getti, in Oreficeria sacra a Venezia e nel Veneto: un dialogo tra le arti figurative, a cura di L. cAselli – e. Merkel, Treviso 2007 (Ricerche storiche, 8), pp. 131-165: pp. 145-147, 159, nr. 16 e in particolare si guardi la fig. 4 a p. 146. Sull’icona si veda almeno, oltre alla scheda di Merkel in Restituzioni 2006 citata all’inizio della nota, B.V. PeNtcheVA, The Performative Icon, «The Art Bulletin» 88 (2006), 4, pp. 631-655; M. de GiorGi, Icona dell’Arcangelo Michele, in Torcello, p. 173, nr. 54, fig. a p. 102; PeNtcheVA, The Sen-sual Icon, p. 115 e passim.

42 Sul documento si veda: S. VryoNis, The Will of a Provincial Magnate, Eustathios Boilas (1059), «Dumbarton Oaks Papers» 11 (1957), pp. 263-277 (rist. in id., Byzantium: its Internal History and Rela-tions with the Muslim World, London 1971); P. leMerle, Cinq études sur le XIe siècle byzantin, Paris 1977, pp. 15-63; hetheriNGtoN, Enamels in the Byzantine World, p. 34; M. PArANi – B. PitArAkis – j.-M. sPie-ser, Un exemple d’inventaire d’objets liturgiques: Le Testament d’Eustathios Boïlas (Avril 1059), «Revue des Etudes Byzantines» 61 (2003), pp. 143-165.

43 Ibid., p. 162.

1006 Simona Moretti

tallaxo (μεταλλάξω), che descrive la reazione del metallo ai cambiamenti di temperatura44, e metallon (μέταλλον) è un altro termine per indicare le gemme e le tessere musive ancora con l’idea del cambiamento causato dalla reazione alla luce45. Terminologia quest’ultima attestata anche nelle epigrafi latine che accom-pagnano i mosaici altomedievali romani (metalla come tessere d’oro e d’argento)46.

Una particolare iconografia

Oltre alle officine e alla terminologia, altro punto di contatto tra le due categorie di immagini è costituito, a mio avviso, dalla suggestione di particolari iconogra-fie. La Vergine di Cracovia (fig. 5), attribuita ad un atelier cipriota attivo verso la metà47 o la prima metà del XIII secolo48, conservata nella chiesa polacca di Sant’Andrea delle Clarisse e, secondo la tradizione, legata alla regina Salomea (1211 ca.-1268), figlia del principe di Cracovia e poi sposa di Colomanno d’Un-gheria, ripete chiaramente motivi decorativi presenti sugli smalti e l’iconografia della Haghiosoritissa49 nello specifico caso potrebbe rimandare ad un’altra famo-sa, quanto misteriosa, icona: la cosiddetta Chymeftí. Questo epiteto della Vergine – associato all’icona a smalto della Theotokos conservata nella cappella di San Demetrio all’interno del Grande Palazzo di Costantinopoli, citata nel De cerimo-niis e ricordata all’inizio della relazione50 – si legge a fianco ad un tipo di Maria effigiato sul ‘frontespizio’ della celebre icona dell’XI-XII secolo al Sinai. Come si evince da questa galleria di Vergini rappresentate al top dell’icona sinaitica, la Chymeftí è molto simile alla Haghiosoritissa, ma da essa si doveva distinguere – almeno in quei secoli – dal momento che le troviamo rappresentate entrambe, una a fianco all’altra. Il termine Chymeftí rimanda al materiale, lo smalto, e a livello iconografico il particolare più evidente ai nostri occhi che separa i due

44 PeNtcheVA, The Performative Icon, p. 643. Sulla terminologia adottata nelle fonti greche per indi-care le icone a mosaico cf. qui p. 999 e nt. 3.

45 Ibid., pp. 643-644.46 Ringrazio il Prof. Antonio Iacobini per avermi segnalato questa testimonianza occidentale. Cf. E.

Borsook, Rhetoric or Reality: Mosaics as Expressions of a Metaphysical Idea, «Mitteilungen des Kunsthis-torischen Institutes in Florenz» 44 (2000), 1, pp. 2-18: 4.

47 furlAN, Le icone, p. 56.48 krickelBerG-Pütz, Die Mosaikikone, pp. 86-87, 109, 111.49 Su questa iconografia e sul titolo si veda S. der NersessiAN, Two Images of the Virgin in the Dum-

barton Oaks Collection, «Dumbarton Oaks Papers» 14 (1960), pp. 69-86; M. ANdAloro, Note sui temi iconografici della Deesis e dell’Haghiosoritissa. L’icona dell’Haghiosoritissa di Palermo, «Rivista dell’Isti-tuto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte» n.s., 17 (1970), pp. 85-153: 118-143; N. PAttersoN ŠeVčeNko, Virgin Hagiosoritissa, in The Oxford Dictionary of Byzantium, III, New York-Oxford 1991, p. 2171; M. BAcci, Il pennello dell’Evangelista. Storia delle immagini sacre attribuite a san Luca, Pisa 1998, nt. 101 alle pp. 130-131 e passim; MArchioNiBus, Affreschi, memoria di icone, nt. 95 alle pp. 114-115.

50 Moretti, “Érga chymeutá”, p. 341 e ntt. 4 e 5 a p. 347.

I colori della fede: icone a smalto e a mosaico tra X e XIV secolo 1007

tipi è il capo: abbassato nell’Haghiosoritissa, sollevato nell’altro caso51. Tale det-taglio, che coinvolge anche le mani della Vergine, maggiormente rivolte verso l’alto nella Chymeftí52, sembra indicare più concretamente il colloquio con Cri-sto/Dio, che infatti compare a mezzo busto/evocato dalla mano in alcune opere a smalto dove troviamo la Vergine nello stesso atteggiamento di supplica. Si veda il reliquiario di Maastritcht, l’encolpio o il rivestimento a smalto di un’icona perduta conservati al Metropolitan Museum of Art di New York, opere tutte e tre databili tra fine XI e/o inizi XII secolo, o ancora l’encolpio di Sofia (fig. 6), fatto risalire al XII secolo, nel quale però la Madre di Dio compare stante53.

Per quanto riguarda la versione con la figura stante di Maria in dialogo con Cristo/Dio effigiato o evocato nella mezzaluna, essa sembra comparire in diverse immagini miniate realizzate tra XI e XII secolo: ad esempio, sul Lezionario Me-gale Panagia 1 (f. 1v) della Biblioteca del Patriarcato di Gerusalemme, mano-scritto datato agli anni 1060-1061, che nel XIV secolo era nelle mani di una monaca54; sul typicon della confraternita clerico-laicale di Santa Maria di Nau-pactos, monastero femminile nei pressi di Tebe (Grecia) del 108055 (fig. 7); sul cod. Lavra 103A (f. 3r) del secolo XII56.

Si ritiene che la miniatura della Vergine sul documento di Santa Maria la Naupattitissa (fig. 7) rappresenti l’icona venerata dalla confraternita57. Se l’ipo-tesi è, come credo, corretta, allora si può forse immaginare che questa fosse a smalto o a mosaico: lo dichiarano la cornice interna a crocette e il ‘pavimento’ a scacchiera (quest’ultimo, ad esempio, lo ritroviamo, seppure con motivi diversi, su numerose immagini a micromosaico di epoca paleologa). Seguendo questa linea interpretativa, c’è spazio per un’altra proposta (non documentabile ogget-

51 G. fiAccAdori, Parergon Tarvisinum, «Miscellanea Marciana» 17 (2002, ma 2003), pp. 47-70: 49. Cf., inoltre, Moretti, “Érga chymeutá”, ntt. 5 e 7 alla p. 347. Sulla problematica questione degli epiteti della Vergine si veda almeno: A. GuiGliA GuidoBAldi, Vergine orante e Vergine in preghiera: l’immagine e il suo nome, in Deomene. L’immagine dell’orante fra Oriente e Occidente, catalogo della mostra (Ravenna, Museo Nazionale 25 marzo - 24 giugno 2001), a cura di A. doNAti – G. GeNtili, Milano 2001, pp. 33-39.

52 ANdAloro, Note sui temi iconografici, p. 122. 53 Per brevità, nell’ampia bibliografia, menziono solamente (e rispettivamente in ordine di citazione):

A. Weyl cArr, Enkolpion with the Virgin Hagiosoritissa, in The Glory of Byzantium, pp. 165-166, nr. 113; H.C. eVANs, Double-Faced Enkolpion, ibid., p. 165, nr. 112; eAd., Revetments from an Icon of the Virgin Hagiosoritissa, ibid., pp. 348-349, nr. 236; J.D. AlcherMes, Enkolpion with Standing Virgin, ibid., pp. 332-333, nr. 226.

54 P.L. VocotoPoulos, Byzantine Illuminated Manuscripts of the Patriarchate of Jerusalem, translated from the Greek by D.M. Whitehouse, Athens-Jerusalem 2002, p. 24 e fig. a p. 25, nr. 1.

55 Lo statuto della Confraternita venne redatto nel 1048, ma, danneggiato, intorno al 1080 fu scritto e firmato nuovamente. Su questo nuovo documento, oggi conservato nel Tesoro della Cappella Palatina (Tabulario n. 1), si veda ora M.R. MeNNA, La miniatura con la Vergine Haghiosoritissa nella pergamena della confraternita di S. Maria La Naupattitissa, in Nobiles Officinae, pp. 546-547, nr. VIII. 15; S. Moret-ti in Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, pp. 350-351.

56 der NersessiAN, Two Images, p. 84 e fig. 8.57 N. oikoNoMides, The First Century of the Monastery of Hosios Loukas, «Dumbarton Oaks Papers»

66 (1992), pp. 245-255: 248; ma già di MArzo, Delle Belle Arti, p. 23.

1008 Simona Moretti

tivamente, come la precedente ipotesi): la miniatura (cm 28 x 13) potrebbe rap-presentare la copia uno a uno dell’icona venerata58, e nel caso fosse stata a mo-saico verrebbe ad anticipare una tipologia – quella appunto dell’icona a mosai-co di piccolo formato – che a noi è nota solo attraverso esemplari più tardi.

Ulteriori influenze

In termini più generali, le icone con rivestimenti a smalto sembrano influenzare anche quelle a tempera, come stanno a dimostrare una tavola con san Nicola al Sinai databile tra X e XI secolo e più numerose testimonianze del periodo comneno e oltre59.

Letture iconologiche

Ma torniamo al rapporto tra icone a smalto e a mosaico. Non posso qui approfon-dire l’affascinante questione di eventuali letture iconologiche che le accomunano. Accenno solo al fatto che le immagini realizzate con questi materiali colorati60 permettevano una forte interazione con la luce, naturale e artificiale. La luce, come è ben noto, è elemento primario e ricco di significati nell’estetica bizantina61.

Lo smalto e il mosaico, poi, venivano realizzati con l’intervento del fuoco: elemento che evoca l’idea di una purificazione della materia62.

Implicazioni antropologiche

Sono infine da ricordare le implicazioni antropologiche connesse alla fruizione di

58 Ringrazio il Prof. A. Iacobini il quale mi ha suggerito questa ulteriore possibilità di lettura che si accorda perfettamente con quanto leggiamo nel typicon: l’icona cambiava spesso luogo, sostando periodi-camente, per la durata di un mese, in una chiesa per poi passare ad un’altra accompagnata da una pro-cessione con canti. Questo uso liturgico, di cui altri hanno discusso l’origine, poteva essere agevolato dalle piccole dimensioni dell’immagine. Dal typicon non sono stata in grado di ricavare ulteriori informa-zioni sull’oggetto venerato.

59 Moretti, “Érga chymeutá”, p. 346 e nt. 40 a p. 350. Per una buona riproduzione fotografica si veda VelMANs, Lo stile dell’icona, t. 27 a p. 48.

60 Sul fascino dei colori cui i Bizantini erano sensibili si veda L. jAMes, Light and Colour in Byzanti-ne Art, Oxford 1996, capitolo 5; eAd., What Colours Were Byzantine Mosaics, in Medieval Mosaics: Light, Color, Materials, pp. 35-46: 40. E inoltre J. GAGe, Colour and Culture: Practice and Meaning from Anti-quity to Abstraction, London 1993, pp. 39-64, 274-277, 306-308 (Light from the East).

61 La letteratura sul tema è molto ampia, menziono solo, per i riferimenti in termini molto generali: G. PodskAlsky – A. cutler, Light, in The Oxford Dictionary of Byzantium, II, New York-Oxford 1991, pp. 1226-1227; G. federici VescoViNi, Luce, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, VIII, Roma 1997, pp. 25-35.

62 PeNtcheVA, The Performative Icon, p. 643.

I colori della fede: icone a smalto e a mosaico tra X e XIV secolo 1009

questi ‘oggetti’ sacri. Vorrei rapidamente attirare l’attenzione soprattutto su un punto: il coinvolgimento dei sensi. Per questa tematica sono debitrice delle osser-vazioni della Pentcheva: secondo la studiosa infatti l’icona interagiva con il con-testo e con il fedele, vibrava alla luce delle candele e all’olio delle lampade, al suono della musica, del canto e delle preghiere, alla fragranza dell’incenso e alla presenza e al respiro di chi vi si accostava63. L’immagine materializzava l’assenza.

Narra Psello che l’imperatrice Zoe64 «aveva foggiato di sua mano, con molta accuratezza, un Gesù per così dire tutto suo, lo aveva incrostato dei materiali più splendidi e ne aveva realizzato un’effigie che pareva animata: essa dava risposta quando le veniva domandato col trascolorare delle tinte, e il suo colore era spia del futuro»65. L’icona posseduta dalla sovrana macedone è generalmente ritenu-ta un’opera a smalto, in qualche caso invece a mosaico66. A noi qui non interes-sa distinguere, ma sottolineare come il materiale, l’uno o l’altro (o forse anche entrambi), si prestava a veicolare il colloquio della divinità col fedele.

63 Ibid. Sulla «presenza dell’io» in rapporto all’opera d’arte, sulla reazione emotiva dello spettatore davanti all’immagine nel periodo mediobizantino insiste anche, proponendo considerazioni più ampie, J.-M. sPieser, L’arte, in Il mondo bizantino, II, L’impero bizantino (641-1204), a cura di J.-C. cheyNet, ed. it. a cura di S. roNchey – t. BrAcciNi, Torino 2008 (ed. or. Parigi 2006), pp. 397-425: 420-421. Interes-sante è la constatazione che «questo sviluppo della sensibilità va di pari passo con l’accentuazione di un decorativismo molto lontano dalla tradizione classica» (ibid., p. 421).

64 Sulla figura di Zoe si veda il contributo di M. dellA VAlle negli Atti di questo convegno.65 Psello, Imperatori, VI, 66 (vedi qui nt. 1). Sull’attribuzione da parte di Psello di significati simbo-

lici ai colori e sul Cristo Antiphonites di Zoe, jAMes, Light and Colour, pp. 80-85. A. Weyl Carr sottolinea da parte di Psello «his disgust with Empress Zoe’s showy devotional response to her icon of Christ An-tiphonites», in un discorso più generale rivolto all’atteggiamento che, a suo avviso, la corte imperiale aveva sviluppato, perlomeno a partire dalla metà dell’XI secolo: questa cerchia infatti «deplored piety devoid of aesthetic taste, and created an aesthetic and eventually stylistic boundary around itself» (A. Weyl cArr, Court Culture and Cult Icons in Middle Byzantine Constantinople, in Byzantine Court Cultu-re from 829 to 1204, a cura di H. MAGuire, Washington 1997, pp. 81-99: nt. 9 alle pp. 82-83). Su questa enigmatica effigie e la cappella che la conteneva si veda inoltre P. MAGdAliNo, ‘Constantinopolitana’, in Aetos. Studies in honour of Cyril Mango, a cura di i. ŠeVčeNko – i. hutter, Stuttgart 1998, pp. 220-232 [rist. in P. MAGdAliNo, Studies on the History and Topography of Byzantine Constantinople, Aldershot 2006 (Variorum collected studies series, 855)]; G. zuliAN, Reconstructing the Image of an Empress in Middle Byzantine Constantinople: Gender in Byzantium, Psellos’ Empress Zoe and the Chapel of Christ An-tiphonites, «Rosetta» 2 (2007), pp. 32-55; PeNtcheVA, Icone e potere, pp. 200-202; EAd., The Sensual Icon, ad indicem. Devo al Prof. Andrea Paribeni, che ringrazio, la segnalazione dell’articolo di G. Zulian.

66 furlAN, Le icone, p. 21. Le opere che riportano questo epiteto in realtà sono perlopiù a mosaico (Cristo Antiphonites nella chiesa, oggi distrutta, della Koimesis a Nicea, del 1065 circa, e Cristo Antiphoni-tes nella chiesa della Vergine Arakiotissa a Lagoudera, dal 1192; non si tratta però, in entrambi i casi, di opere mobili), ma anche ad affresco (pittura del XIV-XV secolo sul pilastro sud-est della navata di San Demetrio a Tessalonica). Cf. C. MANGo, The Brazen House: A Study of the Vestibule of the Imperial Palace of Constantinople, Copenhagen 1959, pp. 142-148; PeNtcheVA, Icone e potere, nt. 34 a p. 216. L’Antiphoni-tes compare pure su una moneta dell’imperatrice Zoe del 1041-1042 e una sua icona (di cui però non è specificata la materia) viene menzionata nell’inventario del monastero della Madre di Dio Kecharitomene fondato a Costantinopoli dall’imperatrice Irene, moglie di Alessio I Comneno, all’inizio del XII secolo (ibid.; P. GAutier, Le typikon de la Théotokos Kécharitôménè, «Revue des études byzantines» 43 (1985), pp. 5-165: 153; Byzantine Monastic Foundation Documents, II, pp. 649-724: 715). Così come è nota solo dalle fonti, perché distrutta dagli iconoclasti, un’icona dell’Antiphonites, che faceva da pendant ad una della Vergine, nella chiesa costantinopolitana della Chalkoprateia (GuiGliA GuidoBAldi, Vergine orante, p. 34).

Fig. 1. Venezia, basilica di San Marco, Tesoro, icona a smalto: san Michele arcangelo a mezzo busto.

Fig. 2. Parigi, Musée du Louvre, icona musiva: Trasfigurazione.

Fig. 3. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, icona musiva: Cristo (su concessione del MIBAC).

Fig. 4. Palermo, Museo Diocesano, icona musiva: Vergine.