guido graf gespräche mit - HilDok

-

Upload

khangminh22 -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of guido graf gespräche mit - HilDok

theoriender

literatur

guido graf

theorie und praxis 1theorie und praxis gespräche mit

Wir schreiben, lesen, erzählen, sprechen,experimentieren, forschen und lehren. Wirbewegen uns durch literarischeProduktionsräume, erproben Techniken undFormen. Wir beobachten dieGegenwartsliteratur, ihre Entstehung,Vermittlung und Rezeption. Wir erschließenKontexte der Jetztzeit. In dieserSchriftenreihe buchstabieren wir Methoden,Poetiken, Werkprozesse und Inszenierungendes literarischen Schreibens durch.Regelmäßig erscheinen neue Bände, diesich essayistisch, literarisch oder auchwissenschaftlich mit den für dasLiteraturinstitut Hildesheim zentralenFragen auseinandersetzen.

armen avanessianmarcel beyer

ulrich blumenbachjan drees

anke hennigannette pehntsimon roloffsylvia sasse

ulf stolterfohtjacob teichanja utler

senthuran varatharajahuljana wolf

guidograf

theoriender literatur

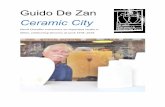

Guido Graf

Theorien der LiteraturGespräche mit

Armen Avanessian, Marcel Beyer,Ulrich Blumenbach, Jan Drees,Anke Hennig, Annette Pehnt,Simon Roloff, Sylvia Sasse,

Jacob Teich, Anja Utler,Senthuran Varatharajah,

Uljana Wolf

DasWerk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer-tung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts-gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Überset-zungen,Mikroverfilmungen und die Einspeicherungund Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Pu-blikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detail-lierte bibliografische Daten sind im Internet über http://

dnb.d-nb.de abrufbar.

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier

Satz und Layout: Guido GrafUmschlaggestaltung: Antje Schroeder,Walsrode

Herstellung: buch.one. Offsetdruckerei Karl GrammlichGmbH, 72124 PliezhausenPrinted in Germany

© Universitätsverlag Hildesheim, Hildesheim 2021

Alle Rechte vorbehalten

ISBN: 978−3−96424−051−4

ISSN (Print): 2750−4077

ISSN (Online): 2750−4085

Dieses Werk steht auch als elektronische Publikation imInternet kostenfrei zur Verfügung: https://doi.org/

10.18442/193

Dieses Werk ist mit der Creative-Commons-Nutzungslizenz »Namensnennung – Nicht kommerziell

– Keine Bearbeitung 4.0 International« versehen.Weitere Informationen finden sich unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

legalcode.de

für Antje

6 7

Inhalt

Theorien der Literatur 9Guido Graf

Wie denkt Literatur? 17Gespräch mit Simon Roloff

Kann man Literatur rauchen? 33Gespräch mit Sylvia Sasse

Spekulative Poetik 53Gespräch mit Anke Hennig und Armen Avanessian

Do this Book or Die 67Gespräch mit Senthuran Varatharajah

falten flächen friktionen 95Im Gespräch mit Annette Pehnt

Dirty Bird Translation 111Im Gespräch mit Uljana Wolf

Wasimmerwitz 125Gespräch mit Ulrich Blumenbach

kommen sehen 141Gespräch mit Anja Utler

Am Rand der Sätze 155Im Gespräch mit Ulf Stolterfoht

Kritik in der Literatur 179Gespräch mit Jan Drees

Im Park 195Gespräch mit Jacob Teich

superfette SPRACHINSTALLATION. Thomas Kling 207Gespräch mit Marcel Beyer

8 9

Theorien der LiteraturGuido Graf

Der Titel ist irreführend. Es handelt sich um einen Etikettenschwin-del. Eine Strategie, die ich mir bei Didier Eribon ausgeliehen habe,dessen Buch Theorien der Literatur von 2015 mit Système du genre etverdicts sexuels untertitelt ist, Literatur also daraufhin betrachtet,wie sie mit Geschlechtlichkeit verfährt, wie sie Rollen codiert undvon geschlechtsspezifischen Sprachregistern codiert wird, wie siesich dieser Mechanismen entzieht, sie aushebelt und unterläuft, seitsie einfach weiß, dass es sich um Programmierungen und Codes han-delt. Einen Unterschied, den Eribon macht, kann man in dem einenBuchstaben finden,der imTitel den Plural markiert.Von Theorien derLiteratur in der Mehrzahl zu reden, betont das Potential von literari-schen Texten, als theoretische Botenstoffe zu fungieren, ohne dabeigleich immer auf einen schlüssigen Zusammenhang angewiesen zusein, der etwa über den Rahmen einer Erzählung hinausweist. In derLiteratur, die, wenn sie gelingt, immer mehr ist als die Summe ihrereinzelnen Teile,werden Vorstellungen von derWelt ausgedrückt, Ide-en finden Verbreitung in Form von Geschichten und Bildern. Dassdavon auch die Bildung von Geschlecht und Identität betroffen ist,sollte eigentlich eine banale Einsicht sein. Doch in Literaturwissen-schaft und ästhetischer Theorie sind da dicke Bretter zu bohren.Wie nun nicht nur das Denken der Sexualität in Erscheinung tritt,unter Bedingungen, die wir Literatur nennen, ergäbe eine gute undgroße Sammlung von entsprechenden Theorien, die in literarischerTextpraxis zeigen, wie sie zum ordnenden Prinzip einer poetischenLogikwerden.Dabei geht es z.B.weniger darum, etwa Figurenrede alsTheorie zu lesen. Denn Romane etwa inszenieren Figuren, die glau-ben, vor den Augen der anderen zu verbergen, was sie sind, währendalle anderen mit dem Wissen spielen, das sie Handlungsmacht überdiese Figuren besitzen.

»Er lässt sich keine Gelegenheit entgehen, dem Leser eine Theo-rie zu skizzieren, die zwar nicht als eine solche thematisiert wird,die zwar aus losen Fragmenten zu bestehen scheint, aus zusam-menhanglosen Bemerkungen,die über die Seiten hinweg inmehr

10 11

oder weniger sentenzieller, mehr oder weniger weihevollerWeiseheruntergebetet werden, die zwar eine spontane Theorie ist, eineProtoTheorie, deren Elemente mehr oder weniger kodifiziert,mehr oder weniger ernsthaft sind, und die eher einer langen, ob-sessiven und manchmal widersprüchlichen Plauderei gleicht alseiner gründlichen Reflexion, jedoch nichtsdestoweniger einenvon einem Homosexuellen gehaltenen Diskurs über die Homo-sexualität darstellt, der ganz und gar nicht dem entspricht, wasvom heterosexuellen Erzähler über jenen gesagt wird.«

Eribon bezieht sich hier auf Marcel Proust. Außer mit Proust befasster sich vor allem mit Jean Genet. Das muss für seine Theorien der Li-teratur reichen. Das literarische Wissen, das Eribon hier eigentlichbeobachtet, erzählt viel vom normativen Charakter des Geschlechts,von Wirkungen und Machtverteilungen, aber eben in Bezug auf Ho-mosexualität. Zweifellos legitim und überzeugend funktioniert die-ses Gender Reading, doch steht es letztlich auf zu schmaler Basis, umtatsächlich von Theorien der Literatur reden zu können. Eribon siehtdas durchaus selbst:

»Wir sehen also, dass das literarischeWerk dazu neigt, seine The-orie der Sexualität schon aufzulösen,während es sie noch errich-tet, sie schon zu dekonstruieren,während es sie noch konstruiert,oder genauer, dass ein theoretischer – oder pseudotheoretischer– Diskurs mit universellem Anspruch auf den Widerstand einesanderen theoretischen – oder pseudotheoretischen – Diskurses(oder mehrerer) trifft, die ihn in Frage stellen, ihn umgehen, insLeere laufen lassen, kurz gesagt: ihn zurückweisen, um anderevorzubringen. Zumindest könnte man das glauben, wenn manbei näherer Betrachtung nicht auch sähe, dass der beherrschte –von den Beherrschten selbst gehaltene – Diskurs in vielerlei Hin-sicht die Neigung hat, die „Schuldigen« wieder der Norm, derNormalität einzugliedern, um ihnen ein Entkommen aus jenerTheorie zu ermöglichen, die sie mit Verbissenheit zu pathologi-sieren, zu partikularisieren oder zu entnormalisieren versucht.“

Das könnte auch damit zusammenhängen, dass die Literatur keineTendenz hat, dieWelt theoretisch zu erfassen, Normalitäten zu erfin-den, sondern mit ihrer Eigendynamik eher Notwendigkeiten schafft,anders auf die Welt zu schauen, Kontexte herzustellen und ihr mittheoretischer Reflexion zu begegnen.Einen blinden Fleck schafft sichEribon aber vor allem dadurch, dass er,was die literarischen Texte be-trifft, allein von männlicher Homosexualität ausgeht und dann auchnoch von großen Schriftstellern. Dass er damit unbefragt einen klas-sischen Topos geschlechtsspezifischer Literaturgeschichtsschreibungübernimmt, kommt Eribon nicht in den Sinn.Weibliche Texte finden

imwichtigsten Kapitel des schmalen Buches Eingang in den Diskurs.Es sind Theoretikerinnen wie Simone de Beauvoir und Judith Butler,auf die sich Eribon bezieht, wenn er nach Konsequenzen sucht ausder Diagnose, dass im theoretischen Wissen literarischer Texte einegehörige Sprengkraft liegt für die Fiktionen der Geschlechtlichkeit,mit denen unser alltägliches Leben strukturiert wird. Da kommt Eri-bon schließlich auch wieder auf das Thema, das er in seinem so er-folgreichen Buch Rückkehr nach Reims verfolgt hat: die Suche nacheinemWiderstand gegen gesellschaftliche und damit auch individu-elle Machtsysteme, der in der komplizenhaften, symbolischen Naturliterarischen Schaffens wiederzufinden ist.Theorien werden auch in dem vorliegenden Buch, das Gespräche mitAutor:innen, Wissenschaftler:innen, und Buchmacher:innen um-fasst, nicht im Sinne einer intellektualistischen Konzeptualisierungverstanden. Es geht weder darum, Literaturtheorien aufzustellenoder sie vorzustellen, noch zu behaupten, Schriftsteller seien Soziolo-gen oder Philosophen, die akademisches Wissen produzieren wollen.Der Plural erlaubt ganz verschiedene Auffassungen von Autor:innenoder innerhalb eines komplexenWerkes zuzulassen und zu kontextu-alisieren. Wirklichkeits- und Textwahrnehmungen spielen dabeiebenso eine Rolle wie existentiellen Einblicke in die diskursive litera-rische Praxis und Produktion. Innerhalb solcher Praxis können Theo-rien nicht nur stattfinden, sondern auch miteinander kollidieren.Die Gespräche sollen zur Objektivierung der Diskurse beitragen. Diein der literarischen Textpraxis geschriebenen und damit prozessier-ten Theorien ähneln den Saiten eines Musikinstruments, die zwarvoneinander getrennt sind, aber alle an derselben Melodie beteiligtsind. Diesen Theorien liegt eine fundamentale Instabilität zugrunde,die nicht nur widersprüchlich durch die Pluralität der Schreib- undDenkweisen wirkt, sondern auch implizit wie explizit die Autoritätmachtvoller Gesten über Schreiben und Lesen untergräbt. Damitwerden diese Theorien der Literatur, also diejenigen, die der Literaturangehören, auch der Pluralität von Identitäten und der Multidimen-sionalität der sozialen Welt gerecht. Das schreibende Selbst weicht,ganz der prozessualen Logik Roland Barthes’ folgend, dem Momentdes Schreibens als dem Ort für Widerstand und Dissens gegenüberder Vorstellung, der theoretische Akt könne Standards literarischerPraxis konsolidieren. Vielmehr zeigen die Gespräche in diesem Band,wie solche literarische Praxis immer auch Wissenspraxis bedeutetund Erkenntnisformen herstellt.Theorien der Literatur in der hier praktizierten Mehrzahl richten ihrInteresse weniger auf das ‘Was’ der Literatur, sondern auf das ‘Wie’.Hier über Literatur zu sprechen, heißt Produktions- und Denkweisen

Theorien der Literatur Theorien der Literatur

12 13

der Literatur in einem Zusammenhang zu sehen. Diese Perspektivenmischen Theorien und Methoden und wissen einigermaßen, was siemischen, aber nicht, was dabei herauskommt. Deshalb bestand dasInteresse der Gespräche zunächst darin, die Praktiken kennenzuler-nen, sie als mögliche Methoden zu identifizieren und sich ihre An-wendung vorstellen zu können. Epistemologisch ist damit noch nichtviel geleistet. Intention war aber auch nicht, Theoriebildung für neusynthetisierte Methoden zu betreiben.Vielmehr geht es nach wie vordarum, methodische und theoretische Gewissheiten, so sie nochexistieren, in Frage zu stellen.Das Vorgehen kann sich in Form von Appropriationen, Adaptionenoder Amalgamierungen realisieren. In jedem Fall aber wird theoreti-sches Wissen als Konvention sichtbar, die in einem spezifischen his-torischen, sozialen und materialen Kontext relative Gültigkeit bean-spruchen kann, zugleich aber deutlichmacht, dass es notwendigwer-den könnte, sich dieser Konvention zu entledigen. Das weist daraufhin, dass Methoden und Praktiken des literarischen Feldes nach denmoralischen Überhöhungsperspektiven und nach den unterwerfen-den Wahrheitsentfaltungen vergangener Epochen immer gerade soviel Wissen produzieren, wie für die nächste Lektüre notwendig ist.Wir trainieren also immer im Resonanzraum solcher Latenz, dieihren Gegenstand kontaminiert. Der Modus der Latenz ist ebensohistorisch definiert und in hermeneutischen Traditionen verhaftetwie dekodierende oder dem Ethos derWahrheit sich verpflichtet füh-lende Lektüren. Das Unverfügbare der Bedeutung wurde (und wird)als Transzendenz, höhere Ordnung und sinngebende Struktur ent-worfen. Insofern das Heilige und Unantastbare in der Annahme einerWirklichkeit gründet, der eine Dimension des Unverfügbaren zuge-schrieben wird und die zugleich ein spezifisches Spektrum der Refle-xion, des Handelns und der Überformungmit dem Ziel der Initiation,der Widmung oder des Heilens ermöglichen soll, neigt es stets auchzu einer Struktur von Latenz.Wir erkennen darin ein grundlegendesPrinzip kultureller Formationen und textueller Verfahren: In den Er-scheinungen von Kultur und Bedeutung verdecken sich die Verfahrenihrer Produktion und sind doch latent zu lesen. Kulturelle Phänome-ne wie etwa Texte haben demnach eine Tiefenstruktur.Texte sind wahr in ihrer möglichen Unwahrheit und wir arbeiten,wenn wir schreiben und lesen, mit grobem und auch feinem Werk-zeug, indemwir Schneisen schlagen, Spuren sichern und auchwiederverwischen und uns literarischer Praxis als derMöglichkeitsform vonLiteratur versichern.Wo sich etwas offenbart, muss etwas verborgensein, auch wenn das Verborgene nicht verfügbar ist. Von Trassierungspricht etwa Anselm Haverkamp und der Ausdruck zeugt noch von

der traditionellen Gewalttätigkeit der hermeneutischenWut des Ver-stehens, gleichwohl er in seiner depersonalisierten Verwendung aufdie Prozessualität dieser interpretatorischen Paradoxie verweist. AlsProzessualität möchte ich beschreiben,was sich in derMischung die-ser Gespräche wie auch in der Diskursivität des Wissens zeigen lässt,in der uns literarische Praxis und ihre Theorien verfügbar werden.Wir lernen und bemühen uns mehr um Ausdifferenzierung und Er-weiterung denn umAusschließung und Dominanz. Denn wir erlebendie Literatur als ein ihrWissen verkörperndes Denken und Schreiben.Wir denken in der Literatur,mit der Literatur und durch die Literatur.Wir beobachten sie als Geste, als Handlung und als Ding, das einePraxis hergestellt hat. Was Werk genannt wurde, zeigt sich als Kon-stellation. In dieser szenischen Streuung stellt sie ein Medium dar,indem sich die Praktiken »dieser Trassierung, Spurensicherung undVerwischung« (Haverkamp) entfalten.Es geht, wie gesagt, nicht um eine Theorie, sondern um Pluralität.Darüber hinaus kann die Literatur in den Theorien der Literatur alsProdukt der Theorien verstanden werden, als ihr Ausdruck. Es sindaber auch Theorien, die der Literatur gehören, die Theorien der Lite-ratur in der Theorie, Literatur als Theorie, Literatur, die sich ihrerselbst bewußt ist, ihrer eigenen Mechaniken, Bedingungen et cetera,die sie ausstellt, in Szene setzt und somit immer auch ihre Theoriebeinhaltet. Das »begriffslose Denken« (Daniel Falb) der Literatur,ihre innere Reflexivität als theoretische wie literarische Praxis ver-standen lenkt den Fokus auf Peripherien und Überkreuzungen, in de-nen in denen die autorschaftliche Subjektkonstitution zugunsten ei-ner größeren Durchlässigkeit und zugunsten ihrer Minorisierungund Multiplikation aufgelöst wird. Werden, klein werden, viele wer-den: Das sind die Bewegungen gegen Formen der Dominanz, als eineIch-Behauptung, die zugleich Selbst-Dekonstruktion betreibt. DieGleichzeitigkeit und die Konjunktion »und«, die das Verbindendeund das Trennende in eins denken, entscheiden, dass die Theorieohne Praxis nicht zu haben ist und die Praxis nicht ohne Theorie.Dasist wegweisend für Theorien der Literatur, die sich auch als eine sozi-ale Poetik verstehen.

Dass diese Gespräche, als Vorlesungspodcast im ersten Pandemie-winter 2020/2021 und nachzuhören unter theorenderliteratur.de,möglich waren, verdanke ich Armen Avanessian, Ulrich Blumenbach,Jan Drees, Anke Hennig, Annette Pehnt, Simon Roloff, Sylvia Sasse,Ulf Stolterfoht, Jacob Teich, Anja Utler, Senthuran Varatharajah undUljanaWolf.

Theorien der Literatur Theorien der Literatur

14 1514 15

Theorien der Literatur Theorien der Literatur

Anmerkungen

Didier Eribon: Theorien der Literatur.Wien: Passagen,2019.

Dieter Mersch: »Ästhetisches Denken: Kunst alsTheoria«, in: Dieter Mersch, Sylvia Sasse, SandroZanetti (Hg.), Ästhetische Theorie. Berlin: Diaphanes,2019, S. 241−259.

16 1716 17

Wie denkt Literatur?Gespräch mit Simon Roloff

Um Suchbewegungen, um das Wegrutschen und um Unordnung, umdisorder geht es in diesen Theorien der Literatur, auch in diesem Ge-spräch, das ich mit Simon Roloff geführt habe. Simon Roloff war Juni-orprofessor am Literaturinstitut Hildesheim und ist jetzt Fellow ander Leuphana in Lüneburg. Simon Roloff ist Autor, Literatur- und Me-dienwissenschaftler. Er studierte an der Humboldt-Universität inBerlin sowie am Literaturinstitut Leipzig. Als Stipendiat des Gradu-ierten-Kollegs Mediale Historiographien promovierte er über RobertWalser. Im Zentrum seiner Arbeit stehen Fragen einer Kulturtech-niktheorie der Literatur, der politischen Literatur sowie des literari-schen Forschens. In Vorbereitung ist auch sein Buch Kunst-Bemü-hung. Wie ich ein kreatives Subjekt wurde. Aktuell verfolgt er einForschungsprojekt: Der simulierter Autor. Literatur als Datenverar-beitung. Darüber und was Literatur als Denken und als Forschungsein könnte, haben wir gesprochen.

Guido GrafSimon,was trinkst Du gerne?Simon RoloffIch hab mir einen Kaffee und einenWein hingestellt. Erst den Kaffee,damit wir am Anfang noch einigermaßen klar sprechen können. UnddenWein dann für den Rest,wenn es dann privat wird.Guido Graf:Ich habe eine Tasse mit Zitronenverbene.Simon RoloffAuch bestimmt anregend, denke ich.Guido GrafDu bist aktuell Fellow an der Leuphana in Lüneburg.Simon Roloff:Richtig.

18 19

hier entsteht Literatur und die hat ein bestimmten Kontext, der ge-nealogisch erforschbar ist. Es wird immer auf Herkünfte gesehen.Und da ist man dann schnell bei Nietzsche, der der Urheber des ge-nealogischen Denkens der Postmoderne ist.Guido GrafIch habe vor ein paar Jahren versucht, diesen Begriff der Schreib-Sze-ne auch auf den Begriff der Leseszene auszudehnen, und es hat sichdann getroffen, dass sich einige Leute aus dieser Forschung, die Mar-tin Stingelin, Sandro Zanetti, Davide Giuriato vor allem mitverant-worten, auch mit der digitalen Schreib-Szene beschäftigt haben. UndDu hast jetzt in Lüneburg ein Forschungsprojekt annonciert: der si-mulierte Autor. Heißt das, dass das,was da so kurz als Abriss zu lesenist, geradezu idealtypisch diese digitale Schreib-Szene ist?Simon RoloffIch kann zumindest andeuten, was mir bisher als sinnfällig erschie-nen ist. Es geht darum, Schreib-Szenenforschung auf Momente desDeep Learnings und der künstlichen Intelligenz anzuwenden. Es gibteinen ersten Roman, der tatsächlich von einer künstlichen Intelli-genz in dem Sinne verantwortet wurde, dass die Maschine im Copy-right mit genannt wird. Das Projekt ging auf einen amerikanischenMedienkünstler zurück, der in Zusammenarbeit mit Google Beat-Prosa und zwar konkret Jack Kerouacs On the Road in einer Art Re-Enactment mit KI nachgeschrieben hat – oder eigentlich nachgefah-ren ist –, indem er einen Computer in ein Auto gepackt hat,mit einerKamera oben auf dem Dach. Es gab auch Mikrofone, die die Gesprä-che der Insassen in dem Auto aufgezeichnet haben. Aus diesem Roh-material hat die KI dann einen Text entstehen lassen. Es wurde ver-sucht, Kerouacs Stil zu reproduzieren. Wie gut das funktioniert hat,ist eine andere Frage, aber das Experiment bestand auch eher darin,Literatur in ihrer Entstehung zu simulieren. Der Autor, der Mensch,der da programmiert, ist natürlich noch vorhanden.Der ist auchmit-gefahren. Aber der Text selbst ist dann aus Trainingsdaten entstan-den,mit denen die KI zuvor gefüttert wurde. Es lassen sich also Über-legungen zurAutorschaft und auch zu den rechtlichen Fragen anstel-len, die bei Autorschaft mit im Spiel sind.DerAutor,wiewir ihn heutekennen, ist eine juristische Konstruktion von 1800.Man wollte Autorsein, die eigene Literatur vermarkten, weil sich das zuvor gängigeMäzenatensystem aufgebraucht hatte. Das war aber nur möglich,weil es die juristische Form des Urhebers gab.Mit den Möglichkeitenvon künstlicher Intelligenz, eigene Texte zu verfassen, stellt sich nundie Frage: Was wird aus diesem Autorschaftskonzept? Mir scheintzum Beispiel, diese Szene, die ich skizziert habe,wäre ein Moment, indem sich neue Fragen der Urheberschaft von literarischen Texten

Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?

18 19

Guido Graf:Du wirst dort damit vorgestellt, dass Du Dich mit Fragen einer Kul-turtechniktheorie der Literatur beschäftigst. Kannst Du kurz erklä-ren,was man sich darunter eigentlich vorstellen kann?Simon RoloffDas berührt tatsächlich Literaturtheorie im weitesten Sinne. Wer»Kulturtechniktheorie der Literatur« gesagt hat, beschäftigt sichgrob gesagt mit so etwas wie Operationsketten, die Literatur hervor-bringen. Das kann im Sinne einer Hildesheimer Schreibprozessfor-schung sein. Das kann aber auch noch viel grundsätzlicher werden,indem man fragt, wie Literatur sich z.B. zu nicht-literarischen Auf-schreibesystemen verhält. Das war schon in meiner Dissertation derFall: Da habe ich mich über Robert Walsers Aufschreibepraktikenschlau gemacht, während er Literatur verfasst hat, und habe danneine Beziehung hergestellt zu Aufschreibepraktiken, die in Arbeitslo-sen-Institutionen seiner Zeit vollzogen wurden. Da ging es vor allemum das Aufschreiben des Lebens, im Fall Walsers als autobiografischeLiteratur, aber auch in der Erhebung von biopolitischen Daten dieserInstitutionen. Kulturtechniktheorie heißt grundsätzlich nur, dass esum eine besondere Art geht, auf Praktiken zu schauen und Literatureben nicht als einen hermetisches System,was einfach aus sich selbstheraus entsteht, zu begreifen, sondern es in einem kulturellen Kon-text zu verorten, der aber sehr technisch, vor allem auchmateriell ge-dacht ist.Guido GrafDas steht in einer Tradition, die an den Satz von Nietzsche anknüpft:»Das Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken«.Die Materiali-tät des Schreibens wird also einbezogen. Das, was Du jetzt in Bezugauf Robert Walser dargestellt hast, wäre eine Erweiterung auf allemöglichen anderen Faktoren, die sich noch dazu gesellen.Simon RoloffDas Schreibzeug selbst ist sehr wichtig. Kulturtechnik hat immer et-was mit konkreten Dingen und Techniken zu tun, aber es wird in die-sen theoretischen Rahmen auch darauf hingewiesen, dass Technikniemals alleine gilt, sondern z.B. in der Herkunft von literarischenSchreibverfahren aus den institutionellen Augschreibeverfahren ih-rer Zeit in ihrer genealogischen Herkunft zu erforschen wäre. WasMartin Stingelin mit der Schreib-Szene, einem Begriff, den RüdigerCampe geprägt hat, vor einigen Jahren thematisiert hat, würde auchauch darunter fallen. Auch wenn da nicht immer von Kulturtechnikdie Rede ist, kann man die Schreib-Szene kulturtechnisch adressie-ren. Und das heißt tatsächlich, historisch vorzugehen und zu sagen,

Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?

20 21

Gedanken, wie Du Nietzsche gerade zitiert hast. Er hat mit seinerSchreibmaschine damals schon gewusst, dass sich derText sofort ver-ändert, sobald man ein neues Schreibzeug hat. Das in verstärkterForm der Fall, wenn die Schreibmaschine nicht nur tippt, sondernauch tatsächlich kreiert und also viel stärker Einfluss auf den Textnimmt, als es damals der Fall gewesen ist.Guido GrafWir können jetzt die Brücke schlagen von dem Begriff der Autor-schaft, die ja oft in der Wissenschaft, in der Kritik sowieso und auchim alltäglichen Sprachgebrauch vor allem subjektbezogen verstan-denwird,hin zu einerAuffassung,die eher von einer Funktion sprichtund zwar in dem Sinne, dass Autorschaft eine Funktion darstellt sowie Sprache auch. Autorschaft wäre dann eine Funktion in einemHandlungszusammenhang, den man als als Klammer auch Literaturnennen kann.Was ich in dieser Vorlesung verfolge, ist eigentlich, die-sen Titel Theorien der Literatur mit zwei Akzenten zu versehen. Daseine ist der Plural. Es geht nicht um eine Theorie, sondern wir neh-men immer eine Pluralität an. Darüber hinaus möchte ich diese Ge-netivkonstruktion Theorien der Literatur auch als einen GenitivusSubjectivus verstehen. Die Theorien also, die der Literatur gehören,die Theorien der Literatur in der Theorie, Literatur als Theorie, Litera-tur, die sich ihrer selbst bewußt ist, ihrer eigenenMechaniken,Bedin-gungen et cetera, die sie ausstellt, in Szene setzt und somit immerauch ihre Theorie beinhaltet.Simon RoloffDas ist interessant, weil es ja darum geht: Welche Form von Wissenhat Literatur eigentlich? Das ist, wie Du sagst, immer auch ein Wis-sen, das immer die Literatur selbst betrifft, ihre eigene Herstellungoder ihre eigene Verfasstheit, ihr eigenen Grenzen vielleicht auch. Inder Schreibszenen-Forschung würde man annehmen, dass es dieMöglichkeit einer Selbstverständigung über den eigenen Entste-hungskontext in Literatur gibt.Aber ich würde sagen, dass es darüberhinausgeht. Literatur kann nicht nur über sich selbst nachdenken. Ichhabemich immer schon gerne damit befasst,welche Verknüpfung ei-gentlich zwischen Literatur und dem außerliterarischen Wissen be-steht, etwa zuwissenschaftlichen Diskursen.Wie verhalten sich diesebeidenMöglichkeiten der Beschreibung vonWelt zueinander? Es gibtAnsätze der sogenannten Poetologien des Wissens, die versucht ha-ben, innerhalb von historischen Untersuchungen auch Literatur ineinemWissensrahmen, zum Beispiel der Ökonomie oder der Biologiezu verorten. Nicht zu verwechseln ist das mit der Darstellung vonWissen in Literatur.

Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?

20 21

stellen. Im Fall des On-the-Road-Experiments, wäre meine Vermu-tung, dass die Urheberschaft zunächst mal bei Google liegt, weil de-nen eben die Technik gehört, auch die Deep-Learning-Software. Dasamerikanische Urheberschaftsrecht hat zum Beispiel überhaupt kei-ne Probleme damit, die Schöpfungshöhe für nichtmenschliche Perso-nen anzunehmen. Außerdem ist es auch sehr gut möglich, dass aufUnternehmen zu übertragen. Softwareunternehmen haben ein Co-pyright auf den Text, der als Code produziert wurde und sofern auchauf das, was die Software dann selbst als neue Codes produziert. Dassind die Fragen, die mich interessieren: Mit was für einem neuen Au-torschaftsbild haben wir es unter der Maßgabe zu tun, dass es sichimmer auch um schreibtechnische und auch juristische Fragen han-delt? Seit den 1960er Jahren tauchen Autorschaftsdiskurse auf, dieman historisch als Vorläufer dessen ansehen könnte, was wir heutehier präsent haben, auch als eine neue Herausforderung auch an denAutorschaftsbegriff der Germanistik.Guido GrafHeinrich Bosse hat 1981 das Buch Autorschaft ist Werkherrschaft ver-öffentlicht, eineAuseinandersetzungmit demBegriff des Autors oderder Autorin, der in einem juristischen Verständnis auch in der Litera-tur niederschlägt. Wenn man so kurz und prägnant konstatiert, wieDu es gesagt hast, dass Autorschaft heute zuallererst ein juristischerBegriff ist, könnte man dann genauso pointiert den Kurzschluss zie-hen, literaturwissenschaftlich, literaturtheoretisch über Autorschaftnachzudenken, ist damit hinfällig?Simon RoloffIch glaube nur, dass es an der Zeit wäre für Literaturwissenschaft,über etwas wie verteilte Autorschaft nachzudenken. Zum Beispielwerden Kollaborationspraktikenmit K.I.wichtiger in Zukunftwerdenund dafür gibt es ja auch Vorläufer – und das ist noch eine andereSpur, die ich vielleicht verfolgen würde, in konzeptueller Literaturoder im generischen Schreiben. Da kann man nicht von einer künst-lichen Intelligenz sprechen, aber dawird natürlich sehr starkmit Ver-fahren, Konzepten und Algorithmen gearbeitet, die tendenziell dieUrheberschaft des Textes wegrücken von dem einen Menschen, derda sitzt und eine göttliche Eingebung hat. Ich bin kein Literaturtheo-retiker, der das soweit tragenmöchte, aber zumindest,wennman dasgenealogisch aufzieht, gibt es guten Grund, den Autorschaftsbegriff,auf den die Germanistik seit 200 Jahren aufbaut, zumindest in Zwei-fel zu ziehen und sich bei bestimmten Texten nochmal zu vergewis-sern, ob nicht das ganze System des Schreibens, auch die Materialitätdes Schreibens, mit einbezogen werden sollte, sobald man über dieUrheberschaft von Texten spricht. Schreibzeug schreibt mit an den

Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?

22 23

Guido GrafAlso etwa: Daniel Kehlmann erzählt von Humboldt und Gauß.Simon RoloffJa, genau. Richard Powers ist ein anderes Beispiel, der sich sehr ele-gant und mit einem tatsächlich unglaublichenWissen innerhalb vonLiteratur als Physiker inszeniert. Zu fragen wäre darüber hinaus, wieLiteraturWissen in ihrer Form oder vielleicht auch in ihrem Produk-tionsprozess verhandelt. Hier finde ich auch den Text von DieterMersch interessant,wo es um die Theoria als Denken der Kunst geht.Was ist, fragt er, wirklich ein Wissen, das es innerhalb der Kunst gibtund das nur innerhalb der Kunst verhandelt werden kann. Seine Vor-sicht gegenüber der Artistic Research in einer heute sehr gängigenForm ist ja die, dass man versucht Kunst oder ästhetische Formen aufpositiv vorhandenes, gesellschaftstheoretisches oder naturwissen-schaftliches Wissen herunterzubrechen. Dann stellt sich ja die Frage:Wozu braucht man das eigentlich?Wennman das genauso gut inner-halb von einem Experiment oder innerhalb einer sozialwissenschaft-lichen Dissertation verhandeln kann, wieso braucht man dann nochein künstlerisches Arbeiten dazu? Wenn es das ist, was dort festge-stellt oder dargestellt wird, wenn man es rein diskursiv reduzierenkann auf das,was abgebildet wird. Bei Mersch wird in der Kunst eineForm von Konjunktionalität hervorgekehrt, also eine Form von Mon-tage, die erst mal unlogische und nicht vollkommen transparenteVerbindungen herstellen kann. Ich hatte etwas Probleme, das auf Li-teratur anzuwenden. Aber bestimmte Formen von Literatur kannman natürlich auch über die Kunsttheorie adressieren, zum Beispielkonzeptuelles Schreiben oder auch Lyrik.Gerade die Gegenwartslyrikist sehr von der Gegenwartskunst her informiert und lässt sich inso-fern auchmit der Kunsttheorie ganz gut adressieren.Abermir schien,dass doch einige genuin literarische Praktiken undMöglichkeiten beiMersch gar nicht vorkommen können, also zum Beispiel das Erzählenals eine Praxis, die für die Literatur wichtiger ist als in den Künsten.Oder auch in den Möglichkeiten, bestimmte Formen von Subjektivi-tät in ihrer eigenen Verfertigung abzubilden, also Subjektivität alsMeta-Prozess des Verfassens einer Ich-Perspektive zu adressieren.Wennman da in die Feinheiten reingeht, ergeben sichMöglichkeiten,literarisches Forschen oder eine Formvon Literaturtheorie, die ein ei-genesWissen herstellt, genauer abzubilden.Guido GrafIch würde gern noch mal zu Richard Powers kommen und zu seinemfrühen Roman The Gold Bug Variations. Der scheint mir ein gutesBeispiel zu sein für das, was Du eben beschrieben hast, für dieses in-nerliterarische Wissen oder das, was die Praxis der Literatur als Wis-

sen fundiert, das eine gewisse Kongruenz mit einem außerliterari-schen, diskursivenWissen eingehen kann.Goldbug Variations ist 1991erschienen. Dieser Titel – The Goldbug Variations – weist eigentlichschon auf etwas hin, was Powers immer wieder macht, also eine Par-allelstruktur aufzubauen, die hier schon im Titel gegeben ist.The Bugverweist auf Poe und dann spielen die Goldberg-Variationen vonBach eine gewichtige Rolle. Powers erzählt in diesem Roman, auch ineiner Parallelaktion, wie sie so typisch ist für seine Bücher, eine Ge-schichte, die in den frühen fünfziger Jahren des 20. Jahrhundertsspielt und dann in der Gegenwart, hier also in den späten 80er Jahrendes 20. Jahrhunderts. In dieser Fünfzigerjahre-Episode geht es um ei-nen jungen Mikrobiologen, der versucht, das menschliche Genom zuentschlüsseln. Er ist in eine Kollegin verliebt, die verheiratet ist. Siehat zum Geburtstag die erste Einspielung der Goldberg-Variationendurch Glenn Gould geschenkt. Er hört das viele Male beschäftigt sichdamit und kommt dann darauf , dass in diesen Buchstabenkombina-tionen, die in Bachs Fugen-Struktur wirksam sind, der Schlüssel fürdie Genom-Entschlüsselung zu finden wäre. Die Liebe bleibt unglü-cklich und man hat danach nie wiederwas von diesemMenschen ge-hört. In der Gegenwartserzählebene gibt es wieder ein junges Paar.Die haben von diesemMenschen gehört und forschen ihm nach. Dassind diese beiden Geschichten. Das spannende jetzt aber ist, dass derganze Roman gebaut ist wie die Goldberg-Variationen selbst auch:Arie, Fuge und Variation. Das geht so weit, dass Powers die Länge derKapitel genau berechnet hat, wie lang sie in Relation zu der Kompo-sition Bachs sein müssen. Was etwa eine Übersetzung ins Deutschegehörige Schwierigkeiten verursacht,weil sie auch mathematisch ar-beitenmuss,um auf das auf in der anderen Sprachewieder herzustel-len. Hier wird die theoria im Roman maßgeblich durch die Form unddie Sprache gebildet.Simon RoloffDas heißt, es gibt so etwas wie ein Abbildungsverhältnis zwischenForm und dem in der Literatur verhandeltenWissen. Ist es eineAbbil-dungsverhältnis oder ein Repräsentationsverhältnis? Bei Mersch fin-de ich sympathisch, dass es eigentlich um eine Form von Überschussgeht, also auch um etwas, was eigentlich gar nicht benannt werdenkann. Ein nicht-propositionales Wissen, was sich auch nicht als Wis-sen in dem Sinne,wie wir es als Wissen zu adressieren gewohnt sind,enthüllen würde, wenn wir darüber sprechen. Das ist vielleicht auchder dunkle und mystische Teil dieses Textes. Oder es gibt eine sofortsich anschließende Frage: Was wäre es denn dann genau? Ist es dannüberhaupt noch Wissen? Oder ist es nicht etwas ganz anderes? Aberzumindest scheint mir bei ihm, dass er nicht von einem Abbildungs-

Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?

24 25

verhältnis zwischen dem Wissen und der Form ausgeht. Sondern esist etwas, was der Form dessen, was als Wissen zumindest vorder-gründig aufgeführt wird, funktioniert. Das wäre fürmich ein Ansatz-punkt bei Mersch, den ich auch interessant finde. Ich habe von AnnaLoewenhaupt Tsing Der Pilz am Ende der Welt gelesen. Eine Anthro-pologin, schon etwas älter, hat ein Buch geschrieben über denMatsutake-Pilz, der das Erste war, was nach dem Atombombenab-wurf in Hiroshima dort gewachsen ist. Sie erzählt eine Theorie desglobalen Kapitalismus anhand dieses einen kleinen Gewächses, daseine Delikatesse in Japan ist, und der Wirtschaftskreisläufe, die dadran hängen. Entscheidend ist aber eigentlich – und das ist derGrund,weshalb sie für Fragen nach demWissen der Literatur interes-sant ist –, dass sie eine sehr unwissenschaftliche Form für ihr Buchgewählt hat, wie das manche Anthropologen immer wieder gernemachen.Diese Versuche gibt es schon seit den seit den 1960er Jahren,weil sich ein bestimmtes Wissen auch nur begrenzt benennen lässtinnerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses. Loewenhaupt Tsingversucht, Narrative, die immer nur Fortschrittsnarrative werden, auf-zubrechen durch die Art ihres Schreibens. Das geschieht in Minia-turessays, die sich immer auch der letztgültigen Herstellung eines ar-gumentativen Zusammenhangs verweigern. Das ist ein ganz ent-scheidendes Moment dieses Buches, für mich zumindest, gewesen,wo man zumindest sagen könnte: hier tritt das Schreiben in einenprekären Zusammenhang mit dem in ihm verhandelten Wissen.Wenn man dieses Buch auch als ein literarisches Buch begreift, was,glaube ich, möglich ist, dann tritt Literatur hier zum Wissen in einsich gegenseitig aufhebendes oder auch hinterfragendes Verhältnis.Daswäre eineMöglichkeit, dieses Verhältnis nicht als Abbildungsver-hältnis zu begreifen. Das sind die Formen des Prekären, des Unsiche-ren oder des Fragenden und Suchenden. Ein Wissen also, das ebennicht sagt: so ist es, sondern eher sagt, so könnte es sein. Es bewegtund verortet sich auch in einem bestimmten Möglichkeitssinn und-raum. Da erscheint mir Literatur ihre Stärken zu haben, in Vieldeu-tigkeiten und ja, vielleicht auch riskanten Versuchen der Herstellungeines Zusammenhangs.Guido GrafDas Buch ist ein Beispiel dafür,worauf Mersch von Anfang an seinenAkzent legt. Und dieses konjunktionelle Denken, also Verbindungenund Montagen herzustellen macht Loewenhaupt Tsing permanent.Sie erzählt in der Ich-Form, verbindet Recherchen kreuz und quermiteinander, beschreibt und erzählt aber auch. Dabei handelt es sichimmer um ein montiertes Erzählen, das wiederum auch mit dem Pilzselbst korrespondiert,mit der Verbreitung dieses Pilzes und auch mit

den Praktiken, die sie etwa für die Wälder von Oregon imWesten derUSA beschreibt, wo diese Pilze sich auch verbreitet haben. Auf einerdeskriptiven Ebene korrespondiert das mit der Art undWeise,wie siedavon erzählt. Verbindend und trennend ist auch der Akzent, denMersch setzt, um zu verdeutlichen, was eigentlich eine Konjunktionist, was der Unterschied ist zwischen einem »sowohl als auch« odereinem »und« oder einem »oder«. Tsing setzt etwas zusammen undzeigt zugleich, wie sie es zusammensetzt. Dadurch wird wiederumdas Ruinöse des Kapitalismus, von dem sie erzählt, erst deutlich.Wo-her kommt eigentlich diese Tradition der Unterscheidung von Litera-tur oder literarischer Praxis undWissen oderWissenschaft?Simon RoloffDafür gibt es natürlich wissenschaftshistorische Gründe. Es gibt dieTrennung zwischen verschiedenen Wissenschaftsformen, den Hu-manities und den Naturwissenschaften, die sich im 19. Jahrhundertvollzogen hat. Es werden Zuständigkeiten geklärt, bestimmte Wis-sensformen bevorzugt oder als objektiv beschrieben. Und natürlichwerden damit auch Machtpositionen zwischen den Wissenschafteneingezogen, Zuständigkeiten zwischen Kunst und Wissenschaft wer-den neu verteilt.Teil der Problematik der artistic research scheint mirzu sein, der Kunst aufzubürden, ein sehr positivistisch gedachtesWissen auch noch einholen zu müssen und dafür zuständig zu sein.Das scheint mir nicht nur eine Überforderung der meisten Künst-ler:innen und auch ihrer Werke zu sein. Es wäre absurd, gerade hierein Zurückgehen hinter die ursprünglichen Teilungen vorzunehmen.Das ist nicht der Weg. Es müsste eher darum gehen, verschiedeneWissensformen in ihrer Besonderheit so zu legitimieren, dass esnicht nur das eine objektive naturwissenschaftlicheWissen gibt, son-dern auch, wie schon länger in der Anthropologie und der Ethnogra-phie von einem Wissen zu sprechen, wenn es um eine eigene Formvon Philosophie geht, eine eigene Art zu denken. Bei Hubert Fichtegibt es diese Ansätze schon in den 1960er Jahren. Da wird zum Bei-spiel die afrikanische Psychiatrie, die natürlich kein Psychiater in Eu-ropa als solche zur Kenntnis genommen hat, als eine genuine Wis-sensform beschrieben. Nicht, dass europäische Literatur und afrika-nisches Denken jemals dasselbe gewesen wären, aber es könnte fürein literarisches Forschen darum gehen, Spezifizitäten von Wissens-formen auszuzeichnen und hier erst mal keine Hierarchisierung vor-zunehmen.Wenn es überhaupt um so etwas wie Revision geht, dannWissensformen, die außerhalb von Objektivität und naturwissen-schaftlichem Wissen sind, auch außerhalb der Geisteswissenschaf-ten,wirklich als Wissensformen zu begreifen.

Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?

26 27

Guido GrafMersch sagt es in seinemText nicht explizit, aber es geht doch darum,die literarische Praxis in ihr Recht treten zu lassen. Ihm ist nicht dieFrage wichtig, was Kunst oder Literatur wissen? Es muss vielmehrheißen: Wie weiß Literatur? Es kommt auf die Verfahren an, auf diePraxis, auf die Medialität der Literatur. Damit wären wir wieder beimAusgangspunkt Deines Forschungsprojektes, wenn man sich idealeBedingungen einer solchen literarischen Praxis anschaut und dann,wie sie sich realisiert. Gegenüber einem Diskurs, gegenüber Thesenund Argumenten wird eine ästhetische Erkenntnis initiiert, ein Den-ken, das in der Praxis verkörpert und gezeigt wird.Simon RoloffIch bin in meinem Buch davon weggekommen, Kapitel über vierzigSeiten mit einer Stimme durcherzählen zu wollen. Also habe ich ver-sucht, kleinere Abschnitte daraus zu machen, Theorie mit Beschrei-bung gegenzuschneiden, dann auch kleinere generische Gedichteeinzustreuen, um in dem Moment auch eine Art Vielstimmigkeitmeiner selbst zu erzeugen. Ich wollte auch gar nicht das einzige In-terpretationszentrum dessen sein, sondern wollte Möglichkeiten fin-den,mich auch zu verlassen oder zu dezentrieren in bestimmtenMo-menten. Und da scheinen mir diese unendlichen Möglichkeiten, dieLiteratur hat, um Subjektivität herzustellen und in ihrer Herstellungvor allem auch zu reflektieren, für einen wissenschaftlichen Diskursbereichernd zu sein. Nicht in dem Sinne, dass sie reduziert werdenmuss auf eine sozialwissenschaftlichen Untersuchung, sondern dasssie auch das wissenschaftlich denkende, das interpretierende Subjektdezentrieren kann. Sie vermag eine zweite oder dritte oder vierteStimme an die Hand zu geben,mit der noch anderes verhandelt wer-den kann, weiter gesprochen werden kann, wo eigentlich schon dersozialtheoretische oder der kulturtheoretische Diskurs verstummenmüsste, weil er hier nicht mehr sprechen kann. Das wäre eine Mög-lichkeit, wo mir literarisches Schreiben eine Rolle zu haben scheintfür Forschung, für das forschende Subjekt als Hilfestellung und nichtso sehr als eine vollständige Transformation, die stattfinden muss,sondern eigentlich eher als etwas,was hinzukommt.Guido GrafDie Probe, die man eigentlich immer machen kann, um herauszufin-den, inwiefern es sich um Literatur handelt oder um Diskurs, z.B. umirgendeinen verkappten Essay oder dergleichen – es gibt ja in allenmöglichen Feldern den Versuch, Sachverhalte in Form einer Erzäh-lung, in einem Roman zu erzählen wie einen Managementberater alsHeldengeschichte – zielt auf einen Überschuss: Entweder die Summeder einzelnen Teile ist mehr als die einzelnen Teile oder nicht.

Simon RoloffRichtig. In dieser Konjunktion, wie Mersch das nennt — oder mankann das auch literarische Montage nennen —, ist man im literari-schen Diskurs. Entsteht darin eigentlich nochmal etwas, was viel-leicht nicht benennbar ist, in einem wissenschaftlichen Diskurs? Istda vielleicht etwas aufgehoben,was nicht möglich ist oderwas unge-sagt bleibt in diesen Diskursen? Mit diesen Management-Ratgebernhabe ich ein konzeptuelles Gedicht gemacht. Ich habe das Sprachma-terial von Improvisationsratgebern genommen und alle Sätze mit«müssen» herausgefiltert und dann der Länge nach geordnet. Wasdabei herauskam, war – ohne dass ich es wollte – tatsächlich dannschon ein Mehr als das, was ich selbst hereingegeben hatte. Ich hatteschon die Idee, keine Imperative zu setzen, sondern wollte sehen,wieimperativ ist das eigentlich gedacht, in welchem Befehlston ist esdann doch gehalten, diese scheinbare Freiheit der Improvisation?Aberwas dabei herauskommt, ist z.B., dass der Schlusssatz dieses Tex-tes ein wahnsinniger Zeitdruck ist, in dem alles stattfindet, in demalles stattfindenmuss.Da ist etwas,was nicht unbedingt gesagt wird,aber was immermitschwingt in diesen Ratgebern.Warum aber über-haupt improvisieren? Warum soll Management improvisieren? Dashat damit zu tun, dass die Produktionslinien enger werden und etwain Software-Produktion bestimmte Sachen sehr unter Zeitdruckstattfinden. Genau das ist im Gedicht durch das Filtern dieser Sätzegut herausgekommen. Hier entsteht etwas, was man nicht generellbenennen kann, wenn man es nur diskursiv untersucht, sondern esentsteht tatsächlich durch die Form, in derman mit der Sprache um-geht.Guido GrafEs kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, auf den Mersch hinweist,dass nämlich die Literatur, die literarische Praxis immer auch aufsich selber verweisen, und der Aggregatzustand von Literatur auchReflexivität wäre, so dass in einer literarischen Praxis immer dieserModus der Selbstreflexivität immanent ist.Simon RoloffJa, das sagt er für die Kunst.Wennman sich Poetik ansieht, ist das seitRoman Jakobson das,was Literatur ausmacht. Das ist die Selbstrefle-xivität des literarischen Zeichens, das Opakwerden eines Zeichens,das Sich-selbst-thematisieren als Zeichen, vielleicht auch eine Laut-lichkeit, die in den Vordergrund tritt, während sie in der normalensprachlichen Botschaft ja eigentlich eher rausgehalten werden muss,weil die Botschaft ankommen soll. Wenn ich einen Satz von Dir zumir sende,möchte ich natürlich nicht, dass Du nur über meine Spra-che nachdenkst. Der Inhalt sollte ankommen. Sobald ich einen lite-

Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?

28 29

rarischen Satz versuche an Lesende zu geben,würde bei Jacobson erstmal im Vordergrund stehen, dass hier Sprache überhaupt passiert alsetwas, was zwischen zwei Kommunikationspartner tritt. Das ist dieIdee. Und ich glaube, dass genau diese Eigenschaft von Literatur einMoment ist, in demman sagen könnte, dass hier genau dieses genuinliterarische Wissen entsteht oder literarisches Wissen adressierbarwird, das mit Sprache als Material zu tun hat.Wennman nun ins Feldgeht und bestimmte Sachen erforscht, als Anthropologin etwa, istSprache überall da.Man hat es in den eigenen Notizbüchern,man hatsie in Interviews, in irgendwelchen Ratgebern, die man noch zusätz-lich liest, während man im Feld ist, und sobald diese Sprache einemferntritt und sobald man sich sie wirklich auch als Sprache anschaut,findetman auch andereMöglichkeiten des Umgangs damit. Es ist wieeine Störung oder ein Irritationsmoment, wenn man merkt, hier sollmir zwarwas erzählt werden, aber ich achte nur auf die Sätze, auf das,wie hier erzählt wird oder wie etwas gesagt wird. Hier hat Literaturdie Möglichkeit, Feinheiten auch des Ausdrucks und der Subjektivi-tät, die durch Sprache und Kommunikation geschaffen werden, her-auszuarbeiten. Das passiert,wennman versucht, Sprache als Sprachewahrzunehmen und sie nicht nur als eine propositionale Angelegen-heit zu verstehen, die möglichst klar eine Botschaft übermitteln soll,sondern sie auch in ihrer Mehrdeutigkeit wahrzunehmen, mit ihr zuspielen und dann aus diesem Spiel heraus neue Erkenntnisse zu ge-nerieren, die propositional sein können, die aber nur durch die Lite-ratur und durch die literarische Praxis entstanden sind.Guido GrafInsofern vermittelt literarische Praxis Unsicherheitskompetenz.Simon RoloffJa, soweit das eine Kompetenz sein kann. Ich fand auch immer denSatz von Alexander Kluge sehr schön, dass es um die massenhafteProduktion von Unterscheidungsvermögen geht. Voraussetzung da-für ist zunächst einmal ein Überforderungsvermögen. Ein Vermögen,sich überblicksarmen Situationen auszusetzen. Dann würde es nichtum Kompetenzen oder Resilienzförderungen durch Lesen oder so et-was Schreckliches gehen, sondern um Literatur als Medium einer er-kenntnisfördernden Verzweiflung. Man steht im literarischen Den-ken immer wieder vor unauflösbaren Situationen oder hat es in derSprache der Literaturmit Mehrdeutigkeiten zu tun. Sich dem auszu-setzen, sich damit zu konfrontieren, kann eine eigene Form des Wis-sens darstellen.

Guido GrafIch habe diesen schönen Satz von Bachtin aus Probleme der Poetik Do-stojewskis aufgeschrieben: «Der Autor konzipiert den Helden alsWort. Deshalb ist dasWort des Autors über den Helden einWort überein anderesWort. Es ist an demHelden als einemWort orientiert unddeshalb dialogisch an ihn gerichtet.Der ganze Roman ist so angelegt,dass der Autor nicht über, sondern mit dem Helden spricht.» Wirmüssten die Leser:in jetzt eigentlich auch nochmit ins Spiel bringen.Simon RoloffJa, da könnte es jetzt weitergehen.

Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?

Anmerkungen

Michail Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs.München : Hanser, 1971.

Heinrich Bosse: Autorschaft ist Werkherrschaft. Überdie Entstehung des Urheberrechts aus dem Geist derGoethezeit. Paderborn: Schöningh 1981.

Rüdiger Campe: «Die Schreibszene. Schreiben.» In:Hans Ulrich Gumbrecht, K. Ludwig Pfeiffer (Hg.):Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche.Situationen offener Epistemologie. Frankfurt a.M.:Suhrkamp 1991, S. 759−772.

Hubert Fichte: Psyche. Die Geschichte derEmpfindlichkeit. Frankfurt a.M: S. Fischer: 1990.

Roman Jakobson: Poetik. Ausgewählte Aufsätze1921−1971.Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2016.

Alexander Kluge: Die Kunst, Unterschiede zu machen.Frankfurt a.M.:Suhrkamp 2016.

30 3130 31

Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?

Anna Loewenhaupt Tsing: Der Pilz am Ende derWelt :über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus. Berlin :Matthes & Seitz Berlin, 2020

Dieter Mersch: »Ästhetisches Denken und Theoria«. In:Dieter Mersch, Sylvia Sasse,Sandro Zanetti (Hg.),Ästhetische Theorie. Zürich: Diaphanes, S. 241−260.

Richard Powers: The Gold Bug Variations. NewYork:Morrow 1991.

Simon Roloff: Der Stellenlose. Robert Walsers Poetikdes Sozialstaats.München: Fink 2016.

Davide Giuriato, Martin Stingelin, Sandro Zanetti (Hg.):»Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum«.Schreibszenen im Zeitalter der Manuskripte.München: Fink 2004.

32 33

Kann man Literatur rauchen?Gespräch mit Sylvia Sasse

Kann man Literatur rauchen? Diese und andere Fragen versucht dasGespräch mit Sylvia Sasse zu beantworten. Sylvia Sasse studierte Sla-wistik und Germanistik an der Universität Konstanz und der Univer-sität Sankt Petersburg. 1990 wurde sie in Konstanz mit einer Arbeitzur Sprachphilosophie der Moskauer Konzeptuellen Literatur promo-viert. Sie war unter anderem in Berlin und Berkeley tätig, habilitiertesich 2005 an der FU Berlin und wurde 2009 auf den Lehrstuhl für Sla-wische Literaturwissenschaft an der Universität Zürich berufen. Sieist Herausgeberin der Online-Magazine Geschichte der Gegenwartund Nowinki. 1975 wurden in der damaligen ČSSR die Mitglieder derRockband Plastic People of the Universewegen obszöner Texte ange-klagt und verurteilt. In Folge dieser Vorgänge hatten sich bislang Per-sönlichkeiten wie der Dramatiker Václav Havel der reformkommu-nistische Politiker Jiří Hašek oder der Philosoph Jan Patočka zusam-mengetan, um das Bürgerrechts-Manifest Charta 77 ins Leben zu ru-fen. Im selben Jahr 1975 erschien auch die tschechische Übersetzungvon Rabelais und seineWelt des russischen Literaturtheoretikers Mi-chail Bachtin. Das Buch spielte eine Rolle im Prozess. Der damaligeStrafverteidiger der Band brachte die Anklage mit der konsequentenAnwendung der von Bachtin herausgearbeiteten Funktion einerLachkultur in arge Bedrängnis. Die Angst vor dem Lachen, sei es dasLachen der Theorie, war beträchtlich. Im Gelächter werden alle ver-meintlichenWahrheiten hintertrieben. Unser Gespräch dreht sich umMichail Bachtin, von dem Sylvia Sasse diverse Schriften übersetztund über den sie vielfach publiziert hat. Wir sprechen darüber, wieBachtin Theorie als Performanz des Schreibens versteht, wie man inTexten mit anderen spricht und über Literatur als künstlerische Er-kenntnis. Zunächst aber geht es um die minimalen Verschiebungen,die Parodien leisten, nicht zuletzt dann,wenn die Parodie der Theoriegilt.

Sylvia SasseWir denken ja immer noch über ein Projekt nach, das wir schon vorein paar Jahren über Theorieparodie geplant haben.Also nicht in dem

32 33

34 35

Sinne, dass Comedians irgendetwas über Theorien sagen , sondern li-terarisch parodistische Verfahren, die Theorie simulieren oder Theo-rien nachahmen. Es gibt da ganz witzige Arbeiten, weil Parodie oderNachahmung auch immer bedeutet, dass man es schon wissen muss.Wenn man ein Simulacrum macht, muss man über das Simulacrummehrwissen als derjenige, der das Original verbrochen hat. Das findeich eine interessante Auseinandersetzung: die Fähigkeit zu erwerben,etwas tatsächlich zu kopieren und dann an einer bestimmten Stellezu verfremden oder zu verändern, um zu zeigen, wie es funktioniertoder wie es eben nicht funktioniert. Ich bin mal gespannt,was wir daso zusammenfinden werden. Zur Theorieparodie gibt es in Russlandviel Material, aber ich hoffe auch woanders.Guido GrafMeinst Du das in dem Sinne, wie etwa Proust Pastiches geschriebenhat?Sylvia SasseJa, vielleicht ein bisschen konzeptueller. Es gibt hier eine starke Ver-bindung zwischen Theorie und Kunst. Zum Teil sind das, seit es Kon-zeptkunst gibt, auch Sachen aus der bildenden Kunst, nicht nur ausder Literatur,weil man sich da auf eine nochmal andere Art undWei-se mit Sprache auseinandersetzt. In Russland gibt es auch in literari-schen Werken Theoretiker, die als Personen vorkommen. Man kannversuchen, Theoriesprache, also z.B. Freuds Sprache oder NietzschesSprache, zu analysieren und dann so weit zu simulieren, dass sie im-plodiert oder dass sie nur noch Verfahren ist und gar kein Inhaltmehr. Das finde ich interessant, weil man dann auf den Akt oder aufdas Formale zu sprechen kommt. Denn so kristallisiert sich immermehr durch die Nachahmung heraus und weniger der Inhalt.Guido GrafAber das geht schon weg von bekannten Parodien wie es sie ja in gro-ßer Zahl etwa zu Heidegger gibt?Sylvia SasseDoch, in diese Richtung kann es auch gehen, und auch um Adorno-Parodien,wie es sie um 1968 gegeben hat. Ein anderes Beispiel ist dieGruppe Spur in Deutschland. Die haben auch ein paar Theorie-Par-odien gemacht. Autorinnen wie Libuše Moníková, die man fast ver-gessen hat und zu Unrecht: Sie hat Wissenschaftssprache in ihre Ro-mane eingefügt, aber eben oft auch parodistisch. Sie hat diese Wis-senschaftssprache überspitzt, Wittgenstein zum Beispiel. Solche Au-torinnen undAutorenwerden ja immer unter einem bestimmten Ge-sichtspunkt gelesen,wo man sich fragt: Wo gehört sie eigentlich hin?Wir haben ein Seminar über Global Slavic Literature gemacht und

schauen uns die unterschiedlichen Generationen derer an, die schonimmer international und auch mehrsprachig geschrieben haben.Und da ist Libuše Moníková ein interessantes Beispiel. DieseWissen-schaftssprache haben wir uns als eine Art von Mehrsprachigkeit an-gesehen, damit man nicht nur Nationalsprachen, die mehrsprachigsein können, betrachtet, sondern überhaupt das Ziehen unterschied-licher Sprachregister.Guido GrafDamit Parodien möglich sind, sind vermutlich zunächst eine ganzeReihe von Epigonen notwendig. Es braucht also nicht nur einen be-sonders prägnanten Stil bei denen, die nur Theorie geschrieben ha-ben, sondern eine große Zahl von epigonalenVersuchen, die Angriffs-fläche bieten.Sylvia SasseDieses Epigonentum ist auch eine unfreiwillige Parodie. Das könnteman insgesamt unter diesem Aspekt anschauen. Da kann man dieDekonstruktion sehen, die sich oft gar nicht mehr auf Analyseobjektekonzentriert, sondern reine Schreibweise wird. Mir geht es wirklichum avanciert künstlerische Parodien.Nicht um sich lustig zumachenüber jemanden, sondern um Parodie als Minimalverschiebung vonetwas zu betrachten, als das Herstellen von Theorie-Simulakren, inder Kunst oder in der Literatur. Ein Film etwawie z.B. von Želimir Žil-nik, dem jugoslawischen Filmemacher, über das Frühwerk von Marxist auch eine Theorie-Parodie. Die Schriften werden wörtlich genom-men und dann aufgeführt. Aber in der Realität. Das sind so unter-schiedliche Ansätze, die Marx in seinen Texten nicht wiederholen,sondern seine Texte ernst nehmen.Guido GrafIn dem Band Ästhetische Theorie, der im Titel etwas aufgreift,was mirfrüher, als ich Adorno gelesen habe, nie in den Sinn gekommen ist,dass man nämlich ästhetische Theorie nicht als Theorie einer Ästhe-tik begreifen muss, sondern die Theorie selbst ästhetisch wird, – indiesem Band hast Du den Aufsatz geschrieben: «Der theoretischeAkt», der sich mit Michail Bachtin beschäftigt und mit dem, was Dufür die Literatur als künstlerische Erkenntnis der Sprache bezeich-nest.Was verbirgt sich dahinter?Sylvia SasseAls wir an dem Band gearbeitet haben, hat mich vor allen Dingen in-teressiert, wie Theorie gemacht ist, also genau dieser Aspekt des Äs-thetischen der Theorie.Theorie ist immer auch Darstellung oderAuf-führung eines Gedankens. Da ist mir ein Zitat aus Bachtins spätenSchriften in den Sinn gekommen. Er hat so um 1960/70 Notizen ge-

Wie denkt Literatur? Kann man Literatur rauchen?

36 37

schrieben, die ihm helfen sollten, sich sein Frühwerk nochmal in Er-innerung zu rufen. Da schreibt er – und das ist eigentlich nur eineRandnotiz –, dass Literatur nicht einfach die Verwendung von Spra-che sei, sondern ihre künstlerische Erkenntnis.Das fand ich eine sehrmoderne, also zeitgenössische Überlegung und auch eine, die manvielleicht nicht so unbedingt mit Bachtin in Verbindung gebrachthat, weil man ihn als denjenigen kennt, der die Dialogizitäts-Theorieausgearbeitet hat, aus der sich dann die Intertextualitäts-Theorieentwickelt hat. Man kennt seine Texte zum Karneval und zur Litera-risierung des Karnevals. Ich fand diese Überlegung interessant undsie wurde noch nicht besprochen. Das ist ein Aspekt, wenn man sichsein gesamtes Werk anschaut, den er nicht formuliert und mit demer auch nicht so stark argumentiert hat, aber den man an der Art undWeise, wie er Theorie macht, eigentlich die ganze Zeit erkennt. Er isteiner derjenigen, die Literatur immer schon als Theorie ernst genom-men haben. Das ist, so wie ich das jetzt sage, natürlich übertrieben,weil er sichmit so vielenAutoren ja gar nicht beschäftigt hat, sondernvor allen Dingenmit Dostojewski und Rabelais.Aber die hat er immerschon auch als Texte gelesen, als literarische Texte, die im GrundePhilosophie oder Theorie aufführen und zeigen.Das ist das,was michinteressiert hat. In diesem Zusammenhang gibt es auch den Begriffdes Obraz, der im Russischen so etwas wie Bild bedeutet. Bei Bachtingeht es darum, dass literarische Sprache Sprache darstellt, die Mög-lichkeiten von Sprache und des Umgangs mit Sprache. Diese Mög-lichkeiten sind in der Literatur aus seiner Perspektive viel größer aus-gefaltet als in der Alltagssprache.Guido GrafDu hast darauf hingewiesen, wie bemerkenswert es ist, dass Bachtinneben Dostojewski, Rabelais und Proust kaum irgendetwas anderesrezipiert hat. Hat Bachtin eigentlich Theorie auch wie Literatur rezi-piert oder ist da in seiner Rezeption dann doch grundsätzlich etwasverschieden?Sylvia SasseDas ist eine gute Frage. Er hat sich ja zu unterschiedlichen Zeiten mitunterschiedlicher Theorie beschäftigt. In den frühen zwanziger Jah-ren hat er viel Georg Simmel gelesen. Er hat Kant gelesen, die Neo-Kantianer und mit einem Blick gelesen, der in der Auseinanderset-zung der Philosophie mit Ästhetik etwas vermisst, was er in der Lite-ratur findet. Er hat – und das begann mit Dostojewski Mitte derzwanziger Jahre – versucht zu zeigen, dass Literatur etwas kann odertut,worauf Philosophie oft verzichtet, also auch die Frage,wie sie sichbezieht auf den anderen, wie sie gemacht ist, und wie sie das zeigt,wie sie Sprache aufführt und nicht so tut, als wäre Sprache vorhan-

den und man könne etwas damit sagen.Das heißt, er hat Philosophienicht wie Literatur gelesen. Ganz im Gegenteil. Er hat an ihr etwasvermisst und auch an Theorie etwas vermisst. Er schreibt um 1920 einBuch, das 1986 veröffentlicht worden ist: Zur Philosophie der Hand-lung. Darin versucht er sich an Kant abzuarbeiten und zu sagen: Wirmüssen der Ästhetik und auch der Theorie etwas hinzufügen, wasBachtin Ethik nennt. Er meint damit: Wenn ich etwas sage oderschreibe, tue ich das in einem ganz konkreten Moment, an einemganz konkreten Ort und ich beziehe mich dabei auf ganz konkreteDinge. Das heißt, ich kann mich nicht außerhalb dieses Textes oderder Situation stellen, in der alles stattfindet. Das Ethische ist fürBachtin ein Moment der Erkenntnis des Hier und Jetzt. Er sprichtauch von dem Versuch, aus der Philosophie eine Ereignisphilosophiezu machen. Ereignis heißt im Russischen sobytie, also wörtlich ge-nommen: «mit sein» Das heißt, ich bin immer schon in Relation zuetwas anderem, zu einem anderen Text, zu einer anderen Situationoder zu einer anderen Person. Das ist etwas,wie Bachtin sagt,was diePhilosophie oft verleugnet,wo sie diesen Akt des Schreibens, den Aktdes Machens, das Hier-und-Jetzt-Sein wieder ausradiert. Für die Lite-ratur sei, so Bachtin, das Problem ähnlich, zum Beispiel der auktorialeErzähler, der sich auch außerhalb von allem stellt,was geschrieben istund eine künstliche Position eingeht und so tut, als könne er sich au-ßerhalb der Dinge imaginieren, in denen er sich befindet. Das ist ei-gentlich eine völlig künstliche Situation. Wir können das im Lebennicht. Ich kannmich nicht überDich erheben. Ich sehe immervonDirnur das,was Dumir zeigst. Ich kann nicht in Dein Inneres gucken. Ichkann Deinen Rücken nicht sehen,wenn ich Dich von vorne anschaue.Das heißt,wir haben immer blinde Flecken.Das Problemvon Philoso-phie und Literatur, so Bachtin, ist zunächst, diese blinden Flecken zuüberzeichnen, zu übermalen,weg zu argumentieren und sie nicht zulassen. Dann liest er irgendwann Dostojewski und findet: Der machtdas nicht. Dostojewski entwickelt für ihn in seiner Literatur eine phi-losophische Erkenntnis der Unmöglichkeit, sich über den anderenhinwegzusetzen. Das formuliert Bachtin dann 1929 in seinem BuchZur Poetik Dostojewskis. Bei Dostojewski sprechen die Figuren, sagtBachtin. Die Figuren in Dostojewskis Romanen sprechen miteinan-der und nicht übereinander. Auch der Erzähler steht auf einer hori-zontalen Ebene. Eigentlich ein demokratisches Prinzip, was er alsoschon 1929 anspricht. Der Erzähler steht nicht über den Figuren, son-dern er spricht mit den Figuren. So wünscht er sich auch Philosophieund Theorie, auf dieser horizontalen Ebene im Dialog mit dem ande-ren.

Kann man Literatur rauchen? Kann man Literatur rauchen?

38 39

Guido GrafDiese Dostojewski-Lektüre undwas Bachtin damit macht, liefern unsein wunderbares Kriterium dafür, was Literatur ist und vielleichtauch,was gute Literatur ist: eine Literatur, die dieses Mitsein in ihrerForm und in ihrer Performanz transportiert.Sylvia SasseBachtin würde sogar sagen, Dostojewski liefert uns eine philosophi-sche Erkenntnis, dass es unmöglich ist, dass sich der Einzelne überden anderen erhebt und aus philosophischer oder auch literarischerPerspektive mehrweiß als der andere. Das ist für ihn das,was er ethi-sche Perspektive oder ethische Sicht nennt. Er spricht auch noch voneinem anderen Begriff, den er immer wieder verwendet, von einemvidenie, also von einem Sehen. Bachtin sagt auch, dass die Literaturdie Sprache sieht oder die Art und Weise, wie sie zustande kommt.Auch das Denken sieht, weil es, wenn es in diesem dialogischen Ver-hältnis ist, eine eingeschränkte Perspektive ist und keine künstlichePerspektive. Philosophen, auch der Neo-Kantianismus, befinden sichin einer künstlichen Perspektive. Sie erheben sich gewissermaßenüber den anderen, haben schon ein Urteil, präfigurieren oder sehenetwas, was sie imaginieren, aber sagen nicht, dass sie es imaginieren,sondern tun so, als sei es tatsächlich vorhanden. Bei Dostojewski wirddas runtergefahren auf eine horizontale Perspektive, von der Bachtinsagt: Das ist dialogisch. Er meint mit «dialogisch» nicht, dass dasDialoge seien. Dialog kann seinem Verständnis nach auch monolo-gisch sein.Das ist sein Gegenwort. Ihm geht es um die Art undWeise,wie wir uns tatsächlich in der Welt bewegen. Wir fangen etwas auf,sprechen etwas weiter. Das ist die Art und Weise, wie wir in der Weltselber sind. Dostojewski transportiert das in eine literarische Form.Das sei viel realistischer als alles andere,weil das unrealistischste einallwissender Erzähler sei. Den kann es in derWirklichkeit überhauptnicht geben. Realistisches Erzählen bedeutet in Bachtins Dostojew-ski-Lektüre: Ich spreche mit allen anderen, jeder hat eine Stimmeund ich erkenne den anderen nie vollständig. Die Rede ist, das istauch eine andere Formulierung von ihm, nie abgeschlossen. Sie wirdimmer weiter gedacht, weiter gesprochen, in der Zukunft vermutlichverändert. Allles ist im Fluss, in einem Werden. Das sind Formulie-rungen, die er verwendet, schon in den 30er Jahren, die dann, etwa inder poststrukturalistischen Philosophie – also dasWerden bei Deleu-ze oder eben auch das Dialogische bei Kristeva oder auch bei Barthes– wieder vorkommen.Guido GrafWenn man die späten Vorlesungen von Roland Barthes liest, merktman zwar nicht unmittelbar, dass er sich mit Bachtin beschäftigt hat,

und wenn, hat er das über die Vermittlung von Julia Kristeva getan.Aber die Art, wie beispielsweise die Vorbereitung des Romans bei Ro-land Barthes diesen Gedanken vom Schreiben als Prozess zur Ver-wicklung von Theorie und literarischem Schreiben weitertreibt,knüpft da ja unmittelbar an.Sylvia SasseKristeva hat 1967/68 ihre zentralen Bachtin-Aufsätze geschrieben. Siesaß zu dieser Zeit auch im Seminar von Barthes. Es gibt Aufzeichnun-gen von Roland Barthes, in denen er auch das Vokabular, ohne Kriste-va zu erwähnen,verwendet. Er spricht über eine neue Idee von Litera-tur, die intertextuell sein muss, die Beziehungen zwischen den Tex-ten ermittelnmuss und die auch dialogisch sein soll.Das ist noch, be-vor er über den Tod des Autors schreibt. Er spricht von Intertextuali-tät, ist aber selbst überhaupt nicht intertextuell. Darum geht es jaBachtin auch: Das ganze Gerede, das ganzes Sprechen, die Bezüglich-keit untereinander nicht auszuschalten, sondern tatsächlich aufzu-nehmen und den anderen als anderen zu lassen und wahrzunehmen,aber ihn tatsächlich als anderen zu zitieren oder zu verwenden oderanzusprechen.Guido GrafDie Konsequenz wäre das,was immer vorläufig, instabil, unfertig, of-fen bleibt.Sylvia SasseKristeva spricht später von einem Mosaik aus verschiedenen Texten,oder auch von einer écriture/lecture, also von einem permanentenSchreiben-Lesen. Bachtin hat das nicht so gefasst, sondern mehr de-monstriert. Bei ihm wird das, was er theoretisch fasst, auch aufge-führt. Er spricht permanent auch in seinen Texten mit anderen. Dashat man ihm dann später auch zur Last gelegt, dass er dergleichen oftnicht als philologisches Zitat ausweist oder Gesprächsfetzen nichtkenntlich macht. Aber Bachtin selber hat die wenigsten Texte über-haupt selbst publiziert. Die meisten Texte sind herausgegeben wor-den und herausgegebene Texte haben oft nichts mehrmit demAutorzu tun, sondern mit der Art und Weise, wie die Herausgeber etwasherausgeben. Er wurde bezichtigt, Plagiate verübt zu haben. Das istetwas, woran sich dann auch viele Philosophen und Literaturwissen-schaftler aufgehalten haben, fast in einer kriminologischen, intertex-tuellen Gier, ihm nachzuweisen, dass der Gedanke vielleicht schonmal woanders vorgekommen sei. Aber das Verrückte ist ja, dass dasgenau seine offene Theorie ist.Guido GrafDer Vorwurf muss ihmmerkwürdig vorgekommen sein.

Kann man Literatur rauchen? Kann man Literatur rauchen?

40 41

Sylvia SasseDen Vorwurf hat er nicht mehr gehört. Das ist ein Rezeptionsphäno-men. Bachtin ist zu seiner Zeit kaum rezipiert worden. Kurz nach derPublikation des Buches von 1929 ist er verhaftet worden, nicht wegendes Buches, sondern weil man ihm die Mitgliedschaft in einer soge-nannten rechten Gruppe vorwarf. Rechts hieß von Stalin aus gedachteher links. Bachtin war kein Revolutionär, eher ein bürgerlicher Ge-lehrter, der die Revolution auch kritisiert hat. Da wurden ganzeGruppen verhaftet, 1927/28 aus der Akademie der Wissenschaftenund auch befreundete Philosophen. Bachtin wurde in die Verban-nung geschickt. Eigentlich sollte er auf die Solowezki, eines derschlimmsten Lager, aber er war damals schon sehr krank. Er hatteeine chronische Konochenmarksentzündung und wurde dann, weilFreunde ihm geholfen haben, verbannt nach Kustanaj. Er saß damehrere Jahre in der Einsamkeit, konnte sich auch nicht intellektuellaustauschen und war darauf angewiesen, dass Leute ihm Bücher ge-schickt haben. In dieser Zeit entwickelte er die Theorie des dialogi-schen Wortes noch stärker als er das 1929 in dem Dostojewski-Buchschon gemacht hat. Das ist ja eine verrückte Situation: Nicht diesenAustausch zu haben, aber die Idee des Dialogischen so sehr in denVordergrund zu stellen. Wichtig ist, dass seine Theorie die Perfor-manz seines Schreibens ist, dass er sein eigenes Schreiben so be-schreibt, wie er auch seine Theorie beschreibt: ein offenes unabge-schlossenes, sich stets im Werden befindendes, dialogisches Schrei-ben.Guido GrafWenn ich Probleme der Poetik Dostoewskijsmit dem Band vergleiche,den Du mit Renate Lachmann zusammen herausgegeben hast –Sprechgattungen -, dann sehe ich große Unterschiede in dem, wie esgeschrieben ist. Wie hat sich die Schreibweise bei Bachtin im Laufeder Zeit verändert?Sylvia SasseBachtin hat sehr unterschiedliche Sachen geschrieben. Sprechgattun-gen, Problema rečevych žanrov, über die Rede-Gattungen, war eineAuftragsarbeit von der Hochschule, an der er damals teilweise gelehrthat.Man kann das schlecht vergleichen.Sprechgattungen ist auch un-fertig.Das ist ein Fragment, das er nie selbst zur Publikation freigege-ben hat. Das hat man im Nachhinein bei ihm gefunden, während erunentwegt am Rabelais-Buch gearbeitet hat. Er wollte das eigentlichals Habilitation einreichen. Das ist in einem unfassbar langwierigenVerfahren entstanden, das er als erwachsener Gelehrter in dem sozi-alistischen Umfeld über sich ergehen lassen musste. Es wurde auchimmerwieder überarbeitet. Er geht er von ganz unterschiedlichen Sa-

chen aus. Ich finde, die stärksten Bücher sind das Dostojewski- unddas Rabelais-Buch, weil er da von der Literatur ausgeht, die Literaturernst nimmt, sein Material liest und es in seiner Philosophiehaftig-keit zeigt, wie die Texte von Rabelais und Dostojewski sowohl Histo-risches, Ästhetisches, als auch philosophisches Wissen ihrer Zeit dar-stellen oder aufführen.Und dieses Sprechakt-Buch ist ein Versuch, aneinzelne linguistischen Forschungen anzuknüpfen. Das, was wir ver-öffentlich konnten, war im Grunde nur das erste und zweite Kapitel.Alles, was er danach in Aussicht stellte, hat er nicht mehr gemacht.Eigentlich funktioniert das wie eine Definition dessen, was er sichunter Sprechgattungen vorstellt.Aber theoretisch ist es auch interes-sant, weil er sagt, Literatur ist wie eine Sprechgattung. Alles was wirmachen, sind Sprechgattungen. Die Art undWeise,wie wir miteinan-der reden, hat damit zu tun, wie wir Dinge präsentieren. In der Gat-tung zeigt sich auch der Inhalt oder erscheint auf eine andere Weise.Das hat Bachtin interessiert. Daraus wollte er eigentlich noch mehrmachen. Mit dem Roman als Sprechgattung hatte er sich ja schonmal beschäftigt und hatte vor, ein Buch über eben diese unterschied-lichen Sprechgattungen zu schreiben.Guido GrafTheoretisch und natürlich aus so einer nachträglichen Perspektivehat es ja offensichtlich keine Beziehung zu zeitgenössischen Autorenin Russland gegeben, also zu Leuten wie Alexander Wwedenski oderDaniil Charms. Eine Auseinandersetzung mit dieser Oberiu-Gruppewäre ja spannend und theoretisch eben auch möglich gewesen.Sylvia SasseBachtin war,was Literatur anbelangt, eher klassisch und konservativ.Die Avantgarde hat ihn überhaupt nicht interessiert.Mit Oberiu hät-te er nichts anfangen können.Guido GrafObwohl die doch vieles auf ihre Art aufgegriffen haben, was Bachtinbeschäftigt hat, oder?Sylvia SasseEs hätte viele Verbindungen gegeben. Die ganzen zerstückelten Kör-per beiOberiuwären gut als Fortsetzung von Rabelais,vielleicht nichtals obszöner, aber als absurde Körper,deren Körperteile getrennt von-einander dann durch die Welt wandern, zu lesen gewesen. AberBachtin hat sich eigentlich kaum mit zeitgenössischer Literatur aus-einandergesetzt. Er hat manchmal ein paar Einträge geschrieben fürLexika oder Zeitungen. Aber er konnte ja kaum publizieren. Er hattekeinen Zugang zu Publikationen als Verbannter und als jemand, dem,als er 1929 verurteilt wurde, das Recht abgesprochen wurde, künftig

Kann man Literatur rauchen? Kann man Literatur rauchen?

42 43

in einer der beiden großen Städte, also in Leningrad und in Moskauzu wohnen. Das heißt, er musste sich immer die ganze Zeit irgendwoam Rande aufhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen hatteer auch wenig Kontakte, nicht nur zur zeitgenössischen Literatur,sondern auch zur zeitgenössischen Semiotik z.B.. Er hat das rezipiert,aber es gab zum Beispiel kaum eine öffentliche Auseinandersetzungzwischen ihm und denjenigen, die aus der formalen Schule kamen. Erhatte schon in den zwanziger Jahren einen Text geschrieben über denFormalismus, den er kritisiert hat.Aber gleichzeitig ist das ja das Ver-rückte in der Sowjetunion gewesen: All diese Begriffe wurden poli-tisch instrumentalisiert und schief rezipiert. Plötzlich wurde Forma-lismus zu einem politischen Generalvorwurf. Auch Bachtins Buchüber Rabelais – da ging es ja um das Lachen des Volkes in der Renais-sance und über die Kannibalisierung der Literatur – hat man dannspäter als formalistischen Machwerk bezeichnet, gerade bei seinemVersuch der Habilitation. Die hat man dann ihm eben auch nicht ge-währt. Man hat immer nur gesagt, ein Doktortitel ist in Ordnung,aber die Habilitation wurde ihm nicht zugesprochen.Man wollte ihnerniedrigen.Das würde angeblich nicht ausreichen. Natürlich konntedie Sowjetunion mit seinen Texten nichts anfangen. Diese Idee desLachens, das Bachtin als subversives Lachen konzipiert hat, war na-türlich überhaupt nicht dieses volksfröhliche Lachen des sozialisti-schen Realismus in den dreißiger Jahren, diese jubilierende Fröhlich-keit. Ganz im Gegenteil. Das Dialogische z.B.wäre eine super marxis-tische Theorie gewesen. Es geht es ja genau darum, das alles auf einerStufe steht. Niemand steht höher als der andere. Aber natürlich istdas genau nicht zu einer marxistischen oder zu einer leninistischenLiteraturtheorie geworden, weil es auch um Vielstimmigkeit gingund nicht um Monologizität, wie Bachtin das andere bezeichnet hat.Damit meinte er im Grunde das ideologische Sprechen.Guido GrafNach langer Zeit, erst 1963 konnte dann erst das Dostojewski-Buchveröffentlicht werden. Danach ist Bachtin auch in Frankreich und inden USA rezipiert worden. Hat er davon eigentlich noch was mitbe-kommen? 1975 ist er ja gestorben.Sylvia SasseEr hat noch ein wenig die Re-Rezeption von Dostojewski mitbekom-men. Da war es dann Roman Jakobson, der ihn auf den internationa-len Slawistik-Kongressen vorgestellt hat. Auch die Rezeption inFrankreich durch Julia Kristeva, die ja sehr wichtig war, hat er wahr-genommen. Ohne Kristeva hätte das einen ganz anderen Verlauf ge-nommen. Das hat er schon noch mitbekommen. Er hat auch die Re-zeption in Poetik und Hermeneutik in Konstanz mitbekommen und

sich da informiert über Rezeptionsästhetik.Aber eben immer nur ausder Ferne. Er konnte da nicht aktiv diskutieren, also das, was ja ei-gentlich seine Idee gewesen wäre: Dieser offene, polyphone, wissen-schaftliche Dialog. Denn für ihn war wichtig, dass die Theorie immerauch ein Wiederschreiben von bereits Vergangenem ist, dass mannicht Theorie aus dem Nichts heraus schöpft, dass man nicht so tunmuss, als wenn man praktisch ein originärer Theoretiker wäre. Theo-rie funktioniert für ihnwie Literatur in diesem Denk-Chronotopos inRaum und Zeit, der immer wieder etwas aufgreift, verwirft, um-schreibt, wieder schreibt, partizipiert, transformiert und so weiter.Das war das, was was für ihn wesentlich war. Ich denke, das ist auchdas,was heute wichtig ist undwas man auch in theoretischen Debat-ten oft nicht sieht. Was bedeutet das überhaupt, dass Theorie dialo-gisch ist? Wie verhalten wir uns zum anderen Theoretiker oder zu ei-nem anderen Text?Wie machen wir unsere Argumente kenntlich, diewir umschreiben? Es geht mir gar nicht um so eine philosophischeGenauigkeit in Richtung Plagiat, sondern um einen tatsächlichenAustausch innerhalb von Theorie.Guido GrafDieter Mersch und Du in Deinem Aufsatz zum theoretischen Aktsprechen von der inneren Reflexivität der Literatur, die man als einenimmanenten Modus von Literatur verstehen könnte. Gleichzeitigwerden, wenn man literarische Werke, Romane, Gedichte, Dramenauf die Weise nochmal liest, diese reflexiven Beziehungen zwischenForm und Inhalt,Material und oder der Aufführung sofort deutlich.Sylvia SasseEs sind sogar zwei verschiedene Arten von innerer Reflexivität.Damitist erst mal dieser Anfangssatz gemeint, den ich vorhin zitiert habe,in dem Bachtin sagt: Literatur verwendet Sprache nicht, sondern Li-teratur ist die künstlerische Erkenntnis. Literatur zeigt,wie man sichauf Sprache beziehen kann und was man mit ihr machen kann. Mankann ohne zu verstehen, was Sprache ist und wie Sprache funktio-niert, keine Literatur schreiben. Das ist bereits eine Reflexion aufSprache und auch insgesamt auf das Sprechgenre Literatur. Diese in-nere Reflexivität ist eine Grundvoraussetzung. Damit meine ich garnicht so sehr das,was Roman Jakobson in den 1910er Jahren schon sowichtig formuliert hat für die Literatur, wenn er betont, dass Litera-tur immer autoreflexiv ist und sich auf sich selbst bezieht, insbeson-dere auf ihre Materialität. Sondern mir scheint für Bachtin wichtig,dass jede Art von Beziehung zum Material, zu einem anderen Wort,zur Realität immer eine Verbindung eingeht. Diese Verbindung wirdjeweils in der Literatur reflektiert. Außerdem hat sie auch noch eineVerbindung zu einer anderen Literatur oder zu einem philosophi-

Kann man Literatur rauchen? Kann man Literatur rauchen?

44 45