Gioiosa Guardia: dall'invenzione letteraria alla realtà storica. Origini, denominazione e sviluppo...

Transcript of Gioiosa Guardia: dall'invenzione letteraria alla realtà storica. Origini, denominazione e sviluppo...

All’amico Roberto Fuda con il quale ho condiviso venticinque anni

di ricerche e di scambi di idee sulle origini della nostra Gioiosa

TACCUINI DI STUDI CALABRESI

ANNO III N. 5 (2012)

SUPPLEMENTO AL PERIODICO DEL

CIRCOLO DI STUDI STORICI LE CALABRIE

STORIA ARTE ARCHEOLOGIA

VINCENZO NAYMO

Gioiosa Guardia:

dall’invenzione letteraria alla realtà storica.

Origini, denominazione e sviluppo di una terra feudale

nella Calabria medievale e moderna

Corab

STUDI CALABRESI

Comitato di Redazione:

VINCENZO CATALDO FRANCESCO ANTONIO CUTERI GIUSEPPE HYERACI CATERINA MAMMOLA VINCENZO NAYMO

Segretario di redazione: F. A. CUTERI

Proprietà letteraria a norma di legge. La collaborazione al periodico, previa approvazione del comitato di redazione, è gratuita. Manoscritti, fotografie, disegni, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Ogni autore si assume la responsabilità del contenuto del proprio scrit-to di fronte alla legge.

Abbonamento annuo per l’Italia € 26,00; Enti € 31,00; Estero € 36,00. Versamenti su Carta Postepay n. 4023600455893711, Tel. +39-0964-412264, Fax +39-06-233226022.

E-mail: [email protected]. Spedizione in abb. Postale 45% art. 2, comma 20/b, legge 662/96 – filiale di Ardore Marina (RC). Pubblicità inferiore al 30%. Il prezzo del pre-sente supplemento è di € 3,00.

Edizioni Corab, Via Cairoli, 24 – 89042 Gioiosa Jonica (RC). Tel. / Fax +39-0964-412264. Si-to Internet: www.corabedizioni.it . E-mail: [email protected].

Direttore Responsabile: Vincenzo Cataldo. Autorizzazione del Tribunale di Locri n. 100/2000, del 18.07.2000.

© 2012 Edizioni Corab - Gioiosa Jonica

5

Introduzione

L’obiettivo della ricerca che si presenta in questa sede1 è quello di affrontare, possibilmente in forma risolutiva, un antico e dibattuto no-do storiografico riguardante la ricostruzione delle origini di Gioiosa2 e della sua denominazione. Una simile trattazione, tuttavia, non potrà e-simersi dal riassumere, sia pur brevemente, la storia degli studi su que-sto controverso argomento.

Le origini della vexata quaestio sono piuttosto antiche e possono essere datate alla prima età moderna. Gabriele Barrio3, nel corso del Cinquecento, fu infatti il primo erudito a porsi il problema di individu-are una progenitrice illustre per Gioiosa, con l’intento di nobilitarne le origini. Egli, tuttavia, fu pure colui che, più di altri, contribuì a diffon-dere gravi equivoci intorno alla questione, sostenendo, senza alcuna prova attendibile, che Gioiosa fosse l’erede medievale di Mystia, un’antica città fiorita nell’evo antico e menzionata in fonti di età ro-mana. Le ricerche successive di Girolamo Marafioti4, di Scipione Maz-zella5 e di altri eruditi moderni, ad eccezione di Orazio Lupis6 e di Do- 1 Il saggio, qui pubblicato in anteprima, costituisce in larga misura il primo capitolo di un la-voro monografico sulla città di Gioiosa che ho in corso di pubblicazione, cfr. V. NAYMO, Gioio-sa Jonica. Vicende di una terra calabrese dalle origini al secondo dopoguerra. 2 Gioiosa Jonica è una cittadina situata al centro della vallata del Torbido, sul versante jonico della Calabria meridionale in provincia di Reggio Calabria. Fino al 1948, il suo territorio si e-stendeva per una superficie di 52 kmq che equivaleva esattamente a quella dell’antica baronia, poi marchesato di Gioiosa, dall’altipiano delle Serre fino al mare. Agli abitanti di Gioiosa si de-ve la fondazione sulla costa di Marina di Gioiosa Jonica durante la seconda metà del XIX seco-lo, che è stata frazione di Gioiosa Jonica fino al predetto anno. Attualmente (dati censimento 2011) Gioiosa Jonica ha una popolazione di 7500 abitanti, Marina di Gioiosa conta 6600 abitan-ti. L’attuale comune di Gioiosa Jonica ha una superficie di 37 kmq; quello di Marina di Gioiosa Jonica si estende per poco più di 15 kmq. Oggi sul territorio dell’ex marchesato di Gioiosa ri-siedono oltre 14000 abitanti. Il dato statistico si riferisce in massima parte ai soli residenti ita-liani; sono infatti esclusi dal computo gran parte dei cittadini stranieri residenti sul territorio che, nella sola Gioiosa Jonica si stima siano più 1000 unità. 3 Cfr. G. BARRIO, De antiquitate et situ Calabrie libri quinque etc., Roma MDCCXXXVII, pp. 245-246. 4 Cfr. G. MARAFIOTI, Croniche et antichità di Calabria, Padova 1601, pp. 152-153. 5 Cfr. S. MAZZELLA, Descrittione del Regno di Napoli, Napoli MDCI, p. 158. 6 Orazio Lupis da Martone fu uno dei pochi eruditi di età moderna a respingere l’ipotesi di una Gioiosa erede diretta dell’antica Mystia, cfr. O. LUPIS, Elementi di storia ossia ristretto di un cor-

6

menico Romanelli7, accogliendo quasi acriticamente le teorie del Bar-rio, contribuirono a diffondere questa credenza, collocando il sito di Mystia, quasi a tavolino, nella Vallata del Torbido. Questi eruditi basa-vano le loro teorie sulle indicazioni geografiche fornite in epoca classi-ca da Plinio e da Pomponio Mela8, fra l’altro tra loro divergenti. Sul fi-nire del VI secolo si ha notizia del saccheggio della città vescovile di Myria9, in genere identificata con la stessa Mystia10. In seguito a tale in-cursione ad opera dei barbari, Gioiosa ne sarebbe divenuta l’erede na-turale.

Questa ipotesi, dalla forte suggestione, ebbe larga fortuna nei secoli successivi fino ad essere ripresa da studiosi - locali e non - a noi più vi-cini: è il caso del vescovo erudito gioiosano Giuseppe Maria Pellicano (1764-1833), che la fece propria in suo inedito riguardante le origini di Gioiosa, composto fra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento11; ma, soprattutto, se ne sarebbe appropriato, quasi due secoli dopo, il Barillaro nella sua monografia su Gioiosa, in cui egli sosteneva (senza peraltro fornire alcuna prova documentaria) che la nostra cittadina sa-rebbe stata fondata in età bizantina da fantomatici profughi mistiani, scampati alla distruzione della loro città12.

so di storia universale con osservazioni filosofico-politico-storico-critiche del medesimo Auto-re, Napoli s.d., tomo VI, pp. 194-196. 7 Molto acute, e per certi versi metodologicamente ineccepibili e moderne, risultano le consi-derazioni di questo autore, cfr. D. ROMANELLI, Antica topografia istorica del Regno di Napoli, parte prima, Napoli 1815, pp. 175-177. 8 Plinio, Nat. Hist. III, 95-96, Pomponio Mela II, 68. 9 Le uniche fonti in cui è menzionata Myria sono due lettere di papa Gregorio Magno, il cui regesto è edito da F. Russo, Dal testo si apprende che, in seguito ad alcune incursioni dei lon-gobardi, il vescovo di Myria, Severino, e gran parte del clero, ripararono presso la diocesi di Squillace. Nell’ottobre del 595, il papa inviò una missiva al notaio Pietro di Reggio, affinché facesse rientrare l’arcidiacono Leone ed il resto del clero in diocesi, cessato oramai il pericolo, onde poter procedere all’elezione di un nuovo vescovo. Ne consegue che, nel frattempo Seve-rino era morto. Al nuovo presule sarebbero stati riconsegnati alcuni preziosissimi vasi sacri a-sportati dalla cattedrale di Myria da Severino in occasione dell’attacco dei barbari e traslati a Squillace, cfr. F. RUSSO, Regesto Vaticano per la Calabria, Roma 1974, vol. 1 nn. 44 (ottobre 595) e n. 50 (luglio 597), pp. 38-39. 10 Cfr. V. VON FALKENHAUSEN, Ecclesia Myriensis oppure ecclesia Mystiensis?, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», LV, 1988, pp. 47-55. 11 Cfr. G. M. PELLICANO, Istoria cronologica del paese ed arcipreitura di Giojosa, inedito in Ar-chivio Parrocchiale della Chiesa Matrice di Gioiosa (A.P.M.), Liber baptizatorum aa. 1743-1799, pp. 941-958. 12 Cfr. E. BARILLARO, Giojosa Jonica, lineamenti di storia municipale, vol. I, Chiaravalle Centrale 1976, pp. 31-46.

7

Le teorie del Barillaro hanno rinvigorito fortemente nell’opinione pubblica locale questa tradizione13 che, tuttavia, allo stato attuale delle indagini, appare poco verosimile e quasi certamente infondata. Oggi, infatti, risulta ancora impossibile collocare con certezza il sito di Mystia. Le proposte formulate al riguardo sono numerose e, pertanto, non si è potuto addivenire ad una ipotesi universalmente accettata da-gli studiosi. Fra quelle elaborate, tuttavia, risulta più accreditata la teo-ria derivante dal filone storiografico del Romanelli, il quale collocava la città nei pressi dell’attuale Monasterace14. Fra i sostenitori contem-poranei di questa proposta si ritrova Vera von Falkenhausen, la quale ritiene che l’antica Mystia sia identificabile con la città vescovile di Myria15. Giocano a favore di questa identificazione e della collocazione presso Monasterace la prossimità geografica dell’area stilese alla dioce-si di Squillace presso cui il vescovo Severino ed il clero myriense si ri-fugiarono, e l’antica tradizione della presenza di un vescovato nell’area di Stilo in età altomedievale. In effetti, ad eccezione di qualche caso isolato16, occorre rilevare che la maggior parte degli studiosi che si so-no occupati della questione colloca comunque Myria sul versante jo-nico della Calabria, fra Reggio e Squillace17. Al di là del dibattito storio-grafico intorno a Mystia, si può affermare che, fino ad oggi, non è e-merso ancora alcun elemento concreto per sostenere che la città abbia avuto sede nella Vallata del Torbido, sebbene quest’area, fin dall’evo antico, sia stata densamente abitata e frequentata.

Intorno alla seconda metà del secolo XX, le indagini sulle origini di Gioiosa segnavano il passo, forse perché erano state fino ad allora im-prontate a criteri eruditi e tradizionali, piuttosto che essere frutto dell’a-

13 Nonostante l’infondatezza scientifica delle teorie del Barillaro, le sue idee hanno consolida-to fortemente l’antica tradizione di una Gioiosa fondata dai mystiani. Tale tradizione si è lar-gamente diffusa fra coloro che si sono occupati a livello dilettantistico e divulgativo della sto-ria gioiosana, i quali, senza aggiornarsi sui risultati di ricerche recenti e documentate, conti-nuano pedissequamente a diffondere grossolani errori storici. Segnalo, per esempio, il conte-nuto inaccettabile di numerosi siti web e dell’enciclopedia online Wikipedia, ricettacolo di luoghi comuni e di notizie inesatte. 14 Cfr. D. ROMANELLI, Antica topografia istorica... cit., pp. 175-177. 15 Cfr. V. VON FALKENHAUSEN, Ecclesia Myriensis… cit., pp. 47-55. 16 L’Otranto, per esempio, ritiene che Myria sia da situarsi sul versante tirrenico della Calabria, presso l’attuale Fiumara di Muro, cfr. G. OTRANTO, La cristianizzazione della Calabria e la for-mazione delle diocesi in «Vetera Christianorum» 32, (1995), pp. 339-378. 17 È il caso del Fiaccadori che accetta l’ipotesi della von Falkenhausen occupandosi di pro-blemi storico-archeologici della Calabria tardoantica, cfr. G. FIACCADORI, Calabria tardoantica in Storia della Calabria antica, vol. II, Reggio Calabria-Roma 1994, pp. 707-762.

8

desione a modelli suggeriti dalla moderna ricerca storica. Una svolta decisiva sul piano metodologico si è avuta a partire dalla fine degli anni Settanta del Novecento, quando apparvero i primi studi affrontati in modo scientifico e le prime ricerche che basavano le loro conclusioni non più sulla tradizione ma su dati emergenti da fonti archeologiche e documentarie.

Il primo studioso che ha assunto un approccio “moderno” al pro-blema delle origini di Gioiosa fu Mario Pellicano Castagna. Egli, ri-spondendo ad un quesito sul tema posto in quegli anni da Monsignor Vincenzo Nadile allo studioso Vincenzo Saletta18, per la prima volta ri-levò la relazione esistente fra le origini della città e le vicende politiche precedenti del suo territorio19. Il noto storico e genealogista, infatti, seppe cogliere il nesso esistente fra la nascita di Gioiosa, che lui collo-cava nel Trecento, e la storia di un feudo che preesisteva alla forma-zione dell’abitato gioiosano: Ragusia20. Queste sue conclusioni, che ri-sultarono da subito determinanti nell’individuazione dell’indirizzo che avrebbero dovuto seguire le successive ricerche, hanno costituito il punto di partenza per le indagini di chi scrive, i cui esiti si ritrovano in un lavoro monografico sul castello di Gioiosa21 e in vari saggi fra i qua-li quello contenente l’edizione del testo della platea di S. Maria la Cat-tolica di Grotteria22.

Un successivo importante contributo sull’argomento è stato quello di Roberto Fuda23, il quale ha integrato questi apporti con ulteriori ri-cerche da lui condotte prevalentemente nei regesti dei Registri della Cancelleria Angioina, che gli hanno consentito di ricostruire un qua-dro definito e puntuale della successione feudale di Ragusia, il feudo che preesisteva a Gioiosa nel territorio che in seguito sarebbe divenuto quello della città. L’ultimo contributo apparso in ordine di tempo su questo tema è stato un lavoro di chi scrive, che si è occupato di prose-guire fino al XVI secolo la successione feudale di Ragusia e di individu-

18 Studioso di storia calabrese vissuto nel XX secolo e direttore della rivista “Studi meridionali”. 19 Il quesito di Mons. Nadile e la risposta del Pellicano Castagna sono riprese ed edite da E. BA-

RILLARO, Gioiosa Jonica… cit., vol. II, Chiaravalle Centrale 1979, pp. 13-22. 20 Ibidem, pp. 21-22. 21 Cfr. V. NAYMO, Il castello di Gioiosa in Calabria Ulteriore, Gioiosa Jonica 1996. 22 ID., La platea di Santa Maria «la Cattolica» di Grotteria in Calabria Ulteriore (sec. XV), «Incon-tri meridionali», n. 1/2 (1995), pp. 123-209. 23 Cfr. R. FUDA, Sui feudatari di Ragusia, poi Gioiosa, in Calabria, «Rivista storica calabrese», N. S., XVIII (1997), nn. 1-2, pp. 101-124.

9

are la prima e più antica denominazione del centro gioiosano, formu-lando alcune considerazioni preliminari sulla genesi del nome24. In que-sta sede, oltre a riprendere quest’ultima ricerca, integrandola con ulte-riori precisazioni e approfondimenti, si cercherà di fornire una risposta all’enigma racchiuso nel nome di Gioiosa. Prima di approfondire queste tematiche, tuttavia, occorre ripercorre in modo esaustivo l’insieme delle vicende connesse alle origini della nostra città, iniziando dai trascorsi del territorio gioiosano e, più in generale, di quello dell’intera Vallata del Torbido prima della fondazione dell’abitato, per proseguire con la storia del feudo di Ragusia da cui avrebbe avuto origine gran parte del territo-rio comunale di Gioiosa.

1. Il territorio Come si è già accennato il territorio di Gioiosa e della Vallata del

Torbido risulta di antica frequentazione e popolamento. Pur evitando di risalire troppo indietro nel tempo non può essere trascurata la cir-costanza che, già nell’evo antico, è attestata l’esistenza in questo terri-torio di numerosi insediamenti, documentata dalla presenza di più di una necropoli di età greca25. Ma soprattutto, in età romano-imperiale, sono attestate le ville del Naniglio presso l’abitato di Gioiosa26 e proba-bilmente quella che esisteva nel sito dell’odierno centro di Gioiosa Ma-rina27, a conferma della menzionata notevole frequentazione di questo territorio28.

La villa del Naniglio ha conosciuto una fase di rioccupazione e di vita a partire dal V secolo d. C., prolungatasi per gran parte dell’alto medioevo. Le ricerche condotte nel sito di questo abitato, di cui igno-

24 Cfr. V. NAYMO, Da Yoyusa Guardia a Motta Gioiosa: Origini, formazione ed espansione di una terra feudale nella Calabria medievale e moderna, «Rivista storica calabrese» n.s. (2003), nn. 1-2, pp. 125-174. 25 Mi riferisco per esempio alle necropoli di S. Antonio di Gioiosa, lungo la sponda sinistra del Torbido e S. Stefano di Grotteria, collocata sulla sponda opposta più o meno alla stessa altezza della prima. Per queste necropoli cfr. C. SABBIONE, Nota sul territorio di Locri in Locri Epizefirii (Atti del XVI Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto-Locri 1976), Napoli 1977, pp. 363-373. 26 Cfr. A. DE FRANCISCIS (a cura di), La villa romana del Naniglio di Gioiosa Jonica, Napoli 1988. 27 Cfr. S. FERRI, Gioiosa Jonica (Marina) teatro romano e rinvenimenti vari in «Notizie degli scavi» (1926), pp. 332-338. 28 Notizie aggiornate per l’età romana nell’area in oggetto si ritrovano in C. SABBIONE a cura di, La villa romana di Palazzi di Casignana. Guida Archeologica, Gioiosa Jonica 2007.

10

riamo il nome, tuttavia, non hanno finora restituito alcuna traccia di distruzione violenta, circostanza che tenderebbe ad escludere l’identi-ficazione di questo con Mystia o Myria tramandata dalle fonti.

Pur non fornendo dunque le prove dell’esistenza di un vero cen-tro abitato, le testimonianze archeologiche superstiti sono comunque in grado di documentare il notevole popolamento durante l’età anti-ca del territorio della vallata29.

Con l’avvento del medioevo si registrò il definitivo abbandono dell’area costiera presso l’attuale Gioiosa Marina, dovuto ad un gene-rale impaludamento della medesima; la popolazione cominciò a di-sperdersi nelle campagne o in piccoli agglomerati. I Giardini di Gioiosa, caratterizzati da terreni pianeggianti e assai fertili lungo il corso dei fiumi Torbido e Gallizzi, continuarono ad essere abitati co-me e più che nei secoli precedenti.

Di questi piccoli insediamenti rurali, molti dei quali sorti in età bi-zantina (chorìa), si ha notizia in alcuni documenti medievali supersti-ti. Sono proprio le fonti documentarie, sebbene scarse e frammenta-rie, a costituire lo strumento principale grazie a cui è stato possibile condurre lo studio del territorio in un’epoca così remota quale quella precedente allo sviluppo dell’abitato di Gioiosa.

Il più antico documento che si riferisca al territorio gioiosano fi-nora conosciuto è un noto atto in lingua greca edito dal Ménager30 e dal Guillou31 risalente all’anno 1011/1012 o 1023. Si tratta di una do-nazione di 4000 viti da parte di Nicodemo Kondos alla chiesa della Madre di Dio dei Giardini (la Teotókos ton Orton). Questo luogo di culto è stato identificato inizialmente dal Barillaro con santuario di S. Maria delle Grazie, lungo il Torbido32; ma successivamente il Fuda33 individuava la Teótokos ton Orton nei ruderi di un’aula medievale in

29 Cfr. R. FUDA, Insediamenti e circolazione monetaria nella Valle del Torbido. Contributo alla storia economica del territorio fra Locri e Caulonia, «Rivista storica calabrese» VI (1985) nn. 1-4, pp. 175-198. 30 Cfr. L. R. MÉNAGER, L'Abbaye bénédictine de la Trinité de Mileto en Calabre à l'époque nor-mande, «Bollettino dell'Archivio Paleografico italiano» n. s. 4-5 (1958-59), doc. 1, pp. 12-14. 31 Cfr. A. GUILLOU, Saint Nicodème de Kellarana (1023/1024 - 1232), Città del Vaticano 1968, doc. 1, a. 1023/1024, pp. 19-24. 32 Cfr. E. BARILLARO, Gioiosa Jonica… cit., vol. I, p. 20. 33 Cfr. R. FUDA, Sui primi feudatari… cit., pp. 102-103.

11

contrada Elisabetta, studiata ed edita dalla Martorano34, gran parte dei quali di recente (1999) inopportunamente demoliti. L’ipotesi del Fuda viene confermata dall’individuazione da parte di chi scrive del titolo dell’aula o della scomparsa chiesetta annessa alla medesima, che risulta essere stato quello di S. Maria delle Vigne35, titolo che sembra richiamare l’antica donazione di Nicodemo Kondos in età bi-zantina.

Documenti dei secoli XV-XVI ci informano dell’esistenza intorno alla chiesetta in contrada Elisabetta oltre che di una torre, di un nu-cleo abitato presumibilmente di origine bizantina che fonti più tarde chiamano Li Forìe d’Elisabetta36 dove il termine Forìe sembra chiara corruzione del termine chorìon di età bizantina.

Durante il medioevo, oltre a questo insediamento, è attestato po-co distante un antico monastero greco di S. Basilio detto de Licofoli37, dal nome della omonima località che lo ospitava, su una collina nei pressi dell’attuale abitato di Gioiosa. La presenza del monastero favo-rì lo sviluppo di un villaggio omonimo i cui ruderi sono ancora oggi visibili. La più antica attestazione di questo sito risale ai primi decenni del XIV secolo. Nelle collectoriae dell'anno 1324 e 1328 fra gli eccle-siastici del tenimento di Grotteria si ritrova un presbiter Petrus Licofo-li38, ecclesiastico evidentemente originario del centro di cui aveva as-sunto il cognome.

A confermare in modo certo l’esistenza di questo luogo di culto dedicato a San Basilio presso Licofoli, concorre la platea della chiesa Matrice di Grotteria (metà del secolo XV), in cui tale luogo di culto si ritrova menzionato nella forma di Santo Basili di Licofoli39.

Il sito deve aver cessato la sua vita durante i primi decenni del XVI secolo, secondo quanto tramandato nei registri parrocchiali del sei-

34 Cfr. F. MARTORANO, Un’aula medievale a Gioiosa Jonica, «Rivista storica calabrese» n. s., IX (1988) Studi di storia della chiesa in Calabria offerti al padre Francesco Russo nei suoi ot-tant’anni, vol. II, pp. 323-332. 35 Cfr. V. NAYMO, La platea di Ragusia in Motta Gioiosa (1541), in corso di pubblicazione. 36 Cfr. Sez. Archivio di Stato di Locri (SASL), fondo notarile, not. F. Paganica, b. 42, vol. 263, ff. 22r-23r, 20 settembre 1623. 37 Oggi tale località è denominata dai contadini San Basilio dei Cafòli. Ivi affiorano in abbon-danza ceramiche databili dal tardo antico al basso medioevo (sec. XV), Cfr. M. MORRONE, Vec-chi e nuovi dati per una carta archeologica della vallata del Torbido, in corso di pubblicazione. 38 Cfr. D. VENDOLA, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Apulia, Lucania, Calabria, nn. 3431 e 3489, p. 238 e p. 246. 39 Cfr. V. NAYMO, La platea di Santa Maria «la Cattolica»… cit., pp. 161-163, nota 242.

12

cento della chiesa di S. Caterina e ripreso nel lavoro su Gioiosa di Giuseppe Maria Pellicano. L’erudito vescovo parla esplicitamente di un antico casale di Gioiosa denominato San Basilio, presso i Cafòli le campane della cui chiesa sarebbero state traslate a Gioiosa40.

Oltre a queste testimonianze certe, si ritrovano, in verità, altri due documenti a mio giudizio riconducibili al sito di Licofoli, sebbene da-gli studiosi universalmente riferiti all’abbazia di San Biagio di Mam-mola.

Si tratta di un importante atto, risalente al 1181, pubblicato dal Guillou41 con il quale Teodota, figlia di Giovanni Konges, e i suoi ni-poti, vendono al monastero di San Nicodemo del Kellerana alcune terre site presso il luogo detto Bikkiousa, nell'ambito territoriale del monastero di San Blasio che il Guillou identifica con la grangia o ab-bazia di San Biagio, edificata presso Mammola (attuale cimitero)42. In realtà il documento, redatto da un notaio dell’antica Buceto (presso Martone), lascia intendere che il monastero menzionato nel testo si trovasse in una zona prossima al casale di Buceto, più verosimilmente nel limitrofo territorio gioiosano anziché nella più distante Mammola.

Si ritrova, infine, la menzione di un plesso monastico di San Bla-sio nella visita ai monasteri basiliani calabresi effettuata dal Terra-cina nel 1551, anno nel quale egli ritrovò il monastero «male tracta-tum et desolatum in quo monasterio erat abbas Ioannes de Arena, protopapa, et abbas Matheus Barletta et duo cappellani...»43. Anche questo plesso monastico viene generalmente identificato con San Biagio di Mammola44. Va rilevato, tuttavia, che lo stato di abbando- 40 «..D’invero e dall’antica tradizione e dagli vestiggi degli antichi edifici si rileva che nel terri-torio di questa terra vi erano più casali e specialmente Santa Venera e San Basile, ora fondi redditizi alle parrochie di questa terra; ed a memoria de’ nostri padri vi erano picciole campa-ne che si dicevano campane di San Basile. E dagli antichi libri della parocchia di Santa Cateri-na nel 1660, e propriamente nella descrizione della morte di Rosella Faiello, rilevasi il seguente monumento lasciatoci dal paroco di quel tempo, don Tomaso Falletti: “Questa donna era di anni centoventi di sua età, come disse, e diceva che il suburbio di Gioiosa fosse un bosco e ri-cordava terra incolta. La stessa Rosella è nata in un certo villaggio di San Basilio. Il medesimo luogo di San Basilio, insieme ad alcuni alberi, oggi e di proprietà della chiesa Matrice e della parrocchia di Santa Caterina. La medesima mi ha detto di ricordare un certo Mino Martino, in quel tempo caporale del villaggio …, il quale uccise un tale nella contrada Li Vignali”», Cfr. G. M. PELLICANO, Istoria cronologica… cit., p. 945. 41 Cfr. A. GUILLOU, Saint Nicodème… cit., doc. 2, 27 ottobre 1181, pp. 25-38. 42 Ibidem. 43 Cfr. H.M. LAURENT - A. GUILLOU, Le 'liber visitationis' d'Athanase Chalkeopoulos 1457-1458, Roma 1960, p. 301, visita di Marcello Bazio (Terracina) del 1551. 44 Ibidem.

13

no del San Blasio, visitato dal Terracina nel 1551, contrasta netta-mente con le condizioni della grangia di San Biagio di Mammola che nel cinquecento risultava in ottimo stato conservativo perché probabilmente di recente edificazione45. I nomi degli ecclesiastici menzionati dal Terracina, inoltre, rimandano indirettamente al terri-torio di Gioiosa ed a San Basilio de Licofoli. L'uno era protopapa di Grotteria, l'altro, Matteo Barletta, era in quel tempo rettore porzio-nario della chiesa Matrice della Motta Gioiosa46. I due indizi appena menzionati, cioè lo stato di abbandono in cui versava il San Blasio visitato dal Terracina e la presenza dei due sacerdoti del tutto estra-nei all’abbazia mammolese pertinente piuttosto ai Carafa, inducono a non identificare questo San Blasio con il San Biagio di Mammola ma con l’ormai decadente monastero bizantino gioiosano, nono-stante la discrepanza onomastica47.

Il citato documento del 1181, se, come sembra, riferibile al territo-rio gioiosano, risulta fondamentale anche per i dati toponomastici che emergono dalla sua lettura, in relazione al sito su cui sarebbe sta-ta edificata Gioiosa. I terreni venduti erano infatti così delimitati: ad Est il burrone e le colline che vengono da Spartanoi (le Ginestre) di proprietà del monastero di San Nicodemo; ad Ovest la roccia di do-minio di Tzillastron anch’essa del monastero; infine, a Nord e a Sud altri appezzamenti di San Nicodemo.

45 Cfr. SASL, fondo Gerace, visita pastorale di Mons. Tiberio Muti dell'anno 1541, vol. 1 visita ai luoghi di culto di Mammola, f. 16r. 46Ibidem, visita ai luoghi di culto di Motta Gioiosa, ff. 11v-12r. 47 Più di uno studioso (D’Agostino, Minuto, Gallucci, ecc.) ha identificato il San Blasio men-zionato nel 1181 e nel 1551 con la grangia e abbazia omonima che sorge presso Mammola, cfr. E. D’AGOSTINO, Da Locri a Gerace. Storia di una diocesi della Calabria bizantina dalle origini al 1480, Soveria Mannelli, 2004, p. 152 e p. 243; D. MINUTO, Luoghi di culto bizantini nella vallata del Torbido, «Archivio Storico di Calabria e Lucania» LXXV (2008/2009), pp. 7-17; G. GALLUCCI, Finalmente può avere una datazione il primo documento che menziona Mammola (I fiumi Pretoriate ed Elmito), «L’Eco del Chiaro» II, n. 6 (2008), pp. 10-14. In effetti il fatto che il titolo di San Blasio attestato nei menzionati documenti non coincida con quello di San Basilio, tra-mandato dalla tradizione orale e dalle fonti, supporterebbe tale identificazione. La denomina-zione San Blasio, ad ogni modo, potrebbe costituire una corruzione di San Basilio, una sorta di lectio facilior, impropriamente adoperata per indicare un titolo di un luogo di culto ormai in rovina e quasi dimenticato dalle nuove generazioni. Ulteriori indizi lasciano ritenere che l’abbazia di San Blasio di Mammola sia stata edificata non prima del XV secolo, solo in seguito all’abbandono del primitivo monastero di San Nicodemo sul monte Kellerana, quando i mo-naci, per evitare le incursioni dei banditi che infestavano quella località, si trasferirono presso Mammola, per erigere l’attuale abbazia di San Blasio o Biagio. La scelta proprio di questo titolo potrebbe essere messa in relazione alla decadenza del metochio di Gioiosa, visitato per l’ultima volta dal Terracina nel 1551, H. M. LAURENT - A. GUILLOU, Le ‘liber … cit., p. 301.

14

A localizzare esattamente i terreni descritti nel 1181 contribuisce in modo decisivo un atto di un notaio di Gioiosa del 1623 in cui sono men-zionati alcuni fondi siti nelle immediate vicinanze dell'abitato di Motta Gioiosa fra i quali i fondi de La Chiusa e Ginestre, situati ad Est della roccia su cui sorge la parte più antica dell'abitato gioiosano48. La con-trada oggi denominata La Chiusa, probabile, sebbene non certa, corru-zione di Bikkiousa, si viene a trovare esattamente ad oriente della gran-de roccia e ad occidente dalla contrada scoscesa di Ginestre; tale situa-zione, così come si presenza anche oggi, coincide esattamente con la descrizione contenuta nel documento dell'anno 1181: Spartanoi, dal gr. spàrtos = ginestra, sarebbe identificabile con la contrada Ginestre, o con il non distante Petto Spartuso, mentre la Roccia del dominio di Tzilla-stron, con la rocca dove oggi sorge il borgo murato intorno al castello. Quest'ultima identificazione è di capitale importanza per gli studi sulle origini di Gioiosa, poiché consente di appurare che nell'anno 1181, l'in-sediamento urbano non aveva ancora iniziato il suo sviluppo.

In questo contesto di abitati rurali e luoghi di culto situati intorno alla roccia che avrebbe ospitato il primo insediamento dell’attuale Gioiosa (ed è probabile che ve ne fossero altri, ad esempio nell’area del Naniglio o della contrada S. Domenica), si inseriscono altri elementi che contribuirono alla nascita della città proprio nel luogo in cui sorse.

Accanto alla particolare conformazione della rupe a strapiombo sul torrente Gallizzi che, per le sue caratteristiche favorevoli alla difesa, ha orientato verso di sé le scelte insediative della popolazione che fino ad allora, come si è visto, era vissuta in minuscoli agglomerati rurali in tutto il territorio, nella scelta proprio di quella rupe fu determinante un altro fattore topografico di primaria importanza nel medioevo: l’esistenza ai piedi del picco roccioso, fin da epoche remotissime, della più importante direttrice viaria presente sul territorio circostante. L’abitato di Gioiosa, infatti, nacque lungo l’asse viario che collegava Gerace a Stilo attraverso Castelvetere, i centri più antichi ed importanti del circondario49.

48 Cfr. SASL, fondo notarile, not. F. Paganica, b. 42, vol. 263, f. 20v, 20 settembre 1623. 49 L’intero tracciato di questa arteria è stato ricostruito da chi scrive grazie all’apporto di nu-merose fonti documentarie e topografiche in cui si ritrova menzionata, cfr. V. NAYMO, Uno sta-to feudale nella Calabria del Cinquecento: la platea di Giovanni Battista Carafa marchese di Castelvetere e conte di Grotteria (1534), Soveria Mannelli 2004, tomo I. Nel citato lavoro è in-clusa anche una carta topografica dello stato Carafa che contiene una esatta ricostruzione del-le strade antiche. Limitatamente alla zona circostante l’abitato di Gioiosa si consulti l’allegata carta topografica edita in questa sede.

15

Fig. 1: Carta topografica IGM, scala 1:10.000 (aereografie 1938). Al centro l’abitato di Gioiosa. Sulla pianta è stata ricostruita la viabilità medievale e sono stati indicati alcuni luoghi di

culto siti lungo la strada da Gerace a Castelvetere che attraversava il centro abitato.

16

Tale elemento, finora non considerato dalla precedente storiografi-a, ha influenzato non solo la scelta dell’insediamento urbano presso la rupe sul Gallizzi ma anche l’espansione dell’abitato verso la collina do-ve oggi sorge la chiesa di San Rocco.

Il sito, dunque, conciliava le esigenze difensive che a partire dall’alto medioevo provocarono il generale fenomeno dell’incastella-mento, cioè del coagularsi su un’altura intorno ad un apprestamento militare delle popolazioni rurali, con le istanze più che naturali di rag-giungibilità, disponendo a breve distanza di un’arteria stradale che rendesse facili i collegamenti con i centri vicini.

Le ricerche sull’argomento hanno consentito di ricostruire con esat-tezza l’intero tracciato di tale antica strada. Quest’ultima costituiva la prosecuzione di due arterie che venivano a congiungersi presso il fiume Torbido: l’una più interna, situata sulle prime alture, conduceva da Ge-race a Pirgo; l’altra, che correva più a valle non lontano dalla linea di costa, era l’antica e conosciuta strada detta del Dromo. Quest’ultima, in prossimità della foce del Torbido, attraversava il fiume presso l’antico Passo di Tullio, citato da fonti del XVI secolo50. Dal Dromo si staccava un tratto viario che dipartendosi dal citato Passo di Tullio, costeggiava il fiume Torbido entro i Giardini di Gioiosa e, transitando nel villaggio di contrada Elisabetta, raggiungeva il Passo del Guercio o di Ponzo51. Qui la strada si ricongiungeva con quella interna che proveniva da Gerace. Da questo punto oggi la via coincide con la parte inferiore dell’attuale Viale delle Rimembranze, fino all’incrocio con la SS. 281. Qui la strada biforcava: a sinistra proseguiva verso Grotteria, passando sui ruderi del Naniglio, per poi raggiungere il Passo di Croce Ferrata ed il Tirreno; a destra, attraversando il cosiddetto Trivio, saliva verso la desolata rupe costeggiando il fiume Gallizzi ed oltrepassandolo nel sito dell’attuale Piazza Vittorio Veneto. Quindi risaliva seguendo il tracciato di quelle che sarebbero divenute le vie Garibaldi, Cavour e Amaduri52, fino al luogo dove sarebbero state edificate la chiesa di San Sebastiano, poi inti-tolata a San Rocco53.

50 Cfr. V. NAYMO, Da Yoyusa Guardia a Motta Gioiosa… cit., appendice, doc. 7, pp. 165-170. 51 Cfr. V. NAYMO, Uno stato feudale… cit., tomo I. Il Passo del Guercio o di Ponzo, è collocato presso l’attuale svincolo di Gioiosa Jonica della SS. 682 Jonio-Tirreno. 52 Prima di queste denominazioni postunitarie, che hanno suddiviso artificialmente in più trat-ti l’antica via, la denominazione originaria dell’arteria era Strada Principale. Tale denomina-zione, per consuetudine, è ancora in uso fra gli abitanti del luogo. 53 Ibidem.

17

Delimitato così questa parte di asse viario, si cercherà di analizzare come si presentava l’antica strada nel tratto in cui attraversava l’area su cui sarebbe sorto l’abitato di Gioiosa. In quella zona esistevano alcune antichissime chiese rurali dislocate lungo il percorso viario. Prima fra tutte la chiesa di S. Maria delle Vigne in contrada Elisabetta, su cui mi sono già soffermato. Più a monte si trovava la chiesetta di S. Maria de Maratà, dedicata alla vergine Annunziata, che recenti ricerche e docu-menti mi hanno consentito di identificare con certezza con l’attuale chiesa dell’Annunziata. L’edificio, di antichissima origine, probabilmente sorgeva sui ruderi di strutture romane pertinenti alla villa del Naniglio54.

La ricerca nelle fonti ha evidenziato che anche alcuni luoghi di cul-to appartenenti al tessuto urbano della Gioiosa del Cinque-Settecento erano stati in precedenza chiese rurali sorte nel medioevo. Mi riferisco, in particolare, a quella di S. Caterina d’Alessandria55 fuori le mura, nel-la piazza dell’Università di Gioiosa, cui sarebbe stato annesso durante i primissimi anni del Cinquecento un importante ospedale omonimo56. Ancora più degna di attenzione è la chiesa di San Nicola, oggi misera-mente spogliata dei suoi arredi e dell’altare ed adibita ad auditorium, che è risultata essere una delle più antiche del territorio gioiosano. La sua posizione non in asse con l’urbanizzazione circostante, l’abside perfettamente orientata, il possesso della più antica campana di Gioio-sa (1520)57 e, soprattutto, la menzione in documenti tardo medievali, sono indizi più che sufficienti a ritenerla sorta in età bizantina. Va rile-vato che sul sito di San Nicola non è mai sorta, come qualcuno ha scritto in passato, una precedente chiesa di S. Maria delle Grazie58, cir-costanza che avrebbe così ritardato l’edificazione di quella dedicata al vescovo di Myra. Il solo titolo di San Nicola, del resto, potrebbe con-fermare ulteriormente i trascorsi medievali della chiesa. 54 Sulle origini dell’Annunziata, già S. Maria de Maratà, cfr. V. NAYMO, Fiere e pretese tributarie nella Calabria del Cinquecento: Santa Maria delle Grazie nella vallata del Torbido (1566-1572), Gioiosa Jonica 2008, p. 9. 55 Su questa chiesa, presso la quale si teneva ogni anno una famosa fiera, cfr. ID., Uno stato feudale nella Calabria del Cinquecento… cit., p. 432. 56 ID., La platea di Ragusia… cit. 57 «La chiesa di S. Nicolò di Bari ha due campane, alla maggior delle quali le fu imposto il no-me S. Nicolò. In detta si truova un segno di Croce e l’anno 1520 e uno scritto così: Aliis ador mi. Alla seconda fu imposto il nome S. Vincenzo Ferrerio e vi si truova un’effigie della Beatis-sima Vergine della Purità, uno scritto così: Opus Poncii e l’anno 1574». Cfr. SASL, fondo Gera-ce, vol. 24, p. 397, inventario delle campane di Gioiosa redatto durante una visita pastorale di Mons. Idelfonso del Tufo, vescovo di Gerace. 58 Cfr. E. BARILLARO, Gioiosa Jonica… cit., vol. I, p. 222.

18

Le fonti documentarie degli inizi del cinquecento segnalano infine la presenza su questa antica strada di una sconosciuta chiesa di San Sebastiano fiorita in età medievale, sulla quale sarebbe stata edificata alla fine del Cinquecento la chiesa di San Rocco. Un documento del 1534 attesta la presenza sia della strada che della chiesa:

«…quae foresta est in maritima et incipit a fontana de Pirgo et venit via

via quae ducit ad Moctam usque ad ecclesiam Sancti Sebastiani, quae eccle-sia est prope Moctam. Et deinde vadit via via versus terram Castriveteris u-sque ad locum dictum Li Yunchi...»59.

Oltre l’esistenza di questi luoghi di culto, un’altra prova tangibile

della presenza della via antiqua, così come si ritrova menzionata dalle più remote fonti per il territorio gioiosano, si ha in epoche successive alla fondazione del primo nucleo abitato sulla rupe, quando raggiunta la saturazione insediativa entro la quattrocentesca cinta muraria, l’espansione urbana proseguì lungo questa antica arteria, lasciando non urbanizzati ampi spazi fra quest’ultima e la cinta muraria. Ancora durante il XVIII secolo nell’area delimitata dall’asse viario Porta Falsa-San Rocco e quello San Nicola - San Rocco esistevano ampi spazi adi-biti ad orticultura di proprietà della famiglia Deodino60.

Va rilevato che nell’anno 1575, il nobile gioiosano Giovanni Battista Condercudi, nel determinare in testamento la costruzione della chiesa di S. Pietro Apostolo, annessa alla propria abitazione (poi divenuta pa-lazzo Amaduri), stabilì che il nuovo luogo di culto avrebbe dovuto essere edificato demolendo parte di un’abitazione di sua proprietà, già appar-tenuta alla famiglia Caracciolo Rossi. Questo elemento testimonia quan-to antica fosse allora l’urbanizzazione dell’attuale Via Amaduri61.

59 Cfr. V. NAYMO, Uno stato feudale nella Calabria del Cinquecento… cit., p. 432. 60 Intorno alla metà del XVIII secolo la nobile famiglia Deodino da Gioiosa, per venire incon-tro alla forte espansione demografica e urbanistica della città, concesse in enfiteusi a numerosi abitanti del luogo i suoli per edificare nuove abitazioni all’interno di un vasto suo orto, un tempo pertinente al grande palazzo del casato, Cfr. SASL, fondo notarile, not. F. Pellicano, b. 192, vol. 2081, a. 1751, ff. 17v-21r, varie concessioni. 61 Riporto un passo del testamento in questione: «…che [essa] magnifica Livia sia tenuta et debbia subito sequita morte di esso magnifico testatore con ogni cel[erità] far fabricare et redi-ficare in detta terra della Motta Gioiosa et proprio in quella cas[a che] esso magnifico testatore ha comprato dal nobil Vincenzo Caracciolo, iusta l'altra casa di d'ess[o] magnifico testatore, una chiesa sub invocatione di S. Pietro Apostolo, la quale chie[sa] vole che sia de iurepatrona-tus ut supra…», cfr. Archivio Naymo Pellicano Spina (ANPS), testamento del nobile Giovanni Battista Condercudi, not. F. di Paola, Napoli, 17 novembre 1575.

19

Individuate dunque le ragioni topografiche della scelta insediativa (rupe difendibile e nello stesso tempo facilmente accessibile per la pre-senza della strada da Gerace a Stilo, ideale postazione di guardia alla strada stessa e alla bassa vallata del Torbido), si cercherà ora di identi-ficare gli artefici di queste preferenze insediative, analizzando gli aspet-ti politici, di natura feudale, connessi alla storia del territorio.

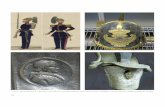

A parte i luoghi di culto menzionati in precedenza e preesistenti al-la nascita dell’abitato, la più antica costruzione davvero pertinente alla città, la prima ad insediarsi sulla rupe ed a favorirne lo sviluppo, dovet-te essere una torre di guardia, successivamente inglobata in una fortifi-cazione più vasta e articolata quale un castello. Ciò è confermato, in modo abbastanza attendibile, dal fatto che la denominazione più anti-ca di Gioiosa è attestata nella forma Gioiosa Guardia62, chiaro indizio della presenza di una postazione di avvistamento, la cui esistenza viene confermata anche dal soggetto dello stemma civico della città che, a questo punto non a caso, raffigura una torre di guardia63.

Ma l’esercizio di una guardia e la successiva nascita di un castello, ossia di una struttura militare e residenziale, non poteva essere disgiun-ta dalla presenza di una entità politico-amministrativa che avesse giuri-sdizione sul territorio circostante: un feudo dunque, un feudo con una postazione militare ed i suoi feudatari. Ad uno di loro si deve la volon-tà di realizzare un’opera militare che sarebbe divenuta ben presto polo di attrazione per le genti stanziate sul territorio: a Licofoli, a Elisabetta, a S. Domenica, a Maratà, a S. Antonio, ecc.

2. Il feudo di Ragusia, la fondazione della torre e del castello Si è riferito, nella parte iniziale di questo lavoro, dell’esistenza, almeno

a partire dall’età sveva (1194-1265), di un feudo in capite curie, denomina-to Ragusia, la cui prima titolarità appartenne alla famiglia omonima che

62 Cfr. infra, La nascita di Gioiosa Guardia. 63 Le insegne municipali di Gioiosa, attestate fin dal XVI secolo, raffigurano, infatti, una torre, in araldica simbolo della guardia praticata dalla fortificazione edificata sulla rupe, e costituiscono un indizio ormai certo dell’esistenza in quel luogo proprio una primitiva torre di avvistamento. Cfr. F. PELLICANO, La torre di Guardia: araldica civica dell’università di Motta Gioiosa, in «Studi Calabresi», anno IV, n. 5 (2004), pp. 77-87. L’autore, grazie al più antico sigillo dell’università della Motta, chiarisce che le insegne di Gioiosa raffigurano uno “stemma parlante”, che si riferisce alla più antica denominazione del paese individuata da chi scrive in un precedente lavoro, ibidem, p. 78.

20

se ne ritrovò in possesso almeno fino al 126564. Questo feudo occupava, grossomodo, la superficie dell’intero territorio di Gioiosa. Vi erano, inol-tre, corpi feudali staccati di Ragusia che si trovavano anche nel territorio di Grotteria e, addirittura, nella città di Gerace: le abitazioni sulle quali sa-rebbe sorto il nuovo monastero di S. Francesco d’Assisi dei PP. Minori Conventuali all’interno della città, erano membri del feudo di Ragusia65.

Come si è rilevato in precedenza, Roberto Fuda ha tracciato un quadro definito della successione feudale di Ragusia fra Duecento e Trecento (fig. 1)66. Ricerche più recenti hanno permesso a chi scrive di integrare la ricostruzione appena riassunta per il periodo successivo a quello preso in esame dalla stessa67; tale integrazione sarà riproposta in appresso e, precisamente, nel paragrafo dedicato al processo di forma-zione del territorio di Gioiosa.

Essendo nota la situazione residenziale del territorio, quella viaria nonché la successione feudale dei Signori di Ragusia fra due e trecen-to, il quesito da porsi a questo punto riguarda la fondazione della torre e del castello di Gioiosa e, in particolare, quando e da chi siano stati edificati. Al riguardo, come si rilevava nella monografia sul castello gioiosano68, si possono formulare soltanto ipotesi.

La nascita della fortificazione potrebbe essersi verificata al tempo di Gio-vanni de Ragusia o a quelli dei suoi antenati, ossia nel periodo precedente al 1265 e dunque in piena età sveva. Occorre rilevare infatti che, mentre per i successivi feudatari si possiedono indicazioni circa la località di loro residen-za, per Giovanni de Ragusia le fonti non hanno tramandato nulla al riguar-do, anche se non si può escludere che abitasse anch’egli a Gerace dove, co-me si è visto, possedeva alcune abitazioni pertinenti allo stesso feudo69.

64 Una prima ricostruzione delle vicende storiche di Ragusia, funzionale alle indagini sulla na-scita del castello gioiosano, si ritrova in V. NAYMO, Il castello di Gioiosa… cit., pp. 12-18. 65 Il 18 giugno 1294 re Carlo II d’Angiò concesse alcune case e casalini pertinenti al feudo di Ragu-sia ai frati Minori Conventuali di Gerace perché riedificassero in città il loro convento, sito un tem-po fuori le mura e distrutto nella guerra del Vespro. Le case furono presumibilmente inglobate nella nuova costruzione. Tali fabbricati sorgevano accanto al monastero femminile basiliano dei ss. Co-sma e Damiano, soppresso in quegli stessi anni dal vescovo di Gerace Giacomo I, per favorire la menzionata costruzione del plesso conventuale francescano, incoraggiata dalle disposizioni sovra-ne. La notizia è riportata in D. ZANGARI, Per la storia di Gerace (documenti inediti), Napoli 1921, doc. 16, 18 giugno 1294, pp. 69-70; quella della soppressione in O. PASQUA, Vitae Episcoporum Ecclesiae Hieracensis in Constitutiones et acta Synodi Hieracensis, Neapoli MDCCLV, p. 258. 66 Cfr. R. FUDA, Sui primi feudatari… cit., pp. 104-124. 67 Cfr. V. NAYMO, Da Yoyusa Guardia a Motta Gioiosa… cit., pp. 147-148. 68 Cfr . V. NAYMO, Il castello di Gioiosa… cit., pp. 12-18. 69 Ibidem.

21

Fig. 2. La ricostruzione della successione feudale di Ragusia sulla scorta delle ricerche aggiornate al 1997.

22

Fig. 3. Gioiosa Jonica: ruderi in contrada Elisabetta identificabili con il complesso della Teótokos ton Orton (Sec XI), menzionata in un documento del 1023.

Fig. 4. Gioiosa Jonica: veduta del castello, residenza dei feudatari di Motta Gioiosa edificato dai signori di Ragusia intorno ad una primordiale torre di guardia.

23

Per l’epoca della fondazione, tuttavia, non è neppure da scartare il periodo in cui dominarono Jean Taforet e il misterioso milite Sicardo de Noviglono (c. 1270 - 1315), giacché se almeno il primo abitò altrove, dell’ultimo possediamo solo frammentarie notizie, dunque non possiamo escludere nulla70. Entrambi angioini, avevano interesse a palesare il pro-prio dominio sul territorio viste le vertenze e i contrasti avuti con i signori locali: un castello sarebbe stato un segno tangibile del loro dominio. È certo, tuttavia, che dopo l’avvento (1316) dei feudatari di Grotteria, la co-struzione di una fortezza sulla rupe di Ragusia appare scarsamente giusti-ficabile: i centri nati come casali di Grotteria o comunque rientranti nell’orbita grotterese, quali Mammola, Siderno, Martone, Agnana, ecc. non hanno mai posseduto né una torre e neppure un castello.

Sebbene fino ad oggi il castello di Gioiosa e le sue pertinenze non siano stati mai oggetto di indagini di carattere architettonico né tan-tomeno di scavi archeologici che, in assenza di altri documenti, con-sentirebbero di far luce sull’epoca della fondazione, un sommario e-same della tipologia delle strutture murarie più antiche confermereb-be, con una certa sicurezza, una datazione al periodo a cavallo fra gli inizi del XIII e quelli del XIV secolo71 e dunque conferirebbe una certa attendibilità all’ipotesi sopra formulata, almeno per la torre. Quel che oramai sembra appurato, infatti, è che l’elemento più antico del com-plesso risulta essere la cosiddetta “torre vecchia”, cioè quella delle due torri superstiti che sorge in prossimità del dirupo che si apre sul fiume Gallizzi. Non è difficile individuare, a questo punto, proprio in questa torre la primordiale fortificazione che sarebbe stata inglobata durante la costruzione del castello. Quando quest’ultimo evento, che occorre ritenere certo, si sia esattamente verificato, non è facile da appurare. La circostanza che i Caracciolo Rossi, per la loro dimora, abbiano avu-to la necessità di edificare nei pressi dell’area del castello un palazzo fra trecento e quattrocento72, indurrebbe a ritenere che il castello fosse già in essere prima dell’avvento dei Caracciolo in Grotteria e in Gioio-sa, avvento databile alla seconda metà del Trecento.

70 L’unico documento che attesti il nome di questo feudatario è quello edito dallo Zangari che lo indica deceduto prima del 1316, cfr. D. ZANGARI, Per la storia di Gerace… cit., doc. 32, pp. 96-99. Questo documento è stato da me ripubblicato in V. NAYMO, Il castello di Gioiosa… cit., pp. 101-104, doc. 2. 71 Dietro invito di chi scrive, le strutture in oggetto erano state ispezionate da Francesca Mar-torano nel 1996 e, successivamente, studiate da Marilisa Morrone. Le studiose concordano sul-la datazione al XIII secolo delle strutture più antiche del complesso. 72 Su questo palazzo cfr. infra, La nascita di Gioiosa Guardia.

24

La datazione della torre al XIII secolo potrebbe trovare conferma in un privilegio del 1316, con il quale re Roberto investiva del feudo di Ragusia due nuovi signori dopo la morte di Sicardo de Noviglono. Nel testo si af-ferma che il feudo veniva concesso a Blasco Ximenes de Luna e a Giovanni de Laya cum hominibus et vassallis, redditibus, serviciis, casalibus, fortelli-ciis, domibus, possessionibus, vineis, terris cultis et incultis, planis, monti-bus, pratis, nemoribus, pascuis, molendinis, aquis aquarumque decursibus, tenimentis, territoriis aliisque iuribus, iurisdictionibus, rationibus et perti-nentiis suis omnibus73. Pur trattandosi di formule giuridiche stereotipate in uso negli atti di investitura feudale, è indubbio che la menzione dei vassal-li, dei casali e soprattutto delle fortezze, chiarendo la tipologia del feu-do, potrebbe costituire almeno una conferma indiretta dell’esistenza all’interno del medesimo di una struttura fortificata.

3. La nascita di Gioiosa Guardia Se si accetta l’ipotesi che il primo nucleo della fortificazione sia sta-

to edificato nel corso del Duecento, occorre anche ritenere che dal 1270 in poi i feudatari che si succedettero o almeno i loro rappresen-tanti, abbiano controllato la medesima. La successiva costruzione del castello innescò un rapido processo di trasformazione dell’antico asset-to insediativo che si trasformò da rurale ad urbano. Ciò comportò il tramonto dei numerosi villaggi esistenti (S. Basilio, S. Domenica, Mara-tà, Elisabetta, ecc.), attraverso una sorta di piccolo sinecismo, indotto da ragioni di sicurezza; si attuò, così, ciò che gli storici del territorio de-finiscono processo di incastellamento74.

Come riferito nelle pagine precedenti75, il vescovo Giuseppe Maria Pellicano, nel suo inedito sulle origini di Gioiosa, ci informa di una memoria trasmessa di generazione in generazione fra gli ecclesiastici 73 Cfr. V. NAYMO, Il castello di Gioiosa… cit., pp. 101-104, doc. 2. 74 Sull’argomento esiste un’ampia bibliografia, a partire dalle ricerche di M. Del Treppo; per l’Italia meridionale cfr. A. GUILLOU, Città e campagna nell’Italia meridionale bizantina (VI-XI se-colo) dalle collettività rurali alla collettività urbana in Habitat – Strutture – Territorio, Atti del III Convegno Internazionale di Studi sulla citvità rupestre medievale nel Mezzogiorno d’Italia, Taranto-Grottaglie 24-27 settembre 1975 a c. di C. D. Fonseca, Galatina 1978, pp. 27-40; cfr an-che J. M. MARTIN, Modalité de “l’incastellamento” et typologie castrale en Italie mérdionale (X-XII siècle), in Castelli, storia e archeologia, Atti del Convegno (Cuneo, dicembre 1981) a c. di R. Comba e A. A. Settia, Torino 1984, pp. 89-104; H. BRESC, Motta, sala, pietra: un incastellamento trecentesco in Sicilia, «Archeologia medievale», II (1975), pp. 428-432. 75 Cfr. supra, Il territorio.

25

della città che voleva che alcune piccole campane della Matrice fosse-ro dette di San Basilio, perché da quell’insediamento trasferite a Gioio-sa76. Questa tradizione, che ha in sé un forte carattere simbolico e che giudico assai attendibile, mi sembra confermata dalla concordanza delle altre fonti e da quanto riferito in precedenza sia sul monastero di San Basilio che sul villaggio di Licofoli. Questo processo di urbanizza-zione può datarsi ormai con certezza al XIV secolo.

Dalla seconda metà del Trecento la baronia di Grotteria ed il feudo di Ragusia pervennero in potere dei conti di Gerace nella persona di An-tonio († 1389), il figlio del primo conte Enrico. Dopo la morte di Anto-nio, l’antico feudo di Ragusia tornò a frazionarsi. In una porzione suc-cesse il primogenito Giovanni († c. 1432), nell’altra l’ultrogenito Ludovi-co Caracciolo († 1451). Grazie a quest’ultima successione un ramo ca-detto dei conti di Gerace ebbe occasione di stabilirsi definitivamente ai piedi del maniero e vi rimase, privatamente, fino ai primi del Seicento.

Al periodo immediatamente successivo all’arrivo di questo ramo dei Caracciolo a Gioiosa, risale la costruzione da parte loro di un pa-lazzo edificato presso il fossato del castello, probabilmente per esigenze di natura residenziale77. Di tale abitazione mi limito a riferire che do-cumenti successivi ci informano che, fino alla metà del Cinquecento, essa costituì parte integrante del feudo di Ragusia78, particolare di non secondaria importanza in merito a quanto si scriverà in appresso79.

I Caracciolo, dunque, si ritrovarono a controllare l’intera Ragusia. I conti di Gerace esercitavano direttamente la loro giurisdizione sul ca-stello, sull’abitato in formazione e su una porzione del feudo; l’altra metà di questo veniva controllata dal ramo cadetto, il quale risiedeva nel citato palazzo presso il castello. La presenza del potente casato par-tenopeo, ricco, colto e di aperte vedute, avrebbe avuto dei riflessi deci-sivi nelle sorti del paese e della sua notevole espansione.

Si è accennato al fatto che l’abitato si formò nel corso del Trecen-to. Tuttavia, il primo documento nel quale Gioiosa è menzionata con certezza con il suo attuale nome risale soltanto al 1437. Si tratta di una

76 Cfr. G. M. PELLICANO, Istoria cronologica… cit., p. 945. 77 Il palazzo era già esistente nel 1445, quando in esso furono sottoscritti i capitoli della città di Roccella: «… die ultimo ianuarii, in Mottagio[io]sa, in domo habitationis magnifici domini Alo-ysii Carazuli, presente magnifico domino Thomasio Carazulo de Neapoli, Paolo Aquilerio de Puteolo…», cfr. Archivio della Corona d’Aragona, Cancelleria, vol. 2904, f. 227v. 78 Cfr. V. NAYMO, La platea di Ragusia… cit. 79 Cfr. infra, La formazione del territorio.

26

convenzione fra Antonio Centelles (rappresentante di re Alfonso d’Aragona) e Carlo Ruffo conte di Sinopoli per una promessa assegna-zione dello stato di Gerace. Il testo è in parte edito dal Pontieri80, ma l’atto è stato ripreso da numerosi studiosi, fra cui il Pellicano Castagna ed il Fuda81. Lo stato di Gerace viene così descritto:

«Gyraci cum suo districto, czoè la Gruttaria, San Giorgi, la Yoyusa, Guar-

dia et Cinquifrundi»82. Questo testo è meritevole della massima attenzione. Si rileva in-

nanzitutto che nel 1437 la Yoyusa è menzionata fra le principali terre componenti lo stato geracese dei Caracciolo Rossi.

Si noterà pure che il nome di Gioiosa è seguito da quello di un’altra apparente e sconosciuta città: Guardia. Tutti coloro che han-no finora ripreso il testo pubblicato dal Pontieri hanno fedelmente mantenuto una virgola esistente fra la Yoyusa e Guardia83, la cui fun-zione nel testo serve a mantenere distinte geograficamente le due lo-calità. Ma di un feudo o di una terra di Guardia, così importante da essere inserita fra le principali componenti dello stato di Gerace non si ritrova traccia né in fonti coeve né in documenti successivi. Eppure una entità del genere non può essersi dissolta nel nulla. A chiarire in modo risolutivo questo mistero concorre un altro documento di fon-damentale importanza per le origini di Gioiosa. Si tratta di un atto notarile che risale al 1484 che contiene all’interno copia autentica di un privilegio di re Alfonso d’Aragona del 1443 a beneficio del men-zionato Ludovico Caracciolo, con il quale si confermano a quest’ultimo due precedenti privilegi emessi dai sovrani angioini a favore dei Caracciolo Rossi, risalenti rispettivamente al 1369 e al 1404, il cui testo è interamente trascritto84. In un passo di questo do-cumento si legge che si era costituito il:

80 Cfr. E PONTIERI, La Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles, Napoli 1963, p. 143. 81 Cfr. R. FUDA, Sui primi feudatari… cit., p. 123. 82 Ibidem. 83 Ibidem. 84 Cfr. V. NAYMO, Fonti per la Calabria Ulteriore fra Medioevo ed Età moderna, in corso di pub-blicazione.

27

«…magnificus vir Thomas Caracciolus de Neapoli, nunc habitator Mocte

Gioiose Guardie, filius legitimus et naturalis quondam magnifici militis do-mini Polidori Caraccioli de Neapoli»85.

Risulta evidente che in questo documento quattrocentesco il nome

di Gioiosa è seguito dal termine Guardia: Tommaso Caracciolo risulta abitante della Motta Gioiosa Guardia. Possiamo a questo punto con-cludere che la Guardia menzionata nel documento del 1437 non fosse un’altra località ma costituiva parte integrante della definizione di Gioiosa: una Yoyusa Guardia, dunque.

85 Ibidem.

Fig. 7. Particolare dell'insegna cittadina, raffigurata su una pis-side di Francesco Caracciolo, II Marchese di Motta Gioiosa, rea-lizzata nel 1634 (da un negativo in rame per la stampa, sec. XIX).

Figg. 5-6. In alto, timbro a secco dell'Università di Motta Gioiosa (a. 1582); in basso il timbro ad inchio-stro realizzato nel 1715.

28

Fig. 8. Ruderi del castello di Joyeuse-Garde presso La Forest-Landerneau nel dipartimento di Finistère, in Bretagna (secc. XII-XIII).

Fig. 9. Il castello medievale di Gioiosa Guardia presso Villamassargia (CA) (sec. XIII).

29

Fig. 10. Il castello di Gioiosa Guardia (sec. XIV), sito originario di Gioiosa Guardia, oggi Gioiosa Marea (ME) (dal sito www.gioiosani.it).

Fig. 11. La costa tirrenica siciliana vista dall’altura della Gioiosa Guardia.

30

Tutto ciò viene ulteriormente confermato pure da un noto privile-gio risalente al 24 febbraio 1459 con il quale il conte di Terranova Ma-rino Correale concede al nobiluomo aragonese Antonio Linares a ca-stellania del maniero della Motta Gioiosa Guardia:

«Eapropter, tenore praesentium, de certa nostra scientia motuque pro-

prio vobis eidem Antonio Linares capitaniam et castellaniam dicti castri et terrae Joiosae Guardiae cum cognitione causarum civilium et criminalium, ac omni modo iurisdictione alta et bassa, mero mistoque imperio et gladii potestate…»86.

È possibile a questo punto concludere, al di fuori di ogni ragione-

vole dubbio, che Gioiosa Guardia è stato il primo ed il più antico nome di Gioiosa.

4. L’origine del nome Se la presenza della definizione di Guardia nel primitivo nome di

Gioiosa è facilmente riconducibile all’esercizio di una sorveglianza dal-la rupe della vicina strada e del territorio circostante, più complesse da individuare risultano le ragioni dell’aggettivo gioiosa, destinato nel fu-turo a rimanere da solo in qualità di sostantivo. È oramai certo che non si tratti di un toponimo preesistente che denominava il sito dove nacque e si sviluppò l’abitato, giacché in questo caso non sarebbe sfuggito alle fonti. Piuttosto sembrerebbe un nome volutamente asse-gnato al castello ed al nuovo centro in via di sviluppo intorno ad esso.

Risultano oramai decisamente superate sia l’ipotesi del Barillaro di una Gheliosa – Geliosa, Geoliosa (gheos – helios) terra solatia o del so-le87, che quella suggerita dal Pellicano Castagna che legge il nome di Gioiosa come corruzione di Ragusia, in Argusia, Arijiusa, Yeyusa.

86 Cfr. M. PELLICANO CASTAGNA, Scritti storico nobiliari, Catanzaro 1997, p. 315. 87 La denominazione Geliosa è parto originalissimo della mente di Emilio Barillaro e, come tale, di nessuna attendibilità storica. Non vi è un solo documento, manoscritto o stampato, che non sia la sua stessa monografia, in cui la nostra Gioiosa sia menzionata utilizzando la voce Geliosa. Cfr. E. BARILLARO, Gioiosa Jonica… cit., vol. I, p. 36. A sostegno delle sue convinzioni, il Barillaro menzionava un rogito di un notaio messinese del 1491 in cui si ritrova un maritimus Joye portus calabrie. La consultazione di tale documento, ovviamente, ha dimostrato inequi-vocabilmente che il medesimo documento non fa riferimento al porto di Gioiosa ma a quello, all’epoca ben più importante, di Gioia (attuale Gioia Tauro). Ibidem, vol. II, pp. 27-28.

31

Tuttavia, la nuova individuazione della denominazione di Yoyusa Guardia pone nuovi spunti di riflessione, soprattutto perché rende pos-sibile un confronto fra il nome della nostra città e quello di almeno al-tre due località italiane ed una francese dalla medesima denominazio-ne: Gioiosa Marea (ME), in Sicilia, il castello medievale di Gioiosa Guardia presso Villamassargia (CA), in Sardegna ed il castello di Joyeu-se-Garde presso il piccolo centro di La Forest-Landerneau, situato nel dipartimento del Finistère, in Bretagna. La più antica denominazione di tutte queste località risulta identica a quella della nostra Gioiosa. Il primo centro infatti, sorto anch’esso in età angioina (1364) nella Sicilia nordorientale su iniziativa di Vinciguerra d’Aragona, fu in origine de-nominato Joyusa Guardia88. Il castello sardo, che fu edificato agli inizi del Duecento dalla famiglia pisana della Gherardesca, sulla sommità di una ripidissima collina nelle vicinanze di Villamassargia, fu denomina-to pure la Gioiosa Guardia89. Infine il castello di Joyeuse-Garde in Bre-tagna, edificato da Enrico I de Léon fra XII e XIII secolo, costituì anch’esso un’importante postazione di guardia90.

Il fatto che la conformazione fisica dei luoghi dove sorsero le forti-ficazioni siciliana, sarda, calabrese e bretone sia pressoché identica concorre ad incrementare le analogie fra le medesime; tutte e quattro le fortificazioni, inoltre, nacquero come postazioni di guardia e intorno a due dei quattro apprestamenti militari nacque e si sviluppò un omo-nimo centro abitato.

Tutto ciò, che non può essere certo frutto del caso, lascia intendere che fra il Duecento e il Trecento si fosse diffusa in Europa la consuetu-dine di definire gioiose (allegre, felici) postazioni di guardia costituite da una fortezza militare o castello con caratteristiche pure residenziali. La circostanza che nelle località ospitanti non vi fosse traccia di un to-ponimo dal nome Gioiosa prima della costruzione delle fortificazioni,

88 L’antica Gioiosa Guardia siciliana sorse nel corso del Trecento all’interno del feudo di Mel-luso, che era stato donato dal conte Ruggero al monastero dei Benedettini di Patti nel 1094. Nel 1364 Vinciguerra d'Arargona, che deteneva la Capitanìa di Patti, edificò su un’altura all’interno del predetto feudo, una torre di osservazione e di avvistamento intorno alla quale sviluppo un abitato denominato Oppidum Guardiae Jojusae. Crollato l’antico centro in seguito al terremoto del 1783, il paese fu trasferito sulla costa ed ha assunto la denominazione di Gioiosa Marea, Cfr. G. RAFFAELE, La guardia allegra e giojosa un comune montano nella Sicilia di età moderna, Soveria Mannelli 1992, pp. 15-18; G. FORZANO NATOLI, Gioiosa Guardia e Gioio-sa marea: cenni storici, Tip. Del Progresso, 1887. 89 Cfr. P. A. DEIANA, Il castello di Gioiosa Guardia: fonti e testimonianze archeologiche, Orista-no 2003. 90 Cfr. J. BAZIN, Le chateau de Joyeuse-Garde en la Forest-Landerneau, BSAF, 1968.

32

costituisce un ulteriore elemento che confermerebbe l’esistenza di uno stretto legame fra la singolare denominazione e la tipologia dell’insediamento.

Quanto finora considerato, tuttavia, non risolve del tutto la que-stione, poiché non chiarisce in modo adeguato le motivazioni reali della genesi dell’aggettivo gioiosa conferito a queste guardie e, soprat-tutto, chi e cosa ispirò questa sorta di moda, lasciando ancora avvolti nel mistero i primi anni di storia e le reali radici del nome di queste fortificazioni. Mentre per le altre gioiose guardie, si ha contezza del nome dei fondatori, per quella calabrese anche quest’ultimo elemento era rimasto finora in ombra.

A colmare questo vuoto, ritengo in maniera decisiva, concorre un elemento che a tutt’oggi non è stato messo in relazione ad un fenome-no di carattere storico come quello delle gioiose guardie di cui si tratta in queste pagine.

Fra i numerosissimi poemi delle famose chansons de geste, fiorite nell’Europa medievale dopo l’anno mille e, in particolare, nella Francia del Nord, si ritrova pure il celebre Roman de Tristan, le vicende senti-mentali di Tristano e Isotta, forse la più struggente storia d’amore che ci ha lasciato il medioevo, riconducibile al ciclo bretone. Si tratta di una leggenda di origine celtica, trascritta inizialmente dai poeti normanni e pervenutaci tramite i romanzi scritti dai poeti francesi durante la secon-da metà del XII secolo. Autori di romanzi furono Béroul91, Tommaso d’Inghilterra92 e soprattutto, nel secolo successivo, Luce de Gat93, autore di un lunghissimo romanzo in prosa che fu uno dei più tradotti nel resto d’Europa. Fu attraverso quest’ultima opera che il testo giunse in Italia e fu rielaborato e allungato ulteriormente. Nella Penisola circolarono pu-re il Meliadus di Rustichello da Pisa, composto intorno al 1272-1274, e l’anonimo Tavola Ritonda o Istoria de Tristano94, composta durante i primi decenni del Trecento e ispirata anch’essa all'opera di Rustichello e alle fonti francesi. Questi scritti ebbero larga circolazione in tutte le corti europee, comprese quelle dell’Italia intera.

Scorrendo la trama del Roman de Tristan si apprende che, a un certo punto, Lancillotto assedia il castello della Dolorosa Guardia, de-

91 Il romanzo è pubblicato in lingua francese da D. LACROIX - Ph. WALTER a cura di, Tristan et Iseut. Les Poèmes français, La Saga norroise, Parigi 1989. 92 Ibidem. 93 Ph. MÉNARD et alii a cura di, Le roman de Tristan en prose, Genève 1987-1997, 9 voll. 94 M. J. HEIJKANT a cura di, La Tavola Ritonda, testo critico di F. L. Polidori, Milano-Trento 1997.

33

tenuto dagli infedeli e riesce ad espugnarlo. Vi si insedia, decidendo di mutarne il nome in Gioiosa Guardia; qui egli edificherà una chiesa e trascorrerà felici momenti insieme alla regina Ginevra. Anche Tristano avrebbe condotto l’amata Isotta a Gioiosa Guardia, in quella che sa-rebbe divenuta un sorta di isola felice95.

Risulta a questo punto assai probabile che la diffusione di questo romanzo fra le classi colte e la conseguente popolarità che questa leg-gendaria Gioiosa Guardia conobbe a partire dal XIII secolo, abbia in-dotto alcuni signori feudali a conferire il nome alle fortificazioni da lo-ro istituite in quel tempo. Fu il caso dei fondatori del castello della Jo-yeuse-Garde in Bretagna, regione da cui il romanzo si era diffuso nel resto del continente96; il caso di Vinciguerra d’Aragona per la Gioiosa siciliana; quello della famiglia della Gherardesca97 per il castello sardo presso Villamassargia e, certamente, fu anche il caso di uno dei feuda-tari della nostra Gioiosa Guardia.

Che il Roman de Tristan circolasse ampiamente anche nel Regno di Napoli è cosa documentata. In particolare si ha notizia di un codice mi-niato, conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi98, codice conte-nente la versione in prosa del celebre romanzo che gli studiosi concor-demente ritengono compilato in area napoletana, addirittura, forse, in un monastero calabrese99. In tale codice, che si data ai primi decenni

95 «… Tornato che messer Tristano fue dalla Guardia Gioiosa e avendola conquistata per gra-zia e per amore; lo re Marco vedendolo, gli mostrava grande amore ed era assai allegro de suo onore e della sua grandezza: ma assai dubitava che Tristano non gli togliesse la reina Isotta; e che egli non se ne andasse con essa ad abitare alla Gioiosa Guardia, si come Lancialotto mena-ta n’avea la reina Ginevra….», cfr. AA.VV., Collezione di opere inedite o rare dei primi tre secoli della lingua pubblicata per cura della regia commissione pe’ testi di lingua, Bologna, G. Roma-gnoli, 1864, p. 187. 96 Nel caso francese è un dato da tempo acquisito fra gli studiosi far risalire la denominazione della fortezza alle leggendarie vicende di Lancillotto, cfr. J. BAZIN, Le chateau de Joyeuse-Garde... cit. 97 Villamassargia «…nel nome ricorda il suo originario carattere di villa massaricia e riporta alla memoria i conti della Gherardesca che la tennero – unitamente al vicino ed ormai diruto castello di Gioiosa Guardia – dopo che nel 1258 il giudicato cadde e fu diviso tra loro e le fa-miglie Visconti e da Capraia…», cfr. F ARTIZZU, Pisani e catalani nella Sardegna medioevale, Bo-logna, Forni, 1973, p. 99. 98 Cfr. Bibliothèque Nationale de Paris, ms. fr. n. 757. Il manoscritto è descritto ma non pubblica-to in J. BLANCHARD, Le roman de Tristan en prose: les deux captivés de Tristan, Klincksieck, Paris 1976. L’edizione integrale del ms. n. 757 si ritrova in cinque volumi nella serie «Les classiques fra-nçais du moyen âge». Cfr. P. MÉNARD, J. BLANCHARD, M. QUEREUIL, N. LABORDERIE, T. DELCOURT, J. P. PONCEAU, M. LÉONARD, F. MORA, C. FERLAMPIN-ACHER, Le roman de Tristan en prose: version du ma-nuscrit fr. 757 de la bibliothèque nationale de Paris, vol. IV, Champion, Paris 1997. 99 Ibidem, analisi del ms 757.

34

del Trecento, si incontra ripetutamente lo stemma di un casato che può essere ritenuto di certo quello del committente dello stesso. Studi aral-dici recenti hanno attribuito con buona certezza tale stemma alla fami-glia Caracciolo Rossi100, gli antichi conti di Gerace. Il forte legame dei Caracciolo con il romanzo di Tristano e Isotta trova conferma nel fatto che nella genealogia antica dei Caracciolo Rossi e Pisquizi, si ritrovano molto diffusi i nomi di battesimo sia di Tristano che di Isotta101.

Questo uso dimostra che presso la potente famiglia napoletana la

storia dei due innamorati era conosciuta ed amata, al punto da indurre qualcuno dei suoi esponenti a commissionare la redazione di una pre-ziosa copia miniata del romanzo, a conferire i nomi di battesimo dei due

100 L’attribuzione dello stemma presente in varie fogge nel ms. 757 è stata proposta dall’araldista Maurizio Carlo Alberto Gorra, che ringrazio per la segnalazione. 101 Una Isotta Caracciolo, nata intorno alla metà del XV secolo, risulta figlia del conte di Gera-ce Tommaso Caracciolo e di Margherita de Andreis, contessa di Belcastro, Cfr. la genealogia dei Caracciolo in www.sardimpex.com sotto la voce Caracciolo. Il nome Tristano si ritrova nei Caracciolo fin dalla prima metà del XV. Qui basterà citare il letterato umanista Tristano Carac-ciolo (n. c. 1437-1528), figlio di Giovanni, signore di Ponte Albaneto, cfr. M. SANTORO, Tristano Caracciolo e la cultura napoletana della rinascenza, Napoli 1957.

Figg. 12-13. Due particolari del ms. 757 conservato presso la Biblioteca Nazionale di Parigi e raffiguranti altrettanti capilettere in cui è inserito lo stemma del proprietario

committente del manoscritto medesimo, i Caracciolo Rossi napoletani.

35

innamorati ai propri rampolli e, di certo, anche ad assegnare a qualche giovane castello la denominazione della leggendaria Gioiosa Guardia.

Queste ultime considerazioni consentono un ulteriore passo in a-vanti nella ricerca, giacché individuano la famiglia Caracciolo, che come si è avuto modo di scrivere, ebbe un ruolo fondamentale nelle prime vi-cende gioiosane, non solo quale vera e propria fondatrice dell’abitato, ma anche come il casato che conferì il nome alla nostra città. Gioiosa: un nome cortese, dunque, accuratamente scelto fra i più belli e romantici tra quelli che caratterizzavano l’immaginario delle corti medievali europee.

Il nome del leggendario castello della Gioiosa Guardia, divenuto famoso in Europa grazie al Roman de Tristan ed alla sua popolarità fra le corti del vecchio continente, a partire dal Duecento, fu così conferi-to ad alcune terre e castelli del mondo reale e, fra questi, anche alla Gioiosa calabrese su iniziativa della famiglia del conti di Gerace.

A questo punto la plurisecolare evoluzione della denominazione di Gioiosa risulta completamente ricostruita e può essere così schema-ticamente riassunta:

Denominazione Periodo storico

Gioiosa Guardia XIV – prima metà del XV secolo Motta Gioiosa Guardia seconda metà del XV secolo Motta Gioiosa seconda metà del XV – XVI secolo Gioiosa XVII – seconda metà XIX secolo Gioiosa Jonica dal 1863 ed aggi L’originaria denominazione di Gioiosa Guardia, legata ai fondatori e

all’esercizio della vigilanza dalla torre e dal castello, rimase inalterata fino alla costruzione della cinta muraria, quando l’abitato sulla rupe si tra-sformò in una motta102. Tale evento si verificò con certezza fra il 1437 ed il 1445103. Fu da questa epoca che il centro cominciò ad essere chiamato

102 È ormai un dato acquisito fra gli studiosi che il termine motta, di derivazione angioina, fu adoperato dal trecento fino agli inizi del cinquecento per indicare un centro abitato situato su un’altura e circondato da una cinta muraria. L’esempio più tardo, al riguardo, fu quello del casale di Sideroni che dal 1529 assunse la denominazione di Motta Sideroni in seguito alla co-struzione della cinta muraria ad opera dei suoi feudatari, cfr. il contributo di D. Romeo in AA. VV., Siderno e la Locride. Storia cultura economia, a cura di Fulvio Mazza, Soveria Mannelli 2010, p. 112. Sulle motte e l’ammottamento in Calabria cfr. M. JUSI, Le motte. Prime considera-zioni sugli insediamenti calabresi, «Filologia antica e moderna», XIII, 24 (2003), pp. 11-26; ID., Le motte in Calabria. Nuove considerazioni e un primo catalogo, XIV, 26 (2004), pp. 5-23. 103 Al 1437 risale l’ultima attestazione della Yoyusa Guardia, senza l’appellativo di motta, men-tre al 1445, risale la più antica attestazione della Motta Yoyusa, cfr. ACA, Cancelleria, capitoli di Roccella, vol. 2904, f. 227v, a. 1445.

36

Motta Gioiosa Guardia. L’ultima attestazione nota di tale denominazione risale al 1487104. Dalla fine del quattrocento il nome dell’abitato si consoli-dò nella forma Motta Gioiosa. Il venir meno del termine Guardia indur-rebbe a ritenere oramai consolidata la dimensione urbana del centro ed il definitivo tramonto del ruolo di sorveglianza del territorio da parte della fortificazione sulla rupe, divenuta una residenza di natura feudale. La de-nominazione di Motta Gioiosa rimase in auge fino alla fine del cinquecen-to, quando si andò definitivamente affermando il solo nome di Gioiosa105 che da aggettivo si trasformò in sostantivo e rimase stabile fino alla se-conda metà dell’ottocento. La scomparsa del termine Motta è legata alla fortissima espansione urbana e demografica che Gioiosa conobbe a parti-re nel corso del cinquecento. Il superamento della cinta muraria e la na-scita di nuovi quartieri all’esterno della medesima resero anacronistico tale appellativo per la designazione dell’abitato. Dopo l’unità, nel 1863, per distinguere la Gioiosa calabrese da quella siciliana, fu aggiunto l’aggettivo jonica che caratterizza ancora oggi il nome della città106.

5. La formazione del territorio Si è scritto che l’avvento dei Caracciolo Rossi nella vicende pri-

mordiali della terra di Gioiosa costituì un evento decisivo, non solo per la nascita e la denominazione del giovane abitato, ma anche per una serie di vicende di natura politica che diedero rapido impulso allo svi-luppo del suo territorio.

Il più volte menzionato Ludovico Caracciolo, capostipite del ra-mo dei Caracciolo Rossi di Gioiosa e figlio ultrogenito del conte di Ge-race Antonio, possedette verosimilmente la parte di Ragusia che un se-colo prima era appartenuta al miles Giovanni de Laya (†1337) e suc-cessivamente rientrata nei domini dei signori grotteresi107. Egli detenne la propria porzione di Ragusia dal 1390 al 1451, anno della sua mor-

104 «…Magnificus vir Thomas Caracciolus de Neapoli, nunc habitator Mocte Gioiose Guar-die…», cfr. V. NAYMO, Fonti per la Calabria Ulteriore… cit. 105 Un raro uso di Motta Gioiosa si ritrova ancora in alcuni atti notarili dei primi decenni del seicento, cfr. SASL, fondo notarile not. F. Paganica, b. 42, vol. 263, ff. 1r-96v. 106 Il provvedimento fu sancito dal Regio Decreto del 26 marzo 1863, cfr. E. BARILLARO, Giojosa Jonica… cit., vol. I, p. 137. 107 Condivido l’ipotesi di Roberto Fuda circa l’assegnazione della quota di Ragusia appartenu-ta a Giovanni de Laya ai feudatari di Grotteria, dopo la scomparsa del predetto, cfr. R. FUDA, Sui primi feudatari… cit., p. 120.

37

te108. Rimasto fino ad oggi nell’ombra, Ludovico Caracciolo fu un im-portante personaggio il cui ruolo si rivelò determinante nella storia gioiosana. Fu egli a chiedere ed ottenere da re Ladislao nel 1404, la ri-duzione di Ragusia da feudo a bene di tipo burgensatico109. Lo scopo era quello di evitare il pagamento dell’adoa, assai gravosa trattandosi di un feudo in capite ancora di notevolissime dimensioni.

Fino al 1404, dunque, Ragusia fu un feudo autonomo una parte del quale, forse la più consistente, si ritrovava in possesso di un ramo cadetto dei conti di Gerace che viveva a Gioiosa Guardia, l’altra era invece detenuta dagli stessi conti pure Signori di Grotteria, cioè il ramo primogenito dei Caracciolo Rossi. Lo status burgensatico che avrebbe dovuto caratterizzare quest’ultima porzione del feudo dopo il 1404 a-vrebbe comportato soltanto il pagamento dei fiscali, così come per qualsiasi altra proprietà privata. Documenti successivi ci informano in-vece che su Ragusia, in base ad una speciale grazia sovrana, non veni-va versata alcun tipo di imposta110. Il privilegio del 1404 dunque, più che una vera e propria riduzione a proprietà burgensatica, mantenne Ragusia in una apparente condizione di feudo, un feudo di tipo sui ge-neris, perché per singolare grazia sovrana (per specialem gratiam) era stato esentato dal pagamento di imposte di qualsiasi natura.

La detenzione di questa parte di Ragusia rimase nelle mani del menzionato ramo gioiosano dei Caracciolo Rossi fino alla metà del Cinquecento111. È stato possibile ricostruire la discendenza di costo-ro, ricomponendo la genealogia di un ramo sconosciuto di questo importante casato112. Il prospetto che segue, riannodandosi alla ri-costruzione del Fuda, riassume in modo schematico la successione di Ragusia a partire dalla seconda metà del XIV.