Geomorfologia strutturale - Unicam

-

Upload

khangminh22 -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Geomorfologia strutturale - Unicam

Corso di Geomorfologia: Lezione 1

Geomorfologia strutturale (parte II)

Bernardino Gentili – Marco Materazzi

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

SUPERFICIE DI SPIANAMENTO: corrisponde in generale ad una forma generata in completa assenza di controllo sia tettonico che strutturale sulla morfologia.

PENEPIANO: termine coniato da DAVIS (1889) che lo inserì nel suo “Ciclo d’erosione”; indica una pianura d’erosione quale stadio finale dell’evoluzione del paesaggio da morfologie “giovani” aspre a morfologie “vecchie” e più dolci. E’ il risultato dell’azione combinata di vari agenti morfogenetici (fiumi, clima, vento ecc.)

PEDIMENT E PALEOSUPERFICIE: sono ambedue termini che indicano una superficie di spianamento in senso lato, generatasi per meccanismi di erosione areale e non lineare (concetti associati di BIOSTASIA e RESISTASIA). Tali condizioni sono generalmente associate a condizioni climatiche di tipo arido-caldo e solitamente in condizioni di relativa stabilità tettonica. Esempi classici sono quelli dell’Africa australe, del Sud America, dell’India e dell’Australia centrale, quindi di molte aree cratoniche tropicali. Ove queste morfologie si sono formate in fasi differenti, spesso alternate a periodi di sollevamento tettonico generalizzato, si parla di RILIEVO POLICICLICO

Soprattutto nei testi anglosassoni, la superficie di spianamento viene indicata con il termine BEVEL o BEVELLED CUESTA (cuesta troncata)

Si trovano in letteratura diversi termini associati:

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Schema di rilievo policiclico. Da Derruau, ridisegnato.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Penepiano fossilizzato dalle Arenarie di Adigrat, Etiopia settentrionale. Foto Ugo Sauro.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Superficie a debole energia del rilievo fossilizzata da una crosta lateritica. Valle Tekezé, Eritrea meridionale. Foto Ugo Sauro.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Il penepiano paleozoico del New South Wales e la "Great Escarpment” presso Armidale (Australia). Foto Clifford Ollier.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Il bevel della Croda del Becco negli altopiani ampezzani. Foto Ugo Sauro

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Le morfologie associate alle faglie sono generalmente forme tettoniche, sebbene spesso abbiano un carattere più localizzato e ancor più spesso si combinino con altri agenti morfogenetici per generare forme più complesse

Tipologia delle faglie.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

SCARPATE DI FAGLIA: termine

Le principali forme tettoniche associate alle faglie sono:

SCARPATE DI LINEA DI FAGLIA: termine

FACCETTE TRIANGOLARI O TRAPEZOIDALI: termine

FAGLIAZIONI DI SUPERFICIE: termine

VERSANTE DI FAGLIA: termine

HORST E GRABEN: termine

Le principali forme di erosione selettiva associate alle faglie sono:

RETICOLO IDROGRAFICO NEI SISTEMI DI FAGLIA: termine

Inversione del rilievo in un Graben. Da D. Johnson, ridisegnato.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

L’azione della tettonica distensiva dà luogo alla formazione di rilievi e depressioni

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Graben (Nazareth, Ethiopian Rift)

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Esempio di morfologia legata ai sovrascorrimenti; l’esempio del sovrascorrimento dei Mti Sibillini. In primo piano il Monte Vettore (panoramica da SSE) ed il contatto tra i calcari mesozoici e la formazione terrigena della Laga.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Scarpata di faglia (A) e scarpata di faglia degradata (B). Da Miller e Westerback, ridisegnato.

Scarpata di faglia cosismica (1872) di Lone Pine, Owens Valley, California, che disloca un conoide attivo.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Scarpata di faglia (Gariboldi complex, Ethiopian Rift)

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Scarpata di faglia (Nazareth, Ethiopian Rift)

Scarpata di faglia che si preserva, arretrata, grazie all’erosione selettiva. Da Derruau, modificato.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Porzione dello specchio di faglia del M. Parasano, in Abruzzo, localmente messo in luce per erosione selettiva dei depositi di versante.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Esumazione di una scarpata di faglia. L’attività della faglia si conclude nella fase A. I lembi residui della copertura alluvionale, preservati all’interno delle valli (fase C), consentono il riconoscimento della genesi di questa morfostruttura. Le frecce indicano in quale fase la faglia è stata attiva. Da D. Johnson, modificato.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Scarpata esumata, Massiccio del Marguareis (CN).

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Free-face su piano di faglia, sviluppatasi in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 26 settembre 1997 (Costa, MC)

Faccette triangolari nella valle dell’Arno fra Le Sieci e Rosano, a monte di Firenze

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

INSERIRE FOTO FRATTURE TERREMOTO

Il pendio di faglia dei Monti della Duchessa-Monte Velino da M. S. Mauro.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Versante di faglia del Monte Vettore (Marche, Italia)

Sviluppo, per erosione selettiva di una gradinata di faglia, di una scarpata di linea di faglia resequente (cioè congruente rispetto alla struttura tettonica, a sinistra) e di una scarpata di linea di faglia obsequente (incongrua, speculare rispetto alla struttura, a destra). È opportuno evidenziare che, in questo schema, l’attività delle faglie precede il modellamento erosivo. Da Miller & Westerback, ridisegnato.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Scarpata di linea di faglia al contatto fra i calcari del Lias e gli erodibili sedimenti neogenici. Plakias, Isola di Creta.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

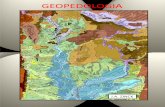

Rapport i f ra re t icolo idrografico e strutture a pieghe in un set tore dell’Appennino umbro.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Si definisce PATTERN IDROGRAFICO una configurazione delle linee di impluvio (e quindi dell’idrografia superficiale) che tiene conto del loro “disegno”, della densità e del tipo di confluenza. Esistono diversi tipi:

DENDRITICO: tipico di terreni omogenei, impermeabili e a limitata acclività (rocce magmatiche e metamorfiche solitamente senza un preciso controllo tettonico)

SUBDENDRITICO: come il precedente ma caratterizzato da un certo controllo tettonico

PINNATO: differente dal primo per l’esigua lunghezza dei collettori secondari; tipico di terreni omogenei, impermeabili a morfologia pianeggiante

DIVERGENTE: caratterizza i delta e le conoidi

CONVERGENTE: terreni poco permeabili a sensibile acclività

PARALLELO: terreni impermeabili, sensibile acclività e controllo da parte di fratture sub-parallele

ANGOLATO: controllo struttrale di due fasci di faglie, fratture o discontinuità litologiche

RADIALE CENTRIFUGO: tipico dei coni vulcanici, domi tettonici, diapiri, inselberg ecc.

RADIALE CENTRIPETO: tipico delle depressioni (vulcanice, carsiche, tettoniche ecc.)

ANULARE: tipico di rilievi pseudo-conici a gradinata con alternanze di litotipi a diversa erodibilità

MEANDRIFORME: caratteristico delle pianure alluvionali

ANASTOMIZZATO: tipico di aree a notevole sedimentazione come zone pedemontane o proglaciali

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Varie tipologie di reticoli dendritici.

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Esempio di reticolo rettangolare. I segmenti ad andamento WSW-ENE sono impostati lungo il Sistema della Cremosina. I segmenti ortogonali a questi seguono per lo più il pendio regionale, talora in presenza di un controllo strutturale

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Esempio di reticolo rettangolare (scudo canadese)

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

INSERIRE STRUTTURA E RETICOLO

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Schema classico di antecedenza. Da Lobeck, ridisegnato.

ANTECEDENZA: fenomeno nel quale un corso d’acqua (più antico quindi antecedente) mant iene i l suo t racc ia to attraverso una struttura tettonica attiva

Sono ambedue termini che servono per spiegare l’apparente incongruenza fra struttura geologica ed idrografia superficiale

Gentili B. – Materazzi M. – Corso di Geomorfologia: Lezione 1 – Geomorfologia strutturale (parte II)

Schema classico di sovrimposizione. Da Lobeck, ridisegnato.

SOVRIMPOSIZIONE: detto anche EPIGENESI, è il fenomeno che indica “la permanenza del tracciato di un corso d’acqua durante l’incisione quando esso incontra in profondità condizioni litostrutturali diverse da quelle che avevano determinato il tracciato stesso” (Castiglioni, 1986)