Folclorismi dialettali e sonori: la rappresentazione di “Sega la vecchia” in Umbria

Transcript of Folclorismi dialettali e sonori: la rappresentazione di “Sega la vecchia” in Umbria

sagg

i

111

repe

rtor

iA

rchi

vio

di E

tnog

rafia

• n

.s.,

a. V

I, n.

1-2

• 2

011

• 11

1-13

7

1. Testo e contesto1

Il lavoro composito che proponiamo si basa sull’analisi di un medesimo elemento culturale, la rappresentazione di “Sega la vecchia” in Umbria, investigato secondo due prospettive: una antropologico-linguistica e una etnomusicologica. La sugge-stione di una ricerca interdisciplinare di questo tipo può essere idealmente colle-gata al lavoro di Pietro Sassu e di Leonardo Sole sui canti della Sardegna2. In quello studio, ripubblicato recentemente (Carpitella, Sassu, Sole 2010), venivano poste le basi per un modello di analisi che insiste sugli stessi documenti sonori sia da un punto di vista linguistico che da un punto di vista etnomusicologico. Nel nostro caso la contiguità degli approcci investe il contesto complessivo di realizza-zione, entrando nello specifico all’interno della dimensione performativa delle rappresentazioni, ma tenendo sempre in piena considerazione le condizioni con-testuali e le agentività dei soggetti.

Sin dall’inizio delle sue attività, nell’autunno del 2008, la Scuola di specia-lizzazione in Beni demoetnoantropologici dell’Università degli Studi di Perugia3,

Folclorismi dialettali e sonori: la rappresentazione di “Sega la vecchia” in Umbria

Giancarlo Palombini, Daniele Parbuono

1 L’impianto generale dell’articolo è stato concepito da entrambi gli autori ma, in particolare, la scrittura del paragrafo 1. Testo e contesto si deve a Daniele Parbuono, quella del paragrafo 2. Musica e suoni si deve a Giancarlo Palombini.

2 La versione in cofanetto dei tre Lp Musica sarda. Canti e danze popolari, curati nel 1973 da Diego Carpitella, Leonardo Sole e Pietro Sassu, contrassegnati dalle sigle Albatros Vpa 8150, 8151, 8152, con-tiene un corposo opuscolo con i seguenti saggi: I modi di esecuzione di Diego Carpitella, Nota introdut-tiva e indicazioni metodologiche di Pietro Sassu e Leonardo Sole, Strutture e piani di formazione verbale di Leonardo Sole e Le strutture musicali di Pietro Sassu.

3 Si tratta della Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici dell’Università degli Studi di Perugia (in convenzione con l’Università degli Studi di Firenze, con l’Università degli Studi di Siena e, a partire dal 2011 con l’Università degli Studi di Torino), sede di Castiglione del Lago, istituita, per prima in Italia, nel 2008 in virtù del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 15 giugno 2006, n. 137, supplemento ordinario n. 147, “Riassetto delle Scuole di specia-lizzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”. Nella pagina ini-ziale del sito internet della scuola, www.specializzazionedea.unipg.it, si legge: «[...] ha lo scopo di curare la preparazione scientifica nel campo delle discipline demoetnoantropologiche impegnate nella cono-scenza dei beni culturali e di fornire competenze professionali nell’ambito di attività per cui “Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del

repertori

ha ritenuto opportuno im pegnare parte delle sue forze in un lavoro collettivo di ricerca che potesse rendere, anche a un pubblico di non addetti ai lavori, il senso della sua presenza nella realtà regionale umbra.

In relazione alla ratifica da parte del Parlamento italiano, avvenuta il 24 ottobre 2007, della “Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage” – «(a) oral traditions and expressions, including language [...]; (b) performing arts; (c) social practices, rituals and festive events; (d) knowledge and practices concer-ning nature and the universe; (e) traditional craftsmanship» – adottata dall’UneSco a Parigi nell’ottobre 2003, nonché al più recente Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10, Legge 6 luglio 2002, n. 137 (e successive modifiche), la Scuola ha voluto realizzare – proprio per far comprendere concretamente l’importanza del lavoro etnografico e antropologico nell’individuazione e nella documentazione delle peculiarità pre-senti all’in terno dei diversi contesti culturali – un’opera che riuscisse a trattare, con criteri scientifici e in modo esaustivo, uno di quei beni culturali immateriali ogget-to della Convenzione e del Codice stessi.

Si è così scelto di approfondire lo studio e la ricerca sul “Sega la vecchia”, sia per la presenza di una ricca e articolata documentazione, costituita da materiale scritto e audiovisivo, negli archivi della Sezione antropologica del Di partimento Uomo & Territorio, sia perché questa forma di rappresentazione teatrale itineran-te con questua – tra le più interessanti e complesse manifestazioni prodotte dalla cultura su balterna rurale dell’Umbria, oramai in disuso, almeno nelle sue forme più arcaiche, dai primi anni Sessanta del secolo scorso – è stata sicuramente uno dei fenomeni più rilevanti e profondi in cui si dispiegava, con straordina ria imme-diatezza, il ricco humus culturale delle classi subalterne rurali regionali.

Il corposo volume (Baronti, Palombini, Parbuono 2011) – articolato in tre tomi con DVd multimediale allegato – che ne è emerso, curato da Giancarlo Baronti oltre che dagli autori di questo articolo, offre un’ampia documentazione raccolta nel corso di più di sessanta anni di attività di ricerca etnografica.

Il “Sega la vecchia”, nelle sue configurazioni relative alla parte occidentale del territorio umbro, consisteva, come anticipato, in una rappresentazione itinerante con questua, realizzata nel periodo di mezza Quaresima da squadre composte ciascuna da quindici-venti giovani contadini di sesso maschile: ogni squadra si spostava di casolare in casolare mettendo ripetutamente in scena il proprio spetta-colo sino all’alba e otte nendo in cambio uova e vino. La rappresentazione, che durava circa mezz’ora, veniva ripetuta di fronte a un pubblico costituito dagli abitanti del casolare e da eventuali vicini accorsi per l’occasione: senza sostanziali variazioni poteva essere eseguita anche una decina di volte nella stessa nottata e poi

■Folclorismi dialettali e sonori

repe

rtor

i

112

patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione (Codice dei beni cultura-li e del paesaggio, art. 1) con attenzione particolare, nell’ambito della fruizione e valorizzazione, agli Istituti e luoghi della cultura (Codice, art. 101) e al museo in quanto struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio” (ibid.)».

in alcune altre notti consecutive o comunque ravvicinate. L’intreccio della rappre-sentazione, nelle varianti più diffuse in ambito regio nale, ruotava attorno alla scena in cui i due segantini, dopo aver contrattato il prezzo con il Padrone, disturbati dall’Impiccione (o Pagliaccio), “abbattevano” e poi cercavano di segare la Vecchia che era allo stesso tempo una Quercia. Il Vecchio marito arrivava cercando la con-sorte, poi si disperava nel ritrovarla in punto di morte, ferita e “segata”. In molti casi, dopo l’intervento delle forze dell’ordine e l’individuazione delle responsabi-lità, per curare la Vecchia mo ribonda entravano in scena gli operatori sanitari (Far-macista, Medico, infer mieri) accompagnati dal Somaro (anch’egli un uomo trave-stito). Arrivava poi il Prete, spesso in compagnia del Chierichetto o del Sacrestano, che impartiva l’estrema unzione alla moribonda, la quale, in alcune varianti guari-va immediatamen te e iniziava a ballare con gli altri personaggi al suono della fisar-monica, in altre veniva presa e trascinata via da “Maravalle”, il Diavolo.

Con il mutamento delle condizioni economiche, sociali e lavorative degli ultimi cinquant’anni questa forma di rappresentazione popolare in minima parte si è trasformata in favore di una spettacolarizzazione folcloristica, in massima parte ha cessato di esistere. L’intento del nostro lavoro è stato quindi quello di conservarne e documentarne le forme che stanno scomparendo ma, allo stesso tempo, di inizia-re a riflettere sulle condizioni delle nuove rappresentazioni.

Il primo obiettivo a cui si è pensato, nella predisposizione dei materiali etno-grafici già in nostro possesso, è stato quello di restituire la documentazione raccol-ta alla fine degli anni Cinquanta del Novecento dall’équipe4 di ricerca diretta da Diego Carpitella e da Tullio Seppilli, ai protagonisti ancora viventi di quei “Sega la vecchia”, ai loro familiari o alle loro comunità di appartenenza; così come quel-lo di restituire la documentazione raccolta negli anni Sessanta e Settanta in occa-sione di ricerche finalizzate a tesi di laurea5 o ad approfondimenti tematici di ca-rattere antropologico e teatrale (Cremonte, Ruggieri R. [1981]; Ruggieri 2011). Il lavoro, dunque, è iniziato contattando uno per uno gli ex attori della “Variante A” di Valvitiano, della “Variante B” di Casamanza e della “Variante C” di Rio Secon-do (Ponte Rio) – così venivano definite dall’équipe degli anni Cinquanta (Seppilli 1959) – nel comune di Perugia, molti dei quali sono ancora viventi, considerando il fatto che nel 1958 avevano età comprese tra i quindici e i quarant’anni. Siamo quindi riusciti a organizzare due incontri collettivi: il primo con gli ex attori della cosiddetta “Variante A” [Fig. 1]; il secondo con gli ex attori della cosiddetta “Va-riante C”. Siamo inoltre riusciti a metterci in contatto con un ex attore della cosid-detta “Variante B” e con la compagnia di Ramazzano (Pg), registrata nel 1973 da

113

■Giancarlo Palombini, Daniele Parbuono

repe

rtor

i

4 «Per l’Istituto di Etnologia e Antropologia culturale del la Università degli studi di Perugia: a) ri-cerca etnografica e registrazione scritta, Liliana Bonacini Seppilli, Maria Gloria Grecchi,Tullio Seppilli; b) registrazione fotografica, Ando Gi lardi (varianti A e C), Urbano Medici (variante B), Rosita Pe dretti (variante A). Per il Centro nazionale studi di musica popolare (Roma): a) ricerca etnomusicologica, Diego Carpitella; b) registrazione magnetofonica, Dino D’Elena (varianti A e B)» (Seppilli 1959: 18).

5 Una su tutte la tesi di Rosaria Anna Maiolo a cui si devono gran parte dei dati etnografici relativi agli anni Sessanta del Novecento (Maiolo 1963-1964).

una seconda équipe di ricerca con interessi prevalentemente teatrali. In tutte e quattro le occasioni abbiamo mostrato agli ex attori i filmati, le fotografie o le re-gistrazioni audio realizzate negli anni Cinquanta e Settanta, materiali etnografici che molti di loro o molti dei loro familiari, non avevano avuto modo di visionare prima e, attraverso questo primo livello di restituzione – il secondo livello è costi-tuito dalla pubblicazione del volume – da un lato si è chiusa una storia avviata ormai da oltre cinquant’anni, dall’altro si sono aperte molte altre prospettive di analisi, soprattutto di carattere diacronico, sui legami di affezione, sulla nostalgia, sul ricordo, sulla memoria. Dal punto di vista umano, oltre che professionale, è stato particolarmente toccante osservare il riaffiorare delle battute di scena, la fre-schezza del ricordo, la sensibilità e la coesione di “squadra”, l’affiatamento tra gli attori, ancora oggi palpabili.

Nel lavoro di analisi antropologica, linguistica ed etnomusicologia, in relazione alla campagna di ricerca del 1958, oltre ai dati emersi dai suddetti incontri (inter-viste, fotografie, registrazioni audio e video) sono stati utilizzati tutti i materiali raccolti dall’équipe di allora; mettendo a confronto le informazioni presenti nelle schede di ricerca e il materiale in nostro possesso ci siamo poi resi conto che mol-te fotografie scattate da Ando Gilardi non erano state depositate nell’archivio dell’ex Istituto di etnologia e antropologia culturale (oggi Dipartimento Uomo &

■Folclorismi dialettali e sonori

repe

rtor

i

114 Fig. 1. Fotografia di Daniele Parbuono. Intervista agli ex attori della cosiddetta “Variante A” del 1958; Ponte Valleceppi, Perugia, 21.10.2010. Da sinistra: Primo P. (il Dottore nella rappresentazione), Leonardo P. (la Vecchia nella rappresentazione), Gaetano G. (il Vecchio nella rappresentazione), Giancarlo Baronti e Giancarlo Palombini (Baronti, Palombini, Parbuono 2011: 1514).

Territorio), siamo quindi riusciti ad acquistare le mancanti dalla “Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi” di Milano, potendo così contare su centoquarantasette scatti per la cosiddetta “Variante A”, quarantaquattro per la cosiddetta “Variante C”, oltre che sulle quarantasette fotografie scattate dal fotografo perugino Urbano Medici per la cosiddetta “Variante B”.

Nell’archivio della Sezione antropologica del Dipartimento Uomo & Territorio sono conservate inoltre decine di tesi di laurea elaborate a partire dagli anni Ses-santa del Novecento che, in modo più o meno diretto, trattano il tema del “Sega la vecchia”. Di questi lavori si sono prese in considerazione soprattutto le trascri-zioni testuali, successivamente riorganizzate secondo un criterio che tiene conto di fattori in parte diacronici, in parte diatopici e messe in relazione con il resto dei materiali attraverso l’elaborazione di specifiche schede analitiche.

Infine, per le zone in cui le rilevazioni risultavano più deboli, meno approfon-dite, a volte inesistenti, si è deciso di iniziare una nuova campagna di ricerca etno-grafica, condotta tra il 2010 e il 2011 da una équipe del Dipartimento Uomo & Territorio e della Scuola di Specializzazione specificamente costituita e composta da: Giancarlo Baronti (ricerca etnografica), Giancarlo Palombini (ricerca etnogra-fica, ricerca etnomusicologica e re gistrazioni digitali audio-video), Daniele Par-buono (ricerca et nografica, ricerca linguistica, registrazioni digitali audio-video e fotografie digitali) e, in alcune specifiche circostanze, Roberto Ruggieri (ricerca teatrale).

In aggiunta a tutti questi materiali etnografici abbiamo ritenuto imprescindibi-le l’utilizzo di quanto era già stato pubblicato sui “Sega la vecchia” dell’Umbria6, ma anche di altre regioni7 o di altre nazioni8, oltre che dei saggi in lingua inglese, risultato della ricerca di dottorato condotta in Umbria dall’antropologa statuniten-se Sydel Silverman (Silverman 1975, Silverman 1981).

L’impianto generale del progetto è finalizzato a valorizzare un complesso e mul-tivocale lavoro di ricerca su un bene culturale demoetnoantropologico che in ma-niera poligenica, non volontariamente organizzata, con obbiettivi differenti, por-tato avanti da persone sospinte da molteplici interessi, negli ultimi cinquantatre anni ha prodotto una grande quantità di informazioni sui “Sega la vecchia” itine-ranti con questua dell’Umbria. Valorizzare come si è detto, ma anche organizzare, analizzare, confrontare e infine tutelare, promuovere, soprattutto pensando agli obiettivi della Scuola di specializzazione all’interno della quale il progetto è nato.

La fase successiva del lavoro di ricerca riguarderà, invece, il “Sega la vecchia” nella contemporaneità: pur non avendo ancora iniziato un censimento sistematico

115

■Giancarlo Palombini, Daniele Parbuono

repe

rtor

i

6 Si vedano per esempio: Cremonte, Ruggieri [1981]; Pampanelli, Peducci 2000; Ragni 1974; Ragni 1975a; Ragni 1975b; Ragni 1996; Seppilli 1959; Serafini 1986.

7 Si vedano per esempio: Amalfi 1890; Banfi 1962; Clemente 1978a, Clemente 1978b; Clemente, Fresta 1976-1977; Corsi 1901; Crocioni 1951; Farsetti 1900; Felici 1977; Foschi 1974; Fresta 1979; Fre-sta 1983; Giannini 1895; Gigli 1854; Ginobili 1957; Marchi 1988; Nicoli 1999; Pigorini Beri 1889; Pitrè 1978; Tardio 2008; Tassoni 1973; Zuccagni-Orlandini 1842.

8 Si vedano per esempio: Blanco White 1825; Gallop 1936; Laisnel de la Salle 1868; Saintyves 1928.

delle compagnie attualmente attive in Umbria, ad un primo scandaglio ci pare verosimile ipotizzare che esse possano essere tra le due e le tre decine. Ovviamen-te, rispetto ai “Sega la vecchia” itineranti con questua, antecedenti agli anni Ses-santa-Settanta del Novecento, sono del tutto cambiati i contesti, le modalità di realizzazione, va quindi sottolineato il fatto che la rappresentazione, nel contem-poraneo, si rifunzionalizza e trova altri spazi di espressione; per questa ragione risulta interessante lavorare in prospettiva sugli aspetti che legano i nuovi “Sega la vecchia” ad altre diffuse attività folcloristiche.

In questo senso i nuovi “Sega la vecchia”, «dóp’ ché s’ andava sule fèste», come racconta Primo P. in uno degli incontri sopracitati9, hanno visto trasformare quel-le caratteristiche, peculiari fino a trenta o quaranta anni fa, in favore di una radi-cale spettacolarizzazione che ne ridefinisce forma e contenuto, ne esaspera i toni goliardici, burleschi, ridicoli a discapito della precedente levigatezza retorica, del-la forte incisività politica, della spinta alla emancipazione sessuale e culturale su-balterna, rilegandoli esclusivamente allo spazio scenico del palco da “festa paesa-na”. Il piano paradigmatico dei canovacci risulta significativamente differente perché diversi sono i contesti di realizzazione, le esigenze del pubblico, le condi-zioni di reperimento dei fondi: non più la questua di uova e vino, ma il compenso in denaro elargito dagli organizzatori dello spettacolo alla compagnia, non di rado costituita in associazione culturale. Valga come esempio il modulo del “Prete” di un “Sega la vecchia” registrato da Giancarlo Palombini a Parrano (Tr) nel 2008, in cui lo stesso Prete, nell’ufficio delle sue funzioni, interagisce con il presentatore dello spettacolo parlando al microfono – «P.N.:[...] ’l micròfno ’n c’ ?ra ’nvéce dópo ultimaménte émm’ prés’ tutt’ i micròf(e)ni»10 – e rispondendo in maniera comica alle sue domande. Le nuove condizioni mutano inevitabilmente anche il piano sintagmatico delle rappresentazioni: aumentano così le durate per coprire l’intera serata, come richiesto dalle organizzazioni, anche attraverso l’aggiunta di moduli fuori contesto copiati da altre squadre e a volte in palese contraddizione con la logica della trama. È l’analisi di tali elementi che, fin dall’inizio di questa futura fase di ricerca, ci fa approcciare ai nuovi “Sega la vecchia” pensando alle condizioni e alle implicazioni del folclorismo11, definendoli esplicitamente “Sega la vecchia” folcloristici. Di conseguenza, riprendendo una riflessione di Ferdinan-do Mirizzi, ci pare opportuno pensare ai nuovi “Sega la vecchia” come elementi ponte tra generazioni differenti che fanno comunque riferimento alla selezione di alcuni degli elementi costitutivi di una memoria condivisa:

■Folclorismi dialettali e sonori

repe

rtor

i

116

9 Informatore Primo P., 1942, Cordigliano, Perugia, mezzadro-operaio comunale; intervista effettua-ta in data 15.12.2010 da Giancarlo Baronti e Daniele Parbuono. Primo P. è l’ex attore della cosiddetta “Variante B” di cui si è parlato in precedenza.

10 Informatore Pietro N., 1929, Sant’Enea, Perugia, mezzadro-muratore; intervista effettuata in data 13.10.2010 da Giancarlo Baronti, Giancarlo Palombini e Daniele Parbuono.

11 Non mi soffermo oltre sul concetto di folclorismo per il quale rimando a mie precedenti lavori (Parbuono 2007, Parbuono 2009, Parbuono 2011c).

Una memoria che, per questo, ha la necessità di ricorrere, come ha scritto Aleida As-smann, a «mediatori di deposito e pratiche culturali». Ecco, penso che, se i gruppi folcloristici, al di là delle ragioni che ne hanno orientato in passato l’attività, riusciranno a interpretare la tradizione come cambiamento, ferma restando una sua riconoscibile coerenza nel rapporto di continuità intergenerazionale, allora essi riusciranno a porsi come «mediatori di deposito» e a rendere i loro repertori e le loro rappresentazioni «pratiche culturali» in grado di contribuire alla comunicazione di una parte dell’insie-me di valori sui quali finiscono con il costituirsi i principi etici e il profilo identitario del proprio gruppo sociale e comunitario (Mirizzi 2007: 64-65).

Quindi associazioni, gruppi o comitati di persone, che facendo leva sulla selezione di tradizioni riferibili a un certo periodo e a un certo luogo, passando per il con-temporaneo e per tutte le sue complessità, rilanciano verso il futuro frammenti culturali oggi ridefiniti, aggiornandoli, modellandoli, ricostruendoli.

Il dialetto o meglio la competenza linguistica e l’uso del dialetto nei “Sega la vecchia” non esulano da questo piano di riflessione, anzi, ne avvalorano a pieno i principi. Per questa ragione nel saggio Le ricerche sul “Sega la vecchia” per un ap-proccio antropologico-linguistico ai dialetti dell’Umbria (Parbuono 2011a), si è pro-posta la definizione «folclorismo dialettale». Mentre da anni si parla di avanzata della lingua standard rispetto ai dialetti, si osservano le quotidiane innovazioni linguistiche apportate dalla tecnologia, dalla velocizzazione delle comunicazioni, dai costanti flussi di persone, di merci, di culture, queste rappresentazioni, al con-trario, catapultano nell’oggi un dialetto stilizzato, immobilizzato, a tratti “inventa-to”, ad uso e consumo dei gusti specifici di un audience abituato alla comicità ostentata dello show business mediatico e alle tinte soft del leisure estivo, del tutto disconnesse dalle esigenze “rituali” della festa di mezza Quaresima di cui gran parte di quel pubblico ormai non conosce neanche l’esistenza. Non che nei “Sega la vecchia” precedenti agli anni Settanta l’utilizzo del dialetto si discostasse del tutto da questa tendente implicazione folcloristica. Mentre nei “Sega la vecchia” contempo ranei la mag gior parte dei personaggi utilizza in maniera sovrabbondan-te le forme dialettali, nei “Sega la vecchia” precedenti alla “deruralizzazione” (Sep-pilli 2008b) delle campagne, quelli itineranti con que stua, l’uso del dialetto appare particolarmente accentuato e volutamente ostentato in particolare nel personaggio del Vecchio.

Osservando con attenzione la capacità-volontà di swich tra dialetto e lingua standard dimostrata dagli at tori di quegli anni, sia in situazioni di rappresentazione che durante le interviste, osservando l’ostentato uso di un dialetto stereoti pato, legato all’immaginario che attori e pubblico avevano della lingua del subalterno, da parte di certi personaggi di scena, risulta legittimo accostare questa volontà performativa intrinseca alla competenza linguistica, alle pratiche coreutiche, mu-sicali e canore del folclorismo. Perciò proponiamo di riflettere su que ste pratiche linguistiche come particolari forme di folclorismo, appunto come “folclorismi dia-lettali” appositamente pensati e scientemente calibrati per le situazioni di scena. Come ho già scritto nel volume:

117

■Giancarlo Palombini, Daniele Parbuono

repe

rtor

i

Resta marcata la differenza tra i due momenti, tra il “pri ma” e il “dopo” [...]; nei “Sega la vecchia” itineranti con questua, antecedenti alla “deruralizzazione”, la sovrabbon-danza di dialetto partecipa alla costruzione del pen siero, della pratica, dello spessore, del contesto, del mondo di alcuni personaggi, in particolare del Vecchio, che utilizza il dia letto ammiccando, lasciando intendere, facendo finta di non ca pire la lingua dell’e-gemone, mentre invece se ne prende gioco, lo sfotte, lo vince retoricamente. In questo senso [...] quell’uso del dialetto si pone sul piano dell’iro nia e non della comicità: il subalterno non cerca la risata fine a se stessa o evasiva del pubblico, ma proprio attra-verso la risata coinvolge gli astanti nella lotta retorica e simbolica all’egemonia cultura-le e materiale dei personaggi dominanti. Altro caso è in vece il dialetto del palcoscenico nella contemporaneità, anch’es so e a maggior ragione “folclorismo dialettale”, nel qua-le però la capacità-volontà di swich risulta fortemente ridotta in favore di una omoge-neità linguistica che spinge sull’ostentazione di forme ricercatamente conservative uti-lizzate come «machine à rire» costruita per la captatio benevolentiae di un pubblico che ormai non ha più nulla a che fare con la costante frizione tra il “contadino” e le “figure dominati”. Le difficoltà, le tensioni, il desiderio di riscatto, la pressione sociale, di cui quell’ironico dialetto di scena un tempo era simbolo, oggi fanno ridere nel le sagre e nelle feste paesane organizzate dalle pro-loco, dalle parrocchie o dai partiti, perché ri-funzionalizzati, inseriti in un nuovo contesto, realizzati per un nuovo pubblico ed epu-rati dei loro celati aspetti drammatici (Parbuono 2011a: 259-260).

Proprio la sensibilità linguistica, che tanto spazio ha avuto nel lavoro etnografico, per quanto atteneva ai miei compiti all’interno dell’équipe, ha reso possibile il perseguimento di due finalità distinte ma al contempo interconnesse. Intanto quel-la di dare voce alle persone che in queste rappresentazioni hanno recitato, cantato, suonato, “agito”; alle persone che in qualche modo le rammentano, a quelle che le hanno viste inscenare, ai loro legami affettivi, ai loro ricordi, alle loro memorie. Conseguentemente quella di utilizzare questo materiale, raccolto in prevalenza da antropologi, quale elemento di analisi e di approfondimento dialettologico-lingui-stico, tentando così di favorire, di promuovere appunto, un «approccio antropo-logico-linguistico ai dialetti dell’Umbria» (Parbuono 2011a). Da questo punto di vista un lavoro meticoloso e puntuale è stato effettuato sulle trascrizioni linguisti-che; lavoro possibile solo in quei casi in cui abbiamo potuto disporre delle registra-zioni audio o audio-video, quindi riascoltare metodicamente e rendere al linguag-gio verbale riportato sulla carta quanti più elementi possibili sui contesti di realizzazione, nonché sulle differenti attitudini performative dei soggetti, attori o ex attori intervistati. I materiali già trascritti dai laureandi o dagli autori dei saggi già pubblicati, di cui non si è potuto reperire il sonoro, sono stati utilizzati esclu-sivamente per le analisi e per le riflessioni antropologiche, non per quelle dialetto-logico-linguistiche.

Per entrare con maggior dettaglio nel merito della questione metodologica pa-re utile mostrare come abbiamo lavorato per le trascrizioni. A tal proposito, però, è necessaria premettere che in Umbria, «[...] almeno fino agli anni Sessanta inol-trati, una delle regioni più trascurate d’Italia dal punto di vista dialettologico» (Mattesini 1999: 47), si è avviata una riflessione organica sui dialetti in un periodo

■Folclorismi dialettali e sonori

repe

rtor

i

118

relativamente recente; di fatto questo lavoro è cominciato con Francesco Alessan-dro Ugolini alla fine degli anni Sessanta del Novecento; la data di inizio della dia-lettologia in Umbria potrebbe essere fissata convenzionalmente nel 1970, quando è stato pubblicato il Rapporto sui dialetti dell’Umbria (Ugolini 1970).

All’interno del rapporto emerge una suddivisione areale della regione – e la suddivisione areale in parte collima con il nostro tentativo di organizzazione delle diverse tipologie di “Sega la vecchia” – che individua di fatto tre aree dialettali principali e due zone di transizione: Area nord-occidentale, Area sud-orientale, Area sud-occidentale, Zona di transizione Scheggia-Todi, Zona trasimeno-pievese. Gli studi di Enzo Mattesini hanno poi portato negli ultimi anni all’individuazione di una terza zona di transizione, cioè il Territorio di Città di Castello (Mattesini 2004). Attraverso l’analisi dei dati emersi dalle nostre rilevazioni, oltre a verificare le coincidenze tra le diffusioni areali dei dialetti e delle tipologie di “Sega la vec-chia” da noi individuate, si sono potuti analizzare una serie di fenomeni, soprat-tutto di carattere fonematico e morfosintattico, ritenuti caratteristici delle diverse aree, la loro persistenza nello spazio e nel tempo, il loro grado di resistenza rispet-to alla pressione dell’Italiano standard, i diversi modi in cui si manifesta la compe-tenza linguistica dei parlanti in base al destinatario o ai destinatari, in base ai mes-saggi da trasmettere, in base ai contesti di realizzazione. Non è certo opportuno riproporre in questa sede l’intero corpus delle analisi effettuate, si può però far riferimento, a titolo esemplificativo, a un unico fenomeno per mostrare il taglio complessivo del lavoro:

«L’area umbra settentrionale si distingue [...] per una serie precisa di fenomeni [...] il più appariscente dei quali è la palatalizzazione della a tonica in sillaba libera» (Ugolini 1970: 471), cioè il pas saggio della vocale centrale /a/ al grado di chiusura superiore in senso palatale, /è/, nelle condizioni indicate. Tale passag gio, come già noto, si manifesta in area dialettale nord-occi dentale e non in zona trasimeno-pievese, quindi in “area 1” e non in “area 2” in riferimento alla nostra ricerca. Ciò che invece possiamo aggiungere rispetto ai precedenti lavori, at traverso l’analisi delle nostre rilevazioni, è la sostanziale de bolezza con cui il fenomeno si presenta negli anni Cinquanta del secolo scorso, così come, a maggior ragione, nel contemporaneo. In prevalenza le attestazioni su cui pos-siamo con tare riguardano gli anni Cinquanta, particolarmente “situa zioni linguistiche” di rappresentazione; soltanto nelle parole di Orlando T. (componente più adulto del gruppo, già quasi quarantenne nel 1958) il fenomeno si manifesta in “situazio ne lingui-stica” di intervista: «O.T.: cé vònno cl’ automòbile a piè’... é:... i mangimi», «O.T.: tirèmo avanti». Per il resto, negli anni Cinquanta come negli anni Settanta, l’utiliz zo ripetuto della palatalizzazione, prevalentemente da parte del personaggio del Vecchio, è interpretabile soltanto come uno dei ricercati “dispositivi di scena”, finalizzati alla costru zione di una «efficacia simbolica» (Lévi-Strauss 1967) che sul piano linguisti co riorganizza il rapporto tra attore e spettatore, rendendo così il Vecchio vicino al sentire degli astanti, potremmo dire “buono da pensare” (Lévi-Strauss 1965) e quindi “effica-cemente” votato alla inversione/risoluzione dei rapporti di potere socialmente malevo-li tra classi egemoni e classi subalterne: il vincitore di ogni confronto retorico nella scena non è il Dottore, non è il Maresciallo, non è il Prete, ma il Vecchio rappresentan-

119

■Giancarlo Palombini, Daniele Parbuono

repe

rtor

i

te della subalternità che, nell’immaginario degli astanti, parla la sua stessa, la loro stes-sa lingua:

«Una teoria etnopragmatica è quindi dedicata soprattutto allo studio di due aspetti del fare del linguaggio. Il primo è il potere performativo di qualsiasi linguaggio, comprese le lingue storico-naturali (come l’italiano, l’inglese, il samoano); l’altro è il suo potere di rappresentare, o (ri-)presentare, l’esperienza, quella fatta e quella da fare, quella del reale e quella dell’immaginazio ne. La combinazione di questi due poteri o qualità co-stituisce quella che chiamo l’agentività che si trova non solo rappresen tata (ovvero co-dificata) ma anche realizzata nel linguaggio» (Duranti 2007:19).

Alcuni esempi di palatalizzazione:

Vec.: si sapév’ dóv’ èra andèto → andèto non ‘andato’ Vec.: matriscaldo m’ père ché lè’ → père non ‘pare’ Vec.: ’na paròla ?bajjèta → ?bajjèta non ‘sbagliata’Vec.: facétme dè’ ’m bècio ta la mi’ Cattarina → dè’ non ‘dare’Vec.: dottóre ma ho chjamato... cerchéto ’l mariscaldo → cerchéto non ‘cercato’Vec.: dottór’ nón c’ è’ chjappèto → chjappèto non ‘chiappato’ Vec.: è d(o)ventèta ’na somèra? → d(o)ventèta non ‘diventata’ Vec.: ’n la permettét’ ’na paròla ?bajjèta → ?bajjèta non ‘sbagliata’Vec.: ’i piantèv’ j’ ochini → piantèv’ non ‘piantavo’Vec.: né facgéva diéci n’ acciacchèva ùnd(i)ci → acciacchèva non ‘acciaccava’ Vec.: mé l’ ammaginèvo ch’ facéva ’na finàccia → ammaginèvo non ‘immaginavo’

L’idea che la palatalizzazione sia utilizzata come efficace “di spositivo di scena” risulta verificata anche nella contempo ranea Rilevazione D.9 [...], quando in una “situazione linguistica” di intervista Pietro N. ci dona un lungo “evento linguistico” di imitazione del “suo” (lui stesso era l’interpre te nel passato) Vecchio, in cui il fenomeno risulta accentua tissimo rispetto alle parti più narrative [...] (Parbuono 2011a: 241-243).

Analizzando le registrazioni, tra l’altro di ottima qualità dato che all’epoca venivano utilizzate strumentazioni professionali di proprietà Rai, grazie alle quali a distanza di cinquant’anni il suono si mantiene ancora integro, abbiamo potuto ottenere delle in-formazioni importanti, trascriverle e successivamente analizzarle da più punti di vista, non solo da quello antropologico, ma anche linguistico-dialettologico.

Per le trascrizioni abbiamo lavorato tentando una sintesi tra i criteri linguistici che sono stati impiegati dai dialettologi dell’Umbria fino ad oggi – con particolare riferimento ai lavori di Giovanni Moretti (Moretti 1973) e alle pubblicazioni più recenti dell’“Opera del vocabolario dialettale umbro”12, in primis al Vocabolario del dialetto del territorio orvietano (Mattesini, Ugoccioni 1992) – soprattutto per ciò che concerne gli aspetti fonematici, alcuni criteri utilizzati dall’Ipa (Interna-tional Phonetic Association) e le riflessioni sui criteri di trascrizione emerse in ambito americano, di carattere più antropologico e pragmatico, per ciò che con-cerne le informazioni contestuali, le sovrapposizioni (overlappings), le pause, le

■Folclorismi dialettali e sonori

repe

rtor

i

120

12 Collana fondata da Francesco Alessandro Ugolini, attualmente diretta da Enzo Mattesini.

informazioni acustiche ecc.. Per questi ultimi aspetti si è fatto precipuo riferimen-to al filone di ricerca che si è sviluppato a partire dai lavori di Dell Hymes e con l’“analysis of conversation”; tra gli studiosi più illustri di questa corrente non pos-siamo che ricordare l’italiano Alessandro Duranti, attualmente “Dean of Social Sciences” presso l’Ucla (University of California at Los Angeles)13.

Quindi abbiamo creato un sistema di trascrizione, sicuramente perfettibile, che prova a tener conto sia delle esigenze dialettologiche che di quelle antropologiche, sia degli aspetti intrinseci al sistema linguistico, sia dei contesti di realizzazione, sia delle competenze, delle performatività, delle agentività. Anche in questo caso non ci pare opportuno inserire l’intero corpus dei criteri, per i quali si rimanda al saggio Criteri di trascrizione linguistica (Parbuono 2011b); è invece utile ai fini della com-prensione riportare una pagina di trascrizione a titolo esemplificativo:

121

■Giancarlo Palombini, Daniele Parbuono

repe

rtor

i

13 Si vedano per esempio: Atkinson, Heritage 1984; Duranti 1992; Duranti 1994; Duranti 2006; Jefferson 1974; Jefferson 1983; Jefferson 1984; Jefferson 1985a; Jefferson 1985b; Jefferson 1986; Jeffer-son 1988a; Jefferson 1988b; Jefferson 1996; Jeffer son 2004a; Jefferson 2004b; Sacks, Schegloff, Jefferson 1974; Schegloff 1992; Schegloff 1996.

[Trascr. ling. 1]

Questa metodologia di trascrizione offre il vantaggio di fornire al lettore un testo comprensibile, ma al tempo stesso dettagliato per chi decida di approfondire; una trascrizione a più livelli di accesso insomma:

Una trascrizione non dovrebbe contenere troppe informazioni altrimenti diventa ardua da leggere e viene meno ad uno dei suoi scopi, cioè quello di essere accessibile ad altri [...]. Una trascrizio ne dovrebbe essere invitante, vale a dire che dovrebbe stimolare i lettori alla lettura [...] (Duranti 2000: 128).

Se si decide di ignorare una serie di segni diacritici, la scrittura può risultare facilmente fruibile anche ai non specialisti – pensiamo in particolar modo agli in-tervistati, agli ex attori, alle loro famiglie, alle loro comunità – altrimenti, appro-fondendo, è possibile riscontrare molti altri elementi di informazione che portano a livelli più specifici di analisi.

Va inoltre sottolineato il fatto che parallelamente alla consultazione dei testi trascritti è possibile ascoltare le registrazioni audio pubblicate nel DVd allegato ai volumi; la differenziazione delle possibilità, oltre a facilitare la fruizione dei mate-riali, permette la documentazione approfondita e la salvaguardia integrata di mol-ti degli elementi costitutivi del bene immateriale a rischio di scomparsa.

La metodologia utilizzata per le trascrizioni testuali ha riguardato direttamente anche le parti musicali, cantate, della rappresentazione. I cantati sono stati trascrit-ti per intero e inseriti all’interno dei rispettivi corpus testuali; successivamente, nel lavoro musicologico, sono stati partizionati e suddivisi in microstrutture trascritte musicalmente e corredate di esempi testuali semplificati, alleggeriti soprattutto della simbologia diacritica che avrebbe rischiato di comprometterne la leggibilità ritmica e melodica.

2. Musica e suoni

L’idea che vengano messe in atto delle pratiche di “folclorismo dialettale”, va ge-neralizzata ed estesa a tutto l’ambiente sonoro dell’azione scenica, costituito dai rumori prodotti intenzionalmente (rumori delle asce che battono sul pavimento, rumori della sega) e al parlato, che può essere considerato anche come puro suono, oltre che portatore di significati linguistici. Le parti cantate e suonate, inoltre, contribuiscono a connotare questo ambiente sonoro ricostruito che potremmo definire di fatto “folcloristico”. Quindi una riflessione dal punto di vista del pano-rama sonoro deve avere come suo nodo centrale il rapporto che esiste tra il sonoro di riferimento, costituito dal panorama sonoro del mondo contadino negli anni precedenti la “deruralizzazione” e il sonoro “folclorizzato” della rappresentazione. I suoni riutilizzati nell’azione scenica, nel panorama sonoro originario, avevano delle funzioni precise che possiamo individuare, secondo le griglie che indica Scha-fer (1985), in “toniche”, che costituiscono cioè lo sfondo acustico e “segnali”, suoni in primo piano che trasmettono informazioni specifi che. Possiamo tentare

■Folclorismi dialettali e sonori

repe

rtor

i

122

di individuarvi anche delle “impronte sonore” che Schafer definisce come «suono comunitario che possieda caratteristiche di unicità oppure qualità tali da far gli attribuire, da parte di una determinata comunità, valore e considerazione partico-lari» (ivi: 22).

Secondo questa prospettiva, quindi il sonoro fornito dal dialetto – prescinden-do naturalmente da una sua considerazione di carattere linguistico – costituisce, nel panorama sonoro del mondo contadino, una “tonica” e cioè uno sfondo sul quale gli altri eventi sonori risaltano. L’utilizzazione di suoni del lavoro, quali ad esempio i colpi di accetta per ab battere la pianta (battuti a terra), possono essere individuati, secondo lo schema suddetto, come “segnali”.

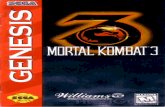

Un discorso a parte meritano i suoni prodotti dalla sega dei segantini. Si tratta di suoni che la sega a cornice (nella versione per la scena realizzata con la lama di fil di ferro in trecciato) produceva sfregando il cavalletto sul quale la Vecchia era poggia-ta [Fig. 2] o la spalla della Vecchia rivestita opportunamente con un’armatura di lamiera sagomata. Il suono prodotto da questo arnese, nel panorama so noro conta-dino, costituiva un’“impronta sonora”, era cioè caratterizzante di quelle aree bo-schive dove i segatori o segantini, artigiani che venivano chiamati in genere da altre zone, riducevano in tavole un intero bosco di querce o di castagni. Rispetto agli altri suoni, quello della sega, acquista nella rappresentazione anche una funzione musi-cale di accompagnamento ritmico del canto dei segantini. Si tratta anche qui, come già sopra riportato, di connotare lo spazio sce nico con suoni ormai “inudibili” nel vissuto quotidiano: la sega a cornice è difatti uscita dall’uso con l’introduzione della sega elettrica a nastro o “bindella”, forse prima della fine degli anni Cinquanta del Novecento, periodo al quale risalgono le nostre prime rilevazioni.

I canti e le musiche vanno anch’essi considerati in questa prospettiva, cioè come facenti parte di un mondo contadino che presti alla rappresentazione i suoi suoni arcaici. Se analizziamo i testi verbali dei canti vi individuiamo una evidente ascen-denza orale: essi si sono però cristallizzati nella rappresentazione in formule ripe-tute e non passibili di evoluzione.

Lo studio delle sezioni cantate del “Sega la vecchia” è solo una parte di questo approccio complessivo teso a indagare l’intero ambiente sonoro della rappresen-tazione. Le fonti documentarie utilizzate sono soprattutto le registrazioni storiche della fine degli anni Cinquanta14 di cui sono state realizzate le trascrizioni musica-li e analizzate tutte le parti cantate. Allo stesso modo sono state prese in conside-razione anche le parti musicali delle registrazioni eseguite nel corso di interviste recenti (Baronti, Palombini, Parbuono 2011: 1067-1100).

Le modalità con le quali i documenti sono stati trascritti sono dettate dalle fi-nalità analitiche alle quali tali materiali sono stati sottoposti: individuare le somi-

123

■Giancarlo Palombini, Daniele Parbuono

repe

rtor

i

14 La prima è la rilevazione effettuata nel corso della Campagna del 1958 a La Borgia (Documenta-zione e studi Rai 1977: 232, nella racc. 37, n. 15 con la didascalia: «La Sega Vecchia, 3vv. masch. + org.; rappresentazione per la quaresima»). Seguono le rilevazioni della raccolta 38 del 1958: quella a Valvitia-no, denominata successivamente “Variante A” (Baronti, Palombini, Parbuono 2011: 313 e 351) e quella a Casamanza, denominata successivamente “Variante B” (ivi: 439).

glianze o le difformità dei moduli musicali rispetto alle funzioni che essi svolgono nell’economia della rappresentazione. Si tratta quindi di trascrizioni “etiche”15 che non utilizzano i segni aggiuntivi bartokiani per indicare microvariazioni melodiche o ritmiche.

All’interno della rappresentazione la musica gioca un ruolo importante scan-dendone e segmentandone lo sviluppo. Uno dei momenti in cui la musica è sempre presente è l’entrata in scena degli attori: serve ad avvisare il padrone di casa e a “chiedere licenza” quando tutti i partecipanti alla rappresentazione stanno fuori e cominciano a cantare. Ottenuto il permesso, entrano in casa i segantini, la vecchia e il suonatore. L’analisi dei canti iniziali mostra una certa uniformità dei testi uti-lizzati nelle varianti analizzate. Si tratta di testi memorizzati che presentano quasi tutti la stessa struttura di contenuto: saluto iniziale, descrizione dell’azione che si vuole realizzare, richiesta del permesso, seppure talvolta risulti diversa la sequenza delle strofe tra le diverse varianti. Per quanto riguarda i moduli musicali una com-parazione tra i canti iniziali ci dà alcuni interessanti risultati.

A un primo ascolto può sembrare che il canto iniziale di cui alla Trascr. 116 sia regolare dal punto di vista ritmico. A un’analisi più puntuale ci accorgiamo che esso presenta delle irregolarità dal punto di vista metrico: il tempo binario ad arti-colazione ternaria (6/8) si alterna con un tempo ternario ad articolazione ternaria (9/8).

■Folclorismi dialettali e sonori

repe

rtor

i

124

15 Il concetto di “emico” vs “etico” viene utilizzato a proposito delle trascrizioni musicali per indica-re quelle semplificate che non tengono conto di minime variazioni (emico) a differenza di quelle che descrivono ogni singolo suono nelle sue precise caratteristiche ritmiche e melodiche con un accumulo di segni diacritici difficilmente leggibili per uno non specialista (etico). Sulle trascrizioni e su questo tema si veda: Arom 2002.

16 Trascr. A.3.1, prima parte (Baronti, Palombini, Parbuono 2011: 1073).

[Trascr. 1]

Nella rappresentazione registrata in video a Ramazzano il 28.3.197318 questo stes-so testo iniziale viene “rivestito” con un differente modulo musicale.

Si tratta della melodia di una nota ballata diffusa in tutta Italia, soprattutto al Nord, dal titolo “La licenza” che comincia, in una delle sue molte varianti, con le parole «Trenta mesi che faccio il soldato / ’na letterina mi vedo arrivar». Possiamo individuare la ragione di questa innovazione in una assimilazione melodica deriva-ta da un altro repertorio, quello dei canti alpini, che il gruppo di Ramazzano, rico-stituitosi dopo circa dieci anni di interruzione delle rappresentazioni, normalmen-te eseguiva nelle riunioni serali. La sostituzione involontaria è stata favorita dalla somiglianza ritmico-metrica dei due canti. Possiamo d’altra parte considerare co-me anche gli altri canti introduttivi mutuano da preesistenti repertori contadini sia i moduli musicali che quelli testuali. Non scandalizza il fatto che in questo canto vengano utilizzate, su moduli testuali tradizionali, melodie facenti parte di altri repertori (alpino/scautistici) che il gruppo di Ramazzano eseguiva in serate convi-viali [Trascr. 3].

Comparando la Trascr. 1 con la Trascr. 217 notiamo come, in quest’ultima, la sud-detta alternanza di tempi differenti (6/8 e 9/8) non si presenti:

125

■Giancarlo Palombini, Daniele Parbuono

repe

rtor

i

17 Trascr. A.7.1 (ivi).18 Trascr. C.1.1 (ivi: 1081).

[Trascr. 2]

■Folclorismi dialettali e sonori

repe

rtor

i

126

19 Trascr. A.3.1, seconda parte (ivi: 1073).

A questa prima parte, di richiesta di permesso, segue la seconda parte del canto che annuncia l’ingresso dei segantini: “bona sera contadini / son ’rivati i segantini”. Nel modulo melodico, con un accorciamento sulle sillabe “di-ni”, viene creato un effetto di asimmetria ritmica che caratterizza l’intero canto. Rileviamo questo fe-nomeno nelle due versioni che presentano questa parte, cioè nella “variante A” (ivi: 1073-1076, Rilevazione A.3) – in ambedue le rilevazioni che ne furono fatte – e nella “variante B” (ivi: 1077-1080, Rilevazione A.7).

Riportiamo la seconda parte della trascrizione A.3.119, che segue senza interru-zione la prima, dove con l’alternanza dei tempi 3/4 e 2/4 viene realizzato questo particolare effetto [Trascr. 4].

[Trascr. 3]

[Trascr. 4]

Un più rilassato tempo di esecuzione (108 alla semiminima contro il 114 inizia-le) e questa regolarità ritmica denotano in modo puntuale la collocazione che il canto ha nell’economia della rappresentazione, fungendo da indicatore temporale e facendo orientare immediatamente gli ascoltatori: costituisce, quindi, in un certo modo, un contrassegno sonoro immediatamente riconoscibile.

Un’altra parte musicale importante, centrale nel rito, è quella del canto dei se-gantini. Anche questa è segmentabile in varie parti. Consideriamo il canto eseguito a Casamanza (variante B) [Trascr. 6]21. Si tratta di un canto nel quale gli stereotipi verbali non seguono una sequenza tramandata e fissata stabilmente: la sua realizza-

Questo stesso modulo melodico viene riutilizzato anche nel canto finale di saluto con il testo “Scuserete buona gente / Se vi abbiam guastato il sonno”. Ma quell’e-spediente che nel canto iniziale creava una certa tensione ritmica, nel canto di commiato manca e quindi esso acquista una sua regolarità e una sua simmetria dal punto di vista ritmico [Trascr. 5]20.

127

■Giancarlo Palombini, Daniele Parbuono

repe

rtor

i

20 Trascr. A.3.3 (ivi: 1074-1075).21 Trascr. A.7.2 (ivi: 1078-79).

[Trascr. 5]

zione è estemporanea. L’esecutore utilizza infatti moduli testuali stereotipici che gli vengono in mente al momento. Il processo della costruzione del canto è quindi lo stesso di quello che si realizza in quei canti di lavoro – e sono la maggior parte in area centrale – che vengono denominati anche “lirico-monostrofici” (Palombini 2005).

■Folclorismi dialettali e sonori

repe

rtor

i

128

[Trascr. 6]

129

■Giancarlo Palombini, Daniele Parbuono

repe

rtor

i

Fig. 2. Fotografia realizzata da Ando Gilardi a Valvitiano (Pg), l’11.03.1958. I segantini segano la Vecchia-quercia abbattuta disturbati dall’Impiccione (Baronti, Palombini, Parbuono 2011: 1218-1219).

Del canto di lavoro utilizza anche la struttura musicale e metrica. Il fatto poi che questa versione, portato come esempio, non sia accompagnata dalla fisarmonica, ne denota forse una maggior aderenza agli stessi canti di lavoro rispetto a quella di Valvitiano (variante A) che ha invece l’accompagnamento strumentale. La sezione del canto che abbiamo individuato come A è costituita da distici di ottonari in genere rimanti. La sezione B utilizza i distici di endecasillabi rimanti o talvolta sciolti: gli stereotipi verbali di questa sezione sono vari, senza riferimenti contestua-li e si collegano più da vicino a quelli utilizzati in genere nei canti di lavoro.

La parte finale del canto dei segantini assume la forma della zingaresca, una struttura metrica costituita da tre (talvolta due) settenari e un quaternario. Questa sezione caratterizza il canto dei segantini ed è sempre presente in tutte le versioni che abbiamo documentato. È per questo che il “sega seghin’ segàmo...”, incipit di questa sezione, dà il titolo all’intero volume. Il canto ha come sottofondo ritmico il rumore dello sfregamento della sega a cornice sul cavalletto che sorregge le gam-be della vecchia [Fig. 2].

Puntuali sono i riferimenti da parte dei segantini all’azione del segare che è in corso: andare diritto con la sega, tirare più forte ecc [Trascr. 7]22.

22 Trascr. A.7.3 (ivi: 1079).

L’ipotesi che sopra abbiamo abbozzato, di come i canti utilizzati nel “sega la vecchia” attingano generalmente a repertori che nel mondo contadino hanno altri usi, trova conferma nel canto dei segantini di Ramazzano (Trascr. n. 8)23. I moduli verbali che qui vengono utilizzati sono quelli del canto del Maggio che nella zona era ancora ben vivo nel 1973 ed è a tutt’oggi praticato24.

Il canto finale – sopracitato [Trascr. 5] e comparato a quello iniziale – chiude la rappresentazione e sfocia poi, senza soluzione di continuità, in un ballo finale che gli attori eseguono insieme al pubblico presente.

Tutti i materiali sonori, così come quelli fotografici e audiovisivi, sia delle ricer-che storiche che delle attuali, come anticipato nel primo paragrafo dell’articolo, sono raccolti in un DVd allegato al volume Séga seghin’ segamo... Studi e ricerche su “Sega la vecchia” in Umbria (Baronti, Palombini, Parbuono 2011).

Intraprendere oggi una ricerca di carattere scientifico su una forma così com-plessa di rappresentazione non può che tener conto di una moltitudine di fattori, in parte organici e strutturali, in parte soggettivi e contestuali. Il concetto di “fol-clorismo”, inteso come folklore “applicato” (Bausinger 2001, Dettmer 2001) alla contemporaneità, risulta uno strumento estremamente funzionale nell’osservazio-ne dei “Sega la vecchia” antecedenti alla transizione socio-economica avvenuta intorno alla metà del secolo scorso, così come di quelli contemporanei, se accettia-

■Folclorismi dialettali e sonori

repe

rtor

i

130

23 Trascr. C.1.3 (ivi: 1082). 24 Il 30 maggio 2011 abbiamo registrato il gruppo di Ramazzano che canta il maggio sugli stessi

moduli melodici (ivi: 1084 e nota n. 5).

[Trascr. 7]

mo il fatto che pensare al “folclorismo” vuol dire pensare a una pratica di sincro-nizzazione della diacronia, vuol dire collocare l’evoluzione dell’elemento culturale, oggetto d’attenzione, in un momento storico preciso e con esso rapportarsi nell’a-nalizzarne stili, conformazioni, funzioni, motivi, finalità. Non esistono “Sega la vecchia” migliori o peggiori, tradizionali o non tradizionali, originali o non origi-nali, esistono piuttosto “Sega la vecchia” che assolvono ai propri compiti rispetto alle necessità del gruppo che li “agisce” in conseguenza alle esigenze dei soggetti e alle spinte delle vicissitudini circostanti. Proprio per questa ragione la composizio-ne di più approcci scientifici nell’analisi – di cui in parte abbiamo voluto rendere conto in questo articolo – diviene uno strumento fondamentale per entrare nelle pieghe più strette del particolare, all’interno delle quali possono essere rintraccia-ti tutti quegli elementi, superficialmente trascurabili, che rendono alla rappresen-tazione una giusta collocazione nello spazio e nel tempo.

131

■Giancarlo Palombini, Daniele Parbuono

repe

rtor

i

[Trascr. 8]

amalFi gaetano 1890 Tradizioni ed usi nella penisola sorrentina descritti. Curiosità Popolari Tradizio-

nali. Vol. VIII, Palermo, L. Pedone Lauriel di Carlo Clausen.arom Simha 2002 La trascrizione, in T. Magrini, Universi sonori. Introduzione all’etnomusico-

logia, Torino, Einaudi, pp. 69-93.aSSmann aleida 2002 Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, Bologna, il Mulino.atKinSon J. maxwell, John heritage (a cura di)1984 Structures of Social Action. Studies in conversation analysis, Cambridge, Cam-

bridge University Press.banFi Florio

1962 Il “Sega la Vecchia” nella tradizione romana di Mezza Quaresima, «L’Urbe», XXV, 2, pp. 5-13.

baronti giancarlo, palombini giancarlo, papa criStina, parbuono daniele, piermattei Sandro

2011 The popular theatre of “Sega la vecchia” in the Umbrian region (Italy). Techni-ques of conservation and valorization of an intangible heritage: dialects, sounds, performances, in A. Guarino, A. Güleç A., 5th International Congres on Science and Technology for the Safeguarding of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin. Istanbul, Turkey 22 25 November 2011, Roma, Valmar, p. 285.

baronti giancarlo, palombini giancarlo, parbuono daniele (a cura di) 2011 Séga seghin’ segamo... Studi e ricerche su “Sega la vecchia” in Umbria, tomi I-II-

III, DVd, Perugia, Morlacchi. bartoK béla 1977 Scritti sulla musica popolare, a cura di D. Carpitella, Torino, Boringhieri (1955).bauSinger hermann

2001 Per una critica alle critiche del folklorismo, in P. Clemente, F. Mugnaini F. (a cura di), Oltre il folklore. Tradizioni popolarie antropologia nella società con-temporanea, Roma, Carocci, pp. 145-159 (1966).

blanco white JoSeph 1825 Letters from Spain by don Leucado Doblado, London, Henry Colburn (1822).carpitella diego, SaSSu pietro, Sole leonardo

2010 Musica sarda. Canti e danze popolari, Udine, Nota.centro di Studi Sul teatro medioeVale e rinaScimentale Viterbo (a cura di)[1981] Rappresentazioni arcaiche della tradizione popolare, Viterbo, Stabilimento lito-

grafico Union Printing.clemente pietro 1978a Lo spettacolo popolare, in Teatro regionale toscano (a cura di), Teatro popolare

e cultura moderna. Materiali del convegno rassegna Forme di spettacolo della tradizione popolare toscana e cultura moderna. Montepulciano 21-24 novembre 1974, Firenze, Vallecchi, pp. 12-21.

1978b Il cavaliere e il contadino: note sullo spettacolo popolare nel senese, in Teatro regionale toscano (a cura di), Teatro popolare e cultura moderna. Materiali del convegno rassegna Forme di spettacolo della tradizione popolare toscana e cultu-

■Folclorismi dialettali e sonori

repe

rtor

i

132

bIblIografIa

ra moderna. Montepulciano 21-24 novembre 1974, Firenze, Vallecchi, pp. 169-181.

clemente pietro, FreSta mariano (a cura di)1976-1977 Lo spettacolo popolare tradizionale nell’area senese-grossetana: Storia degli stu-

di; note di ricerca; testi brani antologici, Dispense dattiloscritte e ciclostilate, Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, Insegnamento di Letteratura delle Tradi-zioni Popolari.

corSi gioVan battiSta 1901 La mezza Quaresima in Siena e nel senese, «Archivio per lo Studio delle Tradi-

zioni Popolari», XX, pp. 145-155.cremonte danilo, ruggieri roberto (a cura di)[1981] Sega la vacchia. Rappresentazione a cura del Gruppo teatrale di Ramazzano

(PG), in Centro di studi sul teatro medioevale e rinascimentale Viterbo (a cura di), Rappresentazioni arcaiche della tradizione popolare, Viterbo, Stabilimento litografico Union Printing, pp. 19-27.

crocioni gioVanni 1951 La gente marchigiana nelle sue tradizioni, Milano, Edizioni Corticelli.de Varine hugueS 2005 Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, a

cura di D. Jalla, Bologna, Clueb.dettmer elKe

2001 Folklorismo in Newfounland, in P. Clemente, F. Mugnaini F. (a cura di), Oltre il folklore. Tradizioni popolarie antropologia nella società contemporanea, Ro-ma, Carocci, pp. 135-143 (1991).

documentazione e Studi rai (a cura di) 1977 Folk documenti sonori. Catalogo informativo delle registrazioni musicali origi-

nali, Torino, Eri - Edizioni Rai.duranti aleSSandro

1992 Language and Bodies in Social Space: Samoan Ceremonial Greetings, «American Anthropologist», New Series, 94, 3, settembre 1992, pp. 657-691.

1994 From Grammar to Politics. Linguistic Anthropology in a Western Samoan Villa-ge, Berkeley and Los Angeles, University of California Press.

2000 Antropologia del linguaggio, Roma, Meltemi (1997).2006 Narrating the political self in a campaign for U.S. Congress, «Language in So-

ciety», 35, 2006, pp. 467-497.2007 Etnopragmatica. La forza nel parlare, Carocci, Roma.FarSetti KniSella

1900 Befanate del Contado toscano, edite con una introduzione, Firenze, Landi.Felici Sante

1977 Sapienza popolare in Val di Chiana: parole e cose che scompaiono, Arezzo, Tipo-grafia Sociale.

FoSchi umberto 1974 La sega vecchia nella tradizione e nella storia, «Studi Romagnoli», XXV, pp.

169-182.FreSta mariano (a cura di)1983, Vecchie segate e alberi di maggio. Percorsi nel teatro popolare toscano, a cura di

M. Fresta, Montepulciano (Si), Editori del Grifo.FreSta mariano

1979 Il Bruscello e la Vecchia nel Sud della provincia di Siena, «Lares», XLV, 4, otto-bre-dicembre 1979, pp. 534-557.

133

■Giancarlo Palombini, Daniele Parbuono

repe

rtor

i

gallop rodney 1936 Portugal: a Book of Folk-ways, Cambridge, Cambridge University Press.giannini gioVanni (a cura di)1895 Teatro popolare lucchese, Torino-Palermo, Carlo Clausen.gigli girolamo 1854 Diario sanese in cui si veggono alla giornata tutti gli avvenimenti più ragguarde-

voli spettanti si allo spirituale si al temporale della città e stato di Siena. Parte prima, Siena, Tipografia dell’Ancora di G. Landi e N. Alessandri (1722).

ginobili gioVanni 1957 La “sega vecchia”, in G. Ginobili, Costumanze marchigiane. 5° raccolta, Mace-

rata, Tipografia maceratese, pp. 12-14.JeFFerSon gail 1974 A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation,

«Language», 50, 4. Part. 1, dicembre, pp. 696-735. 1983 On exposed and embedded correction in con versation, «Studium Linguistik»,

14, pp. 58-68. 1984 Notes on some orderlinesses of overlap onset, in V. D’Urso V., P. Leonardi (a

cura di), Discoure analysis and natural rhetoric, Padova, Cleup, pp. 11-38.1985a Notes on a systematic Deployment of the Acknowledgement tokens ‘Yeah’ and

‘Mmhm’, «Papers in Linguistics», 17, 2, pp. 197-216.1985b An exercise in the transcription and analysis of laughter, in T. Van Dijk (a cura

di), Handbook of discourse analysis, London, Academic Press, pp. 25-34.1986 Notes on ‘latency’ in overlap onset, «Human Studies», 9, 2/3, pp. 153-183.1988a On the Sequential Organization of Troubles-Talk in Ordinary Conversation,

«Social Problems», 35, 4, pp. 418-441. 1988b Notes on a possible metric which provides for a ‘standard maximum’ silence of

approximately one second in conversation, in D. Roger, P. Bull (a cura di), Con-versation: An interdisci plinary perspective, Clevedon, Multilingual Matters, pp. 166-196.

1996 A case of transcriptional stereotyping, «Journal of Pragmatics», 26, 2, pp. 159-170.

2004a Glossary of transcript symbols with an Introduction, in G.H. Lerner (a cura di), Conversation Analysis: Studies from the first generation, Philadelphia, John Benjamins, pp. 13-31.

2004b A sketch of some orderly aspects of overlap in natural conversation, in G.H. Lerner (a cura di) 2004, Conversation Analysis: Studies from the first genera-tion, Philadelphia, John Benjamins, pp. 43-59.

laiSnel de la Salle alFred 1868 La vieille de la Mi-Carème, les foires aux vieilles, Anna Perenna, les Argées, etc.,

«Memoires de la Societé Historique, Littéraire, Artistique et Scientifique du Cher», seconda serie, primo vol., pp. 171-184.

léVi-StrauSS claude

1965 Il pensiero selvaggio, Il Saggiatore, Milano (1962).1967 L’efficacia simbolica, in C. Lévi-Strauss, Antropologia strutturale, Il Saggiatore,

Milano, pp. 210-230 (1949). maiolo roSaria anna 1963-1964 Le feste di Sega la vecchia nella regione umbra, tesi di laurea (relatore T. Sep-

pilli), Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Perugia.marchi ceSare

1988 Quando eravamo povera gente. L’Italia tribolata dei nostri nonni raccontata agli ignari e benestanti nipoti, Milano, Rizzoli.

■Folclorismi dialettali e sonori

repe

rtor

i

134

matteSini enzo 1999 Le ricerche linguistiche in Umbria e l’opera del Vocabolario dialettale umbro per

la conoscenza dei dialetti dell’Italia centrale (con un excursus sul dialetto di Blera in provincia di Viterbo), in A. Fiorini, L. Galli, Comunità e dialetto. Gior-nata di studi sul tema: La storia della lingua in prospettiva interdisciplinare. La ricerca nell’Alto Lazio e in aree limitrofe. Canepina. “Museo delle tradizioni popolari”. 8 giugno 1996, Vita cultura storia delle classi subalterne dell’alto Lazio, volume ottavo, Canepina (Vt), Gruppo interdisciplinare, pp. 47-68.

2004 L’area dialettale castellana, territorio um bro di frontiera tra Marche settentrio-nali e Toscana orientale, «Linguistica e Letteratura», XXIX, 1-2, pp. 209-226.

matteSini enzo, ugoccioni nicoletta 1992 Vocabolario del dialetto del territorio orvietano. Opera del Vocabolario dialetta-

le um bro, fondata da F.A. Ugolini, diretta da E. Mattesini, Cerbara, Città di Castello (Pg), A.C. Grafiche.

mirizzi Ferdinando 2007 Gruppi folcloristici e valorizzazione delle culture locali, in D. Parbuono (a cura

di), Folcloristico senza timore. I cinquant’anni dell’“Agilla e Trasimeno” e l’Italia del folklore, Castiglione del Lago (Pg), Edizioni Duca Della Corgna, pp. 59-65.

moretti gioVanni

1973 Vocabolario del dialetto di Magione, Perugia, Stabilimento Tipografico “Grafi-ca”.

1987 Umbria, in Profilo dei dialetti italiani», a cura di M. Cortelazzo, nr. 11, Pisa, Pacini.

nataletti giorgio (a cura di)1960 Studi e ricerche 1948-1960, Roma, Centro nazionale studi di musica popolare.nicoli luigi 1999 Le cose de prima, folklore tradizionale dell’altipiano di Leonessa, Leonessa (Ri),

Edizioni Leonessa e il suo Santo. pampanelli p., peducci n. (intervistati) 2000 E si torna a segare la Vecchia, «Risonanze. Luoghi, movimenti, culture in prima

persona», 2, marzo 2000, pp. 15-16.palombini giancarlo 2005 Cantar l’Umbria. Musica canto e danza nelle tradizioni umbre, Perugia, Edizio-

ni Anteo.parbuono daniele (a cura di)2007 Folcloristico senza timore. I cinquant’anni dell’“Agilla e Trasimeno” e l’Italia del

folklore, Castiglione del Lago (Pg), Edizioni Duca Della Corgna.parbuono daniele 2009 Folclorico sta a folklore come folcloristico sta a folclorismo, in L. Barbini (a cura

di), Per un museo del costume folcloristico, Matelica (Mc), Halley Editrice, pp. 29-45.

2011a Le ricerche sul “Sega la vecchia” per un approccio antropologico-linguistico ai dialetti dell’Umbria, in G. Baronti, G. Palombini, D. Parbuono (a cura di), Séga seghin’ segamo... Studi e ricerche su “Sega la vecchia” in Umbria, tomi I-II-III, DVd, Perugia, Morlacchi, pp. 203-261.

2011b Criteri di trascrizione linguistica, in G. Baronti, G. Palombini, D. Parbuono (a cura di), Séga seghin’ segamo... Studi e ricerche su “Sega la vecchia” in Umbria, tomi I-II-III, DVd, Perugia, Morlacchi, pp. 263-273.

2011c Il gruppo folcloristico di Castelraimondo: la storia, l’attività, le voci, in P. Mori-coni (a cura di), Castelraimondo nell’anniversario dei 700 anni dalla sua fonda-zione, Castelraimondo (Mc), Comune di Castelraimondo, pp. 421-447.

135

■Giancarlo Palombini, Daniele Parbuono

repe

rtor

i

perugini anton giulio 2001 Canti di questua dell’Italia centrale. Raccolti, annotati e trascritti da Anton Giu-

lio Perugini, Prefazione di A. Sparagna, Roma, Nuovo Almanacco, Editoria mu sicale e libraria.

pigorini beri caterina

1889 Costumi e superstizioni dell’Appennino marchigiano, Città di Castello (Pg), S. Lapi Editore.

pitrè giuSeppe 1978 Usi e Costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, vol. I, Palermo, Il

Vespro (1889).ragni Sergio

1974 Segheremo in allegria questa brutta compagnia. Intervento teatrale per la campa-gna elettorale per il referendum sul divorzio, Perugia, Collettivo Teatrale Fon-temaggiore.

1975a Sega la vecchia agricoltura, spettacolo sui problemi dell’agricoltura, realizzato dal Collettivo Teatrale “Fonte maggiore” Cut Perugia, Perugia, Arci e Lega nazio-nale Cooperative.

1975b Il “Sega la Vecchia” Umbro, Dispense del Seminario per il Corso di Dialettolo-gia Italiana, Perugia, Centro di Documentazione dello Spettacolo.

1996 La festa contadina umbra di “Sega la Vecchia”, in Cultura e culture degli italiani. Atti del Convegno di Studio. Perugia, Palazzo Gallenga. 18-19 maggio 1995, «Annali dell’Università per Stranieri di Perugia», IV, 23, 1996, pp. 155-165.

ricci antonello 1996 Ascoltare il mondo. Antropologia dei suoni in un paese del Sud d’Italia, Roma,

Il Trovatore.ruggieri roberto 2011 Sega la vecchia, tra rito e teatro, in G. Baronti, G. Palombini, D. Parbuono (a

cura di), Séga seghin’ segamo... Studi e ricerche su “Sega la vecchia” in Umbria, tomi I-II-III, DVd, Perugia, Morlacchi, pp. 611-625.

SacKS harVey, SchegloFF emanuel a., JeFFerSon gail

1974 A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversa tion, «Language», 50, 1974, pp. 696-735.

SaintyVeS pierre 1928 La Mi-Carême. La Vieille et la Nouvelle Année, «L’Ethnographie», 17-18, pp.

60-75.Seppilli tullio

1959 Le feste contadine di Sega la Vecchia in Um bria. Primo rapporto di ricerca, Pe-rugia Istituto di Etnologia e An tropologia Culturale della Università degli Stu-di di Perugia, materiali, 2.

2008a Scritti di Antropologia culturale. I problemi te orici, gli incontri di culture, il mondo contadino, a cura di M. Minelli e C. Papa, voll. I-II, Firenze, Leo S. Olschki.

2008b La ricerca socio-culturale sulla deruralizzazio ne, in T. Seppilli, Scritti di Antro-pologia culturale. I problemi te orici, gli incontri di culture, il mondo contadino, a cura di M. Minelli e C. Papa, voll. I-II, Firenze, Leo S. Olschki, pp. 97-102.

SeraFini remo 1986 La cultura popolare contadina nel territorio di Castiglione del Lago, S. Maria

degli Angeli, Assisi (Pg), Tipografia Porziuncola.SchegloFF emanuel a.1992 The Last Structurally Provided Defense of Intersubjectivity in Conversation,

«The American Journal of Sociology», 97, 5, marzo, pp. 1295-1345.

■Folclorismi dialettali e sonori

repe

rtor

i

136

1996 Toward an Empirical Account of Ac tion, «The American Journal of Sociology», 102, 1, luglio, pp. 161-216.

ShaFer r. murray

1985 Il paesaggio sonoro, Lucca, Ricordi-Lim (1977). SilVerman Sydel

1975 Three Bells of Civilization. The Life of an Italian Hill Town, New York, Colum-bia University Press.

1981 Ritual of Inequality: Stratification and Symbol in Central Italy, in G.D. Berre-man, K. M. Zaretsky (a cura di), Social Inequality. Comparative and Deve-lopmental Approaches, New York, Academic Press, pp. 163-181.

tardio gabriele

2008 Fantocci nei rituali festivi, San Marco in Lamis, Edizioni Smil.taSSoni gioVanni

1973 Arti e tradizioni popolari: le inchieste napoleoniche sui costumi e le tradizioni nel regno italico, Bellinzona, La Vesconta.

ugolini FranceSco aleSSandro

1970 Rapporto sui dialetti dell’Umbria, in Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univer-sità degli Studi di Perugia (a cura di), I dialetti dell’Italia mediana con partico-lare riguardo alla regione umbria. Atti del V convegno di studi umbri. 28 maggio - 1 giugno 1967, Centro di studi umbri presso la Casa di Sant’Ubaldo in Gub-bio, Perugia, Grafica di Salvi, pp. 463-490.

zuccagni-orlandini attilio

1842 Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue isole..., Supplemento al Volume Nono: Corografia fisica, storica e statistica del Granducato di Toscana, Firenze, Presso gli Editori.

137

■Giancarlo Palombini, Daniele Parbuono

repe

rtor

i