Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe,...

-

Upload

univ-lille -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe,...

sous la direction de

Gilles Prilaux

Coordination Canal Seine-Nord Europedécembre 2013

Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

Le site laténo-romain de Moyencourt au lieu dit « Le Haut du Bois de Pique » : Un lieu de culte atypique chez les Viromanduens ?

Can

al S

eine

-Nor

d Eu

rope

foui

lle 1

8ra

ppor

t de

foui

lle

695650 695675 695700 695725

6958

900

6958

925

6958

950

6958

975

6959

000

6959

025

Chemin

Couloir/Accès

Bâtiment B

Puits

Entréeprincipale

Pile

Bâtiment A

Chemin

Inrap Canal Seine-Nord Europe16 rue du Général Leclerc, 80 400 Croix-MoligneauxTél. 03 22 37 59 20

décembre 2013

Rap

port

de

foui

lleCo

de IN

SEE

8057

6

Nr s

ite

—En

tité

arch

éolo

giqu

e

—Ar

rêté

de

pres

crip

tion

SRA

2010

-9-A

9

Syst

ème

d’in

form

atio

n

9940

Code

Inra

p

GB1

9911

401

par

Gilles Prilauxsous la direction de

Gilles Prilauxavec la collaboration de

Frédéric BroesCéline CoussotMarie DerreumauxJean-David DesforgesJean-Marc DoyenStéphane DuboisAnnick ThuetGuillaume HulinBlandine Lecomte-SchmittSébastien LepetzAlexia MorelJean-Hervé Yvinec

Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

Le site laténo-romain de Moyencourt au lieu dit « Le Haut du Bois de Pique »: un lieu de culte atypique chez les Viromanduens ?

2

Données administratives, techniques et scientifiques

8 Fiche signalétique9 Mots-clefs des thesaurus10 Intervenants

12 Notice scientifique14 État du site15 Localisation de l’opération16 Arrêté de prescription20 Cahier des charges25 Notification d’attribution30 Projet scientifique et technique42 Projet scientifique et technique phase 2

Résultats

54 1. Données générales (J.-D. Desforges et G. Prilaux)

54 1.1 Déroulement de l’opération et circonstances particulières54 1.1.1. Le cadre général de l’intervention et ses caractéristiques57 1.1.2. Les moyens affectés à l’opération57 1.1.3. Méthodologie57 1.1.4. Contexte géographique et géologique60 1.1.5. Données historiques préalables

62 2. L’occupation archéologique (G. Prilaux)

62 2.1. Phase 1. La période gauloise

64 2.2. L’armement (extrait de l’étude d’A. Morel)

68 2.3. Les rouelles (extrait de l’étude d’A. Morel)

70 2.4. Les monnaies gauloises (extrait de l’étude de J.-M. Doyen)70 2.4.1. La phase ancienne72 2.4.2. La phase récente

73 2.5. Phase 2. Le milieu du Ier siècle et le milieu du IIe siècle73 2.5.1. Les fossés de l’enclos central73 2.5.1.1. Le fossé 2004.

77 2.5.1.2. Le fossé 2055.

78 2.5.1.3. Les fossés 1001 et 1002

78 2.5.1.4. Un tronçon plus massif sur la frange est.

84 2.5.2. Les chemins, accès et zones possibles de circulation 84 2.5.2.1. Les fossés bordiers 1004/1005/1014.

Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

Sommaire

89 2.5.2.2. D’anciens fossés bordiers ? (1012, 1008 et 1006).

89 2.5.2.3. La zone sud, le chemin 2010 et ses structures bordières.

91 2.5.2.4. Le fossé 2006

95 2.5.3. L’accès principal de l’enclos95 2.5.3.1. L’accès 2011.

95 2.5.3.2. La porte 2002-2003.

97 2.5.3.3. Quelques observations sur la susceptibilité magnétique (par G. Hulin).

97 2.5.4. Les structures à l’intérieur de l’enclos97 2.5.4.1. Le bâtiment A

98 2.5.4.2. Le bâtiment B

98 2.5.4.3. La fondation 2012 (le soubassement d’une pile ou d’un autel ?)

101 2.5.4.4. Le puits 2016

103 2.5.4.5. La fosse 2017

103 2.5.4.6. Quelques fosses regroupées au sud-est de l’enclos

109 2.5.5. Les structures à l’extérieur de l’enclos110 2.5.5.1. La structure excavée 1016

110 2.5.5.2. La structure excavée 1017

110 2.5.5.3. Le puits 1011

114 2.5.5.4. Le puits 1009 et la structure excavée 1029

117 2.6. Phase 3. L’antiquité tardive

120 3. Les céramiques antiques (S. Dubois)

142 4. Étude des monnaies (J.-M. Doyen)

142 4.1. Les monnaies gauloises142 4.1.1. La phase ancienne144 4.1.2. La phase récente144 4.1.3. Conclusions sur les monnaies gauloises

144 4.2. Les monnaies romaines : le Haut-Empire (27 av.–260 ap. J.-C.)144 4.2.1. Les Julio-claudiens (27 av. – 68 ap. J.-C.)145 4.2.1.1. Les semisses provinciaux

146 4.2.1.2. Une contremarque militaire

146 4.2.1.3. Un pseudo-as tibéro-claudien

146 4.2.2. Les Flaviens (69-96 ap. J.-C.)148 4.2.3. Les Antonins (138-192)148 4.2.4. Les Antonins (138-192). La période 192-260149 4.2.5. Les usures149 4.2.6. Le choix des types150 4.2.7. Les falsae150 4.2.8. Les monnaies romaines : l’Antiquité tardive (260-402)151 4.2.8.1. Les périodes I-II (260-294)

154 4.2.8.2. La période III (294-318)

155 4.2.8.3. La période IV (318-330)

155 4.2.8.4. La période V (330-341)

157 4.2.8.5. La période VI (341-348)

158 4.2.8.6. La période VII (348-364)

160 4.2.8.7. Les périodes VIII et IX (364-388)

162 4.3. Conclusions

195 5. Le matériel métallique (A. Morel)

196 5. 1. Présentation du corpus

I. Données administratives, techniques et scientifiques Sommaire 3

4 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

196 5.2. Analyse des objets

215 5.3 Synthèse

216 6. Des objets du quotidien en contexte cultuel : les éléments ligneux des puits (B. Lecomte-Schmitt)

216 6.1 L’analyse taxonomique216 6.1.1. Principes et méthode218 6.1.2. Résultats de l’analyse taxonomique

218 6.2 Le puits 1009218 6.2.1. La tablette à écrire219 6.2.2. La vannerie220 6.2.3. Les branchages et éclats

221 6.3 Le puits 1010221 6.3.1 Eléments de chêne

221 6.4 Le puits 2016221 6.4.1. Les bardeaux228 6.4.2. Les éléments structurels228 6.4.3. Les éléments de seau228 6.4.3.1. Les fonds

229 6.4.3.2. Les douelles

237 6.4.3.3. Les cerclages

238 6.4.3.4. Conclusion sur les seaux

239 6.4.3.5. Les branchages

239 6.5 Conclusion

242 7. Un « étui à aiguille » en matière dure animale (A. Thuet avec la contribution d’A. Morel)

242 7.1. Le contenant 242 7.2. Le contenu

244 8. Les ossements animaux (S. Lepetz)

250 9. Etude de susceptibilité magnétique (G. Hulin)

251 10. Etude carpologique (M. Derreumaux)

251 10.1 Etude du puits 2016251 10.1.1 traitement du matériel251 10.1.2. Résultats251 10.1.3. Interprétation251 10.1.3.1. Représentativité de l’assemblage carpologique

253 10.1.3.2. l’environnement végétal du puits

254 10.1.4. Conclusion

254 10.2 Etude carpologique des puits254 10.2.1. Traitement du matériel255 10.2.2. Résultats255 10.2.3. Interprétation

I. Données administratives, techniques et scientifiques Sommaire 5

255 10.2.3.1. identification des assemblages

256 10.2.2. La végétation du site 256 10.2.2.1. Le puits 1009, début IIe siècle ap. J.-C.

256 10.2.2.2 Le puits 1010, début IIe apr. J.-C.

256 10.2.2.3. Le puits 1016, IIe siècle apr. J.-C.

256 10.2.2.4. Le puits 2016, IIIe siècle apr. J.-C.

257 10.2.3 Conclusion259 10.2.4 Annexes

261 11. Etude micromorphologique de la zone externe du fossé (C. Coussot)

261 11.1 Contexte topographique et géomorphologique du site

261 11.2 Objectif de l’étude micromorphologique

261 11.3 Méthodologie

262 11.4 Séquences stratigraphiques

262 11.5 Observations micromorphologiques

264 11.6 Interprétations et conclusion

265 Conclusion et mise en perspective (G. Prilaux)

275 Annexes

280 Bibliographie

286 Liste des illustrations

292 Inventaire du mobilier

332 Inventaire des structures

335 Inventaire des photographies

70 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

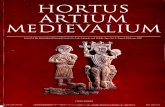

2.4. Les monnaies gauloises (extrait de l’étude de Jean-Marc Doyen; fig.11)

Nous avons relevé 9 monnaies gauloises au sein de l’ensemble. Un ratio élevé potins/bronzes frappés est en général un bon critère de datation haute en Gaule Belgique (Doyen, Hanotte et Michel 2011). A Moyencourt, ce rapport s’établit à 2/11 soit 18,18 %, une valeur assez moyenne. Notons cependant que l’échantillon est fort réduit, et les deux potins présents ne figurent pas parmi les émissions considérées comme les plus anciennes.

2.4.1. La phase ancienne

La phase « précoce » du site est attestée par deux monnaies coulées, auxquelles s’ajoute un bronze frappé.

Le bronze bellovaque « au lion » (n° 2), appartient à une émission qui débute apparemment vers 75/70 av. J.-C. Cette datation est fournie par une découverte dans un contexte LT D2a effectuée à Acy-Romance (Ardennes). Il s’agit d’une incinération (ARNM 92 Enclos A, incinération I.13), datée de 70/50 av. J.-C., qui nous donne un terminus ante quem de la frappe (Lambot, 2002, p. 133).

Le potin « aux chevrons » (n° 3), parfois dit « à la cigarette », appartient à un ensemble assez diffus qui a fait l’objet d’un certain nombre d’études récentes, les unes typologiques (Bodson 2009), les autres contextuelles (Doyen, Hanotte & Michel, 2011). Ce type rare, précédemment mal daté, a fait l’objet d’une synthèse récente (Doyen & Michel 2009) à propos d’une trouvaille effectuée en contexte à Sandouville (Seine-Maritime).Le type « aux chevrons » est connu dans l’Oise, en Seine-Maritime, dans le sud de la Somme et l’ouest de l’Aisne. La date très tardive généralement proposée dans la littérature ne repose sur aucun argument scientifique. A. Bodson (2009, p. 55-56), relève le manque de critères chronologiques fiables. Il faut toutefois noter le contexte apparemment tardif de l’exemplaire de Saint-Clair-sur-les-Monts (Seine-Maritime) (Villes 1985, p. 77). La pièce provient d’une couche d’occupation située à l’intérieur d’un bâtiment dont le foyer a été daté par 14C de l’époque impériale, mais il existe, au même endroit, des traces d’un habitat LT D succédant lui-même à des sépultures LT C2/D1. Une utilisation tardive ne peut être exclue mais des mélanges de niveaux sont infiniment plus vraisemblables. Un type proche apparaît, lui aussi, à une date « récente » dans un enclos quadrangulaire à Touffréville (Calvados). Il provient d’un niveau situé vers la fin du premier tiers du Ier s. avant notre ère (Guilhard 2008, p. 17).Quoi qu’il en soit, la datation tardive est globalement infirmée par le contexte de Sandouville (LT D1b ?), outre le fait que cette monnaie y est apparemment déjà usée, particulièrement à l’avers. Une émission à placer au plus tard vers 90/80 avant notre ère semble dès lors probable. D’autres contextes anciens peuvent être relevés, par exemple sur le sanctuaire de Bennecourt (Yvelines), en relations avec des couches datées de la fin du IIe et du début du Ier s. avant J.-C (Bourgeois 1999, p. 34-35). Une date haute est également proposée pour un exemplaire issu des fouilles de Bibracte (Gruel & Popovitch 2007, p. 222, n° 116.1), même si l’indication « LT C1-D1 » doit sans doute être une coquille pour LT C2-D1.Le potin « au rameau » type B. Depuis les travaux de M. Thirion, les potins dits « au rameau » ont été répartis en deux classes, numérotées III et IV par S. Scheers dans son Traité de Numismatique celtique (Thirion 1974, p. 11-12 ; Scheers 1983, p. 736). Le type B de Thirion, classe III de Scheers, fut lui-même subdivisé, dans un premier temps, en deux variétés, l’une (var. a) assez abondante et d’un style très fin, l’autre (var. b) plus rustique et apparemment plus rare. Par la suite, S. Scheers leur a consacré une étude

71II. Résultats

1.

AMBIENS : bronze « aux hippocampes adossés ».Tête à g., peu distincte. A g., deux grosses volutes formant une accolade.Deux hippocampes adossés. Au-des-sus, deux volutes accolées. De part et d’autre, une volute en forme de crosse.Ae : 2,13 g ; 12 ; 16,1 mm ; usure 2-3. Pièce légèrement scyphate (revers du côté concave).SCHEERS 122 et pl. XVIII, n° 476-477 ; DT série 52, classe I, var. 2, n° 477.Objet 23 diag. HS.

2.

BELLOVAQUES : bronze « au lion », vers 75-70 avant J.-C.Tête barbue à dr., la chevelure formée de 5 mèches. Devant le visage : des globules et ornement divers ressemblant à des mèches de cheveux.Lion à g., la crinière hirsute, la queue relevée, en forme de S ;Ae : 2,96 g ; ¾ ; 18,8 mm ; usure 1-2.SCHEERS 120 ; classe I, et pl. XVII, n° 471 ; DT série 39, n° 231. Daté d’après un ex. d’Acy-Romance.Objet 72.

3.

SEINE-MARITIME et OISE : potin « aux chevrons » : fin IIème – début Ier s. avant J.-C.Profil « luniforme » à dr., les cheveux raides, formant 6 mèches. Devant le nez, un zigzag redoublant le profil.Barre horizontale. Au-dessus, un sanglier à dr. Au-dessous : 3 chevrons ouverts à dr.Potin : 2,67 g ; 9h30 ; 17,1 mm ; usure 3-4 ; 2 attaques (12h/5h30).SCHEERS 205 et pl. XXV, n° 709 ; DT, série 60, classe I, n° 532 ; BODSON, Mélanges Scheers, classe IIIa, p. 60.Objet 91.

4.

OISE ( ?) : potin « au rameau », type B.« Rameau » constitué d’une tige verticale peu distincte.Cheval à g., symboles indistincts, dans un cercle d’annelets.Potin : 4,11 g ; - ; 21,5 mm ; 1 seule attaque ; usure ? Forte corrosion.SCHEERS 190, classe III var. B et pl. XXIV, n° 681 ; DT série 35, classe IV, cf. 218. L’exemplaire n’a pas la finesse de la classe IIIa, ni sa masse élevée. Le décalage des faces évoque plutôt la fabrication négligée du SCHEERS 190, cl. IV, attribuée aux Nerviens.Objet 34 Z2.

5.

SUESSIONS : bronze à la tête janiforme.[Tête janiforme, stylisée]Lion « raide » à g., la queue passant entre les pattes. Symboles indistincts.Ae (alliage blanc): 2,34 g ; - ; 15,8 mm ; usure 8-9. Frappé sur flan coulé (2 attaques) à bords biseautés, avers du côté étroit.SCHEERS 154, classe II, et pl. XIX, n° 545-547 ; DT série 65, n° 563.Objet 117. Accès fossé N.

6.

SUESSIONS : bronze à la légende CRICIRV, vers 50-40 avant J.-C.Dans un cercle de grènetis, tête imberbe casquée à g.Dans un cercle de grènetis, un cheval ailé sautant à g. Au-dessous : CRICIRV.Ae : 2,67 g ; 10 ; 16,4 mm ; usure 8-9. Frappé sur flan coulé (1 attaque à 1 h), avers du côté bombé.SCHEERS 27 et pl. VII, n° 191 ; DT série 63, n° 554.Objet 364.

7.

SUESSIONS : bronze à la légende CRICIRV, vers 50/40 avant J.-C.Tête imberbe ( ?), casquée à dr.]CIRVCheval ailé sautant à g. Sous le ventre : un globule.Ae : 2,55 g ; 5 ; 15,9 mm ; usure 9. Frappé sur flan coulé concave (2 attaques : 3h/9h). Avers du côté convexe.SCHEERS 27 ; DT série 63, classe III, n° 555 var. (annelet centré : ici, un globule).Objet 179.

8.

SUESSIONS : bronze à la légende CRICIRV, vers 50/40 avant J.-C.Tête casquée à g. L’oreille est visible.Légende illisible.Cheval ailé sautant à g. Symboles indistincts.Ae : 3,20 g ; 12 ; 15,9 mm ; usure 9-10. Forte corrosion. Frappé sur flan coulé (2 attaques : 2h/8h).SCHEERS 27 ; DT, série 63, cl. III, n° 554-555.Objet 345.

9.

RÈMES, bronze à la légende REMO/REMO, vers 57-35/30 avant J.-C.Légende illisible.Trois bustes drapés, accolés à g.Légende illisible.Victoire tenant un fouet et les rênes, dans un bige à g.Ae : 2,44 g ; 9 ; 14,3 mm ; usure 8 ; 2 attaques (6h/12h).SCHEERS 146 et pl. XVIII, n° 519-520 ; DT 593 ; DOYEN, 2010, p. 81, classe A1.Objet 386.

Fig.11 Les monnaies gauloises de la phase 1 (cliché © JM. Doyen)

2. L’occupation archéologique

72 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

plus spécifique, dans laquelle elle intègre une classe intermédiaire, proche de la var. a, mais dans laquelle un certain nombre d’éléments adventices ont disparu (Scheers 1984).Si la classe IV (« Rameau A » classique) est clairement originaire de l’Entre-Sambre-et-Meuse, quel qu’en soit le peuple qui l’occupe (Nerviens ou Atuatuques), la classe III prise globalement connaît une distribution géographique assez différente, dont l’Entre-Sambre-et-Meuse est actuellement exclue (Scheers 1977, p. 739, fig. 205). « La carte des trouvailles montre que la dispersion de ces monnaies a été large et qu’aucun centre d’éparpillement ne se présente. Les provenances se situent dans une bande qui s’étale entre l’Escaut et la Meuse sans atteindre le cours de la Seine. La dispersion des potins au rameau B ne couvre de ce fait absolument pas le territoire de circulation des potins au rameau A, mais elle le longe du côté occidental » (Scheers 1984, p. 100). Une attribution aux Nervii est donc exclue. C’est du reste l’hypothèse suivie par DT série 35, n° 218, dont la série la plus élaborée (var. a de Scheers) constitue la classe IV. Les auteurs du Nouvel Atlas l’attribuent à ce qu’ils nomment le « Centre » (Aisne et le cours supérieur de l’Oise), et le datent de la fin du IIe ou du début du Ier s. av. J.-C. Une étude typologique et chronologique détaillée manque encore. L’exemplaire de Moyencourt est stylistiquement moins élaboré encore que la variante (c) de Scheers, elle-même totalement inconnue du Nouvel Atlas de Delestrée et Tache. Elle se rapproche plus encore de la classe IV (rameau A), à la fois typologiquement et techniquement, et l’on peut supposer que ces deux émissions sont globalement contemporaines. Le « rameau A » de la classe IV apparaît par exemple à Saint-Thomas « Vieux Laon » (Aisne), dans un contexte très clairement pré-césarien. Quoi qu’il en soit, le contexte général de Moyencourt n’est pas en faveur d’une date très haute, et l’on pourrait retenir comme hypothèse de travail le début du LT D2a.

2.4.2. La phase récente

La présence de trois bronzes suessions de CRICIRV (n° 6-8), auxquels s’ajoute le type « à la tête janiforme » (n° 5), est assez étonnante, Moyencourt se trouvant sur le territoire des Veromandui (Woimant, 1995, p. 92). La vallée de l’Oise matérialise approximativement le changement de zone monétaire entre les Bellovaques, voisins méridionaux des Veromandui, et les Suessions (Delestrée 1996, p. 129).La série trimétallique de CRICIRV et celle, typologiquement proche, « à la tête janiforme », sont traditionnellement attribuées à l’oppidum de Pommiers (Aisne) (Delestrée 1996, p. 129). Cette origine est acceptée par P. Pion, qui se fonde sur les 1 030 exemplaires récoltés sur ce site (Pion, 1996, p. 334). La présence d’un exemplaire de CRICIRV à Alésia montre que le type est antérieur à 52 av. J.-C. (Pion 2009). Pour P. Pion, la frappe se situe essentiellement au cours de son étape 6, dans les années 40/30 av. J.-C. (Pion 1996, p. 334). Les séries d’or et d’argent seraient contemporaines des bronzes, et donc largement postérieures à la Guerre des Gaules.

En définitive, deux groupes de monnaies gauloises peuvent être distingués quant à leur date d’émission. Le plus ancien se situe à LT D1b/D2a, le plus récent est de peu postérieur à la Conquête et occupe donc le début de LT D2b. Toutefois, le nombre réduit d’exemplaires récoltés et le fait qu’ils soient tous dépourvus de contexte, n’exclut pas leur circulation simultanée dans les années 60/50 – 40 av. J.-C. (chronologie basse), sans pour autant écarter une datation globale plus haute, entre 90/80 et 60/50.

142 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

Les fouilles de Moyencourt ont livré 268 monnaies qui se répartissent en 9 gauloises, 252 romaines et 7 modernes.Nous aborderons ce matériel de manière globale, considérant que la circulation monétaire sur le site est reflétée par l’addition des unités stratigraphiques, même si ces dernières peuvent évoluer de manière différente au sein d’un même horizon chronologique, en fonction du type de structure ou d’activité (rejets, dépôts, favissae avec sélection). Le type de constitution du principal horizon du site, résultant d’une accumulation s’étalant sur une très longue période durant laquelle les artefacts ont été largement dispersés et mélangés par le piétinement, ne nécessite pas de découpage élaboré, par unité stratigraphique, du moins dans la plupart des cas. Nous distinguerons, entre le moment de la création du site et la fin du IIIe s., quatre phases d’activité faisant appel à la monnaie (LT D2, Julio-claudiens, Trajan-Hadrien, Antonins). Pour rappel, l’usage du numéraire n’est pas un traceur absolu de l’activité humaine : si l’abondance de monnaies est le signe évident d’un certain dynamisme, son absence ne peut en aucun cas servir d’argument pour avancer l’hypothèse de l’abandon d’un site (sauf, éventuellement, lors de l’Antiquité Tardive, où le rôle et l’usage de la monnaie se sont considérablement modifiés). Tout au plus pouvons-nous mettre en évidence des périodes pendant lesquelles l’utilisation de la monnaie se fait moins pressante. Seule la convergence entre les données de la numismatique et celles de la céramologie peut induire de manière formelle des périodes de véritable restriction de l’activité, voire d’abandon.

4.1. Les monnaies gauloises

Nous avons relevé 9 monnaies gauloises au sein de l’ensemble. Le n° 11, autrefois classé parmi celles-ci, est en réalité une production augustéenne émise à Reims en vue d’alimenter la province romaine de Gallia Belgica. Elle sera donc traitée avec les monnaies impériales.Un ratio élevé potins/bronzes frappés est en général un bon critère de datation haute en Gaule Belgique (Doyen, Hanotte et Michel 2011). A Moyencourt, ce rapport s’établit à 2/11 soit 18,18 %, une valeur assez moyenne. Notons cependant que l’échantillon est fort réduit, et les deux potins présents ne figurent pas parmi les émissions considérées comme les plus anciennes.

4.1.1. La phase ancienne

La phase « précoce » du site est attestée par deux monnaies coulées, auxquelles s’ajoute un bronze frappé.

a) Le bronze bellovaque « au lion »Le bronze bellovaque « au lion » (n° 2), appartient à une émission qui débute apparemment vers 75/70 av. J.-C. Cette datation est fournie par une découverte dans un contexte LT D2a effectuée à Acy-Romance (Ardennes). Il s’agit d’une incinération (ARNM 92 Enclos A, incinération I.13), datée

4. Étude des monnaies (Jean-Marc Doyen)

143II. Résultats

de 70/50 av. J.-C., qui nous donne un terminus ante quem de la frappe (Lambot, 2002, p. 133).

b) Le potin « aux chevrons »Le potin « aux chevrons » (n° 3), parfois dit « à la cigarette », appartient à un ensemble assez diffus qui a fait l’objet d’un certain nombre d’études récentes, les unes typologiques (Bodson 2009), les autres contextuelles (Doyen, Hanotte & Michel, 2011). Ce type rare, précédemment mal daté, a fait l’objet d’une synthèse récente (Doyen & Michel 2009) à propos d’une trouvaille effectuée en contexte à Sandouville (Seine-Maritime).Le type « aux chevrons » est connu dans l’Oise, en Seine-Maritime, dans le sud de la Somme et l’ouest de l’Aisne. La date très tardive généralement proposée dans la littérature ne repose sur aucun argument scientifique. A. Bodson (2009, p. 55-56), relève le manque de critères chronologiques fiables. Il faut toutefois noter le contexte apparemment tardif de l’exemplaire de Saint-Clair-sur-les-Monts (Seine-Maritime) (Villes 1985, p. 77). La pièce provient d’une couche d’occupation située à l’intérieur d’un bâtiment dont le foyer a été daté par 14C de l’époque impériale, mais il existe, au même endroit, des traces d’un habitat LT D succédant lui-même à des sépultures LT C2/D1. Une utilisation tardive ne peut être exclue mais des mélanges de niveaux sont infiniment plus vraisemblables. Un type proche apparaît, lui aussi, à une date « récente » dans un enclos quadrangulaire à Touffréville (Calvados). Il provient d’un niveau situé vers la fin du premier tiers du Ier s. avant notre ère (Guilhard 2008, p. 17).Quoi qu’il en soit, la datation tardive est globalement infirmée par le contexte de Sandouville (LT D1b ?), outre le fait que cette monnaie y est apparemment déjà usée, particulièrement à l’avers. Une émission à placer au plus tard vers 90/80 avant notre ère semble dès lors probable. D’autres contextes anciens peuvent être relevés, par exemple sur le sanctuaire de Bennecourt (Yvelines), en relations avec des couches datées de la fin du IIe et du début du Ier s. avant J.-C (Bourgeois 1999, p. 34-35). Une date haute est également proposée pour un exemplaire issu des fouilles de Bibracte (Gruel & Popovitch 2007, p. 222, n° 116.1), même si l’indication « LT C1-D1 » doit sans doute être une coquille pour LT C2-D1.

c) Le potin « au rameau » type BDepuis les travaux de M. Thirion, les potins dits « au rameau » ont été répartis en deux classes, numérotées III et IV par S. Scheers dans son Traité de Numismatique celtique (Thirion 1974, p.11-12 ; Scheers 1983, p.736). Le type B de Thirion, classe III de Scheers, fut lui-même subdivisé, dans un premier temps, en deux variétés, l’une (var. a) assez abondante et d’un style très fin, l’autre (var. b) plus rustique et apparemment plus rare. Par la suite, S. Scheers leur a consacré une étude plus spécifique, dans laquelle elle intègre une classe intermédiaire, proche de la var. a, mais dans laquelle un certain nombre d’éléments adventices ont disparu (Scheers 1984).Si la classe IV (« Rameau A » classique) est clairement originaire de l’Entre-Sambre-et-Meuse, quel qu’en soit le peuple qui l’occupe (Nerviens ou Atuatuques), la classe III prise globalement connaît une distribution géographique assez différente, dont l’Entre-Sambre-et-Meuse est actuellement exclue (Scheers 1977, p.739, fig.205). « La carte des trouvailles montre que la dispersion de ces monnaies a été large et qu’aucun centre d’éparpillement ne se présente. Les provenances se situent dans une bande qui s’étale entre l’Escaut et la Meuse sans atteindre le cours de la Seine. La dispersion des potins au rameau B ne couvre de ce fait absolument pas le territoire de circulation des potins au rameau A, mais elle le longe du côté occidental » (Scheers 1984, p. 100). Une attribution aux Nervii est donc exclue. C’est du reste l’hypothèse suivie par DT série 35, n°218, dont la série la plus élaborée (var. a de Scheers) constitue la classe IV. Les auteurs du Nouvel Atlas l’attribuent à ce qu’ils nomment le « Centre » (Aisne et le cours supérieur de l’Oise), et le datent de la fin du IIe ou du début du Ier s. av. J.-C.

4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)

144 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

Une étude typologique et chronologique détaillée manque encore. L’exemplaire de Moyencourt est stylistiquement moins élaboré encore que la variante (c) de Scheers, elle-même totalement inconnue du Nouvel Atlas de Delestrée et Tache. Elle se rapproche plus encore de la classe IV (rameau A), à la fois typologiquement et techniquement, et l’on peut supposer que ces deux émissions sont grosso modo contemporaines. Le « rameau A » de la classe IV apparaît par exemple à Saint-Thomas « Vieux Laon » (Aisne), dans un contexte très clairement pré-césarien. Quoi qu’il en soit, le contexte général de Moyencourt n’est pas en faveur d’une date très haute, et l’on pourrait retenir comme hypothèse de travail le début du LT D2a.

4.1.2. La phase récente

La présence de trois bronzes suessions de CRICIRV (n° 6-8), auxquels s’ajoute le type « à la tête janiforme » (n° 5), est assez étonnante, Moyencourt se trouvant sur le territoire des Veromandui (Woimant, 1995, p. 92). La vallée de l’Oise matérialise approximativement le changement de zone monétaire entre les Bellovaques, voisins méridionaux des Veromandui, et les Suessions (Delestrée 1996, p. 129).La série trimétallique de CRICIRV et celle, typologiquement proche, « à la tête janiforme », sont traditionnellement attribuées à l’oppidum de Pommiers (Aisne) (Delestrée 1996, p. 129). Cette origine est acceptée par P. Pion, qui se fonde sur les 1030 exemplaires récoltés sur ce site (Pion, 1996, p. 334). La présence d’un exemplaire de CRICIRV à Alésia montre que le type est antérieur à 52 av. J.-C. (Pion 2009). Pour P. Pion, la frappe se situe essentiellement au cours de son étape 6, dans les années 40/30 av. J.-C. (Pion 1996, p. 334). Les séries d’or et d’argent seraient contemporaines des bronzes, et donc largement postérieures à la Guerre des Gaules.

4.1.3. Conclusions sur les monnaies gauloises

Apparemment, deux groupes de monnaies gauloises peuvent être distingués quant à leur date d’émission. Le plus ancien se situe au LT D1b/D2a, le plus récent est de peu postérieur à la Conquête et occupe donc le début du LT D2b. Toutefois, le nombre réduit d’exemplaires récoltés et le fait qu’ils soient tous dépourvus de contexte, n’exclut pas leur circulation simultanée dans les années 60/50 – 40 av. J.-C. (chronologie basse), sans pour autant écarter une datation globale plus haute, entre 90/80 et 60/50.

4.2. Les monnaies romaines : le Haut-Empire (27 av.–260 ap. J.-C.)

4.2.1. Les Julio-claudiens (27 av. – 68 ap. J.-C.)

La dynastie julio-claudienne est attestée par 16 monnaies. Auguste s’y taille une large part, avec pas moins de 11 exemplaires.La série débute par un dupondius coupé en deux, émis à Vienne vers 36 av. notre ère, et portant les effigies d’Octave et de César (n° 10). La moitié qui nous est parvenue porte le portrait de César ; son état d’usure extrême (indice 10)7 indique une date de perte tardive, sans doute dans le courant de la première moitié du Ier s. ap. J.-C., époque à laquelle ces dupondii fractionnés circulent au titre de l’as.La caractéristique majeure de la circulation à Moyencourt, sous les julio-claudiens, est liée à la répartition des dénominations.

7. Pour la gradation des degrés d’usure (0 = monnaie neuve, 10 = monnaie totalement lisse), voir Doyen 2007, p. 26-28.

145II. Résultats

Dénominations Nbre %

Dupondius 1 6,25

½ dupondius 1

62,50

As 9

Semis 5

31,25

Pseudo-as 1

Ce ratio, à savoir un fort pourcentage de divisionnaires de l’as, est typique des sites cultuels où la petite monnaie vaut souvent de 30 à 40 % (Doyen 2010, p. 112 et 118), voire même jusqu’à 60 % dans des cas très particuliers, comme à Bourbonne-les-Bains (Doyen 2007, p. 110, tableau 36). Dans les habitats, les semisses (et sa moitié, nettement plus rare, le quadrans) occupent sous Auguste une part extrêmement variable, allant de 0 à plus de 30 % en milieu urbain. Sous Tibère, ces divisionnaires atteignent en moyenne 13,79 %, sous Caligula : 4,94 % ; sous Claude : 23,14 % et sous Néron 14,28 % (fig.57). A Moyencourt, les semisses occupent 36,36 % des monnaies d’Auguste (4/11). Cette valeur forte est comparable aux 35,39 % observés sur le temple de Ville-sur-Lumes (Ardennes (Doyen 2010, p. 111-112 et tableau 28), aux 27,58 % du gué de Condé-sur-Aisne (Aisne)8, aux 23,94 % de la forêt de Halatte (Mangard 2008)9, aux 58,87 % du temple d’Empel, aux Pays-Bas (Doyen 2007, p. 107-1208, tableau 34). Notons toutefois que plusieurs sanctuaires livrent peu de semisses : 16,67 % à Authevernes (Eure), 13,36 % à Bennecourt (Yvelines) (Bourgois 1999, p. 77). Les données précises relatives aux sites ruraux entre la Seine et la cité des Nerviens manquent encore. Les sites proches de Cizancourt et Saint-Christ-Briost n’ont livré qu’un nombre limité de monnaies des Ier et IIe s. On peut cependant estimer que la population fréquentant le sanctuaire de Moyencourt entre le début de notre ère et le milieu du Ier s. utilisait, comme (presque) partout ailleurs10, les plus petites dénominations – semisses et asses alors que le dupondius y atteint une moyenne parfaitement dans les normes. Nous observons en effet, en Gaule intérieure, 2,41 % de dupondii sous Tibère, 7,60 % sous Caligula, 11,73 % sous Claude et 9,43 % sous Néron (Doyen 2007, tableaux 47 et 55c).Nous relèverons dans notre ensemble, quelques monnaies remarquables, ou dont la présence demande quelques explications.

4.2.1.1. Les semisses provinciaux

Nous noterons par exemple la présence de deux semisses émis à Reims. Le premier porte le nom et l’effigie d’un dynaste local du nom d’Indutillus (Germanus Indvtilli L.), émettant entre 19 et 12 av. J.-C. du numéraire destiné à la nouvelle province de Belgique (n° 11).Le second, plus rare, a été frappé au nom d’Auguste, sans doute par Drusus entre 12 et 8/5 av. J.-C. Ces semisses disparaissent de la circulation vers 10 de notre ère, moment où ils sont remplacés par leur équivalent produit à Lyon entre 9 et 14 ap. J.-C. (Doyen 2007, p. 85). A Moyencourt, nous relevons deux exemplaires de ce type, au nom de Tibère (n° 18 et 20).

8. On considère souvent que les jets de monnaies dans les gués et les fontaines étaient effectués essentiellement « pro salute augusti ». On peut donc les rapprocher des dépôts des temples plus que des « pertes » liées aux habitats.

9. Pourcentage recalculé à partir du catalogue, car les données du tab.1 p. 253, sont erronées.

10. On notera, chez les Rèmes, un certain nombre de sanctuaires (Ville-sur-Lumes, Baâlons-Bouvellemont) sur lesquels le denier d’argent occupe une place non négligeable, tout comme à Eu, dans le pagus Catuslugi (Mangard 2008). Plutôt que de parler d’une richesse particulière des habitants, nous serions tentés d’y voir une marque de dévotion particulière.

Fig.57 Répartition, par dénomination, du numéraire d’époque julio-claudienne (27 av. – 68 ap. J.C.).

4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)

146 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

4.2.1.2. Une contremarque militaire

Nous relevons également un as d’un monétaire portant une contremarque militaire constituée des lettres ligatures CAESAR. Elle est développée en (Germanicus) Caesar(is) et datée des années 14-16 ap. J.-C., c’est-à-dire au tout début du règne de Tibère (Martini 2003, p. 89-90, n° 43, qui l’attribue à Caligula ; Werz 2004, p. 55, n° 50-52 ; Werz 2009, type 61.37 et ss, p. 229-308). Cette contremarque est essentiellement apposée sur des asses des monétaires d’Auguste et proviendrait de Germanie Inférieure, peut-être de Novaesium (Martini 2003, p. 90). On peut la traduire par « un cadeau de Germanicus Iulius Caesar » (Werz 2004, p. 56). Ces monnaies, fréquentes dans les camps du limes, se rencontrent de manière moins fréquente à l’intérieur de la Gaule.

4.2.1.3. Un pseudo-as tibéro-claudien

Une dernière monnaie particulière de la période julio-claudienne est un bronze (n° 21) imitant un as d’Auguste divus dont le prototype a été émis à Rome entre 22/3 et 30. Elle appartient à un vaste ensemble de monnaies de cuivre que nous avons dénommées « pseudo-asses » à partir des découvertes de Reims (Doyen 2007, p. 120-124). Le statut de ce monnayage de nécessité n’est pas encore clairement établi. Un certain nombre d’ateliers locaux a fourni un numéraire abondant qui se distribue en général dans la moitié septentrionale de la Gaule, dans les Germanies et en Bretagne. L’essentiel de l’activité de ces officines se situe sous le règne de Claude (41-54), même si les prototypes copiés sont souvent plus anciens. L’important taux d’hybridation montre que tous les types émis depuis 12 ou 7 av. J.-C. ont été reproduits.La masse de ces pièces de cuivre, tarifées comme des semisses même si les images qu’elles portent sont celles des asses, est fort standardisée (Doyen 2007, p. 121-122 ; Doyen 2009, p. 119, tabl. 31). L’exemplaire de Moyencourt, assez pesant (5,38 g), s’intègre parfaitement dans les données relevées par ailleurs (de 3,90 à 5,50 g).La chronologie est assez aisée à établir : le terminus post quem de la frappe se situe en 41/42. D’autre part, les nombreux cuivres copiant ceux de Néron émis après 64, ne sont en principe jamais liés à des revers antérieurs. La monnaie de Moyencourt est assez usée (indice 6-7), malgré la corrosion et la frappe médiocre caractérisant cette série. Nous pouvons estimer qu’elle a été perdue entre 45 et 60/65 au plus tard.

4.2.2. Les Flaviens (69-96 ap. J.-C.)

Le monnayage d’époque flavienne est attesté par six exemplaires, dont un dupondius au nom de Vespasien, un sesterce et quatre asses (dont un imité) au nom de son fils Domitien. L’état d’usure de ces monnaies (indice 6 : 1 ex., 7 : 2 ex. ; 9 : 1 ex. ; 10 : 2 ex.) montre qu’elles sont arrivées tardivement sur le site, au mieux à la fin du IIe s., mais peut-être même un siècle plus tard. Les Flaviens ne sont donc pas attestés en tant que période numismatiquement active.Nerva, Trajan et Hadrien (96-138)De nouveau, les comparaisons locales manquent, ou concernent des séries peu abondantes qui rendent difficile l’estimation du ratio entre les différentes dénominations dans la circulation courante sur les sites entourant le sanctuaire. Si nous examinons la situation sur d’autres temples situés principalement en Gallia Belgica et dans le nord-ouest de la Lugdunensis, nous relevons certaines constantes : présence des deniers d’argent, légère prédominance de l’as sur le sesterce. Si Bennecourt s’écarte des données, peut-être à cause du nombre limité d’exemplaires, Moyencourt s’inscrit parfaitement dans la norme, et la ressemblance avec les données de Genainville est flagrante. D’une manière générale, les dépôts concernent

147II. Résultats

de manière préférentielle des « petites coupures » ; la présence de quelques quadrantes, fort rares sur les sites d’habitat, en est la meilleure illustration.

Dénom. Ner./

Tra. Had. Tot % Ha % Eu % Be % Ge %

Denier - 1 1 5,26 1 5,00 2 10,00 - - 1 1,01

Sesterce 2 4 6 31,58 11 55,00 4 20,00 7 53,85 49 49,49

Dupondius 2 1* 3 15,79 2 10,00 4 20,00 4 30,77 15 15,15

As 5 3 8 42,11 6 30,00 10 50,00 1 7,69 30 30,30

Quadrans 1 - 1 5,26 - - - - 1 7,69 4 4,04

TOTAL 10 9 19 20 19 13 99

Dont un faux

Nous pouvons comparer nos données à celles disponibles pour les sites urbains de Gaule intérieure (pour la définition du concept, en opposition à la « zone des camps » et au « nord civil » : Doyen 2007, p. 21-23). Sous Trajan, le denier y atteint en moyenne 10,72 %, même si l’impact des monnaies fausses (subaerati) est considérable. Sous Hadrien ce taux tombe à 4,96 %. Les pèlerins de Moyencourt ne se distinguent pas particulièrement par leur prodigalité. Le sesterce évolue de 30,75 % (Trajan) et 43,76 % (Hadrien) ; le dupondius passe de 27,50 à 17,89 %, alors que l’as monte légèrement, de 28,49 à 32,48 % Les divisionnaires, qui valent encore 2,26 % sous Trajan, disparaissent quasi totalement, avec 0,45 %. Nous dirions donc que le gallo-romain fréquentant le sanctuaire donnait plus facilement un as qu’un dupondius ou un sesterce, mais nous ignorons si certains ne préféraient pas offrir deux monnaies plutôt qu’une seule en valant le double (fig.58).On notera la présence d’un as d’orichalque au nom de Trajan (n° 41), émis à Rome ( ?) en 116 pour la circulation en Orient. Ce numéraire y a circulé un certain temps, comme le montrent de nombreux exemplaires portant des contremarques typiquement orientales (un bucrane par exemple11). La présence relativement fréquente de ces monnaies en Gaule et en Bretagne est mise en rapport avec le retour des troupes en Occident après les guerres parthiques de Trajan12. La présence de deux exemplaires sur le site de Ville-sur-Lumes (Ardennes) nous a fourni l’occasion de dresser une liste des attestations en Gaule septentrionale (Doyen 2010, p. 125-129). D’une province à l’autre, et même d’une cité à l’autre, l’impact du monnayage oriental de Trajan est fort variable : 28 ex. chez les Tongres, 15 chez les Nerviens13, contre 5 chez les Ménapiens (Kruishoutem : 3 ; Oudenburg : 1 ; Wervicq : 1), 1 chez les Morins (Thérouanne) ; 1 chez les Atrébates (Duisans) et un dernier chez les Ambiens (Amiens). L’exemplaire de Moyencourt est le premier attesté chez les Viromanduens.La deuxième monnaie remarquable de la période est un denier d’Hadrien provenant apparemment d’un atelier d’Asie Mineure (n° 48). Le type n’est répertorié que pour Rome, et un examen des monnaies orientales d’Hadrien correctement localisées ne nous a pas permis de repérer des liaisons stylistiques. L’exemplaire de Moyencourt ne présente aucune trace d’usure.Un dernier exemplaire mérite une mention particulière. Il s’agit d’un faux dupondius d’Hadrien (n° 50), sur lequel nous reviendrons ci-dessous.

11. Cette contremarque orientale est attestée chez les Nerviens à Velzeke et à Vaulx-Vraucourt : VAN HEESCH, 1998, p. 121.et p. 126, note 700.

12. L’hypothèse est celle avancée par L. & J. ROBERT, La Carie, histoire et géographie historique avec le recueil des inscriptions antiques, vol. 2. Le plateau de Tabai et ses environs, Paris, 1954, p. 150-151.

13. Aux 14 ex. cités, il faut ajouter une pièce de Famars : Chronique Numismatique XXVIII, 2011 (à paraître).

Fig.58 Répartition par dénominations des monnaies de Nerva à Hadrien (96-138) Ha = Halatte ; Eu = Eu « Bois l’Abbé » ; Be = Bennecourt ; Ge = Genainville Répartition, par dénomination, du numéraire d’époque julio-claudienne (27 av. – 68 ap. J.C.).

4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)

148 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

4.2.3. Les Antonins (138-192)

Dénom. Ant MA Co Tot % Ha % Eu % Be % Ge %

Denier - - - - - - - - - - - 2 1,94

Sesterce 5 - 2 7 43,75 22 56,41 4 23,53 4 66,67 68 66,02

Dupondius 2* 1 3 6 37,50 7 17,95 - - 1 16,67 14 13,59

As 2* - 1 3 18,75 10 25,64 13 76,47 1 16,67 19 18,45

TOTAL 9 1 6 16 39 17 6 103

* Dont 1 imitation

Par rapport à la période précédente, différentes ruptures se marquent au cours des règnes d’Antonin le Pieux (138-161), Marc-Aurèle (161-180) et Commode (180-192). D’une part, la sélection des dénominations choisies afin d’être déposées est nettement plus claire qu’auparavant. Nous relevons l’absence totale de l’argent, qui représente sur les sites 6,10 % sous Antonin, 2,91 % sous Marc-Aurèle, et 3,29 % sous Commode. En revanche, Moyencourt livre beaucoup trop peu d’asses (18,75 % contre respectivement 34,74, 23,62 et 30,26 % en moyenne). Ce manque est reporté sur les dupondii : 37,50 contre 14,24 %, 21,36 % et 18,42 % pour les trois règnes qui nous occupent. Nous avons récemment attiré l’attention sur une anomalie partiellement comparable à Ville-sur-Lumes, où le dupondius grimpe à plus de 40 % sous le règne de Marc-Aurèle (Doyen 2010, p. 134-235). On a dès lors l’impression que les dépôts en numéraire sont plus riches puisque le don « de base » vaut le double de celui observé au cours des quarante années précédentes (fig.59).D’autre part, l’absence quasi-totale du règne de Marc-Aurèle (161-180), attesté par un seul et unique bronze, est très curieuse et ne connaît aucun parallèle : on constate, aussi bien dans le « Nord civil » que dans le « Centre », un quasi équilibre entre le numéraire d’Antonin et celui de son successeur : respectivement 1311/1178, et 687/618 exemplaires répartis sur plusieurs dizaines de sites. En revanche, la représentation de Commode est anormalement élevée à Moyencourt ; il pourrait dans ce dernier cas, s’agir d’un indice chronologique, le numéraire de Commode ayant tendance à augmenter au cours du IIIe s., du fait du retrait progressif des sesterces antérieurs. Il est cependant clair qu’une rupture se marque dans les années 150, au niveau de l’usage de la monnaie : il est possible qu’aucune offrande monétaire n’ait été effectuée entre cette date et la fin du IIIe, voire le tout début du IVe s. Nous ne pouvons cependant exclure qu’une sélection drastique ait été effectuée à la fin du IIe et pendant l’essentiel du IIIe s., en choisissant comme offrande un numéraire très ancien. Toutefois, nous savons que la thésaurisation du bronze, au IIIe s., favorisait les monnaies les plus anciennes, plus lourdes et d’un aspect différent grâce à un taux de zinc plus important, au détriment du bronze sénatorial d’époque sévérienne. On s’attendrait donc à trouver plus de « mauvaise monnaie » dans les temples, comme c’est assez souvent le cas en milieu funéraire. C’est effectivement le cas à Moyencourt, comme nous le verrons plus loin, mais cet apport de numéraire frauduleux se concentre entre 80/90 et 150.

4.2.4. Les Antonins (138-192). La période 192-260

De 190/191 (n° 67) à 258/9 ap. J.-C. (n° 69), nous ne comptons qu’une seule monnaie (n° 68) dont la date de perte doit d’ailleurs être tempérée par l’état d’usure. Il s’agit d’un sesterce de Sévère Alexandre émis en 232, dont l’indice estimé à 6 reporte la perte au mieux dans les années 270. L’antoninien n° 69, à l’état neuf, peut avoir été abandonné peu après sa date de frappe, mais ce numéraire, immobilisé dans de multiples dépôt,

Fig.59 Répartition par dénominations des monnaies des Antonins (138-192). Ha = Halatte ; Eu = Eu « Bois l’Abbé » ; Be = Bennecourt ; Ge = Genainville

149II. Résultats

réapparaît parfois en excellent état dans des contextes tétrarchiques, par exemple à Vireux (Doyen & Lémant 1990, p. 29).

4.2.5. Les usures

La rupture chronologique mise en évidence ci-dessus se marque également dans la répartition des degrés d’usure14. Nous avons noté que sous les Flaviens, les usures s’étalaient de 6 à 10, avec une concentration entre 9 et 10.Sous Nerva et Trajan, nous relevons cinq pièces affichant les indices 2-3, 3-4, 4 et 5. Les trois dernières sont dans la catégorie 9-10.Sous Hadrien, deux pièces sont au niveau 0 et 3-4, une en 6-7 et pas moins de six en 9 et 10.Sous Antonin le Pieux, une seule monnaie est neuve (n° 54), et elle date de 145. Une pièce frappée en 140 est peu usée (n° 51 : indice 4). Le reste de son monnayage est très usé, comme la seule monnaie de Marc-Aurèle, et toutes celles de Commode. Au niveau des usures, nous pouvons mettre en évidence un arrivage continu de monnaies fraîches entre 98/99 et le milieu du siècle. La rupture se situe vers 145/150 : après cette date, nous ne recensons plus que des monnaies très usées, dont la période de circulation peut dépasser le siècle en ce qui concerne l’indice 9, et largement le dépasser dans le cas du 10.

4.2.6. Le choix des types

M.-L. Berdeaux-Le Brazidec et P. Durand ont mis en évidence, à propos des offrandes monétaires de Halatte, une surreprésentation du type Salus à l’époque antonine (4 asses et 1 dupondius), et les auteurs de souligner, à juste titre, « qu’une telle présence, due uniquement aux hasards de la circulation, avait peu de chance de se produire » (Collectif 2000, p. 259). Nous avons tenté une approche identique à partir du matériel de Moyencourt, mais les résultats sont décevants.Sous les Julio-claudiens, les types sont en nombre limité et les choix restreints. Nous constatons sous Néron l’utilisation de la Victoire à 7 occasions, mais comme il s’agit du type de loin le plus fréquent sur les asses de l’atelier de Lyon, il est difficile d’y voir un choix délibéré.Entre 68 et 260 de notre ère, trois types sont attestés par 3 exemplaires : Felicitas, Fortuna et Annona. Cérès et les instruments pontificaux interviennent à deux reprises. Tous les autres types sont attestés par une seule unité : Hercule/sanglier, scène de sacrifice, Pax, Rome, SC dans une couronne, Hilaritas, navire, Nilus, Hadrien et une Province (sacrifice ?), Providentia, Aeternitas, Pietas, Vénus, Jupiter, Minerve et Apollon. Salus est totalement absent, sauf sur quelques rares antoniniens tardifs où le type est banal.On peut dès lors estimer que si le choix de la dénomination est un acte délibéré, celui de l’image n’intervient pas au moment du dépôt.Après 260, les possibilités, d’abord multiples grâce aux antoniniens et imitations, se restreignent très rapidement. L’importance du type CONSECRATIO est plus un critère chronologique que le résultat d’une sélection. La prédominance de l’autel sur l’aigle (5/8) est une constante structurelle, due sans doute à la plus grande simplicité de la gravure. Un décompte portant sur plusieurs milliers d’exemplaires est éloquent (Doyen 2007, p. 293, tableau 155).

14. Cette problématique a été développée et argumentée dans Doyen 2010, p. 339.

4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)

150 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

4.2.7. Les falsae

Les falsae du Haut-Empire sont au nombre de 5.

N° Type Dénom. Techn. Pds Usure

21 Auguste divus sous Tibère As Frappé 5,38 6-7

31 Domitien As Frappé 7,77 7

50 Hadrien Dupondius Frappé 11,87 3-4

59 Antonin Dupondius Frappé 4,37 ?

60 Faustine II sous Antonin ( ?) As Coulé [2,44] 9

Le pseudo-as n° 21 a été examiné plus haut. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une monnaie frauduleuse, mais bien d’une émission de nécessité, tolérée voire organisée par des collectivités. Les quatre autres sont des faux purs et simples, destinés à tromper l’utilisateur et donc à enrichir le fabriquant.Hadrien nous apporte un faux dupondius de poids élevé (11,87 g), mais frappé dans du cuivre plutôt qu’en laiton (orichalque) comme c’est la règle pour cette dénomination. Le coin de revers de notre pièce, présentant une image particulière d’Aeternitas tenant les têtes de Sol et de Luna, est connu lié à un avers à titulature fantaisiste HADRIAN/O S AVGVSTO, sur une pièce appartenant au British Museum.Le règne d’Antonin le Pieux nous livre deux faux bronzes : le n° 59 est une copie frappée d’un dupondius réalisé en cuivre rouge, d’un poids très faible (4,37 g) valant à peine le tiers de la masse officielle. L’autre est un as coulé de Faustine II (n° 60), émis à la fin du règne, ou au début de celui de Marc-Aurèle. Cette pièce est légèrement ébréchée mais devait peser à l’origine environ 3 g, pour un poids théorique supérieur à 10 g.

Avec quatre faux notoires pour la période 68-192 ap. J.-C., Moyencourt atteint un taux de copies de 9,09 % (4/44). Cette valeur n’est pas réellement anormale. En Gaule intérieure, on relève par exemple 4,86 % de faux asses sous Antonin (16/329), et même 8,22 % (12/146) sous Marc-Aurèle (Doyen 2007, p. 182, tableau 79c). Notons seulement que les offrants ne cherchaient pas à se débarrasser systématiquement de leur numéraire problématique, mais qu’ils ne sélectionnaient pas non plus uniquement de la « bonne » monnaie (fig.60).

4.2.8. Les monnaies romaines : l’Antiquité tardive (260-402)

L’Antiquité tardive apporte à notre site un ensemble de 176 exemplaires identifiables. Les numismates qui traitent de cette longue période – que nous faisons artificiellement débuter en 260 pour des raisons essentiellement d’ordre statistique – ont depuis longtemps pris l’habitude de comparer les données à l’aide d’indices. Quelques éléments sont toutefois nécessaires pour comprendre la méthode d’approche. A côté des statistiques traditionnelles, nous faisons en effet systématiquement appel aux « indices de fréquence » (en réalité un « pourcentage pondéré »), une méthode classique mise au point par les Britanniques dès 1964 et essentiellement destinée à comparer le numéraire de manière synchronique dans une région donnée (Ravetz 1964)15. Les 142 années de production monétaire s’étalant de 260 (début du règne seul de Gallien, usurpation de Postume) à 402/403 (date d’émission des dernières monnaies de bronze parvenant en abondance en Gaule du Nord)

15. Les comparaisons diachroniques au sein d’un même site sont d’un usage plus délicat puisque généralement les monnaies des dix phases principales n’entretiennent entre-elles que des rapports métrologiques fort lointains.

Fig.60 Les imitations du Haut-Empire à Moyencourt.

151II. Résultats

ont été divisées en 10 périodes correspondant à autant de grandes phases d’émissions monétaires (Casey 1974 ; Reece 1979 ; Brulet 1990 ; Gricourt et alii, 2009)16 ; certaines sous-phases, notons-le, sont généralement regroupées. La numérotation, la longueur et le découpage chronologique actuellement utilisés sont repris dans les trois premières colonnes du tableau suivant (fig.61).L’indice de fréquence est obtenu à l’aide de la formule :(nombre de pièces par période x 1000) divisé par (nombre d’années de la période x nombre total de pièces du site).Nous avons décidé d’intégrer, dans le calcul des indices, les imitations correspondant à chaque phase chronologique, En effet, les travaux récents ont montré que, dans nos régions septentrionales du moins, les copies suivent de très près l’émission des espèces officielles dont elles s’inspirent, en respectant parfois même le ratio entre les différents types iconographiques légaux (Doyen 2010, p. 144).On trouvera, sous une forme synthétique, les données numériques propres à Moyencourt et aux deux sites de comparaison les plus proches, Cizancourt et Saint-Christ-Briost ; elles serviront de base statistique aux commentaires ultérieurs.

PÉRIODES DATES Nbre Années

MOY Ind. CIZ Ind SCB Ind.

I 260-275 15 15 5,68 2 2,42 6 3,81

II* 275-294 19 23 6,88 1 0,96 21 10,53

I + II 260-294 34 38 6,35 3 1,60 27 7,57

IIIa 294-307 13 2 0,87 1 1,40 2 1,47

IIIb 307-318 11 7 3,62 - - 2 1,73

IIIa+IIIb 294-318 24 9 2,13 1 0,76 4 1,59

IV 318-330 12 6 2,84 - - 6 4,76

Va off. 330-335 6 16 15,15 5 15,15 6 9,52

Vb off. 336-341 5 13 14,77 8 29,09 9 17,14

Va + Vb** 330-341 11 43 22,21 25 41,32 28 24,24

VI 341-348 7 13 10,55 3 7,79 5 6,80

VIIa 348-354 6 7 6,63 3 9,09 5 7,94

VIIb1 354-361 7 5 4,06 14 36,36 3 4,08

VIIb2 361-364 3 - - - - - -

VIIa + VIIb 348-364 16 12 9,74 17 19,32 8 4,76

VIII 364-378 14 47 19,07 4 5,19 16 10,88

IX 378-388 10 7 3,98 1 1,82 7 6,67

X 388-402 14 1 0,41 1 1,30 4 2,72

XI 402-435 33 - - - - - -

TOTAL - - 176 55 - 105*** -

4.2.8.1. Les périodes I-II (260-294)

Au cours de la période I (260-275), le site est alimenté, à parts égales, par l’Empire central et la dissidence gauloise (8/15). Nous avons reporté les imitations, italiennes et gauloises, dans la période II, même si quelques exemplaires peuvent avoir été émis avant 275.La date d’arrivée de ce numéraire officiel à la fin du siècle ne semble guère faire de doute : un seul antoninien de métal blanc, au nom de Postume, figure dans le lot. Il s’accompagne d’un antoninien émis en 258/9 à

16. Gricourt et alii, 2009, p. 537, précisent le découpage chronologique. Nous reprenons ici leurs subdivisions, mais en gardant la numérotation originale des périodes, afin de garder une certaine unité avec les études antérieures. Une XIe et dernière période, généralement mal attestée par le bronze, couvre les années 402-435.

Fig.61 Les indices de fréquence (période 260-402), à Moyencourt (MOY), Cizancourt (CIZ) et Saint-Christ-

Briost (SCB).

4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)

152 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

Cologne, au nom de Salonin césar (n° 69). De telles monnaies figurent, en même temps que des deniers, dans des contextes constantiniens s’étendant jusqu’en 330-340 (Gorecki 1975, n° 24). Le reste est constitué des espèces médiocres de l’Empire central (fin du règne de Gallien, Claude II), et de l’Empire gaulois (Tétricus I et II).La période II (275-294) nous apporte, comme seule espèce légale, un aurelianus lyonnais au nom de Maximien Hercule (n° 107). L’essentiel du numéraire est alors constitué d’imitations radiées, parmi lesquelles deux groupes doivent être distingués.

a. Les copies gauloisesLes copies d’origine gauloise sont au nombre de 14 (fig.63). Ces monnaies nous sont parvenues tardivement, fort probablement après 280/285, comme le montre la distribution par classe (Doyen 2007 : 283, tableau 147 et fig.62 ci-dessous), favorisant les troisième et quatrième, légères, au détriment de la première.

CLASSES TYPES DE FLANS DIAMÈTRES MASSE MOYENNE

0 très larges et épais 18 – 20 mm idem officielles

1 larges et épais 15 – 20 mm 1,2 – 2,8 g

2 larges et très minces 12 – 16 mm 0,6 – 0,8 g

3 étroits et relativement minces 10 – 12 mm 0,4 – 0,6 g

4 très étroits et très épais 7 – 9 mm 0,5 – 0,8 g

Pour mémoire, la répartition par classe est une simple typologie se fondant sur les caractères physiques des flans, mais nous savons depuis longtemps qu’une évolution chronologique est sensible entre la première et la quatrième classe. La faible représentation de la classe 4, caractérisée par de très petits flans épais, est peut-être un simple critère d’origine géographique. En revanche, la bonne représentation de la classe 1, si elle n’a pas été faussée au moment de la sélection des monnaies les plus lourdes lors des dépôts, semblerait indiquer une date légèrement plus haute que celle de Saint-Christ-Briost, que nous avons placée vers 290-300, grâce à la présence d’un certain nombre de monnaies de Carausius et d’Allectus.

Classes MOY % SCB %

1 6 42,86 4 23,53

2 - - 1 5,88

3 5 35,71 12 70,59

3/4 2 14,29 - -

4 1 7,14 - -

Total 14 100,00 17 100,00

b. Les imitations italiennes du divo ClaudioNous noterons, à Moyencourt, l’importance des imitations italiennes au nom du DIVO CLAVDIO, qui représentent à elles seules 30,43 % des espèces de la période II. Si l’on regroupe les deux phases I et II, le monnayage pour Claude II divinisé, officiel ou illégal, atteint la valeur importante de 23,68 % (fig.64).Les apparentes difficultés d’attribution des divo Claudio ont été résolues assez récemment grâce au travail novateur de S. Estiot à propos du trésor de Troussey (Meuse) (Estiot 1998). À l’occasion de la publication des monnaies de Reims, nous avons eu l’occasion de nous pencher en détail sur ce matériel en général fort abondant aussi bien dans les trésors que sur les sites (Doyen 2007, p. 292-95). Nous sommes revenus en 2009 sur

Fig.62 Définition des classes pondérales d’imitations radiées (d’après DOYEN, 1980, p.78).

Fig.63 Distribution des différentes classes d’imitations à Moyencourt et à Saint-Christ-Briost.

153II. Résultats

cette problématique, en traitant des origines du sanctuaire de Matagne-la-Grande, puis en 2010 lors de l’étude des monnaies de Ville-sur-Lumes (Doyen 2009b, p. 55-58 ; Doyen 2010, p. 155-158). Il n’est cependant pas inutile de reprendre ici l’argumentation, en y ajoutant des données nouvelles. Voyons d’abord comment se répartissent les imitations du divo Claudio à Moyencourt.

TYPES Nbres % VSL

Aigle 2 28,57 28,57

Autel 4 57,14 50,00

Hybrides 1 14,29 14,29

Indéterminé - - 7,14

Total 7 100,00 100,00

Ces monnaies, surtout celles de petit module, étaient autrefois attribuées aux ateliers imitatifs gaulois qui ont produit en masse des copies aux noms de Victorin, Tétricus I et II, et plus rarement de Gallien, Postume, Tacite, Probus, Carus et suivants, voire de types postérieurs à la réforme de 294. On sait désormais, grâce aux travaux de S. Estiot principalement, que ces antoniniani à la légende DIVO CLAVDIO ont été produits frauduleusement par les graveurs de l’atelier de Rome après sa fermeture à l’été 271 (Estiot 1998, p. 197). Les multiples malversations observées dans la production officielle entre 266 et 271, celles entre autres des antoniniens célébrant la divinisation de Claude II le Gothique (270 après J.-C.) ont poussé Aurélien à des mesures draconiennes jamais observées auparavant, puisque l’atelier principal de l’Empire fut fermé pendant plusieurs années. La bellum monetariorum qui s’ensuivit provoqua la dispersion, en Italie septentrionale, des graveurs de la capitale… qui poursuivirent à titre purement personnel la production monétaire. Il faut donc distinguer les fraudes sorties de l’atelier de Rome juste avant sa fermeture par Aurélien, des imitations italiennes postérieures, généralement plus épaisses mais plus petites que les précédentes. Les graveurs étant les mêmes, les critères de style sont ici inopérants.Le module de ces copies diminuera progressivement, alors que les caractéristiques stylistiques relevées par S. Estiot demeureront remarquablement stables pendant deux décennies au moins (271-285/290), même sur des minimissimi (module < 13 mm). L’existence d’hybrides liant un avers de style italien au nom de Claude II divus, à un revers émis par Carus ou Numérien en 283, prouve que la frappe se poursuivit pendant de nombreuses années. Dans les zones qui firent partie de l’« Empire gaulois », c’est seulement après le décri du monnayage des empereurs dissidents, vers 283, que se fait sentir le besoin de « petites coupures ». Ce vide sera comblé par les séries romaines tardives de Gallien, celles de Claude II, et par les antoniniani du divo Claudio17, exportés en masse par l’État vers les provinces occidentales (Gaule, Espagne, Afrique du Nord). Une origine extérieure à la Gaule est du reste clairement démontrée grâce à la documentation statistique réunie il y a quelques années par Padrino Fernandez (2005, p. 59-61). Lorsqu’on se réfère à la composition des trésors continentaux mis en terre dans le dernier tiers du IIIe siècle, on constate que la proportion de ces divo Claudio, qui stagnait à 1 ou 2 % des ensembles datables des années 272-280,

17. Si les frappes, officielles ou non, des empereurs illégitimes (non reconnus par le Sénat), ont été officiellement retirées de la circulation (du moins en théorie : disons qu’il est probable que ces espèces n’étaient plus acceptées par les agents du fisc), celles de Claude II divus, officielles ou non, n’étaient pas concernées par cette mesure. La prétendue filiation entre Constantin I et Claude II a du reste facilité le maintien en circulation de ces espèces. Constantin est d’ailleurs le seul à avoir procédé en 317/318 à la frappe de fractions de nummi célébrant le DIVO CLAVDIO OPTIMO IMP : RIC VII, p. 180 (Trèves), p. 252 (Arles), p. 310-312 (Rome), p. 429-430 (Siscia) et p. 502-503 (Thessalonique).

Fig.64 Répartition, par types de revers, des imitations italiennes du divo Claudio à Moyencourt, comparées à celles de Ville-sur-Lumes (d’après Doyen 2010, p. 156, tabl. 67)

4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)

154 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

s’élève rapidement dans les ensembles constitués à la fin du siècle, où ils occupent de 10 à 20 % du monnayage en circulation (Doyen 2010, p. 157, tableau 68). Il faut également noter qu’un certain nombre d’unités stratigraphiques homogènes ou de sites constantiniens confirment cette hypothèse de développement tardif. C’est le cas à Reims, dans un remblai de peu antérieur à 340 environ, dans certaines inhumations de la nécropole de la « Rue Perdue » à Tournai (Brulet & Coulon, 1997, t. 2, 4 et 47, cette dernière postérieure à 323/4). Le sanctuaire de Matagne-la-Grande, créé vers 320/325, avec un taux global de plus de 27 % (56/205), proche de celui de Moyencourt, se place à un niveau lui aussi fort élevé (Doyen 2009b, p. 55-58). Le numéraire issu des fossés du castellum de Liberchies-Brunehaut (Hainaut, B.), édifié après 332/333 (Brulet 1990, p. 136) affiche un taux record de 78,57 % de divo Claudio par rapport aux radiées « résiduelles », montrant l’importance toujours sensible de ce monnayage dans la circulation constantinienne tardive.

4.2.8.2. La période III (294-318)

Avec seulement 9 exemplaires, la période III s’étendant de la réforme de 294 à celle de 318, présente un indice global de 2,13. Au niveau régional pourtant, cette valeur se situe indubitablement dans la partie supérieure de la moyenne, si l’on se fonde sur les données de Cizancourt et Saint-Christ-Briost et d’autres sites de l’Artois méridional.

PÉRIODES- DATES NbreAnnées

A Ind B Ind C Ind D Ind E Ind

I 260-275 15 14 9,52 4 3,65 57 7,65 - - 36 14,12

II* 275-294 19 87 23,13 33 23,79 145 15,36 1 1,03 112 34,67

I + II 260-294 34 101 15,00 37 14,91 202 11,95 1 0,58 148 25,61

IIIa 294-307 13 1 0,39 - - - - - - - -

IIIb 307-318 11 - - - - 12 2,19 - - 4 2,14

IIIa+IIIb 294-318 24 1 0,21 - - 12 1,00 - - 4 0,98

IV 318-330 12 19 8,00 - - 14 2,35 2 3,27 3 1,47

Va off. 330-335 6 16 13,47 5 11,42 28 9 ,39 4 13,07 2 1,96

Vb off. 336-341 5 36 36,36 1 2,74 26 10,46 3 11,76 - -

Va + Vb** 330-341 11 83 38,11 16 19,93 116 21,22 16 28,52 7 3,74

VI 341-348 7 10 7,22 1 1,96 19 5,46 5 14,00 2 1,68

VIIa 348-354 6 12 10,10 2 4,57 15 5,03 4 13,07 2 1,96

VIIb1 354-361 7 3 2,16 - - 26 7,47 2 5,60 1 0,84

VIIb2 361-364 3 1 1,68 - - - - - - - -

VIIa + VIIb 348-364 16 16 5,05 2 1,71 43 5,41 6 7,35 3 1,10

VIII 364-378 14 6 2,16 1 0,98 63 9,05 10 14,00 1 0,42

IX 378-388 10 3 1,52 3 4,11 19 3,82 8 15,69 1 0,59

X 388-402 14 6 2,16 7 6,85 9 1,29 3 4,20 1 0,42

XI 402-435 33 - - - - - - - - - -

TOTAL - - 198 73 497 51 170

* + les imitations radiées ** + les imitations

On peut dès lors considérer que le sanctuaire est particulièrement actif au cours de cette période, même si la phase la plus ancienne (IIIa : 294-308) n’est attestée que par deux lourds nummi taillés au 1/32e de livre, procurant un indice très moyen de 0,87. Nous avons noté, à propos de Saint-Christ-Briost et Cizancourt, la rareté du monnayage relevant de la période IIIa dans la région, attestée seulement sur ces deux sites et à Vaulx-Vraucourt La Voie Jacqueline (Delmaire & Notte 1996) par des indices respectivement de 1,40, 1,47 et 0,39 (tableau 8). L’essentiel du numéraire se classe dès lors

Fig.65 Indices de fréquence des sites ruraux de l’Artois méridional. A = Vaulx-Vraucourt « La Voie Jacqueline » ; B = Vaulx-Vraucourt « Chemin de Morchies » ; C = Ecoust-Saint-Mein « Buisson-Saint-Mein » ; D = Ecoust-Saint-Mein « Les Epinettes » ; E = Beugnâtre « Route de Douai ».

155II. Résultats

dans la phase IIIb, postérieure à la 3e réduction pondérale, qui survient à la fin de l’année 309 ou vers le début de l’année suivante, mais la plupart de nos pièces relèvent en réalité de la 4e réduction qui intervient au printemps 313 (fig.66).

Empereur LON TR LY TOT

Constantin I 1 5 - 6

Licinius I - 1 - 1

TOTAL 1 6 - 7

Le numéraire « frais » est essentiellement originaire de Trèves, mais Londres intervient dans l’alimentation ; il s’agit d’une constante en Gaule septentrionale. Certains sites de Gaule intérieure, Reims par exemple, affichent à cette période un pourcentage considérable de monnaies originaire de Britannia (Doyen 2007, p. 304), concurrençant Lyon et même Trèves. N’oublions cependant pas que l’essentiel de la circulation est constituée d’espèces radiées.

4.2.8.3. La période IV (318-330)

Avec 6 exemplaires, la période IV (318-330) présente un indice de 2,84, valeur faible par rapport aux 4,76 points relevés à Saint-Christ-Briost (Cizancourt est inactif à ce moment). La totalité du numéraire récolté provient cette fois de Trèves. Nous avions observé, à Saint-Christ-Briost, une origine plus variée : Trèves, Lyon et Arles.

Empereurs TR

Constantin I 3

Crispus 1

Constantin II 1

Constance II 1

TOTAL 6

Chose étonnante, nous n’y relevons aucune imitation, alors que la diminution des quantités émises après la réforme de 318 provoque l’apparition d’assez nombreuses copies, coulées ou frappées. A Saint-Christ-Briost, deux des six exemplaires récoltés sont frauduleux ! Comme les imitations de la période suivante sont fort abondantes, il est difficile de mettre cette anomalie sur le compte d’une volonté délibérée ; la taille réduite de l’échantillon est sans doute responsable de cette distribution anormale qui trouve cependant un parallèle mieux documenté (19 ex.) à Vaulx-Vraucourt La Voie Jacqueline (fig.65).

4.2.8.4. La période V (330-341)

a. Les dénominations officiellesLes années 330-341 sont marquées par les réformes pondérales de 330 et 336, la dernière précédant de peu la mort de Constantin Ier, le 22 mai 337. Ceci permet de diviser métrologiquement la période en Va (330-335) et Vb (336-341).Après la dédicace officielle de Constantinople, le 11 mai 330, Constantin I change l’iconographie du nummus qui porte désormais la légende gloria exercitus accompagnée de l’image de deux étendards flanqués, de part et d’autre, d’un soldat en armes. Cette modification iconographique s’accompagne d’une réduction pondérale puisque le nouveau nummus est taillé au 1/132e de livre tandis que son titre ne dépasse plus 1 à 1,4 % d’argent, du moins dans les ateliers gaulois (Depeyrot 2001 : 87-88).

Fig.66 Répartition des monnaies de la période IIIb (307-318).

Fig.67 Répartition des monnaies de la période IV (318-330).

4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)

156 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

Simultanément, Constantin met en circulation des monnaies montrant à l’avers le buste des deux capitales de l’Empire, Constantinopolis et Vrbs Roma. Ces légendes sont associées à des revers explicites : la Victoire sur une proue de navire pour Constantinople, la louve allaitant les jumeaux Romulus et Rémus pour Rome. En 336, une nouvelle réforme porte le nummus au 1/192e ou au 204e de livre. La gloria exercitus perd un étendard, et les émissions urbaines diminuent d’intensité.A Moyencourt, l’activité des phases Va et Vb est identique en ce qui concerne les dénominations officielles, avec respectivement 15,15 et 14,77. Si l’on regroupe ces deux périodes, en y ajoutant les imitations contemporaines, l’indice s’élève à 22,21. Celui-ci est identique à celui de Saint-Christ-Briost (24,24), une valeur rigoureusement dans la norme des cinq sites régionaux de comparaison, tous actifs à l’époque concernée. Les indices, exception faite du site E, s’étalent de 20 à 41 points. Dès lors, le dynamisme observé à Moyencourt est le reflet fidèle de l’activité économique régionale, correspondant à une « renaissance constantinienne » qui se marque essentiellement au cours de la dernière décennie du règne.

Empereurs TR LY AR RM SIS IND TOT

Constantin I - 2 1 1 - - 4

Constantin II - 2 - - - - 2

Constance II - - 1 1 1 1 4

Urbs Roma - - 1 - - 1 2

Constantinopolis 2 - - - - 1 3

Indéterminé - - - - - 1 1

TOTAL 2 4 3 2 1 4 16

% (12 ex. ident.) 16,67 33,33 25,00 16,67 8,33

Empereurs TR LY AR RM IND TOT

Constantin I 1 - - - - 1

Constance II 2 1 1 - - 4

Constant I 2 - - - - 2

Helena 1 - - - - 1

Theodora - - - - 2 2

Indéterminé - - - - 2 2

TOTAL 6 1 2 1 3 13

% (sur 10 ex. ident.) 60,00 10,00 20,00 10,00 -

A Moyencourt, sur douze monnaies déterminables de la période Va, Lyon domine l’approvisionnement, devant Arles et Trèves (tableau 11). La phase Vb voit en revanche la prépondérance de l’atelier trévire sur les autres, avec 60 % (tableau 12). A Reims par exemple, la situation est assez différente, étant donné la plus grande proximité de l’atelier de Trèves, qui atteint 45,44 % en Va, mais seulement 33,33 % en Vb (Doyen 2007, p. 317, tableaux 169-170).

b. Les imitationsOn connaît depuis longtemps l’impact du numéraire d’imitation au cours de la décennie 330-340. Curieusement, cette vague de copies intervient à un moment où il ne semble pas y avoir de pénurie d’espèces officielles. C’est pourquoi certains numismates n’hésitent pas à en décaler la production d’une vingtaine d’années, pour la placer entre 353 et 364 (Gricourt et alii 2009, p. 680). La composition de certains trésors, et le taux d’hybridation interne entre les séries de 330-341, 341-348 et 348-364, rendent cette

Fig.68 Répartition des monnaies de la période Va (330-335).

Fig.69 Répartition des monnaies de la période Vb (335-341).

157II. Résultats

hypothèse impossible à soutenir (Doyen 2010, p. 165-167).A Moyencourt, le ratio entre les imitations (14 ex.) et les espèces officielles (29) s’établit à 1/3 – 2/3 (tableau 13). De ce fait, le sanctuaire domine la situation avec le plus fort taux d’espèces officielles. Seul le site E, mal documenté du reste, affiche un taux quelque peu anormalement faible. On peut donc supposer qu’une certaine sélection a présidé au choix des monnaies de la période 330-341, favorisant les espèces officielles au détriment des copies.Nous avons proposé naguère de lier la prédominance du type gloria exercitus (1) avec une suprématie de Constantinopolis (Doyen 2007, p. 322, tabl. 177 ; Doyen 2010, p. 167). A Moyencourt, tout comme à Saint-Christ-Briost, ce phénomène est contredit par les données quantitatives, puisque le fort taux de GE1 s’y oppose à un bon taux d’Vrbs Roma.

STATUT MOY SCB Ciz A B C D E

officielles 29 13 13 52 7 54 7 2

% 67,44 46,43 52,00 62,65 41,18 46 ,55 43,75 28,57

imitations 14 15 12 31 9 62 9 5

% 32,56 53,57 48,00 37,35 52,94 53,45 56,25 71,43

TOTAL 43 28 25 83 17 116 16 7

Types MOY % Ciz. % SCB % A % C %

Gloria exercitus 2 3 21,43 1 8,33 - - 3 9,68 5 8,06

Gloria exercitus 1 6 42,86 4 33,33 4 30,77 18 58,07 34 54,84

Constantinopolis 1 7,14 3 25,00 3 23,08 6 19,35 13 20,97

Vrbs Roma 3 21,43 2 16,67 3 23,08 2 6,45 10 16,13

Hybr. VR/Cp - - 1 8,33 - - 1 3,23 - -

Hybr. Cp/VR - - - - 1 7,69

Hybr. PR/PP - - 1 8,33 1 7,69 1 3,23 - -

Indéterminé 1 7,14 - - 1 7,69

TOTAL 14 12 13 31 62

Les données métrologiques de notre échantillon sont peu probantes, étant donné sa faiblesse numérique. On notera cependant que les masses les plus élevées se retrouvent chez GE (2) (1,00 ; 1,31 g) et Urbs Roma (1,40 ; 1,39 g), les autres exemplaires se trouvant largement au-dessous du gramme (fig.72).

Type Nbre Moyenne

Gloria exercitus (2) 3 0,96 g

Gloria exercitus (1) 4 0,805 g

Constantinopolis 1 0,47 g

Urbs Roma 3 1,12 g

4.2.8.5. La période VI (341-348)

De 341 à 348 (période VI), le petit nummus constitue la seule espèce de bronze argenté encore frappée. Sa masse ne semble guère avoir évolué depuis la réforme de 336, et son titre de fin se maintient vers 1 %.Les ateliers occidentaux, auxquels s’ajoutent Siscia et Thessalonique, émettent des monnaies aux deux Victoires se faisant face et à la légende Victoriae dd auggq nn. Les ateliers orientaux, mal représentés dans nos régions et absentes de notre série, contrairement à la période précédente, célèbrent les Vota XX de Constance II et, à Antioche seulement, les Vota XV de son frère Constant.

Fig.70 Période V (330-341) : ratio entre nummi officiels et leurs imitations à Moyencourt, Saint-Christ-Briost, Cizancourt, et les villae de l’Artois méridional.

Fig.71 Répartition des imitations de la période 330-341.

Fig.72 Métrologie des imitations constantiniennes (330-341) de Moyencourt.

4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)

158 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt

Les sites de Bretagne insulaire et de Gaule septentrionale révèlent systématiquement moins de monnaies officielles émises de 341 à 348 que de pièces frappées au cours de la décennie précédente (Lallemand 1989 : 53 et note 141 pour les pourcentages).Les nummi à la légende Victoriae dd auggq nn sont proportionnellement bien représentés à Moyencourt. Notre indice s’élève à 10,55 (tab 4), une valeur plutôt élevée par rapport aux sites régionaux. Du reste, seul le site D atteint 14 points.

Empereurs TR AR IND IMIT TOT

Constant I 3 1 2 1 7

Constance II - - 1 - 1

Indéterminé 2 - - 3 5

TOTAL 5 1 3 4 13

Trèves domine largement la production, comme c’est le cas partout ailleurs en Belgica I et II et en Germania II, où nous relevons de 57 à 81 % (Doyen 2007, p. 325, tableau 180).Les imitations sont abondantes à Moyencourt, avec 30,77 % (4/13). Les pourcentages relevés en Belgica II évolue de 0 à 50 %, avec une moyenne se situant entre 11 et 25 % (Doyen 2007, p. 326, tableau 182). Ces valeurs de copies, selon D. Wigg (1987, p. 114, fig. 2) augmentent au fur et à mesure que l’on se dirige vers l’ouest. Les données de notre sanctuaire confirment effectivement cette observation.

4.2.8.6. La période VII (348-364)

La période VII, prise globalement, apporte 12 monnaies à Moyencourt. Sur le plan métrologique, ces 16 années ont fait l’objet d’un découpage assez fin en phase VII a (348-354), VII b1 (354-361) et VII b² (361-364).

Dénominations Nbre

Maiorina légère (Aes 2) 2

Demi-maiorina (Aes 3) 1

Aes 3/4 1

Imit. maiorina légère 4

Imit. (minimissimus) 4

TOTAL 12

La première phase s’étend de la réforme d’avril 348 à la seconde moitié de 353 ou au début de l’année suivante. Cette époque voit le retour à un système monétaire comprenant plusieurs dénominations de bronze, en général argenté. En effet, après quarante années de frappe du nummus dont la masse et la couverture métallique n’ont fait que décroître, Constance II et son frère Constant réforment le monnayage d’aes « argenté » en 348, sans doute à l’occasion du 1100e anniversaire de Rome (Gricourt et alii 2009: 680).Les nouvelles pièces, nettement plus lourdes que les précédentes, se répartissent en trois dénominations différentes qui portent toutes au revers la légende Fel temp reparatio.La pièce du plus grand module, la maiorina des textes de l’époque et que l’on désigne parfois sous le terme d’aes 2 lourd, pèse en moyenne 5,26 g et est taillée au 1/60e de livre ; elle contient en moyenne de 2,50 à 3 % d’argent.La plus petite pièce est un aes 3 taillé au 1/120e de livre et pesant de ce fait 2,42 g. Elle présente seulement des traces d’argent, sans doute résiduel, de l’ordre de 0,20 à 0,40 %. Il s’agit selon toute vraisemblance d’une demi-maiorina. Elle est représentée sur notre site par le n° 179.Entre ces deux valeurs vient se placer un aes 2 léger, de 4,25 g en moyenne, contenant de 1,10 à 1,50 % d’argent. Il est taillé au 1/72ème de livre.

Fig.73 Répartition des monnaies de la période VI (341-348).

Fig.74 Répartition des monnaies de la période VI (341-348).

159II. Résultats

Afin de le distinguer aisément des deux autres monnaies, le buste impérial figurant à l’avers de cet aes 2 léger (maiorina légère) est systématiquement tourné à gauche.Les ateliers gaulois cessent l’émission de la maiorina légère et de la demi-maiorina vers la fin de l’année 349 pour se consacrer à la frappe de la dénomination la plus lourde (Depeyrot 2001, pp. 112-113).