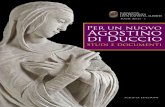

Enrico Agostino Griffini 1887-1952. Inventario analitico dell’archivio

Transcript of Enrico Agostino Griffini 1887-1952. Inventario analitico dell’archivio

11La cultura

dell’ingegnere,il saperedell’architetto:la “costruzionerazionale della casa”

Massimiliano Savorra

V Triennale: edificiodi elementi di case popolari /Servizio fotografico S.A. Crimella,[1933], fotografia: b/n;17,5 x 24 cm.

«Se questo mio modestissimo libro avrà contribuitoa diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla casamoderna, se avrà indirizzato allo studio e all’esperienzadei nuovi sistemi costruttivi e al perfezionamentodei procedimenti già noti tendenti a risolvere il problemacostruttivo, a parità di resistenza e stabilità, nel modopiù rapido ed economico, non avrò sprecato il mio tempoe la mia fatica ne ritrarrà il compenso più ambito»1.

Diversi furono i motivi che spinsero Enrico Agostino Griffinia mettere in ordine il vasto insieme di informazioni e datinormativi in un manuale: ma prima di tutto, egli indicavacome obiettivo principale il processo di trasmissionenella pratica professionale di quei sistemi adatti alla moderna“costruzione razionale della casa”. Riconosciutodalla storiografia come il primo manuale moderno italiano,il libro infatti è il risultato del processo di sistematizzazionee divulgazione del sapere necessario alla corretta realizzazionedi una casa moderna, definita da Griffini «l’edificiocaratteristico del nostro secolo [...] il cardine della progreditavita civile, l’elemento essenziale per l’elevazione spiritualee la salute morale del popolo e il maggior benesseredi ogni individuo»2.

1927-1931: la divulgazione della casa razionale

Fondamentale per diffusione avuta e influenza esercitata,il volume – finito di stampare per i tipi della Hoepliil 22 ottobre 19313 – compendia buona parte del pensierodi Griffini sul tema dell’abitazione4.L’avvio del processo di alfabetizzazione tecnica che culminanel 1931, va però fatto risalire al 1927, quando, di ritornoda un viaggio a Stoccarda per visitare l’insediamento modellodel Weissenhof, Griffini intraprende – attraverso articolie conferenze – una capillare e sistematica opera di diffusionedei principi alla base della moderna abitazione razionale5.Il testo dell’intervento sul Weissenhof tenuto, nel novembre 1927,all’Associazione tra i Cultori di Architettura di Milano,pubblicato nel luglio dell’anno seguente sulle paginedi «La Casa», costituisce il primo tassello di quest’operadi divulgazione che avrebbe raggiunto l’apice nel manuale6.Da questo momento, concetti quali “standardizzazionedegli elementi”, “alloggio minimo”, “normizzazione”,“razionalizzazione del montaggio” furono infatti sempre piùpresenti nei suoi scritti. Non a caso, del Weissenhof Griffini

12 – nella conferenza del novembre 1927 – mise in evidenza

la mostra dei materiali che esponeva i sistemi costruttivi adottatinella colonia, tecniche capaci di venire incontro alle rinnovateesigenze economiche.Lo scritto evidenziava l’attenzione posta alle peculiaritàdei metodi costruttivi e alle opportunità offerte da una coerentescelta dei materiali. Nel marzo del 1928, sulle paginedella neonata «Domus», Griffini constatava il fiorire degli studiattorno al problema della casa economica: ricerche che– affermava – avevano condotto a risultati notevoli specialmentein Germania e in Olanda. Ricordando l’Esposizione della Casaideale tenutasi a Londra nella primavera del 1924 per iniziativadel «Daily Mail», egli sottolineava l’importanza del Weissenhof«per il perfezionamento di uno tra i sommi beni dell’uomoed una delle sue maggiori aspirazioni: la casa comoda e bella»7.A suo vedere la colonia di Stoccarda risultava di estremointeresse, perché costituiva «un’affermazione stabilee duratura dei nuovi principii, un caposaldo importantenella storia dell’architettura moderna»8.Tre mesi dopo, sempre sulle pagine di «Domus»,Griffini ritornava sull’argomento in un articolo arricchitodalle immagini – che ritroveremo nel manuale – tratte da Bauund Wohnung, pubblicazione del Deutscher Werkbund9.A proposito della Siedlung di Stoccarda richiamava l’ideadella casa-macchina, dimostrando una completa adesioneal pensiero di Le Corbusier in Vers une architecture10.Nell’epoca «che ha creato il transatlantico e la ferrovia,l’aeroplano e il dirigibile», Griffini lamentava il “poco cammino”fatto dalla casa, trovatasi «costantemente intralciatadalle pastoie della tradizione». Con l’applicazionedegli stessi principi che regolavano la costruzionedi una macchina, si sarebbe potuto tranquillamente realizzarela «casa tipicamente moderna». Griffini continuava osservandoche la «meccanica da parte sua ha già battuto questa stradaper quanto riflette il completamento di talune sue prodigiosemanifestazioni», e sosteneva come le cabine dei piroscafi,le celle degli aeroplani o dei dirigibili, gli scompartidelle vetture Pullmann, altro non fossero che tangibili esempidi moderne abitazioni «ove tutti gli elementi della casa trovanolarghe applicazioni, e tutte le esigenze domestiche, anchele più raffinate, trovano i più completi soddisfacimenti»11.A tal proposito, è interessante notare come Griffini scegliessedi descrivere, sottolineandone gli aspetti tecnici e funzionali,le case di Richard Döcker, di Max Taut e di Hans Scharoun.Scelti perché rappresentavano le caratteristiche predominanti

13dell’intero complesso, e accomunati per la loro “coerenza”

costruttiva, gli edifici apparivano ai suoi occhi come perfettedimostrazioni di una modernità adatta alla ridefinizionedi nuovi valori oggettivi. Un rapporto con la modernità, assairicco di contrasti e sfaccettature, che si legava ad una visionedella tecnologia come soluzione per l’architettura: il modernosi esprimeva soltanto con nuove tecniche e materiali nuovi12.

La casa moderna e la casa-macchina

Con l’articolo del luglio 1928 su «La Casa», l’attenzionedi Griffini si soffermava, oltre che sugli aspetti pratici, ancorasull’idea di un’abitazione legata all’estetica della macchina.Quelle della Siedlung, come ribadirà nel manuale,gli ricordavano le «case meridionali ove le terrazze oppongonoalla fierezza dei raggi del sole le loro bianche coperture [...]Ogni elemento è soggetto a determinate esigenze e si manifestaquale è, per la funzione cui è destinato. È bandito quindiogni elemento inutile, e la norma è seguita, se non con rigore,con le più severe intenzioni [...] L’idea della casa-macchina,la casa cioè dove ogni particolare deve essere studiatocon razionalità rigorosa e deve in tutto soddisfare all’idealedel massimo rendimento col minimo sforzo, si concretae si fa strada»13.Al di là della lezione lecorbusiana, la casa-macchina fu assuntada Griffini, come del resto da buona parte dei giovaniappartenenti al Gruppo 7, come topos retorico che consentivadi poter verificare, una volta assimilati i meccanismi della casa“logica”, la sperimentazione di nuove realtà abitative.Nell’articolo citato Griffini, attento alle logiche distributivedegli alloggi e alla possibilità di realizzare dignitose caseeconomiche, si concentrava sull’edificio di Mies van der Rohe,da lui considerato «tra i più interessanti e meglio studiatidella colonia». Nello scritto, illustrato da disegni del Weissenhofeseguiti dallo stesso Griffini14, grande risalto era datoagli elementi tecnico-costruttivi dell’opera miesiana:dalla struttura al rivestimento, dagli accessori all’illuminazione,dai serramenti ai pavimenti. Per quanto riguarda gli aspettidistributivo-dimensionali, considerava ben studiatolo spazio delle cucine; inoltre, sottolineavacome la distribuzione dell’arredamento fosse stata pensata«coi principi teorici e coi criteri severi con cui si studierebbela disposizione del macchinario in uno stabilimento industriale»15.Appaiono assai singolari, vista la proclamata fedenella “macchina”, le sue preferenze: se da un lato lodava

14 l’opera di Mies16, dall’altro criticava aspramente

gli alloggi di Le Corbusier e Jeanneret per il loro «sfoggiodi soluzioni strane, appoggiato a teorie tanto ardite quantoparadossali [...] Nelle case in questione l’artificio emergedovunque: l’autore scrive che le case costano troppo,il denudamento delle facciate dalle inutili decorazioni,la soppressione degli ornamenti, il massimo studioper l’utilizzazione dello spazio al millimetro, per rendere la casa accessibile a tutte le borse anche più modeste– aspirazione evangelica – e poi, messo alla prova dei fatti,innalza due costruzioni che si distinguono da tutte le altredella colonia per l’assurdo che vi domina. Se al piano terrenogli viene bene una latrina e un’anticamera rotonda,se gli vengono bene dei tavolati ricurvi, se gli vengono benedelle soprastrutture inutili in cemento armato, vi dà esecuzionecon tutta disinvoltura senza preoccuparsi menomamentese questi elementi rispondano veramente al tema della casalogica ed economica». Griffini continua analizzandopuntigliosamente ogni elemento compositivo; infine scrive:«In queste costruzioni appare uno sforzo manifestoper fare del nuovo a tutti i costi e l’autore non s’avvedeche questa fatica si giucca di lui e lo conduce alquanto lungidalla via maestra del retto ragionare e dai postulati dell’esteticanuova che egli stesso, con tanto zelo, va propagando»17.

Dall’unità locale all’unità alloggio

Riaffermando dunque concetti già espressi mesi prima,ma stavolta proponendo un modello di riferimentoper l’abitazione popolare, Griffini – in una conferenza tenutaal Sindacato degli Ingegneri di Milano il 29 novembre 1928 –affermava che fino a quel momento il problema della casanon era esistito, giacché la «tradizione dominava in questocampo e soffocava il respiro ad ogni innovazione. Le casedi comune dimora erano ricalcate sulle orme dei vecchi palazzi,ma alla grandiosità di questi era contrapposta una grettezzaborghese, alla ricchezza il falso lusso, al materiale splendentee verace, l’imitazione sorda e degenere. [...] Allorché i moderniordinamenti sociali portarono alla costruzione dei primi gruppidi case operaie, queste derivarono la loro impronta non giàdalle case ora accennate, ma dalle vecchie case del contado.La costruzione di queste, con ballatoio di disimpegno,con grande locale d’ingresso, ad un tempo cucina e localedi soggiorno, si estese ai raggruppamenti di alloggi, e ne derivòun tipo che ebbe per molti anni larga applicazione».

15

Frontespizio del volumeE.A. Griffini, Costruzione razionaledella casa. I nuovi materiali.Orientamenti attualinella costruzione la distribuzionela organizzazione della casa,di 206 pp. in 4°,con 285 illustraz., finitodi stampare il 22.10.1931,Milano, sul frontespizio 1932(pref. 1931).

16

Fonti relative alle illustrazionidel capitolo secondo: fig. 84Lo stesso alloggio della figura 83completamente trasformatodall’Arch. Bruno Taut; dettagliodella cucina. Disegno originale,disegno presente in archivioe disegno pubblicato nel volume.L’immagine originale è trattada B. Taut, Die Neue Wohnung.Die Frau als Schöpferin,Leipzig 1924, ill. 50 e 51, p. 73.

17

Fonti relative alle illustrazionidel capitolo secondo: fig. 89Casa di campagna, Arch. BrunoTaut. Disegno originale, disegnopresente in archivio e disegnopubblicato nel volume.L’immagine originaledell’abitazione a Dahlewitz,nel circondario di Zossen(1926-1927) è tratta da B. Taut,Ein Wohnhaus, Stuttgart 1927,p. 22.

18 Griffini sosteneva che le tipologie della casa erano tutto

sommato due: «la casa così detta di civile abitazione derivantedal vecchio palazzo signorile e la casa operaia derivantedalle case del contado». Con il termine di “casa di civileabitazione”, egli intendeva «la casa comoda, praticaed economica», costituita non più da un gruppodi appartamenti ciascuno di un determinato numero di locali,ma da un insieme di unità alloggi. «All’unità locale – affermavaGriffini – si sostituisce l’unità più completa e razionale,alloggio, la quale presenta pochi vari tipi a seconda del numerodei locali. La casa, considerata come complesso di unità locali,permette solo la preventiva determinazione della cucina,dei gabinetti e dei locali da bagno, come è uso da noi. Gli altrilocali sono assegnati a destinazione vaga e mutevole. La casa,come complesso di unità alloggio, permette lo studioparticolareggiato e razionale dell’alloggio come unità armonicae definita, onde la possibilità di conseguire le massimecomodità col minore possibile impiego di spazio. Questi studisulla comodità della casa e sull’utilizzazione dello spaziohanno avuto finora da noi scarsa risonanza. All’estero invece,specialmente in Germania, si manifestano di vibrante attualitàe raccolgono il più vivo interessamento»18. La casa operaiadunque come diretta derivazione, non già della residenzaborghese, bensì di quella contadina: è un concetto questodi genesi tipologica – confermato in Costruzione razionaledella casa – che Griffini lega fortemente ai processi industriali,sia nell’organizzazione interna, sia nelle modalità costruttive.Applicando all’abitazione i concetti della modernaorganizzazione del lavoro in fabbrica, Griffini scriveva:«Anche qui difatti si svolge un lavoro complesso, multiformee spesso faticoso e se si pensa che tale lavoro richiamala prevalente attività della donna, e cioè circa la metà del genereumano, si vede quale enorme risparmio di energia e qualeenorme sollievo possa derivare dalle applicazioni di uno studiochiaro e moderno del problema della casa [...] Si diffondesempre più l’uso del locale di soggiorno (Wohnzimmerdei tedeschi, living o sitting room degli inglesi e americani),talora distinto dalla sala da pranzo ed eventualmente dallo studio,ma formante con questi locali un’unità vasta ed ariosa,divisibile spesso nei singoli elementi mediante pareti in legnoa sezioni scorrevoli o ampie vetrate [...] si tende ad evitareil più possibile il frazionamento dello spazio con pareti fisseche creano un vero incasellamento delle funzioni domestiche,le quali d’altronde possono pure in più libero spazioavvicendarsi in perfetta armonia. Essendo prestabilita

19la destinazione dei locali, è possibile attuare in costruzione

tutte quelle finiture, praticare tutte quelle ingegnoseapplicazioni, soddisfare tutte quelle esigenze che sono le piùattraenti risorse di una casa moderna. Si praticano quindiarmadi, dispense, ripostigli per gli usi più svariati in armoniaalle molteplici esigenze della casa, il tutto studiatocon la massima considerazione del complesso suo fabbisogno,e con moderna e severa razionalità»19.

Il manuale come veicolo di modernità

Il carattere divulgativo di Costruzione razionale della casa– cui si deve peraltro tanta fortuna editoriale – era evidentefin dalla prefazione nella quale Griffini scriveva: «La scienzadelle costruzioni offre all’edilizia nuovi arditi sistemi costruttiviche reclamano nuove forme di architettura; l’industria modernaelabora e largisce nuovi materiali che ai vantaggi del basso costouniscono notabili e particolari qualità; la revisione completadel problema dell’alloggio sulle basi delle rinnovate esigenzedella vita, profondamente mutano vecchie idee, sconvolgonoantichi pregiudizi, abbattono radicate consuetudini. Il problemadella casa si presenta oggi su basi nuove, chiare e moderne.In questo libro ho cercato di raccogliere ed illustrare quantoriflette il rinnovato problema. Potrà sembrare al benevoloLettore che alcuni dei sistemi costruttivi descritti, come alcunidei nuovi materiali presentino non sufficiente interessepel nostro paese. Ho voluto tuttavia farne cenno ritenendopossano contribuire ad allargare efficacemente la basedi indagine e di studio a coloro che vorranno approfondirel’importante argomento».Impostato su una griglia a quel tempo già collaudata dall’editore,il libro venne alla luce contemporaneamente a Gli Elementidell’architettura funzionale di Alberto Sartoris, sempredella Hoepli20, e al volume di Luigi Colombo Fillia, La NuovaArchitettura, edito dalla UTET21. Se il libro di Sartoris – come haacutamente sottolineato Giuliano Gresleri – avrebbe finitoper configurarsi come manifesto della modernità, il testodi Griffini, «tutto orientato alla divulgazione delle tecnichee dei modi costruttivi, veniva a dare a quella stessa modernitàstatuto di concretezza e inoppugnabile autorevolezza:dimostrava che quel moderno ancora osteggiato si “potevafare”, usando regole e materiali di cui tutto era noto»22.Con una citazione dannunziana23 e un incipit sulle abitazioninella notte dei tempi, il libro iniziava un percorso descrittivopartendo dal concetto di casa nella storia: le prime due parti

20 – delle cinque di cui è composto il volume – sono dedicate infatti

allo studio della trasformazione dell’abitazione nel tempo.In particolare, nello Sguardo retrospettivo sullo sviluppostorico-etnografico dell’abitazione Griffini analizza in quattrocapitoli come l’idea del ricovero e del rifugio si sia trasformatanell’espressione della dimora umana24.Di seguito, riannodando i fili delle sue ricerche dei primi anniVenti sulla casa “rustica”25, con le Caratteristiche fondamentalidella abitazione moderna26, Griffini ricordava i quattro principidi Ellen H. Richards, attivista militante del movimentoamericano per l’economia domestica: «1. La casa modernanon deve gravare la vita del peso di tradizioni secolari;2. La casa moderna deve elevare e migliorare la vita mercégli insegnamenti e il potere sovrano dell’arte; 3. La casamoderna deve emanciparsi dalla invasione e dalla tiranniadella materia, e deve mantenere questa nei limiti strettamentenecessari ai bisogni della vita; 4. Forme semplicinella costruzione e nell’arredamento sono necessarieper un salutare riposo dello spirito»27.Sostenendo ancora una volta una continuità tra case operaiee vecchie case del contado, Griffini confermava la separazionetra casa di civile abitazione e casa operaia. Che le due tipologieappartenessero entrambe all’idea di casa utilitaria venivachiarito successivamente, allorquando egli ne tentavala definizione. Con il termine “casa di civile abitazione”rafforzava quanto affermato nella conferenza del 1928:“una casa che fosse comoda, pratica ed economica”.Accostando la pianta di una casa romana di Pompei a quelladi un’abitazione di Schneck a Stoccarda, Griffini ne sottolineavale similitudini, soprattutto nella non-frantumazione dello spaziodi vita comune. “Operaia” risultava essere un aggettivo che,senza ulteriori delucidazioni, veniva utilizzato come sinonimodi “popolare”: difatti, i termini sarebbero stati utilizzatinelle sue trattazioni sempre indistintamente. Successivamente,quasi come corollario obbligato, Griffini affrontava il significatodi “casa minima”, illustrandolo con esempi ricavatidalla raccolta pubblicata a cura del II Congresso Internazionaledi Architettura Moderna di Francoforte28.Eterogenei per provenienza, ma al contempo uniformi per comesono stati “riprodotti”29, i materiali, presenti nel Fondo Griffiniutilizzati per comporre Costruzione razionale della casa(disegni a matita, a china, su carte e su lucidi, fotografie, copiecianografiche, stampe) registrano magistralmentel’accumulazione di conoscenze tanto sui nuovi metodie sui nuovi materiali costruttivi, quanto sui recenti prodotti

21del commercio e dell’industria edilizia. Mentre, per quanto

riguarda l’applicazione di un metodo, da Griffini considerato“scientifico”, alla determinazione di una corretta tipologia,bisogna aspettare la seconda edizione del volume dove sonoaffrontati in dettaglio gli studi di Alexander Klein.Difatti, nel volume riedito, la casa, da “minima” diviene“minimum”, e il capitolo L’arredamento della casaorganizzata viene sostituito con quello intitolato Influenzadella profondità dei corpi di fabbrica nello studio delle piantee Influenza del sistema di riscaldamento sul tracciatodi una pianta. Griffini decide inoltre di escludere, dal capitoloL’estetica delle nuove costruzioni, buona parte delle illustrazionipubblicate nella prima edizione, in quanto «l’idea razionalista,attraverso le note polemiche, ha raggiunto la sua primavera.Importanti pubblicazioni vennero alla luce, e tali da renderesuperflua la parte illustrativa suddetta»30. Così pure vienesoppressa l’appendice sui Nuovi materiali per l’Edilizia,in quanto è prevista la pubblicazione di un nuovo volumedal titolo Dizionario dei nuovi materiali per edilizia 31.

Griffini e il pensiero di Alexander Klein

Come è stato ribadito, il 1927 è una data cruciale perché,in seguito alla visita all’esposizione di Stoccarda, Griffiniinizia una capillare opera di diffusione delle idee concretizzatenegli edifici “manifesto”. Ma, è anche nell’incontro con le teoriedi Alexander Klein32 che è possibile ritrovare – in larga misura –le radici del rinnovato approccio teorico alla progettazioneespresso nel manuale33.In occasione della conferenza del novembre 192834, Griffiniespone per la prima volta i principi di Klein35. Conosciutial Congresso Internazionale dell’Abitazione e dei PianiRegolatori di Parigi dello stesso anno36, gli studi kleinianihanno una determinante influenza sull’attività di Griffinie sul ruolo divulgativo dei suoi scritti37; infatti, le ricerchesull’“elemento tipo” influenzeranno in maniera decisivale matrici concettuali griffiniane sulla razionalizzazionee sull’idea di casa minima38.Invece di procedere empiricamente al dimensionamentodei locali di abitazione, Klein ipotizzava di determinare,con efficace metodo scientifico, gli spazi destinati alle vereesigenze di una casa moderna. Ai tre atti principali del vivere,individuati nel cuocere-mangiare, abitare-riposarsi,dormire-lavarsi, corrispondevano linee di passaggioo traiettorie studiate affinché non si intrecciassero e creassero

22

Pagina 14 della prima edizionedel volume.Fig. 17 Pianta di casa romana;fig. 18 Pianta di casa greco-romana(casa dei capitelli figuratia Pompei).

24

Pagina 19 della prima edizionedel volume. Figg. 23-24Casoni presso Chiesanuovae presso Chirignago.

25

Pagina 27 della prima edizionedel volume. Figg. 29-30-31Case economiche individualidella Colonia Weissenhofpresso Stoccarda(H. Scharoun, M. Taut, R. Döcker).

26

Pagina 51 della secondaedizione del volume.Figg. 79-80 Letti ribaltabilidel quartiere Praunheimdi Francoforte s.M.

27

Pagina 185 della primaedizione del volume.Dal capitolo V L’esteticadelle nuove costruzioni.Figg. 261-262 Casa Elettricaalla IV Esposizione di Monza(Figini e Pollini con Frette e Libera).

28

Pagina 187 della primaedizione del volume.Dal capitolo V L’esteticadelle nuove costruzioni.Figg. 266-267 Case operaieal Bissoncello di Rozzano, Milano(Griffini e Manfredi).

29

Pagina 189 della primaedizione del volume.Dal capitolo V L’esteticadelle nuove costruzioni.Figg. 270-271 Novocomum -casa d’abitazione in Como(Terragni).

30

Pagina 73 della prima edizionedel volume. Fig. 113 Costruzioneeconomica con le pareti esternerivestite in Celotex.

31“punti di traffico”. Klein affrontava il problema della ricerca

di un valore numerico di qualità dei singoli tipi, definendo cosìi coefficienti caratteristici di abitabilità e di utilizzazione.In sostanza, tutti principi che governavano – secondo Griffini –la moderna organizzazione del lavoro: gli stessi principiche l’autore del manuale ribadì con un contributo – sul tema“L’organizzazione della casa”39 – alla conferenza tenutail 17 marzo 1931, in occasione dell’Esposizione sulloExistenz-Minimum e sull’Attività Edilizia di Francoforteorganizzata dal Sindacato Interprovinciale degli Architettidella Lombardia nella sala della Società per le Belle Artied Esposizione Permanente40.È ben noto come il paradigma taylorista – che in questi anniconobbe in Europa ampia diffusione – avesse generatouna rivoluzione organizzativa della fabbrica e fosse strettamenteconnesso alla mass production e ai principi dell’assembly linedi Henry Ford41, tuttavia Griffini dimostrò di esseretra i primi in Italia a cogliere il senso della “ottimizzazione”nella progettazione architettonica42. Ed è per questo che la suaadesione ai modelli di “casa razionale” si sostanziava in primoluogo in una razionalità di principi, prima che in una sceltadi linguaggio. Con il primo scritto dal titolo Teoriadella abitazione moderna, nel gennaio 1933 Griffini inauguròsu «Rassegna di architettura» una serie di cinque articoliche esponevano i principi di Klein e, nel contempo, anticipavanole integrazioni alla seconda edizione del suo manuale43.Principi che, è bene sottolinearlo, in parte riassunti e in partemodificati per le esigenze italiane, divennero per Griffiniuna base scientifica inoppugnabile a cui fare ricorsoin ogni occasione.Partendo dal presupposto che uno studio distributivo dovessesempre considerare la composizione della famiglia a cuil’alloggio era destinato, Griffini affermava così come il valoreutilitario di un alloggio non fosse assolutamente commisuratoalla superficie, bensì al numero dei letti. Egli notava inoltreche sebbene la “riduzione fino al minimo” fosse impostadalle condizioni economiche, le abitazioni di un solo localeper una famiglia dovevano ritenersi inadeguate allo sviluppodel “nostro grado civile”44. Del resto, a suo avviso,non risultavano per nulla vantaggiose le abitazioni definitein quegli anni correntemente come “variabili”, “trasformabili”,“componibili”45, in quanto potenzialmente da porsiin contrapposizione ai tre principi kleiniani definiti di matrice“psicologico-spirituale”: «La casa deve considerarsicome un organismo vitale in perfetta armonia alle condizioni

32

Pagina 78 della secondaedizione del volume. Abacodi Klein - Tav. VI Metododegli incrementi successivi.Riduzione di varie piantealla stessa base.

33

Pagina 112 della secondaedizione del volume. Abacodi Klein - Tav. XII Ricercadelle dimensioni più favorevoliper un determinato tipo di piantaTipo I - scala a est.

34 di vita [...] L’arte deve sempre collaborare alle soluzioni

dei problemi dell’abitazione [...] La casa di abitazionedeve essere riposante»46.Nel secondo articolo Griffini riportava il diagramma esplicativocon la successione degli studi necessari a determinare “tipirazionali di abitazione” rispondenti a determinate condizioni47.In pratica, a partire dalle domande generali fino alle costruzioniin serie, egli seguiva passo passo il procedimento analiticoche stava – a parer suo – alla base di una corretta impostazioneprogettuale. Ma, se nello studio preliminare era soltantoabbozzato il meccanismo di una scienza oggettiva, erasoprattutto nell’articolo successivo che veniva focalizzatoil metodo dei questionari (o dei punti), strumento alla basedi un efficace approccio scientifico48, fondato su formulariprestabiliti, dove la qualità abitativa era valutata con puntipositivi o negativi. La somma di questi punti avrebbedeterminato la qualità del tipo; sicché un progetto perfettoavrebbe dovuto ricevere cento punti su cento. Poichénon tutte le voci del questionario presentavano lo stessovalore, il procedimento prevedeva la moltiplicazioneper un coefficiente dato49.Nell’articolo di aprile Griffini offriva la dimostrazionedi un metodo che avrebbe permesso di analizzare e valutarequalsiasi tipo di pianta50. Pubblicando delle tavoleche semplificavano la comprensione del metodo,egli delineava una matrice – in seguito nota come abacodi Klein – in cui, sulla diagonale, risultavano le migliorisoluzioni abitative, anche dal punto di vista economico.Il metodo grafico venne presentato nel numero di maggiocome il solo metodo rigorosamente scientifico51. Fin qui,dunque, il giudizio sulle piante di abitazioni muovevada una serie di espressioni tecniche che volevano essereoggettive: chiarezza, economia, ordinamento dello spazio,comunicazione tra le parti, utilizzazione della superficie,impressioni generali. Tuttavia Griffini, con Klein, riconoscevache tali espressioni erano facilmente soggette a letturevariabili e lasciavano parecchi dubbi di interpretazione.Il metodo grafico, pur essendo per confronto, si differenziavadagli altri in quanto le caratteristiche di un’abitazionepotevano essere precisate in modo unico e obiettivo.Utilizzando le stesse piante considerate col sistema “ai punti”,Griffini mostrava l’applicazione del metodo graficocon i numerosi esempi pratici proposti da Klein.Nell’ultimo articolo – anche questo ampiamente ripresonelle edizioni successive del manuale – si sottolineava

35

Pagina 155 della secondaedizione del volume. Fig. 268Il padiglione “Esprit nouveau”in Solomit su scheletro in legno;fig. 269 Applicazione di Masoniteper controforme di solaiin cemento armato.

36 come, per lo studio degli elementi tipici di un quartiere

popolare fosse fissata a priori la superficie degli alloggi,la profondità del corpo di fabbrica, l’orientamento dei vani-scala.Restrizioni queste che, oltre a vincolare in maniera determinanteil progettista, non avrebbero condotto a risultatieconomicamente favorevoli. In proposito Griffini, stavoltatraducendo soltanto il pensiero kleiniano, portava ad esempioil concorso bandito dalla Reichsforschungsgesellschaftdi Berlino per la creazione di nuovi tipi di abitazioni, doveKlein, applicando il metodo grafico, dimostrava vantaggiosatale impostazione del problema.È interessante notare quanto i principi kleiniani di matricetaylorista applicati al problema della casa fossero messida Griffini in relazione ad altre tipologie edilizie. Nella relazionedal titolo Metodi di indagine per lo studio delle piante delle unitàospedaliere52, egli prendeva in esame funzioni di spazi, diagrammidi percorrenze, zone di passaggio obbligato, zone di ingombrodi mobili, distribuzioni di luci e di ombre sulle paretie sui pavimenti, lunghezze di visuali, rapporti e tonalitàdi colori53, con l’obiettivo di dimostrare come i nuoviorientamenti sulla distribuzione degli spazi, sull’organizzazionedei servizi e sui metodi di costruzione teorizzati nel manualetendessero a raggiungere, con la più elevata efficienza,la massima economia.

Il primo manuale moderno italiano

È evidente come nel volume di Griffini il modello del manualefosse predominante: certo per la vocazione della casa editrice,ma ancora di più per il carattere del lavoro, che registravae codificava con intenti divulgatori il sapere teorico-pratico54;così il libro assunse da subito un ruolo centrale nel dibattitoarchitettonico degli anni Trenta55, tanto per gli architetti,sempre più bisognosi di una legittimazione tecnico-scientifica,quanto per gli ingegneri edili, desiderosi di essere al passocon le mode formali.Va da sé, che Costruzione razionale della casa non nacquenello specifico come “manuale” e lo dimostrava anchel’abbandono del tono puramente descrittivo – tipico del filonemanualistico – per cui «tende a farsi anticipatorio rispettoai futuri destini dell’architettura moderna»56; è pur vero,tuttavia, che Griffini è sempre stato associato al suo “manuale”,tanto da far coincidere il suo nome con il libro57. Del resto,è stato riconosciuto come si fosse verificata «nel periodofra le due guerre una “rivoluzione epistemologica”

37del costruire»58. Difatti, con il manuale tradizionale

(l’ultimo in ordine di tempo apparso era quello di DanieleDonghi)59 si realizzava l’unione delle arti in una formulaenciclopedica «dove tutta la tecnica veniva umanisticamentefiltrata dall’esperienza del disegno»; con il testo di Griffini,invece, sapere e tecnica non necessitavano più dello strumentoconoscitivo grafico60.Costruzione razionale della casa sarebbe risultatoper la storiografia più attenta, anche, se non soprattutto,una contaminazione di un manuale con contributi da repertorio.È bene ricordare come l’industria edilizia lombarda fornissealla letteratura tecnica continue informazioni. Bisognaconstatare, d’altro canto, come l’uscita del volume andassea colmare un vuoto nella produzione editoriale italianasull’architettura moderna. Se infatti altri paesi, con in testala Germania, potevano vantare un vasto catalogo, l’Italianon offriva ancora neanche un repertorio di architetturee materiali costruttivi moderni. Pietro Maria Bardisull’«Ambrosiano», nella “busta da Roma” del 12 marzo 1932,pubblicò un articolo sui libri di Fillia61 e di Griffini definendoli«due volumi che contribuiscono egregiamente al risvegliotentato e perseguito dai giovani per instaurare una moralitàconfacente alle conquiste politiche dell’Italia, ed esprimersiinnanzi tutto in un’architettura non soltanto vivente, ma viva»62.Senza dubbio, per misurare a pieno le fortune di un testo,risulterebbe necessario, per quanto non facile, definire il gradodi utilizzo e di assimilazione da parte della cultura architettonicacoeva63. Tuttavia, una fonte significativa potrebbe essere fornitadalle recensioni, nel nostro caso innumerevoli, pubblicatein occasione della prima edizione. Presentazioni critiche,ad opera dei principali esponenti del dibattito di allora, in formadi articoli più o meno estesi, dove è possibile riconoscerela portata di novità che il libro di Griffini possedeva64.Nel segnalarlo su «Domus», Ponti scriveva: «è lusinghieroper noi italiani notare a proposito dell’opera di Griffini il fattoche esistono nella bibliografia mondiale trattazioni moltee separate sui vari argomenti che il volume comprende, questaè la prima opera che tratti in un coordinato assieme tutti questiargomenti»65; Pagano dal canto suo giudicava il libro di Griffinicome un’«opera che rispecchia in pieno il fondamento tecnicoindispensabile per possedere la sintassi e la grammaticadell’edilizia moderna»66. Levi Montalcini, a più riprese,ne indicò i pregi con accenti retorici67, Labò lodava la sua veragrande “utilità”68, Bardi sottolineava di Griffini la capacitàper un tecnico-artista di saper dimostrare «come i nuovi architetti

38 intendano la loro arte»69 e Rocco segnalava l’indispensabilità

di un tale repertorio per le nuove costruzioni70.Sicché, le vendite della prima edizione del libro superaronotutte le più rosee aspettative, e Griffini ne approntò subitouna seconda nel 1933. Cinque anni dopo, con alcune modifichenell’impostazione generale (anche se nella prefazioneGriffini avrebbe parlato di un rifacimento integrale),e con un corposo aggiornamento della partesui “Nuovi sistemi costruttivi” e “Le opere di finimento”,il libro si presentò arricchito in una terza versione: infatti,si affermava, «il problema della casa moderna, che nella primaedizione di quest’opera appariva con quella incertezzadi contorni che è di tutte le cose ancora sul nascere, si appalesaoggi chiaramente definito»71. E se accanto alle case minime,comparivano, come seguito obbligato, le case collettive,“L’organizzazione della casa” si specificava stavolta in paragrafidedicati alla cucina, alla sala da pranzo, al soggiorno, alla stanzada letto e al bagno. Mentre, a valle degli accesi dibattiti apparsinel clima culturale della fine degli anni Trenta, scomparvedel tutto il capitolo dedicato alla “Estetica delle nuovecostruzioni”, visto che una sua riproposizione adessonon avrebbe avuto più senso.

391 Dalla prefazione di E.A. Griffini,

Costruzione razionale della casa. I nuo-vi materiali. Orientamenti attuali nellacostruzione la distribuzione la orga-nizzazione della casa, di 206 pp. in 4°,con 285 illustraz., finito di stampareil 22.10.1931, Milano, sul frontespizio1932 (pref. 1931).2 E.A. Griffini, Nuovi orientamentinello studio planimentrico e nella co-struzione della casa. Conferenza del-l’Architetto E.A. Griffini alla Sede deiSindacati Fascisti Architetti ed Inge-gneri - Torino 22.1.32.X, «Atti del sin-dacato fascista degli ingegneri di To-rino e del sindacato regionale fascistadegli architetti del Piemonte», n. 1,gennaio 1932, p. 21.3 Si riportano le indicazioni biblio-grafiche precise delle successive edi-zioni del volume: II edizione rifatta:1933 Costruzione razionale della casa.La teoria dell’abitazione. Nuovi siste-mi costruttivi. Orientamenti attualinella costruzione, la distribuzione, laorganizzazione della casa, di 318 pp.con 534 illustraz., finito di stampareil 5.6.1933, Milano; III edizione rifatta:1939 (pref. 1938), Costruzione razio-nale della casa. La teoria dell’abita-zione. Nuovi sistemi costruttivi. Orien-tamenti attuali nella costruzione la di-stribuzione la organizzazione della ca-sa, di 311 pp. con 958 illustraz., s. ind.di fine stampa, Milano; IV edizione indue volumi: 1946, 1947 Costruzionerazionale della casa, Parte prima, Di-stribuzione. Organizzazione Unifica-zione della Casa Nuovi Orientamenti,di 295 pp., finito di stampare nel mar-zo 1946, Parte seconda, Nuovi sistemicostruttivi. Nuovi materiali. Opere difinitura, di 470 pp., finito di stamparenel marzo 1947. La prima ristampadella IV edizione è del febbraio 1948.4 Il presente saggio riprende – am-pliandola – una parte del mio EnricoAgostino Griffini. La casa, il monu-mento, la città, Napoli 2000, pp. 81-83.5 Un’analisi della cultura della casanei tardi anni Venti è in A. Avon, «Lacasa all’italiana»: moderno, ragione etradizione nell’organizzazione dellospazio domestico dal 1927 al 1930, inG. Ernesti (a cura di), La costruzione

dell’utopia. Architetti e urbanisti nel-l’Italia fascista, Roma 1988, pp. 47-66.Della stessa autrice si veda anche Lacasa all’italiana, in G. Ciucci, G. Mu-ratore (a cura di), Storia dell’archi-tettura italiana. Il primo Novecento,Milano 2004, pp. 162-179.6 «L’esposizione edilizia di Stoccardacostituisce ancora oggi il più grandeavvenimento del genere che si sia avu-to in questi ultimi tempi». E.A. Grif-fini, Le case economiche dell’esposizio-ne di Stoccarda, «La Casa», n. 7, luglio1928, p. 527. Si veda inoltre Id., Esempistranieri modernissimi di case econo-miche, «Domus», n. 3, marzo 1928, p. 12.Sulla colonia realizzata dal DeutscherWerkbund sul tema dell’abitare, ampiaè la bibliografia secondaria recente.Per una ricognizione cfr. K. Kirsch,Die Weissenhofsiedlung - Werkbund-Ausstellung “Die Wohnung”, Stuttgart1927, Stuttgart 1987; R. Pommer, C.F.Otto, Weissenhof 1927 and the ModernMovement in Architecture, Chicago-London 1991.7 Griffini, Esempi stranieri..., cit.,p. 13.8 L’articolo – illustrato con immaginitratte da Internationale Neue Baukunstdi Ludwig Hilberseimer – continuavacon la descrizione di alcuni esempi este-ri di case: «La casa che l’arch. Bourgeoisdi Parigi eresse sulla costa azzurra è unesempio di una limpidezza evidente[...] Lo sguardo si indugia sulle suecandide pareti, sulle distese delle suebianche terrazze, sulla sua chiara con-formazione che ricorda la bellezza cri-stallina delle case di Capri e di Amalfi,legate alla natura da un vincolo eternoche è il segreto della loro seduzione[...] La casa costruita a Boulogne s.M.dagli architetti Le Corbusier e PierreJeanneret di Parigi rivela chiaramenteuna analoga derivazione [...] Le risorsedel cemento armato vi sono impiegatee sfruttate largamente, come emergedai lunghi architravi delle finestre edegli sbalzi dei corpi di fabbrica [...]l’estetica è qui unicamente affidata al-lo sfoggio di questa potenza tutta mo-derna [...] La casa costruita dall’arch.Mies van der Rohe a Guben si presentainteramente in mattoni [...] tutt’assieme

40 l’opera manifesta disciplina di conce-

zione e rigore di metodo [...] La casaideata dall’arch. Rodolfo Preiswerk diBasilea [...] ha il pregio di una mag-giore semplicità e accusa un’evidentesincerità costruttiva». Cfr. Griffini, Esem-pi stranieri..., cit., pp. 14-15.9 Deutscher Werkbund, Bau und Woh-nung, Stuttgart 1927.10 Raccogliendo gli scritti di Le Cor-busier apparsi su «L’Esprit Nouveau»,nel 1923 viene pubblicato Vers une ar-chitecture. Non è stato possibile rintrac-ciare una copia del volume nella biblio-teca Griffini. Tuttavia, è possibile de-durre che Griffini, vista la palese in-fluenza nei suoi scritti, sicuramente co-nosceva i principi enunciati dal mae-stro francese. Per l’ediz. it. cfr. Le Cor-busier, Verso una architettura, a cura diP. Cerri e P. Nicolin, Milano 1973.11 E.A. Griffini, Le case del razionali-smo moderno alla mostra di Stoccarda,«Domus», n. 6, giugno 1928, pp. 17-19.12 Da questo momento Griffini diverràpaladino dei nuovi materiali: numerosepubblicazioni – prima del volume del1932 e delle sue ricerche successive –attesteranno questo ruolo di alfieredelle innovazioni tecniche. Cfr. E.A.Griffini, Il linoleum nell’industria deimobili, «Industria Mobiliera Italiana»,giugno 1928; Id., Nuove tendenze nellecostruzioni delle case popolari. Un re-cente concorso, «La Casa», n. 2, febbraio1929, pp. 99-109; Id., Una visita allaFiera di Lipsia, «La Casa», a. XI, n. 8,agosto 1929, pp. 637-653; Id., Costru-zioni a struttura di acciaio. A propositodel Concorso indetto dall’AssociazioneNazionale Fascista Industriali Metal-lurgici Italiani, «Rassegna di Archi-tettura», n. 5, maggio 1932, pp. 227-233.13 Griffini, Le case economiche..., cit.,pp. 529-530.14 I disegni risultano essere delle evi-denti trasposizioni su carta di fotografiedel Weissenhof. La presenza nella bi-blioteca Griffini di un esemplare del vo-lume Bau und Wohnung (con sottoli-neature a matita) fa peraltro suppor-re quale sia stata la fonte delle imma-gini. Solo la prospettiva d’insieme, in-dicante i toni di colore dei diversi edi-

fici, è presentata sulle pagine della ri-vista come “schizzo dal vero” con data(errata, stando a credere al suo taccui-no di viaggio) 4 settembre 1927. Nel Fon-do Griffini sono conservate in un al-bum delle riproduzioni tipografichedei disegni.15 «Anche qui si tien conto del dia-gramma del lavoro della massaia per-ché, nel disbrigo di tutti i servizi do-mestici, la somma dei movimenti ne-cessari si riduca al minimo, ciò che sitraduce in un risparmio di tempo e difatica». Griffini, Le case economiche...,cit., p. 535.16 «La casa descritta presenta le mi-gliori soluzioni, e rivela veramente nelsuo autore, l’arch. Mies van der Rohedi Berlino, matura preparazione e se-rietà d’intenti. Essa mostra chiara-mente il complesso delle risorse acqui-state al problema della casa moderna ei nuovi tentativi, se pur talora discu-tibili, si presentano sostanziati da diret-tive pratiche e ponderate». Ivi, p. 537.17 Ivi, pp. 537-541.18 E.A. Griffini, L’architettura moder-na, la casa economica, la casa popo-lare, «Atti del sindacato provinciale fa-scista ingegneri di Milano», n. 1, gen-naio 1929, p. 4. Testo della conferenzatenuta al Sindacato degli Ingegneri diMilano il 29 novembre 1928. Griffinia fine testo acclude riferimenti biblio-grafici che, per l’importanza e per ilparticolare interesse che hanno, si ri-portano fedelmente qui di seguito:L. Hilberseimer, Internationale NeueBaukunst, Stuttgart 1928; A. Klein,Wohnen und Wohnungs-bau, Berlins.d.; Id., Großstadtarchitektur, Stutt-gart 1927; H. u. B. Rasch, Wie Bauen?,Stuttgart 1928; Id., Bau und Woh-nung, Stuttgart 1927; Istituto per leCase Popolari ed Economiche di Mi-lano, La casa popolare nei grandi cen-tri urbani, Milano s.d.; B. Taut, EinWohnhaus, Stuttgart 1927; Id., Bauen.Der neue Wohnbau, Leipzig u. Berlin1927; Le Corbusier, Vers une architec-ture, Paris 1923; W.C. Behrendt, DerSieg des neuen Baustils, Stuttgart 1927;B. Taut, Die Neue Wohnung, Leipzig1928; e articoli tratti da «ModerneBauformen» e «Das Neue Frankfurt».

4119 Griffini, L’architettura moderna...,

cit., p. 5.20 A. Sartoris, Gli elementi dell’archi-tettura funzionale. Sintesi panoramicadell’architettura moderna, Milano 1932.21 L.C. Fillia, La nuova architettura,Torino 1932.22 G. Gresleri, La costruzione degli“Elementi dell’architettura funzio-nale” e l’italianità della modernità, inA. Abriani, J. Gubler (a cura di), Al-berto Sartoris. Novanta gioielli, Mila-no 1992, p. 75.23 In una delle prime pagine si ripor-tano dalla Carta del Carnaro di D’An-nunzio queste parole: «...incitare e...avviare imprenditori e costruttori acomprendere come le nuove materie– il ferro, il vetro, il cemento – non do-mandino se non di essere innalzatealla vita armoniosa, nelle invenzionidella nuova architettura». Griffini, Co-struzione..., cit., s. n. di p.24 Principali fonti del capitolo 1. Leabitazioni preistoriche sono: P. Wolf,Wohnung und Siedlung, Berlin s.d.;C. Garnier, A. Amman, L’abitazioneumana, s.l. s.d.; del capitolo 2. Leabitazioni dei popoli primitivi viventisono le riviste: «The National Geogra-phic Magazine», e «Le vie d’Italia delTCI»; del capitolo 3. Le abitazioni delperiodo storico non sono indicate fon-ti; del capitolo 4. Le case rustiche sonoindicate: A. Baragiola, La casa ville-reccia delle colonie Tedesche VenetoTridentine, Bergamo 1908; P. Mezza-notte, Case e chiese nelle regioni deva-state dalla guerra, «Giornale dell’As-sociazione Nazionale degli IngegneriItaliani», a. I, n. 1-2, 1920; E.A. Grif-fini, Case rustiche veneziane. I casoni,«Ingegneria», a. I, n. 1, luglio 1922; Id.La Casa rustica delle Alpi Italiane,«Ingegneria», n. 3, marzo 1923; Id.,La casa rustica della Valle Gardena,«Architettura e Arti Decorative», fasc.VII, 1924-1925, pp. 291-298; Id., Al-cuni aspetti dell’architettura Rusticadella Riviera Ligure, «Le Vie d’Italia»,n. 10, novembre 1927.25 Illustra la sezione con suoi disegnirealizzati anni prima sugli aspetti del-l’architettura rustica.

26 La seconda parte Le caratteristichefondamentali dell’abitazione moder-na è suddivisa in tre capitoli. Per il ca-pitolo 1. Generalità le fonti indica-te sono: Taut, Die Neue Wohnung...,cit.; Id., Ein Wohnhaus..., cit.; Id.,Bauen. Der Neue Wohnbau, Leipzig u.Berlin 1927; F. Block, Probleme desBauens, Postdam 1928; Griffini, Lecase economiche..., cit., pp. 527-547; Id.L’architettura moderna..., cit.; Id.Nuove tendenze..., cit., pp. 99-109; Id.L’organizzazione della casa, testo del-la relazione presentata a L’Esposizio-ne della casa “minimum” e dell’atti-vità edilizia di Francoforte sul Meno,pubblicato in Notizie sindacali, «Ras-segna di architettura», n. 4, aprile 1931,p. 159. Per il secondo capitolo cita A. Mo-rancé, L’Architecture Russe en U.R.S.S.,«L’Architecture Vivante», Paris 1931.Nel terzo capitolo Lo studio raziona-le dell’alloggio i riferimenti vannoagli studi di Klein e ai volumi di Taut,nonché ad articoli apparsi su «HouseBeautiful», n. 8, 1929; «La ConstructionModerne», n. 6, 1929; «Das Neue Frank-furt», n. 4/5, 1930. La terza e la quartaparte del libro sono specificatamentededicate ai nuovi sistemi costruttivi e al-le opere di finimento, pertanto i riferi-menti vanno a riviste come «L’Ingegne-re», «L’Architecture d’Aujourd’hui»,«Das Neue Frankfurt», «Architekturund Bautechnik», «L’Art Vivant», «LaConstruction Moderne». Fanno ec-cezione le citazioni a p. 82 tratte daG. Minnucci, L’architettura modernapopolare nella architettura contem-poranea olandese, Roma 1926; e ap. 131 tratte da K. Werner Schulze, Glasin der Architekturder Gegenwart -Wissenschaftlicher, Stuttgart 1929.Per la quinta parte L’estetica dellenuove costruzioni Griffini indica: LeCorbusier, Verse une architecture...,cit.; Deutschen Werkbund, Bau undWohnung, cit.; Behrendt, Der Sieg desneuen Baustils, cit.; A. Lurçat, Archi-tecture. Au Sans Pareil, Paris s.d.;H. u. B. Rasch, Wie Bauen?, cit.; Taut,Bauen..., cit.27 Griffini, Costruzione razionale...,cit., 1932, p. 23.28 Cfr. Die Wohnung für das Existenz-minimum, Frankfurt a.M. 1930.

42 29 Nella tradizione dei manuali (si ve-

da il caso di Donghi), i disegni pub-blicati nel volume sono stati ottenutirilucidando le immagini originali alloscopo di conferire uniformità graficaalle illustrazioni da pubblicare.30 Dalla pref. di Griffini, Costruzionerazionale..., cit., 1933, p. IX.31 Cfr. E.A. Griffini, Dizionario dei nuo-vi materiali per edilizia. Elencazionedescrittiva per categorie di oltre 1000nuovi materiali per edilizia, Milano 1934.32 Sulla interessante figura di Alexan-der Klein (1879-1961), si veda M. BaffaRivolta, A. Rossari (a cura di), Alexan-der Klein. Lo studio delle piante e laprogettazione degli spazi negli al-loggi minimi. Scritti e progetti dal1906 al 1957, Milano 1975. Cfr. inol-tre M. Warhaftig, Alexander KleinZum 110. Gebertstag, «Bauwelt», n. 23,9 giugno 1989, p. 1042; T. Birne, Ar-chitektur des 20. Jahrhunderts. EinSiedlung von Alexander Klein in BadDurrenberg, «Architekt», n. 11, no-vembre 1996, p. 676.33 Dalla corrispondenza custodita nelFondo Griffini risulta evidente il rap-porto di stima che unì i due architetti.I due si trovarono a interloquire a di-stanza, attraverso lo scambio di pub-blicazioni, articoli, saggi, sulle lororispettive attività professionali.34 Griffini, L’architettura moderna...,cit., pp. 5-8.35 Nell’ambito delle ricerche per una“scienza dell’abitazione”, obiettivocardine per la Reichsforschungsgesell-schaft für Wirtschaftlichkeit im Bau-und Wohnungswesen, Klein elabora epubblica, su numerose riviste, un me-todo di progettazione razionale deglialloggi.36 Notizie sulla operosità scientifica esulla carriera didattica dell’architettoE.A. Griffini, Milano 1936, p. 15.37 Oltre alle varie edizioni del suo ma–nuale, cfr. E.A. Griffini, Come si di-spongono gli ambienti in una casa mo-derna, «Sapere», n. 4, aprile 1935, pp.317-318; Id., L’abitazione moderna.Casa migliore, spesa minore, «Sape-re», n. 71 speciale di natale, dicembre1937, pp. 391-395.

38 Griffini definirà: «La casa minima– come – un complesso organico di lo-cali costituenti un’abitazione così stu-diata da potere raccogliere nel mini-mo spazio, e quindi colla minima spe-sa possibile, quelle comodità ritenuteoggi indispensabili alla vita civile».Griffini, Nuovi orientamenti..., cit.,p. 23. Cfr. inoltre R. Lori Cazzoli, L. Pa-squali, S. Adelindi, Studio razionaledell’abitazione moderna, Torino 1938,p. 40.39 Cfr. E.A. Griffini, L’organizzazionedella casa, testo della relazione presen-tata a L’Esposizione della casa “mi-nimum” e dell’attività edilizia di Fran-coforte sul Meno, pubblicato in Notiziesindacali, «Rassegna di architettura»,n. 4, aprile 1931, p. 159, e apparso an-che nel «Bollettino del Sindacato Regio-nale Fascista Architetti di Milano», n. 2.40 La mostra che si inaugurò il 12 mar-zo 1931 comprendeva tre esposizionidistinte. La prima mostrava l’operadell’Istituto Case Popolari di Milanoe della Società Edificatrice Case Ope-rai, Bagni e Lavatoi Pubblici. La se-conda proponeva un centinaio di ta-vole riguardanti le abitazioni “mini-mum” (case operaie e piccolo borghe-si) raccolte in vari paesi in occasionedel Congresso internazionale di Ar-chitettura tenutosi a Francoforte. Laterza parte della mostra era dedicataall’attività edilizia di Francoforte ecomprendeva numerose fotografie diquartieri popolari e piccolo borghesi.41 Su questi argomenti cfr. G. Berta,Capitale umano, lavoro e organizza-zione di fabbrica, in P.A. Toninelli(a cura di), Lo sviluppo economico mo-derno dalla rivoluzione industrialealla crisi energetica (1750-1973), Vene-zia 1997, pp. 492-499. Cfr. anche F.W.Taylor, L’organizzazione scientificadel lavoro, Milano 1954; R. Gabetti,Fordismo e territorio in Italia duranteil Fascismo, «Storia Urbana», n. 8, 1979;G. Guarniero, A. Ciribini, Taylorismoe costruzione. Discordanze fra proces-si industriali e arte del costruire, inM. Casciato, S. Mornati, C.P. Scavizzi(a cura di), Il modo di costruire, Attidel I Seminario internazionale, Roma1990, pp. 311-317.

4342 Nel taccuino contrassegnato dalla so-

vrascritta Ventimiglia, Clusone, Stoc-carda settembre 1927, Henry Ford,Varie, conservato nel Fondo Griffiniè tradotto il saggio di Ford L’oggi e ildomani.43 Gli studi di Klein che vennero pub-blicati, come riporta Griffini, dalla«Reichsforschungsgesellschaft fürWirtschaftlichkeit in Bauund Wohnun-gwesen» (n. 8, aprile, 1929) appariran-no nella seconda edizione del volumeCostruzione Razionale della Casa, Mi-lano 1933. Mentre il volume di Klein,Das Einfamilienhaus. Sütyp, Stuttgart1934, viene inviato a Griffini nel 1936.44 Cfr. E.A. Griffini, La teoria della abi-tazione moderna, «Rassegna di archi-tettura», n. 1, gennaio 1933, pp. 36-37.45 Si intendevano, infatti, per “va-riabili” gli alloggi formati da locali aduso multiplo, per “trasformabili” leabitazioni soggette a cambiamenti inrelazione alle mutevoli condizioni fa-miliari, per “componibili” le case for-mate dall’aggregazione di due o piùabitazioni minori.46 Cfr. Griffini, La teoria della abita-zione moderna, cit., p. 37.47 Cfr. E.A. Griffini, La teoria del-l’abitazione moderna. Studio prelimi-nare dell’alloggio secondo la teoria diAlessandro Klein, «Rassegna di archit-ettura», n. 2, febbraio 1933, pp. 85-87.48 Cfr. E.A. Griffini, La teoria dell’abi-tazione moderna. Raffronto fra i diver-si tipi di alloggio, «Rassegna di archi-tettura», n. 3, marzo 1933, pp. 140-143.49 Griffini riportava, come un esem-pio dell’applicazione del metodo, lericerche su tipi di piante eseguite aBerlino per iniziativa della Reichsfor-schungsgesellschaft. Cfr. ibid.50 Cfr. E.A. Griffini, La teoria dell’abi-tazione moderna. Metodo degli incre-menti successivi. Riduzione dei progettial corrispondente minimo di abita-zione. Scelta dei progetti, «Rassegnadi architettura», n. 4, aprile 1933, pp.190-192.51 Cfr. E.A. Griffini, La teoria dell’abi-tazione moderna. Metodo grafico, «Ras-segna di architettura», n. 5, maggio1933, pp. 235-238.

52 La relazione fu pubblicata in E.A.Griffini, Metodi di indagine per lo stu-dio delle piante delle unità ospitaliere,«L’Ospedale Maggiore», maggio 1935,pp. 294-296.53 Griffini, Metodi di indagine..., cit.,p. 295. Cfr. anche Id., Metodi di inda-gine per lo studio delle piante delle uni-tà ospedaliere, «Rassegna di archi-tettura», luglio-agosto 1935; Über dieBewertung von Bauprojekten, «Noso-komeion», n. 3-4 (4-5), 1935.54 Cfr. C. Guenzi, La manualistica ita-liana, in Riviste, manuali di architet-tura, strumenti del sapere tecnico inEuropa, 1910-1930, «Rassegna», n. 5,gennaio 1981, p. 73; F. Barrera et al.,L’arte di edificare. Manuali in Italia1750-1950, a cura di C. Guenzi, Milano1981, 19932, p. 180.55 Cfr. M. Cennamo, Autarchia e tec-nologia nell’architettura razionale,Napoli 1988, pp. 119-127.56 Guenzi, La manualistica..., cit.,p. 73.57 «Il Griffini costituisce col suo testouno strumento di lavoro essenzialeper tutti gli architetti della sua genera-zione». C. De Seta, Il destino dell’archi-tettura. Persico Giolli Pagano, Roma-Bari, p. 241.58 M. De Giorgi, R. Poletti, Industria-lizzazione edilizia fra le due guerre e nelperiodo della ricostruzione, in A. Ca-stellano, O. Selvafolta (a cura di), Co-struire in Lombardia. Aspetti e pro-blemi di storia edilizia, Milano 1983,p. 266.59 Cfr. M. Savorra, La genesi del Ma-nuale dell’architetto, in G. Mazzi,G. Zucconi (a cura di), Daniele Don-ghi. Ingegnere polivalente e architettodel “manuale”, atti del convegno, Ve-nezia i.c.s.60 «In altri termini, il disegno non èpiù in grado di ricondurre alla ragioneuna serie di innovazioni che si suc-cedono nel campo edilizio, né d’altraparte al manuale si richiede più di es-sere uno strumento di sintesi. Scom-pare completamente, per esempio,una intera parte del manuale tradi-zionale: quel settore di composizionearchitettonica che prendeva in esame

44 tutto il panorama delle tipologie pub-

bliche (dalla biblioteca al circo, dalmercato del bestiame al cinemato-grafo) per andare ad interessarsi orala tema della casa. E qui il manua-le restringe a una metodologia logicadella distribuzione (è il caso della dif-fusione che opera Griffini delle teoriekleiniane) i suoi contenuti compo-sitivi, e amplia invece enormementeil settore degli “apparati” (materiali,elementi costruttivi, finimenti ester-ni). Ed è proprio l’ampliamento pro-gressivo di questa parte a decretarel’agonia e la inattualità del manualetradizionale; perché la nascita di nuo-vi materiali e il proliferare anche sel-vaggio dei nuovi elementi di tampona-mento con l’affermarsi dei sistemi ascheletro ridurranno via via il ma-nuale a essere uno strumento peren-nemente in ritardo sull’attualità del-l’industria edilizia». De Giorgi, Po-letti, Industrializzazione edilizia fra ledue guerre, cit., p. 266.61 Del volume di Fillia, Bardi scrive:«Le illustrazioni che sono nitidissimeche sono oltre trecento definisconoche il razionalismo ha ormai raggiun-ta una sua espressione d’arte spazialeche può definirsi lo stile corrispon-dente alla nostra epoca e alla nostrasensibilità». Cfr. p.m.b. [Pietro MariaBardi], Libri d’architettura, «L’Ambro-siano», 12 marzo 1932; cit. anche in Lanuova architettura, «La Città Nuova»,15 marzo 1932.62 Ibid.63 Patetta sosterrà che il libro è «il te-sto più utilizzato dai progettisti ita-liani, e in particolare da quelli impe-gnati nella progettazione dei quartieridi edilizia popolare, almeno fino allapubblicazione del famoso manuale delNeufert, uscito in Germania nel 1936,ma diffuso in Italia con un certo ritar-do» (L. Patetta, Libri e riviste d’archi-tettura in Italia tra le due guerre, inS. Danesi, L, Patetta (a cura di), Il ra-zionalismo e l’architettura in Italia du-rante il fascismo, Milano 1976, p. 43); eSchiaffonati scriverà, a proposito deltesto di Griffini, che «diverse genera-zioni di architetti e ingegneri si sonoformate su di esso» (F. Schiaffonati,

Cultura e insegnamento della tecno-logia edilizia, in E. Decleva (intr. di),Il politecnico di Milano nella storiaitaliana (1914-1963), II vol., Bari 1988,p. 655). È bene ricordare che i delegatiitaliani del Ciam, Pollini e Bottoni, diritorno da Bruxelles nel 1930, insiemecon Luigi Vietti, invitano i membri delMiar a «collaborare a quest’opera in-viando foto di loro costruzioni, dise-gni particolari, loro soluzioni di mo-bili e arredamenti speciali che faccia-no intimamente parte della casa mo-derna». La notizia è riportata in M. Cen-namo (a cura di), Materiali per l’ana-lisi dell’architettura moderna. Il MIAR,Napoli 1976, p. 78.64 Cfr. Vetrina del libraio. Costruzionerazionale della casa, «Il Lavoro Fa-scista», 22 novembre 1931; Metron,La casa razionale, «Corriere della Se-ra», 29 novembre 1931; G. Ponti, Unapubblicazione italiana sulla costru-zione razionale della casa, «Domus»,novembre, 1931, p. 25; G. PaganoPogatschnig, Introduzione all’amoredel marmo, «L’Ambrosiano», 2 dicem-bre 1931 (articolo apparso anche conil titolo Orientamenti artistici. Il va-lore del marmo, «Il Popolo Apuano»,24 dicembre 1931); Costruzione razio-nale della casa, «Corriere dei Costrut-tori», 6 dicembre 1931; Livelli, «L’Am-brosiano», 14 dicembre 1931; A. Nep-pi, Case contemporanee, «Il LavoroFascista», 16 dicembre 1931; Costru-zione razionale della casa, «Giornaledella Libreria», 19 dicembre 1931; Co-struzione razionale della casa, «Cor-riere Adriatico», 20 dicembre 1931;Costruzione razionale della casa, «LaTribuna», 24 dicembre 1931; Costru-zione razionale della casa, «Il LittorioDalmatico», 26 dicembre 1931; G. Roc-co, Costruzione razionale della casa,«Rassegna di architettura», dicembre1931; f.m., Costruzione razionale dellacasa, «Atti del Sindacato ProvincialeFascista Ingegneri di Milano», dicem-bre 1931; La costruzione razionaledella casa, «La Casa», dicembre 1931;Costruzione razionale della casa, «In-dustria», dicembre 1931; Costruzionerazionale della casa, «Genie Civil»,5 dicembre 1931; G. Verga, Costru-zione razionale della casa, «Regime

45Fascista», 6 gennaio 1932; A. Cerami,

Attualità scientifiche, «Ora», 4 gen-naio 1932 (articolo apparso anche in«Messaggero di Rodi», 27 gennaio1932 e come Varietà scientifiche, «IlPopolo del Friuli», 14 gennaio 1932);Tra libri e riviste. Costruzione razio-nale della casa, «La Voce del Tren-tino», 7 gennaio 1932; La casa d’oggi,«Il Popolo d’Italia», 8 gennaio 1932;Costruzione razionale della casa, «Gar-fagnana», 14 gennaio 1932; Costru-zione razionale della casa, «L’IdeaSociale», 15 gennaio 1932; Costru-zione razionale della casa, «Cerbot-tana», 15 gennaio 1932; In libreria unnuovissimo volume, «Il Popolo diMonza», 16 gennaio 1932; Costruzionerazionale della casa, «Il Popolo delFriuli», 26 gennaio 1932; Costruzionerazionale della casa, «Roma Fasci-sta», 31 gennaio 1932; A. Neppi, Co-struzione razionale della casa, «Italiache scrive», gennaio 1932; Costru-zione razionale della casa, «Organiz-zazione Scientifica del Lavoro», gen-naio 1932; P. Marconi, Costruzione ra-zionale della casa, «Architettura», gen-naio 1932; a.r., Costruzione razionaledella casa, «Rivista di artiglieria e ge-nio», gennaio 1932; G. Pagano Pogat-schnig, La costruzione razionale, «LaCasa Bella», gennaio 1932; P. Masera,La costruzione razionale della casa,«Edilizia Moderna», gennaio 1932,pp. 41-43; G. Levi Montalcini, Bel-lezza e architettura nuova, «La CittàNuova», 6 febbraio 1932; Architetturanuova, «Cronache Latine», 6 febbraio1932; Costruzione razionale della ca-sa, «L’Arena», 11 febbraio 1932; E. Gio-vannetti, Castellania, «Il Giornale d’Ita-lia», 14 febbraio 1932; Costruzione ra-zionale della casa, «Rivista di Lettu-ra», 15 febbraio 1932; Costruzione ra-zionale della casa, «Corriere di Ales-sandria», 18 febbraio 1932; Un tenta-tivo librario, «Cronache Latine», 18 feb-braio 1932; Mary, Donna e Casa. Co-struzione razionale della casa, «L’Am-brosiano», 19 febbraio 1932; Costru-zione razionale della casa, «Inge-gneria moderna», febbraio 1932; Co-struzione razionale della casa, «Tuttoper Tutti», febbraio 1932; Varietà. Lacasa del domani, «Rivista delle Coo-

perative Operaie», febbraio 1932; Co-struzione razionale della casa, «Geo-metra Italiano», febbraio, 1932; Co-struzione razionale della casa, «LaProprietà Edilizia Italiana», febbraio,1932; M. Labò, Architettura attuale.La costruzione razionale della casa,«Il Lavoro», 3 marzo 1932; p.m.b. [Piet-ro Maria Bardi], Libri di architettura,«L’Ambrosiano», 12 marzo 1932; Co-struzione razionale della casa, «LaCittà Nuova», 15 marzo 1932; Co-struzione razionale della casa, «Fia-mma Italica», marzo, 1932; Costru-zione razionale della casa, «Il Seco-lo XIX», 20 novembre 1932; R. Papini,Ai confini tra arte e scienza. Repertoriodegli edili, «Corriere della Sera», 22 di-cembre 1932; E. Giannetti, Gli svilup-pi dell’urbanistica, «Il Nuovo Citta-dino», 28 gennaio 1933; Costruzionerazionale della casa, «BibliografiaFascista», febbraio 1933; H. i S. Syrku-sowie, Costruzione razionale della ca-sa, «Dom Osiedle Mieszkanie», rok V,marzec-kwiecien, 1933, p. 29; La ra-zionale disposizione degli impiantinelle cucine moderne, «Il Lavoro Fa-scista», 9 marzo 1933; Vetrina. Costru-zione razionale della casa, «L’Impero»,25 aprile 1933; H.H., Costruzione ra-zionale della casa, «Moderne Bau-formen», n. 32, agosto, 1933; Stampatecnica, «Lunario delle Muse», 1933,p. 247.65 G. Ponti, Una pubblicazione italia-na sulla costruzione razionale dellacasa, cit., p. 25.66 G. Pagano Pogatschnig, Introdu-zione all’amore del marmo, cit.; arti-colo apparso anche con il titolo Orien-tamenti artistici. Il valore del marmo,«Il Popolo Apuano», 24 dicembre 1931.Pagano recensirà il volume anche inLa costruzione razionale, «La Casa Bel-la», gennaio, 1932.67 Levi Montalcini, Bellezza e archi-tettura nuova, cit.; Id., Il dinamismolirico della nuova architettura, «Futu-rismo», 23 luglio 1933.68 «una volta libri di questo genere sifacevano per dare molti esempi dacopiare; questo invece pone dei pro-blemi più che non pretenda insegnaresoluzioni; non rifugge dai casi ecce-

46 zionali, anzi addirittura eccessivi, che

immediatamente, e in senso volgare,non possono servire a nessuno. Dun-que, è fatto per dar da pensare, più cheper evitare ad altri la fatica di pensare;ed in ciò può consistere la sua più gran-de utilità». M. Labò, Architettura at-tuale. La costruzione razionale dellacasa, «Il Lavoro», 3 marzo 1932.69 p.m.b. [Pietro Maria Bardi], Libridi architettura, «L’Ambrosiano», 12 mar-zo 1932.70 G. Rocco, Costruzione razionale del-la casa, «Rassegna di architettura»,dicembre, 1931.71 Dalla pref. alla III edizione di Grif-fini, Costruzione razionale..., cit., p. IX.

49

Nota biografica

Massimiliano Savorra

Quartiere popolarealla Fontana /Paoletti, Milano, [1927],fotografia: b/n;28,5 x 23 cm.

I primi passi: dall’ingegneria all’architettura

Nato a Venezia, il 19 agosto 1887, da Angelo e Maria Pozzati,Agostino Carlo Griffini, chiamato sempre Enrico, trascorrela giovinezza a Sfax, in Tunisia. Nel 1900 si trasferiscecon il fratello Alberto a Milano per frequentare il collegioCalchi Taeggi. Dopo aver frequentato l’Istituto tecnico “CarloCattaneo”, si iscrive alla Scuola allievi ingegneridel Regio istituto tecnico superiore di Milano, laureandosinel 1910 in Ingegneria industriale - sezione Elettrio-tecnica.Con Giovanni Manfredi, suo compagno di studi, iniziauna fruttuosa collaborazione che si protrarrà fino agli anni Trenta.Nei primi anni gli incarichi di lavoro riguardano soprattuttola costruzione di scuole ed edifici industriali, ma, fin da subito,all’attività professionale di ingegnere Griffini affianca quelladidattica, collaborando alla cattedra di Costruzionidi macchine di Federigo Giordano. Tuttavia, tornatodalla guerra, rinuncia a tutti gli incarichi di caratteretecnico per dedicarsi esclusivamente all’architettura– dal 1916 era anche assistente straordinario alle cattedredi Disegno d’ornato e di Architettura elementare.Nel 1920 guadagna una considerevole notorietà graziealle vittorie ottenute in alcuni importanti concorsi nazionali:per il monumento al fante sul San Michele al Carso, per progettidi case coloniche, per la ricostruzione di chiese distruttedurante la guerra. Nello stesso anno, con le tavole presentateal concorso bandito dall’Opera di Soccorso, viene invitatoa partecipare alla mostra che si tiene a Roma al Palazzodell’Esposizione, in occasione del cinquantenario di Porta Pia(20 settembre 1870). L’anno seguente è nominato Socioonorario dell’Accademia di Brera. In questo periodo partecipaa numerose altre esposizioni: I Biennale Romana, Sezionedi architettura; I Mostra di architettura presso la FamigliaArtistica; Esposizione d’arte sacra di Venezia; Esposizioneedilizia di Torino; I Esposizione nazionale d’arte sacra tenutanel chiostro di Santa Maria delle Grazie di Milano;Esposizione di architettura ed edilizia di Bruxelles.Con un linguaggio ispirato allo stile fiorito lombardo di fineSettecento, Griffini realizza la palazzina Maltecca, premiatadal comune di Milano al concorso per le migliori costruzioniedilizie negli anni 1925-1926. Il 1° gennaio 1927 ottienela libera docenza in Architettura generale presso le universitàe gli istituti superiori. Nell’estate dello stesso anno visitale città di Basilea, Karlsruhe, Monaco e Stoccarda. Al ritornotiene, all’Associazione tra i cultori di architettura di Milano,

50 una conferenza sul tema Le case economiche alla Esposizione

di Stoccarda. Da questo momento i suoi interessi approdanoall’architettura razionalista.

Verso l’architettura razionale

La grande occasione di applicare compiutamente i principidi un nuovo modo di abitare viene offerta a Griffini dalla Societàedificatrice di case per operai, bagni, lavatoi1. Griffinie Manfredi – coadiuvati dai tecnici del consiglio della Società,Ambrogio Annoni e Agostino Perego – realizzano a Milano,su un terreno di proprietà dell’Ospedale maggiore2, il quartierepopolare “alla Fontana”, composto da tre fabbricati isolatia quattro piani, con 522 vani suddivisi in appartamenti di uno,due e tre locali3. Sulle pagine di «La Casa Bella», a propositodel quartiere “alla Fontana” si parla di una «larga e pacatavisione architettonica, pronta – ormai – a comporre – in nuoviaccordi – le grandi masse costruttive, a regolare il giocodelle lisce pareti, a dare norma agli alterni effetti degli intonacivasti e delle pietre, a disporre – con sobrietà – le rare,elettissime sagome, a considerare alla fine il prisma murariod’un edificio come un tutto unico che ha da avere una solaanima e che, dalla sua stessa natura, dalla sua stessa armoniaformale, ha da ricevere dignità»4.Nel 1928 Griffini partecipa al Congresso internazionaledell’abitazione e dei piani regolatori di Parigi, dove ha mododi conoscere gli studi di Alexander Klein. Di lì a poco,influenzato dal pensiero kleiniano, ha occasione di metterea frutto le sue ricerche sul tema della casa e dell’alloggio minimo:coniugando dettami di stile e ragioni di modernità, Griffinirealizza il quartiere per operai “al Bissoncello” di Rozzano.Commissionato nell’estate 1929 dalla S.A. Filatures de Schappes,il quartiere amplia un complesso già esistentein prossimità dello stabilimento, realizzato anni primadallo stesso Griffini. Formato da un corpo di fabbrica dispostosu un’area di circa 9.000 mq e da zone sistemate a cortilicon lavatoi e orti per le famiglie operaie, il quartiere è costituitodall’accostamento di sei elementi-tipo ripetuti in manieracostante. Come significativo exemplum di “alloggio minimo”,che rinnova la tipologia della casa popolare e mette in praticai principi kleiniani, il complesso verrà presentato, oltreche all’Esposizione internazionale di architettura di Budapestdel 1930, anche alla II mostra di architettura razionale del 1931,alla V Triennale del 1933 e alla mostra della casa popolaredi Milano del 1936. Dopo le polemiche sorte in seguito

52 al concorso dell’ICP per il quartiere in viale Argonne, Griffini

dimostra di saper concretizzare un’idea di razionalismo intesaquale «applicazione rigorosa dei principi che governanol’industria, e cioè organizzazione, rapidità, economia,standardizzazione, lavoro in serie»5.All’Esposizione di architettura a Budapest gli viene conferitala menzione d’onore. Nella capitale magiara partecipa ancheal Congresso internazionale di architettura moderna. Semprenel 1930 è presente alla IV Esposizione internazionale di artidecorative e industriali moderne di Monza, dove è incaricato,insieme a Luigi Maria Caneva, dell’ordinamento della salaper l’esposizione dei progetti prescelti al concorsodella Villa Moderna. L’interesse verso i temi dell’abitazione,legati alle possibilità espressive dell’architettura razionale,si evidenzia nel 1931 tanto all’Esposizione della casaminimum e dell’attività edilizia di Francoforte – organizzatadal Sindacato interprovinciale degli architetti della Lombardianella sala della Società per le Belle Arti ed esposizionepermanente – quanto alla II Esposizione di architetturarazionale a Roma.Per i tipi della Hoepli, Griffini pubblica nell’autunno del 1931(il frontespizio è datato 1932) il fortunato manualeCostruzione razionale della casa, edizione che sarà esauritain pochi mesi e alla quale seguiranno ben tre ristampe.Fondamentale per comprendere tecniche e modi di costruiredell’architettura moderna, il volume compendia buona partedel pensiero di Griffini sulle dinamiche e sugli sviluppidella questione abitativa.Il costante impegno di Griffini sui temi ospedalieri si concretizzadi lì a poco in un’opera che contribuisce ad ampliare la suanotorietà: il padiglione Granelli per l’Istituto di Patologiamedica dell’Università di Milano6. Finanziato da Ezio Granelliin memoria del figlio Bruno, l’edificio era stato commissionatoprima ad Ambrogio Gadola e poi a Virgilio Riva; tuttavia,i loro progetti non avevano ottenuto le dovute autorizzazioni.Griffini viene interpellato per definire un progetto alternativo,sull’idea di massima dell’ingegner Dorici, allora vice-podestà,e sullo schema già proposto da Gadola. Una volta elaboratonelle linee generali, il progetto viene approvatoil 3 agosto 19327. Previsto sull’area dei padiglioni di via Sforza,l’Istituto, diretto dal professor Domenico Cesa Bianchi8,dipende per la parte clinica dall’Ospedale maggiore di Milanoe per la parte didattica dall’Università. Ciò suggerisce in sededi progetto una chiara separazione delle due funzioni,pertinenti ad amministrazioni diverse. A forma di T,

53il padiglione è suddiviso in un’ala orizzontale

che comprende la sezione degenza e in una verticale utilizzataper i laboratori scientifici, riunite tra loro grazie a un corpocentrale di collegamento9.L’uso sapiente di materiali tradizionali – come il marmo Rependel Carso per le scale, intervallato con fasce nere di Occhialinonei pavimenti, nonché il marmo Cipollino per i rivestimenti –accostati ad altri più innovativi – quali l’Anticorodal a grossielementi traforati per i parapetti o il linoleum Marbled10 –contribuisce alla fortuna della realizzazione, evidenziandoneil carattere di “sana” modernità. Il padiglione Granellirisponde in pieno alle esigenze di una nuova immagineper le costruzioni ospedaliere, motivate anche da necessitàtecnico-sanitarie ed economiche.L’11 luglio 1932 viene confermata a Griffini l’abilitazionealla libera docenza in Architettura generale presso le universitàe gli istituti superiori.

Paladino della modernità

«Lo stile, la sintesi cioè del pensiero e del costume di un’epoca,ha un corso ascensionale dalle arti minori verso l’architettura[...] L’architettura razionale tende alla realizzazione di formein armonia allo stile moderno, tende a suscitare il movimentoascensionale dello stile moderno verso l’architettura giacché,secondo gli stessi razionalisti, lo stile moderno non è oggiuna vana frase, ma esiste ed è chiaramente fissatoe determinato»11. La ricerca, da parte di Griffini, di una razionalità– sia costruttiva che distributiva – messa a disposizionedel “popolo” conduce a un ripensamento del modo di concepirel’alloggio popolare. Alla Triennale di Milano del 193312 realizzacon Piero Bottoni il “Gruppo di elementi di case popolari”13,organismo che giunge – a detta degli autori – a una perfezionedi dettaglio tale «da non prevedere la sostituzione dei concettiapplicati con altri originali». Bisogna notare che in questo casovengono anche impiegati mobili di serie, unificati nelle lineecostruttive secondo le dimensioni dei legnami14.Già in occasione del concorso bandito nel marzo 1932 dall’ICPdi Milano tra i professionisti lombardi, per un quartiere in zonaSan Siro15, Griffini si era misurato con la volontà di creareun tipo di casa popolare studiato per le condizioni italiane:una casa che fosse intermedia fra il modello della casa ingleseda garden city e quello delle “case comuni” di matricesovietica. Buona parte della cultura architettonica, infatti,era ben consapevole che il problema delle case popolari,

54 da questione prevalentemente economica, sarebbe diventato

problema prevalentemente sociale16. Sul presuppostodi una fondamentale standardizzazione degli elementie del minimo costo di realizzazione, il concorso richiedevaai progettisti di ideare le piante per gli alloggi-tipo da 25, 33,40 e 50 mq, nonché di studiare la disposizione generaledel quartiere, definendo i servizi di assistenza alla maternitàe all’infanzia. Elaborato con Piero Bottoni, Giovanni Manfredied Eugenio Faludi17, il progetto rifletteva le ricerchepiù avanzate del gruppo e si basava saldamente sul principiodi standard: dagli elementi costruttivi minori (porte, finestre)al dimensionamento dei locali, dall’alloggio al fabbricato18.Oltre agli “Elementi di case popolari”, edificio sostanzialmentedimostrativo al di là di ogni riferimento ideologico19,alla Triennale del 1933 Griffini realizza con il medesimo teamdi collaboratori quattro case per vacanza, sorta di manifestodella prefabbricazione e della tipizzazione costruttiva.Dal direttorio della Triennale è inoltre incaricato,in collaborazione con Luigi Maria Caneva, dell’ordinamentodella Mostra dei grandi maestri dell’architettura moderna.Nello stesso anno sottoscrive, insieme a Bottoni, Cereghini,Figini, Frette, Lingeri, Pollini, Banfi, Belgiojoso, Peressuti,Rogers, il Programma di architettura apparso sul primonumero della rivista «Quadrante».Dal 1° novembre 1933 Griffini è professore incaricatodella cattedra di Disegno architettonico e di Disegno d’ornatoe Architettura alla facoltà di ingegneria e, fino al 31 ottobre1937, di quella di Architettura pratica II (Case popolari)presso la facoltà di architettura di Milano. Fa inoltre partedella commissione intersindacale istituita dal Sindacatonazionale architetti in Roma per lo studio dei materiali edilinazionali da utilizzare per sostituire quelli di provenienza estera.Griffini si afferma come specialista di nosocomi anchepartecipando ai numerosi congressi ospedalieri, che semprepiù frequentemente si vanno organizzando.Dopo quelli di Atlantic City, Vienna e Knocke-sur-Mer,si tiene a Roma, dal 19 al 26 maggio 193520, il Congressodell’Associazione internazionale degli ospedali, al qualeintervengono più di 500 congressisti appartenenti a 37 nazioni21.Al convegno Griffini ha la possibilità di esporre le proprie teoriesull’alloggio moderno applicate alla progettazione di clinichee nosocomi. Al concorso per l’ospedale di Ravenna, banditodal comune22, Griffini si presenta con la collaborazione di Faludi.Sulle premesse di un “ospedale moderno” – adattabile allemutevoli esigenze della scienza medica in continua evoluzione –

55il progetto proposto segue chiare direttive: razionalizzazione

degli elementi distributivi, costruttivi, tecnici; centralizzazionedi tutti i servizi generali; distribuzione in verticale di tuttigli elementi comuni; sviluppo in altezza, che comportaeconomia di costruzione e riduzione di spesa nei trasporti.Sempre con la collaborazione di Faludi, al quale si era aggiuntoVirgilio Vallot, Griffini presenta per il concorso del policlinicodi Padova una soluzione differente rispetto a quella presentataa Ravenna. Date le esigenze del nuovo complessoe la conformazione dell’area, adotta un sistema definito“parzialmente decentrato”, risultante dalla fusione delle duetipologie a disposizione: a padiglioni isolati e a monoblocco23.

Tra insegnamento e professione

Il 25 giugno 1926 Griffini si iscrive al Sindacato degli architetti.Da subito partecipa con slancio alla campagna promossaa Milano da Stacchini, Rocco, Manganoni, Mainettie Lissoni, impostata con l’obiettivo di ottenere il più ampioriconoscimento per la professione di architetto24.Griffini collabora con Rocco anche alla redazione della rivista«Rassegna di architettura» fondata dallo stesso gruppodi colleghi nel 1929. Il 4 novembre 1931 la commissioneconcorsi del Sindacato regionale fascista architetti di Milano,voluta da Griffini25, rende noto il Regolamentodei pubblici concorsi: si tratta di una serie di norme che,proposte in seguito anche al Sindacato regionale fascistadegli ingegneri di Milano, avrebbe dovuto confluirein un regolamento nazionale con effetto di legge. Del resto,il Sindacato nazionale degli ingegneri aveva pubblicatoun bando-tipo per i concorsi di piani regolatori, mentre venivacontemporaneamente posto allo studio quello per le costruzioniospedaliere. Una volta nominato segretario, Mainetti invitaGriffini a far parte del direttorio del Sindacato architetti26.La continua collaborazione alla «Rassegna di architettura»si concretizza soprattutto nella creazione e conduzionedella rubrica «Rivista delle Riviste»27. Nel 1935, ammalatosiMainetti, Griffini accetta la proposta di succedergli;tuttavia non in veste di segretario ma come reggente,con la collaborazione di altri due colleghi: Belgiojoso e Ferrini.Griffini dà nuova vita agli «Atti» del sindacato, resocontodettagliato di quanto avviene nell’istituzione milanese28.In qualità di reggente, Griffini promuove escursioniartistiche e partecipazioni a congressi, organizza numeroseconferenze29, intraprende iniziative per la tutela professionale30.

56 Nel settembre 1936 viene nominato segretario31.