En la casa bien juiciosa.

Transcript of En la casa bien juiciosa.

En la casa bien juiciosa. La concepción de la mujer en Antioquia, 1900-1930

Luis Felipe Vélez Pérez

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo mostrar y ejemplificar de manera

sintética la concepción que se tenía de la mujer dentro de la

sociedad antioqueña a principios del siglo XX. La mentalidad de la

época obligaba a las mujeres a llevar una conducta ideal

construida históricamente a través de normas jurídicas y de

comportamientos sociales. Es necesario tener presente el

procedimiento judicial que se usaba generalmente en casos donde

estaba involucrada una mujer, ya fuera como víctima o como

victimaria. Con esto, dos casos extraídos de los expedientes y

juicios que se encuentran en el Archivo Histórico Judicial de

Medellín permiten acercar más detalladamente, después de

someterlos a un análisis, el proceso de evolución y la situación

en la que se encontraba la mujer en la época que se ha propuesto

estudiar.

Palabras clave: Mujer, moral pública, pureza, conducta ideal, hogar, justicia.

En la casa bien juiciosa. La concepción de la mujer en Antioquia, 1900-1930

1. La imagen de la mujer a comienzos del siglo XX en

Antioquia

El hombre y la mujer, a principios del siglo XX, no se

hallaban en un mismo plano o en una misma escala en el

conjunto de las visiones de la sociedad antioqueña. A pesar

de que en dicha época se hablaba de modernidad y de discursos

que enaltecían la civilización en su momento, a la mujer se

le continuaba concibiendo como un ser inferior al hombre, un

ser subyugado a sus mandatos y designios, a sus

arbitrariedades y antojos. Se podría decir que la mujer no

gozaba de una libertad plena y que sus derechos no eran los

mismos que los del hombre en el ámbito social, y que tanto

ella como sus hijos, si se hallaba casada, hacían parte de un

conjunto de personas que se encontraban bajo la tutela de la

figura masculina, del padre cabeza de familia.

El hombre dominaba sobre los demás miembros de su hogar. Él

encarnaba la autoridad y regulaba las acciones y los

comportamientos de todas las demás personas con las que

habitaba. Pero a pesar de esto, el hombre necesitaba con

frecuencia de la mujer. La mujer debía suplirlo en sus

requerimientos, ayudarle en todo lo que le fuera posible y

garantizar su satisfacción en el hogar; ella era su “mano

derecha, su auxiliar”.1 Antonio Suárez da cuenta de esto1 SUÁREZ, Antonio, “Lo que debe ser una esposa”, en: El ADALID, periódicosemanario, Santa Rosa de Osos, Imprenta de la diócesis, 6 de junio de

cuando afirma que “un hombre forma un hogar […] es porque

necesita tener un lugar propio; un sitio en donde encontrará

un ser querido que debe saber consolarle, alentarle y

comprenderle”.2

La mujer debía estar dispuesta a todo esto; aunque no sólo

dispuesta, sino que también la sociedad de esa época, en su

organización colectiva y mediante la distribución sexual del

trabajo, establecía que ella debía soportar los problemas y

las dificultades del hombre. En la sección de “El bello

sexo”, en el periódico de El Correo de Oriente, se afirma: “que

sea la mujer ideal el encanto de la casa, por su sonrisa,

suavidad y dulzura, por su apacible carácter y su buen trato

para con el esposo y sus hijos”.3

Se puede apreciar que la mujer era concebida como la persona

que tenía las riendas del hogar y que velaba para que todo

saliera bien allí. La felicidad o la desgracia de los

habitantes de una casa, desde el marido hasta los hijos, era

responsabilidad suya. Por eso, debía esforzarse por lograr la

dicha del hombre y la buena crianza de los niños.4 Por lo1931, serie XVIII, No. 333, p. 2. 2Ibíd., p. 1.3 GAVIRIA Patiño, A., “La mujer ideal”, en: El Correo de Oriente, Publicaciónquincenal, Rionegro, 6 de junio de 1929, época 1era, serie 5ta, No. 28,p. 4. Regularmente, este periódico asignó una sección de su contenidopara referir aspectos de la vida íntima de las personas, pero que teníanque ver con su ubicación en marcos sociales más amplios. Así, los asuntosdomésticos, las relaciones de pareja, las alusiones a la mujer, etc.,llenaron varias páginas del contenido de esta publicación.4 SUÁREZ, Antonio, op. cit., p. 2.

tanto, una buena mujer era aquella que se le veía como una

persona trabajadora y laboriosa, entregada a los oficios que

le competían. Toda la responsabilidad de lo que en casa

sucedía, recaía sobre la esposa5. En los periódicos de la

época se reafirma y promueve la imagen de la mujer servicial,

que debía auxiliar al hombre sin oponer reproche alguno.6

Sumado a lo anterior, la felicidad de la mujer y su

satisfacción fueron asuntos secundarios en el orden social y

privado. Se estableció que ella debía hacer en ocasiones

sacrificios personales con el fin del bienestar de la vida

familiar; tenía que sacrificar sus gustos, aunque sin hacer

alarde de ello y sin que su marido lo supiera, en aras de la

dicha y la tranquilidad en el hogar7. Se tiene entonces que

una buena mujer para aquella sociedad debía ser hogareña y no

mantenerse en las calles ni fuera de la casa, debía ser

callada, sumisa y paciente.

La mujer ideal, la esposa ideal, era aquella que evitaba los

chismes, las habladurías, que permanecía la mayor parte del

tiempo en su casa y dedicada a los oficios propios de aquel

5 Ídem.6 Aunque una cantidad considerable de publicaciones periodísticas en eltranscurso del siglo XX fueron motivadas por asuntos partidistas, (verSANTOS, Enrique, “El periodismo en Colombia, 1886-1986”, en: Nueva Historiade Colombia, Tomo IV, Bogotá, Editorial Planeta, 1989) es evidente que laprensa de la época, por lo menos a principios de siglo, tuvo entre susfines fundamentales cultivar las buenas costumbres y preservar la moralpública; y allí se reafirmó el papel de la mujer y su rol social.7 SUÁREZ, Antonio, op. cit., p. 2.

espacio; era siempre dócil a su marido y no hablaba más de lo

necesario8. Jurídicamente no existían reglas objetivas que

señalaran el deber ser de un hombre y una mujer en el ámbito

público y en el ámbito privado, ni tampoco aquello que debían

dejar de hacer, sino que la misma sociedad concebía al hombre

bueno de una manera y a la buena mujer de otra manera. Las

reglas no eran iguales para los dos sexos y en el mismo

imaginario de las personas de aquella época la mujer,

principalmente, debía seguir una conducta ideal que trazaba

la opinión pública.

Este aspecto es fundamental, pues esa opinión es la que

regulaba los comportamientos y la que señalaba los actos

indebidos que atentaban contra la moral pública. Aunque

también existía el procedimiento judicial para sancionar los

comportamientos irregulares -como se verá más adelante-, lo

cierto es que el impacto y el poder de la opinión del

conjunto social ejercían un poder casi divino sobre la

conducta de los habitantes. Por eso tomaba tanta importancia

el rumor,9 el rumor construía la mujer de mala conducta y era

el paso previo para entrar a juzgar actos indebidos

relacionados con los códigos penales.

8 Para conocer más profundamente los valores propios de la mujer en lasociedad de comienzos del siglo XX en Antioquia véase a GARCÉS Montoya,Ángela, Imágenes femenino masculinas en el espacio de Medellín, 1900-1930, Medellín,1992, 258p., Trabajo de grado (Historiador), Universidad Nacional,Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.9 GAVIRIA Patiño, A., op. cit. p. 5.

Hay que resaltar también que muchas de estas ideas que tenía

la sociedad para con el hombre y la mujer, provenían o tenían

una base importante en los preceptos que marcaba la Iglesia,

la moral que infundía la religión cristiana en aquella devota

comunidad de fieles. Margarita Uribe Viveros expresa muy bien

esta idea cuando establece a lo largo de su trabajo sobre los

discursos de censura moral institucional en la ciudad de

Medellín a comienzos del siglo pasado, que una buena mujer es

aquella que consagra su tiempo y su ser al cumplimiento de

sus deberes religiosos, que establece la modestia como regla

de conducta, que como hija profesa obediencia a sus padres,

empeñándose en complacerlos, y como madre se debe tornar

tierna y solícita a la educación de sus hijos10.

La mujer era la encargada de todo lo concerniente al hogar,

como se ha mostrado, y por tanto sus esfuerzos se le

reconocían cuando hacía bien su trabajo y lograba la

aprobación del marido, el bienestar de los hijos y el orden

de la casa. La imagen de la mujer se degradaba cuando no

cumplía con su rol, cuando no se acomodaba a la dinámica

social y rompía los esquemas religiosos y las conductas que

tácitamente se habían establecido para ella. Cuando ella

desobedecía, el marido podía castigarla y ejercer distintas

formas de censura sobre ella, con el objetivo de corregir su

10 URIBE Viveros, Margarita, Cuerpo y pecado: Los discursos de censura moralinstitucional, Medellín 1920-1940, Medellín, 1992, Trabajo de grado(Historiador), Universidad Nacional, Departamento de Historia, Facultadde Ciencias Humanas y Económicas, p. 59.

conducta. A pesar de todo, debía mantenerse dócil, paciente y

mansa. La agresividad y las objeciones no se concebían como

algo bueno en la mujer.

Pero, ¿qué ocurría con la mujer que no fuera casada? ¿Qué

pasaba con las niñas y con las jóvenes solteras? ¿Dónde se

ubicaban estas personas en el imaginario de la sociedad

antioqueña de comienzos del siglo pasado? En aquella

sociedad, generalmente se concebía a las niñas como personas

muy activas y con capacidad para hacer muchas cosas. Las

pequeñas eran quienes se encargaban frecuentemente de los

mandados a la tienda, de proveer de leña, agua y alimentos el

hogar de una familia11. Para ellas no se establecía una

conducta tan marcada como en las mujeres adultas, ya que

estaban en proceso de formación y no habían llegado aún a la

edad madura, a la época en la cual podrían estar aptas para

contraer matrimonio y tener hijos. Por el otro lado estaban

las mujeres solteras. Estas personas ya estaban en edad de

contraer matrimonio y tener hijos. Para ellas existía una

concepción similar a la que pesaba sobre la mujer casada que

se ha venido trabajando a lo largo de este apartado. Ella,

desde el momento en que comenzaba a abandonar su niñez,

empezaba a adquirir las mismas funciones de una mujer casada,

exceptuando que no debía hacerse cargo de niños ni de

servirle a un marido. Lo que sí tenía que hacer era colaborar

en la casa y comenzar a aprender las funciones de la mujer en

11 GARCÉS Montoya, Ángela, op., cit., p. 96.

el hogar, tenía una presencia más fuerte en las labores

domésticas cuando permanecía ya la mayor parte del tiempo

dentro de la casa y no haciendo mandados y demás. Al igual

que a la mujer casada, a la mujer soltera se le concebía como

una persona dócil, pasiva, sumisa, mansa, tierna, dulce,

callada, hogareña y trabajadora.

La mujer sabía que la dinámica social establecía un marco muy

reducido para el ejercicio de su libertad, y que ésta estaba

supeditada, en buena medida, a los designios del hombre. Era

una cultura donde se señalaba a la mujer un patrón que debía

cumplir y el no hacerlo le acarreaba sanciones sociales12. En

diferentes artículos de prensa que se escribieron en aquella

época de comienzos del siglo XX en Antioquia, se puede

apreciar desde un principio el hecho de que es supremamente

difícil encontrar algún texto construido por una persona del

sexo femenino; los escritos en la prensa eran dominados por

los hombres, y a través de ellos se construyó y difundió

buena parte de la visión social de la mujer.

A la mujer no se le concebía como una persona apta para los

estudios y la educación y para emprender tareas relacionadas

con la administración y los asuntos que conciernen a la

dirección de la sociedad. Ella no debía meterse en lo que se

establecía que eran las funciones propias de los hombres.

12 HERNÁNDEZ, Ada Luz, El delito de violación sexual. Medellín 1890-1920, Medellín,1998, 216p., Trabajo de grado (Historiador), Universidad Nacional,Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas,p.31.

Ella debía estar en otro lugar y no allí, no en las

universidades, no con los libros, no en las esferas públicas

ni en la administración, no en las calles ni en las

discusiones, ella debía estar “en la casa bien juiciosa”.

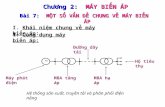

2. Las normas establecidas respecto al comportamiento de la

mujer

Como se afirmó anteriormente, no existían normas para el

“deber ser” en aquella época; sin embargo, existieron normas

y reglas prohibitivas que regularon buena parte de los

comportamientos sociales. A continuación se referirán algunos

puntos importantes sobre los códigos penales nacionales de

1890 y 1912, pues ayudan a ubicar, desde otra perspectiva, la

imagen de la mujer en la época.

El Código Penal de 1890 se firmó en el contexto de la

Hegemonía conservadora y del gobierno centralista instaurado

por la Constitución de 1886. Si bien tuvo algunas influencias

europeas en su conceptualización del crimen y las penas, este

código asumió buena parte de sus antecesores.13 Aparejado con

esto, es importante reconocer que la moral, los imaginarios

sociales y las condiciones políticas de la época tuvieron un

peso importante en su contenido. Su vigencia se prolongó

hasta el año 1922 cuando fue firmado el proyecto de código

penal que presentó José Vicente Concha.

13 A lo largo del siglo XIX hubo dos códigos penales que tuvieron impactoen Antioquia: el Código Penal de la Nueva Granada, expedido en 1837, y elCódigo Penal del Estado Soberano de Antioquia, firmado en 1867.

El código firmado en 1922 fue presentado por José Vicente

Concha al Congreso en 1912, pero su discusión se prolongó

muchos años. Su vigencia fue muy corta por motivos políticos

e ideológicos. Tan solo duró un año, pues en 1923 fue

suspendido para dar espacio a la revisión de una comisión

especializada. Apenas en 1938 vendría a ser aprobado el

siguiente código penal.14

En el Código Penal de 1890, en los delitos que afectan a la

nación o a la sociedad, el artículo 424 afirma: “Toda persona

que recibiere en su casa mujeres para que allí abusen de su

cuerpo, será condenada a reclusión por uno a dos años”.15 Así

mismo, este mismo código, en su artículo 451 agrega:

Las personas de diferente sexo que, sin ser casadas,

hicieren vida como tales, en una misma casa, de una manera

pública y escandalosa, sufrirán, el hombre, la pena de

confinamiento por uno a tres años en lugar que diste por

lo menos nueve miriámetros de su domicilio […] y la mujer

la pena de arresto por cuatro meses a un año.16 14 Codificación de la legislación en Colombia, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango,véase en ellink:http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2002/codificacion.htm, consultado el 18 de mayo de 2010.15 Código Penal Colombiano, Sexta edición, Bogotá, [s.e.] [s.f.], p. 35. Puedeverse que esta legislación tuvo mucha relación con los códigosanteriores. En el libro III del código de 1837, en los delitos que versansobre la moral pública, el artículo 441 afirma: “Toda persona querecibiere en su casa mujeres para que allí abusen de sus cuerpos, serádeclarada infame, y condenada a reclusión por uno a dos años”. Ver CódigoPenal de la Nueva Granada. Expedido por el congreso en sus sesiones de 1837. Impreso de ordendel poder ejecutivo, París, Imprenta de Bruneau, 1840, p.162.16 Código Penal Colombiano, op. cit., p. 37.

Por otra parte, sobre este asunto el código de 1922

presenta lo siguiente:

Artículo 227. El que con violencia ó amenaza obligue á una

persona., de uno ú otro sexo, á comercio carnal, será

castigado con reclusión de dos á seis años. Incurre en la

misma pena el que, aun sin violencia ó amenaza, tenga

relaciones carnales con una persona de uno ú otro sexo que

en el momento del hecho no ha cumplido doce años; ó no ha

cumplido dieciséis años, si el culpable es ascendiente,

curador ó maestro de la persona, ó ministro del culto que

ella profesa; si la víctima se halla detenida ó presa y

confiada al culpable para vigilarla ó conducirla de un

lugar á otro, ó no está en situación de resistir por razón

de enfermedad mental ó física, ó por otra causa

independiente del acto del culpable, ó por efecto de

medios fraudulentos empleados por éste.17

Los pasajes anteriores permiten ver que el acto de una

relación sexual sólo se podía realizar en el contexto del

matrimonio y no fuera de él. La prostitución, por supuesto,

era vista como uno de los peores actos que se podía realizar

y por lo tanto la norma tenía la tendencia a cuidar la

“pureza” corporal de las mujeres. El concubinato, los raptos,

el adulterio y las relaciones extramaritales se siguieron

considerando como actos reprochables y condenables. Aunque

los textos manifiestan una inclinación a condenar más

17 Proyecto de código penal presentado al Senado de Colombia en las sesiones ordinarias del año1912, Bogotá, Imprenta de “La Luz”, 1912, p. 36.

severamente el acto del agresor (hombre), de ellos se infiere

que hubo una especial atención por preservar la virginidad de

las mujeres antes del matrimonio, por evitar los escándalos

sexuales y por mantener una moralidad pública ajustada a los

imaginarios sociales. El amor y las relaciones sexuales se

debían ejercer al interior de la sagrada institución

matrimonial, como buenos cristianos; lo que no se hiciera en

este marco era escandaloso y corrompía las sanas costumbres y

la moral de la familia y la sociedad.

En el capítulo IX del código de 1890, que trata los asuntos

de adulterio, estupro alevoso y seducción, se advierte:

La mujer casada que cometa adulterio sufrirá una reclusión por el

tiempo que quiera el marido, con tal que no pase de cuatro años. Si el

marido muriere sin haber solicitado la libertad de la mujer, y faltare

más de un año para cumplirse el término de la reclusión, permanecerá

en ella un años, después de la muerte de aquel. Si faltare menos de un

año, permanecerá en la reclusión hasta que acabe de cumplir su

condena.18

Y aún más sugestivo resulta leer el artículo 771 del mismo

código: “El que abuse de una mujer que no sea pública sufrirá

una reclusión por cuatro a ocho años. Si la mujer fuere

ramera, sufrirá el reo de cuatro meses a un año de

reclusión”.19 Así mismo, el código de 1922 condena fuertemente18 Código Penal Colombiano, op. cit., p. 61.19 Ídem. El código de 1837 contiene un artículo relacionado con el asuntodel escándalo entre parejas. Dice el artículo 462: “Las personas de

a la mujer adúltera cuando en su artículo 295 apunta que “la

mujer adúltera y su cómplice incurrirán en la pena de prisión

por dos á veinte meses”20 si se comprueba su delito.

La mujer debía ser pura y casta para poder ser deseada, para

ser una persona atractiva a los hombres y poder contraer

matrimonio en un futuro de una manera normal y sin mayores

contratiempos. Por el contrario, aquella mujer que

infringiera la norma, aquella que gustara de las relaciones

sexuales antes del matrimonio o que estando en él realizara

estos actos por fuera del mismo, se le consideraba como una

mujer de mala conducta, una mujer que perdía su encanto y su

belleza; adquiría entonces la denominación de “mujer

pública”.21 Se afirmaba incluso que el tesoro más valioso que

podía tener una mujer era su virginidad. Esta era su joya más

preciada y la que daba encanto a su ser. Debido a esto, una

mujer casada perdía también su belleza en el momento en que

contraía relaciones sexuales con su marido, perdía su encanto

aunque, a diferencia de la mujer que no era casada y contraía

relaciones sexuales, no quedaba con mala imagen.

La norma era esa. La castidad y la pureza regían sobre la

belleza física, aunque seguía estando presente la concepción

de la mujer ideal, esa persona hogareña y que no salía con

diferente sexo que sin ser casadas hicieren vida como tales en una mismacasa y de una manera pública y escandalosa, serían confinadas a lugaresdistantes entre sí”. Ver Código Penal de la Nueva Granada, op.cit., p. 170.20 Proyecto de Código Penal…, op. cit., p. 39. 21 GAVIRIA Patiño, A., op. cit., p. 4.

frecuencia a las calles y no se vía con hombres en su casa

(diferentes a sus familiares). La mujer debía ser fiel y leal

a su marido en todas circunstancias y debía mantenerse

siempre en la mejor disposición para él y para nadie más. No

podía huir o enredarse con otros hombres porque la norma la

sancionaba.

Entre el los artículos 681 y 688 del código de 1890 se

condena a quien forzase o amenazase a otra persona para luego

abusar de ella. La imagen de pureza era tan importante y la

mujer casada debía ser tan buena y correcta en su

comportamiento en la sociedad de aquella época, que si un

agresor violaba a la mujer casada tenía que sufrir entre 6 y

10 años de prisión (art. 682); y “si la ofendida fuere mujer

pública conocida por tal, sufrirá el reo arresto de uno a

tres meses”.22

Una mujer que consintiera con un hombre para dejarse raptar,

para sostener relaciones sexuales extramaritales o de manera

libre o para salir del hogar al que pertenecía, se convertía

en mujer pública y el rótulo de “mala conducta” se ceñía de

por vida sobre ella. La norma social era sagrada, como

sagrada era la moral pública. La familia debía conservarse

con la mujer en el hogar y el hombre en el trabajo. Las

buenas costumbres consistían en la preservación de los

valores religiosos, en los que la pureza y el buen

comportamiento de la mujer, a imagen de la Virgen María,22 Código Penal Colombiano, op. cit., p. 59.

debía regir la conducta. Esto ya venía siendo una cuestión

imperiosa en el transcurso del siglo XIX, y a principios del

siglo XX se seguirá promoviendo.

3. Los delitos de violación sexual, fuerza, violencia y rapto

Los delitos de violación sexual, fuerza, violencia y rapto

que se van a trabajar en este apartado, fueron estudiados y

extraídos del Archivo Histórico Judicial de Medellín. La

intención es ejemplificar y mostrar con dos casos judiciales

de la época lo que se ha venido trabajando en los apartados

anteriores.

El 30 de septiembre de 1899 compareció ante el Juzgado

Municipal de Frontino la señora Dionisia García. Declaró que

tres días antes había sido violada sexualmente por un hombre

que creía ella se trataba de Francisco Botero. El hecho

ocurrió en la noche del día citado cuando salió a orinar al

solar de la casa donde se encontraba, que era de Jesús

Echeverri, y donde trabajaba como sirvienta. En ese momento

vio que un hombre estaba en el portón. De inmediato se

dirigió a la cocina porque podría entrar por allí. Cuando

llegó, el hombre se encontraba en la entrada y de inmediato

la tomó por la muñeca y luego la forzó y la amenazó si

decidía gritar o llamar la atención.

Cuando terminó la acusación, el juez municipal, Rosendo Lora,

designó unos peritos (médicos) para que practicaran un examen

a Dionisia con el objetivo de ver qué marcas había dejado

aquel hombre en su cuerpo. Los peritos examinaron a la

ofendida, quien decía sentir dolor en varias partes de su

cuerpo, pero afirmaron no haber encontrado rastro alguno de

maltrato, por lo que el juez decidió comenzar a interrogar a

diferentes vecinos y habitantes del lugar para averiguar si

sabían algo sobre el hecho sucedido.

Jesús Echeverri, dueño de la casa donde sucedió el hecho y

vecino del lugar, declaró ante el juez municipal que su

sirvienta había sido una buena mujer y no se había juzgado

por mala conducta.23 En este punto se puede apreciar

claramente que una de las primeras cosas que se hacía en los

juicios era establecer e investigar sobre la imagen que se

tenía de la mujer involucrada en el pleito, puesto que debían

asegurarse que no fuera de mala conducta ni que se le

concibiera como una mujer pública.

Ana Sofía Mejía, esposa de Jesús Echeverri, dijo que Dionisia

García había confesado que no gritó por el temor que le

causaba que sus amos y los dueños de la casa pensaran que

ella había autorizado a aquel hombre para entrar y cometer

los actos que hizo.24 A partir del comentario anterior se

puede afirmar que muchas mujeres sabían que con frecuencia

tenían menos credibilidad que un hombre y que también podrían

23 Archivo Histórico Judicial de Medellín (en adelante AHJM), Criminal,Juzgado Primero Superior del Centro de Medellín, Caja No.101. Doc. 2212,Fol. 5r.24 AHJM, Criminal, Juzgado Primero Superior del Centro de Medellín, CajaNo.101. Doc. 2212, Fol. 5v.

ser vistas como cómplices de los hechos y cómo propiciadoras

de los mismos. Esto también porque, más adelante, afirma que

en el momento en que ocurrió el hecho, no gritó por vergüenza

a que los dueños oyeran y que cuando la vieran con Botero,

pensaran que todo había sido culpa de ella.

Posteriormente, varios vecinos del lugar afirmaron que la

conducta de Francisco Botero era mala, ya que se rumoreaba

que hace unos años había atacado y violado a una niña en un

monte. Lovita Cuartas declaró que había escuchado que

Francisco Botero había violado hace unos años a una joven en

un cerro de Frontino25. Sixta Julia Sanmiguel declaró que

sobre Francisco Botero existía mala fama y que se sabía que

había atacado a una joven cuando ésta se encontraba en el

monte “El cerro” cortando leña, pero que se había podido

defender con un hacha que tenía26. Esto también fue declarado

por la misma persona, Rosaura González, quien afirmó que fue

violada por Francisco Botero en el monte “El cerro” mientras

cogía leña y cuando tenía 12 años27. Además de esto, muchos

testigos afirmaron que a Francisco Botero le gustaba molestar

en casas ajenas, más que todo en las cocinas y a las mujeres.

Prudencia Santa afirma en el expediente, a propósito del

25 AHJM, Criminal, Juzgado Primero Superior del Centro de Medellín, CajaNo.101. Doc. 2212, Fol. 7r.26 AHJM, Criminal, Juzgado Primero Superior del Centro de Medellín, CajaNo.101, Doc. 2212, Fol. 7v.27 AHJM, Criminal, Juzgado Primero Superior del Centro de Medellín, CajaNo.101, Doc. 2212, Fol. 10v.

sindicado: “he oído hablar en charla que disque le gusta

entrarse a las cocinas de noche”.28

Fueron muy pocos los que expresaron sobre Francisco Botero un

juicio favorable. Él por su parte, afirmó que no recordaba

donde se encontraba el día que se decía que había sucedido el

incidente a Dionisia García, que no la conocía y que no sabía

de testigos que pudieran dar fe de lo acontecido.

Cuando llegó el sumario a la fiscalía del Tribunal de

Medellín, se afirmó que el juicio no debió haber pasado del

folio donde se hacía mención sobre el examen pericial, ya que

allí se encontraba el fundamento del juicio. Se sostuvo que

“la mujer ofendida no era impúber, su himen virginal había

desparecido muchos años antes al influjo poderoso del deleite

carnal y de partos sucesivos”.29 Además, se expresó que

tampoco se le habían encontrado marcas de violencia sobre el

cuerpo. Esto llevó a que el Juzgado Primero Superior del

Centro de Medellín, a donde había sido remitido el sumario,

absolviera a Francisco Botero y cerrara el caso.

Sobre estos hechos se puede afirmar también que, a pesar de

haber tantos testigos que implicaban y acusaban a Francisco

Botero como una persona que le gustaba molestar a las mujeres

cuando se metía en las cocinas de las casas, y que se le

28 AHJM, Criminal, Juzgado Primero Superior del Centro de Medellín, CajaNo.101, Doc. 2212, Fol. 9r.29 AHJM, Criminal, Juzgado Primero Superior del Centro de Medellín, CajaNo.101, Doc. 2212, Fol. 36r.

señalara también de haber atacado y violado a una menor unos

años atrás, la mira estaba puesta sobre el comportamiento de

la mujer. Los peritos, cuando no encontraban marcas de

violencia o daños físicos sobre el cuerpo de la persona

ofendida, afirmaron que lo más seguro era que no había

sucedido nada y que la mujer no había sido violada

sexualmente. También es importante saber que Dionisia García

tenía dos hijos y que además los peritos encontraron que ella

no era virgen y había perdido su pureza antes del hecho que

se denunciaba. En el trascurso del auto se esclareció que

ella no se encontraba casada y esto era supremamente decisivo

e indispensable en el posterior proceso de la justicia, ya

que, como se dijo anteriormente, el hecho de no estar en

unión marital y tener hijos, o el hecho de que la gente

supiera que no era virgen y pura en la soltería, constituía

un elemento que daba pie a la sociedad para repudiar y

marginar en cierto modo a estas mujeres, ya que se les

tildaba de mujeres públicas o mujeres de mala conducta.

El aspecto de la sexualidad y de cómo se llevaban las

relaciones íntimas de una persona durante su vida era un

aspecto muy importante. Sucedió también en el municipio del

Retiro, en 1916, que una madre denunció ante la justicia de

aquel municipio que el alcalde y otro hombre habían raptado y

perdido a su hija, la habían violentado y la habían forzado.

Pero se estableció con el proceso de investigación y de

interrogación a diferentes testigos que la señora Matilde

Montoya, la señalada como la ofendida, ya había sido perdida

por otro hombre tiempo atrás, ya que tenía un hijo que

llevaba alrededor de 18 meses de nacido y esto lo sabía mucha

gente. No se tuvo que avanzar mucho para conocer a través de

las declaraciones de diferentes testigos que era público y

notorio entre la sociedad que Matilde Montoya y el señor

Emilio Botero mantenían relaciones sexuales constantemente y

concurrían al adulterio con mucha frecuencia. Esto vino a ser

afirmado posteriormente cuando la misma Matilde Montoya

declaró que ella había sostenido relaciones con Emilio Botero

y en una ocasión con el alcalde Eduardo Peláez, pero que

nunca fue forzada ni raptada por los sindicados y que todo

había sucedido por su propia voluntad.30

En este punto es posible apreciar que la imagen de una mujer

en una sociedad era de vital importancia. El hecho de que

Dionisia García tuviera hijos y el hecho de que Matilde

Montoya fuera una mujer pública y tuviera también un hijo,

fueron elementos decisivos en el desenvolvimiento de las

respectivas investigaciones. El juicio y la investigación en

el caso de Matilde Montoya no avanzaron mucho después de que

ésta declarara su versión de los hechos. Ella era una mujer

pública y había dicho tener complicidad en los

acontecimientos que ocurrieron. El caso se cerró, Emilio

Botero y Eduardo Peláez fueron sobreseídos y se archivo el

expediente.30 AHJM, Criminal, Tribunal Superior de Medellín, Caja No. 627, Doc.12673, Fol. 15r.

Conclusiones

La sociedad antioqueña de principios del siglo XX aún se

regía por muchos valores y concepciones que la religión

cristiana imponía. Una mujer que no cumplía con esa imagen

cultural idealizada de la mujer en comunidad (esa persona

pura y de pensamientos libres de concepciones sexuales, de

castidad incuestionable y valores eclesiásticos intachables)

pasaba a ser una persona indigna, que perdía importancia y

atractivo; se volvía impura y de mala reputación o, como

afirma Ada Luz, se trataba de una mujer que ya no tenía nada

que perder31.

Se concebía a las mujeres como seres falsos que acostumbraban

a proferir mentiras para ocultar muchas cosas y engañar a los

hombres. En los diferentes juicios, la ofendida siempre era

objeto de sospecha y motivo de desconfianza hacia su

complicidad en el hecho, su posible incitación o su

culpabilidad. Incitar, mentir, inventar un ataque o tapar un

desliz, eran las justificaciones que proferían los

funcionarios para resolver un juicio a favor del sindicado

(era frecuentemente un hombre o varios).

Cuando se afirmaba que una mujer había tenido complicidad en

un hecho o había incitado al sindicado a cometerlo, se

justificaba y argumentaba en la propia conducta de la mujer.

Lo más seguro es que ella había roto un esquema, se había

31 HERNÁNDEZ, Ada Luz, op., cit., p.32.

desviado de la conducta ideal que debía mantener, había hecho

algo que no estaba acorde con la concepción que se tenía de

ella en cuanto a las reglas y los actos que debía realizar y

aquellos que tenía censurados. El coqueteo, las maniobras que

realizaba como seducción, los gestos atrevidos y

provocadores, eran algunas de las causas que podían incitar a

los hombres a cometer sobre ellas actos indebidos, pero

claro, ellas también eran culpables por el hecho de haberse

comportado de esta manera.

Llama la atención el hecho de que, sin importar si una mujer

había tenido o no complicidad con los acontecimientos de un

delito sexual cometido contra ella, o si no había podido

evitar que se cometiera el delito denunciado, la mujer se

convertía en pecadora en el instante del contacto con el

agresor, es decir, cuando perdía la virginidad su imagen se

contaminaba, no tenía reparación posible y no quedaba apta

para el matrimonio.

Era entonces indispensable encajar en el marco de lo

establecido, en la imagen ideal y en la concepción que se

tenía de la mujer en la sociedad antioqueña de principios del

siglo XX. Era la mujer ideal, “una mujer sencilla […] del

hogar y para el hogar, que no salga sola a la calle, que no

permanezca más de media hora en la ventana o balcón en los

momentos de trajín de los hogares”.32 Si no estaba en la casa

bien juiciosa, la mujer perdía su valor y su interés. 32 GAVIRIA Patiño, A., op., cit., p.4.

Bibliografía y fuentes

Archivo Histórico Judicial de Medellín, Criminal, Juzgado

Primero Superior del Centro de Medellín, Caja No. 101. Doc.

2212.

Archivo Histórico Judicial de Medellín, Criminal, Tribunal

Superior de Medellín, caja No. 627. Doc. 12673.

Código Penal del Estado Soberano de Antioquia. Espedido por la

legislatura de 1867, Bogotá, Imprenta de Ortiz Malo, 1868.

Código Penal de la Nueva Granada. Expedido por el congreso en sus

sesiones de 1837. Impreso de orden del poder ejecutivo,

París, Imprenta de Bruneau, 1840.

Código Penal Colombiano, Sexta edición, Bogotá, [s.e.] [s.f.]

GAVIRIA Patiño, A., “La mujer ideal”, en: El Correo de Oriente,

publicación quincenal, Rionegro, 6 de junio de 1929, época

1era, serie 5ta, No 28.

QUIJANO, Sofía, “La mujer, la moda y la universidad”, en: El

Correo de Oriente, publicación quincenal, Rionegro, 13 de julio

de 1929, época 1era, serie 5ta, No 30.

SUÁREZ, Antonio, “Lo que debe ser una esposa”, en: El ADALID,

periódico semanario, Santa Rosa de Osos, Imprenta de la

diócesis, 6 de junio de 1931, serie XVIII, No 333.

GARCÉS Montoya, Ángela, Imágenes femenino masculinas en el espacio de

Medellín, 1900-1930, Medellín, 1992, 258p., Trabajo de grado

(Historiador), Universidad Nacional, Departamento de

Historia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.

HERNÁNDEZ, Ada Luz, El delito de violación sexual, Medellín 1890-1920,

Medellín, 1995, 98p., Trabajo de grado (Historiador),

Universidad Nacional, Departamento de Historia, Facultad de

Ciencias Humanas y Económicas.

MELO, Blanca Judith, Fuerza y violencia, estupros y raptos en Antioquia,

1890-1936, Medellín, 1998, 216p., Trabajo de grado (Magíster

en Historia), Universidad Nacional, Departamento de Historia,

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.

URIBE Viveros, Margarita, Cuerpo y pecado. Los discursos de censura

moral institucional, Medellín 1920-1940, Medellín, 1992, 149p.,

Trabajo de grado (Historiador), Universidad Nacional,

Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas y

Económicas.

MELO, Blanca Judith, "Primero muertas que deshonradas.

Antioquia 1890-1936", en: Historia y Sociedad, No 6, Medellín,

Universidad Nacional, 1999, pp. 109-125.

Proyecto de código penal presentado al Senado de Colombia en las sesiones

ordinarias del año 1912, Bogotá, Imprenta de “La Luz”, 1912

Codificación de la legislación en Colombia, Biblioteca Virtual Luis

Ángel Arango, consultado el 18 de mayo de 2010, ver en el

siguiente link:

http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril20

02/codificacion.htm.