Il santuario nuragico di Abini - Teti: i reperti di scavo delle campagne 2000-2002

Eisenzeitliche und archaische Funde aus dem ‚Santuario Orientale’ von Gabii

-

Upload

beniculturali -

Category

Documents

-

view

4 -

download

0

Transcript of Eisenzeitliche und archaische Funde aus dem ‚Santuario Orientale’ von Gabii

FORSCHUNGSCLUSTER 4

Heiligtümer: Gestalt und Ritual, Kontinuität und Veränderung

Sanktuar und Ritual Heilige Plätze im archäologischen Befund

Herausgegeben von

Iris Gerlach und Dietrich Raue

VIII, 416 Seiten mit 352 Abbildungen und 2 Tabellen

Titelvignette: S. irwāh. , Άlmaqah-Tempel. Rekonstruktionszeichnung des Vorhofs. Blickrichtung nach Nordwesten. Am nordwestlichen Ende des Vorhofs erstrecken sich weitere Sakralbauten. Zeichnung: DAI, Orient-Abteilung (M. Kinzel)

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Iris Gerlach / Dietrich Raue (Hrsg.)Sanktuar und Ritual ; Heilige Plätze im archäologischen Befund. Rahden/Westf.: Leidorf 2013

(Menschen – Kulturen – Traditionen ; ForschungsCluster 4 ; Bd. 10)ISBN 978-3-86757-390-0

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier

Alle Rechte vorbehalten© 2013

Verlag Marie Leidorf GmbHGeschäftsführer: Dr. Bert Wiegel

Stellerloh 65 · D-32369 Rahden/Westf.Tel: +49/ (0) 57 71/95 10-74Fax: +49/(0) 57 71/95 10-75

E-Mail: [email protected]: http://www.vml.de

ISBN 978-3-86757-390-0ISSN 2193-5300

Kein Teil des Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, CD-ROM, DVD, BLUERAY, Internet oder einemanderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages Marie Leidorf GmbH reproduziert werden

oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlagentwurf und Standard-Layout: Catrin Gerlach und Jörg Denkinger, Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale BerlinRedaktion: Anja Ludwig, Berlin

http://www.dainst.org

Satz, Layout und Bildnachbearbeitung: stm | media GmbH, Köthen/Anhalt

Druck und Produktion: IMPRESS Druckerei Halbritter KG, Halle/Saale

1 Ich möchte S. Musco, M. Fabbri und M. Osanna für die freund-schaftliche Kooperation danken. Die hier vorgestellte Untersu-chung begann während meiner Tätigkeit am DAI Rom im Jahr 2007 und wurde von M. Bentz, Bonn, als Dissertationsprojekt be-treut. Vgl. G. Zuchtriegel, Gabii I. Das Santuario Orientale im Zeit-alter der Urbanisierung. Eisenzeitliche und archaische Funde der Ausgrabungen 1976/77 (Venosa 2012). Auch ihm und Sophie He-las spreche ich für ihre wohlwollende Unterstützung meinen Dank aus.

2 Vgl. Verg. Aen. 6, 776; Lucan. 7, 391; Hor. epist. 1, 9; Prop. 4, 1; Dion. Hal. ant. 4, 53. 58.

3 Liv. 1, 53. 4 A. M. Bietti Sestieri (Hrsg.), La Necropoli laziale di Osteria dell’Osa

(Rom 1992); M. Guaitoli, Gabii, PP 36, 1981, 152 – 173. 5 Vgl. G. Colonna in: G. Bartoloni – F. Delpino (Hrsg.), Oriente e Occi-

dente. Metodi e discipline a confronto. Riflessioni sulla cronologia dell’età del ferro in Italia. Atti dell’Incontro di studi, Roma, 30 – 31 ot-tobre 2003 (Pisa 2004) 409 – 436; C. Ampolo, L’interpretazione sto-rica della più antica iscrizione del Lazio (dalla necropoli di Osteria dell’Osa, Tomba 482), in: G. Bartoloni (Hrsg.), Le necropoli arcaiche di Veio. Giornate di studio in onore di M. Pallottino (Rom 1997) 211 – 217.

6 Plut. Romulus 6.

7 A. Alföldi, Das frühe Rom und die Latiner (Darmstadt 1977) 334 – 336. 8 Alföldi a. O. (Anm. 7). – Anders T. J. Cornell, The Beginnings of

Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (Lon-don 1995) 209, der die Eroberung unter Tarquinius für historisch hält.

9 Vgl. J. Bouma, Religio votiva. The Archaeology of Latial Votive Reli-gion. The 5th–3rd c. BC Votiv Deposit South West of the Main Temp-le at Satricum, Borgo Le Ferriere I (Groningen 1996) 155 – 166.

10 Vgl. M. Guaitoli – P. Zaccagni, Gabii, StEtr 45, 1977, 434 – 436; P. Zac-cagni, Gabii. La città antica ed il territorio, in: St. Quilici Gigli, Incon-tro di Studio del comitato per l’archeologia laziale, Archeologia La-ziale 1 = Quaderni del Centro di Studio per l’Archeologia Etrusco – Italica 1, 1978, 42 – 46; Guaitoli a. O. (Anm. 4) 152 – 173; V. Majerini – S. Musco, Gabii. Indagini archeologiche: area urbana, area della chiesa di San Primitivo e area del Santuario extraurbano orientale, in: F. Filippi (Hrsg.), Archeologia e Giubileo. Gli interventi a Roma e nel Lazio nel piano per il Grande Giubileo del 2000. 1 (Neapel 2001) 490 – 499; S. Musco, La stipe del Santuario extraurbano orientale di Gabii, in: M. Tomei (Hrsg.), Roma. Memorie dal sottosuolo, Ausstel-lungskatalog Rom (Mailand 2006) 314; A. Mancini – C. Pilo, Materiali votivi ed oggetti rituali del Santuario Orientale di Gabii, Siris 7, 2006, 85 – 126.

11 Guaitoli a. O. (Anm. 4) 173.

Eisenzeitliche und archaische Funde aus dem ›Santuario Orientale‹ von Gabii

Gabriel Zuchtriegel

Die Untersuchung der Funde vom sog. Santuario Orientale bei der latinischen Stadt Gabii, ca. 16 km von Rom entfernt, wird in Kooperation mit dem Denkmalamt, den italienischen Universitäten Tor Vergata (Rom II) und Matera (Scuola di Spe-cializzazione in Archeologia) durchgeführt. Die Möglichkeit, an der Erforschung dieses Heiligtums mitzuwirken, ergab sich während der Arbeiten des DAI zur Untersuchung der Stadt-befestigung Gabiis (Leitung: Sophie Helas)1.

Noch im kaiserzeitlichen Rom erinnerte man sich dar-an, dass die Stadt Gabii einst eine bedeutende Konkurrenz Roms dargestellt hatte2. Nach dem Historiker Livius gelang ihre Eroberung nur durch eine List, indem Sextus, der Sohn des römischen Königs Tarquinius Superbus, unter dem Vor-wand, aus Rom verbannt worden zu sein, dort um Aufnahme bat und schließlich, nachdem er es zu Ansehen und Macht gebracht hatte, die Stadt den Römern übergab3. Durch die Erforschung einer eisenzeitlichen Nekropole bei Gabii (Os-teria dell’Osa) und durch Feldbegehungen konnte plausibel gemacht werden, dass sich schon im 8. Jh. v. Chr. ›gentilizi-sche‹ Strukturen herausbildeten und eine Konzentration der Siedlungstätigkeit innerhalb des später von der Befestigung eingeschlossenen Gebietes stattfand4. Ein anscheinend im euböischen Alphabet geschriebenes Graffito auf einem Ge-fäß aus der Nekropole von Osteria dell’Osa, das zwischen dem späten 9. und dem frühen 8. Jh. v. Chr. datiert wird, gilt derzeit als älteste erhaltene Inschrift in griechischen Buchsta-ben. Lesung und Bedeutung sind umstritten (»eulin«?), doch es ist zumindest klar, dass hier schon sehr früh von Kontak-ten mit dem östlichen Mittelmeer auszugehen ist5. Die römi-sche Legende erzählte, dass Remus und Romulus als Kinder nach Gabii geschickt worden seien, um dort das Schreiben,

das Musizieren und das Kämpfen »mit griechischen Waffen« zu erlernen6. Möglicherweise drückt sich in dieser Erzählung eine Erinnerung an die kulturelle Blüte des frühen Gabii aus, wie sie auch durch die Inschrift von Osteria dell’Osa bezeugt zu werden scheint. Irgendwann zwischen dem 6. und 5. Jh. v. Chr. wurde Gabii von Rom überflügelt und erobert, auch wenn der Ager Gabinus nicht offiziell dem römischen Terri-torium zugeschlagen wurde, sondern nominell seine Eigen-ständigkeit behielt7. Livius setzte die Eroberung der Stadt in die Königszeit, doch manche moderne Historiker gehen da-von aus, dass sie erst im mittleren Drittel des 5. Jhs. erfolgte8. Was die archäologischen Funde aus Gabii betrifft, so waren sie niemals so reich wie die der näher an der Küste gelege-nen Städte Satricum und Lavinium9. Auch im Vergleich zu Rom gibt es weniger griechische Importe.

Das ›Santuario Orientale‹ liegt außerhalb des antiken Gabii an einer Straße, etwa 50 m von der Stadtmauer entfernt. Es umfasste einen kleinen Tempel und mehrere Votivdepots10. Welcher Gottheit der Bezirk geweiht war, ist noch unklar11. Es wurde vermutet, dass es sich um eine weibliche Gottheit mit Fruchtbarkeitscharakter gehandelt haben könnte. In der Nähe befindet sich ein Wasserlauf. Die Gründung des Heiligtums vollzog sich vermutlich um das Ende des 8. Jhs. v. Chr. An der Stelle, wo später der kleine Oikos-Tempel des Heiligtums stand, befand sich im 9. Jh. v. Chr. eine Hütte, von der sich die in den Tuff eingetieften Pfostenlöcher erhalten haben. Sie ge-hörte zu einer der kleinen Ansiedlungen, von denen es zahl-reiche im Umfeld des Lacus Gabinus (der heute trockengeleg-te Lago di Castiglione) gab. Ob die Tatsache, dass der Tempel über einer der älteren Hütten steht, Zufall oder Absicht ist,

Gabriel Zuchtriegel390

12 Vgl. A. M. Bietti Sestieri – A. De Santis, Protostoria dei Populi Latini (Rom 2000) 29 f.; A. Guidi, Luoghi di culto nei centri protourbani la-ziali, in: A. Carandini – R. Cappelli (Hrsg.), Roma. Romolo, Remo e la

fondazione della città, Ausstellungskatalog Rom (Rom 2000) 330 f.; N. Arvanitis, La casa delle Vestali d’età arcaica, Workshop di Archeo-logia Classica I, 2004, 146.

kann nicht sicher beantwortet werden. In Latium gibt es mehrere Tempel, die über eisenzeitlichen Hütten stehen (Ardea, Velletri, Satricum und wohl auch der Vesta-Tempel in Rom)12, doch in Gabii liegt zwischen der Phase der Hütten und der des Kultes ein Hiat von ca. achtzig Jahren. In dieser Zeit, aus der fast gar keine Funde kommen, könnte die Erin-nerung an die alte Hüttensiedlung verloren gegangen sein.

Die eisenzeitlichen und archaischen Funde der alten Gra-bungen 1976 – 1977 im Umfeld des Tempels wurden 2008, im Rahmen der Aufarbeitung des unpublizierten Materials anlässlich neuer Grabungen, statistisch erfasst und ausge-wertet. Die Funde der republikanischen Phase bis zum 2. Jh. v. Chr., als das Heiligtum aufgegeben wurde, sollen in ei-nem zweiten Schritt bearbeitet werden. Der größte Teil der ca. 23.800 Altfunde, die in das 9. bis frühe 5. Jh. v. Chr. datiert werden können, besteht aus Feinkeramik: lokale Impastoke-ramik, Bucchero, Ceramica depurata, etrusko-korinthische und attische Keramik. Die Feinkeramik macht ungefähr 72 % der Funde aus, was sicherlich zum Teil auch daran liegt, dass feinkeramische, dünnwandige Gefäße stärker zerscherbt sind als die gröbere Gebrauchskeramik. Die Gebrauchskeramik entspricht etwa 20 % der Funde. Miniaturgefäße und minia-turhafte Nachbildungen von Opferkuchen kommen auf etwa 3,8 %, der Rest verteilt sich auf Bronzen und andere Kleinfun-de, darunter dreißig Bronzestatuetten des 6. Jhs. v. Chr.

Bei den Keramikgefäßen besteht die größte Gruppe aus feinkeramischen Schalen zum Trinken und Essen (58 %), gefolgt von Töpfen und Schüsseln aus Gebrauchskeramik (ca. 20 % bzw. 6 %), die zum Kochen und Aufbewahren von Lebensmitteln dienten.

Ess- und Trinkgefäße sind seit Beginn der Kultaktivitä-ten um das Ende des 8. Jhs. v. Chr. nachweisbar. Sie stehen in der Tradition älterer Formen, wie sie aus Gräbern bekannt sind, doch ihre Verwendung innerhalb des Heiligtums hängt wahrscheinlich mit Anregungen aus der phönizischen und griechischen Kultur zusammen. Unter deren Einfluss neh-men Bankettgefäße orientalisierenden Stils im 7. Jh. v. Chr. stark zu, so zum Beispiel die Knickrandschalen aus Ceramica depurata, die in Etrurien oder vielleicht auch in Latium nach griechischen Vorbildern gefertigt wurden. Die im Heiligtum abgehaltenen Kultmähler nehmen bis zum 6. Jh. v. Chr. im-mer reichere Formen an. Seit dem Ende des 7. Jhs. sind auch etrusko-korinthische Alabastra und Aryballoi (Salbgefäße) vorhanden, die vermutlich Duftöle enthielten, wie sie auch von den Teilnehmern griechischer Symposien benutzt wur-den. Ab der Mitte des 6. Jhs. vollzieht sich jedoch ein Wandel in der Ausstattung der Kultmähler. Die griechisch geprägten, bemalten Gefäße gehen stark zurück und übrig bleiben ein-fachere Gefäßformen. Ob dieses Phänomen ökonomisch zu erklären ist oder seinen Ausgangspunkt in politischen und

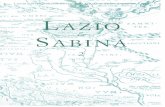

Gabii, Ostheiligtum. Bereich der Grabungen von 1976/77

Eisenzeitliche und archaische Funde aus dem ›Santuario Orientale‹ von Gabii 391

13 Vgl. Zuchtriegel a. O. (Anm. 1) 248 – 266.14 Vgl. R. D. Whitehouse, Underground Religion. Cult and Culture in

Prehistoric Italy (London 1992); M. Miari, Offerte votive legate al mondo vegetale e animale nelle cavità naturali dell’Italia protostro-rica, in: L. Quilici – St. Quilici Gigli, Agricoltura e commerci nell’Italia antica, Atlante tematico di topografia antica Suppl. 1 (Rom 1995) 11 – 31; M. Maaskant Kleibrink, Miniature Votive Pottery from the

»Laghetto del Monsignore«, Campoverde and Votive Deposit I at Satricum, Borge Le Ferriere, in: Religio. Santuari et ex voto nel Lazio meridionale. Kongress Terracina 2000 (Terracina 2004) 133 – 157.

15 Vgl. zu diesen: A. Mazzocchi, Bronzetti votivi a figura umana di età arcaica di Roma e del Lazio, Miscellanea etrusco-italica 2, 1997, 129 – 185.

kulturellen Prozessen hatte, ist noch nicht gänzlich geklärt. Ei-nige Hinweise deuten darauf hin, dass es sich zumindest par-tiell um eine bewusste Entscheidung zu Gunsten einfacherer Formen des gemeinsamen Kultmahls handelte13.

Anders als Ess- und Trinkkeramik bildeten Miniaturgefäße in Latium schon seit dem Neolithikum und der Bronzezeit einen typischen und zahlenstarken Bestandteil der Votivde-pots14. Ihre Verwendung in dem wahrscheinlich am Ende des 8. Jhs. v. Chr. neu gegründeten ›Santuario Orientale‹ ist also als Weiterführung einer alten Tradition zu verstehen. Im 6. Jh. v. Chr. verschwinden Miniaturen jedoch aus dem Fundspek-trum wie auch in vielen anderen latinischen Heiligtümern. Im selben Jahrhundert kommen erstmals anthropomorphe Votive in Form von Bronzestatuetten und kleiner, aus Bron-zeblech ausgeschnittener menschlicher Silhouetten auf15. Das Verschwinden der traditionellen Miniaturen und das Auf-tauchen der Statuetten, die sich an griechischen Kouros- und

Korestatuen orientieren, kann als Teil eines größeren Prozes-ses begriffen werden, innerhalb dessen sich die Kulte Latiums an ›internationale‹, vor allem griechische Normen anglichen, ohne allerdings ihre Eigenheiten völlig aufzugeben.

Abbildungsnachweis

Zeichnung G. Zuchtriegel nach Guaitoli 1981.

Anschrift des Autors

Dr. Gabriel Zuchtriegel Università degli Studi della BasilicataScuola di Specializzazione in Beni ArcheologiciVia S. Rocco, 175100 [email protected]

Inhaltsverzeichnis

Hans-Joachim GehrkeEinleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Wolf-Dietrich NiemeierForschungsfeld 1: Kontinuität und Wandel an Kultorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Volkmar von GraeveDas Aphrodite-Heiligtum von Milet und seine Weihegaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Arnd Hennemeyer Kontinuität und Wandel. Beobachtungen am Zeus-Tempel von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Helmut KyrieleisMythos und Politik. Zur Deutung des plastischen Bildschmucks des Zeus-Tempels von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Wolf-Dietrich Niemeier Kultkontinuität von der Bronzezeit bis zur römischen Kaiserzeit im Orakel-Heiligtum des Apollon von Abai (Kalapodi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Nils HellnerKalapodi. Neue Kriterien einer Typologie der dorischen Architektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Anja SlawischDidyma. Untersuchungen zur sakralen Topographie und baulichen Entwicklung des Kernheiligtums vom 8.–4. Jh. v. Chr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Stefan LehmannForschungsfeld 2: Ende und Nachleben von Kultorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Christoph B. Konrad – Dorothée SackDie Wiederverwendung von Baugliedern in der Pilgerkirche (Basilika A) und in der Großen Moschee von Resafa-Sergiupolis/Rus.āfat Hišām . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Andreas Effland»Bis auf den heutigen Tag begab sich kein Mensch mehr auf den Hügel von Abydos um zu opfern« – Zum Ende der Kulthandlungen in Umm el-Qaʿāb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Dietrich RaueHeliopolis – eine Hierapolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Stephan Lehmann – Andreas GutsfeldSpolien und Spoliarisation im spätantiken Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Nils Hellner – Nicole Alexanian – Claudia Bührig – Ute Rummel – Detlev Wannagat – Mike SchnelleForschungsfeld 3: Gestalteter Raum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Christina LeypoldDie Statuenbasen im Zeus-Heiligtum von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Stefan M. MaulDas Haus des Götterkönigs. Überlegungen zur Konzeption überregionaler Heiligtümer im Alten Orient . . . . . . . . . . . . . 125

Ute RummelDer Himmel auf Erden. Heiligtümer im Alten Ägypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Claudia BührigDas Theater-Tempel-Areal von Gadara. Konzeption und Wandel des gestalteten Raumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

VI Inhaltsverzeichnis

Nicole AlexanianDie Gestaltung der Pyramidenanlagen des Snofru in Dahšur/Ägypten. Einführende Bemerkungen zum Grabungsplatz von Dahšur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Rüdiger GogräfeIsriye (It-rīah)-Seriana. Bemerkungen zur Raumfunktion eines severischen Tempels in Syrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Sophie HelasPunische Heiligtümer in Selinunt. Architektonische Gestaltung und religiöse Rituale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Margarete van EssGestaltung religiöser Architektur in Babylonien. Das Beispiel des Eanna-Heiligtums in Uruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Iris Gerlach – Mike SchnelleSabäische Sakralarchitektur in Südarabien (Jemen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Ute RummelDer Tempel im Grab. Die Doppelgrabanlage der Hohenpriester Ramsesnacht und Amenophis (K93.11/K93.12) in Drāʿ Abū el-Nagā/Theben-West . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Klaus SchmidtDie Gestaltung des sakralen Raums im Frühneolithikum Obermesopotamiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Iris Gerlach – Gunvor Lindström - Dietrich RaueForschungsfeld 4: Votiv und Ritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Ulrich DemmerText, Drama und performativer Diskurs. Ethnologische Ritualtheorien der Gegenwart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Thomas Schattner – Gabriel ZuchtriegelMiniaturisierte Weihgaben: Probleme der Interpretation. Mit Beiträgen von Nicole Alexanian, Jan Breder, Julia Budka, Frauke Donner, Ute Effland, Piet Kopp, Gunvor Lindström, Oliver Pilz, Dietrich Raue und Michael Wörrle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Gunvor Lindström – Oliver PilzVotivspektren. Mit Beiträgen von Nicole Alexanian, Ute Effland, Andreas Effland, Heide Frielinghaus, Iris Gerlach, Piet Kopp, Dietrich Raue und Gabriel Zuchtriegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Martin Bentz – Helga BumkeMahlzeiten in rituellen Kontexten. Basierend auf den Projektdarstellungen von Martin Bentz, Helga Bumke, Ute Effland, Iris Gerlach, Achim Heiden, Ivonne Kaiser, Norbert Nebes, Dietrich Raue und Gabriel Zuchtriegel . . . . . . . . 275

Ivonne KaiserRituelle Mahlzeiten im spätbronzezeitlichen Heiligtum von Milet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Ivonne KaiserRituelle Mahlzeiten im spätbronzezeitlichen (SH III A) bis früheisenzeitlichen (SG) Heiligtum von Kalapodi . . . . . . . . . . . 295

Gunvor LindströmBaktrien – Votive und Votivpraxis in den hellenistischen und kuschanzeitlichen Heiligtümern (3. Jh. v. Chr. – 3. Jh. n. Chr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Piet KoppVotive aus dem Schutt. Der Satet-Tempel auf Elephantine und die Stadterweiterung der 6. Dynastie . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Ute EfflandDas Grab des Gottes Osiris in Umm el-Qa āʿb/Abydos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Nicole AlexanianSpektrum und Veränderung der Funde aus den Tempeln des Snofru in Dahšur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Inhaltsverzeichnis VII

Helga BumkeDer archaische Heiligtumsbefund vom ›Taxiarchishügel‹ in Didyma und sein Zeugniswert für die Rekonstruktion ›ritueller Mahlzeiten‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Oliver Pilz – Michael KrummeDas Heiligtum von Kako Plaï auf dem Anavlochos (Kreta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Martin BentzAttisch rotfigurige Keramik aus Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Susanne BocherAspekte früher Ritualpraxis anhand des geometrischen Votivspektrums im Heiligtum von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Heide FrielinghausBeobachtungen zum Votivspektrum Olympias in archaischer und nacharchaischer Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Joachim HeidenDas Artemis-Heiligtum in Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Svend HansenBronzezeitliche Deponierungen in Europa nördlich der Alpen. Weihgaben ohne Tempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Gabriel ZuchtriegelEisenzeitliche und archaische Funde aus dem ›Santuario Orientale‹ von Gabii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Thomas SchattnerDie Romanisierung einheimischer Heiligtümer im Westen der Iberischen Halbinsel unter besonderer Berücksichtigung von Votiv und Ritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393