E. А. СМАГУЛОВ “ШАШЛЫЧНИЦЫ” АЛТЫНТОБЕ

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of E. А. СМАГУЛОВ “ШАШЛЫЧНИЦЫ” АЛТЫНТОБЕ

К.АЗАК.СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ УЛТТЫК, FbmblM АКАДЕМИЯСЫНЫК

ХАБАРЛАРЫИЗВЕСТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СЕРИЯОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

1 ( 2 4 2 )ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2004 г.

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1962 ГОДА ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

АЛМАТЫ НИЦ «Рылым»

В раннесредневековых Городских некрополях южноказахстанских городу помимо погребений в наземных склепах захоронения совершались в прост»! грунтовых могилах, в грунтовых могилах с подбоем или с сырцовым склепов на дне могильной ямы, в под курганных катакомбах и во многих других вариаи тах погребальных сооружений. Принято считать, что многообразие погр! бальных сооружений отражает этнокультурную многокомпонентность состав городского населения. В настоящее время назрела проблема аналитического рассмотрения круга проблем происхождения доисламских погребальных со- оружений и обрядов Среднесырдарьинского региона.

Summary

The preliminary research results ofthe necropolis in Sidak ancient settlement are published in the article. Only four ground crypts were excavated so far. They are made of abode bricks and have a square funeral chamber with cavities along the walls. The bodies were buried dressed and stretched on their backs along with the accompanying inventory. Obviously, the crypts were used as family burial- vaults. Such method of burial had been used for a long period of time. The material found during clearing enables to refer the time o f crypts functioning to the Vl-VII centuries and synchronize them with the main construction horizon o f Sidak ancient settlement.

Известия HAH PK. Серия общественных наук. 2004. № I

E. А. СМАГУЛОВ

“Ш АШ ЛЫЧНИЦЫ” АЛТЫНТОБЕ

Своеобразную категорию керамических изделий, характеризующих культуру ранних поселений и городов Средней Сырдарьи, представляют находки так называемых “подставок”, или “шашлычниц”. Это название-определение вошло в литературу, вероятно, с легкой руки Г. В. Григорьева, обнаруж ивш его большое количество их при раскопках городища Каунчитепа, так как он предположил, что они могли служить поставками под вертела1. Последующие археологические исследования установили, что подобные изделия являются* специфическим атрибутом городищ и поселений Присырдарьинского региона в эпоху культуры Каунчи и в раннем средневековье2. Их появление здесь связывают с 1 этапом культуры Каунчи и относят к первым векам до н. э. "

1 Григорьев Г.В. Каунчитепа (раскопки 1935 г.) Ташкент, 1940. С. 25, рис. 29, 30. СледУ* сложившейся традиции, мы также будем именовать данные керамические изделия “шашлычНИ" цами”, выделяя их из большой и разнообразной группы синхронных “подставок” (“двурогие’ > “пирамидальные”, “брусковидные”, “на цилиндрической ножке” и пр.).

2 Левина Л.М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в 1 тысячелетии н. э. //ТХАЭЭ. М > 1971. Т. VII.

Рис. I.Шашлычнииы •

1 .2 - Гашкентскнйоазис(по

Г. В. Григорьеву)-3.4 - Фергана

(по Г. А. Брыкиной).5-10-СогД (п0

Г. А. ПугаченковоЙ)

Рубежу веков- Эта специфическая категория находок в слоях поселений каун- чинской культуры, а также Хорезма и Согда неизменно привлекает внимание исследователей. Г. А. Пугаченкова объединяет под этим названием два типа подставок “длинные” и “короткие”3. Но даже наиболее очевидные признаки ['‘длинные” имеют на концах зооантропоморфные протомы разной степени стилизации (Рис- 5-10); “короткие” никогда таковых не имеют, но обычно снабжены отверстием в массивной нижней части4] свидетельствуют о том, что эти два типа имеют разное функциональное назначение. С накоплением

3 Пугаченк0ва ^ ^ Очажные подставки из Булакбаши (к идеологии древнего скотовод- Ч е с к о г о н а с е л е н и я Самаркандского Согда / / О Н У . 1 9 8 6 . № 5 . С. 3 4 - 3 7 .

j pj0 м,,ению Г . А. ПугаченковоЙ, сюда вставлялся некий “соединительный стержень”. Г. д £рЬ|кИца считает, что в отверстия вставлялись вертела (Брыкина Г. А. Юго-Западная hJ*£Craiia в цСрвой половине I тыс. нашей эры. М . , 1 9 8 2 . С. 8 0 ) .

фактического материала и наблюдений появляются отдельные специальны! публикации, в которых подробно рассматривается семантика зооморфный изображений и при этом не ставится под сомнение их утилитарно-бытовая функция5. При этом ситуация с интерпретацией функционального назначения этих керамических изделий напоминает истоки одного из “научных мифов’! возникшего, как это убедительно было показано В. Ю. Зуевым, из неверного понимания назначения одного атрибута косметических наборов погребальных комплексов эпохи РЖВ6.

Находки “шашлычниц" при раскопках верхних горизонтов городища Ал- тынтобе в Отрарском оазисе поднимают верхний хронологический рубеж их бытования и вместе с находками из соседних памятников включают Отрар! ский оазис в регион их массового распространения. Появившиеся в последнее время материалы позволяют по-новому аргументировать гипотезу об их культовом назначении.

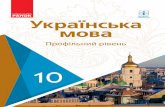

Из ям верхнего строительного горизонта цитадели Алтынтобе, который датируется IX-X вв., происходят фрагменты двух глиняных “подставок”, представляющие собой уплощенные вытянутые бруски глины, по краям которых сделаны “возвышения - упоры”. Одна из подставок гладкая, с одной стороны боковой поверхности сделана ручка-выступ (рис. 2, 1) Этот экземпляр имеет высоту спинки 7 см, высота выступов 9 см, толщина основания 4 см. Длина, вероятно, около 20 см. В середине боковой плоскости имеется небольшая ручка, под ней углубление для удобства захвата пальцами. Спинка другой подставки представляет собой брус квадратного сечения высотой 5 см, высота бокового выступа 7,6 см. На всех гранях узкие вертикальные нарезные линии. На плоской вершине выступа и верхней грани спинки расположены в ряд конусовидные углубления диаметром 0,5 см и глубиной 1,5-2 см. Вероятная длина 15-16 см (рис. 2, 4).

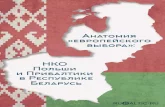

Из второго строительного горизонта (втор. пол. VIII—IX вв.) происходит фрагмент концевого выступа, оформленного протомой барана. Хорошо моделированы как бы завитые в спираль рога с характерными поперечными ребрами и слегка горбоносая морда. Глина, из которой изготовлена подставка, рыхлой структуры, со значительной примесью шамота. Иную структуру имеет тесто фрагмента другой керамической поделки, найденной во втором строительном горизонте (VII—VIII вв.) соседнего с Алтынтобе городища Мар- дан-Куюк. Это массивный брус длиной 16 см из хорошо промешенного теста, но с заметной примесью шамота. Поверхность покрыта розовым ангобом и на ней нанесен резной выемчатый орнамент. Хорошо читается р и с у н о к

5 Пугаченкова Г.А. Очажные подставки из Булакбаши (к идеологии древнего скотовоД' ческого населения Самаркандского Согда) // ОНУ. 1986. № 5. С. 34-3,7. О подставках в вИДе “головы быка” см.: Богомолов Г.И., Алимов К.А. Очажные подставки с Эгар и Куруктепае- (К вопросу о зооморфных подставках Чача) // ИМКУ. Самарканд, 1996. Вып. 27. С. 161-166. I

6 Зуев В.Ю. Научный миф о “савроматских жрицах” // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. Материалы международной конференции. СПб., 1996. С. 54-68.

кувшина с оттянутым носиком и, по-видимому, с рисунком козлика на тулове (рис. 3, 3). На конце бруска скупо моделирована головка животного (козлик или баран?). По всем признакам это может быть фрагмент (боковой отросток) богато декорированной довольно массивной “шашлычницы”.

Другой фрагмент представляет собой брус глины толщиной 9,7 см. Верхняя грань скруглена, концевой выступ без каких-то деталей. Тщательно обманна ангобом желтоватого цвета. Высота спинки - 8 см, высота выступа - *3,5 см. Если предположить, что это лишь половина подставки, то длина ее могла быть 35-38 см (рис. 2, 3). Фрагмент третьей подставки имеет толщину По основанию 6,6 см. Спинка высотой 9,5 см вверху утончается, концевой выступ высотой 13,5 см. С его вершины вниз по всем сторонам опущены Налепные волнистые гребни. Длина подставки могла быть около 25 см (рис. 2,2).

Изготовлены все подставки из рыхлой глиняной массы, со значительными примесями крупных зерен шамота, покрыты ангобной обмазкой. На верхних Поверхностях подставок, на боковых выступах не отмечено каких-либо сле- Аов систематического воздействия - потертостей, разрушения ангобного слоя

______________________________________ _______________________________ аз.

Рис. 2. Городище

Алтынтобе. 1 -4 -фрагменты “шашлычниц”;

5 - курильница; 6 - очажная

подставка

Рис. 3. Очажные подставки с Алтынтобе (1,2); 1

фрагмент “шашлычницы” с Мардан-Куюка (3) |

и пр., так же, как и не обнаружено явных следов систематического воздействия сильного огня - прокаленность, закопченность одной из сторон и пр. Обычно при публикации данных изделий отмечается, что присутствуют следы воздействия огня (большая прокаленность, копоть) на одной из сторон. С. К. Кабановым отмечено, что “подставка долго стояла на горячей поверхности очага, о чем свидетельствует почернение всей нижней части на высоту до 2,5 см”7. Рыхлая структура теста подставок, что неоднократно отмечалось в публикациях, также не свидетельствует о том, что они служили опорой полных казанов. Это обстоятельство специально подчеркнул еще Г. В. Григорьев, когда отметил, что у подобного рода изделий, “рогачей”, более менее прочной является ангобная поверхность, “едва она разрушается, как все тело изображения легко рассыпается даже при слабом нажиме”8. Ни разу в публикациях этих подставок не отмечалось, что выступы - зооморфные протомЫ имеют характерные повреждения, которых не могло не быть при регулярном воздействия на них тяжелых казанов. О том, что они не могли быть подставками под вертела, говорит малая высота спинок, на которые укладывались, как предполагается, вертела с мясом. Во всяком случае в жилищах I тыс. н. э- не известны такие типы очагов, при которых подставки могли быть функционально эффективными. Для установки на очаг котлов могли служить более массивные специальные “двурогие” керамические подставки, а также “пирамидальные” или “цилиндрические” их типы. Как наиболее поздний вариант

7 Кабанов С.К. Культура сельских поселений Южного Согда III—VI вв. Ташкент, 1981. С. 32-8 Григорьев Г.В. Каунчитепа (раскопки 1935 г.). Ташкент, 1940. С. 27.

94 ___________________________Л

I п0дставок (до VIII в.) считаются “пирамидальные" подставки9. Подобные 3 |0вые подставки, правда четырехгранные, сохранились в традиционном р1' , (горных таджиков под названием “гючаки”10. Несколько таких явно очажных

■ 0 д с т а в о к было найдено на Алтынтобе (рис. 2,6; 3, 1,2). Их высота около 15- U см, имеют массивное расширенное основание. Другие виды известны как

0 гаты е подставки в виде бычьей головы”. На Алтынтобе их пока не найдено. ()ии были неоднократно зафиксированы в непосредственной связи с очагами

их утилитарная фу нкция несомненна. Эти наблюдения свидетельствуют о том. чт0 “шашлычницы” хотя и были как-то связаны с очагом, но не могли сл у ж и ть в роли бытовых очажных подставок под котлы или шампуры. Для этих целей в быту “каунчинцев” могли служить подставки других типов. Обычно они наряду с “шашлычницами” присутствуют в синхронных слоях памятников.

Никогда “шашлычницы" не были зафиксированы in situ на бытовых очагах в жилищах, но то, что они при использовании были как-то связаны с очагом, отмечено в их условном названии. С расширением исследований памятников каунчинской и тесно связанной с ней отрарско-каратауской и джетыасарской культур бассейна Сырдарьи, включая также памятники Согда, связанные с “каунчинской инвазией”, подобные находки стали обычным явлением. Выяснилось, что широко распространенные со времени Каунчи I “шашлычницы” доживают вплоть до IX в. А территориально они присутствуют в памятниках конца I тыс. до н. э. - I тыс. н. э. от Енисея до Дуная". Широко представлены такого рода подставки в позднескифских комплексах (II-III вв.) Крыма и Северного Кавказа12. М. И. Вязмитина видит в них атрибуты солнечного культа11. При этом отмечалось, что “глиняные очажные подставки с протомами животных на концах в позднескифских (причерноморских. -С . Е.) и каунчинских городищах также необъяснимо близки” 14. Эти странные изделия неоднократно привлекали внимание исследователей и по вопросам их происхождения, хронологии, назначения и использования высказано множество мнений15.

9 Богомолов Г.И., Алимов К.А. Очажные подставки с Эгар и Куруктепае: (К вопросу о зооморфных подставках Чача) // ИМКУ. Самарканд, 1996. Вып. 27. С. 161-166.

111 Якубов Ю. Раннесредневековые бытовые очаги из поселения Гардани Хисар // Жилище народов Средней Азии и Казахстана. М., 1982. С. 119.

11 Левина Л.М. Керамика нижней и средней Сырдарьи в I тыс. н. э. // Труды ХАЭЭ. М., '971. Т. VI. С. 68.

12 См.: Шульц П.М. Позднескифская культура и ее варианты на Днепре и в Крыму // МИА. М-, 1971. Т. 177; Дашевская О.Д. Поздние скифы в Крыму// САИ. М., 1991. Вып. Д. 1-7. С. 14.

13 Вязм1тша МЛ. Золотая Балка. Кшв, 1962. С. 208-212. См. здесь же библиографию.14 Берлизов Н Е., Каминский В.Н. Аланы, Кангюй и Давань // ПАВ. 1993. № 7. С. 108.13 Пугаченкова Г.А. Очажные подставки из Булакбаши (к идеологии древнего скотовод

ческого населения Самаркандского Согда) // ОНУ. 1986. № 5. С. 34-37; она же. Древности ^ианкаля. Ташкент, 1989. С. 107-120; Филанович М. И. Ташкент: зарождение и развитие города и городской культуры. Ташкент, 1983. С. 144; Буряков Ю.Ф. Археологические материалы к Этнической истории бассейна Средней Сырдарьи в древности и Средневековье // Материалы к этнической истории населения Средней Азии. Ташкент, 1986. С. 54; Кабанов С.К. Культура сельских поселений Южного Согда III—VI вв. Ташкент, 1981. С. 31-32; Богомолов ПИ., Алимов К.А. Очажные подставки с Эгар и Куруктепае: (К вопросу о зооморфных подставках Чача) // ИМКУ. Самарканд, 1996. Вып. 27. С. 161-166.

Л .

Не претендуя на решение всего спектра вопросов, связанных с этими изде лиями, рассмотрим вопрос об их возможном использовании16. Предварите^ но нужно отметить, что в определении их функционального назначения гос, подствует “утилитарная” точка зрения. Она была сформулирована, как отмечено, еще Г. В. Григорьевым, увидевшем в них подставки под вертела17 (рИс 1, 1,2). Впоследствии это определение стало само собой разумеющимся и традиционным18. Лишь некоторые авторы высказывали сомнение в подобно^ интерпретации назначения этих находок, но “культовую” трактовку ничем не обосновывали, ссылаясь лишь на то, что и утилитарное использование их также не обосновано19. Исходя из особенностей мифологического мышления можно синтезировать оба подхода, и видеть в этих изделиях приспособления для готовки пищи наделенные к тому же функцией оберега, “охранявшего сакральный центр дома и его обитателей от воздействия злых сил”20. Но при этом стоило бы типологический и функционально разделить “подставки в виде бычьей головы” и “шашлычницы”.

В наиболее общем виде “шашлычницы” как отдельный вид подставок представляют собой удлиненный уплощенный и поставленный на узкую грань пласт глины. Концевые участки оформлены или протомами животных, или просто имеют различно оформленное возвышение. На одной из боковых сторон в середине обычно сделана петлевидная (или иная) ручка. Концевые выступы могут быть различной высоты, так же, как толщина и длина самого изделия. Пропорции бокового контура укладываются в интервал от 1:2 до 1:3.

В последнее время в результате исследований в Присырдарьинском регионе получены интересные данные, которые, на наш взгляд, могут помочь в

понимании роли и функции этих “подставок”. Анализ накопленных данных показывает, что не следует абсолютизировать вывод JT. М. Левиной о полной замене в каунчинской культуре в IV-V вв. “шашлычниц” на “бычьеголовые подставки”21. Вполне вероятно, что на всех хронологических этапах этой культуры эти два типа подставок сосуществовали, являясь разно функциональными

16 Понятно, что рассмотрение этих вопросов без предварительного учета, картографирования, классификации всех случаев подобных находок (и прежде всего неопубликованных) будет преждевременным.

17 Григорьев Г.В. Каунчитепа (раскопки 1935 г.). Ташкент, 1940. С. 25; он же. Краткий отчет о работах Янгиюльской археологической экспедиции. 1957. Ташкент, 1940. С. 8.

18 Левина Л.М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в 1тыс. н. э ... С. 73; Пугаченкова ГЯ- Очажные подставки из Булакбаши (к идеологии древнего скотоводческого населения Самар' кандскогоСогда)//ОНУ. 1986. № 5. С. 34-37; она же. Древности Мианкаля. Ташкент, 1989- С. 107-120; Максимова А.Г. и др: Древности Чардары... С. 62. Я

19 Кабанов С.К. Культура сельских поселений Южного Согда III-VI вв. Ташкент, 198 С. 31-32 (здесь почему-то С. К. Кабанов ссылается на Г. В. Григорьева, который однозначй определял их как приспособления для жарки мяса); Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы... С. 12J Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии //Археология СССР. М., 1985. С. 303.

20 Богомолов Г.И., Алимов К.А. Очажные подставки с Эгар и Куруктепае... С. 165.21 Левина Л.М. Керамика и вопросы хронологии памятников джетыасарской культуры

Материальная культура народов Средней Азии и Казахстана. М., 1966. С. 57.

96______________________________________________________ ________ ________________Ш

.нЬ1МИ атрибутами” . В ходе расчистки алтаря одного из святилищ (пом. 0 ' на цитадели раннесредневекового городища Сидак в Туркестанском оази-

■ была зафиксирована интересная деталь. Алтарь был установлен в середи- сС ||0мешения, вдоль стен которого устроены суфы2\ Исследованиями ран-

Ке^редневек0вых памятников в Согде, Хорезме, Уструшане, Шаше выявлен 1,6 подобных помещений. Они входят в застройку цитаделей, дворцов, явля- С1 частью храмового комплекса - святилища24. В описаниях раннесредне- ековы х храмов алтари, подобные сидакскому, названы как "подковообраз-

; ые алтарные подиумы”25. Иа поверхности алтаря сидакского святилища вдоль края средней части прямой стороны из глины сделан налеп в виде валика с

[приостренным верхом и конусовидными выступами на концах. Длина этой детали - около 50 см. высота выступов - до 16 см26. Эта деталь напоминает

; св0ей конструкцией, с одной стороны, каунчинские “шашлычницы", с другой - своим местом в структуре очага-алтаря - странные керамические “алтари- ки’\ найденные в склепах джетыасарской культуры в низовьях Сырдарьи27.

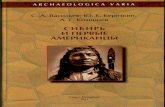

Благодаря тому, что часть “джетыасарцев" хоронила своих покойников в склепах, устроенных наподобие традиционных жилищ, мы имеем более информативный, чем очаги в жилищах, вариант устройства их очагов-алтарей. Для второго, по классификации Л. М. Левиной, типа склепов в отличие от прочих характерно наличие в центре пола стационарных подпрямоугольных с овальной одной стороной и прочих форм очагов, заглубленных в пол на 5 - 15 см с бортиками по краю, т. е. тех же домашних очагов, но вместо полусферических парных налепов, характерных для очагов в жилищах. В “передней" масти очага здесь установлены своеобразные “алтарики” “в виде прямоугольной в плане плитки из обожженной глины с трехъярусными и ступенчатыми пирамидками на концах”. Зафиксировано девять таких случаев и все в склепах, датируемых V-VII вв .28 (рис. 4). Вероятно, что парные налепы на очагах в жилищах и ступенчатые пирамидки по краям “алтариков” в погребальных склепах семантически эквивалентны.

Нужно отметить, что в массовом материале, полученном за многие годы интенсивных исследований памятников джетыасарской культуры, “шашлычницы”

22 Богомолов Г.И., Алимов К.А. Очажные подставки с Эгар и Куруктепае... С. 164.23 Смагулов Е.А., Туякбаев М.К. Археологическое исследование городища Сидак // Извес-

[ия МОН РК. Сер. общ. наук. 2003. № 1. С. 83-98, рис. 7.24 Гуревич Л.В. К интерпретации пянджикентских “капелл” // Культурные связи народов

Редней Азии и Кавказа. М., 1990. С. 67-89. В цитадели Сидака в одном комплексе присутствуют два архитектурных типа святилищ: 1 - с пристенным алтарем и нишей в стене над ним;

"с полуовальным алтарем в центре помещения святилища.2' Гуревич Л.В. К интерпретации... С. 76.26 Смагулов Е.А., Туякбаев М.К. Археологическое исследование городища Сидак... Рис. 8.17Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья в 1 тыс. до и. э. - 1 тыс. н. э.

^ • 1996. С. 88.28 Левина Л.М. Этнокультурная история... С. 8 1 -84: Левина Л. М. Джетыасарские склепы

/ Низовья Сырдарьи в древности. Вып. 2. Джетыасарская культура. Ч. 1. Склепы. М.. 1993.С. 92.

3Рис. 4. "Алтарики” из склепов джетыасарской культуры (по Л. М. Левиной)

каунчинского типа практически не известны. За таковую можно признать лишь один невзрачный фрагмент (тип 2 по Г. А. Пугаченковой), прорисовку которого Л. М. Левина поместила в одну из таблиц24. “Алтарики” же неоднократно (в 9 случаях) зафиксированы в склепах второго типа in situ “в передней части центрального напольного очага или же непосредственно перед очагом напротив входа в камеру”. Ясно, что это непременный атрибут алтаря (культа предков?) и, можно предположить, что именно установка и наличие этой керамической детали придавали очагам погребальных склепов особое значение. Нам представляется, что деталь, зафиксированная на алтаре пом. 14 сидакской цитадели, представляет собой один из вариантов джетыасарских “алтариков' и семантический эквивалентна известным “шашлычницам”, хотя смысл и функциональное назначение этих деталей алтарей и “шашлычниц” пока остается загадочным. Их сближает форма - вытянутый “брусок” с возвышениями на концах и связь с алтарем-очагом. Джетыасарские “алтарики” Л. М. Левина также сопоставляет “с парными конусовидными выступами на концах специальных возвышений центральных открытых очагов основного помещения каждой жилой секции” во всех джетыасарских городищах30. Аналогичные детали имеются и на напольных очагах в алтынтобинских и куйруктобинскиХ домах, но относящихся уже к VI 11-Х вв.

29 Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья в I тыс. до н. э. - I тыс. н. э ..-j С. 261, рис. 66.

30 Левина Л.М. Этнокультурная история... С. 249; см .также: Левина Л. М. Керамика НиЖ- ней и Средней Сырдарьи в 1 тысячелетии н. э. //ТХАЭЭ. М., 1971. Т. VII, рис. 59. Может быть, поэтому и нет “шашлычниц” в быту “джетыасарцев”?98 _____________ ____ _______________J

[Зполне вероятно, что в жилом помещении джетыасарского дома,.так же, . ц в раннесредневековых домах Отрарского, Туркестанского оазисов,

г ‘ ,е арабского периода, помимо прочего, был ярко выражен культовый ^.цент31- Центральный очаг жилища являлся и своеобразным алтарем, на

Г 1 гором находился почитаемый домашний огонь, и поэтому очаг особым К разом оформлялся.

После находок в джетыасарских склепах и сидакского алтаря появляется (возможность высказать предположение о функциональном назначении кера- мИческих "'шашлычниц” - они, так же, как ‘"парные налепы” и “алтарики” с пирамидками, служили атрибутами алтарей, портативными деталями, которые придавали любому очагу, костру дополнительный сакральный смысл.

В этой связи интересны результаты раскопок городища Кызылкыр на окраине Бухарского оазиса. Здесь был раскопан явно культовый комплекс последних веков до н. э. - первых веков н. э. Многие признаки керамического комплекса свидетельствуют о связи его обитателей с культурами Средней Сырдарьи. В одном из помещений, к югу от главного святилища, были расчищены на специальном округлом возвышении с бортиками по краям “толстый слой золы”, следы воздействия огня и зооморфные “подставки для котла”32. Все помещения, а их шесть этого ЮВ комплекса не имеют признаков жилых помещений. В самом помещении с очагом на возвышении также нет обычных элементов жилого помещения - суф. Это заставляет понимать данные помещения как комплекс служебных, подсобных помещений святилища. Обнаруженные на очаге зооморфные подставки названы “грубые подставки под котел”, но в описании есть ряд деталей, как нам представляется, противоречащих этому определению: сделаны они из плохо обожженной глины с большим количеством шамота и поэтому “керамическая масса очень рыхлая и легко рассыпается”; на макушке бараньей головки “вылеплен гребешок”. Эти детали, на наш взгляд, исключают использование их как подставки под котел. В описании не указано, сколько подставок обнаружено на очаге. Но форма их вроде не соответствует “шашлычницам”: “На одной стороне рельефно вылеплена голова барана, а другая покатая, носит следы большого и сильного ог ня”33. Однако подставка на фото в публикации очень похожа на половинку

шашлычницы”, как они чаще всего и встречаются при раскопках. Если на очаге их было найдено всего две, то, вероятно, что это части одной шашлычницы” или части одной композиции из двух поставленных симмет

рично фигурок в виде бараньих протом. Тогда находка на Кызылкыре первая из опубликованных, находка подобных подставок на месте их использования - на культовом очаге-алтаре.

31 Смагулов Е.А. Комплекс ритуальных атрибутов из Отрарского оазиса // Археологические исследования в Казахстане. Алма-Ата, 1992. С. 34-43.

32 Нильсен В.А. Кызыл-кыр// ИМКУ. Ташкент, 1959. Вып. I. С. 67-68.33 Там же. С. 73, рис. 7.

В контексте поставленного нами вопроса нужно отметить, что имеющц! материалы по массовому доисламскому жилищу Присырдарьинского perL на показывают, что домашние очаги (в виде площадок с валиками или нр0с/ кострищ) не имеют фиксируемых '‘культовых”, т.е. функционально не обус ловленных, признаков. Отметим, что аналогичные очаги отмечены в Дй1рае ских слоях других памятников Средней Сырдарьи (Культобе-Ясы в Туркеста не, Алтынтобе у Шымкента, Мардан-Куюк в Отрарском оазисе и np.)34|g всех случаях исследователями не отмечено каких-либо археологически фИк сируемых Деталей или признаков, говорящих об особой культовой функци этих бытовых очагов. Если иметь в виду, что огонь в любой форме, тем более огонь домашнего очага, в любой культуре изначально и традиционно сакрален, то подчеркнем, что в данных очагах эта сторона никак не выражена мате риально и археологически не фиксируется. Такие признаки имеют разной типа очаги-алтари (пристенные, напольные) в дворцово-храмовых комплек сах, в отдельных святилищах (общинных, квартальных и пр.) доарабско! Средней Азии. По форме они подразделяются на “подковообразные” и “ квадратные”. По мнению P. X. Сулейманова, два этих основных типа имеют независимое происхождение’5. Кроме упомянутых дворцово-храмовых комплексов (Куйруктобе, Сидак, Канка, Актепе и т.д.), в системе застройки доарабских поселений известны своеобразные “общинные”, “квартальные” святилища. Эго, прежде всего, пом. 4 р2 Кок-Мардана. Оно небольшой площади (4,4x4,4 м), невысокие суфы по периметру стен, в стене напротив входа алтарная ниша (70x50x40 см) и под ней прямоугольный подиум. В структуре поселения Кок- Мардан упоминается на площади раскопа 1 большое помещение (более 100 м?) с открытым очагом в центре, которое могло быть общинным святилищем’6 Общинные святилища выделяются в структуре застройки полностью раскопанного согдийского поселения Гардани Хисар и других провинциальных селений37. В застройке джетыасарских поселений обязателен дом с расположенной по кругу суфой и глубоким очагом, свойственным жилищам в т о р о г о типа, который, по мнению Jl. М. Левиной, служил “культовым или общ ественным помещением”38.

Из этого следует, что в доарабский период основными местами отправления культа являлись специальные помещения (комплексы пом ещ ений) во дворцах, замках, кварталах общинников, на кладбищах. В них у с т р а и в а л и с ь

34 Смагулов Е.А., Григорьев Ф.П., Итенов А. Очерки истории и культуры средневекового Туркестана. Алматы, 1999. С. 101; Байпаков К.М., Подушкин А.И. Памятники земледельческо скотоводческой культуры... С. 70 и сл.

35 Сулейманов P.X. Древний Нахшеб... С. 266-270.36 Байпаков К.М., Подушкин А.Н. Памятники земледельческо-скотоводческой культуры-"

С. 30, 32, 33, рис. 11.12. Большое святилище оказалось неисследованным.37 Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда. Душанбе, 1988.38 Левина Л. М. Этнокультурная история Восточного Приаралья в I тыс. до н. э. — 1 тыс. н .э .*

С. 27.

■ 1наЛЬнои формы и конструкции очаги-алтари или алтарные подиумы для c(1t гчтивных вместилищ огня. Ю. Якубов считает возможным выделять в Г ^ 1 1 ексе культовых, помещений святилища огня с очагами-алтарями или

jhv мами для установки переносных алтарей и “святилища или храмы идо- I - с нишами в стенах, подиумами-постаментами для установки скульптур |»зображени^ богов-. Домашние очаги до VIII в., может быть, исключая жили- ! а Цжетыасар40, не имеют “нефункциональных признаков". Но это не исключает того, что здесь не было почитания огня и при этом не совершались

ие-то ритуальные манипуляции и пр.1 Неделимость “духовного’" и “мирского”, “функционального” и “символи

ческого” в мифологическом мышлении архаического и традиционного средневекового общества является аксиомой в историко-культурных исследованиях. В частности, П. Бернар и С. Г. Хмельницкий считают некорректным интерпретацию так называемых капелл в жилищах раннесредневекового Согда исключительно как культовых помещений, молелен. “Культура, мировоззрение и быт людей раннего средневековья были религиозными в самой основе, жизнь во всех ее проявлениях имела тогда религиозно-ритуальный характер, и искусственно выделить эту культовую и ритуальную субстанцию из частной, общественной и государственной жизни означало бы ее разрушить”41. Как нам представляется, раннесредневековые жилища средней Сырдарьи достаточно полно воплощают этот культурологический постулат. Зачастую здесь, в единственном жилом помещении, снабженном разнообразными атрибутами, протекала жизнь семьи во всех ее формах. Но до VIII в. в интерьере рядовых жилищ археологически практически не фиксируются проявления духовной культуры, культовой стороны жизни. Материализованные признаки этой стороны жизнедеятельности были, вероятно, вынесены и сконцентрированы в специально отведенных и соответствующим образом оформленных общественных местах (храмы, святилища и пр.). Такая ситуация была характерна для позднеантичной (кушанской) культуры Средней Азии (I—II вв. н. э.). Широкомасштабные исследования городища Кампыртепа в Бактрии показали, что в каждом жилом квартале были устроены общинные святилища с(салтарями огня” типа пристенных каминов42. В цитадели же наблюдается

концентрация культовых комплексов, не имевших помещений для жилья О, притом, что сохранившихся жилых комплексов 28)4-1.

Якубов Ю. Религия древнего Согда. Душанбе, 1996. С. 69-70.40 Г1о имеющейся публикации невозможно определить время бытования “напепов” на очагах.41 Хмельницкий С. Между кушанами и арабами. Берлин; Рига, 2000. С. 255.42 Русанов Д. Градостроительная культура Кампыртепа эпохи кушан // МТЭ. Ташкент,

2,)00. Вып. 1.С. 23.43 Курбанов С. Археологические исследования цитадели Кампыртепа // МТЭ. Ташкент,

'ООО. Вып. 1.С. 41.

Ж

Другая ситуация фиксируется в рядовых жилищах, относящихся ко JL мени после "принятия ислама”, т.е. к IX (VIII) - XII вв.44 Как показы^ 6 материалы раскопок городищ Куйруктобе и Алтынтобе в Отрарском оази 1 здесь при сохранении прежних принципов планировки жилища на прежних форме напольных очагах с бортиком фиксируются конусообразные налепу в углу помещения появляются небольшие алтарные ниши с подиумами ними, т. е. атрибуты отправления культа, к которым относятся перечислений выше детали, появляются в частном жилище, которое в доарабское врем, было практически их лишено. Такое явление вполне закономерно в условиях нетерпимого отношения ислама к языческим культам и всякого рода поюю нения идолам в условиях политики насильственной исламизации методам! экономического и внеэкономического принуждения. С разрушением арабам, в ходе завоевания Присырдарьинского региона (“страны Шаша и Тарбанда' храмов и святилищ и всей инфраструктуры, обслуживавшей древние культы их отправление стало частным делом, афиширование которого не поощрялосьи, возможно, было опасным. Поэтому, на наш взгляд, в VIII в. атрибуты, ране! свойственные общественным святилищам, появляются в частных домах. В рядовых жилищах Отрарского оазиса это очаги-алтари с парными конусовил ными налепами, алтарные нишки в стенах с подиу-мами, находки курильниц и светильников, “шашлычниц”45. Последние изделия огрубляются, схематизируются и дестандартизируются, качество их явно ухудшается, что може; свидетельствовать об изготовлении этих атрибутов самими пользователями в “домашних условиях”. Это естественно в условиях прекращения ремеслен ного их изготовления46. Ремесленник мог позволить себе изготовление пре дельно схематизированных “шашлычниц” без каких-либо зооморфных икони- ческих элементов. Терракотовая фигурка-налеп в алтарной нишке пом. 25 Алтынтобе, по сути, - лишь обломок, фрагмент47. Это центральный почитаемый образ культа и вряд ли такое могло бы иметь место, если можно было бы свободно приобрести новую фигурку в лавке мастера на рынке и зам енить

дефективную.

44 Процесс исламизации городского и полукочевого, кочевого населения северо-восточных областей Мавераннахра имел свою специфику по сравнению, например, с Хорасаном или Согдом и свою динамику для каждого этнокультурного и хозяйственного компонента населения- В исследовании этой комплексной проблемы роль археологических массовых материалов вс̂ еще не оценена по достоинству {Джуманалиев Т.Д. Проблемы трансформации традиционно11 религии номадов в эпоху средневековья // Буддизм и христианство в культурном наследи Центральной Азии Бишкек, 2003. С. 179-188).

4' Смагулов Е.А. Комплекс ритуальных атрибутов из Отрарского оазиса // Археологиче кие исследования в Казахстане. Алма-Ата, 1992. С. 34-43.

4<' В доарабское время даже примитивные по форме подставки в виде “двурогих к и р п и ч е й

изготавливались в специальных мастерских. Одна из таких мастерских с почти полусотней оД^И типных заготовок была обнаружена на городище Эргартепе в Ташкентском оазисе (см.: БогаМЩ лов Г.И., Алимов К.А. Очажные подставки с Эргар и Куруктепае: (К вопросу о з о о м о р ф н Ы

подставках Чача... С. 161-166).47 Смагулов Е.А. Комплекс ритуальных атрибутов... С. 36, рис. 1.

102 __________ ____________________Ш

I ц принципе аналогичный процесс трансформации фиксируется при наследии микростратиграфии слоев VI-VIII вв. застройки Афрасиаба. Здесь

1 ,есте больших по масштабам, богато декорированных дворцовых культо- н'! помещений, в IV строительном периоде (сер. VIII в.) устраиваются скром- В1 с примитивным оформлением культовые помещения. В доме 4 “аристо-

| атического квартала” парадный зал не функционирует, а в одном из длин- E in Узких К0РиД0Р0в в дальнем его конце пытаются устроить культовый Г сек (в стене вырубают алтарную нишу), но эта перестройка остается неза- [ gt,ptueHHofi. На площади дворцового зала VI—VII вв. в сер. VIII в. устраивается «несколько маленьких помещений. Центральное помещение (№ 6. 4,25x3,9 м) [также являлось культовым. Здесь имеется подиум (0,6x0,85 м) без следов [огня на поверхности и ‘"8-образный” углубленный в пол очаге глиняными бортиками- На эти важные детали, показывающие, как нам представляется, ситуацию с доисламскими культами, невозможно не обратить внимание. “В вос- 1 становленных домах согдийской знати Самарканда (восстановленных в краткий период компромиссной политики арабских властей, разрешивших в 738-740 гг. вернуться согдийцам, ранее бежавшим от идеологического террора. - С. Е.) мы вновь наблюдаем помещения с алтарями, но как резко они отличаются от помещений доарабского Согда”48. P. X. Сулейманов считает, что только в “условиях идеологического гнета арабов” было возможно, что бы святилища, ранее занимавшие независимо от социального статуса владельца центральное место в согдийских домах, стали строиться “в глубине жилья, в дальних концах коридоров или маленьких глухих отсеках площадью от 3 до 8 м2”49.

Другое существенное изменение в структуре застройки постарабских городов, прослеживаемое на уровне планировки частных домов и свидетельствующее о существенных изменениях в бытовой культуре населения - появление в домах “правоверных” так называемых “тазаров”, которые были необходимы для совершения регулярных ритуальных омовений. Такое явление четко прослежено, например, при раскопках городской рядовой застройки в Пайкенде. В помещении дома Va-I первый строительный период характеризуется наличием П-образной суфы и овальным подиумом-очагом в центре пола. Этот уровень датируется монетой VI—VII вв. А во втором-третьем периоде (VIII вв.) уровень подиума забутовывается, тем самым повышается Уровень пола, под которым остаются прежние конструкции интерьера, а в углу сУфы устраивается кабинка с ташнау50. Отметим, что в верхнем горизонте этого квартала (IX-X вв.) расчищено большое помещение (9x6 м), вымощенное обожженным кирпичом с двумя колоннами, которое могло быть квартальной мечетью51. Подобных примеров существенных преобразований в

w Ахунбабаев X. Домашние храмы раннесредневекового Согда// Городская культура Бакт- Рии-Тохаристана и Согда. Ташкент, 1987. С. 16.

49 Сулейманов Р.Х. Древний Нахшеб... С. 264.50 Материалы Бухарской археологической экспедиции. Вып. II. Раскопки в Пайкенде в

2000 году. СПб., 2001. С. 46-49.51 Материалы Бухарской археологической экспедиции. Вып. II... С. 36-37.

___________________________________________________________________ ___ _________ Ш1

культуре населения городов Средней Азии, свидетельствующих об из ниях в культово-религиозной сфере, произошедших в VIII-IX вв., м0* Чо привести множество. Они обычно проявляются при тщательной фицСа ции микростратиграфии городской жилой застройки. Этот весьма сдЦ . ный и противоречивый процесс “смены веры” можно, наверное, проиллюст* рировать, сопоставив жилища, точнее их очаги, Отрарского оазиса VI-Vl| и VIII—IX вв.52

Симметричные налепные выступы на очагах в жилищах Куйруктобе 1х ̂XI вв. названы “налепами в виде груди”, а сам очаг - “антропоморфной площадкой с бортиком”53. При этом как на реминисценцию этой детали указывается на “бугорки налепы” на устьях очагов типа “чагдон”, зафиксированных этнографами в кишлаках Ферганы и на уникальный напольный очаг X в. одного из жилищ хорезмийского городища Джигирбент. Но при внимательном рассмотрении оказывается, что “антропоморфный” очаг Джигирбента не имеет налепов “в виде груди”54, а “чагдоны” представляют собой круглую конусовидную, наподобие тандыра, яму до 0,5 м глубиной с круглым устьем, на краю которого сделаны три налепных бугорка, на которые устанавливался котел55. Полной аналогией “куйрукским” и “алтынским” очагам в жилищах VIII—X вв. являются хронологические более древние (и синхронные) очаги в домах и склепах джетыасарской культуры. Именно они появились в условиях государственного идеологического гнета в жилища на смену полуовальным очагам-алтарям разрушенных святилищ Согда, Чача, Хорезма и Кангу-Тар- банда. Последние четко локализуются только в Присырдарьинском регионе и связанном с ним регионе Согда56. Происхождение формы этих алтарей (подковообразной, полуовальной), видимо, нужно искать в сарматских культовых древностях. А продолжение традиции очагов-алтарей - в алтарях

52 В этнологических, археологических исследованиях Центральной Азии общепризнанна важная роль устройства очагов, вообще системы отопления жилища как индикатора социокультурных явлений различного (экологического, этнического, религиозно-культового и пр.) происхождения. Например, форма отопления жилища лежит в основе разделения традиционного оседлого жилища таджиков Средней Азии на северное и южное (см.: Писарчик А. К. Традиционные способы отопления жилищ оседлого населения Средней Азии // Жилище народов Средней Азии и Казахстана. М., 1982. С. 102); появление очагов с дымоходами в суфе в средневековом жилище северо-востока Средней Азии позволило поставить вопрос о времени, путях проникновения и носителях этого дальневосточного способа отопления (см.: Неразик Е. Е. Сельские поселения афригидского Хорезма. М., 1966. С. 129; она же. О некоторых направлениях этнических связей населения Южного и Юго-Восточного Приарапья // История, археология и этног рафия Средней Азии. М., 1968. С. 204; Ахинж анов С.М., ЕрзаковичЛ.Б. К вопросу о происхождении канов на Сырдарье // Известия АН КазССР. Сер. общ. наук. 1972. № 2. С. 64-69).

53 Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья... С. 149-150.

54 Вишневская О.А.. Рапоппорт Ю. А. Следы почитания огня в средневковом х о р е з м и й с к о М

городе // Этнография и археология Средней Азии. М.. 1979. С. 105-112, рис. 2.55 Писарчик А.К. Традиционные способы отопления жилищ оседлого населения Средней

Азии в XIX—XX вв. // Жилище народов Средней Азии и Казахстана. М., 1982. С. 78-80, рис. I-56 Сулейманов Р.Х. Древний Нахшеб... С. 267-268.

104 ____________________________

(11 ирбенского” типа и в отрарских терракотовых алтарях XI—XII вв.57"'З'ь (елИВ предположительно место “шашлычниц” в пространственной струк-

10машних очагов-алтарей и считая джетыасарские “алтарики”, “парныена очажных площадках" и "шашлычницы” семантическими эквива-

HJ ! ,|у]и в мифолог ическом мышлении населения Присырдарьинского ре-f ' u t мы получаем возможность интерпретации семантики этих артефактов. [-НС" 1 ,I % четом изоморфизма сакральных пространственных структур различного

f ">вня и соответствующих им форм материализации и актуальности для традици онного сознания "входов, проходов, дверей”, соединяющих-отделяющих Сги уровни, было бы интересно рассмотреть перечисленные артефакты в этом к о н т е к с т е (две колонны в храмовых залах хорезмийских Калалагыра и Гяур- каты, южносогдийского Еркургана и Сидака; две колонны в интерьере залов м асонских лож в Европе; две колонки в структуре оформления пристенных алтарей, переносных очажков; оформление михрабов, порталов, дверей и т.д. мусульманских построек и пр.).

Для того чтобы отчетливее понять причины происходившей начиная, как мы считаем со второй пол. VIII в., трансформации в культово-идеологической жизни, необходимо кратко остановиться на проблеме арабского завоевания Присырдарьинского региона. Археологический материал позволяет, на наш взгляд, высказать, вопреки сложившемуся прежде представлению о том, что арабского завоевания южно-казахстанских городов не было, а исламизация здесь начинается с сер. IX в.58, предположение, что последствия арабского нашествия отразились в городах Южного Казахстана, ближайшего Ташкентского оазиса, так же, как и в городах Хорасана и Согда, разрушениями цитаделей, где располагались дворцы с традиционно акцентированной культовой функцией. Сведения одних только письменных источников о походах арабов за Сырдарью явно не достаточно, но они удачно дополняются материалами широкомасштабных археологических исследований.

Наиболее четко на основе анализа письменных источников сформулировал это положение С. Г. Кпяшторный: “ ...можно утверждать, что Средняя Сырдарья, Фергана и Семиречье фактический не входили в состав халифата, несмотря на неоднократные попытки их завоевания арабскими наместниками на Востоке”54. При этом “попыткой завоевания” он считает известный поход везира хорасанского наместника Абдаллаха ал-Мамуна в начале IX в. Но известный диалог ал-Мамуна с его везиром ал-Фадлем ибн-Сахлем, сохранившийся в сочинении ат-Табари и приводимый А. И. Михайловой, на наш взгляд, однозначно свидетельствует о том, что поход везира на Среднюю

57 Байпаков КМ . По следам древних городов Казахстана. Алма-Ата, 1990. С. 173-178. Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья...

188. Авторы "Истории Казахской ССР” (1977 г.) отодвигали начало этого процесса даже к концу IX в. (История Казахской ССР. Алма-Ата, 1977. С. 432).

54 Кпяшторный С.Г. Из истории борьбы народов Средней Азии против арабов (по руническим текстам) // ЭВ. 1954. Т. IX. С. 64.

Сырдарью был вызван тем, что “царь Отрарбенда отказался платить податд которую он обычно платил”60 (курсив мой. - С. Е.). В результате каратель' ного, а не “завоевательного” похода по усмирению центробежных тенденций в Хорасане и Мавераннахре везир ал-Фадл после назначения военно-команду^ ющим в Хорасане, как это явствует из надписей Каабы, силой оружия вновь привел к покорности “область Тарбад” и Фергану. Приведем дословно этот ценный отрывок из текста: “Также и из области Тарбад послал то, что оц потребовал с Фараба и Шавгара. И он постарался овладеть областью ОтраЦ он убил начальника пограничной местности и взял в плен сыновей карлукского джабгу с его женами, после того как заставил бежать его самого в страну кимаков и после того как овладел городом Касаном и послал арабам ключи крепостей Ферганы”. Эту компанию А. И. Михайлова называет “заключительным аккордом арабских завоеваний в Средней Азии”61. С этим определением нельзя не согласится, с одной лишь оговоркой, что это было повторное завоевание, а началось все для присырдарьинских областей почти веком раньше.

В руинах Актепа Юнусабадское в Ташкентском оазисе был найден клад серебряных омейядских дирхемов, чеканенных в Аравии и Иране с самой поздней датой 739 г. Было установлено, что клад спрятан после того, как дворец был сожжен и разрушен, т. е. пожар и разрушение в Актепа можно достаточно уверенно датировать второй четвертью VIII в. и связать с арабским завоеванием, а также синхронизировать с пожарами на других памятниках Ташкентского оазиса - Кугаиттепа, Ханабад, Мингурюк.

Интерпретируя стратиграфические данные по городищу Актепа, М. И. Фи- ланович констатировала: “ ...Н а первую треть VIII в. н. э. приходятся события, результатом которых стал разгром, пожар и последующее обрушение крепости Актепа. Монеты указывают на время арабских походов в Чач и не только датируют гибель цитадели Актепа, но и подтверждают связь с последствиями арабских походов слоев пожара и разрушений, установленных на других объектах в Ташкенте: Кугаиттепа, Мингурюке, Ханабаде” 62. С антиарабски- ми выступлениями связывает пожар и разгром “мадины Чача” в 750 г., локализуемой на городище Мингурюке, Ю. Ф. Буряков63. В огне сильного пожара сгорают храмы горного Согда в Гардани Хисаре, Куме и др.64 Еще раньше, в конце третьей четверти VII в., запустел и более не восстанавливался дворец ихшидов Согда в Самарканде. При последующем обживании в конце VII - пер. пол. VIII вв. наблюдалось, что, “кроме росписей, преднамеренному разрушению подвергалось все, что было связано с местными культами”65.

6,1 Михайлова А.И. Новые эпиграфические данные для истории Средней Азии IX в. // ЭВ- 1951. Т. V.C. 12.

61 Там же. С. 17, 19.62 Филанович М.И. Ташкент... С. I 14, 187-188. .63 Древний Ташкент. Ташкент, 1973. С. 29; Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития город

ской культуры Ташкентского оазиса. Ташкент, 1982. С. 130.м Якубов Ю. Религия древнего Согда. Душанбе, 1996. С. 69-70.65 Ахун-бабаев Х.Г. Дворец ихшидов Согда на Афрасиабе. Самарканд, 1999. С. 33.

106 _____ I

В соседнем Туркестанском оазисе при раскопках верхнего строительного горизонта цитадели городища Сидак, представленного дворцово-храмовым комплексом, также были зафиксированы следы мощного пожара66. Он произошел если опираться на находку пока единственной медной монеты, где-то в первой половине, ближе к середине VIII в. Медная монета найдена в слое пожара этого горизонта и имеет характерную “кердерскую” тамгу. Аналогичная тамга хорошо известна лишь на медных монетах Хусрава - удельного хорезмийского правителя области Кердер (низовья Амударьи). Предполагается, что этот редкий в самом Хорезме тип монет возник в конце VII - самом начале VIII вв., т. е. пожар уничтожил храм на Сидаке опять же в пределах второй четверти VIII в. и может быть связан с действиями арабских войск.

Вполне вероятно, что в Отрарском оазисе завышена верхняя граница (пер. пол. IX в.) основного строительного горизонта цитадели городища Куйрукто- бе (город Кедер)67. При характеристике находок из руин дворцового комплекса, сгоревшего в мощном пожаре со всеми атрибутами “языческого” культа, упомянуты комплексы керамики и монеты, которые уверенно датируются VI- VIII вв., но при этом верхняя граница дворца (пожар) почему-то относится к первой половине IX в. Находки только местных литых бронзовых монет со львом и отсутствие тюргешских монет или саманидских фельсов, которые были бы более уместны в слое пожара, если бы дворец существовал в конце VIII- пер. пол. IX вв., говорят о предпочтительности датировки пожара на цитадели концом первой половины VIII в. Исследователь Куйруктобе К. М. Байпаков связывает этот пожар с саманидским завоеванием юга Казахстана в пер. пол. IX в.

О. Г. Большаков, характеризуя последствия арабского завоевания для городов Средней Азии, писал: “Разграбление и увод жителей в плен практиковались лишь в случае штурма. Зная это, города предпочитали в трудных случаях заключение самого тяжелого мирного договора обороне до последнего. Во всяком случае ни Бухара, ни Самарканд не были взяты штурмом и разграблены. Разрушению подвергались только языческие храмы, имущество которых рассматривалось как обязательная добыча мусульман. Гибель храмов произвела огромное впечатление на согдийцев. Гурек (ишхид Согда) на коленях умолял Кутейбу не сжигать идолов, чтобы не случилось беды. Но идолы были сожжены, святотатцы не пострадали, и это не могло не поколебать веру в старых богов”68 (курсив мой. - С. Е.). Политика арабских завоевателей была направлена, что и понятно, на искоренение древней традиционной духовной культуры и связанной с ней идеологии. С этой цель методично Уничтожались всякие проявления прежней жреческой религии - сами свяще- нослужители, храмы, писцы, книги. В отношении Хорезма об этом известно со

“ Смагулов Е.А., Туякбаев М.К. Археологические исследования городища Сидак... С. 83-98. 67 Байпаков К.М. По следам древних городов Казахстана. Алма-Ата, 1990. С. 65-66; Байпа

ков К.М., Терновая Г.А. Центральный зал дворца городища Куйруктобе в Отрарском оазисе // Чриаралье в древности и средневековье. М. С. 156.

“ Беленицкнй А. М., Бентовнч И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии... С. 151.

кп

Сырдарью был вызван тем, что “царь Отрарбенда отказался платить по дате которую он обычно платил’’’60 (курсив мой. - С. Е. ). В результате карателя ного, а не “завоевательного" похода по усмирению центробежных тенденций в Хорасане и Мавераннахре везир ал-Фадл после назначения военно-команду. ющим в Хорасане, как это явствует из надписей Каабы, силой оружия вновь привел к покорности “область Тарбад” и Фергану. Приведем дословно этот ценный отрывок из текста: “Также и из области Тарбад послал то, что он потребовал с Фараба и Шавгара. И он постарался овладеть областью ОтраЦ он убил начальника пограничной местности и взял в плен сыновей карлукского джабгу с его женами, после того как заставил бежать его самого в страну кимаков и после того как овладел городом Касаном и послал арабам ключи крепостей Ферганы”. Эту компанию А. И. Михайлова называет “заключительным аккордом арабских завоеваний в Средней Азии”61. С этим определением нельзя не согласится, с одной лишь оговоркой, что это было повторное завоевание, а началось все для присырдарьинеких областей почти веком раньше.

В руинах Актепа Юнусабадское в Ташкентском оазисе был найден клад серебряных омейядских дирхемов, чеканенных в Аравии и Иране с самой поздней датой 739 г. Было установлено, что клад спрятан после того, как дворец был сожжен и разрушен, т. е. пожар и разрушение в Актепа можно достаточно уверенно датировать второй четвертью VIII в. и связать с арабским завоеванием, а также синхронизировать с пожарами на других памятниках Ташкентского оазиса - Кугаиттепа, Ханабад, Мингурюк.

Интерпретируя стратиграфические данные по городищу Актепа, М. И. Фи- ланович констатировала: “ ...Н а первую треть VIII в. н. э. приходятся события, результатом которых стал разгром, пожар и последующее обрушение крепости Актепа. Монеты указывают на время арабских походов в Чач и не только датируют гибель цитадели Актепа, но и подтверждают связь с последствиями арабских походов слоев пожара и разрушений, установленных на других объектах в Ташкенте: Кугаиттепа, Мингурюке, Ханабаде” 62. С антиарабски- ми выступлениями связывает пожар и разгром “мадины Чача” в 750 г., локализуемой на городище Мингурюке, Ю. Ф. Буряков63. В огне сильного пожара сгорают храмы горного Согда в Гардани Хисаре, Куме и др.64 Еще раньше, в конце третьей четверти VII в., запустел и более не восстанавливался дворец ихшидов Согда в Самарканде. При последующем обживании в конце VII - пер. пол. VIII вв. наблюдалось, что, “кроме росписей, преднамеренному разрушению подвергалось все, что было связано с местными культами”65.

60 Михайлова А. И. Новые эпиграфические данные для истории Средней Азии IX в. И ЭВ| 1951. Т. V.C. 12.

61 Там же. С. 17, 19.62 Филанович М.И. Ташкент... С. I 14, 187-188. .63 Древний Ташкент. Ташкент, 1973. С. 29; Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития город

ской культуры Ташкентского оазиса. Ташкент, 1982. С. 130.ы Якубов Ю. Религия древнего Согда. Душанбе, 1996. С. 69-70.65 Ахун-бабаевХ.Г. Дворец ихшидов Согда на Афрасиабе. Самарканд, 1999. С. 33.

106 ___ I

В соседнем Туркестанском оазисе при раскопках верхнего строительного горизонта цитадели городища Сидак, представленного дворцово-храмовым комплексом, также были зафиксированы следы мощного пожара66. Он произошел1’ если опираться на находку пока единственной медной монеты, где-то

первой половине, ближе к середине VIII в. Медная монета найдена в слое пожара этого горизонта и имеет характерную “кердерскую” тамгу. Аналогичная тамга хорошо известна лишь на медных монетах Хусрава - удельного хорезмийского правителя области Кердер (низовья Амударьи). Предполагается, что этот редкий в самом Хорезме тип монет возник в конце VII - самом начале VIII вв., т. е. пожар уничтожил храм на Сидаке опять же в пределах второй четверти VIII в. и может быть связан с действиями арабских войск.

Вполне вероятно, что в Отрарском оазисе завышена верхняя граница (пер. пол. IX в.) основного строительного горизонта цитадели городища Куйрукто- бе (город Кедер)67. При характеристике находок из руин дворцового комплекса, сгоревшего в мощном пожаре со всеми атрибутами “языческого” культа, упомянуты комплексы керамики и монеты, которые уверенно датируются VI- VIII вв., но при этом верхняя граница дворца (пожар) почему-то относится к первой половине IX в. Находки только местных литых бронзовых монет со львом и отсутствие тюргешских монет или саманидских фельсов, которые были бы более уместны в слое пожара, если бы дворец существовал в конце VIII- пер. пол. IX вв., говорят о предпочтительности датировки пожара на цитадели концом первой половины VIII в. Исследователь Куйруктобе К. М. Байпаков связывает этот пожар с саманидским завоеванием юга Казахстана в пер. пол. IX в.

О. Г. Большаков, характеризуя последствия арабского завоевания для городов Средней Азии, писал: “Разграбление и увод жителей в плен практиковались лишь в случае штурма. Зная это, города предпочитали в трудных случаях заключение самого тяжелого мирного договора обороне до последнего. Во всяком случае ни Бухара, ни Самарканд не были взяты штурмом и разграблены. Разрушению подвергались только языческие храмы, имущество которых рассматривалось как обязательная добыча мусульман. Гибель храмов произвела огромное впечатление на согдийцев. Гурек (ишхид Согда) на коленях умолял Кутейбу не сжигать идолов, чтобы не случилось беды. Но идолы были сожжены, святотатцы не пострадали, и это не могло не поколебать веру в старых богов”68 (курсив мой. - С. Е.). Политика арабских завоевателей была направлена, что и понятно, на искоренение древней традиционной духовной культуры и связанной с ней идеологии. С этой цель методично Уничтожались всякие проявления прежней жреческой религии - сами свяще- нослужители, храмы, писцы, книги. В отношении Хорезма об этом известно со

“ Смагулов Е.А., Туякбаев М.К. Археологические исследования городища Сидак... С. 83-98. 67 Байпаков К.М. По следам древних городов Казахстана. Алма-Ата, 1990. С. 65-66; Байпа

сов К.М., Терновая ГА. Центральный зал дворца городища Куйруктобе в Отрарском оазисе // Ириаралье в древности и средневековье. М. С. 156.

“ Беленицкнй А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии... С. 151.

ип

слов Вируни69. Вполне закономерно, что следы пожаров обычно л окали зуй ся в правительственных дворцах, расположенных в цитаделях городов и за ' ков. Ведь в этих дворцах были тесно представлены как репрезентативные так и культовые функции. Здесь размещались обычно главные “храмы ид0' лов" и '‘храмы огня”70. Сосуществование старых храмов с исламом был0 невозможно. Как известно, арабы для обращения в ислам вновь покоренного народа использовали помимо психологического давления еще и экономическое принуждение: принявшие ислам освобождались от дополнительного налога “джизии”, которым облагались все иноверцы. Неофитам на первых порах даже выплачивали кое-какое вознаграждение. Когда в Согде по распоряжению наместника Хорасана стали для пополнения казны вновь взимать джизью с новообращенных мусульман, это привело к всеобщему возмущению и восстанию согдийцев. Последовавший за тем 20-летний период регулярных военных действий, по мнению О. Г. Большакова, должен был отразиться наибольшими разрушениями в городах71.

Он же считает, что с поражением восстания Муканны ислам окончательно утвердился в городах Средней Азии. Это следует понимать так, что в течение VIII в. прежняя “официальная” религия во всех основных ее проявлениях была уничтожена, а к концу VIII в. правящая элита городов, дехкане, высшее купечество, часть конформистского населения городов и поселений приняли ислам. В период раннего средневековья население Юга Казахстана включало два основных компонента, представлявших разные и взаимосвязанные хозяйственно-культурные типы: жители городов и поселений и (полу)- кочевое население. Если среди кочевой части населения массовая исламиза- ция началась действительно в IX-X вв., то жители городов были вовлечены в этот процесс значительно раньше, со второй половины VIII в. Но есть основания полагать, что “принятие ислама” рядовым насе-лением городов на первых порах было формальным, тем более в северо-восточных окраинных областях. Причем очевидно, что прежние верования еще долгое время были вполне живым компонентом духовной культуры и не скоро перешли в состояние этнографических “пережитков”.

Summary

In article the original category o f finds from excavation o f early medieval and Kaunchi period layers o f monuments o f Syr-Darya region is published and viewed. In archaeology o f Central A sia they have received the conditional name “char grills”. On the basis o f the comparative analysis o f similar finds the author formulates a hypothesis about a gain by Arabs in the second quarter of VIII century o f Syr-Darya region (Shash, Tarband, Farab, Fergana) and its consequence on culture.

69 Бируни. Избранные произведения. Ташкент, 1957. Т. 1. С. 48.70 О сущностной стороне доисламских религии и культов, существовавших в г о р о д с к о й

среде Согда и северо-восточных областях Средней Азии, существует большая литература и МЫ

ее здесь касаться не будем.71 Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. С р ед н евек о вы й город С р е д н ей Азии..-

С. 159-160.

108