Dictamen Técnico del Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Pascua Lama (Barrick...

Transcript of Dictamen Técnico del Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Pascua Lama (Barrick...

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

1

Dictamen Técnico del Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Pascua Lama (Barrick Exploraciones Argentina S.A./Exploraciones Mineras Argentinas S.A.)

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Estación Experimental Agropecuaria San Juan

San Juan, 20 de octubre de 2006

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

2

Según Decreto 1815/04 del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la Provincia de San Juan, se instituyó la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM), a los fines de evaluar el Informe de Impacto Ambiental presentado del Proyecto Minero Binacional Pascua Lama, conformada por representantes de distintos de organismos oficiales y emitir un Dictamen Técnico. Este informe ha sido elaborado por Omar Miranda y Alejandro Degiorgis, representantes Titular y Suplemente, respectivamente, por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria San Juan, en la CIEAM. Colaboró en la elaboración del mismo el siguiente personal del INTA: Juan José Aguilera, Mario Liotta, Germán Babelis, Pedro Gil y Carlos Rojas.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

3

INDICE

1. Introducción.......................................................................................................... 4 2. Breve descripción agroclimática del sitio ............................................................. 4 3. Red de monitoreo de aguas superficiales............................................................ 5 4. Datos de la línea de base río Jáchal.................................................................... 6 5. Análisis de la calidad del agua para riego............................................................ 7 5.1Contenido total de sales...................................................................................... 7 5.2 Iones .................................................................................................................. 8 5.3 Salinidad y boro (B) presentes en las aguas de la cuenca del río Jáchal........ 10 5.4 RAS.................................................................................................................. 16 5.5 Elementos traza ............................................................................................... 22 5.5.1 Aluminio (Al).................................................................................................. 22 5.5.2 Arsénico (As)/................................................................................................ 23 5.5.3 Cadmio (Cd).................................................................................................. 27 5.5.4 Cromo (Cr) .................................................................................................... 28 5.5.5 Cobalto (Co).................................................................................................. 28 5.5.6 Cobre (Cu) .................................................................................................... 29 5.5.7 Flúor (F) ........................................................................................................ 30 5.5.8 Hierro (Fe)..................................................................................................... 30 5.5.9 Plomo (Pb) .................................................................................................... 31 5.5.10 Litio (Li) ....................................................................................................... 32 5.5.11 Manganeso (Mn) ......................................................................................... 32 5.5.12 Molibdeno (Mo) ........................................................................................... 33 5.5.13 Níquel (Ni) ................................................................................................... 33 5.5.14 Selenio (Se) ................................................................................................ 34 5.5.15 Zinc (Zn)...................................................................................................... 34 6. Demandas hídricas de los cultivos en el área con derecho de riego de Jáchal 34 6.1 Sistema de riego .............................................................................................. 34 6.2 Necesidades hídricas de los cultivos en Jáchal............................................... 35 7. Conclusiones...................................................................................................... 39 Bibliografía ............................................................................................................. 42 ANEXOS ................................................................................................................ 44

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

4

1. Introducción Pascua Lama es un yacimiento de oro ubicado en el límite de las altas cumbres andinas entre Chile y Argentina. El informe evaluado ha sido elaborado por la empresa Barrick y en el mismo se analiza el impacto ambiental de una explotación a rajo abierto, con escombreras de roca estéril emplazadas en las cabeceras del río Estrecho (Chile) y el sistema El Morro-Turbio (Argentina). Está prevista la instalación de un depósito de colas en el sector bajo del valle del Turbio en Argentina. Es importante aclarar que la concesión de Lama, que forma parte del área del proyecto bajo jurisdicción argentina, se extiende al norte del área del proyecto minero Veladero explotado por la empresa Barrick. Desde el punto de vista institucional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene a la Salud Ambiental entre sus objetivos generales y, a tal efecto, sus acciones contribuyen a la salud ambiental y sostenibilidad de los principales sistemas productivos y agro-ecosistemas, manteniendo la potencialidad de los recursos naturales (INTA, 2004). Un enfoque de mediano y largo plazo de la competitividad tiene como requisito la sostenibilidad productiva de los agroecosistemas. El problema ambiental es un aspecto estratégico para el desarrollo de los territorios y su inserción internacional. En este marco, las mayores exigencias de los consumidores y los mercados por contar con productos de calidad sin afectar los ecosistemas, serán temas claves del comercio internacional. Su anticipación puede evitar sanciones comerciales y facilitar la negociación de ventajas competitivas, armonizando las señales del mercado con la gestión del ambiente productivo. Es de interés de la institución analizar el impacto del emprendimiento minero sobre la calidad y cantidad del agua disponible para riego. En esta región, la agricultura solo es posible mediante el uso de agua y la disminución de su disponibilidad (volumen y calidad) puede generar perjuicios económicos y ambientales en la actividad. Por lo tanto, teniendo en cuenta la misión institucional y las competencias de los profesionales de la EEA San Juan del INTA, este informe se va a concentrar en algunos aspectos relacionados a la calidad (en particular, B, As, CE y RAS) y caudal de agua para riego.

2. Breve descripción agroclimática del sitio En la zona de emplazamiento de Pascua Lama, las temperaturas medias mensuales llegan a 10°C en los meses de verano, con temperaturas máximas de 25°C. Durante los meses de invierno, las temperaturas medias mensuales descienden a -15°C (con máximas de 5°C). Durante el verano, hay variaciones diarias de temperatura de 25°C y durante el invierno de 40°C. La humedad relativa promedio anual es de 30%, mientras que las precipitaciones son en forma de nieve y se concentran en los meses de mayo a septiembre, con una media anual de 180mm.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

5

La concesión minera se extiende en un terreno montañoso escarpado con alturas que varían entre 4.100 msnm y 5.200 msnm. La red de cuencas del área del proyecto tiene al río de las Taguas como el principal sistema de drenaje, el cual fluye hacia el norte a través de un valle ubicado al este del yacimiento. Toda la escorrentía superficial desde el lado argentino descarga a este sistema a través del arroyo Turbio. Desde el punto de vista climático, los territorios en los cuales se va a llevar a cabo el movimiento de tierras para minería no tienen interés agronómico, ya que las bajas temperaturas y el tipo de suelo predominante no permiten el cultivo de especies agrícolas de interés comercial. Con respecto a la producción pecuaria, la superficie productiva (mallines o vegas) que existe en el área de emplazamiento del proyecto es pequeña y no hay actividad ganadera comercial ni de subsistencia.

3. Red de monitoreo de aguas superficiales En el año 2002 se creó una red de monitoreo para la línea base de Lama Veladero con el fin de integrar datos pre-existentes. La misma cuenta con 21 sitios o estaciones en las cuales, en distintas fechas entre diciembre de 1998 y enero de 2004, se tomaron mediciones de caudales de aguas superficiales y se hizo el monitoreo de calidad de aguas. El procedimiento de muestreo para la calidad de las aguas contempló la recolección mensual de muestras de todas las estaciones durante los meses de verano de cada año. Se hicieron mediciones en terreno de conductividad eléctrica, pH, oxígeno disuelto, temperatura, turbidez y potencial redox al momento de tomarse la muestra. Para el período de monitero de la línea base, se emplearon tres laboratorios para el análisis de los parámetros inorgánicos: CIMM y Knight-Lakefield de Chile y Grupo Induser de Argentina. Por otro lado, el CIPCAMI de la Provincia de San Juan realizó el estudio de actualización de la línea base ambiental de los departamentos con potencial minero relevante (Iglesia, Calingasta y Jáchal) y se cuenta con relevamiento ambiental hecho entre noviembre de 2004 y julio de 2005. Si bien, como se dijo, la línea base incluye el monitero de sitios dispersos en distintos cauces de agua de la cuenta del río Jáchal, desde el punto de vista agronómico es de interés conocer la hidroquímica aguas abajo. De esta manera se podrá tener un panorama de la calidad del agua para riego en el lugar más cercano al punto de distribución de la misma en la red de riego gravitacional del lugar. Datos de la estación JA-1 Río Jáchal (Knight Piésold Consulting, 2006) indican que la misma está ubicada en el río Jáchal y representa la ubicación más aguas debajo de la red de la línea base. De acuerdo a este informe, la química de la estación se monitoreó en agosto y diciembre de 1999 y entre noviembre de 2001 y diciembre de 2002. El agua resulta ser levemente alcalina, con un valor medio de pH de 8,3. La concentración media del total de sólidos disueltos (STD) es de 1.470 mg/l. El agua es de tipo Na-Ca-Cl-SO4. Las concentraciones

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

6

de la mayoría de los elementos traza son relativamente bajas, con algunas determinaciones por debajo de los límites de detección. Las concentraciones medias disueltas de Al, Fe y Zn son bajas en relación a las concentraciones totales.

Con respecto al monitoreo del CIPCAMI, se tomó como referencia la Estación N° 10. Esta se encuentra ubicada aguas abajo de la obra de captación que el Departamento Hidráulica de la Provincia de San Juan posee para derivar a los canales de riego del departamento de Jáchal. La dirección de escurrimiento del canal es de 86° respecto al Norte magnético. En éste punto existe un aforador Parshall sobre el canal. Es el punto previo a la distribución del riego a la zona agrícola de Jáchal.

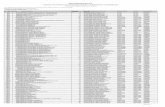

4. Datos de la línea de base río Jáchal

Dato Unidad N Máximo Media Mínimo SD Mediana TDS (2) mg/l 17 1794 1388 852 288 1470

TSS 11 1090 117 <10 324 10pH (1) 15 8,6 8,29 7,94 0,17 8,29pH (2) 17 8,35 8,06 7,58 0,21 8,09

Alcalinidad mg-l CaC03 15 128 110 88,6 9,96 110Cl (3) mg/l 17 364 323 274 23,1 327

NO3 (3) mg/l como N 17 5,9 1,13 0,24 1,73 0,6SO4 (3) mg/l como SO4 17 323 283 196 35,2 295

Ca (3) mg/l 17 129 118 103 7,43 120Mg (3) mg/l 15 23,5 19,6 15 1,84 20Na (3) mg/l 17 228 203 140 21,3 207

K (3) mg/l 15 15 13,1 11 0,988 13N amoniacal mg/l como N 9 0,94 0,138 <0,05 0,303 0,025

F (3) mg/l 15 1,27 0,665 0,4 0,206 0,6Al (3) mg/l 17 44 3,14 <0,005 10,6 0,003Al (4) mg/l 12 < 0,2 0,019 <0,002 0,038 0,003As (3) mg/l 17 0,164 0,102 0,03 0,036 0,11Co (3) mg/l 17 0,013 0,002 <0,001 0,003 0,0005Cr (3) mg/l 15 0,05 0,006 <0,001 0,013 0,0005

Cr-Vl(3) mg/l 15 <0,05 0,003 <0,001 0,007 0,0005Cu (3) mg/l 17 0,11 0,024 <0,001 0,037 0,001Fe (3) mg/l 17 45 3,64 <0,01 10,8 0,21Fe (4) mg/l 12 0,1 0,029 <0,01 0,028 0,024Li (3) mg/l 11 1,4 0,953 0,06 0,458 1,13

Mn (3) mg/l 17 1,2 0,107 <0,001 0,284 0,025Ni (3) mg/l 17 0,05 0,017 <0,001 0,015 0,015

Pb (3) mg/l 17 0,054 0,007 <0,001 0,014 0,0005Zn (3) mg/l 17 0,22 0,044 <0,001 0,055 0,03Zn (4) mg/l 10 0,066 0,012 <0,001 0,02 0,001B (3) mg/l 14 2,8 1,61 <0,5 0,852 1,6

Cd (3) mg/l 15 0,002 0,0002 <0,0001 0,0005 0,00005

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

7

Sb (3) mg/l 15 0,003 0,001 <0,00001 0,002 0,00005Se (3) mg/l 17 0,011 0,003 <0,0005 0,003 0,002

(1) Campo; (2) Laboratorio; (3) total; (4) dispuelto. Fuente: (Knight Piésold Consulting, 2006)

5. Análisis de la calidad del agua para riego

5.1Contenido total de sales Uno de los aspectos más interesantes desde el punto de vista del riego es el contenido total de sales en el agua. Este contenido suele ser peligroso cuando supera el límite de 1 gr/l., contabilizando en esta cifra todos los iones existentes en el agua. El contenido se averigua midiendo la conductividad eléctrica. Este indicador es una medida de la facilidad con que una corriente eléctrica pasa a través del agua, de forma que cuanto mayor sea el contenido de sales solubles ionizadas, mayor será el valor de aquella. Para medirla se utiliza el conductímetro y se expresa en fracciones de microSiemens/cm (μS/cm). Hasta no hace mucho tiempo se utilizaba el micromhos/1, pero luego fue reemplazado por el μS. Este tiene las siguientes relaciones de equivalencia:

1 deciS/m=100 miliS/m=100.000 microS/m=1.000 microS/cm 1.000 μS/cm=1.000 μmhos/cm

Como la temperatura influye en la medición, para obtener medidas homogéneas todos los resultados se toman a 25ºC. La cantidad de sales disueltas e ionizadas en el agua es proporcional a la cantidad de corriente que pasará a través de ésta. Como la mayoría de las sales de interés son muy solubles e ionizadas, se ha comprobado que en la práctica se cumple la siguiente relación:

ST=CE x k donde: ST = concentración de sales totales. CE = conductividad eléctrica a 25ºC k = constante de proporcionalidad. Se ha fijado k=0,64 si la conductividad se expresa en micromhos/cm y el contenido de sales totales en partes por millón (ppm)/2. La conductividad eléctrica representa, por lo tanto, la concentración en sales que tiene el agua. Estas dan mayor presión osmótica a la solución cuanto más elevada sea su concentración. Es decir que para cubrir las necesidades hídricas de los cultivos, el agua de riego será más efectiva cuanto menor sea su presión osmótica y, por lo tanto, su salinidad. Un valor de 1.500-2.000 μS/cm indica riesgo de salinización del suelo.

1/ El mho/cm, unidad de conductividad eléctrica, es la inversa del ohm/cm, unidad de resistencia eléctrica. Por ser la inversa se ha invertido el orden de las letras de (de ohm a mho). 2/ ppm = miligramos/1.000 gramos. Tratándose de agua se puede admitir que 1.000 gramos equivale a 1 litro, luego ppp=mgr/litro.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

8

La tabla siguiente, muestra los datos de conductividad del agua del río Jáchal en las cercanías de la toma de Pachimoco. Se ha tomado en esta ocasión la información proporcionada por el CIPCAMI; aunque, como se verá más adelante, la misma no varía con respecto a la proporcionada en el Informe de Impacto Ambiental.

Fecha pH Conductividad microS/cm

15-12-04 8,32 1800 24-02-05 8,35 1900

Fuente: CIPCAMI (2006) El contenido de sales es relativamente elevado y concentraciones similares pueden ser encontradas en la mayoría de los puntos de monitoreo del estudio de impacto ambiental.

5.2 Iones Algunos iones absorbidos por las plantas en excesiva cantidad producen efectos tóxicos. Estos iones se acumulan en las zonas de transpiración más intensa, por lo general en los bordes y en las puntas de las hojas, en donde se detectan unos síntomas característicos de necrosis. Los iones más peligrosos son cloruro, Na y B. La magnitud de los daños depende de la concentración, volumen de agua absorbida y tolerancia del cultivo. Los efectos son más rápidos cuando aumenta la temperatura. Tabla 1. Restricciones de uso del agua para riego de Ayers y Westcot.

Grado de restricción de uso Unidad Ninguna Ligera-moderada Severa Toxicidad a iones específicos (en cultivos sensibles)

Na Riego por sup. RAS < 3 3-9 > 9 Riego por goteo Meq/l < 3 > 3 Cloruro Riego por sup. Meq/l < 4 4-10 > 10 Riego por goteo Meq/l < 3 > 3 B Meq/l < 0,7 0,7-3,0 > 3,0 N (*) Mg/l < 5 5-30 >30

Bicarbonato En asp. Foliar Meq/l < 1,5 1,5-8,5 > 8,5 pH Amplitud normal de 6,5 a 8,4

(*) contenido como Nitrato. La lixiviación es el mejor método para evitar la acumulación de iones tóxicos en la zona radical. Los requerimientos de lixiviación varían con los iones que se desea lixiviar. En términos generales, los requerimientos para lixiviar el ion cloruro son los mismos que para lixiviar una cantidad equivalente de sales totales.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

9

El ion Na se desplaza más lentamente que el ion cloruro en el agua del suelo, por lo que aquel necesita un requerimiento mayor que este. En el supuesto que se requiera una gran cantidad de agua para controlar la toxicidad del Na (con valores de RAS > 9), con posibles efectos sobre el drenaje, es mejor aplicar enmiendas de Ca. El ion B se desplaza por el suelo mucho más lentamente que el ion cloruro, precisando un requerimiento de lixiviación tres veces superior. Los iones que se investigan en un análisis normal de agua para riego son: Ca, Mg, Na y K entre los cationes; cloruro, sulfato, bicarbonato y carbonato entre los aniones. La concentración de cada uno es muy variable. Entre los cationes predomina el Ca y el Mg y entre los aniones el cloruro y el sulfato. Interesa conocer qué cantidad de cada ion se incorpora al suelo durante un ciclo anual de riego. En este caso se va a suponer que el cultivo regado es un viñedo al que se una cantidad de agua de 10.000 m3/ha-año. Contenido de Ca: el efecto de las concentraciones elevadas de iones Ca en el suelo varía con el cultivo. Contenido de Na: Las especies de plantas varían ampliamente respecto a las cantidades de Na que pueden acumular. Muchas especies tienden a excluir de sus hojas al Na aún cuando puedan acumularlo en sus tallos y raíces. No obstante esta extrema selectividad de acumulación de Na por las plantas, se han reportado muy pocos casos de toxicidad por este elemento. El Na del suelo puede ejercer efectos secundarios importantes sobre el desarrollo del vegetal a través de modificaciones estructurales adversas en el suelo. Por lo tanto, si el complejo intercambiable contiene cantidades apreciables de Na, el suelo puede dispersarse y volverse lodoso, causando aireación deficiente y baja disponibilidad de agua. Esto es común en los suelos arcillosos. También pueden producirse alteraciones nutricionales si el complejo intercambiable se encuentra saturado en un 40%-50%. Bajo tales condiciones, es probable que el complejo de intercambio en realidad remueve el Ca de los tejidos radiculares de la planta la que puede morirse por deficiencia de este último elemento. Se ha demostrado que la adición de Ca y, a veces, de Mg, a suelos sódicos, puede mejorar considerablemente el desarrollo vegetal, causando el incremento respectivo en la absorción de estos elementos. En general, el aumento porcentual de Na intercambiable en el substrato origina una menor acumulación en las plantas de Ca, Mg y K. Concentraciones en aguas de riego superiores a 0,2/0,3 gr/l pueden dar lugar a toxicidades en los cultivos. Contenido de K: Aún cuando es rara la presencia de altas concentraciones de K, puede llegar a producir toxicidad. Esta se puede reducir, como en el caso del Mg, si se balancea con altas concentraciones de Ca. Una alta concentración de K puede inducir deficiencias de Mg y clorosis férrica. Contenido de cloruro: El ion cloruro es uno de los más conocidos en sus efectos de todos los iones salinos. Su presencia en las aguas hace que los cultivos queden afectados con gran frecuencia de clorosis foliares en las partes más iluminadas, que pueden degenerar en necrosis en los bordes foliares. Se

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

10

señala como límite de tolerancia en cultivos sensibles para aguas de riego 20 meq/l (400 mg/l) (Ayers y Wescot, 1976), aunque esto depende del tipo de suelo y del cultivo. La concentración de cloruros medida en el cauce inferior del río Jáchal tiene una mediana de 327 mg/l, lo cual indica que hay un riesgo relativo bajo de fitotoxicidad por contenido de cloruros. Contenido de sulfato: La presencia del ion sulfato en el agua de riego puede dar lugar a problemas de corrosión de las conducciones cuando en su fabricación interviene el cemento. El riesgo de corrosión es grande cuando el contenido de sulfatos es del orden de los 0,3-0,4 gr/l. Contenido de B: Es un elemento tóxico. El contenido en B del agua de riego también determina su calidad pero hay que considerar la tolerancia del cultivo a este microelemento. La toxicidad está generalmente asociada a las regiones áridas y semiáridas, donde el nivel de B es con frecuencia alto en el suelo. El contenido de B en el agua de riego es particularmente importante en estas regiones. Es probable que ocurra toxicidad en plantas cuando el nivel de B soluble en el suelo excede 5 ppm, mientras que niveles de suelo menores a 1 ppm de B son generalmente insuficientes un crecimiento óptimo de las plantas (Mengel y Kirby, 2000). La disponibilidad de B y la absorción de un exceso de B también puede disminuirse por el encalado (Ibíd., 2000). Los efectos tóxicos del B resultan en puntas amarillentas de las hojas seguidas por una necrosis progresiva. Esta comienza en la punta y los márgenes y se esparcen finalmente entre las nervaduras laterales hacia la nervadura central. Las hojas asumen una apariencia corchosa y caen prematuramente. Cultivos muy sensibles (menos de0,5 mg/l): limonero, zarzamora. Sensibles1 (0,5-0,75 mg/l): frutales de carozo, cítricos, higuera, vid, nogal, cebolla. Sensibles2 (0,75-1,0 mg/l): ajo, cebada, batata. Moderadamente sensibles (1,0-2,0 mg/l): pimiento, zanahoria, papas. Moderadamente tolerantes (2,0-4,0 mg/l): lechuga, repollo, zapallo, melón, avena, maíz. Tolerantes (4,0-6,0 mg/l): sorgo, tomate, alfalfa, perejil, remolacha (no afecta rendimientos pero disminuye el porcentaje de azúcar en el caso de remolacha azucarera). Muy tolerantes (6,0-15,0 mg/l): algodón, espárrago.

5.3 Salinidad y boro (B) presentes en las aguas de la cuenca del río Jáchal El río Jáchal se forma de los aportes de los ríos Blanco y de la Palca, a partir de la denominada Junta de la Palca, aportando este último río los mayores caudales, entre el 79% y 84% del total (Lohn y García, 1985). Los antecedentes sobre el origen de la salinidad en el río Jáchal se remontan a la Comisión Palmero-Rovira, de 1943, y a la Exploración Tapia de 1946, en las que se determinó que es el río Salado, originado en la provincia de Catamarca, es el que realiza el principal aporte de sales al río Jáchal (SANINDTEC, 1950). Una publicación reciente reproduce los informes de estas dos comisiones

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

11

(Bosque, 2001). Un estudio realizado a comienzos de los años ´80, llegó a la conclusión que eliminar el ingreso del río Salado no sería beneficioso para mejorar la calidad del agua del río Jáchal ya el río de la Palca también hace un aporte importante de sales (Lohn y García, 1985). La mediana de la concentración de B medida en el estudio de base en el río Jáchal a la altura de Pachimoco es de 1,2 mg/l. Los valores promedio de B de los suelos agrícolas de Jachal medidos en estudios anteriores son de 4,1 ppm en suelos cultivados, 2,8 ppm en suelos incultos nivelados y 3,3 ppm en suelos vírgenes (Castro, Gil y Bocelli, 1984). Los altos contenidos en B del río Jáchal han sido mencionados en estudios preliminares (SANINDTEC, 1951) y mediciones tomadas a comienzos de la década de los ´70 indican 3,10 mg/l en Pachimoco (Provincia de San Juan, 1973). Si bien la salinidad es un problema para la calidad de las aguas del río Jáchal, aún más restrictivas para la agricultura resultan a causa de las elevadas concentraciones de B. El origen del B de las aguas del rio Jáchal se debe tanto por las altas concentraciones del mismo que tiene el río Blanco como por el nivel de B del río de la Palca, sus dos principales tributarios. Un estudio realizado a comienzos de los años ´80 determino que aún eliminado los aportes de las aguas del río Salado, principal origen de la salinidad y del B de las aguas del río Jáchal, no se produciría una mejora importante en la calidad de las aguas para riego en Jáchal, ya que el B no ingresa solo a través del río Salado, sino también por el río de la Palca y otros aportes menos importantes (Lohn y García, 1985). A continuación, se a va a hace un resumen de la línea base de la calidad de agua de los cauces de la cuenca del Jáchal para conocer las variaciones de pH y el origen del B y de las sales en las aguas para riego (Knight Piésold Consulting, 2006). El objetivo es determinar si el uso de agua para el emprendimiento minero Pascua-Lama va a afectar la calidad del agua para riego aguas abajo. Se va a comenzar desde la parte superior de la cuenca. En el Anexo, se incluyen mapas que permiten situar la cuenca en el territorio. Río de las Taguas (aguas arriba de la confluencia con el Despoblados): La mayoría de los caudales son inferiores a 600 l/s. El agua es casi neutra o levemente alcalina (pH medio, 8,1). La química en la estación se monitoreó entre diciembre de 1999 y enero de 2004, durante los meses de verano (septiembre a abril). La concentración media de STD fue 1.563 mg/l. Las aguas son de tipo Na-Ca-SO4-Cl. La concentración de B es alta, con valores máximos de 25,3 mg/l, mínimos de 2,48 mg/l y una mediana de 13,0 mg/l. Los valores mínimos de CE son de 1000 µS/cm y los máximos de 3500 µS/cm, con una media de unos 2200 µS/cm/3. Si bien existe una tendencia hacia el aumento de la CE durante el verano, no existe una variación estacional de pH. 3/ Aclaración: en el informe sobre el Régimen de agua superficial (Knight Piésold Consulting, 2006), no fue posible encontrar tablas con valores numéricos de la conductividad medida en los distintos cauces de la cuenca. Los valores tomados fueron los de los gráficos incluidos, lo cual no permite hacer un análisis preciso.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

12

Arroyo de los Despoblados: los caudales descienden a partir de octubre y son de 400 a 600 l/s entre enero y mayo. La química de esta estación se monitoreó entre febrero de 2000 y enero de 2004. El agua es casi neutra a levemente alcalina (pH medio, 8,3). La concentración media de STD es 863 mg/l. De acuerdo a la química de los iones principales, el agua es del tipo Na-Ca-Cl-SO4-HCO3. Las concentraciones de F, As y B son elevadas en relación a otros puntos de monitoreo. El valor máximo de B es 10,4 mg/l y el mínimo 3,98 mgl, con una mediana de 7,5 mg/l. Los valores mínimos de CE son de 800 µS/cm y los máximos de 1800 µS/cm, con una media de 1300 µS/cm. Los menores valores de CE se producen durante el deshielo, entre octubre y noviembre. Arroyo del Guanaco Sonso: las mediciones se realizaron entre octubre de 2000 y diciembre de 2003. Los caudales comienzan a disminuir en octubre y alcanzan niveles promedio de 30 a 50 l/s entre enero a abril. El agua es casi neutra a levemente alcalina (pH medio, 7,9). La concentración media de STD es 928 mg/l. El agua es del tipo Ca-(Mg)-SO4. La concentración de B es baja en relación a las medidas anteriores, con un valor máximo de 1,42 mg/l, un mínimo < a 0,5 mg/l y una mediana de 0,240 mg/l. Los valores mínimos de conductividad fueron de 500 µS/cm, los máximos de 1300 µS/cm y los medios de 1200 µS/cm. Los aumentos de conductividad estuvieron asociados a las disminuciones de caudal. Río de las Taguas (aguas arriba de la confluencia con el Potrerillos): el monitoreo se realizó entre febrero de 2000 y diciembre de 2003. Los caudales máximos medidos fueron de 2.000 l/s en octubre, pero descendieron rápidamente entre 600 a 1.000 l/s en los meses de enero a abril. El agua es casi neutra a levemente alcalina (pH medio, 8,2). La concentración de STD fue 1.082 mg/l. El agua es de tipo Na-Ca-SO4-Cl-HCO3. Las concentraciones de As, F y B son elevadas en relación con la mayoría de los otros puntos de monitoreo. El valor máximo de B fue 11,1 mg/l, el mínimo 2,03 mg/l y la mediana 7,67 mg/l. Los menores valores de CE se encontraron durante el deshielo, entre octubre y noviembre, con 300 µS/cm, los máximos fueron de 2200 µS/cm y los medios de 1500 µS/cm. Río los Potrerillos arriba: el monitoreo se realizó entre noviembre de 2000 y enero de 2004. Los caudales se encuentran generalmente por debajo de los 10 l/s. El agua es casi neutra a levemente alcalina (pH medio, 7,7) y tiene una concentración media de STD de 691 mg/l. El agua se clasifica como Ca-SO4. La concentración de B es baja, con valores máximos de 0,210 mg/l y mínimos por debajo de 0,002 mg/l. Los menores valores de CE se producen durante los meses de octubre a noviembre, con 300 µS/cm, los máximos son de 1500 µS/cm y el promedio de 800 µS/cm. Río de los Potrerillos abajo: la estación se monitoreo entre diciembre de 1999 y diciembre de 2003. Los caudales máximos se producen de octubre a noviembre y luego disminuyen rápidamente a unos 50 l/s. El agua es casi neutra a levemente alcalina, con un pH medio de 7,8. La concentración media de STD corresponde a 532 mg/l. El agua es de tipo Ca-So4. Los menores

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

13

valores de CE (500µS/cm) y, por ende, de STD, se producen durante los deshielos de octubre a noviembre. Los valores máximos de CE fueron de 800 µS/cm, con un promedio de 700 µS/cm. Río de las Taguas (aguas arriba de la confluencia con el Arroyo Turbio): los registros de caudales muestran mediciones que superan los 500 l/s al menos una vez por mes. Se puede verificar que los caudales son muy variables, particularmente de abril a junio, periodo en el cual son inferiores a 100 l/s. Hay registro de caudales de 9.116 l/s y, entre agosto a octubre, se observan altos caudales (2.000 l/s). El agua es casi neutra a levemente alcalina (pH medio, 8,2) y la concentración media de STD es 1.205 mg/l. El agua se clasifica tipo Na-Ca-SO4-Cl-HCO3. La concentración de B es elevada, con valores máximos de 9,40 mg/l, mínimos de 0,780 mg/l y mediana 5,75 mg/l. Arroyo Canito arriba: se monitoreó entre mayo de 2000 y enero de 2004. Los caudales mayores (200-350 l/s) se registran de febrero a marzo, luego descienden a menos de 30 l/s en abril. La cronología del caudal máximo es diferente a la de los otros puntos de monitoreo, en las cuales los máximos se observan en los meses de octubre y diciembre. El agua es neutra a levemente alcalina, con pH medio de 7,7. La concentración media de STD es 230 mg/l y es baja en relación a las otras mediciones. El agua es tipo Ca-SO4-HCO3. El valor máximo de B detectado fue 10,7 mg/l, el mínimo por debajo de 0,01 mg/y la mediana 0,060 mg/l. La CE mínima fue 50 µS/cm, la máxima 2000 µS/cm y la media 200 µS/cm. Arroyo Canito abajo: los datos se registraron de octubre de 2000 a diciembre de 2003. Los caudales estivales se encuentran en el rango de 100-500 l/s. El rango de valores de pH registrado es relativamente amplio (2,9-8,1), con un valor medio de 6,8. La concentración media de STD es 894 mg/l. El agua es principalmente de tipo Ca-SO4. La concentración de B es baja en relación a las otras estaciones, con un máximo de 1,30 mg/l, un mínimo inferior a 0,02 mg/l y una mediana 0,250 mg/l. Arroyo Turbio arriba: los mayores caudales se observan en el período octubre a noviembre, con un máximo de 350 l/s. Los caudales son variables en cualquier mes del año, con diferencias de hasta cinco veces. La química del arroyo se monitoreó entre diciembre de 1998 y diciembre de 2003. El agua es de pH bajo, con un valor medio de 2,9. La concentración media de STD es 3.756 mg/l, con un valor máximo de 4.410 mg/l. Tiene las mayores concentraciones de STD de la red de monitoreo de aguas superficiales. El agua es de tipo Ca-SO4. El sulfato (media, 2.248 mg/l) está fuertemente enriquecido y cerca de la saturación con yeso. Las concentraciones de Cu (10,8 mg/l) y Zn (7,48 mg/l) son elevadas. Otros elementos traza también tienen concentraciones elevadas. Arroyo Turbio abajo: se monitoreó entre mayo de 1999 y enero de 2004. El máximo caudal registrado fue de 1.006 l/s y el mínimo de 54 l/s. El agua presenta un bajo pH (valor medio 3,3) con un valor medio de STD de 1.546 mg/l. El agua es de tipo Ca-SO4. El Cu (2,78 mg/l) y el Zn (2,32 mg/l)

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

14

presentan concentraciones elevadas y otros metales (Al, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb y V) concentraciones medias elevadas. Río de las Taguas aguas abajo de la confluencia con el Turbio: el caudal es muy variable dentro de cualquier mes, con variaciones de hasta cinco veces. El máximo caudal anual se produce en octubre. El máximo caudal medido fue 4.200 l/s y el mínimo 419 l/s. Los caudales estivales se encuentran en el rango de 1000-2000 l/s. La química de la estación se monitoreó entre febrero de 2000 y enero de 2004. El agua es casi neutra o levemente ácida (pH medio 6,6). La concentración media de STD corresponde a 1.067 mg/l y las aguas son de tipo Na-Ca-SO4-Cl. Las concentraciones de As, B y F se encuentran hacia el extremo superior del rango registrado para los puntos del estudio de línea base. La concentración de B máxima fue 8,69 mg/l, la mínima 3,23 mg/l y la mediana 5,36 mg/l. Los valores mínimos de Ce (1200 µS/cm) se presentan durante el deshielo de octubre a diciembre y los máximos de 1900 µS/cm en abril. La CE media es de 1300 µS/cm. Río de las Taguas aguas arriba del arroyo de los Amarillos: el período de monitoreo fue de octubre de 2000 a noviembre de 2002. Durante octubre y noviembre, los caudales máximos excedieron los 1.500 l/s y durante diciembre a mayo se redujeron a 500 l/s. El agua tiene un pH que se ubica en el rango 5,2 a 8,6, con una media de 7,0. La concentración media de STD correspondió a 955 mg/l. El agua es de tipo Na-Ca-SO4-Cl. Las concentraciones de F, As y B son elevados, como aguas arriba del río las Taguas. El valor máximo de B fue 6,58, el mínimo 2,10 y la mediana 5,77. La CE y los STD muestran valores inferiores durante el deshielo, aumentando gradualmente durante el verano. La CE registró un valor mínimo de 200 µS/cm, un máximo de 1850 µS/cm y una media de 1500 µS/cm. Río las Taguas aguas abajo del arroyo de los Amarillos: la estación se monitoreó entre julio de 1999 y mayo de 2002. El agua es levemente ácida, con un rango de pH registrado de 5,0 a 7,2 y una media de 5,5. El agua es de tipo Ca-Na-SO4-Cl y la concentración media de STD corresponde a 1.217 mg/l. El valor máximo de B fue 5,10 mg/l, el mínimo por debajo de 0,5 mg/l y la mediana 2,85 mg/l. Río de las Taguas aguas arriba de su confluencia con el río de la Sal: se dispone de dos medidas de caudal del 14 y 21 de marzo de 2002, registrándose 3.800 l/s y 1.750 l/s, respectivamente. La química de la estación se monitoreó entre marzo de 2002 y diciembre de 2003. El agua es casi neutra (pH medio de 7,6) con un valor medio de STD de 716 mg/l. El agua es de tipo Ca-Na-SO4-Cl. Las concentraciones disueltas de elementos traza son bajas en relación con las concentraciones totales. La concentración máximo de B fue 2,80 mg/l, la mínima 2,10 mg/l y la mediana 2,45 mg/l, lo que indica una estabilización en las concentraciones de este elemento. En el informe no se pudo encontrar la Figura con los datos cronológicos de CE. Río de la Sal (aguas arriba de su confluencia con el río de las Taguas): se dispone de dos mediciones de caudal, tomadas el 14 y 21 de marzo de 2002,

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

15

correspondiendo a 1.270 l/s y 1.040 l/s, respectivamente. El agua es alcalina (pH 8,0), con una concentración de STD de 799-997 mg/l. El agua se puede clasificar del tipo Na-Ca-Cl-SO4-HCO3. Los niveles de B medidos corresponden a las dos fechas mencionadas, siendo de 0,9 m/l y 1,2 mg/l, respectivamente. Arroyo Zancarrón sobre su confluencia con el río Valle del Cura: tiene amplias diferencias de caudal entre el comienzo (283 l/s) y el fin del período estival (6.315 l/s). La química se monitoreó entre marzo de 2002 y diciembre de 2003. El agua es levemente alcalina, con pH medio de 8,4 y tiene una concentración de STD que varía entre 210 mg/l y 614 mg/l. Las concentraciones de elementos traza son bajas en relación con otros puntos de monitoreo de la línea de base. La concentración máxima de B fue 4,47 mg/l, la mínima 3,10 mg/l y la mediana 4,29 mg/l. La menor CE medida fue 280 µS/cm, la máxima 950 µS/cm y la media 500 µS/cm. Río Valle del Cura aguas abajo del arroyo Zancarrón: las mediciones de caudal se realizaron durante 2002, con un mínimo de 914 l/s y un máximo de 4.405 l/s. La química del agua se monitoreó entre enero de 2002 y diciembre de 2003. El agua es alcalina, con pH medio de 8,3 y una concentración de STD de 250 mg/l a 426 mg/l. El agua es de tipo Ca-Na-SO4-HCO3-Cl y las concentraciones de la mayoría de los elementos son relativamente bajas en relación con los otros sitios de monitoreo. Las concentraciones medias de F, As y B correspondieron a 0,77 mg/l, 0,121 mg/l y 1,38 mg/l, respectivamente. El valor máximo de B encontrado fue 1,58 mg/l, el mínimo 1,00 mg/l y la mediana 1,44 mg/l. La menor CE medida fue 350 µS/cm, la mayor 600 µS/cm y la media 450 µS/cm. Río de la Palca aguas arriba de su confluencia con el río Blanco: el máximo caudal registrado entre los veranos de 2000-1 y 2001-2 se registró en enero de 2000, con 13.800 l/s y el mínimo en agosto de 1999, con 2.218 l/s. La química del agua se monitoreó entre enero de 2000 y noviembre de 2003. El rango de valores de pH registrados correspondió a 6,0-9,2, con un valor medio de 8,2. La concentración media de STD es 868 mg/l. El agua es de tipo Na-Ca-SO4-Cl. La mayoría de las concentraciones de elementos traza es baja. El máximo valor de B medido fue 6,44 mg/l, el mínimo por debajo de 0,5 mg/l y la mediana 2,10 mg/l. El valor máximo de CE fue 1.478 µS/cm y el mínimo 680 µS/cm , con una media de 1.100 µS/cm. Río Blanco cerca del El Chinguillo (en algunos trabajos, a esta altura se lo identifica como río Jáchal): se realizaron cuatro mediciones de caudal entre enero de 2000 y diciembre de 2003, con un valor máximo de 11.143 l/s y un mínimo de 4.662 l/s. La química del agua se monitoreó entre agosto de 1999 y enero de 2004. El agua es levemente alcalina, con pH medio de 8,2. La concentración media de STD es 1.266 mg/l y el agua es de tipo Na-Ca-Cl-SO4. Las concentraciones de cloruro (media 285 mg/l) son elevadas en relación a los otros puntos de monitoreo del estudio. Las concentraciones de la mayoría de los elementos traza son bajas, a excepción del Ti con una concentración media de 0,19 mg/l y el Ba con una concentración media de 0,178 mg/l. La

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

16

concentración máxima de B es 3,30 mg/l, la mínima por debajo de 0,5 mg/l y la mediana 2,40 mg/l. El valor máximo de CE fue 2.040 µS/cm y el mínimo 1.110 µS/cm , con una media de 1.500 µS/cm. Río Jáchal: las mediciones se hicieron aguas abajo de su confluencia con el río Blanco y no se tomaron valores de caudal. La química del agua se monitoreó entre agosto de 1999 y diciembre de 2002. El agua es levemente alcalina, con un valor medio de pH de 8,3. La concentración media de STD es 1.470 mg/l y el agua es de tipo Na-Ca-Cl-SO4. Las concentraciones de la mayoría de los elementos traza son bajas. El valor máximo de B es 2,80 mg/l, el mínimo por debajo de 0,5 mg/l y la mediana 1,60 mg/l. El valor máximo de CE fue 2.170 µS/cm y el mínimo 1.600µS/cm , con una media de 1.800 µS/cm.

5.4 RAS El RAS (relación de absorción de Na) se refiere a la proporción relativa en que se encuentran el Na y los iones Ca y Mg. El Na es uno de los iones que más favorece la degradación del suelo. Este sustituye al Ca cuando se secan los suelos de zonas áridas, lo cual produce una dispersión de los agregados y una pérdida de la estructura. El suelo adquiere un aspecto polvoriento y amorfo, perdiendo rápidamente su permeabilidad. El Ca y el Mg provocan una acción contraria. Para prever la degradación que puede provocar el agua de riego se calcula el RAS, que da una idea del predominio de uno u otro efecto según la composición iónica del agua. Se calcula mediante la siguiente expresión:

( )++++

+

+

=

MgCa

NaRAS

21

Los cationes se expresan en meq/litro. Cuando al analizar un agua se encuentran valores de RAS superiores a 15, se puede decir que es alcalinizante y que el riesgo aumenta con el valor del RAS. Para su cálculo se emplea un nomograma en el que se tiene que unir los puntos correspondientes a la escala lateral parra encontrar en la intersección con la escala central el valor buscado.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

17

Ilustración 1. Nomograma para el cálculo del RAS y del PSI. Tabla 2. Directrices para evaluar problemas de infiltración

CE (µS/cm) Restricción de uso RAS

Ninguna Ligera a moderada Severa 0-3 > 700 700-200 < 200 3-6 > 1200 1200-300 < 300 6-12 > 1900 1900-500 < 500 12-20 > 2900 2900-1300 < 1300 20-40 > 5000 5000-2900 < 2900

Para un determinado valor del RAS, la velocidad de infiltración disminuye a medida que disminuye la salinidad. Las aguas con conductividad inferior a 200 µS/m causan siempre problemas de infiltración.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

18

El índice RAS considera los problemas de infiltración como resultado de un contenido excesivo de Na en el suelo con respecto al Ca y al Mg, pero no tiene en cuenta la variación del contenido de Ca. Este puede aumentar (por disolución de minerales de Ca) o disminuir (por precipitación, generalmente en la forma de Carbonato de Ca). La disolución del Ca se favorece con el aumento del contenido de agua y con la presencia de dióxido de carbono disuelto en agua; mientras que su precipitación se produce con la presencia de Ca abundante junto con carbonatos, bicarbonatos y sulfatos. Después de regar, el contenido de Ca disuelto en el agua puede modificarse (por disolución o por precipitación); mientras que la cantidad de Na soluble permanece constante, ya que su solubilidad o precipitación no son afectadas por factores externos. En cambio su concentración puede variar, aumentando (por efectos de la extracción de agua por la planta) o disminuyendo (al aumentar la cantidad de agua en el suelo). A partir de los datos de CE y RAS se puede establecer la clasificación del agua según las normas Riverside que es un método que fue muy usado para definir su calidad. Sin embargo, en la actualidad no se recomienda su uso porque sobrevaloran la salinidad y asignan un riesgo de sodicidad creciente a medida que aumenta la salinidad.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

19

Ilustración 2. Esquema de clasificación de aguas de Riverside.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

20

Tipos Calidad y normas de uso

C1 Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir problemas sólo en suelos de muy baja permeabilidad.

C2 Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad.

C3 Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, empleando volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad.

C4 Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego. Sólo debe usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar las sales del suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad.

C5 Agua de salinidad excesiva, que sólo debe emplearse en casos muy contados, extremando todas las precauciones apuntadas anteriormente.

C6 Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego. S1 Agua con bajo contenido en Na, apta para el riego en la mayoría

de los casos. Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al Na.

S2 Agua con contenido medio en Na, y por lo tanto, con cierto peligro de acumulación de Na en el suelo, especialmente en suelos de textura fina (arcillosos y franco-arcillosos) y de baja permeabilidad. Deben vigilarse las condiciones físicas del suelo y especialmente el nivel de Na cambiable del suelo, corrigiendo en caso necesario

S3 Agua con alto contenido en Na y gran peligro de acumulación de Na en el sujelo. Son aconsejables aportaciones de materia orgánica y empleo de yeso para corregir el posible exceso de Na en el suelo. También se requiere un buen drenaje y el empleo de volúmenes copiosos de riego.

S4 Agua con contenido muy alto de Na. No es aconsejable para el riego en general, excepto en caso de baja salinidad y tomando todas las precauciones apuntadas.

Por otro lado, la permeabilidad del sustrato influye de forma notable en la definición de la calidad del agua de riego, ya que es necesario conocer el suelo para determinar el riesgo de salinidad y de Na. En las ilustraciones inferiores se muestra la incidencia de la permeabilidad del suelo. También es aconsejable considerar el análisis de suelo, para prever la interacción del agua de riego, que va a ser determinante sobre la nutrición de la planta. En la figura inferior se muestra gráficamente la clasificación de Wilcox que relaciona la CE con el porcentaje de Na respecto al total de cationes.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

21

Ilustración 3. Normas de L.V. Wilcox. Diagrama para la interpretación de un agua de riego.

Ilustración 4. Clasificación de las aguas de riego basada en el riesgo de salinidad.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

22

Ilustración 5. Clasificación de las aguas de riego basada en el riesgo de Na.

De acuerdo a la mediana de los valores de Ca, Mg y Na medidos en la estación del río Jáchal y aplicando la expresión anterior, se obtiene un valor de RAS de 4,86. Esto indica que es un agua de baja peligrosidad sódica.

5.5 Elementos traza Se denomina "elementos traza" a aquellos elementos químicos que tienen una concentración baja en las plantas (inferior al 0,1 %), independientemente de que sean esenciales para su metabolismo o tengan efectos tóxicos. Los elementos traza, como el As (As), cadmio (Cd) o talio (Tl), son poco abundantes en el agua y el suelo, en condiciones naturales. Sin embargo, las actividades antrópicas pueden originar una aumento de la presencia de estos elementos en suelos y agua.

5.5.1 Aluminio (Al) La disolución de compuestos hidroxi-Al en el suelo depende mucho del pH. Bajos valores de pH pueden resultar en altos niveles de Al soluble, que son tóxicos para las plantas. En muchos suelos ácidos no es tanto la alta concentración de H+ en la solución de suelo, sino las altas concentraciones de Al las que son dañinas para las plantas, en especial para el crecimiento radicular. En suelos ácidos naturalmente cultivados en particular, la acidez del suelo con frecuencia aumenta hacia abajo del perfil, de modo que la profundidad radicular de la planta está restringida y el agua y nutrientes del subsuelo no puede ser explorados. El primer efecto observable de Al en las plantas es una limitación en el crecimiento de las raíces. Los ápices de la raíz y las raíces laterales engrosan y se vuelven castaños. Con frecuencia son afectados la absorción y la translocación de fosfato a las partes superiores de la planta. La toxicidad en tales como hojas verde oscuras, crecimiento enanizado de la planta y tallos púrpuras. En las células vegetales el Al puede

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

23

interferir con el metabolismo de fosfato por la formación de complejos estables de Al-fosfato. La toxicidad del aluminio con frecuencia está acompañada por altos niveles de Fe y Mn y bajas concentraciones de Ca y Mg en los tejidos de la planta. Esto es esperado ya que la toxicidad de Al está asociada con condiciones ácidas del suelo, donde la disponibilidad de tanto Fe como Mn es alta y donde los niveles de Ca y Mg son con frecuencia bajos debido ala lixiviación. La aplicación de cal es el medio más efectivo de controlar la toxicidad de Al en suelos ácidos. Las especies y aún los cultivares de la misma especie difieren considerablemente en su tolerancia al exceso de Al soluble o intercambiable.

Elemento

Concentración máxima

recomendada en periodos largos

de riego (mg/l)

Concentración máxima

recomendada en periodos cortos

de riego (mg/l)

Observaciones (Bade y otros, 1998;

Ayers y Wescot, 1976).

Aluminio (Al) 5.0 20 Puede bajar la productividad en suelos ácidos, pero en suelos de pH entre 5 y 8 el Al puede precipitarse y eliminar su toxicidad.

Aún cuando se detectó un valor máximo de 44 mg/l, la mediana obtenida (0,003 mg/l) indica que los valores medidos en el río Jáchal no revisten ningún peligro para los cultivos, tanto por las bajas concentraciones de Al como por el nivel de pH del agua de riego.

5.5.2 Arsénico (As)/4 La incorporación del As al agua ambiente resulta de procesos naturales, entre los que pueden citarse la meteorización de rocas y suelos y la deposición atmosférica de materiales emitidos por la actividad volcánica, y de aportes antropogénicos. Entre éstos últimos se destacan los constituidos por la deposición atmosférica de fracciones emitidas por la actividad industrial, principalmente las provenientes de la fundición y refinación de metales, y por diversos efluentes líquidos tipificables genéricamente como industriales y desagües cloacales. El As está ampliamente distribuido en los tejidos vivos, siendo metabolizado y excretado rápidamente. Los animales acuáticos pueden absorberlo, acumulándolo en las células por medio de los sistemas de transporte activo normalmente utilizados para los fosfatos. La metabolización del As es complicada porque la misma está sujeta tanto a reacciones de óxido reducción

4/ Salvo cuando se indique una referencia específica, la información sobre As de este informe está basada en Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (2004).

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

24

como de metilación. En este sentido, los organismos acuáticos pueden consumir alrededor del 20 % del As disuelto, dando lugar a la incorporación en la columna de agua de formas arsenicales reducidas o metiladas. En cuanto a las formas orgánicas del As, se desconoce hasta qué punto son transformadas en el medio acuático en As inorgánico. En condiciones reductoras, los compuestos tóxicos trimetil y dimetil arsina son formados por las bacterias y algas; sin embargo, estas arsinas rápidamente son oxidadas y convertidas en productos de menor toxicidad. Respecto a la toxicidad del As, en términos generales se considera que en su estado trivalente es más tóxico que en el pentavalente y que las formas inorgánicas son más tóxicas que las orgánicas (NRCC, 1997). Los primeros estadios de vida son los más sensibles a la acción tóxica del As, pudiendo existir además grandes diferencias entre especies muy cercanas taxonómicamente. Generalmente, los animales son menos sensibles a la acción tóxica del As que las plantas y a su vez, entre los primeros, se considera que los invertebrados son más sensibles a tal acción que los vertebrados. Vale destacar que el As es una de las sustancias más tóxicas para los peces. Al igual que para el mercurio, el modo primario de acción tóxica del As (+3) consiste en la inhibición enzimática, ya que el mismo reacciona con los grupos sulfhidrilo de las proteínas. El As (+5) no reacciona tan eficazmente con los grupos sulfhidrilo pero puede desacoplar la fosforilación oxidativa. La información toxicológica disponible se relaciona principalmente con los efectos tóxicos del As (+3) y As (+5) inorgánicos, razón por la cual solamente se hace referencia a estas dos formas arsenicales. El As es bioconcentrado por diversos organismos acuáticos; sin embargo, no parece ser biomagnificado (NRCC, 1997). Se observó que para el caracol Halisoma campanulatus, luego de 28 días de exposición a As (+3) inorgánico, el factor de bioconcentración fue igual a 17. Condiciones de exposición similares a As (+5) inorgánico dieron lugar a un factor de bioconcentración igual a 4. En el mismo estudio, para Daphnia magna, los factores de bioconcentración fueron iguales a 10 y 4 para As (+3) y As (+5), respectivamente. En cuanto a los vertebrados, el As no es acumulado significativamente. En otro estudio se observó que ejemplares de Oncorhynchus mykiss (trucha arcoiris) expuestos durante 28 días a una concentración de As (+3) inorgánico igual a 961 µg/l contenían concentraciones de As iguales a las encontradas en los peces control. Resultados similares fueron encontrados para la especie Poecilia reticulata. En otra investigación se observó que los tejidos de peces pelágicos presentan una concentración de As menor que aquellos que se alimentan de organismos bentónicos. Sin embargo, se observó que los peces que predan sobre otros peces tienen menores concentraciones de As en sus tejidos que aquéllos que se alimentan directamente de invertebrados. Esto se toma como un indicador de que la transferencia de As desde los invertebrados y los sedimentos es mayor que la que ocurre de pez a pez y de que el As no es biomagnificado.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

25

Niveles guía de calidad de agua para riego correspondientes al arsénico Los compuestos de As han sido utilizados como plaguicidas para fines agrícolas, particularmente en formulaciones de herbicidas selectivos, involucrado tal uso a compuestos inorgánicos y orgánicos. En el suelo, el As reacciona con el Ca y el Mg así como con hidróxidos de hierro y óxidos de aluminio que cubren las partículas de arcilla, dando lugar a la formación de compuestos de distintas solubilidades. Luego de un tiempo se establece un equilibrio del As en el suelo, dependiendo su concentración en la solución del suelo del pH y de la materia orgánica y cationes presentes. Las plantas pueden absorber As a través de las raíces y de la masa foliar, habiéndose observado en algunas especies fenómenos de translocación. Por lo general, las plantas dejan de crecer y desarrollarse luego de una prolongada exposición radicular a gran cantidad de As (NRCC, 1997). Los nutrientes presentes en el suelo pueden modificar la fitotoxicidad del As; esto sucede especialmente con el fósforo, el cual es químicamente muy similar al As y compite con él por los sitios de fijación sobre las micelas de arcilla y la asimilación por las plantas. El As contenido en el agua de irrigación es adsorbido en la parte superior del suelo, concentrándose y provocando la inhibición del desarrollo de las plantas y por lo tanto la reducción del volumen de la cosecha. El As es asimilado, se distribuye y se acumula en diferentes partes de la planta según la especie. La disponibilidad del As es mayor en suelos de granulometría gruesa, bajo contenido de material coloidal y baja capacidad de intercambio iónico, siendo menor en suelos de textura fina y ricos en arcilla, materia orgánica, hierro, Ca y fósforo (NRCC,1997). En cuanto al As inorgánico, el As (+3) penetra la cutícula de la planta en mayor grado que el As (+5). La intoxicación con As (+3) se manifiesta en la marchitez como producto de la rápida pérdida de turgencia de la planta; esta última no se evidencia con el As (+5). Los efectos del As sobre diversas especies de producción vegetal han sido evidenciados en varios estudios de fitotoxicidad, estando éstos referidos a As inorgánico, en algunos casos en estado de oxidación +5 y en otros, en estado de oxidación +3. La información fitotoxicológica disponible no permite establecer pautas diferenciales para los estados de oxidación +3 y +5. En la tabla siguiente se pueden ver a título orientativo las concentraciones máximas aceptables de As asumiéndose, para efectuar el cálculo, los siguientes escenarios relativos a tasas de riego efectivas anuales: Tr = 3500 m3/ha (contempla situaciones de riego hasta dicha tasa), Tr = 7000 m3/ha (contempla situaciones de riego con 3500 m3/ha < Tr <= 7000 m3/ha), Tr = 12000 m3/ha (contempla situaciones de riego con 7000 m3/ha < Tr <= 12000 m3/ha). Se exponen valores de las menores concentraciones de As en el suelo para las cuales se registran efectos fitotóxicos (LOEC) y de concentraciones de As en el suelo para las cuales no se registran efectos fitotóxicos (NOEC) correspondientes a especies vegetales cuya información está disponible.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

26

ESPECIE LOEC (1) NOEC (1) ASC (1) Tasa de riego (2)

Concentración máxima (3)

3500 10597000 529

Maíz (Zea mays)

23,1 15,7 1,9

12000 3093500 4127000 206

Arveja (Pisum sativum)

15,7 3,5 0,74

12000 1203500 19337000 967

Papa (Solanum tuberosum)

52,1 23,1 3,47

12000 5643500 2457000 123

Poroto (Phaseolus vulgaris)

9,3 2,1 0,44

12000 723500 2457000 123

Tomate (Lycopersicum esculentum)

9,3 2,1 0,44

12000 72Referencias: (1) [mg As/kg suelo], (2) [m3/ha], (3) [µg As/l]. Equivalencias: 1.000 µg/l = 1ppm De acuerdo a los antecedentes encontrados (Ayers y Wescot, 1976; Bade y otros, 1998; ANZECC 2000) se especifican los siguientes niveles máximos guía para As correspondientes a agua de riego. Se entiende por niveles máximos a aquellos a partir de los cuales un cultivo no puede expresar su plena producción.

Concentración máxima

recomendada en periodos largos de

riego (mg/l)

Concentración máxima

recomendada en periodos cortos de

riego (mg/l)

Contaminación acumulada en suelos agrícolas bajo riego

(kg/ha)

0.1

2.0

20

Como se aclaró, estos son niveles guía, siendo necesario realizar investigaciones específicas para cada cultivo en las condiciones agroecológicas de la zona en cuestión y de acuerdo al tipo de riego que se realice. Niveles guía de calidad de agua para bebida de especies animales correspondientes al arsénico La toxicidad oral del As inorgánico sobre los animales está influenciada esencialmente por su estado de oxidación y por la solubilidad de la forma química en que tiene ocurrencia. Así, en general, las formas más solubles del As trivalente revestirían la mayor toxicidad. Como se ha mencionado con anterioridad, el As trivalente ejerce sus efectos mediante la reacción con los grupos sulfhidrilo de las células, lo cual genera la inhibición de sistemas enzimáticos esenciales para el metabolismo celular; por su parte, el As

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

27

pentavalente es capaz de desacoplar la fosforilación oxidativa. No obstante lo dicho, se cree que, independientemente del estado de oxidación en que es ingerido, la acción principal del As es atribuible finalmente a la reacción con los grupos sulfhidrilo. La tabla inferior muestra la información disponible de Ingesta Diaria Tolerable (IDT) de As e ingestas diarias de As en agua promedio de cada especie ( C), para animales de masa corporal (MC) promedio, según

Especie animal IDT (1) c (2) Bovinos 0.132 0.166 (3)Porcinos 0.078 0.123 (4)Ovinos 0.042 0.067 (5)

(1) Ingesta Diaria Tolerable en mg As/(kg masa corporal x día) (2) Concentración máxima tolerable en mg/l (3) Calculada para MC/C = 6.3 kg/(l/d) (4) Calculada para MC/C = 7.9 kg (l/d) (5) Calculada para MC/C = 8 kg/(l/d)

Como se puede ver, entre los mamíferos para los cuales se dispone de información el ovino es la especie más sensible al As. Por último, se agrega la información de ingestas diarias tolerables y concentraciones máximas tolerables de As disponible para aves.

Especie animal IDT (1) c (2) Gallinas 0.338 0.257 (3)Patos 0.208 0.195 (4)

(1) Ingesta Diaria Tolerable en mg As/(kg masa corporal x día) (2) Concentración máxima tolerable en mg/l (3) Calculada para MC/C = 3.8 kg (l/d)

Calculada para MC/C = 4.7 kg (l/d

5.5.3 Cadmio (Cd)

Elemento Concentración máxima

recomendada en periodos largos

de riego (mg/l)

Concentración máxima

recomendada en periodos cortos

de riego (mg/l)

Observaciones (Bade y otros, 1998; Ayers y

Wescot, 1976).

Cadmio (Cd) 0.01 0.05 Tóxico para remolacha, habas y nabo a concentraciones superiores a 0.1 mg/l

El máximo nivel de cadmio detectado en las mediciones sobre el río Jáchal fue de 0,001 mg/l, con una mediana de 0,00005 mg/l, lo cual indica que no existe riesgo alguno de fitoxicidad en el agua para riego.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

28

5.5.4 Cromo (Cr) El cromo es un metal pesado cuya presencia en suelos agrícolas puede estar asociada a prácticas de irrigación con líquidos residuales y también a la aplicación de residuos orgánicos como fertilizantes. No está demostrado que el cromo sea un micronutriente esencial para el desarrollo vegetal. Existen, en cambio, diversas evidencias sobre su acción fitotóxica, la cual está asociada a su biodisponibilidad en el suelo. En este medio, la biodisponibilidad del cromo está fuertemente determinada por su estado de oxidación y por el pH. Así, el cromo (+6) presenta mayor biodisponibilidad a medida que el pH aumenta, debido a que se desfavorece la adsorción o su reducción. El cromo (+3) incrementa su biodisponibilidad a medida que el pH decrece, dado que aumenta su solubilidad en la solución del suelo; la solubilidad también está condicionada por la presencia de otras sales. A valores bajos de pH el cromo (+6) es reducido a cromo (+3). Los efectos de la toxicidad de Cr han sido observados por primera vez 1953 en el cultivo de avena, la cual fue suministrada con un exceso de 5 ppm de Cr como sulfato de cromo. Las plantas que padecían de una severa toxicidad de Cr tienen raíces pequeñas, y hojas estrechas, rojizas y morenas, cubiertas por pequeñas partes muertas.

Elemento Concentración máxima

recomendada en periodos largos

de riego (mg/l)

Concentración máxima

recomendada en periodos cortos

de riego (mg/l)

Observaciones (Bade y otros, 1998;

Ayers y Wescot, 1976).

Cromo (Cr) 0.1 1.0 No incluido como elemento esencial para el crecimiento vegetal.

Los niveles de cromo medidos (mediana 0,0005 mg/l) indican que su concentración es muy baja como para constituirse en un elemento de riesgo para la agricultura. Con respecto a toxicidad para el ganado por ingestión oral, los niveles no significan riesgo alguno.

5.5.5 Cobalto (Co) El Co se comporta como otros metales pesados. En modo similar al Fe, Mn, Zn y Cu, tiende a formar compuestos de quelatos. Puede también forzar al desplazamiento de otros iones de sitios fisiológicamente importantes y poder disminuir así la absorción y el modo de acción de otros metales pesados. Se ha observado que el exceso de nutrición de Co indujo deficiencia de Fe. Hay evidencias de que los efectos tóxicos del exceso de Co se asemejan a la deficiencia de Mn. De ambas observaciones se indica que los efectos tóxicos del exceso de Co se relacionan con el efecto del Co al desplazar a otros metales pesados de centros fisiológicamente importantes. Los efectos de la

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

29

toxicidad del Co en plantas resultan en hojas que son cloróticas y necróticas, y que frecuentemente se marchitan completamente. La toxicidad de Co puede aliviarse por el Fe.

Elemento Concentración máxima

recomendada en periodos largos

de riego (mg/l)

Concentración máxima

recomendada en periodos cortos

de riego (mg/l)

Observaciones (Bade y otros, 1998;

Ayers y Wescot, 1976).

Cobalto (Co) 0.05 5 Tóxico para el tomate en concentraciones de 1mg/l en soluciones nutritivas. Tiene tendencia a neutralizarse en soluciones ácidas y alcalinas.

Los valores máximos de Co medidos en el río Jáchal están muy por debajo de los que pueden llegar a comenzar a producir fitoxicidad en los cultivos.

5.5.6 Cobre (Cu) Para la mayoría de las especies vegetales, cantidades altas de Cu en el medio nutritivo son tóxicas para el crecimiento. El efecto parece relacionarse en parte con la habilidad del Cu para desplazar otros iones metálicos y particularmente el Fe de los centros fisiológicamente importantes. La clorosis es así un síntoma comúnmente observado de la toxicidad del Cu, recordando vagamente la deficiencia de Fe. La inhibición del crecimiento de las raíces es unas de las respuestas más rápidas a los niveles tóxicos del Cu. El efecto del exceso de Cu es dañar la estructura de la membrana celular de las raíces. El Ca juega un papel esencial al mantener la estructura de la membrana y se ha demostrado que los altos niveles de Ca alivian la toxicidad del Cu.

Elemento Concentración máxima

recomendada en periodos largos

de riego (mg/l)

Concentración máxima

recomendada en periodos cortos

de riego (mg/l)

Observaciones (Bade y otros, 1998;

Ayers y Wescot, 1976).

Cobre (Cu) 0.2 5.0 Tóxico para numerosos cultivos en concentraciones entre 0.1 y 1.0 mg/l en soluciones nutritivas. Inactivado en suelos ácidos y alcalinos.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

30

Si bien se registraron valores máximos (0,110 mg/l) que podrían llegar a pensar que este elemento puede constituirse en un problema a largo plazo, los valores medios y la mediana dan pautas de que estos picos son poco frecuentes. Por otro lado, los relativamente altos valores de pH medidos en el agua de riego contribuyen a reducir la incidencia fitotóxica de este elemento.

5.5.7 Flúor (F) El F aparece generalmente en el material vegetal en un rango de 2 a 20 ppm de la materia seca, aunque algunas especies son capaces de acumular cantidades mucho más altas. En especies que tienen la capacidad de acumular F (por ejemplo, Dichapetalum cymosum) se encuentran en sus tejidos hasta 200 ppm de F o, como en el té común, hasta 4000 ppm de F. En plantas no tolerantes, niveles altos de F son generalmente tóxicos y en ellas la respiración puede tanto estimularse como inhibirse.

Elemento Concentración máxima

recomendada en periodos largos

de riego (mg/l)

Concentración máxima

recomendada en periodos cortos

de riego (mg/l)

Observaciones (Bade y otros, 1998;

Ayers y Wescot, 1976).

Flúor (F) 1.0 15.0 Inactivo en suelos neutros y alcalinos.

Los niveles máximos de F medidos en la línea base para el río Jáchal (1,27 mg/l) indican que los mismos están por encima de la concentración máxima recomendada en períodos largos de riego. La mediana (0,6 mg/l), si bien da una concentración inferior a la máxima recomendada, sugiere que si bien este es un elemento que se neutraliza en suelos alcalinos debería prestarse particular atención en el seguimiento posterior.

5.5.8 Hierro (Fe) La toxicidad de Fe es un problema particular en suelos pesados e inundados, ya que debido a este fenómeno en pocas semanas puede aumentar el nivel de Fe soluble desde 0,1 ppm a 50 a 100 ppm de Fe. La toxicidad de Fe se conoce en diversas regiones de cultivo de arroz y a menudo está asociada a la deficiencia de K.

Elemento Concentración máxima

recomendada en periodos largos

de riego (mg/l)

Concentración máxima

recomendada en periodos cortos

de riego (mg/l)

Observaciones (Bade y otros, 1998;

Ayers y Wescot, 1976).

Hierro (Fe) 5.0 20.0 No tóxico en suelos bien aireados.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

31

Los niveles de Fe medidos en el río Jáchal son bajos y, debido a las características de buena permeabilidad de los suelos agrícolas del lugar, no revisten ningún riesgo para la agricultura.

5.5.9 Plomo (Pb) El Pb es fitotóxico porque emula en muchos aspectos el comportamiento metabólico del Ca, inhibiendo muchos sistemas enzimáticos. El contenido total de Pb en suelos agrícolas se sitúa entre 2 y 200 ppm. Los suelos con niveles que exceden estos valores son limitados relativamente a unas pocas regiones en donde hay depósitos de minerales de Pb. Los efectos tóxicos del Pb pueden resultar en una reducción en el crecimiento de las plantas, pero esto no se ha visto en general a campo y casi todas las observaciones que detallan toxicidad de Pb en las plantas están restringidas a experimentos de cultivo en solución. Existen antecedentes que indican que el Pb es un elemento que aumenta su presencia en rutas y autopistas. Estudios realizados en la Autopista Santa Ana en California, la cual tiene un tráfico de 70.000 autos por día, en los cuales se analizó la concentración de Pb en 27 cultivos a diversas distancias del camino, concluyeron que el contenido de Pb contaminante dependió de varios factores incluyendo la distancia de la autopista, naturaleza de la superficie colectora de las plantas, duración de la exposición, densidad de tráfico y la dirección de los vientos prevalecientes. Se mostró que la contaminación del Pb sigue claramente las áreas de los caminos y que la vegetación al lado de los caminos pueden tener niveles de 50 ppm de Pb, pero a distancias de solo 150 m mas lejos de los mismos, los niveles caen normalmente a de 2 a 3 ppm. La contaminación ocurre solo en la parte exterior de las semillas, hojas y tallos de la planta, y una alta proporción puede removerse por lavado. Los niveles de Pb en grano, tubérculos y raíces son muy poco afectados y no se desvían mucho de los niveles normales para tales tejidos, cerca de 0,5 ppm.

Elemento Concentración máxima

recomendada en periodos largos

de riego (mg/l)

Concentración máxima

recomendada en periodos cortos

de riego (mg/l)

Observaciones (Bade y otros, 1998;

Ayers y Wescot, 1976).

Plomo (Pb) 5.0 10.0 Puede inhibir el crecimiento celular en concentraciones altas.

Los niveles de Pb detectados en el río Jáchal son muy bajos y no sugieren riesgos de fitoxicidad para los cultivos.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

32

5.5.10 Litio (Li)

Elemento Concentración máxima

recomendada en periodos largos

de riego (mg/l)

Concentración máxima

recomendada en periodos cortos

de riego (mg/l)

Observaciones (Bade y otros, 1998;

Ayers y Wescot, 1976).

Litio (Li) 2.5 2.5 Tolerado por la mayoría de los cultivos aún a concentraciones superiores a 5 mg/l. Móvil en el suelo.

Las concentraciones máximas medidas están por debajo de las conetraciones máximas recomendadas.

5.5.11 Manganeso (Mn) La toxicidad de Mn no está restringida a un estrecho rango crítico de concentración. Algunos autores (Mengel y Kirby, 2000) citan valores de 200 ppm en maíz y 5300 en girasol, asociados con una reducción de 10 % en el rendimiento de materia seca. Estos valores aparecen particularmente dependientes de la temperatura, con niveles mucho más altos de Mn asociados con temperaturas de crecimiento mas altas. Los síntomas de toxicidad están caracterizados generalmente por manchas castañas en las hojas más maduras rodeadas por áreas cloróticas. A veces el exceso de Mn puede inducir la deficiencia de otros minerales como el Fe, Mg y Ca.

Elemento Concentración máxima

recomendada en periodos largos

de riego (mg/l)

Concentración máxima

recomendada en periodos cortos

de riego (mg/l)

Observaciones (Bade y otros, 1998;

Ayers y Wescot, 1976).

Mn (Mn) 0.2 10.0 En suelos ácidos, tóxico para algunos cultivos a bajas concentraciones.

Si bien la mediana de los valores medidos (0,284mg/l) supera la concentración máxima recomendad en períodos largos de riego, la alcalinidad de los suelos de Jáchal inhibe el efecto de fitotoxicidad del Mn, por lo cual no afecta la productividad de los cultivos.

Centro Regional Mendoza-San Juan - Estación Experimental Agropecuaria San Juan Calle 11 y Vidart – (5427) VILLA ABERASTAIN – Pocito - (San Juan) – Tel.: 54 264 4921079/4921191 – Fax: 54 264 4921191 - e-mail: [email protected]

33

5.5.12 Molibdeno (Mo)

Elemento Concentración máxima

recomendada en periodos largos

de riego (mg/l)

Concentración máxima

recomendada en periodos cortos

de riego (mg/l)