Aspekte der Beschreibung der Fließspannung bei der numerischen Simulation zyklischer Umformvorgänge

Das Bild der Türken im deutschen Humanismus am Beispiel der Werke Sebastian Brants (1456-1521)

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Das Bild der Türken im deutschen Humanismus am Beispiel der Werke Sebastian Brants (1456-1521)

Das Bild der Türken im deutschen Humanismus amBeispiel der Werke Sebastian Brants (1456–1521)

Antje Niederberger

Aber ich hoff alle christenheytWerd willig zu dem fryd bereytVor uß die tutsche nationSich rusten mit der romsche kronDurch selen heyl und gottes ereUnd mit den kunigen uber mereZiehen, die yetz des willens sindtWie durch geschrifft ist uß verkundtDas in brochmond in disem iarZusamen kumbt ein grosse schar[…]So wurt ungern und engellandtVon schotten und hyspanienVon polandt und germanienDer edlen tutschen keck und frumenUnd so vil christen zusamen kumenDas man wol mag gots gnaden hoffenDer heylig babst wurt nit verschlossenAll seine schatz thut er uff ßchliessenDarauß die geistlich gaben flyessenMit aploß und der gnaden zeichenJn zytlichem wurt er auch reychenUnd an sich handt das creutz genommenDen sollt, den christen die do kummenDas thut er yetz offentlich verkundenRomsch aploß fur pein und fur sundenWas man wurt sammlen und uffhebenDas wurt zu disem zugk als geben […]1.

1 Sebastian Brant, Zu eren romscher kuniglicher maiestat von der vereyn der kunigen und anschlagan die turchen. Sebastianus Brant [Straßburg, um 1502]. Zitiert nach Sebastian Brant, Kleine Texte, hg.von Thomas Wilhelmi, 3 Bände (Arbeiten und Editionen zur Mittleren Deutschen Literatur 3.1.1,3.1.2 und 3.2, Stuttgart 1998) (im folgenden zitiert: Wilhelmi und laufende Nr.), hier 1.2, Nr. 386,Verse 94–103 und 119–135.

180 Antje Niederberger

Die Verse, deren Inhalt in die Hochzeit der Kreuzzüge zu versetzen scheint, stam-men aus der Feder des oberrheinischen Humanisten Sebastian Brant. Die Ungläubigen,gegen die hier zu Feld gezogen werden soll, sind nicht die Araber, Sarazenen oder Mam-luken, sondern die Türken (V. 136 und 138f.): Man wurt damit die turchen kriege | […]| So ist der anschlag recht und gut | Was man zuhilff des glaubens thut. Jerusalem, das ei-gentliche Ziel der hochmittelalterlichen bewaffneten Pilgerfahrten, scheint vergessen.Wie und wen können solche Verse am Ausgang des Mittelalters zum heiligen Krieg ge-gen die Osmanen überzeugen? Sebastian Brant hat sich weniger als Nostalgiker denn alsPragmatiker einen Namen gemacht. Zitterte ihm die Hand, liefen ihm beim Schreibendie Tränen des Entsetzens und Schreckens über die Türkengreuel herab, wie er an ande-rer Stelle kundtat? Oder sind hier Beispiele aus der rhetorischen Trickkiste eines bekann-ten Literaten überliefert, der vor allem im Sinn hatte, handfeste politische Ziele zu pro-pagieren?

Es fällt sogleich ins Auge, daß zwar der Papst großzügig in seine Schatulle greift, dieUngarn, Engländer, Schotten und Spanier mitmachen wollen und – beruhend auf hiernicht zitierten Textstellen – der König von Frankreich seinen Frieden mit den Habsbur-gern macht, Mailand und das Königreich Neapel an Burgund fallen und alle anderen,die sich noch nicht entschlossen haben, dem großen Friedensbündnis beizutreten – Ve-nedig, Geldern und andere – sich wohl noch besinnen werden, aber daß unzweifelhaftMaximilian als römischer König und seine herausragende tutsche nation allen vorange-hen und das Kommando geben. Es klingt also nach politischer Propaganda; in der Tatbezieht sich das Gedicht auf den zwischen Ludwig XII. und Maximilian I. geschlosse-nen Friedensvertrag vom 31. Oktober 15012. Brant drückt darin erneut seine Hoffnungaus, es möge nun endlich die Voraussetzung für einen gemeinschaftlichen Kriegszug ge-gen die immer weiter nach Europa vorrückenden Osmanen geschaffen sein. Damit die-ser Zug gelingen kann, ist seiner Auffassung nach nicht nur der Friede unter den euro-päischen Regenten, sondern auch die Oberhoheit Maximilians I. von Habsburg überdas Reich und seine Nachbarn Voraussetzung.

Glaubt man den Ausführungen Sebastian Brants, die mehr oder weniger sein ganzesWerk durchziehen, so bleibt die einzige Lösung des „Türkenproblems“ ein organisierterKreuzzug unter der Schirmherrschaft Maximilians I. von Habsburg. An Bemühungenseitens des Königs hat es während seiner Regentschaft nicht gemangelt, allein die politi-schen Querelen mit Frankreich, Ungarn, den Reichsständen und den Eidgenossen ha-ben solche Pläne meist vereitelt. Ein Türkenkreuzzug war seit Jahrzehnten geplant undimmer wieder in Angriff genommen worden – auch von den Päpsten –, so daß SebastianBrant nicht als Erfinder dieser Pläne oder gar als rückständiger Träumer gelten kann.

2 Die Verse dürften wohl im November 1501 entstanden sein. In dem Gedicht wird der Friedens-schluß zwischen den beiden Königen ausdrücklich genannt, außerdem ist von der geplanten Ehe zwi-schen Maximilians Enkel Karl V. und Ludwigs XII. Tochter (Claudia) die Rede, also einem Gegenstanddes Vorvertrags von Trient. Die Ehe sollte das habsburgisch-spanische Heiratsbündnis ergänzen und diechristlichen Mächte gegen die Türken einigen. Der Vertrag sollte von Maximilian auf dem FrankfurterReichstag im Dezember 1501 ratifiziert werden (was nicht geschah), Ludwig XII. von Frankreich ver-kündete die Ratifikation am 12. Dezember desselben Jahres öffentlich. Die schon kurze Zeit danach be-ginnenden Nachverhandlungen und Verstimmungen werden von Brant nicht angesprochen, was für eineAbfassung der Verse noch im Jahr 1501 sprechen dürfte. Vgl. Hermann Wiesflecker, Kaiser Maximi-lian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit 3: Auf der Höhe des Lebens. 1500–1508. Der große Systemwechsel. Politischer Wiederaufstieg (München 1977) 77–97.

Das Bild der Türken im deutschen Humanismus 181

Die Dringlichkeit eines solchen Zuges wurde von ihm in zahlreichen Gedichten undProsatexten angesprochen, und zwar vor allem in der Zeit, als er als Jurist und Poet ander Basler Universität lehrte (1477–1500). Aber auch später, als er als Kanzler undStadtschreiber der Stadt Straßburg tätig war (1501–1521), sind solche Äußerungen vonihm gemacht worden.

Der folgende Beitrag erläutert anhand bislang wenig untersuchter Texte SebastianBrants, wie um 1500 im Kreis Intellektueller und politischer Berater des HabsburgerKaisers Maximilians I. ein politischer Diskurs um das Kaiserreich, die Christenheit undEuropa geführt wurde, und zwar angesichts des expandierenden Osmanischen Reiches3.Dabei wird deutlich, daß es keine objektive Sichtweise der Türken als nichtchristlichesVolk gab, sondern ausschließlich Wertungen aus christlich-religiöser Sicht, die auf einerlangen Tradition im Umgang mit den „Ungläubigen“ fußen. Das zutage tretende Bildder Osmanen und ihrer Kultur und Religion hat die abendländische Gesellschaft bis indie heutige Zeit hinein geprägt. Der vorliegende Beitrag versteht sich als Versuch, diesenQuellenbefund aus einer kulturanthropologischen Perspektive zu deuten.

Der böse und weibische Türke

Im Jahr 1498 erschien Sebastian Brants Gedichtsammlung Varia carmina, eine Mi-schung verschiedenster Verswerke zu unterschiedlichen Themen. Darunter befindet sichauch ein Gedicht mit dem Titel Thurcorum terror et potentia, in welchem Brant den tür-kischen Sultan höchst persönlich zu den Fürsten des christlichen Abendlandes sprechenläßt4. Nach einleitenden Versen, in denen der Sultan über die skythische Herkunft, dieeinstige Schwäche und den Aufstieg des türkischen Volkes berichtet, geht er sogleichdazu über, den christlichen Fürsten ihre Fehler im Umgang mit den Osmanen und imUmgang mit ihrer eigenen Religion und Moral vorzuhalten. Nach dem Sieg des türki-schen Volkes über die Perser und nach der Einnahme des Schwarzen Meeres, des Kau-kasus’ und Kleinasiens sei nun die Lage ebenso günstig wie sie schon einmal für die Vor-väter günstig war. Damals trieben sich in Rom sorglose Herren herum, träge Männerhielten das Szepter der Welt (V. 21–24: Opportuna simul nobis nostroque parenti, | Etproavis nostris est data condicio, | Socordes habuit dominos quia Roma frequentes, | Ignavi-que orbis sceptra tulere viri). Dem müsse nun eine große Menge Verbrechen der abend-ländischen Fürsten hinzugefügt werden, da kein Glaube, keine Rechtschaffenheit oderScham bei ihnen vorhanden und die Religion auf viele Weise von ihnen beschmutztworden sei (V. 25–28: Additur huic scelerum vestrorum grandis acervus | Et cumulus, superiquem neque ferre valent. | Nulla fides, probitas, pudor aut reverentia veri, | Est polluta modisrelligio innumeris). Dann stellt der Sultan fest, daß die Fürsten Europas in ständigerZwietracht und die christlichen Völker selten in Frieden leben (V. 29f.: Principibus pla-

3 Die hier vorgestellten Untersuchungen beruhen auf meiner bislang unveröffentlichten Disserta-tion über Sebastian Brant als Historiker. Zur Perzeption des Reichs und der Christenheit im Schatten derOsmanischen Expansion (Freiburg i. Br. 2004).

4 Thurcorum terror et potentia. Ad cuiusdam Leonhardi Clementis in Thurcum invectivam SultatOthomanidae responsio: per Sebastianum Brant in honorem exhortationemque Serenissimae regiae mai-estatis divi Maximiliani etcetera conficta. Anno 98 kalendas septembribus, in: Sebastian Brant, Varia Se-bastiani Brant Carmina (Basel: Johann Bergmann von Olpe 1498) fol. nr–[niiii]

r. Vgl. auch Wilhelmi(wie Anm. 1) Nr. 244.

182 Antje Niederberger

cuit vestris discordia semper, | Christicolae genti pax quoque rara fuit ). So wie sie es verab-säumt haben, dem sich abmühenden Volk Hilfe zu gewähren, so machen sie ihren Fein-den den Weg frei (V. 31–34: Quique laboranti populo dare opem atque petenti | Debue-rant, populi nec sua damna vident. | Dum deest componat qui concilietque furentes, | Hostiaditus vestro panditur atque via). Und deswegen, so der Sultan, müssen die Christen nunwegen ihres Unglaubens und ihres Nichthandelns mit Strafen und Schlägen büßen undihren Untergang erfahren (V. 35f.: Atque hinc perfidiae luitis poenasque plagasque | Desi-diae et vestrae carpitis exitium). Die Vorfahren der Christen hätten bereits den VerlustPhöniziens hinnehmen müssen, ebenso sei es ihnen mit Ägypten und Kleinasien ergan-gen. Bislang seien den Christen die europäischen Königreiche verblieben, doch ebendieses Europa, dessen Beute Asien immer gewesen sei, sei nun seinerseits Asien als Beutegegeben (V. 43–46: Integra sed vobis Europae regna manebant | Caetera, quae mundi scep-tra tulere diu. | Illa inquam Europa, cui praeda Asia omnibus ante | Temporibus fuerat, nuncdata praeda Asiae est ). Es folgt eine minutiöse Aufzählung aller Gebiete, die die Türkenseit dem Überschreiten des Hellesponts – an dieser Stelle steht ein Lob des PerserkönigsXerxes – eingenommen haben: Byzanz, Thrakien, Makedonien, Akarnanien, die Pelo-ponnes, Rhodos, das ionische und das ägäische Meer, Moldavien, die Walachei, Phokisund Epirus, Thessaloniki und Illyrien, Euboia, Pera und Caffa, Istrien, Dakien, Dalma-tien und das Schwarze Meer. Bald sei es geboten, die Felder der Litauer, Preußen und Po-len zu verwüsten, und bald seien die Flüsse Weser, Oder, Theiß, Elbe, Weichsel, Rhein,Tiber und Po an der Reihe, also Polen, das Reich und Italien (V. 85f.: Vesera noster eritViadusque, Tibiscus et Albis | Istula, mox Rhenus, Tybris et Eridanus). Wenn die europäi-schen Fürsten Ehre besitzen, fragt sich der Sultan, wie können sie dann ihren Glaubenso zu Fall bringen? Wenn sie das Göttliche so vernachlässigen, sollten sie sich schämen,von den wilden Türken so niedergestreckt worden zu sein (V. 87–90: Vos si christicolumtangimini honore, feretis | Quo ne animo vestram sic ruitare fidem? | Quod si negligistis di-vina, pudere at oportet | Vos homines, nostris succubuisse feris). Nach dieser Ohrfeige gehtder Sultan zu seinen weiteren Eroberungsplänen über. Da der Weg nun frei sei, werdeman die christlichen Erbländer mit Krieg überziehen (V. 97f.: Vos mox relliquias Christiet patrimonia bello | Tollemus, prona est nam patefacta via). Über Tarent wolle man Romeinnehmen, wie eine Flußüberschwemmung alles wegspülen, das alte Rom, die Haupt-stadt der Welt, werde in die Hände der Osmanen fallen und zu einem neuen Rom wer-den (V. 99–104: Parte alia aggrediar quam mox imbelle Tarentum, | Hinc Romam, Ita-liam, regnaque cuncta soli. | Neque quisquam audebit nobis oppedere, more | Fluminis un-dantis sternere cuncta libet. | Nobilis in manibus nostris nova Roma, sequetur | Quae mundidomina est Roma vetusta cito).

Nichts scheint den Sultan an seinen Plänen hindern zu können, und nichts fürchteter – mit Ausnahme einer Person: König Maximilian I. von Habsburg, der die Zügel desRömischen Reiches in der Hand hält. Er fürchtet ihn, weil Deutschland und seine Für-sten nun einträchtig in Waffen stehen, und zwar, wie der Sultan hört, um gegen ihn aus-zurücken (V. 105–110: Nec quemque timeo regem nisi Maximilianum | Qui modo romanifrena habet imperii, | Praecipue quia nunc Germania vestra, ducesque | Consensu unanimimutua in arma ruunt. | Audio enim proceres modo coniurasse potente | Nos contra, et regiporrigere arma suo). Doch er nimmt seine Äußerungen sogleich wieder zurück. SeineKriegsmacht sei so stark, daß ein uneiniges Europa ihm nicht wirklich zum Feind wer-den könne. Nur bei einem gemeinsamen Schlag würden sich Donau, baltischer Meer-busen und Bosporus mit türkischem Blut füllen (V. 135–142: Sic vos Christicolae vestro

Das Bild der Türken im deutschen Humanismus 183

quoque Maximiliano | (Belligero inprimis magnanimoque viro) | Viribus, ingenio, nummis,ope, conque meatu, | Navibus atque armis, aereque adeste gravi. | Huic si Gallorum rex, Hi-spani, atque Britanni, | Germanique duces, Italiaeque aderunt, | Heu quam plenus eritthurcorum sanguinis Ister, | Balthicus atque sinus Bosphoreumque mare). Mit der Ankunftder Christen hätte der Sultan viel Übel zu erleiden, da die Christen Waffenhilfe erhielten(V. 153f.: Hi mala in adventu vestro mihi multa parabunt, | Suppetias vobis, et socia armaferent ). Er fürchtet insbesondere, daß er von deutschen Städten umgeben sein würdeund daß Maximilian I. ihm auf die selbe Weise zum Verhängnis würde wie es zuvor dasSchicksal ihres Vorfahren (gemeint ist Sultan Bayezıd I., 1389–1403) nach verlorenemKampf gegen Tamerlan (Timur) gewesen war: in einen Käfig eingeschlossen zur Schaugestellt zu werden (V. 153–158: Heu timeo ne nos Germana per oppida circum | Maximi-lianus eo more modoque ferat, | Quo quondam Thamberlanes proavum quoque nostrum, | Incavea inclusum, duxit ad instar avis)5.

Nur Maximilian sei es gegeben, die Türken zu besiegen (V. 163f.: Palma haec a su-peris servata est Maximiliano | Cui soli Thurcos vincere posse datur), nur er werde vollbrin-gen, was viele begehrten. So möchten sich alle von Maximilian leiten lassen, der allenden Sieg bringen werde. Maximilian werde das aufrichtige Lob seines Feindes nicht ver-schmähen, und der Sultan möchte lieber von ihm gefangen genommen werden als dieTaufe zu erleiden und den Glauben an Christus anzunehmen. Maximilian werde alleKönige an Ehre übertreffen und keiner werde ihm gleichen, weder zuvor noch später(V. 171–180: Nec dedignetur rex tantus forsan ab hoste | Laudari, laus est integra ab hostequidem. | Mallem equidem illius posse arma, et proelia saeva | Effugere, at capiar, sic quiafata iubent. | Ante sed o liceat vestrum baptisma subire, | Et veram christi suscipere ante fi-dem, | Tum facile et leve erit, tantis cecidisse sub armis | Atque a magnanimo rege viroquecapi, | Qui cunctis reges multo superabit honore | Par sibi nemo prius, nemo futurus erit ).Mit dieser Verbeugung des Sultans vor dem Römischen König endet das Gedicht.

Selbstverständlich geht es in den Versen nicht um die Ängste und Stärken der Os-manen und ihres Sultans, sondern um eine Mahnung an die regierende Oberschicht desReiches durch den Gelehrten Sebastian Brant. Mit der Aufzählung all derjenigen Ge-biete, die von den Osmanen im Lauf des 14. und 15. Jahrhunderts erobert wurden,weist er auf die bedrohte Lage Mitteleuropas und insbesondere des Reiches hin. Wie erden Sultan sagen läßt, sind als nächstes Polen, das Reich und Italien an der Reihe, er-obert zu werden. Mit der Erwähnung des Xerxes im Zusammenhang mit dem Über-schreiten des Hellesponts durch die Osmanen bildet Brant eine Parallele zur antikengriechischen Geschichte, nämlich zur Bedrohung Athens und Griechenlands durch diePerser. Die geplante Einnahme der altehrwürdigen Stadt Rom legt einerseits einen Ver-gleich mit der Eroberung und Zerstörung Athens 480 v. Chr. nahe, andererseits trifftder Sultan damit den Nerv der christianitas, indem er die Zerstörung der Residenzstadtdes Stellvertreters Christi androht. Den Grund für die bisherigen Erfolge der Osmanensieht Brant in der Zerstrittenheit der christlichen Fürsten untereinander. Die logischeSchlußfolgerung der Ausführungen des Sultans lautet mithin, daß die Europäer an der

5 Bayezıd I. wurde am 20. Juli 1402 von Timur auf dem Schlachtfeld nahe Ankara gefangengenom-men. Die Gefangennahme Bayezıds wurde von Brant auch in seinem Werk De origine et conversationebonorum regum et laude civitatis Hierosolymae cum exhortatione eiusdem recuperandae (Basel: JohannBergmann von Olpe 1495) (nachfolgend zitiert: De origine) erwähnt und endsprechend ausgeschmückt:Bayezıd sei in einen Käfig gesperrt und in ganz Asien herumgetragen worden. Vgl. De origine, fol. [Pvj]

v.

184 Antje Niederberger

Expansion der Osmanen selbst schuld sind. Der Hohn des Sultans, es sei wohl wederEhre und Anstand noch Rechtschaffenheit und Gottesfurcht bei den christlichen Für-sten anzutreffen, weist ein moralisch-religiöses Defizit aus. Doch vermittels des anschlie-ßenden Lobes Maximilians gibt Brant den Seinen wieder berechtigte Hoffnung, demvernichtenden Siegeszug der Osmanen entgegentreten zu können. Zugleich nutzt er dieVerse zum Herrscherlob des zu Diensten stehenden Poeten, d. h. zur Anempfehlung sei-ner eigenen Person als Ratgeber und Günstling.

Mit Blick auf das Türkenbild Brants ist dem Gedicht nicht sehr viel mehr als die Be-drohung der christlichen patrimonia seitens der Türken zu entnehmen. Die Türkenselbst erscheinen als eroberungsdurstig und furchtlos (wenn man die Person Maximili-ans außer acht läßt). Weitaus drastischer betitelt Brant die Türken in einem Gedicht, dasMaximilian I. gewidmet ist und bei dem es sich um eine Interpretation einer Mißbil-

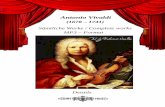

Die Abbildung zeigt den vor Maximilian und seinen Truppen fliehenden türkischen Sultan. Aus: Seba-stian Brant, Varia carmina, Basel 1498, fol. nr. Benutztes Exemplar: UB Freiburg, Sign.: MK 94/169.

Das Bild der Türken im deutschen Humanismus 185

dung handelt6. Bei dem mißgebildeten Wesen handelt es sich um zwei zusammenge-wachsene Schweine bzw. um ein Tier mit vier Ohren, acht Beinen, einem Kopf und zweiMäulern. Dieses Übermaß an Beinen und Zungen bedeutet Brant zufolge Eyn oberkeytan Suwschen lyt, ein Übermaß an säuischen Menschen, und zwar – an Türken: AlsTurcken, die man halt billich | Das ir wesen der Su syg glich, | Eyn Su ist eyn wu(e)st unreynthier | Die in unflat su(o)cht all ir zier, | als du(o)t der Türcken unreyn Schar | Jn allem un-flat leben gar. Hier taucht das Motiv des unreinen, schmutzigen Türken auf, ja schlim-mer noch: Die Su der Türcken bruter ist, | Wol würd verglicht sie dem endkrist. Die Sau be-deutet den Endchristen, die Türken werden mithin mit dem Satan gleichgesetzt. Diehandschriftlich überlieferte deutsche Version weicht von der erstmals 1498 ebenfalls inden Varia carmina erschienenen lateinischen Version ab, aber auch in den lateinischenVersen ist von einer bestia spurca (V. 59) die Rede, und weiter (V. 63–66) Hinc Mahu-metanam spurcamque libidine gentem | Hac designatam quis negat esse Sue? | Quae terrenasibi dumtaxat quaerit amatque | Et luxu vivit spurciciaque iugi, also ebenfalls eine entspre-chende Betitelung der Türken als schmutzig, habgierig und lüstern7. Doch SebastianBrants Optimismus obsiegt auch in diesem Gedicht (V. 122f., 126–129): Doch frewtmich das dis wunderschwyn | Die leng nit ist in leben gsyn | […] | Als hoff ich das, ob lichtglich wol, | (Do vor uns gott behu(e)tten sol) | Ein Suwsch rumor uff erd entspring | das desglich ouch bald ab ging. Mögen die Türken nicht länger leben als das Wunderschwein.Dafür kann wiederum Maximilian I. sorgen, dem Brant Gottes Hilfe dazu wünscht.

Die umfangreichste Auseinandersetzung mit den Türken als Volk der Ungläubigenfindet in dem Geschichtswerk De origine et conversatione bonorum regum et laude civitatisHierosolymae cum exhortatione eiusdem recuperandae aus dem Jahr 1495 statt8. Wie derTitel verlauten läßt, handelt es sich um eine Geschichte der Könige von Jerusalem, umein Lob der Stadt Jerusalem und um eine Aufforderung zur Wiedereroberung der StadtJerusalem. Der Titel verspricht nichts Falsches, doch enthält die exhortatio keineswegsnur eine Mahnung, Jerusalem wieder zu erobern, sondern vor allem ein wortgewaltigesPamphlet mit der Aufforderung zum Türkenkrieg. Auch die der exhortatio vorange-hende historia behandelt neben der Geschichte der Könige Jerusalems in breitem Um-fang Kreuzzugsgeschichte und den Kampf der Europäer gegen die Sarazenen und dieOsmanen. Die Geschichte, die Brant aus den Quellen zusammengetragen hat – es sinddies bekannte Referenzwerke der Zeit, nämlich der jüdische Geschichtsschreiber FlaviusJosephus, Eusebius von Caesarea, Paulus Orosius, Augustinus, Flavio Biondo und inbreitem Umfang die Werke Enea Silvio Piccolominis –, liefert ihm also die gleichen Ar-gumente, die in dem vorgestellten Gedicht formuliert wurden: Die Türken haben be-reits zwei Drittel der Welt erobert und sind nun geneigt, das verbliebene Drittel, Eu-ropa, ebenfalls einzunehmen. Schuld an ihrem bisherigen Erfolg und an ihren, wieBrant fürchtet, kommenden Erfolgen sind die uneinigen europäischen Fürsten, die sichlieber selbst in Kleinkriegen zerfleischen, anstatt den wahren Feind, die Türken, zu be-

6 Sebastian Brant, An den grosmechtigsten aller durchlichtigsten herren Maximilianum Ro(e)mi-schen künig. Von der wunderbaren Su zu Landser jm Suntgaw des jars .M.CCCC.XCVj. Uff den ersten-tag des mertzen geboren Ein versa(e)helich ußlegung Sebastiani Brant (Basel, nach 1. März 1496). Vgl.Wilhelmi (wie Anm. 1) Nr. 158.

7 Sebastian Brant, Ad sacrosancti Romani imperij invictissumum regem Maximilianum: de por-tentifico Sue. in Suntgaudia: kalendis Marcijs Anno & xcvj. edito coniecturalis explanatio S. Brant (Ba-sel, nach 1. März 1496); vgl. Wilhelmi (wie Anm. 1) Nr. 157.

8 Brant, De origine (wie Anm. 5).

186 Antje Niederberger

kämpfen. Alle Fürsten Europas sollen sich folglich unter der Führerschaft Maximili-ans I. diesem Kampf widmen und damit den christlichen Glauben retten. All dieseSchlußfolgerungen und Ableitungen faßte Brant in der dem historischen Teil folgendenMahnrede zusammen.

Nach der vorchristlichen Geschichte Jerusalems, die vor allem von den zahlreichenEroberungen der Stadt geprägt ist, kommt nach Brants Deutung mit Christi Geburt diewahre Bedeutung der Stadt als Zentrum der christlichen Welt und als heilsgeschichtlichkraftgeladener Raum zum Tragen. Nach der Katharsis des Tempelbrands im Jahr 70nach Christi Geburt ist Jerusalem endgültig christlich, und mit der Auffindung desKreuzes durch die Mutter Kaiser Konstantins, Helena, erfährt Jerusalem eine weitereAufwertung als heiliger Ort der Christenheit. Fortan ist der Maßstab für die Bewertungder nachfolgenden Könige (nicht nur der Könige über Jerusalem, sondern vor allem derrömischen Könige und der byzantinischen Kaiser) ihr jeweiliges Verhältnis zur christli-chen Religion. Sie kommen, je nach ihrem Verhalten, mehr oder weniger schlecht weg.Mit der Geburt Muhammads bricht dann aber das Übel des Islams wie eine Krankheitüber die Menschheit herein: Hoc tempore Mahumetus quidam, ut aliqui volunt Arabs, utalii afferunt Persa, nobili ortus parente, deos gentium adorante, matre hebraica atque his-maelita, acerrimi ingenii vir, inter christianos conversatus, magnum fidei excitavit incen-dium legemque suam pestiferam introduxit et ad rebellandum contra imperium Arabes pel-lexit 9. Muhammad weist Brant zufolge arabische oder persische Herkunft auf und wirdals Abkömmling Ismaels erkannt. Sein „pestbringendes Gesetz“ bringt die arabischeWelt dazu, sich gegen die (christlichen) Reiche zu erheben. Die Araber wenden dieses„Gesetz“ sogleich an, indem sie die Perser verführen: Arabes etiam Mahumeti praestigiisseducti apud Persas, ut eandem susciperent legem, primum precibus instituerunt, deinde illosassentiri nolentes, bello summis conatibus intentato duce Mahometo exagitarunt. RegequePersarum proelio superato atque interfecto Persae omnes a Saracenis subacti, praesentis Ma-humaeti legem acceperunt 10. In der Folge werden die Erfolge der von Muhammad „Infi-zierten“ abgehandelt; eine christliche Bastion nach der anderen fällt. Brant versäumt esnicht, dafür gleichzeitig die Schwäche der byzantinischen Kaiser mitverantwortlich zumachen und verpaßt dem gefallenen Kaiserreich im Osten zahlreiche Seitenhiebe11. Mitder Geburt Muhammads vergrößert sich die Bühne von Brants historia, denn nun be-richtet er von den zahlreichen Sarazeneneinfällen nach Europa. Während der Zeit derKreuzzüge erscheinen die Bezeichnungen für die jeweiligen Feinde willkürlich. Brantnennt sie einmal Sarazenen, einmal Türken. Der Anführer der seldschukischen Gegnerin der ersten großen Schlacht der Kreuzfahrer in Kleinasien bei Nikäa, Qılic Arslan,trägt bei Brant den Namen Solymannus und befehligt ein Heer von 60.000 thurci. Diegetöteten saraceni et thurci hätten, so Brant weiter, Araber, Perser, Mesopotamier, Chal-däer und Syrer in ihrem Heer versammelt gehabt12. Es ist mithin evident, daß BrantsUmgang mit den jeweiligen Feinden keine ethnischen Reibungspunkte als Basis hat,sondern daß sich die Definition des Feindes mit dessen Nichtanerkennung der christli-

9 Vgl. ebd. fol. Hiiijv.n

10 Vgl. ebd. fol. [Hvj]r.

11 Vgl. ebd. fol. [Hvj]r–Ir. Die griechischen Kaiser erfahren auch an vielen anderen Stellen des Wer-

kes Kritik, da sie nach Brants Ansicht die Kreuzzugsinitiativen des Westens nicht hinreichend unterstütz-ten.

12 Vgl. ebd. fol. [Kvij]r+v.

Das Bild der Türken im deutschen Humanismus 187

chen Wahrheit umreißen läßt. In der Mahnrede manifestiert sich die Auseinanderset-zung zwischen Christentum und Islam überwiegend in der konkreten Gefahr durch dietürkischen Eroberungszüge in Brants Gegenwart. Dabei spielen sowohl die Eroberun-gen der Osmanen Richtung Zentraleuropa eine Rolle als auch die „Besetzung“ des hei-ligen Landes durch Muslime. Auch in der Mahnrede findet keine differenzierte Betrach-tung unterschiedlicher muslimischer Völker statt.

Wie bereits angekündigt, bietet der Text einige deutlichere Charakterisierungen dermuslimischen Glaubensfeinde im allgemeinen und der Türken im besonderen. Die Ex-pansionszüge der Osmanen und Sarazenen werden gemeinhin als schändliche Raubzügebezeichnet (dirus Saracaenorum incursus; Thurcorum sacrilegus impetus). Dabei fällt im-mer wieder ins Auge, daß ausdrücklich von einer Verschmutzung der heiligen Orte derChristen die Rede ist. Sebastian Brant spart dabei auch nicht am Einsatz rhetorischerMittel wie die immer wieder zur Sprache gebrachten Tränen, die ihm beim Berichtensolch ungeheuerlichen Geschehens unwillkürlich kommen: Hinc Thurcorum sacrilegusimpetus cum alia loca plurima tum sanctam civitatem Hierosolymam sanctaeque terrae locainvasit, caepit, diripuit, incendit. Sacrosanctumque domini nostri et salvatoris vivificum se-pulchrum (quod sine singultibus et lachrymis effari nequeo) foedavit, polluit et prophana-vit 13. Die Türken werden ferner explizit als Feinde der Christen bezeichnet, die zudemgrausamer als die bekannten Christenverfolger Diokletian und Maximian seien: VenietThurcus christiani nominis hostis, Diocletiano et Maximiniano violentior14. Ähnliche Be-zeichnungen lassen sich beliebig sammeln: inmanissimus hostis, truculentissimus tirannus,efferatus barbarus. Als besonders tragisch stellt Brant heraus, daß nicht nur der ehemalschristliche Osten, sondern nun auch Europa […] ab effoeminatis Thurcis belagertwerde15. Über die Türken als Volk spricht Brant in einer kurzen origo Thurcorum, derzufolge die Türken auf der Suche nach besseren Wohnorten Asien überfielen, Alanen,Kolcher und Armenier unterdrückten, dann die kleinasiatischen Völker und schließlichdie Perser und Sarazenen besiegten. Es gebe Leute, die schrieben, die Türken seien Sky-then; vor allem in jenen Büchern, in denen erzählt werde, Alexander der Große habe dieSkythen zwischen den hyperboreischen Bergen mit eisernen Gittern eingeschlossen. DieTürken seien so stark und mächtig gewesen, daß die Sarazenen in Persien sich mit ihnenabfinden mußten; schließlich nannten sich die Türken in Persien ebenfalls Sarazenen.Dann hätten die Türken den mohammedanischen Aberglauben angenommen undseien fortan von bösem Gemüt gewesen16. Zu einem späteren Zeitpunkt, gemeint ist die

13 Vgl. ebd. fol. Rvv.

14 Vgl. ebd. fol. [Rvj]v.

15 Vgl. ebd. fol. Siijr.

16 Vgl. ebd. fol. Ir. Trotz dieser durchgehenden negativen Einordnung der „Ungläubigen“ gibt eseine Ausnahme. Sie betrifft den berühmten orientalischen Fürsten Saladin (Salahaddın Yusuf ibnAyyub), der von Brant als rex fortissimus und prudentissimus bezeichnet wird, dessen humanitas […] obe-rat multis christianis […] und der nullum populum urbe eiecit tributa pendere volentem, nec ulli fidem fregit.Vgl. ebd. fol. Nr. Die positive Einschätzung des mächtigen islamischen Herrschers hat eine lange Tradi-tion im Abendland; bereits zu Zeiten Brants hat sich der Respekt vor der ritterlichen Tugendhaftigkeitund Unbesiegbarkeit Saladins zu einem Topos verdichtet. Vgl. Franco Cardini, Immagine e mito del Sa-ladino in occidente, in: Verso Gerusalemme. II convegno internazionale nel IX. centenario della I. cro-ciata (1099–1999). Bari 1999, hg. von Franco Cardini–Mariagraziella Belloli–Benedetto Vetere(Università degli Studi di Lecce. Dipartimento dei beni delle arti e della storia. Saggi e Testi 1, o. O.1999) 273–284. Cardini zufolge erzwang der Sieg Saladins über solch illustre Potentaten wie RichardLöwenherz geradezu die Konstruktion einer übermenschlichen, unbesiegbaren Figur, denn alles andere

188 Antje Niederberger

Amtszeit Papst Johannes’ XXII., seien die Türken – gens truculenta et ignominiosa, quaeab initio irruptionis suae more latronum clamdestinis excursionibus vires sibi vendicabat –über Pontus, Kappadokien, die kleinasiatischen Provinzen bis an die Grenzen des grie-chischen Meers gezogen. Sie hätten keinen Fürsten gehabt, sondern verschiedene Füh-rer, denen sie nachfolgten. Hier tauchen erstmals die Osmanen als Dynastie auf. Ein ge-wisser Ottomannus (Osman I., 1258?–1326?), der nur geringes Vermögen besessen undkeinen bedeutenden Namen getragen habe, habe begonnen, nicht nur die christlichenGebiete, sondern auch die Menschen seines eigenen Volkes heimzusuchen und zu unter-werfen: Ottomannus quidam exigui tamen census et obscuri inter primates nominis ex col-lectitio milite non ingenti manu per seditionem conflata, crassari primum ac non solum reli-quias christianas vexare, verum etiam homines suae gentis armis infestis impetere et sibi sub-dedere coepit 17. Er habe alle anderen Führer beraubt und bekriegt und sei in kürzesterZeit zu großer Macht gekommen. Dem ersten König Ottomannus sei sein Sohn Orca-nes (Orhan, 1324/26–1362) gefolgt und bis nach Schlesien vorgedrungen. In Polen seier, wie man erzähle, von den christlichen Fürsten mit Gottes Gnade zusammen mit vier-zigtausend Mann niedergelegt worden. Abscheu empfindet Brant auch gegenüber denSarazenen, die als gottlos, dem Pomp und Luxus erlegen, den Hunden und wilden Tie-ren gleich beschrieben werden, so daß jeder gelehrte und ehrfürchtige Mann ihren Um-gang zu meiden habe: Quamvis enim hactenus perfidi Saracaeni plurimis divitiis habun-dent et pompis incredibilibus ac deliciis vacent, tamen ita pueriliter desipiunt, tanquam per-tinaciter his quae sunt contra rationem adhaerent, ut omnis vir doctus atque timoratus eo-rum fugiat consortium et eos, velut caninos et bestiales, cum summo taedio abhominetur at-que devitet 18.

Die historia macht die Eigenheit der Türken, ihren schlechten Charakter und ihreGefährlichkeit vermittels der Beweiskraft der Geschichte deutlich19. Die anschließendeexhortatio, die die europäischen Fürsten zum Handeln – und vor allem zur GefolgschaftMaximilians – überreden soll, ruft vor allem Emotionen hervor. So fragt er, welcher guteChrist etwa keine Magenschmerzen bekommen würde, wenn er erfährt, daß einschrecklicher Dieb sich nun König von Asien und Kaiser von Konstantinopel nenne:Quis inquam christianus non vehementissime, etiam cum stomacho, indoleat, cum vel legiaudit, vel oculis legit, saevissimum latronem utriusque Asiae ac continentis Europae regemConstantinopoltanumque imperatorem sese appellare?20 Und weiter: Hinc Thurci infrenicingunt et inhospita regna Soldani atque Scthae Tartareusque canis. Et adhuc dormitis, op-timi principes? Also: „Die ungezügelten Türken, die ungastlichen Reiche des Sultans undder skythische und tartarische Hund umgürten euch. Und ihr schlaft noch, allerbeste

hätte die Helden des dritten Kreuzzuges als mittelmäßige Kriegsherren erscheinen lassen. Ein anderesBild zeichnet hingegen Wilhelm von Tyrus, der in Saladin einen superbus et infidelis tyrannus gesehenhatte, bestätigt von Joachim von Fiore, der Saladin mit Herodes und Nero zusammen in die Reihe derVorboten des Antichristen stellte. Vgl. Cardini, Immagine (wie oben) 275f.

17 Vgl. Brant, De origine (wie Anm. 5) fol. Pvv.

18 Vgl. ebd. fol. [Rvj]r.

19 Die Funktion der Geschichte als Schatzkammer von Lehrbeispielen ist bei Sebastian Brant nichtvon der Hand zu weisen; ein Umgang mit Geschichte, wie er vor allem von den italienischen Humani-sten vom Schlage Flavio Biondos oder Leonardo Brunis geprägt wurde, ist bei Brant nicht oder nur inschüchternen Ansätzen zu spüren, obwohl Brant für die Abfassung seines eigenen Werkes einige der ita-lienischen historischen Werke als Quellen herangezogen hat.

20 Vgl. Brant, De origine (wie Anm. 5) fol. Siiijr.

Das Bild der Türken im deutschen Humanismus 189

Fürsten?“21 Brant wendet sich schließlich an Gott: Omnipotens genitor, precibus si flecterisullis, aspice nos, hoc tantum et si pietate meremur. Da deinde auxilium pater atque haec om-nia leva. Testor enim te summe pater, nos nuper abortis scripsisse haec lachrymis, cum madi-disque genis („Allmächtiger Schöpfer, wenn du mit Gebeten zu bewegen bist, dann siehuns an, und wenn wir Barmherzigkeit verdienen, dann hilf uns, Vater, und nimm all diesvon uns. Ich bezeuge dir, höchster Vater, daß ich dies soeben mit fließenden Tränen undnassen Wangen geschrieben habe“). Doch dem weinenden folgt sogleich der Pragmati-ker Brant: Verum cum res christianae non tam dolore et lachrymas quam vigorem et arma re-quirant (nam indies Thurci maiora nobis mala minantur), bella geri placeat („Weil diechristlichen Angelegenheiten in der Tat nicht so sehr den Schmerz und die Tränen, son-dern Energie und Waffen brauchen (denn täglich bedrohen uns die Türken mit größe-ren Übeln), sollten wir Krieg führen“22).

Beide Elemente, praktischer Realismus und religiös aufgeladene Emotionalität, wer-den von Brant miteinander verknüpft. Damit aber seine Weggefährten angesichts dergrausamen Bestialität der Feinde nicht den Mut verlieren und sogleich die Flinte insKorn werfen, braucht der monströse Türke eine Achillesferse. Sie besteht aus seinemschlechten Charakter und aus seiner schlechten Ausrüstung. Das Zauberwort lautet effe-minatus, verweichlicht beziehungsweise weibisch. Das Bild der Turci effeminati dientdazu, „die gefürchtete Armee der Türken im Argumentieren für die facilitas bellischwach zu reden – sowohl charakterlich, in der Kampfmoral, wie technisch, in ihrer –primitiveren – Bewaffnung“23. In der Tat stellt Brant einen Vergleich zwischen derKampfstärke der beiden Gegner an: Folgt man seinen Angaben, so treten hervorragendausgebildete, kampfstarke, furchtlose und sehr gut bewaffnete Ritter gegen lediglich mitBrotmessern bewaffnete, von Pferden geschleifte, sonst auf den Feldern oder in Amtstu-ben tätige Sklaven und Handwerker an. Nur der türkische Sultan selbst verfüge über15.000 gut bewaffnete Kämpfer24. Außerdem, so Brant weiter, habe man selbst eine niegekannte Stärke, allein Deutschland verfüge über eine große Zahl an Männern. Franzo-sen, Normannen und Briten seien auf das schärfste bewaffnet und stünden kriegsbereit,Italien habe die Flotte, und damit sei es wohl ein Leichtes, den weibischen Türken zubesiegen: Quo sit ut facile erit, o principes, vobis tam effoeminatum multitudinem […] de-vincere25. Dazu kommt, wie dies schon bei der Beschreibung der Sarazenen begegnet ist,die Charakterisierung der Türken als luxusverliebt, eitel und dem Nichtstun zugetan.Brant läßt diesen „Tatsachen“ eine Abfolge schallender Ohrfeigen folgen, und zwar vorallem für die Deutschen. Er hält ihnen mangelndes Gottvertrauen und schlechte Moralvor. Das, was die Türken kennzeichne, verweichlicht und weibisch zu sein, sei eine

21 Vgl. ebd. fol. Siiijv.

22 Vgl. zu beiden Zitaten ebd. fol. Svr.

23 Vgl. Johannes Helmrath, Pius II. und die Türken, in: Europa und die Türken in der Renais-sance, hg. von Bodo Guthmüller–Wilhelm Kühlmann (Frühe Neuzeit 54, Tübingen 2000) 79–137,Zitat 106.

24 Vgl. Brant, De origine (wie Anm. 5) fol. [Svj]v. Sebastian Brant folgt hier den Formulierungen

von Enea Silvio Piccolominis Türkenrede De Constantinopolitana clade. Vgl. Enea Silvio Piccolomini,Aeneae Sylvii Piccolominei senensis, qui post adeptum Pontificatum Pius eius Nominis secundus appel-latus est, opera quae extant omnia, nunc demum post corruptissimas aeditiones summa diligentia casti-gata & in unum corpus redacta, quorum elenchum uersa pagella indicabit. His quoque accessit gnomo-logia ex omnibus Sylvii operibus collecta, & Index rerum ac uerborum omnium copiosissimus (Basileae1551, unveränderter Nachdr. Frankfurt am Main 1967) 185f.

25 Vgl. Brant, De origine (wie Anm. 5) fol. [Svj]rf.

190 Antje Niederberger

Schande für einen Fürsten und Ritter. Selbst einige Frauen aus der Geschichte und My-thologie hätten sich als heldenhafter erwiesen als die Deutschen es nun seien26. Manmöge daher die Zankereien untereinander lassen und sich Maximilian anschließen. Ne-ben diesen recht weltlichen Zurechtweisungen und Forderungen werden die Verlustechristlicher Gebiete an die Sarazenen und Türken in den Kontext der Prophezeiungenüber den Untergang Jerusalems seitens der biblischen Propheten gestellt (Jeremias, Je-saja) und mit zahlreichen Zitaten vor allem aus den Psalmen untermalt. Auch die Er-mahnung der Fürsten, endlich aufzuwachen und sich dem Türkenproblem zu widmen,wird mit Bibelstellen bereichert, die den Fürsten die unterstützende Macht Gottes ver-deutlichen sollen (z. B. Mt 26, 53; Röm 8, 31; Gen 19, 24). Die Rolle Maximilians alsRetter der Christenheit und als König von Jerusalem wird ebenfalls biblisch belegt (Ps127, 5f.; Ps 136, 5; Jdt 10, 8f.; Ps 86, 3); er soll nämlich nicht nur zum Türkenkrieg rü-sten und die Gefahr einer weiteren Expansion der Osmanen von Europa nehmen. Brantsieht in ihm auch den künftigen Befreier des Heiligen Landes und weist ihm damit dieRolle eines klassischen Kreuzfahrers nach hochmittelalterlichem Vorbild zu, welcher diechristliche Welt als ganze von den Ungläubigen reinigen soll. Brants Wehklagen über dasungehinderte Fortschreiten der Türken nach Westen vermischen sich mit den Wehkla-gen über die Entehrung des biblischen Landes, in dem Milch und Honig fließen. DerTürkenkrieg wird von ihm folglich nicht mit politischen Argumenten eingefordert, son-dern mit religiösen. Die Türken müssen als Ungläubige bekämpft werden, die christli-ches Eigentum schänden, nicht aber als aufsteigende Großmacht, die in westliche Kö-nigreiche expandiert.

Die genannten Beispiele mögen reichen, um zu demonstrieren, mit welchem Voka-bular die Osmanen und andere Völker muslimischen Glaubens von Brant bedacht wur-den. Es wird deutlich, daß hier ein Feindbild auf- bzw. ausgebaut wird, das mit schein-barer Selbstverständlichkeit aus der historischen Erfahrung hervorgeht und das zudemeine tiefe literarische Verwurzelung hat. Die Beschreibungen der Türkengräuel und dieCharakterisierungen der Türken und Sarazenen, die sich in Brants Texten wiederfinden,sind literarisches Erbe einer „Grundausstattung“ der Berichte über die Eroberung Kon-stantinopels27. Die stereotypen Argumente, die allenthalben in Brants Texten begegnen,sind nicht von ihm erfunden, sondern aufgegriffen worden. Sebastian Brants Texte sindein kleiner Teil einer ganzen Flut von Traktaten und Schriften über die Türken und ihreGefährlichkeit und Grausamkeit28; sie begründen und verbreiten ein kollektives Bildüber einen Glaubensfeind, aus welchem sich im Lauf der kommenden Jahrzehnte garein Schimpfwort für einen schlechten Christen ableiten sollte: So ist der schlechteste

26 Vgl. ebd. fol. [Sviij]v–Tv.

27 Vgl. den Beitrag von Johannes Helmrath (wie Anm. 23) 104f., mit weiteren Literaturangabenzum Thema.

28 Vgl. dazu die Sammlungen von Carl Göllner, Turcica, Bd. 1: Die europäischen Türkendruckedes 16. Jahrhunderts 1501–1550, Bd. 2: Die europäischen Türkendrucke des 16. Jahrhunderts 1551–1600, Bd. 3: Die Türkenfrage in der öffentlichen Meinung Europas im 16. Jahrhundert (Bibliotheca Au-reliana 70, Berlin u. a. 1961–1978); James Hankins, Renaissance Crusaders. Humanist Crusade Litera-ture in the Age of Mehmed II. (Dumbarton Oaks Papers 49, 1995) 111–207; Nicolas Iorga, Notes etextraits pour servir à l’histoire des croisades au XVe siècle, 6 Bde. (Bde. 1–3 Paris 1899–1902, Bde. 4–6Bukarest 1915–1916); Agostino Pertusi, La caduta di Costantinopoli, 2 Bde. (Milano 21990); AgostinoPertusi, Testi inediti e poco noti sulla caduta die Costantinopoli. Edizione postuma a cura di AntonioCarile (Il mondo medievale. Sezione di storia bizantina e slava 4, Bologna 1983).

Das Bild der Türken im deutschen Humanismus 191

„Türke“ nicht unbedingt mehr ein Türke, bekanntermaßen hat Luther so den Papst be-schimpft. Doch einstweilen geht es um die „echten“ Türken, um den immer hellerstrahlenden Halbmond, der die Macht des Kreuzes bedroht.

Ein Ordnungssystem und seine Gefährdung

Hinter der politischen Abmahnung der europäischen Fürsten, endlich ihren „inter-nationalen“, „europäischen“ Pflichten nachzukommen, steht eine profunde Angst vordem Niedergang der christlichen Weltordnung. Sebastian Brant, der sich als Wunder-deuter und Prognostiker einen Namen gemacht hat29, ließ einen politischen Realismusnie fehlen und hat immer klar ausgedrückt, in welcher Weise gehandelt werden müsse.Dennoch sind seine Einschätzungen der muslimischen Völker in einem Angstklimaentstanden, was dazu geführt hat, den abgeklärten Wunderdeuter gelegentlich zu ei-nem Fatalisten werden zu lassen. Die von ihm verwendete Rhetorik gleicht den in die-ser Zeit massenhaft produzierten Weltuntergangsszenarien30, und doch ist ihr Ausgangein anderer. Der Weltuntergang kann nämlich verhindert werden. Man muß sich nurdarum bemühen. Doch um dies zu erkennen, muß erst ein Bewußtsein für die Gefähr-dung der Weltordnung geschaffen werden. Diese Ordnung ist vor allem biblisch fun-diert. Ihre Bedrohung wird in der Apokalypse formuliert, ein allseits bekannter Stoff,

29 Vgl. dazu die Beiträge von Dieter Wuttke, Sebastian Brants Sintflutprognose für Februar 1524,in: Literatur, Sprache, Unterricht. Festschrift für Jakob Lehmann zum 65. Geburtstag (Bamberg 1984)41–46; ders., Sebastian Brant und Maximilian I. Eine Studie zu Brants Donnerstein-Flugblatt des Jahres1492, in: Die Humanisten in ihrer politischen und sozialen Umwelt, hg. von Otto Herding–RobertStupperich (Kommission für Humanismusforschung, Mitteilung III, Boppard 1976) 141–176; ders.,Sebastian Brants Verhältnis zu Wunderdeutung und Astrologie, in: Studien zur deutschen Literatur undSprache des Mittelalters. Festschrift für Hugo Moser zum 65. Geburtstag, hg. von Werner Besch et al.(Berlin 1974) 272–286; ders., Wunderdeutung und Politik. Zu den Auslegungen der sogenanntenWormser Zwillinge des Jahres 1495, in: Landesgeschichte und Geistesgeschichte. Festschrift für OttoHerding zum 65. Geburtstag (Stuttgart 1977) 217–244; Jan Dirk Müller, Poet, Prophet, Politiker: Se-bastian Brant als Publizist und die Rolle der laikalen Intelligenz um 1500. Zeitschrift für Literaturwissen-schaft und Linguistik 10 (1980) 102–127.

30 Gemeint ist vor allem die Weltchronistik und Predigtliteratur, so etwa die Weltchronik Hart-mann Schedels, die Predigten des Florentiner Dominikaners Girolamo Savonarola oder diejenigen dessog. oberrheinischen Revolutionärs, „der in seiner zwischen 1490 und 1510 entstandenen radikalen Re-formschrift im Stil der Endkaiserprophetien Friedrich als Friedenskaiser und Messias verkündet und des-sen Sieg über die Osmanen am Rhein voraussagt“ (Andermann, Geschichtsdeutung [siehe unten] 49).Ähnliches formulierten auch Joseph Grünpeck (Speculum naturalis, coelestis et propheticae visionis) oderJakob Pflaum. Endzeiterwartungen und -prophezeiungen fanden auch in die Prognostiken und Wunder-deutungen Eingang. Beispiele dafür sind der Hofastrologe Kaiser Friedrichs III., Johannes Lichtenberger,oder der brandenburgische Astronom und Historiograph Johannes Carion. Beide erwarteten eine End-schlacht zwischen einer bösen Macht und den Christen, wobei erstere nicht selten mit den Osmanen inVerbindung gebracht wurde und letztere eine Chance zum Sieg haben würden, sollten sie sich bessernund zu Eintracht und Tugendhaftigkeit umkehren. Die biblische Grundlage des Endschlachtmythos wardas Buch des Propheten Ezechiel. In diesen Rahmen passen auch die Vorstellungen von Gog und Magog,die durch die Apokalypse des Pseudo-Methodius kolportiert wurden. Vgl. Ulrich Andermann, Ge-schichtsdeutung und Prophetie. Krisenerfahrung und -bewältigung am Beispiel der osmanischen Expan-sion im Spätmittelalter und in der Reformationszeit, in: Guthmüller–Kühlmann, Europa und dieTürken (wie Anm. 23) 29–54, und Jean Delumeau, Angst im Abendland. Die Geschichte kollektiverÄngste im Europa des 14. bis 18. Jahrhunderts, 2 Bde. (Reinbek bei Hamburg 1985) (Original: La Peuren Occident [XIVe–XVIIIe siècles]. Une cité assiégée [Paris 1978]).

192 Antje Niederberger

der sich gut eignet, um der bedrohten Christenheit einen gehörigen Schrecken einzuja-gen.

Dies zeigt die von Sebastian Brant herausgegebene Offenbarung des sogenanntenPseudo-Methodius31, ein einst von einem unbekannten Autor auf syrisch abgefaßterText, der dem Bischof Methodius von Olympos in Lykien zugeschrieben, bald ins Grie-chische und später auch ins Lateinische übersetzt wurde und sich rasch verbreitete. DieBeliebtheit erklärt sich daraus, daß in dem Text unter Vorgabe einer Prophezeiung derArabersturm genau vorausgesagt und ein christlicher Endsieg verheißen wurde. DerSieg sollte von einem nicht namentlich genannten Endkaiser errungen werden, der an-schließend in Jerusalem abdanken würde. Die Offenbarungen des Methodius erfreutensich im späten Mittelalter wachsender Popularität, weil sie sich als Verheißung eines Sie-ges über die Türken interpretieren ließen. Erstmals gedruckt wurden sie 1475 in Köln,dann 1496 in Augsburg, und zwar zusammen mit einem Kommentar des AugsburgerGeistlichen Wolfgang Aytinger, dann 1497 in Memmingen (ohne Aytingers Kommen-tar), ein weiteres Mal in Memmingen ohne Jahresangabe und schließlich 1498 in Baselunter Brants Anleitung. Bei der in der Offizin Michael Furters gedruckten Ausgabe han-delt es sich um eine wortgetreue Wiedergabe des Augsburger Texts inklusive des Aytin-gerschen Kommentars32. Brant gab den Text erstmals 1498 heraus, dann folgten weitereAusgaben in den Jahren 1500, 1504 und 151533. Brant ließ die Ausgabe der beidenTexte reich bebildern und schuf durch das Bildlayout und die durchgehenden Rand-glossen ein einheitliches Werk, das zusammen mit dem Kommentar von Aytinger einenaktuellen Bezug hatte. Aytinger bezog sich nämlich auf die drängenden Probleme zurReform der Kirche und interpretierte zugleich die Prophezeiungen des Methodius imLichte der eigenen Gegenwart. Methodius hatte die Weltgeschichte in sechs Zeitalter zuje eintausend Jahren eingeteilt, deren erstes mit der Vertreibung von Adam und Eva ausdem Paradies beginnt. Im zweiten entstanden schlechte Künste und Unmoral, im drit-ten geschah die babylonische Sprachverwirrung und die Zerstreuung der Menschheitauf der Erde. Im vierten Jahrtausend fanden Kriege zwischen den einzelnen Königrei-chen statt. Im fünften Jahrtausend wird es nun interessant, denn nun verlassen dieNachkommen Ismaels die arabische Wüste, betreten die bewohnbare Welt, kämpfenmit den Königen der verschiedenen Völker und nehmen die Menschen gefangen. Siesetzen sich auf der terra promissionis fest, laufen nackt umher, essen Kamelfleisch undtrinken mit Milch vermischtes Blut. Sie bauen Schiffe und verteilen sich auf dem übri-gen Erdreich bis nach Rom, Illyrien, Ägypten und Thessaloniki. Methodius prophezeiteine erneute Ausbreitung der Ismailiten auf die bewohnte Welt; ausdrücklich wiederumauf Rom und andere Regionen des Okzidents und des Orients. Brant setzt in einerRandglosse die Ismailiten mit den Türken gleich, welche sich ebenfalls in der genannten

31 (Pseudo-)Methodius, Methodius primum olympiade: et postea Tyri civitatum episcopus. subdiocleciano Imperatore In Calcide civitate (que nigropontum appellatur ut divus scribit hieronimus mar-tyrio) coronatur: qui cum eruditissimus esset vir: multa edidit documenta et presertim de mundi crea-tione eidem in carcere revelata: passus fuit quartadecimo Kalendas octobris. De revelatione facta Ab an-gelo beato methodio in carcere detento (Basel [Michael Furter] Januar 1498).

32 Vgl. Albert Schramm, Der Bilderschmuck der Frühdrucke 22/2 (Leipzig 1940) 15. Zu WolfgangAytinger vgl. Friedrich Zoepfl, Wolfgang Aytinger – ein deutscher Zeit- und Gesinnungsgenosse Savon-arolas. Zeitschrift für deutsche Geistesgeschichte 1 (1935) 177–187.

33 Vgl. Thomas Wilhelmi, Sebastian Brant. Bibliographie (Arbeiten zur mittleren Deutschen Lite-ratur und Sprache 18/3, Bern u. a. 1990) Nr. 446, 447, 448, 449.

Das Bild der Türken im deutschen Humanismus 193

Weise ausbreiten würden. Es folgen Ausführungen zum Perser- und Assyrerreich. Alex-ander der Große schließt die Völker Gog und Magog propter eorum turpitudinem in denkaspischen Bergen ein. Methodius prophezeit den Einmarsch der Völker Gog und Ma-gog nach Israel. Das sechste und letzte Jahrtausend enthält nun die eigentlichen Prophe-zeiungen bis zum Ende der Welt. Auf fol. [bvij]

v heißt es: Non est autem gens atque reg-num sub celo quod prevalere posset aut superare regnum christianorum, sicut iam prefati su-mus superius quod in medio terre vivificans confixa est crux sancta sub qua orbis terre muni-tur. Alle Weltreiche bis auf das Römische würden untergehen; die Sünden der Mensch-heit würden von Gott mit der Macht Ismaels bestraft werden. Wiederum werden dieNachkommen Ismaels mit den Türken gleichgesetzt. Unter den Heimgesuchten werdendie Länder Frankreich (Gallia) und Deutschland (Germania) genannt. Seuchen undHungersnot werden über die Sündigen hereinbrechen, et erit christianorum tribulatiomaxima, et erunt omnia sub iugo eorum. Weitere schlimme Strafen werden plastisch be-schrieben. Schließlich wird ein römischer König über die Ismailiten siegen. Alle diejeni-gen, die sich zu Christus bekennen, finden sich auf der sicheren Seite. Dann wird derAntichrist auf die Erde kommen. Der letzte Römische König wird auf dem Ölberg vonGott die Krone und das Königreich übertragen bekommen. Schließlich werden amJüngsten Tag alle gerichtet werden. Dem Text des Methodius folgt nun der in fünf Ka-pitel gegliederte Traktat des Augsburger Magisters und Rechtsgelehrten Wolfgang Ay-tinger. Aytingers Ausgangsfrage lautet, ob mit dem Fall Konstantinopels 1453 der Anti-christ bereits seinen Fuß in den Bereich des abendländischen Christentums gesetzt habeund ob somit schon das Ende nahe sei. Gott, so Aytinger, habe die türkische Herrschaftüber das Heilige Land und über die orientalische Christenheit zugelassen, und zwar so-wohl für die Türken, die nach ihrer Niederlage christlich werden sollen, als auch für dieChristen, die durch die Bedrängung, die sie erfahren, den Weg zurück in die römischeGemeinschaft finden sollen. Die Tage der Türkenherrschaft seien gezählt, doch zuvorkomme noch ein großes Strafgericht über die abendländische Kirche und über Rom.Dies liege an den vielen Sünden, die vor allem vom Klerus begangen worden seien. DieGeißel erscheint in Form eines von Gott gesandten mächtigen Fürsten, eines deutschenAquila grandis, der gemäß dem Vorbild des biblischen Königs Antiochus IV. und seinesFeldherrn Lysias den Römern einen schismatischen Papst aufdrängen werde und, da dieRömer dies nicht akzeptieren würden, schließlich mit einem gewaltigen Heer gegenRom ziehen und dort hausen werde. Es werde für einige Zeit keinen rechtmäßigenPapst mehr geben, der Klerus werde verarmen und die heiligen Messen werden nicht ze-lebriert werden. Dies alles geschehe der kumäischen Sybille zufolge unter Papst Alexan-der VI. Nach Methodius dauert diese Krise insgesamt 56 Jahre. Aytinger sieht den Be-ginn der Krise in Übereinstimmung mit anderen Propheten in der Eroberung Konstan-tinopels. Das Ende der Krise wäre demzufolge im Jahr 1509 anzusiedeln. Der Sieg überBayezıd II. werde bald von dem endzeitlichen Kaiser erreicht werden. Zuvor jedochwerde die Kirche eine purgatio et reformatio erleben. Auch die reformatio ecclesiae werdevon Gott nicht dem Papst, sondern einem beatus rex Romanorum übertragen werden.Dabei handelt es sich dann um den ultimus rex Romanorum, also um den Endkaiser.Dieser werde auf jeden Fall dem Abendland entstammen. Allerdings legt sich Aytingernicht namentlich fest, es müsse aber ein rex Almanus sein, wenn man Methodius folge,aber prinzipiell käme auch ein anderer Herrscher infrage. Der Endkaiser werde nach derNiederwerfung der Türken Glaubensboten ausschicken und Türken und Heiden zumKreuz bekehren. Er werde damit die Alleinherrschaft des römisch-katholischen Glau-

194 Antje Niederberger

bens wiederherstellen, das große Friedensreich aufrichten und so dem großen Friedens-könig den Weg bereiten34.

Die Ausbreitung der Osmanen in den Kontext der biblischen Apokalypse zu stellen,hat Brant bereits andeutungsweise in der Mahnrede seiner Geschichte Jerusalems ver-sucht. Hier wird nun explizit das Vorrücken der Türken als Geißel Gottes für eine sün-dige Christenheit interpretiert. Zugleich werden die Türken selbst als Abkömmlinge desAntichristen bezeichnet. Diese Verbindung wurde von Brant in dem Gedicht über dassiamesische Zwillingsschwein hergestellt. Es zeigt sich noch einmal, daß die Muslimeund insbesondere die Türken vor allem eines sind: keine Christen. Sie sind Glaubens-feinde, Heiden, und damit ist nur ein Umgang mit ihnen möglich, nämlich ihre Auslö-schung oder ihre Bekehrung.

Vermittels der Literatur wird seitens des oberrheinischen Humanisten also eine mas-sive Abgrenzung betrieben, die nicht zuletzt dazu dient, die eigene Lebenswelt als dievollkommen richtige zu legitimieren, folglich das eigene Weltbild mit einer Art sakro-sankten Unantastbarkeit zu versehen35. Es steckt, wie schon am Anfang des Kapitels an-gedeutet, ein Ordnungsschema dahinter. Daß das Ordnungssystem empfindlich gestörtwird, liest der Wunderdeuter und Prognostiker Brant aus den evidenten Ungeheuerlich-keiten in seinem Umfeld heraus; wer möchte siamesische Zwillinge, vom Himmel her-abfallende „Donnersteine“ oder Schweine mit acht Beinen und zwei Köpfen als normalansehen? Brant tröstet sich mit der für den Menschen nicht durchschaubaren AllmachtGottes und nimmt die Wunderdinge als Fingerwinke für einen besseren Weg36. Die Er-kenntnis dieser Fingerzeige und ihre Interpretation sind die Aufgabe des HumanistenBrant, der sich immer darum bemüht hat, Gottes Winke als Aufforderung zur Stärkungdes habsburgischen Kaisertums zu verstehen.

Daß die Welt auf dem Kopf steht und die Türken mit ihrer Präsenz in Europa undAsien ein Zeichen dieser Unordnung sind, zeigt auch das Gedicht De corrupto ordine vi-vendi pereuntibus, das von Brant der lateinischen Ausgabe des Narrenschiffs beigefügtwurde und das sich ebenfalls in der Sammlung der Varia carmina befindet37. Das Ge-dicht gliedert sich in drei Hauptteile, die folgende Überschriften tragen: Quod inordina-tio causa fuerit destructionis omnium rerum (1), Thurci irruptio (2), Conclusio wormatien-sis (3). Der erste Teil wiederum hat insgesamt 17 Unterkapitel, in denen verschiedeneZeitalter und ihre jeweiligen Verfehlungen abgehandelt werden. Auf eine Einleitungfolgt der Fall des ersten Dämons aus dem Stand der Engel (ordo angelicae Ierarchiae), dieSchaffung des Menschengeschlechts und seine Vertreibung aus dem Paradies (ordo hu-mani generis), die Entstehung der ersten Königreiche und die ersten Kriege (ordo regni

34 Zur Idee eines Endkaisers und ihrer literarischen Tradition vgl. Hannes Möhring, Der Weltkai-ser der Endzeit. Entstehung, Wandel und Wirkung einer tausendjährigen Weissagung (Mittelalter-For-schungen 3, Stuttgart 2000).

35 Das Entstehen solcher Argumente der Abgrenzung und der Schaffung bzw. Legitimierung eige-ner Identitäten hat Jan Assman herausgearbeitet; vgl. Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift,Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen (München 21997).

36 Daß es die für den Menschen nicht immer nachvollziehbare Entscheidung Gottes ist, die Seltsa-mes und Ungerechtes zu erklären vermag, zeigt die Verwendung entsprechender Passagen aus AugustinsWerk De civitate dei zu Beginn der Mahnrede in De origine. Damit erklärt sich Brant den Erfolg gottloserund ungerechter Herrscher.

37 De corrupto ordine vivendi pereuntibus. Inventio nova Sebastiani Brant, in Sebastian Brant, Va-ria Sebastiani Brant Carmina (Basel: Johann Bergmann von Olpe 1498) fol. ar–bciij

v; vgl. auch Wilhelmi(wie Anm. 1) Nr. 195 (mit weiteren bibliographischen Angaben).

Das Bild der Türken im deutschen Humanismus 195

universalis), die Usurpation der Macht durch Kain nach dem Mord an seinem Bruderund die darauffolgende Sintflut (usurpatio regnorum), das Reich der Assyrer (Assyriorummonarchia), das wegen Nachlässigkeit und Luxussucht an die Meder fiel (Maedorummonarchia), das Königreich der Juden, welches die bekannten biblischen Plagen zu er-leiden hatte und unter babylonische Gewalt kam (Iudeorum regnum), das Reich der Per-ser, das wegen Gewaltherrschaft von Alexander erobert wurde (Regnum persarum), dasReich Alexanders des Großen, dessen Nachfolger im Bruderkrieg untergingen (Alexan-dri monarchia), dann das Römische Reich, das zuerst gut regiert wurde, dann aber indie Hände einzelner Tyrannen geriet (Romanum imperium). Es folgt nun eine Unter-brechung der Reihung. Als nächstes nennt Brant das Reich Christi, welches alle Szepterin seinem Reich vereinigen sollte: Christus nempe fuit solux rex verus, eique | Debeturmundi fabrica iure suo (Regnum christi). Dem folgt ein Lob Konstantins des Großen, derdas Christentum anerkannte (Constantinus magnus), schließlich ein Kapitel mit derÜberschrift Romana monarchia, in welchem die Vorhersagen des heiligen ProphetenDaniel über das kommende Ungemach abgehandelt werden; ähnlich im folgenden Ka-pitel Figura caeli M.CCCCC.III., in dem den Deutschen kommende Gefahren auf-grund der Sternkonstellation des Jahres 1503 im Zeichen des Krebses dargelegt werden.Nach diesem Einschub setzt Brant die Reihe mit dem Byzantinischen Reich fort (Con-stantinopolitanum imperium). Da der Kaiser von Konstantinopel sich mit dem Papstüberwarf, wurde ihm das Imperium entzogen und den Deutschen übertragen (Transla-tio imperii). Dieses letzte Unterkapitel ist zugleich das längste. Brant hebt darin die Ehrehervor, Erbe des Reiches zu sein, und beklagt im Anschluß daran die ungeheureSchande, daß die Deutschen aufgrund mangelnder Moralität diese Ehre entweihen.Nach diesem in biblisch-mythischer Zeit beginnenden und in Brants Gegenwart en-denden Durchgang durch die Geschichte folgt nun der zweite Teil mit der ÜberschriftThurci irruptio. Dabei handelt es sich, anders als beim ersten Teil, nur um ein einzelnesGedicht. Dort finden wir Altbekanntes (V. 457–460)38: Nulla sed o superi est hodie con-cordia nostris | Germanis, nec pax lex nec amicitiae, | Sec cuncti inter se grassantur more leo-num, | Raptorisque student vivere more lupi; heutzutage gebe es keine Eintracht mehr un-ter den Deutschen, noch Frieden, Gesetz oder Freundschaft, alle wüteten gegeneinan-der wie die Löwen und strebten danach, wie die Wölfe zu räubern. Wenn er doch, soBrant, ein falscher Zeichendeuter wäre, die eigenen Zeiten und Sterne sprächen anders.Man lebe im Zeichen des Krebses, und so seien schreckliche Kriege zu erwarten, derRhein werde von Blut überschwemmt werden, ebenso die Quellen der Donau (V. 461–464): Heu quantum vereor bella horrida bella nephanda, | Intestina simul surgere et ireprocul. | Nam Rhenum (metus est) undandum sanguine multo, | Neve Istri fontes stagnacruoris agant. Brant sieht also nichts anderes als die Fortsetzung in der Geschichte be-reits erwiesener Tatsachen: Der Verlust des Reiches werde auch die Deutschen treffen,und zwar diesmal zugunsten der Türken. Sosehr Brant einer althergebrachten Eintei-lung der Weltgeschichte in sechs Zeitalter und der Translatio imperii verhaftet bleibt,sosehr kommt am Schluß wieder der Politikratgeber in ihm zum Vorschein. Der dritteund letzte Teil trägt nämlich den Titel Conclusio wormatiensis und widmet sich keinerandern Sache als dem Reichstag zu Worms von 1495 und seinen Beschlüssen. Letzterewerden von ihm gepriesen und es folgt, wie in so vielen anderen Texten ähnlich, eine

38 Die Verszählung folgt Wilhelmi (wie Anm. 1) Nr. 195.

196 Antje Niederberger

Lobrede auf Maximilian, der wie immer alles Unheil richten könne und werde, sofernman ihn dabei unterstütze.

Besonders hervorzuheben ist nun der Gedanke von Ordnung und Unordnung, derdas ganze Gedicht durchzieht. In den einleitenden Versen von Teil 1 erläutert Brant denBegriff ordo. Alles, was im Himmel, auf der Erde oder im Wasser lebe, werde in Ord-nung gehalten. Wenn man die Dinge verrücke oder aufhöre, in dieser Ordnung zu le-ben, so gerieten sie durcheinander und stürzten ins Nichts. Doch die Ordnung sei labil,alles habe seine Zeit, auch Leben und Tod. Die Stärke der Ordnung sei es, daß alleDinge von einem Gesetz auf eine bestimmte Weise gelenkt würden (V. 20–29): Omniaquae in caelo aut terris vel in aequore vivunt, | Ordine servantur, stantque vigentque suo |Quem si destituant, si vivere in ordine cessent, | Continuo intereunt in nihilumque ruunt. |Ordine infirmo starent elementa, perirent | Ordine habent certum tempus et hora suum |Ordo est nascendi et vitae certissimus ordo | Estque suum mortis tempus et ordo placens | Or-dinis haec virtus, ut certa lege modoque | Cuncta gubernentur. Doch es ist nun keineswegsso, daß der Mensch der Ordnung Gottes schicksalhaft ausgeliefert ist. Es ist im Gegen-teil so, daß der Mensch mit seinem Handeln diese Ordnung empfindlich stören kannund auch schon gestört hat, wie die Geschichte gezeigt hat. Somit obliegt es dem Men-schen dafür zu sorgen, daß die göttliche Ordnung aufrechterhalten wird. Ganz deutlichzeigt sich dies im dritten Teil, der conclusio wormatiensis, wo es heißt (V. 544): Ordo estqui cunctas res crescere cogit in horas, Ordnung ist, wo man die Dinge zu ihren Zeiten ge-deihen läßt. Schrecken und Irrgang herrschen hingegen, wo Ordnung fehlt, und auchGott mißfällt dies (V. 546f ): Horror adest, errorque frequens, ubi deficit ordo, | Ordine per-verso nil placet usque deo. Wie die Ordnung wiederhergestellt werden könne, weiß Brantbestens und verlangt ganz unverblümt (V. 472–475): Sed quid nostra queror tam prosperasaecula? quae nunc: | Unanimes regi constituere duces: | Qui stabili imperium: et concordipace ligarunt. | Reddere iudicium, iusticiamque parant. Vereinigte Fürsten und ein ein-trächtiger Frieden sollen es ermöglichen, die deutschen Angelegenheiten in Ordnung zubringen, (V. 479) incipiunt nunc | Ordine Germaniae res coalere bono. Die Deutschen sol-len folglich auf das Heil ihres Vaterlandes zurückblicken und das Reich stützen,(V. 548f.) Theutones ad vestram iccirco patriaeque salutem | Respicite et regis suscipite impe-rium, dann werde man die Sternbilder besiegen und Ordnung behalten, (V. 532) Syderavincemus, maneamus in ordine saltem. Brant geht in diesem Gedicht beinahe auf die selbeWeise vor wie in seiner historia. Zunächst führt er biblisch-historische Beweise an (Ka-pitel 1: die Gründe für den Verlust der Ordnung), dann folgt ein Schreckensszenario(Kapitel 2: das Einbrechen der Türken) und schließlich eine Mahnung und Ratschlägefür die Vermeidung des zuvor prophezeiten Unglücks (Kapitel 3: die Beschlüsse desReichstages). Man trifft hier auf einen trickreichen Literaten, der es meisterhaft versteht,zugleich Ängste zu erzeugen und beruhigende Ratschläge zu erteilen. Vor allem zeigtsich hier wiederum der Hofliterat Maximilians, denn die Kritik trifft vor allem die deut-schen Fürsten und Stände, die ja gerade auf dem Wormser Tag demonstriert haben, daßsie nur für reichlichen Lohn bereit sind, des Kaisers Wünsche zu erfüllen. Somit schiebtBrant die Verantwortung für kommendes Heil oder Unheil in nicht unbeträchtlichemMaße den Fürsten in die Schuhe.

Die Vorstellung einer göttlich legitimierten Weltordnung, welche die Zeiten durch-mißt, läßt sich auch für die geographischen Räume nachweisen. Um die christliche Fun-dierung dieses räumlichen Ordnungsgedankens zu verstehen, muß man den Blick zu-nächst auf Jerusalem und Palästina richten. Da die Türken sich ihre Beurteilung als An-

Das Bild der Türken im deutschen Humanismus 197

hänger eines falschen Glaubens mit den Sarazenen teilen, können die entsprechendenAussagen parallel verwendet werden. Als Quelle dient nun wieder das GeschichtswerkDe origine. Die Sarazenen begingen, so Brant, ein Sakrileg der Verunreinigung, als siedas gelobte Land mit ihren Händen und Füßen berührten und betraten: Terra benedicta,terra promissionis, terra lac fluens et mel […] sanctaque loca, inmaculati agni cruore purpu-rata, Saracaenorum iam diu manus pedesque polluerunt 39. Der Gegensatz zwischen derbiblisch-schwärmerischen Beschreibungen des Heiligen Landes – gesegnete Erde, Landder Verheißung, das Land, in dem Milch und Honig fließen, die heiligen Orte, die vomBlut des Lammes in Purpur getaucht sind – und dem Vokabel polluere, verunreinigen,wirkt besonders hart und erweist sich als überaus brauchbar, den Zorn des Christenmen-schen hervorzurufen. Das Wort polluere taucht an vielen weiteren Stellen von Brants Ge-schichtswerk De origine auf. Als Konstantins des Großen Mutter Helena das Kreuzsuchte, hatte sie Schwierigkeiten, denn die Christenverfolger vergangener Zeiten hatteneine Venuskultstätte an dem Platz errichtet, an dem sich zuvor das Kreuz befundenhatte. Als Helena, göttlicher Weisung folgend, den Platz von den profanen und heidni-schen Spuren gesäubert hatte, fand sie in der Erde drei Kreuze: Helena autem ad locumproperans a coelesti sibi inditio designatum, cuncta ex eo prophana et polluta deturbans pur-gatis ruderibus tres confuso ordine reperit cruces […]40. Auffallend ist zudem, daß durchdie heidnische Verunreinigung des Platzes eine Unordnung hervorgerufen wurde: Diedrei Kreuze lagen confuso ordine in der Erde. Erst die Wirkungsmacht des „echten“ Kreu-zes – die Heilung einer Frau bei seiner Berührung – konnte die Ordnung wieder herstel-len. Auch die Eroberung Konstantinopels durch die Türken wird als Verschmutzung be-zeichnet: Mahumaetus Othomannus octavus Thurcorum rex Constantinopolim […] inva-dit, expugnavit et polluit.41 Wiederholt ist von der spurcitia des türkischen Sultans dieRede, so sei etwa die Kirche Hagia Sophia der spurcitia Mehmeds II. preisgegeben wor-den42.

Die Ethnologin Mary Douglas hat in ihrem bekannten Werk Purity and Danger diesoziale Relativität der Definition von Reinheit sowie allgemein die soziale Disponibilitätethischer Normen hervorgehoben43. Unter Ausklammerung moderner Hygienevorstel-lungen und der Errungenschaften der Mikrobiologie definiert sie Schmutz als etwas, wasfehl am Platz ist. Damit gelingt es, sowohl die Komplexe geordneter Beziehungen wieauch die Übertretungen dieser Ordnungen sichtbar zu machen, weil Ordnen das Ver-werfen ungeeigneter Elemente beinhaltet. Entscheidend ist dabei die Relativität vonSchmutz44. Es ist nur vor dem Hintergrund dieses relativen Ordnungssystems zu begrei-

39 Vgl. Brant, De origine (wie Anm. 5) fol. Sivvf.

40 Vgl. ebd. fol. [Iviij]v.

41 Vgl. ebd. fol. [Pviij]v–Qr.

42 Die Benutzung eines solch einschlägigen Vokabulars und die Einordnung der Ausübung andererReligionen an den eigenen heiligen Stätten ist nicht auf das Christentum beschränkt. Auch in der Epochedes vorchristlichen Jerusalems tauchen immer wieder diese Wahrnehmungsmuster auf. Als zum BeispielJudas, der Anführer im Makkabäerkrieg, nach der Vertreibung des Antiochos nach Jerusalem kommt,findet er den Tempel nicht nur wüst, mit verbrannten Toren und von Bäumen überwuchert vor, sondernverunreinigt: Er ordnet an, die heilige Stätte zu säubern: dum ipse interea templum a ruinae foeditate pur-garet. Vgl. ebd. fol. Ciiij

r.43 Mary Douglas, Reinheit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigungen

und Tabu (Berlin 1985) (Purity and Danger. An Analysis of the Concept of Pollution and Taboo [Lon-don 1966]).

44 Ein Schuh z. B. ist an sich nicht schmutzig, stellt man ihn jedoch auf den Eßtisch, wird er dazu.

198 Antje Niederberger

fen, daß Sebastian Brant mit soviel Abscheu von der Verschmutzung des heiligen Landessprechen kann, wenn sich dort Sarazenen bewegen – sie zerstören eine kulturelle, kate-goriale Ordnung, sie gehören nicht auf jene terra benedicta. Hier gelangt man nun wie-der zu dem schon genannten Schwein – ein überaus schmutziges Tier, und damit Sinn-bild für den Türken. Sebastian Brants Wortwahl und Wahrnehmungsweise sind nichtungewöhnlich. Auch in späteren Reiseberichten zeigen sich die Abgrenzungen zwischenMuslimen und Christen anhand ihrer unterschiedlichen Wahrnehmungsweise dessen,was als sauber und als schmutzig gilt. Dabei geht es nicht um Faktisches, sondern umOrdnungsmodelle – auch das, was äußerlich überaus rein sein kann, ist innerlich unrein,so etwa der Türke, der täglich mehrere Waschungen vollzieht, aber dennoch dem fal-schen Gott anhängt und damit als Teil einer großen pestilentia des Antichristen gilt45.

Die Beziehungen zwischen christlichem Weltbild, politischer Ordnung und den Os-manen sind aus dem Blickwinkel Sebastian Brants klar umrissen. Für den Humanistenaus Straßburg haben die Türken schlichtweg keinen Platz auf der Welt – es sei denn, siebekennen sich zum Christentum. Vorläufer dieses Gedankens ist Enea Silvio Piccolo-mini, der spätere Papst Pius II. Der Brief, den er angeblich an Sultan Mehmed II. ge-sandt haben will, formuliert genau dies: eine Rechtsauffassung, die einzig und allein mitder Bindung an den christlichen Glauben legitimiert wird, wenn er Mehmed II. jedeEhrerbietung zugesteht und die von ihm gewaltsam eroberten Gebiete als sein rechtmä-ßiges Eigentum anzuerkennen bereit ist, sobald sich dieser zum christlichen Glauben be-kenne46. Diese Äußerung des römischen Papstes zeigt deutlich, inwieweit die christlicheReligion den Toleranzrahmen für das Verhalten einzelner Machthaber und für den Um-gang mit ihnen darstellte: Ein mächtiger, christlicher Mehmed würde schlagartig die Si-tuation der Bedrohung beenden und den christlichen Orbis wieder in seiner alten Größeerstrahlen lassen.

Europa unter der Sonne Austrias

Das Christliche lebt nicht ohne das Politische. Die christliche Weltordnung mußaufrechterhalten werden, und zwar von einem Herrscher, der dessen fähig und würdigist. Für Sebastian Brant ist dies ohne Zweifel Maximilian I. von Habsburg. Dabei be-schränkt sich seine Kompetenzzuweisung jedoch nicht auf Maximilians Persönlichkeit,sondern er betrachtet den Herrscher als Angehörigen des Hauses Habsburg. So endetdas eingangs zitierte Gedicht mit den Worten: Und ere dem frumen kunig werd | Das er syherr der ganzten erd | Vive la maximilian | All erd ist ostrych unterthon47. Maximilian wirdhier als Herrscher über die ganze Welt angesprochen. Die letzte Zeile des Gedichts, allerd ist ostrych underthon, ist die deutsche Variante der Formel AEIOU, Austriae est impe-

45 Vgl. Almut Höfert, Ist das Böse schmutzig? Das Osmanische Reich in den Augen europäischerReisender des 15. und 16. Jahrhunderts. Historische Anthropologie 11 (2003) 176–192.

46 Enea Silvio Piccolomini, Epistola ad Morbiscanum Turcarum Principem. Der Brief stammt ver-mutlich aus dem Jahr 1461 und erschien erstmals 1475 als Wiegendruck. Vgl. Carl Goellner, Kreuz-zugspläne nach dem Fall Konstantinopels, in: ders., Turcica 3 (wie Anm. 28) 46ff.; vgl. auch FrancoGaeta, Sulla „Lettera a Maometto“ di Pio II. Bolletino dell’ Istituto Storico Italiano 77 (1965) 127–227;Lettera a Maometto II (Epistola ad Mahumetum) di Pio II, ed. Gius Toffanin (Napoli 1953).

47 Sebastian Brant, Zu eren romscher kuniglicher maiestat von der vereyn der kunigen und an-schlag an die turchen. Sebastianus Brant [Straßburg, um 1502]; vgl. Wilhelmi (wie Anm. 1) Nr. 386,Verse 168–171.

Das Bild der Türken im deutschen Humanismus 199

rare orbi universo48. Brant redet hier den universalkaiserlichen Ansprüchen Maximiliansdas Wort und unterstützt dessen eigene Propaganda, die später in Dokumenten des Kai-sers ihren Ausdruck finden wird49. Man kann davon ausgehen, daß Brant ihm mit sei-nen Werken zu diesen Ansichten mit verholfen hat, indem er mit Texten und Versen im-merfort den schriftlichen Ausdruck dazu zur Verfügung stellte. Allerdings ist in Erinne-rung zu behalten, daß zwischen Anspruch und Wirklichkeit stets eine große Lückeklaffte und daß Maximilians tatsächliche Türkenpolitik ein Lavieren zwischen den ein-zelnen Auseinandersetzungen mit den Reichsständen, mit den Ambitionen der französi-schen Könige und zwischen Angriffsplänen gegen und diplomatischen Verhandlungenmit den Osmanen bestanden hatte. Die Propaganda für ein universales Kaisertum ist vorallem literarischer Ausdruck zur Festigung der Herrschaftsansprüche der eigenen Dyna-stie, und Sebastian Brants Eintreten für den Habsburgerdynasten und seine Pläne istwiederum im Licht seiner Stellung als humanistischer Gelehrter im Dienste des Hofeszu sehen. Diese Sichtweise forderte Brant sogar selbst ein. In einem Gedicht, das er an-läßlich des Sieges Maximilians über die Truppen des französischen Königs im Januar1493 bei Salins verfaßte, verwies er auf seine eigenen Leistungen als Zeichendeuter undPrognostiker: Den anfang hab ich dir bedütt | Leb ich und sych die kunfftig zytt | Hoff ich,das all min synn und gdycht | Allein werd uff din er gericht | Und du mir gebst mattery ge-nu(o)g | Zu(o) eren dich in feders Pflu(o)g | Das ich allzyt din manheitt groß | und dugentschrib on unterloß50. Schon zu diesem Zeitpunkt, nur wenige Jahre nach der Wahl Maxi-milians zum römischen König, formuliert Brant den Herrschaftsanspruch des Habsbur-gers über die ganze Welt. Das edle Blut des Hauses Österreich werde nicht nur auf erb-rechtlichem Wege an Burgund, Flandern, Brabant, Ungarn und andere Gebiete gelan-gen, sondern auch Türken, Heiden, ja das ganze Erdreich werde unter die Gewalt Aus-trias geraten: Hiemit so end ich diß gedicht | Das nym O adler mitt fur gutt | Von osterich duedels blutt | Ein furst Burgund, flandern brabant | Ungre, vil rich und mechtig landt | Sintdir von erbrecht unterthon | Dich forcht all welt und nation | Turck, heiden, all ertrich wirdgon | Under din gwalt, gebott, und kron. Maximilian verdiene den Vergleich mit Herkulesund Alexander dem Großen, er soll das wilde Tigergetier aus Arabien vertreiben, das hei-lige Haus Jerusalem von den Sarazenen befreien und das Heilige Land in den Schoß desReiches zurückholen: Hercly din lob sich glichen sol | Und Allexandro, hoff ich wol | Unddas die wilden Tygerthier | Du von Arabien drybest schier | Als vor den Dionysius | Das ist,das du das heilig huß | Jherusalem, und berg syon | Machst aller Saracenen on | Uns wider

48 Das Austriae est imperare orbi universo im Notizbuch Friedrichs III. (wohl nach der Kaiserkrö-nung von 1452 eingetragen) verrate bereits den universalkaiserlichen Auserwähltheitsglauben des HausesÖsterreich, vermutlich in Anlehnung an Dantes Kaiseridee; vgl. Georg Wagner, Der letzte Türken-kreuzzugsplan Kaiser Maximilians I. aus dem Jahre 1517. MIÖG 77 (1969) 314–353, hier 347.

49 Vgl. zum Beispiel die Türkenzugspläne vom April 1518 und Maximilians Rede auf dem Reichs-tag 1518 in Augsburg. Dabei betonte Maximilian die Würde des Reiches, die es erfordere, die Verteidi-gung der respublica christiana nicht anderen Nationen zu überlassen. Vgl. Wagner, Türkenkreuzzugs-plan (wie Anm. 48) 346f.

50 Sebastian Brant, Von der erlichen schlacht der Tutschen by Salyn. Sebastiani Brant ([Basel]1493); vgl. Wilhelmi (wie Anm. 1) Nr. 81, Verse 137–144. Die Anspielung auf seine Prophezeiungenmeint seine Auslegung des Meteoritenfalls bei Ensisheim einige Monate zuvor: Sebastian Brant, Vondem donnerstein gefallen im xcij. jar: vor Ensishein. De fulgetra anni xcij. Sebastianus Brant ([Basel]1492), vgl. Wilhelmi (wie Anm. 1) Nr. 79; vgl. auch Dieter Wuttke, Donnerstein-Flugblatt (wieAnm. 29).

200 Antje Niederberger

kum das heilig land | Gott geb den sig dir in din handt | Begert Sebastianus Brandt.51 DieRückkehr des Heiligen Landes in den Schoß der Christenheit ist etwas, was Brant nichtnur in diesem Gedicht gewünscht hat. Auch seine hier viel zitierte Geschichte Jerusa-lems mitsamt ihrer dazugehörigen Mahnrede zum Türkenkrieg fordert dies explizit, eslautet ja bereits der Titel De […] laude civitatis Hierosolymae cum exhortatione eiusdem re-cuperandae. Somit ist Jerusalem keineswegs vergessen; der Krieg gegen die Türken for-dert zwar andere Schauplätze, aber vor allem, und dies ist die große Vision des abend-ländischen Christen Brant, versperren sie den Weg nach Jerusalem. Maximilian alsHerrscher über Jerusalem ist das eigentliche Programm des Geschichtswerkes De origine.Daß dies so ist, zeigt bereits das Titelblatt an, auf dem Maximilian mit Palmzweig undSchwert vor den Toren der Stadt Jerusalem abgebildet erscheint. Schwert und Palm-zweig reicht ihm Gott aus den Wolken herab, beides empfängt der König mit der Rech-ten. In der Linken hält er eine Georgsfahne. Zu seinen Füßen, an einen Baum gehängt,befindet sich ein großer Schild mit Doppeladler darauf. Die Beischrift maximilianus Ro-manorum rex läßt keinen Zweifel daran, was hier beansprucht wird, nämlich die Kroneüber Jerusalem. Das Geschichtswerk selbst bringt diesen Anspruch ebenfalls zum Aus-druck, denn es nennt als ersten König über Jerusalem den biblischen Priesterkönig Mel-chisedech, und als letzten König den Habsburger Maximilian I.