Da democratizaçao ao profissionalismo (en Ferreira 1999)

Transcript of Da democratizaçao ao profissionalismo (en Ferreira 1999)

escolas, nos fundamentos e práticas dos supervisores e nas contribuic6es de cada leitor.

Bibliografia

RANGEL, Mary. Bom aluno: real 011 ideal? Petrópolis, Vozes, 1997.

Consideracoes sobre o papel do supervisor como especialista em educacao na América Latina, 1998. . Diníiniicas de leitura para sala de atila. 11" ed. Petrópolis, Vozes,

1999a. . Representapies e reJe.xñes sobre o "bom professor". 4" ed. Petrópolis,

Vozes, 1999b. SILVA JUNIOR, Celestino Alves da & RANGEL, Mary (orgs.). Nove

olhares sobre a Supeniisáo. Campinas, Papinis, 1998.

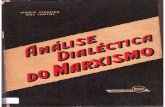

DA DEMOCRATIZACAO A 0 PROFISSIONALISMO*

Mariano F. Enguita*'

Entre a Lei Geral da Educacao (LGE), de 1970, e a Leí Organica do Direito i Educacáo (LODE), de 1985, pasando pela Lei Organica do Estatuto de Centros Docentes (LOECD), de 1980, uma parte importante dos velhos desejos de professores, pais de alunos e estudantes em favor de maior autonornia dos centros e uma participacáo mais democrática em sua gestao, embora apenas em parte, passou das plataformas reivindicativas ao texto da Lei. Devemos considerar ainda que os órgáos da "comunidade escolar" levam na maioria dos centros, uma vida moribunda, cuja inércia se interrompe em geral para ve-los transformar-se em cenário de ácidos conflitos entre as partes, sobretudo entre professores e pais, do que para dar lugar a urna colaboracao verdadeiramente frutífera, ou, ainda, para nao falar da explosáo de imaginacao de iniciativa e inovacáo com que muitos sonharam.

* Este artigo baseia-se nos resultados do projeto de pesquisa La participación en la gestión de los centras de emeiianza no universitaria, financiado pelo Plano Regional de Pesquisa de 1990 da Comunidade de Madri.

** Mariano Enguita é professor do Departamento de Sociologia 111 da Universidade Complutense, Espanha.

Náo vou entrar aqui na análise detalhada das mudancas ocorridas na regulamentaciio legal da gestáo e da participaciio, nem em suas implicacóes mais gerais, coisa que já fiz em outras oportunidades'. Basta assinalar que os órgiios colegiados formados por professores, pais e alunos siio agora de existencia obrigatória em todos os centros nao-universitários públicos e privados regulares, que sao a imensa maioria, e que suas fungoes siio amplas e de caráter executivo. Cabe destacar algumas das mais importantes: escolher e destituir o diretor, contratar os professores (no caso dos centros privados), aprovar a programaciio anual, autorizar o orcamento, elaborar o regu- lamento do regime interno e supervisionar as atividades do centro.

Isto é o resultado de um longo processo pelo qual paulatinamente os órgiios colegiados tem ganhado peso, e com eles as possibilidades de participar ou influenciar nas decisoes por parte dos setores neles representados. De sua prática inexistencia no contexto da LGE, passando por sua subordinaciio i Administraciío nos centros públicos ou ?i propriedade nos particulares no 2mbito da LOECE, até o teórico estatuto de órgiio máximo do centro concedida pela LODE aos conselhos, o percurso sem dúvida tem sido importante. O Quadro 1 apresenta os aspectos principais das tres leis mencionadas (e suas disposicoes complementares) no campo da gestiio e par- ticipaciio.

Embora a mudanca de um modelo de organizaciio da gestiío para outro niio tenha vindo sempre acompanhada na roupagem de um discurso vertebrado em torno da "participacao de todos os setores implicados", o "servico público" ou a "comunidade escolar", o certo é que seus grandes beneficiários tem sido os professores. Provavelmente todos os setores tenham saído ganhando e, inclusive é possível afirmar, visto seu ponto de partida. que a posicáo dos pais e dos alunos é a que mais espetacularmente tem-se modificado, pois estes passaram do

1. Ver: ENGUITA. M. Poder y participación en el sister~ia educativo. Barcelona, Paidós. 1991. cap. V. Idem. La participacidr~ de~nocrática eri los centros de enseñanza no universitaria, op. cit., 1991, mimeo.

Quadro 1 x.

Composicao dos Conselhm Escolares

EEGB: Escolas de educacáo Geral Básica. Ens. Médio: Ensino médio. Form. F'rof.: Centros de ensino profissionalizante. Pré-esc.: Pré-escola. Ed. Esp.: Centros de educacáo especial. u.: número de unidades. Tit.: representantes do titular. Dir.: Diretor. CdE: Chefe de estudos. F'rof.: representantes dos professores. Pais: representantes dos pais. Aln.: representantes dos alunos. Adm.: representantes do pessoal administrativo e servicos. PP: representantes da equipe psicopedagógica. Tot.: número total de componentes do Centro Escolar. Os números separados por hífen (1-2) indicam que o número de componentes varia segundo certas características do centro: os chefes de estudos seráo um ou dois se o centro funcionar com um ou dois turnos; os representantes administrativos serio, em certos casos, um ou dois, se forem menos ou mais de dez os representados. Os números separados por uma barra (412, 012) indicam que uma representacáo aumenta na medida em que diminui a outra, na prática, a representacáo dos pais na medida em que possam estar presentes os alunos.

Quadro 11 Cornposic&o dos Conselhos Escolares

EEGB: Escolas de Educagio Geral Básica. Ens. Médio: Ensino rnédio. Form. Prof.: Centros de Ensino Profissionalizante. Pré-esc.: Pré-escola. Ed. Esp.: Centros de Educacao Especial. u.: número de unidades. Tit.: representantes do titular. Dir.: Diretor. CdE: Chefe de estudos. Prof.: representantes dos professores. Pais: repre- sentantes dos pais. Alu.: representantes dos alunos. Adm.: representantes do pessoal administrativo e servicos. PP: representantes da equipe psicopedagógica. Tot.: número total de componentes do Centro Escolar. Os números separados por hífen (1-2) indicam que o número de componentes vana segundo certas características do centro: os chefes de estudos ser20 um ou dois se o centro funcionar corn urn ou dois turnos; os representantes administrativos serso, em cenos casos, um ou dois conforme forem menos ou mais de dez os representados. Os números separados por urna barra (412, 012) indicam que urna representapo aumenta na medida em que diminui a outra, de fato a dos pais na medida em que possam estar presentes os alunos.

nada a serem titulares de um conjunto de direitos e garantias, de serem tratados como um simples sujeito ~ s s i v o do ensino a serem considerados como agentes ativos de sua gesta0 e de estar virtualmente ausente a contar corn uma presenca relevante num importante elenco de decisks. Nem por issg é menos certo que o iimbito de gestao configurado pela LOPE nao só colocou os professores numa posicao proeminente, mas Ihes assegurou a possibilidade de impor quase em todo momento suas decisoes, conforme o caso, mesmo contra a vontade das outras partes. Isso se manifesta claramente na composicáo dos conselhos escolares que o Quadro 11 apresenta para o iimbito de competencia do Ministério da Educacao e Ciencia.

Observa-se uma consistente característica da composiqáo dos conselhos nos centros públicos. Podemos considerar que os membros natos do mesmo, por pertencerem ao corpo diretivo (o diretor e, no caso, o chefe de estudos), os representantes dos professores (e, no caso, da equipe psicopedagógica de apoio) e o solitário representante do pessoal administrativo e de servicos formam, por assim dizer, o bloco institucional ou, mais exatamente, docente. Por outro lado, os representantes dos pais, dos alunos e do município (este último raramente se

l apresenta) formam, digamos, o bloco social ou clientelar. Pois bem: os professores tem garantida a maioria, sem necessidade sequer do auxílio do pessoal nao-docente, em todos os centros de ensino médio (no Brasil, antigas 5" a 8" séries), j á que

I constituem a metade de seus membros, ampliável com sucessivos chefes de estudos sem que sejam alteradas as outras partes do conselho e contem, em todos os casos, corn o voto de qualidade do presidente, que é o diretor e, nos centros de 16 ou mais unidades, corn o provável apoio do representante do pessoal nao-docente. Nos centros de ensino básico, os professores tem assegurada a metade dos representantes, e por isso a maioria efetiva corn o voto de qualidade; nos centros de oito ou mais unidades, corn reforqo análogo do nao-docente nos de 16 ou

1

mais. No entanto, os professores esta0 em minoria nos de sete unidades ou menos. Nos centros de pré-escola, necessitam do representante do pessoal nao-docente para atingir a maioria nos centros de oito unidades ou mais e a perdem indefecti- velmente nos de menos. Nos centros de ensino especializados

(artes e idiomas), o bloco docente conta corn a metade das vagas, sem necessidade do pessoal administrativo e de servicos, e portanto corn uma maioria efetiva assegurada tanto gracas a este como ao voto de qualidade presidencial.

Dessa maneira, o corpo de professores (com auxílio dos funcionários nao-docentes, conforme o caso) tem mais poder quanto mais elevado for o nível de ensino no qual trabalham e maiores forem as dimensoes do centro, enquanto o bloco clientelar (com a inclusiio do representante municipal, se for o caso) ganha posicoes justamente no sentido contrário. Os professores, portanto, veem aumentar seu peso perante todos os detnais na medida em que se eleva seu nível profissional ou a idade de seus alunos. Os alunos, por sua vez, veem aumentar o seu perante os país corn a idade, mas, em con- trapartida, o veem diminuir ao mesmo tempo perante os professores. A "profissionalizacáo" docente, aqui entendida como categoria ocupacional, toma-se um fator mais determinante que a idade discente.

Quanto aos centros de ensino privado, a Lei consegue ao mesmo tempo consolidar a "comunidade escolar" perante o titular ou proprietário e reduzir seus demais componentes a uma posicáo minoritária frente ao professorado. A pessoa ou entidade titular do centro conta apenas corn dois ou tres representantes diretos, mas quase todos os demais sáo ou podem ser também, até certo ponto, seus representantes indiretos. O diretor é nomeado pelo titular por indicaciio do conselho, o que garante ser uma pessoa de confianca, sendo que ainda náo se tem notícia de uma nomeacáo contra a vontade do titular. Os professores, em geral, sáo contratados por acordo entre o conselho e o titular (nao váo parar no centro corn independencia deste ou de seu diretor, como os do ensino público), o que significa também uma relacáo de confianqa; ou, se preferimos, de dependencia. Se os professores ou professoras forem membros de alguma ordem religiosa, entáo, a hierarquia desta se sobrepije it estrutura democrático-estamental do conselho, corn o que os representantes dos professores neste seriio, na verdade, e embora se continue o procedimento formal previsto para sua eleicáo, apenas o eco obediente da direcáo

e os professores e direcáo, o braco obediente da entidade titular. Os próprios representantes dos pais, a o s centros parti- culares, surgem corn muita freqüencia de uma Associacáo montada e teleguiada, corn o efeito de conseguir as subvenc6es e acordos, pelo titular, ou pela máo deste, mas sem necessidade sequer de montar associacáo alguma. 6

Ao mesmo tempo, é mais que provável que os repre- sentantes da entidade titular sejam professores, normalmente professores do centro (nao tanto porque se de uma forte identidade de intereses entre proprietários e professores, mas porque muitos membros da família ou da ordem proprietária, como é o caso na maioria dos centros privados, sejam colocados no centro como professores), corn o que, se somarmos seu número aos dos representantes dos professores e o diretor, nos deparamos de novo corn que o professorado tem a maioria assegurada frente it soma de pais, professores e pessoal admi- nistrativo e de servicos, inclusive nos centros menores, recor- rendo ao voto de qualidade e contando corn o representante do pessoal administrativo, frente a pais e alunos em todos os casos.

A cinzenta realidade da participacüo

Embora seja impossível aqui, no espaco de um artigo, dar conta detalhadamente da tonica habitual da participagiio na gestáo dos centros, podemos apresentar um resumo das carac- terísticas comuns ao processo em nove centros recentemente estudados? Parece oportuno centrar-nos nas competencias legais mais relevantes dos conselhos - aprovar a programaqáo geral do centro, escolher o diretor e gerir os recursos economicos

2. O Sistema Educacional Espanhol constitui-se de Ensino de Regime Geral e Ensino de Regime Especial. O ensino de regime geral compreende a educacao infantil (até os 6 anos de idade) de caráter nao obngatório; a educac.50 primária (dos 6 aos 12 anos de idade) obrigatória; a educacalo secundária que compreende as seguintes etapas: a educaea0 secundária obrigatóna (dos 12 aos 16 anos de idade), o bacharelado (dos 16 aos 18 anos de idade) e a formacao profissional específica de grau médio; a formacao profissional de grau superior e a educacao universitária. (Nota da Organizadora)

- nos casos de atuacáo conjunta mais clara de todos os setores e nos motivos mais comuns de conflito.

A Lei destina aos conselhos a tarefa de "aprovar e avaliar a programacáo geral do centro", como "supervisionar as ati- vidades gerais" do mesmo. Embora a normativa seja algo confusa a este respeito, parece claro que se, por um lado, se mantém uma clara intervencáo da congregacáo a este respeito, pois Ihe compete "programar as atividades docentes do centro", a programacáo que chegar ao conselho deve incluir os horários, as atividades docentes, as complementares e o relatório admi- nistrativo. O mesmo ocorre com o relatório anual que deve ser aprovado no final de cada ano letivo. Entretanto, o que acontece na verdade, porém, é muito diferente. Por um ou outro procedimento, a direcáo do centro furta em geral do conselho a possibilidade de discutir realmente a programacáo: em alguns centros é apresentada simplesmente a introducáo a esta, formada por uma série de idéias vagas carentes de conteúdo concreto; em outros, sáo submetidos 2 discussáo táo-somente os horários, as atividades extra-escolares elou acompanhamentos pedagógicos; em outros, enfim, é apresentado o conteúdo da programacáo como um conjunto de decisoes - nao de propostas - já tomadas pela congregacáo ou pela direcáo, limitando-se a discussáo a aspectos marginais.

A escolha do diretor é puramente protocolar. Em geral, quando se apresenta uma candidatura ante o conselho, a mesma já foi aprovada previamente pela congregacáo. Isto pode ocorrer de maneira formal, refletindo-se nas atas deste órgáo, ou simplesmente informal. Ainda sendo pais e alunos minoria no conselho, a apresentacáo de duas ou mais candidaturas lhes daria um peso decisivo na eleicáo, e é justamente esta possi- bilidade que é cuidadosamente evitada mediante o filtro prévio da congregacáo, que carece de qualquer fundamento legal. Nos nove centros por nós pesquisados houve, apenas, um caso de aparecerem dois candidatos devido A forte discordancia entre os professores.

A pouca disposicáo geral a assumir tarefas de direcáo facilita muito este mecanismo. Outra importante competencia nominal do conselho nos centros privados, a contrataciio dos

professores, é habitualmente delegada aos representantes destes e ao titular, e seria conflitivo nao faze-lo assip.

Quanto h gestáo economica, as possibilidades reais de decisáo sáo limitadas, já que o orqamento chega aos centros organizado por divisoes estanques. No entanto, o $@bit0 de autonomia dos centros tampouco dá lugar a um exercícjo visível de competencias pelo conselho. As contas sáo aprovadas ro- tineiramente, sem que jamais se discutam prioridades e quase nunca propostas alternativas. A atuaqáo dos representantes dos pais e dos alunos se limita a ouvir algumas contas que sáo aprovadas sem discussáo, comumente em poucos minutos. Os únicos recursos economicos cujo emprego é objeto de certa atencáo sáo os especialmente levantados pelos pais para ativi- dades extra-escolares e outras.

Em que empregam seu tempo, entáo, os conselhos? Além da aprovaciio de rotina da programacáo e do relatório, do candidato único a diretor ou das contas, seu tempo volta-se mais 2 discussáo das atividades extra-escolares e servicos complementares, peticáo de recursos 2 Administracáo - dois pontos sobre os quais em seguida retornaremos -, as questoes de disciplina e diversas queixas dos pais sobre suspensks, orientacóes e outras questoes. Episodicamente, a direcáo, a congregacáo ou algum professor apresenta a proposta de in- corporacáo a um ou outro programa, simplesmente porque a convocatória exige que o conselho seja informado. Nos centros particulares, um capítulo importante é a abordagem dos fundos por parte dos pais para atividades extra-escolares e comple- mentares, que arniúde tem o caráter de uma contribuicáo encoberta. Esta rotina é rompida em dois tipos de ocasioes: quando todos os setores se unem para exigir recursos públicos e quando se enfrentam entre si pelo ambito de suas competencias e suas responsabilidades.

O primeiro tipo ocorre, por exemplo, quando se fecham salas de aula nos centros públicos ou nao se concede toda a subvencáo solicitada aos centros privados, ou quando é preciso solicitar recursos ou a ~ k s extraordinárias para levar a cabo uma obra, colocar um semáforo na porta do centro ou outras questoes similares. Entáo se produz uma unidade militante no

conselho e as resolucóes reivindicativas deste seguem acom- panhadas de cartas dos pais i Administracáo correspondente, visitas as autoridades e outras. O diretor ou o titular quase nunca pedirá sozinho e, nos casos mais graves, é aos pais - as máes, para sermos exatos - a quem corresponde manifes- tar-se e utilizar outras formas de pressáo. De certo modo, pode-se dizer que os pais de alunos agem como a infantaria do pequeno exército escolar.

O segundo tipo, mais freqüente, ocorre quando os pro- fessores querem diminuir o horário, negam-se a organizar diretamente atividades extra-escolares, colocam obstáculos a atividades diretamente organizadas pelos pais, lavam as máos a respeito das funcóes de custódia (cuidar do refeitório, vigiar a chegada do transporte etc.), recebem críticas ou, simplesmente, pedidos de informacao que, a seu entender, entram no que consideram sua parcela de competencia profissional exclusiva: a organizacáo da atividade docente, a avaliacáo dos alunos ou a valonzacáo de alguma atuacáo individual (de um professor). Este é o motivo dos conflitos mais difíceis que em alguns casos chegam ao enfrentamento quase absoluto entre o pro- fessorado (em geral encabecado pela direqáo) e os representantes dos pais (desigualmente apoiados, mas nao questionados, por seus representados). Estes conflitos sáo muito mais freqüentes nos centros públicos, onde os professores se sentem amparados por sua condicáo de funcionários, que nos privados, onde a autonomia destes é menor e os titulares nao querem nem podem ignorar a funcáo de simples custódia que, além de outras, os pais esperam que as escolas desempenhem.

A atitude dos setores envolvidos

Nenhum dos setores chamados a participar nos órgáos de gestáo pode se dizer que se sinta entusiasmado pela possibilidade nem por seus resultados. No representante municipal e no do pessoal nao-docente nao vale sequer a pena deter-se: o pnmeiro raramente assiste ao conselho, enquanto o segundo se apresenta como cumprindo uma obrigacáo, nao participa em seus debates e vota regularmente corn a direqáo. Os alunos participam

maciqamente nas eleicóes, mas confiam pouco na efetividade de sua representaqáo e costumam limitar-se a apresentar longas listas de pedidos triviais no momento das solicita@es e per- guntas. A atitude de pais e professores merece ser tratada corn mais detalhes. +

Os pais participarn pouco na Associaqáo. Umaiproporqáo importante deles se afilia, em parte porque faze-lo costuma oferecer algumas vantagens na hora de seus filhos tomarem parte nas atividades extra-escolares, mas apenas um punhado acode As reunióes. Quanto a participaciio nas eleicóes, a por- centagem é muito baixa, geralmente menor que dez por cento, salvo no caso excepcional de que haja um forte enfrentamento corn o professorado ou entre os própnos pais (e, mesmo assim, nem sempre). Seus motivos sáo heterogeneos: preocupacáo pelo ensino, rnilitancia política, desejo de mostrar a seus filhos que se preocupam por eles, experiencias anteriores de conflitos individuais com o centro, vontade de fazer algo, esperanca de conseguir um melhor tratamento individual ou apoio da dirqáo. Em geral, nao tem a menor pretensáo de controlar as atividades propriamente docentes, e se a tem, guardam-na. Sua intervenciio centra-se sobretudo na organizaqáo das atividades extra-escolares e dos servicos complementares e, se algum motivo pode levá-los a por em questao a atividade do centro, na certa entrará no amplo item da funcáo de custódia: o refeitório e outros servicos, as atividades, a jornada e, de forma superficial corn tudo o que for especificamente docente, as orientacóes (que siio a janela dedicada a eles no centro). De modo geral, sáo conscientes de sua posicáo minoritária, nao se consideram capacitados para opinar sobre questóes pedagógicas (exceto para queixar-se quando aumentam as suspensCes), fogem de qualquer tensáo corn o professorado, temem suas possíveis represálias, confiam em sua atuacáo e apenas aspiram a que sua presenqa nos órgáos lhes assegure certo entendimento e lhes permita fazer sugestóes e participar em algumas atividades.

A atitude dos professores é a que agora mais nos interessa. Em princípio, ao menos no plano do discurso, todos concordam corn a idéia de paríicipacáo. Via de regra, a maioria se queixa de que a LODE subtraiu competencias da congregaqáo para

oferece-las ao conselho. Esta queixa resultará curiosa para qualquer um que examine esta Lei e as anteriores, pois as competencias da congregacáo nao fizeram senáo serem aumen- tadas e reforcadas. Entretanto, pode-se entender num sentido nao-literal. Por um lado, embora a LGE e a LOECE outorgassem menos competencias As congregacóes, elas consideravam ainda menos aos pais, alunos e órgiios em que estes estavam presentes, de maneira que os professores nao se enganam quanto ao verem aproximar-se deles o resto da "comunidade escolar". Por outro lado, apesar de que as Leis proporcionassem poucos poderes explícitos ii congregacáo, o pequeno tamanho do corpo docente em cada centro, a necessidade para qualquer autoridade obter um certo consentimento do professorado e o fato de que o diretor e outros cargos constituíssem alguns professores a mais, transformavam a congregacáo num poder de fato; em meio de um certo vazio legal e ante qualquer delegaciio de responsabilidades por parte da Administracáo, a congregaciio se beneficiava, por assim dizer, de uma notável vis attractiva: formal ou informalmente, exercendo competencias por defeito.

Por sua vez, a idéia de participacáo presente na maioria do professorado coincide pouco corn a do discurso oficial. Para aquele, a participaciio do alunado deve ser sobretudo um servico (ocupar-se de tarefas menores, pouco agradáveis e subordinadas como limpar a lousa, conferir a lista de chamada ou anotar os alunos corn mau comportamento) e um aprendizado (primeiro votar em ordem e logo observar como gerir seus superiores). Quanto ii participacáo dos pais, deve consistir antes de mais nada em apoiar coletivamente o professorado quando Ihe for requerido (prestando seu apoio pessoal e trazendo recursos, quando necessário, para acóes internas e agindo como emissários nas reivindicacóes externas) e, acima de tudo, co- laborar individualmente corn o docente. Esta última opiniáo se manifesta até a saciedade, e reflete o desejo nada oculto de que os pais dos alunos atuem como o prolongamento da máo do docente fora dos muros da escola: daí a pitoresca mas freqüente proposta de colocar em prática a "escola de pais". No fundo, quem ensina aspira a que os pais o amparem como se ele fosse o pediatra: ouvindo respeitosamente seus conselhos e aplicando suas receitas de pés juntos.

Isto nos leva a um terceiro ponto: embora o professorado nao se oponha frontalmente ii idéia da pqicipacáo, talvez porque um par de décadas de transiciio política o imbuíram de seu discurso, no fundo se sente ofendido por ser a única profissiio ante a qual se reconhecem funcks descontrole e gestiio i clientela. Este mal-estar se intensifica eqormemente quando os pais pretendem que os professores assumam funqks de custódia ou aventuram opiniks sobre seu trabalho, confun- dindo-se corn a conviccáo de que a sociedade nao recompensa econornicamente seu trabalho nem aprecia seu labor, assim como o correspondente ii incongruencia de status típica de qualquer grupo que se considera numa posicáo muito alta em dimensóes (neste caso, sua titulacáo universitária e a nobre funcáo de educar) e muito baixa em outras (sua remuneraciio e seu prestígio social).

Resultado disto é uma atitude amiúde desinteresada ou hostil diante dos conselhos escolares. A participacáo nas eleicóes é alta, mas a disposiciio de fazer parte é muito baixa. Embora nao faltem os professores que acudam a eles corn a idéia de que sáo necessários, ou que a partir daí se possa e se deva melhorar o centro, siio mais os que o fazem repetidamente a pedido da direcáo (que talvez tenha problemas corn uma parte da congregacáo), para conseguir recursos para sua área de trabalho ou, simplesmente, porque é preciso preencher a vaga e submete-la ii aprovacáo (o referendo do conselho é necessário formalmente para muitas decisóes).

Outro efeito é uma considerável obstinaciío corporativa. Mesmo que os professores possam ver corn maus olhos as atuacóes de alguns de seus colegas, compartilhar críticas feitas por pais ou alunos ou considerar aceitáveis suas propostas, os professores se apresentam diante deles como um bloco compacto e, chegado o momento, aplicam sem piedade o rolo compressor da maioria. Qualquer crítica suscita uma indignacáo unanime, as decisóes sao referendadas, a disciplina deve ser mantida a todo custo, as competencias e prerrogativas defendidas até o fim. A maioria dos assuntos importantes que passam pelo conselho foram antes discutidas na congregaqáo, e suas decisóes funcionam de fato como um mandato para os professores

membros daquele. O diretor, por outro lado, atua sempre como um amortecedor entre os pais e alunos e o professorado: o conselho, que com freqüencia felicita o professorado por qual- quer coisa, jamais o repreende como tal, mas sim é o diretor o encarregado de dizer a um ou outro professor que existe este ou aquele problema. Mais que o braco executivo do conselho (no Smbito de suas compettkcias), o diretor é o porta-voz do professorado e o mediador entre este coletivo (que é o seu) e o órgáo de decisáo, porém, mais precisamente, como uma mesa de acordos entre as partes: o professorado e o público do centro, mas com a peculiaridade de que, chegado o caso, prevalece sempre a posicáo do professorado.

E o vento levou ...

Décadas (para nao dizer séculos) de organizaqáo hierár- quica e autoritária da educaqáo num contexto de ausencia de liberdades geraram em todos os setores implicados na marcha do sistema educativo uma demanda de estruturas participativas que lhes permitissem ter voz sobre os objetivos e o processo de seu trabalho (os professores), as condiqoes de escolarizacáo de seus filhos (os pais), e os processos de aprendizagem e a vida nas aulas (os a~unos)~. Os últimos anos da ditadura espanhola foram testemunhas de uma explosáo dos pronuncia- mentos e das mobilizaqóes reivindicativas entre os professores, pais e alunos maiores de idade. Contudo, nem todos desem- penharam o mesmo papel. Enquanto os professores foram os principais impulsionadores de alternativas globais A organizaqáo vigente do ensino, os pais fizeram sentir sua presenqa de forma mais discreta através de pequenos movimentos e do apoio ao professorado, e os alunos se manifestaram esporádica e irre-

3. Esta secáo e a seguinte sáo urna síntese de alguns dos resultados da pesquisa já mencionada, La participacidn denzocrática (...). A pesquisa de campo foi realizada por Fernando Suárez Galván, Victoria Sáiz Calvo e Ana Medina García. Consistiu em recolher as atas de conselhos e congregacoes de vários anos e outros documentos diversos, na realizaqáo de entrevistas e p p o s de discussáo com representantes de todos os setores em cada centro e a observacáo de todas as reunióes possíveis. Jesús Montes Corral colaborou na transcricáo das entrevistas.

gularmente. Mas, embora o protagonismo fosse principalmente dos professores, como correspondia 5 sua maiqr e mais estável implicaqáo e 5s suas melhores condiqks para a mobilizaqáo, tudo discorria como se estes fossem os porta-vozes dos intereses gerais da comunidade escolar. e

Expressáo disto foi a recorrencia da demand4 de urna gestáo democrática dos centros docentes e do sistema educativo nos diversos documentos que, em seu momento, a segunda metade da década de setenta, foram genericamente conhecidos como as "alternativas", Embora o valor intrínseco destes do- cumentos fosse muito desigual, misturando propostas maxima- listas com sugestoes de ir de casa em casa e propostas que foram e sáo objeto de um amplo interese social com ocorrencias mais ou menos rocambolescas, tiveram a virtude, ao menos em relaqiio a um punhado de questóes essenciais, de sintetizar o estado de opiniáo do momento entre importantes setores do professorado e de outros grupos coletivos implicados ou, no mínimo, interesados. Uma destas questóes, sem dúvida, era a gestáo democrática do ensino. Vale a pena deter-nos no que os principais documentos diziam:

O mais popular deles, Urna alternativa para o ensino, foi aprovado pela Junta Geral do Colégio de Doutores e Licenciados em Filosofia e Letras e em Ciencias do distrito universitário de Madri, em janeiro de 1976. No parágrafo dedicado 5 "Gestao democrática", afirmava:

(...) A marcha interna dos centros de ensino, no que se refere aplica~iio concreta das normas gerais, contrata~iio e sele~áo

de pessoal, controle dos fundos econ6micos, dirqiio pedagógica etc., correrá a cargo dos professores, alunos e pais de urna maneira democrática4.

Meses depois, se celebravam em Alcobendas, Madri, as Primeiras Jornadas de Estudos sobre o Ensino, onde o Colégio de Doutores e Licenciados apresentaria urna comunicaqao que

4. Citado em: BOZAL, V. Una alternativa para la enseñariza. Madrid, Centropress, 1977, p. 126.

desenvolvia, entre outros, o ponto relativo ii gestiio democrática dos centros:

O órgáo de gesta0 estará integrado pela Congregacáo (formada por docentes e nao-docentes), representacáo da Associacao de Alunos e da Associacáo de Pais.

(...) A linha educativa, que compreende a fixacao de objetivos gerais, métodos, conteúdos e programas, deve ser elaborada pelo Ógao Gestor, ajustando-se ao ambito que, primeiro, de forma ampla, estabelece o Estado e logo, de forma mais concreta, os órgáos públicos representativos das Nacionalidades e regióes5.

O segundo documento em importancia, Por urna rzova escola pública, declaraciio da Escola D'Estiu de Barcelona, conheceu duas versoes aprovadas por sucessivas assembléias. Na primeira, a da X Escola d'Estiu, de 1975, dizia-se:

A direcao educativa do centro compete ao conjunto dos pro- fessores do mesmo. A funciio coordenadora e executiva tem que recair sobre um ou mais professores, eleitos democratica- mente por um período determinado e revogável.

Os pais tEm de intervir no controle dos resultados da escola, bem como na aplicacao correta dos fundos economicos desti- nados. Desse controle participar20 também os alunos, conforme a idade, e o pessoal nao-docente.

Para que os intereses pessoais que inevitavelmente o pai possui com respeito 2 escola nao parcializem excessivamente sua gesta0 de controle, interessa arbitrar a participacao daquelas entidades representativas que esta0 objetivamente interessadas no funcionamento da escola: sindicatos, associactks de vizinhos e t ~ . ~

Um ano mais tarde, a assembléia geral da XI Escola d'Estiu apresentava uma formulaqiío urn pouco mais concreta e com melhor sintaxe:

A gestao do centro deve recair num conselho de Escola, organismo máximo de representacáo e de decisáo, formado por

representantes dos mestres, do pessoal náo-docente (com fungoes educativas e administrativas), da Associaciio d e Pais, dos alunos - conforme sua idade - e das demais forqas sociais repre- sentativas do lugar em que se localiza o centro, que estejam objetivamente interessadas no funcionamento da escola (sindi- catos, associaqao de vizinhos etc.).

* 4

As competencias deste organismo ser50 de tipo economico, organizativo e de definiqáo das linhas gerais da pedagogia do centro, tendo em conta o meio em que se situa a escola. (...)

A Congregaciio da Escola, constituída pela totalidade dos pro- fessores do centro e do pessoal nao-docente com funcóes educativas, tem como tarefa primordial a elaboracáo das pro- postas pedagógicas e metodológicas, que devem ser aprovadas pelo Conselho de Escola. A Congregaqao concretizará e aplicará as decisóes deste ~onselho.'

Um terceiro pronunciamento relevante foi o do colégio de Doutores e Licenciados do distrito universitário de Valencia, Urna alternativa para o ensino no País Valenciano. Anteprojeto. Esta, que nao abordava sistematicamente a gestiio dos centros, a exigia em forma dispersa, nao obstante, em passagens dife- rentes:

A participacao dos alunos na gesta0 da classe, de centro ou ao nível mais global, através de suas organizacóes próprias, é um indubitável direito (...).

A congregacáo de professores, assim como os pais de alunos, deveráo participar na gestao dos centros. (...)'

Houve outras tomadas de posiqiio, é claro, e nem todas na mesma linha. Entre as opostas iis aqui apontadas, devemos destacar necessariamente a da Cornissiio de Ensino da Confe- rencia Episcopal, inspiradora de diversos documentos posteriores da FERE, da CECE, da CONCAPA e outras entidades vinculadas ao ensino privado em geral e católico em particular. Destaquemos da primeira delas, simplesmente que, embora sob os princípios gerais da liberdade de criaciio de centros e do direito preferencial

5. Idern, p. 291.

6. Idern, p. 187.

7. Idern, p. 272-3.

8. Idern, p. 221 e 223

dos pais de escolher o tipo de educaqáo de seus filhos, aceitava-se a participacáo de todos os setores, sempre e desde que respeitassem o caráter próprio de cada centro:

(...) A liberdade docente e de expressiio dos professores, como a participacáo destes em todo o processo educativo, devem ser exercidas no respeito objetivo a consciencia pessoal do aluno e ao projeto educativo da escola que os pais escolheram para seus filhos.

É necessário (...) conseguir que a organizaciio academica e economica [dos centros docentes dependentes da Igreja] se inspire nos princípios de:

participacáo ativa dos diversos setores da comunidade edu- cativa, na orientaciio do centro docente, sempre dentro da fidelidade ao caráter católico da instituiciio educativa e de seu projeto educativo. (...19

O fio que conduz ?i Lei Organica do Direito Educaqáo (LODE) nao procede do episcopado, mas das "alternativas" mencionadas. Todas elas invocavam os tres principais setores envolvidos na educacáo, e nenhuma chegava a concretizar sobre a composicáo dos órgáos a partir dos quais se unificaria sua intervencáo. As alternativas de Madri e de Valencia indicava a todos primeiro a "orientaqáo pedagógica", e depois a "linha educativa", entendendo esta última de maneira bastante generosa, incluindo "objetivos gerais, métodos, conteúdos e programas".

Os documentos da Escola d'Estiu, pelo contrário, refletiam uma atitude notavelmente menos favorável aos pais. No primeiro deles, direqáo, coordenacáo e execucáo se destinavam aos professores, enquanto que para os pais, o pessoal nao-docente e, conforme o caso, os alunos, restava o controle econ6mico e dos resultados. Sobre os pais ainda se apresentava outra cautela: como eram considerados particularistas demais, se propunha, nao se sabe bem se como contrapeso ou como alternativa, a intervencáo de diversas entidades cidadás "obje- tivamente interessadas7' na escola. Na segunda versáo da de- claracáo, evitava-se já toda referencia negativa aos pais, embora

9. Idem, p. 240, 252-3

se mantivesse o contrapeso cidadáo, e se apostava num órgáo máximo com a presenqa de todos os setores , o conselho - responsável pelas "linhas gerais da pedagogia do centro" e a aprovaqáo das "propostas pedagógicas e metodológicas" apresentadas pela congregacáo, que, por sua vez, deveiia "con- cretizar e aplicar" as decisks daquela. I

É evidente que a agregacáo de professores, pais, alunos e outros num órgáo máximo, qualquer que fosse a denominacáo deste, nada revelava sobre seu peso respectivo. Entretanto, 1 t parece razoável que fosse interpretado no sentido que excluísse S

a submissáo de todos os outros setores a um único deles, concretamente ao professorado. Por outro lado, as atribuiqóes de competencias, embora vagas, eram amplas. Com respeito ao documento mais remissivo ?i intervencáo dos outros, o da X Escola d'Estiu, deve-se notar que a crítica aos pais se baseava em seu particularismo (o peso de seus "interesses pessoais"), de modo que se retirava dos pais o que lhes é pedido agora: que venham de um em um e sem outra coisa que seu filho na cabeca.

A igreja era mais inequívoca: toda participacáo deveria subordinar-se a respeito do caráter próprio do centro, fixado por seu criador (seu proprietário) e ratificado pelos pais ao escolhe-lo para seus filhos. É possível se dizer que o que trouxe consigo a LODE foi uma aplicacáo laica da proposta eclesiástica. A maioria dos professores nos conselhos escolares, bem como o desvio de fato ii congregacáo de algumas de suas mais importantes competencias, coloca os pais e alunos numa situaqáo na qual podem participar, mas sempre dentro do respeito ao "projeto educativo", 5 "orientacáo do centro" ou ao "caráter" do mesmo determinados pelo professorado, que é quem domina claramente a situaqáo.

Que semelhante variante nao era, nem mais nem menos, a concretizacáo necessária da linha de defesa da gestáo de- mocrática assurnida pelos partidos de esquerda e por boa parte das organizacóes de ensino, é algo que ficou claro no amago da Lei que quase ninguém lembra. No debate parlamentar sobre a LOECE, sem ir mais longe, o Grupo Socialista, que nao tardaria muito em ser maioria na Camara dos Deputados

e aprovar corn seus votos a LODE, propos a seguinte composiqiio para os conselhos dos centros público^'^, conforme se tratasse de centros corn maior ou o menor número de alunos e se fossem de educaciio geral básica ou ensino médio (este último só fazia variar o número de representantes dos alunos, maior no segundo caso):

Centros com menos d e 400 alunos Diretor

Chefe de Estudos 5 representantes dos professores

6 representantes dos pais

1-3 representantes dos alunos

1 representante dos administrativos

1 representante do Município

Centros com 400 alunos ou mais Diretor

Chefe de Estudos 6 representantes dos professores

8 representantes dos pais

2-4 representantes dos alunos

1 representante dos adminisbativos

1 representante do Município

Adotando-se esta proposta, os representantes dos profes- sores teriam sido minoria em todos os conselhos, inclusive corn a adiciio do representante do pessoal de administraciio e servicos teriam sido, na maior parte deles, mesmo que em alguns poucos (os de EGB, corn menos 400 alunos e corn os administrativos), teriam somado a metade e, corn o voto de qualidade atribuído pela Lei de Procedimento Administrativo ao diretor presidente do órgiio (por outro lado, a escolher sem maioria de professores), teriam uma maioria de direito. Isto sim: uma "minoria majoritária" diante da qual teria resultado altamente improvável um bloco de todos os dernais repre- sentantes, o que teria sido também uma alfinetada para a busca de fórmulas de consenso.

Mas nao houve sangria desatada. Montanhas de pronun- ciamentos a favor da participaciio de todos os setores apenas pariram uma fórmula chamada a reforcar o poder dos professores ante todos os demais setores em disputa: por um lado, a Administracáo e os titulares dos centros, que perderam as competencias (tampouco muitas, é preciso que se diga) desti-

nadas aos conselhos; por outro, os alunos e os pais, que foram embutidos em certos órgiios nos quais estavaq condenados a ser minoria, de competencias confusas e frente a um professorado que, depois de tudo, conservava a autonomia na aula e a espada da avaliaqiio. e

A crítica das ofertas e os mecanismos de participaciio dirige habitualmente seus dardos contra essa entidade, onipre- sente e inapreensível ao mesmo tempo, 2 qual costumamos chamar de "sistema". Todo mecanismo de participaciio nasce marcado pela suspeita de ser, antes de mais nada, instrumento de integraciio. E, embora fosse necessário explicar entiio por que alguns a pedem quando niio a tem e outros a negam enquanto podem, é justo reconhecer que é muito provável que seja assim. No caso dos centros de ensino, que é nosso objeto de estudo, nao resta dúvida de que professores, pais e alunos se viram chamados a intervir num espaco institucional do qual apenas dominam uma parte das chaves, permanecendo as outras, em geral as mais importantes, nas miios da Administraqiio e dos titulares dos centros privados.

No entanto, por mais certo que isto seja, a insistencia monocorde nisso apenas pode nos levar a ignorar que, além de estruturas, sistemas, normas etc. existem atores sociais, grupos, práticas. Se tivéssemos que resumir este trabalho numa única conclusiio, seria precisamente esta: aquilo que vemos acontecer no 2mbito da participaciio na gesta0 dos centros de ensino é, sobretudo e em primeiro lugar, o resultado de estratégias grupais, dos comportamentos dos autores, de práticas que nao estáo normativamente estabelecidas. Em uma palavra: o fator que determina a forma de participaqiio de todos pro- fesores, pais e alunos, consiste, em essencia, nos intereses e práticas coletivas dos professores.

I Preso na armadilha de todas as sub-profissoes o profes-

10 Ver EEITO, R Lu particlpaclón de los padres en el ronrrol y ge~tión de sorado trata de defender e melhorar sua posiciio de grupo 1

la en~eñania Tese de Doutorado Universidade Complutense, Departamento de So- (

c i o l o ~ a 111, 1991, p 205-6 frente a seus empregadores (a administraciío e os proprietários

de instituiqks privadas) e frente a seu público (os alunos e seus pais ou miies). Enfrenta, por um lado, "o autoritarismo", o "ordenancismo" etc. da Administraqiio frente a qual reclama uma maior autonomia dos centros; por outro lado, os pais como "compradores" de ensino e como zelosos "proprietários" de seus filhos, perante os quais reclama uma maior autonornia para si mesmos. E, em um hábil jogo de equilíbrios se apóia a administracáo contra os pais e nestes contra aquela, ou pelo menos assim tenta.

Aqui bem podenamos aplicar, mesmo transformado, o conceito de "feixe social" e mais concretamente o de "feixe dual", do sociólogo ingles Frank Parkin", embora para isso deveremos nos permitir uma excursus. Este autor toma o termo "feixe social" de Weber, alterando seu conteúdo, para englobar sob o mesmo todo um conjunto de práticas "exploradoras" (no sentido também weberiano: que produzem uma distribuicao desigual das oportunidades vitais) como as que utilizam os que possuem um capital economico ou cultural contra os que carecem dele, os homens contra as mulheres ou as maiorias étnicas contra as minorias. Segundo Parkin, os grupos privile- giados exercem "um feixe de exclusiio", para baixo, que se apóia em geral em práticas "legalistas" (por isso foram eles que fizeram a lei, ou que siio mais favorecidos por ela). Em resposta, os grupos subprivilegiados tratam de exercer um "feixe de usurpaqiio", para cima, que se baseia comumente em práticas "de solidariedade" (por exemplo, de mobilizaqiio con- junta e solicitaciio de apoio de outros setores, apoiando-se no maior número). A maioria dos grupos, segundo Parkin, nao exercem apenas um tipo de feixe, mas alguma combinaqiio de ambos, ao que denomina "feixe dual".

Em minha opiniiio, este último ponto tem grande valor, pois incide em algo que é difícil aceitar em outras teorias sobre as classes ou a estratificaqáo social: que muitos gmpos sáo ao mesmo tempo explorados e exploradores, sujeitos ao mesmo tempo de privilégios e desvantagens etc., embora quase

11. Ver: PARKIN, F. Marxisrrto y reorfa de clases: una critica burguesa. Madrid, Espasa-Calpe, 1984.

nenhum seja ambas as coisas no mesmo grau. Todo o resto parece-me inaceitável: a teoria é, como dizia Vegel sobre o Absoluto de Fichte, urna noite na qual todos os gatos siio pardos. Por mais que todas possam ser objeto de crítica ou merecam a atenqáo social, as relaqks de classe, que sZo impessoais e implicam por si mesmas exploraqáo economica, nao podem ser metidas no mesmo saco com as relaqks de privilégio baseadas no sexo ou na etnia (ou a idade, ignorada por Parkin), que concemem a características adscritas dos indivíduos e niio implicam por si mesmas exploraqiio (numa sociedade aberta), se bem que pesam enormemente sobre as oportunidades desiguais de cada qual para transformar-se em explorador, explorado ou nem em uma coisa e nem em outra. No demais, o que Parkin denomina "feixe de usurpaqiio" nem é tal feixe, pois consiste precisamente em abrir o que estava fechado para a maioria, m m usurpa nada, a nao ser que se adote a perspectiva de Maria Antonieta.

Era necessário este parentese, porque os termos de Parkin servem como uma luva para explicar o caso do professorado (e, por extensiio, o da maioria das profissóes liberais e das "semi-profissionais"). Porém, no sentido em que aqui utilizamos, o feixe nao se refere ao acesso a recompensas materiais, e sim a delimitaqiio de 2mbitos de competencia: nao é uma prática economica, mas política. Se, onde Parkin coloca as oportunidades economicas, colocamos as "políticas", ou seja as competencias, a capacidade de decidir, a teoria parece feita sob medida. (É claro que, atrás de suas oportunidades políticas, o professorado persegue também, como qualquer outro grupo, oportunidades economicas: a diferenqa reside em que os grupos que nao tem pretensks profissionais exigem simplesmente recompensas economicas, enquanto que os grupos que já as tem gostariam de ve-las chegar associadas as políticas e sim- bólicas, mas sem necessidade de pedi-las de maneira expressa.)

No campo da gestiio do ensino, o que os professores necessitam "usurpar" siio as competencias que a Administraqiio e os proprietários de centros mantem em suas máos, e a quem necessitam "excluir" é aos pais e aos alunos das competencias que, individual ou coletivamente, estiio em suas próprias miios

(as do professorado). No jargáo próprio, tudo isto tem um nome específico e original. O que Parkin chamaria de "usur- pacáo", no sistema educativo espanhol se chama de "demo- cratizaqáo", "descentraiizaqáo", "autonomia dos centros" etc.; o que o sociólogo ingles denominaría de "exclusáo", aqui chamamos de "profissionalizac~o", "dignificaqáo", "reconheci- mento do trabalho docente" e outras coisas do estilo. O Quadro III apresenta graficamente esta idéia e o Quadro IV sintetiza o dualismo inerente h atuacáo social da coletividade docente.

Quadro 111 A dupla discussáo ou feixe dual da profissiio docente

(Administracáo) ORGANIZACOES (Proprietários)

I Demanda de democratizacáo

(feixe de usurpaclo)

1 PROFESSORADO

1 Demanda de profissionalizac50

(feixe de excluslo)

(Alunos)

1 CLIENTELA (Pais)

A história recente do movimento de professores dá con- sistencia a esta hipótese. No final dos anos sesenta, durante os setenta e nos primeiros anos da década de oitenta, diante da ditadura e dos governos de direita zelosos por manter a autoridade da Administracáo, da Igreja e dos empre&rios do ensino, os professores exigiam a democratizaqáo d d sistema educativo, invocando para isso o apoio de alunos e pais, e recorriam a "táticas de solidariedade", isto é, h mobilizacáo 5 margem das vias legais, embora pouco apreciáveis. Hoje em dia, quando a lei reconhece, ainda que com resultados náo muito espetaculares, a pais e alunos a capacidade de intervir na gestáo dos centros docentes, os professores recorrem frente a estes com "táticas legalistas" colocando sua maioria nos conselhos, envolvendo os representantes dos demais setores em um jargáo que nao conhecem, provocando que se submetam aos mecanismos burocráticos elou de lento funcionamento.

A mesma mudanca pode verificar-se em termos de iden- tidade. Há pouco mais de uma década, professores se reco- nheciam como " trabalhadores do ensino" (13): hoje, no entanto, se consideram profissionais. É evidente que esta variacáo nos termos do discurso nao é casual: representa a passagem do desejo de identificar-se com o restante dos trabalhadores com a intencáo de diferenciar-se deles. Independentemente de que isto corresponda mais ou menos adequadamente a mudanca de caráter político registrado por nossa sociedade, podemos também interpretá-lo de outro modo: embora o problema fundamental dos professores tenha sido o de exigir competencia 5 Adrni- nistraqáo e aos proprietários, ou seja, a "democratizaqáo do ensino", o pedido de solidariedade que se dirige aos pais e aos alunos, principalmente aos primeiros, viu-se favorecida pela identificacáo com eles dentro de uma categoria comum, a de "trabalhadores"; quando o problema passou a ser a defesa de velhas ou novas competencias frente aos pais, ou arrebatar-lhes algumas de suas prerrogativas sobre seus próprios filhos, fez-se necessário buscar uma identidade que situasse o grupo por cima de seu público, a do "profissional".

Quadro IV Os professores diante das organizaqoes e o público

j/ Auto-imagem associada a I~rabalhadores 1 Profissionais

De certo modo, no reconhecimento ou nao da necessidade de que o ensino seja o resultado de um consenso entre os professores, de um lado, e os alunos e pais, de outro, e náo precisamente mediante a aquiescencia destes diante das decisóes daqueles, mas mediante a co-decisáo por parte de uns e outros, reside a diferenqa entre que o sistema educativo seja um servico público ou, simplesmente, uma agencia pública (embora par- cialmente em miios privadas). No primeiro caso, o papel dos professores seria colocar seu saber científico ou humanístico, técnico ou profissional a serviqo de objetivos fixados em parte pela sociedade global e em parte pela comunidade escolar da qual eles mesmos sao um componente, mas apenas um. Em segundo, sua posiqao seria a de um agente da autoridade (com estatuto de funcionário ou corn uma relaqao contratual corn seu empregador) que, por si mesmo ou como parte de uma hierarquia, e corn ou contra a vontade dos administrados, decide por estes o que precisam e como satisfazer suas necesidades.

A pergunta pendente é óbvia: é possível outra relaqáo entre os professores e seu público, em particular os pais de alunos? Ou, formulando de outra maneira: deve a profissiona- lidade dos docentes, necessariamente, traduzir-se em uma de- posicao de pais e alunos? Creio que se pode responder clara- mente que sim a primeira pergunta: é possível, embora seja difícil; e que nao a segunda: nao necesariamente, embora possa dizer-se que sim, provavelmente. A profissionalizaqiÍo

do docente nao deve vir da definicáo de um campo formal de competencias exclusivas, mas da conquista da um conjunto real de capacidades, conhecimentos, técnicas e formas de saber fazer que Ihe pennitam dominar intelectualmente sua atividade. Se o cntério do docente chega a predominar, deverá sei porque é aceito como melhor pelos outros setores envolddos 'na educaqáo, nao porque seja ímposto corn a maioria nos órgiios de gesta0 ou por procedimentos menos ortodoxos. Poderíamos afirmar que os docentes se mostram tanto mais zelosos de suas competencias formais quanto menos seguros estiverem de suas capacidades reais. Por sorte, também um setor entre eles está mais pela tarefa de convencer que pela de vencer.

No plano organizacional, isto significa que é preciso, ou modificar a composicao dos conselhos escolares, dando um peso maior neles aos alunos elou pais (conforme a idade dos alunos), o que exigiria mudar a lei, ou ainda, o que nao requereria tal medida, exigir maiorias qualificadas para decidir sobre as questóes mais importantes, de modo que se forqasse o consenso entre as partes. O melhor sena uma combinaqiio de ambas as coisas: reforqar a presenca de pais e alunos e exigir maiorias qualificadas, de maneira que nao se pudesse dar tampouco uma situaqao simetricamente contrária ii atual, corn os professores submetidos a um rolo compressor de pais e alunos. E, em todos os casos, asegurar-se, mediante cam- panhas de informaqao e um emprego adequado das atribuicóes de inspecáo da Administraqao, de que os conselhos escolares desempenhem efetivamente todas as suas competencias.