Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia

Transcript of Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia

11

Archeologia Postmedievale14, 2010, pp. 000-000

Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di LibiaMassimiliano Munzi, Fabrizio Felici, Andrea Zocchi, Enrico Cirelli

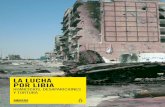

Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia Just 100 years ago, declaring war to Turkey for the conquest of the Ot-toman provinces of Tripolitania and Cyrenaica, Italy started one of the last great colonial wars (the last should have been the Mussolini war against Ethiopia in 1935-1936). During this conflict, the outskirts of the small village of Lebda were the theatre of bloody battles. The Italian troops, landed at Khoms on 22nd October 1911, conquered the dominant hill of Mergheb on the 27th February 1912, but bloody fights occurred again on 5th-6th March, when Arabo-Turkishes came back in order to recover the strategic position. After the ital-ian occupation of the ruins of Lebda (Lepcis Magna) on 2nd May, the opposing troops crashed on the ancient agger of Monticelli on 12th June. The location of Italian strongholds, the lines of Arabo-Turkish attacks were inaccurately know by contemporary military accounts. The areas of battlefields is by chance comprised in one of the samples of the multi-period archaological survey which University of Rome Tre conducts in the territory of Lepcis Magna since 1995. Classical and Mediaeval archaeologists have had to face the military evidences, converting to the conflict archaeology. The discovery of parts of the ammunition supplied to the two armies made it possible to identify the positions in the field. The earth returns cartridge cases and bullets of the Italian guns Vetterli Vitali mod. 1870/87 and Carcano mod. 1891, of which there are also brass stripper clips, and the turkish Mauser M1887. Fragments of shells and numerous shrapnel lead balls testify to the widespread use of artillery.

Key words. italiano.

1. Introduzione

La guerra per la Tripolitania e la Cirenaica, che il governo liberale di Giovanni Giolitti dichiarò all’Impero Ottomano giusto un secolo fa, proprio mentre il Regno d’Italia festeggiava il 50° anniversa-rio, ha già attirato l’interesse storiografico di storici dell’antichità ed archeologi. Diversi studiosi si sono soffermati sull’abuso del concetto di Romanità e sul profondo coinvolgimento dell’archeologia nel sup-portare i pretesi diritti storici d’Italia su quelle terre africane, nonché sul ruolo archeologico giocato durante le operazioni dai militari stessi nel portare alla luce, cartografare e riusare i manufatti antichi1. È oggi possibile affiancare a quello di carattere storiografico un nuovo approccio, più prettamente archeologico, usando gli strumenti dell’archeologia della contemporaneità per gettare luce sulla sugli aspetti militari e possibilmente politico-sociali del conflitto italo-turco/arabo e, più in generale, per osservare da una visuale insolita, quella della cultura materiale, il contesto coloniale.Quella che si presenta qui è una ricerca di archeo-logia dei conflitti, nata all’interno di un più ampio progetto di archeologia territoriale, concepito come esplorazione archeologica di un territorio di grandi dimensioni, tarata sulla lunga durata. Dal 1995 la Missione dell’Università Roma Tre ha intrapreso un intensivo programma di ricognizione di quel-lo che in epoca romana era il territorio di Leptis

Magna. Nell’ultimo decennio del XX secolo queste terre, ancora in buona parte sfruttate dai pastori e contadini tradizionali, hanno iniziato ad essere minacciate dall’allargamento della zona urbana di Khoms, dalla modernizzazione e industrializzazio-ne dell’agricoltura e dagli imponenti sbancamenti per la costruzione del Grande Fiume, che doveva portare l’acqua fossile del Sahara alle città costiere. La nostra è stata una ricognizione sistematica a carattere estensivo (totale 100 km²) procedente per siti, dove sito è ogni anomala concentrazione di resti antropici, normalmente presenti sotto forma di materiali fittili e strutture murarie, che risalta sul rumore archeologico di fondo, costituito da quei radi e sparsi materiali che testimoniano delle attività agricole e pastorali svolte fuori dagli insediamenti. Gli areali indagati sono stati scelti in quanto rappresentativi delle diverse realtà geogra-fiche, che vanno dalle fertili oasi costiere alle aride regioni predesertiche. La ricerca sul campo è stata condotta da un team misto italo-libico, composto da archeologi formatisi in archeologia classica e medievale. Nelle campagne 1995-2000 furono utilizzate come cartografia solo le mappe in una scala 1:50.000, disegnate dall’Army Map Service dell’US Army Corps of Engineers nei primi anni Sessanta e aggiornate da un team polacco fine degli anni Settanta; nella campagna 2007 a queste si sono aggiunte mappe restituite da fotografie satellitari, il tutto gestito tramite un Geographic Information Systems (GIS). I posizionamenti topografici sono stati effettuati utilizzando la tecnologia GPS. I siti 1 ALTEKAMP 2000, 2004 e 2008; MUNZI 2001 e 2004.

12

MASSIMILIANO MUNZI, FABRIZIO FELICI, ANDREA ZOCCHI, ENRICO CIRELLI

sono stati identificati sul campo come anomalie nella dispersione di materiali archeologici o grazie a strutture murarie visibili. Sono state rinvenute grandi quantità di frammenti ceramici, ma in funzione delle esigenze pratiche solo i materiali riconoscibili sono stati raccolti. Poco meno di 300 sono inoltre le monete rinvenute e raccolte. Poiché si è optato per il non utilizzo del metal detector, che è ancora uno strumento sensibile in archeologia (pericoloso quando viene utilizzato per un periodo specifico per la ricerca sul multi-periodo siti, con il rischio di saccheggio dei siti), si deve presumere che i siti siano molto più ricchi in manufatti metallici2.Diversamente dalla ricerche orientate su specifi-ci siti o su specifici periodi, la nostra è stata fin dall’inizio pensata per abbracciare lo sviluppo del paesaggio nel suo insieme. Il progetto leptitano è dunque contraddistinto da una forte componente diacronica: i dati raccolti sul campo congiuntamen-te con le informazioni già note sono stati analizzati al fine di comprendere l’evoluzione complessa della presenza umana nella regione dalle forme preisto-riche di frequentazione agli esiti contemporanei, evitando di sovra-stimare determinati periodi storici o le forme sedentarie rispetto a quelle no-madiche o semi-nomadiche (ma sappiamo con quanta difficoltà queste ultime sono intercettate dalle maglie degli studi topografici).I reperti coprono un arco cronologico molto am-pio, dall’orizzonte epipaleolitico (ca. 8000-7000 BP) al XX secolo. L’ultimo “strato archeologico” pre-attuale riconoscibile sul terreno è rappresen-tato proprio dall’occupazione militare e poi dalla presenza coloniale della prima metà del XX seco-lo. In effetti alcune sanguinose battaglie furono combattute nei dintorni della cittadina di Khoms e nei pressi delle rovine di Lebda (Leptis Magna). Le truppe italiane conquistarono la collina del Mergheb nel febbraio 1912, ma scontri si ripete-rono ancora nel marzo, quando gli arabo-turchi tentarono di riguadagnare l’importante posizione strategica. Dopo l’occupazione di Lebda nel mag-gio 1912, nel mese successivo gli scontri ebbero per scenario l’aggere romano dei Monticelli. Il carattere di frontiera militare di questa fascia anulare intorno Khoms e Leptis tornò attuale con l’esplosione della rivolta araba nel 1914-1915, in concomitanza con la deflagrazione della guerra in Europa, e rimase poi cristallizzato fino all’inizio della riconquista della Tripolitania, all’alba degli anni venti.

Al fine di comprendere pienamente questo recente sviluppo del paesaggio, archeologi specialisti del-l’antichità e del medievo si sono confrontati con le evidenze militari dell’inizio del XX secolo, appli-candosi alla giovane disciplina dell’archeologia dei conflitti, e alle relative subordinate aree d’interesse – quali l’archeologia dei campi di battaglia e dei forti, l’archeologia industriale per gli approfon-dimenti sugli aspetti di produzione bellica – con tutti le manchevolezze dovute alla loro formazio-ne “classica”, ma anche con il vantaggio di poter collocare e comprendere le tracce militari d’età tardo-ottomana e coloniale entro le coordinate di un lungo processo di evoluzione del paesaggio culturale, di cui si è seguito lo sviluppo a partire dalla remota antichità. Le ricerche di archeologia topografica focalizzate esclusivamente sui conflitti contemporanei possono infatti peccare di naïveté nell’interpretazione del palinsesto storico, cui ne-cessariamente debbono riferirsi3.Lo sviluppo di questo nuovo settore della disci-plina archeologica ha dimostrato, negli ultimi due decenni, come i dati archeologici possano essere fortemente informativi per la lettura dell’età contemporanea e, nello specifico, per osservare sotto nuova luce, quella della cultura materiale, le società coloniali, pur se prevalentemente nei loro aspetti militari4. Ponendo cura nell’evitare che l’interpretazione potesse essere ideologicamente orientata e tenendo presente che questa materia rimane in Libia estremamente sensibile, essendo stata parte dell’agenda politica quotidiana del passato regime libico fino a pochissimi anni fa, anche la nostra indagine ha avuto come oggetto di (s)fondo il tema coloniale. E dal tema coloniale prendiamo le mosse, in particolare dal ruolo che nell’impresa coloniale libica giocò l’archeologia e la storia di Roma.

2 MUNZI et al. 2004, 2004-2005, 2010.

3 Per rimanere in Libia, nella Sirtica si sono interpretate (BANKS 2007) come insediamenti di limitanei quelle che da tempo sappiamo essere fattorie abitate da agricoltori locali, da essi stessi fortificate per fronteggiare pericoli a bassa intensità, quali le incursioni nomadiche, dopo che il ritiro di truppe rego-lari romane aveva sguarnito la parte orientale del limes severiano intorno alla metà del III secolo d.C. (cfr. da ultimo MUNZI 2010, pp. 56-67).

4 Per i riflessi sul contesto sociale del colonialismo italiano si veda in particolare González-Ruibal 2010, relativamente alla presenza militare italiana in Etiopia occidentale. Altri esempi di archeologia di conflitti coloniali: Banks 2007 per la guerriglia tri-politana nella Sirtica (battaglia di Kallaya, 1918); Pollard, Banks 2005 per la guerra Anglo-Zulu; Grguric 2008 per la frontiera australiana; LANDA et al. 2009 per la frontiera argentina; BLEED, SCOTT 2011 per l’arte bellica Cheyenne.

13

Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia

2. La Guerra italo-turca: dalla storia come strumento politico all’archeologia dei militari

La guerra lanciata nel 1911 contro la Turchia trovò nel mito di Roma civilizzatrice un supporto im-portante tra le motivazioni alla base dell’impresa. Il tema dell’Italia erede di Roma in Libia ebbe grande risonanza nei circoli colonialisti e naziona-listi. Il leader nazionalista Enrico Corradini visitò Tripolitania e Cirenaica alla vigilia della guerra, nei mesi di giugno-agosto 1911, e in quell’occasione fu confortato nell’elaborazione della retorica del ritorno di Roma dall’incontro a Tripoli con la missione archeologica italiana allora operante in Tripolitania: il politico, colpito dalla grande fertilità delle oasi presso Tripoli, espresse, per la prima volta in modo completo, le motivazioni archeologiche per la conquista. Allo stesso tempo, il poeta Giu-seppe Lipparini dedicava a un legionario romano immaginario sepolto a Leptis Magna i versi «Roma ritorna. Io sento errar gli iddii sopra il deserto: ritorna, oggi, la gloria che fu» e l’artista Fortunato Matania ritraeva un marinaio, appena sbarcato sulla spiaggia di Tripoli, raccogliere il gladio di un legionario, semi-sepolto da una duna, con la dida-scalia «L’Italia brandisce la spada dell’antica Roma» (pubblicata dall’inglese The Sphere, poi riprodotta da cartoline italiane). Il sogno del ritorno in Libia trovava accenti poetici nella Canzone d’Oltre Mare di Gabriele D’Annunzio (Il Corriere della Sera, 8 ottobre 1911) e nel discorso La grande Proletaria si è mossa, recitato da Giovanni Pascoli a Barga il 26 novembre 1911 (pubblicato su La Tribuna il giorno successivo). Filo conduttore era sempre l’affermazione del diritto storico dell’Italia sulla Libia, come erede diretta dell’impero romano e, in quanto tale, apportatrice di civiltà. La retorica del ritorno di Roma raggiungeva tutti gli strati della società italiana attraverso la propaganda patriottica: cartoline (fig. 2.1) e medaglie (fig. 2.2) esaltavano la conquista di Tripoli con immagini di navi, legionari e monumenti romani5.Con l’inizio delle operazioni militari, le antichità libiche divennero familiari ai soldati italiani. Scavi di trincee, costruzioni di fortificazioni, realizza-zioni di strade comportarono atti di vandalismo ma anche scoperte archeologiche. In particolare il rinvenimento fortuito di una statua di Artemide Efesia, effettuato dai Bersaglieri nel 1912 durante la

5 Per un approfondimento sul tema si rimanda a MUNZI 2001, pp. 17-28; ID. 2004, pp. 74-79.

fig. 2.1 – Cartolina patriottica commemorante la conquista di Tripoli: galea romana in crociera verso la costa libica, ove campeggia un vessillo legionario con il ritratto di Scipione l’Africano.

costruzione del forte Vittorio Emanuele sull’altura ove era l’anfiteatro di Leptis Magna, fu pubbliciz-zata come un fausto presagio per le sorti italiane in Libia (fig. 2.3). I materiali archeologici rinvenuti in questo primo periodo, insieme a quelli che già in

fig. 2.2 – Medaglia della regia nave Marco Polo, a ricordo dello sbarco a Khoms del 21 ottobre 1911: l’iscrizione «Leptis Magna Anno CVII a.C. – Homs ottobre 1911», a corredo della raffigurazione delle rovine di Leptis Magna, riallacciava idealmente l’occupazione italiana alla stipulazione del foedus tra Leptis e Roma al tempo della guerra giugurtina.

14

MASSIMILIANO MUNZI, FABRIZIO FELICI, ANDREA ZOCCHI, ENRICO CIRELLI

fig. 2.3 – Statua di Artemide Efesia, rinvenuta dai Bersaglieri nel 1912.

epoca ottomana decoravano alcuni uffici pubblici di Khoms, furono ordinati dal tenente Francesco Stroppa dell’89° Reggimento di Fanteria, autore nel 1912 di un libretto su Leptis Magna a beneficio delle famiglie dei caduti e dei feriti nelle battaglie di Lebda (STROPPA 1912), in un antiquarium che il colonnello Vittorio De Albertis, comandante dello stesso reggimento, inaugurò a Khoms già nel 1913. Tombe monumentali e fattorie fortificate romane, presenti nella fascia costiera tripolitana furono spesso riutilizzate per scopi militari: alcu-ni monumenti andarono danneggiati o distrutti, nello stesso tempo altri vennero documentati e mappati. Proprio l’accuratezza dovuta alle esigenze militari fa delle prime carte topografiche dell’Isti-tuto Geografico Militare una preziosa fonte per l’identificazione delle rovine antiche. I topografi militari stesero le prime carte topografiche delle città antiche e della regione: Sabratha fu rilevata in scala 1:12.500 nel 1913, mentre Leptis Magna nel 1914 in scala 1:10.000 e l’anno seguente in scala 1:2.000; sempre nel 1915 fu realizzata l’edizione provvisoria della cartografia dell’intera Tripolitania in scala 1.100.000.

M.M.

3. Il paesaggio tardo-ottomano nella regione di Khoms e Lebda (Carta 0)

Il territorio di Khoms, come gran parte dell’Africa del nord e in particolar modo gli stati Barbareschi di Tripolitania, entrò nelle sfere dell’impero otto-mano tra la fine del sultanato di Selim I e gli inizi di quelli del figlio, Solimano il Magnifico. La regione godeva, in questo periodo, di una notevole auto-nomia sia rispetto al governo centrale costantino-politano, sia all’amministrazione di Khayr ad-Din, il Barbarossa, che da lì a poco sarebbe diventato ammiraglio della flotta ottomana.La ricognizione di questo campione di territorio, posto alle spalle della città di Khoms, ha mostrato una crescita notevole del popolamento a partire proprio dai primi decenni del XVI secolo. I siti as-sociati a questo periodo sono infatti 37, un numero di attestazioni paragonabile a quelle della prima vera e propria esplosione dell’occupazione stabile in questa zona, che risale al periodo numidico nel II sec. a.C. (41 siti)6. Questo numero è però più significativo se lo si confronta con la frequentazione riscontrata per i secoli subito precedenti, quelli del Medioevo, quando l’abitato della zona costiera del territorio di Leptis Magna è estremamente rarefatto (8 siti). Diversa invece risulta la frequentazione del-la zona interna, come è stato provato nel campione del wadi Tharaghlat, dove il popolamento è di maggiore intensità, soprattutto nel corso dell’alto Medioevo7.Gli inizi del XVI secolo vedono anche lo sviluppo del villaggio di Leggata, la futura Khoms, sorto sul-le propaggini della città di Leptis. L’insediamento, favorito dalla presenza di una insenatura naturale, protetta da una fitta barriera di scogli, rappresen-tava un approdo costiero agevole per il piccolo cabotaggio. Grazie a questa posizione divenne il luogo privilegiato di un mercato settimanale. Il piccolo villaggio fu scelto come capoluogo di un piccolo sangiaccato turco, a partire dal XVIII secolo8. L’insediamento si presentava, nelle carte di fine XIX secolo, cinto da mura difese da due torrioni semicircolari e da altre postazioni militari, di cui ora non rimane alcuna traccia visibile in superficie.La risorsa principale del territorio era l’olio di oliva, su cui il governo ottomano aveva imposto

6 MUNZI et al. 2010, p. 7257 MUNZI et al. 2003; CIRELLI 2004.8 SJÖSTRÖM 1993, p. 136; CIRELLI 2001, p. 437.

15

Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia

una tassazione equivalente ad un quinto della pro-duzione (khoms al-ghaba)9. Il paesaggio circostante è caratterizzato da case isolate o da gruppi di abita-zioni vicine, spesso associate a tracce di recinti per pascoli. Le strutture murarie che le costituiscono sono realizzate prevalentemente in mattoni in terra cruda o in pisè, impostate su un basamento in pietre. Le due tecniche sono presenti contempo-raneamente sul territorio e si conservano in diversi esempi con alzati fino a 2 m, ancora ben visibili nella zona investigata. Al loro interno sono divise in piccoli ambienti rettangolari comunicanti tra loro attraverso una singola apertura, senza corridoi o anticamere. Alle abitazioni si accede da una porta centrale che si trova sul lato lungo del rettangolo e preceduta da un recinto circolare, in cui venivano generalmente raccolti gli animali domestici. In

alcuni casi sono state anche individuate strutture produttive seminterrate, soprattutto frantoi.In questo panorama spiccano i numerosi mausolei a cupola che caratterizzano il territorio costiero della Tripolitania, e più in generale del Maghreb. I marabutti sono certamente il monumento-simbolo di questo periodo e svolgevano probabilmente un ruolo di esibizione del potere dei numerosi gruppi tribali che si dividevano e contendevano la regione. Accoglievano la sepoltura dei saggi capi-tribù della tradizione e segnavano anche i limiti territoriali delle diverse Kabilat. Attorno ad essi si raccolsero le aree cimiteriali rurali e vi si sviluppò un fenomeno di pellegrinaggio locale, caratteristico delle regioni nord-africane e della tradizione sufi. La superficie di questi piccoli insediamenti è caratterizzata da una grande quantità di vasellame di uso comune, legato generalmente alla tradizione produttiva tripolina e agli ateliers del sud della Tunisia, soprattutto per i repertori fini da mensa e per i grandi contenitori 9 CESÀRO 1933; MUNZI et al. 2004, p. 37.

Carta 0 – Il popolamento in età ottomana.

16

MASSIMILIANO MUNZI, FABRIZIO FELICI, ANDREA ZOCCHI, ENRICO CIRELLI

da trasporto che dall’isola di Gerba di diffusero in tutto il Mediterraneo e che accompagnarono i fedeli fino alle coste dell’Oman10.

E.C.

4. La guerra di Libia: le battaglie del Mergheb e di Lebda, la prosecuzione delle ostilità intorno Khoms e Leptis Magna

Durante il conflitto che nel 1911-1912 vide op-posti Italia e Impero Ottomano e che portò alla conquista italiana della Libia, i dintorni di Khoms e Leptis Magna furono teatro di vere e proprie battaglie, le cui tracce sono state documentate dalle nostre ricognizioni.I soldati italiani, sbarcati a Khoms il 21 ottobre del 1911, occuparono stabilmente le alture del Mergheb il 27 febbraio del 1912. Sulla sommità del colle fu immediatamente avviata dagli italiani la costruzione di un forte, dotato poi di batterie d’artiglieria. Sanguinosi scontri opposero italiani e arabo-turchi sulle pendici meridionali nei giorni del 5-6 marzo. L’importanza strategica del Mergheb si spiega con la sua posizione topografica. Il colle dominava la viabilità costiera nel tratto appena a ovest di Leptis Magna fin dall’età antica. La via publica romana e il tracciato arabo che l’avrebbe ricalcata fino all’inizio del XX secolo correvano a nord dell’altura, attraversando l’oasi di Zambra. Un secondo percorso d’età araba, ripreso dall’italiana via Balbia, aggirava l’altura a sud per poi riallac-ciarsi alla via costiera all’altezza di Ganima; proprio nei pressi del Mergheb da questo secondo percorso si distaccava la via verso Tarhuna11. L’importanza militare del Mergheb crebbe alla fine del XIX se-colo, quando tra questo e Lebda sorse la cittadina di Khoms per la lavorazione e l’esportazione dello sparto attraverso il piccolo porto appositamente attrezzato12. Il colle dominava dunque entrambi i tracciati, che permettevano in età ottomana di collegare in linea diretta Khoms e Tripoli.In seguito all’occupazione di Lebda (Leptis), com-piuta dagli italiani il 2 maggio, le forze in campo si scontrarono ai Monticelli, l’antico aggere in terra

di Leptis Magna, ove si combatté sanguinosamente nei giorni dell’1-2 maggio e dell’11-12 giugno. L’imponente anello dei Monticelli fu realizzato nel corso del I sec. d.C. per proteggere la città e l’immediato suburbio dalle alluvioni periodiche causate dal wadi Lebda. Alta fino a 5m, provvista alla base di un fossato e connessa da una possente diga in muratura a sbarramento del wadi Lebda, l’opera permetteva di regolare il flusso irregolare del wadi divergendone il corso in un wadi secondario (il wadi er-Rsaf ), che lambiva il suburbio occi-dentale della città (PUCCI et al. 2011). Se ancora si dibatte sulla possibilità che quell’imponente idraulica avesse avuto un ruolo difensivo in età antica13, certamente essa servì allo scopo al tempo della guerra di Libia.

4.1 L’occupazione di Homs e la prima battaglia del Mergheb (21-28 ottobre 1911)

L’occupazione di Homs venne condotta via mare con truppe partite da Tripoli il 18 ottobre del 1911 con un convoglio di tre piroscafi scortati dalle regie navi Varese e Arpia, alle quali si aggiunse la Marco Polo. L’impresa fu affidata all’8° reggimento bersaglieri rinforzato da un plotone zappatori del genio e da una sezione mitragliatrici della marina, agli ordini del colonnello Giovanni Maggiotto. Lo sbarco ebbe luogo soltanto il 21, dopo prolungati bombardamenti e il ristabilimento delle condizioni del mare. Iniziate le operazioni alle ore 6, a mez-zogiorno era sbarcato tutto il reggimento e prima di sera anche una batteria di cannoni e le sezioni mitragliatrici della marina nonché molti materiali. Subito le truppe si trincerarono attorno all’abitato, abbandonato dalle truppe turche ritiratesi verso l’altura del Mergheb14.Il controllo del Mergheb, per la posizione strategica a controllo della viabilità costiera, era essenziale per completare la difesa di Khoms. Il 23 ottobre il co-lonnello Maggiotto decise di tentarne l’occupazio-ne. L’operazione fu affidata al 5° battaglione dell’8° bersaglieri con il plotone del genio, appoggiato sui fianchi dal 3° e dal 12° e seguito dalla batteria da sbarco della marina. Dalle 7 alle 18,30 i bersaglieri si impadronirono del Mergheb collocando quattro cannoni presso le rovine di un tempio romano (cfr. infra par. 5), ma verso sera se ne ritirarono perché

10 Alcune giare gerbine databili tra XVI e XVIII secolo sono state rinvenute di recente nell’isola di Mahut. La segnalazione si deve al prof. Maurizio Tosi, direttore della Missione archeologica dell’Università di Bologna in Oman e al dott. Sergio Fontana, che si sta occupando dello studio di questo materiale, cui va la mia gratitudine.

11 MUNZI et al. 2004, pp. 27-30.12 MUNZI 2009, pp. 181-182.

13 GOODCHILD, WARD PERKINS 1952 e 1953; ROMANELLI 1952; DI VITA 1990; MASTURZO 1996, pp. 62-63.

14 SME 1924, pp. 3-6; per CAUSA 1913, pp. 142-143 lo sbarco venne invece effettuato già il giorno 20.

17

Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia

non era stato possibile consolidare adeguatamente le nuove posizioni (CAUSA 1913, pp. 221-223; SME 1924 pp. 8-9).Il 28 ottobre ca. 3000 arabo-turchi assaltarono le posizioni italiane di Khoms, la cui difesa fu coa-diuvata dal cannoneggiamento della Marco Polo15. Il 24 novembre il presidio di Khoms fu rinforzato da un battaglione del 37° fanteria e da una seconda batteria da 75A. In considerazione di questo au-mento, che portava la forza a cinque battaglioni e due batterie da 75A, il comando del distaccamento fu affidato al generale Ezio Reisoli, giunto lo stesso giorno dall’Italia (SME 1924 pp. 15-16).

4.2 La seconda battaglia del Mergheb (27 febbraio 1912)

Ritornato agli arabo-turchi, il colle continuò a costituire una minaccia per le fortificazioni italiane. La più grave fu il cannoneggiamento di Khoms intrapreso il 22-23 gennaio con due pezzi da mon-tagna, provenienti dal Gariàn e posizionati a ovest dell’antico castello romano-arabo, e proseguito poi saltuariamente (SME 1924 pp. 19). Il generale Reisoli, stimando necessario togliere al nemico quelle forti posizioni, ottenne rinforzi e migliorò le fortificazioni di Khoms. Per dividere le forze avversarie, il 26 febbraio operò una diversione, inviando l’incrociatore ausiliario Città di Siracusa a scorta del piroscafo Bulgaria davanti a Zliten, come per tentare uno sbarco. L’azione fu ripetuta anche il 27. La finta fu creduta dal comando turco, il quale dal Mergheb e dai dintorni di Khoms spostò parte delle proprie forze al soccorso di Zliten16.Il 27 febbraio, alle 6 del mattino, gli Italiani parti-rono all’attacco del Mergheb. Prese parte all’azione l’intera guarnigione di Khoms, che si mosse in tre colonne di 2000 uomini ciascuna, coadiuvata da 6 batterie. L’assalto frontale all’altura fu portato dalla colonna centrale, comprenente l’8° reggimento bersaglieri, l’89° fanteria, il battaglione alpini Mondovì, distaccamenti del 6° e del 37° fanteria17.

Verso le 11 l’attacco si fece generale, appoggiato dal fuoco di artiglieria. Il vigoroso contrattacco dei difensori fu fermato dall’entrata in azione della 4° colonna di riserva, che appoggiò il centro minac-ciato. Alle 16 il Mergheb era conquistateo. Dopo una settimana la posizione era già stata trasformata in fortezza inespugnabile.

4.2 La terza battaglia del Mergheb (5-6 marzo 1912)

Nella notte tra il 5 e il 6 marzo, verso le ore 22 con viva luce lunare, gli arabo-turchi attaccarono con 5000 uomini. Le colonne attaccanti, segna-late dalle sentinelle, furono lasciate avvicinare fin sotto i reticolati, «dove fra le altre cose parecchie torpedini elettriche erano state nascoste sotto la sabbia» e dove furono sorprese dalle scariche di fucileria degli italiani. L’assalto fu ripetuto a on-date, ora su un lato ora sull’altro, ora su tutto il fronte delle fortificazioni. Fucileria, artiglieria e lo scoppio delle torpedini decimarono gli attaccanti. Nonostante questo essi si spinsero fino alle trincee, dove si svolsero combattimenti corpo a corpo. L’artiglieria italiana concentrò il fuoco su quella turca, distruggendo due cannoni. All’alba gli ara-

15 CAUSA 1913, pp. 251-252; SME 1924, pp. 8-9.16 CAUSA 1913, pp. 505-506; SME 1924, pp. 23-24.17 Cesare Causa (1913, pp. 506-508) così descrive lo sviluppo

dell’operazione: «l’intera guarnigione di Homs lasciava le trin-cee, e in tre colonne di 2000 uomini ciascuna, con 6 batterie, per tre vie diverse, muoveva alla conquista del Mergheb. La sommità del ciglione dista 6 chilometri da Homs, e vi si giunge attraverso poggi e avvallamenti. La colonna centrale doveva as-salire il nemico di fronte, mentre le ali agirebbero con un largo movimento avvolgente. L’artiglieria, composta di 2 batterie da 75 e una di obici da 149, dalle sue posizioni lontane, intorno ad Homs, solidamente piazzata, dalle ridotte, con tiro diretto,

avrebbe fulminato l’altura, proteggendo l’assalto. Presero parte all’assalto: l’89° fanteria, … il battaglione alpini Mondovì con le sue mitragliatrici, mezza compagnia del genio, e una batteria da montagna, formanti la colonna centrale; il 2° battaglione del 6° fanteria e il 1° del 37°, con le rispettive sezioni di mitragliatrici; l’8° reggimento bersaglieri, su otto compagnie rinforzate da se-zioni di mitragliatrici, comandato dal colonnello Maggiotto. … All’alba, quando giunsero sui clivi del monte, il campo nemico dormiva ancora tranquillo, e le vedette appena furono in tempo a dare l’allarme, che già i nostri davano l’assalto all’arduo ciglione e il fuoco delle nostre batterie fulminava la cresta.» All’allarme delle vedette arabe i turco-arabi comparvero «su tutte le alture prendendo posizione di battaglia, mentre tre forti nuclei di arabi si spingevano giù per la pendice convergendo il fuoco sulla testa della colonna centrale, che muoveva all’assalto. … Verso le 9 le prime posizioni nemiche erano state occupate dai nostri sul centro mentre le colonne laterali spiegando un’azione bellica vigorosa riuscivano alla loro volta a sloggiare il nemico dalle prime pen-dici delle alture piazzandovi le artiglierie. … I servizi si svolsero con precisione mirabile, in tutti i particolari. Munizioni, viveri, materiale da trincea, da attendamento, da reticolato, tutto giunse al suo tempo e al suo posto. Il materiale, collocato su una lunga fila di carrette, giungeva alle falde del colle, e di lì era trasportato dai muli sulla vetta. Così l’artiglieria aveva potuto giungervi ed esservi collocata quasi contemporaneamente all’assalto impetuoso delle fanterie; e nel medesimo tempo giungevano munizioni, viveri, filo di ferro, calce, mattoni per le trincee, e fin bottiglie d’acqua minerale pei combattenti assetati.» I resoconti ufficiali (SME 1924, pp. 23-26) riportano la storia di questo giorno con leggere differenze, in particolare in relazione alla prima conquista della vetta che sembra avvenuta già alle ore 7,40 ad opera di un battaglione dell’89° fanteria e degli alpini di Mondovì. La conquista del Mergheb è viva nei ricordi del reduce Alessandro Vivio (1912, pp. 3-4).

18

MASSIMILIANO MUNZI, FABRIZIO FELICI, ANDREA ZOCCHI, ENRICO CIRELLI

bo-turchi abbandonarono l’attacco, avendo subite forti perdite. L’urto fu sostenuto dal 1° battaglione dell’89° fanteria, dal battaglione alpini di Mondovì, dai battaglioni 5° e 12° dell’8° bersaglieri, da due batterie da campagna e una da montagna18.

4.3 La prima battaglia di Lebda (1-2 maggio 1912)

All’indomani della conclusione della battaglia del Mergheb lo stato maggiore turco, ricevuti rinforzi da Tarhuna, concentrava le proprie truppe a est di Khoms, presso le rovine dell’antica Leptis. Il comando italiano, venuto a conoscenza di tali movimenti, nella notte tra il 1 e il 2 maggio avviava tutti i reparti del presidio di Khoms fuori dalle trincee, distribuiti su due colonne e appoggiati da due batterie da montagna improvvisate. La colonna di sinistra, più leggera, costeggiando il mare, aprì il fuoco sul nemico nell’oasi. Nel frattempo la co-lonna di destra, quella principale, avanzava su una direttrice internam lungo le pendici del Mergheb, attaccando il fianco sinistro dello schieramento arabo-turco, che temendo il movimento avvol-gente ripiegò. Nello stesso tempo i presidi italiani al Mergheb sortivano verso sud, tenendo a bada con attacchi dimostrativi altre forze arabo-turche avvistate in lontananza. Queste, che si ammassa-vano sulle creste delle alture vicine preparandosi a scendere verso Lebda, dovettero fermarsi e prendere posizione per il combattimento. Poco dopo le 16 gli arabo-turchi sgombrarono l’oasi e i dintorni del Mergheb, lasciando agli Italiani l’oasi di Lebda, che fu subito messa in stato di difesa. All’azione cooperò l’incrociatore ausiliario Città di Siracusa19. L’operazione si dimostrò un importante progresso sia da un punto di vista strettamente militare, in considerazione del miglioramento della linea difensiva grazie alla conquista di nuove posizioni strategiche, sia da quello della propaganda: la “liberazione” della città natale dell’imperatore ro-mano Settimio Severo fu proclamata con grande risonanza.

4.4 La seconda battaglia di Lebda (12 giugno 1912)

Dopo l’occupazione italiana di Lebda gli arabo-turchi ricevettero rinforzi, costituiti da circa 200 Orfella, giunti insieme ad altri arabi della Msellata e del Sahel. Il 10 giugno seguente la ricognizione aerea italiana avvistò una colonna nemica lungo la strada parallela alla carovaniera Zliten-Khoms, in avanzamento verso Lebda. L’11 mattina un violento fuoco d’artiglieria fu diretto contro le ridotte italiane allestite sull’aggere romano dei Monticelli20. Alle 3,45 del giorno seguente un forte gruppo arabo-turco, approfittando dell’oscurità, attaccò violentemente le opere difensive dei Mon-ticelli (fig. 4.9), investendo in particolare il fortino B occupato da un plotone dell’89° al comando del tenente Cesare Gazzani (medaglia d’oro alla me-moria). Abbattute le difese accessorie e superato il parapetto, gli arabo-turchi penetrarono nel fortino: nella lotta corpo a corpo il presidio italiano fu so-praffatto e il fortino incendiato, ma una parte del plotone potè riparare nella vicina ridotta occupata dalla 6° compagnia dell’89°21.Espugnato il fortino B, gli arabo-turchi sviluppa-rono il loro attacco su tutta la linea delle ridottine, cercando di irrompere nell’oasi, contrastati dal fuoco delle ridotte, dei bersaglieri e delle artiglierie collocate sull’Hammangi. Gli assalitori giunsero comunque fino ai reticolati per poi lentamente iniziare il ritiro. Il generale Reisoli, avendo raccol-to truppe di riserva (il 12° battaglione bersaglieri e la 9° compagnia dell’89° fanteria accorsero da Khoms), ordinò allora il contrattacco. Gli assalitori a questo punto allentarono la pressione (si sbanda-rono secondo le fonti italiane), anche perché il loro fianco sinistro fu minacciato da due compagnie di bersaglieri, che tagliarono la ritirata a una forte mehalla araba (CAUSA 1913, pp. 643-645).Questo racconto, basato essenzialmente su reso-conti e successive elaborazioni storiche di parte ita-liana, può essere utilmente completato e integrato

18 Si è seguito nella descrizione il racconto di Causa (1913, pp. 510-512), da cui non si discostano i resoconti ufficiali (SME 1924, pp. 27-28), i quali aggiungono che contemporaneamente, alle ore 23 del 5 marzo, fu tentato un secondo attacco contro la fronte orientale di Khoms, contenuto dal presidio, dalle riserve subito accorse e dal fuoco dell’artiglieria di terra e dell’incrociatore ausiliario Città di Siracusa. Anche questa battaglia è ricordata dal Vivio (1912, pp. 6-7).

19 CAUSA 1913, pp. 512-515. Di uguale tenore il racconto dell’episodio nei resoconti ufficiali (SME 1924, pp. 28-35). L’occupazione dei resti della città di Leptis è ricordata brevemente anche nelle memorie citate (VIVIO 1912 p. 14).

20 CAUSA 1913, pp. 639-640: l’artiglieria turca aprì il fuoco «contro la linea delle piccole ridottine, che muniscono i così detti monticelli di Lebda, linea formata dal Mergheb prima, poi dalle montagnole e dall’Hammangi, da Homs a Lebda separano il deserto dalla costa, e sovr’essa sono le nostre difese, completate a ponente dalle trincee orientali di Homs, e a levante da quelle di Lebda. … Sul parapetto sabbioso, disposto a semicerchio, formato da quelle alture, sorgono a breve distanza l’una dall’altra le ridottine alle quali abbiamo accennato».

21 Cfr. SME 1924, pp. 38-41. In questo caso il racconto di Causa (1913, pp. 640-641) sembra meno preciso, omettendo l’incendio del fortino.

19

Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia

da quello lasciatoci da Enver Pascià, comandante delle truppe turche in Cirenaica, ovviamente di tutt’altro segno: «24 giugno 1912. Un telegram-ma da Homs ci ha dato ieri la notizia di una bella vittoria dei nostri. La più importante posizione degli Italiani, il fortino di Lebda, è stato preso d’assalto, quasi tutta la guarnigione uccisa, due cannoni distrutti e la bandiera catturata» (ENVER PASCIÀ 1986, p. 46).

4.5 La prosecuzione delle ostilità nei dintorni di Khoms (1912-1923).

La documentazione disponibile per gli eventi bel-lici successivi è quantitativamente molto minore rispetto a quella per la guerra italo-turca; rimasta a lungo inedita negli archivi italiani, parte di essa è stata resa nota a partire dagli anni ’80 del XX secolo22.Rimpatriate le truppe turche a seguito della pace di Losanna, l’occupazione italiana si estese rapida-mente. Prima di partire, i militari ottomani lascia-rono però munizioni e fucili agli arabi (discorso di Nesciat Bey, capo militare turco in Tripolitania ai capi arabi); in particolare, costretti da questi ultimi, tutti i depositi di armi e viveri del Gebel. Nel corso del 1913 le truppe italiane presero possesso di tutto l’entroterra tripolitano giungendo fino al Fezzan, ma l’occupazione non potè essere mantenuta. Con lo scoppio della guerra in Europa, già nel 1914 Turchia e Imperi centrali iniziarono a sbarcare sulle coste sirtiche, per mezzo di sottomarini, soldati, armi, munizioni e radio. Con l’insurrezione gene-rale della popolazione libica della fine del 1914 e soprattutto a seguito della sconfitta patita dagli ita-liani a Gasr Bu-Hadi nel 29 aprile 1915, il governo italiano fu costretto a ordinare il ripiegamento di tutti i presidi sulla costa (Tùccari 1994 pp. 157-181). Già tra luglio e agosto 1915 la ricognizione aerea aveva individuato numerosi e consistenti concentramenti arabi un po’ ovunque in Tripolita-nia, uno dei quali, forte di circa 1500 unità, fron-teggiava Khoms. Nel 1916 l’occupazione italiana in Tripolitania era ormai limitata alle sole Tripoli e a Khoms e a Zuara, rioccupata con uno sbarco dal mare il 21 maggio. Misurata divenne il centro militare della rivolta, collegata con Costantinopoli da una potente stazione radio. Qui nell’autunno del 1916 giunse da Costantinopoli Suleiman el-Baruni, senatore ottomano nominato governatore (valì) della Tripolitania, portato da un sottomarino,

poco dopo dalla Cirenaica il giovane generale Nuri pascià, fratello del ministro ottomano della Guerra che vi fece allestire una fabbrica per la riparazione di armi di ogni tipo, quindi nella primavera del 1917 una missione tedesca per l’impianto di una potente stazione radiotelegrafica (DEL BOCA 1986, pp. 198-199, 229, 325-329).Conclusasi la guerra mondiale, la Turchia non rinunciò subito alla Libia, dove ancora nel no-vembre 1918 si continuava a combattere. Il rim-patrio dei soldati turchi, effettuato tra febbraio e marzo del 1919, non portò alla fine dello stato di tensione. Gli arabi avevano infatti proclamato la Giamurriyya et-Trabulsia (Repubblica Tripolitana) mentre per risposta gli italiani ricevevano dalla madrepatria e dall’Eritrea consistenti rinforzi. Il 17 aprile un’azione italiana su Fondugh Ben Gascir fu fermata dalla notizia dell’accordo italo-tripoli-tano di Khallet ez-Zeitun con i ribelli. In base agli accordi gli italiani poterono rioccupare, poco più che simbolicamente con ufficiali di collegamento, dieci località tripolitane (Misurata, Zavia, Zanzur, Azizia, Sirte, Tarhuna, Garian, Riaina, Nalut e Beni Ulid). In conseguenza degli accordi il contingente italiano, che ancor in aprile ammontava a 80000 unità, fu ridotto a 25000 in agosto. Gli accordi si rivelarono presto fragili. Uno degli episodi di questa rinnovata tensione ebbe per teatro la fascia costiera a ovest di Jhoms: il 21 maggio del 1920 uomini di Ramadam esc-Sceteui fermarono sulla strada Khoms-Garabulli due autocarri con 26 tra ufficiali e soldati italiani, con munizioni per i capi libici filo italiani; i prigionieri furono trasferiti a Misurata (DEL BOCA 1986 pp. 358-360, 363, 367, 376-377).La svolta nella politica italiana in Tripolitania si ebbe con l’arrivo, come governatore, di Giuseppe Volpi. Giunto in colonia il 16 luglio del 1921, trovò gli Italiani ancora trincerati a Zuara, Azizia, Tripoli e Khoms. Il 18 gennaio del 1922, per la prima volta dagli accordi di Khallet ez-Zeitun, gli arabi aprirono il fuoco contro reparti italiani che uscivano dai reticolati di Khoms. Qualche giorno dopo, all’alba del 25 gennaio, una spedizione italiana forte di 2000 uomini, 34 mitragliatrici, 6 cannoni e qualche mortaio, trasportata da una piccola flotta, occupava Misurata Marina, ma l’operazione poté concludersi con successo soltanto l’11 febbraio. Gli arabi nel contempo scatenarono un’offensiva nella Gefara. Nel maggio-giugno gruppi guidati dal colonnello Rodolfo Graziani rioccuparono il Gebel Nefusa, fino a Giado e Na-lut, a ottobre Yefren, a novembre Garian.22 DEL BOCA 1986; 1988; TÙCCARI 1994.

20

MASSIMILIANO MUNZI, FABRIZIO FELICI, ANDREA ZOCCHI, ENRICO CIRELLI

Carta 1 – Distribuzione dei siti e dei reperti.

Il 29 gennaio del 1923 iniziò l’offensiva verso Tarhuna con 9000 combattenti dei quali 6000 eritrei, contrastata fortemente dalla resistenza dei mugiahidin, in particolare nella Msellata. Dopo 9 giorni di duri scontri il 6 febbraio cadde Tarhuna, il centro strategico e morale dei tripolitani. Il 21 febbraio ripartirono due colonne, da Khoms 4200 uomini guidati dal colonnello Pizzarri e 3850 uo-mini da Tarhuna al comando di Graziani: anche se contrastate duramente anche a Ras el Hammam, le colonne occuparono Zliten il 23 febbraio e il 26 Misurata città, la capitale della repubblica tripoli-tana (DEL BOCA 1986 p. 391, 394-397, 402-405, 410; ID. 1988, pp. 14, 18-21).5. La ricognizione archeologica del teatro di bat-taglia: le strutture militari (Carta 1).La posizione dei principali fortini italiani e delle direttrici d’attacco arabo-turche è indicata som-mariamente dalle carte militari dell’epoca nonché dalle descrizioni, più o meno dettagliate, conservate nei resoconti ufficiali e nelle memorie dei reduci.

Apprestamenti militari sono menzionati dalle fonti, oltre che a Khoms, nella zona compresa tra questa cittadina e le rovine di Leptis Magna e nell’area intorno al Mergheb, in sostanza laddove sono av-venuti i principali scontri negli anni 1911-1912.Le fortificazioni di Khoms, realizzate dopo lo sbarco dell’ottobre del 1911, sono ben note grazie ai resoconti di Causa (1913, pp. 380-382) e dello Stato Maggiore dell’Esercito (SME 1924, p. 12); quest’ultima opera fornisce anche uno schizzo planimetrico della città con i principali appresta-menti militari delle forze di occupazione (fig. 4.1). La città venne divisa in 4 settori ciascuno assegnato ad un battaglione (3 di bersaglieri e 1 di alpini) per un totale di 2750 uomini oltre ad un plotone del genio, uno di sussistenza e 50 carabinieri per compiti di polizia militare. Erano state inoltre in-stallate due batterie di artiglieria da 75A divise in diverse sezioni, poste presso lo sbocco della strada che conduceva a Msellata, presso il faro e presso l’ospedale. Intorno alla città erano state scavate

21

Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia

fig. 4.1 – Planimetria della città di Khoms con gli apprestamenti militari italiani (SME 1924, fig. 2).

trincee difese anche da postazioni di mitragliatrici. Tutta la linea era munita esternamente da «retico-lati di filo di ferro, tavole armate, bottiglie rotte, bocche di lupo, lacci giapponesi» (CAUSA 1913, p. 381). Per comprendere meglio gli apprestamenti difensivi di Khoms risultano di grande utilità alcu-ne cartoline dell’epoca. Due in particolare, ricavate da scatti fotografici effettuati negli anni della guerra

italo-turca o immediatamente seguenti, mostrano sia le trincee verso il faro (fig. 4.2) sia quelle sul lato meridionale della città (fig. 4.3), ove è visibile anche una postazione di artiglieria (probabilmente quella situata tra lo sbocco della strada che condu-ceva verso Tripoli e quella che puntava a Msellata). Un’ulteriore cartolina (fig. 4.4) mostra con tutta probabilità uffici e magazzini del 3° settore affi-

22

MASSIMILIANO MUNZI, FABRIZIO FELICI, ANDREA ZOCCHI, ENRICO CIRELLI

fig. 4.2 – Cartolina con le opere di fortificazione italiane viste dal faro di Khoms.

fig. 4.3 – Cartolina con trincee e postazione di artiglieria italiane del lato sud di Khoms

fig. 4.4 – Cartolina con mausolei romani presso Khoms riutilizzati dalle truppe italiane

dato al battaglione degli alpini Mondovì, in cui appaiono tra l’altro due mausolei, oggi perduti, riutilizzati dai militari.Il settore sud-occidentale di Khoms, caratterizzato dal profilo del Mergheb e da numerose altre piccole alture, è stato teatro di sanguinosi scontri tra il 1911 e il 1912. Le truppe italiane vi installarono appena possibile diversi forti e ridotte. Una carta dell’Istituto Geografico Militare del 1913 (fig. 4.5) (Archivio IGM, SE005982) mostra le strutture allestite sul Mergheb, ovvero il Forte Italia (fig. 4.6) con la ridotta Genova ad est e la Mondovì a nord. A valle, ma su piccole alture, sono docu-mentate altre ridotte come la Parma, la Palermo e la Iorio. La documentazione fotografica mostra gli obici da 149 schierati sul Forte Italia (fig. 4.7) e gli apprestamenti militari installati tra le rovine romane (fig. 4.8). Prima della costruzione del Forte Italia, che ha completamente stravolto l’area, le strutture antiche presenti sul colle furono descritte da vari autori. Tra questi H.M. De Mathuisieulx (1906, pp. 76-77) nei primi anni del XX secolo vide i resti di un castellum, del quale effettuò uno schizzo misurato, e di una cinta muraria più esterna con una porta monumentale in blocchi di pietra calcarea (vd. fig. 4.8). Pietro Romanelli (1925, pp. 167-169), ispettore poi sovraintendente alle antichità della Tripolitania negli anni 1919-1923 sembra essere stato l’ultimo ad effettuare un sopral-luogo diretto, potendo però riconoscere solamente l’ingresso monumentale ancora oggi visibile, anche se da lontano. Tra il “castellum” e la cinta muraria esterna al momento dell’occupazione italiana fu rinvenuta un’epigrafe dedicata a Venere per la realizzazione di una cisterna da parte di L. Tettius Euthycus (IRT 314; per il rinvenimento cfr. Vivio 1912, pp. 4-6).

Purtroppo nel corso della nostra ricognizione non è stato possibile accedere alle strutture antiche e moderne presenti sul Mergheb, in quanto il sito risultava ancora occupato da installazioni militari (fig. 4.6). Numerosi sono stati però gli insediamenti (nn. 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 21, 23, 25, 34, 39, 40, 73, 74, 78, 88, 89, 90, 94, 103) situati nei dintorni in cui si è rinvenuto bossoli e proiettili di diversa tipologia, fatto che confermerebbe la prosecuzione di un’attività bellica più o meno intensa anche nel corso degli anni successivi al 1912. Rari sono invece quelli che hanno conservato tracce di apprestamen-ti militari: il sito 10 potrebbe essere identificato con una certa sicurezza con la ridotta Palermo, segnalata dalla cartografia storica; il sito 88 appare invece situato oltre le difese italiane indicate nella carta del 1913, ma la presenza di un bossolo prodotto nel 1914 potrebbe indicare che tale ridotta fosse stata realizzata in un momento posteriore.Ad est di Khoms, nell’area tra la città e il suburbio orientale di Leptis Magna, sono tutt’oggi visibili

23

Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia

fig. 4.5 – Il settore sud occidentale di Khoms in una carta militare del 1913 (Archivio IGM, SE005982).

fig. 4.6 – Il profilo del Mergheb prima del recente conflitto. Sono visibili, oltre alle strutture militari libiche, i resti del Forte Italia e il profilo dell’ingresso monumentale di epoca romana.

24

MASSIMILIANO MUNZI, FABRIZIO FELICI, ANDREA ZOCCHI, ENRICO CIRELLI

fig. 4.7 – Cartolina con gli obici da 149 schierati sul Forte Italia al Mergheb.

fig. 4.8 – Cartolina con le fortificazioni che conducevano al Forte Italia sul Mergheb; sullo sfondo l’arcata monumentale di epoca romana.

fig. 4.9 – Il settore orientale di Khoms al momento della battaglia dei Monticelli (SME 1924, fig. 11).

25

Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia

fig. 4.10 – Il suburbio di Leptis Magna in una carta realizzata nel 1914 (Aurigemma 1915).

i principali forti costruiti dopo la presa di Lebda nel 1912. Le rovine di Leptis Magna, sin dai primi momenti dello sbarco italiano, offrivano infatti un valido riparo ai turco-arabi che avevano lì stabilito un campo e attraverso azioni di disturbo organizzavano incursioni verso Khoms. La situa-zione rimase invariata sino alla metà del 1912 quando gli italiani consolidarono l’occupazione

delle posizioni strategiche offerte dalle rovine (cfr. supra par. 4.3-4). Anche in questo caso una carta pubblicata dallo Stato Maggiore dell’Esercito (SME 1924, fig. 11) (fig. 4.9) e quella realizzata nel 1914 dai topografi militari Enrico Gruppelli e Enrico Giua (AURIGEMMA 1915) (fig. 4.10) mostrano chiaramente la posizione dei forti e delle ridotte presenti nell’area all’epoca dei combattimenti dei

26

MASSIMILIANO MUNZI, FABRIZIO FELICI, ANDREA ZOCCHI, ENRICO CIRELLI

fig. 4.11 – Il Forte Settimio Severo da sud.

fig. 4.12 – Il Forte Settimio Severo, interno.

Monticelli. Anche qui la costruzione di tali opere difensive dovette passare attraverso la realizzazione di strutture temporanee in terra, legno e sacchetti a sabbia, via via sostituite da strutture più durevoli in muratura. Lungo il lato meridionale di Leptis Magna, tra gli widian er-Rsaf e Lebda, le truppe italiane utilizzarono dunque come linea difensiva l’antico aggere in terra noto con il nome di Mon-ticelli. Su questa linea il forte denominato Lebda,

costruito a cavallo del ponte romano (ROMANELLI 1925, p. 73) e ancora parzialmente riconoscibile, doveva rappresentare il punto nevralgico per la difesa di questo settore. Il forte era accompagnato da una serie di ridotte apprestate verso Khoms. A est invece la linea di difesa seguiva il corso del wadi Lebda, ove era posto il fortino omonimo che sfruttava un’antica cisterna tutt’ora conservata; degli apprestamenti difensivi moderni realizzati

27

Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia

cartucce datate agli anni 1913-1917 (vedi tab. 5.2) e la notizia di danni a strutture antiche, legati a eventi bellici, attestati ad esempio per il mausoleo di Gasr Gelda (fig. 4.13), situato a ca. 2 km a Sud-Ovest dal centro monumentale di Leptis Magna (ROMANELLI 1925, p. 161).

5. La ricognizione archeologica dei campi di battaglia: i reperti militari (Carte 2-4)

Nel settore tra Ras el-Mergheb e Ras el-Hammam la ricognizione archeologica ha rinvenuto reper-ti militari, in quantità variabili, in 47 siti (tab. 5.1)23.I resti del munizionamento militare sono riconosci-bili ed attribuibili con precisione: trattasi infatti di oggetti prodotti industrialmente in serie, in grandi quantità e con caratteristiche fissate. Le cartucce si distinguono le une dalle altre fondamentalmente per due misure: il calibro cioè il diametro del col-letto del bossolo, corrispondente a quello della palla che dever attraversare la canna dell’arma; l’altezza del bossolo, che deve corrispondere alla camera di scoppio. Le munizioni militari sono solitamente marcate per controllo con l’anno di produzione e il fabbricante e, a seconda dei tipi, con altre in-formazioni, tutte riportate abbreviate solitamente sul fondello. Nel caso delle munizioni italiane per Carcano 91, anche i pacchetti caricatore in lamie-rino d’ottone presentano marcature simili, spartite sui due lati esterni del fondo.Nel territorio oggetto d’indagine sono stati rinve-nuti 88 tra bossoli e pacchetti caricatore marcati, con date di produzione che spaziano dal 1889 al 1917. Il collegamento delle date di produzione con gli eventi bellici del 1911-1912 è molto suggestivo visto che 76 volte su 85 (91%) le date risultano compatibili (uguali o precedenti) con tali eventi (tab. 5.2).Bisogna tuttavia tenere presente che le munizioni potevano essere conservate a lungo prima di essere usate, come dimostra il rinvenimento di esemplari prodotti oltre 20 anni prima dello scoppio della guerra. Per le date successive al 1912, attestate in solo 7 siti24, non avendo il conforto di episodi ben documentati, è più difficile individuare il momento di utilizzo, che però dovrebbe essere collegato alla

fig. 4.13 – Cartolina con il mausoleo noto come Gasr Gelda prima della sua parziale distruzione.

sul terrazzo del serbatoio non rimane però trac-cia, in quanto rimossi ai tempi del Romanelli (1925, pp. 143-144). A garantire la difesa del settore orientale erano poi i forti Settimio Severo e Vittorio Emanuele III, entrambi costruiti sulle alture principali del suburbio orientale di Leptis: il primo (figg. 4.11-4.12) risulta oggi riutilizzato come ricovero per animali; del secondo rimangono solo tracce esigue di muratura. Tra i due forti venne approntata una strada di collegamento che seguiva la linea delle difese (STROPPA 1912). Questa linea difensiva rimase probabilmente in funzione per tutto il secondo decennio del secolo scorso. L’at-tività degli arabo-turchi contro le truppe italiane dovette infatti riprendere negli anni della prima guerra mondiale. In relazione a eccidi commessi a Khoms nel 1915 il maggior generale Felice San-tangelo accertava che da qualche tempo le truppe di stanza nella cittadina vivevano in continuo stato d’allarme (TÙCCARI 1994, pp. 262-264). In questo senso potrebbero essere intesi i rinvenimenti di

23 Siti 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 52, 67, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106.

24 Siti 23, 39, 52, 73, 74, 88, 90.

28

MASSIMILIANO MUNZI, FABRIZIO FELICI, ANDREA ZOCCHI, ENRICO CIRELLI

ANNO SITO n. % ANNO SITO n. %A888 101 1 1 A906 10, 25,101 9 11A889 73, 87, 101, 103 6 7,5 A907 101 8 9,5A891 101 1 1 A908 101 1 1A892 101 1 1 A909 101 4 5A896 21, 101 3 4 A910 88, 101 13 15,5A897 101 1 1 A911 8, 101 4 5A899 101 2 2 A912 90, 101, 105 5 6A900 6, 101 2 2 A913 74 1 1A901 101 3 4 A914 73, 74, 88, 90 4 5A902 4, 21, 101 6 7,5 A915 52, 74 2 2A903 101 2 2 A916 39 1 1A904 101 2 2 A917 23 1 1A905 4, 92 2 2

Totale 85

tab. 5.2 – Date di produzione dei pacchetti caricatore e delle munizioni rinvenute.

tab. 5.1

recrudescenza degli scontri legata alla guerra mon-diale. Appare significativo che la serie si interrompa con il 1917. Le occasioni per scambi di fucileria lungo le fortificazioni non dovettero mancare nel territorio di Khoms negli anni 1914-1921. Va però notato che a partire dal 1911, e poi ancor più con-sistentemente dal 1914 gli insorti si erano dotati di armi e munizioni italiane catturate in abbondanza durante le sconfitte inflitte al regio esercito e questo potrebbe creare problemi nell’interpretazione dei reperti. Durante la ritirata del 1914-1915 furono infatti catturati dai guerriglieri libici: 37 cannoni, 20 mitragliatrici, 9048 fucili, 28021 colpi di can-none, 6185000 cartucce per fucili e mitragliatrici, 37 autocarri e 14 stazioni radio. Parte degli aiuti ricevuti da Germania, Austria e Turchia consisteva inoltre in armi italiane. Il tenente Miraglia, tratto prigioniero a Misurata, racconta nel suo libro inedi-to Tra le quinte della rivolta libica che i sottomarini giungevano a Misurata puntualmente ogni 15 giorni, sbarcando ufficiali turchi, armi e munizioni

fig. 5.1 – Le munizioni attestate.

italiane per dimostrare che in Europa la guerra andava male per l’Italia (DEL BOCA 1986, pp. 290, 298-299, 328-329). A questo motivo psicologico se ne potrebbe aggiungere un’altro, questa volta pratico: quello di omogeneizzare gli armamenti per semplificare gli approvviggionamenti, data la grande quantità di armi italiane già catturate. Tutto ciò rende arduo accertare l’identità dell’utilizzatore finale delle munizioni italiane per Carcano 91, le più attestate, e deve spingere a cautele nell’inter-pretazione. Le parti del munizionamento ritrovate sul campo attestano dunque una gamma di armi che possono essere variamente attribuite ai due schieramenti (fig. 5.1 e tab. 5.3).I rinvenimenti comprendono bossoli e palle dei fucili italiani Vetterli Vitali mod. 1870/87 in cali-bro 10,4×47 (13 es.) e soprattutto Carcano mod. 1891 in calibro 6,5×52, di cui restano anche i caricatori in lamierino d’ottone (139 es.), nonché probabilmente del Martini Turco 1874 in calibro 11,43×55R (1 es.) e del Mauser turco M1887 in

Carta 2 – Distribuzione dei reperti fino al 1912.

Carta 3 – Distribuzione dei reperti posteriori al 1912.

30

MASSIMILIANO MUNZI, FABRIZIO FELICI, ANDREA ZOCCHI, ENRICO CIRELLI

25 BARNES 1965, p. 196; ROTASSO, RUFFO 1997, pp. 100-105.

Carta 4 – Distribuzione dei ritrovamenti di artiglieria.

ARMA SITO n.Vetterli 70/87 34, 38, 40, 42, 48, 90, 94, 101 13

Carcano 914, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 21, 23, 25, 29, 31, 34, 39, 40, 46, 52, 67, 71, 73, 74, 75, 81, 88, 89, 90, 92, 99, 100, 101, 105

139

Martini Turco 1874 (?) 101 1Mauser turco M1887 21, 73, 87, 101 8Mosin Nagant M1891 39 1Mannlicher 95 86 1TOTALE 163

tab. 5.3– Attribuzione delle munizioni rinvenute.

calibro 9,5×60 R (8 es.). Sono anche presenti mu-nizioni di più controversa attribuzione come quelle per il fucile russo Mosin Nagant M1891 in calibro 7,62×54R (1 es.) e del fucile austriaco Mannlicher 1895 in calibro 8×50R (1 es.). Munizioni per Vetterli 70, Carcano 91, Mauser turco M1887 e Mosin Nagant M1891 sono già attestate in Libia nella battaglia di Kallaya del novembre del 1918 (BANKS 2007). Le parti rinvenute attestano vari processi, quali l’uso vero e proprio delle munizioni

(bossoli e palle sparati, pacchetti vuoti), ma anche la loro perdita sul campo (munizioni) e la successiva disattivazione o scartucciamento (bossoli e palle non sparate).

6.1 Ordinanza italiana: Vetterli 1870/87 e Carcano 1891 (tab. 5.4)

Quella del Vetterli25 (figg. 5.2 e 5.3) fu la prima cartuccia metallica per armi lunghe ufficialmente adottata dall’esercito italiano. Essa fu utilizzata su tutte le armi camerate per questo calibro compre-se le mitragliatrici. La sua produzione iniziò nel 1870 e si protrasse fino agli inizi della seconda guerra mondiale. La cartuccia seguì l’evoluzione in atto alla fine del secolo XIX, quando per il suo caricamento si passò dalla polvere nera (1870) alla polvere infume (1890), costituita da Balistite, un

31

Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia

OGGETTO ARMA CALIBRO CONDIZIONI n.proiettile Vetterli 70/87 10,4 sparato 10bossolo Vetterli 70/87 10,4×47 sparato 2bossolo fr. Vetterli 70/87 sparato 1TOTALE VETTERLI 70 13proiettile Carcano 91 6,5 sparato 44munizione Carcano 91 6,5×52 1proiettile Carcano 91 6,5 scartucciato 6bossolo Carcano 91 6,5×52 sparato 64bossolo fr. Carcano 91 sparato 1bossolo Carcano 91 6,5×52 scartucciato 5bossolo Carcano 91 6,5×52 . 4bossolo fr. Carcano 91 . 3pacchetto Carcano 91 . 3pacchetto fr. Carcano 91 . 8TOTALE CARCANO 91 139TOTALE 152

tab. 5.4 Attribuzione delle munizioni rinvenute (Italia). figg. 5.2-3 – 2. Bossolo di Vetterli 70/87, dal sito 101; 3. Palla di Vetterli 70/87, dal sito 38.

figg. 5.4-5 – 4. Bossolo di Carcano 91, dal sito 6; 5. Palla di Carcano 91, dal sito 101.

fig. 5.6 – Pacchetto caricatore per Carcano 91, dal sito 101.

figg. 5.7-8 – 7. Particolare del fondello di bossolo di Vetterli 70/87 marcato V.S C-92, dal sito 101; 8. Particolare del fondello di bossolo di Carcano 91 marcato X F.P C-07, dal sito 101.

fig. 5.9 – Particolare del pacchetto caricatore per Carcano 91 marcato BP B-04, dal sito 101.

propellente a doppia base prodotto su licenza della Dynamit Nobel. Anche il relativo bossolo subì una trasformazione: “pesante” in tombacco (1870); in ottone ordinario (1877); “alleggerito” (1885); tipo definitivo del M.90 (1890). Solo gli ultimi due tipi sono documentati dai rinvenimenti. Stessa sorte toccò alla palla ordinaria, prodotta prima in piombo in due successive varianti, poi camiciata in ottone con anima in piombo (1890), quest’ultima attestata tra i nostri rinvenimenti.

32

MASSIMILIANO MUNZI, FABRIZIO FELICI, ANDREA ZOCCHI, ENRICO CIRELLI

Si trattava comunque di modifiche provvisorie in attesa del nuovo calibro, che fu introdotto nel 1891 con l’adozione del 6,5 Carcano M.9126. Studiata dal Pirotecnico di Bologna, la cartuccia del Carcano sarebbe stata utilizzata per quasi un secolo (figg. 5.4 e 5.5). Il primo modello di cartuccia M/91, non attestato nei rinvenimenti, presenta un fondello piatto con scritte incise; la palla in maillechort con anima in piombo ha forma cilindrico-ogivale leggermente schiacciata in punta completamente liscia (un leggero scalino all’interno della bocca del bossolo ne impedisce l’affondamento). Il secondo modello, ben attestato, è relativo alla modifica apportata nel 1895 (tipo M/95 o M91/95), consistente nell’aggiunta di un incavo sul fondello, che ora presentava iscrizioni in rilievo, atto a migliorare la chiusura della sede dell’innesco. Nel 1907 fu adottata una nuova palla con solco in prossimità della base per facilitare l’uti-lizzo di un nuovo sistema di crimpaggio, costituito da una triplice punzonatura impressa sul colletto del bossolo. Intorno al 1939-1940 scomparve la tripunzonatura e, per facilitare la produzione, si adottò una palla in acciaio al tombacco con anima in piombo e leggera segmentazione atta a favorire il crimpaggio alla bocca del bossolo. Le munizioni per questo fucile erano fornite ordinate in pacchetti caricatore da sei colpi, realizzati perlopiù in lamie-rino d’ottone (fig. 5.6).I rinvenimenti con marchi leggibili comprendono bossoli per Vetterli Vitali mod. 1870/87 (3 es.) e soprattutto Carcano mod. 1891 (74 es.), di cui si sono trovati anche alcuni pacchetti caricatore (5 es.). I marchi sui fondelli (figg. 5.7-9) hanno permesso di individuare i centri di produzione: il Pirotecnico di Capua (2 es.) e il Pirotecnico di Bologna (1 es.) per il Vetterli 1870/87; il Pirotec-nico di Capua (50 es.), il Pirotecnico di Bologna (21 es.) e la Società Metallurgica Italiana (3 es.) di Campo Tizzoro (PT) per il Carcano 1891.

6.1.1 PIROTECNICO DI CAPUA (tab. 5.5)Nelle munizioni per Vetterli il marchio si trova sul fondello, intorno all’innesco e lungo lo sguscio, in lettere rilevate. Si compone di tre elementi: le iniziali maiuscole (cognome e nome) dell’ispetto-re che sovraintendeva alla produzione; la lettera C identificante la fabbrica, cioè (Pirotecnico di) C(apua); infine, separata da un trattino, la data a due cifre. Su entrambi gli esemplari rinvenuti

è attestato l’ispettore VS, la cui sigla in un caso è seguita da una stella, indicante un innesco di tipo Berdan, diverso da quello standard.Nelle munizioni per Carcano 91 la bollatura dello stabilimento di Capua si modificò leggermente: il marchio si trova ora nel fondello tra due filetti, mentre le lettere sono rilevate e sottili. Come in precedenza la sigla dell’ispettore (ne sono attestate cinque tra i reperti: ES, FS, FP, TR, LN) è seguita dalla lettera C identificante lo stabilimento, sepa-rata con un tratto dalla data di produzione a due cifre, eccezion fatta per l’anno 1900 espresso a tre cifre (900). La presenza tra la sigla dell’ispettore e la C dello stabilimento di una croce distingue infine il tipo di carica. La munizione fu infatti inizialmente caricata con Balistite, ma in seguito al suo impiego fu accertato che tale carica svi-luppava una temperatura di combustione troppo alta, che causava eccessive erosioni della canna del fucile. Inoltre la Balistite aveva problemi di stabilità a temperature estreme, dimostrandosi dunque inadatta ad applicazioni militari. Dal 1896 fu pertanto adoperata la Solenite, propel-lente sperimentato nel Regio Polverificio del Liri, caratterizzato da una minore capacità di erosione. Nella produzione la sostituzione del propellente fu però graduale, tanto che per distinguere le cartucce dotate della nuova carica fu aggiunta una croce nella marcatura fino al 1913 ca., anno a partire dal quale tutte le cartucce sarebbero state caricate a Solenite.

6.1.2 PIROTECNICO DI BOLOGNA (tab. 5.6)Anche i marchi del Pirotecnico di Bologna seguo-no il sistema ispettore/stabilimento/anno sia nelle munizioni per Vetterli che in quelle per Carcano 91, ma in questo caso lo stabilimento è indicato dalla lettera B. Un solo esemplare documenta la produzione per Vetterli (ispettore AG), mentre nelle numerose munizioni per Carcano 91 (21 es.) sono attestati tre ispettori (BP, GP, EP). Anche in questo stabilimento sui fondelli delle munizioni caricate a Solenite fu apposta una croce.

6.1.3 SOCIETÀ METALLURGICA ITALIANA (tab. 5.7)In questa fabbrica la marcatura è molto diversa da quella eseguita nei due Pirotecnici: le tre iniziali della fabbrica S(ocietà) M(etallurgica) I(taliana) sono seguite da due o tre cifre indicanti la data, mentre non sono utilizzate sigle identificanti gli ispettori, probabile indizio di una differente orga-nizzazione interna.

26 BARNES 1965 p. 184; ROTASSO, RUFFO 1997, pp. 173-178.

33

Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia

ARMA MARCHIO SITO n. ARMA MARCHIO SITO n.Vetterli 70/87 V.S* C-91 101 1 Vetterli 70/87 V.S C-92 101 1TOTALE VETTERLI: 2Carcano 91 E.S. C-96 21 1 Carcano 91 FP C-06 25, 101 2Carcano 91 X E.S C-96 101 1 Carcano 91 X F.P C-06 10, 101 7Carcano 91 X ES C-97 101 1 Carcano 91 F.P C-07 101 4Carcano 91 X F.S C-99 101 1 Carcano 91 X F.P C-07 101 3Carcano 91 X E.S C-99 101 1 Carcano 91 X F.P C-09 101 3Carcano 91 E.S. X C-900 6 1 Carcano 91 X F.P C-10 88 1Carcano 91 X F.S C-01 101 1 Carcano 91 X ES C-10 101 7Carcano 91 X F.P C-02 4, 21, 101 5 Carcano 91 X E.S C-11 101 1Carcano 91 F.P. X C-02 101 1 Carcano 91 X F.S C-11 101 1Carcano 91 X F.P C-03 101 2 Carcano 91 T.R C-12 90, 105 2Carcano 91 X E.S C-04 101 1 Carcano 91 LN C-14 73 1Carcano 91 FP X C-05 4, 92 2 Carcano 91 L.N. C-17 23 1TOTALE CARCANO: 51TOTALE: 53

tab. 5.5 – Marchi del Pirotecnico di Capua.

ARMA MARCHIO SITO n. ARMA MARCHIO SITO n.Vetterli 70/87 AG B-89 103 1TOTALE VETTERLI: 1Carcano 91 BP B-96 101 1 Carcano 91 G.P B-10 101 1Carcano 91 X B.P B-900 101 1 Carcano 91 B.P B-10 101 4Carcano 91 X B.P B-01 101 2 Carcano 91 E.P B-11 8 1Carcano 91 BP B-04 101 1 Carcano 91 B.P B-11 101 1Carcano 91 X BP B-07 101 2 Carcano 91 BP B-12 101 3Carcano 91 B.P B-08 101 1 Carcano 91 B.P B-14 88, 90 2Carcano 91 B.P B-09 101 1 Carcano 91 B.P B-15 74 1TOTALE CARCANO: 22TOTALE: 23

tab. 5.6 – Marchi del Pirotecnico di Bologna.

ARMA MARCHIO SITO n. ARMA MARCHIO SITO n.Carcano 91 SMI 13 74 1 Carcano 91 SMI 915 52 1Carcano 91 SMI 14 74 1TOTALE: 3

tab. 5.7 – Marchi della Società Metallurgica Italiana.

6.2 Ordinanza turca: Martini turco 1874 e Mauser turco M1887 (tab. 5.8)

La documentazione relativa ad armi turche è molto meno abbondante rispetto a quella disponibile per la parte italiana. Un frammento di bossolo è ipote-ticamente riconducibile al Martini turco 1874, di

OGGETTO ARMA CALIBRO CONDIZIONI n.bossolo fr. Martini turco 1874 (?) sparato 1TOTALE MARTINI TURCO 1874 1proiettile Mauser turco M1887 9,5 sparato 3bossolo Mauser turco M1887 9,5×60R sparato 5TOTALE MAUSER TURCO M1887 8TOTALE 9

tab. 5.8 – Attribuzione delle munizioni rinvenute (Turchia).

produzione americana, su licenza inglese (BARNES 1965 p. 200). Otto reperti tra bossoli e palle (figg. 5.10-11) sono invece riferibili al Mauser turco M1887, di produzione tedesca27. I rinvenimenti

27 SMITH, SMITH 1963, pp. 398-399; BARNES 1965 p. 195.

34

MASSIMILIANO MUNZI, FABRIZIO FELICI, ANDREA ZOCCHI, ENRICO CIRELLI

figg. 5.10-11 – Bossolo di Mauser 1887, dal sito 101; 11. Palla di Mauser 1887, dal sito 21.

fig. 5.12 – Particolare del fondello di bossolo di Mauser 1887 marcato MAUSR [---] 1307 (1889), dal sito 87.

ARMA MARCHIO SITO n. ARMA MARCHIO SITO n.Mauser M1887 MAUZR [---] 1306 (1888) 101 1 Mauser M1887 MAUZR [---] 1307 (1889) 73, 87, 101 4TOTALE: 5

tab. 5.9 – Marchi su munizioni turche.

con marchi leggibili comprendono però solo bosso-li del Mauser turco M1887 (5) (tab. 5.9). In queste munizioni il marchio si trova sul fondello, intorno all’innesco e lungo lo sguscio, in lettere arabe ri-levate (fig. 5.12). Si compone di più elementi: la parola MAUZR (Mauser) e una sigla al momento non letta, seguite dall’anno di produzione secondo il calendario dell’Egira.

6.3. Varia (tab. 5.10)

6.3.1 MOSIN NAGANT M1891 E MANNLICHER 95L’uso del fucile Mosin Nagant M1891 di pro-venienza russa28, dotato di munizioni riunite in pacchetti caricatore da cinque e proviste di palla ogivale, è attestato da un unico esemplare di bos-solo marcato (fig. 5.13), prodotto in Germania dalla Deutsche Waffen und Munitionsfabriken A.G., Früher Lorenz, Karlsruhe nel 1916 (fig. 5.14; tab. 5.11). L’uso di quest’arma è attestato anche dalle ricerche archeologiche condotte sul campo della

OGGETTO ARMA CALIBRO CONDIZIONI n.

bossolo Mosin Nagant M1891 7,62×54R sparato 1

TOTALE MOSIN NAGANT M1891 1

proiettile Mannlicher 95 8 sparato 1

TOTALE MANNLICHER 95 1

TOTALE 2

tab. 5.10 – Attribuzione delle munizioni rinvenute (Varia).

28 SMITH, SMITH 1963, pp. 419-431; BARNES 1965, p. 188.

figg. 5.13-14 – 13. Bossolo di Mosin Nagant M1891, dal sito 39; 14. Particolare del fondello di bossolo di Mosin Nagant M1891 marcato DM 1916, dal sito 39.

battaglia di Kallaya: dei due bossoli lì rinvenuti uno è di produzione tedesca del 1917. Si tratta di armi di preda bellica, presumibilmente fornite all’eserci-to turco da quello tedesco, che ne aveva catturato

35

Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia

ARMA MARCHIO SITO n. ARMA MARCHIO SITO n.Mosin Nagant M1891 DM 1916 39 1TOTALE MOSIN NAGANT M 1891: 1TOTALE: 1

tab. 5.11 – Marchi della Deutsche Waffen und Munitionsfabriken A.G.

OGGETTO ARMA SITO n.Palla in piombo per shrapnel

Cannone retrocarica non id.

30, 32, 34, 37, 39, 73, 76, 85, 102, 106 16

Ghiere in bronzo Cannone retrocarica non id. 6, 47 2

Schegge in ferro Cannone retrocarica non id.

34, 38, 39, 42, 78, 81, 92, 101, 106 10

Palla piena in ferro Cannone ad avancarica 101 1

TOTALE 29

tab. 5.12 – Artiglieria.

grandi quantità sul fronte orientale (BANKS 2007 pp. 17-18). Aiuti agli insorti durante la Grande Guerra tramite sottomarini sono lamentati a più riprese dagli italiani (DEL BOCA 1986 p. 229, 329). L’inferiorità sul campo dei Vetterli Mod. 70-87, rispetto ai moderni fucili a caricamento multiplo e pallottola appuntita Spitz in dotazione agli arabo-turchi, frutto dei nuovi rifornimenti, fu chiaramente espressa dal Colonnello Bardi comandante il Gruppo di Colore in una relazione del 3 ottobre 1917 sulle operazioni svoltesi nella Tripolitania occidentale nel mese di settembre indirizzata al Governatore della Libia (TÙCCARI 1994a pp. 285-291).Documentata è anche la presenza nel settore leptitano del fucile austriaco Mannlicher 1895 in calibro 8×50R29. Il reperto potrebbe essere anche in questo caso messo in relazione a rifornimenti inviati dalle potenze centrali durante la prima guerra mondiale. In effetti la relazione sopracitata ricordava come gli avversari fossero dotati di nume-rose mitragliatrici “di tipo austriaco”, che potevano usare questo tipo di munizioni. Va però tenuto presente che alla fine del conflitto mondiale, con la sconfitta dell’impero austroungarico, l’esercito italiano entrò in possesso di consistenti depositi di armi leggere, tra le quali erano i fucili Mannlicher 1895 con cui si armarono gran parte dei reparti indigeni delle colonie (CALAMANDREI 1992, p. 232). In tal caso i reperti sarebbero da riferirsi ad armi usate da ascari dopo il 1918.

6.3.2 ARTIGLIERIA (tab. 5.12)I combattimenti furono accompagnati d’ambo le parti dall’uso dell’artiglieria campale. Lo sbarco italiano fu preceduto da intensi bombardamenti navali. Successivamente furono usati cannoncini da sbarco della marina, quindi batterie di cannoni da 149, 87 e 75 mm vennero istallate nei forti. Anche l’esercito ottomano a sostegno della fanteria utilizzò cannoni campali, i quali nel nostro settore più volte bombardarono Khoms. Con la ripresa delle ostilità durante la guerra mondiale anche questi armamenti furono oggetto di rifornimenti

dagli imperi centrali (cannoni da 70 e da 37 mm: TÙCCARI 1994a p. 286).La ricognizione ha individuato in ben 18 siti30 scheg-ge di proiettili d’artiglieria (12 es.) e palle di piom-bo (16 es.) riferibili, queste ultime con certezza, a shrapnels, il cui uso è ben documentato nelle fonti italiane coeve da parte di entrambi i contendenti (fig. 5.15). Si tratta di particolari proiettili cavi, dotati di una spoletta a tempo collegata alla carica esplosiva e a una grande quantità di pallettoni in piombo. Il loro nome deriva da quello dell’in-ventore, il tenente britannico Henry Shrapnel, che nel 1784 mise a punto un nuovo proiettile riempiendo di polvere e palle da moschetto una palla di cannone cava. Il loro primo impiego in guerra avvenne nel 1808, quando nella battaglia di Vimeiro le truppe inglesi li spararono contro il cor-po di spedizione francese. I pallettoni ritrovati nel territorio leptitano presentano due diversi diametri (gli esemplari non deformati misurano infatti 12 o 14 mm) ma caratteristiche simili, essendo fusi in una matrice bivalve come indicano anche le tracce di uno/due codoli di fusione. L’attribuzione delle

29 SMITH, SMITH 1963, pp. 95-99; BARNES 1965, p. 193.30 Siti 6, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 42, 47, 73, 76, 78, 81, 85,

92, 101, 102, 106.

fig. 5.15 – Palle di shrapnell, dal sito 34.

36

MASSIMILIANO MUNZI, FABRIZIO FELICI, ANDREA ZOCCHI, ENRICO CIRELLI

fig. 5.16 – Palla piena di ferro, dal sito 101.

sfere a questo tipo di proiettili sembra confortata dai confronti ma resta il dubbio che qualche palla possa essere invece stata sparata dagli obsoleti fucili ad avancarica, utilizzati dai volontari delle tribù locali ancora nel corso della guerra italo-turca. Nel combattimento del Mergheb del 27 febbraio 1912 un centinaio di combattenti aveva «vecchi fucili arabi» (SME 1924 p. 193). Dal sito 101 proviene invece l’unico reperto attribuibile con sicurezza allo schieramento turco, una palla piena in ferro, relativa a un obsoleto cannone ad avancarica del diametro di mm 78 (fig. 5.16).

F.F., M.M., A.Z.

7. Conclusioni

Alcune considerazioni di ordine più generale si possono trarre dai dati raccolti ed elaborati attra-verso l’indagine archeologica di questo settore del territorio tripolitano, scenario di un lungo con-fronto militare, che ebbe fasi di diversa intensità tra il 1911-1912 e il 1920.Dalle fonti scritte sappiamo che nel 1911 l’esercito italiano poteva mobilitare 35 divisioni di fanteria e 4 di cavalleria (MAURIELLO 2011, pp. 25-31). Gra-zie all’opera del capo di stato maggiore generale, Alberto Pollio, e del ministro della Guerra, generale Paolo Spingardi, questa forza armata poteva con-tare su depositi di notevole entità e si rinnovava con armi aggiornate, superando l’inefficienza che caratterizzato i disastri di Custoza e di Adua. Per le operazioni in Libia fu mobilitato un corpo d’armata speciale di 35000 uomini, ai quali se ne aggiunsero 55000 entro la fine del 1911 (durante il corso della guerra in totale si avvicendarono in Libia 200000 uomini), che fu posto agli ordini di un militare di professione, il generale Carlo Ca-neva, un veneto che era stato ufficiale dell’esercito austriaco. Durante. La marina da guerra, a cavallo tra il XIX e il XX secolo una delle più importanti

nel Mediterraneo, appoggiò con dovizia di mezzi l’impresa. Per la prima volta fu impiegata per scopi militari anche una sezione aereonautica provvista di dirigibili e aereomobili.Per quanto riguarda l’impero ottomano, con l’av-vento al potere dei Giovani Turchi varie riforme furono varate al fine di ammodernare l’esercito con l’assistenza tecnica del generale tedesco Colmar von der Golz (MAURIELLO 2011, pp. 31-34). L’esercito ottomano, dopo la legge dell’8 agosto 1909 che ne aveva raddoppiato gli effettivi estendendo il servizio militare obbligatorio, poteva mobilitare sulla carta 42 divisioni di linea, 35 di riserva di primo bando e 24 di milizia territoriale, una forza enorme ma poco coesa. In assenza di un’industria militare nazionale, salvo poche fabbriche di pol-veri e munizioni, l’armamento rimaneva alquanto eterogeneo sebbene con netta preponderanza di materiale di produzione tedesca. Al momento del conflitto per la Libia l’esercito turco aveva circa 5000 uomini in Tripolitania e 2000 in Cirenaica agli ordini del colonnello Nesciat Bey. La flotta ottomana schierava navi obsolete, costruite in cantieri stranieri e in cattivo stato per mancanza di manutenzione. Al contrario dell’esercito, la flotta assunse un atteggiamento passivo per tutta la durata delle ostilità con l’Italia.L’indagine archeologica, con la raccolta di dati di cultura materiale, offre la possibilità di un riscontro sul campo di quanto noto, come quadro generale, dalle fonti scritte. In primo luogo l’individuazione delle date di produzione su un gran numero di reperti permette di tracciare un quadro del muni-zionamento per armi leggere che, se considerato rappresentativo degli effettivi quantitativi in do-tazione alle truppe, rivela significativi scorci sulla specifica preparazione delle parti in campo, sulla predisposizione di scorte e sulla relativa produzio-ne industriale. L’acheologia svela una prospettiva inedita su temi storiografici cruciali, come quello della sottovalutazione e dell’inadeguata compren-sione – per non dire ignoranza – da parte italiana del contesto locale e dell’avversario, per cui si era potuto credere che gli arabi avrebbero fatto causa comune con gli italiani, insorgendo contro il giogo turco, e che l’esercito turco avrebbe opposto poco più che una resistenza formale vista la cronica debo-lezza o “malattia” del decadente impero ottomano, un po’ come l’esercito pontificio nel 1870 (e non fu così neanche in quel caso). La prevista veloce passeggiata militare si sarebbe invece trasformata in una guerra lunga e difficile tra invasori cristiani e una resistenza arabo-turca che all’insegna della

37

Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia