La réception du roman grec dans l’Italie du seizième siècle. Remarques sur le Tasse et Guarini

Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence : action politique et production documentaire dans...

Transcript of Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence : action politique et production documentaire dans...

Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence:

Action politique et production documentaire

dans les diplômes à destination de l’Italie

FRANÇOIS BOUGARD

Hagen Keller a plus d’une fois insisté sur le rôle des actes souverainsdans le processus de communication symbolique du pouvoir. Le mo-ment et le lieu choisis pour la cérémonie de remise du diplôme et la

cérémonie elle-même, le support de l’acte, l’iconographie et le format chan-geants du sceau, l’identité des intercesseurs sont là comme autant de ‘messa-ges’ et sont autant d’éléments à prendre en compte pour la compréhension dechaque texte pris isolément plutôt que considéré comme un élément parmid’autres dans la série des diplômes de tel ou tel roi ou empereur. Au-delà mêmed’éventuelles marques de solennité, aucun diplôme si anodin ou répétitif soit-iln’est le fruit d’une routine bureaucratique, et de la connaissance du contextequi a présidé à sa rédaction et à sa remise au destinataire dépend sa pleineappréciation comme source historique.1

La période dite des rois ‘nationaux’ en Italie (888-951) offre plus d’unefois l’occasion, par les bouleversements qu’elle a connus à la tête du royaumeet par les ajustements constants suscités par l’évolution des rapports de force

H. KELLER, “Die Herrscherurkunden: Botschaften des Privilegierungsaktes – Botschaften1

des Privilegientextes”, in: Comunicare e significare nell’alto Medioevo (Spoleto, 15-20 aprile2004), 2 vols. (Spolète, 2005: Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo,LII), 1, pp. 231-278; ID., “Hulderweis durch Privilegien: symbolische Kommunikation innerhalbund jenseits des Textes”, Frühmittelalterliche Studien 38 (2004) pp. 309-321, avec bibliographieantérieure.

58 FRANÇOIS BOUGARD

politiques, de faire des remarques du même ordre. Au flux ordinaire des sollici-tations venues des évêques et abbés nouvellement nommés ou élus et soucieuxd’inaugurer leur charge par l’obtention d’un texte mettant en valeur leur lienpersonnel avec le souverain, fût-ce pour une simple confirmation de l’existant,s’est ajouté celui provoqué par les fréquents changements de titulaire du trôneou par leur promotion de la royauté à l’Empire, qui furent autant de motifs àrequête d’un côté, autant d’occasions de se placer dans la continuité des souve-rains considérés comme légitimes de l’autre. Le grand nombre d’actes italienspour l’élaboration desquels la part du destinataire apparaît prééminente poseaussi, plus qu’ailleurs peut-être, la question de la relation entre gouvernant etgouvernés: puisque le diplôme est plus souvent le fruit d’une demande quel’expression d’une initiative royale, quelle part accorder au bénéficiaire, auteurnon seulement de la petitio dont les termes sont repris dans le dispositif, maissouvent aussi de l’ensemble du texte, jusque dans l’opération matérielle del’écriture, et quelle part à la ‘chancellerie’, dont les travaux récents ont montréqu’elle ne présentait pas la belle organisation hiérarchique dont elle a été long-temps créditée et dont l’apport se borne parfois à l’apposition de la recogni-tion? Peut-être est-il cependant trop simple de trancher pour l’un plutôt que2

pour l’autre, et faut-il envisager la conception et la fabrication du diplômecomme le résultat d’un dialogue et d’un processus par étapes. Quelle que soitla part du destinataire, susceptible d’introduire un certain éparpillement dansla production, les actes souverains présentent encore, à la fin du IX et dans lae

première moitié du X siècle, quelques traits communs aisément reconnaissa-e

bles: les préceptes de Bérenger I , volontiers reconnus comme ‘beaux’, trou-er

vent ainsi leur homogénéité (par rapport à ceux des souverains qui l’ont précé-dé ou suivi) dans le soin apporté à la préparation du support, spécialement parla réglure, aussi bien horizontale pour les lignes d’écriture que verticale pourles marges, et par la régularité de leur format; inversement, les actes de LouisIII se distinguent par leur absence de réglure. Dans un cas comme dans l’autre,3

W. HUSCHNER, Transalpine Kommunikation im Mittelalter: Diplomatische, kulturelle2

und politische Wechselwirkungen zwischen Italien und dem nordalpinen Reich (9.-11.Jahrhundert) (Munich, 2003: Schriften der Monumenta Germaniae Historica 52); ID., “Dieottonische Kanzlei in neuem Licht”, Archiv für Diplomatik 52 (2006), pp. 353-370; ID., “L’ideadella ‘cancelleria imperiale’ nella ricerca diplomatica. Diplomi ottoniani per destinatari inToscana”, consultable sur Scrineum (http://scrineum.unipv.it/).

L. SCHIAPARELLI, “I diplomi dei re d’Italia: Ricerche storico-diplomatiche: Parte I:3

I diplomi di Berengario I”, Bullettino dell’Istituto storico italiano 23 (1902), pp. 1-167, auxpp. 34 et suivantes; “Parte III: I diplomi di Lodovico III”, Bullettino dell’Istituto storico italiano29 (1908), pp. 105-207, à la p. 111.

59Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence

on en déduit au minimum que la pièce de parchemin était fournie par la chan-cellerie; le passage en chancellerie, surtout, permet encore l’insertion de termeset de formules, le plus souvent au niveau du protocole et de l’eschatocole maisaussi dans les clauses annexes du dispositif, où s’expriment les messages rele-vant tantôt de ce qui peut passer pour un programme idéologique cohérent,tantôt de l’adaptation aux circonstances. Les lignes qui suivent n’ont d’autrebut que de mettre en perspective quelques-uns de ces actes en les replaçantdans leur contexte – celui d’un règne ou d’un moment particulier à l’intérieurde ce dernier – tout en alternant les points de vue, entre ‘propagande monar-chique’ et ‘psychologie des souverains’. Avant d’aborder le cas de Bérenger4

et de ses compétiteurs (888-924), puis celui de Hugues de Provence (926-947),l’exemple de Charles le Chauve, qui fut maître de l’Italie de 875 à 877, fourni-ra une entrée en matière.

Charles le Chauve et son Legimus

En septembre 876, depuis Cologne, Charles le Chauve fit une donation àl’église d’Arezzo, alors gouvernée par l’évêque Jean (868-900), qui en avaitfait lui-même la requête. Aux yeux du demandeur, la faveur était certes impor-tante, puisqu’il s’agissait de mettre définitivement la main sur le monastère deS. Antimo, une fondation de Charlemagne lui-même, que Charles lui avaitconcédée en bénéfice quelque temps auparavant et qui lui assurait le contrôle

4 Cf. H. FICHTENAU, “Monarchische Propaganda in Urkunden”, Bullettino dell’Archiviopaleografico italiano n.s. 2-3 (1956-1957), repris in ID., Beiträge sur Mediävistik, 3,Lebensordnungen – Urkundenforschung – Mittellatein (Stuttgart, 1986), pp. 18-36; R.-H. BAUTIER, “Critique diplomatique, commandement des actes et psychologie des souverainsdu Moyen Âge”, Académie des inscriptions et belles-lettres: Comptes rendus des séances (1978),pp. 8-26, repris in: ID., Chartes, sceaux et chancelleries: Études de diplomatique et desigillographie médiévales, 2 vols. (Paris, 1990: Mémoires et documents de l’École des chartes34), 2, pp. 593-611. La tâche est facilitée par la récente parution des volumes des Regesta Imperiirelatifs au royaume d’Italie: Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751-918(926/962), 3, Die Regesten des Regnum Italiae und der burgundischen Regna, 2, Das RegnumItaliae in der Zeit der Thronkämpfe und Reichsteilungen 888 (850)-926, par H. ZIELINSKI

(Cologne, Weimar et Vienne, 1998); 3.3.3, Das Regnum Italiae vom Regierungsantritt Hugosvon Vienne bis zur Kaiserkrönung Ottos des Grossen 926-962, par H. ZIELINSKI (Cologne,Weimar et Vienne, 2006) (ci-après: BZ). J’anticipe ici quelques-unes des remarques faites dansune histoire politique du royaume d’Italie de la conquête carolingienne à l’avènement d’Otton I ,er

en cours de rédaction. L’étude des diplômes pour destinataires italiens est par ailleurs l’axeprincipal du projet de recherche ‘Italia regia’ (http://italiaregia.it/).

60 FRANÇOIS BOUGARD

de vastes terres dans les diocèses voisins de Sienne et de Chiusi; l’enjeu, ce-pendant, restait local. Pourtant, dans l’abondante production de Charles leChauve, le diplôme correspondant est l’un des rares (sept sur 468, faux et de-perdita inclus) à avoir été surchargé dans sa partie inférieure d’un Legimusencadré de deux croix à l’extrémité inférieure arrondie (en forme de globe?) ettracé à l’encre rouge, et même le seul dont toute la ligne du signum impérial, ycompris le dessin du monogramme, a été aussi faite au cinabre (Figure 1).Comme les six autres, il aurait dû en outre être scellé d’une bulle, annoncéedans la formule de corroboration, mais ne reçut qu’une empreinte de cire.5

Le Legimus – où ‘nous’ est à mettre dans la bouche du souverain, signe del’attention particulière accordée à ce genre de documents – est un emprunt auxusages grecs. Attesté en Orient à partir de la fin du VII siècle, il fut peut-êtree

utilisé par Charlemagne après 800, puis par Louis le Pieux et Lothaire, en derares occasions. Charles le Chauve semble en revanche en avoir fait un usageimportant, cela dès avant son avènement à l’Empire en 875. Une telle solenni-6

Recueil des actes de Charles le Chauve, roi de France (840-877), ed. G. TESSIER (Paris5

1943-1955: Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France): D KII 413 (édité d’aprèsphotographie) = Arezzo, Archivio del Capitolo della Cattedrale, Canonica 23. Le sceau, détaché,est conservé à part. La donation est évoquée dans un privilège de Jean VIII du 13 août 877, quila confirme (Italia Pontificia, ed. P. KEHR et al., 10 Bde. (Berlin etc., 1906-1975), 3 (1908),p. 149 n° 13), mais S. Antimo reprit assez vite son statut de monastère royal autonome, puisqu’ilfit partie du douaire de la reine Adélaïde en 937, date à laquelle il était à la tête de mille manses,ce qui confirme son importance (I diplomi di Berengario di Ugo e di Lotario, di Berengario II edi Adalberto (sec. X), ed. L. SCHIAPARELLI (Rome, 1924: Fonti per la storia d’Italia 38): D UL47).

Recueil des actes de Charles le Chauve, 3, pp. 182-183; P. BONENFANT, “L’influence6

byzantine sur les diplômes des Carolingiens”, dans: ÐÁÃÊÁÑÐÅÉÁ: Mélanges Henri Grégoire3 (= Annales de l’Institut de philologie et d’histoire orientales et slaves 11 (1951)), pp. 61-77,aux pp. 70-77; P.E. SCHRAMM, “LEGIMUS auf karolingischen Urkunden und die KaiserbullenKarls des Großen und Ludwigs des Frommen”, in: Herrschaftszeichen und Staatssymbolik:Beiträge zu ihrer Geschichte vom dritten zum sechzehnten Jahrhundert, 1, ed. P.E. SCHRAMM,3 vols. (Stuttgart, 1954-1956: Schriften der Monumenta Germaniae Historica 13.1-3), 1,pp. 297-302; G. TESSIER, Diplomatique royale française (Paris, 1962), pp. 93-94; W. OHNSORGE,“Ein deperditum Kaiser Lothars I. mit Legimus-Ausfertigung von 842”, in: ID., Konstantinopelund der Okzident: Gesammelte Aufsätze zur Geschichte der byzantinisch-abendländischenBeziehungen und des Kaisertums (Darmstadt, 1966), pp. 163-170; M.D. METZGER, “TheLegimus subscription of Charles the Bald and the question of Byzantine influence”, Viator 2(1971), pp. 53-58; M. MERSIOWSKY, “Graphische Symbole in den Urkunden Ludwigs desFrommen”, in: Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden: Beiträge zur diplomatischenSemiotik, ed. P. RÜCK (Sigmaringen, 1996: Historische Hilfswissenschaften 3), pp. 335-383, auxpp. 373-377.

61Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence

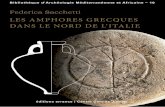

fig. 1 Legimus du diplôme D KII 413.

té, normalement renforcée par la présence d’une bulle d’or, ne doit assurémentrien au hasard. Elle tient en première analyse à l’attirance de Charles pour lemonde grec, qui allait au-delà de son désir d’Empire. Mais puisque seul un7

petit nombre de ses préceptes a reçu cette marque, les critères de sélection sontà chercher dans l’importance du contenu autant que du destinataire, à quois’ajoute souvent le contexte qui préside à la délivrance de l’acte.

Le premier diplôme en date, du 22 août 854 (octave de l’Assomption), estune pancarte renouvelant l’ensemble des titres de Saint-Martin de Tours rela-tifs à ses biens où qu’ils se trouvent en Francie et hors de Francie, ainsi que sonimmunité, après l’attaque normande – la première du genre à Tours, qui frappaaussi Marmoutier, Blois et Angers – qui avait mené à l’incendie de la basiliqueet à la destruction d’une partie de son chartrier, le 8 novembre de l’année pré-cédente. Les chanoines, qui s’étaient mis à l’abri avec les reliques de saintMartin, avaient entre-temps replacé le corps: l’heure était à la reconstruction,c’est ce que fêtent le Legimus et la bulle qui l’accompagnent, qui sonnentcomme un encouragement au sanctuaire du “patronus specialis” de la royauté.8

Trois autres actes, pour Saint-Martin de Tours encore (23 avril 862), pourSaint-Médard de Soissons (866-869 [866?]) et pour l’église de Paris (12 mai

Cf. N. STAUBACH, “Graecae Gloriae: Die Rezeption des Griechischen als Element7

spätkarolingisch-frühottonischer Hofkultur”, in: Kaiserin Theophanu: Begegnung des Ostensund Westens um die Wende des ersten Jahrtausends: Gedenkschrift des Kölner Schnütgen-Museums zum 1000. Todesjahr der Kaiserin, ed. A. VON EUW et P. SCHREINER, 2 vols. (Cologne,1991), 1, pp. 343-367, aux pp. 345-352.

D KII 167. Sur l’incursion de 853 et celles qui suivirent, cf. P. GASNAULT, “Le tombeau8

de saint Martin et les invasions normandes dans l’histoire et dans la légende”, Revue d’histoirede l’Église de France 47 (1961), pp. 51-66, à la p. 56; H. NOIZET, “Les chanoines de Saint-Martin de Tours et les Vikings”, in: Les fondations scandinaves en Occident et les débuts duduché de Normandie, ed. P. BAUDUIN (Caen, 2005), pp. 53-66.

62 FRANÇOIS BOUGARD

872) instituent la célébration d’anniversaires dynastiques importants pour lesvivants et les morts de la famille royale, ainsi que pour Charles lui-même, pourson sacre et pour son éventuelle postérité (après son remariage avec Richildeen 870); Charles était coutumier du fait, mais ces trois textes sont particulière-ment riches et détaillés en la matière. Ceux pour Tours et Saint-Médard doi-9

vent leur solennité aux circonstances qui les entouraient. À Tours en 862, oùCharles venait de passer les fêtes de Pâques (19 avril), l’abbaye était une nou-velle fois sous la menace des Vikings, mais ceux-ci n’en étaient encore qu’àpréparer l’incursion qu’ils mèneraient quelques semaines plus tard – les cha-noines se replièrent préventivement avec le corps du saint, comme en 854 –;Saint-Martin, surtout, venait d’être retiré à Louis le Bègue coupable de rébel-lion contre son père et était sur le point d’être confié au Bosonide Hubert, dontla charge est attestée trois jours après la délivrance de l’acte; il fallait à la foisrestaurer la mense canoniale et la protéger par des clauses de défense juridiquecontre d’éventuelles déprédations de la part de son nouveau maître. Quant au10

diplôme pour Saint-Médard, il a toutes chances d’avoir été émis dans le cadredes cérémonies qui eurent lieu à la fin du concile de Soissons, en août 866.Ermentrude, épouse de Charles le Chauve depuis 842, fut couronnée dans labasilique et, à la demande du roi – lui-même de nouveau couronné –, sacrée,dans l’espoir que l’onction apporte la fertilité à la reine. Le moment était eneffet douloureux: leur fils Lothaire, abbé de Saint-Germain d’Auxerre, étaitmort quelques mois auparavant, tandis que Charles le Jeune, roi d’Aquitaine,ne s’était pas remis d’un accident survenu en 864; il mourut le 29 septembre866. C’est aussi à cette occasion que Carloman fut désigné comme abbé deSaint-Médard.11

9 D KII 239, 338, 364. Sur l’importance de telles clauses, cf. E. EWIG, “Remarques sur lastipulation de la prière dans les chartes de Charles le Chauve”, in: Clio et son regard: Mélangesd’histoire, d’histoire de l’art et d’archéologie offerts à Jacques Stiennon, ed. R. LEJEUNE etJ. DECKERS (Liège, 1982), pp. 221-233; ID., “Der Gebetsdienst der Kirchen in den Urkunden derspäteren Karolinger”, in: Festschrift für Berent Schwineköper zu seinem siebzigsten Geburtstag,ed. H. MAURER et H. PATZE (Sigmaringen, 1982), pp. 45-86, aux pp. 55-61. D KII 338 prévoitde célébrer l’anniversaire de Berthe, la tante de Charles, ce qui ne revient que dans un seul autrediplôme (D 247); de même pour D KII 364 à propos de l’anniversaire des noces avec Richilde(également dans D 355).

Cf. TESSIER, introduction à D KII 239; J.L. NELSON, Charles le Chauve (Paris, 1994),10

p. 226.D KII 338. La date du diplôme est aujourd’hui illisible et Tessier propose prudemment11

une fourchette “866-871” (ramenée depuis à août 866-octobre 869, cf. M. DELANCHY, “Étudehistorique”, in: Saint-Médard: Trésors d’une abbaye royale, ed. D. DEFENTE (Paris, 1996),

63Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence

Un autre diplôme, daté du 19 mars 875, veille des Rameaux, fut délivré surrequête de la reine Richilde et de son frère le tout puissant Boson; il avait pourobjet de donner l’église Saint-Valérien, à Tournus, aux moines de Saint-Phili-bert. Le trésor que ces derniers voulaient mettre à l’abri des déprédations nor-mandes était des plus précieux: un corps entier, saint Philibert, et des reliquesde la Vierge, envers laquelle le roi avait une dévotion particulière. L’acte futpassé à Saint-Denis, où Charles passait le Carême. Or c’est à Saint-Denisqu’était conservé depuis 827 l’original sur papyrus, célèbre dans l’histoire dela diplomatique – c’est le plus ancien acte impérial byzantin conservé en origi-nal –, d’une lettre du basileus Michel II (820-829) arrivée en marge d’une am-bassade en même temps qu’un exemplaire grec des œuvres du Pseudo-Denysl’Aréopagyte, patron supposé de l’abbaye, et munie d’un Legimus qui selontoute probabilité a servi de modèle, recopié sans en saisir toute la signification,à celui du diplôme. Ajoutons que c’est aussi un moine de Saint-Denis,12

semble-t-il, qui avait écrit de bout en bout l’acte pour Saint-Médard de Sois-sons de 866. S’il est vrai que le Legimus de Michel II fut la source d’inspira-tion directe de ceux de Charles le Chauve, le fait que ces deux textes sont les13

seuls de tous ceux passés depuis Saint-Denis ou écrits par l’un de ses représen-tants à en avoir été ainsi ornés ne leur donne que plus de relief.

pp. 19-174, à la p. 74; reproduction en couleurs du document p. 20), tout en se rangeantimplicitement dans son commentaire aux arguments de Ferdinand Lot, qui avait mis l’acte enrelation avec le couronnement du 25 août 866 (récit dans Annales de Saint-Bertin, ed. F. GRAT,J. VIELLIARD et S. CLÉMENCET (Paris, 1964), a. 876, p. 129), sans vouloir le dater à tout prix dujour même. Pour le contexte, cf. NELSON, Charles, pp. 231-233; sur l’importance de l’onction de866, cf. P. STAFFORD, “Charles the Bald, Judith and England”, in: Charles the Bald: Court andKingdom, ed. M.T. GIBSON et J.L. NELSON (Aldershot, 1990), pp. 139-153, à la p. 146; EAD.,2

Queens, Concubines and Dowagers: The King’s Wife in the Early Middle Ages (Londres, 1983),p. 87.

Cf. M. MCCORMICK, “La lettre diplomatique byzantine du premier millénaire vue de12

l’Occident et l’énigme du papyrus de Paris”, in: Byzance et le monde extérieur: Contacts,relations, échanges, ed. M. BALARD, É. MALAMUT et J.-M. SPIESER (Paris, 2005: ByzantinaSorbonensia 21), pp. 135-149, aux pp. 147-149 pour la proposition de datation de la lettre etl’hypothèse de son entrée dès ce moment dans le fonds de Saint-Denis.

Alors que jusqu’à Lothaire inclus, le Legimus remplace la ligne de recognition, voire13

celle du signum, ceux de Charles le Chauve portent les trois éléments, en une redondance quiindique qu’on avait perdu le sens de la fonction de ce signe; cf. OHNSORGE, “Ein Deperditum”.De son côté, METZGER, “The Legimus”, a relevé la filiation graphique entre les Legimus deCharles le Chauve et celui de la lettre de Saint-Denis, ce dont il tire argument pour minorerl’influence byzantine directe. Sur la manière dont on le traçait à Byzance, cf. F. DÖLGER et J.KARAYANNOPULOS, Byzantinische Urkundenlehre, 1, Die Kaiserurkunden (Munich, 1968:Byzantinisches Handbuch 3 = Handbuch der Altertumswissenschaft 12.3.1), p. 35.

64 FRANÇOIS BOUGARD

Le dernier précepte portant un Legimus est aussi le plus important. Il futdonné le jour de la consécration de la basilique de la Vierge à Compiègne(5 mai 877), dont il définissait la dotation. La fondation était rapprochée certesexplicitement de celle de Charlemagne à Aix-la-Chapelle (alors hors de portéede Charles), mais on a relevé qu’elle renvoyait peut-être surtout, comme l’en-semble de la Carlopolis de Compiègne, à Constantinople, la cité placée sous laprotection de la Théotokos. Déjà exceptionnel par son contenu, le document14

l’est aussi en ce que, s’il n’émane que de Charles, seul présent dans la titula-ture, Louis le Bègue y est également présent par sa souscription, monogrammecompris, qui suit celle de son père sur une même ligne de signa. Il se trouvaitainsi associé à l’exercice de la souveraineté quelques semaines avant l’assem-blée de Quierzy qui réglerait le sort du royaume en sa faveur en l’absence del’empereur, de nouveau appelé en Italie. On profita du cinabre qui serviraitensuite au Legimus pour rehausser la hiérarchie entre les deux monogrammes,celui de l’empereur Charles étant dessiné en rouge et plus grand que celui duroi Louis, en noir. De tous les diplômes de Charles le Chauve, il s’agit, commel’a relevé Robert-Henri Bautier, du plus solennel et l’on comprend aisémentpourquoi.15

Replacé dans cet ensemble, l’acte pour Arezzo qui pourrait autrementpasser inaperçu mène à valoriser plus qu’elle ne l’a déjà été la figure de sondestinataire, l’évêque Jean, et à considérer le moment où il fut établi. Celui-cifut l’homme de confiance du pape et de Charles le Chauve quand ce dernieraccéda à l’Empire. Il avait fait partie de la délégation envoyée par Jean VIII

pour inviter Charles au seuil des Apôtres après le décès de Louis II (12 août875), l’avait accompagné tout le temps de son séjour en Italie, puis avait repré-senté Jean VIII à l’assemblée de Ponthion, où furent repoussées les réclama-tions de Louis le Germanique relatives à la succession de Louis II et où Char-

D KII 425; cf. NELSON, Charles, p. 268.14

Recueil des actes de Louis II le Bègue, Louis III et Carloman II rois de France (877-884),15

ed. F. GRAT et al. (Paris, 1978: Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), pp. XXII-XXIII; R.-H. BAUTIER, “La chancellerie et les actes royaux dans les royaumes carolingiens”,Bibliothèque de l’École des chartes 142 (1984), pp. 5-80, à la p. 53 (repris in: ID., Chartes, 2,pp. 461-536, à la p. 509). Le diplôme est compté comme le premier de la série de Louis le Bègue;un autre texte (n° 2), perdu, aurait comporté la double validation de Charles et de Louis. Enl’absence de toute annonce de la main de Louis le Bègue, une autre interprétation de la présencede sa souscription est possible, sous forme d’un ajout postérieur, comme pour confirmer la teneurdu diplôme après la succession d’un souverain à l’autre; Bautier rejette l’hypothèse, eu égard auxcirconstances de l’établissement du diplôme. Au reste, même en un tel cas, cela ne ferait quesouligner l’importance du texte.

65Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence

les, fort de sa nouvelle dignité impériale, fit une apparition remarquée vêtu“grecisco more”. Quand mourut Louis le Germanique (29 août 876), Jean fit16

encore partie de ceux qui suivirent Charles le Chauve jusqu’à Cologne, horsdes terres reconnues comme appartenant à la Francie occidentale depuis letraité de Meersen (870), comme pour manifester le soutien de Rome aux pré-tentions de l’empereur sur tout ou partie de la Francie orientale, alors que sepréparait la bataille contre Louis l’Enfant. Un tel contexte paraît assez justi-17

fier la solennité formelle du diplôme. Ajoutons que Jean d’Arezzo est égale-ment connu comme l’un des intellectuels proches de la ‘Renaissance romaine’de la deuxième moitié du IX siècle, lié à Anastase le Bibliothécaire et lui-e

même traducteur du grec – donc susceptible, peut-être, d’apprécier à sa juste18

valeur la présence d’un Legimus ‘byzantin’. Pour ce texte comme pour les sixprécédents, il paraît en tout cas difficile de partager l’opinion de Georges Tes-sier, qui n’avait voulu voir dans l’usage du Legimus par la chancellerie deCharles le Chauve qu’ “un phénomène d’imitation maladroite et d’un caractèrepurement formel dont il est parfaitement inutile de chercher à approfondir laportée”. Si l’apposition d’un signe graphique particulier est bien destinée à en19

signaler le côté solennel (feierlich), c’est bien le moins que d’en chercher laraison.

Bérenger I et ses compétiteurser

Le marquis de Frioul Bérenger, élu roi dès les premiers jours de l’année888 sinon avant, perdit vite le contrôle de la situation. Dès l’automne 888, sadéfaite face à Gui de Spolète lui interdit l’accès à Pavie pour de nombreusesannées. Il ne fit qu’une brève réapparition dans la capitale en 894, en com-pagnie d’Arnulf, avant d’en avoir la maîtrise de l’automne 898 à l’automne900, c’est-à-dire de la mort de Lambert à l’élection de Louis de Provence, puisdu début de l’été 902 au printemps 905 (retour de Louis de Provence). Il luifallut attendre sa victoire définitive contre Louis de Provence en août 905 pourvoir s’ouvrir une période de gouvernement durable, qui le mena à l’Empire en

Annales de Saint-Bertin, a. 876, p. 205.16

Sur le contexte, cf. NELSON, Charles, pp. 260-266.17

Cf. G. PHILIPPART, “Jean, évêque d’Arezzo (IX s.), auteur du ‘De assumptione’ de18 e

Reichenau”, Analecta bollandiana 92 (1974), pp. 345-346; sur la carrière de Jean d’Arezzo,I. Scaravelli, “Giovanni”, in: Dizionario biografico degli Italiani 55 (Rome, 2000), pp. 522-524.

Recueil des actes de Charles le Chauve, 3, p. 183.19

66 FRANÇOIS BOUGARD

915, jusqu’à ce qu’il fût chassé par un nouveau compétiteur, Rodolphe deBourgogne, en 922. La première moitié de son règne fut ainsi des plus insta-bles, marquée tantôt par l’exil, tantôt par un repli de fait sur Vérone et le duchéde Frioul dont il ne perdit jamais le contrôle, tantôt encore par un partage duterrain, comme celui conclu avec Lambert au lendemain de la deuxième expé-dition italienne d’Arnulf, en 896. Le langage de ses diplômes se ressent de cesaléas, entre l’affirmation par les mots d’une légitimité contestée, l’expressionparfois d’une angoisse quant à l’avenir proche et la célébration de triomphespassagers.

Face à Gui de Spolète et à Lambert, Bérenger avait beau jeu de soulignerson ascendance carolingienne, ne fût-elle que par le biais de sa mère, fille deLouis le Pieux. Il s’y employa d’abondance, en un jeu qui se poursuivit bienaprès sa rivalité avec les Spolétins. En mai 888, le premier diplôme conservéde lui passé à Pavie (les tout premiers avait été émis depuis Vérone, qu’il avaitrejointe sitôt après son couronnement, signe probable de la difficulté à fairel’unanimité autour de lui) confirmait à l’impératrice Engelberge, veuve deLouis II, et à son monastère de Saint-Sixte de Plaisance une série de domainesautrefois cédés par Louis II puis par Charles le Gros; manière pour Engelberged’exprimer son soutien au nouveau roi et pour Bérenger son lien avec la dy-nastie: Louis II y est désigné comme “avunculus et senior” de Bérenger, Char-les III comme “carissimus senior”. Si la référence aux anciens seniores, qui20

inclut parfois Carloman, revient dans d’autres diplômes, l’expression du21

cousinage par le mot avunculus, qui désigne d’ordinaire plutôt l’oncle maternelou paternel, n’apparaît que dans ce texte, où l’initiative du destinataire paraîtgrande. Partout ailleurs ou presque, Louis II et Charles le Gros, Carloman par-fois, sont dits consobrini de Bérenger, selon un terme plus familier et quisemble davantage exprimer le point de vue de ce dernier. Une fois seulement22

fut évoqué Lothaire, dit consanguineus en même temps que Louis II, et une foisseulement fut évoquée l’ascendance de Charlemagne, proavus, dans un actelongtemps suspect mais réhabilité il y a peu. L’insistance est ainsi mise sur23

I diplomi di Berengario I (sec. IX-X), ed. L. SCHIAPARELLI (Rome, 1903: Fonti per la20

storia d’Italia 35): D Bér.I 4.D Bér.I 1, 2, 8, 124.21

Voir D Bér.I 1, 8, 26, 34, 40, 116. Aux D 7, 17, 31, 55, les souverains cités ne sont pas22

autrement qualifiés, sinon par une référence occasionnelle à leur “divine mémoire”.D Bér.I 27 (“Lotharii et Hludovuici imperatorum predecessorum et consanguineorum23

nostrorum”); D Bér.I †1 (“proavus noster magnus rex Karolus”; sur cet acte, jugé faux parSchiaparelli, cf. Ph. BACCOU, “Sur un acte prétendu faux de Bérenger I , roi d’Italie, pour Saint-er

67Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence

les prédécesseurs directs – à l’exclusion de Charles le Chauve, passé soussilence pour des motifs politiques aisément compréhensibles –, ceux dont lesdifficultés de succession avaient causé l’éclatement de l’Empire, ceux aussidont Bérenger pouvait se réclamer par la filiation politique, puisque Charles leGros appartenait à la branche orientale choisie par Louis II et qu’il avait dési-gné Bérenger à son tour pour lui succéder au trône d’Italie. Dans cet en-24

semble, un acte prend un relief particulier, celui par lequel furent confirméesaux chanoines de l’église de Novare des donations de Louis II, Carloman etCharles le Gros, “quorum prosapie nostra coruscat origo”. Le ton lyrique y25

tranche avec celui du reste de la production. En l’absence d’une datation pré-cise du diplôme (911-915), il est toutefois hasardeux d’aller au-delà du constatet de spéculer pour savoir s’il faut voir là une flatterie de la part des destinatai-res ou une affirmation dynastique de Bérenger, liée à un moment particulier durègne, comme a pu l’être l’approche du couronnement impérial.

Quoi qu’il en soit, Gui puis son fils Lambert n’y pouvaient mais. En uncontraste saisissant, leurs diplômes se cantonnent dans une stricte neutralité dèslors qu’il s’agit de citer nommément leurs prédécesseurs. Leur parade fut26

double. D’une part Gui, le non-carolingien, s’appliqua à mettre sur pied unprogramme qui sonnait comme un retour aux sources, spécialement par le biaisde la promulgation de capitulaires (dont la série s’arrête avec Lambert en 898)dont les préoccupations et les thèmes se rattachaient à la meilleure tradition.D’autre part, contre la basse continue de la légitimité du sang fut mise en exer-

Martin de Tours”, in: Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge 115 (2003), pp. 711-725, avec proposition de datation à 916, contre 896 précédemment admis).

Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum continuatione Treverensi, ed. F. KURZE,24

(Hanovre, 1890: Monumenta Germaniae Historica: Scriptores rerum Germanicarum in usumscholarum 50), p. 128.

D Bér.I 105.25

I diplomi di Guido e di Lamberto (sec. IX), ed. L. SCHIAPARELLI (Rome, 1906: Fonti per26

la storia d’Italia 36): D Gui 9 (Charlemagne, “bonus predecessor noster”), 10 (Lothaire,“antecessor noster”), 12 (Charles le Gros, “antecessor noster”), 18 (Louis le Pieux,“antecessor / decessor noster”), 19 (Charles III, empereur); seul D Gui 14, transmis en copietardive et interpolée, se risque à évoquer Charles le Gros comme “senior” (sans le possessifnoster). Cette neutralité règle la question de savoir s’il existait ou non un lien de parenté entreGui et Charlemagne, ce qui a longtemps fait débat: cf. E. HLAWITSCHKA, “Waren die KaiserWido und Lambert Nachkommen Karls der Großen?”, Quellen und Forschungen ausitalienischen Archiven und Bibliotheken 49 (1969), pp. 366-386, rééd. in: ID., Stirps regia:Forschungen zu Königtum und Führungsschichten im früheren Mittelalter: AusgewählteAufsätze: Festgabe zu seinem 60. Geburtstag, ed. G. THOMA et W. GIESE (Francfort/Main, 1988),pp. 227-246.

68 FRANÇOIS BOUGARD

gue la dignité impériale dont ne pouvait se prévaloir Bérenger, en des momentscruciaux. Ainsi Gui, soulignant l’importance de sa promotion à l’Empire dansles quatre diplômes émis en faveur d’Ageltrude au moment de son couronne-ment romain du 21 février 891, par la date “premier jour de l’Empire” et par lescellement d’une bulle de plomb: d’un côté il renouait avec une traditiond’actes solennels en faveur de la consors imperii inaugurée par Louis II pourEngelberge et qui donnait à Ageltrude une position dont ne pouvait se récla-27

mer Bertilla, la femme de Bérenger; de l’autre, par la figuration en buste fron-tal avec couronne gemmée, lance et bouclier héritée de Charlemagne et reprisepar Louis le Pieux, Louis II et Charles le Chauve, ainsi que par la légende Re-novatio regni Francorum (et non Decus imperii comme sous Louis II), il serattachait à la formulation carolingienne la plus classique. Ainsi Lambert,28

nouveau “césar empereur auguste”, dont le premier diplôme fournit comme unrécit de son accession au trône dans le sacré palais au tournant de l’année 894-895 et exalte la mémoire paternelle. L’importance de ce dernier texte n’est29

pas ici dans son contenu juridique, qui est modeste, mais dans la solennité dutitre et des formulations, adaptés à l’occasion. Elle apparaît aussi dans la men-

Cf. F. BOUGARD, “Engelberga”, in: Dizionario biografico degli Italiani 42 (Rome, 1993),27

pp. 668-676; ID., “La cour et le gouvernement de Louis II (840-875)”, in: La royauté et les élitesdans l’Europe carolingienne (du début du IX siècle aux environs de 920), ed. R. LE JAN (Lille,e

1998: Centre d’Histoire de l’Europe du Nord-Ouest 17), pp. 249-267, aux pp. 260-265.D Gui 4-7 (“imperii illius die prima”); cf. P.E. SCHRAMM, Die zeitgenössischen Bildnisse28

Karls des Großen: Mit einem Anhang über die Metalbullen der Karolinger (Leipzig et Berlin,1928: Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance 29), pp. 68, 70,annexe reprise in: ID., “Die Metalbullen der Nachfolger Karls der Großen” [1928], in: ID., Kaiser,Könige und Päpste: Gesammelte Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters, 5 vols. (Stuttgart,1968-1971), 2, pp. 45-62, aux pp. 59-60. Reproduction de la bulle de Gui in: Archiviopaleografico italiano 9 (1913), n° 54, plus lisible que P.E. SCHRAMM, Die deutschen Kaiser undKönige in Bildern ihrer Zeit: 751-1190, Neuauflage, ed. F. MÜTHERICH (Munich, 1983), n° 68.Gui introduit cependant plusieurs variantes dans la figuration par rapport à ses prédécesseurs:alors que Charlemagne, Louis le Pieux et Charles le Chauve apparaissaient porteurs d’unecouronne surmontée d’une triple aigrette centrale, il porte lui une couronne surmontée de troispointes bouletées distribuées sur le pourtour; derrière le bouclier ovale cachant l’épaule gauchedépasse aussi non seulement une lance, mais ce qui paraît être un fermail très saillant trilobé(reproductions in: SCHRAMM, Die deutschen Kaiser und Könige, n 5, 14, 26, 34; voir aussi M.os

DALAS, Corpus des sceaux français du Moyen Âge, 2, Les sceaux des rois et de régence (Paris,1991), n 18, 21, 29, avec cependant quelque incertitude sur la définition du couvre-chef, appeléos

casque pour Charlemagne et Louis le Pieux, couronne pour Charles le Chauve alors qu’il s’agitvisiblement du même objet).

D Lambert 1: “posito culmine augustalis magnificentiae nostrae Papiae in sacro palatio,29

solio videlicet divae memoriae nostri serenissimi genitoris atque piissimi senioris domniVuidonis cum reverentia in saeculis nominandi ...”.

69Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence

tion des personnes qui soutinrent la requête: à Pavie, le comte de TortonaÉvrard avait fait une démarche pour qu’un certain Amalgisus, non autrementqualifié mais dont on sait par ailleurs qu’il était vicomte de Plaisance, obtiennequatre massariciae situées dans le comté de Plaisance et relevant du fisc com-tal; les biens demandés furent alors attribués “avec l’accord et le conseil” ducomte de Plaisance Sigefredus, l’un des héros de la bataille de la Trébie, dontla nomination à Plaisance avait mis fin à une longue domination locale desSupponides et qui apparaît comme le véritable homme fort de la situation, celuidont le soutien était crucial pour la maîtrise des passages de l’Apennin.30

Autant que la référence aux prédécesseurs, les clauses de prière pour le roiou le royaume (pro nobis, pro statu regni, pro regni / imperii augmento etstabilimento etc.) méritent la mise en contexte, au-delà de la banalité de leurinspiration – on est loin de la richesse de celles de Charles le Chauve – et deleur fréquente répétition servile d’un acte à l’autre dès lors qu’ils se copient parle jeu de la confirmation. L’écueil serait ici de donner systématiquement tropde poids à une formulation qui s’écarte des sentiers battus et, inversement, deminorer une autre au motif de sa récurrence. Celle utilisée par Bérenger dans31

un diplôme de novembre 896 est peut-être digne d’intérêt: dans une donationà un prêtre de S. Procolo de Vérone, Bonipertus, est ainsi fait état des prièrescontinuelles offertes au Seigneur par ce “fidelissimus orator noster”, “pournous et nos parents” “ac pro regni nostri corroboratione”. L’emploi du mot32

corroboratio, qui n’apparaît que dans ce diplôme, n’est pas neutre, si l’onsonge que l’acte fut délivré au moment (soit juste avant soit juste après) destractations entre Bérenger et Lambert qui menèrent au partage du royaume lelong d’une ligne suivant le cours de l’Adda. Du coup, le destinataire prenddavantage de relief: désigner un prêtre ou un moine, au moment de lui accorderune faveur, comme l’orator du souverain (de même que les communautés sontparfois désignées collectivement comme un groupe d’oratores pour le roi)

Sur les personnages cités, cf. E. HLAWITSCHKA, Franken, Alemannen, Bayern und30

Burgunder in Oberitalien (774-962): Zum Verständnis der fränkischen Königsherrschaft inItalien (Fribourg-en-Brisgau, 1960: Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 8),pp. 124, 179, 264.

Cf. EWIG, “Remarques”; ID., “Die Gebetsklausel für König und Reich in den31

merowingischen Königsurkunden”, in: Tradition als historische Kraft: InterdisziplinäreForschungen zur Geschichte des früheren Mittelalters, ed. N. KAMP et J. WOLLASCH (Berlin etNew York, 1982), pp. 87-99.

D Bér.I 16.32

70 FRANÇOIS BOUGARD

n’est pas en soi chose nouvelle, même si attestations sont rares; mais on ne33

pouvait trouver meilleure occasion, en un instant délicat, d’exprimer l’im-portance de l’activité de celui qui est présenté comme l’orator attitré du roi.

Les clauses de prière qui figurent dans un diplôme de la fin de l’année 900méritent elles aussi d’être relevées, dès lors que sont connues les circonstancesqui ont mené à l’établissement de l’acte. Depuis la mort de Lambert le 15 oc-tobre 898, Bérenger avait recouvré un pouvoir plein sur le royaume, pour lapremière fois depuis 888. Il avait fait deux séjours à Pavie (novembre 898,janvier-avril 899), qu’il mit peut-être à profit pour changer son sceau, passantd’une intaille à l’antique (une tête de jeune homme vue de profil) imperson-nelle et traditionnelle à une figuration plus moderne, guerrière, calquée surcelle de Louis le Germanique et d’Arnulf: un buste de profil tourné vers ladroite, portant diadème et paludamentum et, devant lui, lance et bouclier, soitautant d’éléments empruntés à la bulle impériale de Charlemagne mais inter-prétés de manière plus ‘dynamique’ et manifestant, pour Bérenger, sa filiationavec le courant oriental. La géographie des destinataires de ses préceptes34

Voir Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des Großen, ed. E. MÜHLBACHER33

(Hanovre, 1906: Monumenta Germaniae Historica: Diplomata Karolinorum 1): D KI 227 (fauxpour Saint-Vincent au Volturne, a. ‘775’: “Autpertus orator noster, abbas videlicet ...”); DieUrkunden Ludwigs des Deutschen, Karlmanns und Ludwigs des Jüngeren, ed. P. KEHR (Berlin,1934: Monumenta Germaniae Historica: Diplomata regum Germanicorum ex stirpeKarolinorum 1): D LD 52 (s.d. [849]: “cuidam fideli clerico oratori et confessori nostro Rodulfovidelicet monacho”); Die Urkunden Arnolfs, ed. P. KEHR (Berlin, 1940: Monumenta GermaniaeHistorica: Diplomata regum Germanicorum ex stirpe Karolinorum 3): D Arn. 24 (a. 888:“cuidam venerabili prespitero fidelique oratori nostro nomine Isanpreht”); Recueil des actes desrois de Provence (855-928), ed. R. POUPARDIN (Paris, 1920): D LIII 44 (a. 903: “cuidam nostrofideli oratori, Rijemundi sacerdoti nomine”); D Bér.I 84 (a. 912: “abbatissae Risindae nostraevidelicet speciali oratrici”).

Le dernier en date des six exemplaires conservés de la série des sceaux à intaille est celui34

de D Bér.I 16, du 30 novembre 896, le premier de la série ‘orientale’ (douze exemplairesjusqu’au couronnement impérial) est celui de D Bér.I 26, du 8 mars 899, émis à Pavie. On nepeut exclure que le changement de sceau ait eu lieu à l’occasion du partage du royaume avecLambert (détenteur semble-t-il d’un sceau de type carolingien classique, avec buste de profiltourné vers la droite, cf. L. SCHIAPARELLI, “I diplomi dei re d’Italia: Ricerche storico-diplomatiche: Parte II: I diplomi di Guido e di Lamberto”, Bullettino dell’Istituto storico italiano26 (1905), pp. 7-103, à la p. 69), dans la deuxième moitié de l’année 896, mais cela me paraîtpeu probable, à la fois pour des raisons de hiérarchie entre les dignités impériale de Lambert etroyale de Bérenger et parce que le partage eut probablement lieu avant l’automne. Cependant, untreizième exemplaire de sceau de type ‘oriental’, apposé au bas de D 8, du 12 mai 890, faitexception à la logique de ce changement. Si l’on veut éliminer l’idée d’un emploi concomitantde deux matrices différentes, qui paraît en contradiction avec l’évolution générale, il faut penserque le sceau a été plaqué longtemps après la rédaction du texte, ou bien que l’opération de

71Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence

montre par ailleurs une bonne couverture du territoire, signe que les ancienspartisans de Lambert l’avaient rallié, en échange parfois d’un titre de consilia-rius. Cependant, cette atmosphère apaisée fut brisée par la première incursionhongroise en Italie, en août 899, qui se solda par la sanglante défaite du Brenta(24 septembre 899), suivie d’une vague de destructions dans toute l’Italie sep-tentrionale; le départ des Hongrois ne fut obtenu qu’à la fin de l’été 900,moyennant tribut et otages. La déroute subie dans cette bataille et la discordiaqui avait sévi dans les rangs italiens raviva les clivages politiques ancrés35

depuis vingt ans et conduisirent à l’appel, de la part de “presque tous les Ita-liens”, à Louis de Provence, le petit-fils de Louis II. Âgé d’une vingtaine36

d’années face à Bérenger qui en avait une cinquantaine, pourvu d’une irrépro-chable légitimité de sang, roi en Provence depuis 890, celui-ci représentait à lafois la jeunesse et la perspective d’un retour à une tradition glorieuse. Or ledécès d’Arnulf (8 décembre 899), qui était resté seul empereur en titre après ladisparition de Lambert, rendait urgente une intervention en Italie: si Louisvoulait accomplir le destin impérial que lui fixait la ‘Vision de Charles leGros’, il fallait agir avant que Bérenger y songeât pour lui-même ou que Louisl’Enfant, héritier d’Arnulf, fût en âge d’y prétendre.37

documentation tout entière, texte et scellement, fut bien postérieure à l’action juridique (cf.SCHIAPARELLI, “Ricerche I”, pp. 47-48); c’est probablement la deuxième hypothèse qui s’impose,si l’on considère que l’acte fut écrit par le chancelier ‘Pierre B’, dont l’activité n’est par ailleursattestée que pour un seul autre diplôme, D Bér.I 20, du 6 novembre 898. Sur la figuration‘dynamique’ des sceaux de Francie orientale inaugurée par Louis le Germanique – et renforcéeaprès lui par Louis l’Enfant – et la régionalisation des types qui accompagne la formation desroyaumes post-carolingiens, cf. H. KELLER, “Zu den Siegeln der Karolinger und der Ottonen:Urkunden als ‘Hoheitszeichen’ in der Kommunikation des Königs mit seinen Getreuen”,Frühmittelalterliche Studien 32 (1998), pp. 400-441, aux pp. 412, 415-416; SCHRAMM, Diedeutschen Kaiser und Könige, n 49, 51, 58-59.os

Cf. Liudprandi Cremonensis Antapodosis II, 15, in: Liudprandi Cremonensis Opera35

omnia, ed. PAOLO CHIESA (Turnhout, 1998: Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis156), p. 42.

Liudprandi Cremonensis Antapodosis II, 32, ed. CHIESA, p. 49.36

Dans la Visio Karoli Crassi, Louis II annonce à Charles Le Gros que c’est à son petit-fils37

Louis (de Provence) que doit revenir l’Empire romain, déclaration reprise à son tour par Charlessous forme d’avertissement à d’éventuels contradicteurs: “sciant omnes, velint aut nolint,quoniam secundem destinationem Dei in manum illius revertetur totum imperium Romanorum”(Visio Caroli Crassi, in: Hariulf, Chronique de l’abbaye de Saint-Riquier, ed. F. LOT (Paris,1894: Collection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire), pp. 144-148,à la p. 148); pour la datation de la Visio, controversée (887-888?, 890?, 900?), je suis l’hypothèsed’une rédaction en 890, c’est-à-dire au moment de l’accession de Louis à la royauté provençale:cf. E. HLAWITSCHKA, Lotharingien und das Reich an der Schwelle der deutschen Geschichte(Stuttgart, 1968: Schriften der Monumenta Germaniae Historica 21), pp. 103-106; Th.

72 FRANÇOIS BOUGARD

La fragilité de la position de Bérenger dans les régions formant le cœurpolitique du royaume ne lui donnait guère les moyens de s’opposer à l’avancéeprovençale. Dans les premiers jours d’octobre, Louis fit son entrée à Pavie.Comme pour Lambert, son premier diplôme italien fut l’occasion d’un récit deson accession au pouvoir, rappelant son élection au Palais “par tous les évê-ques, les marquis, les comtes et tous les ordres de personne majeure et infé-rieure”. Et comme le premier diplôme de Lambert, il avait une haute signifi-38

cation politique: il ne s’agit que d’une simple confirmation de biens pour lenouvel évêque d’Arezzo, Pierre III (900-916), mais le fait que son destinatairesoit un prélat toscan a son importance en termes de ralliement régional, etsurtout on y trouve en trois noms l’éventail des soutiens du jeune souverain,puisque la requête fut introduite par Adalbert, “illustre marquis de Toscane”dont l’appui était vital pour l’accès à Rome et par les “très chers comtes” Sige-fredus (de Plaisance et de Milan, récompensé de son adhésion par la charge decomte du Palais) et Adelelmus (de Valence).

Louis entama ensuite une lente descente vers Rome. Son adversaire, lui,semblait perdre ses soutiens traditionnels, si l’on en juge par la délivrance d’undiplôme de Louis pour Saint-Sixte de Plaisance, la fondation de sa grand-mère,qui fut l’occasion de constater le ralliement d’un évêque oriental, Adelmannusde Concordia. Bérenger se retira plus à l’est encore, jusqu’à Trieste. De là, en39

novembre 900, fut émis un diplôme (le premier depuis le mois de juin et le seuljusqu’à l’été suivant) à l’intention de l’église d’Aquilée. Seule la connaissancedu contexte permet d’en apprécier le côté pathétique, qui au-delà du contenu endit long sur la dimension critique de la situation. Bérenger en était réduit à fairedes vœux pour sa propre reproduction comme s’il pressentait que lui vivant sesprojets n’aboutiraient pas, pour le rétablissement du royaume et pour sa sécuri-

OFFERGELD, Reges pueri: Das Königtum Minderjähriger im frühen Mittelalter (Hanovre, 2001:Schriften der Monumenta Germaniae Historica 50), pp. 500-505.

I diplomi di Lodovico III e di Rodolfo II (sec. IX-X), ed. L. SCHIAPARELLI (Rome, 1910:38

Fonti per la storia d’Italia 37): D LIII 2 (“aelectione... ab omnibus episcopis, marchionibus,comitibus cunctisque etenim maioris inferiorisque personae ordinibus facta”).

D LIII 5. Adelmannus était le plus oriental des ‘cadres’ ralliés à un adversaire de39

Bérenger, qui, sauf les éclipses de fidélité de la part de l’évêque de Vérone, avait toujours pucompter sur son bastion frioulan; la présence d’Adelmannus auprès de Louis III s’expliquecependant probablement moins par un choix politique affirmé que par le fait qu’il n’était autre,sans doute, que l’ancien diacre et minister d’Engelberge qui avait déjà veillé aux intérêts deSaint-Sixte quelques années auparavant et qui devait avoir gardé des liens étroits avec lemonastère (cf. Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII, 1, Documenti dei fondi cremonesi (759-1069), ed. E. FALCONI (Crémone, 1979), n° 30).

73Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence

té personnelle: “ob... aucmentacionem nostrae prolis necnon et nostri regnistabilimentum; pro nostrae tuitionis salvatione et nostrae prolis aucmenta-cione”; on est loin du ton d’espoir sur lequel, au printemps 872, Charles leChauve formait de tels souhaits pour lui-même au début de la grossesse deRichilde. Bérenger soulignait aussi sa filiation spirituelle avec le patriarche40

nouvellement entré en charge, Frédéric (900-922), filiation probablement toutepolitique, de même nature que celle unissant les papes aux souverains ou auxgrands et que l’on peut imaginer avoir été contractée à l’occasion même duséjour à Trieste, en un ressourcement propitiatoire accompagné d’une céré-monie où auraient été prononcés les souhaits de survie et de perpétuation (mas-culine) dont le texte se fait l’écho. C’est le même état d’esprit, probablement,41

qui transparaît encore dans une confirmation pour Saint-Zénon de Véroneaccordée quelques mois plus tard, en août 901: les moines devraient “s’acquit-ter” (“persolvant”) de prières pour la longévité et la stabilité du royaume, ainsique pour le salut de l’âme de Bérenger et de celle de son épouse Bertilla, pourla première et unique fois associée dans une formule de ce genre. De même42

n’est-ce peut-être pas un hasard si, une nouvelle fois, le prêtre de S. Procolo,Bonipertus, déjà honoré en 896, fut récompensé de ses oraisons pour Béren-ger.43

Au début de l’été 902, la fortune revenait du côté de Bérenger. Ayant réus-si à retourner en sa faveur le marquis de Toscane, il marcha sur Pavie et con-traignit Louis à quitter le pays. Puisqu’il était revenu seul en lice, la formula-tion des actes se fit plus pacifiée: on n’y trouve plus de vœux anxieux pour lasurvie du royaume, la longévité du prince ou sa perpétuation en une hypothé-tique descendance, il n’est plus guère question que du salut de l’âme du seulBérenger. Par ailleurs, après avoir été des années durant gloriosissimus, levoici “sérénissime”, bénéficiant ainsi d’une épithète à usage exclusif du roi,susceptible d’introduire davantage de distance vis-à-vis des grands, que l’épi-

D KII 364.40

D. Bér.I 33.41

D. Bér.I 34. À part D Bér.I 33 déjà cité, les autres diplômes comportant des clauses de42

prière, auxquels on peut ajouter les motivations du remedium animae parfois exprimées au débutdes actes, évoquent l’âme de Bérenger seul, éventuellement associé à ses prédécesseurs, au“status regni” ou à l’ensemble de ses “parentes” (D Bér.I 7, 9, 12, 16, 20, 39), groupe dont nefait pas partie Bertilla.

D Bér.I dep. 10.43

74 FRANÇOIS BOUGARD

thète “glorieux” ou “très glorieux” avait pu jusque-là rapprocher de lui. Un44

acte, surtout, marque l’affirmation de l’autorité retrouvée, celui passé au lende-main du retour dans la capitale. Le 17 juillet 902, Bérenger y confirmait àl’évêque de Reggio Emilia la possession d’un domaine anciennement fiscalissu d’une donation de Lambert quelques années auparavant: manière de passerl’éponge sur une gestion passée tout en réintégrant dans son cercle l’évêquePierre, ainsi pardonné de s’être rangé du côté de Louis. Mais le plus importantest dans la date de lieu: “Actum palatio Ticinensi, quod est caput regni nostri”.L’expression caput regni est unique dans les diplômes de Bérenger et dans laproduction diplomatique en général, qui n’use au reste que rarement de sonéquivalent sedes regni avant le XII siècle: comment ne pas y voir un communi-e

qué de victoire, valant aussi comme déclaration programmatique vis-à-vis deceux qui persisteraient à ne voir en lui que le représentant d’un pouvoir régio-nal cantonné à Vérone?45

Hugues de Provence, de la mise en scène de la royauté aux signes exté-rieurs de l’Empire

Le règne de Hugues de Provence offre matière à remarques du même type,à commencer par celles qui concernent les clauses de prières. Élu à Pavie le6 juillet 926, Hugues entrait à Vérone un mois plus tard; à l’automne on le vità Asti; il passa Noël à Trente puis rentra à Pavie à la mi-février 927. Les pre-miers mois de cette prise de possession rapide et énergique du royaume, quitranchait avec les épisodes d’accession au pouvoir de la part des souverainsprécédents et qui fit beaucoup pour la légende de Hugues, s’accompagnent de

Dans la ligne du signum royal, Bérenger est, jusqu’en 902, qualifié le plus souvent de44

gloriosissimus, à raison de vingt-cinq occurrences contre cinq pour serenissimus (D Bér.I 4, 8,14, 20, 23) et une pour piissimus (D Bér.I 31). Par la suite s’impose serenissimus, qui reste enusage après le couronnement impérial de 915, sauf exceptions: encore cinq occurrences degloriosissimus, D Bér.I 42, 50, 66, 68, 71; cinq pour piissimus (D Bér.I 75, 82, 91-92, 101),davantage usité dans la datation; une pour excellentissimus (D Bér.I 45, pour Saint-Gall), uneautre pour invictissimus (D Bér.I 123; voir aussi D Bér.I 54 dans la datation).

D Bér.I 35; Pierre de Reggio avait bénéficié d’un diplôme de Louis en octobre 900 (D45

Lambert 4). Sur l’expression sedes regni, cf. PH. DEPREUX, “Le ‘siège du royaume’: Enjeuxpolitiques et symboliques de la désignation des lieux de pouvoir comme sedes regni en Occident(VI -XII siècle)”, in: Les villes capitales au Moyen Âge: XXXVI congrès de la Société dese e e

historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public (Istanbul, 1 -6 juin 2005) (Paris,er

2006: Publications de la Sorbonne, série Histoire ancienne et médiévale 87), pp. 303-326.

75Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence

diplômes qui sont surtout des confirmations de l’existant, valant comme autantde constats d’allégeance de la part des demandeurs. Rares sont ceux qui obtien-nent alors de vraies donations; parmi eux, les chanoines de Saint-Remi deBerceto, dépendants de l’évêché de Parme tout en étant placés sous la tutelledu sacré Palais depuis la fondation de l’établissement par Liutprand, bénéficiè-rent de quelques manses pour leur entretien alors que Hugues venait de faireson retour à Pavie: “pro mercede et remedio animae nostrae”, ce qui est fortbanal, mais aussi “ut imperium nostrum inviolabile perseveret”, en un souhaitqui venait à point nommé pour le pouvoir à peine installé.46

Mais Hugues se distingue surtout dans le souci apporté dans la mise enscène de la faveur royale, avec ce que cela entraîne de modifications concrètesdans les diplômes eux-mêmes. Les Miracles de saint Colomban, rédigés vers950-960, en fournissent ainsi un récit très imagé, tout en prêtant matière à uneréflexion supplémentaire. Ils racontent comment, en 929, le précepte renouve-lant l’ensemble des titres royaux, impériaux et pontificaux du monastère deBobbio fut préparé par un procès-spectacle où l’on fit intervenir Colomban lui-même, par le biais de ses reliques (le corps, la coupe et la besace du saint),pour venir à bout de principes réticents à reconnaître les droits fonciers del’abbaye sur les terres qu’ils occupaient. La nouveauté n’est pas tant dansl’existence d’un moment judiciaire comme préalable nécessaire à l’établisse-ment du diplôme, dont il conditionne le respect, que dans la manière dont jus-tice fut obtenue. Tout avait été préparé par le roi lui-même, qui avait conseilléde faire venir le corps de Colomban à Pavie, et par l’abbé de Bobbio Gerlan,qui avait tous les atouts en main puisque, outre sa charge religieuse, il étaitresponsable de l’ensemble de la production des diplômes royaux, en sa qualitéd’archichancelier. L’acte lui-même est malheureusement perdu, mais il est47 48

D UL 7 (17 février 927).46

Miracula sancti Columbani, ed. H. BRESSLAU, in: Monumenta Germaniae Historica:47

Scriptores 30.2 (Hanovre, 1934), pp. 993-1015; sur l’affaire, cf. F. BOUGARD, “La relique auprocès: Autour des Miracles de saint Colomban”, in: Le règlement des conflits au Moyen Âge:XXXI congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur publice

(Angers, mai 2000) (Paris, 2001: Publications de la Sorbonne, série Histoire ancienne etmédiévale 62), pp. 35-66; H. KELLER et Ch. DARTMANN, “Inszenierung von Ordnung undKonsens: Privileg und Statutenbuch in der symbolischen Kommunikation mittelalterlicherRechtsgemeinschaften”, in: Zeichen – Ritual – Werte: Internationales Kolloquium desSonderforschungsbereichs 496 an der Westfälischen Wilhelms-Uuniversität Münster, ed.G. ALTHOFF (Münster, 2004), pp. 201-223, aux pp. 203-212.

D UL dep. 2, dont le texte, mention de la bulle d’or comprise, a servi à confectionner le48

faux D UL 51.

76 FRANÇOIS BOUGARD

peu probable qu’il se soit étendu sur les circonstances de sa rédaction.L’efficacité du diplôme est, ici, plus dans le souvenir de l’événement qui l’aprovoqué chez ceux qui auraient à en respecter la teneur que dans l’éventuellesolennité de sa formulation. Cela rend d’autant plus précieux le témoignagehagiographique ... tout en incitant à la prudence quant à son éventuelle ‘suvalori-sation’. J’avais souligné ailleurs le caractère exceptionnel des Miracles desaint Colomban pour l’Italie, mais49 peut-être faudrait-il nuancer le propos. Laconfirmation générale accordée par Louis III à Saint-Silvestre de Nonantola en902, un faux du XIII siècle dans lequel le protocole, la formule de corrobora-e

tion et l’eschatocole paraissent empruntés à un original perdu, fait ainsi étatd’un rassemblement des grands à S. Michele Maggiore de Pavie devant lecorps de saint Silvestre, qui aurait donc été apporté dans la capitale comme lefut celui de Colomban depuis Bobbio en 929: on peut alors penser que Hu-50

gues n’eut pas l’exclusive du petit théâtre des reliques à des fins ‘diplomati-ques’, même s’il reste vrai que leur recours paraît coïncider avec le temps desrois provençaux.

L’iconographie royale est peut-être un terrain plus sûr pour juger des ap-ports de Hugues. Dès son avènement fut en effet mise au point une matrice quile représente non plus de profil jusqu’à mi-corps mais jusqu’aux épaules, bar-bu, portant une couronne fermée posée comme un casque ou une coiffe, sur-montée de trois pointes et, dans la main gauche, un long sceptre fleuronné. Sila couronne fermée avait vu le jour avec son prédécesseur immédiat au trôned’Italie, Rodolphe II (922-926), le sceptre est une nouveauté absolue, sur la-quelle Hagen Keller a attiré l’attention à plusieurs reprises. C’est la premièrefois en effet que le souverain était représenté avec l’insigne du pouvoir royal,et l’image ainsi diffusée fut un jalon essentiel dans le chemin qui mena àl’adoption du sceau d’Otton I en 962, où l’empereur de face porte cette foiser

les attributs destinés à devenir classiques (sceptre, globe, couronne litur-gique). On ne saurait trop insister sur cette innovation, qui en dit long sur la51

BOUGARD, “La relique”, pp. 56-57.49

D LIII †4: “congregatis Ticinum in ecclesia Beati Michaelis Archangeli que dicitur50

Maior multis fidelibus nostris, videlicet archiepiscopo Mediolanensi Andrea, episcopis,abbatibus, ducibus, comitibus seu ceteris nobilibus regni Italici, manu propria coram eisfirmavimus et supra beati Silvestri corpora obtulimus et anuli nostri impressione adsignariiussimus”.

H. KELLER, “Ottonische Herrschersiegel: Beobachtungen und Fragen zu Gestalt und51

Aussage und zur Funktion im historischem Kontext”, in: Bild und Geschichte: Studien zurpolitischen Ikonographie: Festschrift für Hansmartin Schwarzmaier zum 65. Geburtstag, ed.K. Krimm et H. JOHN (Sigmaringen, 1997), pp. 1-49, à la p. 13 (repris in ID., Ottonische

77Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence

conscience que Hugues pouvait avoir de ses fonctions et de ce qu’elles impli-quaient. Depuis 888, il était le premier à accéder au trône d’Italie alors qu’iln’avait que rang de comte et marquis, ce qui lui donnait peut-être une certaine‘fraîcheur’ et une capacité d’inventivité par rapport à ses prédécesseurs déjàrevêtus des habits de la royauté, fût-elle extérieure. La question de l’influencebyzantine dans une telle modification se pose, certes, puisque les sceaux desempereurs orientaux, même s’ils se cantonnent à des figurations de face, nemanquent pas de références au sceptre (tenu de biais par rapport à l’épaulegauche) aux VIII -IX siècles ou, plus près des années 920, au labarum ou à lae e

croix patriarcale (tenue droite) qui pouvaient en tenir lieu pour un œil nonaverti ou tout au moins servir d’inspiration. Mais si inspiration iconogra-52

phique il y eut, celle-ci reste lointaine et, dans tous les cas, ne fut en rien ser-vile. La figuration reste occidentale dans la posture de profil, seuls ont changéles attributs principaux et c’est l’évolution d’un sceau italien à l’autre quifrappe plus que la comparaison avec l’Orient: les armes ont fait place ausceptre, tenu par le roi en avant de lui comme Rodolphe II, son prédécesseurimmédiat, tenait la lance. Si le sens du sceptre, à en croire les ordines de cou-ronnement qui brodent sur la Bible (Psaumes 44, 7: “virga aequitatis, virgaregni tui”), est bien d’exprimer la capacité à corriger les sujets autant que ladroiture et l’équité du commandement, on ne pouvait trouver meilleur attribut53

pour un roi qui avait pris le contrôle de tout le pays sans coup férir en l’espacede quelques semaines: le ‘message’ de la carotte et du bâton ainsi transmis aux

Königsherrschaft: Organisation und Legitimation königlicher Macht (Darmstadt, 2002),pp. 131-166, aux pp. 139-140); ID., “Zu den Siegeln”, pp. 417-418, 438. Reproduction du sceaude Hugues dans SCHRAMM, Die deutschen Kaiser und Könige, n° 72.

Sceptre en biais sous Philippicus (711-713), Irène (797-802), Théodora (843-856);52

labarum sous Basile I et Constantin (869-879), Léon VI et Alexandre (886-912), Alexandre eter

Constantin VII (912-913); croix patriarcale sous Constantin VII et Zoé (914-919): cf. G. ZACOS

et A. VEGLERY, Byzantine Lead Seals, 1.1 (Bâle, 1972), n 30, 40, 55b-c, 59-62, 64.os

Cf. Le Pontifical romano-germanique du X siècle, ed. C. VOGEL et R. ELZE, 3 vols. (Cité53 e

du Vatican, 1963-1983: Studi e testi 226-227, 269), 1, LXXII, 21, pp. 256-257: “Accipe virgamvirtutis atque aequitatis qua intellegas mulcere pios et terrere reprobos ...”; et Widukind àpropos du couronnement d’Otton I en 936: “His signis ... monitus paterna castigationeer

subiectos corripias primumque Dei ministris, viduis ac pupillis misericordiae porrigas ...”(Widukind, Res gestae Saxonicae II, 1, ed. in: Quellen zur Geschichte der sächsischen Kaiserzeit,ed. A. BAUER et R. RAU (Darmstadt, 1971: Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte desMittelalters 8), p. 88). Le PRG est certes postérieur au règne de Hugues, mais on sait que lesformules qu’il contient, spécialement pour la remise de la couronne et du sceptre, reprennent àla lettre celles d’ordines remontant au IX siècle; cf. G. LANOË, “Les ordines de couronnemente

(930-1050): Retour au manuscrit”, in: Le roi de France et son royaume autour de l’an mil, ed.M. PARISSE et X. BARRAL I ALTET (Paris, 1992), pp. 65-72.

78 FRANÇOIS BOUGARD

demandeurs de préceptes au moment de satisfaire leurs requêtes était aussiclair que l’action politique concrète.

Avec le deuxième sceau mis au point sous Hugues de Provence, l’inspira-tion byzantine paraît en revanche plus nette. En 931, Lothaire, âgé de cinq ansau plus, fut proclamé roi à Pavie. De ce moment, son nom figura sur les mon-naies ainsi que dans la titulature, la date et la souscription (double mono-gramme) des diplômes, tandis que les juges et les notaires ne furent plus “duseigneur roi” mais “dominorum regum”. L’adoption du mos Grecorum enpolitique – l’association d’un enfant – entraîna dans un sens grec la modifica-tion de l’‘image souvenir’ transmise sur le diplôme par le sceau, où l’on vitdésormais les deux rois de profil, le fils plus petit que le père mais l’un commel’autre portant une couronne fermée à trois pointes fleuronnées et tenant unsceptre également fleuronné. Était ainsi interprétée selon les canons occiden-54

taux (le souverain de profil) l’image ordinaire des basileis associés, distinguésde toutes les façons possibles (par la taille, par la présence ou l’absence debarbe et / ou de moustache, par la couronne plus ou moins ornée, par la posi-tion au premier ou à l’arrière-plan) mais toujours de face. L’importance de55

cette figuration double est soulignée par la formule de corroboration de cer-tains diplômes, qui attire volontiers l’attention sur elle en une brève descrip-tion, manière de ‘donner à voir’ le sceau à l’auditoire lors de la lecture-récita-tion du texte: “propriis manibus firmatum, sigillo nostre comunis ymaginis”,entend-on en 937; “anulo nostro impressione iussimus insigniri, in quo imagopatris nostri impressa esse videtur”, entendrait-t-on encore en 945, dans lepremier diplôme émis et daté au nom de Lothaire seul après le ‘coup d’État’ deBérenger II, en une ultime déclaration de filiation.56

Reproduction du sceau dans R. HIESTAND, Byzanz und das Regnum Italicum im 10.54

Jahrhundert (Zurich, 1964: Geist und Werk der Zeiten 9), en regard des pp. 176 et 192;SCHRAMM, Die deutschen Kaiser und Könige, n° 73.

Voir les multiples exemples depuis le VII siècle jusqu’à Romain Lécapène in: ZACOS et55 e

VEGLERY, Byzantine Lead Seals, n 11, 14, 16, 20, 29, 44, 59-60, 62, 65, 67-68. Les princesos

lombards de Capoue-Bénévent, chez qui la pratique de l’association était courante (mais pourlesquels on n’a pas gardé de sceau avant le X siècle), étaient aussi représentés de face, ce qui ae

pu constituer un relais iconographique pour l’adoption de la figuration groupée au nord: cf.R. Poupardin, “Étude sur la diplomatique des princes lombards de Bénévent, de Capoue et deSalerne”, Mélanges d’archéologie et d’histoire 21 (1901), pp. 117-180, aux pp. 163-166. Pourl’heureuse expression d’‘image souvenir’ à propos du sceau, ‘Erinnerungsbild’, cf. KELLER,“Herrscherurkunden”, p. 243.

D UL 44; D Loth. 1, délivré sous la surveillance étroite de Bérenger, intercédant comme56

“conseiller suprême du royaume” (“summus regni consiliarius”); voir infra pour une expressionsimilaire à propos de la bulle du D UL 64.

79Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence

L’emprunt par Hugues, pour d’évidents motifs de perpétuation dynastique,d’une pratique politique byzantine, avec ses à-côtés symboliques, s’inscrit dansune recherche plus générale de contacts avec l’empire d’Orient, qui fait l’unedes originalités de son règne. Dès les premiers mois de son gouvernement une57

ambassade fut envoyée à Constantinople “pour y faire connaître son nom”:58

démarche couronnée de succès, puisque Constantin Porphyrogénète consacreun chapitre du De administrando imperio à la généalogie de Hugues, en sefondant probablement sur les informations de la ‘carte de visite’ transmise à cemoment-là, où l’on ne manquait pas d’insister sur la filiation du nouveau roiavec Charlemagne. En 934 ou 935, Romain Lécapène lui fit passer une de-59

mande d’intervention, appuyée par d’importants cadeaux, contre ses sujets ausud de Rome. En 940-942, après un échange d’ambassades, une flotte grecque60

vint prêter main forte à Hugues contre les Sarrasins du Freinet, tandis qu’étaitconclu un projet de mariage entre l’une de ses filles, Berthe, et Romain II,projet concrétisé par la célébration de leurs fiançailles à Constantinople, enseptembre 944.61

Hugues s’imposait ainsi comme un interlocuteur privilégié de Byzance,voire comme son interlocuteur unique: le mariage de sa fille Alda avec Albéricde Rome avait notamment privé ce dernier de la possibilité d’une union avecune princesse grecque, pour laquelle avaient été entamés des pourparlers quel-que temps auparavant. Pour autant, Hugues ne réussit pas à tirer les fruits de62

cette politique sur le plan intérieur. Comme tout détenteur de la couronne d’Ita-lie, il visait la dignité impériale. Ses échecs répétés pour s’imposer à Rome (en927, 932, 933, 936, 941) montraient assez la difficulté de l’opération et lapersévérance de son propos. Or, au tournant de l’année 941-942, la situation se

Voir sur la question, ici résumée à grands traits, HIESTAND, Byzanz, chapitre 8, pp. 145-57

192.Liudprandi Cremonensis Antapodosis III, 22, ed. CHIESA, p. 76: “studuit et achivis nomen58

suum longe a nobis positis notum facere” (BZ 1510).Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, 26, ed. G. MORAVCSIK, trad. R.J.59

HEALD JENKINS (Washington, D.C., 1967: Corpus fontium historiae byzantinae 1), pp. 108-113.L’envoi de généalogies présentant les nouveaux souverains sous leur meilleur jour semble avoirété un trait récurrent des correspondances diplomatiques avec Byzance; cf. M. CANARD, “Unelettre de Muhammad Ibn Þugj al-Ihºîd émir d’Égypte à l’empereur byzantin Romain Lacapène”,Byzantion 11 (1936), pp. 717-728.

Constantin Porphyrogénète, De cerimoniis, [II], 44, ed. J.J. REISKE (Bonn, 1829: Corpus60

scriptorum historiae byzantinae [12]), pp. 660-664 (BZ 1729).Liudprandi Cremonensis Antapodosis V, 9, 14, 16-17, 20, ed. CHIESA, pp. 128, 130, 132-61

135 (BZ 1840, 1892, 1902, 1929-1930, 1981).Liudprandi Cremonensis Antapodosis IV, 3, ed. CHIESA, p. 97 (BZ 1755).62

80 FRANÇOIS BOUGARD

dégrada quand le marquis Bérenger (futur Bérenger II), averti que Hugues avaitété mis au courant d’un complot qu’il tramait contre lui, quitta le royaume pourtrouver refuge auprès du duc de Souabe, puis du roi de Germanie Otton.63

L’affaire n’était pas sans importance, puisque de tous les rivaux potentiels deHugues, Bérenger était le seul à être resté bien en cour, mais il était aussi leplus dangereux, en sa qualité de petit-fils de Bérenger I , une filiation qui luier

donnait plus qu’à d’autres la position et l’ascendant requis pour mobiliserautour de sa personne.

Le risque que faisait peser la présence de Bérenger en Francie orientaleobligeait Hugues à trouver un contre-feu, ce qu’il fit en stoppant la campagnemilitaire contre le Freinet: autant se garder la possibilité d’une utilisation desSarrasins contre une éventuelle incursion venue du nord. À partir de l’été64

942, aussi, Hugues évita tout déplacement important hors de Pavie, se limitantà de brèves visites en Émilie, comme s’il était sur la défensive dans l’attente65

d’une initiative adverse qu’il pressentait inéluctable; tout éloignement descentres du pouvoir, comme pourrait l’être une nouvelle expédition vers Rome,serait une occasion immédiatement saisie par Bérenger. La production desdiplômes prit un rythme élevé: sept pour la seule année 943, soit plus que pourtoutes les autres années du règne, comme si l’on s’appliquait à resserrer lesrangs autour du souverain et de son fils Lothaire, qui approchait de sa majoritépolitique ou venait de l’atteindre.

De la douzaine d’actes émis entre l’été 942 et janvier 945, date du retourde Bérenger et de l’éviction de Hugues, deux méritent une attention particu-lière. L’un des rares à avoir été délivrés hors de la capitale fut ainsi passé àPlaisance, en mars 943. Là furent donnés quelques biens à l’église Saint-66

Antonin, en même temps que lui étaient confirmées ses possessions, placéessous la protection des souverains. Cependant, le diplôme est dit testamentum:c’est que la faveur était accordée pour le luminaire des âmes de Hugues et deLothaire, en une motivation qui n’apparaît que cette seule fois dans toute leurproduction. Elle l’est aussi pour l’âme de leur avius, l’“empereur Lothaire” ...en réalité le roi Lothaire II, qui reposait à Saint-Antonin depuis 869, comme onne manqua pas au reste de le rappeler (“pro Dei amore et animae avii nostriLotharii imperatoris, cuius corpus infra basilicam Sancti Antonini martyris

Liudprandi Cremonensis Antapodosis V, 10-12, ed. CHIESA, pp. 128-129 (BZ 1919,63

1912).Liudprandi Cremonensis Antapodosis V, 16-17, ed. CHIESA, pp. 132-133 (BZ 1930).64

À Plaisance en mars 943, à Reggio en mai 944: D UL 65, 75.65

D UL 65.66

81Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence

humatum quiescit”). Cette sortie à Plaisance, la seule que fit Hugues hors dePavie cette année-là, a tout du pèlerinage dynastique, pour honorer dans la citéque son fils Boson, archichancelier, gouvernait comme évêque depuis trois ansla mémoire d’un ancêtre ‘impérialisé’ pour l’occasion.

Cependant, dans le même texte est aussi évoqué le ‘vrai’ empereur Lo-thaire [I ], seul souverain avec Charlemagne à être nommément cité parmi ceuxer

dont les diplômes furent confirmés (“imperatores Karolus [et] Lotharius”). Lapromotion de Lothaire II à l’Empire relèverait-elle alors d’une simple confu-sion, ou croyait-on à Plaisance que le personnage enterré à Saint-Antonin étaitLothaire I ? Si confusion il y a, elle était en réalité entretenue par Hugues lui-er

même, dont il est difficile de penser qu’il n’ait pas eu une connaissance précisede ses ancêtres. La généalogie qu’il avait transmise à Constantinople peu aprèsson accession au trône, après avoir évoqué Charlemagne, racontait en effetcomment “le grand Lothaire, grand-père de l’illustre roi Hugues”, s’était empa-ré de Rome par les armes, y avait été couronné par le pape et était mort à Plai-sance alors qu’il rentrait vers Pavie. Le malentendu était donc entretenu en67

haut lieu depuis longtemps et l’insistance sur la dimension impériale de Lo-thaire II n’est pas fortuite.

Elle l’est d’autant moins lorsqu’on met ce diplôme en relation avec celuipar lequel, le 15 août 942, fête de l’Assomption, Hugues et Lothaire avaientfait don de trois domaines à Saint-Ambroise de Milan, pour le repos de leurâme et celui de la duchesse Berthe, leur mère et grand-mère fille de Lothaire II,au moment d’y rendre officielle leur élection de sépulture, “si divina permiseritprovidentia”. L’acte sort de l’ordinaire par son objet, l’élection de sépulture,68

rarement exprimée dans le cadre des diplômes. Il était aussi solennel par son69

aspect, puisqu’il était écrit en lettres d’or sur parchemin pourpre et scellé d’une

67 Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, 26, p. 108. Sur les manipulationsgénéalogiques entreprises aussi bien par Hugues que par sa mère, Berthe de Toscane, cf.G. Gandino, “Aspirare al regno: Berta di Toscana”, in: Agire da donna: Modelli e pratiche dirappresentazione (secoli VI-X): Atti del convegno, Padova 18-19 febbraio 2005, ed. C. LA ROCCA

(Turnhout, 2007: Haut Moyen Âge 3), pp. 249-268, spéc. pp. 258-259.D UL 64.68

Deux cas connus avant celui-ci: Lothaire I en 855, alors qu’il était malade et s’apprêtait69 er

à se retirer à Prüm (Die Urkunden Lothars I. und Lothars II., ed. T. SCHIEFFER (MonumentaGermaniae Historica: Diplomata Karolinorum 3), D Loth.I 139); Charles le Chauve en 875,dans un diplôme solennel (bullé) émis le jour de Pâques (27 mars) alors qu’il se préparait peut-être à passer en Italie pour prendre la succession de Louis II (celui-ci avait cessé toute activitédepuis décembre 874; il mourut le 12 août 875) promise par Adrien II: D KII 339.

82 FRANÇOIS BOUGARD

bulle d’or. L’emprunt à Byzance est ici double. D’une part la représentation70

figurée sur la bulle était probablement la même que celle des sceaux de cire, sil’on en juge par le fait que, comme eux, elle comportait l’image des deux sou-verains: “bulla aurea nostris imaginibus insignita”. Mais là n’était pas la vraienouveauté en 942 puisque, comme on l’a vu, cela faisait plus de dix ans que lesdestinataires de la faveur royale avaient eu le temps de s’habituer à cette va-riante à la mode grecque du portrait dédicacé. L’important était dans l’emploidu métal précieux et surtout dans celui d’un support pourpre, calligraphié enlettres d’or. Hugues renouait avec une tradition peut-être inaugurée en Occi-dent par Aripert II au VIII siècle, interrompue aussitôt après lui jusqu’à notree

époque mais dont l’Orient grec avait gardé l’usage dans sa correspondancediplomatique avec les plus grands, comme l’empereur latin et le pape. On se71

plaît à imaginer, s’il est vrai que le document fut seul de son espèce sous lerègne de Hugues, que dans les circonstances difficiles où celui-ci se trouvait,72

voyant s’éloigner la perspective d’une dignité qu’il poursuivait depuis seizeans, il a voulu manifester avec le panache du chrysobulle, rédigé sur un parche-min apporté de Byzance à l’occasion d’une ambassade (cadeau diplomatique,acquisition plus ou moins licite sur le marché de Constantinople?) et gardéjusque-là pour des occasions meilleures, le fait qu’il possédait au moins tousles signes extérieurs de l’Empire jusque dans la “symphonie de pourpre et or”manifestant sa philotimia. En ce sens, la perspective du diplôme pour Saint-73

L’acte n’est parvenu qu’en copie, mais on possède une description de l’original rédigée70

au XIV siècle: scriptum erat litteris aureis in corio pissis; sur l’interprétation de l’expressione

corio pissis, voir le commentaire de Schiaparelli. L’importance du document a été relevée parHIESTAND, Byzanz, pp. 189-190 pour ce qui relève de la forme externe, mais sans mise enrelation avec le contenu et le contexte. Hugues est le premier depuis Gui de Spolète à renoueravec un scellement métallique, qui fut aussi utilisé pour le diplôme de confirmation accordé àBobbio en 929 à l’issue du procès-spectacle évoqué plus haut et peut-être pour un autreégalement à destination de Bobbio en 939 (D UL dep. 15; cf. BZ 1814); les autres mentions debulle ou de sigillum aureum correspondent à des actes faux (D UL 29, 51).

Cf. C. BRÜHL, “Purpururkunden”, in: Festschrift für Helmut Beumann zum71

65. Geburtstag, ed. K.-U. JÄSCHKE et R. WENSKUS (Sigmaringen, 1977), pp. 3-21; rééd. in: ID.,Aus Mittelalter und Diplomatik: Gesammelte Aufsätze, 3 vols. (Darmstadt, 1989-1997), 2,pp. 601-619.

Schiaparelli n’exclut pas, mais sans autre argument que l’indication de l’apposition d’un72

sigillum aureum, que le diplôme accordé à Bobbio en 929 ait été rédigé sur pourpre; mais il n’ya pas de lien nécessaire entre la présence de la bulle et la nature du parchemin, cf. BRÜHL,“Purpururkunden”, p. 15 n. 83.

Cf. F. DÖLGER, “Die Kaiserurkunden der Byzantiner als Ausdruck ihrer politischen73

Anschauungen”, Historische Zeitschrift 159 (1939), pp. 229-250, à la p. 235; repris in: ID.,Byzanz und die europäische Staatenwelt: Ausgewählte Vorträge und Aufsätze (Ettal, 1953),