F. Sacchetti, Les amphores grecques dans le Nord de l’Italie. Échanges commerciaux entre les...

Transcript of F. Sacchetti, Les amphores grecques dans le Nord de l’Italie. Échanges commerciaux entre les...

Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine – 10

Les amphores grecquesdans Le nord de L’ItaLIe

Federica Sacchetti

éditions errance | Centre Camille Jullian

Responsable légal :Marie-Brigitte Carre, Directrice du CCJDirecteur de la publication :Henri TrézinyComité de pilotage :Marie-Brigitte Carre, Xavier Delestre, Henri TrézinyConception graphique :Véronique GémonetMise en page de ce volume :V. Gémonet, Lucien Rivet, Sylvie Saulnier

Comité de lecture :Ph. Borgard (CCJ, CNRS), S. Bouffier (CCJ, Aix-Marseille Université), J.-P. Brun (Collège de France), M-Br. Carre (CCJ, CNRS), X. Delestre (CCJ, DRAC PACA), D. Garcia (CCJ, AMU, Inst. Univ. de France), M. Griesheimer (CCJ, AMU), A. Hermary (CCJ, AMU), Ph. Jockey (CCJ, AMU), M. Lombardo (Professeur à l’Université de Lecce), T. S. Loseby (Professeur à l’Université de Sheffield), J.-M. Mignon (Service archéologique départemental du Vaucluse), P. Pomey (CCJ, CNRS), L. Rivet (CCJ, CNRS), J. Sanmarti (Professeur à l’Université de Barcelone), J.-Chr. Sourisseau (CCJ, AMU), H. Tréziny (CCJ, CNRS), C. Virlouvet (École française de Rome), E. Voutiras (Professeur à l’Université de Thessalonique).

Conseiller scientifique pour ce volume : Jean-Christophe Sourisseau.

© 2012 pour tous pays,Édition Errance, éditeur du groupe Actes Sud,BP 90038 13633 Arles CédexTel. 04-88-65-92-05 / 06-99-30-70-87Fax : 01 43 29 34 88Courriel : [email protected]://www.libairie-epona.fr

Centre Camille JullianMaison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme5 rue du Château de l’Horloge. BP 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2

ISBN : 978-2-87772-486-9ISSN : 2101-2849

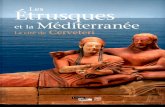

Illustrations de couverture : dessin d’amphore grecque occidentale de forme « » et photo d’un fond d’amphore d’Adria du même type avec graf-fito (© F. Sacchetti) ; conception graphique St. Renaut (CNRS/LAMPEA)Illustration 4ème de couverture : Adria, nécropole de Cà Cima, Tombe 11 (© Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto).

Publications du Centre Camille Jullian

Envoyer les manuscrits à :Henri TrézinyBibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine

Centre Camille JullianMaison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme5 rue du Château de l’Horloge. BP 647,13094 Aix-en-Provence Cedex 2

Ouvrage financé parle programme européen Marie Curie

Dans la lignée des anciens Travaux du Centre Camille Jullian, la Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine (BiAMA) regroupe des travaux (monographies, actes de colloques, ouvrages collectifs) en relation avec les programmes scientifiques du Centre Camille Jullian, sur l’histoire et l’archéologie de la Gaule méridionale, de l’Afrique du Nord et du bassin méditerranéen. La BiAMA peut comprendre des sous-séries, comme la collection Études massaliètes (EtMassa).

AGAME - Archaic and classical Greek Amphoras in north-western Mediterranean area and central Europe :

diffusion, origin and contents (2010-2012)Intra-European Fellowships (IEF) Call : FP7-PEOPLE-2009-IEF, Marie Curie «Promoting Science» - reference number : 252132

BIBLIOTHÈQUE D’ ARCHÉOLOGIE MÉDITERRANÉENNE ET AFRICAINE - 10

Federica SACCHETTI

2012

LES AMPHORES GRECQUESDANS LE NORD DE L’ITALIE

ÉCHANGES COMMERCIAUX ENTRE LES APENNINSET LES ALPES AUX ÉPOQUES ARCHAÏQUE

ET CLASSIQUE

Sommaire

REMERCIEMENTS ............................................................................................................................................................................ 7

CRÉDITS .............................................................................................................................................................................................. 9

INTRODUCTION .............................................................................................................................................................................. 10

PREMIÈRE PARTIE :

Bilan des études sur les amphores grecques des époques archaïque et classique

CHAPITRE 1 : Les amphores corinthiennes et de type corinthien ............................................................................................................................ 15 1. Les amphores de type corinthien A et A’ ...................................................................................................................................... 16 2. Les amphores de type corinthien B ou corcyréen ........................................................................................................................ 32

CHAPITRE 2 : Les productions grecques occidentales archaïques ............................................................................................................................ 39 1. Les amphores de « forme 1 a » ................................................................................................................................................... 39 2. Les amphores de « forme 2 » ....................................................................................................................................................... 43

CHAPITRE 3 : Les amphores attiques et de type attique « à la brosse » ................................................................................................................... 49

CHAPITRE 4 : Les productions de l’Égée septentrionale ........................................................................................................................................... 53 1. La production attribuée à Mendé .................................................................................................................................................. 53 2. La production attribuée à Thasos ................................................................................................................................................. 57 3. Les productions des centres nord-égéens non identifiés .............................................................................................................. 61 4. Contenu ........................................................................................................................................................................................ 64 5. Diffusion en Méditerranée occidentale ........................................................................................................................................ 64

CHAPITRE 5 : Les productions de l’Égée orientale .................................................................................................................................................... 67 1. La production attribuée à Chios ................................................................................................................................................... 67 2. La production attribuée à Clazomènes ......................................................................................................................................... 76 3. Les amphores de type samien, milésien, et du groupe « Samos-Milet » ..................................................................................... 81 4. Les amphores du groupe « Solokha I » ........................................................................................................................................ 95

4

5

DEUXIÈME PARTIE :

Les amphores grecques de l’Italie du nord

CHAPITRE 1 : Le littoral et le territoire d’Adria ......................................................................................................................................................... 115 1. Adria : les nécropoles et l’habitat ................................................................................................................................................. 115 1.1. Bilan des études .................................................................................................................................................................... 115 1.2. Catalogue ............................................................................................................................................................................. 117 2. Ariano Polesine, lieu dit San Basilio : l’habitat ............................................................................................................................. 125 2.1. Bilan des études .................................................................................................................................................................... 125 2.2. Catalogue .............................................................................................................................................................................. 126 3. Crespino, lieu dit San Cassiano : l’habitat ..................................................................................................................................... 137 3.1. Bilan des études ................................................................................................................................................................... 137 3.2. Catalogue .............................................................................................................................................................................. 138 4. Rovigo, lieu dit Le Balone : la nécropole et l’habitat .................................................................................................................... 141 4.1. Bilan des études .................................................................................................................................................................... 141 4.2. Catalogue .............................................................................................................................................................................. 143 5. Analyse des données ...................................................................................................................................................................... 144

CHAPITRE 2 : Spina : les nécropoles de Valle Trebba et de Valle Pega et l’habitat de Valle Lepri de Comacchio 1. Bilan des études ............................................................................................................................................................................. 149 2. Catalogue ........................................................................................................................................................................................ 151 3. Analyse des données ...................................................................................................................................................................... 166

CHAPITRE 3 : Bagnolo San Vito, lieu dit Forcello : l’habitat 1. Bilan des études .............................................................................................................................................................................. 169 2. Catalogue ........................................................................................................................................................................................ 170 3. Analyse des données ...................................................................................................................................................................... 197

CHAPITRE 4 : Bologne/Felsina : l’acropole et l’habitat 1. Bilan des études .............................................................................................................................................................................. 201 2. Catalogue ........................................................................................................................................................................................ 203 3. Analyse des données ...................................................................................................................................................................... 208

CHAPITRE 5 : Marzabotto : l’habitat 1. Bilan des études .............................................................................................................................................................................. 211 2. Catalogue ........................................................................................................................................................................................ 214 3. Analyse des données ...................................................................................................................................................................... 261

CONCLUSIONS ..................................................................................................................................................................................... 265

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ............................................................................................................................................. 274

7

RemerciementsAix-en-Provence 21.04.2012

Cet ouvrage sur les amphores grecques dans le Nord de l’Italie est issu d’une Thèse de Doctorat en « Scienze Archeologiche » soutenue le 23 mars 2006 à l’Université de Padoue (Italie) devant un jury composé de Giovanni Uggeri (Professeur, Université de Rome, La Sapienza – Président du jury), Emanuele Papi (Professeur, Université de Sienne), Marisa Bonamici (Professeur, Université de Pise), Emanuela Montanari (Professeur, Université de Trieste). Pour cette thèse j’ai bénéficié pendant trois ans d’une bourse de l’Université de Padoue.

Cette publication en est une version remaniée suite à l’expérience acquise au cours de ces dernières années, après mon parcours de doctorat. Elle est également complétée par l’intégration de matériels découverts, ou rendus accessibles à l’étude, postérieurement à la conclusion de ma thèse. J’ai pu y parvenir en bénéficiant d’un post-doc de l’Université de Provence au Centre Camille Jullian d’Aix-en-Provence.

Je tiens à témoigner ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué, de diverses manières, à l’aboutissement de cette étude et à sa publication.

Mes remerciements vont aux membres du jury de Thèse pour les remarques et les conseils qu’ils ont formulés lors de la soutenance. À Giuseppe Sassatelli (Professeur, Université de Bologne) pour m’avoir confié ce sujet de recherche novateur dans le cadre des études sur le Nord de l’Italie. À Raffaele C. de Marinis (Professeur, Université de Milan), qui déjà au moment de mon cursus à la Scuola di Specializzazione in Archeologia de l’Université de Bologne m’a permis de faire mes premiers pas dans l’étude d’un sujet dont il a été pionnier pour ce secteur géographique, en me montrant sans aucune réserve les matériels de ses fouilles du Forcello, tant publiés qu’inédits. À Bruno d’Agostino (Professeur, Université l’Orientale de Naples) pour m’avoir donné accès au matériel alors inédit de ses fouilles des remparts d’époque archaïque de Cumes. À Emanuele Greco, directeur de la Scuola Archeologica Italiana di Atene, pour m’avoir accueilli à l’occasion de mes séjours d’étude en Grèce et notamment à la SAIA, et à Jack L. Davis, directeur de l’American School of Classical Studies at Athens, pour m’avoir ouvert les portes de la Stoa of Attalos conservant les matériels des fouilles de l’Agora d’Athènes. Mes remerciements vont également à Alessandro Naso (Professeur, Université d’Innsbruck) pour m’avoir invitée sur la fouille de Milet, où il a en charge l’étude des amphores de Kalabaktepe. De cette première invitation, depuis 2006, est née ma collaboration avec l’équipe internationale des fouilles allemandes de la cité, collaboration pour laquelle je sais gré à Volkmar von Graeve (Professeur, Université de Bochum).

Je n’aurais pas pu acquérir une spécialisation dans le domaine des amphores grecques sans l’aide précieuse de Mark Lawall (Professeur, University of Manitoba – Canada), spécialiste reconnu dans ce champ de recherche. C’est grâce à sa disponibilité, à sa forte compétence dans ce domaine et à sa profonde connaissance des amphores et des contextes des fouilles de l’Agora d’Athènes, sujet de son Ph.D., que j’ai pu me former à l’étude de productions amphoriques qui posent encore beaucoup de problèmes, notamment celles du V e s. av. J.-C. Ces problèmes sont davantage contraignants lorsqu’il s’agit d’étudier des collections en provenance de contextes d’habitat, comme c’est le cas dans le Nord de l’Italie, présentant un degré de fragmentation important. Sans son accompagnement, notamment dans l’identification visuelle des pâtes, ce travail n’aurait pas pu aboutir.

Je suis également reconnaissante envers Jean-Christophe Sourisseau (Maître de Conférence à l’Université d’Aix-Marseille), avec qui j’ai l’opportunité de travailler depuis mon arrivée à Aix en profitant de sa compétence sur les productions grecques occidentales d’époque archaïque. Je le remercie pour m’avoir éclairée sur l’identification visuelle des pâtes qui caractérisent les différents ateliers de la Méditerranée occidentale, surtout à travers les matériels des fouilles de Marseille. Grâce à sa disponibilité, ces matériels, qui avaient fait l’objet de sa thèse, ont pu être

8

intégrés dans un programme d’analyse sur les résidus organiques actuellement en cours dans le cadre du projet européen dont je suis responsable, supporté par une Marie Curie Intra European fellowship (IEF – 7th European Community Framework Programme).

Je remercie Sandro De Maria (Professeur, Université de Bologne), Erika Vecchietti et Elisa Esquilini pour m’avoir montré les échantillons des amphores en provenance des fouilles de Phoiniké soumis à analyse pétrographique, pour en avoir partagé avec moi les résultats encore inédits et pour la discussion que nous avons pu avoir sur des échantillons de comparaison que j’ai pu leur apporter.

Je voudrais témoigner toute ma reconnaissance à Simonetta Bonomi (actuellement Soprintendente Archeologo pour la Calabre), avec qui j’ai eu la possibilité de travailler lorsqu’elle était directrice du Museo Archeologico Nazionale d’Adria, pour la grande disponibilité dont elle a fait preuve et pour la rapidité avec laquelle elle a bien voulu me confier l’étude des amphores en provenance de fouilles très récentes et encore inédites qu’elle a dirigées. Je lui suis également reconnaissante pour le soutien qu’elle m’a témoigné dans certains moments difficiles pendant le travail qui a abouti à la publication de cet ouvrage.

Mes remerciements vont aux différentes institutions et chercheurs qui m’ont accordé l’autorisation d’étudier les matériels inédits d’Adria, San Basilio d’Ariano Polesine, San Cassiano de Crespino (prov. de Rovigo), Padoue :

La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, particulièrement Maurizia De Min (ancienne Soprintendente Archeologo), directrice des premières fouilles de San Basilio, Luciano Salzani (Ispettore Archeologo) et Daniele Vitali (Professeur, Université de Dijon), directeurs des plus récentes fouilles de San Basilio, Maurizio Harari (Professeur, Université de Pavie), directeur de la fouille de San Cassiano, et Raffaele Peretto, directeur du Museo dei Grandi Fiumi de Rovigo, où les matériels du site sont conservés, et enfin Vincenzo Tinè et Giovanna Gambacurta, respectivement actuels Soprintendente Archeologo del Veneto et directrice du Museo Archeologico Nazonale de Adria, pour avoir donné leur autorisation à la publications des images.

Je remercie la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, pour l’autorisation d’étudier les matériels de Bologne et de Marzabotto (prov. de Bologne), particulièrement Marina Calvani, Luigi Malnati et Filippo Maria Gambari, qui pendant ces années se sont succédé à la direction de cette Surintendance, Enzo Lippolis (actuellement Professeur, Université La Sapienza de Rome) et Paola Desantis, directeurs successifs du Museo Etrusco P. Aria de Marzabotto. Mes remerciements et mon amitié vont aussi à tous les fonctionnaires, collègues et amis du Museo Civico Archeologico de Bologne, où est conservé une partie des matériels des fouilles de Bologne, et notamment à l’ancienne directrice du Musée, Cristiana Morigi Govi.

Je souhaite également remercier tous ceux qui par leurs conseil, aide, soutien et collaboration ont contribué à la réussite et à l’aboutissement de ce travail :

Sergio Sani, Ispettore Onorario de la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, pour ces renseignements précieux, dont il n’y a pas de traces écrites, que seule l’expérience professionnelle qui a été la sienne pouvaient m’apporter. Vincenzo Baldoni, pour le partage que nous avons eu pendant nos années de doctorat, un partage fait tant de soutien amical que de confrontation scientifique. Tout le personnel du Museo Archeologico Nazionale d’Adria, le personnel du Museo Etrusco P. Aria de Marzabotto et celui du Museo Civico Archeologico de Bologne que j’ai eu la chance de rencontrer pendant les nombreuses années de travail, sur le terrain et dans les musées. Vincent Dumas (CNRS – CCJ), Lucile Delavault, Aura Fossati, qui ont collaboré au traitement informatique des images. Véronique Gémonet (CNRS – CCJ), Lucien Rivet (CNRS – CCJ) et Sylvie Saulnier (chercheur associé CCJ), qui se sont occupés de l’édition de cet ouvrage et Stéphane Renault (CNRS – LAMPEA), qui en a projeté la couverture.

Je suis particulièrement reconnaissante envers Dominique Garcia et Marie-Brigitte Carre, directeurs successifs du Centre Camille Jullian, Henri Tréziny, directeur de la collection BiAMA, et tous les membres du laboratoire qui depuis mon arrivée ont facilité mon intégration au sein de l’équipe et la réalisation de ce travail.

Cet ouvrage est dédié à ma famille, et notamment à ma mère et à mon père, précocement disparu pendant que je préparais cette publication. À eux, qui m’ont permis de faire mes études, laissée libre dans mes choix et qui m’ont depuis toujours soutenue et encouragée sans réserves, vont toutes mes pensées et mes remerciements les plus sincères et inconditionnels.

9

Crédits

ILLUSTRATIONS

L’échelle des dessins des illustrations de la première partie est au dixième pour les amphores complètes et au quart pour les fragments.Dans la deuxième partie, l’échelle des dessins des planches, sauf mention contraire, est au quart. La numérotation des dessins des planches correspond à la numérotation des fiches du catalogue.

CRÉDITS GRAPHIQUES POUR LES DESSINS DES MATÉRIELS INÉDITS

Adria, San Basilio : dessins des matériels © Leonardo Di Simone (Museo Archeologico Nazionale di Adria) ; graffiti © Federica Sacchetti.Padoue : © Leonardo Di Simone.San Cassiano, Bologne, Marzabotto : © Federica Sacchetti.

RÉFÉRENCES POUR LES DESSINS DES MATÉRIELS PRÉCÉDEMMENT PUBLIÉS

DAO CCJAdria : AD3, d’après Toniolo 2000.San Basilio : SB2, SB31, SB32, d’après Salzani, Vitali 2003 ; SB4, SB6, SB29, SB34 d’après Cattaneo Cassano 1995.Spina : d’après De Luca De Marco 1979 ; Baldoni 1984 ; Desantis 1989 ; Desantis 1993.Forcello : d’après de Marinis 1988 ; Id. 2007.Bologna/Felsina : FE3, d’après Baldoni, Morico, Pini 2007.Marzabotto : MA1, MA90, MA112, MA113, d’après Iscrizioni e graffiti ; MA76, MA83-MA88, d’après F. H. Massa-Pairault, in Massa-Pairault 1997.Poviglio, Case Carpi : CC1, d’après Macellari 1990.

10

Introduction

État général des études sur les amphores commerciales grecques des époques archaïque et classique

Les amphores commerciales grecques des époques archaïque et classique constituent une catégorie d’importations restée à l’écart des études traditionnelles, qui ont longtemps privilégié la céramique décorée par rapport à d’autres productions d’une moindre valeur artistique. Néanmoins, à partir des années 1980, de nombreux chercheurs ont souligné le caractère partiel et insuffisant des reconstructions historiques à caractère économique et commercial construites sur cette base, en montrant que ces objets ne devaient représenter qu’une « cargaison d’accompagnement » par rapport aux marchandises qui constituaient, elles, l’objet primaire des échanges, c’est-à-dire toutes les denrées alimentaires et les produits de première nécessité qui entrent dans la sphère du biotos 1.

Lors de son intervention à l’occasion du Colloque Flotte e commercio greco, cartaginese ed etrusco nel Mar Tirreno, M. Gras (1988) exprimait une perplexité explicite face à l’amphorologie en tant que science en soi. On était alors à un moment charnière où le problème de l’étude des amphores commerciales d’époque archaïque en particulier était soumis à l’attention du monde scientifique au travers d’une série d’importantes initiatives, comme le colloque Il commercio etrusco arcaico et l’exposition qui l’accompagnait en 1983 2, le colloque international Recherches sur les amphores grecques organisé l’année suivante par l’école française d’Athènes, ou encore en 1989 la table ronde de Lattes Les amphores de Marseille grecque spécialement consacrée à la production massaliète. C’est à ce moment particulier, caractérisé par la « redécouverte » d’une catégorie d’objets longtemps abandonnée à une place marginale, que M. Gras a voulu mettre en garde la communauté scientifique sur le risque d’une spécialisation technique excessive du problème qui aurait pu détourner les archéologues de la vision historique globale et de la véritable finalité de l’étude des conteneurs de transport. À la même occasion, M. Gras a également souligné le risque d’une schématisation excessive des données disponibles qu’il jugeait particulièrement insuffisantes pour établir des classifications typologiques crédibles, du moins au moment où il rédige son article, c’est-à-dire vers le milieu des années 1980.

La perplexité exprimée par M. Gras n’était évidemment pas sans fondements, mais le fait que les amphores de transport grecques archaïques et classiques constituaient un domaine presque complètement inexploré et dont l’étude se révélait plus que jamais urgente, était ressenti au même moment comme une exigence scientifique désormais incontournable de la part de plusieurs institutions scientifiques. Ce fut le cas du Centro di Studio per l’Archeologia Etrusco-Italica (CNR), promoteur sous la direction de M. Cristofani, du Colloque et de l’Exposition associée de 1983 (cf. supra), du Centre Jean-Bérard de Naples, éditeur de la collection Cahiers des Amphores Archaïques et Classiques 3 puis promoteur d’un programme d’analyses pétrographiques sur certaines productions occidentales d’époques archaïque et classique, jusqu’aux travaux des institutions scientifiques du Midi de la Gaule sur le problème des amphores de Marseille et celles de la Mer Noire 4. Toutes ces initiatives commencèrent alors à donner de l’épaisseur à l’analyse de cette catégorie d’objets particuliers sans valeur artistique et dont l’importance ne résidait pas tellement dans l’objet en soi et dans sa valeur intrinsèque, mais plutôt dans le contenu qu’il transportait, en

1. Sur cet argument, développé en premier lieu par A. Mele (1979, notamment p. 102), cf. également Martelli 1985 ; Ead. 1989 ; Sassatelli 1993 ; Gras 1996.2. Pour le colloque cf. Commercio etrusco arcaico ; pour l’exposition, cf. Rizzo 1990. Plus récemment le thème du commerce étrusque a été repris à l’occasion d’un colloque qui n’a toutefois pas réservé une attention particulière aux amphores de transport (Etruschi e il Mediterraneo).3. Dans la collection ont été publiées les deux monographies de M. Cavalier (1985) et de N. Di Sandro (1986) dédiées respectivement aux amphores de Lipari et à celles du Scarico Gosetti de Pithécusses.4. Cf. Amphores de Marseille grecque et Production et commerce.

11

répondant aux principes posés dès les années 1960 par G. Vallet et Fr. Villard sur la distinction bien connue entre « vases marchandise » et « vases conteneurs » 5. Les groupes de travail qui se constituèrent à ces occasions durent effectuer une véritable recherche de « première main » consistant dans la révision des données d’archives et surtout dans des vérifications dans les dépôts archéologiques, car même dans le cas d’exemplaires complets qui faisaient partie d’ensembles funéraires des nécropoles d’Étrurie méridionale, on avait souvent perdu au cours des années toute référence à leur contexte 6.

C’est en Grèce que les premières études spécialement consacrées au matériel amphorique grec du V e siècle ont été initiées par l’American School of Classical Studies d’Athènes dans le cadre des fouilles de l’Agora. Grâce aux contextes exceptionnels des puits de l’agora d’Athènes, V. Grace se fit promotrice et initiatrice des premières recherches systématiques sur les amphores appartenant à un cadre culturel et chronologique presque complètement inexploré du fait de la rareté des exemplaires publiés. En effet, si les amphores grecques archaïques plus anciennes étaient assez bien attestées grâce aux découvertes des nécropoles, comme celles de contextes occidentaux mentionnés plus haut, il n’existait pas la même base documentaire pour les amphores de la seconde moitié du VIe et du V e s. av. J.-C. Les cultures méditerranéennes abandonnant progressivement l’habitude de déposer des offrandes alimentaires dans les tombes 7, et donc parfois des amphores, la connaissance des productions amphoriques grecques devait alors nécessairement se baser uniquement sur les découvertes des fouilles urbaines dont les objets, récupérés souvent dans un état très fragmentaire, compromettaient l’élaboration d’une classification correcte et exhaustive.

État des études sur les amphores commerciales grecques dans l’Italie septentrionale

Dans un contexte marqué par l’absence presque complète de découvertes amphoriques en milieu funéraire, la fouille et la publication rapide du matériel de l’oppidum préromain de Gênes et surtout les découvertes tout à fait inattendues de l’habitat étrusque du Forcello à Bagnolo San Vito, où dans une aire fouillée relativement réduite on avait trouvé de nombreux fragments d’amphores, attirèrent l’attention des spécialistes sur le problème de l’identification et de l’étude du matériel amphorique grec des époques archaïque et classique dans ces sites du secteur étrusco-padan, où les importations de céramique fines et figurée du monde grec avaient jusqu’alors monopolisé l’intérêt des chercheurs. C’est dans ce contexte que furent signalées et recensées les découvertes de l’habitat de Spina, site privilégié pour les importations méditerranéennes 8.

Le cadre de notre recherche cumulait donc les handicaps : le matériel de l’Italie septentrionale se présentait dans un état de conservation évidemment fragmentaire parce qu’issu de contextes d’habitats, mais aussi s’attachait à une phase chronologique, la fin du VIe et le V e s. av. J.-C., particulièrement problématique au regard des connaissances acquises limitées dans l’étude des conteneurs de transport de production grecque.

Compte tenu de la situation particulière des études du secteur, ce travail est donc articulé en deux parties distinctes. La première partie est une révision des études spécialisées sur les amphores grecques d’époque tardo-archaïque

et classique.La deuxième partie est consacrée à la présentation et à l’étude du matériel amphorique des VIe et V e s. av. J.-C.

de l’Étrurie padane et de l’Italie septentrionale et a consisté dans le recensement et l’analyse du matériel publié, ainsi que dans l’étude de corpus inédits.

5. Vallet, Villard 1961.6. Cf. la Premessa de P. Pelagatti in Rizzo 1990.7. Pour ce problème voir Colonna 1985. Les seuls contextes funéraires du V e s. av. J.-C. où fut conservé l’usage de la déposition d’amphores sont constitués par les kourganes Scythes (cf. en dernier lieu Monachov 2003a, avec la bibliographie antérieure). Assez récemment, les nécro-poles de la chora de Métaponte ont aussi restitué des amphores, utilisées dans les tombes, soit pour des sépultures à enchytrismos, soit comme éléments du mobilier funéraire (Morter, Leonard 1998).8. Pour Gênes, Milanese 1987 ; pour le Forcello, De Marinis 1988 et 2007 (avec bibliographie antérieure) ; pour l’habitat de Spina, Desantis 1989, précédé et suivi par l’édition partielle des amphores de la nécropole : De Luca De Marco 1979 ; Desantis 1993 ; Ead. 1996.