Aurelio Luini. Martirio di San Vincenzo

Transcript of Aurelio Luini. Martirio di San Vincenzo

Bernardino Luini e i suoi figli

10 aprile 13 luglio 2014 Milano, Palazzo Reale

Palazzo Reale è stato restaurato grazie a

,r· ·,jfondqzione ·· . · c ar. p lo

partner istituz ionale

Sindaco Giuliano Pisapia

Assessore alla Cultura Filippo Del Corno

Direttore Centrale Cultura Giulia Amato

Partner istituzionali

EH::EB 90 ~IASTATAU

UNIV'ERSITÌ. DI:.GLISTl"IJI DI MILANO

inBrera Pinacoteca

WP\L \//OHI~ \l l. ._.

Direttore D01nenico Piraina

Coordinamento Mostra G iulia Sonnante

Responsabili Organizzazione e Amministrazione Giovanni Bernardi Simone Percacciolo

Conservatore Diego Silea

Organizzazione G iuliana All ievi Luisella Angiari Filomena Della Torre Christi na Schenk Roberta Ziglioli

Amministrazione Roberta Crucitti Laura Piermatrei Sonia Santagostino Luisa Vitiello

Coordinamento Eventi Anna Appratti

Responsabile Coordinamento Tecnico Paolo Arduini

Coordinamento Tecnico Luciano Madeo Lorenzo Monorchio Andrea Passoni

Responsabile Comunicazione e Promozione Luciano Cantarutti

Comunicazione e Promozione Francesca La Placa Antonietta Bucci

Ufficio Stampa Comune di Milano Elena Conenna

Comunicazione visiva ·Dalia Gallico Art Lab

Assistenza Operativa Palma Di Giacomo G iuseppe Premoli Luciana Sacchi

Servizio Custodia Corpo di guardia Palazzo Reale

Presidente Alfonso Dell'Erario

Amministratore Delegato Natalina Costa

Responsabile Ufficio Mostre Francesca Biagioli

Ufficio Mostre Francesca Calabretta Alberta Crestani Sara Lombardini Roberta Proserpio Elena Stella

con il contributo di Greta Bortolotti Francesca Rinaldi

Responsabile Ufficio Fund Raising, Eventi ed Iniziative speciali C hiara Giudice

Ufficio Fund Raising, Eventi ed Iniziative speciali Francesca Belli

con il contributo di Giulia Mordivoglia Matilde Pelucchi Letizia Rossi

Ufficio Sviluppo Paola Cappitelli

Ufficio Stampa e Social Media Elisa Lissoni

con il contributo di Mich.,la Beretta Stefania Coltro

Responsabile Operations Alessandro Volpi

~

Ufficio Operations Elena Colombini

con il contributo di Andrea Baraldi

ARTHEMISIA J group

Presidente e Amministratore Delegato Iole Siena

Rapporti Internazionali e Prestiti Katy Spurrell

Produzione e Comttnicazione Simona Serini

Ufficio Mostre Allegra Getzel Tiziana Parente

con Francesca Lon go

Registrar Ghislaine Pardo

Marketing e Comunicazione Giulia Moricca Marzia Rainone

Ufficio Stampa Adele D ella Sala

con Anastasia Marsella

Fund Raising Gaia F ranceschi

Sviluppo e A rea Contemporary Nicolas Ballario

con Francesco Barbuto

Controllo di Gestione Lorenzo Losi

Amministrazione Mara Targhetta

Segreteria Generale Federica Sancisi

MOSTRA

M ostra e catalogo a cura di Giovanni Agosti Jacopo Stoppa

Progetto espositivo Piero Lissoni Lissoni Associati

con Gianni Fiore Francesco Canesi Lissoni Miguel Ribeiro

e Elena Calvi Davide Cerini Marco Guerini Alberto Massi Mauri Alessandro Massi Ma uri Lorenzo V o! paro

Progetto di illuminazione Flos

Realizzazione allestimento Ci.Ti .Effe

Prodotti Cassina Cleaf Flos Glas Italia MPS Modern Promotion Service Pilkington NSG Group Sacchi Giuseppe S.p .a.

Immagine coordinata e grafica di allestimento Francesco Dondina Dondina Associati

con Giulia Semprini Diana Quarti Giacomo Drudi

Ufficio Stampa Comune di Milano, Elena Conenna Cosmi t, Raffaella Pollini Lissoni Associati, Donatella Brun Officina Libraria, Luana Solla Paolo Landi 24 Ore Cultura, Elisa Lissoni

Conservazione Opere Giovanni Rossi Ilaria Perticucci Marianna Cappellina Restauro e Conservazione di Beni Culturali

Restauri Carlotta Beccaria, Milano Luigi Parma, Milano Michela Piccolo e Maurizio Michelozzi, Opificio delle Pietre Dure, Firenze; direzione lavori Cecilia Frosinini, Francesca Rossi (per il ca t. 82, sul nuovo telaio è applicata una lastra protettiva Optium Museum Acrylic, offerta dalla ditta Tru Vue tramite il distributore italiano EOT) Stefano Scarpelli, Opificio delle Pierre Dure di Firenze Centro Conservazione e Restauro la Venaria Reale Isabella Villafranca Soissons, Open Care Milano (le foto dei cat. 5; 13; t6; 24;

xuv; 86; 9o; 93 sono in corso di restauro o prima dell'intervento)

Assicurazioni Lloy d's

Traspo.IJi--Liguigli Fine Arrs Service Arteria srl

Accrochage Liguigli Fine Arrs Service Arteria srl

Visite guidate Ad Artem

Audio guide Antenna Interllfrional

Sistema di biglietteria e circuito di prevendita MostraMi

Catalogo Officina Libraria

RINGRAZIAMENTI

Mariangela Agliati Ruggia, Silvio Alberio, Mauro Alberti, monsignor Giuseppe Angelini, Camilla Anselmi, Gianni Antonini, Rosellina Archinto, Alessandra Arosio, Lorenzo Arosio, Alberto Anioli , Elena Asero, Francesca Baiardi, Sandra Ballarin, Sandrina Bandera, Marco Bascapè, Maurizio Baseggio, Aldo Bassetti, Laura Basso, Anna Maria Bava, Carlotta Beccaria, Alberto Bentoglio, Simone Benelli, ing. G . Bianchi, prof. Luigi Bianchi, Luigi Bianchi, Adele Bianchi Robbiati, Paolo Biscottini, Davide Biscuola, Antonio Bocola, Cini Boeri, Stefano Boeri, Caterina Bon, Adina Bonelli, Davide Bonfarti, Giulio Bora, Bona e Vitaliano Borromeo, Lucia Borromeo, don Tarcisio Bave, Alessandra Brambilla, Marta Brivio Sforza, David Alan Brown, Ugo Bruschi, don Piero Bulla, Giampaolo Cagnin, Giorgio Canesin, Franco Capardoni, Fabio Caporizzi, Carlo Capponi, Andrea Carandini, Patrizia Caretta, Alessandro Carrara, Marco Carrara, Nadia Carrisi, Luciano Caspani, Daniele Cassinelli, Giorgio Cavaciuti, Federico Cavalieri, Carlo Cavalieri, Alice Chimenri, Antonella Chiodo, Mario Cicogna, Elena Ci uri, Anna Cacciali Mastroviti, Giulia Cogoli, Silvia Conte, Maria Chiara Corazza, Dominique Cordellier, Francesca Costaperaria e Ivano, G iulia Maria Crespi, Federico Cri mi, Antonella Crippa, Elisa Curti, Paolo Daffara, Emanuela Daffra, Luca d'Agostino, Andrea Daninos, Silvia Davoli, Vincent Delieuvin, Vannozza della Seta, Roberta Delmoro, Andrea Di Lorenzo, Serena D 'Italia, famiglia Enrico, Simone Facchinetti, Carla Falcone, padre Dimitri Fantini, Marco Fasu lo, Carlo Fcltrinclli, Ghitta Feltrinelli, Gianfranco Fiaccadori, Roberto Fighetti, Gabrio Figin i, Isabella Fiorentini, Giorgio Fiorese, Elena Fontana, Vincenzo Fontana, Francesco Frangi, Giovarmi Frangi, Giuseppe Frangi, Fiorella Frisoni, Arturo Galansino, madre Anna Galimberti, Gabriella Gallerani, Lavinia Galli, Corinna Tania Gallori, Piero Gandini, N icole Garnier, Guido Gentile, Giorgio Giacomoni, Claudio Giorgione, Vittorio G iulini, Francesca Gobbo, Silvia Gorlini, Tiziano Grassi, Va iter Guidetti, Paolo lnghilleri, Carla lurilli, Stefano Jacini, Franco Jellinek, Matteo Lampertico,

Valent ina Lapierre, Barbara Lehmann, Gloria Levoni, Silvio Leydi, Stefano L'Occaso, Angelo Loda, Letizia Lodi, Rachele Loffrcdo, Laura Lora, Claudio Luci, Mauro Maffeis, Rodolfo Maffeis, don Aldo Maggi, Mauro Magliani, Marco Magnifico, Alessandro Mal inverni, Federica Mano! i, Pietro Cesare Marani, Massimo Marelli, Paola Marini, Marcella Marongiu, Claudia Masala, Enzo Mastrandrea, Stefano Mazzotti , Enrica Melossi, Emmanuel Miche!, Donata Minonzio, Ruben Modiglianj , Monica Molinai, Marco Morandi, Alessandro Morandotti, Annalisa Morelli, Giovanna Mori, Cristina Moro, Milena Motta, Ettore Napione, Antonio Natali, Pietro Nocita, Sara Nosrati, don Claudio Nora, I vana Novani , Carlo Orsi, Francesco Orsi, Amal ia Pacia, Silvia Paoli, Luigi Panna, A lessandra Pattanaro, Annalisa Perissa, Fabio Perosa, Itala Petriccione, Alessandra Pfister, N adia Piccirillo, Chiara Pidarella, Lucia Pini, Isabel la Pirola, don Mario Poggi, mons. Gianfranco Poma, Marzia Pontone, Andrea Porro, Cesare Porro, Chiara Prevosti, Maria Cristina Quagliotti, Domenico Quartieri, Cristina Quattrini, Elena Rame, Daniele Rancilio, Sergio Rebora, Federica Remondini, Mario Remogna, Niccolò Reverdini, Federica Ridella, Nadia Righi, Maria Luisa Rizzini, Cristina Rodeschini , Vittoria Romani, Gianni Romano, Walter Rosa, Mario Rossetto, Doriana Riboni, Chiara Rizzarda, Sara Rizzo, Cristina Rodcschini, Vittoria Romani, Francesco Rossi, Francesca e Guido Rossi, Wanda Rotelli, Francis Russe! , Marco Sabetta, Rossana Sacchi, Giovanni Saibene, Toia Saibene, Xavier Salomon, Claudio Salsi, Aurora Scotti, Paolo Secchi, Lorenza Segato, Nicoletta Serio, Giuseppina Si m mi, Serena Sogno, Valentina Sommariva, Giulia Sonnante, Giuliana Spinelli, Paola Strada, Cari Strehlke, Marco Tanzi, Francesca Tasso, Francesco Tettamanti, Dominique Thiébaut, Claudia Torriani, Silvia Tosatti, Luisa Turati, Piero Turati, Alessandro Uccelli, Maria Utili, Luca Vago, Giovanni Valagussa, Alberto Vanelli , Edoardo Vedani, Giorgina Venosta, Carmela Vi lardo, Isabella Villafranca, Paolo Volpato, Fulvio Zaliani, Tiziana Zanetti, Annalisa Zanni, padre Stefano Zanolini, Chiara Zerbi, Fabio Ziccardi, Anna Rita Ziveri.

SPONSOR

Con il sostegno di

Salone d Mild~lMobile ~ ano

Con il contributo di

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA

Sponso.- tecnici

Cassina CLEAF thermo strudured surlace

Sommario

17 Il malinteso Luini Giovanni Agosti e J acopo Stoppa

29 Catalogo 3 I 1. Da ragazzo, a Milano 4I 2. Gli anni di vagabondaggio nel Veneto 65 3. Ritorno a Milano

IOI 4. La Pelucca I4 5 5. Le occasioni di Bernardino I 59 6. L'invenzione di una formula I 8 5 7. Santa Marta 203 8. Volti 223 9. Dopo Roma 2 55 1 O. Invecchiare con successo ·· 28 3 11. La Casa degli Atellani 295 12. Una complicata eredità

361 Regesto dei documenti Carlo Cairati

3rJ7 Bibliografia

428 Indice dei nomi ~

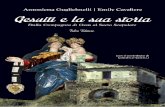

88. AuRELIO L VINI Milano, I 5 30- Milano, 6 agosto I 593

Martirio di San Vincenzo I585-I587 affresco trasportato su vetroresina- cm 347 x 239 Milano, Castello Sforzesco, Civiche Raccolte d'Arte Antica, inv. 44I

Provenienza: Milano, San Vincenzino alle monache, fino al I9o8; Milano, Società Generale Italiana Edison, dal I 908 al I 9 I I; Milano, Castello Sforzesco, Civiche Raccolte d'Arte Antica, dal I9II al I96o; Milano, Università degli Studi di Milano, Rettorato, dal I96o al 1987; Milano, Castello Sforzesco, Civiche Raccolte d'Arte Antica, dal I987.

Mostre: MILANO I993, n. I9.

L'affresco proviene da San Vincenzino alle monache, la chiesa dell'omonimo convento benedettino demolita, dopo travagliare vicende, nel I964. Riedificata a partire dal I 500 secondo lo schema tipico dei cenobi femminili lombardi, San Vincenzino presentava una navata unica, ripartita trasversalmente da una parete che separava le due aule: una esterna destinata ai fedeli e una interna riservata alle religiose. L'aula esterna era divisa in tre campate, delle quali le prime due dall'ingresso caratterizzate da pareti laterali leggermente concave. Proprio qui, tra il 1585 e il 1587, Aurelio Luini e Giovanni Pietro Gnocchi, «compagni pittori» (cfr. doc. 244), affrescano: sulle pareti laterali della prima campata, a sinistra l'Adorazione dei Magi e a destra la Crocifissione, della seconda campata, a sinistra il Martirio di Sant 'Orsaia e a destra la Salita al Calvario, della terza campata, a sinistra San Vincen zo davanti a Daziano e a destra San Vincenzo gettato in mare, mentre sulla parete di fondo, ai lati dell'altare maggiore, due scene del Martirio di San Vincenzo. La letteratura artistica milanese riferisce la Salita al Calvario e la Crocifissione - oggi quasi illeggibili - a Gnocchi, mentre il resto spetta ad Aurelio (cfr. S. Conte, F. M. Giani, in Bernardino Luini. Itinerari 2014, n. I8).

Prima attestazione e termine ante quem per la realizzazione degli affreschi in San Vincenzino è il sonetto Di Aurelio Lavino, nel quale Giovanni Paolo LoMAZZO (I587, p. III, n. 45; il pittore nel I 5 90 chiede di essere sepolto proprio in San Vincenzino: GIULIANI, SACCHI I998, p. p6) descrive con ammirazione <<I tormenti e la morte del

342 -12. UNA COMPLICATA EREDITÀ

gran santo l Che con la mola fu gettato in mare, l Nel tempio sacro a lui con dotte e rare l Maniere espresse al Castel Giove a canto l Il giovane Lavino; e seppe tanto l Co'l pennello adoprar, che viva appare l L'istoria, e'l màrtir sembra al cielo alzare l Gl'occhi e la voce in mezzo il duolo e'l pianto». Nello stesso sonetto, Lomazzo fornisce un termine post quem affermando, a proposito di Aurelio, che «Diverse altre opre prima egli dipinse, l Ma lodata fia sempre infra le prime l Quella vicina al Duomo, ove li Dei l E gl'Augusti con l'armi intorno finse, l Con tai riflessi e dintorni sì bei, l Che non trova l'invidia ove gli lime>>. L'allusione può essere collegata alla convocazione di Aurelio Luini - al fianco di Simone Peterzano e Alessandro Pobbia -a Palazzo Ducale, nei pressi del Duomo, il 20 febbraio I585 (doc. 234), presumibilmente per prendere parte alla vasta campagna decorativa della residenza dei governatori spagnoli diretta da Valeria Profondavalle tra il I 574 e il I 594 (MALAGUZZI VALER! I90I, pp. 327-335). Gli «Dei e gl'Augusti con l'armi intorno» potrebbero infatti concordare con «li dieci imperatori» e le armi affrescate nel «sallono sopra la stalla» entro il novembre I585 (ASMi, Autografi, Io6, fase. II, segnalato in BoRA I998c, p. 49; le armi dovevano essere affiancate da figure di divinità, analogamente a quelle dipinte entro il I 594, sempre sotto la direzione del Profonda\lalle, sulla facciata del «portico inferiore del giardino magiore»: MALAGUZZI VALER! I90I, pp. 335-336, nota 2).

A due anni dalla morte del pittore, tra le «rare pitture degne d'immortalità» realizzate da Aurelio a Milano, Paolo MoRIGIA (1 595, p. 278) ricorda esplicitamente solo «diverse historie» in San Vincenzino e il Martirio di Santa Tecla in Duomo (cat. 93). Il gruppo centrale del Martirio di San Vincenzo è riproposto nel I667 da un <<Antonio Crespi Comasco» sulla volta della navata centrale di San Lorenzo a Laino, in Val d'Intelvi (CAVALIERI 2000, p. I02; per i documenti: LAZZATT 2008, pp. 2-3).

Agostino SANTAGOSTINO (I67I, pp. 49-5 0) elenca, uno a uno, tutti gli episodi affrescati nell'aula esterna di San Vincenzino, riferendoli però al solo

Aurelio e identificando erroneamente una delle due scene del Martirio di San Vincenzo con un Martirio di Sant'Andrea. La guidistica successiva registra la presenza di Gnocchi al fianco di Aurelio, ma fornisce solo indicazioni generiche circa i soggetti degli affreschi (TORRE I674, p. 225; BIFFI I704-I705, p. I02; LATUADA I738, IV, pp. 458-459; SoRMANI I7jl-I7j2, III, p. 59; BARTOLI rn6, pp. 22I-222; BIANCONI I787, pp. 340-34I). Alla fine del Settecento i dipinti sono ancora oggetto di un certo interesse, almeno da parte delle monache: il I2 agosto I78I l'arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli concede «licenza che per una volta solamente la madre abbadessa del monastero di S. Vincenzo [ ... ] con tutte le sue religiose possa portarsi nella chiesa esteriore dello stesso monastero[ ... ] al fine d'osservarvi le belle pitture» (ASMi, Fondo di Religione, 2298).

Soppresso il convento, tra il I798 e il I8o2l'aula esterna della chiesa resta chiusa e inmilizzata perché «in essa vi sono gli altari, e diverse pitture, che diconsi meritare d'essere conservate, motivo per cui non è finora profanata detta chiesa» (ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione, 2474; ASCMi, Località Milanesi, 42I). Tuttavia, nel giro di qualche anno lo stesso ambiente, che non si voleva dissacrare, è destinato a magazzino di mobili e granaglie (ASMi, Fondi Camerali p. m., 36). Il I 8 settembre I 8 I 4, prevedendo di alienare a privati sia la chiesa che il monastero, la Reggenza Provvisoria di Governo notifica l'esistenza degli affreschi alla direzione dell'Accademia di Brera, invitandola a «dare le opportune disposizioni perché una commissione accademica si rechi a visitare le dette pitture, e riferisca se siano degne d'essere levate, e deposte nella I. R. Pinacoteca». Il 22 settembre seguente Ignazio Fumagalli, segretario aggiunto dell'Accademia, riferisce che la commissione, «esaminate quelle pitture a fresco che erano visibili, stante l'ingombro prodotto da diversi mobili ivi esistenti, trovò che i due pezzi laterali all'altar maggiore della chiesa, rappresentanti due martirj meritano assolutamente d'essere trasportati e deposti nella I. R. Pinacoteca sia per la squisitezza di questo e facilità con cui sono dipinti, come per

r

Fig. I 56 Aurelio Luini, Martirio di San Vincenzo, I585 circa, New York, The Metropolitan Museum of Art

l'importante oggetto di completare possibilmente

la serie delle opere de' patrj artisti, essendo i detti

pezzi di mano di Aurelio Luino figlio del celebre

Bernardino, il di cui pennello è sconosciuto finora

nella Pinacoteca>> (ASMi, Fondi Camerali p . m.,

36). In ottobre l'Accademia incarica perciò Stefa

no Barezzi (cfr. ca t. I 3- I 9) di progettare lo stacco dei due affreschi: << trattavasi di segare i muri, e di

farne il trasporto secondo era stato praticato in si

mili capi, si è così fatta eseguire la perizia». Però

<<s opravvenuto l'inverno il Segretario d 'allora

[Giuseppe Zanoja] credette di sospendere le altre operazioni fino a che una stagione più opportuna

fornisse maggiori comodi con minor dispendio»

(ASMi, Studi p. m., 357, fase. 9). Il 27 dicembre I 8 I4 il Demanio del Dipartimento d'Olona ven

de al capomastro Gaetano Brioschi <<la maggior

porzione di locale dell'altre volte monastero delle benedettine di S. Vincenzo», nel quale <<esistono

delle dipinture, e massime nella chiesa esterna, le quali sarà facoltativo al Governo di farle levare

e trasportare nelle Reali Gallerie di Brera, od in

altro luogo, quando queste venissero dalla Com

missione di Pittura riconosciute degne di con

servarsi, ed il compratore non potrà opporsi, né

pretendere alcun compenso se ciò si effettuasse»

(ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione,

344 - 12. UNA COMPLICATA EREDITÀ

2474; ASMi, Fondi Camerali p. m., 36). Quando nel I82o l'ex-aula esterna è destinata a magazzi

no di legnami d'opera, Fumagalli, diventato nel frattempo segretario dell'Accademia, si preoccu

pa per la conservazione degli affreschi e propone

che Barezzi realizzi uno strappo <<col metodo suo,

che oltre ad essere in se stesso più economico e

più sbrigativo, non obbliga a dover fare piantare

ponti sì solidi come per il trasporto de' muri, e

servirebbe questa operazione di maggior guarentigia dell'esito dell'altra di cui è incaricato, quale

si è quella del trasporto del Cenacolo delle Gra

zie» (ASMi, Studi p . m., 3 57, fase. 9). Entro la fine dell 'anno Barezzi realizza lo stacco del M arti rio di San Vincenzo affrescato sulla parete divisoria,

a sinistra dell'altare maggiore, subito depositato

presso la Pinacoteca di Brera dove tuttora si trova

(ASAB, Carpi, A. VI, I9; ASMi, Studi p . m., 357, fase. 9; Reg. Cron. 69; fig. I 55). A causa dei costi, più elevati del previsto, e probabilmente anche in

seguito al deterioramento dei rapporti tra Barezzi

e l'Accademia, l'altro Martirio di San Vincenzo non viene strappato, restando sulla parete diviso

ria dell 'ex-chiesa.

Entro il 1825 Pelagio Palagi, affittuario dell'ex

aula interna dal I 8 I 8, ottiene da Brioschi di espan

dere il proprio studio all'ex-aula esterna (ASCMi,

Fondo ornato fabbriche, 1, cartella 49/ 3 - I827,

Brioschi Gaetano). Trasferitosi a Torino nel I83o,

Palagi continua a disporre di entrambe le ex-aule

come deposito delle proprie collezioni d 'arte, tra

sportate a Bologna dopo la morte del pittore nel

I86o (MEZZANOTTE, BASCAPÉ 1948, p . 348; MAZ

zoccA I989, pp. 42, 44). Successivamente Eleute

rio Pagliano, già proprietario di uno studio in via

della Guastalla ( r 8 p-1 868), affitta gli stessi locali

per realizzare le due grandi allegorie di Venezia e Napoli destinate alla vecchia Stazione Centrale di

Milano (I865, distrutte durante i bombardamenti

del I943; cfr. R. Maggio Serra, in Venezia I983,

p. I7, n . 3) e il cartone dell'Africa per la Galleria Vittorio Emanuele II ( I867; BdAMi, Fondo Bi

gnami, vol. xxi, p. 54; PIANTANIDA I969, p. 25o;

REBORA I998, P· I II; CERESOLI I999, P· 48). Nel I905 la Società Generale Italiana Edison

compra l'ex-chiesa e ottiene dal Comune di Mi

lano la licenza per installarvi un'officina elettri

ca (ASCMi, Fondo ornato fabbriche, rr, cartella

474- I9IO, Edison). Nelr9o8, prima di abbattere la parete divisoria per avviare i lavori, la Edison

incarica i fratelli Giuseppe e Antonio Annoni -

sotto la guida di Luigi Cavenaghi - di occuparsi della rimozione degli affreschi che la decorano.

Tra questi è compreso anche il Martirio di San Vincenzo qui discusso. Inizialmente gli affreschi

strappati sono depositati presso lo studio di An

tonio Annoni. Il I8 dicembre 19Io Angelo Ber

tini, direttore generale della Edison, comunica al Comune di Milano l'intenzione di donare gli af

freschi alle Civiche Raccolte d'Arte: il dono è ac

cettato il q gennaio I9I I dietro parere positivo di Luca Beltrami, Lodovico Pogliaghi e Guido Ca

gnola, che pure lamentano la mancata realizzazio

ne di fotografie e rilievi prima dello strappo delle

pitture e della demolizione della parete. Effettuate

le necessarie operazioni di voltaggio e trasporto

su tela, dopo numerosi solleciti scritti da parte

di Carlo Vicenzi, direttore dei Musei Civici, tra

il novembre I 9 I I e il dicembre 19 I 2 gli affreschi

entrano nelle collezioni comunali (ACRA, serie 1,

4, fase. I8-20). Immediatamente inserito nel per

corso espositivo e restaurato, in data imprecisata,

da M auro Pellicioli (ne resta documentazione al Photo Archive del Gctty Institute a Los Angeles :

Album 9, p . II), tra il I96o e il 1987 il Martirio di San Vincenzo abbandona le sale del Castello

Sforzesco per quelle del Rettorato dell'Università

degli Studi di Milano (ACRA, Opere in deposito uffici, fascicolo Università di Milano - via Festa

del Perdono, 7). Ricoverato nei depositi del Castello, l'affresco è restaurato da Paola Zanolini tra

il I992 e il I993 , esposto alla mostra Un museo da scoprire (M. T. Fiorio, in Un museo I993, p. 48, n.

I 9) e quindi definitivamente reintegrato nel nuo

vo percorso espositivo della Pinacoteca (cfr. L. Basso, in La Pinacoteca 2005, pp. 120-121, n. 85).

Nonostante il pendant di Brera sia sempre sta

to riferito ad Aurelio Luini (cfr. D. Pescarmona,

in Pinacoteca I989, pp. 300-301, n. 212), il Mar-tirio di San Vincenzo del Castello è pubblicato

da Carlo VICENZI (I 9 I 5, p . 55) come M arti rio di San Lorenzo di <<Scuola lombarda del XVI seco

lo». Successivamente, lo stesso VICENZI (1926, p.

48) ~ attribuisce a Giovanni Paolo Lomazzo, lasciandosi probabilmente fuorviare dalla firma di

Giovanni Lomazzo- cugino della moglie di Ber

nardino Luini -presente su uno degli altri affre

schi strappati provenienti da San Vincenzino (inv.

inv. 436-440, 442; cfr. F. Cavalieri, in Museo I997, pp. 309-3I5, nn. 209-2I4). Il nome di Lomazzo è ripetuto, ancora nel I98o, da Marco Bona Castel

lotti (in SANTAGOSTINO 1671, p. 50, nota 46). Giu

lio BoRA (1984, p . 31, nota 47) restituisce il Martirio ad Aurelio. Daniele PESCARMONA (I986, che

pubblica la prima fotografia in bianco e nero; D.

Pescarmona, in Disegni 1986, pp . 53-55, n. Io) è il primo ad accorgersi che gli affreschi di Brera e del

Castello formano una coppia di scene del Martirio di San Vincenzo, ma la sua intuizione non è regi

strata da Nancy WARD NEILSON (1987, che pub-

blica il disegno preparatorio, a matita nera, penna, acquerello marrone e biacca, quadrettato a matita rossa, conservato al Metropolitan Museum of Art di New York, inv. I986. I6; fig. I s6), Maria Teresa FIO RIO e Mercedes GARBERI (I987, p. 88, n. I I s), Fanny AuTELLI (I989, pp. r27-I28), Maria Teresa Fiorio (in Un museo I993, p. 48, n. I9) e Sandrina Bandera (in Le stanze I994, pp. 236-237) che continuano a riconoscere il Santo martire come Lorenzo. Federico Cavalieri (in Museo 1998, pp. roo-Io4, n. 319, che pubblica le prime riproduzioni a colori) ricostruisce le tappe fondamentali delle vicende materiali dell'affresco e ne ribadisce la paternità luinesca, chiarendo una volta per tut

te che il soggetto è il M arti rio di San Vincenzo. Giulio Bora (in Quadreria I999, pp. 25-26) continua tuttavia a identificare il Santo martire come

Lorenzo, mentre Jacqueline CERESOLI (1999, pp. 49-52) riporta entrambe le identificazioni senza esprimersi chiaramente in merito. Mauro FAVE

SI (2oio, p. r 50), pur avanzando una vacillante proposta di recupero di una figura del Martirio da parte di Caravaggio, registra correttamente il soggetto (cfr. M. Pavesi, in Museo 201 I, p. 378).

L'agiografia racconta come, all'epoca dell'imperatore Diocleziano, il diacono Vincenzo di Saragozza sia condotto davanti al proconsole Daziano e, rifiutando di abiurare la fede cristiana, venga sottoposto a diversi supplizi. Tra questi si ricordano solitamente la scarnificazione mediante rastrelli di ferro e la tortura della graticola, gli stessi rappresentati da Au- 'l

relio Luini ai lati dell'altare maggiore di San Vincenzino alle monache. Una volta morto Vincenzo, il suo corpo è esposto in un campo deserto alla mercé delle fiere selvagge, ma un corvo interviene per proteggerlo dalla profanazione. Successivamente, chiuso dentro un sacco e legato a una macina, il corpo è portato allargo e gettato in mare perché affondi: miracolosamente però, la salma galleggia sui flutti fino a essere trasportata a riva, dove è ritrovata dalla comunità dei fedeli e degnamente sepolta.

Aurelio ambienta il secondo episodio del Martirio di San Vincenzo in uno spazio aperto, dominato da un cielo nuvoloso e delimitato, sulla destra, da una quinta architettonica. La scena è vista attraverso una cornice prospettica, solo parzialmente conservata, con il margine sinistro tutto in ombra: a in-

dicare che la luce ongmariamente colpiva l'affresco da sinistra. In primo piano, San Vincenzo è steso sulla graticola, seminudo, con le braccia spalancate e lo sguardo rivolto al cielo. Ai lati due aguzzini si affaccendano per eseguire gli ordini impartiti da Daziano: quello di sinistra, inginocchiato e con una torcia in mano, cerca di tenere fermo Vincenzo, mentre l'altro, in piedi a destra, affonda una forca dal lungo manico nel ventre del diacono. Un soldato dalla barba grigia aiuta gli aguzzini attizzando il fuoco con un mantice mentre, alle estremità della composizione, due suoi commilitoni si limitano a osservare quanto accade: quello di sinistra - che regge un bandierone rosso e floscio -dall'alto della sua cavalcatura, quello di destra- giovanissimo- appoggiato alla propria spada. Alle spalle di San Vincenzo due figure sembrano impegnate in una discussione a mezza voce: un uomo anziano, che ha tutta l'aria del sacerdote pagano, e un soldato, che appoggia una mano sulla spalla di San Vincenzo come per impedirgli di scappare. Tra gli astanti, un uomo barbuto vestito di giallo con indosso un turbante bianco e rosso è forse da identificare con il proconsole Daziano. Questi compare due volte: la prima si trova in fondo alla folla, quasi nascosto dalla groppa del cavallo, e fissa con sguardo severo in direzione dell'osservatore, come a volere cogliere con prontezza e disprezzo il minimo moto di pietà verso il martire; la seconda si trova invece sulla destra, ed è colto nell'atto di rivolgere una supplica alla statua dorata che, con sguardo impassibile, domina la scena dall'alto. La statua rappreslfnta probabilmente il dio Apollo, caratterizzato dalla lira. In lontananza si staglia un edificio imponente, forse a pianta centrale, sormontato da una terrazza - dalla quale si affacciano alcune figure - con una cupola. La scena è coronata, anche narrativamente, da un angioletto che, aprendo uno squarcio luminoso nelle nubi, si appresta a scendere dal cielo per consegnare la palma del martirio a San Vincenzo.

Il michelangiolismo mediato e gli echi raffaelleschi chiamati in causa nelle analisi di questo affresco, per quanto incidenti, non eguagliano la profonda risonanza del Martirio di San Lorenzo di Tiziano (I 55 9 ), nella chiesa dei Gesuiti a Venezia, forse conosciuto da

Aurelio direttamente e non solo attraverso la precoce traduzione grafica di Cornelis Cort. Luini infatti sembra organizzare le linee generali della composizione, adottare la soluzione dell'apparizione luminosa dell'angelo, mettere in posa carnefici e soldati a partire da Tiziano. Aurelio non ricorre però al notturno: la sua regia delle luci non ricerca questi effetti, che pur a Milano incontravano, negli stessi anni, un vivo interesse da parte diAntonio Campi, il cui Martirio di San Lorenzo in San Paolo Converso (r58r; cat. un) rappresenta una prova di «illusionismo spietato», lontanissimo dall' «impressionismo magico >> di Tiziano (LoNGHI 1928-1929, p. 127).

FEDERico MARIA GrANI

12. UNA COMPLICATA EREDITÀ- 345