2014 Signation chrétienne et marquage des captifs dans le monde antique

Auch. Les errances d'une cité antique

Transcript of Auch. Les errances d'une cité antique

L ES fouilles et diagnostics d’archéo-logie préventive apportent un nou-vel éclairage sur les origines

d’Auch, l’antique Eliumberris. On nepeut plus désormais examiner cettequestion sans élargir la perspective del’étude, à la fois historiquement et géographiquement. En effet, les vestiges les plus anciens del’agglomération antique ne se situentpas dans le périmètre du centre villeactuel. De plus, un autre établissementmajeur, d’origine plus ancienne, se situeà 8 km au nord, dans la commune deRoquelaure. Ces deux sites contrastentnettement par leur ampleur avec leshabitats jusqu’alors connus dans le sec-teur et constituent les premiers jalonsde l’histoire urbaine de la cité des Ausci.

PAGE DE GAUCHE. Console-acrotèrecouronnant probablement un mausolée.Photo © C. Viers, Inrap

L’oppidum de La Sioutatà RoquelaureL’établissement protohistorique etantique de La Sioutat à Roquelaure(Gers) se situe à 8 km au nord d’Auch,sur un promontoire dominant large-ment les vallées du Gers et du Talouch.Il correspond à un éperon barré par untalus, en grande partie détruit par unecarrière, enfermant une surface de 7 haenviron. Mais des prospections et desobservations ponctuelles ont montréque l’occupation se développait bienau-delà du promontoire, en particuliersur le coteau sud.Signalé probablement dès le XVIIIe siè-cle, le site a fait l’objet d’une premièreexploration dans les années 1960. Unbâtiment antique, défini par une série

Midi-Pyrénées

3

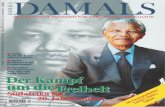

Nichée au cœur de la ville médiévale, la cathédraled’Auch s’avance à l’extrémité d’un vaste plateaudominant de plus de 100 m le cours du Gers. Maisl’origine de la cité n’est pas à rechercher sous le centreville actuel. En effet, les fouilles récentes suggèrentqu’Auch est le produit d’une histoire urbaine enmouvement qui, dans une première étape, a conduit lecentre politique des Ausques des hauteurs deRoquelaure vers les premières terrasses de la riveopposée du Gers, avant de le fixer définitivementdans son périmètre actuel. PHILIPPE GARDES,ALEXANDRE LEMAIRE, THOMAS LE DREFF ET PASCAL LOTTI

AuchLes errancesd’une cité antique

de pièces en enfilade, fut alors mis aujour, de même qu’un abondant mobilierparmi lequel des éléments protohisto-riques résiduels. Mais au terme de plu-sieurs campagnes, les fouilleurs avaientconclu à la destruction complète desniveaux archéologiques. Or, les fouillesen cours, initiées par le laboratoireTRACES (UMR 5608), ont montré qu’iln’en était rien. En fait, le site conservedes vestiges stratifiés appartenant àtrois grandes phases d’occupation.

Sept siècles d’aménagementsprotohistoriquesLes éléments à notre disposition per-mettent de penser que le site apparaîtdurant le premier âge du Fer (VIIe siècleav. J.-C.) et fait alors l’objet d’un amé-nagement défensif, dont témoigne letalus barrant l’éperon côté est. L’occupation semble couvrir l’ensembledu plateau, d’après les sondages réali-sés en 2006. La fouille de ces niveauxn’a concerné pour l’instant qu’une sur-

face réduite. Les vestiges correspon-dent à des trous de poteaux associés àdes sols de terre battue légèrementrubéfiée, appartenant à des bâtimentsencore très partiellement dégagés.Dans l’un des espaces bâtis ont étéidentifiés un foyer et une zone deconcentration de graines carbonisées.Parmi un mobilier abondant figurenttrois objets exceptionnels : un fragmentde bracelet ou d’anneau à décor depastillages de type celtique (IIIe siècle),dont les parallèles sont à rechercher enEurope centrale, une fibule à disques,rare mais typique de l’aire aquitaine(IVe siècle) et une pendeloque de cein-ture ou passe-lacets qui renvoie égale-ment à des modèles continentaux.L’emprise du site et la densité d’occu-pation plaident déjà en faveur de l’exis-tence d’une agglomération dontl’importance est sans équivalent dansce secteur géographique.La période suivante (120-60/50 av. J.-C.)est marquée par la mise en place d’un

AUCH

Les recherches menées récemmentdans la région d’Auch permettentde proposer un nouveau schémad’évolution urbaine, articulé autourde trois sites principaux : le promon-toire de La Sioutat, la ville antiquedes bords du Gers et le plateau por-tant actuellement la cathédrale.

Cette évolution est marquée par quatretemps forts.Au premier âge du Fer, le site de La Sioutatse détache nettement par sa position et sataille, qui ne trouvent pas d’équivalent dansun rayon de plus de 50 km. Il joue donc pro-bablement dès cette époque un rôle de cen-tre politique et territorial. D’autres

4Vue aérienne de l’oppidum de La Sioutat

depuis l’est. Photo © F. Colléoni

AUCH, UNE VILLE EN M

Auch

iNiTiATiON

arguments abondent dans ce sens commela découverte d’objets de parure exception-nels relevant de la sphère aristocratique.La situation semble évoluer à partir du IIe siè-cle av. J.-C. avec l’apparition de l’aggloméra-tion d’Auch, créée ex nihilo, qui dès lorscoexiste avec celle de La Sioutat. La proxi-mité de ces deux pôles soulève une série deproblèmes quant à leur statut respectif. Cettesituation peut s’expliquer soit par une rela-tion de subordination d’un des deux sites,soit par l’existence d’une agglomération “bi-polaire”, les deux établissements assumantdes fonctions complémentaires. L’extensiondu site d’Auch, plus de deux fois supérieureà celle de son concurrent dès l’origine, et saposition au carrefour de voies importantessemble montrer une certaine ascendancedès son apparition. D’autres arguments sem-blent également aller dans ce sens commele choix du nom de la ville, Eliumberris, quisignifie littéralement nouvelle ville, et le faitque le chef-lieu d’époque romaine succèdedirectement à l’agglomération protohisto-rique. Dans tous les cas de figure La Sioutatpourrait donc subsister en vertu de son sta-tut de “berceau” des Ausci et revêtir aumoins une fonction symbolique. De plus,une partie des élites semblent y résidercomme en témoigne la domus à cour cen-trale, qui devait appartenir à un des person-nages les plus importants de la cité.Le milieu du Ier siècle coïncide avec une nou-velle période de mutation urbaine donttémoigne l’extension de l’agglomération

d’Auch, la monumentalisation du cœur de lacité, le développement du réseau d’adduc-tion d’eau et l’adoption définitive des tradi-tions architecturales venues d’Italie. Cetteévolution se produit justement au momentoù le site de La Sioutat est abandonné, undéplacement consécutif de population pou-vant, dès lors, partiellement expliquer ledéveloppement de la ville de plaine.La dernière étape de l’évolution urbaine aconduit la ville antique vers le plateau domi-nant la rive opposée du Gers. On ne saitdans quelles conditions s’est produit l’aban-don, mais il peut être considéré commeeffectif au plus tard à la fin du Ve siècle. Dèslors, la ville va se développer dans son nou-veau cadre, à l’abri de son enceinte fortifiée,puis prospérer tout au long du Moyen Âge.La conquête romaine, pour certains, lerègne d’Auguste, pour d’autres, ont étéconsidérés comme des périodes de boule-versement des cadres de vie indigènes. Orcomme ailleurs en Gaule, le cas d’Auchmontre au contraire que nous avons affaireà une transition graduelle qui ne produit sesvéritables effets qu’à partir du milieu duIer siècle apr. J.-C.

CI-DESSOUS. Plan de la ville antique. © Ph. Gardes, Inrap

MOUVEMENT

Emplacement de la ville antique d’Auch.Photo © Ph. Gardes, Inrap

système de terrasses successives,implantées sur tout le versant sud duplateau et associées à des voies d’ac-cès, dont une a été identifiée en 2009.Sur ces terrasses se développent desbâtiments encore en cours de fouille. Ils’agit de structures rectangulairesconstituées d’une ossature de poteauxplantés ou sur sablière basse. L’uned’elles mesure 7,6 m de long pour 3 mde large. Des sols intérieurs ne subsis-tent que les radiers constitués de tes-sons d’amphores à plat. Des rechargestémoignent de la dynamique d’occupa-tion de ces constructions.L’habitat se maintient ensuite, au milieudu Ier siècle av. J.-C., alors même que lesterrasses ne semblent plus régulière-ment entretenues. Les structuresconstruites renvoient aux modèlesarchitecturaux antérieurs. Quelquesstructures extérieures, dont des foursdomestiques, sont également à signaler.Même si la fouille est en cours, on peutdéjà considérer que l’ampleur et lacohérence des aménagements de ver-sant rendent compte du caractèreurbain de l’occupation.

Continuités etruptures de l’AntiquitéLe début de l’époque romaine ne coïn-cide pas, semble-t-il, avec une remiseen cause globale de la topographieurbaine antérieure. Ainsi, même si lesconceptions architecturales italiques sediffusent durant cette période, ellescoexistent avec les traditions locales.Une construction compartimentée a étéidentifiée dans un des secteurs defouille. Elle combine une fondation enpierres sèches, enrichie de mortier mai-gre, et une élévation probablement enterre et bois. Cette construction n’a pasencore été totalement dégagée, maiselle adopte un plan rectangulaire etsemble s’organiser à partir d’une courentourée de pièces. Édifié semble-t-ildans les années 30-20 av. J.-C., cet édi-fice marque une première rupture dansl’évolution des traditions architectu-rales et correspond très probablementà une maison construite selon unmodèle italique.

Une intrigante demeuregallo-romaineL’évolution se lit plus nettement encoreà travers l’apparition, entre 20 av. et10 apr. J.-C., d’une vaste bâtisse, dontune aile avait déjà été fouillée dans les

6

Roquelaure-Sioutat, plan généraldes vestiges. Sondage 2006© Ph. Gardes, F. Callède, O. Onezime

CI-DESSUS. Sol sur radier d’amphore et,à gauche, radier de sol de maison gauloiseétablie contre le talus d’une terrasse.Photos © Ph. Gardes

caractéristiques évoquent un espace destockage ou une pièce de service (cui-sine ?), dont l’accès se faisait, semble-t-il, depuis un corridor s’ouvrant sur lacour. Les données sur l’aile ouest sontégalement encore très partielles, avecla mise en évidence d’une pièce carréede 6,8 m de côté. Au-delà vers le nord,le corps de bâtiment est divisé en deuxespaces dont les limites n’ont pasencore été reconnues. Enfin, l’aile nordn’est documentée qu’à travers un cli-ché aérien, qui révèle l’existence d’unesérie d’au moins trois pièces. Les son-dages réalisés en 2006 ont montré quece secteur avait subi une intense éro-sion, qui a fait complètement disparaî-tre certains murs.Étant donné l’état de conservation desvestiges, l’aménagement intérieur desdifférents espaces ne peut être envisagéqu’à travers des informations indirectes.Ainsi, une partie des sols était assuré-ment revêtus de terrazzo ou demosaïques à tesselles noires et blanches.Les nombreux fragments d’enduitspeints recueillis dans l’emprise de la

galerie, dans les années 1960, ont per-mis de restituer partiellement au moins18 panneaux, actuellement conservésau musée des Jacobins à Auch. Parmiceux-ci, on reconnaît des décors d’ar-chitectures en trompe-l’œil mais aussides personnages dont un, grandeurnature, représente peut-être un chas-seur. L’essentiel des scènes relevéesappartient à la fin du IIe style pompéienet constitue un ensemble tout à faitexceptionnel à l’échelle de la Gaule nonméditerranéenne.Certaines caractéristiques rendent par-ticulièrement intrigant ce bâtiment : saprécocité, sa position topographiquesur un éperon, à l’écart des terres agri-coles et présentant des difficultés d’ap-provisionnement en eau, et laproximité d’Auch, chef-lieu de la citédes Ausques. La question de l’origineet surtout du rang social du propriétairese pose donc avec acuité : membre del’élite indigène romanisée ou cadre del’administration romaine installé enGascogne ? L’abandon du site de La Sioutat semble

8

AUCH

années 1960. La construction, de plancarré (40 m de côté environ), comporteune série de pièces réparties en quatreailes, donnant sur une cour centrale, àpeu près carrée (21,5 m de côté envi-ron). Le bâtiment est agrémenté côtésud par une galerie extérieure. Lesindices rassemblés montrent qu’ils’agissait d’une construction étagéedans la pente, l’aile sud présentant aumoins deux niveaux.L’aile sud est constituée de trois piècesde grande extension. La salle centraleest une des plus vastes de la domus(8 x 8 m environ) et pourrait être inter-prétée comme une pièce de réceptionou de séjour (œcus ?). Elle est flanquéede deux pièces jumelles de 8 x 4 menviron. L’aile orientale est occupéepar au moins deux salles, dont seule laplus au sud a été explorée en 2008. Ellecorrespond à un espace de 12,1 x 8,4 mcomprenant en façade une série depetits compartiments ou caissons, sup-portant, selon notre hypothèse, un sys-tème d’accès à l’étage, et faisantégalement office de resserres. Ces

Vue aérienne des bâtiments augustéens.Photo © Ph. Gardes

intervenir très tôt, dans le courant duIer siècle apr. J.-C. En l’état actuel desdonnées, cet épisode peut être situéentre les années 20 et 40/50 apr. J.-C.Le site de La Sioutat correspond donc àune vaste agglomération active dès la findu VIIe siècle av. J.-C. et qui connaît unephase de structuration importante auIIe siècle av. J.-C. Le début de l’époqueromaine s’identifie avec une périoded’évolution, matérialisée par l’apparitionde luxueuses demeures de type italique,qui se mêlent désormais au bâti deconception plus traditionnelle.

D’Eliumberris à AuchLa ville antique d’Auch s’étend sur unevaste terrasse alluviale dominant de 5à 10 m le lit du Gers, en contre-bas ducœur de l’agglomération actuelle et surla rive opposée de la rivière. Son déve-loppement est peut-être à mettre aucompte de sa position stratégique prèsd’un point de passage sur le Gers etd’une importante voie de communica-tion, sans doute déjà en activité àl’époque préromaine, unissant laGaronne aux Pyrénées. PomponiusMela signale au Ier siècle que l’agglo-mération porte le nom indigèned’Eliumberris. L’intérêt pourl’étude de la ville s’est manifestédès le XVIIe siècle. Mais il fautattendre la fin du XIXe sièclepour que se développe un cer-tain suivi archéologique destravaux réalisés en villebasse. G. Collard rédige

ainsi une série de rapports, fruit de sesobservations sur le terrain. Comme ail-leurs dans la région et au-delà, lesrecherches se tarissent dans l’Entre-deux-Guerres et ne reprennent vérita-blement qu’à partir des années 1960.La multiplication des travaux d’urba-nisme dans la basse ville d’Auch vaalors entraîner la découverte de nom-breux vestiges antiques. L’interventionavant destruction d’archéologuescomme M. Cantet ou A. Péré, puis plusrécemment de D. Ferry permettra derécupérer, dans l’urgence, des informa-tions de première main. Enfin, ces dernières années, la villed’Auch a fait l’objet de plusieurs opéra-tions de fouille et surtout de diagnostic

menés par une équipe spécialisée del’Inrap, sous l’égide du SRA Midi-Pyrénées et dans le cadre d’un pro-gramme de TRACES (UMR 5608 del’Université de Toulouse-le-Mirail). Bienque modeste, ces interventions ontdonné des résultats d’intérêt majeurpuisque au-delà de l’étude de plusieurssecteurs de l’agglomération, la topo-graphie urbaine antique commencedésormais à être mieux cernée.

Les origines dévoiléesLes vestiges d’occupation protohisto-riques (150/140-40/30 av. J.-C.) sontconcentrés en ville basse dans le quar-tier Saint-Pierre. L’emprise du site estde l’ordre d’au moins 20 ha, ce qui en

10

AUCH

Les Ausques constituent un des nom-breux peuples ou cités de l’Aquitainedécrite par César. Ces derniers étaientcertes solidaires mais souverains et occu-paient des territoires dont les plus impor-tants ne dépassent pas l’équivalent dequatre ou cinq cantons actuels. On peutciter dans le Gers : les Elusates de larégion d’Eauze, les Lactorates deLectoure et, bien entendu, les Ausquesdu pays d’Auch. Leur organisation poli-tique reste peu connue ; on sait seule-ment qu’ils étaient dirigés par des

doivent faire allégeance à Rome. De nou-velles campagnes, en 51, dirigée parCésar lui-même, puis en 39/38 et27 av. J.-C., seront ensuite nécessairespour pacifier définitivement l’Aquitaine.Bien que dans le camp des vaincus, lesAusques obtiennent un traitement parti-culier ; les nouvelles autorités romainesleur octroient, en effet, le droit latin, statutjuridique réservé à une poignée seule-ment des peuples soumis en Gaule. Dèslors, ils se fondront pour plusieurs sièclesdans la civilisation romaine.

magistrats ou des rois et que leur terri-toire était administré à partir des villes-capitales.Quant à eux, les Ausques devaient occu-per la moyenne vallée du Gers, entre laBaïse à l’ouest et la Marcaoue à l’est.Pomponius Mela les désignent comme“les plus brillants des Aquitains”. En56 av. J.-C., les Ausques font partie de lacoalition mise sur pied pour combattreles troupes romaines. Mais les peuplesaquitains subissent une cuisante défaitesans doute dans la région de l’Adour et

GAULOIS, AQUITAINS, AUSQUES

CI-CONTRE. Auch, Mathalin, fond de coupe à vernis noir italique (IIe siècle av. J.-C.). Photo © Ph. Gardes, Inrap

fait un des plus importants, à l’époque,entre Garonne et Pyrénées.L’organisation interne de l’aggloméra-tion nous échappe encore en grandepartie. Jusqu’à présent, seule uneéventuelle portion de rue, revêtue degalets et bordée d’un fossé, a été miseen évidence rue du 11 Novembre.L’étude topographique de l’aggloméra-tion révèle la présence d’ateliers depotiers, situés sur une partie du rebordde terrasse dominant le cours du Gers.Dans ce secteur, d’une emprise poten-tielle de plusieurs hectares, ont en effetété découverts des éléments de fourmais aussi des fosses et des couchesd’épandage contenant des ratés decuisson. Ce quartier artisanal estattesté entre 100 et 50 av. J.-C., maissemble déjà en activité antérieurement.Les recherches réalisées ces dernièresannées ont surtout révélé des traces

d’habitations. La densité des vestigesde construction dans les différenteszones étudiées depuis les années 1960suggère un urbanisme serré. Des planspartiels de bâtiments sont connus parexemple au chemin de Cougeron. Lafouille réalisée en 1998 a révélé deuxétats de construction.Le plus ancien, daté entre 150 et100 av. J.-C., correspond à un édifice àmurs de torchis armé de poteaux àintervalles réguliers dont le toit étaitsoutenu par un ou plusieurs poteauxcentraux. Ces derniers nous sontconservés à travers leur fosse d’im-plantation et parfois des éléments decalage de pierres. Les vestiges dessi-nent le plan d’une bâtisse rectangulairedont malheureusement l’érosion a faitdisparaître les sols intérieurs. Des élé-ments de torchis, récupérés dans unefosse-dépotoir, montrent que les parois

intérieures étaient revêtues d’un badi-geon blanc, décoré de motifs peintstrès dégradés.Ce premier édifice fait place, entre100 et 50 av. J.-C., à une constructionde conception différente. Celle-ciconserve des fondations de sablièresbasses supportant une élévation enterre, en l’occurrence en torchis. Laparoi ainsi définie était renforcée pardes poteaux verticaux régulièrementespacés, sur lesquels reposait partielle-ment la charpente. Le bâtiment mesureenviron 7,5 m de côté et a subi aumoins une réforme, dont témoigne ledéplacement de quelques centimètresde la sablière ouest. À l’extérieur a étéobservé un four probablement domes-tique à structure bilobée.Des informations complémentairessont issues des recherches réaliséesrue du 11 Novembre et rue Augusta.

AUCH

11

Surveillance de travaux place Saint-Pierre.Au second plan, la cathédrale. Photo © Ph. Gardes

Elles ont révélé en particulier des solsde maison en terre battue et des solsextérieurs en galets.Ces données permettent de mieuxcaractériser l’établissement d’Auch à lafin de l’âge du Fer. Les données chro-nologiques concordent pour situer l’ap-parition du site au milieu du IIe siècleav. J.-C. Il s’agit à n’en pas douter d’uneagglomération comme en témoignentl’extension du site et la densité d’occu-pation. La présence de quartiers auxfonctions spécialisées va dans le mêmesens. Enfin, on doit signaler qu’aumoins une partie des bâtiments étudiéssont orientés selon des axes qui serontrepris à l’époque romaine.

Une évolution limitée après la conquête

Contrairement à une idée encore large-ment répandue, la conquête romainene coïncide pas avec un bouleverse-ment des cadres de vie antérieurs.La découverte de plusieurs portionsde voies (rue Irénée David, avenuede Montesquiou) pourrait suggérerl’existence d’une trame urbainerégulière à la fin du Ier siècle av. J.-C.Mais l’existence d’un véritable qua-drillage ne peut être assurémentrapportée qu’à la première moitié du

Ier siècle de notre ère.L’habitat apparaît toujours extrême-

ment dense et formé, au moins danscertaines zones, de bâtiments juxtapo-sés. L’agglomération semble désor-mais s’étendre vers l’ouest pouratteindre les abords du Gers.Les traditions architecturales se main-tiennent avec des constructions sursablières basses et murs de torchis.Aucun plan de bâtiment n’a pour l’ins-tant été révélé en raison de l’extensionréduite des recherches. Les principauxcaractères de l’habitat peuvent néan-moins être fixés. Ainsi les maisons sontdotées de sols en terre battue (rueAugusta) et abritent le plus souvent aumoins un foyer (chemin de Cougeron).

Ce dernier est deconception simpleavec un radier ou unsoubassement consti-tué de fragmentsd’amphore à plat et

une chape d’argile sup-portant le foyer lui-même.

AUCH

12

Auch, Îlot Pasteur, amphore gauloiseet son amphorisque (IIe siècle).

Photo © O. Dayrens, Inrap

Des signes d’évolution transparaissenttimidement à partir du début du Ier siè-cle de notre ère, surtout à travers l’ap-parition de bâtiments construits selonune technique mixte. C’est ce que l’onpeut déduire de la découverte de mursutilisant la pierre pour leur soubasse-ment (rue du 11 Novembre, rues IrénéeDavid et Augusta). Il s’agit en l’occur-rence de solins en pierres sèches oumaçonnés supportant une élévation enterre (pisé ou briques crues).L’évolution touche également les solsintérieurs, qui incluent désormais quel-quefois des revêtements en mortiermaigre ou en terrazzo. Il en va demême des aménagements domes-tiques, avec en particulier des foyers leplus souvent quadrangulaires et instal-lés sur des radiers de tegulae. Enfin, ondoit noter qu’une partie des maisonsétaient agrémentées d’enduits peintsmuraux (rue du 11 Novembre).

Les mutations urbaines du Ier siècleÀ l’échelle de la ville antique, le milieuet la deuxième moitié du Ier siècle coïn-cident avec une période de mutationurbaine. La trame urbaine, structuréeautour d’un réseau de voies orientéesglobalement selon les points cardi-naux, semble désormais bien en place.Les tronçons de chaussées repérés pré-sentent en général une bande de roule-ment constituée de grosses pierrescalcaire, voire de dalles. De plus, la villese dote ou améliore un réseau d’égoutsfonctionnant avec les principalesartères. On a également pu remarquerque les rues sont bordées de trottoirset quelquefois de portiques. La vitalité de la ville transparaît égale-ment à travers la reconstruction totaleou partielle de certains bâtiments, etpeut-être de quartiers entiers, à l’ex-trême fin du Ier ou au début du IIe siècle(Îlot Pasteur, Mathalin). Symptoma -tique apparaît de ce point de vue la des-truction complète d’un quartierd’habitations, en plein cœur de l’agglo-mération, pour laisser place au centremonumental de la cité. Dans le mêmetemps, on observe que l’urbanisationgagne progressivement des zonesjusque-là plus spécifiquement dédiéesà des activités de production, commele secteur de Cougeron.

13

Auch, Mathalin, vestiges d’une partied’une domus du Haut-Empire. Photo © Ph. Gardes, Inrap

La découverte du forumLa documentation issue des sondagesapporte un éclairage nouveau sur l’or-ganisation de l’espace urbain. Aucunindice n’autorisait jusqu’à présent àsituer le centre civique de la cité. Or,trois diagnostics successifs réalisés àl’angle des rues du 11 Novembre etAugusta ont révélé l’existence duforum de la ville. Ce dernier occupe uneposition éminente sur le rebord de laterrasse dominant aujourd’hui le Gerset à la jonction de plusieurs voiesimportantes, dont deux au moinsétaient bordées de portiques.Les éléments reconnus du nouvelespace public comprennent une espla-nade centrale accostée sur chacun deses longs côtés par une galerie bordéed’une rangée de pièces en enfilade(Gardes et al. 2005 ; 2009a). Une por-tion du mur de clôture nord de la placea pu être étudiée. Il s’agit d’une puis-sante maçonnerie de 1,60 m de large,malheureusement en grande partieépierrée. L’area s’inscrit dans un rec-tangle dont la largeur (59 m environ)représente, selon nos déductions, 2/3de la longueur (88/89 m environ). Elleest définie par un revêtement de dallesde grand appareil disposées en quin-conce et ajustées à sec. La stabilité dela structure est assurée par un soubas-sement constitué d’une épaisse chapede béton de chaux, fondée sur unradier de pierres. On a pu observer unléger pendage du dallage du centrevers la périphérie, ce qui semble s’ex-pliquer par les nécessités d’évacuationdes eaux de ruissellement. Ces der-nières devaient ainsi être canaliséesvers au moins un égout ou conduitd’assainissement repéré contre le murde clôture nord. Aucune trace deconstruction n’a pour l’instant été repé-rée dans l’emprise de l’aire dallée,excepté un plot et un important massifmaçonné qui devait supporter unmonument ou une structure ponc-tuelle. Les quelques éléments de pilas-tres, de colonnes, de sculptures maisaussi un fragment d’inscription récupé-rés dans une couche de gravats laisséspar les récupérateurs de la fin del’Antiquité rendent compte de la paruremonumentale de cet édifice. Au-delà, larépartition des sondages réalisésjusqu’à présent permet a priori d’ex-

14

Forum et thermes, restitution. © V. Arrighi, P. Gardes, O. Onezime, Inrap

CI-DESSUS. Auch, Îlot Pasteur, plaque de marbre. Photo © O. Dayrens, Inrap

clure la présence de bâtiments publicsdans la moitié nord et au sud-est del’area. Mieux : ce constat vaut proba-blement pour l’ensemble de la place, leschéma habituel des fora n’étant pascompatible avec la présence d’un quel-conque édifice dans les espaces restantà explorer.Les galeries latérales n’ont été obser-vées que superficiellement. Néan moins,il semble qu’elles mesurent 7 m de largeenviron et possèdent un sol de mortier,légèrement surélevé par rapport à celuide l’esplanade. Au-delà, deux rangéesde pièces en enfilade semblent borderl’espace central. Une de celles-ci déga-gée en 2004 mesure 5,50 x 4,30 m ; qua-tre autres ont simplement été repéréesen 2010. Les sols de circulation de cesespaces ont disparu dans les deux cas,mais il semble qu’ils aient été exhaus-sés à l’aide de remblais.

Des thermes publics ?Les vestiges d’un établissement ther-mal, sans doute à caractère public, sontapparus immédiatement à l’est desboutiques bordant la place, à l’occasionde l’évaluation conduite en 2005. Iln’est pas possible de restituer son plan,seule sa façade est, longeant une voienord-sud, ayant été sûrement localisée.On peut toutefois estimer les dimen-sions du dernier état du bâti qui s’y rap-porte à au moins 30 x 22 m. Une fouillepartielle a montré l’existence d’aumoins deux états successifs séparéspar un épais remblai. Le niveau le plusancien identifié correspond peut-être àun sol de palestre, datable du Ier siècle. Pour sa part, la partie reconnue de l’édi-fice du Bas-Empire comprend, au sud,un mur de façade construit en opus mix-tum agrémenté d’une abside, où devaitse loger une baignoire ou un bassin. Ellecommunique avec une pièce chauffée,partiellement dégagée, dotée d’une sus-pensura revêtue de carreaux de marbre(ce sol est apparu partiellement affaissésur la partie enterrée d’un probablehypocauste, non fouillé ; le système dechauffage était alimenté par un praefur-nium en partie observé). Plus à l’ouest,ont été mis en évidence les murs d’uneprobable galerie dont la base conservaitencore son enduit peint.La construction en pierre s’impose défi-nitivement durant cette période. Des

15

AUCH

Auch, rue Augusta, sol de l’area du forum en grandes dalles de calcaire. Photo © Ph. Gardes, Inrap

plans, malheureusement encore trèspartiels, rendent compte de l’existenced’habitats privés comportant différentespièces et quelquefois des espacesouverts – cours, péristyles ? – (collègeMathalin, chemin de Cougeron). On nepeut pour l’instant aller au-delà de cettecaractérisation minimale.

Une voie et les vestigesde monuments funérairesLes nécropoles de la ville antique res-tent encore très mal connues. Aucunen’a fait l’objet de fouilles depuis la fin duXIXe siècle et on ne peut aujourd’huique les situer grosso modo sur un plan.Toutefois, les recherches menées en2010 ont révélé des vestiges permettantde situer la limite entre l’espace urbainet la nécropole sud ou du Garros. Ainsi une voie a pu être suivie sur plusde 160 m à travers une surveillance deréseau réalisé en 2010. Dans la partiereconnue, la chaussée présente unesection nord marquée par des réfec-tions successives jusqu’à la fin del’Antiquité et une partie sud où seull’état initial est représenté. Un autre élément intéressant est ànoter : les remblais qui recouvrentdirectement la section sud sont chargésen gravats, issus de la récupération deconstructions adjacentes. Parmi ceux-ci figurent trois blocs de grand appareilet une sculpture. Ces éléments faisaientprobablement partie d’un monumentfunéraire de type mausolée. Le blocsculpté correspond à une console-acro-tère et représente un buste fémininadossé d’une bractée d’acanthe etd’une large volute. Il appartient proba-blement à un groupe de quatre blocsqui devait couronner le monument.

Richesse du Bas-EmpireLe Bas-Empire est une période de rela-tive prospérité à Auch, dont témoignenten particulier l’extension et l’embellis-sement de certaines demeures, dotéesde sols mosaïqués et agrémentéesde balnéaires.Les données tirées des sondages mon-trent, à l’image de l’habitat privé, queles principaux monuments sont régu-lièrement entretenus. Ainsi, l’area duforum fait l’objet de réparations, desrecharges ponctuelles de matériauxvenant régulariser la surface des dalles

16

AUCH

Auch, rue du 11 Novembre, mur de péristyled’une domus et colonne effondrée.

Photo © Ph. Gardes, Inrap

fracturées ou endommagées par lesintempéries. Il en va de même desthermes situés à l’est. Les informationssur le sort du réseau viaire sont plusdifficilement exploitables. Néanmoins,il apparaît que les principaux collec-teurs sont toujours en activité, voirereconstruits. Le dernier état des voiesrelevées rue du 11 Novembre, rueIrénée David et rue de Montesquioutémoigne également du soin apporté àl’aménagement du ballast qui, de plus,conserve une assiette importante.

De la “ville basse” à la “ville haute”La fin de l’Antiquité est marquée àAuch par la construction d’une enceintesur le plateau dominant la rive opposéedu Gers, coexistant un temps avec laville basse. Son tracé semble avoir étérepris par le rempart du Moyen Âge,comme en témoigne le parement mixtevisible à la base d’une tour située ruedes Pénitents Bleus. L’ouvrageremonte à la fin de l’Antiquité (IVe ou Ve

siècle), sans plus de précisions, et réuti-lise à coup sûr des matériaux prélevéssur les monuments désaffectés de l’ag-glomération antique (sculptures, élé-ments d’architecture…).Pour sa part, l’abandon de la ville bassesemble intervenir progressivement àpartir de la fin du IVe et plus probable-ment du début du Ve siècle. Durant sadernière période d’utilisation, une par-tie de l’area du forum semble occupéepar des structures en matériaux péris-sables dont subsistent les ancrages,aménagés à travers les dalles (bâti-ments ?). L’abandon définitif est mar-qué par l’épierrement des infra-structures. Cette opération touche aussibien la partie en élévation des maçon-neries que le dallage. Elle est en parti-culier matérialisée par des coucheschargées en gravats, présentes auxabords du mur de clôture nord de laplace. Le débitage sur place des maté-riaux et l’ampleur des travaux témoi-gnent d’un important chantier et d’uneintervention programmée, probable-ment inscrite dans la durée. Compte-tenu de la chronologie, on ne peuts’empêcher de lier cette opération,entre autres, à la construction du rem-part de la ville haute.On sait également que dans les quar-

Auch-Îlot Pasteur, succession de niveauxd’occupation antiques. Photo © Ph. Gardes, Inrap

tiers d’habitations, certains bâtimentsont subi un incendie, suivi d’une des-truction durant cette période. Sur leursruines se développe ponctuellement unhabitat “opportuniste” comme rue du11 Novembre où un mur est calé dansla tranchée d’épierrement d’une maçon-nerie antique, par des plaques de solsde mortier. Au chemin de Cougeron, unmur antique arasé sert, semble-t-il, d’as-sise à une paroi armée de poteaux. Il enva de même plus au sud où uneconstruction à pans de bois s’installeégalement dans les décombres de lagrande villa de la rue du 11 Novembre.De ces informations, on peut déduireque la construction de l’enceinte de laville haute ne coïncide probablementpas avec l’abandon de la ville basse, cephénomène intervenant semble-t-il demanière progressive entre l’extrême findu IVe et le courant du Ve siècle.L’ancien cœur de cité a dès lors laisséplace à des parcelles agricoles et àquelques établissements ecclésias-tiques, situés le long du Gers. L’abbayeSaint-Martin est ainsi probablementcitée par l’écrivain Fortunat au VIe siècle.L’agglomération d’Auch correspond àune création ex nihilo du milieu duIIe siècle av. J.-C. Dès son apparition, lesite semble se structurer à partir d’axescohérents et s’organiser en quartiersaux fonctions spécifiques. Le début del’époque romaine s’inscrit globalementdans la continuité avec le maintien del’assiette et des axes préexistants. Lasituation évolue timidement à partir dudébut du Ier siècle de notre ère avec ledéveloppement d’une architecturemixte alliant solins maçonnés et mursde terre et bois. La véritable mutation urbaine n’inter-vient qu’au milieu du Ier siècle apr. J.-C.avec une extension sensible de l’em-prise de la ville, l’apparition d’un centremonumental, la généralisation de lamaçonnerie et la réfection complète desvoies et du réseau d’assainissement.

Philippe Gardes, Inrap/Traces-UMR 5608,Alexandre Lemaire et Thomas Le Dreff,

Traces-UMR 5608, Pascal Lotti, Inrap

18

AUCH

EN HAUT. Roquelaure-Sioutat, Dionysos oujeune chasseur (détail). Photo © J.-F. Peiré, Drac

CI-CONTRE. Voie de Saint-Bertrand, successiondes différents états de voie d’époque romainesous la rue