Como Ensamblar (armar una pc) desde Cero COMO MONTAR UNA PC DESDE CERO

2008. Jaime I (1208-2008 ), Arquitectura Año Cero

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of 2008. Jaime I (1208-2008 ), Arquitectura Año Cero

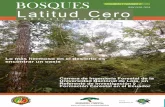

Jaime I (1208-2008)Arquitectura año cero

Arturo ZArAgoZá CAtAlánComisArio

museu de Belles Arts de CAstelló

del 13 de noviemBre de 2008 Al 11 de enero de 2009

DIPUTACIÓD ECASTELLÓ

IV

Generalitat Valenciana

M. Hble. Sr. D. FrAnCisCo CAmps ortiZ

President de la Generalitat Valenciana

Hble. Sra. Dª. trini miró mirA

Consellera de Cultura i Esport

Il.lmo Sr. D. rAFAel miró pAsCuAl

Secrètario Autonòmico de Cultura

Il.lma Sra. Dª pAZ olmos peris

Directora General de Patrimoni Cultural Valencià

Il.lmo Sr. D. CArlos preCioso estiguín

Subsecretario

FUnDaciÓ JaUMe ii el JUSt

AnABel trujillo ivArs

jorge penAlBA sAnCho

Dpto de Administración

estelA CAnAles pinA

pierre guérin

CAtAlinA mArtín lloris

Belén mArtíneZ llodrá

mireiA mirA mollá

gonZAlo montFort CAsAudoumeC

AmpAro sAntonjA Bon

evA teixidor ArAnegui

teresA villAlBA vilA

Dpto de Contenidos

gemA mArtíneZ llodrá

josé mAnuel mArtíneZ

Agustí pAsCuAl grAnell

Oficina Monasterio

cOMitÉ cientÍFicO anY JaUMe i

Hble. Sra. Dña. trini miró mirA

Consellera de Cultura i Esport

Ilmo. Sr. rAFAel miró pAsCuAl

Secretario Autonómico de Cultura

Prof. eduArd mirA gonZáleZ

Comisario del Any Jaume I

Dña. inmACulAdA tomás

Directora del IVM

Dña. silviA CAvAller

Directora General del Libro

Prof. rAFAel nArBonA viZCAíno

Profesor de Historia Medieval, Universitat de València

Dña. mAríA enCArnACión Furió mArtíneZ

Jefa de Servicio de Patrimonio Histórico, Ayuntamiento de Valencia

R.P. jAime sAnCho

Canónigo de la catedral de Valencia

Prof. josé enrique ruiZ domèneC

Catedrático de Historia Medieval de la Universitat Autónoma de Barcelona

Prof. Antoni FerrAndo Catedrático de Filología Valenciana de la Universitat. de València y miembro de la Academia Valenciana de la Lengua

Prof. enriC guinot

Catedrático de Historia Medieval de la Universitat de València

Prof. josé luis villACAñAs

Catedrático de Filosofía, Universidad de Murcia

Prof. CArmen CoronA

Profesora de Historia Moderna, Universitat Jaume I , Castelló

Prof. josé hinojosA montAlvo

Catedrático de Historia Medieval, Universitat de Alicante

Prof. Felipe gArín llomBArt

Catedrático de Historia del Arte, Universitat de Valencia

Prof. joAn gAvArA prior

Historiador del Arte

D. FernAndo Benito domeneCh

Catedrático de Historia del Arte y Director del Museo de Bellas Artes de Valencia

D. josé gómeZ FreChinA

Historiador del Arte y Conservador en el Museo de Bellas Artes de Valencia

D. ChristiAn BeAuFort

Director de la Armería Imperial, Kunsthistorisches Museum, Viena

Prof. dAvid ABulAFiA

Catedrático de Historia Medieval, Universidad de Cambridge

Prof. guglielmo de giovAnni - Centelles Catedrático de Historia del Mediterraneo Medieval, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Nápoles.Miembro de la Academia Vaticana de Bellas Artes

D. pere mAriA orts i BosCh

Acadèmia Valenciana de la Llengua

V

eXPOSiciÓn

Organización ConselleriA de CulturA i esport

FundACió jAume ii el just

comisarioArturo ZArAgoZá CAtAlán

coordinación técnicajosé CAmpos AlemAny

evA teixidor ArAnegui

Diseño y coordinación del montajeedelmir gAldón

Diseño gráficoestudiomAg

transporte y montaje tti s.A

acondicionamiento de salajoseArte

iluminaciónjesús mArtíneZ

SegurosJuan José Gómez Correduria de seGuros

HisCox

restauración: instituto ValenCiano de ConserVaCión y restauraCión de Bienes Culturales

CArmen péreZ gArCíA

Directora Gerente

CArmen péreZ gArCíA

julián AlmirAnte AZnAr

Supervisión técnica

josé ignACio CAtAlán mArtí

Coordinación técnica

recepción de ObrapilAr juáreZ

restauradores de escultura en piedraBertA mAñAs AlCAide

restauradores de madera policromadaAntonio pAgán péreZ

gemmA BArredA usó

Betlén mArtíneZ plA

josé viCente tornero ruiZ

BeAtriZ del ordi CAstillA

AnA pelliCer BAreA

AnA isABel rAmíreZ sAnChís

álvAro solBes gArCíA

restauradores de tallas policromadasBárBArA rosA Ferrero

merCé orihuel FerrAndis

analíticaslivio FerrAZA

estudio fotográficopAsCuAl merCé

catÁlOGO

coordinación científicaArturo ZArAgoZá CAtAlán

textosviCent gil viCent

FederiCo iBorrA BernAd

joAquin BérCheZ

viCent Felip

merCedes gómeZ-Ferrer

CAmillA mileto

FernAndo vegAs

Arturo ZArAgoZá CAtAlán

corrección de textos josé serrAno gArCíA

mArisA giméneZ soler

traducción Valenciana áreA de polítiCA lingüístiCA

FotografíasjoAquín BérCheZ gómeZ

mAteo gAmón

pAtrimonio nACionAl

pACo AlCAntArA

CArlos mArtíneZ

Arturo ZArAgoZá CAtAlán

pepA BAlAguer-luis viCén

FernAndo vegAs-CAmillA mileto

rAFel verdiell

tAto BAeZA

Diseño del catálogorAmon pArís peñArAndA

Maquetación e impresión lA gráFiCA isg

iSBn: 978-84-482-5086-7

Deposito legal: v-4680-2008

©Patrimonio nacional

agradecimientosFerrAn oluChA montins

viCent estAll i poles

viCent esCrivà torres

jAvier gArCíA

josep AlAnyà i roig

Agustín Ferrer

josep lluís gil i CABrerA

FrAnCesC llop i BAyo

mArià gonZáleZ BAldoví

sergio villAnuevA

mArCo noBile

isABel BArCeló

viCente torregrosA

josé AguilellA

diputACión generAl de ArAgón

DIPUTACIÓD ECASTELLÓ

VII

L a creación del Reino Cristiano de Valencia por el Rey Jaime I, como consecuencia inmediata de la conquista de la ciudad de Valencia, es un hecho histórico decisivo que ha marcado nuestro devenir histórico. La conquista supone la creación de una nueva clase urbana, formada por personas de origen muy diferente, pero de cultura y creencias inequívocamente

occidentales, que se asienta sobre la sociedad existente, compuesta por moriscos, judíos y mozárabes.

Estas circunstancias especiales de la génesis del nuevo reino tienen unas evidentes consecuencias en el campo cultural, que de alguna manera, singularizan la Valencia del bajo medievo: se introduce con fuerza el mundo gótico, pero con algunos aspectos, como el gusto por la decoración geométrica y los arabescos, que lo hacen bien distinto. Se incorpora todo el territorio valenciano al arte occidental, pero sobre un sustrato morisco que perdurará aún durante algunos siglos.

Las viejas estructuras urbanísticas de corte islámico se transforman: los callejas estrechas se hacen más anchas, las plazas toman un nuevo valor, las murallas se reedifican y sus puertas de entrada se hacen más monumentales, se levantan edificios públicos para acoger servicios municipales o comerciales, y las viviendas señoriales adquieren tipología propia. En definitiva, se consolida una estructura social urbana en permanente crecimiento como consecuencia de una pujante actividad comercial y de una solidez económica y social.

Una vez más, y como en tantos otros ámbitos, el reinado de Jaime I fue determinante para el desarrollo de una personalidad colectiva que, desde sus orígenes, siempre ha tenido unos caracteres singulares. Si por voluntad del rey se creó “ex novo” un Reino, con normas y costumbres propias, gracias también a su acción, el territorio valenciano se incorpora al arte occidental desde su propia singularidad.

Ochocientos años después del nacimiento de Jaime I, la Generalitat quiere acercar a la sociedad valenciana al conocimiento de una parte fundamental de nuestro patrimonio, como es la arquitectura que surge a partir de la fundación del nuevo reino. Un patrimonio que nos remite a esa etapa llena de ilusiones individuales y colectivas, y que ha significado tanto en la construcción de la nuestra propia identidad.

Conocer a los testigos de ese momento histórico, nos remite a la imagen de una Valencia medieval única e irrepetible. La imagen de un territorio que, forjado en esa época ya lejana, continúa estando presente en la memoria colectiva de todos los valencianos.

Francisco Camps OrtizPresident de la Generalitat

VIII

Uno de los mayores desafíos a los que nos debemos enfrentar los gobernantes, sin importar su rango o distinción, es decidir cual será nuestra contribución al gran libro de la historia. Y es que son los proyectos y las empresas que acometemos a diario, a menudo sin casi tiempo para reflexionarlo, las que definen el legado que dejaremos a las futuras

generaciones. El sentido de nuestros pasos, la huella del tiempo.

Precisamente el invocar a gobernantes que dejaron huella nos lleva necesariamente a un periodo y a un hombre de leyenda: la conquista del Reino de Valencia y Jaume I. Un personaje que cambió para siempre nuestras vidas y del que, aún hoy, es difícil separar su biografía y conquistas de la propia fundación de la provincia de Castellón. A él le debemos todo lo que somos como pueblo y él nos debe el honor de haber cambiado nuestra historia para siempre.

De Nules a Onda, pasando por Vila-real, Almenara, Burriana, Sant Mateu o Herbés, el itinerario vital de Jaime I transformó para siempre el régimen político y social del siglo XIII. Pero dicha transformación no se quedó únicamente en una mera conquista por las armas o en las costumbres, cambió también nuestra forma de entender el paisaje urbano, la arquitectura. Una revolución silenciosa que transformó de norte a sur nuestra Comunitat y cuyas huellas son aún hoy más que visibles.

Redescubrir esos testigos de la historia y dotarles de su verdadera dimensión es el objetivo de la exposición Jaime I. 1208-2008. Arquitectura Año Cero. Una muestra que pretende arrojar luz sobre uno de los episodios más asombrosos y fascinantes de la arquitectura valenciana. Visitarla y difundir sus extraordinarios valores es la mejor contribución que podemos hacer a nuestro presente, pasado y futuro.

Carlos Fabra CarrerasPresidente de la Diputación de Castellón

IX

L a exposición a la cual hace referencia este catálogo narra el proceso de repoblación y construcción de ciudades y, aimismo, de importación, adaptación, recreación, desarrollo y génesis de formas arquitectónicas y maneras de construir a partir de la conquista cristiana de Sarq Al-Andalus y la subsiguiente creación del reino de Valencia por Jaime I de

Aragón. La muestra lleva a cabo, asimismo, una fina reflexión sobre todo ello, la cual se situa, a manera de hito, en la la larga y rica secuencia de trabajos realizados por su comisario, Arturo Zaragozá. Hace todo ello a través de una ciudada y novedosa selección de piezas orginales, de maquetas y elementos explicativos y, asimismo, de las espléndidas fotografías realizadas por Jaquín Bérchez, catedrático de historia del arte con una trayectoria muy larga y rica también en el campo de la historia de la arquitectura.

El siglo XIII, el siglo de Jaime I, tiene una importancia capital en la historia urbana no sólo del reino de Valencia, constituido entonces por el Jaime I el Conquistador, sino también de Europa casi en su conjunto. Los siglos XIII Y XIV son épocas urbanizadoras, de movimientos de población y colonizaciones, de construcción de unas ciudades que iban a constituir la red urbana básica del continente y sus islas; que iban a marcar, por tanto, la fisonomía civil y edilicia de Europa de un manera que ha sobrevivido en buena parte hasta la fecha actual. Esa red urbana estaba plenamente prefigurada a fines del siglo XV. Se verá parcialmente alterada, sin embargo, por la política administrativa y por la geopolítica del estado moderno, por lo que se conoce como Revolución Industrial, que propiciará que núcelos de importancia y tamaño que, hasta entonces, eran, con frecuencia, escasos, y situados en áreas no asiempre centrales o con fuerte tradición urbana, crezcan desmesuradamente, como sucede en las Midlands o en el valle del Tyne, en Inglaterra; en las Lowlands o en la zona de Glasgow, en Escocia; en el Ruhr, en Walonia, en la cornisa cantábrica española, en la Lorena o en Silesia. La alterarán también la hipertrofia de las grandes capitales de estados potentes y, al fin, la terciarización reciente y fenómenos como el turismo de masas.

El caso valenciano no es único en Europa, por lo que respecta a la creación de ciudades en zonas de frontera, de conquista y de repoblación durante los siglos XIII y XIV e, incluso, en el XV. Se podría citar asimismo el espacio fronterizo y en disputa entre la Guyena o Aquitania -que era dominió directo de los Plantagenet ingleses que pretendían la crona francesa- y la Francia controlada por la dinastía de Valois; el limes entre Inglaterra y el País de Gales o los territorios de expansión germánica creadora de ciudades con carta puebla germánica también y que se sitúan al este del Elba: a lo largo de las costas meridionales del Báltico (en Pomerania y Prusia Oriental), en Bohemia, en Silesia o en Transilvania. Tampoco las soluciones urbanísticas y arquitectónicas que dan los colonos a la hora de construir ciudades son demasiado distintas en uno de esos territorios u otro, por mucho que lo parezcan a causa de las diferencias que existen entre ellos en lo tocante a la orografía, la vegetación y el clima, la estructura social, la economía o las tradiones, los materiales constructivos al alcance o el capital humano con que cuente un lugar concreto. Razones de idoneidad funcional o de puesta en valor económico de zonas insalubres o con recursos inexplotados están también presentes en la creación de esas ciudades nuevas o bastidas (bastides), como sucede el el caso de Aigües Mortes o de los núcleos construidos en la costa toscana. Los motivos religiosos pueden también estar presentes, como pasa en las ciudades husitas de Bohemia, ya del siglo XV.

En el caso valenciano, a diferencia de lo que sucedía en espacios como el báltico, el repoblador se instala en zonas con una población previa, la islámica, que o permanece en el lugar o es expulsada de él o se convierte en minoritaria en el mismo. Cuando no existe ciudad previa, se construye una ex nihilo, más o menos de acuerdo con el tipo de la bastida. Cuando sí que esxiste y no es de una excesiva enjundia, se yuxtapone la nueva ciudad en cuadrícula a la prexistente, de trazado laberíntico, que pasa a convertirse en arrabal, como sucede en Concentaina o en Alicante. Si esa ciudad prexistente es de gran tamaño, como es el caso de Valencia, se opta por sucesivas operaciones de reforma interior. En cualquier caso, la ciudad islámica sirve poco al repoblador, depositario de una religión distinta y que es parte de una sociedad tanmbién distinta; como no le sirven ni la alquería ni la casa ni el castillo islámicos. Curiosamente, en la mayor parte del reino de Valencia no hay arquitectura mudéjar estilísticamente detectable. Francesc Eiximenis -de cuyo fallecimiento se celebra en 2009 el sexto centenraio- se encargó no sólo de teorizar a posteriori la bastida valenciana sino también de instar, en estrecha sintonía con la población cristiana, a que desapareciese pronto de la ciudad y del reino de Valencia todo vestigio arquitectónico reconocible como musulmán.

El periplo de las mencionadas arquitecturas, su análisis, tipificación y datación rigurosa, son parte esencial del trabajo de Zaragozá en esta exposición y en obras anteriores suyas, así como en los intereses de quienes han colaborado en el catálogo. Joaquín Bérchez hace todo ello visible, inteligible, lleno de honduras y matices y artísticamete sensible y emotivo a través de sus fotografías. Gracias a ambos.

Eduard Mira

Nuevas ciudades y nuevas arquitecturas de antigua raíz

XI

ïndice

1 jaime i (1208-2008) arquitectura año cero Arturo Zaragozá Catalán

72 la villa de nules como ejemplo de urbanismo de nueva planta en la época de jaime i Vicent Felip

96 el paisatge urbà de vila-real al temps de jaume i Vicent Gil Vicent

114 fragmentos de historia construida. la restauración de las iglesias de nuestra señora de la asunción en vallibona y de san pedro de la pobla de benifasá

Fernando Vegas y Camilla Mileto

134 una aproximación a arquitecturas desaparecidas: el palacio episcopal, el palacio de en bou y la capilla del real viejo de valencia

Arturo Zaragozá Catalán y Federico Iborra Bernad

157 traer a la memoria. joaquín bérchez · fotografías

245 traer a la memoria (textos) Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-Ferrer

Página anterior: Arnau de Vilanova representado con la vara destre de 16 palmos en la Siensia de destrar y la Siensia d’atermenar de Bertrand Boysset. Carpentras. Biblioteca Ingibertina. ms. 327.

11

Arturo Zaragozá Catalán

Jaime I (1208-2008)Arquitectura año cero

A saltar, capturar, despojar, son sinónimos de con-quistar. El diccionario de la Real Academia de

la lengua española, en su primera acepción, define esta voz como “ganar mediante operación de gue-rra un territorio”. Con esta noción no es de extrañar que en el imaginario común (y en alguna bibliografía especializada) exista la idea de que el periodo de la conquista y de la colonización del reino de Valencia fuera un periodo violento –el que correspondería a una guerra de conquista y a sus consecuencias- con escasos márgenes para el desarrollo artístico. Durante la segunda mitad del siglo XIII y los comienzos de la siguiente centuria, el territorio valenciano, por los problemas derivados de la supervivencia cotidiana, habrían quedado al margen de empresas artísticas de empeño. Las realizaciones del asombroso episodio co-etáneo de la construcción de las grandes catedrales en los dominios reales franceses, y del no menos im-portante capítulo del inicio de las arquitecturas civiles del centro y norte de Italia habrían sido modelos leja-nos y completamente ajenos al valenciano. Según esta idea generalizada en el reino de Valencia únicamente se habrían construido iglesias con arcos de piedra y techumbre leñosa, las llamadas “de reconquista”, pe-queñas y oscuras, de carácter notablemente rústico. Se habrían renovado también numerosos castillos y se habrían construido numerosas poblaciones de nue-

va planta en las que lo más importante habría sido la cerca defensiva. El alterónimo con el que se conoce al rey Jaime I, el “conquistador”, insistiría sin duda en esta idea.

Pero la realidad del siglo XIII valenciano no se com-padece con la idea de una ocupación militar a la de-fensiva. Por el contrario, la actividad constructiva fue

Cómo os mouros pediron mercee al rei don James D’Aragon. Cantigas de santa María.Biblioteca de El Escorial Cantiga 169, fol. 226V.

Sala del Castillo de Alcañiz, Teruel. Cortesía del Instituto de Estudios Turolenses. (Foto Alvira).

2

asombrosa y todavía hoy vivimos del paisaje agrario y cultural que se inició entonces. Nuevamente de-bemos acudir al diccionario. De hecho “conquistar” tiene otros sinónimos como “persuadir” y ”seducir” y el DRAL tiene otra acepción de conquistar: “con-seguir algo, generalmente con esfuerzo, habilidad, o venciendo algunas dificultades”. Dicho de una per-sona sería “ganar la voluntad de otra o traerla a su partido”.Debe recordarse que la sociedad que reali-zó la conquista era, en palabras de Robert I. Burns (The Crusader Kingdom of Valencia. Reconstruction on a thirteenth-century frontier). “... Una sociedad avan-zada tecnológicamente, refinada intelectualmente e impulsada por un optimismo agresivo y expansio-nista. Era el mundo dinámico de los cabildos y de los gremios, del derecho romano y de la escolástica, de las universidades, de la eficacia burocrática y de las instituciones monárquicas, del nacionalismo in-cipiente, de las literaturas vernáculas, de las técnicas “modernas” bélicas y financieras y del arte gótico. ... Cuando se lanzara a la conquista no podría evitar la imposición de sus propias formas: en cuanto pu-diera occidentalizaría. Donde persistieran las formas

autóctonas, habrían o de ser absorbidas, o deberían sobrevivir como simple irrelevancia tolerada y co-existente...” 1

El nuevo orden implantado conllevó la necesidad de construir. Fue necesaria la edificación de nuevas ciudades o la reforma de las existentes hasta hacerlas irreconocibles. La creación de una nueva red de po-blaciones, de diseño occidental cambió el territorio. Los sistemas de riego conocieron un desarrollo insos-pechado, cabe recordar la pronta reorganización de la acequia de Moncada en el río Túria, la construcción de la acequia real del Júcar o el rápido desarrollo de los riegos del río Mijares.2

Antes de un centenar de años después de la conquista cristiana se habían construido centenares de iglesias cuya utilidad, incluido el culto, era el ser utilizadas como espacios públicos de reunión. Igualmente se construyeron numerosos monasterios y conventos, además de centenares de edificios civiles de carácter público o industrial, hospitales y cofradías, ingenios mecánicos, molinos y hornos.

Trabuco, fundíbulo, o giny representado en la clave de la bóveda de la capilla Giner de la iglesia parroquial de san Lucas de Ulldecona (Tarragona). Foto Rafel Verdiell.

Proyectil de ingenio de guerra medieval procedente de excavaciones arqueológicas en Alzira (Valencia). Museo Municipal de Alzira. Foto Mateo Gamón.

3

Esta necesidad de construir de forma rápida y efi-caz, junto con el clima de relativa libertad propio de una tierra de frontera, permitió la posibilidad de experimentar. La adecuación de antiguos tipos arquitectónicos para nuevos usos y la utilización de nuevas técnicas de construcción marcó este episo-dio. El resultado fue una peculiar imagen artística fruto de la mixtura de muy diversos elementos y de una situación específica. Siguiendo nuevamente a Burns se puede decir que: “... Para Jaime y su pue-blo Valencia había de representar un límite o fron-tera: era una tierra de buenas oportunidades; de la posibilidad de un rápido ascenso en la escala social y en la de la riqueza; de la eliminación de privile-gios o gravámenes feudales menores y del ascenso de una corona más vigorosa y, por tanto, de mayor esperanza de orden; de una población heterogénea reunida en nuevas formas y dispuesta para consti-tuir una nueva sociedad”.

“Aquí había tierra vacante disponible para todos, y las personas de recursos podían adquirir tierras culti-vadas por musulmanes, con capacidad de expansión

casi ilimitada. Las obras de regadío y los espacios desbrozados permitían aumentar la disponibilidad de tierra. La frontera podía funcionarcomo válvula de escape frente a la superpoblación; era la oportuni-dad para el hijo ambicioso, cohibido, emprendedor, agudo, inquieto, menor; para el rebelde rural, para el empresario. Los puertos y las ciudades ofrecían un horizonte ilimitado de posibilidades comerciales. Mercados de rápida expansión, empleo y centrada en lo urbano que prometía balancear con ventaja los elementos feudales y que agudizaba la lucha social subterránea, un aumento del uso de las formas parla-mentarias, fluidez y flexibilidad, un sentido de nue-vos comienzos, una impaciencia contra las viejas for-mas y abusos: todos estos factores son perceptibles en la vida de esta frontera. Un nuevo contexto lleva-ba consigo nuevos hábitos y actitudes inéditas. Una “sección” diferenciada, una entidad regional con una cierta unidad, con una sicología y unas tradiciones propias iría emergiendo en la Corona de Aragón”.3

El episodio constructivo de la colonización medieval valenciana participa de la fascinación de los comien-

Máquinas de guerra medievales. Cantigas de santa María. Biblioteca de El Escorial. Cantiga 28 fol. 43r Ms.

4

zos. Este “año cero de la arquitectura” marca el inicio de la proliferación de ingenios mecánicos, de la cons-trucción de espacios abovedados y de la representa-ción naturalística de la imagen. El marco dota a este momento de un interés especial: se desenvuelve en un momento que ha sido considerado como el de la primera revolución industrial europea por el desarro-llo de las máquinas hidráulicas: los molinos harine-ros, los de papel, los de paños, los martillos de forja o las serrerías. Pronto llegaría el reloj mecánico.4 A pesar del turbulento momento social sorprende el ri-gor y ambición de algunas construcciones. Asombra igualmente el cuidado en la epigrafía y, en ocasiones, la calidad de la imagen en el poco favorable ambiente de la frontera.

laS reGlaS Del JUeGO

La voluntad del rey Jaime I de iniciar un nuevo perio-do, también en la construcción, queda señalado por la

decisión de unificar los pesos y las medidas en todo el reino. Como señaló Arcadi García, la Costum de la ciu-tat de Valencia, otorgada por el rey a la ciudad en 1240 (solo al año siguiente de la toma de Valencia), tenía entre sus aspiraciones la tendencia a estructurar los nuevos territorios como un reino o estado diferente de Aragón y Cataluña. La segunda de las aspiraciones que contenía la Costum de Valencia era la de unificar el derecho, la moneda, los pesos y las medidas de todo el reino. Una consuetudo, una moneta, lege, pondere et figura, una alna, unum quarterium, unus almutus, una fanecha, unum caphitium, una uncia, una marcha, una libra, una arrova, unus quintallus et unum pondus et una mensura intoto regno et civitate Valentiae sit per-petuum.5

La historiografía del derecho valenciano ha discre-pado en la filiación histórico-jurídica de la Costum de Valencia. Así se han detectado las concordancias entre la citada Costum y las Consuetudines Ilerdenses. Frente a ella se ha subrayado la tendencia hacia el ele-

Tabla comparativa de diferentes medidas de longitud según García Caballero, J. En Breve cotejo y balance de las pesas y medidas de varias naciones. Madrid. Francisco del Hierro, 1731.

5

mento romano. Joseph Vicente del Olmo, Corachán y otros muchos autores señalan que la vara de medir valenciana es igual a la antigua romana y el pie igual al romano antiguo. En cualquier caso la decisión de contar con unas nuevas reglas del juego universales en el peso y la medida, y por tanto en la construc-ción, es evidente. Al parecer, una iniciativa similar, emprendida de forma coetánea por el rey Alfonso X el sabio en Castilla no tuvo éxito.6

Cabe recordar el carácter simbólico y el interés fun-cional de la renovación de un sistema de pesos y me-didas. Puede ponerse como ejemplo la temprana de-cisión de la asamblea constituyente francesa en 1790 (al año siguiente de la toma de la Bastilla) de estudiar un nuevo sistema de pesas y medidas. Este nuevo sis-tema, que se aprobó por ley en 1795, adoptaba una unidad de longitud no arbitraria, el metro (el anterior era el pie real), racionalizaba el sistema y, sobre todo era universal.

creanDO Un nUeVO PaiSaJe

En el imaginario colectivo valenciano existe la idea de que toda construcción antigua, o de época imprecisa, así como las tramas urbanas más antiguas de sus po-blaciones son, empleando la expresión popular, “del

temps dels moros”, es decir, de época musulmana. Sin embargo esta creencia no se atiene, generalmen-te, a la realidad. Ciertamente muchas poblaciones va-lencianas eran ya importantes durante la dominación islámica. Morella, Onda, Burriana, Valencia, Alzira, Xàtiva, Alicante, Orihuela o Denia tenían una larga historia urbana y una acreditada fama como ciudades con anterioridad a la conquista cristiana. No obstante el nuevo orden originó una diferente estructura del asentamiento de la población en el territorio y la re-novación de sus núcleos urbanos. La creación de una nueva red de poblaciones y la transformación de las existentes fue un proceso no corto pero consciente y eficaz. Al final de la Edad Media la herencia urbana musulmana era prácticamente irreconocible.

Los cambios en el poblamiento, en los caminos y en los cultivos serían notables y el diseño del nuevo pai-saje pudo comenzar de inmediato. Sabemos por la crónica real que Jaime I iba acompañado por ingenie-ros. En una época en la que la ingeniería militar y la civil no estaban separadas los ingenieros militares del rey podían diseñar de la misma forma una máquina de guerra para un asedio o una construcción de nue-va planta. Resulta sugerente al respecto la figura de Nicoloso de Albenga. Este maestro procedía, como indica su apellido de la ciudad Ligur de Albenga, en-tonces aliada de Federico II. Aparece construyendo

Puente de santa Quiteria, entre Almassora y Vila-real. (Castellón). Maqueta Carlos Martínez.

6

una máquina para el asedio de Mallorca. Durante el sitio de Burriana vuelve a aparecer proyectando un “castell de fusta” o torre de asedio, que la crónica real describe puntualmente. Esta constaba de dos pisos y avanzaba gracias a unas poleas. En el llibre del Repar-timent aparece como Sire Nicholas, magistri ingenia-rius domini regis recibiendo un terreno con molinos en la puerta de la Xerea. En el llibre del Repartiment aparece otro magistri trabuqueti, maestro de Trabucos o Fundíbulos (acaso el mismo Nicoloso), recibiendo una donación. Estos maestros en ingenios de guerra que participan en la guerra y que parecen quedarse posteriormente en Valencia hacen recordar la conoci-da profecía de Isaias que dice que “... de las espadas se forjarán arados y de las lanzas podaderas...”. Las mismas ruedas gigantes que habrían movido el con-trapeso de los trabucos o fundíbulos podrían haber servido para recoger las cuerdas de los tornos y grúas que elevaban las dovelas de los edificios abovedados. Lynn White ya señaló que; “el trabuco reviste espe-

cial interés por ser la primera utilización mecánica importante de la fuerza de las pesas. La falta de un escape no representaba un obstáculo en este caso: la violencia condice con la guerra”. Experimentos modernos han demostrado que mientras un trabuco con un brazo de 15 metros y un contrapeso de 10 toneladas pueda arrojar una piedra de 90 a 150 ki-logramos a una distancia de 270 metros, lo más que puede hacer una catapulta del tipo romano es lanzar una piedra de 18 a 27 kilogramos a una distancia de 400 metros en una trayectoria más rasante. Como a fines de un asedio la distancia importaba menos que el peso del proyectil, el trabuco significó un notable perfeccionamiento en materia de artillería.7

Una pieza de ingeniería que señala la temprana reali-zación de obras públicas de importancia es el puente de santa Quiteria, situado sobre el río Mijares, que une las poblaciones de Vila-real y Almassora. Tiene 124 metros de longitud y ocho arcadas formadas cada una, por cuatro arcos dispuestos en paralelo entre las pilas de doble tajamar. Sigue esta construcción, disposiciones constructivas ya utilizadas en la arqui-tectura romana. Las arcadas llegan a alcanzar luces de 12,70 metros. Se conocen noticias documentales de este puente desde 1275. Existe otro puente de si-milares características, aunque de menor tamaño, en Onda, sobre el río Sonella.8

Poblaciones de nueva planta y trazado regular, entre Vinaròs y almenara.

Es sabido que durante la Edad Media se estableció la red urbana que constituye actualmente Europa. Las creaciones urbanas de este periodo fueron tan nu-merosas como variadas. De hecho todo el occidente cristiano medieval se convirtió en un laboratorio ur-banístico. La experimentación adquirió una especial

Lámina comparativa de poblaciones de nueva planta y trazado regular entre Vinaròs y Almenara, según A. Zaragozá. 1. Benicarló, 2. Vinaròs, 3. Torreblanca, 4. Mascarell, 5. Almenara, 6. Xilxes, 7. Castellón, 8. Vila-real, 9. Nules

7

densidad en los países nuevos, es decir, en las zonas de conquista y de colonización. El nuevo reino cris-tiano de Valencia reunió estas características. Por ello el estudio del urbanismo medieval valenciano ad-quiere un interés general. Las poblaciones de nueva planta se construyeron ge-neralmente con trazado regular. Éstas son más abun-dantes de las que se ha venido considerando. Sólo en la Plana de Castellón, hay ocho poblaciones de este tipo. Todas ellas tienen unas mismas constantes for-males. Estos núcleos urbanos adoptan forma cuadran-gular muy bien definida. Las viviendas se subordinan a la vialidad conformándose como un solar estrecho y alargado: el pati. Las calles de estas poblaciones tienen tendencia a ser rectilíneas y continuas. Esta continui-dad es rota únicamente en razón de la adaptación a las irregularidades geográficas o por causa de amplia-ciones sustanciales e imprevisibles del núcleo. A me-nudo se encuentran vías públicas que discurren pa-ralelas unas a otras, incidiendo perpendicularmente sobre otras vías dispuestas de la misma forma. Todas ellas cuentan con una plaza que acoge la mayor parte

de las actividades económicas: el mercado, y donde se sitúan los edificios administrativos: la Sala, la Cort, la Presó y l’Almodí. La plaza acostumbra a situarse en el eje de la calle principal, que es generalmente el cami-no a partir del cual se funda la población y también suele tener incidencia en el eje perpendicular. Todas estas poblaciones contaron con cercas y construccio-nes defensivas que tuvieron trazados e importancia diversos, adaptándose al crecimiento urbano y a las necesidades del momento.9

La más conocida de estas poblaciones es Vila-real. Nacida por voluntad de Jaime I, según carta puebla fechada el 20 de febrero de 1274, Vila-real comenzó a edificarse junto a una acequia nueva. Su planta adoptó la forma de un rectángulo, que más tarde sería cerra-do por murallas con cuatro torres en los ángulos y un profundo foso. Dos principales arterias, perpendicu-lares entre sí, dividen la población en cuatro cuarteles iguales. Dos calles (la de arriba y abajo) se disponen paralelas a la calle mayor (que coincidió con el nuevo trazado del camino real Valencia-Tortosa). En la con-fluencia de las dos principales calles perpendiculares

Representaciones caligráficas realizadas en el manuscrito de la vista pastoral a la diócesis de Tortosa del obispo Paholach en 1314. Archivo Capitular de Tortosa. 1. Peñíscola, 2. Borriol, 3. Cervera, 4. Almenara, 5. Vila-real, 6. Benicarló, 7. Vinaròs, 8. Calig.

8

se sitúa la plaza. Esta es de planta cuadrada y en sus frentes lleva porches formados por arcos apuntados de piedra. En la plaza se ubicaba la casa de la villa, los hostales, el almudín y en ella se celebraba la feria. De la población medieval queda actualmente el trazado urbano, parte de la plaza porticada, fragmentos de la muralla y una de las torres angulares (la torre Motxa). El análisis del director del archivo de Vila-real Vicent Gil que aquí publicamos da una nueva y sugerente visión sobre la fundación de Vila-real.

Igual interés y similares características tienen otras poblaciones de la Plana de Castellón, como Al-menara, Nules, Mascarell y el mismo Castellón. Almenara fue fundada en el siglo XIII en la bifurca-ción que del camino real Valencia-Tortosa llevaba a la Vall d’Uixó. Se situó a los pies del monte donde se lo-calizaba el viejo castillo musulmán. Fue trazada con una retícula inicial perfecta. La cerca muraria que, en parte, permanece en pie, parece corresponder a una ampliación del recinto inicial. La potente fábrica de

mampostería de esta muralla parece muy posterior a la fundación.

La Pobla de Nules, o Nules, se localizó igualmente en la llanura, no lejos del antiguo castillo musulmán de la Villavieja de Nules. Su carta de población data de 1254. Nules, como Villa-real, se construyó junto a una acequia nueva, en la cota inmediatamente supe-rior no regable. Ambas poblaciones parecen haberse fundado en el marco de ambiciosas operaciones de transformación de tierras de secano en regadío. La planta de esta población es de extraordinario rigor geométrico. Aunque el caserío ha sido ampliado y muy renovado nos informa de su trazado medieval el plano de la villa levantado en 1887 con motivo del derribo de las murallas. A diferencia de Vila-real las calles principales se disponen perpendiculares a la ca-lle mayor-camino real. Las calles situadas en paralelo a la calle mayor —travesseres— carecen de puertas de acceso a las viviendas. El estudio del cronista Vicent Felip en estas mismas páginas define puntualmente el desarrollo de esta interesante y fundamental expe-riencia urbana.

El Nules medieval llegó prácticamente intacto hasta finales del pasado siglo. El diccionario geográfico de Pascual Madoz (1845-1850) describía la población de la siguiente forma: “Esceptuando sus arrabales, se halla cerrada con buenos muros de tapia recom-puestos en la última guerra, si bien actualmente se encuentran en estado ruinoso: forman un cuadrado defendido por 26 torreones de cal y canto y sólida construcción que flanquean las cortinas. Tiene cua-tro puertas, dos de ellas principales, defendidas por dos torreones más salientes que los demás, y las otras están abiertas en los flancos de sus respectivos torreo-nes, que por esta circunstancia tienen más diámetro que las restantes: la elevación de los muros y torres parece bastante para una defensa regular”. Teodoro

Una tienda en Morella. Cantigas de santa María. Biblioteca de El Escorial. Ms. Cantiga 161.6.

9

Llorente, en su obra Valencia, publicada en 1887, des-cribía Nules con románticos trazos “Nules ofrece un golpe de vista pintoresco: es la única población de la Plana que conserva sus antiguas murallas. Esas ta-pias bermejas, que forman un recinto cuadrado, están defendidas por veintidós redondos torreones; sobre ellas surgen el caserío y las cúpulas de las iglesias que resplandecen al sol con el brillo de la turquesa; fuera de los muros extendiéndose los arrabales, dominados también por las cúpulas de los arruinados conventos: todo esto, rodeado de naranjales siempre verdes, de palmeras y cipreses, tiene algo de oriental”. El mismo autor en un post-scriptum de 1902 indicaba, en una breve nota, que “Esta población ha perdido el aspecto pintoresco que le daban sus antiguas murallas. Fue-ron derribadas hace pocos años”.

La única población de estas características, y la de más oscuro origen, que conserva completa la cerca, es Mascarell. Se localiza junto al camino de Burriana a Valencia, ya en el término de Nules. El topónimo significa campamento en árabe. Se ha supuesto que la población perpetúa el campamento levantado por

Jaime I para asediar Burriana. Mascarell fue habitada por musulmanes hasta la conversión y/o expulsión de éstos en el siglo XVI. Acaso los pobladores serían los descendientes de los musulmanes expulsados de Burriana tras la conquista de la ciudad. La pobla-ción es cuadrangular. Se desarrolló alrededor de una desaparecida torre central que es citada en antiguos documentos. La muralla dispone de cuatro torres cuadradas situadas en el centro de los muros. Tiene únicamente dos puertas, situadas en muros opuestos: la que da al camino de Burriana a Nules y Valencia, y la que da a la acequia de Mascarell, a la cual marcha paralela la muralla. Mercedes Gómez-Ferrer y Juan Jesús Gavara dieron a conocer el contrato de la cons-trucción de las murallas de Mascarell, lo que data éstas a mediados del siglo XVI. El caserío está muy renovado. La cerca es de tapial mixto. Es sabido como el tercer domingo de Cuaresma Cas-tellón de la Plana rememora la tradición de su funda-ción en el año 1251. En su trazado medieval pueden adivinarse muchas de las características anteriormen-te expuestas. No obstante el mayor crecimiento y

Arnau de Vilanova representado con la vara destre de 16 palmos en la Siensia de destrar y la Siensia d’atermenar de Bertrand Boysset. Carpentras. Biblioteca Ingibertina. ms. 327.

Escena de agrimensura representada en la Siençia de destrar y la Siensia d’atermenar de Bertrand Boysset. Carpentras.Biblioteca Ingibertina. ms. 327.

10

transformación de esta ciudad hace difícilmente re-conocible su traza inicial. La Plana no es la única comarca valenciana donde pueden encontrarse este tipo de poblaciones. Aunque con menor regularidad geométrica se encuentran po-blaciones de este tipo en todas las zonas del territorio valenciano que la estrategia colonizadora aconsejó. Pueden citarse, en las comarcas del norte, Torreblan-ca, Vinarós y Benicarló. Esta última población era una alquería musulmana que fue repoblada en 1236. La población estaba dividida en cuatro cuarteles por dos calles principales que se cruzaban perpendicular-mente. La calle mayor coincidía con el camino real. De Benicarló conocemos un interesante documento, fechado en 1306, que recoge el convenio hecho por los hombres de Benicarló con Frey Berenguer de Car-dona, Maestre del Temple en Aragón y Cataluña y con Frey Arnaldo de Bañuls, Comendador de Peñíscola por el que se comprometen a amurallar la población según el trazado, técnicas constructivas y caracterís-ticas defensivas indicadas por dicho Comendador. El documento permite reconstruir la forma y el trazado, cuadrangular, de la desaparecida cerca.10

Francesc eiximenis, Bertrand Boysset

El plano en cuadrícula tiene antecedentes muy re-motos y un largo historial a través de las ciudades griegas, helenísticas y romanas. Para bastantes gentes puede ser una novedad que en la Edad Media, época que pasa por la del máximo desarrollo de las agrupa-ciones urbanas libres, pintorescas e indisciplinadas, se levantasen numerosas ciudades capaces de satisfa-cer plenamente a los más fanáticos ordenancistas.

El trazado regular, la ortogonalidad y la división sis-temática del suelo es, siempre, la expresión formal de una motivación precisa. En este caso es la necesidad de una rápida y adecuada implantación en el territo-rio y de la colonización del suelo. El urbanismo colo-nizador de las pueblas valencianas no supone la apli-cación de un modelo cerrado de raíz ideológica sino que muestra una variada experimentación urbana realizada con técnicas de agrimensura ya conocidas en el mundo antiguo. Ello explica la adaptabilidad del esquema de ordenaciones urbanas a las irregularida-des topográficas del emplazamiento, hecho frecuen-te en las comarcas poco llanas del interior del país. Una variante de las poblaciones de nueva planta y tra-zado regular son aquellas que se asientan sobre una colina. Se disponen generalmente en la ladera bien orientada, las calles se adaptan a las curvas de nivel, con travesías según las líneas de máxima pendiente, las calles, como en las poblaciones del llano, reciben los nombres de “mayor”, “arriba” y “abajo”, la iglesia parroquial se sitúa en lo más alto del cerro. Pueden citarse entre las poblaciones que siguen este esquema (siempre adaptado a la orografía del terreno), la Pobla de Benifassà o Rosell.

Francesc eiximenis es una figura de interés, en cuya obra se han considerado consecuencias de la notable actividad urbanística de la Valencia medieval. Eixi-

Reconstrucción gráfica de la sección de la muralla de Benicarló a partir de un documento de 1306 que fija el convenio entre los Templarios y los de Benicarló para su construcción, según Miguel García Lisón.

11

menis era un fraile franciscano que había nacido en Gerona a finales del primer tercio del siglo XIV. Reci-bió formación académica en Oxford y viajó a Colonia, París, Roma y Toulouse. Vivió en Valencia entre 1383 y 1408. En este último año fue nombrado obispo de Elna y murió en Perpiñán al año siguiente.

Su obra más extensa y ambiciosa, que quedó inacaba-da, fue Lo Crestià. Los cuatro libros que nos han lle-gado, aunque suman la respetable cantidad de 2. 592 capítulos no representan apenas la tercera parte del proyecto global. Lo Crestià es esencialmente una vas-ta enciclopedia —una Summa Teológica— escrita en lengua vernácula. El capítulo 110 del libro Dotzé del Crestià, redactado entre 1385 y 1386, se titula “Quina forma deu haver la ciutat bella e bé edificada”. Una larga linea interpretativa, iniciada por Puig i Cada-falch, ha querido ver en“La ciutat bella e bé edificada” una teoría completa de la ciudad ideal y un prematu-ro anuncio del renacimiento. Eiximenis habría visto la modesta aplicación de su plan, realizado en épocas

anteriores, en las ciudades de nueva planta y trazado regular de la Plana de Castellón antes descritas.

Más recientemente Fernando Marías ha señalado que la ciudad ideal del franciscano es medieval en su con-cepción urbana, escolástica en su metodología y en el manejo de las fuentes clásicas. Su propuesta no se en-marcaría en un tratado de la ciudad como institución política, con valores históricos y políticos, humanísti-cos, sino en una doctrina moral y religiosa.

En cualquier caso la ciudad de Eiximenis debe ex-plicarse desde el propio contexto en el que nace. A finales del siglo XIV, a pesar de la esforzada empresa colonizadora, eran muchas las huellas de la tradición islámica. La preocupación debía estar viva. Eiximenis escribe su obra a los pocos años de la gran ampliación y reforma del recinto urbano de la ciudad de Valencia, en la segunda mitad del siglo XIV. Muchos de los ras-gos físicos de la ciudad “bella e bé edificada”, como las calles amplias y rectas, o la situación de hospi-

Construcción práctica de una escuadra, de una bisectriz y cálculo de una distancia inaccesible en la Siensia de destrar y la Siensia d’atermenar de Bertrand Boysset. Carpentras. Biblioteca Ingibertina. ms. 327.

12

tales, burdeles y desagües, para evitar infecciones o malos olores, eran preocupación diaria del consejo de la ciudad y así viene expresado, frecuentemente, en el Manual de Consells de la ciudad de Valencia. Pero sobre todo Eiximenis tuvo que conocer, inevitable-mente, las ciudades de nueva planta y trazado regular de la Plana de Castellón, ya que el camino real pasa-ba por ellas. Ciertamente estas poblaciones se habían construido con una intención práctica muy diversa a la que movió la redacción del Dotzé, pero la concre-ción formal de la ciudad de Eiximenis recogería, ine-vitablemente, estas experiencias. La coincidencia con las fuentes clásicas que maneja Eiximenis señalaría, una vez más, el apego a las tradiciones mediterráneas de la construcción medieval valenciana,11

Bertrand Boysset (1355-1415), fue un agrimensor, propietario, cronista y poeta provenzal de la ciudad de Arles. Sus obras La Siensia de destrar y La Siensia d’atermenar, la ciencia de medir y la ciencia de amo-jonar, constituyen la aportación más importante en el campo de la agrimensura desde el mundo romano. Sus tratados constituyen a la vez un hito importantí-simo en el desarrollo de la geometría práctica.

El propio Boysset afirma reiteradamente que el autor de la obra citada (que según él solo traduce) es Arnau de Vilanova, sabio de muy notable relación con Valen-cia, donde vivió él y sus hijos, y acaso nació. Aunque recientemente se ha afirmado que la referencia a Ar-nau de Vilanova en los tratados de Boysset se debía únicamente a su auctoritas, también se ha señalado en el manuscrito una clara influencia italiana (por donde viajó repetidamente Arnau de Vilanova). La relación con la intensa experimentación valenciana puede ser directa o indirecta. En cualquier caso es difícil pensar que la notable actividad repobladora valenciana de la época de la colonización no tuviera consecuencias en agrimensura. Puede señalarse, igualmente que los tér-

minos del tratado de agrimensura de Bertrand Boys-set, tanto en léxico (el paralelo entre el valenciano y el provenzal es notable) como de actividad práctica podían rastrearse todavía hasta hace poco en las tie-rras valencianas. Un activo cuerpo de soguejadors y livelladors hizo que el cambio en el paisaje rural fuera significativo. En este contexto la existencia de un per-dido tratado de agrimensura de Arnau de Vilanova no sería extraño.12

13

eDiFicanDO Para la ViDa cOtiDiana

La nueva organización social nacida tras la conquista cristiana dejó prácticamente inútil el parque inmobi-liario existente. De hecho, nada servía para los nue-vos usos. La urgencia en construir y la adaptación al entorno tuvo sus resultados. Muchas de las nuevas construcciones de la vida cotidiana adoptaron un sis-tema constructivo que ya era conocido en el mismo ámbito mediterráneo; el sistema de arcos de diafrag-ma y techumbre de madera.

Este sistema constructivo es aquel que está formado por una serie de arcos de fábrica dispuestos transver-salmente al eje longitudinal de la nave que se pre-tende cubrir. Los arcos tienen la función de soportar la cubierta del edificio, en la que la techumbre es de madera. Etimológicamente la voz diafragma provie-ne del griego diaphrágma, que puede traducirse por separación, barrera u obstrucción. Llamamos arcos de diafragma a aquellos que, como su nombre indica, estrechan la nave en la que se sitúan. De hecho este sistema constructivo puede entenderse, igualmente, como aquel que estuviera formado por muros perfo-rados por arcos paralelos entre sí y dispuestos trans-versalmente a la nave que cubren. La techumbre o armadura descansa sobre estos muros.

El sistema de arcos de diafragma y techumbre de ma-dera, paradójicamente para el nombre que recibe y para el aspecto que adquiere, es el que menor coste en madera requiere para su construcción. Ello es así ya que frente a las construcciones cubiertas con bóve-das de fábrica no requiere las tradicionales y costosas cimbras de madera que eran precisas para su monta-je. Frente a las techumbres fabricadas exclusivamente con madera se ahorran las grandes escuadrías de los pares y de los tirantes de las armaduras de par y nu-dillo o de las cerchas.

Interior de una vivienda tradicional en Rodas. Foto A. Z.Interior de la iglesia de Coratxar (Castellón). Foto Antonio Pradas.

14

El conocimiento de estas construcciones permite en-tender el espacio que conformaba la vida diaria del mundo medieval valenciano. En caso contrario des-conoceríamos las formas que adquirían “les fleques”, que eran los hornos donde se fabricaba y cocía el pan de cada día. Indicativo de la vida que transcurrió por estos espacios, nos informa el refrán valenciano que dice “En el forn i en el riu tot se diu”. Lo mismo po-dría decirse de los almacenes donde se guardaban las cosechas o se pagaba el diezmo, los molinos donde se extraía la harina y el aceite, las atarazanas donde se construían los barcos… y así podría seguirse con otras muchas construcciones de uso cotidiano como las naves de los hospitales, las dependencias de los conventos o las sedes de las cofradías. El sistema de arcos de diafragma conformó igualmente, el grupo más abundante de las construcciones más significati-vas de la época: las iglesias.13

El origen de este sistema de producción de espacios cubiertos es intemporal. Su aparición y persistencia en muy diversas arquitecturas vernáculas así lo indi-ca. No obstante, el área de dispersión del sistema se ciñe, casi exclusivamente, a los países ribereños del Mediterráneo. Estos territorios tienen un bosque dé-

bil, pobre, de poca altura y en regresión. El sistema es particularmente adecuado para esta zona en la que la buena madera se ha reservado tradicionalmente para construir barcos. La arquitectura romana utilizó en ocasiones el sis-tema de arcos de diafragma. Existe de ello amplia constancia arqueológica. El sistema no desapareció de la cultura popular ya que se siguió utilizando en la construcción de viviendas en el Mediterráneo Oriental. Todavía hoy pueden encontrarse numero-sos ejemplos fosilizados en Rodas y Creta. A finales del siglo XII el sistema reapareció en la arquitectura culta, utilizado con pleno sentido estructural, en los monasterios cistercienses del occidente mediterrá-neo. Al comienzo su empleo se limitó a la construc-ción de algunas dependencias de estos monasterios. Hay ejemplos bien conservados y conocidos en los monasterios de Fossanova en Lazio; Lagrasse y Fon-tfroide en Languedoc, Santes Creus y Poblet en Ca-taluña, o Sigena en Aragón. El sistema de arcos de diafragma conocería, a lo largo de la Edad Media, una notable fortuna. El sistema se utilizó, indistintamen-te, para la construcción de edificios de uso industrial, civil o religioso. La construcción de iglesias con arcos

Interior de una vivienda tradicional en Lindos (Rodas). Foto A. Z. Interior de la iglesia de la Sangre de Llíria. Foto Mateo Gamón

15

de diafragma y techumbre leñosa está documentada desde mediados del siglo XIII. De hecho, la más numerosa implantación del sistema se produjo con la construcción de iglesias parroquia-les y capillas en la frontera meridional de la cristian-dad de los siglos XIII y XIV. Acaso el mejor ejemplo de esto último es lo sucedido durante la colonización cristiana del reino de Valencia. En este caso, la nece-sidad de construir y la posibilidad de experimentar a la que obligaba y que permitía la nueva frontera de la cristiandad derivó en un ingente programa construc-tivo. Este utilizó ampliamente un nuevo tipo arqui-tectónico basado en el sistema constructivo de los ar-cos de diafragma. La misma sociedad que resucitaba el derecho romano, o fundaba poblaciones de nueva planta y trazado regular, adoptó la antigua solución romana y mediterránea de los arcos de diafragma.

La importancia de la red de parroquias adquiere ma-yor relieve si se considera que ésta era la institución básica en la organización del territorio. Constituían una unidad no solo religiosa sino, también, social y administrativa. La iglesia parroquial era el lugar de reunión común. De hecho, es muy frecuente en la do-

cumentación medieval más antigua encontrar al co-mún de la villa, o a los jurados, reunidos en la iglesia para tomar una decisión. Así, en 1305, encontramos a buena parte de la población de Onda (Castellón) reunida en la iglesia de santa Margarita (actualmente de la Sangre) en el acto de firmar el deslinde entre los términos municipales de Onda y la vecina Vila-real. En el documento se indica que era el lugar don-de acostumbraba a reunirse el consejo municipal de la villa. En 1306 el Consejo de la villa de Benicarló (Castellón) es convocado, a la veu del corredó, a la voz del pregonero, en la iglesia parroquial de san Bartolo-mé, para decidir la construcción de las murallas. En el documento se indica que la reunión tiene lugar en este edificio com es acostumat, como es costumbre. La expresión, aunque probablemente sea una fórmula, es indicativa de la costumbre. El uso de iglesias como sede de actos civiles era muy frecuente. En 1268 el rey Jaime I dictaba sentencia por un pleito en el inte-rior de la iglesia de san Félix de Xàtiva (Valencia).

Las parroquias de arcos de diafragma de la repoblación cristiana, constituyen un tipo definido. Las diversas conformaciones que adoptan relativas a su dimensión y riqueza no suponen variantes relativas a su distri-

Iglesia de Olocau del Rey en construcción según el documento de 1296 y los restos existentes. Maqueta Carlos Martínez.

16

bución. Estas iglesias son de planta rectangular y de una sola nave, están generalmente orientadas con el presbiterio mirando al sol naciente. La cabecera es pla-na. Sólo excepcionalmente y de forma imprevista (y constructivamente mal resuelta) la nave de arcos de diafragma se asocia a un ábside abovedado. La entrada, frecuentemente, es lateral. En este caso y en edificios que no han sido ampliados la puerta se sitúa en el pe-núltimo tramo de la nave. La entrada está precedida, en muchas ocasiones, por un porche. Los arcos de diafragma que soportan las techumbre son de trazado apuntado, normalmente de cantería y en casos excep-cionales de ladrillo dispuesto a rosca. En caso de ser de piedra se tienden desde impostas molduradas con sencillez. La altura de los arranques, salvo en el caso de las iglesias conventuales o grandes parroquias es muy baja, situándose a una altura que oscila entre dos y tres metros. Ejemplo clásico de estas iglesias, que sigue puntualmente el tipo descrito, es la iglesia de san Félix de Xàtiva. Este templo fue construido en los primeros años de la conquista cristiana y es uno de los escasos ejemplos que nos ha llegado prácticamente intacto.

La repetición del tipo aparece sugerida por el contrato para construir la parroquia de Olocau del Rey (Caste-llón). Este documento, fechado en 1296, se estructura con asombrosa racionalidad. Consta de 51 apartados relacionados en orden al desarrollo constructivo de la

obra. Los 32 primeros hacen referencia a los cimientos y la fábrica de muros, a la albañilería y a la cantería. Los 18 siguientes a la carpintería de armar, a la car-pintería de taller y a los acabados. El último apartado establece la duración de las obras. El asombroso rigor técnico y jurídico del documento cuya redacción sor-prende en el rústico ambiente de la frontera, sugiere que nos encontramos ante un contrato modelo y un tipo arquitectónico que se iban repitiendo. De hecho las iglesias parroquiales de Catí, Vallibona, y san Juan de Morella, todas ellas en la misma comarca, son casi idénticas en disposición, dimensiones y fábricas va-riando sólo en su adaptación al lugar. La desaparecida fábrica medieval de la parroquia de san Miguel de Mo-rella sirvió como modelo (al menos su portada).14

El carácter domestico de estas arquitecturas no su-ponía necesariamente rusticidad. En la descripción proyectual del contrato de la iglesia de Corachar (Castellón), datado en 1247, es breve pero correcta-mente redactado. Sin duda debe haberse escrito en el scriptorium del monasterio cisterciense de Escarpe que poseía el señorío de esta población.15

Aunque las parroquias del siglo XIII se encuentran lógicamente muy transformadas se encuentran nu-merosas piezas sueltas que han permitido, en esta ex-posición, “reconstruir” una de estas parroquias. Se ha

Pila bautismal de Herbés (Castellón). Siglo XIII.

Un cementerio del siglo XIII con tumbas señalizadas con estelas discoidales. Cantigas de santa María. Biblioteca de El Escorial. Ms. Cantiga 164.

Estela discoidal con un yunque y un martillo, símbolo del oficio del sepultado. Morella (Castellón).

Bautismo por inmersión. Cantigas de santa María. Biblioteca de El Escorial. Ms. Cantiga 28.

17

tomado la planta y la portada de la arruinada parro-quia de Salvassoria; las estelas discoideas funerarias son del cementerio de Sant Mateu; la pila bautismal de Herbés; la base del altar de la iglesia antigua de Vilafamés; la imagen de la capilla es la de la Virgen de la Naranja de Olocau del Rey y la cubierta de la iglesia de Vallibona. Todas estas piezas podrían haber sido intercambiables con las de otros muchos edificios del mismo tipo.16

La rigurosa restauración de este tipo de iglesias ha permitido un conocimiento considerablemente ma-

yor de estas arquitecturas. El artículo que aparece en estas páginas dando noticia de las obras realizadas en las iglesias de la Pobla de Benifassà y Vallibona (am-bas en Castellón) por los arquitectos Camilla Mileto y Fernando Vegas es prueba fidedigna de ello.

cOnStrUYenDO BÓVeDaS

Sorprende el empeño de los colonizadores en reali-zar construcciones abovedadas en un territorio que carecía de estas estructuras, así como de extender los

Interior de la iglesia de Pobla de Benifassà. Foto Joaquín Bérchez.

18

oficios necesarios para realizarlas. Acaso estas cons-trucciones debían simbolizar el superior estadio tec-nológico y organizativo de la sociedad que realizó la conquista.

Las construcciones abovedadas de la colonización va-lenciana no parecen haber sido únicamente la exacta transposición de lo ya realizado en Europa. Un nuevo panorama de novedades se instala en la frontera. La asociación de la bóveda de crucería con la nave única y las cubiertas aterrazadas parecen haber sido experi-mentadas, por primera vez, en la Corona de Aragón, con la construcción de la iglesia del Salvador de Bu-rriana. La nave central de la catedral de Valencia se construyó con luces de crujía de 15 x 15 metros, lo que superaba el estandar de amplitud (que no de al-tura) de las grandes catedrales de los dominios reales franceses. Por otra parte la elegancia de los ábsides de traza semidecagonal (Burriana, Morella, Benifassà) y la novedad técnica de las plementerias mixtas de ar-gamasa y ladrillo rematan este horizonte.

La arquitectura de este periodo es producto de la po-sibilidad de realizar, de forma simultánea, intencio-nes diversas. El reino de Valencia, la nueva frontera

de la cristiandad en el siglo XIII, permitía este he-cho. Robert Burns, refiriéndose al reino de Valencia ha subrayado como en una frontera siempre está la oportunidad de la libertad, de la movilidad, de no estar ligado a ninguna tradición antigua inmutable (o por el contrario de aceptarla contracorriente). La frontera valenciana no sólo era una encarnación de las energías medievales y un espejo de sus grandes movimientos, era un espléndido campo para desarro-llarlos en una adaptación local excepcional. Ahora es un inapreciable laboratorio para analizarlos.

La arquitectura abovedada del siglo XIII y de comien-zos del siglo XIV, época de la colonización del nue-vo reino conquistado, se caracteriza por la animada superposición de formas tradicionales y novedosas. Entre las construcciones que podemos llamar tradi-cionales se encuentran algunas iglesias construidas con bóveda de cañón y ábside de cuarto de esfera (antigua parroquia de Sarañana, capilla del castillo de Xivert...) pero la obra realizada más claramente a

Abside de la arruinada iglesia del despoblado de Sarañana en Todolella (Castellón)

Interior de la iglesia del castillo templario de Peñíscola (Castellón). Foto P. Balaguer - L. Vicén.

19

Bóveda de la llamada capilla del rey don Jaime. Camposanto de san Juan del Hospital. Valencia.

Bóveda de la sacristía de la catedral de Valencia.

Bóveda de la capilla mayor de la iglesia del Salvador de Burriana (Castellón). Foto: P. Balaguer - L. Vicén.

Bóveda de la capilla mayor de la iglesia del monasterio de santa María de Benifassà (Castellón).

Bóveda de una absidiola de la iglesia del Salvador de Burriana (Castellón). Foto: P. Balaguer - L. Vicén.

Bóveda de la cabecera de la iglesia de san Juan del Hospital de Valencia

20

contracorriente de lo que se construía en Europa en este momento es la capilla del castillo templario de Peñíscola.

El castillo de Peñíscola es una importante construc-ción con una cronología establecida. Fue construido por los templarios durante la dominación de la plaza entre 1292 y 1307. De él indicó Tormo que es, en conjunto, obra única en España, una intacta fortaleza del siglo XIII, toda de un sólo empeño, similar acaso a las de los cruzados en Oriente. Pese a la avanzada época en que se construyó, el castillo ignora (delibe-radamente) la bóveda de crucería. En una de las es-tancias de la planta inferior se realizaron los enjarjes de unos arranques para tender una bóveda nervada. Pero inesperadamente el espacio acabó cubriéndose con una bóveda de cañón. De hecho todas las estan-cias se cubren con bóvedas de cañón levemente apun-tado. Las fábricas son de fuerte sillería y extraordina-rio grosor. La basílica templaria de la fortaleza (que más tarde sería papal) es de una nave, orientada y con entrada lateral. Se cubre con una bóveda de cañón se-guido apuntado en la nave y con un cuarto de esfera

sobre el ábside de planta semicircular. La austeridad y severa proporción del espacio resultante remite a la más canónica arquitectura románica. De hecho, la casi idéntica iglesia (aunque de menor dimensión) del castillo templario de Miravet, junto al río Ebro, ha sido datada en el año 1153. La gran sala del castillo de Peñíscola es un espacio de planta rectangular cubier-to con una bóveda de cañón seguido apuntado. Los sillares que forman la bóveda, aunque manchados por depósitos calcáreos, están dispuestos de forma alternada a franjas blancas y oscuras, siguiendo así una característica tradición tardobizantina y románi-ca que utilizó, igualmente, el gótico italiano.17

La situación contraría a Peñíscola, es decir la de una obra novedosa (y sin embargo de anterior datación) es la correspondiente a la iglesia parroquial del Sal-vador de Burriana. Esta ha pasado prácticamente desapercibida para la historiografía de la arquitec-tura gótica por haber estado envuelta hasta 1939 en un suntuoso revestimiento barroco. Una terrible explosión durante la última guerra civil dio pie a su posterior repristinación gótica. La iglesia es de

Croquis de una absidiola del ábside de la iglesia del Salvador de Burriana (Castellón). Según Javier García

Traza de una bóveda de crucería semidecagonal, según Joseph Gelabert en L’art de picapedrer, Mallorca 1653,

Monjes replanteando un monasterio. Cantigas de santa María. Biblioteca de El Escorial. Ms. Cantiga 45e.

21

una sola nave. Tiene ábside poligonal de siete la-dos y traza semidecagonal en los que se sitúan cinco capillas radiales (de idéntica traza a su vez) y dos torres (una inacabada), los empujes de las bóvedas son apeados por peculiares contrafuertes que articu-lan plásticamente al exterior las capillas. La iglesia está cubierta (lo que queda de lo medieval) con una bóveda de crucería con plementos de argamasa con ladrillos tomados a rosca. La localización de los em-pujes permite abrir grandes finestrales apropiados para tender vidrieras. Frente al decidido plantea-miento gótico de la iglesia únicamente la rústica de-coración escultórica recuerda la tradición románica y testimonia las fechas de su construcción. Las co-lumnas gemelas de las embocaduras de las capillas, el anillado de las otras columnas o la decoración de las impostas con palmetas y cintas perladas, remiten a una cronología de mediados del siglo XIII. J. L. Gil Cabrera y A. José Pitarch han indicado, basándose en noticias documentales indirectas, en el análisis de elementos decorativos y en comparaciones con otras iglesias, que la cabecera puede datarse en la década 1240-1250, aunque las obras no quedaran

acabadas hasta 1330 y que, desde esta base, el Salva-dor de Burriana se convierte en uno de los primeros ejemplos (¿el primero?) que muestra, en tierras de la Corona de Aragón, una arquitectura netamente gótica con un programa arquitectónico complejo. Esta construcción supone una notable novedad en el ámbito del gótico meridional de la corona de Ara-gón ya que introduce, por primera vez, las noveda-des técnicas de la bóveda de crucería asociada con la nave única y la cubierta aterrazada. La similitud de su planta y su datación con la iglesia de Santiago de la Puebla de Montalban y de san Pedro de Teruel, hacen pensar que pudo plantearse en su inicio como una iglesia fortaleza. Los caminos que tomarían es-tas iglesias serían luego muy diversos. En el caso de las aragonesas la construcción sería de ladrillo con labores mudéjares y en Burriana de piedra conforme a los usos compositivos del gótico mediterráneo.18

Las últimas restauraciones realizadas en la iglesia de Burriana han permitido estudiar las bóvedas desde lo alto de los andamios. Gracias a ello ha podido com-probarse como las dovelas de los arcos de la bóveda

Representación de un torno para elevar materiales en las Cantigas de santa María. Biblioteca de El Escorial. Cantiga 42, fol. 61v.

Torno restaurado de la iglesia de Vila-real (Castellón).

Arcos de la bóveda de crucería del ábside de la iglesia de El Salvador de Burriana (Castellón). Obsérvese las escotaduras para elevar cada dovela con ganchos y máquina. Véase también el peculiar aparejo de las dovelas del arco rampante.

22

tienen las escotaduras correspondientes para ser al-zadas de forma mecánica con grúas. Las claves (tanto la mayor como las de los ábsides) tiene el mayor ta-maño y la disposición que hace pensar que fueron las primeras piezas de la bóveda en situarse en su lugar. Considerando la evidente ausencia de las cubiertas de madera inexcusables en el gótico centro europeo se llega a la conclusión de que se utilizó el sistema del matraz para elevar la clave central y, a la vez, apear las cimbras de los arcos. Este sistema consistía en un montacargas central que situaba la clave en el punto del espacio en el que había de quedar. A partir de aquí se disponían las otras dovelas. Este sistema se utilizaría, más tarde, para construir todas las grandes iglesias del gótico mediterráneo.19

El ejemplo más audaz y que mejor resume la arqui-tectura valenciana de la época de la colonización es la catedral de Valencia. La estructura de la catedral en sus orígenes fue la de un templo de tres naves y tres crujías, con crucero saliente, presbiterio poli-gonal abierto directamente al crucero y a la girola.

Se cubre con bóvedas de crucería simple de poten-tes baquetones y plementería de argamasa y ladrillo dispuesto a rosca. La sección de la nave muestra la escasa diferencia de altura y la diferente proporción respecto a las tradiciones del gótico francés, entre la nave principal y las laterales. Igualmente en lu-gar de los característicos arbotantes de este episo-dio se disponen, como apeando los empujes de la nave principal, unos arcos de medio punto. Estos arcos, por su trazado, difícilmente podrían producir el empuje de los arcos rampantes o arbotantes. En cualquier caso la impostación de estos falsos arbo-tantes se produce a una altura excesiva respecto al arco fajón y el contrarresto sería inútil. En realidad se trata de una obra hidráulica superpuesta a la del edificio catedralicio, como si se tratase de una aérea red de acequias; los arcos únicamente sustentan el sistema de evacuación de aguas de la terraza, con una nula función estructural, como pone de relieve su ausencia en los brazos del crucero, cuyas cubier-tas, al carecer de naves laterales, desaguan directa-mente a la calle.20

Cabecera actual de la iglesia de El Salvador de Burriana (Castellón).Foto Pascual Mercé.

Recontrucción hipotética del ábside de la iglesia de El Salvador de Burriana. Maqueta Carlos Martínez.

23

La construcción de la maqueta a escala del ábside de la iglesia del Salvador de Burriana se ha realizado dibujando inicialmente en 3D a escala 1:1 y realizando el corte de piezas por fresado. En las imágenes superiores puede verse el replanteo general de la construcción y el trazado en planta de los nervios de la bóveda. En las inferiores el conjunto de andamios: el matraz, o montacargas

central, que permite subir la clave. El pentágono estrellado que ata el matraz por la parte superior no depende de consideraciones esotéricas, sino de otras muy prácticas. Es la única forma de atar todos los apeos de las cimbras, a la vez que permite el paso de la clave por su centro.

25

Las naves y crucero de la catedral de Valencia, por sus características, no pueden considerarse simplemente como un románico aligerado. Los ideales de la arqui-tectura gótica francesa están, igualmente, ausentes. En realidad todo hace suponer que la intención ar-quitectónica fue otra. Los tramos perfectamente cua-drados con los que se compone la nave central, la desnudez decorativa interior, la amplitud y la altura moderada de la nave principal, así como la anchura inusualmente grande de las aberturas que ponen en comunicación dicha nave con las laterales y que dan como resultado una unidad espacial sin precedentes en la arquitectura de la Corona de Aragón, remiten a la coetánea arquitectura italiana. En este país la ex-pansión dominica realizó, en ocasiones, la adapta-ción de la forma basílica, con bóvedas de crucería y con naves laterales, a las necesidades de las órdenes mendicantes. Es decir, buscó la creación de espacios amplios y adecuados para la predicación. Lo sorpren-dente de la catedral de Valencia es haberla planteado con unas luces de crujía (de 15x15 metros) notables

para su época. En el tramo del crucero se previó, ya desde el comienzo, la construcción de un cimborrio de estas mismas dimensiones. Debe considerarse que en 1260, cuando se puso la primera piedra, los colo-nizadores cristianos eran todavía una pequeña mino-ría respecto a los musulmanes.

La iglesia de Santa María de Morella se comenzó en 1273, aunque se sabe que existían preparativos des-de 1265. La obra fue planteada durante el arcipres-tazgo de Domenech Belltall (+1292). Éste era un clérigo perteneciente a una influyente familia entre la que se contaban abades y hombres de leyes. Él mismo había sido párroco de Burriana hasta 1252. Las obras se continuaron hasta 1311, año en el que fue bendecido una parte del templo (hubo otra ben-dición en 1317). La última piedra la puso el rey Pe-dro III en 1343.

La iglesia de Morella es de tres naves y cuatro tramos, las naves rematan en tres ábsides poligonales de los

Bóveda de la sacristía de la catedral de ValenciaLa catedral de Valencia en el siglo XIII. Maqueta Carlos Martínez

26

que el central es de siete lados y traza semidecago-nal, la iglesia está toda ella construida con excelente cantería y buen oficio, los basamentos geométricos sobre los que se levantan los pilares, así como la de-coración de roleos y palmetas de los capiteles delatan (en menor grado que en Burriana) los arcaísmos de-corativos de la tradición románica. No obstante, la iglesia de Morella está construida con un gótico ma-duro carente de vacilaciones. Así lo demuestran las elegantes bóvedas de crucería, los pilares fasciculados que prosiguen a los baquetones de los arcos ojivos y formeros, los calados rosetones o los ábsides con contrafuertes.21

La planta sigue el tipo de las iglesias con ábsides poli-gonales en la cabecera cuya fortuna en la arquitectura hispánica, a mediados del siglo XIII, ha sido señalada por Torres Balbás y Chueca Goitia. Los tramos, cua-drados, de la nave central y la escasa diferencia de al-tura entre las naves, ponen a esta iglesia en conexión con la coetánea catedral de Valencia. El peculiar perfil baquetonado de los arcos fajones y de los intercolum-nios, idéntico al arco triunfal de la iglesia de Burriana hacen pensar que estas dos iglesias compartieron no sólo al mismo párroco sino también al mismo maes-tro de obras.

La elegancia compositiva, la cuidadosa traza geomé-trica, y la utilización de grúas para la construcción puede rastrearse en otras iglesias coetáneas como la del monasterio cisterciense de santa María de Be-nifassà (a partir de 1264), san Juan del Hospital de Valencia (a partir de 1238), o santa Catalina de Alzi-ra (finales del siglo XIII).En Benifassà eligió sepul-tura la reina Violante de Hungría. En san Juan del Hospital lo hizo la emperatriz de Nicea Constanza Hohenstaufen. 22

Fotografías de la iglesia del monasterio de santa María de Benifassá antes de su restauración en los años sesenta del siglo XX.

29

VOcaBUlariOS Y caliGraFÍaS.el arte Del SiGlO Xiii

El arte del siglo XIII en la península ibérica está si-tuado en la encrucijada de diversas y reconocidas tendencias artísticas: el arte hispanomusulmán o andalusí, el románico y el gótico. Atrapados por la historiografía tradicional olvidamos el hecho natural de la creatividad constante, del inevitable cruce de culturas y del mestizaje de formas. En este caso los diferentes vocabularios del arte del siglo XIII a me-nudo se entrecruzan. Características comunes de las decoraciones arquitectónicas de este periodo son el gusto por la geometrización y la inspiración en las derivaciones de la escritura caligráfica, en los libros iluminados, en las marginalia de los códices y en las miniaturas. El desarrollo del dibujo “artístico” tiene su paralelo con la instrumentalización de la geome-tría práctica en la construcción y en la agrimensura. El dibujo, en todos sus aspectos existente o implícito, se convierte en la herramienta que permite entender este episodio.

En otro orden de cosas, entre las intenciones artísti-cas es conocida la peculiar y selectiva mirada a la an-tigüedad clásica. Esta mirada se funde con el interés por las arquitecturas descritas en la Biblia.22

el arte andalusí en Valencia

El arte hispanomusulmán desarrollado en Valencia hasta la conquista cristiana nos ha llegado de forma notablemente escasa y fragmentaria. Aún así algunas piezas son significativas. Aunque su análisis no pue-da reducirse a unas pocas líneas, debe señalarse que las yeserías del palacio de Pinohermoso de Xàtiva, del llamado palacio de las yeserías de Onda, o los frag-mentos de la parroquia de san Andrés de Valencia,

así como los zócalos de la Costa del Castell de Xàtiva o del museo de Alzira tienen una misma formulación artística: la valoración del gesto de la caligrafía y de la geometría, el gusto por la lacería, su carácter plano y la elegancia del diseño.24

De la carpintería de este momento nos ha llegado un interesante ejemplar, la techumbre del palacio de Pi-nohermoso en Xàtiva. Esta es una armadura de par y nudillo, de cuatro vertientes, sin tirantes. La forman pares muy poco gruesos prolongados por el techillo central o almizate. En éste se alternan cruces de san Andrés de relieve con las minúsculas bóvedas deco-rativas gallonadas que llamamos “chillas”. Las tablas apoyadas en los pares tienen un recorte en forma de hexágono alargado o “alfardón”. El fondo lo forma otra tabla. Todas las piezas de la armadura, en su parte vista, estuvieron pintadas con ornamentación geométrica o vegetal.

Arpía. Fragmento de una tabla pintada procedente del techo de la iglesia de la Sangre de Llíria. Fotografía cortesía del Museo Arqueológico de Llíria.

Miniatura del Libro de los juegos. Biblioteca de El Escorial T. I.6.

30

Zócalo de un palacio andalusí en Alzira. Museo Arqueológico de Alzira.

Yeserías del palacio andalusí de la plaza de san Cristobal de Onda (Castellón). Museu d’Arqueologia i Història d’Onda.

31

Estrella de ocho puntas de yeso procedente del palacio de la plaza de san Cristobal de Onda (Castellón). Museo Benlliure, Valencia.

32

La sala del palacio de Pinohermoso fue estudiada por Leopoldo Torres Balbás, quien la dató en los años próximos al paso del primero al segundo cuarto del siglo XIII, es decir, pocos años antes de la conquista cristiana. La pieza es de gran calidad y excelente ofi-cio. No es de extrañar que algunas de sus formas y el oficio con el que fue construida pervivieran tras la conquista.25 Lo mismo sucede con algunas geometrías y lazos de los yesos del palacio de Onda que pueden encontrarse en las tablas del techo de la iglesia de la Sangre de la misma población.

techos y muros pintados

Un insistente y general equívoco ha dado en relacio-nar las fábricas de piedra vista con el mundo medie-val cristiano. Nada más lejano a lo sucedido y a los resultados de las últimas investigaciones/restauracio-nes. El colorido de muros y techumbres, unido en el caso de las iglesias a la presencia de retablos y lumi-narias produciría una abigarrada imagen que hoy nos resultaría inesperada.