Edmund Husserl: Formální a transcendentální logika (Formale und Transzendentale Logik)

1 Una logica formale. I termini e le proposizioni

-

Upload

khangminh22 -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of 1 Una logica formale. I termini e le proposizioni

1 Una logica formale. I termini e le proposizioni

Secondo Aristotele, la logica è una disciplina propedeutica a tutte le scienze in quanto analizza

la forma che deve caratterizzare qualsiasi discorso: si tratta dunque di una logica formale

Sembra che, solo dopo aver definito la sua concezione della logica, Aristotele si sia dedicato alla

costruzione del proprio sistema di scienze. Non è un caso: la logica studia gli strumenti basilari,

quelli forniti dal linguaggio, di cui si servono tutti i tipi di indagine scientifica; è evidente che

chiunque, prima di intraprendere una qualsiasi ricerca scientifica, dovrebbe chiarire i mezzi che

glielo consentono. Per questo motivo l'insieme dei trattati aristotelici di logica fu denominato fin

dall'antichità Organon, "strumento": il titolo si deve probabilmente ad Alessandro d'Afrodisia (II-III

secolo d.C.), uno dei più importanti commentatori degli scritti aristotelici. Aristotele in effetti non

usa mai neanche il termine logica: indica questa materia come "analitica", la scienza della

dimostrazione. Il termine "logica" è posteriore: probabilmente fu coniato da Zenone, il fondatore

della scuola stoica (tomo 1B, Parte 1, cap. 3). Poiché non studia nessuna regione ontologica in

particolare la logica non è una scienza. Tuttavia Aristotele è il primo filosofo che le riconosce il

carattere di una disciplina specifica. Poiché è priva di un proprio oggetto, la logica aristotelica è una

logica formale: non studia cioè nessuna particolare categoria di enti, ma considera la forma che un

discorso deve avere per essere valido.

Per articolare un discorso corretto è necessario conoscere le norme che regolano:

• il significato dei termini: Aristotele se ne occupa nell'opera Categorie;

• l'attribuzione di un predicato a un soggetto, cioè la costruzione di una proposizione: questo tema è

affrontato soprattutto in Sull'interpretazione;

• i legami tra proposizioni, cioè i ragionamenti, cui sono dedicati gli Analitici primi e gli Analitici

secondi.

Aristotele riflette in particolare sull'inferenza, cioè il ragionamento nel quale date una o più

premesse se ne trae una conclusione. La logica studia appunto in che modo dalle premesse si giunga

a una conclusione, ovvero in che modo si costruisca un'inferenza valida: come noto, ciò può

avvenire sia per induzione che per deduzione.

I termini sono gli elementi primi di un discorso: sono sempre riconducibili a una categoria e

considerati singolarmente non possono essere né veri né falsi

I termini sono tutti quegli elementi semplici che, combinati opportunamente tra di loro,

costituiscono un discorso. Consideriamo le proposizioni "Socrate è un uomo" e "Socrate visse ad

Atene". Se eliminiamo il collegamento della copula otteniamo i termini che le formano: Socrate,

uomo, visse, Atene. A proposito dei termini così considerati, Aristotele fa questa osservazione:

Ognuna delle cose che si dicono senza alcuna connessione significa o la sostanza o la quantità o la

qualità o la relazione o il dove o il quando o il giacere o l'avere o il fare o il patire. (Sulle categorie)

In sintesi, tutti i termini sono riconducibili a una categoria: "Socrate" e "uomo", alla categoria di

sostanza; "visse", al fare e "Atene" al dove. Questa impostazione è espressione del realismo

gnoseologico che caratterizza Aristotele: il filosofo, cioè, è sostanzialmente convinto che il

linguaggio esprima il pensiero che a sua volta rispecchia la realtà. Esiste dunque una congrua

corrispondenza tra livello ontologico e livello logico: in pratica un ente (livello ontologico) è

adeguatamente espresso dal termine che lo indica e dal concetto che lo rappresenta (livello logico).

Il concetto, infatti, è semplicemente il significato della parola cui corrisponde. È evidente che i

termini/concetti considerati singolarmente non possono essere né veri né falsi: "Socrate" - "uomo"

di per se stessi non hanno rapporto con la verità o la falsità, è solo la proposizione che li connette,

"Socrate è un uomo", che sarà o vera o falsa.

La logica studia il discorso dichiarativo, cioè quello costituito da proposizioni apofantiche

La logica non studia tutti i tipi di discorso: per esempio le preghiere, i comandi, le esclamazioni non

costituiscono un suo oggetto. La logica, infatti, si occupa esclusivamente del discorso dichiarativo

(o assertivo), di quel discorso cioè volto ad affermare o a negare qualcosa a proposito di un

soggetto. Pertanto Aristotele prende in considerazione solo le proposizioni apofantiche, ovvero le

proposizioni descrittive, le uniche che possono essere vere o false. Così come i termini

corrispondono ai concetti, le proposizioni sono semplicemente l'enunciazione di una predicazione o

giudizio, cioè dell'atto con cui una determinata caratteristica viene riferita o meno a un soggetto. La

proposizione, dunque, è riducibile al rapporto tra un soggetto e un predicato, ed è vera se collega ciò

che nella realtà è congiunto.

Consideriamo ora un soggetto, "uomo", e un predicato, "stolto": legando questi due termini con la

copula, è possibile costruire una serie di proposizioni che possono essere distinte dal punto di vista

della qualità e della quantità:

• secondo qualità, le proposizioni possono essere affermative o negative. Nel primo caso il giudizio

attribuisce al soggetto un predicato ("quell'uomo è stolto"), nel secondo esclude il legame tra

predicato e soggetto ("quell'uomo non è stolto");

• secondo quantità, che esprime la maggiore o minore generalità del soggetto, le proposizioni

possono essere:

• universali, quando il soggetto indica un genere, e ciò che l'enunciato dice riguarda la totalità degli

individui che il genere riunisce. Il carattere universale di una proposizione è indicato dalla presenza

dell'aggettivo "tutti", o "nessuno": ad esempio, "tutti gli uomini sono stolti";

• particolari, quando il soggetto indica un genere, ma il giudizio enunciato riguarda solo alcuni

individui che il genere comprende: "qualche uomo è stolto";

• singolari, quando il soggetto indica un individuo, ad esempio "Socrate è stolto". Infine le

proposizioni possono essere distinte in funzione del modo. Possono infatti enunciare una relazione

necessaria ("A è B" o "A deve essere B"), oppure solamente possibile ("A è possibile che sia B").

Attraverso il quadrato delle opposizioni i filosofi medievali rappresentarono tutte le relazioni

che possono intercorrere tra le proposizioni

Combinando tra loro la qualità e la quantità, si ottengono quattro tipi principali di proposizione, che

tradizionalmente si contrassegnano con quattro vocali, tratte dai verbi adfirmo e nego:

• (A) universale affermativa: "tutti gli uomini sono stolti";

• (E) universale negativa: "nessun uomo è stolto";

• (I) particolare affermativa: "qualche uomo è stolto";

• (O) particolare negativa: "qualche uomo non è stolto".

I filosofi medievali per ricordare questa classificazione utilizzavano questo promemoria: A

adfirmat, negat E, sed universaliter ambae, I firmat, negat O, sed particulariter ambae. Inoltre, allo

scopo di illustrare le relazioni che possono crearsi tra i quattro tipi di proposizione, costruirono il

celebre quadrato delle opposizioni. Le proposizioni sono tra loro:

• contraddittorie se si escludono a vicenda: la verità dell'una esclude la verità dell'altra, e viceversa

(in pratica, si afferma e si nega lo stesso predicato in riferimento allo stesso soggetto); dunque

necessariamente una sarà vera e l'altra falsa come avviene, per esempio, tra "tutti gli uomini sono

stolti" e "qualche uomo non è stolto";

• contrarie se possono essere entrambe false, ma non possono essere entrambe vere; come avviene

tra "tutti gli uomini sono stolti" e "nessun uomo è stolto";

• subcontrarie quando possono essere entrambe vere, ma non entrambe false, come avviene tra

"qualche uomo è stolto" e "qualche uomo non è stolto";

• subalterne se il rapporto è tra proposizioni qualitativamente identiche ma di quantità differente. In

questo caso, la verità dell'universale comporta quella del particolare, ma non viceversa: è il caso,

per esempio di "tutti gli uomini sono stolti" e "qualche uomo è stolto".

MAPPA CONCETTUALE

L'articolazione della logica aristotelica

2 La teoria del discorso: il sillogismo Il sillogismo è un'inferenza deduttiva costituita da tre enunciati apofantici - due premesse e

una conclusione necessaria - che presentano, a due a due, un termine in comune

Una singola proposizione non costituisce un discorso, così come un singolo giudizio non è un

ragionamento. Per ottenere un ragionamento, infatti, è necessario ricavare da proposizioni tra loro

collegate una proposizione nuova e conseguente: in pratica è necessario che le proposizioni da cui si

parte (le premesse) siano la causa di quella a cui si perviene (la conclusione). Secondo Aristotele,

questa concezione del ragionamento trova la sua forma perfetta nel sillogismo, un'inferenza

deduttiva che nei Topici descrive così:

[Il sillogismo è] un discorso in cui, posti alcuni dati, ne risulta di necessità qualcosa di diverso da

essi, precisamente in virtù di quelli che sono stati posti.

Per Aristotele, dunque, il sillogismo è quel ragionamento in cui, date due premesse, segue

necessariamente una conclusione. Nelle tre proposizioni sono contenuti tre termini: il termine

maggiore, il termine minore, il termine medio. Quest'ultimo, che è comune alle due premesse,

costituisce la chiave del ragionamento: il termine medio, infatti, è quello che collegando le

premesse consente di pervenire alla conclusione. In sintesi, il sillogismo è formato da tre enunciati

apofantici legati tra loro dal fatto di avere, a due a due, un termine in comune. Vediamo un

esempio:

• Il termine maggiore si trova sempre nella premessa maggiore (qui è predicato) e costituisce

sempre il predicato della conclusione;

• il termine minore si trova nella premessa minore (qui è soggetto) ed è sempre soggetto della

conclusione;

• il termine medio si trova sempre e solo nelle due premesse: qui è soggetto nella maggiore e

predicato nella minore.

A seconda del ruolo (soggetto o predicato) che il termine medio svolge nelle premesse - e tenendo

presente che la conclusione è costituita sempre dagli altri due termini con un ruolo fisso - Aristotele

distingue tre diversi tipi di sillogismo, detti figure (schémata):

1. prima figura: il termine medio è soggetto nella premessa maggiore e predicato in quella minore;

un esempio è il sillogismo che abbiamo esaminato sopra;

2. seconda figura: il termine medio è predicato in entrambe le premesse; per esempio:

Tutti gli uomini sono animali

Tutte le pietre non sono animali

Tutte le pietre non sono uomini

3. terza figura: il termine medio è soggetto di entrambe le premesse; per esempio:

Tutti gli uomini sono animali

Tutti gli uomini sono razionali

Alcuni animali sono razionali

Aristotele afferma il primato della prima figura che, a suo avviso, è la forma perfetta del sillogismo

anche perché è quella più propria delle scienze.

In epoca medievale, invece, fu aggiunta una quarta figura nel quale il termine medio è predicato

nella premessa maggiore, ed è soggetto nella minore:

Tutti gli uomini sono animali

Tutti gli animali sono esseri viventi

Tutti gli uomini sono esseri viventi

Considerando anche quest'ultima figura e che le proposizioni possono variare in qualità e quantità,

si ottengono 256 possibili combinazioni, delle quali solo 19 risultano valide. Attenzione, valide non

vere! La validità, infatti, riguarda solo l'aspetto formale di un sillogismo non il suo contenuto ed è

solo la forma che interessa dal punto di vista logico. Infatti Aristotele perlopiù espone

schematicamente la dottrina del sillogismo sostituendo i termini con delle lettere, come si fa in

matematica:

PREMESSA MAGGIORE: Tutti gli uomini sono mortali -> termine maggiore: mortali

PREMESSA MINORE: Tutti i filosofi sono uomini -> termine minore: filosofi

CONCLUSIONE: Tutti i filosofi sono mortali -> termine medio: uomini

Stiano A per "perdere le foglie", B per "dotato di foglie larghe", e C per "vite".

Se A appartiene a B (poiché ogni pianta a foglie larghe perde le foglie) e B appartiene a C (poiché

ogni vite è una pianta a foglie larghe), allora A appartiene a C; in altre parole "ogni vite perde le

foglie". (Analitici secondi)

La trasformazione dei sillogismi in schemi astratti utilizzando simboli è un'innovazione

straordinaria che anticipa le tendenze della logica moderna.

Probabilmente Aristotele non si rese conto della portata rivoluzionaria di tale operazione, ma di

fatto fu questa che gli consentì di essere il fondatore della logica formale e di enunciarne per primo

alcune leggi.

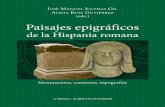

Pagina da un manoscritto medioevale in latino dell'Organon di Aristotele. Tokyo, Biblioteca

della Dieta nazionale.

BARBARA E GLI ALTRI: LE FIGURE DEL SILLOGISMO

Possiamo provare a formalizzare la struttura del sillogismo: indicando con S il soggetto, con P il

predicato e con M il termine medio è possibile schematizzare le figure del sillogismo secondo la

seguente tabella:

Inoltre, le premesse che formano il sillogismo possono essere affermative o negative, universali o

particolari, e le varie combinazioni possibili tra i caratteri danno luogo a diversi modi del

sillogismo. Per esigenze mnemoniche nel Medioevo venne attribuito un nome proprio a ognuno di

questi modi. Le vocali di tale nome indicavano la natura delle diverse proposizioni (come indicato

nel quadrato delle opposizioni) rendendo così immediata l'identificazione dei caratteri del

sillogismo in questione. Le prime due vocali si riferivano rispettivamente alla premessa maggiore e

a quella minore mentre la terza era relativa alla conclusione: il nome Barbara, per esempio, indicava

il sillogismo di prima figura composto da due premesse universali affermative (A-A) e da una

conclusione della stessa natura (A) come nell'esempio "Tutti gli uomini sono mortali, tutti i filosofi

sono uomini, tutti i filosofi sono mortali". Utilizzando questo elenco di nomi latini è possibile

ricordare più "facilmente" tutte le possibili combinazioni del sillogismo.

Il sillogismo, a seconda dello scopo per cui è impiegato e del grado di verità delle premesse,

può essere di tre tipi: scientifico, dialettico, eristico

Aristotele studia qualsiasi ragionamento, purché formalmente corretto: detto altrimenti, non si

limita a considerare il discorso dimostrativo tipico delle scienze teoretiche - che mira a conoscenze

vere - ma estende le sue attenzioni anche al discorso probabile, la cui verità non è garantita. A

questo proposito, scinde l'analitica in due grandi settori: l'apodittica, scienza della dimostrazione

vera; e la dialettica, scienza dell'argomentazione discorsiva (e, come vedremo, la retorica è simile

alla dialettica così intesa). Assumendo questa prospettiva si possono distinguere tre tipi di

sillogismo a seconda dello scopo per cui vengono utilizzati: • il sillogismo scientifico, o

dimostrazione, che ha come fine la conoscenza vera della realtà: deve muovere da premesse vere; •

il sillogismo dialettico che fornisce gli strumenti per imporsi nella discussione: muove da premesse

generalmente ammesse, non obbligatoriamente vere ma probabili, degne di fede; • il sillogismo

eristico ha sostanzialmente lo scopo di convincere l'uditorio, ma lo fa confutando le tesi avversarie

solo in apparenza, cioè imbrogliando. Muove infatti da premesse che sembrano gli éndoxa ma che

in realtà non lo sono; oppure ostenta una necessità di legami tra una serie di enunciati che è solo

apparente, ed è dovuta all'uso ambiguo di un termine. Si tratta dunque di un sofisma, un "sillogismo

apparente". È utilizzato, nel campo della retorica, dagli eristi, i quali hanno il solo scopo di vincere

una disputa verbale, e dai sofisti, che ricercano a loro volta la vittoria a fini di lucro.

Il sillogismo scientifico muove da premesse vere, prime e necessarie, non serve ad acquisire

nuove conoscenze ma a presentare in forma rigorosa quelle già a disposizione

Il sillogismo scientifico è una dimostrazione nel senso che conduce a una conoscenza vera, appunto

scientifica. Il sillogismo tuttavia è uno strumento deduttivo: in pratica, dunque, la conclusione non

potrà proporre qualcosa che non sia già contenuto nelle premesse. Se consideriamo il primo

esempio che abbiamo proposto ciò apparirà del tutto evidente: che i filosofi siano mortali è

implicito nelle premesse secondo le quali sono mortali tutti gli uomini e tutti i filosofi sono uomini.

Il problema della veridicità del sillogismo si risolve quindi nella veridicità delle sue premesse: il

sillogismo scientifico, pertanto, deve avere delle premesse vere. La struttura dimostrativa della

scienza non serve dunque ad acquisire nuove conoscenze, ma a presentare in forma rigorosa quelle

già a disposizione, controllandone l'effettivo carattere scientifico: il sillogismo di fatto si limita a

garantire l'esistenza di un nesso necessario tra premesse e conclusione. Oltre che vere le premesse

del sillogismo scientifico devono cioè essere:

• prime, ovvero non acquisite attraverso una dimostrazione: devono essere credibili non in base ad

altre affermazioni, ma sulla base di se stesse; infatti, se non fossero credibili di per sé, non

potrebbero garantire la certezza della conclusione;

• necessarie, perché la necessità di una conclusione dipende dalla necessità delle premesse.

La necessità nel sillogismo scientifico, quindi, emerge a due livelli:

• a livello logico, nel nesso tra premesse e conclusione, che garantisce la correttezza formale;

• a livello ontologico, nelle premesse stesse che devono rappresentare l'oggetto in modo che non

possa stare diversamente da come le premesse ce lo descrivono: questo garantisce la veridicità del

sillogismo.

Il sillogismo dialettico: al fine di prevalere in una disputa verbale occorre confutare la tesi

dell'avversario padroneggiando le regole che governano il discorso

Il sillogismo dialettico è un ragionamento che non si presta tanto a conoscere la realtà, quanto a

prevalere sull'avversario nelle contese verbali. Si tratta di uno dei due mezzi di argomentazione

dialettica: oltre al sillogismo, che ha carattere deduttivo, l'oratore può utilizzare l'induzione. Il

sillogismo dialettico si muove nella sfera dell'opinione: giunge a conclusioni probabili da premesse

anch'esse probabili, offrendo quindi conoscenze probabili. In particolare, muove da premesse

generalmente ammesse, gli éndoxa. Infatti, prima di dare il via alla contesa, vengono scelti uno o

più éndoxa ritenuti veri da entrambi i contendenti e dal pubblico, normalmente costituito da esperti,

che assiste alla discussione; viene poi formulato un quesito, che ha come presupposto tali opinioni,

attorno al quale i contendenti prendono posizione formulando un ragionamento. Il mezzo per

risultare vincitori è la confutazione della posizione dell'avversario: occorre argomentare in modo da

mettere in luce il fatto che la tesi avversaria contraddice gli éndoxa da cui si è partiti. Essendo le

premesse accettate come vere da tutti i presenti, la confutazione dovrà essere riconosciuta valida

dall'avversario stesso e dal pubblico. È ovvio che per poter confutare occorre conoscere le norme

che reggono il discorso, ovvero quelle che regolano i termini, le proposizioni e i ragionamenti, al

fine di individuare le mistificazioni dell'avversario e di costruire ragionamenti inattaccabili. Inoltre

Aristotele fornisce indicazioni pratiche: ad esempio, consiglia l'utilizzo dell'induzione di fronte a un

interlocutore inesperto (è più ancorata al dato empirico, quindi è più persuasiva), insiste sull'abilità

nel trovare argomentazioni in abbondanza, segnala la giusta strategia per indurre in errore

l'avversario quando si attacca, quella per difendersi, e così via. Il fatto che il sillogismo dialettico

abbia a che fare con enunciati probabili non significa che non sia un procedimento rigoroso. Al

contrario, se correttamente costruita, l'inferenza porta a conclusioni valide. Se poi esse, così come le

premesse da cui derivano, siano anche vere, è un altro discorso: potrebbero esserlo, ma non è questo

che importa, dato che, come si è detto, la riuscita della confutazione dipende solo dall'adesione dei

presenti all'opinione di partenza. Il sillogismo dialettico è anche utile alle scienze teoretiche al fine

della ricerca dei principi primi (vedi oltre) da cui procedono le dimostrazioni. Grazie alla tecnica

della confutazione, infatti, le opinioni più autorevoli dei filosofi, formulate riguardo ai diversi

principi delle scienze, possono essere poste a confronto: ciò aiuta a individuare quale corrisponda

più probabilmente a verità. Infatti, una dottrina che resiste a una corretta confutazione dimostra di

possedere maggiore validità di un'altra, nonostante un sillogismo dialettico non fornisca mai la

certezza di una dimostrazione scientifica. In questo caso il metodo dialettico non è utilizzato per

prevalere nella discussione, ma per avvicinarsi alla verità.

LE ACCEZIONI DEL TERMINE "DIALETTICA" IN ARISTOTELE

Aristotele utilizza il termine "dialettica" sia come "studio dei concetti" che come "arte di

argomentare per prevalere in una discussione": ciò può dare adito a qualche confusione. Cerchiamo

di chiarire la questione. Per Platone la dialettica coincide con la scienza perché, indagando sui

legami tra le idee, indaga sull'essere. Anche per il giovane Aristotele la dialettica studia i nessi tra

concetti, ma questi non sono più le idee, nel senso che non hanno consistenza ontologica. Quindi la

dialettica non è più la scienza, ma è quel tipo di argomentazione che fornisce alla scienza i concetti

su cui basarsi. Esistono perciò due tipi di discorso, l'uno scientifico e l'altro dialettico, che si

occupano rispettivamente delle correlazioni tra enti e tra concetti. Aristotele, però, a differenza del

maestro, non si limita a studiare i legami tra concetti, ma analizza anche la relazione tra le

proposizioni, cioè i ragionamenti. Tra essi definisce propriamente come dialettica solo

l'argomentazione utilizzata per vincere in un confronto di opinioni. Si potrebbe dire che la prima

accezione di dialettica tenda a confondersi con quella di logica, mentre successivamente Aristotele

inquadrò la dialettica all'interno della logica, chiamando sillogismo "dialettico" quella forma

particolare di ragionamento che utilizza procedimenti logici al fine di prevalere nelle dispute

verbali.

Frontespizio di un'edizione del 1570 della Logica di Aristotele.

Huelva (Andalusia, Spagna), Biblioteca pubblica statale.

La retorica consente di costruire discorsi capaci di persuadere: tra i vari strumenti persuasivi,

l'oratore deve privilegiare la forza dimostrativa del discorso in sé

Anche la retorica rientra nella teoria aristotelica del discorso in quanto si tratta dell'arte che

consente di costruire un'argomentazione volta alla persuasione dell'uditorio: più precisamente,

scrive Aristotele nella Retorica, è «la capacità di individuare in ogni argomento ciò che è adatto a

indurre persuasione».

Aristotele distingue tre varietà di argomenti persuasivi:

• quelli che fanno leva sull'attendibilità dell'oratore;

• quelli che, suscitando certe passioni, cercano di guidare la disposizione di chi ascolta;

• quelli che fanno leva sulla forza dimostrativa del discorso in sé.

Le prime due tecniche sono utilizzabili solo se si conoscono l'etica e la politica, che si occupano del

comportamento umano; l'ultima confina con la dialettica. Dunque la retorica è un "ramo" sia della

politica che della dialettica, ma Aristotele sprona l'oratore a impiegare soprattutto la forza

dimostrativa del discorso, cioè la dialettica, per persuadere correttamente. Dalla dialettica derivano

due fondamentali tipi di argomenti retorici:

• l'entimema o sillogismo retorico è un sillogismo semplificato, alla portata di un uditorio di scarsa

cultura; in pratica, poiché il pubblico cui si rivolge la retorica non è in grado di seguire connessioni

logiche troppo articolate, l'entimema limita allo stretto indispensabile le premesse, omettendo tutte

quelle che possono essere date per scontate;

• l'esempio è invece un procedimento induttivo semplificato: infatti, anziché esaminare molti casi

particolari per giungere all'universale, si considererà un caso solo che potrà essere reale (esempio

storico) o fittizio (parabola o apologo).

Ma allora che cosa distingue la retorica dalla dialettica? La tabella sottostante riassume le principali

differenze. La dialettica e la retorica si occupano anche di discorsi che sono apparentemente veri e

persuasivi; lo fanno al fine di poter confutare tesi evidentemente false e discorsi che persuadono a

fare cose cattive, o comunque li studiano senza preoccuparsi del fine per il quale sono impiegati.

L'erista e il sofista, invece, usano le tecniche dialettiche e retoriche con l'intenzione di imbrogliare.

MAPPA CONCETTUALE

Le forme del sillogismo

3 Il problema dei principi primi

Esistono alcuni principi anapodittici, ovvero indimostrabili, comuni a tutto il sapere: il

principio di identità, il principio di non contraddizione e quello del terzo escluso

Come abbiamo visto, le premesse del sillogismo scientifico devono essere prime, cioè indimostrate:

infatti, se tentassimo di dimostrare scientificamente le premesse cadremmo in un regresso

all'infinito, in quanto ogni dimostrazione ne presupporrebbe un'altra. Ma concretamente in che cosa

consistono per Aristotele queste premesse anapodittiche? Sono gli enunciati da cui prendono il via

le dimostrazioni: si tratta, ad esempio, delle definizioni. Nel caso della geometria, che Aristotele di

fatto assume come modello di scienza, le definizioni esprimono le proprietà necessarie delle figure

geometriche. Dalle definizioni discendono in modo immediato gli assiomi e anche la necessità dei

postulati. Ogni scienza ha i propri principi, in quanto ognuna indaga su un genere determinato di

enti (per esempio, gli enti geometrici, quelli fisici ecc.): è quindi impossibile, nell'ambito di una

dimostrazione, spostarsi da un genere a un altro: ad esempio, utilizzare delle definizioni

matematiche per studiare la fisica. Ne consegue dunque che non può esistere una scienza universale

ma non che non vi siano principi comuni a tutte le discipline o a molte di esse, e di analogie tra

esse: Aristotele cita come esempio il principio «sottraendo uguali da uguali si ottengono uguali»,

che evidentemente vale tanto per i numeri quanto per le grandezze geometriche.

Esistono, infine, tre principi anapodittici che sono comuni a tutto il sapere e attribuiscono senso a

qualunque discorso, sia esso un confronto di opinioni o una dimostrazione:

• il principio di identità, per cui ogni soggetto è uguale a se stesso: si può sempre affermare che "A

è A";

• il principio di non contraddizione, che prevede che, dato A, non si possa affermare che "A è

uguale a B", e contemporaneamente che "A è diverso da B". Non si possono attribuire, in altre

parole, predicati contrari a uno stesso soggetto (riguardo a un dato momento, non si può affermare

sia "Socrate piange", sia "Socrate non piange");

• il principio del terzo escluso, che è in realtà un caso particolare del principio di non

contraddizione, secondo il quale, dato A, o "A è uguale a B", o "A è diverso da B": tra

l'affermazione e la negazione, dunque, non esiste una terza possibilità. In altre parole, solo uno dei

due contraddittori del quadrato delle opposizioni può essere vero. I tre principi anapodittici

costituiscono il fondamento della logica e colgono la struttura profonda dell'essere. Affermare il

principio di non contraddizione, infatti, implica riconoscere a livello ontologico che ogni termine ha

una definizione che rimanda a una realtà - o a una serie di realtà - ben precise, non a un numero

infinito di realtà. Se si dice "uomo", infatti, si indica un'essenza precisa, e si escludono tutte le cose

che non hanno quell'essenza: un ente, quindi, non può essere contemporaneamente "uomo" e "non

uomo". Un discorso che non riconosca questo principio nega le differenze tra le cose, riduce l'essere

a unità e non ha alcun significato, perché nega l'esperienza.

Miniatura raffigurante Platone, Seneca e Aristotele tratta da un manoscritto medievale (1325-1335

ca.). Londra, British Library.

Il problema dei principi primi: se sono indimostrati e indimostrabili, come si può apprenderli

e affermarne la rispondenza al vero?

Le premesse del sillogismo scientifico sono indimostrabili. Come afferma Aristotele, «il principio

di una dimostrazione non è una dimostrazione, quindi neppure il principio della scienza risulterà

una scienza». Il sillogismo scientifico, quindi, non è sufficiente a costruire le scienze, le cui

premesse vanno reperite in altro modo. Ma come? Poiché non si ha una conoscenza innata dei

principi, come invece sosteneva Platone con la dottrina della reminescenza, ci si deve rivolgere a

processi messi in atto dalla ragione. È possibile identificare due modalità di acquisizione dei

principi: Aristotele, in scritti diversi, afferma sia che i principi vengono appresi con l'induzione

(epagoghè), sia che a essi ci si avvicina utilizzando il sillogismo dialettico. L'apprensione induttiva

deriva dall'osservazione del mondo sensibile. Tuttavia, solo se si osservassero tutti i casi particolari

di un fenomeno se ne potrebbe ricavare una regola certa: in altri termini, bisognerebbe verificare il

numero di gambe di tutti gli uomini per garantire l'affermazione universale "tutti gli uomini hanno

due gambe". Ciò, evidentemente, non è possibile, quindi l'induzione presenta un margine di

incertezza. Inoltre, solo verificando tutti i casi si può essere sicuri che l'esperienza non ci ponga di

fronte a caratteri accidentali di un ente. Occorre quindi che l'intuizione dei principi sia in qualche

modo dotata della capacità di cogliere il vero e l'essenziale. A questo scopo entra in gioco una

particolare facoltà della mente umana, l'intelletto (noús), cui Aristotele riconosce la capacità

intuitiva di cogliere i principi indimostrabili. Si tratta di una forma di conoscenza addirittura

superiore a quella fornita dalla scienza o, come Aristotele afferma in altre occasioni, di una "scienza

non dimostrativa". In definitiva, la conoscenza di principi e proposizioni prime deriva da una sintesi

di esperienza e astrazione che culmina in un'intuizione intellettuale (STORIOGRAFIA La funzione

del Noús nella conoscenza dei principi primi). La seconda modalità di accesso alla conoscenza dei

principi è rappresentata dall'utilizzo del sillogismo dialettico. In questo caso il punto di partenza non

è il dato empirico puro e semplice, ma le diverse e autorevoli opinioni dei filosofi intorno a un certo

principio, che vengono messe alla prova al fine di stabilire quale tra esse individui la verità. Infatti

tutte le opere di Aristotele si aprono con una discussione dei punti a cui erano pervenuti i filosofi

che lo avevano preceduto. Anche i tre principi comuni alle scienze possono essere ottenuti

dialetticamente, tramite la confutazione delle opinioni che li negano. Per esempio, si può osservare

che anche chi li nega è costretto a utilizzarli per argomentare: in pratica chi vuole argomentare

contro il principio di non contraddizione deve dimostrarne la contraddittorietà! Il contributo di

Aristotele nel campo della logica è stato talmente importante da indurre Immanuel Kant ad

affermare nella sua Critica della ragion pura (1781) che tale materia «da Aristotele in poi non aveva

dovuto fare alcun passo indietro» e sino a oggi «non ha potuto fare un passo innanzi, di modo che,

secondo ogni apparenza, essa è da ritenersi chiusa e compiuta».

Aristotele, è collocato da Dante nel canto IV dell'Inferno nel castello degli "spiriti magni" tra

i nobili di pensiero; miniatura tratta da un manoscritto del XIV secolo. Oxford, Bodleian Library.

LESSICO Anapodittico Deriva da an (privativo) e "apodittico": indica quindi ciò che non è dimostrabile in

quanto evidente di per sé.

Apodittico La parola deriva dal verbo greco apodéiknymi che significa "io mostro". Il significato

del termine rinvia dunque a tutto quello che viene reso evidente in modo

assolutamente inconfutabile grazie a una dimostrazione basata sul ragionamento. Se quindi le

proposizioni che vengono poste come premesse del sillogismo esprimono la causa necessaria del

contenuto della conclusione del medesimo, tale dimostrazione assume carattere apodittico.

Apofantico Deriva dal greco apopháinein che significa "dichiarare, mostrare, far conoscere": indica

quegli enunciati che hanno carattere dichiarativo e possono assumere un valore di verità ben

definito. Si contrappone agli enunciati espressivi, che descrivono pensieri e affetti, e non possono

pertanto essere detti né veri né falsi.

Assioma Gli assiomi sono verità indimostrabili, evidenti di per sé (dunque anapodittiche) che

servono a dimostrare altre proposizioni.

Secondo Aristotele gli assiomi possono essere comuni a molte scienze o addirittura a tutte le

scienze in generale; essi annunciano delle relazioni in base alle quali certe proprietà derivano come

conseguenze da altre. Un famoso assioma della geometria, esposto da Euclide negli Elementi, che

appare come immediatamente evidente è "il tutto è maggiore della parte".

Deduzione Particolare tipo di inferenza che procede dall'universale al particolare. Se si afferma che

"tutti i gatti hanno la coda", si dovrà concludere che "i gatti siamesi hanno la coda".

La concatenazione seguita dal pensiero è:

"TUTTI -> QUALCHE".

In un ragionamento deduttivo, le premesse forniscono tutti i dati utili ad arrivare alla conclusione,

alla quale sono legate da un nesso di necessità. Se si ammette la veridicità delle premesse, quindi, si

deve accettare la validità della conclusione.

La deduzione è, in altre parole, l'applicazione di principi universali a casi particolari. Avendo

carattere dimostrativo, contraddistingue il discorso scientifico.

La deduzione è valida o non valida a seconda che il collegamento tra premesse e conclusioni sia o

meno formalmente corretto. È la logica a occuparsi di tale validità formale, che non implica

necessariamente la verità dei contenuti (si può, ad esempio, costruire un ragionamento formalmente

valido partendo da premesse sostanzialmente false: "tutte le galline sono mammiferi" "tutti i

mammiferi allattano la prole", quindi "tutte le galline allattano la prole"). La

dimostrazione scientifica è quella che parte da premesse vere e inferisce in maniera valida.

Inferenza Qualsiasi ragionamento nel quale dalla concatenazione di una o più premesse - costituite

da proposizioni - si trae una conclusione. Le premesse si presentano come "prove" in base alle quali

si accetta la conclusione, e tutte le proposizioni sono legate tra loro da nessi che ne determinano un

rapporto di causalità e consequenzialità reciproca.

Induzione Particolare tipo di inferenza che procede dal particolare all'universale. Ad esempio,

osservando le singole specie di gatti, e constatando che tutti i gatti osservati hanno la coda, si

concluderà che "tutti i gatti hanno la coda".

La concatenazione seguita dal pensiero è:

"QUALCHE -> TUTTI".

È evidente che l'accettazione della veridicità delle premesse non offre la certezza della validità della

conclusione, in quanto è empiricamente impossibile catalogare tutti i singoli casi ed è sufficiente

anche un solo caso difforme (nel nostro esempio, un gatto senza coda) perché tale validità sia

inficiata.

L'induzione può quindi fornire una conclusione dotata di maggiore o minore probabilità di

individuare un principio generale valido. Non possiede un rigore dimostrativo: per questo motivo

non può costituire una vera e propria scienza; infatti è un ragionamento possibile solo nella

dialettica e nella retorica. Ha però grande importanza perché aiuta a cogliere le premesse su cui si

basano le scienze.

Giudizio Nel linguaggio comune il termine "giudizio" (oltre a indicare l'opinione o il parere o, in

ambito giudiziario, il processo e la sentenza) definisce la facoltà propria della mente umana di

confrontare e paragonare persone o cose. In filosofia assume un significato particolare perché si

riferisce all'operazione mentale attraverso cui si valuta il rapporto tra un soggetto e un predicato

collegati da una copula e si afferma o si nega la convenienza di tale rapporto. La declinazione in

questo senso del termine si deve a Immanuel Kant, fondamentale filosofo del XVIII secolo.

Aristotele definì sempre tale procedimento con il termine predicazione.

Postulato I postulati sono proposizioni derivanti da intuizioni o esperienze ammesse come vere;

non sono comuni a tutte le scienze ma fungono da premesse per una scienza particolare. Il postulato

pone come presupposti delle affermazioni da cui deriva l'esistenza di particolari figure

del ragionamento che soddisfano determinate condizioni. Per comprendere la differenza tra

postulati e assiomi è sufficiente citare uno dei postulati della geometria euclidea secondo il quale

per un punto posto al di fuori di una retta data si può condurre una e una sola parallela a tale retta.

Tale proposizione risulta vera solo all'interno del sistema geometrico euclideo mentre viene

falsificata in tutte le cosiddette geometrie non euclidee.

Proposizione Enunciato minimo composto dai due termini congiunti o disgiunti dalla copula (il

verbo che esprime il rapporto tra i termini).

Possono essere vere o false a seconda che quello che asseriscono sia o meno corrispondente alla

realtà. Sono le scienze a studiarne la veridicità

Termini Così vengono chiamate le parole che nella proposizione fungono da soggetto o da

predicato. Di per sé non sono né veri né falsi, ma possono essere utilizzati ambiguamente:

in questo caso la correttezza della proposizione (e dell'inferenza) viene invalidata. Esistono infatti

termini:

• sinonimi, che hanno un significato univoco: indicano un solo specifico ente ("gatto"), o al

massimo un genere che racchiude in sé una serie di specie ("felino");

• omonimi, che possedendo molteplici significati, sono di tipo equivoco: ad esempio "fiasco", può

indicare sia "contenitore per il vino", che "insuccesso".