LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLOGI

-

Upload

ahyat-hartono -

Category

Documents

-

view

588 -

download

7

Transcript of LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLOGI

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam meteorologi, presipitasi (juga dikenal sebagai satu kelas dalam

hidrometeor, yang merupakan fenomena atmosferik) adalah setiap produk dari

kondensasi uap air di atmosfer. Ia terjadi ketika atmosfer (yang merupakan suatu

larutan gas raksasa) menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari

larutan tersebut (terpresipitasi). Udara menjadi jenuh melalui dua proses,

pendinginan atau penambahan uap air.

Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat menjadi beberapa

bentuk, termasuk diantaranya hujan, hujan beku, hujan rintik, salju, sleet, and

hujan es. Virga adalah presipitasi yang pada mulanya jatuh ke bumi tetapi

menguap sebelum mencapai permukaannya.

Dalam menganalis data hujan suatu wilayah diperlukan 3 metode, yaitu

metode rata-rata hitung, metode thiessen, dan metode isohyet.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum analisis curah hujan ini antara lain adalah untuk

mengetahui cara menghitung curah hujan rata-rata daerah aliran (areal rainfall).

2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Presipitasi

Presipitasi adalah salah satu komponen utama dalam siklus air, dan

merupakan sumber utama air tawar di planet ini.Diperkirakan sekitar 505,000 km³

air jatuh sebagai presipitasi setiap tahunnya, 398,000 km³ diantaranya jatuh di

lautan.[2] Bila didasarkan pada luasan permukaan Bumi, presipitasi tahunan global

adalah sekitar 1 m, dan presipitasi tahunan rata-rata di atas lautan sekitar 1.1 m.

Presipitasi perlu diukur untuk mendapatkan data hujan yang sangat berguna bagi

pernecanaan hidrologis, semisal perencanaan pembangunan bendung, dam, dan

sebagainya. Salah satu alat ukurnya yang sederhana adalah sebagai berikut. yang

ini merupakan alat ukur hujan harian.

Pengukurannya dengan mendukur kedalaman air yang terkumpul dalam botol

pengumpul di baigan tengah tersebut.

Penempatan alat ukur hujan harus di tempat terbuka, harus dilindungi dari

gangguan binatang dan manusia, selalu dijaga agar tetap bersih, data hujan yang

terkumpul tiap harinya harus diukur dengan teratur pada jam yang sama tiap

harinya (ini menyebabkan Indonesia sangat kekurangan data hujan, karena jarang

ada orang yang mau secara rutin mengecek alat ukur hujan). Jarak minimal alat

ukur hujan terhadap bangunan yang terdekat dengannya adalah sejauh empat kali

tinggi bangunan terdekat tersebut.

Presipitasi merupakan peristiwa jatuhnya cairan (dapat berbentuk cair atau beku)

dari atmosphere ke permukaan bumi.

a. Presipitasi cair dapat berupa hujan dan embun

b. Presipitasi beku dapat berupa salju dan hujan es.

— Semua bentuk hasil kondensasi uap air yang terkandung di atmosfer.

— Kondensasi

Ketika uap air mengembang, mendingin dan kemudian berkondensasi, biasanya

pada partikel-partikel debu kecil di udara. Ketika kondensasi terjadi uap air dapat

berubah menjadi cair kembali atau langsung berubah menjadi padat (es, salju,

3

hujan batu (hail)). Partikel-partikel air ini kemudian berkumpul dan membentuk

awan.

Proses terjadinya :

Penguapan air dari tubuh air permukaan maupun vegetasi akibat sinar matahari

atau suhu yang tinggi.

Pergerakan uap air di atmosfer akibat perbedaan tekanan uap air.

Uap air bergerak dari tekanan uap air besar ke kecil.

Pada ketinggian tertentu uap air akan mengalami penjenuhan, jika diikuti dengan

kondensasi maka uap air akan berubah menjadi butiran-butiran hujan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya presipitasi diantara lain

berupa :

a) Adanya uap air di atmosphere

b) Faktor-faktor meteorologis

c) Lokasi daerah

d) Adanya rintangan misal adanya gunung.

Udara di atmosfer akan mengalami proses pendinginan melalui beberapa

cara umumnya adalah akibat pertemuan antara dua massa udara dengan suhu yang

berbeda atau oleh sentuhan udara dengan obyek dingin. Awan merupakan indikasi

awal terjadinya presipitasi tetapi awan tidak otomatis menandakan akan adanya

hujan.

Mekanisme berlangsungnya hujan melibatkan tiga faktor utama :

1. Kenaikan massa uap air ke tempat yang lebih tinggi sampai saatnya atmosfer

menjadi jenuh.

2. Terjadinya kondensasi atas partikel-partikel uap air di atmosfer.

3. Partikel uap air tersebut bertambah besar sejalan dengan waktu, selanjutnya

jatuh ke bumi dan permukaan laut (sebagai hujan) karena faktor gravitasi.

2.2 Curah Hujan Rata-rata DAS

Beberapa cara perhitungan untuk mencari curah hujan rata-rata daerah

aliran, yaitu :

Arithmatic Mean Method

4

perhitungan curah hujan rata-rata digunakan metode rata-rata aljabar karena

dengan cara ini data yang diperoleh lebih obyektif jika dibandingkan dengan cara

isohyet, di mana faktor subyektif ikut menentukan.

Metode Theissen akan memberikan hasil yang lebih teliti daripada cara

aljabar tetapi untuk penentuan titik pengamatannya dan pemilihan ketinggian akan

mempengaruhi ketelitian yang akan didapat juga seandainya untuk penentuan

kembali jaringan segitiga jika terdapat kekurangan pengamatan pada salah satu

titik pengamatan (Sosrodarsono, Suyono, 1987:27). ⋯……….

di mana : R = curah hujan daerah (mm)

N = jumlah titik-titik (pos) pengamatan

R1, R

2,...R

n = curah hujan ditiap titik pengamatan (mm)

Thiessen Method

Cara ini dengan memperhitungkan luas daerah yang diwakili oleh stasiun

yang bersangkutan (luas daerah pengaruh), untuk dgunakan sebagai faktor dalam

menghitung hujan rata-rata.

Menurut Thiessen luas daerah pengaruh dari setiap stasiun dengan cara

Menghubungkan stasiun-stasiun dengan suatu garis sehingga membentuk poligon-

poligon segitiga.

Menarik sumbu-sumbu dari poligon-poligon segitiga.

Perpotongan sumbu-sumbu ini akan membentuk luasan daerah pengaruh

dari tiap-tiap stasiun. Luas daerah pengaruh masing-masing stasiun dibagi dengan

luas daerah aliran disebut sebagai Koefisien Thiessen masing-masing stasiun

(weighting factor).

Hujan rata-rata di daerah aliran dirumuskan sebagai berikut: ⋯……………⋯…..

Dimana :

A = Luas daerah aliran (km2)

An = Luas daerah pengaruh stasiun n (km2)

5

Wn = Faktor pembobot daerah pengaruh stasiun n

Rn = Tinggi hujan pada stasiun n (mm)

Metode Thiessen sesuai untuk daerah dengan jarak penakar hujan yang tidak

merata.

Ishohyet Method

Isohyet adalah garis yang menunjukkan tempat-tempat yang mempunyai

tinggi hujan yang sama.

Cara ini adalah cara yang paling teliti, tetapi cukup sulit pembuatannya.

Pada umumnya digunakan untuk hujan tahunan, karena terlalu banyak variasinya,

sehingga isohyet akan berubah-ubah.

2.3 Curah Hujan Efektif

Curah hujan efektif adalah curah hujan yang jatuh selama masa tumbuh

tanaman, yang dapat digunakan untuk memenuhi air konsumtif tanaman.

Besarnya curah hujan ditentukan dengan 70% dari curah hujan rata – rata tengah

bulanan dengan kemungkinan kegagalan 20% ( Curah hujan R80 ).

Dengan

menggunakan Basic Year dengan rumus :

R80

= n/5 + 1

dengan n adalah periode lama pengamatan.

Curah hujan efektif diperoleh dari 70% x R80

per periode waktu pengamatan.

Apabila data hujan yang digunakan 10 harian maka persamaannya menjadi :

Repadi

=(R80

x 70%)/10 mm/hari.

Retebu

=(R80

x60%)/ 10 mm/hari.

Repolowijo

= (R80

x 50%) / 10 mm/hari

Curah hujan efektif juga dapat dihitung dengan menggunakan metode Log

Pearson III berdasarkan data hujan yang tersedia.

6

2.4 Debit Andalan

Debit andalan merupakan debit minimum sungai untuk kemungkinan

untuk kemungkinan terpenuhi yang sudah ditentukan yang dapaat dipakai untuk

irigasi. Misalnya ditetapkan debit andalan 80% berarti akan dihadapi resiko

adanya debit-debit yang lebih kecil dari debit andalan sebesar 20% pengamatan.

Debit minimum sungai dianalisis atas dasar data debit harian sungai. Agar

analisisnya cukup tepat dan andal, catatan data yang diperlukan harus meliputi

jangka waktu paling sedikit 20 tahun. Jika persyaratan ini tidak bisa dipenuhi,

maka metode hidrologi analitis dan empiris bisa dipakai. Dalam menghitung debit

andalan, kita harus mempertimbangkan air yang diperlukan dari sungai di hilir

pengambilan (SPI KP-01 :1986).

Dari data debit inflow yang diperoleh pada studi ini, maka diketahui pengisian

bendungan berlangsung tiap bulannya selama setahun. Data ini nantinya akan

dipakai dalam perhitungan debit yang masuk ke waduk.

7

BAB III

METODOLOGI

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah kalkulator dan

alat tulis digunakan untuk menghitung dan mencatat hasil perhitungan. Bahan

yang digunakan dalam praktikum ini adalah data curah hujan didaerah aliran

sungan Citanduy.

3.2 Metode Pelaksanaan

Langkah-langkah praktikum yang dilakukan antara lain :

1) Menyediakan kalkulator dan alat tulis;

2) Menghitung rata-rata curah hujan bulanan disetiap pos;

3) Mencatat hasilnya pada kolom yang telah disediakan;

4) Menghitung curah hujan rata-rata didaerah aliran sungan Citanduy;

5) Mencatat hasilnya pada kolom yang disediakan;

6) Menghitung curah hujan tahunan menggunakan 3 metode.

7) Mencatat hasilnya pada kolom yang disediakan.

8

BAB IV

HASIL PRAKTIKUM

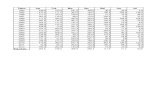

4.1 Data Pos Curah Hujan Pagerageng

Tahun Curah Hujan (mm) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

1989 363 716 531 159 204 379 193 55 15 212 363 344 1990 342 510 305 233 259 0 0 31 297 162 206 549 1991 773 486 255 382 259 20 20 5 5 38 462 288 1992 471 461 328 255 189 57 49 91 214 395 367 575 1993 508 411 421 437 142 110 7 185 49 62 247 422 1994 834 555 572 216 89 9 0 2 1 63 237 194 1995 360 693 636 481 201 269 43 8 69 290 574 435 1996 332 732 300 78 222 0 67 242 41 384 310 226 1997 476 207 85 325 118 0 3 1 0 11 6 253 1998 105 236 329 153 260 63 151 98 120 210 459 314 1999 105 236 329 153 260 63 84 98 120 210 459 314 2000 228 347 260 108 112 38 55 22 35 195 330 201 2001 303 113 314 305 95 116 64 9 80 257 812 236 2002 392 85 98 59 123 79 73 5 9 9 260 355 2003 529 302 176 159 132 22 12 0 26 175 329 196 2004 532 228 541 274 215 62 54 7 123 135 188 443 2005 385 332 420 242 78 285 193 121 113 215 508 687 2006 433 219 142 412 449 43 24 12 1 5 178 314

Rata-rata 415 382 336 246 189 90 61 55 73 168 350 353

4.2 Data Pos Curah Hujan Rajadesa

Tahun Curah Hujan (mm) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des

1989 349 687 510 152 195 364 185 52 14 204 348 330 1990 328 490 292 228 249 0 0 29 285 156 198 527 1991 742 467 245 367 249 19 19 5 5 36 443 276 1992 452 443 314 244 181 54 47 87 205 379 352 552 1993 487 395 404 419 136 106 6 178 47 60 237 405 1994 801 532 549 207 85 9 0 0 0 60 228 186 1995 345 665 610 461 192 258 41 7 66 278 551 418 1996 318 703 288 75 213 0 64 232 39 369 298 217 1997 457 199 81 312 113 0 3 0 0 11 6 242 1998 101 226 316 147 250 61 145 94 115 202 441 301 1999 101 226 316 147 250 61 81 94 115 202 441 301

9

2000 218 334 250 104 107 36 53 21 34 187 317 193 2001 291 108 301 293 91 111 61 9 77 246 780 227 2002 376 82 94 57 118 75 70 5 9 9 250 341 2003 508 290 169 153 127 21 12 0 24 168 316 188 2004 511 219 519 263 206 60 51 7 118 129 181 425 2005 370 319 404 232 75 274 186 116 108 207 488 659 2006 415 210 136 396 431 41 23 12 1 5 171 301

Rata-rata 398 366 322 237 182 86 58 53 70 162 336 338

4.3 Data Pos Curah Hujan Manonjaya

Tahun Curah Hujan (mm) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des

1989 320 630 467 139 179 334 169 48 13 187 319 302 1990 301 449 268 209 228 0 0 27 261 143 181 483 1991 680 428 225 337 228 18 17 4 5 33 406 253 1992 414 406 288 224 166 50 43 80 188 347 323 506 1993 447 362 370 384 125 97 6 163 43 55 217 371 1994 734 488 503 190 78 8 0 1 0 55 209 170 1995 316 610 559 423 176 237 37 7 61 255 505 383 1996 292 644 264 69 195 0 59 213 36 338 273 199 1997 419 182 74 286 104 0 3 0 0 10 5 222 1998 92 207 289 135 229 56 133 86 106 185 404 276 1999 92 207 289 135 229 56 74 86 106 185 404 276 2000 200 306 229 95 98 33 48 99 31 172 290 177 2001 267 99 276 268 84 102 56 8 70 226 715 208 2002 345 75 86 52 108 69 64 5 8 8 229 312 2003 466 265 155 140 116 19 11 0 22 154 289 173 2004 468 200 476 241 189 55 47 6 108 118 166 390 2005 339 293 370 213 69 251 170 107 99 190 447 604 2006 381 193 125 363 395 38 21 11 1 4 157 276

Rata-rata 365 336 295 217 166 79 53 53 64 148 308 310

4.4 Data Pos Curah Hujan Ciputrahaji

Tahun Curah Hujan (mm) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des

1989 305 601 446 133 171 318 162 46 13 178 305 289 1990 287 428 256 199 218 0 0 26 249 136 173 461 1991 649 408 215 321 218 17 16 4 4 32 388 242 1992 395 387 275 214 158 47 41 76 179 331 308 483 1993 426 345 353 367 119 92 5 155 41 52 207 354

10

1994 701 466 480 181 74 8 0 1 0 53 199 163 1995 302 582 534 404 168 226 36 6 58 243 482 365 1996 278 615 252 66 186 0 56 203 34 323 260 190 1997 400 174 71 273 99 0 3 0 0 10 5 212 1998 88 198 276 129 218 53 127 82 101 176 386 263 1999 88 198 276 129 218 53 71 82 101 176 386 263 2000 191 292 218 91 94 32 46 18 29 164 277 169 2001 255 95 264 256 80 97 54 8 67 215 682 198 2002 329 71 82 50 103 66 62 5 8 8 218 298 2003 445 253 148 134 111 18 10 0 21 147 276 165 2004 447 191 454 230 180 52 45 6 103 113 158 372 2005 324 279 353 203 66 239 163 102 95 181 427 577 2006 363 184 119 346 377 36 20 10 1 4 150 264

Rata-rata 349 320 282 207 159 75 51 46 61 141 294 296

4.5 Data Besar Curah Hujan (Ri) Pertahun Masing-masing Daerah

Daerah Ri

Pagerageng

Rajadesa

Manonjaya

Ciputrahaji

2717

2608

2395

2281

4.6 Perhitungan

a) Luas Area dengan menggunakan metode Thiessen

A1(Pageregang)= 19,3x 5,625x 1011 cm3= 108,5625x1013 mm2

A2(Rajadesa)= 29,5x 5,625x1011 cm3= 165,9375x1013 mm2

A3(Manonjaya)=13x 5,625x1011cm3 = 73,125x1013 mm2

A4(Ciputrahaji)= 16,5x5,625x1011cm3= 92,8125x1013 mm2

b) Luas Area deang menggunakan metode Isohiyet

A1(Pageregang)= 8,5x 5,625x 1011 cm3= 47,8125x1013 mm2

A2(Rajadesa)= 30,5x 5,625x1011 cm3= 171,5625x1013 mm2

A3(Manonjaya)= 16x 5,625x1011cm3 = 90x1013 mm2

A4(Ciputrahaji)= 15,5x5,625x1011cm3= 87,1875x1013 mm2

11

c) Curah Hujan Rata-rata Tahunan DAS Citanduy (Metode Thiessen)

푅 = 퐴1.푅1 + 퐴2.푅2 + 퐴3.푅3 + 퐴4.푅4

퐴1 + 퐴2 + 퐴3 + 퐴4

푅 = (108,5625.2717 + 165,9375.2608 + 73,125.2395 + 92,8125.2281)푥10

(108,5625 + 165,9375 + 73,125 + 92,8125)푥10

푅 = 2635,95913

푅 = 2636 푚푚/푡ℎ

d) Curah Hujan Rata-rata Tahunan DAS Citanduy (Metode Thiessen)

푅 = 퐴1.푅1 + 퐴2.푅2 + 퐴3.푅3 + 퐴4.푅4

퐴1 + 퐴2 + 퐴3 + 퐴4

푅 = (47,8125.2250 + 171,5625.2350 + 90.2550 + 87,1875.2750)푥10

(47,8125 + 171,5625 + 90 + 87,1875)푥10

푅 = 2471,276596

푅 = 2471 푚푚/푡ℎ

12

BAB V

PEMBAHASAN

Praktikum kali ini menghitung daerah rata-rata daerah aliran(Areal

Rainfall) yaitu daerah aliran sungai Citanduy, dengan menggunakan 3 metode

perhitungan, yaitu metode rata-rata hitung, metode thiessen dan metode isohyet.

Pengukuran Curah Hujan rata-rata daerah aliran

Pengukuran curah hujan dilakukan dengan menggunakan peta yang telah

disediakan, menggunakan ketiga metode tersebut. Dalam perhitungan

menggunakan metode rata-rata hitung(rithmatic Mean), yaitu dengan cara mencari

rata-rata hujan didalam suatu daerah aliran yang terdapat pada tabel dari semua

stasiun dan membaginya dengan jumlah stasiun tersebut. Menggunakan metode

thiessen yang ditentukan dengan cara membuat poligon pada peta antara pos

hujan pada wilayah DAS,kemudian tinggi hujan rata-rata daerah aliran dihitung

dari jumlah perkalian antara tiap-tiap luas poligon dan tinggi hujannya dibagi

dengan seluruh DAS. Metode isohyet ditentukan dengan cara menggunakan peta

garis konturkedalaman hujan suatu daerah dan kedlaman hujan rata-rata DAS

dihitung dari jumlah perkalian kedalaman hujan rata-rata antara garis isohyet

dengan luas antara kedua garis isohyet tersebut,dibagi luas DAS.

Ada beberapa kesulitan yang terjadi dalam menghitung luasan daerah, karena

menghitung tiap mm pada mm blok yang terdapat gambar peta, ketelitian sangat

mempengaruhi perhitungan data.

Pada perhitungan dilakukan tiga metode yaitu metode rata-rata hitung, metode

Thiessen, dan metode isohiyet. Pada metode rata-rata hitung, dilakukan dengan

mencari rata-rata data curah hujan setiap bulan di setiap pos curah hujan

kemudian dijumlahkan sebagai rata-rata curah hujan tahunan.

Pada metode thiessen, curah hujan tahunan dihitung dengan menjumlahkan

perkalian antara luas daerah pos curah hujan dengan rata-rata curah hujan tahunan

di pos tersebut dibagi dengan jumlah luas area total daerah aliran sungai Citanduy.

Untuk metode isohiyet, curah hujan tahunan dihitung dengan menjumlahkan

perkalian antara luas pos curah hujan dengan rata-rata batas kontur pada peta

dibagi dengan jumlah total area pada daerah aliran sungai Citanduy.

13

BAB VI

KESIMPULAN

Kesimpulan dari praktikum mengenai perhitungan curah hujan rata-rata

daerah aliran sungai Citanduy ini adalah sebagai berikut.

1) Cara menghitung curah hujan rata-rata daerah aliran sungai citanduy, dapat

dilakukan dengan tiga metode yaitu rata-rata hitung, thiessen, dan isohiyet;

dan

2) Dari hasil perhitungan, diperoleh curah hujan rata-rata daerah aliran sungai

Citanduy berkisar anatara 2400-2600 mm/tahun.

14

DAFTAR PUSTAKA

Asdak, Chay. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah

Mada University Press: Yogyakarta.

Dwiratna NP., Sophia. 2011. Penuntun Praktikum Hidrologi. Jurusan Teknik dan

Manajemen Industri Pertanian FTIP Unpad: Jatinangor.

Winnie. 2009. Hidrologi. http://www.cwien.wordpress.com/2009/05/31/hidrologi/

diakses pada 26 September 2011 pukul 12.24 WIB.

Suroso. 2006. Jurnal Teknik Sipil Analisi Curah Hujan untuk Membuat Kurva

Intensity-Duration-Frequency (IDF) di Kawasan Rawan Banjir

Kabupaten Banyumas. Universitas Jendral Soedirman: Purwokerto.