Keilschriftbibliographie.61: 2002 (Mit Nachträgen aus früheren Jahren)

Working on Conflict. Der Zivile Friedensdienst nach sechs Jahren

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Working on Conflict. Der Zivile Friedensdienst nach sechs Jahren

in: Ansgar Klein und Silke Roth (Hrsg.): NGOs im Spannungsfeld vonKrisenprävention und Sicherheitspolitik, Wiesbaden: VS-Verlag, 2007, S. 141– 161; auch als: Arbeit an Konflikten. Der Zivile Friedensdienst nach sechsJahren, in: Ziviler Friedensdienst – ‚Frieden schaffen ohne Waffen’,Dossier 52 der Zeitschrift „Wissenschaft und Frieden“ Nr. 2/2006, S. 2 – 11

Tilman Evers:

Working on Conflict.Der Zivile Friedensdienst nach sechs Jahren

„Ab Juli läuft unser schwierigstes Projekt an: die Betreuung und Ausbildung von indigenen Widerstandsgemeinden im Norden. Unsere Fundación wird dort Lehrer zu Multiplikatoren ausbilden, zum anderen aber auch einen gruppentherapeutischen Prozess mit Opfern beginnen. Wir werden stets von einer „guardia indígena“ begleitet werden und sowohl einen Dolmetscher als auch immer wieder mal einen Medizinmann dabei haben. Aber der Beginn und Erfolg der Arbeit hängt am seidenen Faden: Mitte April flammte dort der bewaffnete Konflikt zwischen Militär und FARC-Guerrilla wieder auf und die Gefechte dauern immer noch an. In den letzten Tagen wieder besonders stark. Das ewige Hubschrauberkreisen ist nervtötend und bedrückend. Und es ist so abstrakt: da sitze ich hier in meinem Büro, die Sonne scheint, auf der Straße gehen die Leute ihren Beschäftigungen nach, Schulklassen strömen aus den Bussen und in das Naturkundemuseum gegenüber, Lachen, Schreien, Hupen ... Und wenige Kilometer entfernt herrscht Krieg: zerstörte Häuser, Schüsse und Angst. Viele Familien und ganze Dörfer flohen und wohnen nun in Sammelunterkünften. Die emotionale Belastung ist groß und vor allem bei den Kindern gibt es viele Fälle von schwerem Schock und Trauma.“1

Berichte wie dieser aus Kolumbien könnten aus vielen Konfliktgebieten der Welt zusammengetragen werden: Aus der Begleitung von gefährdeten Menschenrechtsaktivisten in Mexico; derAusbildung von einheimischen TrainerInnen in gewaltfreier Konfliktlösung in Sierra Leone; der Stärkung zivilgesellschaftlicher Mitsprache auf Gemeindeebene in Zimbabwe; der Kontrolle von Kleinwaffen in Kambodscha; dem Aufbau eines 1Für Materialien, nützliche Hinweise und Korrekturen zum Entwurf dieses Aufsatzes danke ich Bodo von Borries, Carsten Montag, Jan Nicolai, Jochen Petzschmann, Katharina Reifenrath, Matthias Riess, Reiner Steinweg, Helga Tempel, Konrad Tempel, Heinz Wagner sowie mehreren Friedensfachkräften des forumZFD.

Katharina Reifenrath, Friedensfachkraft in Kolumbien im Projekt einer privatenInitiative „Freiraum Kolumbien“ (www.freiraum-kolumbien.org), elektron. Rundbrief Anfang 2005

interethnischen Netzwerks von einheimischen Friedensgruppen im Kosovo; den Gesprächsrunden zwischen israelischer und palästinensischer Parteijugend in Jerusalem oder dem „empowerment“von Frauengruppen in Afghanistan. Wiederkehren würde in den Berichten: die Gefährdung, aber auch die Notwendigkeit der Arbeit;das undurchsichtige, manchmal absurde Nebeneinander von Normalitätund Gewalt, oft auch in der Mentalität der Menschen; die zähe Mühsal der Arbeit, bei der die Erfolge oft erst im Rückblick auf jahrelange Geduld sichtbar werden; und die notwendige Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz, zwischen Begeisterung undburn-out, mit der die entsandten Friedensfachkräfte ihren mehrjährigen Projekteinsatz erleben.

„Die Tage sind vollgepackt mit Arbeit; es bleibt auch immer was liegen oder schwebt als unangenehme Aufgabe im Hinterkopf herum. Oft habe ich nur einen Tag die Woche frei, weil ich nebenher eine Fortbildung in Menschenrechten mache, und die Ausbildung der Jugendlichen am Samstag sein wird. Was mir wirklich fehlt, ist etwas mehr Zeit und Ruhe zum Reflektieren. Ich merke, wie ich mit der Zeit müder und gestresster werde. Im Büro ist oft düstere Stimmung, da auch Yolvi und Claudia unter der psychischen Belastung leiden. Daher haben wir beschlossen, die Teambesprechungen ernster zu nehmen und eine Supervision hinzuzunehmen, in der man auch mal abladen kann. Ansonsten hilft mir immer eine lange Nacht mit Feiern und Tanzen, ein Ausflug in die Natur und Treffen mit Freunden, die nichts mit dem Ganzen zu tun haben. Demnächst werde ich wohl mal wieder ein paar Tage verreisen, Frieden atmen.“2

Der Zivile Friedensdienst ist alt und neu zugleich: Alt insofern, als er auf jahrzehntelangen Traditionen der nichtstaatlichen Friedensarbeit aufbaut. Zugleich aber neu, weil er einen nächsten Schritt der Professionalisierung hinzufügt und in der jetzigen Form eines Gemeinschaftswerks zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren erst seit 1999 existiert. Träger des Zivilen Friedensdienstes (ZFD) sind nichtsstaatliche Friedensverbünde und Entwicklungsdienste (unter Einschluss des halbstaatlichen Deutschen Entwicklungsdienstes DED). Sie bilden lebens- und berufserfahrene Männer und Frauen in konstruktiver Konfliktbearbeitung aus und entsenden sie als Friedensfachkräfte (FFK) für mindestens zwei Jahre in Spannungsgebiete, wo sie mit friedenswilligen Partnern vor Ort für Gewaltvermeidung, Friedensförderung und zivilgesellschaftliche Teilhabe eintreten. Finanziert werden diese Projekte mit öffentlichen Mitteln insb. des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung BMZ.2 Ebda. - Zu der psychosozialen Seite des Zivilen Friedensdienstes siehe Evers 2005b

Die ersten Projekte begannen ihre Arbeit im Jahr 1999. Seitdem sind insgesamt ca. 230 FFK zu ihren Einsätzen in insgesamt ca. 40 Ländern ausgereist. 130 davon befanden sich Mitte 2005 aktuell unter Vertrag. In den vergangenen sechs Jahren sind einige der Projekte bereits beendet bzw. in lokale Hände übergeben; manche der FFK sind zurückgekehrt und mit ihren Auslandskenntnissen inzwischen in anderen Aufgaben der Friedens-, der Entwicklungs- oder Bildungsarbeit in Deutschland oder anderswo tätig. Zusammen akkumulieren sie derzeit etwa 550 Jahre in-project-Erfahrung im Zivilen Friedensdienst.

Ein guter Anfang – nicht weniger, nicht mehr. Eine frühe Evaluierung des BMZ aus dem Jahr 2001/2002 bescheinigte dem neugeschaffenen Instrument einen „politischen Gestaltungserfolg“ (BMZ 2002 S. 4). Und die Bundesregierung schreibt in ihrem Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ vom 12. Mai 2004: „Das wichtigste friedenspolitische Instrument zur Förderung von Friedenspotenzialen der Zivilgesellschaft ist der Zivile Friedensdienst“ (Bundesregierung 2004, S. 68). Wer am Aufbau des ZFD mitgewirkt hat, hört das Lob gerne. Ein Stück weit lobt sich die rot-grüne Bundesregierung auch selbst. Zu Recht insoweit, als kein anderes Land der Welt eine so weitreichende Anfangserfahrung mit einem Zivilen Friedensdienst besitzt und auch der Aktionsplan mit seiner integrativen Sicht von Konfliktursachen, von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren modellbildend ist. Zu Unrecht jedoch insoweit, als zu einem ZFD als effektivem Instruments der Gewaltprävention noch vieles fehlt. Von seiner Größenordnung, seiner konzeptionellen Selbst- und Außenwahrnehmungund seiner Mittelausstattung ist der ZFD sechs Jahre nach seinem Start noch immer ein Pilotprojekt. Den vielversprechenden Anfängenmüsste ein entschlossener Ausbau zumindest auf die fünffache Zahl von Projekten über die nächsten Jahre folgen.

Die folgenden Seiten wollen Grundinformationen zum Zivilen Friedensdienst im sechsten Jahr seines Bestehens bieten und anhandausgewählter Beispiele illustrieren. Die Schwierigkeit besteht natürlich in der Fülle des Stoffes. Die Auswahl muss daher ebenso „gegriffen“ bleiben wie die Gliederung in fünf Abschnitte: Der erste beschreibt die Entstehung und den Aufbau des ZFD; der zweiteseine Einbettung in das Geflecht von Akteuren und Institutionen der zivilen Konfliktbearbeitung, im staatlichen wie nichtstaatlichen Bereich sowie auf nationaler wie internationaler

Ebene; der dritte gibt Einblicke in die konkreten Handlungsfelder von ZFD-Projekten; der vierte in deren beobachtbare Wirkungen und ihrer Nachhaltigkeit; der fünfte schließlich bietet eine vorläufige Einschätzung der Erfolge und Grenzen nach sechs Jahren ZFD sowie einen Ausblick auf die sich daraus ergebenden politischen Aufgaben der nächstfolgenden Jahre.

1. Entstehung und Aufbau

Den entscheidenden Anstoß für die Schaffung des ZFD gaben die Kriege im zerfallenden Jugoslawien: Was waren das für Gewaltkonflikte, bei denen die Instrumente der Frühwarnung, die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Mittel zu ihrer Eindämmung, ja selbst die Begriffe zu deren Verständnis versagten?Wie konnte es geschehen, dass die europäische Öffentlichkeit dem Gemetzel über Jahre handlungsunfähig zusehen musste? Gefordert waroffenbar zweierlei: Veränderte Kategorien der Wahrnehmung solcher ethno-politischen Konflikte als neuem Typus von Globalisierungs-Kämpfen3 mit einer bislang unbekannten Komplexität von Ursachen, Akteuren und Verläufen; und eine nicht minder komplexe Ausweitung der Instrumente zu ihrer Bearbeitung. Für die Friedensgruppen in Deutschland bedeutete dies, jenseits der militärkritischen Bewusstseinsarbeit zusätzliche Bereiche einer konstruktiven Friedensarbeit auszubauen und zu professionalisieren.

Einem ersten Anstoß aus der Evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg folgend bildete sich ein lockerer Gesprächskreis mehrerer Friedensgruppen und Organisationen, der ab 1994 regelmäßig als „Forum Ziviler Friedensdienst“ tagte. Die informelle Federführung hatte der Bund für Soziale Verteidigung (BSV), Minden; maßgeblich beteiligt waren Pax Christi, verschiedene evangelische Friedensgruppen und Einrichtungen, der Versöhnungsbund, das Komitee für Grundrechte und Demokratie, der Friedensausschuss der Quäker u.a.m. Dabei kamen durchaus unterschiedliche geistige Traditionen und politische Kulturen zusammen: Christliche Versöhnungsgedanken und Antimilitarismus, der Antifaschismus der 68er-Bewegung und protestantische Verantwortungsethik, Individual-Rechte und Gemeinschaftsideale, innerdeutsche Reformpädagogik und Dritte-Welt-Solidarität, europäische Völkerverständigung und die Theoriender Gewaltfreiheit. Bei vielen war ein spiritueller Hintergrund spürbar, aus unterschiedlichen Glaubenswelten. Vereinend wirkte 3 Zur Deutung der ethno-politischen Konflikte als typische Konfliktform einer westlich-ökonomistisch geprägten Globalisierung siehe Evers 2000b und 2001

das Ziel, handelnd in Gewaltspiralen eingreifen zu wollen.4 Bereits 1995/96 legten fachkundige Vertreter mehrerer Organisationen das erste ZFD-Curriculum für eine einjährige Ausbildung vor, das Vorbild für Trainings-Curricula in anderen europäischen Ländern wurde.

Das anfängliche, maßgeblich von dem Berliner Friedenswissenschaftler Theo Ebert inspirierte Konzept eines ZFD als dritte Alternative neben Militär- und Zivildienst (also nur für junge männliche Wehrpflichtige) fand in den Diskussionen des Jahres 1995 keine Unterstützung. Statt dessen entwickelte sich einneues Konzept in Richtung auf einen staatlich geförderten, professionellen Entsendedienst für berufserfahrene Männer und Frauen in pluraler zivilgesellschaftlicher Trägerschaft, nicht unähnlich den Entwicklungsdiensten. Noch im selben Jahr begann dasForum Ziviler Friedensdienst (forumZFD) eine intensive politische Werbung für dieses Konzept, in Form von Broschüren, Veranstaltungen und regelmäßigen Gesprächen mit maßgebenden Vertretern der beiden großen Konfessionen sowie der Bundestagsparteien. Zur Stärkung seiner politischen Handlungsfähigkeit gründete sich das forumZFD Anfang 1996 unter bisherigem Namen als e.V., mit institutioneller wie individueller Mitgliedschaft. Wichtige Zwischenergebnisse dieser Werbung waren im Jahr 1997 die sog. „Berliner Erklärung füreinen Zivilen Friedensdienst“ (Evers 2000a, S. 349ff) mit der Unterschrift von zahlreichen Persönlichkeiten und Institutionen des öffentlichen Lebens, sowie die Verleihung des „Gustav-Heinemann-Bürgerpreises“ an das forumZFD.

Unvermeidlich rief diese Entwicklung auch Spannungen hervor: Einmal zu denjenigen Teilen der Friedensbewegung, die am Antimilitarismus als zentraler Aufgabe festhalten wollten, und/oder die den Weg in die Professionalisierung, gar mit staatlicher Förderung, nicht mitgehen wollten oder konnten. Zum anderen mit den Entwicklungsdiensten, bei denen das Emporkommen eines neuen Entsendedienstes zu dem Nachbar-Thema „Frieden“ ambivalente Reaktionen auslöste. Dass es gelang, diese Konkurrenz konstruktiv in ein Verhältnis gegenseitiger Ergänzung und Zusammenarbeit einzubetten, ist maßgeblich dem damaligen Geschäftsführer des DED Willi Erl zu verdanken. Auf seine Initiative entstand das „Konsortium Ziviler Friedensdienst“, zunächst als Gesprächsrahmen aller potentiellen

4 Zu den geschichtlichen Hintergründen und geistigen Traditionen siehe die entsprechenden Beiträge in: Evers 2000a

Trägerorganisationen und ab 1999 im Zuge der Umsetzung als deren gemeinsame Handlungsplattform.

Noch im Jahr 1997 erhielt die Idee des ZFD erstmals öffentliche Förderung: Maßgeblich unterstützt vom Ministerpräsidenten JohannesRau bewilligte das Land NRW Mittel für eine Modell-Ausbildung zur Friedenfachkraft in gemeinsamer Trägerschaft des forumZFD sowie der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden AGDF, einer Dachorganisation von evangelisch-ökumenischen Friedensgruppen. Die damals gefundeneForm der viermonatigen Kompaktkurse wird seitdem weiterentwickelt und bis heute zweimal jährlich durchgeführt – inzwischen überwiegend mit Bundesmitteln und in alleiniger Trägerschaft des forumZFD.

Der entscheidende Schritt von der Vision zur Wirklichkeit kam mit dem Regierungswechsel von 1998. Die Konzepte und institutionellen Ansätze standen bereit, hinzu kam die politische Entscheidung der Koalitionsparteien sowie das persönliche Engagement der neuen Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul. In wenigen Monaten erarbeitete das BMZ nach Anhörung des Konsortiums5 ein „Rahmenkonzept“ für einen ZFD als neues Element der Entwicklungszusammenarbeit (EZ).6 In ihm werden die im Konsortium zusammenwirkenden Organisationen förmlich als Durchführungsorganisationen des neuen Programms benannt; es sind dies die sechs anerkannten Entwicklungsdienste (DED, Evangelischer Entwicklungsdienst EED, Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (katholisch) AGEH, Eirene (christlich-ökumenisch), der aus der politischen Solidaritätsarbeit erwachsene Weltfriedensdienst WFD, die evangelikalenChristliche Führungskräfte International CFI sowie die beiden Friedens-Verbünde AGDF und das forumZFD. Noch im Jahr 1999 reisten die ersten FFK in ihre Projektgebiete aus; Ende 2000 waren bereits über 60 FFK „vor Ort“. Im selben Jahr erschien auch der bislang umfassendste Sammelband über Konzeption, erste Erfahrungen und Perspektiven des ZFD, wiederum unter Mitarbeit aller Konsorten (Evers 2000a).

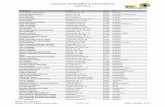

Bis zum Jahr 2005 war die Zahl der insgesamt bewilligten FFK auf 236 gewachsen. Sie teilten sich folgendermaßen auf die Trägerorganisationen auf:

5 Konsortium Ziviler Friedensdienst: Gemeinsames Konzept für einen ‚Friedensfachdienst in der Entwicklungszusammenarbeit’ vom 7.4.1999, abgedr. ebda. S. 353 ff.6 Rahmenkonzept des BMZ vom 9.6.1999, abgedr. ebda. S. 358 ff.

Friedensfachkräfte nach Trägern 1999 - 2005

Friedensfachkräfte 1999 – 2005Bewilligunge

n

2005unter

Vertragabs. % abs. %

Deutscher Entwicklungsdienst 94 40 58 45Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe

48 20 25 19

Evangelischer Entwicklungsdienst

23 10 8 6

Forum Ziviler Friedensdienst 22 9 12 9Weltfriedensdienst 18 8 8 6Eirene 11 5 6 5AGDF PBI 9 4 5 4

Kurve Wustrow 7 3 7 5Friedenskreis Halle 2 1 0 0

Christliche Führungskräfte International

2 1 1 1

Gesamt 236 100 130 100

Daten dieser und folgender Tabellen: ZFD-Sekretariat. Abweichungen in 2005 (auch in folgenden Tabellen) gegenüber den Gesamtzahlen 1999 – 2005 ergeben sich meist aus Schwankungen im mehrjährigen Verlauf der Projekte und können daher nicht als veränderterTrend gedeutet werden. AGDF = Aktionsgemeinschaft Dienst für den FriedenPBI = Peace Brigades International GermanyKurve Wustrow = Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion “Kurve Wustrow”

Eine ähnliche Verteilung zeigt sich bei der Aufteilung der Fördersummen. Insgesamt hat das BMZ von 1999 bis 2005 für das ZFD-Programm knapp € 50 Mio. aufgewendet.

So positiv die rasche Umsetzung war, so unvermeidlich brachte sie auch Probleme mit sich. Anfangs diktierten bisweilen zufällige Kenntnisse und Kontakte die Auswahl der Projektplätze, auf Kosten des sich herausbildenden Profils des ZFD. Manche Entwicklungsdienste hatten anfangs Mühe, das konzeptionell Neue amZFD zu erkennen, waren doch „Frieden“ und „Konflikt“ schon immer zentrale Themen in ihrer Projektarbeit gewesen. Für das forumZFD stand ein tiefgreifender Umbau von Organisation und Selbstverständnis an: Der Übergang von einer politischen advocacy-Arbeit zur praktischen Projektarbeit war zwar immer angestrebt worden, musste nun aber mit geringen personellen und finanziellen

Kräften verantwortlich umgesetzt werden. Für die AGDF als thematisch breiterer Verbund waren interne Spannungen zwischen Befürwortern und Kritikern eines professionellen Friedensfachdienstes zu verkraften. Indem die FFK nach den erprobten Regeln des Entwicklungshelfergesetzes EhfG entsandt wurden, standen einerseits erprobte Regelungen in rechtlicher, administrativer und finanzieller Hinsicht bereit – die andererseits so nicht nahtlos auf alle Organisationen, alle FFK und alle Konfliktländer passten.

Die Unterschiede wurden auch deutlich bei der Frage, wie die künftigen FFK für ihre schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe qualifiziert werden sollen. Bis heute stehen sich in diesem Feld zwei „Philosophien“ gegenüber: Ein normativ-prozessorientierter Ansatz der Friedensbewegungen, und eine mehr pragmatisch-ergebnisorientierte Sicht der großen Entwicklungsdienste. Für die im forumZFD zusammenwirkenden Friedensgruppen beruhen die Erfolgsaussichten einer Friedensarbeit neben sachbezogenen Kompetenzen vor allem auch auf persönlichen Qualitäten wie Selbstreflexion, Flexibilität, Belastbarkeit, Empathie, Erfahrung im Umgang mit Angst und Bedrohung. Diese persönlichkeitsbildenden Anteile werden am ehesten in einem längeren Gruppenprozess erfahren und verinnerlicht; deshalb bildet das forumZFD seine FFK in geschlossenen Kompaktkursen über vier Monate aus.7 Auch die großen Entwicklungsdienste bejahen die Wichtigkeit dieser persönlichen Qualitäten; sie müssten aber von den Bewerbern bereits mitgebracht werden. Entsprechend sehen sie die Vorbereitung als je individuelle Zusatz-Qualifizierung zu den bislang fehlenden Kenntnissen und Fertigkeiten. Dafür nutzen DED und AGEH eigene Vorbereitungs-Einrichtungen; soweit weitere Spezialkenntnisse benötigt werden, entsenden sie ihre künftigen Fachkräfte in entsprechende Kurse anderer Anbieter. Die übrigen Entwicklungsdienste haben keine eigenen Ausbildungseinrichtungen; sie entsenden ihre (relativ wenigen) Fachkräfte nach Bedarf und Möglichkeit zum DED, zur AGEH, zum forumZFD und/oder „auf den Markt“.

Ein entscheidender Schritt der Verständigung zwischen den Trägern war die Verabschiedung der „Standards für den Zivilen Friedensdienst“ im März 2005 als gemeinsame, auch mit dem BMZ

7 Aus ähnlichen Überlegungen führt auch der Ökumenische Dienst OeD seine Kurse im Rahmen des Schalom-Diakonats in Form konstanter Gruppen über längere Zeit durch. Sie sind christlich-ökumenisch inspiriert und nicht primär auf Auslandseinsätzegerichtet.

abgesprochene Grundlage bei der Entwicklung von Projekten (Konsortium 2005a).8 Darin wird der ZFD so definiert:

„Ziel des ZFD ist, Form und Dynamik einer Konfliktaustragung mit gewaltfreien Mitteln dahin zu beeinflussen, dass Gewalt vermieden oder beendet oder zumindest gemindert wird (‚working on conflict’). Dies gilt für alle drei Phasen einesKonfliktes: vor Ausbruch von Gewalt, während Gewalthandlungen als auch nach deren Beendigung für die Konfliktnachsorge. Der ZFD unterscheidet sich dadurch von der allgemeinen konfliktsensiblen Entwicklungszusammenarbeit, die einen wichtigen Beitrag zur Überwindung von strukturellen Ursachen der Gewaltkonflikteleistet (‚working in conflict’).

Der ZFD arbeitet grundsätzlich mit lokalen Partnerorganisationen in Projekten zusammen, um zivilgesellschaftliche Friedenspotentiale zu identifizieren und die lokalen Kräfte für eine gewaltfreie Regelung von Konflikten zu stärken. Dabei wird auch eine Einflussnahme auf Gewaltakteure angestrebt.“

Im Weiteren benennen die Standards die angestrebten Wirkungen des ZFD, seine typischen Handlungsfelder, die nötigen Kompetenzen der FFK, Kriterien der Vernetzung sowie zur Auswahl von Partnerorganisationen. Dabei wird anerkannt, dass die Art der Beziehung zu diesen Partnerorganisationen unterschiedlich sein kann. So achtet das forumZFD darauf, dass seine FFK nicht mit einer einzelnen Partnerorganisation identifiziert werden, um so imSinne der Allparteilichkeit die Glaubwürdigkeit und Handlungsfreiheit des Konflikt-Externen zu wahren. Die konfessionellen Entwicklungsdienste AGEH und EED sowie der WFD mitseinem Herkommen aus der Dritte-Welt-Solidarität gehen den umgekehrten Weg: Im Sinne des empowerment werden ihre FFK oftmals bei einem örtlichen Partner angestellt und dessen politischer Leitung unterstellt; das starke Argument dafür ist das der „ownership“ und damit der Nachhaltigkeit. Allerdings zeigt das forumZFD mit der schrittweise Übergabe seiner Projekte im ehemaligen Jugoslawien an lokale Kräfte, dass Strukturen der Nachhaltigkeit auch aus anfangs externer „ownership“ aufgebaut werden können. Mit längerer Erfahrung wird sich zeigen, dass die Vorteile der einen oder anderen Option sich nicht abstrakt entscheiden lassen, sondern wie so Vieles von der konkreten Konfliktlage und phase „vor Ort“ abhängen.

8 Die „Standards“ sind nicht zu verwechseln mit einem gemeinsamen Ethik-Code, der bislang im Konsortium nicht erarbeitet wurde. Das forumZFD orientierte sich früh am entsprechenden Code der englischen Organisation International Alert IA und legte dazu gemeinsam mit dem BSV eine deutsche Übersetzung vor.

2. Der ZFD im Geflecht der Institutionen

Seit Beginn der Umsetzung hat sich der Zivile Friedensdienst so weit ausdifferenziert, dass er nur noch als Sammelbegriff zu verstehen ist. Im Grunde war er das von Anfang an, stand „Ziviler Friedensdienst“ doch sowohl für - eine friedenspolitische Vision,- ein neues Instrument der Gewaltprävention mitsamt seinen

grundsätzlichen Aktionsformen und -ebenen,- die dafür verfügbaren konkreten Kenntnisse, Ressourcen und

Methoden,- die Summe der Träger und Akteure und ihrer Organisationsformen,- die Summe ihrer Projekte in den Einsatzregionen, und- das Programm des BMZ „Ziviler Friedensdienst in der

Entwicklungszusammenarbeit“ mitsamt den entsprechenden Fördermitteln.9

Auch wer den ZFD nicht mehr mit dem „Zivildienst“ von Wehrpflichtigen verwechselt, muss mit dieser Bedeutungsvielfalt Schwierigkeiten haben. Dass das Forum Ziviler Friedensdienst den Ausdruckim Namen trägt und auch die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden sowie der Weltfriedensdienst ähnlich heißen, macht die Sache nicht einfacher.

Dazu kommt, dass die beiden friedenspolitischen Verbünde unter denKonsorten forumZFD und AGDF Zusammenschlüsse sind, deren teilweise sehr aktive Mitgliedsorganisationen einzelne ZFD-Projekte in weitgehend eigener inhaltlicher Regie über ihren jeweiligen Zusammenschluss abwickeln, so z.B. die Kurve Wustrow und Peace Brigades International über die AGDF, oder Ohne Rüstung Leben, Pax Christi und der Förderverein des Willy-Brandt-Zentrums in Jerusalem über das forumZFD. Hinzukommt für die Friedensgruppen eine zusätzliche Verschachtelung miteinem der Entwicklungsdienste: Da nur diese berechtigt sind, Entwicklungshelfer nach dem EhfG zu entsenden, wickelt das

9 Das BMZ und seine größeren Durchführungsorganisationen tendieren dazu, diesem letztgenannten institutionellen Verständnis alle inhaltlichen Bedeutungen unter- und einzuordnen. Das Konzept ist jedoch älter als seine Umsetzung; für das forumZFD steht das Instrument (zweiter Spiegelstrich) an der Spitze der Bedeutungen. Es wäre im Sinne der politischen Unabhängigkeit, der Innovationskraft und der Nachhaltigkeit wünschenswert, wenn weitaus mehr Projekte des Zivilen Friedensdienstes aus Eigenmitteln finanzierbar wären wie jene selbstorganisierte Initiative „Freiraum Kolumbien“, aus deren Bericht das Beispiel zu Beginn dieses Artikels entnommen wurde.

forumZFD seine Projekte im sog. Huckepack-Verfahren wahlweise mit der AGEH, dem WFD oder einem anderen Mitträger im Konsortium ab.10

Sehr bewährt haben sich die regelmäßigen Treffen des Konsortiums als tragende Plattform für den Austausch von Erfahrungen, die Abstimmung von professionellen Standards und Verwaltungsroutinen sowie die Aushandlung von Finanzfragen. Vertreten durch zwei rotierende Sprecher fungiert das Konsortium damit auch als Dialog-und Kooperations-Partner des BMZ. Ihm zugeordnet ist ein kleines, ebenfalls aus BMZ-Mittel finanziertes (und in den DED ausgelagertes) Sekretariat, das die administrative Vorklärung aller Projektanträge und Mittelflüsse regelt. Im BMZ verbleibt dadurch nur ein relativ kleines Referat mit im Wesentlichen politischen Funktionen. Zur Sensibilisierung der EZ für mögliche konfliktive Faktoren ihrer Projektarbeit wurde eine Arbeitsgemeinschaft Friedensentwicklung in der Entwicklungszusammenarbeit gegründet, an der das Konsortium mit einem Vertreter beteiligt ist.

Über seine Bewilligungen könnte das BMZ durchaus einen politischenEinfluss auf Inhalt und Ausgestaltung der ZFD-Projekte nehmen. Derguten Praxis in der jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit entwicklungspolitischen Gruppen unterschiedlichster Couleur folgend, nimmt es diesen Einfluss jedoch zurückhaltend wahr. Gelegentliche Differenzen konnten im Dialog mit dem Konsortium bereinigt werden. – Sensibler ist die politische Mitsprache des Auswärtigen Amts (AA): Jeder Projektantrag wird vom BMZ dem AA vorgelegt und von der jeweiligen Botschaft sowie dem zuständigen Länderreferat geprüft. Hier hat es vereinzelt Widerstände gegen beantragte Projekte gegeben. Von einer Einflussnahme in laufende Projekte durch eines der beiden Ministerien wurde bislang nicht berichtet. Neben dieser Genehmigungs-Routine entspinnt sich mit dem AA zunehmend auch ein Geflecht direkter praktischer Zusammenarbeit. Wie das BMZ hat auch das AA sich seit dem Antritt der rot-grünen Regierung 1998 aktiv dem Themenfeld der zivilen Krisenprävention zugewandt. Wichtigste Neuerung ist die Gründung eines Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF) zur Ausbildung und Entsendung von Personal für zwischenstaatliche Missionen. Für die Zusammenarbeit

10 Die AGDF hat dieses Problem nicht, dafür ein anderes: Sie tritt nicht selbst als Entsender auf, weil Eirene und WFD Mitglieder der AGDF sind. Nachdem nun zweiweitere AGDF-Mitglieder PBI und Kurve Wustrow selbstständig abrechnen, ist die Dachfunktion der AGDF ausgedünnt.

mit zivilgesellschaftlichen Gruppen wurde im Referat „Globale Fragen 02“ ein neuer Finanztitel „Friedenserhaltende Maßnahmen“ FEM geschaffen, über den von 2000 bis 2005 Vorhaben der Erkundung,Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der internationalen Krisenprävention und Konfliktbewältigung im Umfangvon knapp € 30 Mio. gefördert wurden. Zur Abwicklung hat das weitgehend im Auftrag des AA tätige Institut für Auslandsbeziehungen ifa eine Projektstelle „zivik“ mit mehreren MitarbeiterInnen in Berlineingerichtet, die sich inzwischen zu einer nützlichen Schnittstelle zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren entwickelt. Ausdrücklich ausgeschlossen von einer Förderung aus FEM-Mitteln ist allerdings die Personalentsendung; insofern bestätigt das AA eine Arbeitsteilung, wonach der ZFD ausschließlich beim BMZ ressortiert. Dennoch haben auch die Trägerorganisationen des ZFD Zuschüsse des AA zu sonstigen, begleitendenden Maßnahmen erhalten.

Mit dem Aktionsplan der Bundesregierung wird der Bereich der zivilen Konfliktbearbeitung inzwischen auch innerhalb der Ministerien institutionell ausgebaut. Das AA ernannte einen Botschafter zum „Beauftragten für Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“. Er führt den Vorsitz im neugeschaffenen interministeriellen Ressortkreis unter Beteiligung von AA, BMZ, und BMVg; ihm ist ein Beirat aus zivilgesellschaftlichen Kräften zugeordnet.11

Welche Veränderungen sind mit dem Wechsel zur Großen Koalition seit 2005 zu erwarten? Die Koalitionsvereinbarungen sagen so gut wie nichts zu dem Bereich der ZKB; die politischen Präferenzen derRegierungsparteien lassen keine gravierenden Veränderungen (allerdings auch nicht zum Positiven) erwarten. Gerade für den ZFDstehen die Zeichen auf Kontinuität, da die Leitung des zuständigenEntwicklungsministeriums nicht gewechselt hat.

Es würde zu weit führen, hier die weitere „Umgebung“ von zivilgesellschaftlichen Gruppierungen im Umkreis des ZFD aufzuführen. Viele von ihnen sind zusammengeschlossen in der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung, in der auch mehrere Träger des ZFD aktiv mitwirken.

11 In diesem Beirat ist allerdings kein Mitglied des Konsortiums ZFD vertreten –ein Widerspruch zur Aussage des Aktionsplan, wonach der ZFD das wichtigste neueInstrument der zivilgesellschaftlichen Konfliktbearbeitung sei.

Zumindest erwähnt werden muss jedoch die rasante Entwicklung im internationalen Rahmen – sie würde leicht einen eigenen Beitrag füllen. Auf Initiative des forumZFD trafen sich seit 1997 mehrfachähnliche Friedensinitiative aus anderen europäischen Ländern zum Erfahrungsaustausch und zur gegenseitigen politischen Unterstützung; daraus ging 1999 das European Network for Civil Peace Services EN.CPS hervor, das sich seitdem jährlich trifft und inzwischen über dreißig teilhabende Organisationen von Barcelona bis Moskau, von Oslo bis Rom zählt. Parallel dazu wurde weltweit die Organisation Nonviolent Peaceforce NP gegründet, die sich in globaler Zusammenarbeit größer angelegte Projekte der praktischen Friedensarbeit zum Ziel gesetzt hat und derzeit 28 FFK in Sri Lanka im Einsatz hat nach einem Konzept, in dem mehrere Elemente des ZFD enthalten sind. Zwischen dem europäischen Regionalverbund von NP einerseits und dem EN.CPS andererseits gibt es zahlreiche Doppelmitgliedschaften, so dass beide Organisationen ihre Jahrestreffen nunmehr gemeinsam abhalten – 2003 in Graz, 2004 in Edinburgh, 2005 in Cluj/Rumänien und 2006 in Barcelona.

Beide Organisationen sind außerdem aktiv beteiligt am European Peacebuilding Liaison Office EPLO in Brüssel. Das Büro wurde 2001 von mehreren europäischen Organisationen und Institutionen aus dem nicht- und halbstaatlichen Bereich der ZKB gegründet als gemeinsame Plattform für Information und Lobbying gegenüber den Institutionen der EU. Dort findet auf suprastaatlicher Ebene ein rasanter Ausbau von militärischen wie zivilen Fähigkeiten des Krisenmanagements statt, ausgelöst von dem Debakel des Kosovo-Krieges. EPLO informiert seine Mitglieder über diese Entwicklungen(nebenbei auch über Fördermöglichkeiten) und dient seinerseits alsfriedenspolitischer watch-dog und Gesprächspartner gegenüber den EU-Institutionen, u.a. bei einer gemeinsamen Konferenz mit der luxemburgischen Ratspräsidentschaft im März 2005.

Das European Center for Conflict Prevention/ECCP in Utrecht hat eine zivilgesellschaftliche Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict/GPPAC zustandegebracht. Nach vorbereitenden Regionalkonferenzen über drei Jahre in allen Weltregionen12 fand imJuli 2005 eine Weltkonferenz von etwa 800 TeilnehmerInnen aus 118 Ländern im Gebäude der Vereinten Nationen in New York statt, die eine Global Action Agenda verabschiedete.13

12 Für Europa in Dublin im März 2004, wo eine „Dublin Action Agenda“ verabschiedet wurde. Der Zivile Friedensdienst ist darin an drei Stellen ausdrücklich erwähnt und hat weitere Passagen inspiriert.

Bei alledem ist der ZFD in Deutschland natürlich nur ein Mosaik-Stein. Jedoch: Es gibt weltweit bislang kein größeres Vorhaben zurAusbildung und Entsendung von Fachleuten für zivilgesellschaftliche Friedensarbeit. Insofern taucht in allen internationalen Diskussionen der ZFD in Deutschland immer wieder als wichtige Anregung und Erfahrung auf.14 - In gewissem Sinne wirken sämtliche Projektplätze weltweit als Multiplikatoren der Idee. In einem Projektbericht des Willy-Brandt-Zentrums in Jerusalem heißt es:

„Das Zentrum ist inzwischen nicht nur in Israel und Palästina eine bekannte Institution. Es hat sich zum festen Bestandteil der Besuchs- und Veranstaltungsprogramme von PolitikerInnen entwickelt; WissenschaftlerInnen, DiplomatInnen, StiftungsvertreterInnen, Fachleute von NGOs und MedienvertreterInnen geben sich inzwischen die Klinke in die Hand. Durch die vielen Besuche wird das Konzept des Zivilen Friedensdienstes in andere Länder der Region exportiert.“15

3. Handlungsfelder des ZFD

Wo wird der ZFD tätig? In welchen Regionen, anhand welcher Aufgaben? Jeder Konflikt ist anders, somit auch jedes Projekt – und ebenso verschieden sind die Menschen, die mit ihren Fähigkeiten und Grenzen vor Ort als FFK tätig sind. Eine allgemeingültige, gar vollständige Antwort kann es daher nicht geben, wohl aber einige Erfahrungswerte und illustrierende Beispiele. – Einen ersten Überblick bietet die Statistik: ZFD-Friedenfachkräfte nach Weltregionen 1999 - 2005

1999 – 2005 2005

13Auch die Global Action Agenda spricht an mehreren Stellen von „civil peace services“. - Anlässlich dieser Weltkonferenz erschien ein umfangreicher Sammelband mit zahlreichen Beispielen für zivilgesellschaftliche Konfliktbearbeitung aus aller Welt: van Tongeren et al. 2005. Der Band beginnt mit theoretisch fundierten Überblicksartikeln, die den “state of the art” spiegeln; besonders lesenswert: Reimann/Ropers 200514 So waren VertreterInnen des forumZFD als ReferentInnen zu Informationsveranstaltungen nach Kanada und Taiwan eingeladen.15 Für dieses wie für folgende Beispiele gilt: Soweit keine Quelle angegeben ist, stammen sie aus unveröffentlichten internen Berichten der jeweiligen Organisation.

Bewilligungen

unterVertrag

abs. % abs. %Afrika (unterhalb Sahara)

99 42 42 32

Lateinamerika 48 20 34 26Asien 41 17 29 22Südosteuropa 30 13 13 10Nahost 18 8 12 9Gesamt 236 100 130 100

Dabei haben die Konsorten unterschiedliche regionale Schwerpunkte:EED, WFD und AGEH sind überwiegend in Afrika tätig. Der DED arbeitet in allen drei klassischen EZ-Regionen Afrika, Lateinamerika und Asien; das forumZFD spiegelbildlich dazu nur in Südosteuropa und Israel/Palästina.

Aufschlussreich sind auch die beruflichen Herkünfte der FFK:

Berufliches Profil der FFK in Prozent der laufenden FFK-Stellen, Mai 2004

%Pädagogen 34Sozialwissenschaftler 24Psychologen 13Juristen 6Ethnologen 6Geographen 4Sonstige 13

Vielleicht hängt es mit dieser beruflichen Herkunft der meisten FFK aus sozialkommunikativen Mittelschicht-Berufen zusammen, dass der ZFD bislang häufig mit ebensolchen Partnern vor Ort arbeitet und mit ihnen Projekte „an der Basis“ der Gesellschaften durchführt. Das ist nützlich und entspricht dem „Ort“ des ZFD als einem zivilgesellschaftlichen Instrument im Mehrebenensystem – wenn dabei grundsätzlich ein benennbarer Bezug zur gesamtgesellschaftlichen Konfliktsituation besteht (dazu unten mehr). Der ZFD kann und will nicht Akteur auf der obersten,

staatlichen Ebene sein; „track one“ bleibt der Diplomatie zwischenRegierungen, internationalen Organisationen und anderen global playersvorbehalten. Demgegenüber suchen sich ZFD-Projekte ihre lokalen Partner meist auf der Ebene 2 (mittlere und regionale Führungskräfte) und unterstützen diese bei deren Arbeit mit Zielgruppen auf Ebene 3 (sog. Graswurzel-Ebene der Gesellschaften).

Entsprechend sind auch die Themenfelder der ZFD-Projekte stark im sozialkommunikativen Bereich angesiedelt:

Handlungsfelder der FFK Schwerpunkte in Prozent der laufenden FFK-Stellen, Mai 2004

%Beratung der Partnerorganisationen

24

Training in Methoden der ZKB 20Entwicklung von Curricula/Manuals

15

Beobachtung, Dokumentation, Analyse

12

Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung

11

Trauma-Arbeit 9Aufbau von Dialogstrukturen 9

Ein wichtiges Arbeitsfeld ist die Vermittlung von Methoden der gewaltfreien Konfliktbearbeitung – oft als „Training of Trainers“,bei der die Teilnehmenden das Gelernte dann weiterverbreiten. Zwargibt es in allen Gesellschaften traditionelle Formen der Streitschlichtung; sie sind aber oftmals überfordert, wenn im Prozess der Globalisierung neue Konfliktlagen auftauchen und die traditionellen Normen insgesamt ihre unbezweifelte Geltung verlieren. Hier kann der Austausch zwischen FFK und Partnern zu einem gegenseitigen Lernen führen, in dem moderne Methoden der Konfliktbearbeitung sich fruchtbar mit alten Formen der Streitschlichtung verbinden (siehe auch von Borries 2005, S. 6f).

Ein besonderer Bereich ist die Arbeit mit Traumatisierten – zu denen oftmals auch Täter gehören, die z.T. schon als Kinder zum Töten gezwungen wurden. Die therapeutischen Ansätze und

Erfahrungen sind vorhanden; die besondere Aufgabe einer FFK kann darin bestehen, das Thema inmitten einer männerdominierten, in Begriffen von Kampf und Ehre denkenden Gesellschaft aus seinem Tabu zu lösen. Ein Projekt des forumZFD bestand darin, Beratungszentren für kriegstraumatisierte Ex-Soldaten in Serbien zu unterstützen. Die praktische Beratungsarbeit leisteten lokale ÄrztInnen, Therapeuten und Sozialarbeiterinnen. Aber ohne die Anwesenheit der einen Fachkraft hätten sie, wie sie selber rückblickend bei der Übergabe des Projekts sagten, nicht die Kraftgehabt, über das anfängliche Misstrauen im nationalistisch geprägten Umfeld hinwegzugehen. Bisweilen wird die Arbeit des ZFD in der deutschen Öffentlichkeit so verstanden, als handele es sich gewissermaßen um einen Mediator, der zwischen gewaltbereite Gruppen tritt, deren Streit schlichtet und so den Ausbruch von Gewalt verhindert. Der Arbeitsalltag einer FFK sieht meist anders aus - aber tatsächlich kommt auch diese Situation des Mediators manchmal vor:

Unmittelbar nach dem Krieg im Kosovo hatte eine internationale Hilfsorganisation in Prizren den Familien aus der Minderheit der Goran Brennholz für den Winter geliefert. Sie hatte dabei nicht bedacht, dass in der Nachbar-Straße die nicht minder diskriminierte Minderheit der Roma lebte, die die Hälfte des Brennholzes für sich beanspruchte und ihren Goran-Nachbarn vorwarf, diese Hälfte gestohlen zu haben. Fast wären sie tätlich geworden, hätte die FFK nicht einen Runden Tisch zustande gebracht, bei dem am Ende Regeln für die künftige Verteilung solcher Hilfsgüter vereinbart wurden.

Ohne diese Präsenz eines Mediators hätte hier eine Gewaltspirale einsetzen können. Dasselbe gilt für das zweite Beispiel: Auch hierwurde durch die Präsenz der konfliktexternen Dritten als Mittler „zwischen“ den Parteien eine Verständigung möglich und Gewalt vermieden:

Im Osten Sri Lankas, nahe an der Grenze zu dem von den Tamil Tigers LTTE beherrschten Gebiet, unterhält die dort wohnende muslimische Minderheit eine Fischer-Kooperative. Sie belieferte auch tamilische Fischer über die Bürgerkriegsgrenze hinweg mit Ausrüstungsgütern, und diese vermarkteten ihren Fang über die muslimische Genossenschaft. Die Lokalgewaltigen der LTTE gründeten nun eine eigene tamilische Fischergenossenschaft, zum Nachteil der langjährigen Geschäftsbeziehungen zu den Muslimen. Der Konflikt zwischen den Dörfern drohte zu eskalieren. Auf Anraten der Projektkräfte der Nonviolent Peaceforce lud die LTTE-Führung in Trincomalee die muslimischen Fischer zu einemGespräch. In Begleitung der Field Team Members von NP wagten die Muslime die

Reise ins tamilische Gebiet – erstmals seit 18 Monaten. Die schweigende Beobachtung der Externen genügte: Die beiden Seiten fanden einen Kompromiss.

4. Wirkungsmöglichkeiten und Nachhaltigkeit

Eine im Kern soziapädagogische Arbeit wie die des ZFD setzt auf einen Wandel in den Mentalitäten. Außerdem setzt sie auf den Schneeball-Effekt, dass über relativ kleine „peace constituencies“schrittweise eine kritische Masse der Gesamtbevölkerung erreicht wird. Beides benötigt Zeit – viel Zeit.

Wie können derart langfristige und vermittelte Effekte geplant, gemessen und beurteilt werden? Natürlich lassen sich die Zahlen der durchgeführten Trainings und ihrer Teilnehmer, der Besucher imTrauma-Zentrum, der eingesammelten Kleinwaffen aufführen – aber sind das schon die erstrebten Wirkungen „in den Köpfen“ und im Verhalten? Erst jetzt, nach der stürmischen Aufbauphase, finden die Träger Zeit und Kraft, sich Fragen der Wirkungserhebung gründlicher zuzuwenden. Dabei zeigt sich: Relativ belastbar ist bislang nur der Katalog der Negativ-Kriterien nach dem „do-no-harm“-Ansatz; der positiven Wirkungserhebung nach dem Peace and Conflict Assessment PCA fehlt es bislang noch an trennscharfen Indikatoren.16

Noch leben Aussagen über die Wirkung des ZFD weitgehend von subjektiven Einschätzungen der Projektverantwortlichen und ihrer Partner sowie von illustrierenden Beispielen. Als wichtige Wirkkraft wird dabei in den Berichten oft die relative Handlungsoffenheit genannt, die konfliktexterne Dritte in einem ansonsten von starren Zuschreibungen gelähmten Umfeld genießen.

„Die Wunden des letzten Krieges in Bosnien sind an der Oberfläche meistens nicht mehr sichtbar, aber sie schmerzen wie Holzsplitter unter der Haut, wenn man versehentlich auf die Stelle drückt. Die Menschen wissen, dass ein Miteinander in Unschuld nicht mehr möglich ist. Jeder spürt, dass hohe unsichtbare Mauern aufgerichtet sind, die keiner will, die aber zwischen ihnen stehen. Die Mauern

16 Früher auch Peace and Conflict Impact Assessment PCIA. - Die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung widmete ihr Jahrestreffen am 1.-3. April 2005 der Sichtung vorhandener Instrumente der Evaluierung – mit ernüchterndem Ergebnis. – Die frühe Aufbau-Evaluierung des BMZ 2002 prüfte lediglich die organisatorischen Maßnahmen, ausdrücklich nicht die friedensfördernden Wirkungen. Auch die Evaluierung eines ZFD-Projekts in Kroatien von Bongard 2004 ist im Wesen eine beschreibende Einschätzung anhand politischer Kriterien.

richten sich zwischen denjenigen auf, die sich und andere zwanghaft und unausweichlich zuordnen. In Kategorien stecken. Da ist nicht mehr der Einzelne in seinem ganz individuellen Menschsein, sondern der Einzelne, der zu etwas gehört. Zu einem Land, zu einer Gegend, zu einer politischen Haltung, zu einer Kirche, zu einer Partei, zu einem Täterkreis, zu einer Opfergruppe, zu den Hiergebliebenen, zuden Weggegangenen, zu den Verlierern, zu den Gewinnern. Die schmerzhaften Holzsplitter der jüngsten Kriege sind die Unmöglichkeit, sich und die anderen nicht einzuordnen, nicht mit dem unsichtbaren Schriftzug auf der Stirn zu versehen“ (Halbritter 2005).

Die FFK besitzen daher Handlungsmöglichkeiten, die kein Einheimischer hätte – an die sich viele aber bereitwillig anschließen. Auf diese Weise kann die Arbeit weniger FFK direkt und indirekt auf Hunderte, ja Tausende von Menschen ausstrahlen. In Makedonien beispielsweise regte ein deutsches Lehrerehepaar einen Malwettbewerb an. In der großen Schule in Skopje wurde dasselbe Schulgebäude vormittags von den slawisch-makedonischen und nachmittags von den albanischen Kindern benutzt; jede Begegnung zwischen Lehren, Schülern und Eltern wurde vermieden. Der Malwettbewerb „Mal dir ein Bild vom Frieden“ überwand diese unsichtbare Mauer: Am Ende beteiligten sich über tausend Schulkinder beider Ethnien, Hunderte Elternpaare, Dutzende Lehrer.Viele von ihnen haben sich eine solche Gemeinaktion gewünscht und sie begeistert aufgegriffen. Aber selber initiativ werden ohne externen Mittler konnten sie aus ihrer ethnischen Zuschreibung heraus nicht. In einem Projektbericht heißt es:

„Bei der Ausstellungseröffnung in Gostivar kamen etwa 150 Gäste. Es war ein herrlich buntes Treiben, Roma, Albaner, Mazedonier, Türken, Arme und Reiche, Direktoren und Erstklässler, und und und... Nach der offiziellen Eröffnung hatten alle Gäste Zeit, die Bilder zu bestaunen. Es gab 100 Bilder, ganz gemischt aus allen Ethnien. Die Bilder waren mit Name, Schule und Stadt versehen. Am Namen erkennen die Menschen hier sofort, wer welcher Ethnie angehört. In einem Gemenge von Menschen trete ich zufällig neben einen älteren Mann, etwa 65 Jahre alt. Er steht kopfschüttelnd vor einem Bild von einem mazedonischen Kind und murmelt vor sich hin: ‚Ich begreif’s nicht, mazedonische Kinder können auch malen’. Als dieser Mann gehen wollte, bat ich ihn, auf unserer ‚Wand der Bemerkungen’ doch etwas hinzuschreiben. Er stellte sich davor, überlegte, drehte den Stift in der Hand und schrieb dann: ‚Unsere Stadt braucht mehr solche Treffen wie ich es heute erlebt habe’.“

Zu dieser Rollenfreiheit von Externen gehört auch, sich zwischen den gesellschaftlichen Ebenen hin und her bewegen und mit dem

Nimbus des Internationalen gelegentlich auch politisch brisante Themen anpacken zu können:

Eines der Projekte des DED in Kambodscha ist dem Problem der zahllosen Kleinwaffen gewidmet; sie rangieren als viertgrößte Ursache von Verletzungen und Todesfällen, noch vor Landminen. Eine zivilgesellschafte Initiative Working Group on Weapons Reduction WGWR bemüht sich um Reduzierung und Kontrolle. Die beiden FFK organisierten mit WGWR eine Medienkampagne, die erstmals das Problem zu einem öffentlichen Thema machte. Aufgrund dieses Drucks haben inzwischen Kommissionen auf Landes- und Provinzebene über 100 000 Kleinwaffeneinsammeln und vernichten können – ein guter Anfang.17

Zieht man die Vielfalt der Erfahrungen zusammen, so werden wiederkehrende Muster sichtbar. Die Wirkmöglichkeiten von FFK gründen demnach auf einer Kombination folgender Vorteile:18

1. Sie können Ressourcen einbringen, die vor Ort nicht oder nicht in gleichem Maße vorhanden sind:

- Sie besitzen spezifische Qualifikationen (z.B. in Methoden der zivilen Konfliktbearbeitung, der Traumabehandlung), besondere Kenntnisse (z.B. partizipative Verfahren, Moderation) und bestimmte Erfahrungen (z.B. konfliktsensible Planung, Organisationsentwicklung, Team-Arbeit).

- Sie können finanzielle Ressourcen mobilisieren für die Ausbildung und Beschäftigung lokaler Fachkräfte sowie für dieAusstattung und Arbeit der Partnerorganisationen.

- Sie können für die Partner Kontakte zu internationalen Fachorganisationen sowie zu ähnlich arbeitenden Initiativen in anderen Weltteilen erschließen.

- Sie haben Kenntnisse über die Logik und das Vorgehen internationaler Hilfs- und Geberorganisationen.

- Gegenüber manchem anderem internationalen Personal haben sie den Vorteil der langfristigen Anwesenheit, damit der Prozessbegleitung und (in Grenzen) der Sprach-, Landes- und Kulturkenntnis.

2. Sie können den Status als Externe nutzen:

- Als Externe werden sie von den Konfliktparteien als unparteiisch und unbelastet gesehen; sie können daher

17 Informationen aus: Konsortium 200518 Für die nachfolgende Liste gebührt Bodo von Borries die Mit-Autorschaft, und zugleich Dank für den fruchtbaren Austausch.

Kristallisationspunkt für Kontakte zwischen den Konfliktparteien sein.

- Sie können den Parteien neue Perspektiven und Lösungsansätze vermitteln.

- Sie erscheinen als Repräsentanten der Weltöffentlichkeit mit symbolisch-moralischer Macht. Damit einher gehen Zuschreibungen von politischer und wirtschaftlicher Macht (die trotz minimaler Ressourcen real sein kann, im Verhältniszu einem daniederliegenden Umfeld).

- Sie können aufgrund dieser symbolischen und realen Machtmittel den politischen Anliegen benachteiligter Gruppen ein höheres politisches Gewicht verleihen.

- Sie können Personen und Gruppen einen gewissen Schutz bieten.- Sie haben den Status von Mittlern, die Kontakte knüpfen,

Verhandlungen befördern, die lokale (gelegentlich sogar die nationale) Öffentlichkeit ansprechen und Anliegen von unterenin höhere Gesellschaftsschichten sowie in die internationale Gemeinschaft transportieren können.

- Sie genießen Achtung und Wirksamkeit aufgrund ihrer extern erworbenen Fachkenntnisse.

3. Sie können ihre Persönlichkeit einbringen:

- Sie bringen ihre je persönlichen Eigenschaften als Werte ein (Ausgeglichenheit, Einfühlungsvermögen, Gesprächsoffenheit, Zuhören-Können, ... ).

- Sie repräsentieren einen kulturell anders geprägten Arbeitsstil (Arbeitsorganisation, Planung, Team-Orientierung,... ).

- Sie bieten Vorbilder anderer Denkweisen, Lebensstile und Gender-Rollen. Zugleich bringen sie aus ihrer Ausbildung auchein Bewusstsein für die Ambivalenzen solcher importierten Modelle mit (oder sollten es tun) – und evozieren so im interkulturellen Austausch einen wechselseitigen Lernprozess der Selbstreflexion.

- Ihre Unterstützung für Partnerorganisationen wird über die objektive Hilfestellung hinaus als solidarisch empfunden und wirkt emotional motivierend und stärkend.

- Sie bieten das Bild einer nicht traumatisierten, lebenstüchtigen und zukunftsoffenen Persönlichkeit – und wirken damit in Situationen extremer Zerstörung als projektive Hoffnungsboten.

Mit diesen großen Wirkmöglichkeiten von externen FFK gehen allerdings auch Probleme einher: Wie können dann ZFD-Projekte jemals in lokale Hände übergehen, ohne dieses Potenzial zu verlieren? Natürlich haben lokale Fachkräfte andere Vorteile, aberhaben sie z.B. auch dasselbe standing? dieselbe Allparteilichkeit? Steht die Wirksamkeit des ZFD also in einem Spannungsverhältnis zuseiner Nachhaltigkeit?

Auch hier gibt es keine allgemeinen, geschweige denn fertigen Antworten: Bislang wurden nur wenige Dutzend ZFD-Projekte beendet,und jeder Fall lag anders. Ein Erprobungsfeld sind die Projekte des forumZFD im ehemaligen Jugoslawien: Dort sind nur noch zwei von sieben Fachkräften Deutsche, die fünf anderen stammen aus der jeweiligen Region. Dieser Übergang wurde vorbereitet: Viele der jetzigen Verantwortlichen waren zuvor als Ortskräfte angestellt und haben so die Arbeit bereits über Jahre mit getragen. Einige haben die Vier-Monats-Ausbildung des forumZFD in Deutschland durchlaufen. Die Zielgruppen aus anderen Ethnien kennen und respektieren sie inzwischen als Menschen, die sich um Allparteilichkeit bemühen. Die freigewordenen Stellen im lokalen Team wurden erneut interethnisch besetzt. Inzwischen entwickeln sie auch weiterführende Handlungsmöglichkeiten, die nur sie als Einheimische haben:

Eine der ersten deutschen FFK in Prizren hatte zuvor in Nordirland gearbeitet. Von dort brachte der junge Mann protestantische und katholische Friedensaktivisten aus Nordirland zu einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch mit jungen Serben und Albanern im Kosovo zusammen. Ein Gegenbesuch in Nordirland folgte. Die dortige jahrhundertealte Feindschaft - zwischen Angehörigen der gleichen christlichen Religion! - erschien den Kosovaren absurd; aber musste ihr Konflikt dann von außen nicht ebenso absurd erscheinen? Aus dieser Initiative Kosovo-North-Ireland KONI entwickelte sich ein Freundeskreis der ReiseteilnehmerInnen. Mehrere von ihnen sind heute in lokalen und internationalen Friedensinitiativen tätig, einer davon als jetzige FFK des forumZFD. Die Abkürzung KONI steht inzwischen für eine neugegründete Kosovo Organisation for New Initiatives und ist dabei, sich zu einer Kosovo-weiten Plattform der regionalen Friedensgruppen zu entwickeln.

Eine Variante zu all diesen Arbeitsformen zeichnet sich in den größeren Durchführungsorganisation der EZ, beispielsweise im DED ab: Dort sollen einzelne FFK nicht selber Projekte durchführen, sondern sie werden einer Mehrzahl von laufenden Entwicklungsprojekten als Konfliktberater zugeordnet, die je nach Bedarf zur konfliktsensiblen Projektgestaltung beitragen. Diese

Beiordnung eines „K-Faktors“ mag zur Konflikt-Sensibilisierung derEntwicklungsarbeit durchaus sinnvoll sein, sie hebt aber die konzeptionelle Gleichrangigkeit der Themen „Entwicklung“ und „Frieden“ wieder auf. „Entwicklung und Frieden sind untrennbar miteinander verbunden, kein Ziel kann ohne das andere erreicht werden“, so heißt es im „Konzept des BMZ für Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung“ vom Juni 2005. Wenn dieser Satz zum Nennwert gelten soll, dann müsste es in absehbarerZeit etwa gleich viele Stellen für Friedens- wie für Entwicklungsarbeit geben – wobei den Friedensprojekten dann Entwicklungsberater beigestellt werden könnten. Nach den im Konsortium vereinbarten Standards definiert sich ZFD als „working on conflict“; Konfliktberater unterstützen Entwicklungsprojekte beim „working in conflict“.

4. Erfolge und Grenzen

Insgesamt kann im Jahr 10 seit der Gründung des forumZFD, im sechsten Jahr der Projektpraxis eine positive Bilanz gezogen werden. In erstaunlich kurzer Zeit ist ein neues Instrument der Friedenspolitik konzipiert, politisch kommuniziert und praktisch umgesetzt worden. Nicht alle institutionellen Lösungen erscheinen schon „fertig“, aber keine ist manifest misslungen. Die Kooperation der staatlichen und nichtstaatlichen stake holders in dem Gemeinschaftsunternehmen klappt ohne größere Reibungen. Und vor allem: Die Projekte des ZFD laufen in der Summe erstaunlich professionell und erfolgreich. Natürlich konnte nicht alles und besonders nicht sofort gelingen, dafür haben sich die FFK sowie die Projektverantwortlichen in den jeweiligen Geschäftsstellen alsunaufhörlich Lernende erwiesen. Die meisten Berichte – wie derjenige aus Kolumbien zu Beginn dieses Artikels – zeugen von illusionsloser und dennoch engagierter Arbeit, gutem Einvernehmen mit lokalen Partnern, bereitwilliger Aufnahme in der Bevölkerung und respektablen Zwischenergebnissen. Nicht wenige Projekte haben weit mehr an Wirkung und Ausstrahlung erreicht als zu hoffen war.

In der deutschen Öffentlichkeit trifft „Ziviler Friedensdienst“ überall auf positive Reaktionen. Aber – und damit fangen die Fragen an – es bleibt meist bei freundlicher Zustimmung. Viel zu wenige Menschen unterstützen den ZFD konkret durch Mitarbeit und Spenden. Ist das Thema „Frieden“ zu allgemein, so dass sich

niemand speziell angesprochen fühlt? Oder ist es zu positiv, so dass ihm die Betroffenheitswirkung von Gewalt und Elend fehlt?

Die Fragen gehen weiter: Wie steht das Erreichte zu dem ursprünglichen Anspruch, ein wirkungsvolles Instrument der Gewaltprävention zu sein? Im nahen Umfeld der Projekte lässt sich diese Wirkung anhand von Beobachtungen vermuten – kaum aber im weiteren gesellschaftlichen Konfliktgeschehen messen. Wie auch, wenn bisher in manche Konfliktregionen nur eine einzige FFK entsandt werden konnte, die notwendige Team-Entsendung also an denMitteln scheitert? Abgesehen von dem Sonderfall Israel/Palästina mit insg. 11 FFK waren im Jahr 2005 in keinem Land mehr als vier FFK tätig. Wenn Skeptiker daher fordern, der ZFD müsse erst seine Wirksamkeit nachweisen, bevor er weiter ausgebaut werden könne, dann muss dem entgegen gehalten werden: Nur der Ausbau kann seine Wirksamkeit erweisen.19 Das Pilotprojekt der Nonviolent Peaceforce in Sri Lanka hat derzeit 28 Kräfte im Einsatz und will sie schrittweise auf bis zu 50 steigern.

Das Problem ist eher, dass manche Akteure des ZFD selber sich damit einzurichten scheinen, die jetzige Pilotphase schon bald alsden Endausbau zu nehmen und ihre Ambition entsprechend zu drosseln. „NRO neigen dazu, den Schwerpunkt auf zivilgesellschaftliche Partner und Organisationen zu legen, die zudem einfach zu erreichen sind. (...) Die wirklichen Konfliktparteien bleiben dagegen außen vor.“20 Die enge Verzahnung mit der Entwicklungszusammenarbeit hat hier möglicherweise ihre Kehrseiten: Könnte es sein, dass ZFD-Projekte unwillkürlich mit ähnlichen Vorstellungen von Größe, Zielgruppe und Wirkweise konzipiert werden wie EZ-Projekte? Das mögen oft, aber eben nicht immer die richtigen Kriterien sein. So kann es bei „working on conflict“ entscheidend darauf ankommen, rasch mit einer kritischenMasse an Akteuren in allen Teilen der Konfliktregion gleichzeitig präsent zu sein.21 Eine Friedensarbeit, die allzu klein und allzu bedächtig beginnt, kann von einer gegenläufigen Gewaltdynamik bald

19 Ein ähnlicher Denkfehler unterliegt dem Satz von Brigitte Fahrenholz (Von derFriedensbewegung zur Friedensförderung – Reichweite zivilgesellschaftlicher Aktivitäten in Gewaltkonflikten , in: Ansgar Klein, Silke Roth (Hrsg.): NGOs imSpannungsfeld von Krisenprävention und Sicherheitspolitik, Wiesbaden: VS-Verlag, 2007, S. 69 – 89), die NGOs „konnten bislang keinen Kriegsausbruch verhindern“. Dabei billigt sie ihnen im selben Satz Erfolge bei der Gewaltprävention zu; woher weiß sie, dass keine der erfolgreich abgefangenen Gewaltspiralen zu einem Krieg geführt hätte? – Das schmälert nicht ihre sonstigen bedenkenswerten Anfragen an die Arbeit von NGOs.20 so zutreffend Fahrenholz a.a.O.

wieder überrollt werden. Als zivilgesellschaftliches Instrument kann der ZFD für sich genommen nie „Frieden machen“; aber er könnte dazu erheblich mehr beitragen, wenn er breitere Einsätze durchführen könnte.

Erst dann würde auch für den ZFD relevant, was die sog. Utstein-Studie (zusammenfassende Bewertung: Smith 2004) an der zivilgesellschaftlichen Konfliktbearbeitung insgesamt bemängelt: Bei aller Unabhängigkeit sollten die nichtstaatlichen Akteure ihreProjekte besser untereinander sowie mit den staatlichen und internationalen Friedensbemühungen abstimmen. Diese Kritik darf sich allerdings nicht nur an die nichtstaatliche Ebene wenden, so als müsse diese sich einseitig an die staatliche anpassen. Auch staatliche Akteure können – wie im Aktionsplan der Bundesregierungangelegt – ihre Arbeit durch bewusste Arbeitsteilung untereinandersowie mit zivilgesellschaftlichen Initiativen verbessern.

Diesen Standards zufolge strebt der ZFD auch eine Einflussnahme auf die Gewaltakteure an. Das bedeutet, dass ZFD-Projekte sich nicht nur an die „Guten“ oder die Opfer wenden dürfen. Aus verständlichen Gründen scheuen manche Projektverantwortlichen davor zurück, den Dialog auch mit den „Tätern“ zu suchen. Die Schwierigkeiten liegen auf der Hand – sie fangen schon bei den umstrittenen Selbst- und Fremddefinitionen an: Wer ist Aggressor, und wer „verteidigt sich bloß“? Wenn Allparteilichkeit nicht heißen soll, auf alle Fragen nach Schuld und Gerechtigkeit zu verzichten und krasse Machtasymmetrien hinzunehmen, dann sind Prinzipien gefordert, nach denen berechtigte von unberechtigten Zielen, förderliche von schädlichen Mitteln unterschieden werden –auch im offenen Gespräch mit den Partnern. Nicht alle FFK verfügenüber eine derart hohe Kompetenz an Urteilskraft, an persönlicher und politischer Standfestigkeit, an Angstbewältigung in der Bedrohung. Auch die institutionell und konzeptionell Verantwortlichen sind gefordert: Besitzt der ZFD bereits das dafürnötige Maß an innerer Klarheit und äußerer Festigkeit? Wenn nein, hat er den Willen, sich dorthin zu entwickeln?

Allparteilich gegenüber Gruppen, dabei aber parteilich für Prinzipien – so könnte sich der ZFD auch in asymmetrischen Konflikten und gegenüber „war constituencies“ positionieren (und tut dies punktuell bereits mit Erfolg). Was wären das für Prinzipien? Ein Maßstab sind die weltweit anerkennten Menschen- 21 Man denke an die OSCE-Beobachter im Kosovo 1998/99, deren Einsatz u.a. daran scheiterte, dass die benötigte Zahl von 2000 Beobachtern nie erreicht wurde.

und Sozialrechte; allein schon danach lässt sich das Mittel der Gewalt in fast allen Fällen als unerlaubte Verletzung von Menschenrechten zurückweisen. Ein anderer Maßstab könnte die „Goldene Regel“ sein: Alle ethno-politischen Gruppen haben das Recht auf kulturelle Identität, auf politische Selbstorganisation und auf wirtschaftliche Entfaltung – aber nicht auf Kosten der gleichen Rechte anderer Gruppen. Faktisch treten die FFK bereits heute im Namen solcher Grundsätze auf – und werden auch von Gewaltakteuren zumindest fallweise darin verstanden!

Solange der ZFD sich die Einwirkung auf die war constituencies nicht ebenso zutraut wie auf die peace constituencies, muss die Kritik an der Entsendung von Militär zu Friedenseinsätzen leiser ausfallen. DassFriedens- und Entwicklungsprojekte nicht in Strategien der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit CIMIC „eingebettet“ werden dürfen, wenn sie ihre Glaubwürdigkeit bewahren wollen, liegt auf der Hand. Nötig wäre umgekehrt, die militärischen Anteile wären ihrerseits in eine umfassende zivile Friedenskonzeption für die jeweilige Konfliktregion „eingebettet“.22 Allerdings: Wie soll das geschehen,solange die Ressourcen so radikal ungleich zwischen militärischer und ziviler Krisenbewältigung verteilt sind?

Die EU-Militärmission EUFOR hat in Bosnien insgesamt 43 Liaison and Observation Teams LOT à 4 SoldatInnen eingerichtet. Die Teams wohnen über das Gebiet verstreut in Dörfern und Städten inmitten der lokalen Bevölkerung mit der Aufgabe, Bekanntheit herzustellen, Vertrauen zu erkunden, Landes- und Menschenkenntnis zu gewinnen und Gefahrensituationen zu erfahren, gewissermaßen als „Feindnachrichtensoldat und Friedensbotschafter“ in einem. Allerdings beherrschen die wenigsten von ihnen die Landessprache. Der Einsatz wird verteuert dadurch, dass in den angemieteten Häusern oft aufwändige Baumaßnahmen nötig sind, um europäischen Sicherheits- und Hygiene-Standards zu entsprechen: WC-Spülung in Trinkwasser-Qualität, geerdete Elektroleitungen, etc. 23

22 So urteilt General a.D. Klaus Reinhardt, ehemaliger NATO-Kommandeur Mitteleuropa und als solcher verantwortlich für die Auslandseinsätze in Somalia1993/94 und im Kosovo 1999/2000: „Mit Ausnahme von Ost-Timor und Mazedonien kann keiner der Auslandseinsätze, an denen die europäischen Soldaten in den letzten Jahren beteiligt waren, als Erfolg bezeichnet werden. Die entscheidendeFrage für den Erfolg oder Misserfolg eines Auslandseinsatzes ist nicht das, wasdas Militär tut. Man muss den militärischen Bereich in eine Gesamtstrategie einbinden. Wenn wir die Aufgaben des Militärs in den Vordergrund stellen, kommen wir in eine völlige Schieflage.“ Süddeutsche Zeitung 25.10.200523 So Fregattenkapitan Dirk Peter, Leiter der deutschen EUFOR-Einsatzstelle in Potsdam, bei einem Vortrag in Rastatt am 14.7.2005, dem auch das wörtliche Zitat entnommen ist.

Man stelle sich vor, was 43 internationale Teams zu je vier FFK inBosnien bewirken könnten, bei denen Zusatzmittel in Sprachunterricht statt in Baumaßnahmen investiert würden!

So muss erneut von Finanzen gesprochen werden, weil sie Ausdruck politischer Prioritäten sind. Prävention mit zivilen Mitteln habe Vorrang, so heißt es im Aktionsplan der Bundesregierung. Die Finanzausstattung spricht noch eine andere Sprache. Zählt man zusammen, was die rot-grüne Bundesregierung in den Jahren 1999 bis2005 für den ZFD, für die „Friedenserhaltenden Maßnahmen“ FEM des AA, für das ZIF sowie an sonstigen Beiträgen für zivile Anteile aninternationalen Friedensmissionen aufgewendet hat, dann kommt man auf etwas über € 100 Mio. für zivile Konfliktbearbeitung insgesamt. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr in Afghanistan, Bosnien, im Kosovo und am Horn von Afrika kosten € 880 Mio. – jährlich!24 Dabei sind die Kosten des deutschen Kampfeinsatzes im Krieg gegen Jugoslawien 1999 nicht gerechnet, von den Grundkosten der Bundeswehr ganz zu schweigen. Wie immer man es wendet: Diese Zahlen belegen, dass nichtmilitärische Konfliktbearbeitung bislangnoch Beiwerk, nicht Grundlage der deutschen Friedenspolitik ist.

Sie belegen auch, dass der Ausbau des ZFD ausschließlich eine Frage des politischen Willens, nicht der vorhandenen Mittel ist. Die wichtigen Schritte im Bereich der zivilen Konfliktbearbeitung während der letzten Jahre sollen durchaus gewürdigt, vor allem aber fortgesetzt werden. Auf die bisherige Pilotphase muss eine Phase des Ausbaus zunächst um das Fünffache folgen, wie ihn alle Träger im Konsortium gemeinsam fordern. Das böte den Einstieg in eine Größenordnung, in der eine aussagekräftige Wirkungskontrolle überhaupt erst möglich wird.

An dieser Stelle muss auch über das Verhältnis des ZFD zur EZ grundsätzlicher nachgedacht werden. Der Völkermord in Ruanda brachte es schmerzlich in Erinnerung: Entwicklung braucht Frieden – Frieden braucht Entwicklung. Beide Aufgaben sind gleichrangig, und sie beziehen sich auch nicht nur auf Entwicklungsländer. DieseEinsicht stand schon bei der Gründung der deutschen EZ-Organisationen in den 50er und 60er Jahren Pate; einige von ihnen tragen den ursprünglichen Friedensimpuls noch im Namen (Weltfriedensdienst, Eirene). Entsprechend offen wurde die Rückbesinnung auf Friedensthemen angesichts der Globalisierungskriege in den 90er Jahren von ihnen aufgegriffen und mitgetragen. Nun aber 24 SZ 10./11.9.2005

scheint das Thema „Frieden“ in manchen Köpfen bereits wieder erledigt zu sein: Die entsprechenden Leitfäden sind geschrieben, die Konfliktberater angestellt, das mainstreaming der Konfliktsensibilität damit erfolgreich abgeschlossen. All diese Maßnahmen sind zweifellos sinnvoll, nur dürfen sie nicht dazu führen, dass das Globalziel des Friedens damit als K-Faktor zum bloßen Additiv der altvertrauten Entwicklungszusammenarbeit wird. Es stimmt, dass die Konflikte der Globalisierung in den nicht-westlichen, den weniger auf Wirtschaftswachstum getrimmten Gesellschaften des Südens schärfer zutage treten – nicht zuletzt, weil sie von den Zentren dorthin exportiert und abgewälzt werden. Falsch war nicht, mit dem ZFD dort zu beginnen – falsch wäre, dortauch schon wieder aufzuhören. Es gibt diese Konflikte durchaus auch „bei uns“ in den Zentren, und sie werden zunehmen. Warum sollten ZFD-Projekte mit indigenen Völkern in Guatemala sinnvoll sein, aber nicht in Kanada und Australien? Was ist mit den alten innereuropäischen Konflikten in Nordirland, im Baskenland, in Zypern? Und gibt es gewaltträchtige Globalisierungskonflikte z.B. im Umkreis von Immigranten-Ghettos nicht auch in Frankreich, in England, in Deutschland?

„Die Stärkung von Sicherheit und Frieden kann ... nur als ressortübergreifende und international koordinierte Aufgabe geschultert werden.“ Das schreibt das BMZ in seinem „Konzept für Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung“ vom Juni 2005. Vielleicht bietet die Schaffung des interministeriellenRessortkreises sowie künftig eines ressortübergreifenden Budget-Pools nach britischem Vorbild die Chance, das Potenzial des ZFD als Element der deutschen Friedenspolitik künftig umfassender zu nutzen.

Dazu wird die Zivilgesellschaft erneut wesentlich Teile der konzeptionellen Vorarbeit und der politischen Werbung leisten müssen. Und: Sie kann die Politik nur beeinflussen, wenn sie zuvordie Öffentlichkeit erreicht. Das Gemeinschaftswerk „ZFD“ wird überseine guten Anfänge nur dann hinaus gelangen, wenn es gelingt, noch größere Teile der deutschen Öffentlichkeit noch klarer von der Notwendigkeit und dem Nutzen weltweiter zivilgesellschaftlicher Friedensarbeit zu überzeugen.

Literatur

BMZ: Evaluierung der Aufbauphase des Zivilen Friedensdienstes (ZFD). Abschluss und Synthesebericht, Mai 2002 (verfügbar auf der Website des Konsortiums: www.ziviler-friedensdienst.org)

Christoph Bongard: „Ich habe die Kraft etwas zu verändern“. Peacebuilding in Nachkriegsgesellschaften. Evaluation eines Friedensprojekts in Kroatien. Diplomarbeit im Studiengang Kulturwissenschaften der Europa Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), April 2004

Bodo von Borries: Vielfalt oder Profilierung? Schlaglichter aus fünf Jahren Ziviler Friedensdienst, in: Eirene Rundbrief 3/2005 S.6 f.

Bundesregierung: Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ vom 12. Mai 2004 (www.auswaertigesamt.de/www/de/aussenpolitik/friedenspolitik/ziv_km/aktionsplan_html)

Tilman Evers (Hrsg.): Ziviler Friedensdienst – Fachleute für den Frieden. Opladen 2000a

Ders. (2000b) : Friedenshandeln in der Weltgesellschaft. Der geschichtliche Kontext des Zivilen Friedensdienstes, in: Evers 2000a, S. 97 – 115

Ders.: „Wenn ihr aufhören könnt zu siegen...“ – Kulturen des Friedens in der Einen Welt, in: Helga Egner (Hrsg.): Neue Lust aufWerte – Herausforderung durch Globalisierung. Dokumentation der Jahrestagung 2000 der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie e.V. Düsseldorf: Walter, 2001, S 81 – 106

Ders. (2005a): „Einer muss den Frieden beginnen“. Dankrede zur Verleihung des Göttinger Friedenspreises 2005 an das forumZFD, in:Konrad Tempel (Hrsg): Zeichen setzen. Zum bürgerschaftlichen Engagement für den Zivilen Friedensdienst. Bonn: Schriftenreihe ZFD impuls Band 1, hrsg. von Konrad Tempel im Forum Ziviler Friedensdienst, Bonn 2005, S. 16 - 21

Ders. (2005b): Tilman Evers (Red.): Begegnen und Verwandeln. Zur Psychologie der Friedensarbeit. Werkheft einer Tagungs-Kooperationvon Evangelischer Akademie Iserlohn, Internationalen Ärzten gegen den Atomkrieg (IPPNW) und forumZFD. Band 3 der Schriftenreihe ZFD impuls, hrsg. von Konrad Tempel im Forum Ziviler Friedensdienst, Bonn 2005

Ingrid Halbritter, FFK für Eirene in Sarajewo, in: Eirene Rundbrief 3/2005 S. 10

Cordula Reimann, Norbert Ropers: Discourses on Peace Practices: Learning to Change by Learning from Change? in: van Tongeren et al. 2005 S. 29 - 44,

Konsortium Ziviler Friedensdienst (2005a): Standards für den Zivilen Friedensdienst. Gemeinsame Grundlage des Konsortiums Ziviler Friedensdienst bei der Entwicklung von Projekten, 2005. www.ziviler-friedensdienst.org/docs/ZFD-Standards_Endversion.pdf

Konsortium Ziviler Friedensdienst (Hrsg.): Ziviler Friedensdienst wirkt. Bonn 2005b (i.E.)

Dan Smith: Towards a Strategic Framework for Peacebuilding: Getting Their Act Together Overview Report of the Joint Utstein Study of Peacebuilding, Evaluation Report 1. 2004. www.prio.no/files/file44563_rapport_1.04_webutgave.pdf

Paul van Tongeren et al. (eds.): People Building Peace II: Successful Stories of Civil Society, Boulder, London: Lynne Rienner, 2005