Zur vorrömischen Bevölkerung nach den Schriftquellen

-

Upload

uni-wuerzburg -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Zur vorrömischen Bevölkerung nach den Schriftquellen

Karlheinz Dietz

Zur vorrömischen Bevölkerung nach den Schriftquellen

Das Thema verlangt sogleich nach Abgrenzung, da den Schriftquellen auch das Namenmaterial entstammt, über welches ein eigener Beitrag folgt. Damit bleibt sehr wenig, und dieses Wenige ist zum größten Teil gut bekannt und ebenso notorisch problembehaftet. Besonders dringlich stellt sich die Frage, wie weit in unserer kargen Überlieferung zur römischen Frühzeit im süddeutschen Alpen-vorland reale vorrömische Bevölkerungsverhält-nisse aufscheinen und nicht vielmehr augusteische Propaganda, möglicherweise vermischt mit gelehr-ter Topik. Hauptanliegen des folgenden Beitrags ist daher der Versuch, einen bzw. den Sitz unserer Informationen im realen Leben nachzuweisen1. Au-ßerdem hoffe ich, mit Erfolg das eine und andere Steinchen in unserem Puzzle einordnen zu können. Dazu ist freilich zunächst die Quellenlage, wiewohl oft behandelt2, noch einmal vorzustellen.

1. Das Tropaeum Alpium3

Das älteste zusammenfassende Zeugnis geht auf den größten Expansionisten und Friedensfürsten der Römer, auf Augustus selbst, zurück. Die große Staatsinschrift, welche der Senat und das römische Volk im Jahr 7/6 v. Chr. auf dem von ihnen ge-stifteten sog. Tropaeum Alpium anbringen ließen, hatte ein unmittelbares Vorbild im Tropaeum des Pompeius in den Pyrenäen mit einer Liste von 876 Städten, die dieser von den Alpen bis zu den Grenzen des jenseitigen Spaniens erobert hatte. Während das Monument des Pompeius an der Nahtstelle zwischen Gallien und Iberien prunkte, überragte das einstmals 50 m hohe augusteische Ruhmesmal von La Turbie, über Wasser und Land weithin sichtbar, die Stelle, an der einst die nach Spanien führende Straße (Via Iulia) Italien verließ und Gallien erreichte4. Die Inschrift dieses Denk-mals bietet eine Aufzählung von fast 50 besiegten Stämmen (einige Namen sind unsicher), die in ei-nem weitausholenden geographischen Bogen von Norditalien bis in die Basses-Alpes aufgezählt wer-den. Leider sind vom Originaltext nur noch rund 170 kleine und kleinste Bruchstücke erhalten, die eine genaue Rekonstruktion nicht mehr gestatten. Zurecht hat Hans Lieb betont, daß „auf die mißliche Wiederherstellung der Inschrift am Denkmal selbst unter Vermauerung der echten Bruchstücke an

fast unzugänglicher Stelle … keinerlei Verlaß“ ist. Glücklicherweise hat der ältere Plinius, aus einer unbekannten Quelle schöpfend, den Wortlaut der Inschrift tradiert, der sich nach den besten Hand-schriften und den Originalresten einigermaßen wie-dergewinnen läßt. Im Tropaeum Alpium besitzen wir also ein amtliches Dokument der von Augustus unterworfenen Alpenstämme, aber leider nur in einer nichtamtlichen Kopie. Bleiben daher hinsicht-lich der überlieferten Namenformen gelegentlich Unsicherheiten5, so darf freilich die Reihenfolge der genannten Stämme als gesichert gelten. Hier reine Willkür anzunehmen, widerspräche dem sonst auf Inschriften beobachtbaren Ordnungssinn der Römer. Alle bisher vorgetragenen Interpretations-ansätze6 müssen problematisch bleiben, weil 1. die Überlieferungslücken zu den augusteischen Krie-gen zu groß sind, 2. die Römer unsere modernen Karten nicht kannten7, 3. die Eroberung der Alpen nicht so linear erfolgt sein dürfte, wie wir das nicht selten meinten8 und 4. vor allem aber, weil das Tropaeum Alpium nicht einen einzigen Feldzug, sondern die augusteische Alpeneroberung insge-samt, also einen langwierigen Vorgang in mehreren Etappen zwischen 35 und 7 v. Chr., rühmt9.

Sind folglich die Völkerschaften des Tropaeum Alpium alleine aus dem Dokument heraus nicht wirklich zu lokalisieren, so gelingt durch Kombi-nation mit unserer Parallelüberlieferung allenfalls ihre mehr oder minder hypothetische Verortung10. Dabei sind in unserem Zusammenhang noch zwei zusätzliche Beobachtungen wichtig:a) Auf dem Tropaeum Alpium wird sauber unter-schieden zwischen der Einbindung aller Alpen-_______

1 Notgedrungen muß mein Anliegen begrenzter sein als das von Fischer 1997b.

2 Exemplarisch seien genannt Heuberger 1961, 1–17; Meyer 1970 = 1971; Frei-Stolba 1984; 1991.

3 Plin. nat. 3,136 f. = CIL V 7817; dazu vor allem Howald / Meyer 1940, 80–85; ferner e. g. Barruol 1975, 32–44 Abb. 1 Taf. 3; Marx 1981; H. Ditten in: Herrmann 1988–91, I 324–327; 562 f.

4 Zum Denkmal neuerdings Manino 1983; Dierichs 2000.

5 Lieb 1969, 145 f. Anm. 29. 6 Einige Bemerkungen bei Dietz 1995, 18 f. 7 Dazu unten Anm. 37. 8 Siehe Dietz 1995, 27 f. Generell jetzt Zanier 1999. 9 Gabba 1988, 53. Vgl. van Royen 1973, 67–71.10 Beispielsweise Dietz 1995, 24; Zanier 1999, 101 mit

Anm. 13.

stämme (gentes Alpinae omnes) in die römische Herrschaft als Dedikationsgrund und der nament-lichen Aufzählung lediglich der besiegten Alpen-stämme (gentes Alpinae devictae)11. Stämme, die sich den Römern freiwillig angeschlossen haben, sind also gar nicht erwähnt; sie wurden vielmehr in die Reihe der amici populi Romani aufgenom-men und hatten daher auf einem Siegesmonument nichts verloren. Daraus folgt, daß 1. das Tropaeum Alpium einen für uns in seinem Ausmaß nicht zu erkennenden Ausschnitt der damaligen alpinen Stammeswelt wiedergibt, und 2. die genannten Völ-kerschaften von Rom als durch Krieg unterworfene Feinde betrachtet wurden. Die Wendung gentes devictae war so traditionell mit dem Triumph, der Errichtung von Tropaea und der Annahme von Sie-ges-Agnomina verbunden12 und die Konsequenzen für devicti und amici waren so verschieden, daß eine grundlose Zuweisung eines Volkes in die Ka-tegorie der Besiegten unmöglich willkürlich erfolgt sein kann. Daher ist es mit Sicherheit bezeichnend für das Verhalten der Stämme gegenüber den Rö-mern, wenn unter den Besiegten von La Turbie fast alle norischen gentes fehlen13 oder die Ceutrones nicht genannt sind14. Als der ehemals feindselige, inzwischen aber ergebene Ex-König Cottius für Au-gustus 9/8 v. Chr. in Susa einen Ehrenbogen errich-tete, verzeichnete er darauf die 14 Völkerschaften seiner Präfektur; darunter befinden sich nur sechs Stammesnamen (Medulli, Caturiges, Adanates, Vesubiani, Veamini und Ectini), die auch auf dem Tropaeum Alpium angeführt werden15.b) Zeitweilig hat man gemeint, hinter der Phrase „die vier Stämme der Vindelicer“ (Vindelicorum gentes quattuor) sei auf dem Tropaeum Alpium gleichsam ein Doppelpunkt zu denken, und die folgenden vier Namen seien nur Erweiterungen des Oberbegriffs „Vindelicer“16. Das ist aber höchst unwahrscheinlich, schon weil eine solche Formu-lierung in dieser Inschrift ohne Parallele wäre und wohl kaum ein antiker Leser bemerkt haben könn-te, daß er nach quattuor Parenthese anzunehmen habe. Außerdem würde man dann zumindest auch den ethnischen Sammelbegriff Raeti (plus Zahl der Stämme) erwarten, denn das 6jnoß ØRaitôn war begrifflich den Römern der augusteischen Zeit durchaus bekannt und es erscheint demgemäß auch auf den Völkerdarstellungen von Aphrodi-sias17. Sein Fehlen auf dem Tropaeum geht sicher nicht, wie man gemeint hat18, auf das Konto des Plinius. Viel eher haben wir daher einen vindelici-schen Stammesbund mit der Origo Vindelicus aus vier Unterverbänden anzunehmen19, wobei letztere vermutlich, ähnlich wie bei den Helvetiern im 1. Jahrhundert v. Chr., als Phylen oder Gaue (pagi) aufzufassen sind. Zurecht hat man von einem „be-achtlichen Ansatz höherer staatlicher Ordnung bei

den keltischen Völkern Schwabens“ gesprochen (H. Lieb), der offenbar auch in der Namenwahl des Or-tes Augusta Vindelicorum bzw. Vindelicum20 eine entscheidende Rolle gespielt hat.

2. Die Geographie Strabons21

Es ist eine Binsenweisheit, daß „ohne Strabon … unser Bild von der antiken Geographie auch für Mitteleuropa noch bruchstückhafter“ wäre22. Tat-sächlich war Strabon von Amaseia (ca. 64 v.–ca. 24 n. Chr.) freilich keineswegs ein der Geographie verschriebener Fachschriftsteller, sondern ein hoch-gebildeter Abkömmling einer angesehenen ponti-schen Familie, der als Bewunderer des Philosophen und Gelehrten Poseidonios im Sinne stoischer ‚Polymatheia’ u. a. auch als Geograph dilettierte. Genauer gesagt, bildete seine Geographie (Geo-graphika) der Mittelmeeroikumene in 17 Büchern nur eine Ergänzung zu seiner enzyklopädischen Universalgeschichte (Historika Hypomnemata), die in 47 Büchern die Epoche von Alexander bis Augustus beinhaltete, aber leider verloren ist. Als dezidierter Anhänger des Augustus und seines Oikumenereichs hielt Strabon den ,Raum der Ge-schichte’ für zu bedeutsam, um ihn, wie vor ihm üblich, in Exkursen oder Einzelbüchern im Rahmen der politisch-militärischen Ereignisgeschichte zu behandeln. Wie Johannes Engels unlängst zeigen

____________11 Lieb 1969, 147. 12 Val. Max. 2,2,3; Vell. 1,13,2; Colum. 8,16,5. Vgl. Hirt.

Gall. 8,24,1; Res gestae 5,45; Val. Max. 2,10,6; Plin. nat. 36,111; SHA Carac. 10,6.

13 Zur Einvernahme Norikums durch Rom Dietz 2000, 1003; ergänzend Dobesch 2001, 859–874.

14 Grassl 1997.15 Spickermann 1997, 215.16 Meyer 1972, 64 Anm. 41. Aber zurecht schon R.

Heuberger an vielen Stellen (z. B. Heuberger 1947, 156); zustimmend Vonficht 1982, 503 f.; Frei-Stolba 1984, 15, Schön 1986, 16; unentschieden wieder Grimmeisen 1997, 47 f.

17 AE 1982,82n = SEG 31,928; Frei-Stolba 1994, 66; 70; 74 Anm. 17.

18 Rosenberger 1992, 65.19 So z. B. auch Lieb 1969, 147; Frei-Stolba 1984, 15;

vgl. etwa noch 1a™el 1992, 289.20 Dietz 1985; Zahrnt 1988.21 4,6,8 f. (C 206 = Aly 1968–72, 264 f.). Siehe W. O.

Schmitt / G. Chr. Hansen in: Herrmann 1988–91, I 226–229; 508 f.

22 Schmitt / Hansen ebd. 500 f. Zu Strabon jetzt En-gels 1999, dem ich weitgehend folge. Zu den Diskussio-nen um Autor und Abfassungszeit ferner Clarke 1997; Potter 1998; Bekker-Nielsen 1999; Pothecary 1999, 691–704; Radt 2001.

2 Karlheinz Dietz

konnte, blieben Strabons Geographika „auch nachden aktualisierenden Zusätzen des Autors in den ersten Jahren des Tiberius zwischen 14 und 24 n. Chr. im Kern ein augusteisches Werk, dessenmethodischen und inhaltlich komplementären Zusammenhang zu der frühaugusteischen Univer-salhistorie und dessen konzeptionelle Ausrichtung auf das augusteische Oikumenereich“ auch der späte Strabon nie aufgab23.

Daraus folgt: Wir müßten Strabons Darstellung der römischen Eroberung der Alpen in seiner ver-lorenen Universalhistorie kennen, um die entspre-chenden Passagen in den Geographika (4,6,8 f.; Aly 1968–72, 264 f.) wirklich angemessen würdigen zu können. Es ist bezeichnend, wie Strabon die Ge-fechte des Tiberius auf dem Bodensee gegen die Vindelicer und den Marsch des Prinzen zu den Donauquellen an ganz anderer Stelle, nämlich 7,1,5 im Zusammenhang mit der Beschreibung des Hercynischen Waldes berichtet, und die Aus-rottung bzw. Zähmung der beiderseits im Norden von Como gelegenen, einstmals räuberischen und den Weg versperrenden Stämme 4,6,6 nur en pas-sant schildert. Was wir 4,6,8 f., übrigens an einer Schlüsselstelle für die Datierung des Werkes24, geboten bekommen, ist also weder eine Erobe-rungsgeschichte noch eine zweckfreie Geographie des Alpen- und Voralpenraumes. Vielmehr steht der Abschnitt unverkennbar im Dienste der schon von Octavian inaugurierten und von ihm als Au-gustus konsequent durchgehaltenen Doktrin der sicherheitspolitischen Abschließung Italiens durch die Alpen als „Bollwerk Italiens“ (claustra Italiae)25. Daher nennt Strabo nur die als besonders kämpfe-risch aufgefallenen Stämme, die drei verwegensten ('tamötatoi) unter den Vindelicern und zwei unter den Raetern, zwei weitere vindelicische Stämme werden zudem wegen ihrer bedeutenden urbanen Zentren genannt. Die Vindelicer, die als Nachbarn der Helvetier und Boier oberhalb von deren Ebenen siedeln (kat4cousi sun1ptonteß øElouhtt0oiß ka= Bo¡oiߨ 5p0keintai g!r toîß 5ke0nwn ped0oiß) und laut 7,1,5 neben Raetern und vor allem Helvetiern Anrainer des Bodensees sind, haben das äußere Ge-biet neben dem Gebirge zum größten Teil inne (tÜn 5kt/ß paröreian kat4cousi t/ pl4on). Sie zählen zu den Räubervölkern (o` lÉsta0), die mit Raetern und den illyrischen Breunen und Genaunen alle-samt immer die jeweils benachbarten Teile Italiens und die Gebiete der Helvetier, Sequaner, Boier und Germanen durchzogen (§panteß ... kat4trecon 2e= ...). Die grausame Härte dieser Räuber war eine schreckliche Bedrohung der Italioten, bis Tiberius und Drusus den zügellosen Angriffen (katadroma0) dann in einem einzigen Sommer ein Ende bereitet haben. Noch deutlicher könnte die Exkulpation der namens der Pax Augusta erfolgten römischen An-

nexionspolitik nicht ausfallen. Trotz des Hinweises, die Breunen und Genaunen seien bereits Illyrer26, spielt hier weder eine ethnische noch eine geogra-phische Ordnung eine maßgebliche Rolle.

Die Widersprüche und Inkongruenzen sind über-deutlich. Beispielsweise sind 4,6,8 die Vennonen zu den vindelicischen Raubvölkern gerechnet, obwohl sie erst 4,6,6 neben den Raetern nordöstlich von Como angesiedelt wurden27. In 4,6,8 werden ferner zuerst auf gängige Weise „Raeter und Vindelicer“ zum Begriffspaar stilisiert, dann aber „Vindelicer und Noricer“ als Bewohner des äußeren Gebiets neben dem Gebirge (paröreia) genannt, wohin-gegen laut 7,1,5 bis Pannonien hin alle Völker, vor allem die „Helvetier und Vindelicer“, Bergebenen (8rop4dia) bewohnen, die „Raeter und Noricer“ freilich hinauf bis zum Alpenkamm und wieder hinab gegen Italien hin reichen. Schließlich ist in 7,1,5 in verderbtem Zusammenhang noch von den deserta Boiorum (* Bo¡wn 5rhm0a) die Rede, was vermutlich eine Verwechslung mit der Helvetier-einöde ist28, assoziativ aber nicht ohne Konsequenz zum Anschluß m4cri Pannon0wn überleitet. Hinge-gen sind 4,6,8 die Boier zurecht zu den Helvetiern, Sequanern und Germanen als den von den räu-berischen Vindelicern Betroffenen gestellt. Denn zweifellos ist diese Vergesellschaftung richtig, weil auch sonst kaiserzeitliche Boii im Verbund mit Ger-manen, genauer mit den Triboci, auftreten29.

Ganz gewiß kein Zufall ist es demnach, wenn sich die nach Strabon als besonders unerschrocken erwiesenen Vindelicer- und Raeterstämme auf dem Siegesmonument von La Turbie wiederfinden. Bei den Brigantioi am Bodensee bei Bregenz ist das nicht ganz so sicher, obgleich sie vermutlich auf dem Alpentropaeum als Brixenetes erscheinen. Un-zweifelhaft fehlen aber unter den von Augustus be-siegten Völkerschaften die vindelicischen Estiones in der Gegend von Kempten. Entweder bildeten diese einen Gau (pagus) der vier vindelicischen Stämme

____________23 Engels 1999, 378.24 Engels 1999, 23 Anm. 24; 312 Anm. 59. Vgl. Fischer

1997a, 600 mit Anm. 19.25 Dazu Dietz 1995, 540 Anm. 5626 Nachträglicher Einschub nach Heuberger 1961, 8.27 Dabei sind die zahlreichen Lösungsversuche be-

züglich dieser sog. Ven-Stämme und ihrer Wohnsitze im Kontext eines textimmanenten Strabon-Verständnisses zu vernachlässigen. Näheres dazu bei Grimmeisen 1997, 28–32.

28 Flor. 1,38,18; Tac. Germ. 28,2; Ptol. 2,11,6. Vgl. Grimmeisen 1997, 20 Anm. 33; 22 Anm. 45; 91; 93.

29 Wiegels 1981, 327; Fischer 1997a, 598; 600; Fischer 1997b, 10 f; 13. Vgl. noch CIL XVI 55 mit Dietz / Weber 1982, 436.

Zur vorrömische Bevölkerung nach den Schriftquellen 3

oder aber sie haben sich freiwillig dem Imperium des römischen Volkes angeschlossen.

Letzteres könnte eine Erklärung für den raschen Aufschwung Kemptens im 1. Jahrhundert30 bieten. Neuerdings hat man Strabon die „Erwähnung neu gegründeter, römischer Siedlungen“ unterstellt31. Dies ist freilich schon eine aus dem Text nicht unmittelbar folgende Interpretation. Alles, was wir sagen können, ist, daß Strabon die Vindelicer hauptsächlich, aber nicht nur, in das vor den Alpen liegende Gebiet östlich des Bodensees verlegt, und daß er sie (und einige davon sogar für besonders) kriegstüchtig hält. Alles, was darüber hinausgeht, muß man in den Text hineintragen.

3. Klaudios Ptolemaios32

Klaudios Ptolemaios war ein um die Mitte des 2. nachchristlichen Jahrhunderts lebender alexandri-nischer Astronom, der auf vielen Gebieten, wie der Astronomie, Astrologie, Harmonik, Mathematik und Optik, grundlegende Werke geschaffen hat. Als vermutlich letzte Arbeit verfaßte er auch eine GewgrafikÜ Yfüghsiß, also eine geographische An-leitung, in 8 Büchern. Diese bietet eine nach Regio-nen geordnete Liste der Oikumene mit rund 8100 Orten, Flußmündungen, Bergen etc. mit Angabe der Längen- und Breitengrade. Die teilweise schwer bestimmbaren Längenpositionen sind weitgehend Schätzungen des Autors und beruhen auf früheren Grundlagen. Die ptolemaiische ‚Geographie’ ist „die älteste erh(altene) Schrift, in der theoretisch korrekt und klar dargestellt wird, wie die Erde durch Karten … abgebildet werden kann“33.

Das wohl authentische achte Buch34 teilt die Oikumene in 26 Regionalkarten auf, in deren recht-eckiges Raster die Koordinaten eingetragen wer-den konnten. Ferner werden die „hervorragenden Städte“ (5p0shmoi p7leiß) nach den längsten Tages-zeiten und der zeitlichen Differenz zum Meridian von Alexandria verzeichnet. Die fünfte Karte von Europa umfaßt Raetien, Vindelicien, Noricum, die beiden Pannonien und Illyricum bzw. Dalmatien und Liburnien. Als Städte werden in Raetien Bri-gantium und in Vindelicien Augusta Vindelicum aufgeführt. Einigen mittelalterlichen Handschriften sind Karten beigegeben, die auf antike Vorgänger zurückgehen35 oder auch nur Rekonstruktionen sind36. Auf das umstrittene grundsätzliche Pro-blem, wieweit die praktische Verwendung von Karten in der Antike reichte37, muß hier nicht ein-gegangen werden. Man sollte freilich die Meinung der geographischen Praxis nicht einfach übergehen, wonach die ptolemaiischen „Koordinaten … keine astronomischen Ortsbestimmungen sind, sondern

aus vorliegenden Karten entnommen wurden“38.Wie dem auch sei, für uns bedeutsamer ist

etwas anderes: während Strabon eindeutig eine ethnische Scheidung zwischen Vindelici und Raeti vornimmt (das beweist mit letzter Gewißheit seine Zuweisung der Breuner und Genauner an die Illy-rici), trennt Ptolemaios Vindelkia von Rhaitia rein geographisch. Dabei engt er einerseits Vindelkia auf die Landschaft zwischen Lech und Inn ein, was längst als unrichtig erkannt ist39. Diese Zuweisung steht nicht nur im eindeutigen Widerspruch zu Strabon, sondern vor allem zu der Tatsache, daß Augusta Vindelicum, das zweifellos den kaiserzeit-lichen Vorort der Vindelicer und in einem weiteren Sinne ganz Raetiens darstellte, eindeutig westlich des Lechs lokalisierbar ist. Das gleiche gilt für Cam-bodunum und Abudiacum, und dies allein schon dekuvriert die Vindelkia des Ptolemaios als „eine künstliche Konstruktion“. Ptolemaios verwendet bei alledem Rhaitia in einem engeren und weiteren Sinn. Der weitere Sinn liegt vor, wenn 2,12,1 die Grenzen der (Provinz) Rhaitia beschrieben werden, während die Überschrift unmittelbar davor von ØRait0aß ka= Oyindelk0aß j4siß spricht40. Dieselbe engere Bedeutung kommt bei der Nennung des Lechs zur Geltung, òß dior0zei tÜn ØRait0an 2p/ tñß Oyindelk0aß.

____________30 Weber 2000.31 Grimmeisen 1997, 100.32 Ptolemaios, Geogr. 2,12,5 (4) (283,5–284,2 Müller);

dazu Cuntz 1923, 71; vgl. H. Ditten u. a. in: Herrmann 1988–91, III 228–231; 585 f.; ferner Ptolemaios, Geogr. 8,7,3–4 (II 203, 5–8 Nobbe). Mehlis 1919, 121–207 ist weitgehend unbrauchbar; vgl. die berechtigte Kritik bei Heuberger 1961, 15. – Eine gute allgemeine Übersicht zu Ptolemaios mit umfangreicher Literatur bei Folkerts u. a. 2001, 559–570.

33 Folkerts u. a. 2001, 563.34 Siehe auch Polaschek 1965, 757 f.; Heuberger 1961,

14 f.35 So Polaschek 1965, 832.36 Vgl. Folkerts u. a. 2001, 564.37 Die gängige Meinung N. Purcell in: Oxford Class.

Dict. 3 (1996) 920. Siehe außer Folkerts u. a. noch Bro-dersen 1995; aber Talbert 1999, 302–307 und Engels 1998; 1999, 359–365.

38 Hövermann 1980, 86.39 Dazu z. B. Heuberger 1932, 305 u. 307; Vonficht

1982, 503. 40 Die Konjektur von Ω war, trotz der Bemerkung bei

Cuntz 1923, 70 app., tatsächlich ganz und gar unnötig.

4 Karlheinz Dietz

Zur vorrömische Bevölkerung nach den Schriftquellen 5

Demgemäß wird 8,7,3 f. Brigantium als hervor-ragende Stadt Raetiens, als die Vindeliciens aber Augusta Vindelicum genannt. Im Gegensatz dazu heißt es wiederum 8,6,2, die vierte Karte Europas, die Groß-Germanien darstellte, werde „im Süden durch die beiden Pannonien, Noricum und Raeti-en“ begrenzt41. Die entsprechende terminologische Ambivalenz von Raetia findet sich bekanntlich auch auf den Inschriften, und zwar noch nach der Mitte des 2. Jahrhunderts42. Danach könnte man meinen, die Provinz Raetia habe aus den Teilen Raetia und Vindelicia bestanden43, und bekanntlich zerfiel im 4. Jahrhundert die kaiserzeitliche Provinz Raetia et Vindelicia wirklich in zwei Teile, die nunmehr aller-dings Raetia prima und Raetia secunda hießen. Der Gedanke, daß diese administrative Teilung, zumin-dest bis zu einem gewissen Grad, alte geographische (und administrative?) Verhältnisse berücksichtigt habe, ist gewiß nicht völlig abwegig. Da zudem die Nord-Süd-Grenze zwischen Raetia I und Raetia II offenbar nur wenige Kilometer an der Lechquelle vorbeigezogen ist44, wäre es zudem denkbar, daß die Grenze des kaiserzeitlichen „Vindelicien“ mit der arché des Flusse Lech45 verbunden war, wor-aus Ptolemaios oder seine Vorlage den gesamten Flußverlauf zur Scheidemarke erhoben hätten.Das konnte umso leichter geschehen, als Ptolemaios – warum auch immer – die Längen von Abodiacum (33° 30‘), Augusta Vindelicum (32° 30‘) und Cam-bodunum (32° 50‘) nicht nur insgesamt um mehre-re Grad zu weit östlich, sondern auch östlich von Lechquelle und Lechmündung ansetzte. Dabei ist der relative Verlauf des Lechs46 noch einigermaßen gelungen, und dies, obschon Ptolemaios (oder sei-ne Vorlage) speziell mit Flußläufen, beispielsweise der Donau47, offenkundig Probleme hatte48. Die Lechquelle wird bei 31° 30‘ positioniert, was zwar nicht richtig, aber hinsichtlich Bregenz und Dru-somagus, das kurioserweise am ehesten noch den Koordinaten von Kempten entspräche49, durchaus akzeptabel ist. Die nicht ausdrücklich verzeichnete Lechmündung wäre etwa ein halbes Grad (d. h. rund 50 km) östlich der Quelle anzusetzen, weil Fae-niana (31° 45‘) noch zu Raetien, Artobriga (32° 15‘) aber schon zu Vindelicien gerechnet wird. Da Au-gusta Vindelicum, das sich im Namen als Vorort der Vindelicer zu erkennen gibt, östlich des Lechs positioniert ist, mußte Vindelicien gleichfalls dort zu suchen sein.

Mindestens zwei größere (und verschiedene kleinere) Mißverständnisse prägten also dieses Bild, wobei man zudem den Eindruck gewinnen könnte, daß verschiedene Datengrundlagen (aus Karten oder nicht) in die Arbeit des Ptolemaios ein-geflossen sind. So liegt Cambodunum, das schon Strabon als vindelicisch identifiziert hat, einmal unter richtigem Namen an falschen Koordinaten,

zum anderen unter der falschen (uns jedenfalls anderweitig unbezeugten) Benennung Drusoma-gus an halbwegs brauchbarer Stelle50. Korrekturen könnten auch sonst das Richtige treffen: jedenfalls meinte R. Nierhaus, die Koordinaten von vier Orten Süddeutschlands könne man durch Verschiebung der Breiten um ein bis zwei Grad bei Beibehaltung der Minuten heilen51.

Unabhängig von der Richtigkeit der Details, weist all dies doch auf eine recht bedenkenlose Kompilation hin52, durch welche die Geographike Hyphegesis den Kenntnisstand aus verschiedenen Quellen in unterschiedlicher Entstellung wieder-gibt. Es spricht durchaus einiges dafür, daß hier keine wissenschaftliche Geographie, sondern ein aus dem Unterricht erwachsenes geographisches Praktikum vorliegt53, das wohl eher ein Produkt einer Arbeitsgemeinschaft als das Werk eines Ein-zelnen war54. Um die Völker- und Stammesnamen ist es keineswegs besser bestellt, weshalb ihre Über-nahme in moderne Karten nur mit größter Skepsis zu behandeln ist. Nach Nierhaus wurden sie in die angenommenen ptolemaiischen Karten „erst nach

____________

41 R.-Alföldi 1997, 45–52. Vgl. noch Schöning 1962.42 Im Normalfall ist nur noch von Raetia die Rede,

Ausnahmen: CIL IX 4964 = ILS 1363 und vermutlich CIL XI 6221.

43 Siehe auch Vell. 2,104,4 und Heuberger 1961, 17. Vgl. generell Ariatta 1993.

44 Heuberger 1931; vgl. Lieb 1986. Zum spätantiken Raetien Mackensen 1999, 199–244.

45 Wegen der Nähe zu den Poeninischen Alpen liegt am ehesten eine Verwechslung mit den Rheinquellen nahe, die Ptolemaios nicht exakt angibt. Zu den Rheinquellen Fischer 1997a.

46 Um Ptolemaios zu retten, wurden allerlei Verrenkungen unternommen: es habe zwei Flüsse na-mens Likias (Iller und Lech) gegeben oder der Lech sei mit der Iller verwechselt. Zurecht hat auf die Unnötigkeit solcher Annahmen hingewiesen Frei-Stolba 1984, 14 mit der älteren Lit.

47 Hövermann 1980, 91 f.; Ditten u. a. in: Herrmann 1988–91, III 562 f.

48 Ditten u. a. in: Herrmann 1988–91, III 557–561 usw.

49 Dies haben schon Mehlis 1919, 177–179 und vor ihm andere festgestellt: Buzás / Junginger 1971, 114.

50 Methodische Überlegungen bei Hövermann 1980, 89 f.

51 Nierhaus 1981.52 In Dietz 1984, 234 habe ich bemerkt, daß Augsburg,

Kempten und Epfach annähernd richtig zueinander stün-den, sofern man die Orte um den Mittelpunkt Augusta um etwa 90 im Uhrzeigersinn drehen würde.

53 Hövermann 1980, 83–103.54 Nierhaus 1981, 499.

6 Karlheinz Dietz

der Fixierung der Städte eingetragen .... Offenbar kannten die antiken Karten ebenso wie die uns aus guten spätantiken und mittelalterlichen Hand-schriften bekannten Pläne der Feldmesser zwar Signaturen für Flüsse und Gebirge, aber nicht für Völkerstämme. Deren Namen standen ohne scharfe Begrenzung in den Karten ....“55. Die Richtigkeit dieser Ansicht gilt sogar noch für die im Mittelalter überlieferten Karten, wie etwa der Vergleich zweier ‘Leithandschriften’, des Cod. Laurent. XXVIII 49 und des Cod. Vat. Urbinas 82, verdeutlicht. Selbst die durch Koordinatenangaben festgelegten ‘Po-leis’ boten keine sichere Orientierung für die An-bringung von Stammesnamen. Man muß nur etwa die brixantai, ouennones, kaloukones, likatioi oder benlaunoi auf den beiden Karten verfolgen, um zu sehen, welche Freiheiten sich die Kopisten diesbe-züglich herausgenommen haben. Am Beispiel der Runicates wurde dieses Phänomen samt seinen Nachwirkungen bis in die Moderne verfolgt56:

Läßt man die spätmittelalterlichen Karten und ihre Verarbeitung im Humanismus beiseite (aus den Runicates wurden Tunicates als Donaugaube-wohner!), so bleiben nur relative Ortsbestimmun-gen (2rktikötera – Yp/ d$ to<touß – eÈta – eÈta). Die Variante 2rktikötata für die Runicates ist nicht nur vereinzelt, sie hat auch angesichts des archäologischen Befundes der anscheinend lang-anhaltenden Siedlungsleere des nördlichen Vin-deliciens wenig Wahrscheinliches. Da sich noch Jahrzehnte nach dem Sommerfeldzug des Tiberius und Drusus ein Rekrut der cohors Raetorum et Vin-delicorum als Runicas zu erkennen gibt57, muß sein Stamm weiter in Richtung Alpenrand angesiedelt oder archäologisch bislang völlig unsichtbar geblie-ben sein.

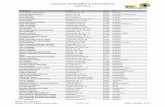

Schließlich ist noch eine Überlegung zur Voll-ständigkeit des Ptolemaios angebracht. Für Raetien nennt Ptolemaios fünf Stämme und zehn Städte, für Vindelicien sieben Stämme und acht Städte58. Das achte Buch reduziert dies auf die Angabe der hervorragenden Stadt des jeweiligen Gebiets. Die Frage ist nun, ob auch im zweiten Buch nur eine Auswahl genannt ist? Diese Vermutung bestätigt sich durch den flüchtigen Vergleich der römischen Ortsnamen Süddeutschlands in unseren Haupttra-ditionen (Liste 1). Ptolemaios nennt 22, das Itine-rarium Antonini 30 und die Tabula Peutingeriana gar 52 Toponyme. Während immerhin 18 davon im Itinerar und in der Tabula gemeinsam vorkommen, gibt es zwischen Tabula und Ptolemaios nur 10 Überschneidungen und zwischen Itinerar und Pto-lemaios sogar nur sieben. Diese sieben sind freilich allesamt auch in der Tabula verzeichnet. Da sich die Zahl der Siedlungen Süddeutschlands im Verlaufe des 2. und 3. Jahrhunderts unmöglich vervielfacht hat, erweist es sich als unstrittig, daß Ptolemaios

generell nur wichtigere Ortschaften verzeichnet ha-ben kann: Kastellvici, Straßenstationen und Dörfer fielen durch das Raster. Entsprechendes darf gewiß auch für die Stämme des Ptolemaios in Rechnung gestellt werden. Man wird daher zur Vorsicht mahnen, mit der bislang üblichen Unbesorgtheit anderweitig unbezeugte Stämme mit bekannten zu identifizieren. Die Estionen des Strabon sollten uns Warnung genug sein. Leunoi, Benlaunoi und Klautenatioi können Verstümmelungen anderer Namen sein59, müssen es aber nicht. Bei Benlaunoi liegt eine Identifizierung mit den Caenaunes des Plinius und den Tenaunoi des Ptolemaios noch am ehesten nahe60.

4. Zwischenbilanz

Schon Kaspar Zeuß hat bemerkt, daß „nur die ge-genseitige Unterstützung und Ergänzung, welche sich die Denkmäler gewähren, … Mittel, die beiden Hauptvölker, Raeten und Vindelicer zu scheiden“, aufzeigt61. Wie manche Lesarten nahe legen62, ha-ben offenbar schon manche Kopisten des Mittelal-ters ähnlich gedacht und zu Harmonisierungen der Überlieferung angesetzt. Entsprechend wurden in den letzten beiden Jahrhunderten mit großer Zu-versicht die Nachrichten miteinander vermischt und die Testimonien fast nach Belieben verschoben. Die Folgen waren teilweise abstruse Theorien und vermeintliche Erkenntnisse. Die merkwürdigste war wohl die Vorstellung, Ptolemaios habe „zu seiner geographischen Orientierung … zweifellos eine Karte aus dem im Tabularium zu Augusta Vindelicum niedergelegten Material“ benutzt63. Bis in die jüngste Zeit hinein wurde etwa die Meinung

____________55 Ebd. 496 unter Hinweis auf den Vorgang von Cuntz

1923, 125.56 Dietz 1984, 224–236; vgl. Kirsten 1985.57 AE 1940,114.58 Schon der Codex Marcianus gr. 516 aus dem 15. Jh.

hat beflissen die Zahl der Stämme und Städte der jeweili-gen Region addiert.

59 Vgl. Frei-Stolba 1984, 13. 60 Ebd.61 Zeuss 1837, 233.62 Frei-Stolba 1984, 13, wo freilich zu wenig berück-

sichtigt ist, daß – wie Engels 1999 betont – Strabon im Mittelalter im Westen weitgehend unbekannt war.

63 Mehlis 1919, 149. Frei-Stolba 1984, 14 denkt gleichfalls an offizielle Quellen (Ausschnitte aus der ‚for-mula provinciae’).

vertreten, Ptolemaios stimme gut mit dem Alpen-tropaeum überein64. Mit dem wirklichen Befund hat dies wenig zu tun (Tabellen 1–3), sieht man von der Tatsache einer weitgehenden Identität der überlieferten Stämme ab. Diese dürfte ihre Wurzeln allerdings eher darin haben, daß kleinere Stämme einerseits sich bei der Eroberung nicht gewehrt haben werden und mithin auch nicht besiegt wer-den mußten, andererseits in einer Weltkarte des 2. Jahrhunderts nicht berücksichtigt werden konnten.

Tabelle 1. „Raeti“ und „Vindelici“.

Tropaeum Alpium Ptolemaios 4 Vennonetes 1 Brixántai15 Rigusci 2 Suanetes16 Suanetes 3 Rigûskai17 Calucones 4 Kalukones18 Brixen(e)tes 5 Vennontes

Tabelle 2. „Raeti“.

Tropaeum Alpium Ptolemaios 6 Breuni 6 Runikátai 7 Caenaunes 7 Leûnoi 9 Vindelicorum gentes quattuor 8 Konsuántai10 Cosuanetes 9 Benlaunoi11 Runicates 10 Breunoi12 Licates 11 Likátioi13 Cattenates

Tabelle 3. „Vindelici“.

Franz Fischer warnte in anderem Zusammen-hang zurecht davor, Nachrichten aus unterschiedli-chen „Beobachtungs- und Berichtshorizonte(n), die ihre Perspektiven ganz verschiedenen historischen Bedingungen und Interessen verdanken, … unbe-dacht“ zu vermengen65. Mutatis mutandis gilt das auch hier: Jeder Autor zeigt uns ein Fragment und dieses aus je anderer Perspektive. Dabei stehen sich – entgegen jüngerer Meinung66 – das Alpenmonu-ment und Strabon wegen des gemeinsamen Bezugs

zur augusteischen Okkupation noch vergleichswei-se nahe. Allerdings nannte letzterer nicht einmal Augusta Vindelicum und seine Bewohner, dafür aber singulär die sonst unbezeugten Estionen und Damasia67. Anders als das Tropaeum verfuhr er nicht systematisch, sondern mit einer auch ander-weitig bei ihm konstatierten „gewissen lockeren Großzügigkeit … – offenbar ganz selbstverständ-lich darauf vertrauend, der Leser werde es schon richtig verstehen“68. Dieses Vertrauen mochte, wie wir gesehen haben, auch durch die uns unbekannte Darstellung seiner „Geschichte“ bestimmt gewesen sein. Dazu kommt eine apologetische Grundten-denz zugunsten der römischen Annexionspolitik. Ganz anders die praktische Geographie des Pto-lemaios, der derartige Absichten fremd waren, die aber, aus unterschiedlichen Quellen gespeist, neben Richtigem auch viel Widersprüchliches und Falsches tradiert hat, und der es keineswegs um Vollständigkeit gegangen ist. Darum ging es im übrigen keiner unserer Quellen, nicht einmal dem Tropaeum, das ja nur hinsichtlich der besiegten Stämme verwertbar ist. Ptolemaios wiederum schrieb eine Studienanweisung zur Kartenerstel-lung, also weder eine historische Geographie noch eine Ethnologie. Es ist daher, unabhängig von dem zwischen den Quellen liegenden Zeitraum, abwegig, seine Angaben in Widerspruch zu denen Strabons zu stellen, der – von den kargen Äußerun-gen des Plinius abgesehen – als einziger ethnisch argumentiert. Aus alledem folgt, daß wir den ver-fügbaren Nachrichten allenfalls ein grobes Abbild der wirklichen Stammesverhältnisse entnehmen können. Auch viele scheinbare Widersprüche lösen sich auf, sofern wir uns aus dem traditionellen, in veränderter Form immer wieder aufscheinenden Argumentationsstrang lösen, der da etwa lautete69: 1. Auf dem Tropaeum Alpium sind die unmittelbar nach den Vindelicorum gentes quattuor verzeich-neten Stämme eben die vier Vindelicerstämme.2. Identifiziert man die Klautenatioi des Strabon mit den Cattenates des Tropaeum, so finden sich bei Strabon die nämlichen vier Stämme nur in einer etwas anderen Reihenfolge.

____________64 Frei-Stolba 1984, 12. Zu einem weiteren Runicas

s. u. Anm. 101.65 Fischer 1997a, 606.66 Zu den Quellen des Strabon an dieser Stelle ein

Referat einiger Spekulationen bei Frei-Stolba 1984, 12.67 Damasia wird meist mit dem Auerberg identifiziert,

dazu Ulbert 1994; Ulbert / Zanier 1997.68 Fischer 1997a, 602.69 Zeuss 1837, 234. In der einen oder anderen Spielart

findt sich derlei immer wieder.

Zur vorrömische Bevölkerung nach den Schriftquellen 7

Tropaeum Alpium Ptolemaios 4 Vennonetes 1 Brixántai 6 Breuni 2 Suanetes 7 Caenaunes 3 Rigûskai 9 Vindelicorum gentes quattuor 4 Kalukones10 Cosuanetes 5 Vennontes11 Runicates 6 Runikátai12 Licates 7 Leûnoi13 Cattenates 8 Konsuántai15 Rigusci 9 Benlaunoi16 Suanetes 10 Breunoi17 Calucones 11 Likátioi18 Brixen(e)tes

3. Strabon muß deshalb irren, weil er zwei dieser Stämme (die Kotuantioi und die Rukantioi) für Raeter hält70.4. Da auch Ptolemaios drei dieser Stämme in Vindelicien kennt und als vierten noch die sonst fehlenden Leunoi nennt, müssen die Leu-noi mit den Cattenates identisch sein.

Das mag teilweise so gewesen sein, mit Methode hat ein solches Hypothesengerüst allerdings nichts zu tun. Sieht man genauer hin (Liste 2), so wird man angesichts der offenkundigen Verderbtheit der Überlieferung zahlreicher Namen bei Strabon (Breunen, Genaunen, Cosuaneten, Runicaten, Cat-tenaten, Cambodunum, Brigantium) tatsächlich Korrekturen rechtfertigen können. Die erhaltenen Handschriften sind für diesen Abschnitt spät. Der daraus zu rekonstruierende Archetyp war nach Wolf-gang Aly in einer Unziale geschrieben, die Fehler wirklich leicht zuließ71. Allerdings scheinen mir die vorliegenden Verstümmelungen sowohl ihrer großen Zahl als auch ihrem Wesen nach eher in einer recht frühen, noch antiken griechischen Kursive erklärbar zu sein. In der Schrift, in der etwa um 100 n. Chr. die aristotelische Athenaion Politeia kopiert wurde, scheinen spätere Verlesungen von BREGKOI statt BREUNOI, KLAUTHATIOI statt KATTHNATIOI72,KWTOUANTIOI statt KWSOUANTIOI oder ROUKANTIOI statt ROUNIKATAI73 unschwer möglich gewesen zu sein.

All das hat aber nichts mit den ethnischen Zu-weisungen des Strabon zu tun. Genau genommen stehen diese nicht zwingend im Widerspruch zu den Angaben bei Ptolemaios, weil letzterer eben nicht ethnisch, sondern räumlich denkt und Runi-caten und Cosuanaten um die Zeitenwende sehr wohl als „raetisch“ gegolten und nach mehr als hundert Jahren „in Vindelicien“ gewohnt haben könnten. Andersherum formuliert, siedelten Vin-delicer sicher in dem von Ptolemaios zu unrecht dem Raetien (im engeren Sinn) zugerechneten Ge-biet westlich des Lechs. Auf solcher „großenteils … sehr fragwürdigen Grundlage“74 läßt sich weder die vielfach debattierte „Raeterfrage“75 noch die Vinde-licerfrage lösen. Wir können danach zwar sagen, daß die Licaten entlang des (oberen) Lech / Licca wohnten76, die Estionen in und um Cambodunum, die Brixenetes in Bregenz und die Breuni späterer Überlieferung zufolge wohl im Inntal bei Inns-bruck. Was all diese Stämme wirklich waren und wie sie sich selbst verstanden haben, bleibt zumin-dest auf diesem Wege verborgen. Verschlimmernd kommt hinzu, dass der wissenschaftliche Wert von Strabons ethnischen Zuweisungen für die Moder-ne kaum von Bedeutung ist. Wie allein schon der Vergleich mit dem älteren Plinius (nat. 3,133–135) zeigt, wurzelten solche Etikettierungen in der An-tike keineswegs in ethnologischen, sprachwissen-schaftlichen oder onomastischen Studien, sondern

nicht selten in traditionellen Vorstellungen, die weitgehend der Phantasie entstammten. So wer-den die Trumpiliner und Camunner bei Plinius zu Euganeern, während letztere nach Strabon doch Raeter sein sollten und erstere tatsächlich neben den Raetern auf den augusteischen Personifikatio-nen von Aphrodisias erscheinen. Der alte Cato hat laut Plinius die Lepontier – nach Strabon gleichfalls Raeter – für Taurisker gehalten; andere gaben sie als Reste ex comitatu Herculis aus, zu denen auch die Euganeer gerechnet wurden. Und daß die Raeter von den Etruskern herstammten, war be-kanntlich Allgemeingut. Daneben war ein zweiter Ausgangspunkt für solche pseudo-ethnologischen Zuweisungen die römische Ordnung der Welt. In diesem Fall waren sie zwar nicht phantastisch, aber gleichfalls gesetzt und daher kaum weniger willkürlich als etwa die Lechgrenze des Ptolema-ios. Ein wesentlicher Unterschied bestand freilich darin, daß sie auf lange Sicht Realitäten schufen, zumindest in der Sicht von außen. Solche Realitäten konnten sich aus vielerlei Gründen, nicht nur infol-ge von Migrationen oder Umsiedelungen ändern. Auch der Sprachgebrauch konnte sich ändern, und Leute, die sich den Römern ursprünglich als Raeter präsentiert hatten, konnten durch die Zuweisung ihrer Wohnsitze an das Kunstgebilde „Vindelicien“ mit der Zeit zu Vindelicern geworden sein. Natür-lich waren solche Stämme Vindelici in einem viel weiteren Sinne als die 15 v. Chr. besiegten Vindelici gentes quattuor.

5. Epigraphische Zeugnisse

Das Ergebnis ist desillusionierend, zumindest hin-sichtlich der ethnischen Bestimmung und der Lo-kalisierung der Stämme. In anderer Hinsicht lassen unsere Quellen freilich wenig Zweifel. Siedlungs-leer oder auch nur besonders siedlungsarm war das Gebiet zwischen Alpen und Donau offenkundig nicht. Dabei müssen wir uns keineswegs auf jene „schwere Schlacht“, jenes grave proelium, bei Ho-raz berufen, das lange durch die gelehrte Literatur

____________70 Zeuß ging so weit, sogar den Strabo-Text umzu-

stellen.71 Aly 1968–72, I 118*.72 Gleichsetzung Heuberger 1932, 13; Meyer 1970, 122

= 1971, 8 usw.73 Frei-Stolba 1984, 13.74 Heuberger 1932, 10.75 Weiteres dazu Waldherr 2001; auch Rollinger

1997.76 Seitz 1982, 328–338; K. Dietz, Licates. NPauly VII

(1999) 153. Zum raetischen Heer im 2. Jh. siehe jetzt

8 Karlheinz Dietz

spukte, durch welches Tiberius am 1. August 15 v. Chr. den Krieg gegen die Raeter und Vindelicer erfolgreich beendet haben soll77. Tatsächlich liegt hier vielmehr eine Überinterpretation von poeti-schen Formulierungen vor, die in Wahrheit durch das Versmaß verlangt wurden78. Der Verzicht auf die eine große Schlacht heißt allerdings nicht, daß es 15 v. Chr. keine Gefechte im süddeutschen Al-penvorland gegeben habe. Vielmehr kann man an solchen angesichts der jüngeren archäologischen Erkenntnisse gar nicht mehr zweifeln.

Nach Plinius waren die Raeter und die Vindeli-cer in multas civitates divisi (nat. hist. 3,133). Dies scheint im Widerspruch zu der auch in jüngster Zeit wiederholten Feststellung zu stehen, daß für die Provinz Raetien Hinweise auf die Existenz von Civitas-Strukturen in der Kaiserzeit fast völlig fehlen79. Diese Behauptung paßt auch nicht zu den grundsätzlichen mit Plinius übereinstimmenden Versicherungen von Cassius Dio (54,22,5) und Velleius Paterculus (2,95,2), die Raeter bzw. die Raeter und Vindelicer seien zur Zeit der Annexion polýandroi bzw. numero frequentes, also reich an Männern, gewesen. Daß sich dahinter allerdings mehr als Kriegspropaganda verbirgt, beweist zu-mindest tendenziell das epigraphische Material. In der Tat scheinen die Römer den tüchtigsten und größten Teil der unterworfenen wehrtauglichen Männer in ihre Hilfstruppen gesteckt und außer Landes gebracht zu haben. Allen Einwänden zum Trotz ist das Entstehen der erst spät erfaßbaren Serie von acht Raeterkohorten und vier Vindeli-cerkohorten mit diesen ersten Zwangsaushebun-gen zu verbinden80. Das Verhältnis 2 : 1 könnte ein vager Hinweis auf die unterschiedlich starken Ressourcen sein. In der frühen Kaiserzeit waren diese Einheiten noch unnumeriert, und dement-sprechend finden sich Raetorum Vindelicorum-que cohortes bei Tacitus (ann. 2,17,4) zum Jahr 16 n. Chr. und eine oder mehrere cohor(te)s Raetorum et Vindelicorum bzw. cohortes Raetorum auf frühen Grabsteinen in Mainz und in Worms. In diesen Verbänden dienten offenbar zahlreiche An-gehörige der unterworfenen Regionen (Liste 3)81.Wie sich diese Einheiten zu den später numerierten Raeter- und Vindelicerkohorten verhielten, ist bis heute unklar. Allerdings tauchen Ordinalzahlen bei Raeterkohorten nicht, wie einmal behauptet wurde, erstmals in frühflavischer Zeit auf. Das Be-legmaterial habe ich an anderer Stelle besprochen82; es genügt hier ein Blick auf eine Liste der frühen Raeterkohorten (Liste 4).

Scheinbar im Widerspruch dazu dominieren im 2. und 3. Jahrhundert besonders bei Soldaten die städtischen Heimatangaben. Rund zwanzig Bele-ge von Legionaren, kaiserlichen Gardereitern und Prätorianern haben wir für Augsburg83, je einen für

Cambodunum84, einmal findet sich Reginus85; unsi-cher ist die Zuweisung von Curia auf einer Kölner Inschrift86.

In mindestens drei Dutzend Fällen taucht als Heimatangabe Raetus (-a), civis oder natione Raetus auf (Liste 5). Wir sehen sie bei Zivilisten ebenso wie bei fast allen Arten von Soldaten, sogar in der Flotte von Misenum. Da sie durch die Nennung des Herkunftsortes Augsburg konkretisiert sein kann, verbirgt sich dahinter ein allgemeiner Hinweis auf die Provinz, nicht auf den (wohl fiktiven) Raeter-stamm. Noch in der Spätantike konnte man sich unter Hinweis auf die Provinz civis secundus Retus nennen.

Die Reste der Stammesorganisation in Raetien und Vindelicien sind kümmerlich, aber sie lassen sich auf Inschriften erkennen87: Leider ist eine Kai-serinschrift (Meilenstein?) aus Isny vom Jahr 144 n. Chr., welche am Ende civitates [--] erwähnt, so verstümmelt, daß wir nicht sehen, was mit civita-tes gemeint war. In dieser Zeit könnte damit nicht nur auf die Stämme (vermutlich der Estiones und Brixentes), sondern auch auf ihre Vororte Cambo-dunum und Brigantium abgezielt sein88. Erstaun-licherweise haben wir bis heute erst einen Beleg für die Heimatangabe Vindelicus89, was angesichts ____________

77 Hor. carm. 4,14. 78 Dietz 1995, 31–34.79 Grimmeisen 1997, 16 f.; Dietz / Czysz 2001, 53. 80 Dietz 1995, 541 Anm. 67; vgl. Spaul 2000, 274;

277–291.81 Kraft 1973, 203. Zu den Montani 1a™el 1992, 478–

482; Garzetti 1976–77; vgl. Rinaldi Tufi 1988. Generell zu den Auxilien der frühen Prinzipatszeit Wesch-Klein 1991.

82 Dietz 1995, 43 f.; Grimmeisen 1997, 91 bleibt dahin-ter zurück. Zanier 1999, 123.

83 Dietz 1985. 84 CIL III 15162. 85 CIL VI 32909. Gegen Raith 1997 sehr wohl auf Re-

gensburg zu beziehen.86 RStIKöln 118. Wolff 1986, 176 Anm. 95. 87 Wolff 1996, 542 f.; vgl. Grimmeisen 1997, 167.88 Zu IBR 78 unter anderen Heuberger 1932, 12; 116;

307; Bilgeri 1971, 18; 212 Anm. 19; Seitz 1982, 336 mit Anm. 75; Schweitzer 1983, 89 f. und dazu kritisch A. Mehl, Fundber. Baden-Württemberg 10, 1985, 443. Zu civitas für den Zentralort seit etwa 150 n. Chr. z. B. Wolff 1977, 219 mit Anm. 54; dagegen Krier 1981, 176.

89 In der ersten Fassung des Artikels stand hier noch „bis heute keinen einzigen Beleg“. Seither tauchte ein noch unpubliziertes Militärdiplom vom 4. Januar 97 für einen in der Ala Atectorigiana in Moesia Superior dienen-den Angustus Artissi f(ilius) Vindelicus auf. Die Echtheit der von mir nicht gesehenen Urkunde vorausgesetzt, ist damit zum ersten Mal die Origo Vindelicus gesichert. Herrn Dr. B. Steidl, München, danke ich für die großzü-gige Überlassung des Textes und die Erlaubnis, ihn hier zu zitieren.

Zur vorrömische Bevölkerung nach den Schriftquellen 9

10 Karlheinz Dietz

der Zählebigkeit anderer Stammesnamen nicht mit der frühzeitigen Dominanz des Raeternamens be-gründet werden kann. Da andererseits Vindelicius, Vindelicus als Personenname durchaus nicht un-gern verwendet wurde90, liegt die Erklärung wohl eher darin, daß die vier (eigentlichen) Stämme der Vindelicer in Augusta Vindelicum aufgegangen sind, mit anderen Worten: ein Vindelicus gab seine Heimat auch mit Augusta Vindelicum oder später mit Augusta an91, wobei man im 2./3. Jahrhundert diese Origo sogar mit natione Raetus ergänzte.

So spärlich die übrigen epigraphischen Zeugnis-se zu ethnischen Angaben bislang auch sind, wir können daraus mehrere Folgerungen ziehen:1. Die Zahl der Zeugnisse wächst (Liste 2, Spalte 6), sei es durch Neufunde (verwiesen sei nur auf den überraschenden Beleg für Trumpilini aus Aphrodi-sias, auf die sich mehrenden Hinweise auf raetisch-vindelicische civitates auf Militärdiplomen oder auf die Felsritzinschrift eines Licas bei Rottach-Egern), sei es durch Neuinterpretationen. Im letztgenann-ten Sinne ist das bislang unerklärte Regus des Cu-ses Sugent(is) f. aus der cohors Raetorum et Vinde-licorum auf einer Mainzer Grabinschrift gewiß zu Regus(cus) aufzulösen92. Analog dazu war Sterio Eximni f. aus der nämlichen Einheit vermutlich ein F(ocunas), weil das, vom Steinmetz redundant ergänzte F in seiner Mainzer Grabinschrift am ehe-sten einen vergessenen Stammesnamen nachtragen sollte93. Vermehren sich somit die Zeugnisse für die ethnische Rekrutierung in Süddeutschland wäh-rend der Prinzipatszeit in willkommener, aber nicht unerwarteter Weise, so haben sich auch die Indizien für relativ späte ethnische Rekrutierung in der ge-nannten Region jüngst erheblich verstärkt. Der 1935 veröffentlichte Cattenas Surius Essimnus f. in der cohors I Vindelicorum hat seine weitgehende iso-lierte Position eingebüßt94, seit Gabriele Seitz einen Licas auf einem Militärdiplom bekannt gemacht hat, der um 132 in eine cohors Raetorum eingetre-ten sein dürfte95. Er und ein inzwischen entdeckter weiterer Licas auf einem Diplom aus Rainau-Buch des 2. Jahrhunderts belegen die Vitalität zumindest des Likatenstammes96, der damit selbstverständlich nicht, wie behauptet wurde, in Augsburg aufge-gangen sein kann97. Aber ebenso selbstverständlich können wir nur die Kontinuität der Stammes-namen konstatieren, und darauf bauen, dass die Licates des 2. nachchristlichen Jahrhunderts echte Nachkommen der Feinde des Augustus, also der vorrömischen Licates, gewesen sind. Dies zu be-weisen, ist unmöglich. Aber dieser Vorbehalt gilt im Grunde generell, und er erweist sich wohl zu-nehmend als akademisch. Denn inzwischen haben wir weitere offizielle Benennungen augusteischer Stammesnamen auf raetischen Diplomen. So ken-nen wir mittlerweile eine Caluco, die Gattin eines

helvetischen Reiters der ala I singularium war98. Die Calucones, die man um Curia (Chur) oder im Vor-arlberg sucht99, waren östliche Nachbarn der Hel-vetier. Übrigens sollte dieser Neufund Anlaß sein, cives Kal. auch eine lange bekannte Grabinschrift aus Heidenheim erneut zu überdenken100. Zurecht als Beleg für raetische civitates im 2. Jahrhundert gewertet wurde jüngst auch der Neufund eines Diploms aus Künzing zugunsten eines Runic(as), der mit einer Caten(as) verheiratet war und 160 n. Chr. aus der cohors V Breucorum entlassen wur-de101. Zählebigkeit eines weiteren Stammesnamens belegt schließlich noch ein verschollener (wohl aus Faimingen verschleppter) Grabstein aus Lauingen, auf dem ein Zivilist einer bislang zu wenig beachte-ten Humanistenabschrift zufolge als cives Brixines bezeichnet wird102. Damit ist, trotz einer kleinen orthographischen Variante, dem Stammesnamen der Brixen(e)tes auf dem Tropaeum Alpium un-verhofft eine späte Rechtfertigung zuteil geworden. Wie präsent im übrigen um die Mitte des 2. Jahr-hunderts die Namen der Brixenetes-Brigantii und der Genauni selbst in entfernteren Regionen noch waren, dürfte eine schwierige Stelle bei Pausanias (8,43,4) verdeutlichen, die sich auf Britannien be-zieht. Vor einigen Jahren wurde plausibel gemacht, der aus dem Gedächtnis arbeitende Pausanias könne hier einen Überfall der britischen Brigantes

____________90 Siehe nur Dietz 1995, 199; 1997, 17; vgl. ferner dazu

zuletzt Hartmann / Speidel 1992, 12 f. mit Anm. 69; ge-nerell auch Kraft 1973, 247; Gallego Franco 1998.

91 CIL VI 3353; RIB 72.92 CIL XIII 7048.93 AE 1940,115. Natürlich ist das eine Hypothese.

Ausführlich begründet habe ich dies in meiner Habili-tationsschrift von 1984. Da nicht selten vergessen, sei es noch einmal gesagt: Hypothesen werden nicht durch den Hinweis auf ihre Unsicherheit, sondern nur durch Falsi-fizierung erledigt.

94 AE 1935,103 = RIU IV 1029.95 Seitz 1982, 317–338; RMD 119.96 Garbsch 1988; AE 1988,905; RMD 170. Ein nament-

lich unbekannter Licas verewigte sich auf der Alm bei Rottach-Egern: Wedening 2001, 60–62.

97 Dietz 1985, 111. Wolff 1999, 30 mit Anm. 57 denkt daran, in IBR 91 die Licates zu ergänzen und in Epfach den nachstrabonischen Vorort der Licates zu suchen. Das ist eine bloße Möglichkeit, für die gar nichts spricht als sie selbst. Dennoch siedelt Wolff 2000, 162 die Licates schon in der Region um Epfach an.

98 Dietz 1999.99 Frei-Stolba 1984, 15 mit Anm. 105; E. Ruoff in:

Hochuli-Gysel u. a. 1991, 450–453; weiteres Dietz 1999, 244 f.

Zur vorrömische Bevölkerung nach den Schriftquellen 11

gegen Venution in der civitas Carvetiorum mit raetisch-vindelicischen Gegebenheiten verbunden haben, die dem Verfasser vertrauter waren103.2. Die Tendenz der epigraphischen Befundvermeh-rung ist sehr klar sichtbar: Wir besitzen nunmehr bereits für mehr als ein halbes Dutzend Stammes-namen der augusteischen Zeit Belege aus späteren Jahrhunderten, und was noch mehr wiegt, vier die-ser Namen waren, wie die Diplome zeigen, in den Akten der römischen Militärbürokratie verankert. Daraus folgt, daß es dem nördlichen Raetien auch in der römischen Kaiserzeit nicht an lebensfähi-gen Stammesstrukturen fehlte, vielmehr wird die Stammesorganisation, da die Urbanisierung der Provinz nur langsam vorankam, auch weiterhin bis zu einem gewissen Grad104 den Rahmen für das Zusammenleben der Bevölkerung gebildet haben. Zweifellos hatten lebensfähige Stämme als wie immer strukturierte politische Grundeinhei-ten von den Römern unterschiedliche Rechte zur Selbstverwaltung gewährt bekommen, die für viele über lange Zeiträume hinweg bestimmend wurden. Am Beispiel der schon bei Horaz genannten Breuni lässt sich ein solcher Überlebensprozeß in unserer Überlieferung am besten erkennen. Als Breones bil-deten sie noch spät einen ansprechbaren Verbund, der sogar für ein Bistum eponym wurde105. Der Name der südraetischen Venostes war selbst An-fang des 8. Jahrhunderts noch virulent genug, um

wie eine geographische Bezeichnung gebraucht zu werden106. Es ist wenig glaubhaft, daß hier durchge-hend bloße Namensschablonen überdauert haben, viel wahrscheinlicher ist schon, daß ein originäres Zusammengehörigkeitsempfinden überlebt hat, welchesinnerhalb von Bergregionen natürlich stets besonders zählebig war.

____________100 IBR 207; dazu Dietz / Weber 1982, 435 f. Anm.

157.101 Wolff 1999, 23–31 Nr. IV f.; Wolff 2000, 163; Dietz

2002, 395; 399.102 IBR 221 add. Wagner 1956–57, Nr. 61. Die ausführ-

liche Begründung habe ich schon 1984 gegeben; leider ist sie noch unveröffentlicht.

103 Hind 1977; Frei-Stolba 1984, 13.104 Die Vorbehalte bei Wolff 1986 und 1995 sind

durchaus berechtigt; man muß aber bedenken, daß das Fehlen von Überlieferung nicht das Fehlen historischer Gegebenheiten belegt. Wolff 1999, 29–31 hat daher seine Ansicht partiell widerrufen; vgl. Dietz 2002, 399.

105 Wolfram 1985; Wolff 1994, 8–10; Wolff 1999, 30 mit Anm. 55 f.

106 IBR 71A. Sulser / Claussen 1978, 73 Abb. 48; vgl. Rampold 1979, 467; Lunz 1981, 44; Wennecker 1997.

12 Karlheinz Dietz

Liste 1: Antike Ortsnamen in Süddeutschland nach ihrer Überlieferung

Liste 2: Die Überlieferung von ‚raetischen‘ und ‚vindelikischen‘ Stammesnamen

Lesarten in runden Klammern; Präzisierungen in eckigen Klammern. Spalte 6 verdeutlicht tendenziell das Anwachsen unserer Tradition durch die Epigraphik.

14 K

arlheinz Dietz

'tamötatoi

6jnoß Trounpeilôn

Kamoûnoi

Oy4nnwneß Oy4nnonteßoy0nnwneß,oy4nnwneß, oy4nnoneßoyenn7nteß

br4gkoi Breûnoi eûnoi

tennaûnoitenaûnoi

K4nnoi Genoun0a

B4nlaunoibenlaûnoibenlauno0bainlaûnoi

Z

ur vorrömische B

evölkerung nach den Schriftquellen

15

'tamötatoi

Kwtou1ntioi Kwnsou1ntaikonsou1ntai,konsouâtaikonsouâtaikousouântaikwnsou1tai

ØRouk1ntioi ØRounik1taiounikâtai,ounik1tai

Lik1ttioilik1ntioi Damas0a

Lik1tioiluk1tioi

Klauthn1tioiklauton1tioi

Leûnoi leuko0

5st0wneß kand7bounon]

øAmbis7ntioi

ØRigoûskaihgo<skai

Sou1nhteßsouanîtai,souan0tai,souanñtaisouanütai

Kalo<kwneßkalo<koneß,koulo<koneß

Brig1ntioi bik1ntion, sik1ntion

Brix1ntaibrinx1ntai,briz1nati

Br0ganteß

Lhp7ntioi

Liste 2 (Forts.)

16 K

arlheinz Dietz

Liste 3: Epigraphische Zeugnisse früher ethnischer Rekrutierung in Auxiliareinheiten aus Raetien, Vindelicien und den Alpen

Liste 4: Diplome von Raeter- und Vindelicereinheiten mit Rekrutierungsdaten vor 68

Die Diplome sind oben nach Einheiten, unten nach Rekrutierungsdaten sortiert.

Z

ur vorrömische B

evölkerung nach den Schriftquellen

17

20 Karlheinz Dietz

Sigel und Literaturverzeichnis

Sigel-Abkürzungen

AEL’Année Épigraphique (Paris 1888 ff.).

CILCorpus Inscriptionum Latinarum (Berlin 1862 ff.).

IBRF. Vollmer, Inscriptiones Baivariae Romanae sive in-scriptiones provinciae Raetiae adiectis aliquot Noricis Italicisque (München 1915).

ICVRA. Silvagni / A. Ferrua, Inscriptiones Christianae urbis Romae. Nova Series (Rom 1922 ff.).

ILCVE. Diehl, Inscriptiones Latinae christianae veteres. 3 Bde. (Berlin 1925–1931); IV: Supplementum edd. J. Moreau u. H. I. Marrou (Dublin 1967).

RIBR. G. Collingwood / R. P. Wright, The Roman In-scriptions of Britain, I: Inscriptions on Stone (Oxford 1965).

RMDM. M. Roxan, Roman Military Diplomas 1954–1977. Inst. Arch. Occassional Publ. 2 (London 1978); 1978 to 1984. Inst. Arch. Occassional Publ. 9 (London 1985).

RStIKölnB. u. H. Galsterer, Die römischen Steininschriften aus Köln (Köln 1975).

Literatur

Aly 1968–72W. Aly (Hrsg.), Strabonis Geographica. Antiquitas 1,9; 19 (Bonn 1968–1972).

Ariatta 1993M. Ariatta, Il confine tra il distretto romano della Raetia / Vindelicia e l’Italia, II: Il confine meridionale della Raetia / Vindelicia / Vallis Poenina. Riv. Arch. Como 175, 1993, 153–187.

Barruol 1975G. Barruol, Les peuples préromains du sud-est de la Gaule (Paris 1975).

Bekker-Nielsen 1999T. Bekker-Nielsen, Strabo and Ptolemy on the Geo-graphy of Western Cyprus. Symbolae Osloenses 74, 1999, 151–162.

Bilgeri 1971B. Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs, I. Vom freien Räti-en zum Staat der Montforter (Wien, Köln, Graz 1971).

Brodersen 1995K. Brodersen, Terra Cognita. Studien zur römischen Raumerfassung (Hildesheim etc. 1995).

Buzás / Junginger 1971L. Buzás / F. Junginger, Bavaria Latina. Lexikon der lateinischen geographischen Namen in Bayern (Wies-baden 1971)

Clarke 1997K. Clarke, In Search of the Author of Strabo’s Geogra-phy. Journal Rom. Stud. 87, 1997, 92–110;

Cuntz 1923O. Cuntz, Die Geographie des Ptolemaeus. Galliae, Germania, Raetia, Noricum, Pannoniae, Illyricum, Italia. Handschriften, Text und Untersuchung (Berlin 1923).

Dierichs 2000A. Dierichs, La Turbie (Frankreich). Ein Siegeszei-chen über dem Meer von San Remo. Ant. Welt 31, 2000, 85–86.

Dietz 1984K. Dietz, Runicates. In: S. Rieckhoff-Pauli / W. Tor-brügge (Hrsg.), Regensburg-Kelheim-Straubing I. Führer Arch. Denkmäler Deutschland 5 (Stuttgart 1984) 224–236.

Dietz 1985K. Dietz, Die römischen und frühmittelalterlichen Namen Augsburgs. In: J. Bellot / W. Czysz / G. Krahe (Hrsg.), Forschungen zur Provinzialrömischen Ar-chäologie in Bayerisch Schwaben. Schwäb. Geschichts-quellen u. Forsch. 14 (Augsburg 1985) 79–115.

Dietz 1995K. Dietz, Okkupation und Frühzeit. Die Blütezeit des römischen Bayern. In: W. Czysz / K. Dietz / T. Fischer / H.-J. Kellner, Die Römer in Bayern (Stuttgart 1995) 18–186; 539–551.

Dietz 1999K. Dietz, Ein neues Militärdiplom aus Alteglofsheim, Lkr. Regensburg. Urkunden aus der Frühzeit des Kai-sers Antoninus Pius. Beitr. Arch. Oberpfalz 3, 1999, 225–256.

Dietz 2000K. Dietz, Noricum. NPauly VIII (2000) 1003–1007.

Dietz 2002K. Dietz, Das Künzinger Militärdiplom und die Fa-sti Ostienses vom Jahr 160 n. Chr. Chiron 32, 2002, 395–400.

Dietz / Czysz 2001K. Dietz / W. Czysz, Die Römer in Schwaben. In: M. Spindler / A. Kraus (Hrsg.), Geschichte Schwabens bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Handb. Bayer. Gesch. III 2 (München 2001) 46–95.

Dietz / Weber 1982K. Dietz / G. Weber, Fremde in Rätien. Chiron 12, 1982, 409–443.

Dobesch 2001G. Dobesch, Ausgewählte Schriften. II: Kelten und Germanen (Köln u. a. 2001).

Engels 1998J. Engels, Die strabonische Kulturgeographie in der Tradition der antiken geographischen Schriften und ihre Bedeutung für die antike Karthographie. Orbis Terrarum 4, 1998, 63–114.

Engels 1999J. Engels, Augusteische Oikumenegeographie und Universalhistorie im Werk Strabons von Amaseia (Stuttgart 1999).

Ferrua 1981A. Ferrua, Nuove correzioni alla silloge del Diehl (Inscriptiones Latinae Christianae Veteres) (Città del Vaticano 1981).

Fischer 1997aF. Fischer, Rheinquellen und Rheinanlieger bei Cae-sar und Strabon. Germania 75, 1997, 597–606.

Heuberger 1947R. Heuberger, Die ältesten Quellenaussagen über die Bodenseegegend. Montfort 2, 1947, 140–157.

Heuberger 1961R. Heuberger, Vindelici. RE X A 1 (1961) 1–17.

Hind 1977J. G. F. Hind, The ‘Genounian’ part of Britain. Britan-nia 8, 1977, 229–234.

Hochuli-Gysel u. a. 1991A. Hochuli-Gysel u. a. (Hrsg.): Chur in römischer Zeit. II (Basel 1991).

Hövermann 1980J. Hövermann, Das Geographische Praktikum des Claudius Ptolemaeus (um 150 p. C. n.) und das geo-graphische Weltbild der Antike. Abh. Braunschweig. Wiss. Gesellsch. 31, 1980, 83–103.

Howald / Meyer 1940E. Howald / E. Meyer, Die römische Schweiz. Texte und Inschriften mit Übersetzung (Zürich o. J. [1940]).

Kirsten 1985E. Kirsten, Hellas bei Ptolemaios. Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte der ‚Geographie‘ aus einer eng-lischen Karte der Morosini-Zeit in Bonner Privatbesitz. In: E. Weber / G. Dobesch (Hrsg.), Römische Geschich-te, Altertumskunde und Epigraphik. Festschrift Artur Betz zur Vollendung seines 80. Lebensjahres. Arch.-Epigr. Stud. 1 (Wien 1985) 327–350.

Kraft 1973K. Kraft, Gesammelte Aufsätze zur antiken Geschich-te und Militärgeschichte (Darmstadt 1973).

Krier 1981J. Krier, Die Treverer außerhalb ihrer Civitas. Mobili-tät und Aufstieg (Trier 1981).

Lieb 1969H. Lieb, Der Bodenseeraum in frührömischer Zeit. Schr. Ver. Gesch. Bodensee 87, 1969, 143–149.

Lieb 1986H. Lieb, Die Bistümer der Raetia prima und secunda. Montfort 38, 1986, 121–125.

Lunz 1981R. Lunz, Venosten und Räter. Ein historisch-archäolo-gisches Problem (Calliano 1981).

Mackensen 1999M. Mackensen, Late Roman fortifications and building programmes in the province of Raetia: the evidence of recent exavacations and some new reflec-tions. In: J. D. Creighton / R. J. A. Wilson (Hrsg.), Ro-man Germany. Studies in Cultural Interaction. Journ. Rom. Arch. Suppl. Ser. 32 (Portsmouth 1999) 199–244.

Manino 1983L. Manino, Elementi italici nell’architettura del Tro-feo di Augusto alla Turbie. Riv. Studi Liguri 49, 1983, 28–36.

Marx 1981W. H. Marx, A CIL highlight. The trophaeum Alpi-num. Augustan Age 1, 1981–82, 17–19.

Mehlis 1919C. Mehlis, Raetia und Vindelicia bei Claudius Ptole-mäus. Zur Lösung der Räterfrage. Archiv Anthr. N. F. 18, 1919, 121–207.

Meyer 1970E. Meyer, Die geschichtlichen Nachrichten über die Räter und ihre Wohnsitze. Jahrb. Schweiz. Ges. Ur-

Zur vorrömische Bevölkerung nach den Schriftquellen 21

Fischer 1997bF. Fischer, Die Stammesverhältnisse am südlichen Oberrhein in der Zeit zwischen Caesar und Vespasian. Zeitschr. Gesch. Oberrheins 145, 1997, 1–14.

Folkerts u. a. 2001M. Folkerts u. a., Ptoelamios [65]. NPauly X (2001) 559–570.

Frei-Stolba 1984R. Frei-Stolba, Die Räter in den antiken Quellen. In: B. Frei u. a. (Hrsg.), Das Räterproblem in geschichtli-cher, sprachlicher und archäologischer Sicht (Chur 1984) 6–21.

Frei-Stolba 1991R. Frei-Stolba, Die Räter in den antiken Quellen – I Reti nelle fonti antiche. In: Die Räter – I Reti (Bozen 1991) 657–671.

Frei-Stolba 1994R. Frei-Stolba, Ein neues Zeugnis zum Alpenfeldzug: Die Trumplini und Raeti im Sebasteion von Aphrodi-sias (Karien, Türkei). Jahresber. Rät. Mus. Chur 1993 (1994) 64–91.

Gabba 1988E. Gabba, Significato storico della conquista Augustea delle Alpi. In: M. Vacchina (Hrsg.), La Valle d’Aosta e l’arco alpino nella politica del mondo antico. Atti del convegno internazionale di Studi. St. Vincent-Centro congressi Grand Hôtel Billia 25/26 Aprile 1987 (Aosta 1988) 53–61.

Gallego Franco 1988H. Gallego Franco, Significacion social de los cog-nomina etnicos Raeticus, Noricus y Pannonicus en la onomastica romana del Alto y Medio Danubio. Eme-rita 66, 1998, 383–390.

Garbsch 1988J. Garbsch, Ein Militärdiplomfragment von Eining. Bayer. Vorgeschbl. 53, 1988, 157–166.

Garzetti 1976–77A. Garzetti, Veterani nella valli alpine. Riv. Stor. Ant. 6–7, 1976–77, 173–187.

Grassl 1997H. Grassl, Ceutrones. NPauly II (1997) 1079–1080.

Grimmeisen 1997R. Grimmeisen, Raetien und Vindelikien in julisch-claudischer Zeit. Die Zentralalpen und das Alpen-vorland von der Eroberung bis zur Provinzialisierung (Essen 1997).

Hartmann / Speidel 1992M. Hartmann / M. A. Speidel, Die Hilfstrupppen des Windischer Heeresverbandes. Jahresber. Ges. Pro Vin-donissa 1991 (1992) 3–33.

Herrmann 1988–91J. Herrmann (Hrsg.), Griechische und lateinische Quellen zur Frühgeschichte Mitteleuropas bis zu Mitte des 1. Jahrtausends u. Z. I–IV (Berlin 1988–91).

Heuberger 1931R. Heuberger, Raetia prima et Raetia secunda. Klio 24, 1931, 348–366.

Heuberger 1932R. Heuberger, Rätien im Altertum und Frühmittelal-ter. Forsch. u. Darstellung 1 (Innsbruck 1932).

22 Karlheinz Dietz

Schweitzer 1983E. Schweitzer, Beiträge zur Erforschung Römischer Limitationsspuren in Südwestdeutschland (Stuttgart 1983).

Seitz 1982G. Seitz, Militärdiplomfragmente aus Rainau-Buch und Aalen. Fundber. Baden-Württemberg 7, 1982, 317–341.

Spaul 2000J. E. H. Spaul, Cohors2. The evidence for and a short history of the auxiliary infantry units of the Roman Imperial Army. BAR Internat. Ser. 841 (Oxford 2000).

Speidel 1994M. P. Speidel, Die Denkmäler der Kaiserreiter. Equi-tes Singulares Augusti. Bonner Jahrb. Beih. 50 (Köln, Bonn 1994).

Spickermann 1997W. Spickermann, Cottius [1]. NPauly III (1997) 215.

Sulser / Claussen 1978W. Sulser / H. Claussen, Sankt Stephan in Chur. Frühchristliche Grabkammer und Friedhofskirche (Zürich 1978).

Talbert 1999R. Talbert, Kartographie. NPaulyVI (1999) 302–307.

Ulbert 1994G. Ulbert, Der Auerberg. I: Topographie, Forschungs-geschichte und Wallgrabungen. Münchener Beitr. Vor- u. Frühgesch. 45 (München 1994).

Ulbert / Zanier 1997G. Ulbert / W. Zanier, Der Auerberg. II: Besiedlung innerhalb der Wälle. Münchner Beitr. Vor- u. Früh-gesch. 46 (München 1997).

Vonficht 1982F. Vonficht, Die Völker im Mittelabschnitt der Alpen zur Römerzeit. Schlern 56, 1982, 500–505.

Wagner 1956–57F. Wagner, Neue Inschriften aus Raetien (Nachträge zu Fr. Vollmer, Inscriptiones Baivariae Romanae). Ber. RGK 37–38, 1956–57, 215–264.

Waldherr 2001G. H. Waldherr, Raeti, Raetia. NPauly X (2001) 749–754.

Weber 2000G. Weber, Cambodunum-Kempten. Erste Hauptstadt der römischen Provinz Raetien? (Mainz 2000).

Wedening 2001R. Wedening, Römerzeitliche Felsritzung um Gebirge. Arch. Jahr Bayern 2000 (2001) 60–62.

Wenneker 1997E. Wenneker, Victor I. Biographisch-Bibliographi-sches Kirchenlexikon XII (1997) 1344–1345 (auch im Internet).

Wesch-Klein 1991G. Wesch-Klein, Alen und Legionen in der Frühzeit des Prinzipats. In: B. Trier (Hrsg.), Die römische Ok-kupation nördlich der Alpen zur Zeit des Augustus. Kolloquium Bergkamen 1989: Vorträge. Bodenalt. Westfalen 26 (Münster 1991) 203–216.

Wiegels 1981R. Wiegels, Numerus exploratorum Tribocorum et Boiorum. Epigr. Stud. 12, 1981, 309–331.

gesch. 55, 1970, 119–125 = ders. in: B. Frei u. a. (Hrsg.), Der heutige Stand der Raeterforschung in geschicht-licher, sprachlicher und archäologischer Sicht (Basel 1971) 5–11.

Meyer 1972E. Meyer, Römische Zeit. Handbuch der Schweizer Geschichte I (Zürich 1972) 53–92.

Nierhaus 1981R. Nierhaus, Zu den topographischen Angaben in der ‚Geographie‘ des Klaudios Ptolemaios über das heuti-ge Süddeutschland. Fundber. Baden-Württemberg 6, 1981, 475–500.

Polaschek 1965E. Polaschek, Ptolemaios als Geograph. RE Suppl. X (1965) 680–833.

Pothecary 1999S. Pothecary, Strabo the Geographer: His Name and its Meaning. Mnemosyne 52, 1999, 691–704.

Potter 1998D. Potter, Strabo and early Roman Asia Minor. Jour-nal Rom. Arch. 11, 1998, 659–664.

R.-Alföldi 1997M. R.-Alföldi, Germania magna – nicht libera. Notizen zum römischen Wortgebrauch. Germania 75, 1997, 45–52.

Radt 2001S. Radt, Strabon. NPauly XI (2001) 1021–1025.

Raith 1997O. Raith, DOMO REGINO. Ein angeblicher Beleg des Namens Reginum für das römische Regensburg. Ver-handl. Hist. Ver. Oberpfalz 137, 1997, 145–148.

Rampold 1979J. Rampold, Venostes und Victorstein. Schlern 53, 1979, 467.

Rinaldi Tufi 1988S. Rinaldi Tufi, Militari romani sul Reno. L’iconografia degli „stehende Soldaten“ nelle stele funerarie del I secolo d. C. (Rom 1988).

Rollinger 1997R. Rollinger, Zum Räterbild in der Vorarlberger Lan-desgeschichtsschreibung. Dargestellt an ausgewählten Beispielen. In: H. J. W. Kuprian (Hrsg.), Ostarrichi-Österreich. 1000 Jahre – 1000 Welten (Innsbruck, Wien 1997) 179–242.

Rosenberger 1992V. Rosenberger, Bella et expeditiones. Die antike Ter-minologie der Kriege (Stuttgart 1992).

van Royen 1973R. A. van Royen, Colonia Augusta Praetoria and Au-gustus’ cohortes praetoriae. Talanta 5, 1973, 48–71.

1a™el 1992J. 1a™el, Opera selecta (Ljubljana 1992).

Schön 1986F. Schön, Der Beginn der römischen Herrschaft in Rätien (Sigmaringen 1986).

Schöning 1962A. Schöning, Germanien in der Geographie des Ptole-maeus (Detmold 1962).

Wolff 1977H. Wolff, Civitas und Colonia Treverorum. Historia 26, 1977, 204–242.

Wolff 1986H. Wolff, Einige Probleme der Raumordnung im Imperium Romanum, dargestellt an den Provinzen Obergermanien, Raetien und Noricum. Ostbair. Grenzmarken 28, 1986, 152–177.

Wolff 1994H. Wolff, Die Kontinuität der Kirchenorganisation in Raetien und Noricum bis an die Schwelle des 7. Jahr-hunderts. In: E. Boshof / H. Wolff, (Hrsg.), Das Chri-stentum im bairischen Raum von den Anfängen bis ins 11. Jahrhundert (Köln, Weimar, Wien 1994) 1–27.

Wolff 1995H. Wolff, Die Erschliessung der Rhein- und Donau-provinzen im Blickwinkel ihrer Zielsetzung. In: R. Frei-Stolba / M. A. Speidel (Hrsg.), Römische Inschrif-ten: Neufunde, Neulesungen und Neuinterpretatio-nen. Festschrift für H. Lieb. Arbeiten Röm. Epigr. u. Altkde. 2 (Basel 1995) 309–340.

Wolff 1996H. Wolff, Raetia. In: A. K. Bowman / E. Champlin / A. Lintott (Hrsg.), CAH2 X: The Augustan Empire, 43 B. C.–A. D. 69 (Cambridge 1996) 535–544; 1084–1086 (Literatur).

Wolff 1999H. Wolff, Neue Militärdiplome aus Künzing und der Stadt Straubing, Niederbayern. Ostbair. Grenzmarken 41, 1999, 9–35.

Wolff 2000H. Wolff, Das Heer Raetiens und seine ‚Militärdiplo-me‘ im 2. Jahrhundert n. Chr. Bayer. Vorgeschbl. 65, 2000, 155–172.

Wolfram 1985H. Wolfram, Tiroler Romanengruppen: Breonen und Nurihtaler. In: E. Weber / G. Dobesch (Hrsg.), Römi-sche Geschichte, Altertumskunde und Epigraphik. Festschrift Artur Betz zur Vollendung seines 80. Le-bensjahres. Arch.-Epigr. Stud. 1 (Wien 1985) 673–677.

Zahrnt 1988M. Zahrnt, Zum römischen Namen von Augsburg. Zeitschr. Papyr. u. Epigr. 72, 1988, 179–180.

Zanier 1999W. Zanier, Der Alpenfeldzug 15 v. Chr. und die Er-oberung Vindelikiens. Bayer. Vorgeschbl. 64, 1999, 99–132.

Zeuss 1837K. Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstämme (München 1837).

Karlheinz DietzLehrstuhl für Alte Geschichte an der Universität Würzburg

Residenzplatz 297070 Würzburg

Zur vorrömische Bevölkerung nach den Schriftquellen 23

![»Wollen Sie wirklich Armee und Bevölkerung ohne Hosen lassen […]?!« Die Mobilisierung für den Zweiten Weltkrieg in der usbekischen Sowjetrepublik (»Do you really want to leave](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d34ab665120b3330c3b7c/wollen-sie-wirklich-armee-und-bevoelkerung-ohne-hosen-lassen-die-mobilisierung.jpg)