VISIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE LA FAMILIA: NATTAN NISIMBLAT

Transcript of VISIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE LA FAMILIA: NATTAN NISIMBLAT

1

La visión del Estado colombiano sobre la familia1

Nattan Nisimblat2

El presente capítulo da cuenta del análisis realizado en torno a la visión que tiene el Estado

colombiano sobre la familia, para lo cual se identificará el concepto de familia, desde los

postulados gramaticales enunciados en la Constitución Política de 1991, con apoyo en

nociones jurídicas conexas a la noción de familia, tales como parentesco, matrimonio,

filiación y hogar, que permiten identificar el proceso histórico jurídico de construcción de

la noción de familia en Colombia. A continuación se presentará el resultado del estudio del

contenido del inciso primero del artículo 42 de la Constitución, a partir de conceptos

filosóficos y jurídicos. Finalmente, se expondrá el análisis individual de las leyes que

reconocen derechos y consagran protección a la familia y al individuo, determinando, en

cada caso, si se evidencia un enfoque individualista o funcionalista desde la jurisprudencia

constitucional colombiana.

I. Visión individualista

Existen distintas concepciones de la sociedad, que son reflejo de las teorías presentes al

momento de definir las instituciones jurídicas, en especial aquéllas que hacen parte de una

constitución.

Norberto Bobbio postuló en su escrito sobre la revolución francesa y los derechos del

hombre, que es “necesario desconfiar de quien sostiene una concepción antiindividualista

de la sociedad”, criticando doctrinas reaccionarias como las de Edmund Burke, Joseph De

Maistre y Robert de Lamennais, para quienes el individualismo representa la destrucción

del gobierno y la idea de obediencia y de deber. Bobbio afirmó que, por el contrario, “no

1 El artículo generado en desarrollo de una investigación cualitativa de carácter documental suscrita al

proyecto científico titulado “Comprender mejor las familias fragilizadas en contextos latinoamericanos”. 2 Nattan Nisimblat. Abogado de la Universidad de Los Andes. Magíster en Derecho de la Universidad de Los

Andes. Especialista en Derecho Procesal y Especialista en Derecho Probatorio de la Universidad del Rosario.

Negociador de Harvard, Mit y Tufts. Conciliador en Derecho. Profesor universitario. Miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Par académico del Ministerio de Educación

Nacional. Juez de la República.

2

hay ninguna constitución democrática, comenzando por la de la República Italiana que no

presuponga la existencia de individuos singulares, que tienen derechos en cuanto tales, para

lo cual presupone que axiológicamente la inviolabilidad de los derechos parte de la

circunstancia de que el individuo es superior a la sociedad de la cual viene a ser parte”3.

Con motivo de la revisión constitucional del Acto Legislativo 02 de 20044, por el cual se

modificaron los artículos 127, 152, 197 y 204 de la Constitución Política, la Corte

Constitucional profirió sendos fallos de exequibilidad en las sentencias C-1040 de 20055,

C- 1043 de 20056 y C-034 de 2006

7, entre otras, en las cuales se plasmaron expresiones

definitorias de la relación entre individuo y Estado, recordando a Norberto Bobbio en su

escrito sobre la revolución francesa.

Recordó la Corte en las sentencias aludidas que en otro escrito de Bobbio denominado “La

herencia de la gran revolución”, se refiere al mismo problema, argumentando que “se trata

nada menos de dar cuenta del nacimiento de la concepción individualista de la sociedad y

de la historia, que es la antítesis radical de la concepción organicista, según la cual

repitiendo una afirmación de Aristóteles, que sería repetida por Hegel, el todo (la sociedad)

es anterior a sus partes. Volviendo al revés esta relación entre el todo y las partes, según la

concepción individualista de la sociedad y de la historia, el individuo viene primero, la

sociedad viene después. La sociedad es para el individuo, no el individuo para la sociedad...

En una concepción orgánica de la sociedad el objetivo de la organización política es la

conservación del todo. No hay en ella puesto para los derechos que no sólo la preceden si

no que pretenden directamente mantenerse fuera de ella y hasta de someterla a las propias

exigencias... en una concepción individualista el todo es el resultado de la libre voluntad de

las partes."8

3 Norberto Bobbio, L'età dei diritti, pág. 116. Citado por la Corte Constitucional en la sentencia C-1040 de

2005. 4 Colombia, Congreso de la República, Acto Legislativo 02 de 2004. D.O. 45.775 de 28 de diciembre de

2004. Por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 5 Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-1040 de 2005, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda. 6 Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-1043 de 2005, Magistrado Ponente, Dr. Manuel José Cepeda 7 Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2006, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra. 8 Norberto Bobbio , L'età dei diritti, citado por la Corte Constitucional en la sentencia C-1040 de 2005.

3

Resultado de lo anterior es que la Corte Constitucional colombiana acoge el postulado

individualista de Bobbio, para determinar que el enfoque que adopta la Constitución

Política es de carácter individual; es decir, que se enfoca en la persona y descarta una

concepción organicista.

Teniendo ello como referencia, se presentará lo que ha sido hasta ahora la visión del Estado

a través de sus políticas legislativas, partiendo de 1991 hasta 2011, con algunas referencias

a leyes anteriores, para determinar si existe un reconocimiento de la familia como sujeto o,

por el contrario, como un derecho de la persona, denotando en el último caso una aparente

tendencia radical hacia el individualismo, en la medida en que existe una línea legislativa

sólida frente al derecho del individuo a tener una familia y a no ser separado de ella, pero

no una agenda política que determine la expedición de las leyes en función o consideración

a la familia como sujeto o, como lo dice el artículo 42 constitucional, como núcleo

fundamental de la sociedad, pues, se insiste, la Constitución no reconoce al individuo cómo

tal - núcleo fundamental-, sino a la familia9.

II. Formas de constituir familia en la Constitución Política de 1991: visión

voluntarista

La familia, según el texto del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, se

constituye “por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una

mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”, previsión que

implica el reconocimiento de situaciones y decisiones diversas por las cuales una, dos o

más personas, unidas entre sí, deciden constituirla voluntariamente, por relaciones filiales,

naturales, afines, contractuales, amorosas, solidarias, afectivas, de apadrinamiento, de

prohijamiento, de apego, de asistencia mutua o de respeto.

9 El cual se refleja con mayor énfasis en la protección constitucional a los niños, las niñas y los adolescentes,

derecho que fuera discutido en la Mesa Redonda de Expertos reunida en Ginebra Suiza entre el 8 y el 9 de

noviembre de 2001, Organizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)

y el Instituto de Posgrado en Estudios Internacionales de Ginebra. A este respecto, también pueden consultarse las sentencias T-292-04, la T-278 de 1994 y la T-215 de 1996, proferidas por la Corte

Constitucional, en las cuales se destaca el carácter de prevalente que tiene el derecho de toda persona a no ser

separado de la familia

4

La redacción del inciso primero del artículo citado incorpora cuatro posibilidades

semánticas plenamente identificables a la luz de la gramática de la lengua española,

partiendo del uso de vocablos disyuntivos como la “o”, la puntuación, y el copulativo “y”,

que abren paso a posibilidades jurídicas para constituir familia, como son: i. Por vínculos

naturales; ii. Por vínculos jurídicos; iii. Por la decisión libre de un hombre y una mujer de

contraer matrimonio y; iv. Por la voluntad responsable de conformarla10

.

La lectura analítica del texto constitucional permite concluir que los límites en que itera el

concepto de familia desbordan ampliamente el marco del matrimonio, la unión marital o la

adopción, instituciones tradicionales que se forman a partir de una unión que es producto

del amor sexuado y monogámico o bien del prohijamiento, permitiendo otras formas de

constitución fundadas en el amor no sexuado, en el respeto, en el apadrinamiento, en la

solidaridad, en el afecto, en el apego, en la asistencia mutua o en la crianza11

.

A partir del estudio de la Constitución y de las leyes, se identificó que, en Colombia, la

familia puede constituirse por vínculos naturales como la filiación, por vínculos jurídicos

como el matrimonio o la adopción, por progenitura responsable, por la unión marital de

hecho, por crianza o adopción de hecho, por cohabitación en el hogar, por unidad

doméstica y en general por lazos de solidaridad y apego.

Por vínculo natural, se entiende aquella relación que proviene del parentesco de

consanguinidad (parentesco natural), en línea que proviene de un mismo tronco o raíz. Este

tipo o forma de constituir familia, se encuentra regulado actualmente en el Código Civil.

Los vínculos jurídicos, como la adopción, establecen la posibilidad de constituirla mediante

el prohijamiento, con ciertas limitaciones de origen remoto en la legislación, tales como la

edad mínima del adoptante, la homogeneidad sexual, la relación troncal respecto de los

demás miembros de la familia12

, la concepción de hijos legítimos como causal de extinción

10 Montoya, L E., Derecho de Familia: El drama constitucional de los derechos, Jurídica Radar, Bogotá,

2009, pp. 305. 11 Salvamento de voto parcial del Magistrado Jaime Araújo Rentería a la sentencia C-075 de 2007 proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional que hizo extensiva la unión marital de hecho a parejas del mismo

sexo. 12 Puede citarse en este caso la institución de la adopción simple, Derogada por el Decreto 2737 de 1989.

5

del vínculo, la posibilidad de revocación o de destrate (Código Civil de 1873 y Ley 75 de

1968) y la limitación de edad para el adoptivo, situaciones todas que constituían el lindero

para la formación de la familia bajo este tipo de vínculo. Actualmente, esta institución está

íntegramente regulada por la Ley 1098 de 2006, que estableció, entre otros aspectos: i. el

parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que se extiende a todas las líneas y grados

a los consanguíneos, adoptivos o afines de estos; ii. El adoptivo deja de pertenecer a su

familia biológica y se extingue todo parentesco de consanguinidad; iii. Pueden adoptar las

personas solteras; iv. Pueden adoptar conjuntamente los compañeros permanentes, que

demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años; v. Podrá adoptarse

al mayor de edad, cuando el adoptante hubiera tenido su cuidado personal y haber

convivido bajo el mismo techo con él, por lo menos dos años antes de que cumpliera los

dieciocho años.

Mediante la ley 54 de 1990, se reconoció la Unión Marital de Hecho, régimen por el cual,

mediante la unión de un hombre y una mujer que sin estar casados, hacen una comunidad

de vida permanente y singular. Según la citada ley, se denominan compañero y compañera

permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho. Según las

reglas, tradiciones, usos y costumbres, la casilla jurídica a que corresponde la unión marital

es aquella reglada por la cuarta de las posibilidades ya propuestas, esto es, la voluntad

responsable de conformarla, posición que había sido rectificada desde la sentencia C-507

de 2004 proferida por la Corte Constitucional, en la cual se afirmó respecto de la expresión

“voluntad responsable de conformarla” que allí “se incluyen figuras como la unión marital

de hecho (unión libre estable) o el 'amaño' (unión libre temporal, con futura promesa de

matrimonio), dos formas de organización familiar cuyo número ha aumentado durante las

últimas décadas.”.

Una tercera forma admitida para la constitución de familia, cuyo linaje jurídico tiene

ascendencia en el cuarto de los supuestos consagrados en el artículo 42 de la Constitución

Política, esto es, la voluntad responsable de conformar familia, se denomina progenitura

6

responsable13

. Se encuentra consagrada en el inciso séptimo del artículo 42 de la

Constitución, así como en otras normas de rango constitucional, como son el libre

desarrollo de la personalidad (art. 16)14

, el derecho a fundar familia (art. 42-1) y los

derechos de los niños (art. 44), así como la Declaración Universal de los Derechos

Humanos de 1948 (art. 16), la Convención Europea de Derechos Humanos (art. 12), la

Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Convención sobre los

derechos del niño de 1989 (arts. 5 y 12.1), previsiones que consagran la posibilidad que

tienen los menores de edad de instituir una familia a partir de la concepción temprana, a la

cual se suma la autorización para contraer matrimonio a partir de la edad madura y núbil,

sin ninguna restricción, a casarse y fundar una familia15

.

La quinta posibilidad prevista en el derecho interno colombiano es la denominada familia

de hecho o de crianza, reconocida por el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley

1098 de 2006), que determina que el estado reconoce el cumplimiento del deber de

solidaridad que ejerce la familia diferente a la de origen, que asume la protección de

manera permanente de un niño, niña o adolescente y le ofrece condiciones adecuadas para

el desarrollo armónico e integral de sus derechos. Por su parte, los artículos 42 y 44 de la

Constitución consagran el derecho que tiene toda persona a tener una familia y a no ser

separado de ella. Este tipo de familia encuentra su fundamento ya no en relaciones jurídicas

o naturales, sino en valores y principios como el afecto, el amor, la protección, la

solidaridad, el prohijamiento, el respeto, la asistencia mutua o el apego16

, conceptos todos

que tienen raigambre histórico y jurídico en la tradición de derecho que impera actualmente

en Colombia.

13 Nisimblat, Nattan. ¿Cómo se constituye la familia? Documento in press, resultado del proyecto

“Comprender mejor las familias fragilizadas en contextos latinoamericanos.”. 14 En sentencia C-098 de 1996, la Corte Constitucional declaró que “la protección constitucional de la persona

en su plenitud, bajo la forma del derecho a la personalidad y a su libre desarrollo (C.P., arts. 14 y 16),

comprende en su núcleo esencial el proceso de autónoma asunción y decisión sobre la propia sexualidad.” 15 El vocablo núbil fue interpretado por la Corte Constitucional colombiana como aquella expresión que se

emplea para referirse a una persona que “está en edad de contraer matrimonio” y que, según el diccionario de

la Real Academia Española, es un adjetivo que preferentemente se usa para referirse a la mujer, no al varón y

que es sinónima de las voces “casadero” y “casadera”, usadas también para referirse a “quien está por

casarse”(Corte Constitucional, sentencia C-507 de 2004, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda

Espinosa). 16 Al respecto consúltense las sentencias T-495 de 1997, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, T - 592

de 1997, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía y T-292 de 2004, Magistrado Ponente Dr. Manuel José

Cepeda Espinoza.

7

Una sexta manera de constituir familia se encuentra en el concepto de hogar, de antaño

conocido en la Política de Aristóteles, quien, citando el poema de Hesíodo (primero y ante

todo, casa, mujer y buey de labranza), propuso el concepto de “casa” (oikía u oîkos) como

la comunidad constituida naturalmente para la vida cotidiana y evocando a Carondas y a

Epiménides, identificó a sus miembros como aquellos que comparten harina y pan o los

que comparten la mesa17

.

En la legislación colombiana el hogar se define como “la persona o grupo de personas,

parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades

básicas, con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas”18

.

El concepto de hogar fue también reconocido por la Ley 387 de 1997, el Decreto 2569 de

2000 y la Sentencia T-025 de 2004, proferida ésta última por la Corte Constitucional, según

los cuales, “se entiende por hogar desplazado, el grupo de personas, parientes, o no, que

viven bajo un mismo techo, comparten los alimentos y han sido afectadas por el

desplazamiento forzado por la violencia”19

, creando así una categoría específica para

efectos de la atención y reparación debido a las personas desplazadas.

Federico Puig Peña20

, comentarista del derecho civil español, señaló que la mayoría de los

autores “entienden que la voz 'familia' significaba en sus orígenes una convivencia

localizada en un hogar. El sánscrito deriva la palabra de Dhá (asentar), Dhaman (asiento,

morada, casa). El griego tiene las mismas expresiones denotadoras de domicilio, vivienda;

17 Aristóteles, Política. Editorial Losada, S.A., Buenos Aires, 2005, pp. 54. 18 Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Cartilla de conceptos básicos e

indicadores demográficos, Bogotá, 2009. El concepto de hogar se determinó como resultado de un consenso

entre todas las direcciones técnicas del DANE, con lo cual se buscó la homologación de las diferentes

investigaciones con el censo, teniendo en cuenta que éste conforma los marcos para las diferentes

investigaciones, así como una homologación con el utilizado por la CAN, el cual tiene algunas diferencias

con el contexto colombiano. 19 Consúltese también el artículo “Acción pública frente a la gestión de indicadores de goce efectivo de los

derechos de la familia desplazada por la violencia en Colombia”, publicado en la revista Studiositas, edición de abril de 2010, 5(1):25-40, autores María Eugenia Guerrero Useda, Martha Helena Guerrero Barón y

Nattan Nisimblat. 20 Puig, F., Tratado de Derecho Civil Español. Tomo II. Derecho de Familia. Vol. I. Teoría General del

Matrimonio, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1947, pp. 3.

8

otras tesis, por el contrario, intentan buscar otra significación buscando su etimología en

famel, hambre, porque quizás en la familia se satisfacen las primeras necesidades”.

Sarmiento señala, por el contrario, que la etimología que sostiene la raíz vocal de la familia

se encuentra en la voz famulus-a-um, que expresa sometido, sumiso. Famulus-i que indica

esclavo, servidor, sacerdote de una divinidad. Familia-ae significó la servidumbre de una

casa, y familiaris-ae, que forma parte de los esclavos de una casa.21

Estas formas de constituir familia –casa, hogar- se enmarcan en el cuarto de los postulados

insertos en el artículo 42 de la Constitución Política, esto es, la voluntad responsable de

conformarla.

La séptima de las vías de constitución familiar se encuentra en el concepto de unidad

doméstica, consagrada en la ley 294 de 1996 -por la cual se dictaron normas para prevenir,

remediar y sancionar la violencia intrafamiliar-, según la cual, para los efectos de la

protección, la familia se integra por los cónyuges o compañeros permanentes; el padre y la

madre de familia; los ascendientes, descendientes y adoptivos y por todas las demás

personas que integran la unidad doméstica, entendidas éstas como aquellas personas que,

en iguales o parecidos términos que los establecidos en la Ley 387 de 1999, viven bajo un

mismo techo y comparten los alimentos.22

Otras formas de constituir familia se encuentran en los estudios antropológicos, a los cuales

se remitieron las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente que dieron origen al

actual artículo 42 de la Constitución, pues de esa exposición inicial realizada en la

Asamblea Nacional Constituyente surgió el texto final, el cual, además de recoger las

motivaciones de los representantes, incluyó sendas posibilidades de constitución de la

familia a partir de otras formas no matrimoniales, para aquellas personas que “no tengan

entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales, si llenan los requisitos de ley, su

21 Sarmiento, E, Elementos de Derecho de Familia, Facultad de Derecho, Bogotá, 1999, pp. 4. 22 Una breve alusión al derecho comparado se encuentra en el texto de Daniel Hugo D’Antonio, Francisco A.M. Ferrer y María Josefa Méndez Acosta, Derecho de Familia, Tomo IV, Rubinzal – Culzoni Editores,

Buenos Aires, 2008, página 341, quienes destacan que según el artículo primero de la Ley 24.417 de

protección contra la violencia intrafamiliar en la República de Argentina, que “para los efectos de esta ley se

entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o las uniones de hecho”.

9

conciencia, sus costumbres o tradiciones, su religión o sus creencias”, siendo necesario

aclarar que la referencia que se hizo en la exposición al “lleno de los requisitos de ley” no

quedó contemplada en la redacción final del artículo 42, lo cual indica que no se defirió en

el legislador la potestad de determinar las formas de constituir familia, como sí se hizo para

el caso del matrimonio, el estado civil y la progenitura responsable (art. 42, incisos 8, 9, 10

y 11), lo cual otorga un amplio margen de poder configurativo23

consignado en la cláusula

general de competencia del artículo 150 de la Constitución, para que el Congreso regule

ampliamente la materia.

Es claro entonces que la Constitución colombiana no define si existe un tipo específico de

familia y, por ende, el Estado no reconoce privilegios a modelos predefinidos.

III. La familia como sujeto

La revisión de los documentos que presentan resultados sobre los estudios acerca de la

familia, así como de los instrumentos jurídicos que la reconocen y protegen a partir de la

expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991, evidenció la necesidad de

definir si la familia, en tanto institución social, es sujeto, y por lo tanto titular de derechos,

o si, por el contrario, la familia es un derecho del individuo, que la integra y que la invoca

como ser autónomo y político.

En el año 2009 la legislación interna incorporó un enfoque de derechos24

como principio de

aplicación de las leyes sobre protección a la familia25

, que significó el reconocimiento

implícito de personería jurídica, entendiendo por personalidad jurídica la capacidad que se

le atribuye a una persona o a un grupo de personas, de ejercer derechos, y adquirir

23 El concepto “libertad de configuración¨ significa el poder que tiene el Congreso para expedir las leyes, sin

más limitaciones que las que le impongan la Constitución y los tratados internacionales. (Corte

Constitucional, Colombia, Sentencia C-038 de 1995, Magistrado Ponente Dr. Alejando Martínez Caballero). 24 Sobre la política enmarcada conceptualmente en un enfoque de derechos, ver “Acción pública frente a la

gestión de indicadores de goce efectivo de los derechos de la familia desplazada por la violencia en

Colombia”, publicado en la revista Studiositas, edición de abril de 2010, 5(1):25-40, autores María Eugenia

Guerrero Useda, Martha Helena Guerrero Barón y Nattan Nisimblat. 25 Ley 1361 de 2009, artículo 3º: “Principios. En la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta los

siguientes principios: Enfoque de derechos. Dirigido hacia el fortalecimiento y reconocimiento del individuo

y de su familia como una unidad.”.

10

obligaciones, de modo que puedan hacerse responsable por ellas. De allí que en el derecho

de las personas se consagren dos grandes categorías de sujetos, como son: i. Las personas

naturales, entendidas como seres humanos, y; ii. Las personas jurídicas, entendidas como

entes abstractos, morales o ficticios, distintas de las personas que las conforman.

Tal división conceptual (Familia como sujeto- familia como derecho) encuentra sustento en

la decisión constitucional adoptada en 1991, que asignó en la familia el rol nuclear

fundamental de la sociedad colombiana, a pesar de la breve exposición de motivos

consignada en el Informe-Ponencia para primer debate en Plenaria de la Asamblea

Nacional Constituyente sobre los derechos de la familia, el niño, el joven, la mujer, la

tercera edad y los minusválidos26

, según la cual “no es necesario discutir porqué la familia

es el núcleo, principio o elemento fundamental de la sociedad (pues) se reconoce a ella este

lugar de privilegio dentro de la escala social porque todos deberíamos nacer, vivir y morir

dentro de una familia”27

, discusión que, tal vez, se entendió clausurada con la adopción del

numeral tercero del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de

26 (Gaceta Constitucional No. 85: Informe-Ponencia para primer debate en plenaria sobre los derechos de la

familia, el niño, el joven, la mujer, la tercera edad y los minusválidos. Constituyentes Jaime Benítez Tobón,

Iván Marulanda Gómez, Angelino Garzón, Tulio Cuevas Romero, Guillermo Perry, Guillermo Guerrero

Figueroa). 27 Jaime Orá, al analizar el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, afirma que “…es

un poco más polémico –que el 15-, dado que proclama el derecho a casarse sin ningún tipo de restricción y

funda una familia, configurando a ésta como el «elemento natural y fundamental de la sociedad». Decimos

que es un artículo polémico porque algunas delegaciones del mundo islámico presentes en las discusiones que condujeron a la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresaron ciertas

reservas al respecto motivadas fundamentalmente por factores de tipo cultural y de tipo religioso. Tal es así

que, finalmente, como sabemos, Arabia Saudí se abstuvo en la votación final sobre la Declaración Universal

porque no estaba totalmente de acuerdo con la redacción final de este artículo 16 y del artículo 18 que luego

comentaremos. En este sentido, un gran conocedor de los derechos humanos como es el internacionalista

australiano Philip Alston ha recomendado «la importancia de ser culturalmente sensibles en nuestra

interpretación y aplicación de alguna de las normas contenidas en la Declaración», citando en especial este

artículo 16 y su afirmación de que la familia es «el elemento natural y fundamental de la sociedad»27. Esta

formulación puede que sea cierta en el mundo occidental, pero a medida que nos alejamos, en sentido

cultural y antropológico, de ese mundo, esa misma afirmación se va difuminando y comienza a perder nitidez

progresivamente. En última instancia, este tema nos está planteando la controvertida y espinosa cuestión de

la universalidad de los derechos humanos recogidos en la Declaración, cuestión que todavía no se ha resuelto de una manera definitiva en la comunidad internacional.” Gómez Isa, Felipe y Orá Jaime, La

protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI. Universidad de Deusto,

Bilbao, 2004, pp., 138.

11

1948, según el cual “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene

derecho a la protección de la sociedad y del Estado”28

.

Esta división parte de los postulados insertos en su preámbulo y los artículos primero,

segundo, quinto, cuarenta y dos, cuarenta y tres y noventa y cinco numeral segundo, que

consagran: i. La forma de constituir familia; ii. Los derechos de la familia y de sus

integrantes; iii. El derecho del individuo a la familia y; iv. El papel o función de la familia

en el Estado.

En estudios previos29

fueron revisadas las políticas públicas en torno a las familias

fragilizadas30

y corresponde ahora describir la visión que tiene el Estado colombiano acerca

de la familia, tomando como punto de partida el artículo cuarenta y dos de la Constitución

Política de Colombia de 1991 y, con tal fin, se analizan los textos fundamentales que dan

cuenta de la evolución de la persona, de ésta en la conformación de la familia, de ella como

origen de la polis y de ésta como fundamento del Estado, a partir de la visión aristotélica,

donde el todo es necesariamente anterior las partes y una vez destruido aquél perecen ellas

por razón de su función31

.

El concepto de familia, desde esta concepción, es entonces antecedente al tratamiento que

pueda encontrarse en la legislación en que ella se sustenta en una sociedad, razón por la

28

DUDH, Artículo 16: «1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo

mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la

sociedad y del Estado».. 29 Ver: 1. Guío Camargo, Rosa Elizabeth. El concepto de familia en la legislación y en la jurisprudencia de la

Corte Constitucional Colombiana. En Studiositas Vol. 4, No. 3. Diciembre de 2009. Páginas 65 a 81. 2.

Nattan Nisimblat. ¿Cómo se constituye la Familia? 2011. 3. “Acción pública frente a la gestión de indicadores

de goce efectivo de los derechos de la familia desplazada por la violencia en Colombia”. Revista Studiositas,

edición de abril de 2010, 5(1):25-40. 4. Acceso a la Educación de la población desplazada por el conflicto

armado en Colombia 1999-2009. María Eugenia Guerrero Useda y Martha Helena Guerrero Barón. Revista

Studiositas. Agosto de 2009. Volumen 4 Número 2. 30 Concepto que, a priori, no se definirá en el presente escrito, pues hace parte de las conclusiones de la investigación y del glosario. 31 Aristóteles, Política. Editorial Losada, S.A., Buenos Aires, 2005, Traducción de María Isabel Santa Cruz y

María Inés Crespo, pp. 58.

12

cual se revisaron conceptos filosóficos que dan cuenta de la visión funcional de la familia32

,

partiendo de la expresión contenida en el inciso primero del artículo cuarenta y dos de la

Constitución, según el cual, la familia es el núcleo esencial de la sociedad, de la cual

surgen algunas preguntas, que pueden ser o no resueltas a partir de la lectura de los

siguientes postulados insertos en la norma, a saber: se constituye por vínculos naturales o

jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la

voluntad responsable de conformarla, pues, en apariencia, el bloque normativo determina

dos proposiciones jurídicas plenamente diferenciables la una de la otra, como son, en el

primer caso, una definición extrínseca determinada por su función o propósito (núcleo

fundamental de la sociedad) y, en el segundo, una definición intrínseca, determinada por su

constitución (vínculos naturales, vínculos jurídicos, matrimonio y voluntad responsable de

conformarla).

Si ello es así, como en efecto se infiere, las preguntas que emergen de la lectura de la norma

son aquéllas que tienden a resolver el problema de investigación, que gravita en torno a si

la Constitución Política define o no a la familia y, si lo hace, cuál es el marco elegido por el

Constituyente, según la redacción final plasmada en el ya citado artículo cuarenta y dos,

pues, como desde ya se anuncia, una definición puede postularse partiendo de lo que el

objeto es en sí mismo (lo que es) y por los elementos que lo distinguen de otro (lo que no

es), ora por lo que su función determina, es decir, por su obra y su potencia operativa33

, por

razón de su papel en un todo34

, que en este caso será la sociedad, lo cual evidencia una

definición bajo el concepto aristotélico de ergon (todo y parte), postulado en la Ética

32 “Todo estado está conformado por una asociación de familias que tienden a un bien común y este bien es el

objeto más importante de esta asociación de tipo político”. Aristóteles. La Política. Libro I. Ediciones Istmo.

2005. 33 Aristóteles, Ética Nicomaquea. Política. Editorial Porrúa, S.A., México, 1982, Traducción de Antonio

Gómez Robledo, pp. 159. 34 “Pero sólo en la ciudad entendida como “ciudad-estado” griega, puede el hombre realizarse

“plenamente”. Por eso para Aristóteles, el estado es también una comunidad natural, contrario a la opinión

de los sofistas que lo consideraban como una creación convencional. El estado es un todo del que el

individuo, la familia, la aldea, son solo una parte. El estado es el resultado de un proceso evolutivo: el individuo engendra la familia, ésta se instala en la casa; luego viene la tribu (aldea) y, por fin la polis, el

estado”. Gajate Monte, José. Historia de la filosofía, Aristóteles, metafísica, ética y política. No. 4. Editorial

El Búho Ltda. Santafé de Bogotá. Primera edición, 1995, pp. 19.

13

Nicomaquea y la Política, y que fuera retomado posteriormente por Thomas Hobbes35

e

Isaac Newton.

Por ello, es menester preguntarse si la Constitución incorporó una definición funcional-

estructuralista, pues del primero de los postulados normativos a los que se hizo alusión se

desprende una definición funcional (visión política de la familia) y, del segundo, una visión

estructural -la forma de constituirla-, punto sobre el que se trató en escrito anterior36

en el

cual se determinó que, según la redacción final del inciso primero del artículo 42, la familia

se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una

mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla, postulando

algunas bases conceptuales y conclusiones.

En lo que respecta a la definición funcional estructuralista, que es lo que a este capítulo

concierne, se observa una visión teleológica de la familia, así como, también, orgánica y

celular. El funcionalismo estructural supone una interrelación constante de los elementos

que conforman un todo en cuanto a sus metas (thelos), valores y funciones; bajo este

modelo, las instituciones que tienden a buscar un orden social y a mantenerlo actúan con

los individuos para lograr una autorregulación. La teoría de Talcott Parsons y de Niklas

Luhman explica cómo los componentes del sistema de tipo orgánico están en relación

funcional con el todo, determinándolo y siendo determinado por él37

, lo cual no es del todo

alejado de los conceptos aristotélicos de ergon y thelos, que afirman la unidad del ser, pero

no en términos de su individualidad, sino de su finalidad.

Luego, si esta es la visión que se identifica en la Constitución, la familia obedecería a un

thelos muy definido, que se identificaría con la plenitud del individuo como parte y como el

todo, pero con una finalidad específica: ser el núcleo esencial de la sociedad. Ello impone

35 El determinismo Hebbesiano parte del supuesto de la articulación y determinación de procesos y realidades

de acuerdo con leyes preexistentes, de modo que el resultado de tal articulación pueda estar sometida al azar o

la contingencia. 36 Nisimblat, Nattan. ¿Cómo se constituye la familia? Documento in press, resultado del proyecto

“Comprender mejor las familias fragilizadas en contextos latinoamericanos.”. 37 OQUENDO, Luis J. González, La presencia de Talcott Parsons en en el trabajo teórico de Niklas Luhman.

En revista Reflexión Política, año 5, vol. 5. Número 010. En

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/110/11051004.pdf (Consultado el 9 de diciembre de 2011).

14

redefinir el papel de las instituciones y normas que regulan actividades como la empresa y

el trabajo, pues, según este enfoque, la Constitución no evocó al individuo como núcleo

esencial de la sociedad sino a la familia, que es su thelos y por ello cualquier referencia a la

sociedad no buscaría satisfacer al individuo, sino a la familia.

Sin embargo, otras normas constitucionales como las que consagran la dignidad, la

intimidad y el trabajo, así como las instituciones por las cuales se protege a la familia y

aquéllas que regulan sus derechos, no contienen previsiones normativas que atiendan a esta

visión, es decir, la de fungir como núcleo fundamental de la sociedad, pues a pesar de la

redacción del artículo 42 de la Constitución, no fue hasta el año 2009 con la expedición de

la ley 136138

que la familia fue considerada como un sujeto, un órgano, un ente autónomo,

capaz de ejercer derechos e invocar su protección, tal como lo evidencia la política estatal

reflejada en las leyes que se expidieron a partir de 1991, las cuales si bien tuvieron como

objeto la protección de la familia, ella no fue considerada como tal sino como un derecho

del individuo.

2.2. Visión del Estado a través de los instrumentos de protección jurídica a la familia

La Constitución Política de 1991 consagró en su título primero las normas relativas a los

principios fundamentales; en el título segundo, las relacionadas con los derechos, las

garantías y los deberes y dentro de este, en cinco capítulos, los derechos fundamentales

(Cap. 1º), los derechos sociales, económicos y culturales (Cap. 2º), los derechos colectivos

y del ambiente (Cap. 3º), los mecanismos y acciones de protección (Cap. 4º) y los deberes y

obligaciones (Cap. 5º).

En el capítulo segundo, que trata sobre los derechos los derechos sociales, económicos y

culturales se consagra a la familia como núcleo esencial de la sociedad39

; sin embargo,

38 República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1361 (diciembre 3 de 2009). Por medio de la cual

se crea la ley de Protección Integral a la Familia . Bogotá, D.O. No. 47.552, 2009. 39 Esta redacción corresponde, casi en su literalidad, a la adoptada en la Carta Internacional de los Derechos

Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) determinó en su artículo 19, numeral

tercero: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la

sociedad y del Estado.” Esta misma redacción se incorporó en el artículo 23 del Pacto Internacional de

15

otros artículos dispuestos en los demás capítulos del título segundo consagran su

protección.

Así, los artículos 5º y 42 determinan que es núcleo fundamental de la sociedad; los

mandatos 13 y 43 consagran la prohibición a la discriminación por razones de sexo, raza,

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica y como deberes

estatales, los de promover las condiciones para lograr una igualdad real y efectiva, adoptar

medidas en favor de los grupos discriminados o marginados (mujeres y hombres cabeza de

familia, mujeres en estado de embarazo y después del parto); el artículo 15 consagra del

derecho a la intimidad familiar; el artículo 28 prevé la libertad familiar; el artículo 33 la no

autoincriminación; el artículo 46 consagra la protección a las personas de la tercera edad.

El Estado colombiano, en relación con los derechos de la familia y de sus integrantes, ha

ratificado tratados en los cuales se protegen derechos tales como la igualdad al interior de la

familia40

; la libertad personal y familiar4142

. De ellos se deduce, sin embargo, que la

protección a la familia y sus integrantes enfoca la atención en la infancia y en los

instrumentos que permitan salvaguardar a las personas víctimas de la violencia y de

conflictos armados no internacionales y aunque la Constitución Política destaca la especial

protección de los miembros de la tercera edad, durante el periodo 1991 – 2010 no se han

suscrito instrumentos internacionales de protección expresa a este grupo, pues, a pesar de

que en el informe sobre Derechos Humanos de Personas Mayores rendido por el Secretario

General para la Asamblea de las Naciones Unidas (A/66/173), se determinó que si las tasas

de mortalidad y natalidad continúan descendiendo, según la tendencia actual, en el año

2050 una de cada cinco personas tendrá sesenta años o más, y en el 2150 tendrá esa edad

Derechos Civiles y Políticos (New York, 16 de diciembre de 1966, aprobado en Colombia mediante la ley 74

de 1968). Por su parte, el artículo 10º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(New York, 1966: L.74/78), declaró que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que se debe

conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y

asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la

educación de los hijos a su cargo.” 40 Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la

ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994 (Ley 248 de 1995). 41 Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, suscrita en Nueva York el 14 de diciembre de 1973 (Ley 169 de 1994). 42 Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,

adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 (Ley 1418 de 2010)

16

una de cada tres personas, destacando el informe que “la mayoría de los tratados

internacionales de derechos humanos establecen obligaciones internacionales aplicables

para la protección de las personas mayores, tales como el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer

y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, hay

pocas referencias explicitas sobre personas mayores en instrumentos internacionales

vinculantes de derechos humanos”.

La legislación interna en Colombia, -tomando como punto de partida los preceptos

constitucionales a partir de 1991-, establece formas específicas de protección a la

institución de la familia como tal en cuanto a su integración y la igualdad de sus

integrantes, sin desconocer el contexto de violencia del momento actual (conflicto armado,

desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, familia monoparental), e

igualmente lo hace con sus integrantes (mujeres en estado de embarazo, niños, niñas,

adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad absoluta y

relativa, entre otros) y también protege a la familia en situaciones especiales.

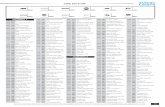

La revisión de las normas que consagran derechos y mecanismos de protección, evidencia

que la política se centra en el individuo y no en la familia como sujeto, tal como se

desprende de la lectura de leyes como la 82 de 1993, 258 de 1996, 294 de 1996, 319 de

1996 y 495 de 1999.

La ley 82 de 199343

determinó en su artículo 2º la jefatura femenina de hogar, como una

categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos,

culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en

las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición

y condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de políticas

públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad

civil. De acuerdo con la norma, es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada,

43 Ley 82 de 1993 (noviembre 3) Diario Oficial No. 41.101, de 3 de noviembre de 1993. Por la cual se

expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia.

17

ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o

socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o

incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial,

síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de

los demás miembros del núcleo familiar.

La ley 258 de 199644

creó una forma de protección de la familia matrimonial, otorgando el

derecho a uno o ambos cónyuges de afectar a vivienda familiar un bien inmueble destinado

a la habitación de la familia.

La ley 294 de 199645

precisó quiénes integran la familia, partiendo del postulado del

artículo 42 de la Constitución, determinando que la componen los cónyuges o compañeros

permanentes46

, el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, los

ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y todas las demás

personas que de manera permanente se hallan integrados a la unidad doméstica.

La ley 319 de 199647

determinó las obligaciones que tiene el Estado colombiano, entre

otras, las de garantizar el derecho de toda persona a constituir familia, brindar adecuada

protección al grupo familiar y en especial a conceder atención y ayuda especiales a las

madres antes y durante un lapso razonable después del parto, a garantizar a los niños una

adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar, a

adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena

maduración de sus capacidades física, intelectual y moral y a ejecutar programas especiales

de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en

44 Ley 258 de 1996 (Enero 17). Diario Oficial No. 42.692, de 18 de enero de 1996. 45 Ley 294 de 1996 (julio 16). Diario Oficial No. 42.836, de 22 de Julio de 1996. Por la cual se desarrolla el

artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia

intrafamiliar. 46 Corte Constitucional, sentencia C-029-09 de 28 de enero de 2009, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar

Gil: declarado exequible “…en el entendido de que, para los efectos de las medidas administrativas de

protección previstas en esa ley, la misma también se aplica, en igualdad de condiciones, a los integrantes de

las parejas del mismo sexo”. 47 Ley 319 DE 1996. (Septiembre 20). Diario Oficial No. 42.884, de 24 de septiembre de 1996. Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de

noviembre de 1988.

18

el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y

responsabilidad.

La ley 495 de 199948

modificó la ley 70 de 1931, que creó el patrimonio inembargable de

familia, y entendió aquélla como la compuesta por un hombre y una mujer mediante

matrimonio, o por compañero o compañera permanente y los hijos de éstos y aquéllos

menores de edad, así como aquélla únicamente por un hombre o mujer mediante

matrimonio, o por compañero o compañera permanente.

La ley 861 de 200349

, por su parte, definió que el único bien inmueble urbano o rural

perteneciente a la mujer cabeza de familia -definida en la ley 82 de 1993-, se constituye en

patrimonio familiar inembargable a favor de sus hijos menores existentes y de los que estén

por nacer50

.

La Ley 1361 del 3 de diciembre de 2009 ordenó la protección integral y universal de la

familia colombiana y adoptó disposiciones necesarias para la elaboración de una política

pública para la familia (art. 1º), destacando, como puntos más relevantes la definición de

principios como equidad, solidaridad, descentralización, integralidad y concertación,

participación, corresponsabilidad, atención preferente y universalidad (art. 3º).

Estableció, así mismo, una carta de derechos de la cual es titular la familia y sobre la cual el

Estado y la sociedad tienen la obligación de garantizarle su pleno ejercicio (art. 4º), así

como los deberes que el Estado y la sociedad tienen con esta institución (art. 5º), en

especial el de corresponsabilidad (art. 13). La ley trazó los objetivos (art. 11) y líneas de

48 Ley 495 de 1999 (febrero 8). Diario Oficial No. 43.499, de 11 de febrero de 1999. Por medio de la cual se

modifica el artículo 3o., 4o. (literal A y B) 8o. y 9o. de la ley 70 de 1931 y se dictan otras disposiciones afines

sobre constitución voluntaria de patrimonio de familia. 49 Ley 861 de 2003 (diciembre 26). Diario Oficial No. 45.415, de 29 de diciembre de 2003. Por la cual se

dictan disposiciones relativas al único bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer cabeza de

familia. 50 Corte Constitucional, Sentencia C-722-04 de 3 de agosto de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar

Gil. Exequible “... en el entendido, que el beneficio establecido en dicha ley a favor de los hijos menores de la mujer cabeza de familia se hará extensivo a los hijos menores dependientes del hombre que, de hecho, se

encuentre en la misma situación que una mujer cabeza de familia, en los términos del artículo 2 de la ley 82

de 1993.”

19

intervención de la Política Nacional de Apoyo a la Familia (art. 12) y en cuanto a su

constitución, considera como familia numerosa aquella que reúne más de tres (3) hijos.

El artículo 4º incorporó un catálogo de derechos de la familia51

, y para ello determinó la

corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad. Sin embargo, de la lectura específica de

cada uno de tales derechos se desprende que la protección que se busca no es, en sí, para la

familia, sino para el individuo, pues atiende al reconocimiento de derechos que son

exclusivos de la persona humana, situación que ya había sido definida por la jurisprudencia

constitucional desde 1992, según la cual “para los efectos relacionados con la titularidad de

la acción de tutela se debe entender que existen derechos fundamentales que se predican

exclusivamente de la persona humana, como el derecho a la vida y la exclusión de la pena

de muerte (artículo 11); prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas

crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12); el derecho a la intimidad familiar (artículo

15); entre otros. Pero otros derechos ya no son exclusivos de los individuos aisladamente

considerados, sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones,

cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o

realizar los intereses comunes” 52

.

51 Ley 1361 de 2009, artículo 4o. Derechos. El Estado y la Sociedad deben garantizar a la familia el ejercicio

pleno de los siguientes derechos: 1. Derecho a una vida libre de violencia. 2. Derecho a la participación y

representación de sus miembros. 3. Derecho a un trabajo digno e ingresos justos. 4. Derecho a la salud plena y

a la seguridad social. 5. Derecho a la educación con igualdad de oportunidades, garantizando los derechos a la

asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, en condiciones de universalidad, equidad, calidad

y gratuidad. 6. Derecho a la recreación, cultura y deporte. 7. Derecho a la honra, dignidad e intimidad. 8.

Derecho de igualdad. 9. Derecho a la armonía y unidad. 10. Derecho a recibir protección y asistencia social

cuando sus derechos sean vulnerados o amenazados. 11. Derecho a vivir en entornos seguros y dignos. 12.

Derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos. 13. Derecho a la orientación y asesoría en el

afianzamiento de la relación de pareja. 14. Respeto y libertad en la formación de los hijos de acuerdo a sus

principios y valores. 15. Derecho al respeto recíproco entre los miembros de la familia. 16. Derecho a la protección del patrimonio familiar. 17. Derecho a una alimentación que supla sus necesidades básicas. 18.

Derecho al bienestar físico, mental y emocional. 19. Derecho a recibir apoyo del Estado y la Sociedad para el

cuidado y atención de personas adultas mayores. 52 La Corte Constitucional colombiana precisó desde el año 1992 (fecha de su integración) en la sentencia T-

411, los requisitos que deben cumplirse para legitimar a la persona jurídica como titular de derechos, lo cual

fue reiterado en la sentencia de unificación SU-182 de 1998. En sentencia T-799 de 2009, la Corte

Constitucional recordó que “el primer elemento de diferenciación utilizado por la Corte para distinguir entre

los derechos fundamentales de las personas naturales, de aquellos cuya titularidad puede recaer en personas

jurídicas, fue la naturaleza de cada clase de sujetos, entendida a partir de las características físicas y/o

fisiológicas de la persona humana. Así, resultó evidente para la Corte que no podría predicarse el derecho a

la vida, la prohibición de tortura, el libre desarrollo de la personalidad o la protección a la familia, de entes

que no son seres vivos, carecen de identidad y personalidad, no constituyen una entidad familiar, salvo

metafóricamente, o no tienen sentimientos cuya integridad quepa proteger”. En sentencia T-086 de 2010 la

20

En efecto, el numeral primero del citado artículo, establece el derecho a una vida libre de

violencia, siendo claro que el vocablo vida está reservado para los individuos, es decir, para

las personas naturales, por lo que no puede entenderse como una provisión destinada a un

colectivo53

. El numeral segundo determina el derecho a la participación y representación

de sus miembros, lo cual nuevamente conlleva una visión individualista del ejercicio del

derecho a participar y estar representado en las instituciones públicas, desarrollando con

ello, en estricto sentido, el principio democrático inserto en la Constitución.

En el numeral tercero se garantiza el derecho a un trabajo digno e ingresos justos, el cual

es inherente a la persona, como ente individual (preámbulo y arts. 1º, 25, 44, 53, 54 y 56 de

la C.P.)54

, así como los derechos a la salud plena y a la seguridad social –numeral cuarto-,

que son expresiones de dignidad del ser humano y no de la familia como ente abstracto y

singularizado55

.

El derecho a la educación con igualdad de oportunidades previsto en el numeral quinto, no

es, en los términos previstos en los artículos 44, 45, 64, 67, 69, 70 y 79 de la Constitución,

entre otros, un derecho que pueda ser atribuido o atribuible a la familia como sujeto

autónomo, pues tales normas consagran, en su orden, los derechos de los niños (art. 44), los

derechos de los adolescentes (art. 45), los derechos de los trabajadores agrarios (art. 64), los

derechos de todas las personas (art. 67), el acceso de todas las personas aptas a la educación

superior (art. 69), el deber de fomento del acceso a la cultura (art. 70) y el deber de fomento

de la educación para el logro de la protección de la diversidad e integridad del ambiente

(art. 79). En relación con la expresión “igualdad” contenida en el numeral 5º, es desarrollo

Corte reiteró que “entre los derechos fundamentales que le asisten a la persona jurídica están los siguientes:

la igualdad; la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia y demás formas de comunicación privada; el

derecho de petición; el debido proceso; la libertad de asociación; la inviolabilidad de documentos y papeles

privados; el acceso a la administración de justicia; el derecho a la información; el habeas data y el derecho

al buen nombre”. 53 Otros derechos en la Constitución, sin embargo, como el derecho a la paz, del que se deriva una vida libre

de violencia, sí pueden considerarse como derechos colectivos, en los términos del artículo 88 de la

Constitución Política, pero no propiamente como derechos de las personas jurídicas u otros entes abstractos,

sino de personas naturales. 54 Corte Constitucional, sentencia T-978 de 2006, magistrado ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil y sentencia T-

799 de 2008, magistrado ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 55 Corte Constitucional, sentencia T-092 de 2007, magistrado ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

21

del derecho consagrado en el artículo 13 de la Constitución y si bien de él es titular una

persona jurídica o un ente abstracto, conforme a lo expresado por la doctrina constitucional

vigente56

, el sujeto activo del derecho a la educación es la persona natural y no un ente

moral.

En el numeral sexto se consagran los derechos a la recreación, la cultura y el deporte, los

cuales, en los mismos términos antes señalados, se reservan por la propia Constitución a los

individuos, salvo en lo atinente al derecho a la cultura, entendida como la expresión del

libre desarrollo de las tradiciones, los valores y las costumbres familiares, lo cual es

compatible con el preámbulo y los artículos 7º, 42, 44, 67, 68, 70, 71, 72 y 95 de la

Constitución.

El numeral 12 consagra el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos,

lo cual, según el postulado del artículo 42 de la Constitución, es un derecho de la pareja y

no de la familia, en tanto que es un derecho reproductivo que no puede atribuirse a un ente

distinto de la persona, postulado que puede predicarse en iguales o similares términos del

derecho consagrado en el numeral 13, que consagra la orientación y asesoría en el

afianzamiento de la relación de pareja, así como del contenido en el numeral 14, que

propugna por el respeto y libertad en la formación de los hijos de acuerdo a sus principios

y valores, aunque respecto de este último predicado es necesario aclarar que de acuerdo con

el artículo 10º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “los

Estados Partes en el presente Pacto reconocen que se debe conceder a la familia, que es el

elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia

posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la

educación de los hijos a su cargo” lo cual indica que, en los términos de la Carta de

Derechos (integrada por el Pacto), es la familia quien tiene a su cargo el cuidado y la

educación de los hijos.

El numeral 15 consagra el derecho al respeto recíproco entre los miembros de la familia, es

decir, el derecho que tiene cada integrante a obtener respeto y deber de darlo respecto de

56 Corte Constitucional, sentencia SU-182 de 1998, magistrados ponentes Dres. Carlos Gaviria Díaz y José

Gregorio Hernández Galindo.

22

los demás, es decir, un derecho que se estima del ser individual y no del colectivo familiar,

en un plano intrínseco de la persona respecto de las demás que integran el núcleo familiar y

no extrínseco de la familia respecto de otros.

Se consagra el derecho a una alimentación que supla las necesidades básicas de la familia

en el numeral 17, pero, en estricto sentido, el derecho a una alimentación adecuada es

propio del desarrollo biológico la persona y no de un órgano o una entidad, por lo que

tampoco puede atribuírsele a la familia, pudiendo extenderse la misma crítica al derecho

previsto en el numeral 18, que consagra el derecho al bienestar físico, mental y emocional,

atributos todos de los sujetos individualmente considerados.

Ahora, el artículo 4 consagra, sin embargo, derechos que sí son plenamente atribuibles a

personas jurídicas o a entes morales, abstractos o fictos, como son los previstos en los

numerales 10, 11, 16 y 19, que consagran, en su orden, el derecho a recibir protección y

asistencia social cuando sus derechos sean vulnerados o amenazados; el derecho a vivir en

entornos seguros y dignos; el derecho a la protección del patrimonio familiar y; el derecho

a recibir apoyo del Estado y la Sociedad para el cuidado y atención de personas adultas

mayores, lo cual se complementa con los deberes consagrados en el artículo 5º de la ley,

que impone al Estado y a la Sociedad57

, entre otros, promover el fortalecimiento de la

familia como núcleo fundamental de la Sociedad, la asistencia social a las familias que se

encuentren en estado de indefensión o vulnerabilidad; asegurar la orientación y asesoría en

el afianzamiento de la relación de pareja y las relaciones de familia; promover y sensibilizar

acerca de la importancia de la familia para la Sociedad; proveer a la familia de los

mecanismos eficaces para el ejercicio pleno de sus derechos; establecer programas

dirigidos a permitir el desarrollo armónico de la familia; establecer acciones y programas

que permitan la generación de ingresos estables para la familia; generar políticas de

inclusión de las familias al Sistema General de Seguridad Social; proveer la información y

asesoría adecuada a las familias sobre las garantías, derechos y deberes que se consagran en

57 Se establece aquí un principio de corresponsabilidad, según el cual los deberes aquí establecidos no son exigibles únicamente del Estado sino de los miembros del colectivo social, lo cual ofrece dificultades, en la

medida en que no se definen los términos en que la sociedad será responsable por el incumplimiento de los

deberes a ella atribuidos, ni se precisa qué se entiende por el término “sociedad”.

23

esta ley para lograr el desarrollo integral de la familia y; promover las acciones de

articulación de la actividad laboral y la familiar.

Los anteriores derechos comportan, en primer lugar, el reconocimiento de la familia como

sujeto autónomo de derechos, es decir, como un ente abstracto. Sin embargo, no se prevé en

la ley ningún mecanismo para asegurar el ejercicio en concreto de tales derechos, pues tal

como se expresó en líneas anteriores no existe, ni tampoco se determinó en la ley, un

modelo para identificar a la familia como tal, es decir, plenamente diferenciable de sus

integrantes, en los términos reconocidos por la tradición jurídica civil colombiana, esto es,

como una persona distinta de aquellas que la conforman, capaz de ejercer derechos y de

contraer obligaciones, de lo que se sigue que hasta ahora no es posible identificar

jurídicamente a la familia, ni determinar con exactitud sus representantes o sus integrantes,

lo cual en la legislación vigente sí es predicable de ciertos entes autónomos como las

personas jurídicas58

, los patrimonios autónomos59

, los consorcios y las uniones

temporales60

, entre otros, así como ciertas comunidades como las indígenas61

, que actúan

por medio de sus representantes legales (gerentes, administradores, síndicos, rectores, etc.),

y que tienen su asiento legal en registros públicos que administran las cámaras de

comercio62

, las superintendencias63

, los ministerios y aún los tribunales judiciales64

.

La conclusión anterior viene reforzada por normas previamente citadas como las que

prevén la constitución del patrimonio familiar (ley 495 de 1999 y ley 861 de 2003), la

declaración de existencia de la unión marital de hecho (ley 54 de 1990), la declaración de

existencia de la jefatura de hogar (ley 82 de 1993), la constitución del único bien inmueble

urbano o rural perteneciente a la mujer cabeza de familia (ley 861 de 2003), el registro

58 Código Civil, artículo 633. 59 Código de Comercio, artículo 1233. 60 Ley 80 de 1993, arts. 6º y 7º. 61 Ley 489 de 1998, art. 59. 62 Registro mercantil 63 A las superintendencias se les encarga la vigilancia y control de actividades como la financiera y bursátil, el

cooperativismo y la seguridad privada, entre otros. 64 Código de Procedimiento Civil, título XXIX.

24

único de desplazados (Decreto 2569 de 200065

) y otras, que establecen trámites notariales

expeditos y aún gratuitos para la declaración de aquellas situaciones de hecho que dan lugar

al reconocimiento de determinados estatus jurídicos que permiten el ejercicio de los

derechos especialmente consagrados para los integrantes de la familia, aclarando que, salvo

lo previsto por el Decreto 2569 de 2000, no existe una norma expresa en Colombia que

permita declarar o registrar ante ningún funcionario o entidad la condición o el estatus de

“familia”, determinando tanto sus integrantes como sus representantes legales, tal como

ocurre actualmente con el régimen consagrado en el Código Civil colombiano respecto de

la representación del menor, en ejercicio de la patria potestad.

Conclusiones

La revisión de la jurisprudencia constitucional colombiana determinó que la interpretación

de la Constitución tiene un enfoque individualista y no organicista, de lo cual se desprende

que es la persona el centro de la protección y no las instituciones.

Se constató igualmente el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, reconoce

situaciones y decisiones diversas por las cuales una, dos o más personas, unidas entre sí,

deciden libremente constituirla, por relaciones filiales, naturales, afines, contractuales,

amorosas, solidarias, afectivas, de apadrinamiento, de prohijamiento, de apego, de

asistencia mutua o de respeto.

Del estudio de las normas que prevén reglas de protección, se concluye que la familia fue

hasta el año 2009 tratada en la legislación como un derecho de la persona -a pesar del texto

constitucional-, y sólo con la incorporación del enfoque de derechos como principio en la

Ley 1361, que busca el fortalecimiento y reconocimiento del individuo y de su familia

como una unidad, se reconoció a la familia el estatus de sujeto, y como tal titular de

derechos.

65 En dicho decreto se establece un registro de hogares desplazados y se reconoce en el padre o madre cabeza

de familia la representación para los efectos de las reclamaciones a que haya lugar con motivo del

desplazamiento.

25

Se identificó en la redacción actual del artículo 42 de la Constitución una visión

teleológica, orgánica y celular de la familia, de modo que, funge, aparentemente, como

elemento de interrelación de los elementos que conforman el Estado en cuanto a sus metas

(thelos), valores y funciones, determinando un modelo bajo el cual las instituciones que

tienden a buscar un orden social y a mantenerlo actúan con los individuos para lograr una

autorregulación.

El recorrido por las normas que establecen mecanismos de protección o que reconocen

derechos, denota, sin embargo, la ausencia de reconocimiento de la familia como un ente

autónomo y por lo tanto la imposibilidad de tenerla como ese elemento de cohesión en

torno al cual giran las instituciones.

Ello, en parte, en la medida en que la familia no ha sido reconocida como sujeto, capaz de

ejercer derechos y de contraer obligaciones, conclusión a la que se arribó desde el estudio

de otras previsiones legislativas, tales como la ley 28 de 1932 y el Decreto 2820 de 1974,

que establecieron, en su orden, que la mujer administra libremente sus bienes y que hombre

y mujer son iguales ante la ley y en tal virtud el marido no representa legalmente a la

cónyuge, ni ésta a aquél, por lo que a pesar de que hombre y mujer forman comunidad de

vida, es decir, familia, cada uno conserva la libre administración de sus bienes, sin que por

razón de tal unión nazca una persona jurídica o un sujeto o ente abstracto, distinto de

aquéllas que la conforman, en los términos del artículo 14 de la Constitución Política o del

633 del Código Civil, lo cual encuentra reflejo en la previsión según la cual los padres

administran conjuntamente los bienes del hijo, -en virtud del ejercicio de la patria potestad

y no de la constitución de la familia-, advirtiendo que los hijos se emancipan y aún antes

pueden administrar su peculio castrense y en dados casos el peculio adventicio, siendo

evidente también que no existe en Colombia, salvo como determinante del grado de culpa

(art. 62 Código Civil), el concepto de Pater Familias, es decir, no existe un ente autónomo

con un representante legal.

Y es que ni el Código Civil, ni la Constitución, ni aún la ley 1361 de 2009, establecieron un

régimen de representación legal ante terceros o el Estado para la familia, como sí lo hizo,

26

por ejemplo, la ley 80 de 1993 que creó dos instituciones sin personería jurídica -consorcios

y uniones temporales-, las cuales gozan de una potestad limitada de representación, tan sólo

ante el contratante, pero no para los demás actos jurídicos ante terceros, por los cuales cada

integrante del consorcio o de la unión conserva su propia representación.

Es posible que, al igual que en el caso de los grupos étnicos y los indígenas, la personería

de la familia no pueda o no deba ser entendida en los mismos términos y bajo el mismo

trato que las personas jurídicas tradicionalmente concebidas – corporaciones, asociaciones,

fundaciones-, pero sí es claro que, habiéndosele conferido personería a la familia en la

Constitución y en la ley, es necesario regular lo atinente a la forma como han de ser

ejercidos los derechos que tales normas le atribuyen y las obligaciones que

correlativamente surgen de ellos, bajo el entendido que los derechos, para ser ejercidos a

plenitud, comportan obligaciones, las que a su vez, implican responsabilidades.

Finalmente, habiendo determinado que la familia es en efecto una institución y un sujeto,

persiste la conclusión de que tanto en la Constitución como en la legislación se denota una

radicalidad en el individualismo, con expresión en otras normas de contenido económico

como las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, que consagra subsidios a

personas, más no a familias o a hogares, solventando una inequidad social, evidenciando así

una antinomia en la política asistencial del Estado66

.

Bibliografía

Aristóteles, Política. Editorial Losada, S.A., Buenos Aires, 2005, Traducción de María

Isabel Santa Cruz y María Inés Crespo.

66 Expresa Gómez Isa que existen “algunas referencias en la Declaración Universal bastante negativas desde

el prisma de los derechos de las mujeres. El artículo 23.4, en el contexto del reconocimiento del derecho al

trabajo, dispone que «toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria,

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana…» (la cursiva es

nuestra). Esta disposición presupone que sólo existe un ingreso familiar derivado del trabajo, y que este

ingreso es ganado, obviamente, por el hombre. Esta presunción es avalada por la versión inglesa de la

Declaración Universal, que utiliza la expresión «his», es decir, que quien tiene que sostener a la familia es el varón”. (Subrayado y negrillas fuera de texto). Gómez Isa, Felipe, La protección internacional de los derechos

humanos en los albores del siglo XXI. Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, pp. 285.

27

Aristóteles, Ética Nicomaquea. Política. Editorial Porrúa, S.A., México, 1982, Traducción

de Antonio Gómez Robledo.

Aristóteles. La Política. Libro I. Ediciones Istmo. 2005.

Colombia, Congreso de la República, Acto Legislativo 02 de 2004. D.O. 45.775 de 28 de

diciembre de 2004. Por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política y

se dictan otras disposiciones.

Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Cartilla de conceptos

básicos e indicadores demográficos, Bogotá, 2009.

Corte Constitucional, sentencia C-1040 de 2005, Magistrado Ponente Dr. Manuel José

Cepeda.

Corte Constitucional, sentencia C-1043 de 2005, Magistrado Ponente, Dr. Manuel José

Cepeda

Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2006, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán

Sierra.

Corte Constitucional, sentencia C-507 de 2004, Magistrado Ponente Dr. Manuel José

Cepeda Espinosa.

Corte Constitucional, Sentencia C-722-04 de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo

Escobar Gil.

Corte Constitucional, sentencia C-029-09 de 2009, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo

Escobar Gil

28

Colombia. Congreso de la República. Ley 82 de 1993 (noviembre 3) Diario Oficial No.

41.101, de 3 de noviembre de 1993. Por la cual se expiden normas para apoyar de manera

especial a la mujer cabeza de familia.

Colombia. Congreso de la República. Ley 258 de 1996 (Enero 17). Diario Oficial No.

42.692, de 18 de enero de 1996.

Colombia. Congreso de la República. Ley 294 de 1996 (julio 16). Diario Oficial No.

42.836, de 22 de Julio de 1996. Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución

Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.

Colombia. Congreso de la República. Ley 319 DE 1996. (Septiembre 20). Diario Oficial

No. 42.884, de 24 de septiembre de 1996. Por medio de la cual se aprueba el Protocolo

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador

el 17 de noviembre de 1988.

Colombia. Congreso de la República. Ley 495 de 1999 (febrero 8). Diario Oficial No.

43.499, de 11 de febrero de 1999. Por medio de la cual se modifica el artículo 3o., 4o.

(literal A y B) 8o. y 9o. de la ley 70 de 1931 y se dictan otras disposiciones afines sobre

constitución voluntaria de patrimonio de familia.

Colombia. Congreso de la República. Ley 861 de 2003 (diciembre 26). Diario Oficial No.

45.415, de 29 de diciembre de 2003. Por la cual se dictan disposiciones relativas al único

bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer cabeza de familia.

Colombia. Congreso de la República. Ley 1361 (diciembre 3 de 2009). Por medio de la

cual se crea la ley de Protección Integral a la Familia . Bogotá, D.O. No. 47.552, 2009.

Colombia, Gaceta Constitucional No. 85: Informe-Ponencia para primer debate en plenaria

sobre los derechos de la familia, el niño, el joven, la mujer, la tercera edad y los

29

minusválidos. Constituyentes Jaime Benítez Tobón, Iván Marulanda Gómez, Angelino

Garzón, Tulio Cuevas Romero, Guillermo Perry, Guillermo Guerrero Figueroa.

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las

Desapariciones Forzadas, adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 (Ley 1418

de 2010)

Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra personas internacionalmente

protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, suscrita en Nueva York el 14 de diciembre

de 1973 (Ley 169 de 1994).

D’Antonio, Daniel Hugo, Ferrer Francisco A.M. y Méndez Acosta María Josefa, Derecho

de Familia, Tomo IV, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires, 2008.

Gajate Monte, José. Historia de la filosofía, Aristóteles, metafísica, ética y política. No. 4.

Editorial El Búho Ltda. Santafé de Bogotá. Primera edición, 1995.

Guerrero, María Eugenia y Guerrero Martha Helena, Acceso a la Educación de la

población desplazada por el conflicto armado en Colombia 1999-2009, Revista Studiositas.

Agosto de 2009. Volumen 4 Número 2.

Guerrero, Guerrero y Nisimblat, “Acción pública frente a la gestión de indicadores de goce

efectivo de los derechos de la familia desplazada por la violencia en Colombia”, publicado

en la revista Studiositas, edición de abril de 2010, 5(1):25-40.

Gómez Isa, Felipe, La protección internacional de los derechos humanos en los albores del

siglo XXI. Universidad de Deusto, Bilbao, 2004.

Guío Camargo, Rosa Elizabeth. El concepto de familia en la legislación y en la

jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. En Studiositas Vol. 4, No. 3.

Diciembre de 2009. Páginas 65 a 81.

30

Montoya, L E., Derecho de Familia: El drama constitucional de los derechos, Jurídica

Radar, Bogotá, 2009.

Nisimblat, Nattan, ¿Cómo se constituye la familia?, Documento in press, resultado del