Villae romanas de la costa malacitana frontera al África. Las villae de Torrox-costa y de la Torre...

Transcript of Villae romanas de la costa malacitana frontera al África. Las villae de Torrox-costa y de la Torre...

Pedro Rodríguez Oliva, José Beltrán FortesVillae romanas de la costa malacitana frontera

al Africa. Las villae de Torrox-costay de la Torre de Benagalbón

En la antigüedad romana la ocupación de los espacios coteros de-terminó un modelo de poblamiento específico, de gran singularidad,con base en ciudades costeras y en villae maritimae, que desarrollanuna especial vinculación económica con los recursos marinos, comoqueda de relieve sobre todo en las costas tirrénicas de la zona me-dia de la Península Itálica, desde la Etruria a la Campania 1. La in-vestigación arqueológica del litoral de la actual provincia de Málaga– aunque en el marco de una problemática de conservación patri-monial acentuada por los excesos constructivos de la llamada “Cos-ta del Sol” – presenta un rico panorama que, si no comparable almodelo itálico, sí destaca en el contexto de las provincias romanasoccidentales, y se articula efectivamente en torno a villae maritimaeque forman parte del territorio de ciudades portuarias 2.

Si ese esquema que se constata en esta zona litoral del sectormediterráneo de la Hispania Ulterior Baetica tuvo parangón en lascostas fronteras de la Mauretania Tingitana es sólo algo que sóloinvestigaciones futuras podrán establecer, constituyendo una líneade investigación arqueológica de evidente interés. Para el caso ma-lacitano en otras ocasiones nos hemos ocupado de la cuestión deuna manera más o menos general 3, por lo que queremos en estabreve aportación centrarnos en dos de los yacimientos más signifi-

* Pedro Rodríguez Oliva, Universidad de Malaga.José Beltrán Fortes, Universidad de Sivilla.1. Es básico ahora, X. LAFON, Villa Maritima. Recherches sur les villas littorales

de l’Italie Romaine (IIIe siècle av. J.-C./ III

e siècle ap. J.-C.), Roma 2001, con bibliogra-fía anterior.

2. Para el ámbito vecino de la costa meridional de la Lusitania, cfr. V. GIL

MANTAS, As cidades maritimas da Lusitania, en Les villes de la Lusitaine romaine.Hiérarchies et territories, Paris 1990, p. 149 y ss.

3. J. BELTRÁN FORTES, M. L. LOZA AZUAGA, Producción anfórica y paisaje costero

L’Africa romana XVII, Siviglia 2006, Roma 2008, pp. 1277-1290.

cativos de la serie de villae costeras malacitanas, especialmente porla novedad que presenta uno de ellos en el campo de la ornamen-tación musivaria. Ambos asentamientos rurales se sitúan en el sec-tor oriental del litoral malagueño y debieron formar parte, en épo-ca romana, del ager de la ciudad de Maenoba, localizable en ladesembocadura del río Vélez, en concreto en el cerro del Mar(Torre del Mar, Vélez-Málaga), si descartamos – como se dirá másadelante – que en el yacimiento de Torrox-costa, la mansio Caui-clum, deba situarse una ciudad romana. Aparte de su ubicación yciertas referencias literarias 4, poco conocemos arqueológicamentedel urbanismo de la ciudad romana de Maenoba, ya que las exca-vaciones se han centrado en áreas industriales periurbanas 5 a am-bos lados del estuario antiguo del río 6. La importante dedicación

en el ámbito de la Malaca romana durante el Alto Imperio, en Figlinae Malacitanae. Laproducción de cerámicas romanas en los territorios malacitanos, Málaga 1997, pp.107-46; J. BELTRÁN FORTES, M. L. LOZA AZUAGA, El territorio de Mijas en época ro-mana. Síntesis arqueológica, en II Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, Mi-jas 2007, p. 179 y ss.; J. BELTRÁN FORTES, Una introducción al sistema constructivo delas villae béticas, en Actas del Congreso Málaga en la Antigüedad (en prensa) P. RO-

DRÍGUEZ OLIVA, J. BELTRÁN FORTES, El poblamiento romano en las costas malacitanas(en prensa). Cfr., además, B. MORA SERRANO, M. P. CORRALES AGUILAR, Estableci-mientos salsarios y producciones anfóricas en los territorios malacitanos, en FiglinaeMalacitanae, cit., pp. 27-59; E. GARCÍA VARGAS, E. FERRER ALBELDA, Salsamenta y li-quamina malacitanos en época imperial romana. Notas para un estudio histórico y ar-queológico, en II Congreso de Historia Antigua de Málaga. Comercio y comerciantes enla Historia Antigua de Málaga (siglo VIII a.C.-año 711 d.C.). Actas, Málaga 2001, pp.573-94; P. CORRALES AGUILAR, B. MORA SERRANO, Historia de la provincia de Málaga.De la Roma Republicana a la Antigüedad Tardía, Málaga 2005, p. 46 y ss.

4. Cfr. P. RODRÍGUEZ OLIVA, La Antigüedad, en Málaga. II. Historia, Granada1984, p. 437 y ss.

5. O. ARTEAGA MATUTE, Excavaciones arqueológicas en el cerro del Mar. Campa-ña de 1982, «NAH», 23, 1985, p. 195 y ss. ( = «Madrider Mitteilungen», 25, 1984,p. 34 y ss.), en que se documentaron piletas con recubrimiento de opus signinum yamplias áreas de almacenaje de ánforas salsarias asociadas al envase de las salazonesde pescado, desde la 1a mitad del siglo I a.C., con ánforas de Kouass y Mana C2,que serán sustituidas por las Beltrán 7-11 desde época augustea.

6. O. ARTEAGA MATUTE, Los hornos romanos del Manganeso, Almayate Bajo(Málaga). Informe preliminar, «NAH», 23, 1985, pp. 175-93 ( = «Madrider Mitteilun-gen», 23, 1982, p. 234 y ss.); en este sector en el margen derecho de la desemboca-dura del río Vélez – al norte del asentamiento fenicio de Toscanos – se localizó unaimportante alfar con varios hornos que están en funcionamiento durante aproximada-mente un siglo, desde época de Claudio hasta mediados del siglo II d.C., producien-do ánforas Dressel 14, Beltrán IIB y Dressel 17, además de ánforas oleícolas Dressel

Pedro Rodríguez Oliva, José Beltrán Fortes1278

económica de la ciudad maenobense hacia las salazones de pescadoqueda asimismo en evidencia en las villae costeras de su entorno,en un esquema que se va repitiendo en toda la costa de la actualprovincia malagueña.

El ejemplo más singular de villa maritima de este sector costerode la Bética sigue siendo la importante villa romana del Faro de To-rrox (Torrox-costa) 7, que responde bien incluso a los parámetros másrigurosos para su calificación, ya que se encuentra ubicada en un espi-gón del acantilado rocoso que se adentra en el mar y su arquitecturaresidencial y elementos económicos están vinculados estrechamente alcercanísimo mar. El problema para conocer exactamente su estructuraarquitectónica es que los trabajos arqueológicos son antiguos y el he-cho de que la villa se ha situado en el recinto ocupado por el farohabía impedido en fechas más recientes su exploración, por lo quedebemos fiarnos del antiguo plano realizado por su excavador – preci-samente el torrero Tomás García Ruiz – a partir de los trabajos delos años 1905 y entre 1909-1911 8. Los posteriores trabajos, en 1940,del entonces comisario provincial de excavaciones Simeón GiménezReyna sólo se centraron en la zona del atrio 9 – sector NO de la villa– y, finalmente, las excavaciones de uno de nosotros, desde comienzosde los años 80 del siglo XX, no afectaron a la villa por la razón antescitada, sino a otros ámbitos del yacimiento, documentándose un bal-neum 10, la factoría de salazones (luego ocupada por una necrópolis) 11

20 y vinarias derivadas de la Dressel 2-3, constatando que junto a la primordial acti-vidad económica de salazones de pescado se comercializaban asimismo productoscomo el aceite y el vino.

7. A. BALIL ILLANA, Casa y urbanismo en la España antigua, «BSEAA», XXXIX,1973, p. 115 y ss.; P. RODRÍGUEZ OLIVA, La villa romana del Faro de Torrox (Mála-ga), (Studia Archaeologica, 48), Valladolid 1978.

8. La memoria inédita que resumía los trabajos de T. García Ruiz fue analizadaen RODRÍGUEZ OLIVA, La villa romana del Faro de Torrox, cit., passim, donde se re-produce la planta general de la villa en p. 16.

9. S. GIMÉNEZ REYNA, Memoria Arqueológica de la provincia de Málaga hasta1946, Málaga 1946, p. 77 y ss. Existe una edición facsímil, editada en Málaga, 1998.

10. Se trata de una importante instalación termal construida en los inicios del sigloII d.C., en un edificio independiente y alejado un centenar de metros de la villa, aunqueno sabemos si sólo respondía a las necesidades de ésta o a otras más amplias en aque-llos momentos de la segunda centuria de la Era; cfr. P. RODRÍGUEZ OLIVA, R. ATENCIA

PÁEZ, Excavaciones arqueológicas en Torrox-costa (Málaga): las termas, «NAH», 16, 1983,pp. 225-76; V. GARCÍA-ENTERO, Los balnea domésticos-ámbito rural y urbano – en laHispania romana (Anejos de AEspA, XXXVII), Madrid 2005, pp. 620-7.

11. Se testimoniaba una extensa necrópolis que se extendía en todo el sector oc-

Villae romanas de la costa malacitana frontera al Africa 1279

y los hornos cerámicos 12. No obstante, la planta de T. García Ruizha servido tradicionalmente para clasificar el núcleo residencial comouna villa de atrio y peristilo 13, aunque el elemento arqueológicamenteidentificado es sólo el atrio 14; actualmente se han llevado labores delimpieza y puesta en valor en esta zona 15 (FIG. 1), como previo a unproyecto más amplio de investigación, cuyos resultados corroborarán ono las hipótesis previamente establecidas. Como se dijo, la arquitecturaestá estrechamente relacionada con el mar, ocupando el espigón roco-so adentrado en el mar y situado entre la desembocadura del río To-rrox en la parte oriental y una pequeña cala en la occidental; así, enla parte occidental del recinto se reconocen estancias que (¿?) seabren hacia la pequeña cala que se dispone algo más al oeste, mien-tras que en el sector oriental pudo existir una galería abierta al mar;

cidental del yacimiento, testimoniada por GIMÉNEZ REYNA, Memoria Arqueológica dela provincia de Málaga, cit., p. 66 y ss., y que fue destruida hacia los años 60/70 delsiglo XX por las construcciones modernas.

12. P. RODRÍGUEZ OLIVA, Los hornos romanos de Torrox, en Figlinae Malacita-nae, cit., pp. 271-303.

13. M. C. FERNÁNDEZ CASTRO, Villas romanas en España, Madrid 1982, pp.172-4. Esta autora sólo recogía cinco ejemplos hispanos para este tipo, al descartarlos ejemplos de La Cocosa (que se fecharía en todo caso a mediados del siglo I d.C.)y Falces (que se fecharía en el siglo II d.C.). Se trataría, pues, de dos ejemplos mala-gueños – Torrox-costa y Sabinillas – y los de Torre Llauder (con atrio corintio), Bru-ñel y la villa suburbana de la Casa del Mitreo, en Mérida, con fechas desde fines delsiglo I d.C. para la última y siglo II d.C. para las otras dos, frente a las fechas tardíasde las malagueñas.

14. Para FERNÁNDEZ CASTRO, Villa romanas, cit., pp. 172-4, estos atrios siempreocupan una posición secundaria y periférica en la villa de atrio y peristilo, acordecon sus momentos relativamente avanzados de construcción. Un atrio tetrástilo de es-tas características se documenta ahora en una domus tardorromana de Hispalis, exca-vada recientemente por Fernando Amores (Univ. de Sevilla) en el solar de la plazade La Encarnación (Sevilla), correspondiente al sector septentrional de la ciudad ro-mana; F. AMORES CARREDANO, D. GONZÁLEZ ACUÑA, V fase de intervención arqueoló-gica en el mercado de la Encarnación (Sevilla). Contextos tardoantiguos, en Anuario Ar-queológico de Andalucía. 2003, Sevilla 2006, vol. IV, pp. 197-206. Sobre la ciudad ro-mana, cfr. J. BELTRÁN FORTES, D. GONZÁLEZ ACUÑA, S. ORDONEZ AGULLA, Acercadel urbanismo de Hispalis. Estado de la cuestión y perspectivas, «Mainake», XXVII,2005, pp. 61-85.

15. Los resultados aún inéditos de tales trabajos parecen apuntar a que algunasde las estructuras recogidas en el plano de T. García Ruiz de los inicios del siglo XX

corresponderían a los restos de la fortaleza del siglo XVIII que ocupó asimismo esteprivilegiado lugar en la costa malagueña, como posteriormente lo haría el faro mo-derno.

Pedro Rodríguez Oliva, José Beltrán Fortes1280

más hipotético es que pensemos que la construcción romana que sedibuja en el centro del espacio pudiera corresponder a una maritimapiscina 16. Sí puede reconocerse todavía en el frente SE del espigón– y a pesar de que se encuentra parcialmente hundida la parte supe-rior y enterrada por la arena marina – dos grandes oquedades parale-las que pudieron corresponder a una gruta marina agrandada artifi-cialmente, lo que constituiría un elemento excepcional en la arquitec-tura de las villae costeras. La ya citada factoría de salazones, que seríael principal sustento económico de la villa, se sitúa en un segundo es-pigón rocoso algo más retraído y situado hacia el oeste – que poste-riormente fue ocupado por una necrópolis tardía – a cuyo envasadose vincula la producción de dos hornos anfóricos de un conjunto se-guramente más numeroso, aunque asimismo se produjeron otros tiposde vasijas cerámicas y elementos constructivos. Si bien la villa siguióestando ocupada en momentos tardíos – tradicionalmente se había da-tado en el siglo IV d.C., a lo que apuntan los mosaicos, aunque al

16. Aunque no debemos olvidar que existen estanques de este tipo que no co-munican directamente con el mar; p.e., la llamada “piscina de Lúculo” del Circeo seencontraba a unos centenares de metros de distancia de la playa; cfr. H. MIELSCH,La villa romana, trad. Firenze 1990, p. 26 y s.

Fig. 1: Vista actual de la villa del faro de Torrox (Malaga), sector NO entorno al atrio.

Villae romanas de la costa malacitana frontera al Africa 1281

menos llegaría hasta la centuria siguiente – en el lugar debió desarro-llarse, ya en época imperial avanzada, un asentamiento mayor, que se-guramente no llegó a tener entidad urbana, y que se denomina comola mansio Caviclum en el Itinerario de Antonio, localizada entre lasciudades de Sexi (Almunécar) y la ya citada de Maenoba (cerro delMar, en la desembocadura del río Vélez) 17.

Al oeste de esta ciudad de Maenoba, podemos mencionar la im-portante villa de la Torre de Benagalbón (Rincón de la Victoria).Junto a la zona termal, que era la conocida 18, se han puesto al des-cubierto en los últimos años el sector residencial y, algo más alejado,parte de un sector industrial que estaría conformado por una facto-ría de salazones de pescado, en el esquema típico ya documentadoen el yacimiento del Faro de Torrox. La pars urbana se encuentra,pues, independiente del balneum, y ha sido excavada en la totalidadde sus lados occidental y septentrional, desconociéndose, al encon-trarse cubierta por la antigua carretera nacional, como sería su plan-ta en la zona que daba a la orilla del mar 19. En el lado oriental,una habitación en forma de ábside semicircular (donde ha aparecidouna cabeza de una herma de unos 15 centímetros, en mármol blan-co y de estilo arcaizante) 20 se une al exterior con otras estructurasarquitectónicas de escasa calidad que forman varias habitaciones yque, en dirección hacia el lugar de las termas, se pierden bajo lascasas modernas que allí actualmente existen. Todos los mosaicos en-contrados aquí son de esquema geométrico, polícromos y uniformesen cuanto a su estilo y cronología, que debe ser el siglo III d. C.

17. P. RODRÍGUEZ OLIVA, Las ruinas romanas del Faro de Torrox y el problemade Caviclum, «Jábega», 20, 1979, pp. 11-26.

18. E. SERRANO RAMOS, Arqueología romana malagueña: Torre de Benagalbón,«Baetica», 8, 1986, pp. 191-203; E. SERRANO RAMOS, Notas sobre el yacimiento ar-queológico de la Loma de Benagalbón, Baetica, 15, 1993, pp. 199-205; F. J. MEDIANE-

RO SOTO, A. PÉREZ PLAZA, E. SERRANO RAMOS, Memoria de la excavación arqueológi-ca de urgencia en la Loma de Benagalbón (Rincón de la Victoria, Málaga), en AnuarioArqueológico de Andalucía. 1989, Sevilla 1991, vol. II, pp. 382-8; GARCÍA-ENTERO, Losbalnea domésticos, cit., pp. 616-9. Nuevos trabajos en el sector termal han sido dirigi-dos por A. Pérez Plaza, aún inéditos.

19. J. B. SALADO ESCAÑO, La villa romana de la Torre de Benagalbón, Málaga.Primera descripción, «Mainake», XXVII, 2005, pp. 353-78.

20. Sobre el marco general de las decoraciones escultóricas de estas villae, cfr.,especialmente, P. RODRÍGUEZ OLIVA, Ciclos escultóricos en la casa y en la ciudad de laBética, en Actas de la I Reunión sobre Escultura Romana en Hispania, Madrid 1993,pp. 23-61.

Pedro Rodríguez Oliva, José Beltrán Fortes1282

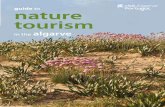

avanzado; alguno de ellos tiene la particularidad de aparecer rodea-do de una cenefa externa de teselas de gran tamaño en cerámica co-cida, aunque sobresale el motivo de un emblema que decora el cen-tro de uno de ellos, que supone una interesante novedad que lostrabajos arqueológicos han aportado en el campo de la musivaria ro-mana de Andalucía 21. Ese emblema que, incluida la orla geométricaque lo rodea mide un metro de diámetro, representa el mito deZeus metamorfoseado en sátiro en el acto de enamorar a la bellaAntíope (FIG. 2). Las dos figuras que aquí representan a ambos per-sonaje mitológicos van acompañadas, además, de las correspondien-tes leyendas explicativas: SATYR y ANTIOPA, hechas en letras ca-pitales con tesellae, por lo que sabemos que ilustra la leyenda en laque Zeus, para conseguir el amor de la joven Antíope se metamorfo-sea bajo la apariencia de un satyros. Rechazado en un principio porla princesa tebana aquel Zeus-Satyros pronto lograría sus propósitosy, aceptado al fin por ella, ambos, como dos criaturas salvajes de losbosques, comenzaron a danzar 22. Ese es, precisamente, el momento

21. Cfr. P. RODRÍGUEZ OLIVA, Nuevos mosaicos romanos de la provincia de Mála-ga, (Anuario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo), 6, 2006, pp. 21-33.

22. NONN., D., 16,240 y 33,301.

Fig. 2: Emblema de un mosaico de la villa de la Torre de Benagalbon, conAntıope y Zeus-Satiro.

Villae romanas de la costa malacitana frontera al Africa 1283

descrito en el mosaico de Benagalbón en el que la joven, ya desem-barazada de gran parte de sus vestiduras y con el pelo cubierto deplantas silvestres, eleva con su mano izquierda el tympanion para ha-cerlo sonar, al tiempo que, como el desnudo satyros que está a sulado, con los primeros sones inicia los pasos de la frenética danzade las ménades. Vistiendo él pieles de animales salvajes y cubierta sucabeza de cañas y plantas silvestres; semidesnuda ella y coronada dehojas y tocando el tympanion como una bacante, ambos corrieronsus amores en el rústico ambiente del monte Kithairon 23. Fruto deesos amores habrían de ser los gemelos Amphion y Zethos 24. Des-honrado Nykteus por el embarazo de su hija, el rey tebano se quitóla vida no sin antes haber exigido venganza a Lico, su hermano yheredero. Este apresó a la joven, la obligó a abandonar en las mon-tañas a sus gemelos recién nacidos que fueron salvados por unospastores que habían de criarlos 25 y, durante años, en su corte deTebas él y su esposa, la cruel Dirce, maltrataron a la amada deZeus. La historia que siguió luego, cuando, adultos ya Zethos yAmphion, se vengaron de Dirce, a la que despedazaron atándola alos cuernos de un toro que la arrastró entre las rocas 26 fue tambiénun motivo documentado. Sin embargo, como no son demasiados losmonumentos que narran las aventuras y desventuras de Antíope, mo-saicos como el ahora hallado en Rincón de la Victoria cobran mayorvalor por lo que cuentan, ya que no cabe olvidar que ese mito sir-vió de inspiración a algunos autores griegos y latinos (Eurípides, Pa-cuvio...), cuyas obras, además, se han perdido.

Este mismo mito de Antíope también se describe así mismo enun mosaico que se data entre fines del siglo III y los principios delIV d.C. y que se halló en la localidad argelina de Ouled Agla(Bordj bou Arrèrid), exponiéndose sus fragmentos en el Museo deArgel 27; en él, frente al espectador y en alegre maridaje, Antíope yel sátiro han sido presentados en la escena central de este mosaicojunto a los personajes y al principal protagonista de algunas de

23. HYG., Fab., 7.24. Od., 11, vv. 260-5.25. HYG., Fab., 7-8.26. APOLL., Bibl. III, 5, 5.27. F. G. DE PACHTÉRE, Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l’Afrique. III.

Afrique Proconsulaire, Numidie, Mauretanie (Algérie), Paris 1911, no 319; K. M. D.DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconography and Patronage,Oxford 1978, pp. 42, 267.

Pedro Rodríguez Oliva, José Beltrán Fortes1284

esas aventuras amorosas de Zeus: el joven Ganímedes escanciandola copa a un sedente y nimbado padre de los dioses, Antíope conel sátiro que lleva en su diestra el cayado de los pastores (pedum),Leda con el cisne?, Europa acariciando al toro y Dánae sentadarecibiendo la lluvia de oro 28.

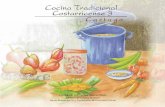

Al mismo mito se refieren otros dos mosaicos de hallazgo muyreciente en la antigua Zeugma, en Belkys, a orillas del río Eúfrates,en la provincia turca de Gaziantep y a no mucha distancia de la ac-tual frontera de este país con Siria 29; en concreto en la zona orientaldel yacimiento, se ha constatado una serie de edificios domésticos pa-vimentados con mosaicos de temas mitológicos que pueden fecharseentre el siglo II y la mitad del III d.C. y que presentan una muy cla-ra influencia de las mejores escuelas musivarias de Antioquia 30. Enese amplio lote de mosaicos figuran los dos a los que nos venimosrefiriendo y que representan aspectos del mito de Zeus y Antíope.En ambos, la interpretación de la escena representada no ofrece du-da alguna, pues, como en el mosaico de Torre de Benagalbón, lasimágenes van acompañadas (aquí, evidentemente, en grafía griega) delos correspondientes textos explicativos: ANTIOPH / CATYPOC.En el primer pavimento musivo, su espacio central se ha dividido endos mitades iguales, ocupando la de abajo la representación de la ne-reida Galatea (GALATIA) a la que se la muestra, mientras viaja so-bre las aguas, sentada sobre el lomo de un tigre marino (pardalokam-pos), llevando un velo hinchado por los vientos. En el recuadro dearriba se ve al satyros, que soporta sobre sus brazos la piel moteadade una pardalis y que lleva el pedum en su mano izquierda, junto aAntíope que muestra su torso al desnudo y eleva con su diestra untympanion (FIG. 3). En el centro del otro mosaico, rodeado de unmarco de rectángulos dentro de los cuales se han representado aves,animales y sendas cráteras, se ve una escena donde Antíope se mues-

28. I. LAVIN, Hunting Mosaics of Antioch and their sources, «DOP», 17, 1963, p.264, fig. 131.

29. J. WAGNER, Seleukia am Euphrat, Zeugma. Studien zur historischen Topograp-hie und Geschichte, Wiesbaden 1976; D. L. KENNEDY, Zeugma. Une ville antique surl’Euphrate, «Archéologia», 306, 1994, pp. 26-35.

30. C. ABADIE-REYNAL, Les maisons à décors mosaïqués de Zeugma, Communicationdevant l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (juin 2002), «CRAI», avril-juin 2002,pp. 743-71; C. ABADIE-REYNAL, J.-P. DARMON, La maison et la mosaïque des Synaristo-sai, «JRA» Supp. Series, 51, 2003, pp. 79-99; J.-P. DARMON, Le programme idéologiquedu décor en mosaïque de la maison de la Télétè dionysiaque, dite aussi de Poséidon, àZeugma (Belkis, Turquie), en IX CMGR (5-10 novembre 2001), p. 223 y ss.

Villae romanas de la costa malacitana frontera al Africa 1285

tra con gesto temeroso y rechazando enérgicamente al sátiro que in-tenta despojarla de sus vestiduras.

A estas representaciones musivas hay que añadir otras ya cono-cidas de antiguo. Una es la que, acompañada del texto: FILADEL-FIS VITA, ocupa el centro del mosaico que cubre el calidarium delas termas de los Filadelfos en Timgad 31 (FIG. 4). Como en estecaso las figuras carecen de textos explicativos, la escena se ha pres-tado a interpretaciones bastante diversas: “Sátiro atacando a unaninfa”, “Apolo y Bacante”, “Apolo y Antíope”, “Licurgo y la ninfaAmbrosía”..., aunque ahora deberá aceptarse sin dudas la opiniónde quienes han reconocido a Antíope en esta mujer de cuerpo des-nudo, arrodillada bajo un árbol y que lleva un tympanion en sumano derecha y a Zeus metamorfoseado en sátiro en el personajesemidesnudo que en la escena aparece corriendo, con el pelo hir-suto, cubierto con un taparrabo y una capa corta de piel felina yllevando el pastoril pedum en una de sus manos 32.

El último de los mosaicos conocido por nosotros que se refierea este mito es uno que se halló en 1914 en Italica (Santiponce, Se-villa) y que lleva la representación de algunas de las metamorfosisy amores de Zeus (Leda, Ganímedes, Dánae, Io, Europa, Arcas...)

31. PACHTÉRE, Inventaire des mosaïques, cit., no 77.32. S. GERMAIN, Les Mosaïques de Timgad. Etude descriptive et analytique, Paris

1973, pp. 77-9, núm. 96, láms. XXXIII-XXXIV.

Fig. 3: Detalle de Zeus-Satiro y Antıope en un mosaico de Zeugma (Belkys,Turquıa).

Pedro Rodríguez Oliva, José Beltrán Fortes1286

y, entre aquellas, la de Antíope y el sátiro 33 (FIG. 5). Conservadoactualmente como pavimento del patio principal del palacio de losCondes de Lebrija, en Sevilla, la escena que muestra el mito queaquí nos interesa presenta una Antíope desnuda, agachada comoen el ejemplar de Timgad pero de espaldas al espectador, en acti-tud que haría pensar que está huyendo con desesperación de Zeusconvertido en sátiro. Este, de pie, desnudo, con una piel corta co-locada a modo de clámide sobre sus hombros y tocada su cabezacon ramas, se dirige hacia la joven portando el bastón de pastoren su mano izquierda y con la otra mano hace ademán de entregar

33. A. BLANCO FREIJEIRO, Mosaicos romanos de Italica (I), en CMRE III, Madrid1978, pp. 25-6, láms. 1 y 4.

Fig. 4: Mosaico del calidarium de las termas de los Filadelfos, en Timgad,con escena de Zeus.Satiro y Antıope.

Villae romanas de la costa malacitana frontera al Africa 1287

un objeto a Antíope que -a la vista de los ejemplos que antes he-mos aducido – quizá sea la pandereta del ritual dionisíaco.

Con excepción del ejemplar de Timgad en el que se ven un árboly vegetación en el suelo, en ninguno de los restantes mosaicos la es-cena se ha ambientado con un fondo paisajista; en todos, empero, elZeus transformado en sátiro y su amada Antíope se representan almodo como habitualmente lo son las ménades y sátiros del thiasosbáquico; de ahí que los mejores paralelos del mosaico de Torre deBenagalbón se encuentren en composiciones del repertorio de am-bientes dionisíacos: bacantes bailarinas y sátiros tocados con la nebrísen movimientos de danza, como los que se ven en un opus sectile dePompeya 34, en los relieves de un puteal de fines del siglo I-comienzos II d.C. conservado en el Museo del Prado 35 o, en fin, enotros ejemplos en relieves, de sarcófagos, pinturas o mosaico, que secuentan por multitud. En este sentido quizá conviene traer a colaciónuno de los mosaicos del excepcional conjunto del siglo IV d.C., de

34. T. DOHRN, Crustae, «Romische Mitteilungen», 72, 1965, p. 127 y ss.35. S. SCHRÖDER, Museo del Prado. Catálogo de la Escultura Clásica, II. Escultura

mitológica, Madrid 2004, pp. 285-91, núm. 158.

Fig. 5: Mosaico de los “Amores de Zeus” de Italica (Santiponce), conserva-do en el palacio de los Condes de Lebrija (Sevilla), detalle de un motivocon Antıope y Zeus-Satiro.

Pedro Rodríguez Oliva, José Beltrán Fortes1288

fuerte influencia norteafricana, de la villa del Tellaro, en el lugar delos Caddeddi, a unos tres kilómetros de distancia de la antigua Eloro,en Noto (Siracusa) 36. El mosaico figurado de una de las estancias deesta villa, parcialmente conservado, llevaba en sus cuatro ángulosotros tantos vasos de los que salen flores, frutos y unos festones flora-les que dejan unos espacios semicirculares en cada uno de los lados ydentro de los cuales unos paneles rectangulares muestran escenas desátiros y ménades de los que el mejor conservado 37 (FIG. 6) es unbuen paralelo para este tema de Zeus metamorfoseado en sátiro con-quistando a Antíope, si no se trata de diversos pasos de este mito.Todas estas representaciones están inspiradas en las variantes del mitosobre los amores de Zeus con la princesa tebana muchos de los cua-les no han llegado hasta nosotros, pero que eran fuentes literarias an-tiguas disponibles en su tiempo 38.

36. VOZA G., I mosaici della villa del Tellaro, en G. VOZA, P. PELAGATTI, Archeo-logia della Sicilia sud-orientale, Napoli-Siracusa 1973, pp. 173-9; G. VOZA, Le ville roma-ne del Tellaro e di Patti in Sicilia e il problema dei rapporti con l’Africa, en 150 Jahr-Feier Deutsches Archäologisches Instituts, (Rom, 4-7 Dezember 1979), Mainz am Rheim1982, pp. 202-9; G. VOZA, Aspetti e problemi dei nuovi monumento d’arte musiva in Si-cilia, en Il Mosaico Antico. Atti III Colloquio internazionale sul mosaico antico, Ravenna,6-10 settembre 1980 (AIEMA), Ravenna 1983, pp. 5-18; G. VOZA, I mosaici della villa delTellaro, «Kokalos», XXVI-XXVII, 1980-81, p. 674 y ss.

37. G. VOZA, I mosaici del Tellaro. Lusso e cultura nel Sud-est della Sicilia, Sira-cusa 2003, p. 2.

38. APOLLOD. III, 5, 5; Narrat. Fab., VI, 1; Schol. Ap. Rh., IV, 1090; NONN., D.,31, 218; cfr. LIMC II, s.v. Antiope, pp. 854-7; EAA I, s.v. Antiope, p. 436.

Fig. 6: Detalle de una de las escenas de un satiro persiguiendo a una mé-nade (¿Antıope y Zeus-Satiro?) en un mosaico de Tellaro (Siracusa).

Villae romanas de la costa malacitana frontera al Africa 1289