Taco Vanguardia Ardila PRENSA

Transcript of Taco Vanguardia Ardila PRENSA

PREPRINT

Vanguardia y antivanguardiaen la crítica y en las publicaciones culturalescolombianas de los años veinte

PREPRINT

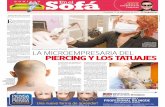

En este cuadro cubista aparecen pintados por Tapias, y de izquierda a derecha: Zalamea, De Greiff, Vidales, García Herreros. Al pie, vestidito de blanco, Lleras (Albertico).

PREPRINT

Vanguardia y antivanguardia en la crítica y en las publicaciones culturales colombianas de los años veinte

Jineth Ardila Ariza

Bogotá D. C.

2013

PREPRINT

Vanguardia y antivanguardia en la crítica y en las publicaciones

culturales colombianas de los años veinte

Biblioteca Abierta

Colección General, serie Literatura

ISBN: 978-958-761-466-4

© Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas

Departamento de Literatura

Primera edición, 2013

© Autora

Jineth Ardila Ariza

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas

Comité editorial

Sergio Bolaños Cuéllar, decano

Jorge Rojas Otálora, vicedecano académico

Aura Nidia Herrera, vicedecana de investigación

Jorge Aurelio Díaz, profesor especial

Ángela Robledo, profesora asociada

Yuri Jack Gómez, profesor asociado

Preparación editorial

Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas

Esteban Giraldo González, director

Jorge Enrique Beltrán Vargas, coordinación editorial

Diana Murcia Molina, coordinación gráfica

www.humanas.unal.edu.co

Diseño original de la Colección Biblioteca Abierta

Camilo Umaña

Impreso en Colombia

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio, sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

catalogación en la publicación universidad nacional de colombia

Ardila Ariza, Jineth, 1973-

Vanguardia y antivanguardia en la crítica y en las publicaciones culturales colombianas de los años veinte / Jineth Ardila Ariza. – Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Literatura, 2013.

300 p. : il. -- (Biblioteca Abierta. Literatura)

Incluye referencias bibliográficas

ISBN : 978-958-761-466-4

Literatura colombiana - Historia y crítica - Siglo XX 2. Crítica literaria – Siglo XX 3. Poesía colombiana - Historia y crítica 4. Vanguardismo (Literatura) I. Tít. II. Serie

CDD-21 860.8609 / 2013

PREPRINTAviso

El texto paralelo y las imágenes que aparecen en algunas páginas

pares de este libro pretenden ilustrar algunas de las afirmaciones

de la autora, reproduciendo fragmentos tomados de las fuentes

consultadas (en su mayoría, de las publicaciones periódicas de los

años veinte). Se dispusieron editorialmente de ese modo (gracias

a la iniciativa de los diseñadores del Centro Editorial de la Facultad

de Ciencias Humanas) para que el lector pueda eludir, si así lo pre-

fiere, las citas extensas. Otros preferirán, precisamente, la lectura

de esas piezas recobradas.

PREPRINT

Contenido

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Dos capítulos prescindibles

Postmodernismo y vanguardia: un problema

de periodicidad literaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Colombia en los estudios y antologías sobre

la poesía latinoamericana de los años veinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Vanguardia: crítica, reacción y revolución

Ramón Vinyes y Enrique Restrepo, las Voces de Barranquilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Los arquilókidas en La República . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

El grupo Caminos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

El Sol de Luis Tejada y José Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

La revista Los Nuevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Los nuevos en las Lecturas Dominicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Los nuevos en las entrevistas de «Una hora con...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Felipe Lleras y la crítica socialista en Ruy Blas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Antivanguardia: centenarismo y tradición

El nuevecito escritor de la revista Patria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

El Nuevo Tiempo Literario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Epílogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Índice analítico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

PREPRINT

11

¿Qué tenían en común la juventud de la izquierda socialista de los años veinte en Colombia, la liberal ortodoxa o la liberal con ten-dencias sociales, y la juventud de extrema derecha del Partido Con-servador? ¿En qué coincidían la búsqueda de una revolución poética que fuera contemporánea de los movimientos de vanguardia que se manifestaban en otros países latinoamericanos, inspirados en las nuevas estéticas europeas, y la búsqueda de una renovación poética dentro de los cánones del modernismo o del clasicismo?

Los convocaba una valoración positiva de «lo nuevo», sin el afán de buscarlo como producto de la imitación o la imprudencia juvenil. La generación que se estaba formando en el decenio de los años veinte era una generación insatisfecha con la política y la literatura que domi-naban la época. Para aquellos jóvenes, en su mayoría de apenas veinte años cumplidos, la generación que los precedía, la del Centenario, había sido forjada en medio de la falsamente tolerante y en realidad adoctrinaria política republicana; en literatura, por lo tanto, la consi-deraban estéril o, a lo sumo, retrógrada, estancada en viejos modelos; una generación sorda y muda frente a las necesidades de la época; por eso los jóvenes, tanto de izquierda como de derecha, pretendían llevar al extremo sus ideas de partido y unirse, paradójicamente,

Introducción

PREPRINT

12

Jineth Ardila Ariza

pregonando la necesidad de avivar el enfrentamiento en el campo de las ideas. Entre ellos hicieron realidad ese extremismo político, dándoles cabida a todas las tendencias del momento, y a mitad del decenio se llamaron a sí mismos la generación de los nuevos.

La novedad en política la constituía la fundación de un tercer partido —el socialismo—, y una parte de la juventud liberal se aferró, desde el inicio del decenio, a esa posibilidad; algunos se inscribieron dentro de lo que parecía ofrecerles el liberalismo que se inclinaba hacia las luchas sociales, o se mantuvieron —más dis-cretos— dentro de la línea tradicional del partido; mientras que otros —los leopardos, nombre con el que se llamaron a sí mismos los jóvenes conservadores de ultraderecha—, «tradicionalistas, ca-tólicos y reaccionarios», y en su extremismo no menos novedosos que los primeros, lanzaban su «Manifiesto Nacionalista Conser-vador» en 1924, pidiendo reemplazar a los viejos dirigentes de su partido. Desde esos frentes opuestos los jóvenes combatieron juntos a la generación del Centenario.

Para ilustrar el tono y el contenido que llegó a alcanzar la po-lémica de los nuevos contra los de la generación que los antecedía, cito las palabras de José Mar acerca de Laureano Gómez, quien sintetizaba para los jóvenes la confusión doctrinaria de la política centenarista, que lima las diferencias para, al fin, restarles fuerza y carácter a las ideas de derecha y de izquierda, e identidad a los partidos que las encarnaban:

¿Cuándo oís un discurso suyo, no os preguntáis si había allí un espíritu jacobino o un tarado del tradicionalismo? Si esa pregunta de confusión ha revoloteado en vuestra mente, ante la retorcida mescolanza de matices conservadores y matices liberales que él sabe producir y a veces hacer brillar con un fulgor encrespado de pirotécnica, sabed que para ella hay una contestación precisa e in-equívoca: allí no habla el espíritu conservador, ni el espíritu liberal, sino el espíritu mixto y mistificado del Centenario. [...] Los cente-naristas del liberalismo representan una tendencia conservatizante en la ideología de izquierda. Los centenaristas del conservatismo representan una inclinación liberalizante en la ideología de la de-recha. (Suplemento 5238, 4 de junio de 1926)

PREPRINT

13

Introducción

Los mismos extremos desde los cuales consideraban se debían confrontar las ideas políticas se manifestaron en la poesía de aquellos jóvenes de los años veinte: los poetas, en aquel tiempo interesados en el debate de ideas, parecían adecuar su poética a las búsquedas más consecuentes con la identidad política de sus partidos. Así, por ejemplo —permítaseme poner a prueba la si-guiente generalización—, un joven conservador como Rafael Maya buscaba encarnar una propuesta poética «nueva» dentro de los cá-nones del clasicismo; José Umaña Bernal, liberal, se satisfizo con renovar los temas y motivos del modernismo, y en su breve pe-riodo de interés por el liberalismo social alcanzó a experimentar, en sus prosas y en algunos de sus poemas, con la modernolatría que traían consigo las estéticas de vanguardia; Luis Vidales, desde muy joven inclinado hacia el socialismo y acompañado de cerca por el crítico y cronista Luis Tejada, optó por una experimentación radical en temas y estilos, que lo convirtieron en un poeta de van-guardia, con todo y su pretensión de originalidad, y más acorde con la novedad y la temeridad de las ideas políticas con las que se identificaría cada día más; León de Greiff, quien parecía perma-necer ajeno a los asuntos de partido, aunque lo señalaran algunas veces como uno de los maestros del «bolcheviquismo», creó un estilo personal, ecléctico, que tomaba y rechazaba para su poesía tanto del simbolismo como de las vanguardias, en una síntesis que se podría considerar anárquica.

Si bien es cierto que los defensores de la tradición clásica, ro-mántica, simbolista o modernista —unidos aquí bajo el genérico epíteto de «antivanguardistas», en tanto se manifestaron como tal— se opusieron a la legitimación de la nueva poesía más radical desde la tribuna de algunos de los diarios y revistas más impor-tantes del país, como las Lecturas Dominicales de El Tiempo, El Nuevo Tiempo Literario y la revista Patria —mucho más abiertos a las nuevas estéticas fueron el Suplemento Literario Ilustrado de El Espectador y durante algunos meses la misma revista Patria y el diario La República—, también es cierto que, en sus polémicas, fue considerable el espacio que los dueños de la prensa de la época, casi todos ellos centenaristas, les concedieron a los nuevos o al tema de

PREPRINT

14

Jineth Ardila Ariza

los nuevos en sus publicaciones periódicas, antes de que los jóvenes concibieran las suyas: el periódico El Sol, la revista Los Nuevos y el periódico Ruy Blas, entre ellas. La censura fue real, es cierto, pero no es a ella a la que habría que culpar de que en Colombia no se haya formado un movimiento de vanguardia identificable y cohesionado. No obstante, es necesario confrontar con fuentes de primera mano aseveraciones recientes, como las que aún in-dican que en Colombia no se conocieron ni se debatieron, ni des-pertaron un deseo de renovación los movimientos de vanguardia, pues fueron tres o cuatro los intentos de la nueva generación por formular un manifiesto, crear un grupo, nombrarlo, idear un pro-grama estético, tener un órgano de comunicación y unos caballitos de batalla que les sirvieran a los más jóvenes para diferenciarse de quienes los precedían. Hay que sumar a todo esto sus gestos coti-dianos de irreverencia, de los cuales queda alguna documentación, su vestuario estrambótico, su altivez iconoclasta, su desprecio casi general por las instituciones educativas… ¿Qué les faltó entonces? ¿Por qué seguimos pensando que Colombia fue un país «tradicio-nalista y cauto», como lo afirmara Hugo Verani, frente a las rup-turas estéticas del momento?

Paradójicamente, les faltó unidad: los grupos se disolvían tras sus primeros enfrentamientos contra la generación que los pre-cedía, porque lo único que los unía era la idea de ese enfrenta-miento y no un principio o una búsqueda estética común; tampoco compartían los mismos métodos de crítica, ni se ponían de acuerdo por completo en los nombres de los poetas de las generaciones an-teriores que era necesario juzgar1. La crítica tradicionalista se en-cargó de separarlos aún más, tanto la que aprobaba y celebraba la obra de los menos radicales, como la que rechazaba al unísono la de los más novedosos: así, Rafael Maya fue rápidamente acogido dentro de la tradición poética del país, mientras Luis Vidales no fue nunca aceptado; León de Greiff dividía las opiniones en torno a

1 Un ejemplo temprano es que mientras Luis Tejada levantaba cátedra contra Guillermo Valencia en su periódico El Sol, en 1922, José Umaña Bernal respondía defendiendo al parnasiano de los ataques del cronista desde El Diario Nacional.

PREPRINT

15

Introducción

su obra, hasta que la crítica de la época entendió que podía asimilar sus innovaciones poéticas si afirmaba que estas sucedían dentro de la tradición del modernismo y el simbolismo, e incluso dentro del romanticismo o el parnasianismo, y de ese modo fue asimilado aunque no fuera leído ni comprendido del todo. La crítica de los nuevos a los miembros de su propia generación no fue menos disol-vente. Basta comparar el coro que casi todos los nuevos entonaron para celebrar a Maya con las voces solitarias que ensayaron una defensa de Vidales.

Los nuevos, convencidos de que su fortaleza debía ser su misma falta de unidad —la confrontación ideológica en todos los campos—, cumplieron ellos mismos con el adagio «divide y ven-cerás» y les ahorraron así algún esfuerzo a sus opositores. A la derecha formaron Rafael Maya y Rafael Vásquez (poetas), Silvio Villegas, Ramírez Moreno y Camacho Carreño (leopardos). En el centro, y tendiendo hacia la izquierda con más o menos bríos, Jorge Zalamea, José Umaña Bernal, Francisco Umaña Bernal, Alberto Lleras Camargo, Manuel García Herreros y Germán Arciniegas se inclinaron brevemente, durante la segunda mitad del decenio, hacia una reforma socialista dentro del Partido Liberal. Y a la iz-quierda, Luis Tejada, José Mar, Luis Vidales, Alejandro Vallejo, José Restrepo Jaramillo y Felipe Lleras Camargo fueron los intelec-tuales de la nueva generación que en los años veinte se identificaron con las ideas del socialismo. En el limbo, por ser aparentemente los que menos participaron en las confrontaciones políticas, quedaron León de Greiff y Gregorio Castañeda Aragón, los escritores ma-yores de la generación, si se acepta al último como perteneciente a los nuevos. Así lo vería claramente José Mar (de nuevo), en una entrevista de 1926 en las Lecturas Dominicales, convencido de que solo la asunción de una nueva ideología política podría darles unidad y carácter a los jóvenes, como si hubiera descubierto que la división en extremos políticos que él mismo defendiera, al lado de Luis Tejada, en 1922, no los había conducido ni los conduciría a conformarse como generación.

[...] los nuevos no son propiamente una generación. El simple elemento psicológico no basta para constituir lo que yo entiendo por

PREPRINT

16

Jineth Ardila Ariza

una generación. Se necesita una uniformidad interna que produzca una actividad independiente. Nosotros carecemos de un rasgo fun-damental que nos unifique y que nos impulse a realizar una obra específicamente nuestra. Solamente una cierta rebeldía contra la generación precedente nos agrupa y determina. [...] Solamente la adopción de una ideología política distinta de las que encarnan las ge-neraciones anteriores, nos daría personalidad y fisonomía propias. Si nuestra generación trajera al país la ideología y la actividad del socia-lismo, como la del Centenario trajo la ideología y la actividad del re-publicanismo, sería verdaderamente una generación. De lo contrario se quedará como un grupo literario y nada más. («Una hora con José Mar», Lecturas Dominicales 159, 25 de julio de 1926)

¿Cómo fue sucediendo y cómo se hizo evidente el desplaza-miento de fuerzas entre los nuevos? Para saberlo hay que remontarse a su origen como generación, y a los inicios del enfrentamiento con sus antecesores, los de la generación del Centenario, en algunas de las publicaciones culturales de la época.

PREPRINT

21

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

Al intentar contextualizar un trabajo sobre la poesía colombiana del decenio que va de 1920 a 1930 en el marco de la poesía latinoamericana, lo primero que salta a la vista es que la investigación, la historia, las antologías o los ensayos teóricos o in-terpretativos que tratan el tema de la vanguardia en la región se han enfrentado a la dificultad de ubicar sus manifestaciones dentro de la historia literaria o la sucesión de épocas y movimientos que la forman. Para algunos la vanguardia forma parte de la época moderna o la modernidad literaria hispanoamericana y, dentro de ella, se levanta como la clausuradora del modernismo; otros pre-fieren verla como iniciadora de la época llamada contemporánea y como el origen de la literatura actual. No ha faltado tampoco quien la vea como centro irradiador hacia ambas épocas, lugar de paso, de transición, entre un modernismo que nunca acaba de terminar y cuya actualidad hay que reivindicar cada cierto tiempo y la lite-ratura de hoy, heredera y destiladora de todos sus excesos:

[...] según signifiquen un intento de reaccionar contra el mo-dernismo, refrenando sus excesos (postmodernismo), o de supe-rarlo, llevando más lejos aún su afán de innovación y de libertad

PREPRINT

23

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

(ultramodernismo). Estos dos modos de aparente terminación del modernismo, en rigor de su consolidación y continuidad, fueron iniciados por los poetas modernistas mismos, que más tarde o más temprano llegan por proceso natural a la necesidad de rectificar o superar su obra anterior. (De Onís 1961, XVIII)

El primero en plantear este problema fue Federico de Onís, en 1934, en su Antología de la poesía española e hispanoame-ricana (1882-1932), con la que se propuso mostrar un panorama completo del modernismo en lengua española. Dicha antología —dividida en cuatro grandes momentos o movimientos: 1) tran-sición del romanticismo al modernismo (1882-1896); 2) triunfo del modernismo (1896-1905); 3) postmodernismo (1905-1914); 4) y ul-tramodernismo (1914-1932)— considera el modernismo como la formalización, en lengua española, de una «crisis universal de las letras y el espíritu que inicia hacia 1885 la disolución del siglo XIX» (De Onís 1961, XV). Aunque breve en su apogeo, el modernismo propiamente dicho sería muy fecundo, en tanto originó una revo-lución importante dentro de la literatura, que germinó en muchas de las tendencias futuras que se manifestarían durante el siglo XX «en una multiplicidad de tendencias contradictorias», agrupadas.

Federico de Onís fue el primero en acuñar el concepto de postmodernismo para hablar, no de lo que viene después del mo-dernismo, pues ese lugar le corresponde, en su concepción, a la vanguardia, sino para referirse a la autocrítica del modernismo. El concepto ha sido reutilizado muchas veces de esta forma (ver más adelante Octavio Paz), pero sin el carácter «conservador» que le dio De Onís, para quien el postmodernismo

[...] es una reacción conservadora, en primer lugar, del moder-nismo mismo, que se hace habitual y retórico como toda revolución literaria triunfante, y restauradora de todo lo que en el ardor de la lucha la naciente revolución negó. Son modos diversos de huir sin lucha y sin esperanza de la imponente obra lírica de la generación anterior en busca de la única originalidad posible dentro de la inevi-table dependencia. (De Onís 1961, XVIII)

PREPRINT

24

Jineth Ardila Ariza

A Para el caso de Colombia, en esta clasificación aparece Porfirio

Barba-Jacob: «Su poesía nace del modernismo y nunca se ha li-

berado por completo de la influencia de Rubén Darío; pero sigue

únicamente su lado romántico, y a la vez que retrocede hacia Poe

y hacia los clásicos españoles, avanza en un sentido romántico

nuevo hacia la afirmación única, límpida y amarga de la desespe-

ración y la nada individual». (De Onís 161, 739)

B Sobre José Eustasio Rivera, incluido en esta tendencia, dice: «La

vorágine, vigorosa pintura, a la vez realista y romántica, de la selva

tropical. Los sonetos de su único libro de poesías tienen el mismo

tema en forma más perfecta gracias a su mayor concentración». (De

Onís 1961, 837 y 838)

C De Onís inicia esta parte de la antología con Luis Carlos López,

de quien publica nueve poemas y dice en la nota introductoria:

«Su actitud poética, así como la de los demás poetas de esta

sección es la más propia y típicamente postmodernista, porque

es el modernismo visto del revés, el modernismo que se burla de

sí mismo, que se perfecciona al deshacerse en la ironía; actitud

correspondiente a la de los postrománticos respecto del romanti-

cismo. En ellos se ha pretendido encontrar la fuente de la poesía

de López, siendo así que la sentimentalidad oculta bajo su sar-

casmo y las formas difíciles que le place ver quebrarse de puro

sutiles, no son otras que las del modernismo esencial de su ser

en el que ya no cree». (De Onís 1961, 851)

D En esta clasificación solo aparece Rafael Maya; ni León de Greiff, ni

Luis Vidales figuran en ninguna de las clasificaciones de Federico

PREPRINT

25

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

El postmodernismo, vale la pena repetirlo, rectificaría al modernismo; por esta razón, sus diferentes tendencias son todas reacciones contra el modernismo: reacciones hacia el pasado ro-mántico, o clásico, o costumbrista. Dentro de cada una de las cinco reacciones que enumera, De Onís clasificó a los poetas hispanoa-mericanos de las dos primeras décadas del siglo XX:

1. Modernismo refrenado (reacción hacia la sencillez lírica).2. Reacción hacia la tradición clásica.3. Reacción hacia el romanticismoA.4. Reacción hacia el prosaísmo sentimentalB (poetas de mar y

viajes; poetas de la ciudad y los suburbios; poetas de la natu-raleza y la vida campesina).

5. Reacción hacia la ironía sentimentalC.

Algunas de las tendencias enumeradas no concuerdan del todo con el papel rectificador que el antologizador les asigna, sino que más bien son prolongaciones del modernismo. Esto, es de su-poner, hace afirmar a De Onís que a pesar de estar rectificando al modernismo el postmodernismo sería una manera de continuarlo. Lo cierto es que esta misma ambigüedad aparece en la poesía his-panoamericana de la época, en la cual conviven esas tendencias junto con la de los representantes del modernismo como tal.

Dentro del «ultramodernismo», en cambio, reconoce dos momentos: al primero lo llama «Transición del modernismo al ultraísmo»D, y al segundo, «ultraísmo». Por ultraísmo com-prende todos los «ismos» o movimientos de vanguardia en His-panoamérica que se habían conocido hasta el momento, y no solo el movimiento español con su equivalente en Argentina, que hoy conocemos con ese nombre.

Para seguir consecuentemente a De Onís, al ultramodernismo le está destinada la misión de superar el modernismo y, paradójica-mente, continuarlo y consolidarlo. Dicho momento,

[...] aunque tiene su origen en el modernismo y el postmoder-nismo cuyos principios trata de llevar a sus últimas consecuencias, acaba en una serie de audaces y originales intentos de creación de una poesía totalmente nueva. Esta es la poesía rigurosamente

PREPRINT

26

Jineth Ardila Ariza

de Onís. Se entiende la inclusión de Maya entre los poetas ul-

tramodernos, pues el poema seleccionado por el antologista

es «Capitán de veinte años», en el que este llevó a cabo uno de

sus escasísimos experimentos vanguardistas (ver la lectura que

propone David Jiménez (2005) sobre este poema de Maya en

su Antología de la poesía colombiana). Sobre Maya, escribe De

Onís: «Es considerado como el más alto valor en la poesía colom-

biana de hoy. Dice de él Sanín Cano: ‘Vivir en la forma pasajera’ y

‘querer perpetuar la gracia en un solo gesto’, son dos preceptos

en los cuales se podría concentrar toda la retórica de Rafael

Maya. La nota dominante en sus versos es una de ‘melancólica

incertidumbre’. En su última y mejor obra brillan sus cualidades —

excesivas— de fuerza caudalosa y de ímpetu hacia la altura desde

las honduras de lo subconsciente, vertidas en amplio verso libre,

enumerativo a menudo como el de Walt Whitman, y en repetidas

imágenes y palabras evocadoras». (De Onís 1961, 1013)

PREPRINT

27

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

actual, la que por de pronto ha logrado alejar de nosotros el moder-nismo a un pasado definitivo y clásico. (De Onís 1961, XIX)

Una idea muy distinta surge aquí, pues en lo que el ultra-modernismo anuncia de las vanguardias resalta lo que supera al modernismo y no aquello que lo rectifica o lo refrena. Y el moder-nismo mismo ya no se ve continuado y consolidado sino reducido a un pasado «definitivo y clásico». Esta paradoja se expresará luego como un interrogante, cuando el autor pregunta, casi al final de su presentación, a propósito del ultramodernismo, «¿quién puede decir cuáles de las nuevas manifestaciones son producto del es-fuerzo de la agonía o del de la germinación; cuáles son, en una palabra, un principio o un fin?». Aunque parece responder esta pregunta, cuando afirma que la calidad de algunos de los poetas del ultramodernismo hace pensar más en una culminación «del largo y rico proceso de la poesía del siglo XIX que arranca del ro-manticismo, más bien que como el principio de algo radicalmente nuevo» (De Onís 1961, XX), el autor no está por completo con-vencido de que esta sea la única respuesta. Hace una observación sugerente cuando reconoce que la habilidad de anular lo anterior que tiene la poesía nueva se vuelve contra ella misma, «porque su historia aparente y anecdótica consiste en la súbita aparición de nuevos grupos literarios» (De Onís 1961, XIX). Esta idea será más tarde expresada de nuevo por Octavio Paz, quien vio en la exacer-bación de la «estética de la ruptura» en la vanguardia la culmi-nación de una época (la Modernidad) en la cual la ruptura se había convertido en tradición.

Federico de Onís se anticipa también a la formulación de que las vanguardias hispanoamericanas no deben explicarse, ni como producto de la simple imitación de los «ismos» europeos, ni como producto inmediato de la Primera Guerra Mundial, ni de las nuevas corrientes de pensamiento o los avances tecnológicos de finales del siglo XIX, sino como el resultado de una crisis profunda, ante todo espiritual y literaria:

No creemos que la guerra, ni el automóvil, ni el cinematógrafo, ni la aviación, ni el maquinismo, ni el jazz, ni el psicoanálisis, ni el

PREPRINT

28

Jineth Ardila Ariza

E Ver, como ilustración, el poema «Entierro» de Vidales, publicado

en su libro Suenan timbres, en 1926:

EntierroLluviasobre los grandes cajones de las casas.Lluvia. Lluvia.

Y a lo lejosel conglomerado de paraguasmancha en el airesu pueblucho japonés.

A éste lo van a enterrar.

Las campanas se le querían caer encimacomo sombreros ingleses.

Yo veo el dorso del acontecimiento.

Las levitascabeceanteshacen unos pajarracosque persiguen al muerto.

Las coronas—neumáticos de carnaval—van colgadas del carrocomo repuestospor si se le dañan las ruedas. [...]

Ya no llueve.Desapareció el que estaba estrenandocadáver. [...]

PREPRINT

29

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

deportismo, ni el americanismo, ni el fascismo, ni el comunismo, ni el feminismo —ni las demás fuerzas o efectos formidables de nuestro siglo—, aunque hayan influido sobre ellos, sean la causa o la explicación de todos los «ismos» literarios y artísticos [...] y que en conjunto constituyen la nueva estética, iniciada, a nuestro parecer, con la crisis finisecular que en el mundo hispánico conocemos con el nombre de modernismo. (De Onís 1961, XIX)

Esta «crisis finisecular» de la que habla De Onís coincide con la idea de Mario de Micheli (1979), expresada en Las vanguardias artísticas del siglo XX, de que las vanguardias son, en última ins-tancia, consecuencia de la separación entre arte y sociedad; estos últimos habrían atravesado por una indisoluble unidad durante la época del realismo y las revoluciones europeas de la primera mitad del siglo XIX, que comienza a resquebrajarse a partir de 1848 y se agudiza en 1871, tras el fracaso de la Comuna de París: «Esta página histórica tiene una importancia decisiva porque representa una de las últimas ocasiones en que un amplio sector de escritores, poetas y artistas participó en una acción política de excepcional alcance» (Micheli 1979, 23). El arte, entonces, se alejó del realismo a través de distintas rutas de evasión: hacerse salvajes, el desarraigo decadente, el primitivismo... hasta que «la actitud levantisca asumió tonos de escarnio y eligió la vía del juego, de la mistificación e incluso del cinismo». Épater le bourgeois, «escandalizar al burgués, gastarle bromas pesadas, ponerle zancadilla al filisteo, poner en la picota al bienpensante, reír en los funeralesE y llorar en las bodas, fue una práctica común de los artistas de vanguardia» (Micheli 1979, 69). Estos primeros gestos entran después en una segunda fase, más agresiva que la primera, que corresponde a la organización de «los movimientos de rebelión» (Micheli 1979, 70). La crisis espi-ritual y literaria [De Onís] es, pues, consecuencia de la separación entre el arte y la sociedad; en algunos movimientos de vanguardia esa crisis intentará en vano resolverse recuperando el arte para la «praxis vital» y, de esa forma, tratar de restablecer la antigua unidad perdida. Micheli les sigue el rastro, en su estudio, a esos momentos de restauración de aquella unidad dentro de las vanguardias.

PREPRINT

30

Jineth Ardila Ariza

F En Colombia, los jóvenes intelectuales de comienzos de los años

veinte no fueron en absoluto ajenos a ese sentimiento anti-imperia-

lista, fortalecido todavía más por el ingrato recuerdo de la pérdida

de Panamá. Se conoce, por ejemplo, la existencia de un temprano

movimiento estudiantil al que bautizaron con el nombre de los pre-

coces, que se opuso a la instalación en Washington de una estatua

de Santander, en contra de las pretensiones de Luis Eduardo Nieto

Caballero: «El renombrado polemista de El Espectador [...] atacó

despiadadamente a los “niños precoces”, como él nombraba a los

estudiantes que se habían atrevido a oponerse a esa mistificación.

Nieto Caballero quería llevar a Washington un bronce de Santander,

costeado por nuestro pueblo, y no por el gobierno, como una prueba

de afecto hacia la nación saxoamericana. Los precoces, sintiéndose

apoyados por la opinión pública, aprovecharon el entusiasmo,

o más bien, la agitación provocada en las aulas por el incidente,

y fundaron a Universidad, la revista de Germán Arciniegas». (De la

Calle 1928)

G Otro tema fundamental de la época fue el socialismo. Se puede

afirmar, sin exagerar, que la juventud intelectual colombiana de

avanzada se consideraba a sí misma socialista o pretendía serlo.

Algunos miembros de la generación anterior también veían una

esperanza en la creación del nuevo partido. El Espectador, Ruy

Blas, la revista Patria y Universidad publicaban en sus editoriales

artículos de divulgación o de abierta simpatía por el socialismo:

«Las nuevas generaciones son, espiritualmente socialistas. La

teoría del socialismo, la posibilidad de sus realizaciones prác-

ticas, la necesaria reflexión que impone un mundo en donde la

PREPRINT

31

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

Este aspecto de la vanguardia no ha sido tenido en cuenta por muchos de los investigadores de la época en Hispanoamérica, pese a ser muy visible la trama entre la renovación artística y la revolución social y política. Nelson Osorio (1981), en su ensayo titulado «Para una caracterización histórica del vanguardismo literario hispanoa-mericano», sí señala tal vinculación. Para Osorio, a partir de la crisis de la Primera Guerra Mundial —que en su opinión debe ser tomada, siguiendo a Arnold Hauser, como «referencia cronológica para indicar el cierre de una etapa y el inicio de otra en la historia de la humanidad» (Osorio 1981, 229), es decir, como comienzo de la época contempo-ránea—, «el equilibrio del mundo», que hasta entonces se basaba en el «predominio de las potencias de Europa occidental en el control y manejo de los asuntos internacionales», pasa a manos de los Estados Unidos, país que «asume un papel decisivo en la nueva organización de la hegemonía mundial»; así, América Latina se verá enfrentada, desde entonces, a ese nuevo imperialismoF, y además recibirá la influencia de la revolución bolchevique de 1917, que se disponía a «destruir la he-gemonía de las clases dominantes y a construir una sociedad sin pre-cedentes sobre bases nuevas que eliminaban la explotación patronal del trabajo asalariado»G (Osorio 1981, 230). Son estos los hechos que explican que si bien no puede «hablarse de una general coincidencia entre los movimientos de vanguardia artística y los de vanguardia política y social, muchos de los más destacados representantes de la vanguardia artística de esos años se incorporan —aunque en algunos casos solo sea temporalmente— a la crítica del sistema social e incluso a las luchas por el socialismo»1 (Osorio 1981, 231).

Para Nelson Osorio es un error considerar el vanguardismo hispanoamericano «como un hecho postizo, como un simple epi-fenómeno de los movimientos europeos», y es un error, asimismo, considerar como vanguardistas solo aquellas manifestaciones que sean equivalentes a los «ismos» europeos de la época, pues tal perspectiva «hace que se pierda la posibilidad de ver lo que hay de hispanoamericano en nuestro vanguardismo» (Osorio 1981, 243).

1 Entre los casos que menciona Osorio, considera el de Luis Vidales en Colombia.

PREPRINT

32

Jineth Ardila Ariza

injusticia o la desigualdad de oportunidades florecen maravillo-

samente, son motivos más que suficientes para determinar un

cambio fundamental en las ideas de los partidos de vanguardia»

(«¿Hacia el socialismo?» Editorial de Universidad 79, 1928). Dice

Jaime Barrera Parra (uno de los bachués, nacionalistas): «Sólo

dentro de los partidos revolucionarios, socialistas o naciona-

listas, podría caber la parte auténticamente juvenil de la gene-

ración que se ha convenido en llamar “nueva”, por razón de su

edad» («Los ideales políticos de la nueva generación» Encuesta

de Universidad 83, 1928). En ese mismo número, responde la

encuesta un nuevo liberal, José Umaña Bernal: «Si la nueva ge-

neración izquierdista quisiera alguna vez cumplir con el deber

que le imponen las circunstancias y las necesidades de la hora

que vivimos, su puesto debiera estar en la vanguardia de un

gran partido socialista» («Los ideales políticos de la nueva ge-

neración» Encuesta de Universidad 83, 1928). También en esa

edición la revista publica la «Declaración de los universitarios

socialistas». Ver la historia del socialismo de los años veinte en

el valioso libro de María Tila Uribe (1994), Los años escondidos.

Sueños y rebeldías en la década del veinte. Jóvenes intelectuales

socialistas de los años veinte: el grupo de Savinski: Savinski era

un ruso que llegó a Bogotá en 1922, no tenía formación marxista,

pero «recibía periódicos en ruso y el único que podía traducirlos

era él. Por tanto, el local de su tintorería se convirtió en sitio de

tertulia, eje de grupos de estudiantes, de intelectuales, que se

fueron formando en torno a la lectura de los periódicos que él tra-

ducía, más que en torno a él mismo como teórico. En estos perió-

dicos venían artículos de Lenin y sobre Lenin que se comentaban

PREPRINT

33

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

animosamente allí. Uno de esos grupos estaba conformado por

estudiosos como José Mar y Luis Tejada [...]. Tejada, quien li-

deraba el grupo de intelectuales difundió esos planteamientos y

se proclamó comunista al igual que algunos de sus compañeros»

(Uribe 1994, 43 y 44). Felipe Lleras Camargo (director de la revista

Los Nuevos), conocido dentro del partido como el Chiverudo, du-

rante la segunda mitad del decenio tuvo a su cargo la redacción

de periódicos socialistas semiclandestinos, y como director de

Ruy Blas hizo el seguimiento de las huelgas, denunció los abusos

del gobierno, divulgó el pensamiento socialista y los grupos que

se afiliaban a él, y llegó a ser parte del Comité Central del partido.

Junto con Rafael Azula Barrera (Bachué), José Mar y Armando

Solano (centenarista, abandonó el liberalismo y se hizo socialista

en 1928) formaron redes de apoyo económico para el joven movi-

miento. Baldomero Sanín Cano estuvo a punto de hacerse socia-

lista y dio conferencias para explicar las ideas del nuevo partido.

Entre los centenaristas socialistas figuran, además de Solano,

Dmitri Ivanóvitch y Dionisio Arango Vélez.

PREPRINT

34

Jineth Ardila Ariza

H Esta tendencia coexistió con las manifestaciones de la vanguardia

en Colombia. En el número uno de la revista Universidad (febrero

24 de 1921), con la firma de Germán Arciniegas, Roberto Andrade y

Rafael Bernal Jiménez, publican un ambicioso manifiesto dirigido «A

la juventud hispanoamericana», en busca de la unión hispanoame-

ricana como una defensa contra «las amenazas comunes». Contenía

un programa de siete puntos, que incluía la difusión de las ideas

«paniberistas», fomentar el intercambio cultural por medio de mi-

siones de intelectuales y trabajar por que se cumpla el programa de

Buenos Aires: libre comercio entre las naciones hispanoamericanas,

unificación de la moneda, marina mercante indolatina, fortalecer los

ejércitos nacionales, etc. Durante la segunda época de la revista,

también bajo la dirección de Germán Arciniegas, la difusión de la

literatura, los movimientos, revistas, escultura y pintura hispanoa-

mericanos fue una constante (1927-1929). Universidad distribuía en

Bogotá revistas vanguardistas y americanistas, como Amauta, de

Mariátegui.

PREPRINT

35

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

Es necesario, en cambio, explicar el surgimiento de un movimiento renovador, propio de la época de la posguerra, que está más que le-gitimado dadas las condiciones históricas y literarias que se vivían durante esos años en América Latina:

Habría que considerar que las tendencias de vanguardia que surgen en la literatura hispanoamericana de esos años forman parte de un proceso más amplio de renovación artística con respecto al Modernismo y sus epígonos, dentro de la cual representan los im-pulsos de ruptura más agresivos y experimentales que ésta lleva en su seno. (Osorio 1981, 232)

Aquí concede el autor un grado de autonomía al proceso reno-vador de la literatura, y reconoce que en los años que antecedieron a la Primera Guerra Mundial ya se había sentido una «declinación del Modernismo como sensibilidad poética dominante»: «El Van-guardismo pasa a ser entendido así como un aspecto de la reno-vación postmodernista» (Osorio 1981, 254). Y agrega, un poco más adelante, acerca de la vanguardia:

[...] es necesario reconocer la condición jánica de su fisonomía histórica. En ella, si bien una de sus caras representa la solución de continuidad en la superación renovadora del Modernismo, la otra, en actitud de proclamada ruptura, anticipa embrionariamente un proyecto que mucho más tarde va a desembocar en la literatura de los años sesenta. (Osorio 1981, 242)

Otra tendencia que Osorio señala es la del «mundonovismo» o americanismoH, que aquí solo enunciaremos.

Si bien en este ensayo Osorio subsume en el postmodernismo todo lo que está después del modernismo, en un texto posterior, el prólogo al libro Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana (1988), hace un deslinde al afirmar que el arte de vanguardia «marca el inicio de la época contemporánea», mientras que el postmodernismo clausura el modernismo y, junto con este, marca el final de la época moderna2. Ya no usa el término post-

2 Osorio cita aquí a Ángel Rama: «[...] aunque fueron ellos [los modernistas]

PREPRINT

36

Jineth Ardila Ariza

modernismo para englobar la literatura de 1918 a 1930, como había hecho en el ensayo anterior, sino para hablar de una de las tres mani-festaciones de la literatura que va de 1910 a 1920. Incluso el cambio pe-riódico es significativo, puesto que parece indicar que Osorio prefiere hablar solo de vanguardia en la literatura surgida a partir de 1920, para de ese modo enfatizar el comienzo de la contemporaneidad y diferenciarla más radicalmente frente a la época moderna:

En resumen, si consideramos este confuso lapso que va desde 1910 a 1920, encontramos que en la vida literaria de ese decenio de crisis, reajuste y cambio se encuentran imbricadas tres promociones poéticas: la de los modernistas consagrados [...], la que corresponde a la última generación modernista y la de los que empiezan a bal-bucear las primeras e incipientes notas de lo que será el vanguar-dismo. (Osorio 1988, XIX)

Sin embargo, Osorio matiza un poco su división entre postmo-dernistas y vanguardistas al afirmar que si bien sería equivocado con-siderar las manifestaciones de los primeros como «vanguardistas», «al participar, aunque desde perspectivas estético-ideológicas dife-rentes, en un mismo momento de crisis, el cuestionamiento que estas propuestas implican fertiliza el ambiente y a menudo sirven de punto de partida al cuestionamiento radical y a las propuestas rupturales de los vanguardistas»3 (1989, XX y XXI).

Osorio opone esta concepción a la que considera que la van-guardia es «la expresión final de la época Moderna» (1989, X); y el autor contra el cual impone esta perspectiva periodizadora es

quienes introdujeron la literatura latinoamericana en la modernidad y por lo tanto inauguraron una época nueva de las letras locales, no se encontraban, como se ha dicho, en el comienzo de un novedoso período artístico universal sino en su finalización, a la que accedían vertiginosa y tardíamente» (Rama 1985, 173).

3 Es con esta mirada a los escritores posmodernistas como fertilizadores de las propuestas vanguardistas como se deben estudiar con más detenimiento sus manifestaciones en y sobre la poesía colombiana de la época, pues más que indagar qué movimientos de vanguardia hubo en Colombia, sigue vigente la pregunta acerca de cómo se dio inicio a la época contemporánea de la poesía en este país.

PREPRINT

37

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

Octavio Paz. En Los hijos del limo (1987), Paz señala las semejanzas existentes entre el romanticismo y las vanguardias. La vanguardia es «una exasperación y una exageración de las tendencias que la precedieron» (Paz 1987, 97), «una intensificación de la estética del cambio inaugurada por el Romanticismo» (Paz 1987, 98), pero, a di-ferencia del romanticismo, cuya negación inauguró la tradición de la ruptura, la suya la clausuraba. «La vanguardia es la gran ruptura y con ella se cierra la tradición de la ruptura» (Paz 1987, 88). En lo que sí coinciden ambos autores es en considerar el postmodernismo como la clausura del modernismo; para Paz, el postmodernismo

[…] no es lo que está después del Modernismo —lo que está después es la vanguardia—, sino que es una crítica del modernismo dentro del Modernismo. Reacción individual de varios poetas, con ella no comienza otro movimiento: con ella acaba el Modernismo. Esos poetas son su conciencia crítica, la conciencia de su acaba-miento. (Paz 1987, 84)

Por postmodernismo, sin embargo, Paz entiende algo más cercano al mundonovismo o al sencillismo, definidos por De Onís, que a las múltiples reacciones que propuso este último. En palabras de Paz: «Hacia 1915 la poesía hispanoamericana se caracterizaba por su regionalismo o provincialismo, su amor por el habla de la con-versación y su visión irónica del mundo y del hombre», y entre los poetas postmodernistas cita únicamente a Lugones y a López Ve-larde (Paz 1987, 123).

En cuanto al papel de la Primera Guerra Mundial como gestora de la crisis que desemboca en las vanguardias, las opiniones se oponen abiertamente en diferentes estudios. Enrique Anderson Imbert, en el volumen de su Historia de la literatura hispanoame-ricana, dedicado a la época contemporánea, afirma, por ejemplo:

[...] como en medio de estos años estalló la Primera Guerra Mundial se ha hablado de grupos literarios de la preguerra y de la posguerra. Pero la Gran Guerra [...] fue, más que un acontecimiento en las letras de América, un par de prismáticos para mirar la li-teratura. Se quería ver un drama y, dramáticamente, se exageró el efecto de la guerra sobre la literatura. [...] No negamos que la guerra

PREPRINT

39

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

agitara las conciencias de los escritores. Pero una guerra no cons-truye: destruye. Y, en la construcción de la literatura hispanoame-ricana de estos años, las fuerzas no vinieron de la guerra, sino del espectáculo de una cultura que estaba cambiando rápidamente. (Anderson Imbert 1961, 9 y 10)

La relativa veracidad de la afirmación de que una guerra no construye sino que, al contrario, destruye, no la hace un argu-mento lo suficientemente sólido para rechazar el papel que des-empeñó la Primera Guerra Mundial en la aparición de las nuevas estéticas. Las vanguardias, desde un punto de vista, si se quiere convencional, también «destruyeron». Su labor no fue solo de construcción: hubo que renunciar y, aun más, tratar de desterrar muchas de las verdades que se habían instalado cómodamente en el ambiente cultural y literario de la época que las antecedieron. Más cuestionable todavía, en una historia sobre la literatura de la época, es el tono conservador de las apreciaciones de Anderson Imbert, para quien, en últimas, durante los años que van de 1910 a 1925 hubo tres grupos de escritores: en primer lugar aparecieron «los decorosos», quienes «permanecieron leales a las letras áulicas» (Anderson Imbert 1961, 10) y en sus búsquedas poéticas no pasaron del naturalismo y el realismo o del impresionismo y el simbolismo. Un segundo grupo, aún no del todo censurable, es el de «los aven-tureros», quienes «minaron revolucionariamente las letras. Eran raros, funambulescos extravagantes. Se deshumanizaban (o se re-humanizaban) en piruetas metafóricas e idiomáticas inesperadas» (Anderson Imbert 1961, 10). Allí están los fauves, los expresionistas, los cubistas y los futuristas, todos ellos «disconformes, rebeldes, impetuosos» que se unieron a los del tercer grupo, el de «los irres-petuosos», quienes «emborracharon las letras y las hicieron bailar en pelota o disfrazadas de monigotes sobre las páginas de revistas experimentales». Aquí menciona al ultraísmo, como uno de los nombres que llevaría esta «orgía». Duró poco —termina senten-ciando el autor— y, después, «los mejores, no ya en revistas, sino en libros, se dejarán de bromas» (Anderson Imbert 1961, 10). En las páginas que siguen, al comenzar a exponer su catálogo crítico

PREPRINT

40

Jineth Ardila Ariza

I Son interesantes las apreciaciones de Anderson Imbert sobre

Colombia, pues en ellas también deja ver claramente su pre-

dilección por una literatura respetuosa frente a la tradición.

Transcribo en primer lugar sus comentarios sobre los autores co-

lombianos de «la normalidad»:

«En este país, de paso lento, como si llevara un vaso lleno

de preciosa tradición y temiera derramarlo al menor traspié, a la

poesía se la ve, muy atinada, pero un poco a la zaga. Poeta vestido

a la antigua fue Aurelio Martínez Mutis (1885-1954), que trabajaba

siempre con escrúpulos de buen artesano, en terrenos diversos, en

la narración, la elegía, el paisaje. Había comenzado, poco moder-

nísticamente, con las silvas de La epopeya del cóndor (1924), pero

su Mármol (1922) salió de la cantera modernista. Aunque ligados

por una cinta elástica al modernismo, otros poetas colombianos se

alejaron algunos pasos. Son los de la «generación del Centenario»

[...]. Tuvieron más sentido cívico que los estetas rubendarianos y

se inspiraron en el patrimonio nacional. Sin embargo, los poetas

«centenaristas» aprendieron su arte de modelos parnasianos y

simbolistas y, dentro de Colombia, continuaron a los modernistas

Valencia, Grillo y Londoño. Los más brillantes fueron Rivera, Rasch

Isla, Castillo, Castañeda Aragón, Gilberto Garrido, Leopoldo de la

Rosa, Seraville». (Anderson Imbert 1961, 27)

Sobre Eduardo Castillo afirma: «Poeta suave, delicado, triste, re-

signado, de insinuante tono menor. Su libro El árbol que canta, 1928.

Gracias a Guillermo Valencia, a quien admiró rendidamente, Castillo

viajó por todas las rutas del modernismo, siempre correcto, pocas

PREPRINT

41

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

de los principales autores que figuran entre estos tres grupos, su censura continuará siendo evidente en los títulos bajo los cuales los agrupa: «la normalidad», «la anormalidad» y «el escándalo». Los poetas del primer caso, el de la «normalidad», son los que surgieron en medio de una batalla ya ganada, la del esteticismo, la de la función aristocrática de la poesía; por lo tanto, «no había por qué repetir ni excederse. Aceptaban como ordinarias normas que habían sido extraordinarias», sucumbieron a la imitación y, gracias a ella, consiguieron hacerse pasar, entre sus contempo-ráneos, por grandes poetas; «no conmovían a nadie, no se ilumi-naban por dentro, pero admiraban por su frío arte de versificación y composición»I. Es entonces cuando surge una reacción, la de los «pocos capitanes enardecidos en combates interiores», y esa reacción toma diferentes caminos. Sin citarlo, Anderson Imbert hablará de las distintas reacciones que Federico de Onís subrayó al definir el momento que llamó «postmodernista», en la poesía hispanoamericana. No usa tampoco el término en esta parte del libro (este, sin embargo, aparece como un encabezado en la página respectiva), pero sí los diferentes tópicos que usó Federico de Onís. Escribe Anderson Imbert:

Algunos poetas se desvían hacia un trato más directo con la vida y la naturaleza. Son sencillos, humanos, sobrios [...]. Otros tienen un aire de sabiduría, de haber ido lejos y estar de vuelta con muchos secretos clásicos [...]. Otros [...] confiesan sinceramente lo que les pasa, angustias, exaltaciones [...]. Están los de sentido hu-morístico, como si los hijos sospecharan que había algo ridículo y cursi en la tradición familiar modernista [...]. Los hay cerebrales, fríos, recatados, especulativos [...] o los de alma devota [...]. Y los criollistas, los nativistas, los apretados contra su tierra [...]. Y los de emoción civil y política. (Anderson Imbert 1961, 14 y 15)

El segundo grupo está conformado, según el autor, por los poetas que al salir del modernismo dieron «un estruendoso portazo». Aunque no hayan sido los mejores escritores de su generación,

PREPRINT

42

Jineth Ardila Ariza

veces inspirado por un lirismo personal y pujante. Más que sentir

la vida, sentía una teoría estética de la vida. Esta teoría derivaba,

claro, de una biblioteca europea, rica en franceses, pobre en espa-

ñoles. Son más reconocibles sus lecturas que sus emociones, acaso

porque muy tímidamente penetraba en su propia personalidad y, en

cambio, elaboraba con gran decisión una teoría del arte que hizo es-

cuela en su país». (Anderson Imbert 1961, 28)

Entre todos los demás poetas de la época solo sobresale Porfirio

Barba-Jacob, sobre quien, sin embargo, tiene los siguientes reparos:

«Es, en efecto, un nudo en el mismo hilo de la poesía colombiana

donde antes anudamos a Silva y a Valencia. No fue tan delicado y

profundo como Silva ni tan artista como Valencia pero sus temas

eran románticos como en el primero y sus formas de corte moder-

nista, como en el segundo. Suele considerársele como astro. No

obstante, Barba Jacob, todo lo inquieto, vehemente, desesperado

que se quiera, no logró dar salida poética a ese mundo interior que

le ahogaba el corazón [...]. Barba Jacob estaba todo dolorido de

grandes interrogaciones, dudas, desánimos, rebeldías, deseos, las-

civias, inmoralidades; pero se queda enfermo, en la oscuridad de su

cueva, y más que cantos le oímos quejidos. Su lirismo es tan denso

que a veces se oscurece, como en “Acuarimántima”. Otras veces se

aclara en poesías exclamativas (las exclamaciones denuncian la

carga emocional del poeta), construidas (las simetrías denuncian

el efecto que se quiere conseguir), narrativas (la acción, en una

anécdota o en una alegoría, denuncia por dónde va el ánimo o la idea

del poema). Sus mejores cantos son los de extravío, de perdición,

de soledad. La leyenda de su vida de homosexual no nos interesa

(aunque contribuyó a su fama), pero la leyenda de su poesía debe

PREPRINT

43

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

revisarse críticamente. Exageraba sus desgarramientos y en su vo-

luntad de escándalo llegaba a simulaciones artísticas, pero no poé-

ticas. En sus momentos de sinceridad, por otra parte, no siempre vio

claro en su propia hondura». (Anderson Imbert 1961, 29 y 30)

Hasta aquí van los comentarios de Anderson Imbert sobre los

poetas colombianos de la primera fase: «la normalidad». Bastante

exhaustivo y, pese a los juicios venidos de diferentes latitudes (mo-

rales, subjetivas, cívicas y estéticas), quizá los dos últimos poetas

aquí reseñados hayan sido evaluados en su justa dimensión.

PREPRINT

44

Jineth Ardila Ariza

J Para el caso de Colombia, en este segundo grupo, representativo de

«la anormalidad», Anderson Imbert menciona únicamente a León de

Greiff: «Complejo, introvertido, narcisista, sarcástico, descontento,

imaginativo, con estallidos de ritmos, palabras y locuras, siempre

lírico, León de Greiff fue, entre los buenos poetas colombianos,

el que abrió la marcha de la vanguardia. Desde Tergiversaciones

(1925) hasta Fárrago (1955) no cesó de contorsionarse. En realidad

ya desde 1915, en la revista Panida de Medellín, había empezado

a asombrar con una poesía que no se parecía a nada de lo que

se conocía en Colombia. Después aparecieron, en España y en

Hispanoamérica, poetas que, al crecer, dejaron en la sombra a León

de Greiff: pero él vino primero y lo que hizo lo sacó de su cabeza.

Juvenil en su arrebato lírico, pasan los años pero sigue gozando

del respeto de los jóvenes, generación tras generación. No es de

fácil lectura, sin embargo. Maneja las palabras como instrumentos

de música y las distribuye como en una orquesta. Estructuras mu-

sicales de rondeles, contrapuntos, etc., contienen el verso libre y

lo hacen sonar con repeticiones que son inevitables y, al mismo

tiempo, sorprenden. Las palabras —arcaísmos, onomatopeyas,

neologismos, cultismos—, el caprichoso temario —leyendas, remi-

niscencias de autores raros, paisajes escandinavos—, los cambios

repentinos de los estados de ánimo, la agitación constante contri-

buyen también a hacerlo difícil, no de comprender, sino de gustar».

(Anderson Imbert 1961, 54 y 55)

PREPRINT

45

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

les reconoce su audacia: «Desde el simbolismo los escritores se habían convencido de que la literatura era una revolución perma-nente» (Anderson Imbert 1961, 48), y lo que estos harán es llevar a extremos las osadías del simbolismo. La guerra «exacerbó a todos», es cierto, pero el germen ya estaba arraigado en el simbolismo, to-mando de los simbolistas las metáforas «para romperles el hilo del sentido», el verso libre, la irracionalidad que, llevada a sus últimas consecuencias, niega «el principio lógico de identidad, la categoría de causalidad y las formas a priori del espacio y el tiempo» (An-derson Imbert 1961, 49)J.

El tercer grupo, el de los escandalosos, cuyos «ismos» fueron sucursales de «la gran planta industrial con sede en Europa», es di-fícil de estudiar, según el autor, porque «al principio se propusieron no existir como literatura»; por esta razón, Anderson Imbert pre-fiere dividirlos en dos grupos: el de las revistas y el de los libros, ar-gumentando que «las revistas son interesantes para una historia no tanto de la literatura como de la vida literaria» (Anderson Imbert 1961, 72).

Como la poesía no podía existir en medio de tales excesos ni-hilistas, solo quedan aquellos quienes de alguna manera pactaron e hicieron un libro, ya que «después de todo, un poema, por irracional que sea, debe ofrecer un mínimo de sentido para que pueda ser ge-nérico y comprensible» (Anderson Imbert 1961, 72). Sin embargo, «esos enardecidos metaforistas» que cedieron a la creencia de que las metáforas valían por sus virtudes mágicas, «partían de una des-estima de la literatura. No tenían fe en la poesía. No la creían seria. Se avergonzaban de ella» (Anderson Imbert 1961, 73). Escribían en contra «de los cosmopolitismos de ensueño del modernismo», «se dieron al verso suelto, a la idolatría de la imagen», «a los cambios en las funciones gramaticales de las palabras», «a los barbarismos deliberados, a la sobreproducción de neologismos»; las formas «se desprendieron unas de otras» y las frases sonaban «como en la boca de un esquizoide» (Anderson Imbert 1961, 73).

PREPRINT

46

Jineth Ardila Ariza

K Sobre Colombia no menciona a ningún escritor en esta fase, pero sí

en el capítulo siguiente, en el cual se supone que el autor hablaría

de los libros que fueron producto de las vanguardias. Mezcla,

sin embargo, en una misma época a los nuevos con los poetas de

Piedra y cielo. Esta equívoca asociación entre vanguardia y Piedra

y cielo haría carrera; importa destacarlo, sobre todo, porque en

realidad ocurrió con Piedra y cielo todo lo contrario: este movi-

miento representó una «regresión» de la poesía colombiana a la

tradición española de la que el modernismo había logrado sepa-

rarse, pero que seguía teniendo vigencia entre algunos poetas

tradicionalistas de los tres primeros decenios del siglo, y como

consecuencia de lo anterior, una regresión a modelos formales en

los que se volvía a dar un lugar predominante a formas métricas

rígidas, como el soneto, mientras que una parte de la poesía de los

años veinte había llegado a hacer aceptable el poema en versos

libres, cuando menos.

Sobre los nuevos, Anderson Imbert escribe: «Se alejaron de

los modernistas pero no mucho. En todo caso no rompieron con

ellos, según hacían los jóvenes en otros países. Los colombianos

han sido siempre muy cuidadosos en el uso de la lengua. El mo-

dernismo, en lo que tenía de culto a las buenas formas, había

reforzado ese sentimiento tradicional por la gramática. El mo-

dernismo, pues, pasó a formar parte de la tradición, y el anhelo

de perfección lingüística de los parnasianos siguió dominando

hasta después de la Primera Guerra Mundial. Los movimientos

de vanguardia apenas alteraron el paso modernista, parnasiano

de los nuevos [...]. Saltaron, pues, sobre la generación inmediata-

mente precedente de los centenaristas sin reconocer su magisterio

PREPRINT

47

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

Hasta aquí cabe preguntarse si esta presentación de la van-guardia en palabras de Anderson Imbert corresponde verdadera-mente a una lectura de la poesía hispanoamericana o si el autor está pensando, más bien, en los manifiestos de las más extremas vanguardias europeas, como el dadaísmo, las cuales sí hubieran podido generar la inquisidora descripción que se lee en las líneas citadas arriba. Después de esta presentación, Anderson Imbert hace una «tabla de escándalos» en los que incurrió la vanguardia: cosmopolitismo (ya no el europeísmo idealista del modernismo, sino un europeísmo irreverente); actitud nihilista e iconoclasta frente a la literatura (aunque eran más fecundos en la teoría que en la práctica); ingenio (culto a la novedad y la sorpresa); senti-miento (deshumanización del arte, destrucción del «yo», cuando hay sentimientos, estos son sarcásticos); feísmo (una nueva forma de conocimiento ajeno a la belleza); morfología (todos los experi-mentos tipográficos y la experimentación con la propia lengua, los caligramas, las onomatopeyas caben aquí); sintaxis (palabras en libertad, destrucción de la sintaxis); métrica (abandono de la rima, el ritmo y los moldes estróficos); temas (exclusión de lo narrativo y anecdótico, las cosas se hacen protagonistas, paisaje como telón de fondo, introducción de nuevos elementos: el rumor, el peso, el olor, presencia de la máquina, de los movimientos sociales); imaginismo (poesía reducida a la metáfora) (Anderson Imbert 1961, 76 y 78)K.

Dos ideas resaltan en la exposición de Anderson Imbert: las vanguardias son la exacerbación del simbolismo y, por lo tanto, también del modernismo. Y los «ismos» hispanoamericanos fueron la versión americana de los «ismos» europeos, «gran planta industrial con sede en Europa».

En un planteamiento más reciente, Teodosio Fernández, en su libro La poesía hispanoamericana en el siglo XX (1987), afirma que las diferentes reacciones bajo las cuales cataloga Fe-derico de Onís la poesía postmodernista no estaban ausentes en la poesía anterior, ni en la de los modernistas, ni en la de quienes «se mantuvieron al margen de las novedades finiseculares» (Fer-nández 1987, 18). Y, puesto que tampoco desaparecieron con la irrupción de las vanguardias, el postmodernismo conservador

PREPRINT

48

Jineth Ardila Ariza

[...]. Los centenaristas no se habían familiarizado con el curso

de las letras, de Proust a Breton. Los nuevos, en cambio, aunque

también prolongaban el parnasianismo, por lo menos oteaban las

vanguardias lejanas (de Europa y de algunas ciudades sudameri-

canas). En general no se desembarazaron del pasado, pero basta

que haya habido entre ellos unas pocas excepciones para que po-

damos diferenciarlos de los centenaristas. Estos pocos poetas ex-

cepcionales saltaron al futuro con jactancias, oscuridades, música

e ideas retadoras. Algunos eran estetas puros, que con desparpajo

juvenil jugaban a la literatura, deshumanizándola. Otros, ganados

por las ideas socialistas, proclamaban belicosos programas de

reivindicaciones políticas (Luis Vidales). Hubo un grupo de escép-

ticos que se mantenían al margen de las ideologías. Y también un

grupo de partidarios del orden y la autoridad [...]. León de Greiff,

al establecerse en Bogotá, prestó fuerzas a los nuevos. Él era una

personalidad única, inimitable en su juventud perpetua. Tuvo se-

guidores, sin embargo. Por ejemplo, Luis Vidales [!!] (1904), que

en 1926 aturdió el ambiente con Suenan timbres, libro de poesías

conectadas con la usina de imágenes eléctricas e inesperadas que

funcionaban en todo Occidente, desde la primera Guerra Mundial.

Vidales fue el que más se benefició del ingenio travieso, gregue-

rístico, que desde Ramón Gómez de la Serna se cultivó en las

letras castellanas. Pero la poesía colombiana no se dejó seducir

por los “ismos” de posguerra». (Anderson Imbert 1961, 178-180)

Más laudatorio es cuando se refiere a la poesía de Rafael Maya:

«[...] mesurado, inteligente, extendió los dominios de su poesía

pero sin cambiar de índole. Sus sensaciones e imágenes se hicieron

más vertiginosas; sus ritmos se desbandaron y hubo más libertad

PREPRINT

49

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

y espacio en sus versos. Pero todo esto sin exhibicionismos [...]. Es

de temperamento clásico, que reflexiona sobre sus emociones y las

obliga a un equilibrio entre lo nuevo y lo tradicional. Anhela la vieja

claridad, no la moderna confusión». (Anderson Imbert 1961, 180)

PREPRINT

50

Jineth Ardila Ariza

L Entre los poetas que descubren el entorno menciona, para

Colombia, a Luis Carlos López como el precursor: «[...] desecha los

tópicos consagrados por la literatura vigente en favor del hallazgo

de lo poético en la realidad inmediata. Su actitud antimodernista

radicaba fundamentalmente en la elección del anticosmopoli-

tismo de lo provinciano, y también en la ironía, que “el tuerto”

López llevaba a veces al sarcasmo. De mi villorrio (1908), Posturas

difíciles (1909) y Por el atajo (1920), abundan en la presentación

festiva de la vida cotidiana en el monótono ambiente de su natal

Cartagena de Indias, donde pasó casi toda su vida. Sus hallazgos

probablemente tuvieron un eco temprano en el descubrimiento

de la provincia por López Velarde, antes de que el mundo urbano

y los modelos rioplatenses cambiasen el rumbo de su poesía».

(Fernández 1987, 19)

M En Colombia, dice Fernández: «[...] la evolución es aún más lenta

y mesurada. Puede hablarse de una larga perduración del moder-

nismo, a pesar de las disidencias que suponen las obras del ya

citado Luis Carlos López, de Porfirio Barba-Jacob (1883-1942) y de

León de Greiff (1895-1976). Los dos últimos no son fáciles de clasi-

ficar, aunque caben, desde luego, dentro de los vagos márgenes del

posmodernismo. Los poemas de Barba-Jacob, que no llegan al cen-

tenar, muestran el espíritu rebelde y atormentado de un personaje

novelesco, viajero incansable, de vida turbulenta y azarosa; sus

rupturas significan en buena medida la recuperación del espíritu

torturado de los “malditos” del siglo XIX, románticos y simbolistas,

con los que presenta un parentesco evidente. No era ajeno, por

PREPRINT

51

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

del que hablara De Onís corre el riesgo de prolongarse indefini-damente. Para Fernández, entonces, es mejor hablar únicamente de dos tendencias en el postmodernismo: la que lleva a «la inte-riorización de la experiencia» y la que conduce a «descubrir el entorno»L.

Es en la complejidad del modernismo, que incluía su propio cues-tionamiento y autocrítica, en donde hay que descubrir su propio final:

Entre las distintas corrientes que confluyen en esa indeter-minada —y tal vez desorientada— poesía posmodernista, una se perfila con cierta nitidez: la que, nacida en las posiciones más expe-rimentales o extremadas del modernismo, permite reconocer una evolución continuada de la poesía hispanoamericana hasta enlazar con el vanguardismo. (Fernández 1987, 15)

Hasta aquí nada lo separa de la concepción de Paz. Como sea, queda nuevamente expresada una visión unificadora que busca en el postmodernismo el momento de transición a las vanguardias. La variante, sobre la cual también insistirán otros autores, es que no hay una actitud antimodernista en el postmodernismo, ni siquiera en las tendencias llamadas mundonovistas, pues «se trata del propio modernismo que se disuelve en distintas tendencias, y de otras que habían discurrido opacadas y ahora tienen ocasión de aflorar» (Fer-nández 1987, 18). Fernández hace notar, además, que la vanguardia el americanismo no fueron las únicas direcciones que tomó la poesía de la época; en el capítulo titulado «De la poesía pura a las inquietudes existenciales», señala que numerosos poetas prescindieron de acti-tudes agresivas, ruidosas e irreverentes, y recuperaron, incluso, las rimas y metros tradicionales. Sobre todo en países en donde «la van-guardia de los años veinte apenas se acusó» puede hablarse de «una evolución sin rupturas desde el Modernismo hacia una expresión depurada que progresivamente se enriquece de implicaciones metafí-sicas o existenciales»M (Fernández 1987, 48).

Otra propuesta, quizás un poco excesiva en el tono, que insiste en la unidad del modernismo y las vanguardias en la poesía hispa-noamericana, la presenta Saúl Yurkievich, en su libro Celebración

PREPRINT

52

Jineth Ardila Ariza

tanto, a algunas orientaciones del modernismo hispanoamericano.

Como tampoco lo fue León de Greiff, quien, como los surrealistas,

encontró sus ídolos en Aloysius Bertrand y en Lautréamont. Por

esta vía pudo acercarse al espíritu de la vanguardia, sin renunciar

a las preocupaciones formales constantes en una amplia obra

poética que va desde Tergiversaciones (1925) a Velero paradójico

(1957), y que caracterizan el humor (a veces sarcástico, por lo ge-

neral corrosivo), el gusto por las paradojas, la descripción de la

subjetividad del poeta (recurriendo a lo onírico incluso), la musica-

lidad y la riqueza lingüística. León de Greiff colaboró y polemizó con

el grupo de los nuevos, que a partir de 1920 reunió a numerosos

poetas. Entre ellos se cuentan Luis Vidales (n. 1904), Rafael Maya

(1897-1980), Jorge Zalamea (1905-1969) y Germán Pardo García (n.

1902). El primero, con Suenan timbres (1926), ofreció la muestra

más destacada del vanguardismo en Colombia. Los demás ofrecen

una depuración del modernismo, de orientación clasicista con in-

gredientes religiosos en la amplia obra de Maya, hacia la belige-

rancia política —expresada con una extraordinaria exuberancia

verbal, que culmina en su poema en prosa o novela poemática El

gran Burundún-Burundá ha muerto (1952)— en la de Zalamea, hacia

variadas preocupaciones existenciales entre otras, en la amplísima

de Pardo García» (Fernández 1987, 57 y 58).

N Así describe Yurkievich el modernismo: «No sólo consignan la

actualidad a través de la mención de la utilería tecnológica, la re-

presentan en su agitada mezcolanza [...]. Utilizan la yuxtaposición

caleidoscópica, inauguran la técnica del mosaico, preanuncian el

montaje cinemático. [...]. Con los modernistas comienza el culto a lo

PREPRINT

53

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

del modernismo (1976). Desde el título se anuncia el propósito del autor, que será formulado de la siguiente manera:

La vanguardia libró sus ofensivas tratando de borrar todo legado. Sólo validó un presente versátil, proyectado hacia el futuro. Un presente prospectivo, vector de progreso, cercenado de toda di-mensión pretérita. Renegó radicalmente del pasado inmediato sin vislumbrar, como en tantas revoluciones, que todos sus propósitos, que todos sus logros habían germinado poco antes. Con perspectiva casi secular, podemos hoy restablecer la conexión causal entre mo-dernismo y primera vanguardia, es decir, reconocer a los poetas modernistas su condición de adelantados. A la tríada culminante de Vicente Huidobro, César Vallejo y Pablo Neruda contraponemos aquí la de los genitores: Rubén Darío, Leopoldo Lugones y Julio Herrera y Reissig. (Yurkievich 1976, 7)

Tanto el cosmopolitismo, como la evasión frente al positivismo pragmático y el registro de la actualidad (maquinismo, era indus-trial, vida de las ciudades tecnificadas) ya estaban presentes en los modernistas. Estos «son los primeros adeptos a la modernolatría futurista. Darío y Lugones hacen el ditirambo del arquetipo de la omnipotencia mecánica: la locomotora» (Yurkievich 1976, 14), además del vértigo de la velocidad ante el automóvil, el paquebote, el tren expreso. Es la época de las exposiciones universales, de los rascacielos neoyorquinos, de la torre Eiffel. Después de una extensa enumeración de los aspectos del modernismo que sobrevivirían en las vanguardias, el autor dedica cada uno de los capítulos de su libro a demostrar que Darío, Lugones y Herrera y Reissig deben ser leídos como los «iniciadores» de Huidobro, Vallejo y Neruda, «quienes empiezan su obra donde la dejó Darío» (Yurkievich 1976, 25)N.

Este es uno de los caminos que tiene quien hoy en día se acerque al estudio de la vanguardia: asumir la continuidad que hay entre el modernismo, el postmodernismo y la vanguardia, en tanto esta última es la realización extrema de las propuestas del primero. Otra posibilidad es ver el paso del modernismo a la vanguardia como una ruptura fundamental, y leer en los poetas postmoder-nistas la clausura definitiva del modernismo en su autocrítica

PREPRINT

54

Jineth Ardila Ariza

nuevo, el imperativo de la originalidad. [...] El mundo occidental vive

una temporalidad distinta, cuya consecuencia ideológica es [...] la

relativización de todos los absolutos [...]. Esta temporalidad se ma-

nifiesta artísticamente a través de la valoración de lo instantáneo

[...]. Los poetas buscan liberarse de las represiones racionalistas,

provocan el desarreglo de los sentidos para expresarlo a través de

la alquimia del verbo. La sexualidad aflora al desnudo y se la dice

sin eufemismos, [...] el capricho, la arbitrariedad, la desmesura de-

vienen valores estéticos. A la sin razón del mundo y al sin sentido

de la existencia corresponden el sin sentido y la sin razón del arte

[...]. Todos los continuos se fragmentan. Las seguridades de la con-

cepción renacentista [...] se relativizan o invalidan. [...] Se borran las

distinciones entre sujeto y objeto. [...] Cunde el nihilismo y el agnos-

ticismo. [...] Viven el pasaje del contexto artesanal, personalizado,

de la sociedad aldeana a la antinaturaleza de hierro y hormigón, a

la anónima concentración de las megalópolis, a la vida mecanizada

[...]. La autonomía poética parece estar en proporción directa con

el alejamiento de lo real inmediato [...]. Saturan sus textos de me-

táforas radicalizadas [...]. Los modernistas valorizan el conjuro de

las sugerencias rítmicas, imaginativas, musicales. El sonido triunfa

sobre el sentido [...]. La forma impera sobre el contenido. La inteli-

gencia discursiva se repliega». (Yurkievich 1976, 15-21)

PREPRINT

55

Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria

destructiva. También existe un tercer camino: si bien hay una ruptura entre el modernismo y las vanguardias, el postmoder-nismo es un momento de transición necesario entre estos dos mo-vimientos. Y aun una cuarta lectura que pondría a la vanguardia en el centro para desde ella comprender tanto el modernismo como el arte contemporáneo. Todos estos caminos se nos antojan suge-rentes. Pero lo más relevante aquí es advertir que es indispensable estudiar la aparición de la vanguardia partiendo de las manifes-taciones y de los autores renovadores del modernismo dentro de cada una de las tradiciones nacionales de Latinoamérica, lo cual quizá tendría como consecuencia hacer una lectura distinta de la acostumbrada, cuando menos de la poesía colombiana de la época.

PREPRINT

57

Colombia en los estudios y antologías sobre la poesía latinoamericana de los años veinte