Sul percorso di Alvaro Pirez, in 'Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e...

-

Upload

khiflorenz -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Sul percorso di Alvaro Pirez, in 'Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e...

Direttore: Carmine Ampolo

Comitato editoriale: Paola Barocchi, Pier Marco Bertinetto, Luigi Blasucci, Lina Bolzoni, Glen W. Bowersock, Horst Bredekamp, Howard Burns, Giuseppe Cambiano, Ettore Casari, Enrico Castelnuovo, Claudio Cesa, Michele Ciliberto, Claudio Ciociola, Gian Biagio Conte, Marcello De Cecco, Francesco Del Punta, Maria Monica Donato, Massimo Ferretti, Carlo Ginzburg, Luca Giuliani, Anthony Grafton, Serge Gruzinski, Gabriele Lolli, Michele Loporcaro, Daniele Menozzi, Glenn W. Most, Giovanni Miccoli, Massimo Mugnai, Salvatore Nigro, Armando Petrucci, Paolo Prodi, Adriano Prosperi, Mario Rosa, Salvatore Settis, Alfredo Stussi, Alain Tallon, Roberto Vivarelli, Paul Zanker

Segreteria scientifica di redazione: Anna Magnetto

La quinta serie è pubblicata, con periodicità semestrale, in due fascicoli di circa 300 pagine ciascuno.

Abbonamento:

Annuale: Italia € 90,00 - Estero € 140,00Fascicoli singoli: Italia € 45,00 - Estero € 70,00

Le vendite vengono effettuate previo pagamento anticipato. A distributori e librerie sarà praticato lo sconto del 15%.Per informazioni: [email protected]

Annali della Classe di Lettere e Filosofia Scuola Normale SuperiorePiazza dei Cavalieri, 756126 Pisatel. 0039 050 509220fax 0039 050 [email protected] – [email protected]/scuola/edizioni/annalilettere/

Pubblicazione semestraleAutorizzazione del Tribunale di Pisa n. 7 del 1964Direttore responsabile: Carmine Ampolo

Periodico associato all’Unione Stampa Periodica ItalianaISSN 0392-095x

Indice

Vedi alla voce ‘Emancipazione’.Contributi sulla storia degli ebrei d’Italia tra 1848 e fascismo

Presentazione Ilaria Pavan 3

Dai privilegi all’uguaglianza, andata e ritorno. Le «Università israelitiche» toscane e l’effimera emancipazione quarantottesca (1847-1852)

Luca Sandoni 5

«Per religioso convincimento»: il ruolo di Roberto d’Azeglio nell’emancipazione dei «dissidenti» subalpini

Christian Satto 49

Per i diritti degli ebrei: percorsi dell’emancipazione a Venezia nel 1848

Elena Bacchin 91

«Diritti di libertà» e politiche religiose. Sguardi ebraici durante il fascismo (1922–1930)

Ilaria Pavan 129

Ricerche e discussioni

Il monologo di Medea (Eurip. Med., 1056-1080) e le altre Medee dell’antichità (con Appendice su Carcino)

Carlo M. Lucarini 163

Eforo e i proemi di Diodoro. Per una ridefinizione del modello storiografico

Leone Porciani 197

Il problema delle origini di Roma rivisitato: concordismo, ipertradizionalismo acritico, contesti. I

Carmine Ampolo 217

Nuove acquisizioni su Segesta tardoantica Antonino Facella 285 Appendice di Claudio Sorrentino 316

Sul percorso di Alvaro Pirez Marco M. Mascolo 319

La prima redazione autografa della lezione di Benedetto Varchi su La gola e ’l somno et l’otïose piume (RVF 7)

Annalisa Andreoni 337

Archeologia e politica fascista in Adriatico Maria Cecilia D’Ercole 359

Edonismo e antieroismo in Brecht. Quattro lettere di Sebastiano Timpanaro a Cesare Cases

a cura di Luca Baranelli 403

«La parola del passato»: ricordando Giovanni Pugliese Carratelli e la ‘sua’ rivista

Carmine Ampolo 415

English summaries 425

Autrici e autori 433

Illustrazioni 439

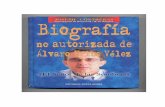

Sul percorso di Alvaro PirezMarco M. Mascolo

Nella Pinacoteca di Volterra si conserva un’opera nodale del portoghese Alvaro Pirez: si tratta di un grande trittico, con al centro la Madonna col Bambino e ai lati i santi Nicola e Giovanni Battista, san Cristoforo e Michele Arcangelo; in alto, nelle cuspidi, entro due tondi sono raffigurati i volti dei santi medici Cosma e Damiano1 (figg. 19, 20, 21). Quando Cavalcaselle lo vide conservava ancora, seppure mal leggibile, la firma dell’artista2. Questo polittico segna l’adesione più spinta di Alvaro Pirez al

Molte persone, nei più diversi modi, mi hanno aiutato ad ultimare questo lavoro, nato dalla mia tesi di Laurea Magistrale discussa all’Università di Siena con Roberto Bartalini ed Alessandro Bagnoli, che mi è caro ricordare per aver saputo alimentare una passione che è cresciuta col tempo. Un particolare ringraziamento lo devo a Massimo Ferretti, interlocutore attento e prodigo di consigli e a Maria Monica Donato con la quale ho discusso alcuni aspetti del percorso di Alvaro Pirez. Il personale della biblioteca della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Artistici, Storici ed Etnoantropologici di Pisa, nelle persone del dott. Alati e della dott.ssa Russo, ha facilitato in ogni modo la mia ricerca; così come, a Firenze, la dott.ssa Daniela Parenti. In una prima fase del lavoro ho avuto poi il piacere ed il privilegio di discutere dei problemi qui presentati con Luciano Bellosi, che purtroppo ci ha lasciati troppo presto. Giunto in dirittura d’arrivo ho contratto uno speciale debito di amicizia e di gratitudine nei confronti di Francesco Guzzetti, che ringrazio di cuore.

1 L’opera venne pubblicata da R. dos Santos, Alvaro Pires D’Évora pintor quatrocentista em Italia, Lisboa 1922, ad oggi l’unica monografia dedicata al pittore. Cfr. anche A. Paolucci, La pinacoteca di Volterra, Firenze 1989, pp. 92-5. Al pittore è stata dedicata una mostra monografica a Lisbona nel 1994, il cui catalogo, però, ha avuto poca incidenza per gli studi sul pittore: Álvaro Pires d’Évora. Un pintor português na Itália do Quatrocento, Commissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Catálogo, Comissário científico: Pedro Dias, Lisboa 1994, in part. pp. 89, 110 e 116.

2 Cfr. G.B. Cavalcaselle, J.A. Crowe, Storia della pittura italiana dal secolo II al

320 Marco M. Mascolo

momento del gotico internazionale fiorentino. Sottolineare questo fatto, con tutto ciò che ne consegue, è stata un’acquisizione critica piuttosto recente. Prima della mostra lucchese del 1998, infatti, inserire il pittore nella temperie fiorentina allo schiudersi del Quattrocento non era per nulla scontato3. In quell’occasione, col profilo redatto da Andrea De Marchi e con alcune importanti segnalazioni di Rolf Bagemihl4, si è potuta in parte ridisegnare la vicenda di questo artista, e anche del polittico in questione.

A lungo si era pensato che l’opera potesse essere identificata con quella menzionata in un documento pubblicato da Mario Battistini nel 19215. L’atto in questione è relativo all’esecuzione delle volontà testamentarie di Fillipino Bonci dei Nobili di Querceto, che aveva disposto si edificasse una cappella dedicata a santa Caterina nella chiesa di sant’Agostino a Volterra, e che questa fosse adornata con una tavola dipinta6. Il fatto che il documento in questione non fornisse nessun dato rispetto all’iconografia della tavola ha fatto sì che vari studiosi lo legassero al polittico della Pinacoteca. Eppure sarebbe potuta bastare la palese incongruenza iconografica per cui non v’è traccia, nel polittico di cui ci stiamo occupando, di un qualche riferimento a santa Caterina, a mettere in discussione la ricostruzione del percorso del pittore. Da tempo si era poi consolidata l’idea che il polittico non trovasse la sua collocazione originaria in Duomo, ma vi fosse giunto solo nel corso del XIX secolo, idea, questa, che risaliva per lo meno alle considerazioni che Leoncini svolgeva nella sua ‘guida’ della cattedrale7. E proprio in quel testo si aveva un forte punto d’appoggio per pensare che l’opera arrivasse

secolo XVI, 11 voll., Firenze 1875-1908, in part. vol. 3, 1885, pp. 306-7. L’opera versa infatti in condizioni di conservazione non buone, e manca di quasi tutta la carpenteria.

3 Sumptuosa tabula picta, a cura di M.T. Filieri, Livorno 1998, per il profilo a firma di A. De Marchi si vedano le pp. 278-85.

4 Ibid., pp. 292-4.5 M. Battistini, Un documento volterrano intorno al pittore Alvaro di Portogallo,

«L’Arte», 24, 1921, pp. 124-5. A questo si aggiungano R. Bagemihl, Painting and Sculpture in the Diocese of Volterra (1300-1400): a Documentary Investigation, Ph.D. Dissertation, New York University, Ann Arbor 1994, in part. pp. 222-3 e Id. in Sumptuosa tabula, pp. 292-3.

6 Merita sottolineare che il riconoscimento di quest’opera, oggi perduta, come differente dal polittico oggi in Pinacoteca, è stata una delle più importanti acquisizioni degli studi recenti.

7 G. Leoncini, Illustrazione sulla cattedrale di Volterra, Siena 1869, p. 52.

321 Sul percorso di Alvaro Pirez

dall’Oratorio di san Lorenzo a Strada8. Una volta riemerso il documento datato 1423 era parso logico ipotizzare che il polittico, considerato proveniente dalla chiesa di Sant’Agostino, fosse finito periferizzato nell’oratorio di San Lorenzo, per poi giungere, intorno alla metà del XIX secolo, nella cappella di San Carlo in Duomo. È necessario, dunque, ripercorrere brevemente le vicende che hanno permesso che si formulasse un’ipotesi simile, incrinata solo dalle considerazioni che svolgevano De Marchi e Bagemihl nel 19989.

Leoncini vide l’opera nella cappella di san Carlo Borromeo, spazio edificato a partire dal 1614, usando parte dell’antico camposanto, e consacrato nel 1618. E così l’erudito la descrive:

Il San Carlo è una Cappella che, quasi dalla sua origine andò decorata di vari quadri degni dell’ammirazione degli intelligenti; ma grazie alle cure del già Sig. Provveditore dell’Opera del Duomo, il Nob. Sig. Luigi Fedra Inghirami, secondate con zelo anche da RRimi Sigg. Capitolari, si accrebbe fra il 1842 e il 1844 di molti pregevoli dipinti qua e là raccolti da varie chiese e oratori dov’erano, per così dire, negletti; e la detta cappella è divenuta come una piccola pinacoteca10.

8 In particolare, sia Federico Zeri che Klara Steinweg consideravano la data 1423 del documento volterrano come fortemente orientativa. Cfr. F. Zeri, Alvaro Pirez: tre tavole, «Paragone», 5/59, 1954, pp. 44-7, Id., Qualche appunto su Alvaro Pirez, «Mitteilungen des Kunsthistorisches Institutes in Florenz», 17, 1973, pp. 360-70, poi in Id., Giorno per giorno nella pittura. Scritti sull’arte toscana dal Trecento al primo Cinquecento, Torino 1991, rispettivamente pp. 115-7 e 119-22; K. Steinweg, Opere sconosciute di Alvaro di Pietro, «Rivista d’Arte», s. 3, 32, 1957, pp. 39-55. Su questi problemi di cronologia, però, pesava il mancato scioglimento della personalità del ‘Maestro del Bambino Vispo’ nella persona storica di Gherardo Starnina. Su questi aspetti sto preparando alcune note che, spero, possano prima o poi approdare a stampa. Ad attirare la mia attenzione sulla problematica del ricollocamento cronologico del corpus di Starnina, avvenuto solo in tempi recenti, con tutto ciò che ne sarebbe conseguito in termini di messa in discussione del quadro cronologico del primo Quattrocento in Toscana, è stato Massimo Ferretti, che qui ringrazio.

9 A. De Marchi in Sumptuosa tabula, pp. 281-2.10 Leoncini, Illustrazione, pp. 47-8. Cfr. Chiese di Volterra, vol. 1, a cura di P.G. Bocci

e F.A. Lessi, Firenze 2000, p. 31 sgg.; U. Bavoni, La cattedrale di Volterra, Firenze 1997, p. 34 sgg.

322 Marco M. Mascolo

Qui si accumularono, dunque, opere d’arte create o meno per la cattedrale e solo all’inizio del secolo scorso vennero trasferite nella Pinacoteca Civica11, costituendone il nucleo primigenio. Il trasferimento delle varie opere nella cappella di san Carlo era iniziato nel 1842, anno in cui si decise di erigere un cenotafio in onore dell’arcivescovo di Firenze, Francesco Gaetano Incontri (†1781), fatto che spinse in breve tempo a mettere in atto un vero e proprio programma di rinnovamento della cattedrale. In questo contesto di progressivi ammodernamenti dell’edificio, iniziati sin dal XVI secolo, rivestono un ruolo particolare i lavori che il vescovo Guido Serguidi ed il fratello Antonio svolsero per costruire la loro cappella di famiglia, all’estremità del transetto destro. I lavori, iniziati nel 1576, si concluderanno solo nel 159212. Proprio i rifacimenti che interessarono il transetto destro, per lasciare spazio all’imponente cappella dei Serguidi, segnarono la definitiva distruzione della cappella Mannucci, sede originaria del polittico di Alvaro Pirez. Lo stesso Leoncini conservava, seppur in modo offuscato e frammentario, memoria di questa cappella se, descrivendo le cappelle corali una volta presenti in Duomo, cita anche quella di san Cristoforo, ed afferma che venne «eretta per dotazione di Guelfuccio Mannucci»13. Le precisazioni di Bagemihl riguardo alla committenza e all’originaria ubicazione dell’opera sono state fondamentali per rileggere la vicenda del polittico che la decorava14. Il ritrovamento del testamento di Guelfuccio Mannucci ha permesso infatti a Bagemihl di ristabilire l’originaria provenienza del trittico proprio dal Duomo, precisamente dalla cappella di san Cristoforo. Sappiamo che Guelfuccio Mannucci, uno dei più facoltosi mercanti volterrani15, nelle due versioni del suo testamento dà disposizioni perché si avvii la costruzione e la decorazione di una cappella in Duomo, dedicata a questo santo. Nella prima, del 1405, si stabilisce che i suoi esecutori testamentari spendano cento fiorini per la costruzione della nuova

11 Ibid.; si veda anche Paolucci, La Pinacoteca di Volterra, pp. 9-28, in part. pp. 9-12.12 Cfr. Bavoni, La cattedrale di Volterra, p. 37; Chiese di Volterra, p. 31.13 Leoncini, Illustrazione, p. 375.14 Bagemihl, Painting and Sculpture, p. 210; e Id in Sumptuosa tabula, pp. 292-4.15 Su Guelfuccio Mannucci: M. Battistini, La Chiesa e il monastero di Sant’Andrea

di Volterra dell’Ordine Benedettino di Monte Oliveto, «Rivista storica Benedettina», 5, 11, 1916, pp. 88-126, poi riedito in Id., Ricerche storiche volterrane, a cura di A. Marrucci, Volterra 1998, pp. 573-616, in part. pp. 580-1.

323 Sul percorso di Alvaro Pirez

cappella, fornendola di una «tabula bene picta»16, e si dice anche che dovrà sorgere accanto alla cappella di Piero Della Bese. Nella seconda versione, del maggio 1417, si stanziano altri centocinquanta fiorini per adornare la cappella e si prendono precauzioni in caso di una scomparsa prematura del Mannucci, che infatti morirà nel 141817. Sappiamo che ancora nel 1442 il dipinto doveva essere sull’altare18, e sempre in Duomo lo vide un testimone d’eccezione: Vincenzo Borghini. Il Borghini, nel corso di un viaggio a Volterra e San Gimignano, registrò nei suoi appunti la presenza di un’opera di Pirez nella cattedrale, oltre che altre opere in San Francesco ed in Sant’Agostino. Le note su Volterra non sono datate, al contrario di quelle su San Gimignano. Robert Williams, che per primo ha reso noto il taccuino di Borghini19, esaminando le date del taccuino ed incrociandole con le lettere spedite dal Borghini da Firenze alla fine del 1557, ha proposto una datazione per il soggiorno volterrano che dovrebbe cadere nel 1558. Intorno a questa data, dunque, possiamo ipotizzare con un alto grado di verosimiglianza, che un’opera di Pirez si trovasse nel Duomo di Volterra. E del resto proprio grazie alle brevi righe di Borghini il nome del pittore portoghese troverà un piccolo spazio nell’edizione delle Vite vasariane del 156820. Il fatto che Leoncini abbia descritto il polittico come opera commissionata dalla famiglia Leostelli21 è probabilmente frutto dei vari rimaneggiamenti subiti dall’opera al momento in cui, a fine Cinquecento,

16 Archivio di Stato di Firenze, D, olivetani di Volterra, s.v., 15 marzo 1405 e 15 maggio 1417. Cfr. Bagemihl in Sumptuosa tabula, p. 292.

17 Cfr. Battistini, Ricerche storiche, p. 581. 18 Archivio Vescovile di Volterra, Cavalcanti, c. 47: «capellam Sancti Christofori in

ecclesiam, cuis altar copertus est satis munde, est in eo petra consacrata candelabra et scapernellum ante altare bonum, Tabula pulcra»; cfr. anche Bagemihl in Sumptuosa tabula, p. 292.

19 Il taccuino di Vincenzo Borghini dove si trova la brevissima note relativa ad Alvaro Pirez è custodito presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Fondo Nazionale II.X.81, pp. 120-1, secondo la numerazione data dall’autore stesso. R. Williams, Notes by Vincenzo Borghini on Works of Art in San Gimignano and Volterra: a Source for Vasari’s ‘Lives’, «The Burlington Magazine», 127, 1985, pp. 17-21.

20 G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori nelle redazioni del 1550 e del 1568, testo a cura di R. Bettarini, commento secolare a cura di P. Barocchi, 6 voll., Firenze 1966-87, Testo II, p. 312.

21 Cfr. supra.

324 Marco M. Mascolo

venne distrutta la cappella dove si trovava. E del resto va sottolineato il fatto che la cappella di san Cristoforo sorgeva, come abbiamo visto, proprio accanto alla cappella della famiglia Della Bese, nella zona del transetto destro. Questa era dedicata alla Madonna della Neve22, ed era stata fondata da Giusto di Francesco Peruzzi, poco dopo il 1364. I suoi due figli, Piero e Giovanni, si occuparono anch’essi della cappella fondata dal padre23, e nella documentazione si citano con i nomi di «Della Bese Leostelli»24. Ora, data la vicinanza delle cappelle, è possibile ipotizzare che il trittico di Pirez sia finito ricoverato per qualche ragione nella cappella della Madonna della Neve e che vi sia stato scritto il nome della famiglia Leostelli. Questa cappella aveva però come pala d’altare il grande polittico, firmato e datato, opera di Taddeo di Bartolo, oggi conservato in Pinacoteca25. Oltre alla raffigurazione del Miracolo della Neve nello scomparto centrale della predella (scena che però venne identificata solo molto tardi grazie ad un contributo di Enzo Carli)26 nelle colonnine che la delimitano vi sono dei quadrilobi con i monogrammi «P+G», e sui pilastri all’estremità del polittico vi è uno stemma raffigurante un leone rampante ed una stella. Nel momento in cui si ammodernò il Duomo l’opera dovette essere trasferita nella Cappella di San Carlo. Il dato di fondo, che qui più ci interessa, è che una volta stabilita la provenienza dell’opera dalla Cappella di San Cristoforo in Duomo, si deve riconsiderare anche la datazione del polittico che, come accennato sopra, era sempre stata legata al documento pubblicato da Battistini nel 192127. Si giunge così a stabilire una datazione che può essere indicata come post 141728.

22 Cfr. Bagemihl, Painting and Sculpture, pp. 220-1.23 Ibid. 24 Non è chiaro come mai sia avvenuto questo accostamento. Resta il fatto però che gli

individui coinvolti sono sempre gli stessi, tant’è che, appunto, li si indica con entrambi i ‘cognomi’. Cfr. ibid.

25 Cfr. G. Soldberg, Taddeo di Bartolo: his Life and Work, Ph.D. Dissertation, 3 voll., New York University, Ann Arbor 1991; in part. pp. 215-23 e 240-1, e pp. 1161-71. Si può vedere anche la scheda di F. Lessi in Paolucci, La Pinacoteca, pp. 98-102.

26 E. Carli, La Pinacoteca di Volterra, Firenze 1980, pp. 65-7.27 Cfr. supra.28 Resta aperta la questione del polittico per la chiesa di Sant’Agostino, del quale,

grazie al documento pubblicato da Battistini, si può indicare una datazione al 1423. La serie di frammenti superstiti, finiti dispersi in varie collezioni europee ed americane,

325 Sul percorso di Alvaro Pirez

Questa ricollocazione cronologica permette di leggere in modo più stringente la relazione che il pittore dovette intrattenere con Firenze. Le tavolette che gli sono state attribuite, collocate cronologicamente all’inizio del suo percorso, mostrano una relazione privilegiata con l’ambiente pisano, in particolare con Turino Vanni29 (fig. 22). Lo scarto che però si registra, da queste opere, così legate ad un paradigma quasi arcaizzante, al trittico di Volterra, sarebbe inspiegabile senza una stretta relazione, appunto, con Firenze. Non si deve dimenticare, infatti, che le prime testimonianze note del pittore portoghese ce lo consegnano inserito in una compagnia di pittori fiorentini all’opera per affrescare le pareti esterne di Palazzo Datini a Prato30. La vicenda permette di ipotizzare un legame con

identificati come coerenti tra loro da Klara Steinweg (Steinweg, Opere sconosciute, pp. 44-8), non possono essere identificati come provenienti dal polittico databile al 1423, e vanno legati, invece, ad un altro polittico, quello del 1428 per la chiesa di San Francesco. La data 1428 ci viene trasmessa dal Borghini e da una nota di Ippolito Cigna, che descrive la Cappella di Santa Caterina in San Francesco. Cfr. De Marchi in Sumptuosa tabula, p. 283, che per primo ha proposto di collocare i vari frammenti a date avanzate. Per una possibile ricostruzione di questo complesso: Die Sammlung Adolf von Stürler, hrsg. von M. Fehlmann, G. Freuler, Bern 2001, pp. 112-7. Per la nota di I. Cigna: Bagemihl in Sumptuosa tabula, p. 293 e Die Sammlung, p. 115.

29 Mi riferisco a tre tavolette (di soggetto simile) raffiguranti la Vergine in trono col Bambino e due Santi: quella già in collezione privata fiorentina, pubblicata da Zeri nel 1954: Zeri, Alvaro Pirez, p. 116 e Steinweg, Opere sconosciute, p. 54, nota 23; De Marchi in Sumptuosa tabula, p. 279. Quella oggi conservata presso il Museo di Evora: ibid., p. 279 e Id. in El Renacimiento Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo XV, a cura di M. Natale, Madrid 2001, pp. 230-2 (fig. 22). La terza è quella riconosciuta da Miklós Boskovits al pittore e schedata nel 1998: cfr. D. Parenti in Sumptuosa tabula, pp. 290-1 e De Marchi in ibid., pp. 280-1. Il primo ad indirizzare verso Turino Vanni fu Richard Offner, seguito dalla Steinweg (vd. supra). Le tre tavolette sono state scalate all’aprirsi del secolo, tenendo in considerazione le date degli affreschi di Prato (per cui cfr. infra) e l’ultima data in cui Turino Vanni è documentato a Pisa, febbraio 1408 (cfr. M. Fanucci Lovitch, Artisti attivi a Pisa tra XIII e XVIII secolo, Pisa 1991, p. 281; De Marchi in Sumptuosa tabula, p. 280). Cfr anche M. Luzzati e M. Burresi in Álvaro Pires d’Évora, pp. 43-51 e 53-71.

30 Restano fondamentali le considerazioni di Renato Piattoli pubblicate negli articoli apparsi in «Rivista d’Arte» nel 1930. Per lo specifico della decorazione si veda R. Piattoli, Un mercante del Trecento e gli artisti del suo tempo, «Rivista d’Arte», 12, 1930, pp. 97-

326 Marco M. Mascolo

Firenze ben più esteso di quanto non lascino trapelare le fonti, e dovremo immaginarci un pittore che a quelle date, circa il 141131, ha acquisito una certa dimestichezza col tardogotico fiorentino. I pittori coinvolti, oltre a Pirez, sono infatti tutti fiorentini attivi nel contado: Niccolò di Pietro Gerini, Ambrogio di Baldese, Scolaio di Giovanni e Lippo d’Andrea. Linda Pisani ha ricostruito il corpus di Lippo d’Andrea, alias lo ‘Pseudo-Ambrogio di Baldese32; e seguendo le proposte di Annamaria Bernacchioni, che suggerì di identificare il ‘Maestro di Borgo alla Collina’ proprio con Scolaio di Giovanni, si potrebbe avere un’idea dei modi in cui dipingevano gli altri pittori impegnati insieme al portoghese nell’impresa di Prato. Scolaio di Giovanni infatti, dal 1415, è ben documentato nella bottega di Starnina, e poi sino agli anni Trenta. Il contatto di Pirez con questi maestri se non deve essere stato la causa di quel profondo rinnovamento stilistico che mostrerà di lì a qualche anno, di certo deve aver accelerato le cose perché il pittore entrasse in contatto (se non lo era già) con l’ambiente fiorentino33. Se è stato rilevato da più parti il rapporto con Starnina34, mi pare che non

150; A. Lenza, Il Maestro di Borgo alla Collina. Proposte per Scolaio di Giovanni pittore tardogotico fiorentino, Firenze 2012, pp. 149-51, che riporta i documenti per esteso. Sulla vicenda di Palazzo Datini si dispone oggi dei ricchi volumi: Palazzo Datini a Prato. Una casa fatta per durare mille anni, a cura di J. Hayez e D. Toccafondi, 2 voll., Firenze 2012. In part. per le vicende qui trattate si veda P. Helas, Il ciclo pittorico sulle facciate di Palazzo Datini, ibid., pp. 155-65.

31 La vicenda pratese si snoda tra il 1410 ed il 1411. La prima menzione di Pirez è del novembre 1410. Cfr. Ser Lapo Mazzei, Lettere, vol. 2, a cura di C. Guasti, Firenze 1880, pp. 429-36 e De Marchi in Sumptuosa tabula, p. 284, nota 9; Lenza, Il Maestro di Borgo alla Collina, pp. 149-51.

32 L. Pisani, Pittura tardogotica a Firenze negli anni trenta del Quattrocento: il caso dello pseudo-Ambrogio di Baldese, «Mitteilungen der Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 45, 2001, pp. 1-36.

33 A. Bernacchioni in Mater Christi, altissime testimonianze del culto della Vergine nel territorio aretino, Catalogo della mostra (Arezzo), a cura di A.M. Maetzke, Cinisello Balsamo 1996, pp. 46-7; Ead., Riflessioni e proposte sulla committenza di Gherardo Starnina, pittore del guelfismo fiorentino, in Nuovi studi sulla pittura tardogotica. Intorno a Lorenzo Monaco, Atti del convegno, Fabriano-Foligno-Firenze, 31 maggio-3 giugno 2006, a cura di A. Tartuferi e D. Parenti, Livorno 2007, pp. 44-55, in part. pp. 49-50. A questi si aggiunga Lenza, Il Maestro di Borgo alla Collina, passim.

34 In part. De Marchi in Sumptuosa tabula, p. 281.

327 Sul percorso di Alvaro Pirez

si debba sottovalutare anche il rapporto con Lorenzo Monaco35. Solo recentemente è stato proposto di leggere lo sviluppo del pittore evorese anche in rapporto agli esiti del monaco camaldolese36. Mi pare che questa ipotesi debba essere affermata con forza e che possa costituire la chiave per comprendere gli esiti, in certo senso paralleli, dei due pittori. Accostando il trittico di Volterra al trittico di san Procolo37, la cui datazione dovrebbe cadere in anni immediatamente precedenti il trittico di Volterra (circa 1410-15), mi pare che si possano leggere delle affinità che indicano una conoscenza tempestiva di questi fatti figurativi (figg. 23, 24). Per quanto il chiaroscuro sia più contrastato ed il pittore portoghese non rinunci mai a delle sigle grafiche più marcate, credo che questo trittico non si possa spiegare senza il precedente di Lorenzo Monaco. Le pieghe ampie, che ricadono in un morbido sistema di occhiellature, trova proprio nelle opere del pittore fiorentino alcuni utili punti di confronto. Ma anche in territorio pisano si trova, ab antiquo, almeno un’opera di Lorenzo Monaco. Come è stato infatti dimostrato da Linda Pisani, la Madonna dell’Umiltà della chiesa di Sant’Ermete a Putignano era destinata a quel luogo sin dalla sua origine38 (fig. 25). Assumendo la data di quest’opera, 1415, come bussola cronologica, dovremo allora registrare come non le si debba discostare di troppo il polittico di Volterra e come anche la Madonna col bambino e due angeli, proveniente dalla chiesa di Sant’Agostino a Nicosia, presso Calci, vada scalata in prossimità di queste opere39 (fig. 26). In aggiunta, verso una datazione per il polittico di Volterra intorno al 1417 spinge anche

35 Importante è stata la mostra del 2006 dedicata a questo artista: Lorenzo Monaco. Dalla tradizione giottesca al Rinascimento, a cura di A. Tartuferi e D. Parenti, Firenze 2006. Per i rapporti tra il pittore ed una sua possibile area d’influenza pisana, di cui Pirez è forse l’esempio migliore, si veda L. Pisani, Echi pisani di Lorenzo Monaco, in Nuovi studi sulla pittura tardogotica, pp. 76-87.

36 Ibid.37 Cfr. D. Parenti in Lorenzo Monaco, pp. 179-85.38 Pisani, Echi pisani, pp. 76-87; Parenti in Lorenzo Monaco, pp. 202-3.39 Cfr. dos Santos, Alvaro Pires D’Évora pintor quatrocentista, pp. 24-30; Zeri, Alvaro

Pirez, p. 116; Steinweg, Opere sconosciute, p. 42, nota 11; Álvaro Pires d’Évora, pp. 130-3; De Marchi in Sumptuosa tabula, p. 282. A sinistra doveva stare la tavola con i Santi Michele Arcangelo e Giovanni Battista del Museo di Varsavia (inv. 186038), a conferma di quanto suggerito da De Marchi, cfr. ibid., p. 282 e nota 42); a destra la tavola raffigurante i Santi Giovanni Evangelista e Agostino(?), passata sul mercato antiquario (Christie’s,

328 Marco M. Mascolo

il trittico che oggi si conserva nella Pieve di Camaiore. L’opera è firmata da Battista di Gerio e datata 1418. Dopo i contributi di Federico Zeri si è andata via via chiarificando la figura di questo artista, attivo tra Pisa e Lucca, e pur nella difficoltà di circostanziare meglio la figura di questo pittore, che in parte ci sfugge ancora, va rilevato come quest’opera sembri registrare tempestivamente i risultati raggiunti dal pittore portoghese. Si considerino, a titolo di esempio, le Vergini col Bambino, che sembrano davvero imparentate strettamente (fig. 27). Riuscire a circostanziare meglio l’attività di Battista di Gerio permetterebbe, di riflesso, di comprendere meglio quali poterono essere gli scambi tra i due pittori40.

Riassestando così il momento di più forte maturazione del pittore, è possibile leggerne lo sviluppo in un modo più articolato, e spiegare in modo più convincente la crescita sui modelli di Starnina e di Lorenzo Monaco. In questo senso un’opera emblematica è la grande tavola raffigurante la Vergine col Bambino e otto angeli, conservata nella chiesa di Santa Croce in Fossabanda a Pisa (fig. 28). Essa costituisce uno dei cardini sul quale si è fondata la critica per ricostruire il corpus del pittore, grazie alla firma sul gradino del trono41. Dacché l’opera è entrata nella storia degli studi ne sono state proposte datazioni molto alte: dal 1418-20 di Zeri42, al 1411-20 circa della Steinweg43. Ne sono sempre stati sottolineati, inoltre, i caratteri ‘esotici’, avvicinandola genericamente a Starnina. Rispetto a queste posizioni De Marchi, nel 1998, proponeva di collocarla ad una

Londra, 7 luglio 2000, lot. 60) e tempestivamente individuata come il laterale mancante di questo complesso: cfr. De Marchi in El Renacimiento Mediterráneo, p. 232.

40 F. Zeri, Una scheda per Battista di Gerio, «Quaderni di Emblema», 2, 1973, pp. 13-6; Id., Battista di Gerio: un piccolo passo in avanti, in Id., Diari di lavoro 2, Torino 1976, pp. 36-8; poi in Id., Giorno per giorno, pp. 133-5 e pp. 137-8. M.T. Filieri in Sumptuosa tabula, pp. 312-9; L. Pisani in ibid., pp. 321-4; C.B. Strehlke in Id., Italian Paintings 1250-1450 in the John G. Johnson Collection and the Philadelphia Museum of Art, Philadelphia 2004, pp. 69-72. Ma si veda ora Battista di Gerio in San Quirico all’Olivo. Pittori a Lucca al tempo di Paolo Guinigi, Catalogo della mostra (Lucca), a cura di A. D’Aniello e C. Benoît, Pisa 2012.

41 Si trova menzione della tavola a partire da A. Da Morrona, Pisa illustrata nelle Arti del disegno, vol. 3, Livorno 1812, pp. 376-7. Da segnalare è l’apprezzamento del Cavalcaselle, in Cavalcaselle, Crowe, Storia della pittura italiana, pp. 305-6. Il primo a pubblicarla fu dos Santos, Alvaro Pires D’Évora pintor quatrocentista, pp. 21-4.

42 Zeri, Alvaro Pirez, p. 116.43 Steinweg, Opere sconosciute, p. 40.

329 Sul percorso di Alvaro Pirez

cronologia più avanzata44. Varie ragioni, soprattutto di ordine stilistico, rendono questa ipotesi assolutamente plausibile. Il fatto che la chiesa di Santa Croce e l’adiacente convento vennero ristrutturati nel 1426, dopo che erano stati abbandonati dalle monache di san Silvestro, a causa dei ripetuti attacchi fiorentini negli anni delle battaglie tra Pisa e Firenze45, ha poi spinto Tripps ad ipotizzare una data per l’opera individuabile come post 1426. Sebbene l’ipotesi dello studioso sia perfettamente logica, troppi dati mancano all’appello per poter essere certi oltre ogni ragionevole dubbio che l’opera fosse nata per la chiesa di Santa Croce46.

Rispetto al pannello centrale del polittico di Volterra si avverte un’evoluzione verso soluzioni più sfogate: la scena si è arricchita della presenza degli angeli, e il trono sul quale è assisa la Vergine è reso in modo più complesso e articolato rispetto a quanto vediamo a Volterra. Per quanto l’opera non versi in condizioni conservative ottimali47, e la superficie sia diminuita degli effetti preziosi delle lacche ed in generale si presenti un po’ svelata, si percepisce ancora la grande cura che il pittore dovette riservare a questi aspetti di finitura. A fare da sfondo alla Vergine si trova lo stesso tipo di finto panno ricamato e dorato che si vede, ad esempio, nella Madonna col Bambino e due angeli conservata al Museo Nazionale di San Matteo di Pisa. La differenza però sta nella soluzione che il pittore adotta: nell’opera più antica, infatti, sceglie ancora di coprire quasi completamente la struttura del trono col ricco panno decorato, mentre nella tavola di Santa Croce questo lascia ben altro spazio alla struttura architettonica del trono marmoreo, a voler suggerire una più articolata presenza degli oggetti nello spazio pittorico. Inoltre, a favore di una datazione avanzata si possono sottolineare alcuni elementi che già De Marchi aveva individuato e opportunamente messo in relazione a Gentile da Fabriano48. Il modo in cui il colore, l’oro e le lacche sono trattati lasciano

44 De Marchi in Sumptuosa tabula, pp. 281-3, soprattutto p. 282.45 Álvaro Pires d’Évora, pp. 135-6; D. Stiaffini, S. Pagnin, Santa Croce in Fossabanda,

Pisa 2004, cui si può aggiungere la scheda di J. Tripps in Da Bernardo Daddi al Beato Angelico a Botticelli: dipinti fiorentini dal Lindenau-Museum di Altenburg, Catalogo della mostra (Firenze), a cura di M. Boskovits, con l’assistenza di D. Parenti, Firenze 2005, pp. 163-7, in part. p. 166.

46 Ibid.47 La tavola è stata restaurata nel 1984. 48 Cfr. nota 39.

330 Marco M. Mascolo

intravedere una più complessa elaborazione dei materiali. Si osservi, ad esempio, la soluzione del risvolto verde del manto della Vergine: esso è ottenuto attraverso il colore steso sulla foglia d’oro e poi sgraffito. In questo modo la pittura riesce a rendere l’effetto di una stoffa preziosa che riflette la luce, proprio come aveva fatto Gentile da Fabriano nell’Adorazione dei Magi oggi agli Uffizi, o nella splendida Madonna dell’Umiltà oggi al Museo Nazionale di San Matteo a Pisa. Si osservino le vesti degli angeli, o il manto della Vergine: tutto un brulicare di ori e lacche che restituiscono la preziosità dei tessuti. Vi è poi, pur nel persistere delle sigle astrattive che caratterizzano la pittura di Pirez, una crescente attenzione ai dati naturalistici. Il cardellino che l’angelo sulla destra presenta alla Vergine sta beccando del panìco: una caratterizzazione molto precisa, attenta alla restituzione dei dati mimetici49 (fig. 29). E in questa direzione si muove anche l’organizzazione luministica della scena. Tutti questi elementi danno ragione di un avanzamento cronologico dell’opera, e permettono di cogliere i riflessi dell’impatto dell’arrivo di Gentile da Fabriano in Toscana. A questa tavola si devono legare i due laterali con San Paolo e San Giovanni Battista, e San Pietro e Sant’Andrea ed il tondo con un volto di Santo Medico oggi conservati nel museo di Altenburg (figg. 30, 31, 32). Già Robert Oertel propose di legare tra loro le tavole, come facenti parte di un medesimo complesso50. Oltre alle misure compatibili, spingono verso un accostamento anche il pavimento marmorizzato, molto meglio

49 Ad attirare la mia attenzione su questo aspetto è stato Alessandro Bagnoli, che qui ringrazio. Il motivo è del resto tipico anche della pittura pisana trecentesca, e proprio da questo confronto si può cogliere la maggiore resa naturalistica, pur nella riproposizione di un tema standardizzato, di Alvaro Pirez. A titolo di esempio si vedano la Sant’Anna Metterza del Princeton University Art Museum (y1963-2), o, con una serie di variazioni sul tema, le tavole raffiguranti la Madonna col Bambino di Cecco di Pietro oggi al Copenhagen Statens Museum for Kunst (kms3378) e lo scomparto centrale del Polittico di Agnano oggi a Palazzo Blu a Pisa. Devo questi riferimenti alle amichevoli conversazioni con Linda Pisani, cui va il mio ringraziamento.

50 R. Oertel, Frühe italienische Malerei in Altenburg, Berlin 1961, pp. 138-40. Le tavole erano state riconosciute all’evorese da Klara Steinweg che, pubblicandole nel 1957 anticipò, in parte, le considerazioni dell’Oertel. Cfr. Steinweg, Opere sconosciute, pp. 40-2. Va detto che questi studiosi, coerentemente con le loro ipotesi di datazione della tavola pisana, consideravano i pannelli di Altenburg come opere giovanili del pittore. Per la storia critica delle opere si veda Tripps in Da Bernardo Daddi al Beato Angelico, pp. 164-7.

331 Sul percorso di Alvaro Pirez

apprezzabile nei laterali tedeschi. Ma anche i motivi dei nimbi dei Santi trovano corrispondenza con quelli degli angeli della tavola pisana; e si aggiunga che i bordi delle vesti dei personaggi di tutte e tre le tavole sono decorati con complicati motivi pseudo-cufici. I quattro santi ed il santo medico mostrano poi lo stesso punto stilistico della tavola di Pisa. Si scorge un’attenzione più minuta verso una resa naturalistica dei volti per esempio, aspetto che, se già in parte si poteva vedere emergere nel trittico di Volterra, trova qui una resa più compiuta. A questo, che doveva essere un complesso d’altare di dimensioni notevoli, si devono aggiungere le due tavolette raffiguranti l’Angelo annunciante e l’Annunciata oggi conservati presso il Ringling Museum di Sarasota. Queste due tavolette erano state attribuite a Paolo Schiavo da Wilhelm Suida nel 1949, e fu poi Klara Steinweg a rettificare l’attribuzione all’evorese. La studiosa, per prima, notò l’identità dei motivi decorativi tra le vesti dell’Angelo annunciante e quelle degli angeli della tavola di Pisa, ma preferiva datare l’Annunciazione statunitense ad un periodo più avanzato rispetto alla Madonna di Santa Croce (da lei considerata, è bene ricordarlo, opera precoce del pittore), considerando le opere come non pertinenti allo stesso polittico. In realtà proprio l’assoluta identità di questi motivi decorativi a grossi racemi vegetali, che si ripetono anche sulla veste della Vergine, non lasciano spazio a dubbi, ed anche il trattamento dei materiali è lo stesso, con quella complessa ed elaborata manipolazione degli ori e delle lacche51.

Vale poi la pena di sottolineare la stretta relazione che l’opera intrattiene con la tavola di Starnina oggi al Martin von Wagner Museum di Würzburg (fig. 33). Sembra infatti che proprio lo scomparto centrale sia stato il preciso modello per la tavola di Pirez. Gli angeli musicanti ai piedi del trono sembrano ricalcati da quelli di Starnina; ma anche l’impostazione generale della raffigurazione sembra risentire dell’opera oggi in Germania: si osservino, ad esempio, gli angeli ai lati del trono. Inoltre, dal confronto, si può cogliere bene il diverso grado di elaborazione della materia che caratterizza l’opera del portoghese, spia di una datazione che deve tenere conto delle novità introdotte da Gentile da Fabriano a Firenze dopo il 1420. E del resto, come abbiamo visto, proprio sul modello di Starnina si era compiuta la maturazione del pittore. Ora, il polittico di Starnina

51 Inv. SN 10/11r. Le tavole sono state reincorniciate in epoca moderna. Cfr. W. Suida, A Catalogue of Paintings in the John and Mable Ringling Museum of Art, Sarasota 1949, p. 11; Steinweg, Opere sconosciute, pp. 48-50.

332 Marco M. Mascolo

potrebbe provenire da Lucca52, e proprio a Lucca sappiamo che il pittore portoghese aveva lasciato una tavola. La riscoperta di questo passaggio è stata un’acquisizione critica importante, riemersa allorché Massimo Ferretti pubblicò la nota dell’erudito settecentesco Tommaso Francesco Bernardi che ci tramanda una descrizione della tavola con tanto di datazione al 1424:

Nell’Oratorio della Compagnia del Santissimo Crocifisso della Pieve S. Paolo si trova una tavola dipinta con una Madonna a sedere avente su braccio sinistro il Signorino vestito che vuol far carezze con la sua mano ad un cardellino, che sta sulla mano destra della medesima in atto di sorridere e sotto vi è scritto ‘ALVARUS PETRI DE PORTOGHALLI PINXIT A. D. M.CCCXXXIII’ ma non può scriversi sicuramente così perché dopo il mille duecento manca […] e ne viene XXIIII53.

L’opera doveva aver subito già all’epoca in cui la vide Bernardi svariate manomissioni. Flavio Boggi aveva proposto di legare a questa descrizione una tavola, nota agli studi sin dalla sua pubblicazione da parte di Klara Steinweg, già in collezione privata a Düsseldorf54 (fig. 34). La Madonna col Bambino attribuita al pittore portoghese si accorda molto bene alla

52 Cfr. A. Gonzales-Palaciós, Trattato di Lucca, in Sumptuosa tabula, p. 24. Recentemente Dillian Gordon ha invece proposto la chiesa di Santa Maria in Campo a Firenze come ubicazione originaria dell’opera. Cfr. D. Gordon, National Gallery Catalogues. The Fifteenth Century Italian Paintings, 1, London 2003, pp. 364-75.

53 Il passo si trova nel ms. 3300, fascicolo 12, inserto, Biblioteca Statale di Lucca. M. Ferretti, Di nuovo sul percorso lucchese, «ASNP», s. 3, 8, 1978, pp. 1239-51, in part. pp. 1240-1. F. Boggi, Painting in Lucca from the Libertà to the Signoria of Paolo Guinigi: Observations, Proposal, and New Documents, «Arte Cristiana», 87, 1999, pp. 105-16, in part. nota 59, p. 116, ma anche pp. 111-2.

54 Steinweg, Opere sconosciute, p. 40. La studiosa aveva già pubblicato l’opera l’anno prima in Ead., Frühe italienische Kunst des 13-15 Jahrunderts, Köln 1953, p. 10. L’opera è passata poi sul mercato nel 1992 (Sotheby’s, New York, 17 gennaio 1992 – lot. 13). De Marchi nel 1998 la segnalava in una collezione privata milanese, cfr. De Marchi in Sumptuosa tabula, p. 280. Lo studioso la collocava però ad una cronologia più alta, leggendola come il frutto di quella mescolanza di fattori culturali diversi tipica del contesto pisano all’aprirsi del secolo. Per le considerazioni di Boggi: Boggi, Painting in Lucca, p. 116.

333 Sul percorso di Alvaro Pirez

descrizione, precisa, che Bernardi dà della tavola che doveva trovarsi a Lucca. Ed effettivamente si potrebbe leggere l’opera come un precedente stretto della Madonna di Santa Croce a Pisa. Questo permetterebbe di recuperare un tassello davvero fondamentale dell’attività di questo pittore, i cui contorni in gran parte ci sfuggono ancora. La tavola in questione si presenta in condizioni conservative molto critiche: è stata infatti ritagliata sui lati, e mostra grosse cadute di colore e preparazione, e le puliture molto aggressive che deve aver subito ne hanno ulteriormente impoverito lo strato pittorico superficiale, creando un generale appiattimento della figurazione. Da quel che è possibile giudicare nonostante questa critica situazione conservativa, rispetto alle altre opere del pittore, si avverte una direttrice diversa, che può spiegarsi con l’ambiente che l’artista dovette incontrare a Lucca. E alla tavola in questione sono state accostate le tavole con Santa Caterina d’Alessandria e la Maddalena, oggi conservate in collezione Martello a Firenze55. A favore di quest’accostamento stanno le forti affinità stilistiche tra le due opere; ed anche i motivi decorativi sui bordi delle vesti e nelle aureole indicano questa soluzione. Si verrebbe così a costituire un vero e proprio polittico lucchese che sarebbe testimonianza di un soggiorno, forse, anche più esteso del solo 1424.

Come ha ben sottolineato De Marchi, a Lucca si configura «una situazione di grande vivacità, la cui forza e al contempo debolezza sta nell’estrema permeabilità verso l’esterno»56. La presenza di Starnina dovette esercitare un forte ruolo catalizzatore per un rinnovamento della pittura lucchese in senso tardogotico57 e permise che tra Pisa e Lucca si definisse una «sorta di scuola starniniana, dotata peraltro di un suo proprio accento […]. Il suo esempio è imprescindibile per Alvaro Pirez e Battista di Gerio»58. E si deve poi ricordare che in questo contesto

55 A. Tartuferi in The Martello Collection: Further Paintings, Drawings and Miniatures, 13th-18th Century, ed. by M. Boskovits, Firenze 1992, pp. 10-3; Boggi, Paintin in Lucca, p. 112.

56 Cfr. De Marchi in Sumptuosa tabula, p. 401.57 Per alcune considerazioni sulla cronologia di Starnina a Lucca si vedano

Bernacchioni, Riflessioni e proposte sulla committenza di Gherardo Starnina, e M. Laclotte, Autour de Starnina, de Lucques à Valence, in Nuovi studi, rispettivamente alle pp. 44-55 e 66-75.

58 Così scriveva Andrea De Marchi nel 1998; cfr. De Marchi in Sumptuosa tabula, p. 270.

334 Marco M. Mascolo

cresce anche il ‘Maestro di Barga’, il più singolare pittore del tardogotico lucchese. La figura di questo artista venne circoscritta da Federico Zeri quando riunì attorno al Crocifisso della Collegiata di San Cristoforo di Barga (Lucca) alcune opere, tutte caratterizzate da una vena fortemente espressiva e da un’altrettanto forte adesione al gotico internazionale59. Negli studi successivi si sono sempre sottolineate le tangenze tra questo artista ed una vena di tardogotico ‘iberico’, introdotto in Toscana da Starnina60, che potrebbero però spiegarsi meglio anche ipotizzando un contatto tra il ‘Maestro di Barga’ ed Alvaro Pirez. Recentemente, infatti, è stato sottolineato come l’area geografia in cui l’anonimo artista è attivo, tra Pisa e Lucca, sia la medesima del pittore di Evora, e che «il Maestro di Barga potrebbe esserne stato un socio o un collaboratore, visti i caratteri spiccatamente iberici del suo linguaggio»61. A conferma della vicinanza tra i due artisti si potrebbe indicare l’affinità che lega un’opera come il piccolo trittico del museo di Braunschweig (datato 1434)62 ad alcune opere dell’anonimo pittore, come ad esempio il Crocifisso della Collegiata di san Cristoforo a Barga, in particolare il san Giovanni dolente, o anche il Compianto sul Cristo morto con san Francesco d’Assisi di Avignone63. In

59 F. Zeri, Due ipotesi di primo Quattrocento a Lucca e due dipinti a Parma, in Id., Diari di Lavoro 2, pp. 36-8, poi riedito in Id., Giorno per giorno, pp. 147-50. A questi si aggiunga M. Ferretti, Trittico lucchese, in Ad Alessandro Conti (1946-1994), a cura di F. Caglioti, M. Fileti Mazza, U. Parrini, Pisa 1996, pp. 9-43, in part. pp. 12-20; A. d’Aniello, Maestro di Barga, in Sumptuosa tabula, pp. 296-9. Nel 2009 è stato riunito il polittico che aveva come scomparto centrale la Madonna col Bambino e angeli musicanti conservata oggi alla Galleria Nazionale di Parma (inv. 55): i quattro scomparti laterali (rappresentanti santo Stefano, san Giuliano, san Lorenzo e sant’Antonio da Padova) sono infatti stati donati al museo.

60 De Marchi in Sumptuosa tabula, pp. 278-85.61 Bernacchioni, Riflessioni e proposte sulla committenza di Gherardo Starnina, p. 47.62 Il piccolo trittico, particolarmente importante anche perché una delle poche opere

datata dell’artista, si conserva oggi nel Herzog-Anton-Ulrich-Museum di Braunschweig (inv. 6). Sull’opera si vedano: B. Marnetté-Kühl, Frühe italienische Gemälde. Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Braunschweig, Braunschweig 1992, pp. 20-5; Álvaro Pires d’Évora, pp. 88-92.

63 Il Compianto, conservato oggi nel Musée du Petit Palais di Avignone (M.I. 397), è però un’opera sulla cui cronologia e attribuzione non vi è completo accordo nella critica (cfr. Peinture italienne. Musée du Petit Palais, Avignon, éd. par M. Laclotte et E. Moench, Avignon 2005, pp. 218-9; De Marchi in Sumptuosa tabula, pp. 308-10). Per quanto mi sembra che non si debba dubitare della pertinenza dell’opera al corpus del pittore, bisogna

335 Sul percorso di Alvaro Pirez

particolare, la Crocifissione sul laterale del trittico mostra quelle caricature espressive dei volti che sono un tratto tipico del ‘Maestro di Barga’, ma anche la maniera di segnare in modo così netto e secco l’anatomia del Cristo accomuna i due artisti.

Con questo passaggio lucchese Alvaro Pirez si inserisce in quel centro che è stato definito «la città più nordica della Toscana»64, nel cuore del governo di Paolo Guinigi, che resse la città per trent’anni, a partire dal 1400. E di fatto questa presenza lucchese aiuterebbe a spiegare anche gli accenti più aspri e, in certo senso estrosi, che spesso sono stati rilevati nella pittura di Priamo della Quercia. Il pittore, documentato a Lucca nel 142665, mostra aspetti accostabili alle opere del portoghese; in particolare il laterale di un polittico oggi conservato nella Collezione del Monte dei Paschi di Siena, raffigurante i santi Antonio Abate e Giacomo. La forte carica espressiva che pervade l’opera si accosta bene, ad esempio ai laterali di Altenburg o alle sante della Collezione Martello. Ed è significativo che uno studioso del calibro di Cavalcaselle avesse attribuito proprio a Pirez la tavola con sant’Antonio Abate e santi, a Volterra, opera di Priamo66.

Recuperando così alcuni nodi fondamentali della vasta attività di questo pittore si possono leggere i lacerti di una vicenda molto accidentata, che dovette avere però un peso notevole nella definizione di un linguaggio affatto peculiare alla zona della Toscana nord-occidentale, e permette di cogliere, in modo più articolato, la diffusione delle novità tardogotiche fiorentine a Pisa.

rilevare che riuscire a stabilire dei punti fermi nella cronologia di Alvaro Pirez potrebbe forse aiutare ad ancorare cronologicamente anche opere come il Compianto avignonese. Devo ringraziare Massimo Ferretti per alcune considerazioni su questi temi.

64 Da L. Bellosi, Le Italie artistiche del tardo Medioevo: le arti figurative, in Le Italie del tardo Medioevo, Atti del convegno, San Miniato, 3-7 ottobre 1988, a cura di S. Gensini, Pisa 1990, pp. 143-62, poi riedito in Id., “I vivi parean vivi”. Scritti di Storia dell’arte del Due e del Trecento, Firenze 2008, pp. 458-68, in part. pp. 458-61. Per la presenza di Jacopo della Quercia come trait d’union fra gli artisti del Nord Italia e Lucca cfr. De Marchi, Pittori Gotici a Lucca: indizi di un’identità complessa, in Sumptuosa tabula, pp. 400-25, in part. pp. 413-5.

65 Cfr. L. Pisani, Appunti su Priamo della Quercia, «Arte Cristiana», 84, 1996, pp. 171-86; Ead., Priamo della Quercia, in Sumptuosa tabula, pp. 330-7.

66 Cfr. Cavalcaselle, Crowe, Storia della pittura italiana, in part. vol. 3, p. 307. Si veda anche Volterra d’oro e di pietra, Catalogo della mostra (Volterra), a cura di M. Burresi e A. Caleca, Pisa 2006, p. 108. L’opera è documentata e databile al 1445, cfr. Pisani, Appunti, p. 186, doc. XXXV.

452 Marco M. Mascolo

19. Alvaro Pirez, Madonna col Bambino, i Santi Nicola e Giovanni Battista, San Cristoforo e San Michele Arcangelo e i volti dei Santi Cosma e Damiano (polittico di Volterra), Volterra, Pinacoteca, particolare, la Vergine

20. Alvaro Pirez, Madonna col Bambino, i Santi Nicola e Giovanni Battista, San Cristoforo e San Michele Arcangelo, nella cuspidi volti dei Santi Cosma e Damiano (polittico di Volterra), Volterra, Pinacoteca, particolare, San Nicola

453 Marco M. Mascolo

21. Alvaro Pirez, Madonna col Bambino, i Santi Nicola e Giovanni Battista, San Cristoforo e San Michele Arcangelo, nella cuspidi volti dei Santi Cosma e Damiano (polittico di Volterra), Volterra, Pinacoteca, particolare, San Michele Arcangelo

22. Alvaro Pirez, Madonna col Bambino e Santi Bartolomeo e Antonio Abate, Evora, Museo

454 Marco M. Mascolo

23. Lorenzo Monaco, Trittico di San Procolo, Firenze, Galleria dell’Accademia, particolare della Vergine Annunciata

24. Lorenzo Monaco, Trittico di San Procolo, Firenze, Galleria dell’Accademia, particolare del volto della Santa Caterina

A destra:25. Lorenzo Monaco, Madonna

dell’Umiltà, chiesa di Sant’Ermete, Putignano (Pisa)

26. Alvaro Pirez, Madonna col Bambino e due angeli, Pisa, Museo di San Matteo (proveniente dalla chiesa di Sant’Agostino a Nicosia, presso Pisa)

27. Battista di Gerio, Madonna col Bambino, i Santi Bartolomeo, Antonio Abate, Biagio e Torpè, Pieve, Camaiore (Lucca) (© Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara)

456 Marco M. Mascolo

28. Alvaro Pirez, Madonna col bambino e otto angeli, Pisa, chiesa di Santa Croce in Fossabanda

457 Marco M. Mascolo

29. Alvaro Pirez, Madonna col Bambino e otto angeli, Pisa, chiesa di Santa Croce in Fossabanda, particolare

30. Alvaro Pirez, laterale di polittico con Santi Paolo e Giovanni Battista, Altenburg, Lindenau Museum

31. Alvaro Pirez, laterale di polittico con Santi Pietro e Andrea, Altenburg, Lindenau Museum

32. Alvaro Pirez, tondo con volto di Santo Medico (Cosma o Damiano), Altenburg, Lindenau Museum

458 Marco M. Mascolo

33. Gherardo Starnina, Madonna col Bambino e i Santi Caterina, Andrea, Pietro e la Maddalena,Würzburg, Martin von Wagner Museum

34. Alvaro Pirez, Madonna col Bambino, già Düsseldorf, collezione privata