Portage et maternage chez les Amérindiens wayanas de Guyane: Échanges avec Madame Aseu Asaukili

Transcript of Portage et maternage chez les Amérindiens wayanas de Guyane: Échanges avec Madame Aseu Asaukili

Cet article est disponible en ligne à l’adresse :

http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=SPI&ID_NUMPUBLIE=SPI_046&ID_ARTICLE=SPI_046_0041

Portage et maternage chez les Amérindiens wayanas de Guyane. Échanges avec Madame Aseu Asaukili

par Céline BRUDERER-WENG

| é rès | Sp i r a l e

2008/2 - N° 46ISSN 1278-4699 | ISBN 2-7492-0907-4 | pages 41 à 49

Pour citer cet article : — Bruderer-Weng C., Portage et maternage chez les Amérindiens wayanas de Guyane. Échanges avec Madame Aseu Asaukili, Spira l e 2008/2, N° 46, p. 41-49.

Distribution électronique Cairn pour érès.

© érès. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

Céline Bruderer-Weng, présidente de l’asso-ciation Guyane allaitement, l’Or [email protected]

Portage et maternagechez les Amérindiens wayanas de GuyaneÉchanges avec Madame Aseu AsaukiliCCéélliinnee BBrruuddeerreerr--WWeenngg

Dans nos sociétés industrialisées, les études fleuris-sent, qui étudient le bien-fondé d’un maternage proximal,d’un allaitement maternel prolongé à la demande, et d’unportage sans limites des bébés. Ces études démontrent lesavantages de ce que l’on résumera par la formule « mater-nage proximal » par rapport à ce qui, peu à peu, est devenula norme de nos sociétés industrielles : un biberon de laitindustriel donné à heures fixes ; un bébé dormant dans unlit au calme, seul dans sa chambre dans la pénombre, afind’apprendre tôt l’autonomie ; un bébé dans un transat, unepoussette, que l’on a peur de trop « habituer » aux bras desa maman en le rendant ainsi trop dépendant d’elle – mais

41

Spirale 46 16/07/08 18:48 Page 41

les bébés sont-ils autre chose quedépendants de leur mère et de leurpère ?

Vivant en Guyane françaisedepuis quelques années, j’ai créé,avec une amie, une association desoutien à l’allaitement maternel, aumaternage et au portage. Je suismoi-même issue de cette cultureindustrielle du biberon, de la pous-sette et de la recherche d’autono-mie. Depuis la naissance de monpremier enfant et au fil des lec-tures, des rencontres et des expé-riences, j’ai évolué vers un mater-nage différent. Je me suis « laisséealler » à écouter les besoins de mesenfants et à essayer d’y répondre, àles garder près de moi et contre moiautant que j’en avais envie.

Je me suis également intéres-sée aux manières de materner lesenfants des différentes communau-tés qui composent la société guya-naise. En lisant le livre Indiens deGuyane, Wayana et Wayampi de laforêt 1, j’ai réalisé que ce maternageproximal, que beaucoup de familles

et d’associations défendent aujourd’hui dans nossociétés industrielles, en se justifiant par desétudes scientifiques de plus en plus nombreuses,est proche de celui que vivent, depuis « toujours »,les mères amérindiennes. Ce maternage est loin desdogmes imposés aux mères par le corps médical etpar la société au fil des siècles.

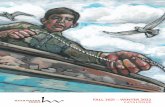

J’ai rencontré Aseu (se prononce« asséou ») par son travail dans une coopéra-tive. Celle-ci promeut l’artisanat amérindien, touten protégeant et en préservant la culture et lesrythmes de vie des communautés amérindiennesqui fabriquent les poteries, mobiliers en bois, van-neries et porte-bébés, exposés dans la boutique oùtravaille Aseu, à Cayenne. Je l’ai rencontrée régu-lièrement depuis l’ouverture de la coopérative.Souvent, elle m’a vue déambuler avec ma fille der-nière-née sur la hanche, dans un porte-bébé amé-rindien, dans une écharpe ou dans mon dos.Souvent, j’ai rédigé des chèques avec ma fille ausein… Est-ce notre curiosité réciproque à l’égard denos cultures qui a donné naissance à nos discus-sions, à nos échanges ?

Aseu est née à Talwen, un petit village amérin-dien de l’ethnie Wayana sur les rives du fleuve

Spirale n° 46

42

Aseu

1. Jean-Marcel Hurault, Françoise et Pierre Grenand, éditions autrement, IRD, 1998.

Spirale 46 16/07/08 18:48 Page 42

Portage et maternage chez les Amérindiens wayanas de Guyane

Maroni qui délimite la frontière entre la Guyane française et le Suriname.C’est une commune isolée, dans la partie sud de la Guyane. De Maripasoula,bourgade la plus proche, que l’on atteint par avion depuis Cayenne en uneheure, ou en pirogue depuis Saint-Laurent du Maroni en deux à trois joursselon la saison et le niveau du fleuve, il faut le remonter en pirogue pen-dant quelques heures pour atteindre Talwen. Aucune route, aucune piste netraverse la forêt amazonienne, le mot « isolé » prend là tout son sens.

Aseu donne naissance à sa fille Zenaïde à Saint-Laurentdu Maroni en 2004.

Après un court séjour à l’hôpital, Aseu rejoint sa famille dans son vil-lage pour y passer les premiers mois de sa vie de mère. L’organisation de lavie de sa famille permet de ne pas laisser les jeunes mamans seules. Elle estaidée, soutenue. Les tâches domestiques sont faites en commun, la jeunemaman y participe avec son bébé lorsque cela est possible. Maquestion : « Qui vous a soutenue pendant ce séjour à l’hôpital, loinde votre famille ? » l’a surprise. Pourquoi aurait-elle besoin de sou-tien ? Durant sa jeunesse, elle a eu tout le loisir d’apprendre à s’oc-cuper de ses frères et sœurs, étant l’aînée de la fratrie. Elle aobservé sa mère, et sa propre vie de maman est une reproductionévidente des gestes dont elle s’est imprégnée au contact de safamille toute son enfance. Au fur et à mesure de nos discussions,je découvre que sa culture semble lui avoir apporté une grandeconfiance en elle. Reproduire ces gestes maintes fois vus et obser-vés semble simple et évident. Le fait de porter son bébé et de l’al-laiter fait partie intégrante de ces gestes.

Le bébé est porté dès la naissance, en hamac dans un porte-bébé traditionnellement fabriqué par la mère pendant sa grossesse

(voir encadré). Ainsi porté, l’enfant aaccès au sein et peut téter librement.Grâce au hamac, la mère garde unemain, voire les deux libres, ce qui luipermet de s’acquitter de la plupartdes tâches. Elle peut par exempleparticiper à l’élaboration des repas,filer le coton dans le hamac, suivre lafamille dans l’abattis (voir encadré)– où l’on se rend généralement enpirogue – pour y travailler, tout engardant son bébé sur elle. En fait, lebébé n’est jamais laissé seul. Parfois,elle le laissera endormi dans le

43

Son maternage

Le porte-bébé amérindien wayanaLe porte-bébé des Indiens wayanas est un tube constitué defils de coton noués, de 75 centimètres de diamètre et50 centimètres de large environ. Traditionnellement, il estfabriqué à partir de coton cultivé dans les abattis. Le cotonrécolté est filé par les femmes. La confection d’un hamacavec le coton produit sur place demande plusieurs années,celle d’un porte-bébé demande de deux à six mois.Aujourd’hui, les Amérindiens utilisent aussi des pelotes (pastoujours de coton) aux couleurs vives achetées dans le com-merce pour confectionner leurs porte-bébés. Cependant, ontrouve encore des porte-bébés et des hamacs de coton cultivéen abattis, ceux-ci étant évidemment plus chers.

Spirale 46 16/07/08 18:48 Page 43

hamac, sans s’éloigner. À l’abattis,elle pourra le poser sur un katoury(sorte de panier, sac à dos en van-nerie traditionnelle wayana) àproximité.

À partir de 5 à 6 mois, l’enfantest installé assis sur la hanche, doset fesses maintenus par le porte-bébé. Selon l’activité de la mère, lebébé est glissé dans le dos, toujoursinstallé de la même façon. L’enfantest porté jusqu’à 3 ou 4 ans, jusqu’àce que, de lui-même, il ne demandeplus à être porté. Le portage estindispensable pour continuer àvivre, et participer à la vie de lafamille, mais il est surtout évidentcar un bébé n’est pas laissé seul, etrarement confié à une autre per-sonne que sa mère. Il a besoin dequelqu’un près de lui pour répondreà ses pleurs, à ses besoins.

L’allaitement ne semble pasêtre un problème ; c’est juste ungeste naturel. Hormis quelquesinquiétudes au départ dues à unemontée de lait un peu tardive, l’al-laitement de Zénaïde s’est déroulé

paisiblement. L’enfant tète à la demande, souvent,nuit et jour, pour se nourrir, pour s’endormir, maisaussi pour se rassurer, pour se calmer, pour seréconforter. La tétée n’est pas seulement un moyende nourrir son bébé ! À mes nombreuses questionssur le rythme du bébé, sur ses pleurs, Aseu s’étonnediscrètement : mais pourquoi donc se poser tant dequestions sur le nombre, la durée des tétées. Encoreune fois, tout lui semble si évident : « On donne lesein au bébé dès qu’il pleure ! » J’insiste pourqu’elle me donne un chiffre, un intervalle moyenentre deux tétées, un nombre de tétées par jour, parheure… En vain ! Cette préoccupation est bien tropéloignée de son mode de fonctionnement. En guisede réponse, elle me parle des besoins du bébé, àtout moment, auxquels il faut évidemmentrépondre : résolument, sa manière de raisonner necorrespond pas à la nôtre. Là où nous voulonscompter, mesurer, elle écoute son bébé avec uneévidence et une simplicité qui forcent mon admira-tion ! Je lui explique comment cela s’est passé pourmoi (peu de pleurs, mais des questionnements, ladifficulté à se faire confiance, à faire confiance aubébé, à trouver du soutien et du réconfort, un peuperdue parmi les nombreux conseils divergents).

Beaucoup de mères qui contactent notre asso-ciation se trouvent également dans cette situationde perte de confiance en elles, en leur capacité à

Spirale n° 46

44

Spirale 46 16/07/08 18:49 Page 44

Portage et maternage chez les Amérindiens wayanas de Guyane

répondre aux besoins de leur bébé. Les « conseils » de l’entourage, à la foisfamilial et médical, sèment le doute dans l’esprit d’une jeune mère. Nousavons perdu cette culture de l’allaitement, de maternage, que semblentavoir encore certains Amérindiens, qui leur apporte une sérénité et quisemble leur faciliter la tâche !

Et qu’en est-il des fameuses coliques ? Aseu m’assure que les bébés nepleurent pas. La mère est toujours là pour répondre à ses besoins. Elle-même n’a jamais laissé pleurer sa fille bien sûr, quelle drôle d’idée ! Elle n’ajamais entendu parler des coliques, de pleurs spécifiques du soir. Elle n’apas noté d’augmentation de la fréquence des tétées le soir ; encore unefois, c’est trop éloigné de sa réalité, de ses préoccupations.

La proximité mère-bébé est très grande. Zénaïde dort avec sa maman,en hamac à Talwen, dans un lit à Cayenne. La maman accompagne sonenfant dans le sommeil en le berçant, en lui donnant le sein. Parfois, ellefait la sieste avec elle. Dans son idée, c’est à partir de 5 ans que les enfantscommencent à s’habituer à dormir seuls, parfois ils demandent avant.Zénaïde, elle, a décidé depuis peu qu’elle ne dormirait plus avec sa maman.C’est en voyant d’autres enfants de son entourage dormir dans leurpropre lit que cette idée lui est venue ; elle a décidé seule, sansincitation de sa maman.

Pour la diversification alimentaire, comme pour le reste, c’estla simplicité qui prime : vers 5-6 mois, l’enfant commence à mangerdu couac (semoule de manioc) tamisé puis des fruits bien mûrs,banane, papaye. L’enfant se met peu à peu à manger avec lesadultes, en plus du lait maternel. Aseu m’explique : « Tout estnaturel, on ne peut pas forcer un enfant, l’obliger… »

Le sevrage a suivi le même schéma : c’est vers 2 ans et demi, aprèsavoir espacé et réduit les tétées car elle mangeait, que Zénaïde s’est arrê-

tée de téter. Encore une fois, jedemande à Aseu de compter, mesu-rer, alors qu’elle « n’y a pas trop faitattention ! ». Elle me précise tout demême que Zénaïde a arrêté lestétées la journée alors qu’elle tétaitencore deux à trois fois la nuit. Puispeu après, les tétées de nuit ontréduit et disparu ! Comme on estloin de la norme occidentale, quiassène que vers 4 mois… 6… 8 augrand maximum, l’enfant doit « faireses nuits » !

Pour finir, au cours d’uneconversation à propos de ses besoinsque le bébé sait exprimer très tôt,Aseu m’explique comment elle aprocédé pour l’apprentissage de lapropreté. Vers 6 mois, le bébé montreclairement lorsqu’il doit uriner oualler à la selle : en agitant sesjambes et en poussant de petits cris.Elle tient alors le bébé pour qu’ilpuisse se soulager, tout en accompa-gnant ce geste d’un petit bruit quilui sera associé : « pssss ». Pendant lanuit, Aseu se levait pour emmener safille aux toilettes, jusqu’à ce qu’elle

45

Spirale 46 16/07/08 18:49 Page 45

se lève seule. Là encore, ce sont sa relation étroite avecson bébé et son écoute de ses besoins qui lui ont permisde détecter ces signes. Cette manière de procéder sedéveloppe depuis quelques années dans le monde occi-dental sous le nom d’hygiène naturelle de l’enfant, à tra-vers des ouvrages 2 très documentés.

Ce maternagequ’a vécu Aseuavec sa fille n’estplus vécu de cettemanière par tousles Amérindiens

aujourd’hui. La société industrielle s’est un peu propagéelà aussi. Les fabricants de préparations pour nourrisson,par exemple, ont réussi à faire croire à une partie de lapopulation que ce qui est cher est bon, voire meilleur quece qui ne coûte rien ! Ainsi, le biberon fait certainsravages dans les populations de contrées où l’eau cou-rante n’existe pas, où les approvisionnements sont par-fois incertains, et où l’accès aux soins n’est ni rapide nidirect. Un bébé malade à Talwen doit être conduit aucentre de santé de Maripasoula (à quelques heures depirogue) pour être soigné. Cette situation montre qu’ilest important que les mères allaitent leurs enfants au

sein, car le non-allaitementfavorise de nombreusespathologies.

Il existe peu de chiffresfiables sur le taux d’allaite-ment en Guyane, mais pourles gens de terrain, il est évi-dent que le taux d’allaitementdans la population amérin-dienne de Guyane est le plusélevé. C’est ce qu’a observéRémy Pignoux, médecin ensanté publique et infectio-tropicaliste, qui effectuerégulièrement ses missionsfluviales de prévention et desoins en pays amérindiens etbushinengué. L’allaitementreste largement majoritairedans les populations amérin-diennes de Guyane.Cependant, il a été constaté laprogression de l’allaitementmixte, prépondérant en paysAluku, et ses conséquencessanitaires (diarrhées, déshy-dratations, cassures de lacourbe de poids…) qu’il s’at-

Spirale n° 46

46

Évolution des pratiques au contact avec la culture occidentale industrialisée

2. Voir Sandrine Monocher-Zaffarano, L’hygiène naturelle de l’enfant. La vie sans couches,Editions Jouvence, 2005, et les références citées.

Spirale 46 16/07/08 18:49 Page 46

Portage et maternage chez les Amérindiens wayanas de Guyane

tache à prévenir par son incessante implication dans l’éducation et la pro-motion de l’allaitement maternel exclusif. La séduction et la propagandeconsumériste des laits artificiels, dont on ne peut que constater la tristeefficacité, bouleversent, là aussi, les repères physiologiques et relationnelsentre la mère et son nourrisson.

À propos du portage, Rémy Pignoux a bien vu quelques poussettesfaire leur apparition dans les villages amérindiens. Elles n’ont cependantpas résisté longtemps dans les chemins impraticables qui sillonnent lebourg et les villages du fleuve. Dans ces conditions, le portage tradition-nel a, lui semble-t-il, un bel avenir devant lui !

Tout au long de nos entretiens, Aseu asemblé intriguée par mes questionne-

ments. Pour répondre à ses interrogations, je lui ai expliqué alors quedans nos cultures « industrielles », beaucoup de parents se demandents’il faut ou non laisser pleurer le bébé, s’il faut respecter un temps entreles tétées, si l’enfant se nourrit assez, trop… Quand faut-il sevrer ?Comment ? Est-ce bon de dormir avec son bébé ? Est-ce dangereux ? Neva-t-il pas s’habituer à ce que je le porte ? Visiblement, cela l’étonne, ellene comprend pas… Je réalise à mon tour, grâce à l’image qu’elle me ren-voie, à quel point tout est compliqué pour beaucoup d’entre nous. Tout estmatière à questionnements, à hésitations, pour avoir entendu tout et soncontraire, et avoir érigé en règle un maternage si loin des besoins des bébéset des enfants, et si éloigné parfois de ce que ressent la mère.

Pour Rémy Pignoux, les enfants amérindiens ainsi portés et maternéssont très proches de leur mère, en totale fusion. Il emploie le terme d’imbi-bition pour décrire la relation tant physique que psychologique qu’ilobserve entre le bébé et sa mère. Il va même jusqu’à comparer le portage

en hamac des Amérindiennes à unutérus externe. Cette relation, dit-il,se prolonge jusqu’au sevrage de l’en-fant, vers 3 ans. À partir de cet âge,les enfants amérindiens deviennent

très autonomes, sociables, sou-riants. Rémy Pignoux compare lematernage des Amérindiennes à

celui des Noirs Marrons, lesdescendants des esclaves réfu-giés sur les fleuves : « Vu del’extérieur, par rapport à nos

normes, j’observe ce quipourrait être interprété,comme un retard psychomo-teur : les enfants amérin-diens marchent vers 16 à 20mois et sont peu sociables

jusqu’à 3 ans, tournés principa-lement vers leur mère, alors que

les enfants noirs marrons mar-chent vers 9 mois et sont, au

contraire, très sociables. »Cependant, il ajoute qu’à partir

du sevrage, il n’est plus question deretard psychomoteur ; au contraire,les enfants amérindiens deviennentparticulièrement sociables, épanouis,

47

Différences culturelles

Spirale 46 16/07/08 18:49 Page 47

alertes et débrouillards. Pour lui, lamanière dont ils ont été maternés,aimés, choyés, se reflète dans leursourire, leur autonomie. Les enfantsnoirs marrons ont une petiteenfance plus rude, qui leur permetcertes d’acquérir une certaine auto-nomie (notamment motrice) plustôt, mais selon Rémy Pignoux, ils nesemblent pas plus heureux pourcela, ils ne semblent pas acquérirune avance durable sur le plan de lapsychomotricité et sont globale-ment moins communicants que lespetits amérindiens !

Ces observations m’amènent àréfléchir sur cette autonomie que

l’on veut à tout prix que nosenfants acquièrent au plusvite : n’est-elle pas une illu-sion ? Lorsqu’un enfantsemble avoir acquis de l’auto-

nomie sur un point (séparation,sommeil seul), c’est à quel prix ?Quel effort a-t-il fourni ? L’énergiedéployée n’aurait-elle pas pu êtreutilisée ailleurs, dans un autredéveloppement de l’enfant ?

Lorsqu’un enfant a acquis l’autonomie de resterseul sans être porté, de quoi cela le prive-t-il ?

Notamment, d’être observateuractif du quotidien de sa mère,de sa famille. Pourquoi le faitde garder son enfant sur soiest-il vécu dans notre société

comme une charge ? Je me sou-viens de ma fille dormant dans un porte-bébé ; des gens compatissants qui se préci-pitaient pour m’aider à trouver un moyen de

la poser ; de leur incompréhen-sion lorsque je déclinais leur propositionen les remerciant de leur aide !

Aujourd’hui, dans notre société lanorme semble être que l’enfant puisses’occuper seul afin que la mère puisse« faire » quelque chose, comme si« garder bébé avec soi » et « fairequelque chose » étaient antino-miques. Le portage est pourtant unmoyen de concilier vie sociale, viequotidienne, besoins du nouveau-néet du jeune enfant. On voit de plusen plus de femmes tout faire avecleur bébé dans le porte-bébé :courses, shopping, théâtre,concerts, cinéma, loisirs, randonnée.

Spirale n° 46

48

Spirale 46 16/07/08 18:49 Page 48

Portage et maternage chez les Amérindiens wayanas de Guyane

La simple observation de la culture amérindienne m’apermis de comprendre qu’il est possible de vivre un

maternage proximal de manière sereine, simple et épanouie ! Lesenfants ainsi maternés sont heureux, sûrs d’eux, très indépendants eten bonne santé.

Notre société impose des normes, parfois bâties sur des dogmesétablis et très contestables. Il est très difficile de les faire évoluer.S’éloigner de ces normes, les remettre en question provoquent destensions, des jugements et des doutes chez les mères.

Chez les Amérindiens, l’exemple et la continuité générationnellesont primordiaux ; or, ils n’existent pas dans notre société occidentale.Ont-ils été un jour défaits par l’individualisme, par la toute-puissancemédicale ? Il en découle un manque de soutien familial, social, médi-cal. La société tout entière n’a plus confiance en ses mères, et en sesbébés. Qui croit que le bébé sait exprimer ses besoins, et qu’il suf-fit de les écouter ?

La culture amérindienne saura-t-elle préserver long-temps encore ce maternage proximal de l’envahisse-ment de l’industrialisation ? Il faut l’espérer. Pourma part, j’ai beaucoup découvert sur moi-même en tant que mère et sur la culturedans laquelle je vis, au contact d’Aseuet de sa culture.

49

Conclusion

Spirale 46 16/07/08 18:49 Page 49