Pietrele, ,,Maˇgura Gorgana‘‘ Bericht u ̈ber die Ausgrabungen und geomorphologischen...

Transcript of Pietrele, ,,Maˇgura Gorgana‘‘ Bericht u ̈ber die Ausgrabungen und geomorphologischen...

Pietrele, ,,Magura Gorgana‘‘

Bericht uber die Ausgrabungen und geomorphologischen Untersuchungen im Sommer 2009

Von Svend Hansen, Meda Toderas, Agathe Reingruber, Ivan Gatsov, Marvin Kay, Petranka Nedelcheva,Dirk Nowacki, Astrid Ropke, Joachim Wahl und Jurgen Wunderlich

Schlagworter: Rumanien/Walachei/Pietrele/Donau/Kupferzeit/Gumelnita-Kultur/Okologie/Keramik/AnthropologieKeywords: Romania/Wallachia/Pietrele/Danube/Copper Age/Gumelnita-culture/Ecology/Ceramics/

Anthropology˚º2O(+ß( æº;+-: —#?ß=Ł'/´-º-ıŁ'/ˇŁ($&(º(/˜#=-Ø/3(*=ßØ +(Œ/ˆ#?(º5=Ł!-/.Œ;º;ªŁ'/˚(&-?ŁŒ-/

F=$&;:;º;ªŁ'

Einleitung

Die bisherigen Ausgrabungen auf dem Siedlungs-hugel Magura Gorgana in Pietrele (Abb. 1) habeneine Vielzahl von Materialien zur Rekonstruktionder wirtschaftlichen Grundlagen und der sozialenOrganisation der fruhen Kupferzeit an der UnterenDonau erbracht, deren großes Potential sich erstdurch die geomorphologischen Untersuchungenzur Landschaftsrekonstruktion sinnvoll erschließenlasst.1 Zugleich stellte sich heraus, dass die Sied-lung nicht allein auf den Wohnhugel begrenzt war,sondern eine Art Außensiedlung umfasste, derenzeitliches und soziales Verhaltnis zum Wohnhugelerstmals im Sommer 2009 untersucht werden konn-te.2 Dabei bewaltigte unser gesamtes Ausgrabungs-team eine erhebliche Arbeitsleistung.3

Es war eines der Ziele der Ausgrabungen,Grundlagen zur Datierung der fruhen Kupferzeit ander Unteren Donau zu legen. Hierzu gehorte insbe-sondere eine stratigraphisch abgesicherte Keramik-sequenz und ein dicht geknupftes Netz von 14C-Da-ten, denn die Entwicklung der Keramik war imWesentlichen stilistisch begrundet und die Zahl der14C-Daten vergleichsweise gering. Aufgrund der gro-ßen Zahl von verbrannten Hausern mit reichhalti-gem Inventar lasst sich die Entwicklung der Keramikim Wesentlichen auf der Basis vor allem vollstan-diger Gefaße aus gleichsam geschlossenen Komple-

xen nachzeichnen. Bislang wurden 24 14C-Datierun-gen durchgefuhrt. Das ist mehr als bisher fur dieGumelnita-Kultur insgesamt vorliegen und es ist mog-lich, die ,,Hausgenerationen‘‘ zeitlich einzugrenzen(Abb. 2).4 Daneben haben wir moglichst aus jedemarchaologischen Befund einen Knochen eines klei-nen Wiederkauers entnommen, so dass fur metho-disch orientierte 14C-Datierungen die Materialien zurVerfugung stehen. Das gilt gleichermaßen naturlichfur die botanischen Makroreste. Diese eher techni-schen Details sind der Erwahnung nur wert, weil diebisherigen Vorstellungen zur Chronologie der Kup-ferzeit an der Unteren Donau bzw. im westlichenSchwarzmeerraum insgesamt durch 14C-Daten ausden Grabern des Friedhofs von Varna offenbar er-heblich korrigiert werden mussen.5 Die neuen Datie-rungen zeigen, dass die reichsten Graber in Varnabereits zwischen 4600 und 4500 v. Chr. angelegtworden sind (Abb. 3). Diese Graber erscheinen dem-nach nicht das Ergebnis einer langeren kupferzeit-lichen Entwicklung des ,,Kodzadermen-Gumelnita-Karanovo VI-Komplexes‘‘ zu sein, sondern stehenoffenbar an ihrem Anfang.

Diese neuen Datierungen wurden im Zusam-menhang mit der gegenwartig in Vorbereitung be-findlichen Gesamtpublikation des Friedhofs ange-fertigt.6 Sie wird die Grundlage fur die weiterewissenschaftliche Diskussion zur Bewertung der un-gleichen Verteilung des Beigabenreichtums der Gra-ber bilden. Die uberraschend fruhe zeitliche Einord-nung hat die Frage aufgeworfen, ob dahinter einReservoireffekt der 14C-Daten stehen konnte, auf-grund einer durch Fisch gepragten Ernahrung her-vorgerufen worden sein konnte. Wegen der Kusten-lage von Varna liegt diese Vermutung zwar nahe,musste aber durch die Stickstoffisotopenwerte be-

1 Ohne die bestandige Unterstutzung durch Herrn AkademikerProf. Alexandru Vulpe ware das nicht moglich gewesen, wofurihm auch an dieser Stelle herzlich gedankt sei.

2 Fur die Forderung auch dieser Untersuchungen gilt unser herz-licher Dank der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) undnamentlich Herrn Dr. Hans-Dieter Bienert.

3 Neben den Autoren waren Joni Abuladze, Nele Beckmann, Dr. IrmaBerdzenishvili, Katrin Beutler, Sven Brummack, Huang Chao,Richard Ehrich, Lili Gatsova, Elena Gavrila, Cristina Georgescu,Verena Henrich, Mehmet Karaucak, Dr. Jorrit Kelder, Dr. FlorianKlimscha, Ute Koprivc M. A., Michael Muller, Ass. Prof. Wang Peng,Dr. Michael Prange, Kai Ruess, Nils Schakel, Konstantin Scheele,Stefanie Schlunz, Christoph Schroder, Dr. Daniel Spanu, LevanTchabashvili, Stanislav Terna M. A., Tilmann Vachta M. A., Dimi-tri Zhvania und Petar Zidarov M. A. an den Grabungen beteiligt.

4 Reingruber/Thissen 2009, 751 ff.; Weninger u. a. im Druck.5 Higham u. a. 2007.6 Die Vorlage des Graberfelds ist durch Vl. Slavcev im Rahmeneines Alexander von Humboldt-Stipendiums an der Eurasien-Ab-teilung des DAI in Arbeit.

legt werden. Auf einen weiteren, durch Thermal-quellen verursachten Reservoireffekt wurde unlangstaufmerksam gemacht.7

Die altesten bislang aus Pietrele vorliegenden14C-Daten gehoren in das 45. Jh. v. Chr. Die Besied-lung endet um 4250 v. Chr., was durchaus im Ein-klang mit den Daten aus bulgarischen Wohnhugelnsteht.8 Zu Beginn unserer Arbeiten in Pietrele warenwir der Ansicht – damals vor dem Hintergrund dergelaufigen Chronologievorstellungen – die Entwick-lung der Zeit vor Varna durch unsere Grabungenbeleuchten zu konnen und damit einen Beitrag zurErklarung dieses sozialgeschichtlich so bedeutsa-men Phanomens leisten zu konnen, das unlangstJ.-P. Demoule pointiert als ,,l’origine des inegalites‘‘bezeichnet hat.9 Nach den vorliegenden Daten mus-sen wir jedoch davon ausgehen, die Zeit nach Varnazu untersuchen. Daraus wurden sich vollig neuePerspektiven ergeben, nicht zuletzt fur das Phano-men der Siedlungshugel selbst. Denn die zeitlicheKongruenz des Einsetzens dieser Siedlungsform ander Unteren Donau und in Nordostbulgarien mitdem Auftreten der reichen Graber in Varna setzt dieFrage nach dem Herrschaftsbezug der Siedlungs-hugel auf die Tagesordnung.10 Den 14C-Daten ausPietrele kommt somit eine Schlusselposition zu.

Daruber hinaus mussen die neuen Daten auchin einem uberregionalen Kontext neu eingeordnetwerden. Folgt man ihnen, sind verschiedene zeitlicheGleichsetzungen der ostbalkanischen Stufe KGK VImit Kulturen im Karpatenbecken und im Zentralbal-kan sowie in Griechenland zu uberprufen. So ist dieParallelisierung mit der zentralbalkanischen VincaD-Zeit wahrscheinlich hinfallig. Nach den jungstenZusammenstellungen von 14C-Daten durch D. Boricendet die die Stufe Vinca D sogar bereits zwischen4650 und 4600 v. Chr., auf die dann die StufenProto-Tiszapolgar und Tiszapolgar A folgen.11 DieDaten fur den Bereich des Vinca-Zeichensystems le-gen uberdies nahe, dass bereits fur die erste Halftedes 5. Jts. mit erheblichen bergmannischen und me-tallurgischen Aktivitaten zu rechnen ist. Daher mussman davon ausgehen, dass dem scheinbar plotz-lichen Auftreten so vieler ausgepragter Metallfor-men in Varna eine erhebliche Entwicklungszeit vonvielleicht bis zu 500 Jahren vorausgeht. Im Lichte

3

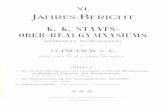

Abb. 1.Pietrele. Der Siedlungshugel ,,Magura Gorgana‘‘ und die Außen-siedlung mit Flache J (Luftbild: K. Scheele).

7 Higham u. a. 2010.8 Vgl. die Daten bei Gorsdorf/Bojadziev 1996.9 Demoule 2007, 79 ff.

10 Zum Beginn der Tellbesiedlung vgl. Brummack 2009.11 Boric 2009, 191 ff.

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.44

dieser neuen Daten erscheint das bisherige archao-logische Konzept der Kupferzeit in Sudosteuropaeiner Revision zu bedurfen, welche allerdings aufder Basis neuer 14C-Datierungen, beispielsweise ausdem Karpatenbecken, zu erfolgen hat. So weisen die14C-Daten von Rakoczifalva-Bagi-fold, einem Fried-hof der Bodrogkeresztur-Kultur, in das letzte Vierteldes 5. Jts. v. Chr.12

Es entsprach unseren anfanglichen Erwartun-gen, dass sich um den eigentlichen Wohnhugel wei-tere Siedlungsspuren auffinden lassen konnten, dievorzugsweise mit handwerklichen Aktivitaten, z. B.der Keramikherstellung, im Zusammenhang stehensollten. Es war daher eine Uberraschung, als B. Songin der geomagnetischen Prospektion nordlich undsudwestlich des Siedlungshugels eine Reihe von gro-ßeren, regelmaßigen Anomalien nachweisen konnte.Bohrungen zeigten, dass unter einem bis zu 2,5 mmachtigen Kolluvium massive Brandschichten liegen.Seine vorlaufige Interpretation des Magnetogrammsder Siedlung im Norden des Tells erbrachte die An-nahme von sieben weiteren Hausreihen mit jeweils5–8 Hausern. Insgesamt vermutete er allein in die-sem Bereich mehr als 40 Hauser.13

Erstmals konnte somit fur einen Siedlungs-hugel der ostbalkanischen Kupferzeit wahrschein-lich gemacht werden, dass der Wohnhugel nur derKern einer deutlich großeren Siedlung gewesen seindurfte. Damit stellte sich aber die Frage nach denmoglichen funktionalen, okonomischen und sozia-len Unterschieden zwischen Tell- und Flachsiedlung.Insbesondere das uberdurchschnittliche hohe undqualitatvolle Fundaufkommen auf dem Siedlungshu-gel (u. a. 225 Kupfer-, 63 Spondylusobjekte sowieeinzelne Objekte aus Gold) ware mit der Außensied-lung zu vergleichen.14

Der Grabungsbefund

Die Fulle der aus diesen neuen Entdeckungen resul-tierenden Fragen ist nur durch Ausgrabungen in derFlachsiedlung zu beantworten. Dank der weiterenForderung durch die Deutsche Forschungsgemein-schaft konnten 2009 die Untersuchungen auf dieAußensiedlung ausgedehnt werden. Obwohl die

"

Abb. 2.Pietrele. Stratigraphisches Altersmodell fur die Radiocarbondaten(B. Weninger).

12 Csanyi/Raczky/Tarnoki 2009, 13 ff.13 B. Song in Hansen 2006, 4 ff. Abb. 5–9.14 In Polgar-Csoszhalom (Ungarn) konnte durch geomagnetische

Prospektionen und Testgrabungen ebenfalls eine Flachsiedlungvon 28 ha nachgewiesen werden, mit markanten Unterschiedenim Tierknochenmaterial: vgl. Raczky/Anders 2008.

Pietrele 2009 45

Machtigkeit des Kolluviums durch Bohrungen vonB. Song mit dem Ejkelkamp-Bohrer bekannt war,wurden in den beiden Flachen regelmaßig sorgfaltiggeputzte Plana angelegt, um eventuelle Siedlungs-spuren dokumentieren zu konnen. Insbesondere inFlache J, wo das Kolluvium 1,7 m machtig war, ver-schlangen diese Arbeiten einen großen Teil der zurVerfugung stehenden Zeit. Eine großflachige Unter-suchung großerer Teile der Außensiedlung wird da-her nur durch den maschinellen Abtrag des Kollu-viums zeitlich und finanziell zu leisten sein.

Flache G

Bereits bei den ersten Sondierungen kam bei Aus-schachtungsarbeiten etwa 60 m ostlich des Sied-lungshugels, direkt an der Terrassenkante zur Do-nauaue, unter einem uber 1 m machtigen Kolluviumeine massive Scherbenpackung zum Vorschein.15

Daher wurde 2009 die 5 " 10 m große Flache G imBereich dieser Fundkonzentration in leichter Hang-lage auf einer Hohe von 28,50–27,75 m angelegt.Erwartungsgemaß wurden bei 27,49 mNN mehrerezerbrochene, aber rekonstruierbare Tongefaße so-

wie verschiedene Kleinfunde aufgedeckt (Abb. 4,40–46). Von hier stammt auch das Tongefaß miteingeritztem Wirbeldekor (Abb. 38), das typologischan den Beginn der Gumelnita-Entwicklung gehort.Die Funde sprechen dafur, dass es sich um den Be-reich eines Hauses handelt, doch wurden in derGrabungsflache entweder keine Wandstrukturen er-fasst oder konnten wahrend der Grabung nicht er-kannt werden. Bei ca. 26,40 mNN wurde der gewach-sene Boden erreicht, die Flache verkleinert und zurSicherheit noch einmal um ca. 50 cm abgegraben.

Flache J

Eine zweite Flache J wurde ebenfalls in leichterHanglage ca. 50 m nordlich vom Tell bei 32,63 mNNim Norden angelegt. Die Flache war zunachst 5,5 "6 m groß und wurde spater um zwei Meter nachWesten und Suden erweitert. Bis zu einer Tiefe von30,85 mNN handelte es sich um dunkelbraune Erde,in der keine archaologischen Strukturen erkennbarwaren und aus der Funde geborgen wurden, dietypologisch von der Boian-Kultur bis zur mittelal-terlichen Dridu-Kultur reichten.16 Unter diesem uber

Abb. 3.14C-Daten aus Varna

(nach Highamu. a. 2007).

15 Seinerzeit auch als Flache D bezeichnet (vgl. Hansen u. a. 2004,44–45).

16 Fur die Bestimmung der mittelalterlichen Scherben danken wirDr. Adrian Ionita herzlich.

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.46

1,60 m machtigen Kolluvium kamen dann uberra-schend gut erhaltene Befunde zwischen und unterverbrannten Wandfragmenten zum Vorschein. ImEinzelnen handelt es sich um einen relativ schlechterhaltenen und aus seiner ursprunglichen Positionverschobenen Ofen im Suden der Flache (Abb. 5; 6).Im Norden sind die Reste einer 140 " 200 cm gro-ßen Lehminstallation erhalten, die ursprunglich direktan den Ofen angeschlossen haben durfte (Abb. 7).In dieser fanden sich zwei große, 40 und 60 cmlange Mahlsteine und unmittelbar daneben ein Ton-gefaß in situ. Westlich davon lagen Scherben meh-rerer Vorratsgefaße. Architekturreste konnten nichtmit Sicherheit nachgewiesen werden. Allerdings falltins Auge, dass der Bereich, in dem die verbranntenBefunde zutage kamen, scharf begrenzt ist und sichin den nordlichen Teilen der Flache keine Fundkon-zentrationen fanden.

Aufgrund von Zeitmangel konnte die Kon-struktion der Lehminstallation und des Ofens nichtgenauer untersucht werden. Doch erscheint sehr vielversprechend, dass alle Objekte in Flache J, unddas gleiche gilt fur Flache G, von einer Sinterschichtuberzogen sind (Abb. 8). Dies bedeutet im Falle derKeramik und sonstiger Funde eine arbeits- und zeit-intensive Prozedur der Entfernung des Sinters, zuder es aber keine Alternative gibt.17 Hingegen be-deutet die Versinterung der verbrannten Lehmar-chitektur, dass diese deutlich besser erhalten seinkonnte als auf dem Hugel.

Flache B

Die Arbeiten in der Flache B beschrankten sich imWesentlichen auf den Bereich der Suderweiterungder Flache, die 2007 begonnen wurde, um die Sud-wand des unverbrannten Hauses im Osten der Gra-bungsflache zu dokumentieren.18

"

Abb. 4.Pietrele. Gesamtansicht von Flache G (Foto: S. Hansen).Abb. 5.Pietrele. Flache J mit Ofen, Lehminstallation und Scherbenkonzen-tration (Foto: S. Hansen).

17 Die Restauratorin Nele Beckmann (Bielefeld) berichtet dazu:,,Die z. T. 1–2 mm dicken Sinterauflagen wurden in einer Bad-losung aus Wasser, Essig und Zitronensalz gelockert und durchSchaber und Burste entfernt. Zum Vorbereiten wurden die ver-sinterten Scherben 2–4 Stunden in Wasser eingelegt. Die Scher-ben wurden dann fur vier Stunden in die Losung gelegt. Sehrdicke Sinterschichten konnten oft nicht in einem Durchlauf ent-fernt werden, so dass mehrere Baddurchlaufe notwendig wa-ren. Anschließend mussten die gereinigten Scherben fur min-destens 4–6 Stunden in Wasser neutralisiert werden. Dabeiwurde das Bad mehrmals gewechselt.‘‘

18 Hansen u. a. 2009, Abb. 4–6.

Pietrele 2009 47

Abb. 6.Pietrele. Fundverteilung

um Ofen undLehminstallation

(Grafik: M. Karaucak).

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.48

Ab einer Tiefe von ca. 33,80 mNN konnten dieNordhalften der bereits 2008 sichtbaren verbranntenHauser ausgegraben werden (Abb. 9), die zu derzweiten der vier Hauserzeilen auf dem Tell gehoren.Im zentralen Bereich des Sudprofils, aber auch in derSudostecke der Flache, wurden einfache Ofenkon-

struktionen angetroffen, so dass womoglich von zweiseparaten Gebauden in diesem Areal auszugehenist, was auch aufgrund der Keramikauswertung un-termalt werden kann (s. u.). In den stark verkohltenBereichen dieser Gebaude wurden unter den rekon-struierbaren Gefaßen Silexklingen (P09B739CER09)und Getreidevorrate (P09B739CER19, P09B742,P09B783) angetroffen, die noch in der Auswertungsind.

Flache F

In der letzten Woche der Ausgrabung 2008 wurdenauf einer Hohe von etwa 30,50 m NN die Reste ei-nes verbrannten Gebaudes erkennbar.19 Die Annah-me, dass es sich um einen intentional verfullten Ge-bauderest handeln konnte, bestatigte sich bei denAusgrabungen 2009 jedoch nicht. Die West- undNordwand des Gebaudes waren vergleichsweise gutzu erkennen. Sie positiv auszugraben gelang jedochnicht, doch wurde der Wandverlauf im Zusammen-

Abb. 7.Pietrele. Flache J mit Lehminstallation und Mahlsteinen (Foto: S.Hansen).

Abb. 8.Pietrele. Mit Sinter uberzogener ,,Gluthalter‘‘ aus P09G520 (Foto:S. Hansen).

Abb. 9.Pietrele. VerbrannteHausstrukturen amSudprofil der Flache B(Foto: S. Hansen).

19 Hansen u. a. 2009, Abb. 21–22.

Pietrele 2009 49

hang mit den Profilen im Bereich der Pfosten guterkennbar (Abb. 10; 11). Die hohlen Pfostenstand-spuren, die 2008 mit Gips ausgegossen worden wa-ren, enthielten teilweise noch Holzreste. Ostlich derWand schließt sich ein etwa 1,5 m breiter Streifenan, in dem sich nur wenige Funde und auch nichtso ausgepragte Brandspuren fanden. In einer scharfbegrenzten Linie folgt dann der Bereich mit demOfen und zahlreichen verbrannten Tongefaßen, dievon teilweise sehr großen Wandfragmenten bedecktwaren. Am westlichen Rand des Ofens konnten dieAbdrucke einer Reihe von ca. 8 cm im Durchmesserbetragenden Pfosten entdeckt werden, die zu einerdunnen Zwischenwand gehort haben durften (Abb.12; 13), welche auch im Norden partiell nachweisbarist. Dadurch entstand eine Art Korridor. Moglicher-weise ist dies mit dem obersten Haus in Flache Fvergleichbar, wo ebenfalls entlang der Westwandkeine Gefaße aufgestellt waren, sondern verschie-dene Gerate fur eine Art Werkraum sprechen.20

Sudlich an den Ofen gebaut ist eine vier-kammrige Lehminstallation, deren sudlicher Teil ab-gesackt ist, was mit einer Senkung des Untergrundszu tun haben konnte. Innerhalb einzelner Abteilun-gen fanden sich noch kleine Tongefaße sowie Resteeines großeren Gefaßes (Abb. 14). Mit 170 " 120 cmist es die bisher großte Lehminstallation die wir inPietrele aufdecken konnten. Ein zerbrochener Laufereiner Muhle fand sich außerhalb der Installationhart an der Ostwand. An diese schloss eine massiveLehmbank an, deren nordliche Kante erhalten ist(Abb. 15). Auch im Suden war der Raum durch einedunne Zwischenwand begrenzt, wie die Abdruckeder Pfosten belegen.

Im ubrigen Teil des Raums fanden sich ca. 200zerscherbte, aber rekonstruierbare Gefaße (Abb. 16).Verschiedentlich konnten Gefaße mit verkohltenPflanzenresten dokumentiert werden (Abb. 17; 18).

Abb. 10.Pietrele. Unverbrannter

Wandverlaufin Flache F.

Abb. 11.Pietrele. Unverbrannter

Wandverlaufin Flache F.

Abb. 12.Pietrele. Dunne

Zwischenwand mitAbdrucken von ver-

kohlten Pfosten(Foto: S. Hansen).

Abb. 13.Pietrele. Verbranntes Gebaude in Flache F (Foto: S. Hansen).

20 Hansen u. a. 2005, 352 ff.

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.50

Zwei verkohlte Holzpfosten stehen wohl mit derDachkonstruktion in Zusammenhang (Abb. 19). Ne-ben diesen schwach verbrannten bzw. verkohltenStellen fanden sich aber auch Hinweise auf deutlichhohere Temperaturen, so verschlackte Wandfrag-mente (Abb. 20).

Tatsachlich erscheint es vielleicht auf den ers-ten Blick seltsam, dass Lehmhauser mit so hohenTemperaturen verbrennen sollen. Die Rekonstruk-tion eines Teils der Stadtmauer von Hattusa hat ei-ne Fulle von Erkenntnissen zum bronzezeitlichenBauen erbracht, das in Teilen auch auf andere vor-geschichtliche Perioden ubertragen werden darf.21

In unserem Zusammenhang ist die Herstellung vonLehmziegeln von besonderem Interesse. Jurgen See-her hat fur die Stadtmauer Lehmziegel mit einemGewichtsverhaltnis (!) von 26–28 kg Lehm zu einemKilogramm Strohhacksel herstellen lassen.22 Tat-sachlich lassen viele der verbrannten Mauerstucke

Abb. 14.Pietrele. Vierkammerige Lehminstallation sudlich des Ofens in Fla-che F (Foto: S. Hansen).

Abb. 15.Pietrele. Massive Lehmbank ostlich der Lehminstallation (Foto:S. Hansen).

Abb. 16.Pietrele. Starkzerscherbte, aber re-konstruierbare Gefaßenordlich des Ofensin Flache F(Foto: S. Hansen).

Abb. 17.Pietrele. Gefaß inP09F257 mit verkohltenGetreideresten(Foto: S. Hansen).

Abb. 18.Pietrele. Gefaß inP09F277 mit verkohltenPflanzenresten(Foto: S. Hansen).

21 Seeher 2007.22 Seeher 2007, 38.

Pietrele 2009 51

aus Pietrele die große Menge des beigegebenenHacksel erkennen (Abb. 21). Das bedeutet, dass derBrennstoff schon in den Mauern enthalten war undgar nicht zusatzlich in ein Haus eingebracht werdenmusste. Das erklart auch, dass die verbranntenWande schlecht nachzuweisen sind und im bestenFall eine staubartige Masse darstellen. Der Branddes Hauses durfte in einer ersten Phase den Dach-stuhl mit dem strohgedeckten Dach erfasst haben.In einer zweiten Phase begannen die Holzbalkeninnerhalb der Lehmwande und die hackselgemager-ten Wande selbst durchzugluhen, wodurch jenehohen Temperaturen entstanden, die stellenweisezur Schlackenbildung fuhrten (Abb. 20). In diesemZusammenhang sei nur an entsprechende Phanome-

ne mitteleuropaischer Holz-Stein-Mauern des 1. vor-christlichen Jahrtausends erinnert, die in der alterenForschungsliteratur auch als ,,Schlackenwalle‘‘ be-kannt wurden, weil bei diesen Schadensfeuern selbstBasaltsteine bei etwa 1.000 !C geschmolzen sind.23

Abb. 19.Pietrele. Verkohlte

Holzpfosten imGebaude der Flache F

(Foto: S. Hansen).

Abb. 20.Pietrele. Verschlacktes

Wandfragmentaus P09F204

(Foto: S. Hansen).

Abb. 21.Pietrele. Verbrannter Huttenlehm mit großen Mengen beigemischtenHacksels (Foto: S. Hansen).

Abb. 22.Pietrele. W. Peng beim Auffinden des Scheibenanhangers (Foto:S. Hansen).

23 Baitinger 2008, 13 Abb. 6.

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.52

Am letzten Tag der Ausgrabungen wurde inder Osthalfte des verbrannten Hauses ein goldenerScheibenanhanger zusammen mit einer kleinenGoldspirale und zahlreichen Spondylusperlen gefun-den (Abb. 22; 23). Vergleichbare Anhanger sind ausdem Karpatenbecken und dem westlichen Schwarz-meergebiet, darunter auch dem Graberfeld von Var-na bekannt.24

(S.H./M.T.)

Geomorphologische Untersuchungenim Raum Pietrele

Die seit 2005 in der naheren Umgebung des Tellsdurchgefuhrten palaookologischen und fluvialmor-phologischen Untersuchungen zeigten, dass etwazur Zeit der kupferzeitlichen Besiedlung des Tellsein Umbruch im Sedimentationsverhalten der Do-nau erfolgte. Dieser wird in den lithologischen Pro-filen, die in einem Umkreis von ca. 2 km um denTell erbohrt wurden, in einem markanten Sediment-wechsel von Sanden und Kiesen zu feinkornigenHochflutsedimenten erkennbar. Wahrend die Basisder Hochflutsedimente auf etwa 4000 bis 4500 calBC datiert werden konnte, liegen aus den Sandenbislang noch keine Datierungsergebnisse vor. Alseine mogliche Ursache fur den Sedimentationswech-sel werden zunehmende anthropogene Eingriffe imEinzugsgebiet der Donau angesehen. Rodungen und

eine Zunahme der Landnutzung seit dem Neolithi-kum konnten als Ausloser verstarkter Bodenerosionund einer Zunahme der Schwebfracht in den Flus-sen angesehen werden, was wiederum zu verander-ten Abfluss- und Sedimentationsbedingungen fuhrte.Die Uberdeckung einer Donauterrasse mit Hochflut-lehm als Reaktion auf den postglazialen Anstiegdes Schwarzen Meeres wird ebenfalls als Erklarungfur den abrupten Sedimentwechsel diskutiert.

Um der Klarung dieser Fragen naher zu kom-men, konzentrierten sich die Untersuchungen wah-rend der Gelandekampagne 2009 zum Einen aufden tellnahen Bereich, wo sowohl auf dem Talhangals auch in der Aue weitere Bohrungen durchgefuhrtwurden. Damit sollten die bisherigen Erkenntnissezum lithologischen Aufbau der Donauaue und derenVerzahnung mit Hangsedimenten weiter verdichtetwerden. Zum Anderen wurde das Untersuchungs-gebiet nach Suden in Richtung des rezenten Donau-laufs ausgedehnt und es wurden erste Bohrungenim Bereich der mittlerweile trockengelegten SeenLacul Greaca und Lacul Pietrelor durchgefuhrt. Beiden in den ehemaligen Seen kontinuierlich abgela-gerten Sedimenten handelt es sich um Geoarchive,die palynologisch und palaobotanisch ausgewertetwerden konnen. Auf diese Weise lassen sich Infor-mationen zur holozanen Umwelt- und Vegetations-entwicklung gewinnen. Auch außerhalb des Donau-tals wurden geeignete Archive gesucht, die sich mitBlick auf die Vegetationsentwicklung und mensch-liche Eingriffe in den Naturhaushalt pollenanalytischauswerten lassen. Auf Corona-Satellitenbildern wur-den mehrere potenzielle ehemalige Seen auf dem

Abb. 23.Pietrele. Scheiben-anhanger, Goldspiraleund Perlen ausBefund P09F257(Foto: M. Toderas).

24 Hansen 2007, 282 ff. mit Verbreitungskarte Abb. 175.

Pietrele 2009 53

an das Donautal angrenzenden Plateau identifiziert.An den Lokalitaten konnte jedoch kein geeignetesMaterial erbohrt werden.25

Wahrend der Gelandekampagne 2009 wurdeninsgesamt 29 Rammkernsondierungen mit Bohr-tiefen von bis zu 16 m durchgefuhrt.26 Bereits imGelande fand die Ansprache und Beprobung statt.Es wurden Korngroße, Farbe, Karbonatgehalt undbesondere Merkmale wie Schichtung/Laminierung,Gradierung oder das Vorkommen von Knochen-, Ke-ramik- oder Muschelfragmenten aufgenommen. Andrei Standorten wurden zudem geschlossene Kerneerbohrt und lichtdicht verpackt. Sie werden im Geo-labor des Instituts fur Physische Geographie derGoethe-Universitat Frankfurt/Main weiter bearbeitet.Ferner werden an einzelnen Abschnitten dieser Kerneam Lumineszenzlabor des Geographischen Institutsder Universitat Heidelberg OSL – Datierungen durch-gefuhrt. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Zudemwurden an organischem Material AMS-14C-Alters-bestimmungen vorgenommen (Abb. 24).

Bohrungen in Tellnahe

Die Lage der wahrend der Gelandekampagne 2009abgeteuften Bohrungen in Tellnahe ist in Abb. 25dargestellt. Beispielhaft soll ein N-S-Profil (Abb. 26)vom ostlichen Hangfuß des Tells uber die Terras-senkante bis in die Aue naher erlautert werden. DerVerlauf des Profils entspricht in etwa dem des Geo-

elektrikprofils GE08.27 Die Bohrungen Piet 57–59wurden auf dem Hang oberhalb des Steilabfalls zurAue abgeteuft. Bohrung Piet 58 liegt unmittelbar amFuß des Tells im Bereich der den Tell umgebendenkreisformigen Struktur, die in Magnetogrammen28

markant hervortritt. Piet 57 und 59 sind in einerflachen Rinne gelegen, die unmittelbar nordostlichdes Tells auf die Hangkante ausgerichtet ist. DieBohrungen Piet 60–62 liegen unterhalb der Hang-kante auf Auenniveau.

Die Bohrprofile von Piet 57–59 zeigen biszu vier Meter machtige Kulturschichten und Kollu-vien, die Siedlungsmaterial enthalten. In der Rinne(Piet 57) sind die Kulturschichten mit 4,5 m beson-ders machtig. Darunter folgen sehr feste, marmo-rierte, meist rotliche Tone, die in Piet 58 noch vonSanden uberlagert werden. Niveau und Auspragungder Tone und Sande entsprechen denen, die bereitsin anderen Bohrungen und den Geoelektrikprofilenals Tellbasis identifiziert wurden.29 Unmittelbar amFuß der steilen Hangkante wurden die marmorier-ten, rotlichen Tone von 1 m unter Gelandeoberflache(GOF) bis zur Endteufe von 6 m angetroffen. Dies be-legt die beachtliche Machtigkeit der Tone und deu-tet darauf hin, dass sie im Bereich des Steilabfallsanstehen. Eine offensichtlich kunstlich geschaffeneHohlform im Bereich des Steilhangs ostlich des Pro-fils sowie der Steilhang selber konnten ein Hinweisdarauf sein, dass der Ton hier abgebaut wurde, wiedies auch gegenwartig noch an Ausbissen des Tonsin Ortschafen im Bereich des Talhangs praktiziertwird. Der lineare Verlauf der Gelandekante und derSteilhang, deren Entstehung nur schwer durch na-

Lab.-Nr. Bohrung Proben-Nr. Material Tiefe(cm u. GOF)

14C–Alter KalibriertesAltersintervall

!13C (‰)

KIA 41255 Piet 63 63-A Holz 431–436 1105 % 20 BP 895–985 cal AD –23.82 % 0.15

KIA 41256 Piet 63 63-B Holzkohle 844–848 5620 % 90 BP 4690–4270 cal BC –31.97 % 0.49

KIA 41257 Piet 64 64-A Holzkohle 475–478 4685 % 30 BP 3625–3370 cal BC –24,10 % 0,14

KIA 41258 Piet 73 73-A organisches Material 410–420 365 % 20 BP 1455–1630 cal AD –23.94 % 0.44

KIA 41259 Piet 73 73-B organisches Material 420–430 400 % 20 BP 1440–1615 cal AD –29.67 % 0.13

KIA 41260 Piet 73 73-C organisches Material 450–460 460 % 20 BP 1420–1450 cal AD –26.31 % 0.23

KIA 41261 Piet 73 73-D organisches Material 510–520 625 % 20 BP 1290–1395 cal AD –27.01 % 0.25

KIA 41263 Piet 80 80-A organisches Material 635–640 3375 % 20 BP 1740–1615 cal BC –23.25 % 0.18

KIA 41264 Piet 80 80-B organisches Material 860–865 1715 % 20 BP 255–395 cal AD –25.84 % 0.42

KIA 41265 Piet 80 80-C organisches Material 905–910 2980 % 20 BP 1295–1125 cal BC –23.73 % 0.12

KIA 41266 Piet 80 80-D organisches Material 950 3325 % 25 BP 1685–1530 cal BC –23.36 % 0.22

Abb. 24.Pietrele. AMS-14C-Alters-

bestimmungen anorganischem Material

aus Bohrkernen der Ge-landekampagne 2009.

Die Datierungenwurden von Prof. Dr.P. M. Grootes, LeibnizLabor fur Altersbestim-mung und Isotopenfor-schung der Christian-Albrechts-Universitat

Kiel, Deutschland,vorgenommen.

25 Der Survey wurde unterstutzt durch Dr. Elena Marinova, Universi-tat Leuven, Belgien. Sie ubernahm zudem dankenswerterweisedas Auslesen und die Analyse botanischer Makroreste aus dengemeinsam entnommenen Bohrkernen.

26 Ein Teil der Bohrungen wurde mit Unterstutzung von Kai Ruess,Frankfurt/Main, und Mitgliedern des Grabungsteams durchge-fuhrt.

27 Hansen u. a. 2009, Abb. 28.28 Hansen u. a. 2006, Abb. 9.29 Hansen u. a. 2009.

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.54

Abb.25.

Pietrele.TopographischeKartederUmgebungdesTells

mitLagederBohrungenmehrererGelandekampagnensowie

LagedesProfils

Piet58-Piet62(rote

Linie)(Datengrundlage:topographischeAuf-

nahmeM.Ullrich).

Pietrele 2009 55

Abb. 26.Pietrele. Lithologische

Profile entlang der Pro-fillinie Piet 58-Piet 62vom Hang ostlich des

Tells in die Aue.Die Bohrprofile zeigen

den Ubergang von alte-ren roten Tonen und

Sanden im Bereich desTalhanges zu holo-

zanen Hochflutsedimen-ten (Lage der Profile

vgl. Abb. 24).

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.56

turliche Prozesse zu erklaren ist, konnte aber auchzur Ausweitung der Anbauflache kunstlich geschaf-fen worden sein. In Piet 61 sind die Tone nicht mehrzu beobachten. Hier treten in entsprechender TiefeSande und Kiese auf, bei denen es sich moglicher-weise um Terrassenreste handelt, die aber auch denVerlauf eines im Holozan aktiven Gerinnes markierenkonnten. In 62 ist die fur die Aue charakteristischeAbfolge zu beobachten, die durch feinkornige Hoch-flutsedimente und Stillwasserablagerungen, welchein etwa 9,5 m unter Gelandeoberflache glimmerrei-che Feinsande uberlagern, gekennzeichnet ist. Einevergleichbare Abfolge wurde in Bohrung Piet 18 be-obachtet.

Bohrungen zwischen Tell und Donau

Im Zuge der Erweiterung des Arbeitsgebietes inRichtung Suden wurden Bohrungen im Bereich einerin topographischen Karten und Satellitenbildernidentifizierbaren Maanderstruktur sudostlich desTells (Piet 72–74, vgl. Abb. 27) durchgefuhrt. Wei-tere Bohrungen wurden entlang eines N-S-Profilsvom einstigen See Lacul Pietrelor bis in unmittel-bare Nahe des aktuellen Donaulaufs abgeteuft (Piet64, Piet 79, Piet 78, Piet 80, vgl. Abb. 27).

Bohrung Piet 72 liegt in dem derzeit trocken-gefallenen maandrierenden Gerinne, wahrend dieBohrungen Piet 73 innerhalb und Piet 74 außerhalbder Maanderschleife liegen. Die drei in Abb. 28 dar-gestellten lithologischen Profile lassen erneut diecharakteristische Gliederung erkennen. Uber Sandenfolgen tonige Stillwasserablagerungen, die wieder-um von sandigen und schluffigen, in dem Gerinneauch tonigen Sedimenten uberlagert werden. DieBasis dieses obersten Abschnittes liegt bei den dreiBohrungen etwa im gleichen Niveau, wahrend diedarunter folgende Stillwasserfazies in Piet 74 mitca. 6,5 m machtiger als in den beiden anderen Boh-rungen ist. Allerdings lasst sich in allen drei Bohrun-gen in vergleichbarer Tiefe (in Piet 73 bei ca. 7,0 munter GOF) ein dunkler, schwarzlich-grauer Bereichmit geringeren Karbonatgehalten identifizieren. Die-ser markante Horizont, der auch in mehreren an-deren Bohrungen in vergleichbarer Tiefe nachgewie-sen wurde, konnte als Indiz fur eine Phase derEutrophierung eines Stillgewassers angesehen wer-den. Weiterfuhrende Analysen des Schwefelgehal-tes, der Biomasse und/oder des Phosphatgehaltessollen hieruber Aufschluss geben. Unterhalb diesesHorizontes folgen in Piet 72 und 73 zunachst starkschluffige Sedimente. Die Obergrenze der darunteranstehenden Sande liegt in Piet 72 ca. 2 m hoherals in Piet 74. Diese starke horizontale Variabilitatder Sedimente kann als Hinweis darauf gewertetwerden, dass die Donauaue zeitweise durch ein Ne-beneinander von Stillwasser- bzw. Uberflutungsbe-

reichen und sandigen Terrassenresten gepragt war,bis schließlich der gesamte Talboden in den Ein-flussbereich der Hochfluten kam und ausgedehnteSeen und sumpfige Areale die Aue bedeckten. Pol-len- und Großrestanalysen an Kern Piet 73 (Abb. 29)deuten darauf hin, dass sich zwischen 5,40 m und6,0 m ein Wechsel im Baumpollenspektrum voll-zieht. Pragen zwischen 7,0 und 6,0 m noch Quercus,Corylus, Ulmus, Tilia, und Carpinus den regionalenBaumpollenanteil, so verschieben sich die Prozent-werte im jungsten Spektrum in Richtung steigenderFagus, Quercus cerris type, Pinus und Picea. Folgtman Tantau,30 so steigt die Fagus-Kurve zu Beginndes Subatlantikums (ca. 500 v. Chr.) rasch an – zuUngunsten der anderen Laubbaume. Damit ist diein Piet 73 erbohrte Stillwasserfazies vermutlich indas mittlere Holozan zu stellen. Leider fehlen ver-wertbare AMS-14C-Datierungen fur diesen Bereich.Fur die daruber liegenden schluffigen Sande liegenmehrere Altersbestimmungen vor. Sie zeigen, dassdiese Sedimente weitaus junger sind und innerhalbder letzten tausend Jahre zur Ablagerung kamen(Abb. 28). Der Sedimentwechsel bei 5,40 m unterGOF durfte somit einen Hiatus dokumentieren. Diejungeren Sedimente spiegeln die starke Dynamikmit der Verlagerung von Gerinnen innerhalb derAue wider, die vermutlich einer ruhigeren Phase mitder Ablagerung von Stillwassersedimenten folgte.

Die entlang des N–S-Profils durchgefuhrtenBohrungen Piet 64, Piet 79 und Piet 78 (Abb. 27)ließen ebenfalls die typische Abfolge erkennen(Abb. 30). Die Grenze zwischen Feinsand und Hoch-flutsedimenten konnte in Tiefen zwischen 6 und8 m unter GOF lokalisiert werden. Aus der im Be-reich des ehemaligen Sees Lacul Pietrelor gelege-nen Bohrung Piet 64 liegt zudem aus 4,75 m Tiefeein 14C-Alter von 3626–3370 cal BC (KIA 41257)vor (Abb. 30), wodurch das mittelholozane Alter derHochflut- bzw. Seesedimente in dieser Tiefe belegtwird, sofern das datierte verkohlte Holz nicht umge-lagert wurde.

Die Lithologie des der Donau am nachsten ge-legenen Kerns Piet 80 unterscheidet sich grundle-gend von allen anderen Kernen des N–S-Profils. Abetwa 70 cm unter GOF besteht die Sedimentfolgenahezu ausschließlich aus Sanden, teilweise sogaraus Kies. Einzige Unterbrechung dieser Sandfaziesstellen wiederholt auftretende Tonbander dar. Insge-samt wurden vier Datierungen an diesem Kern vor-genommen (Abb. 30), die zeigen, dass bis in 10 mTiefe vergleichsweise junge Sedimente auftreten.Die in Abb. 30 zu erkennende Altersinversion ist alsHinweis darauf zu werten, dass es sich um umge-lagertes Material handelt. Sofern es sich bei Probe80-B nicht um Nachfall handelt, wird durch die

30 Tantau u. a. 2009.

Pietrele 2009 57

Abb. 27.Pietrele. Uber-

sichtskarte mit Lageder Bohrungen derGelandekampagne

2009 sowie Verlauf desProfils Piet 64-Piet 80(rote Linie). Ebenfalls

dargestellt sind ehema-lige Seen im Bereich

der Donauaue.

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.58

Datierung das Maximalalter dieser Ablagerungen aufden Zeitraum zwischen 250 und 400 cal AD festge-legt. Aufgrund der sandigen Fazies ist anzunehmen,dass es sich um Sedimente handelt, die durch dieVerlagerung der Donau, eines Donauarms oder ei-ner der zahlreichen Donauinseln zur Ablagerungkamen. Dabei wurden wiederholt altere Sedimenteaufgearbeitet, d. h. erodiert, transportiert und erneutakkumuliert. Derartige Verlagerungsprozesse sindauch heute noch zu beobachten und spiegeln sichin den morphologischen Strukturen entlang des Do-naulaufs wider.

Der zwischen den Bohrungen Piet 78 undPiet 80 auftretende Wechsel in der Lithologie mitdem horizontalen Ubergang von feinkornigen Hoch-flutsedimenten zu jungen Donausanden nimmt eineSchlusselstellung hinsichtlich der Auengenese einund wird wahrend der nachsten Gelandekampagnenweiter eingegrenzt und genauer untersucht werden.

Bohrungen im Bereich des trockengelegtenSees Lacul Greaca

Im Gebiet des ehemaligen Lacul Greaca, der bis in die1960er Jahre ostlich von Pietrele existierte, wurdeninsgesamt drei Kerne (Piet 63, Piet 77a, Piet 77b)entnommen. Piet 63 wurde nahe dem nordlichenUfer abgeteuft, wahrend die Bohrungen Piet 77a(offene Sonde) und Piet 77b (geschlossene Sonde)weiter sudlich, jedoch noch nicht im Profundal desehemaligen Sees lokalisiert sind. Die Gelandeober-flache liegt hier 2,8 m tiefer als bei Piet 63.

In Bohrung Piet 63 wurden in Oberflachen-nahe sandig-schluffige Sedimente erbohrt, unter de-nen bis zu einer Tiefe von 9,0 m unter GOF vor-wiegend tonige Ablagerungen mit geringmachtigensandigen Einschaltungen und Muschelbruchstuckenfolgen. Bei den tonigen Sedimenten durfte es sichum Seesedimente handeln, wahrend die sandigenEinschaltungen vermutlich Hochflutereignisse repra-sentieren. Auch in diesem Kern weisen einzelne Ab-schnitte innerhalb der tonigen Sequenzen deutlichdunklere, teilweise fast schwarze Verfarbungen beigleich bleibender Korngroße auf. Die dunklen Be-reiche fallen durch geringere Karbonatgehalte auf.Inwieweit diese Horizonte mit den zuvor aus denBohrungen Piet 72–74 beschriebenen und auch inanderen Bohrungen beobachteten grauschwarzenHorizonten zu parallelisieren sind, ist noch naher zuuntersuchen. An organischem Material aus Piet 63wurden 2 AMS-14C-Datierungen vorgenommen (Abb.31). Sie erbrachten fur eine Probe aus ca. 8,45 mTiefe ein Alter von 4690–4270 cal BC (KIA 41256),was zeitlich der Besiedlung des Tells entspricht. AufGrund zu geringer Kohlenstoffkonzentration ist die-ses Alter jedoch als unsicher anzusehen. Allerdingswird es durch die Ergebnisse palynologischer Uber-

blicksanalysen an drei Proben aus Tiefen zwischen8,5 und 9,0 m gestutzt. Die Pollenanalysen belegeneine regionale Baumpollenzusammensetzung mitQuercus, Corylus, Tilia und Ulmus und Einzelfundenvon Carpinus, wodurch eine Einordnung in das Atlan-tikum moglich erscheint.31

In Bohrung Piet 77a wurden ebenfalls tonigeAblagerungen angetroffen. An der gleichen Lokali-tat wurde ein geschlossener Kern mit 7 m Bohrtiefeentnommen, an dem neben Pollenanalysen weiteresedimentologische, mikrofaunistische und geochro-

Abb. 28.Pietrele. LithologischeProfile mit 14C-Daten imBereich einer Maander-schleife sudlich desTells (Lage der Profiles. Abb. 26).

31 Lazarova/Bozilova 2001; Tantau u. a. 2009.

Pietrele 2009 59

nologische Untersuchungen durchgefuhrt werdensollen, um die Existenz des Lacul Greaca wahrendder kupferzeitlichen Tellbesiedlung nachweisen undVergleiche mit anderen Stillwassersedimenten imUntersuchungsgebiet ziehen zu konnen.

(D.N./A.Ro./J.W.)

Die Keramik

2009 wurden auf dem Tell und in der Außensiedlunginsgesamt 327 rekonstruierbare Gefaße und 45.000Einzelscherben geborgen, so dass zu den bislang7,5 Tonnen Keramik weitere 1,75 hinzukommen.Das enorme Fundaufkommen und die anspruchsvol-len und zeitintensiven Restaurierungsarbeiten mach-ten es unmoglich, alle Gefaßeinheiten bis zum Endeder Kampagne einer abschließenden Dokumenta-tion zu unterziehen. Das trifft vor allem auf dieGefaße aus den beiden verbrannten Gebauden inFlache F zu: Allein in dem zentralen Gebaude lagenbis zu 200 Gefaßeinheiten – die genaue Anzahlkann erst nach Abschluss der Restaurierungsarbei-ten ermittelt werden. Die Keramik aus Flache F wirdfolglich in einem zukunftigen Bericht vorgestellt.

Die Keramik vom Tell

Durch die Erweiterung der Flache B nach Suden wur-den die Hausinventare der in den Vorjahren erforsch-ten Gebaude vervollstandigt. So stammen vom Sud-profil, aus einer Hohe von 34,80 mNN, zwei Becherund ein Kumpf aus P09B708 (Abb. 32); sie gehorenzu dem unverbrannten Osthaus, das 2006 und 2008ausgegraben wurde.32

Bereits 2008 wurden im Suden der Flache B,sudlich der ,,Lehmkasten‘‘33 in einer Tiefe von ca.34,15 mNN die Oberkanten von verbrannten Gebau-den angetroffen, die zur zweiten der vier Hauserzei-len in Flache B gehoren. Ebenfalls 2008 traten inder daran anschließenden Suderweiterung auf glei-cher Hohe in P08B437 weitere stark verbrannte undauf mehrere Fundeinheiten verstreute Gefaßfrag-mente auf.34 Zu diesen 16 Gefaßen aus den oberenLagen der Brandruinen kamen 2009 weitere 24 Ge-faße hinzu, die zwischen 33,80–33,15 mNN gebor-gen wurden.

Das keramische Inventar mit nunmehr 40 Gefa-ßen gehorte womoglich zwei benachbarten Gebau-den an: In beiden Bereichen, sowohl im Sudwestenals auch im Sudosten der Flache, wurde je ein Ofenangetroffen, jedoch sind diese, so wie die Haus-wande selbst, stark zerstort. Zwei distinkte Bereiche

Abb.29.

Pietrele.Pollenubersichtsdiagramm

desunterstenAbschnitts

(5,5

–7,0

munterGOF)

vonPiet73(Bearbeitung:A.Ropke).

32 Hansen u. a. 2009, Abb. 37.33 Hansen u. a. 2009, 16–19.34 Hansen u. a. 2009, Abb. 38–39.

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.60

Abb. 30.Bohrprofile entlangeines Profils vom ehe-maligen See LaculPietrelor bis zum aktu-ellen Donaulauf. DieAMS-14C-Alter aus Piet80 belegen, dass dieseLokalitat, im Gegensatzzu den anderen Bohr-punkten, stark von derjungen Dynamik derDonau beeinflusstwurde.

Abb. 31.Bohrprofile aus demBereich des ehemaligenSees Lacul Greaca.Lage des Sees und derBohrungen siehe Karte(Kartengrundlage:Militarische Topographi-sche Karten Osterreich-Ungarn 1 : 200.000,1869–1911).

Pietrele 2009 61

konnen auch anhand der Gefaßverteilungen defi-niert werden: Wahrend in der Sudostecke die Ge-faßfragmente uber mehrere Befunde streuten, sosind die Gefaße im Sudwestbereich oft in Konzen-trationen als ,,Scherbennester‘‘ erhalten. Dennochmussen die Hausinventare unvollstandig bleiben,da nur die nordlichen Hausareale in der Flache er-fasst wurden; die sudlichen verschwinden unter demProfil.

Einige unvollstandige Gefaße von 2008 fan-den Anpassungen in 2009 – so konnte das Vorrats-gefaß von Abb. 33 mit weiteren Scherben erganztwerden. Das ca. 24 Liter fassende geschlosseneSchultergefaß weist im Wechsel von polierten undaufgerauten Flachen Wellenmotive und Kreise auf,wie sie im Schaleninneren oder auf Deckeln mit ei-ner Graphitpaste aufgemalt wurden.

Vor allem von den Gefaßen unmittelbar amSudprofil sind nur Fragmente vorhanden. Dennoch

gelang es, einen Großteil der Gefaße zu restaurie-ren, vornehmlich die zum Teil sehr gut erhaltenenGefaße aus dem Sudwestgebaude. Zu diesen geho-ren die beiden großen Vorratsgefaße mit 25–35 Li-ter Inhalt (Abb. 34,3.4) sowie zwei kleinere Gefaßemit 7–8 l Inhalt (Abb. 34,2). In dieser Großenord-nung liegt auch ein tiefer Topf mit 11 l Inhalt, eineForm, die sowohl mit als auch ohne Schlickerauf-trag vorkommt (Abb. 34,1). Schlicker tragen auch diekumpfartigen Gefaße mit leichtem Bauchknick von1–2,5 l Inhalt (Abb. 35).

Zu den Gefaßen mit polierter Oberflache ge-horen weitmundige Schalen und doppelkonischeBecher sowie ein großer Deckel. Einige davon sindmit komplexen Graphitmustern verziert. Die bereitsrestaurierten Schalen aus den sudlichen Gebaudenweisen alle einen Durchmesser zwischen 40–48 cmauf und konnten 4–6 Liter fassen. Mit acht Mal amhaufigsten tritt die Schale mit kurzem, konkavenRand auf, nur zwei besitzen einen eingerollten Randund eine weist eine nach innen verdickte Lippe auf.

Einige der Schalen sind vollstandig erhalten; siewaren zum Teil ineinander gestapelt (P09B739CER06und P09B739CER08). Die bemalte Schale mit kon-kavem Rand (Abb. 36) weist ein komplexes Orna-ment mit sich paarweise wiederholenden Motivenauf: Um den ,,Omphalos‘‘ im Inneren der Schaleentsteht durch die Segmentierung der Malflache ingleich große Viertel ein Quadrat. Die Symmetrie wirddurch vier gleich breite Bander gewahrt, aber diejeweils gegenuberliegenden Zwickel zwischen Randund Band sind mit ,,Wellen‘‘ respektive ,,Tropfen‘‘

Abb. 32.Pietrele. Zwei Becher

aus dem unverbranntenGebaude in der Sud-

erweiterung der Flache B(Foto: S. Hansen).

Abb. 33.Pietrele. Ritzverziertes

Gefaß aus der Sud-erweiterung in FlacheB; Dm 28 cm (Zeich-nung: C. Georgescu).

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.62

ausgefullt. Ein wesentliches Detail verleiht den Ein-druck von Dynamik: die Wellenmuster werden teil-weise vom angrenzenden Band verdeckt. Bewegungim oder gegen den Uhrzeigersinn wird des weiterendurch die Wiederholung der Muster hervorgerufen.Sie sind namlich nicht spiegelverkehrt aufgemalt,sondern werden um den Gefaßmittelpunkt um 90/180! gedreht. Somit scheinen die vier Malfelder umeinen Mittelpunkt zu rotieren.

Die Aufteilung der Malflache auf großen Scha-len und Deckeln in zwei oder vier Teile bzw. in kon-zentrische Bander ist eine im Chalkolithikum deswest- und nordpontischen Raumes weit verbreiteteErscheinung, die nicht nur fur den KGK VI-Komplexkennzeichnend ist, sondern auch in der Cucuteni-Tripol’e-Kultur Anwendung fand.35 Dabei sind ent-

weder beide bzw. alle vier Malfelder identisch oderaber die beiden jeweils einander gegenuberliegen-den Felder sind mit gleichartigen Motiven versehen.Eine Darstellung auf einem sehr viel jungeren Ton-tafelchen aus dem sudmesopotamischen Fara/Su-ruppak (Fruhdynastisch III) weist ebenfalls eineVierteilung der Flache auf, in die identische Motiveeingeritzt wurden: vier identische L-formige Musterscheinen um einen Mittelpunkt zu ,,rotieren‘‘. In ei-nem Winkel von 90! werden sie von Wellenliniendurchzogen, die Wiggermann als Flusse deutet, dieFelder durchkreuzen. Er sieht in dieser Zeichnungeine der altesten Nachweise einer Landkarte.36 Nunsind die Motive auf den Schalen und Deckeln ausdem westpontischen Raum nicht als Landkarten zulesen, aber gemessen an den zahlreichen Rohstof-

Abb. 34.Pietrele. Vorratsgefaßeaus dem Sudwest-gebaude in Flache B(Zeichnungen:1–2 T. Vachta, 3–4 C.Georgescu).

35 Schmidt 1932, Taf. 5,1; Zbenovic 1996, Taf. 18,7; 23,12. 36 Wiggermann 1996, 208 Abb. 2.

Pietrele 2009 63

fen und Endprodukten, die Pietrele aus unterschied-lichen Gegenden erreichten,37 darf vermutet wer-den, dass die Gemeinschaften der Kupferzeit ubergewisse geographische Kenntnisse verfugten. Zu-mindest aber rufen die Vierteilung und die Rota-tionsbewegung um einen Mittelpunkt Assoziationenmit den vier Himmelsrichtungen hervor.38

Ein ahnlich komplexes Muster besaß auch derDeckel P09B742CER01 mit hohem Riefenrand undim Negativ ausgespartem ,,Wellendekor‘‘ (Abb. 37).In Flache G tritt diese Art Deckel zusammen mit tie-fen Schusseln auf (Abb. 40). Deckel mit großemDurchmesser konnen aber auch entsprechend weit-mundige Schalen bedecken. In den Museen Giurgiuund Ruse liegen große Deckel mit im Negativ darge-stellten ,,Wellen‘‘ auf entsprechend großen Schalenauf.39

Mit Graphit bemalt wurden auch die Becher.Zwei stark verbrannte Becher mit rundem Umbruch

kamen 2008 im Sudostgebaude vor.40 Die drei Exem-plare von 2009 aus dem Sudwestgebaude weisenebenfalls geschwungene Profile auf. Der BecherP09B766CER02 (Abb. 39) ist mit einem ahnlichenMotiv versehen wie der Becher von 2008: Bei bei-den sind auf dem großten Umfang vier im Negativausgesparte Kreise mit einer schmalen Diagonaleverbunden, wodurch ein wellenartiges Motiv ent-steht.41 Beim Becher von 2009 ist allerdings derStreifen auf dem Hals nicht ausgefullt, sondern mitKreisen versehen. Ein Kreis ist auch auf dem Bodendes Gefaßes eingeritzt – womoglich eine Topfer-marke? Ungewiss ist des weiteren, wie ein kleinesKupferfragment in die Tonpaste gelangte. DiesesGefaß blieb trotz des Feuers, das das Haus zer-storte, unversehrt. Die Farbe des Gefaßes ist gold-braun, der Graphit dunkelgrau – ein Farbkontrast,der bei zwei Gefaßen aus Varna durch den Auftragvon Goldstaub auf die dunkelgraue Oberflache er-reicht wurde.42

Hervorzuheben ist fur diesen Bereich der auf-fallend hohe Anteil an komplex verzierten Schalen,Deckeln und Bechern. Anders als in den jungeren,daruberliegenden Gebauden sind keine Henkelkru-ge43 oder Kumpfe mit darauf passenden Deckeln44

verburgt.

Die Keramik aus der Außensiedlung

Die Keramik aus Flache G

Die 43 restaurierbaren Gefaße in Flache G stammenaus der 60 cm dicken, grau verfarbten Kulturschicht.Zu diesen gehoren auch die drei Gefaße, die bereits2002 in dem Schnitt P02D auf gleicher Hohe auf-traten. Von den insgesamt 46 Gefaßen war lediglicheines durch sekundare Feuereinwirkung verformt.Die Gefaßeinheiten streuten mit unterschiedlich dich-ten Konzentrationen in einem Bereich von 6 " 6 m,ohne dass aber die Konturen eines Gebaudes zu er-kennen gewesen waren. Ob es sich hierbei um eingeschlossenes Hausinventar handelt oder ob dieObjekte nicht zeitgleich, sondern eher zeitnah in denBoden kamen, muss durch weitere Analysen beur-teilt werden. Denkbar ist namlich auch, dass hierunbrauchbar gewordene Gegenstande entsorgt wur-den.

Abb. 35.Pietrele. Gefaße mitBauchknick aus demSudwestgebaude in

Flache B (Zeichnungen:1 T. Vachta, 2 J. Kelder).

37 Reingruber 2007, 81–100.38 Voinea 2005, 61.39 Sultana: Andreescu/Popa 2003, Abb. 19; Tell Ruse: Cernakov

2009, 91 Nr. 150–151.

40 Siehe Hansen u. a. 2009, Abb. 39: durch die Lage im Schadens-feuer ist der Becher rot durchgluht, von der Graphitmalpaste istnur noch der weiße Kalkanteil ubrig geblieben. Seine ursprung-liche Farbgebung konnte, wie im Falle seines Pendants aus derAusstellung im Historischen Museum der Stadt Ruse, ebenfallsdunkelgrau mit silbrig glanzendem Graphitauftrag gewesen sein.

41 Ein vergleichbares Motiv wird von Schmidt ,,Tangentenkreis-band‘‘ genannt (Schmidt 1932, 35–36; 15,11).

42 Ivanov 1992, 5; 14.43 Hansen u. a. 2006, Abb. 34–35.44 Reingruber 2010.

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.64

Abb. 36–38.Pietrele. Schalen undDeckel mit komplexenMustern (Fotos: S.Hansen, Zeichnungen:1 und 3 I. Berdzenish-vili, 2 C. Georgescu).

Pietrele 2009 65

Zu den vorherrschenden Formen gehoren mit15 Vertretern große Gefaße fur das Aufbewahrenvon fester oder flussiger Nahrung. Es treten sowohlVorratsgefaße mit Barbotineauftrag als auch solchemit geglatteter Oberflache auf. Vor allem letzterebesaßen Deckel mit bis zu 48 cm großem Durch-messer.

Ein geglattetes Gefaß mit runder Schulter undkurzem Rand besitzt ebenfalls einen passenden De-ckel: nicht nur durch entsprechenden Durchmesser,sondern auch durch den Dekor sind die beiden alsSet zu verstehen: Auf dem Deckel werden im Wech-sel von geglatteten und unregelmaßig geritzten Fla-chen Einzelmotive wie Kreise und ,,Wellen‘‘ zu ei-nem komplexen Muster kombiniert (Abb. 38).

Sind die graphitbemalten Schalen und Deckelvom Tell mit Motiven versehen, die paarweise kon-zipiert wurden oder auch konzentrisch angelegt sind,so ist auf dem Deckel P09G534CER03 eine Dritte-lung der Oberflache vorgenommen worden. Auf diedurch einen Kreis mit integriertem Kreuz prazise de-finierte Mitte ist ein Triskele bezogen: Drei ineinan-der geschlungene Wellen wurden durch den Kontrastvon geglatteten und aufgerauten Flachen in Positiv-Negativtechnik herausgearbeitet.45 Sowohl das Mo-tiv als auch die Technik sind auf einem Deckel ausTırpesti vorhanden: Wird er 1974 noch in die PhasePracucuteni III datiert,46 so heißt es in der spaterenMonographie des Fundortes nur noch sehr allgemein,dass er aus der Pracucuteni-Zeit stammt.47 Wahrendim nordwestpontischen Raum seit Pracucuteni IIprazise ausgefuhrte Ritzlinien die Konturen be-stimmen,48 sind auf dem Deckel aus Pietrele dieRitzmuster sehr unregelmaßig, die Konturen derWellen wirken unbeholfen, einige der Kreise wurdenoffensichtlich falsch gesetzt und leicht verschobenerneuert.

Triskele sind nach Meinung von Voinea zahl-reich in der karpato-balkanischen Kupferzeit undseien aus der Spirale und dem Wirbel entstanden.49

Sie konnen aber aus viel alteren Vorlagen abgelei-tet werden, denn dreiteilige ineinander geschlungeneWellenmuster treten bereits auf Deckeln der Pracu-cuteni I-Stufe auf, vermehrt dann in Pracucuteni IIund III.50 Paarweise oder sogar vierteilige Mustersind seltener bzw. seltener abgebildet. Anders ver-halt es sich im westpontischen Raum, wo die drei-

teiligen Muster eine Ausnahme bilden. Zwar sindnur wenige Deckel in den Publikationen zu den Kul-turen Boian und Hamangia zuganglich gemachtworden,51 doch sie treten zahlreich in dem Graber-feld von Durankulak auf. In der nur in der bulgari-schen Forschung etablierten Periode der mittlerenKupferzeit (Stufe Hamangia IV)52 sind die Deckelmit z. T. spiegelgleichen, z. T. rotierten Paarmusternversehen, und das trifft auch auf die Außenflachender Gefaße zu.53 Das Motiv der umlaufenden Welleist auf einer Schussel mit Trichterrand aus Grab 299verburgt: Drei nicht miteinander verbundene Wellensind ebenfalls in Negativ-Positiv-Technik dargestellt,allerdings sind die Negativ-Flachen eingestempeltund nicht eingeritzt.54

Ein mit Pietrele vergleichbares Ornament istmit dieser Ausnahme sudlich der Donau nicht vor-handen.55 Bei einer Zusammenstellung samtlicherMotive des 6.–5. Jts. im Strumatal wird ein Triskelelediglich auf einem dreieckigen Tischchen gezeigt,bei dem die Form womoglich das Motiv vorgab. Im5. Jt. tritt das vierteilige ,,Svastika‘‘-Motiv auf, dasum die Mitte des Jahrtausends so beliebt wird undsowohl auf Deckeln als auch im Inneren von Scha-len und Bechern Anwendung fand.56 Die Innenbe-malung ist in Durankulak mit dem Auftreten derGefaßstander in der Stufe Hamangia IV verbunden:Nicht nur die ausgezogenen Lappenrander dieserSchalen, sondern auch das Innere von Fußschalenwurde nun bemalt.57

Die Form des Deckels ist im Gumelnita-Reper-toire durchaus bekannt. Auch die Technik, das Motivdurch unregelmaßige Einritzungen zu umschreiben,ist in der Gumelnita-Kultur verbreitet (z. B. Abb. 33).Der Positiv-Negativ-Effekt mag aus der Pracucuteni-Kultur entlehnt sein, wobei dort aber nicht Ritzun-

45 Diese Art der Darstellung findet spater in dem KGK VI-Komplex,allerdings in einer anderen Dekortechnik, namlich der Graphit-bemalung, uberwiegend Anwendung.

46 Marinescu-Bılcu 1974, Fig. 61,1.47 Marinescu-Bılcu 1981, Fig. 82,6.48 Marinescu-Bılcu 1974, Fig. 44,14; 45,8; 47,10.49 Voinea 2005, 61. Sie sind in der Petresti-Kultur verburgt (Paul

1992, Taf. XLVII,2–3).50 Marinescu-Bılcu 1974, Fig. 33,2; 43,1; 44,14; 61,1.5. Triskele-

artige Motive finden sich auch anschließend in allen Stufen derCucuteni-Kultur wieder: Dumitrescu 1979, Abb. 5; 8; 36; 130.

51 Neagu 2003, Taf. XLV,1; LXXIV,1; LXXV,1; Hasotti 1997, Fig.35,2.7; 37,9; Comsa 1974, Taf. 7; Comsa 1987, Fig. 1, 3; Berciu1961, Fig. 253,2; Berciu 1966, Fig. 149,4.

52 Todorova 2002a, 36–37, Abb. 24.53 Todorova 2002b, Abb. 113; Todorova 2002c, Taf. 41,7; 60,1,

92,13 (Deckel); Taf. 65,14; 76,9 (Schalen). In Varna I werdenDeckel mit zwei- bzw. viergeteilter Zierflache haufiger, wobeidie rotierten Muster uberwiegen: Todorova 2002c, Taf. 51,11;53,3; 78,18; 85,8; 87,8.14; 95,15.19.

54 Todorova 2002c, Taf. 37,7. Diese Schale weist nach Meinungvon V. Slavcev Merkmale der Pracucteni-III-Keramik auf – sieist also nicht typisch fur den Hamangia-Keramikstil (Slavcev2002, 299).

55 Z. B. werden in Stara Zagora seit dem Beginn des 5. Jts. bereitsVierteilungen der Malflachen vorgenommen (Kalchev 2005, 27;34). In Drama ist die ritz-, kerb- und einstichverzierte KaranovoV-Keramik ebenfalls mit Komplementarmustern versehen (Li-chardus u. a. 2000, 89, Abb. 36,1–2). Die Schalen und Becherder Hamangia-Kultur hingegen sind ausschließlich außen miteingestochenen Winkelmuster verziert (Berciu 1966, Abb. 100–120).

56 Chohadzhiev 2007, 100 Fig. 79,227–39 Fig. 90,249–5; Triske-le: Fig. 99,A–10.

57 Todorova 2002c, Taf. 4,9; 50,1; 76,9; 82,4; 120,10; 123,5;124,15.

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.66

gen sondern Stempelungen angewendet wurden.Das Motiv des Triskele selbst weist ebenfalls in dennordwest-pontischen Raum, wo es bereits in Pracu-cuteni II auftritt.58 Der Fund aus der Außensiedlungdurfte alter sein als das bislang bekannte Materialvom Tell. Diese Vermutung wird auch durch dieAuswertung des Scherbenmaterials aus Flache Gerhartet (siehe unten). Dass die Bewohner des Tellsihre Wurzeln nicht nur in den strikt lokalen spat-neolithischen Kulturerscheinungen (Boian) gehabthaben mogen, sondern aus unterschiedlichen Re-gionen Anstoße und Impulse erhielten (Pracucuteni,Hamangia), kann anhand der Keramikherstellungals gesichert gelten.59 Die Gleichzeitigkeit der ge-nannten Kulturstufen: Spat-Boian, Hamangia IV undPracucuteni III wird in der neueren Literatur weitest-gehend anerkannt. Den neuesten 14C-Daten zufolgekonnen sie in die Zeit vor oder um 4600 v. Chr. da-tiert werden.60

Ein geglatteter Topf mit bandformigem Schul-terabsatz besitzt einen hohen konkaven Rand. Da-rauf passt sowohl vom Durchmesser als auch vonder Hohe des Randes ein Deckel, der drei Meterostlich vom Gefaß lag (Abb. 40).61 Das Gefaß fasstknapp uber 20 Liter.

Zahlreich in dieser Flache sind jedoch Deckelmit kleinerem Durchmesser von 14–16 cm (Abb.41,1–4). Sie konnen nicht sicher einem der Gefaßemit entsprechend geringem Mundungsdurchmesserzugeordnet werden (Abb. 42–44).

Die polierten Becher mit konkavem Rand, aberauch eine Flasche und ein Askos (Abb. 45) werdenwohl am ehesten noch in Verbindung mit Flussig-keiten genutzt worden sein. Ungeklart muss vorerstdie Nutzung eines gelochten Kegels bleiben, eineForm, die gerne als ,,Sieb‘‘ oder ,,Gluthalter‘‘ oderauch als ,,Rauchergefaß‘‘ bezeichnet wird (Abb. 4;46). Ein gleichfalls komplett gelochtes, bauchigesGefaß auf Fußchen stellt eine bislang in Pietrelenicht bekannte Form dar. Es ist das einzige Gefaß,das sekundar verbrannt ist – seine Scherben streuenuber mehrere Fundeinheiten.

Zusatzlich zu den restaurierbaren Gefaßen wur-den 8.098 Einzelscherben (141,48 kg) aufgenom-men. 5.365 Scherben konnten einer bestimmten Ka-tegorie zugeordnet werden. Davon stammen 4.219

aus der grauen Kulturschicht. In dem daruberlie-genden Kolluvium fanden sich 821 Scherben, unterihnen zahlreiche scheibengedrehte sowie einigeglasierte Keramikfragmente; z. T. waren die Bruchestark verrollt (Abb. 47). Lediglich 412 Scherben ausder Kulturschicht zeigen Einwirkungen eines sekun-daren Brandes (9,8%).

Mit 2.733 Scherben (33,74%) ist der Anteilsehr kleiner Fragmente (kleiner als 2,5 " 2,5 cm) be-sonders hoch. 78% davon lagen in der Kulturschicht.Dies konnte ein Indiz dafur sein, dass der Bereichostlich der Tellsiedlung nach seiner Aufgabe langereZeit offen lag und wiederholt betreten wurde.

Die Scherben wurden nach ihrer Machart inzwei Gruppen sortiert, je nachdem ob der Ton mitmineralischen Bestandteilen gemagert war oder diePaste einen hohen organischen Anteil besaß. Zurzweiten Gruppe mit Spreumagerung gehoren 1.093Scherben (also 26%) aus der Kulturschicht (Abb. 48).

Eine erste statistische Auswertung zeigt einehohe Korrelation zwischen Ware, Oberflachenbe-handlung und Ziertechnik. Je nachdem, ob dem Ton

Abb. 39.Pietrele. BecherP09B766CER02 mit Gra-phitbemalung, Dm 8 cm(Foto: S. Hansen, Zeich-nung: T. Vachta).

Abb. 40.Pietrele. GefaßP09G575CER01 mitSchulterband(Dm 45 cm) und dazupassendem DeckelP09G589CER01(Dm 48 cm) (Zeich-nungen: T. Vachta).

58 Marinescu-Bılcu 1974, Fig. 44,14.59 Aus der direkten Kontaktzone zwischen den Kulturen Pracucu-

teni und Hamangia, aus der Variante Bolgrad-Aldeni (bzw. Stoi-cani-Aldeni) des KGK VI-Komplexes, sind ebenfalls keine Triskelebekannt (Pandrea 2002, 122–146). Nicht nur die geschlossenen,sondern auch die offenen Gefaße sind ausschließlich außen ver-ziert (Dragomir 1983, Fig. 31–34 Beilage II; IV).

60 Rassamakin im Druck; Lazarovici 2010a, 130–132; Lazarovici2010b; Bojadziev 2002, 67; Slavcev 2002, Tab. 27; Palaguta2007, Fig. 97.

61 Vergleichbare Gefaßensembles werden von Berciu in seine StufeGumelnita I datiert (Berciu 1961, Fig. 203; 266).

Pietrele 2009 67

Abb. 41.Pietrele. Deckel aus

Flache G (Zeichnungen:1–3 I. Berdzenishvili,

4 T. Vachta).

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.68

Abb. 42.Pietrele. Becher und Schalen aus Flache G (Zeichnungen: 1 und 4I. Berdzenishvili, 2 W. Peng, 3 T. Vachta).

3

Abb. 43.Pietrele. Fußschale P09G575CER02, Dm 12,5 cm (Foto: S. Hansen).

Abb. 44.Pietrele. BecherP02D-01 mitHohlfuß, Dm 12,5 cm(Foto: S. Hansen).

Abb. 45.Pietrele. AskosP02D-03, Dm 8 cm(Foto: S. Hansen,Zeichnung: J. Kelder).

Pietrele 2009 69

eine organische Magerungsart wie Spreu oder anor-ganische Magerungsmittel wie Sand, Quarz, Scha-motte, etc. beigegeben wurden, kamen unterschied-liche Dekortechniken zum Tragen:

Eine tonverdrangende Technik ist die Impres-soverzierung. Dazu gehoren Eindrucke mit der Fin-gerkuppe oder auch mit einem runden Gegenstand.Solche Einstichreihen finden sich oft unter demRand auf spreugemagerter Ware (Abb. 49,1.2): dasVerhaltnis von mineralisch zu organisch gemagertenScherben ist 1 : 7. Auch die einfachen Tupfen ohneLeisten treten meist in Verbindung mit Spreumage-rung auf (2 : 6). Wenn sie aber auf einer zusatzli-chen Leiste eingedruckt sind, so ist diese meist aufmineralisch gemagerten Tonen vorhanden. Auch dieFingernageleindrucke treten auf beiden Waren auf,ofter allerdings in den vegetabil gemagerten (9 : 12).Handelt es sich um Punktimpresso oder Fingerzwi-cken, sind sie mit 5 : 2 respektive 4 : 1 auf minerali-schen Oberflachen haufiger (Abb. 49,3.4).

Eine Besonderheit stellt die Verzierung mitMuscheleindrucken dar, wodurch parallele Reihenvon regelmaßigen Klammern entstehen. Sie sindmeist auf den Schultern von geschlossenen Gefaßenund seltener auf Deckeln zu finden. Bis auf eineAusnahme sind sie nur auf mineralisch gemagertenWaren nachweisbar (12 : 1).

Zu den Ritzverzierungen gehoren alle in Ne-gativtechnik durch Einritzen und Einschneiden ent-standene Muster, wodurch der Ton oberflachlichverdrangt wird. Zu unterscheiden sind die einfachen

Abb. 46.Pietrele. ,,Gluthalter‘‘

P09G520CER01,Dm 11 cm (Zeichnung:

I. Berdzenishvili).

Zierstile Humusn = 169

Kolluviumn = 821

Kulturschichtn = 4219

Verfullungn = 156

Summentotal = 5365

Graphitbemalung – 1 33 – 34

Ritzverzierung 2 31 154 2 189

Kerbschnitt – 3 11 – 14

Einstich (Impresso) – 6 41 2 49

Politurmuster – 11 69 6 86

Summe 2 50 307 10 nverziert = 369

Zierstile auf organischer Magerung Humusn = 7

Kolluviumn = 111

Kulturschichtn = 1093

Verfullungn = 65

Summentotal = 1276

Graphitbemalung – – – – –

Ritzverzierung 1 11 79 1 92

Kerbschnitt – 3 11 – 14

Einstich (Imprresso) – 1 18 1 20

Politurmuster – 11 61 6 78

Summe 1 24 176 8 nverziert = 209

Abb. 47.Pietrele. Zierstile auf

Scherben der Flache G.

Abb. 48.Pietrele. Zierstile auf

organisch gemagertenScherben in Flache G.

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.70

Abb.49.

Pietrele.Zierstile

aufScherbenderFlachenGundJ(Fotos:

T.Vachta,Layout:A.Reuter).

Pietrele 2009 71

Linienmuster, die regelmaßig oder auch unregelma-ßig in den noch weichen Ton mit spitzen Werkzeu-gen eingeritzt wurden, von den komplexen Mustern,die einen großen Teil der Oberflache einnehmen (Abb.49,5.6). Letztere sind von einer weiteren Technikbegleitet, dem Kerbschnitt, der mit der spanabhe-benden Holzschnitzerei verwandt ist (Abb. 49,7.8).Wahrend die einfachen Linienmuster auf beidenWaren vorkommen (48 min: 17 org.), sind die kom-plexen Muster mit einer Ausnahme auf die organischgemagerte Ware beschrankt (74:1 bzw. 17 : 0 beiKerbschnitt).

Meist auf große Gefaße wurden plastische Zier-elemente wie Leisten, Rippen, Riefen oder auch ein-fache Knubben aufgelegt. Einzelknubben treten aufbeiden Waren auf, die flachige Knubbenzier ist nureinmal belegt (Abb. 49,12), aber bei den Leisten istein klarer Bezug auf mineralisch gemagerte Tonge-faße zu erkennen (Knubben 13 : 5; flachige Knubben1 : 0 und Leisten 31 : 1). Eine Eigenheit in Flache Gsind die aufgelegten Kreise (Abb. 41,2; 49,11).

Ebenfalls sich plastisch abhebend sind die fei-nen, schmalen, eng aneinanderliegenden Rippchen(ripples). Sie stellen eine Mischtechnik zweier Zier-stile dar, da sie nicht durch das zusatzliche Auftra-

gen von Ton entstehen, sondern durch das Verdran-gen der Tonmasse durch ein stumpfes Instrument,und konnen dementsprechend auch als Politurmus-ter angesprochen werden (Abb. 49,9.10). 78 nach-gewiesene Politurrippchen treten auf spreugemager-ten Scherben auf und nur acht auf mineralischen.69 stammen aus der Kulturschicht, elf aus dem Kol-luvium und sechs aus einer Verfullung. Sie tretensowohl auf braunen Oberflachen (32 Mal), als auchauf schwarzen (13 Mal) und auf dunklen (41 Mal)auf. Die dabei entstehenden Muster sind konzentri-sche Kreise oder parallele Linien. Politurmuster tre-ten auch zusammen mit Impressozier oder mit Ein-zelknubben auf (Abb. 49,10).

Nur 33 Scherben aus der Kulturschicht trugeneinen Graphitauftrag (Abb. 49,13.14). 13 davon la-gen direkt auf dem gewachsenen Boden, so dassdiese Ziertechnik mit den altesten Ablagerungen inG auftritt. Meist ist nur die Oberflache außen bemalt(29 Mal) und nur zwei Mal innen bzw. zweimal in-nen und außen. Bemalt wurden kleinformatige Ge-faße mit einem Durchmesser von 16–22 cm. Uber-wiegend wurde die Graphitpaste auf dunkle undschwarze Oberflachen aufgetragen (25 Mal) und nur8 Mal auf braune.

Die Keramik aus Flache J

Ahnlich wie in Flache G war die graue Kulturschichtin Flache J von einem hohen Kolluvium bedeckt.Die 60 cm machtige Kulturschicht fiel ebenfalls vonN–S ab. In ihr lagen 28 zum Teil stark verbrannte Ge-faße in mehreren Konzentrationen mit einem deut-lichen Bezug auf eine Mahlinstallation und einenOfen. Die genaue Ausdehnung des Gebaudes muss2010 noch untersucht werden – die Scherbenstreu-ung betragt bislang 4 " 4,5 m.

Auf und in der Mahlinstallation lagen siebenrekonstruierbare, z. T. sehr große Gefaße, die alleEinwirkungen eines Brandes zeigen. Auf der ostli-chen Kammer der Lehminstallation befanden sichmehrere große Gefaße mit Barbotineauftrag, darun-ter ein weitmundiges Gefaß mit Ausguss (Abb. 50).Das siebartig gelochte Gefaß aus diesem Befundwar stark verbrannt und leicht verzogen (Abb. 51).

In der rechten Kammer der Mahlinstallation, inder NW-Ecke, hatte das Vorratsgefaß P09J387CER01seinen Platz neben den bereits erwahnten Mahl-steinen. Das mit breiten Ritzlinien verzierte Gefaßwar sekundar rot verbrannt, in den Schlaufen fan-den sich aber noch Reste einer weißen Paste.

Westlich der Installation erstreckte sich aufeinem Areal von 2 " 2,8 m ein Scherbenteppich,aus welchem mindestens 14 Gefaße separiert wer-den konnten. Es uberwiegen die großen, geglatte-ten, z. T. ritzverzierten Vorratsgefaße mit hohem zy-lindrischem Hals.

Abb. 50.Pietrele. Gefaß

P09J377CER01 mitAusguss, Dm 37 cm(Foto: S. Hansen).

Abb. 51.Pietrele. ,,Gluthalter‘‘

P09J377,Dm 15 " 11 cm

(Foto: S. Hansen).

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.72

Die statistische Auswertung des Scherbenma-terials in Flache J beruht auf insgesamt 6.267 Scher-ben (105,08 kg). Mit 41% (2.574 Fragmente) ist derAnteil sehr kleiner Scherben etwas hoher als in Fla-che G, aber anders als dort lagen in Flache J nurknapp ein Drittel der kleinen Fragmente in der Kul-turschicht. 65% entstammen dem Kolluvium undder Humusschicht.

Von den 1.849 Scherben aus der Kulturschicht(Abb. 52) zeigten insgesamt 589, also ca. 32%, Ein-wirkungen von Schadensfeuer. Lediglich 165 (9%)sind organisch gemagert (Abb. 53).

Das aufgrund der Keramik in Flache G gewon-nene Bild kann durch die Scherben aus Flache J be-statigt werden: die Art der Magerung korreliert deut-lich mit den angewandten Ziertechniken.

Die in Flache G haufiger auftretenden Finger-tupfen oder Einschnitte unter dem Rand sind in Jentweder gar nicht bzw. nur ein Mal nachgewiesen.Impressozier ist aber mit einigen Stucken belegt;so treten die Punktreihen und Nageleindrucke aufje vier organisch gemagerten, Fingerzwicken jedochauf drei anorganisch gemagerten Scherben auf(Abb. 49,15.16). Das sind geringe Stuckzahlen, diezufallsbedingt sein mogen. Die mit Muschel einge-druckten Klammerreihen sind ausschließlich auf an-organisch gemagerten Bruchstucken zu finden (sie-ben Mal).

Auch die regelmaßigen Einritzungen weiseneinen eindeutigen Bezug auf mineralische Magerungauf (16 : 0 fur dunne und 17 : 2 fur breite Linien).Die komplexen Ritzmuster (Abb. 49,17.18) treten je-doch auf spreugemagerten Gefaßen auf (4 : 14 bzw.

1 : 12). Diese und auch die Kerbschnittmuster (Abb.49,19) sind, anders als in Flache G, nicht ausschließ-lich auf spreugemagerter Keramik zu finden. Das giltauch fur die Politurmuster (ripples) mit 8 : 6 Scherbenzugunsten der Spreumagerung (Abb. 49,20).

Der Besenstrich und die plastische Verzierungmit Rippen, Leisten und Riefen fallt eindeutig mitden mineralisch gemagerten Gefaßen zusammen(25 : 2, respektive 22 : 1). Knubben kommen mit ei-nem ausgewogenen Verhaltnis von 3 : 4 auf beidenGattungen vor (Abb. 49,21.22). Graphitbemalung trittauf 19 mineralisch gemagerten Scherben auf (Abb.49,23.24).

Das Nebeneinander zweier verschiedener tech-nologischer Gruppen mit organischer respektive an-organischer Magerung ist demnach auch in Flache Jgegeben. Dass in Flache J nur 9% der Scherbenspreugemagert sind (in G waren es 26%), konntevon chronologischer Relevanz sein.62 Aufgrund desKeramikinventars ist eine Gleichzeitigkeit mit denverbrannten Gebauden vom Tell durchaus moglich.Ob dieser Bereich spater als der weiter ostliche mitFlache G in Nutzung kam, muss auch durch 14C-Da-ten gepruft werden. Wie in Flache G konnte jedochauch fur die Scherben aus J gezeigt werden, dassGefaße mit Graphitauftrag und solche mit geometri-schen Ritzverzierungen gleichzeitig in Nutzung wa-ren.

Zierstile Humusn = 199

Kolluviumn = 1604

Kulturschichtn = 1849

Sondagen = 41

Summentotal = 3693

Graphitbemalung – 2 17 – 19

Ritzverzierung 4 49 48 – 101

Kerbschnitt 1 7 2 – 10

Einstich (Impresso) – 20 14 – 34

Politurmuster – 4 10 – 14

Summe 5 82 91 0 nverziert = 178

Zierstile auf organischer Magerung Humusn = 8

Kolluviumn = 78

Kulturschichtn = 165

Sondagen = 6

Summentotal = 257

Graphitbemalung – – – – –

Ritzverzierung 1 5 12 – 18

Kerbschnitt – 7 2 – 9

Einstich (Impresso) – 1 2 – 3

Politurmuster – 1 7 – 8

Summe 1 14 23 0 nverziert = 38

Abb. 52.Pietrele. Zierstile aufScherben der Flache J.

Abb. 53.Pietrele. Zierstile auforganisch gemagertenScherben in Flache J.

62 Auf dem Tell tritt Spreumagerung nur in den untersten bislanggegrabenen Schichten auf und nur vereinzelt in den jungeren(vgl. Hansen u. a. 2009). Zwar sind organisch gemagerte Warenin der Kupferzeit noch in Nutzung, nehmen aber im Laufe derZeit deutlich ab.

Pietrele 2009 73

Zusammenfassung Keramik

Die Betrachtung der restaurierbaren Gefaße zeigt,wie unterschiedlich die Gefaßinventare in den ver-schiedenen Bereichen ausfallen: wahrend in denFlachen B und F der Anteil an graphitbemalten Ge-faßen ca. ein Viertel des Inventars betragt (10 von40 Gefaßen in B und 48 von 218 Gefaßen in F), sofehlen diese komplett in Flache G, und in Flache Jtritt nur eines auf. In beiden letzteren Bereichensind plastische Zier und Ritzverzierung mit je vierGefaßen in ausgewogenem Verhaltnis vertreten undprozentuell zahlreicher als in F und B (30% im Ver-gleich zu 10%). Erstaunlich ausgewogen ist in allenFlachen das annahernd 1 : 1 Verhaltnis von geglat-teten Oberflachen zu solchen mit Schlickerauftrag.

In der Außensiedlung von Pietrele treten wei-terhin die seit dem Neolithikum bekannten Me-thoden der Gefaßverzierung mit Fingernageln odereinfachen Instrumenten wie runden oder spitzenStockchen auf.63 Dadurch entstehen regelmaßig oderunregelmaßig eingeritzte Linien, runde Einsticheoder Fingernageleindrucke und -zwicken. Diese ein-fachen Zierweisen sind sowohl auf spreugemagerterals auch auf mineralisch gemagerter Keramik vor-handen.

Hinzu kommen aber auch die sehr speziali-sierten, komplexen Ziertechniken von hoher kunst-lerischer Anforderung, einhergehend mit grundlicherKenntnis uber Tone und Magerungsbestandteile,Rezepturen fur die Malpaste und die Beherrschungdes Brennprozesses. Es konnte gezeigt werden,dass die aufwandigen Ziertechniken wie Graphitbe-malung, komplexe Ritzmuster, z. T. mit Kerbschnitt,sowie kunstvolle Reihen regelmaßig eingestochenerKlammern und nicht zuletzt die Politurmuster anbestimmte Waren gebunden sind. Nie sind spreuge-magerte Scherben mit Graphit versehen; hingegentreten geometrische Ritzmuster mit oder ohne Kerb-schnitt und Politurmuster fast nur auf spreugema-gerten Gefaßen auf. Somit besteht eine hohe Kor-relation zwischen Spreumagerung und Ziertechnik.Dieser Sachverhalt wird in der Literatur gerne alschronologische Tatsache hingestellt, wonach Spreu-magerung/Ritzverzierung/Rippchendekor spatneoli-thisch (Boian-Kultur) und Graphitbemalung kupfer-zeitlich sei (Gumelnita-Kultur). In der Außensiedlungvon Pietrele treten sie aber gleichzeitig auf. DieseGleichzeitigkeit hatte sich bereits in der Keramikder Flachen B und F vom Tell angedeutet.64

(A.R.)

The projectile points

During the campaign of 2009 813 chipped stonesartifacts were processed. Thus the total amount offlint artifacts included in our data base reached thenumber of 8488 pieces. The distribution of the sin-gle categories is shown in the diagram Abb. 54.

The present study is conceived as a prelimi-nary view of the projectile points occurring in thelithic assemblage from ‘‘Magura Gorgana’’ (Abb. 55).The projectile points recovered among the lithicmaterials exhibit a high level of manufacturing tech-niques.65 They are defined as a late-stage bifacewith intact or visible remnants of a hafting appara-tus or basal thinning that would facilitate hafting.66

Abb. 54.Pietrele. Distribution ofchipped stones artifacts

by categories.

Abb. 55.Pietrele.

Projectile points(Foto: S. Hansen).

63 Comsa 1971, Abb. 13; Abb. 16 (Keramik aus Dudesti).64 Hansen u. a. 2009.65 Hranicky 2007.66 Ritter/Burcell 1998, 32.

S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.74

Until 2009 sixteen finely made projectilepoints were documented. They display considerablevariability in size and shape and were produced byflat bifacial retouch, demonstrating considerableabilities in craftsmanship. The bifacial retouch cov-ers the entire body of the tool and forms a more orless sharp point. In some cases a small area on thedorsal part of the implement was left unretouched.The projectile points are featured as regular andsymmetrical triangular and elongated shapes with astraight, concave or a rounded base. In order tobetter describe the differences between the speci-men found at Magura Gorgana, we will follow thetypology proposed by J. Lichardus and M. Lichar-dus-Itten.67

Type ‘‘B’’: triangular projectile point with astraight base and straight edges; three pieces

Type ‘‘C’’: specimen with straight edges and aconcave base; two pieces

Type ‘‘F’’: specimen with convex edges and aconvex base; two pieces

Type ‘‘G’’: specimen with convex edges and astraight base; seven pieces

Type ‘‘H’’: specimen with convex edges and aconcave base; two pieces

It should be mentioned that no unifacialpieces, unifacial untanged projectile points, bifacialuntanged or tanged varieties and shouldered onesoccurred in the whole assemblage. The temporalvariability of the projectile point design is strictlyconnected with the 5th millennium BC. From the closeexamination of the projectile points, it can be sug-gested that some of the tools considered as arrow-heads were initially points. Within the utilization se-quence they were probably reshaped and graduallyreduced and, thus, transformed into arrowheads.

(I.G/P.N.)

Pietrele Prismatic Blade Use-wear Project,2009

This report discusses an ongoing microscopic, use-wear investigation of prismatic blades from Pietrele,Romania. With the exception of one obsidian speci-men that will not be further considered here, all aremade of flint. Included are 155 blades examined in2008 and 217 blades examined in 2009, which to-gether represent substantial but small portions ofthe several thousand specimen found in Pietrele. Anoverview of the goals, analytical approaches andtraces of tool-wear are presented in my report of2008.68 The major purpose is to model elements ofearly agriculture technology now arguably evident

in Pietrele. This draws comparisons with the Pre-Pottery B Neolithic at the village site of Ayn AbuNukhayla in the Negev desert in Jordan and theprismatic blades excavated there in houses.69 Thesite represents an earlier (roughly three millennia)experimentation with plant and animal domestica-tion. In addition, this summary comments uponaspects of the overall functional classification ofPietrele prismatic blades from both the 2008 eva-luation of excavation area B and the 2009 evalua-tion of a house and adjacent alleyway in excavationarea F. These evaluations entailed mass spectro-meter identification of residues and metals, whichwere carried out by Michael Prange. It then high-lights preliminary statistical evaluations and func-tional classifications of the house and alleyway inarea F to show the potential for identifying differ-ences in the usage of interior and exterior spacesin Pietrele dwellings. Assistance with graphic eva-luations was provided by Pepa Nedelcheva.

Early Agriculture Technology

Proportional differences in types of prismatic bladetools that were observed between Pietrele and AynAbu Nukhayla seem to document the increasedtechnological value of and reliance upon agricultur-al implements at Pietrele. Of the 200 randomly cho-sen prismatic blades from Ayn Abu Nukhayla thatwere analyzed, 67 (33.5%) are burins (or chisel-liketools) and 23 (11.5%) are sickle blades. The com-parable number of 372 analyzed prismatic bladesfrom Pietrele are six (1.6%) burins and 108 (29%)sickle blades.

In addition to this near reversal in the propor-tion of dominant tool types, the sickle blades showa progression in hafting techniques (Abb. 56); mostimportant is the presence of ‘‘triangular’’ hafting ofsickle blades in Pietrele. Within the region, sickleblades with triangular hafting approaches are de-scribed as Karanova type.70 They were inset withincurved sections of antler. None to date has beenfound as hafted forms, however, at Pietrele, althoughthe curved antler sickles seems reasonable for Pie-trele too.