PALERMO D., TANASI D., PAPPALARDO E., Polizzello. Le origini di un santuario, in M. Congiu, C....

Transcript of PALERMO D., TANASI D., PAPPALARDO E., Polizzello. Le origini di un santuario, in M. Congiu, C....

@ SiciliAntica sede di Caltanissetta

Mecroyeux

EI~ AKPA Insediamenti d' altura in Sicilia dalla Preistoria al III sec. a. C.

Atti del V Convegno di studi Caltanissetta, 10 - 11 maggio 2008

a cura di Marina Congiu

Calogero Micciche Simona Modeo

Copyright 2009 by Salvatore Sciascia Editore s.a.s. Caltanissetta-Roma

sciasciaeditore@virgilio. it

ISBN 978-88-8241-310-1

Polizzello. Le origini del santuario di Daria Palermo*, Davide Tanast : Eleonora Pappalardo*

Quattro intense campagne di scavo condotte nell' area del santuario arcaico che occupa la spianata somrnitale della Montagna di Polizzello, a quasi 900 m di altezza s.l.m., dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta, nella persona di Rosalba Panvini e di Carla Guzzone, con la collaborazione scientifica dell'Universita di Catania, hanno apportato alla conoscenza di quel contesto archeologico una tale mole di dati stratigrafici, di strutture, di materiali e di precisazioni rispetto a quanto era gia noto che, al di la della pubblicazione delle scavo, nella quale siamo in questo memento impegnati, riteniamo ci saranno di stimolo ancora per molto tempo per meglio comprendere quei fenomeni culturali e religiosi che tali resti ci testimoniano.

In quest' opera di riflessione e di elaborazione siamo impegnati io personalmente e i collaboratori che nello scavo mi hanno coadiuvato, i qui presenti Eleonora Pappalardo e Davide Tanasi insieme a Katia Perna; tutti noi abbiamo gia fornito in altre occasioni dati ed ipotesi su temi specifici e continueremo a farlo, mirando in modo particolare allo studio e alia pubblicazione definitiva dei materiali provenienti dallo scavo, alla cui definizione ci dedicheremo appena pronto il volume contenente i dati di scavo; in questa sede ci concentreremo su di un argomento specifico rna di grande importanza da un punto di vista della storia del centro e vorrei dire dell 'intera area sicana, e cioe sui memento della nascita e del primo impianto, avvenuti per quanto possiamo desumere dai dati stratigrafici nella seconda meta del'VIII secolo a.C., dell' area sacra che vediamo riprodotta nella fig. 1 nel suo aspetto finale, verso la meta del VI secolo, quando cioe sene interrompe bruscamente la vita, ripresa poi in due momenti successivi rna per episodi di breve portata, e cioe tra la fine del VI e gli inizi delVe poi infine in eta dionigiana allorquando pero l'utilizzo dell' area risulta essere di natura prevalentemente militare.

Lo scavo stratigrafico al di sotto dei livelli del santuario arcaico ha mostrato con grande evidenza che esso si sovrappone a strati e strutture piu antiche, appartenenti alla fase finale dell' eta del Bronze, e a questi contesti, che costituiscono il precedente del santuario arcaico rna che ad esso sembrano collegarsi in una chiara continuita culturale, dedichera il suo intervento Davide Tanasi; al memento immediatamente successive sara invece rivolta la relazione di

* Universita di Catania.

** {Jniversita di Torino.

Eleonora Pappalardo, che prenderà le mosse dalla costruzione del grande edi-ficio E, che è si può dire il nucleo generatore del santuario, in quanto tutti glialtri edifici costruiti dopo di lui ne ripeteranno la pianta circolare, testimonian-do come si vede una scelta tipologica di rottura con la precedente tradizionebasata su strutture lineari.

Una tale scelta, che vedremo poi ripresa oltre che nella stessa Polizzello, an-che in altri centri quali Sabucina, Colle Madore, Monte Polizzo, e che si ricol-lega ad una tradizione architettonica molto più antica, quella delle capannedell’età di Pantalica Nord, come è dimostrato con indubbia evidenza dal con-fronto fra la pianta dell’edificio B, costruito nel secolo successivo e la pianta dicapanne dell’età del Bronzo Tardo quali quelle della Mokarta di Salemi, nonpuò avere che un significato preciso legato probabilmente ad un momento diforte bisogno di affermazione della propria identità etnica.

La coincidenza di cronologia potrebbe far pensare che si tratti di una rea-zione al fenomeno, anche se topograficamente non vicino ma certamente di ca-pitale importanza per l’intera isola, dell’arrivo dei primi coloni greci in Sicilia;non può però del tutto escludersi che si tratti di dinamiche interne al mondoindigeno delle cui vicende pressoché nulla sappiamo.

Allo stesso modo ci sembra significativo che in questo stesso momento ini-ziale della vita del santuario si provveda alla costruzione di un muro di teme-nos che racchiude l’area a Est dell’edificio E, all’interno della quale si verran-no poi disponendo gli edifici più tardi. Va preliminarmente specificato chequesto muro è l’unico recinto dell’area sacra; un secondo muro, che delimitauno spazio più ampio e che nelle precedenti esplorazioni era stato indicato an-ch’esso come possibile temenos, in realtà si è dimostrato un muro modernoche, come si vede bene dalla pianta e dalle fotografie, si sovrappone ad am-bienti di età dionigiana.

Il vero temenos, che i dati stratigrafici indicano costruito anch’esso nell’VIIIsecolo a.C., ha una particolare forma ellittica, che prevede la presenza di unagrande apertura sul lato nord; una seconda apertura, in forma monumentale,viene realizzata anche nella parte sud del recinto. In un primo momento il mu-ro racchiude uno spazio vuoto parzialmente lastricato, utilizzato per attività ri-tuali e per deposizioni votive, rispetto al quale l’edificio E si viene a trovare inposizione eccentrica. Anche in questo caso non è difficile pensare alla tradizio-ne locale dei “recinti” dell’età del Bronzo, delineando una situazione non dis-simile da quella descritta in precedenza.

Ma non voglio sottrarre altro spazio alle relazioni dei miei collaboratori, aiquali senz’altro passo la parola.

Dario Palermo

48

Dario Palermo

L’acropoli di Polizzello tra la fine del X e gli inizi dell’VIII secolo a.C.

Alla conoscenza delle dinamiche socio-culturali delle popolazioni indigenedella Sikania ha dato un notevole contributo la ripresa degli scavi sulla Monta-gna di Polizzello, articolatasi in quattro campagne di scavo tra il 2000 ed il 2006.Tra gli obbiettivi delle recenti indagini, oltre a quello di definire la fisionomiadell’area sacra di età storica sull’acropoli, grande importanza ha avuto l’analisidelle tracce relative al periodo più antico di frequentazione, in modo da investi-gare l’antefatto del grande evento culturale della nascita del santuario.

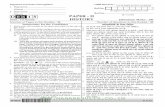

Le evidenze architettoniche rivelano delle vicende edilizie complesse ed or-ganiche che si sono succedute, a volte sovrapponendosi, tra il Bronzo Finalepieno e la Prima età del Ferro, il cui inquadramento è avvenuto sulla base diuna sequenza ceramica pilota preventivamente realizzata (fig. 2). Proprio taleseriazione crono-tipologica della ceramica dell’acropoli di Polizzello, oggettodi studio specifico1, affiancata dall’analisi architettonica, ha consentito la defi-nizione di 4 fasi principali che riassumono, tra la fine del X e gli inizi dell’VIIIsecolo a.C. le attività sulla sommità della Montagna.

Per poter tentare di interpretare il senso delle attività che vennero svoltesull’acropoli nel periodo più antico e la funzione che tale area e gli edifici co-struiti su di essa avevano, è necessario sintetizzare preliminarmente le caratte-ristiche principali delle suddette quattro fasi, rimandando, per la trattazionespecifica, alla pubblicazione definitiva degli scavi2.

- Fase I (seconda metà del X secolo a.C.) (fig. 3a)

Della forte presenza castellucciana, attestata nel versante meridionale ed oc-cidentale della montagna3, non vi è traccia sull’acropoli, così come del tutto as-senti sono le testimonianze relative all’età del Bronzo Medio, ben documenta-to nel vicino sito di Cangioli4. La presenza di gruppi umani nell’età del Bron-zo Tardo, meglio rappresentata nell’area della necropoli est5, si riduce sul-l’acropoli a pochi reliquati ceramici contenuti in livelli più tardi.

Il più antico contesto noto è costituto da una struttura muraria (USM 6),individuata nel settore nord, con fondazioni su roccia, conservata per un filarecon orientamento Nord-Sud, lungo 3,40 e largo 0,50 m, finito nell’estremitànord e tranciato in quella opposta. Tale muro, acconciato con due corsi di bloc-chi regolarizzati rinzeppati all’interno di pietrame minuto, si è rivelato in siste-ma con pochi brani di un livello di calpestio in pietrisco (US 12), al di sotto del

49

Polizzello. Le origini del santuario

1 Tanasi 2007a; Tanasi c.d.s b.2 Tanasi c.d.s c.3 Palermo 1981, pp. 105-107; Tanasi 2007b, p. 159.4 Tomasello 1995-1996, pp. 145-146.5 Palermo – Tanasi 2006, p. 91.

Davide Tanasi

quale, sul banco roccioso, si trovava uno strato eli terra scura, punteggiata da grumi eli carbone e piccole lenti eli bruciato con frammenti ed ossa animali, che rappresentava il primo livello eli frequentazione dell' area (US 16) .

I materiali ceramici relativi a questo edificio, troppo malconservato e compromesso dalle attivita edilizie successive per essere correttamente interpretato, sono relativi a produzioni a stralucido rosso e marrone, a flabelli e ad incisione con motivi geometrici lineari; tra le forme si elistinguono tratti di fiaschi eli tradizione Pantalica Nord (fig. 2:1), rna soprattutto coppe emisferiche e troncoconiche ad orlo bifido (fig. 2:2), che definiscono l'inquadramento cronologico in seno alla seconda meta del X secolo a.C.6. Tra i rinvenimenti si evidenzia, in particolare, un' olletta con decorazione a stralucido rosso al risparmio su cui si imposta una singolare decorazione astratta sovraelipinta in vernice nera, al mom en to senza confronti (fig. 2:3).

- Fase II (prima meta del IX secolo a.C.) (fig. 3b)

Nella fase successiva proprio il settore settentrionale dell'acropoli eliventa la sede eli un nuovo grande progetto edilizio che vede la realizzazione eli un grande edz/icio-/ocus che rappresenta la pili significativa e meglio nota evidenza della storia pili antica del santuario. Si tratta del cosiddetto Eelificio Nord7 (fig. 4), un edificio a pianta complessa, la cui articolazione stmtturale e stata parzialmente compromessa dalla successiva costruzione dei sacelli A ed E , e che, nel corso della sua vita, ha subito sostanziali modificazioni architettoniche.

Sulla base di tali modifiche al modello originario e stato possibile elistinguere due sotto fasi (IIA e liB) che si inquadrano, in base al dato ceramico correlato, all'interno della prima meta del IX secolo a.C.

Nella fase IIA, l'edificio e composto da un ambiente trapezio (A) , con tutta probabilita ipetrale, eli cui si conserva la base minore, a Nord, larga circa 7 m, ed il lato obliquo est, lungo 15,50 m, mutilo nella sua estremita merielionale8. Questo grande vano doveva proseguire in estensione verso Sud, come elimostrano sia le tracce della prosecuzione del muro est, sia la struttura USM 306, messa in luce all 'interno del sacello E, che, per quota, tecnica costruttiva e relazioni stratigrafiche, si e rivelata come 12.arte eli esso9. In qyest' ottica si potrebbe ipotizzare un impianto notevole, verisimilmente pili complesso con

6 Si vedano per confronto gli esemplari di Mokarta (Mannino - Spatafora 1995, pp. 48-51, 93-94, 128-129, 134, 137, figg. 8, 28:6, 30:9, 30:12), Partanna (Mannino 1994, pp. 133-137, fig. 12b, pp. 141-142, fig. 26a), Anguilla (Panvini 1986, p. 114, fig. 9; Castellana 1988-1989, p. 528) eSant'Angelo Muxaro (Fatta 1983, pp. 48, 135, 170-173; Amari 2004, p. 133, fig. 90).

7 Per le problematiche architettoniche si rimanda a: Tanasi 2007b, p. 162; Tanasi 2008a, p. 52; Tanasi c.d.s a; Tanasi c.d.s c.

8 Cfr. Stanco - limasi c.d.s. 9 A proposito della struttura OSM 306 si veda: Pappalardo c.d.s. b.

Polizzello. Le orioini del santuario

partizioni interne, con un' estensione in senso nord-sud di quasi 25 metri. TI vano A presentava due aperture, una a Nord, che si affacciava su un'area aperta pavimentata con un selciato, ed una seconda ad Est in corrispondenza di un secondo ambiente (B), stretto e lungo, delimitate ad Est da un muro rettilineo intercettato all'interno del sacello B. Il piano di calpestio interno, in relazione con le strutture murarie, era costituito da un piano di pietrisco e terra battuta su un vespaio di piccole pietre compattate. Un dato importante, relativo al momento di costruzione dell'Edificio, proviene dalla scoperta di un deposito di fondazione all'interno del primo filare del muro dellato obliquo ovest, composto da due frammenti di grosso vaso contenitore a decorazione piumata, uno dei quali con la rappresentazione plastica di un serpente, animale evocative del mondo ctonio per eccellenza, che potrebbe essere indicative della funzione dell'edificio stesso. La parte dell'edificio Nord che si e potuto esplorare in modo piu compiuto corrisponde ad un'area piuttosto estesa del vano trapezio A, che ricade all'interno del sacello A. Qui sono state rinvenute numerose coppe, sia ad orlo bifido (fig. 2:4) che carenate a decorazione incisa e dipintalO (figg. 2:5, 2:8) e tronconiche (fig. 2:7), vasi da fuoco (figg. 2:13, 2:14), grandi bacini (figg. 2:11, 2:12), crateri su piede decorati ad incisionell (fig. 2:10) e numerosi stands e tubi fittili12 (figg. 2:16, 2:18). Tra le classi ceramiche rinvenute all'interno dell'edificio si distinguono quelle a stralucido rosso e a decorazione incisa lineare e geometrica; moho numerose sono le ceramiche dipinte, sia protopiumate in vernice rossa che con fl.abelli in vernice bruna o rossa su fondo ererna o beige. Oltre al vasellame si e rinvenuto anche un anello digitale bronzeo ed un vago cilindrico in ambra, che, nell' ambito delle attestazione degli oggetti in ambra rinvenuti in Sicilia, si colloca cronologicamente tra gli esemplari della t. 31 di Piazza Monfalcone a LipariU e quelli di Monte Finestrelle di Gibellinal4. Nell'assemblage di vasi del vano A, del tutto privo di forme per attingere, versare e contenere e pertanto poco consono ad un arredo domestico, grande rilievo numerico hanno le coppe, tipologicamente non utilizzabili come

10 JJ tipo, tra I' eta del Bronzo Finale e Ia Prima eta del Ferro, ha una notevole diffusione in tutto il terrirorio isolano e, solo per citare un esempio, e largamente documentato a S. Angelo Muxaro: cfr. Fatta 1983, pp. 46-51; Amari 2004, pp. 131-136.

11 I tipi piu vicini agli esemplari in questione sono quelli attestati a S. Angelo Muxaro (Fatta 1983, pp. 55, 137, 180-181, tav. 10; Amari 2004, pp. 141-143, fig. 94) e Mustanzello di i'vhlena (La Rosa 2001, pp. 308-309, figg. 8-10).

l2 Come esplicitato in altra sede, gli stands venivano utilizzati come supporto per le coppe a base pian a; 1' eleva to numero di coppe rinvenute rispetto agli stands suggerirebbe che le coppe fossero dotazioni dei partecipanti alle attivita memre gli stands fossero un complememo dell'arredo dell'Edificio e delle aree ad esso correlate. I tubi fittili andrebbero invece interpretati come tubi libatori impiegati per simbo]jche Jjbagioni tra i vivi ed i morti o il mondo ctonio, come confermerebbe Ia scoperta di oggetti analoghi in un'area sacra deUa Necropo]j Est. Su tale problematica si veda: Tanasi 2007b, pp. 164-167; Tanasi 2008a, p. 52.

13 Bernabo Brea - CavaHer 1960, pp. 118-119. 14 De Cesare - Gargini 1997, pp. 371- 374. ....1l

Davide Tanasi

vasi potori rna piuttosto come presentatoi eli vivande, e i vasi da fuoco con tracce evidenti eli utilizzo, che lasciano supporre lo svolgimento di attivita collettive eli preparazione e consumazione eli cibi.

Nella fase liB, l'impianto dell' edificio Nord viene sensibilmente ridimensionato, con l'abbandono della parte meridionale, ricadente all'interno del sacello E, e la ridefinizione su pianta trapezia del vano A, con 1' amputazione del muro orientale e la costruzione di un muro trasversale (USM 7a), che diventa il nuovo muro sud dell' ambiente. A tale intervento e coeva, o poco successiva, la costruzione, in prossimita del muro nord del vano A, eli un piccolo e modesto muro ad andamento ricurvo (USM 41) che verisimilmente aveva sbarrato l'accesso sullato nord. Tali modificazioni, per altro, non sembrano alterare lo svolgimento delle attivita all'interno dello spazio indagato.

Parallelamente all'edificio Nord, nel corso della fase II, vengono frequentate due grandi aree, una sub ito a Sud.Ovest dell' edificio stesso, ed una seconda una decina di metri piu ad Est, sul versante orientale dell'acropoli. Nel primo caso, e stato messo in luce uno spazio aperto, con un esteso e solido piano eli calpestio (US 311), punteggiato da lenti eli bruciato e focula, delimitate ad Ovest da due apprestamenti (USM 310) interpretabili come rustiche banchine, da cui provengono molti esemplari eli coppe e vasi da fuoco tipologicamente moho vicini a quelli rinvenuti all'interno dell'edificio Nordl5. Relativamente alIa seconda area sullato est, si tratta del cosiddetto Piazzale orientale, lastricato con pietrame di medie e piccole dimensioni livellato, parzialmente compromesso dalla costruzione del sacello B e del muro eli temenos e conservato per un'estensione di circa 7 (N-S) x 4 (E-0) m. AI di sopra del piazzale, che anche in questo caso presentava traccedi piccoli focolari,sonostati individuati unvero e proprio deposito eli ossa eli animali ed una notevole dispersione eli ceramiche relative a coppe, bacini su piede, piccole ciotole (fig. 2:6), standf (fig. 2:17) ed alcuni esemplari eli olle (fig. 2:9) e pissidi su piede (fig. 2:15). Inoltre, il fatto che 1' assemblage all' interno dell' edificio prevedesse prevalenternente bacini su base piana, mentre quello del Piazzale comprendesse per lo piu esemplari su piede, potrebbe voler indicare che all' esterno i partecipanti alle attivita stessero in pieeli, mentre all'interno dell'edificio stessero seduti.

All'interno eli questa fase si collocano anche due piccole capanne adiacenti tra loro, sul versante sud-orientale dell'acropoli, in parte obliterate dal muro eli lemenos, la capanna 1 circolare e la 2 rettangolare con angoli stondati. I due ambienti monocellulari, eli dimensioni molto ridotte16 e pertanto interpretabili piu probabilmente come ambienti di servizio piuttosto che abitazioni, hanno restituito pochi materiali ceramici tipologicamente affini a quelli evidenziati nelle altre aree coeve.

15 In dettaglio si veda: Pappalardo c.d.s. b. 16 Per Ia capanna 1 si ipotizza un diametro di circa 2,5 m, mentre Ia capanna 2, considera

te il brusco strapiombo sullato est, poteva avere un'estensione est-ovest non superiore ai 3 m.

Polizzello. Le orioini del santuario

- Fase III (seconda meta del IX secolo a.C.) (fig. 3c)

L'evento principale che segna l'inizio di un nuovo memento e la distruzione dell'edificio Nord per effetto di un incendio17. Le rovine dell'edificio vengono livellate e tutta 1' area del vano trapezio viene trasformata in uno spazio aperto con un piano di calpestio in pietrisco e terra battuta (US 8). Proprio nel memento transizionale del processo di rifunzionalizzazione, vengono effettuate due attivita depositive, la cui interpretazione potrebbe essere determinante per l'interpretazione della funzione dell'edificio Nord. Subito dopo il collasso degli elevati, in corrispondenza del vano B, viene scavata una fossetta tra le pietre del crollo all'interno della quale viene deposta la meta inferiore integra di un vaso su piede insieme a 2 astragali (dep. 2). In seguito, al di sopra dellivello US 8 che ha obliterate la struttura, vengono deposte, in una piccola buca ricolma eli cenere, 3 coppe carenate, frantumate intenzionalmente, accompa· gnate da 5 astragali ed un corno di cervide (dep. 1). Successivamente l'intera area viene del tutto abbandonata. In quest' ottica le due deposizioni assumono il chiaro significate di un tentative immediate di "riconsacrazione" di quello spazio dove sorgeva l'edificio Nord. La sacralita di questo gesto e ancora di piu enfatizzata dalla pratica dell'escavazione, dalla rottura ritualel8 e dalla presenza di "offerte animali" come gli astragalil9 e le corna di cervide20.

- Fase N (Fine IX - prima meta dell'VIII secolo a. C.) (fig. 3d)

La distruzione dell ' edificio Nord segna una svolta sia nelle vicende edilizie dell 'acropoli che nelle dinamiche della sua occupazione.lntorno alla fine del IX secolo a.C., in concomitanza con un parziale abbandono del settore settentrionale, sorgono nuove strutture in aree fino a questo memento non frequentate.

Una delle prime attivita relative a questa nuova fase e una deposizione di oggetti all'interno di una fossetta scavata nella terra, contenente due oinochoa£ trilobate fusiformi (fig. 2:20), due vasi a calice (fig. 2:19), una punta di lancia in bronze ed una in ferro ed uno spiedo in ferro frazionato intenzionalmente (dep. B)21. Estremamente significative era il fatto che i quattro oggetti ceramici del deposito si presentavano "mutilati" di proposito in modo da ottenerne la defunzionalizzazione22.

17 Tanasi 2007b, p. 162; Tanasi 2008a, p. 52; Tanasi c.d.s. a; Tanasi c.d.s. c. 18 Sulla frantumazione rituale in Sicilia si veda Tanasi 2008b, pp. 157-160 con bibliografia

precedente. 19 SuU'argomento si veda Holmgren 2004, pp. 212-220 con bibliografia precedente. 20 SuJJ'utilizzo delle corna di cervo neUe pratiche rituali deUa Sici]ja indigena di eta storica

cfr.: Morris 2002 et alti, pp. 153-198. 21 Tanasi 2007b, pp. 166-167, fig. 8, limasi 2008a, p. 54, fig. 7:8. 22 Tanasi 2008b, pp. 157-160. .....1l

Davide Tanasi

Nella parte nord-orientale dell' acropoli, ad Est dell' Ecillicio Nord, rna in patte al di sopra di esso, viene realizzata una nuova struttura, nominata edificio Est23 , rappresentata da un vero e proprio recinto, parzialmente indagato e messo in luce per una lunghezza in senso est-ovest di circa 16m ed una larghezza nord-sud di appena 1 m. Esso si impostava direttamente al di sopra dello strato di abbandono che a sua volta aveva coperto illivello di obliterazione dell'eclificio Nord. Lungo il muro nord, quasi alla meta probabilmente si trovava un'apertura e, proprio in corrispondenza di questa, presso le estremita dei muri, si trovavanodue piccolidispositivi architettonici, rispettivamenteuna pic cola cassella, addossata all'estemo del troncone di muro est, ed una stretta banchina rettangolare lungo la faccia intema del troncone ovest. Sfortunatamente i rinvenimenti nell' area sono stati piuttosto scarsi (fig. 2:21, 1:24), tuttavia e stato possibile individuare tracce evidenti di preparazione e consumazione di cibi. Inoltre, le notevoli dimensioni e la presenza dei due singolari dispositivi architettonici, lasciano pensare ad un edificio di un certo rilievo e senz' altro non destin a to a residenza. Coevi all' edificio Est, rna di difficile interpretazione, sono anche le malconservate strutture USM 5, all' interno del sa cello A, e la struttura USM 305, all'intemo del sacello E, correlata a numerosi avanzi ceramici (figg. 2:23 , 2:25, 2:26) .

Relativa a questa fase, in corrispondenza della parte centrale del pianoro dell'acropoli, e la Capanna F4, parzialmente distrutta dai mezzi meccanici impiegati nel corso degli scavi clandestini precedenti alle prime esplorazioni archeologiche, conservata per un tratto del muro perimetrale in pietrame irregolare spesso 0,80 m, in sistema con un solido pavimento in pietrisco e finissima terra battuta. Essa, con un diametro ipotizzabile di 4,50 me quasi del tutto priva degli dementi di corredo interno (figg. 2:28, 2:30), rappresenta la prima comparsa sull'acropoli di un eclificio a pianta circolare in una scala notevole.

L'altro grande complesso edilizio e rappresentato dalle strutture individuate all'intemo del sacello D, nel settore sud-occidentale dell'acropoli. Si tratta di due unita edilizie distinte a modulo quadrangolare, 1' edificio alfa, verisimilmente composto da piu vani e l'edificio beta, di cui si e potuto esplorare soltanto una porzione. Senza entrare nel merito delle problematiche architettoniche25, le indagini di scavo hanno documentato nell 'area dell'edificio alfa una cospicua presenza di ossa animali e forme da mensa (figg. 2:22,2:27, 2:29), che lascia spazio all'ipotesi che esso fosse un ambiente specializzato adibito soprattutto ad attivita legate alla cottura e alla consumazione del cibo.

A questo punto della disamina, diventa di fondamentale importanza trovare risposta al naturale quesito relativo a quale parte del gruppo sociale usufruisse dell'acropoli e prendesse parte alle attivita collettive, prima incentrate sul-

23 Tanasi c.d.s. c. 24 Palermo 2003, p. 97, fig. 3 . 25 In dettaglio si veda Perna c.d.s.

Polizzello. Le orioini del santuario

l'Edificio Nord ed in seguito estese al resto del pianoro, dato che le evidenze depongono in favore di una partecipazione lirnitata.

n punto di pattenza e rappresentato dalla definizione della complessita della societa indigena della fine dell' eta del Bronzo. Nella letteratura scientifica diversi studi incentrati sul centro di Pantalica avevano avuto come risultato l'interpretazione del centro ibleo come un chiefdom26, un'entita socio-politica in cui l'articolazione sociale e basata sul rango, intesa come forma di differenziazione alternativa allegame di parentela27. Tuttavia, una piu recente ricerca28, sull'altro centro maggiore della Sicilia orientale della Tarda eta del Bronzo, ovvero la Montagna di Caltagirone, ha dimostrato come il modello antropologico piu calzante, che si puo richiamare per il centro calatino tra il XIII e l'XI secolo a.C., sembrerebbe quello della transegalitarian society29, relativo ad una societa non egalitaria ma ancora priva di quella stratificazione politica che caratterizza i chiefdoms. Da questo punto eli vista l'ipotesi eli un'insorgenza della societa dei capi solo piu tardi tra la fine del X e gli inizi del IX trova maggior valore anche grazie all'evidenza di Polizzello.

Nei piu recenti modelli di chiefdoms, uno degli dementi piu innovativi e stato la codificazione del concetto di eterarchia30, come rete di individui, che condividono scopi comuni, all'interno della quale ognuno ha la medesima posizione "orizzontale" di potere e di autorita e la stessa capacita decisionale, sia indipendente che parte di un sistema gerarchico. I raggruppamenti che si formano all'interno di uno stesso livello di una ranked society, come il chiefdom, sono definiti anche factions, fazioni autarchiche unite da affinita ideologico-culturali, religiose, tecnologiche o etniche che possono anche diventare espressione di un potere parallelo ed antitetico a quello dei capi. Cosi come tra le strategie pelitiche a disposizione dei capi, per acquisire e man tenere il potere o per ristabilire un rapporto di cooperazione con gli altri, una posizione di grande rilievo e stato riconosciuto al banchetto31.

Se quindi Polizzello era sede di una societa dei capi, le attivira praticate sull'acropoli, caratterizzate da attivita collettive di pasto e libagione, che coinvolgevano solo gruppi selezionati del conglomerate sociale, andrebbero interpretate come parte di uno specifico disegno di strategia socio-politica32. Applicando il modello eterarchico per spiegare la lirnitata partecipazione, si potrebbe ipotiz-

26 Secondo alcuni studiosi una forma embrionale di chiefdom sarebbe gia osservabile nell'eta del Bronzo Medio a Thapsos: cfr. Militello 2004, p . .328; Alberti 2006, p. 422. A proposito eli Pantalica si veda Peroni 1969, p. 138; La Rosa 1993-1994, p. 27.

27 Earle 1991, pp. 1-15; Bogucki 1999, pp. 261-329. 28 Tanasi 2008b, p. 169. 29 Hayden 1995, pp. 15-86. 30 Brumfiel 1995, pp. 125-131; Wright 2001, p. 182; Id. 2004, pp. 64-89; Schoep- Knap

pett 2004, pp. 21-37. 31 Earle 1991 p. 5; Diet!er 1999, pp. 141-145. 32 Hayden 2001, pp. 2.3 -64. .....,12,

zare che l’acropoli venisse frequentata da una specifica fazione che espletava ipropri riti nella forma di banchetti. Da un punto di vista antropologico, l’evi-denza di Polizzello rientrerebbe in quella commensal politics33 intesa come «apractice, centered around food and drink distribution and consumption, whichserves to establish and maintain social relations». I banchetti diventano quindiuna sorta di collante sociale, un momento per riaffermare la coesione del grup-po ed il forte richiamo al mondo ultraterreno o dell’adilà, rappresentato dalla“uccisione” rituale degli oggetti, dalla presenza di simboli ctoni, dalla pratica dideporre le offerte in buche e dall’impiego di tubi fittili per unire nelle libagionii morti ed i vivi, trova spazio proprio in questo modello, in cui «Feasts also ser-ve to provide links to the gods or ancestors which can be used to define thestructure of relations between social groups or categories within a community».

Si trattava quindi di momenti sociali in cui una o più fazioni rinsaldavano ilegami di sangue, rafforzavano lo spirito di gruppo attraverso la consumazionedi beni deperibili, la cui intrinseca valenza poteva essere anche amplificata perquell’occasione34, stipulavano accordi ed alleanze invocando la benedizionedegli dei e forse chiamando gli avi defunti come testimoni.

I dati fin qui proposti e collocati all’interno di un quadro ricostruttivo pre-liminare suggeriscono l’ipotesi che l’acropoli di Polizzello, al passaggio tra lal’età del Bronzo Finale e la Prima età del Ferro, potesse aver avuto le funzionidi una social arena35, intesa come spazio metaforico di comunicazione tra atto-ri, oggetti ed entità, corrispondente ad un luogo fisico di negoziazione in cui siespletano e si trasformano quelle pratiche sociali che costituiscono il nucleodella tradizione e definiscono un’identità attraverso l’affermazione di diversità.In tal caso nella reiterazione dei comportamenti che una o più fazioni hannomesso in atto in seno a pratiche negoziali, soprattutto nelle ultime 3 fasi, si sa-rebbe concretizzato progressivamente il processo di codificazione della tradi-zione di quel gruppo sociale.

Tuttavia, parallelamente a ciò, è lecito interrogarsi sulla possibilità sia che leattività collettive svolte sull’acropoli avessero anche una connotazione religio-sa o che il luogo stesso in cui esse si svolgevano venisse o meno considerato sa-cro ed infine che tali pratiche potessero aver condizionato la funzione che poil’acropoli stessa avrebbe assunto nei secoli successivi.

Facendo riferimento al modello di Renfrew36 per la definizione di un luo-go di culto in preistoria, è possibile constatare come dei 18 requisiti caratteriz-zanti di un santuario, sull’acropoli di Polizzello ne siano attestati ben 10 traquelli fondanti (tab. 1).

56

Davide Tanasi

33 Dietler 1999, pp. 141-142.34 Sostanze alcoliche o erbe officinali, opportunamente trattate, possono aumentare le loro

proprietà psicotropiche soprattutto in contesti assembleari, dove gli si associa l’effetto placebo.35 Relaki c.d.s. 36 Renfrew 1985, pp. 19-20.

Polizzello. Le orioini del santuario

Tabella 1: Elementi caratterizzanti del culto sull'acropoli di Polizzello (Renfrew 1985).

Elementi caratlerizzanti di un luogo di culto 1) Localizzazione in ambienti

naturali speciali 2) Presenza di strutture

architettoniche particolari 3) Capienza notevole

ed accessibilita visiva

4) Sacrificio di animali 5) Consumazione di cibo e bevande

6) Offerta di oggetti

7) Evidenziazione del concetto di pulizia o inquinamento dell' area

8) Grande investimento di energie nella realizzazione e gestione di specifiche strutture

9) Presenza di particolari

dispositivi portatili 10) Comunanza di atteggiamenti rituali

con ambienti funerari

Acropoli di Pol£zzell0

Pianoro sommitale della Montagna

Recinti, banchine, focolari

Spazi aperti ed edifici visivamente accessibili (recinti o vani ipetrali)

Resti di ossa animali Resti di preparazione di pasti ed impiego di vasellame da mensa

Depp. 1 e 2 e Dep. B in fossetta con pratica della rottura rituale Grande deposito di ossa anin1ali opportunamente lasciato al di sopra del Piazzale orientale Impianto di edifici in grande scala (Edificio Nord ed Edificio Est)

Stands e tubi libatori

Impiego dei tubi libatori per attivita collettive sia sull' acropoli che nell' area di culto della Necropoli Est

A tale quadro bisogna aggiungere anche il fatto che, con l'eccezione dell'impiego degli stands e dei tubi libatori, tutte le altre condizioni ed attivita caratterizzanti di un'area sacra presenti nell'acropoli di IX-VIII secolo a.C. si ritrovano inalterate nella docurnentazione del grande santuario di eta storica37.

In questa constatazione non solo si troverebbe Ia conferma indiretta della presenza di un cult place sulla Montagna di Polizzello, fin dalla sua prima occupazione, rna anche la dimostrazione che, in effetti, l'acropoli ed i suoi edifici abbiano svolto veramente Ia funzione di quella "fucina della tradizione", con cui si identifica la social arena.

37 Palermo 2006, pp. 89-92; Tanasi c.d.s c; Pappalardo infra.

Davide Tanasi

Nella ricostruzione fin qui svolta della genesi e dello sviluppo di un' area che era percepita da chi la frequentava come un luogo sacro ed al tempo stesso come lo spazio per eccellenza dell'incontro sociale, l'episodio piu problematico rest a la distruzione di quell' edi/icio-/ocus, con la cui costruzione aveva avuto inizio 1' esperienza umana sull' acropoli.

L'incendio, l'abbandono ed il collasso progressive dell'Edificio Nord, non possono essere interpretati come un fatto accidentale. La simultanea cessazione di ogni attivita nelle aree aperte ad esso connesse e nelle capanne 1 e 2, sono il sintomo di una mutazione drastica. In questo senso le due deposizioni, 1 e 2, rappresentano gli unici timidi, isolati ed i.mmediati tentativi di restaurazione della funzione dell'Edificio e dell'intera zona, che non avranno alcun seguito.

In concomitanza ali'evento distruttivo occorso sull'acropoli, due impmtanti testimonianze provengono dai siti di Sabucina e Monte Maio. Nel primo caso intorno alia meta del IX secolo a.C., la vita del centro avrebbe subito una brusca interruzione a seguito di una distruzione violenta, forse riconducibile ad episodi locali di competizione tra gruppi sicani, come dimostrerebbero i livelli soprastanti alia distruzione, seguiti da una fase di abbandono, su cui successivamente si sarebbe impiantati l'abitato indigene protostorico38. Sempre nel corso dello stesso IX secolo a.C., a Monte Maio, un incendio avrebbe distrutto una parte delle imponenti strutture di terza fase del cosiddetto anaktoron, imponendo una sostanziale modifica planimetrica39.

Tali incendi e "distruzioni localizzate", cui seguono periodi piu o meno brevi di abbandono, a nostro parere andrebbero interpretati come il risultato di un temporaneo conflitto tra diverse fazioni operanti su un medesimo livello sodale, facenti parte dello stesso gruppo indigene.

In questo senso, con la meta del IX secolo a.C., ali'interno della comunita di Polizzello, una o piu fazioni si sarebbero, verisimilmente, trovate in conflitto con quella (o quelle) che aveva scelto l'acropoli come luogo in cui svolgere le proprie pratiche sociali e religiose. L'esito di tale attrito sarebbe stato la disfatta di quest'ultima, la distruzione dell'edificio piu rappresentativo e la proibizione di fare ritorno sulla collina dell' acropoli. Cosi le deposizioni 1 e 2 restarono, dunque, gli unici estremi tentativi da parte degli sconfitti di riprendere possesso almeno idealmente delloro spazio.

Ma cosa determino aliora, subito dopo, la rioccupazione dell 'acropoli e la riproposizione sostanzialmente immutata ali'interno di nuovi edifici di quelle attivita che vi si svolgevano in precedenza?

Secondo i principi della landscape archaeology40, nelle scelte che guidano un gruppo nella costruzione di un edificio di particolare importanza, per le attivita sociali, il paesaggio puo influire in modo rilevante sia a livello strutturale che

38 Mollo Mezzena 1993, pp. 143-161. 39 Panvini 1997, pp. 499-501. 40 Schama 1995; Fitzjhon 2007, pp. 143 -155.

Polizzello. Le orioini del santuario

ideologico. [;influenza strutturale dipende dalle necessita costruttive che una particolare conformazione del terreno potrebbe semplificare. I;ascendente ideologico, invece, si esplicita in modo che un luogo eli culto, col passare del tempo, veda amplificato il suo significate per effetto della memoria, cosl come un edificio, che ad esempio, puc non avere carattere necessariamente sacro, per lo stesso meccanismo, diventa tale nella tradizione collettiva (landscape metaphore). La memoria collettiva si rivela, nellungo periodo, talmente forte da soprawivere ad ogni forma eli "frattura culturale" al punto che eventuali nuovi venuti (o nuove fazioni) sono portati a legittimare illoro potere occupando illuogo in questione, attraverso un processo definito eli re-reading the landscape41.

Solo ipotizzando un conflitto tra diverse fazioni eli un identico sistema sodale eterarchico, si possono spiegare la distruzione dell'Edificio Nord, l'immediato tentativo eli riconsacrazione dell' area, ultimo atto del gruppo perdente, la conseguente costruzione dell'Eclificio Est, nella sostanza molto vicino al prece· dente, e la ripetizione, con poche moclifiche da parte della nuova fazione, eli tutto il cerimoniale incentrato su banchetti e libagioni comunitarie, attestato in precedenza.

Infine, sebbene il riconoscimento eli una funzione sociale e religiosa dell'acropoli eli Polizzello, sin dal primo momento della sua occupazione, in quello che abbiamo definito come l'antefatto del grande santuario sicano, rappresenta un notevole passo avanti nella ricostruzione delle dinamiche culturali indigene, il problema della localizzazione, in questo periodo, dell'abitato e della relativa necropoli della Montagna resta ancora aperto. Nell'area dell'insediamento eli eta storica, infatti, non sono state individuate tracce anteriori alla fine dell'VIII secolo a.C.42 ed allo stesso modo, le testimonianze inquadrabili nell' eta del Bronzo Finale si lirnitano a poche tombe nell' area della Necropoli Est ed a un solo sepolcro nel versante nord43.

Soltanto con la prosecuzione della ricerca archeologica e l'identificazione e l'interpretazione degli ambienti in cui gli indigeni eli Polizzello vissero e morirono sara possibile comprendere appieno la motivazione che li spinse per secoli a raccogliersi in assemblea su quella vetta sacra.

41 Tilley 1994; ld. 1999. 42 De Miro 1999, p . 189.

Davide Tanasi"

43 T. 1, t. 24/sep. 1, t. 49 bis, t. 51 bis (Est) e t. 48 bis (Nord), i cui corredi sono in esposizione al Museo Archeologico di Caltanissetta; cfr. anche Palermo- Tanasi 2006, pp. 91-92, fig. 2.

'' Sono grato al prof. Dario Palermo per la fiducia accordatami nell'avermi affidato lo svolgirnento di questa ricerca ed alia dott.ssa Simona Todaro per i preziosi consigli che mi han no aiutato a migliorare il presente contributo.

Eleonora Pappalardo

D Sacello E e Ia nascita del santuario

Sin dai tempi dei primi scavi sistematici condotti sull'acropoli di Polizzello dalla Soprintendenza di Agrigento, sotto la direzione di Ernesto De Miro, le notizie relative all'articolazione dell'area sacra avevano segnato una fase significativa nell' ambito delle ricerche condotte sui centri indigeni della Sicilia di eta alto-arcaica44. ll santuario di Polizzello veniva, dunque, a collocarsi all'interno di un quadro cronologico e culturale cruciale, sebbene non ancora del tutto chiaro, riguardante l'organizzazione dello spazio sacro e abitativo e la gestione del territorio da parte di quei gruppi noti come "sicani" che tanta parte ebbero nelle generali dinamiche sociali e pelitiche del periodo della colonizzazione greca dell'isola e di quello immediatamente precedente45. Gia nella planimetria generale del pianoro sommitale affioravano la complessita e la singolarita dell'articolazione dello spazio sacro che portavano lo scavatore a rico· struire l'immagine di un "santuario egemone e catalizzatore di tutto il territorio specifico dell' area sicana, se non una sorta di centro religiose pansicano" e quell a di un "culto di divinita distribuite a gruppi per santuari, senza sensibili differenze tra le vade offerte"46_ Si delineava, dunque, il quadro di una societa aperta agli apporti egei e, in genere, greco-orientali.

La questione, tuttavia, rimaneva aperta. Restavano da individuare il momenta e l'evento propulsivo a cui far risalire tra l'XI e l'VIII sec. quel particolare comportamento della cultura sicana in eta storica.

Le recenti indagini hanno chiarito ulteriormente gli elementi relativi alle vicissitudini storiche e archeologiche del sito grazie allo scavo condotto in tutta l'area fino ai livelli di roccia, e questo tanto in termini di rapporti strutturali, sia verticali che orizzontali, quanto in termini di evidenza materiale, risultando in realta differenti i manufatti provenienti dai gruppi di sacelli47.

La relazione di D. Tanasi ha offerto un quadro sicuramente nuovo e cettamente significative per la conoscenza di cio che "era" l'acropoli di Polizzello prima della forn1azione del complesso e articolato santuario di VIINI sec. a. C. noto gia dagli scavi De Miro48. AI momento, dunque, si delineano due tipi di evidenza relativi all' area sacra: uno da riferire all'antefatto, l'altro al momento di maggiore sviluppo in termini tanto architettonid quanto organizzativi e, dunque, cultuali. La campagna di scavo condotta sulla Montagna di Polizzello nel

44 De Miro 1988; Id. 1988-89; Id. 1991. 45 Galvagno 2006, con bibliografia; La Rosa 1989; Id. 1996; Palermo 1996; Id. 1999; Id.

c.d.s b; Per un quadro del passaggio dalle tipologie insediative indigene a quelle di stampo greco si veda, inoltre, Spatafora 1997, in particolare pp. 151-155.

46 De NJjro 1988-89, p. 39. 47 Palermo 2003; Id. 2005; Id. 2006; Palermo-Tanasi 2006; Pappalardo c.d.s a; Ead. c.d.s

b. Peril quadro completo dei manufatti provenienti daU'acropoli di Polizzello si veda Palermo - Panvini - G uzzone c.d.s.

48 Tanasi supra.

2004 ci ha dato la possibilità di cogliere il passaggio tra questi due momenti49.Nell’area centro-occidentale dell’acropoli risparmiata dagli scavi degli anni

’80 è venuto alla luce un monumentale sacello a pianta circolare di circa 15 mdi diametro, collocato proprio al centro dei due gruppi di edifici precedente-mente indagati, A e B a Nord, C e D a Sud e immediatamente al di sopra di al-cuni tratti di strutture rettilinee riferibili all’ultimo momento delle fasi più an-tiche già descritte da D. Tanasi (Fase IV).

Al momento del rinvenimento, il sacello “E” si presentava come una monu-mentale piattaforma circolare a gradoni50; due muri anulari concentrici posti adiversa quota e caratterizzati da differenti tecniche costruttive delimitano un“disco” centrale, pavimentato con un selciato di pietre di medie e piccole di-mensioni alternate a più grandi blocchi piani e lisciati (fig. 6). Il muro esterno(M 301), posato a quota più bassa rispetto a quello interno, presenta, lungo lametà occidentale dell’edificio, una posa ad una sola fila di grossi blocchi squa-drati, disposti a raggiera su una fondazione di tre/quattro filari di blocchi altret-tanto grandi posati orizzontalmente e impostati direttamente sul piano di roc-cia; rispetto alla tecnica muraria, che potremmo definire ciclopica, del muroesterno, quella impiegata nell’anello interno, di 12,9 m di diametro, riproponela tecnica dei sacelli precedentemente indagati. Nel corso di due anni di campa-gne di scavo, l’area delimitata dai muri anulari è stata interamente scavata.

In occasione del recente convegno di Caltanissetta sulla Sicilia arcaica, chiscrive ha fornito una presentazione schematica e semplificata delle successive3 fasi di frequentazione del Sacello E, mirando soprattutto a evidenziare gli ele-menti di continuità spaziale e strutturale dell’edificio e privilegiando la III fased’uso della struttura, quella relativa al VI sec. e rilevante ai fini delle tematicheoggetto del congresso51. In quella occasione è stata presentata una panorami-ca dei momenti di vita del sacello, dall’alto verso il basso; ovvero dalla monu-mentale piattaforma a gradoni, interamente pavimentata a selciato litico e do-tata di un sistema di copertura fittile a tegole e coppi, databile entro la metà delVI sec. a.C., al più antico sacello circolare, quello di I fase, inquadrabile intor-no alla seconda metà dell’VIII.

In questa sede, secondo un criterio di continuità logica e cronologica conl’intervento che mi ha preceduto, partiremo dal basso, proprio per tentare dicogliere il momento in cui l’acropoli di Polizzello “divenne” un santuario,un’area, cioè, destinata ad attività “essenzialmente” di carattere religioso e cul-tuale, in cui azioni e comportamenti a sfondo rituale, rilevabili nell’analisi delrecord archeologico, possano essere ricondotte esclusivamente alla sfera del sa-cro (fig. 6). Tale tipo di indagine, tuttavia, si presta a facili equivoci e frainten-

61

Polizzello. Le origini del santuario

49 Palermo 2006, pp. 90-92. 50 Per una più dettagliata descrizione delle caratteristiche architettoniche e delle fasi crono-

logiche del sacello E si veda: Pappalardo c.d.s b.51 Pappalardo c.d.s a.

Eleonora Pappalardo

climenti eli carattere interpretative. E dunque importante scindere i due momenti eli analisi: quello oggettivo, relativo ali'evidenza archeologica, da quello interpretative, finalizzato alia ricostruzione storica. ll sacello E eli I fase, cronologicamente collocabile nell'arco eli tempo che va dalia meta alia fine dell'VIII secolo, lambendo forse i primissimi decenni del VII, era stato mantenuto pressoche intatto al eli sotto dei due edifici successivi (fig. 6).

Dati stratigrafici: come gia detto, al momento del rinvenimento 1' edificio presentava ancora intatti i due anelli murari anulari, eli tecnica e dimensioni sensibilmente diverse (ciclopico e dotato eli profonde fondazioni quello estemo, M 301; a sacco eli terrae pietrame, privo eli fondazioni e del tutto identico a quello proprio dei sacelli gia noti sull'acropoli quello intemo, M 302). Un significative dislivello, inoltre, e stato rilevato tra i due muri, tanto in corrispondenza del piano eli posa quanto della sommita degli stessi. Dali'analisi autoptica delle relazioni fisiche e stratigrafiche e emerso inoltre che il piano pavimentale da rifeeire alla fase pili antica (US 307) non costituiva un sistema sincronico col muro anulare interno (USM 302), in quanto a quota pili bassa rispetto alla sua linea eli posa, bensl proseguiva al disotto eli quello in tutti i punti dell'area indagata, testimoniando, evidentemente, la sua seriorita rispetto ad esso. ll pavimento US 307 si estendeva, invece, anche al di fuori del sacello, sui versante orientale, dove sembrava costituire sistema col pili basso anello eli muro esterno, M 301.

La I Fase, dunque, e rappresentata da un nucleo strutturale originario, costituito dal battuto pavimentale in argilla US 307 e dal muro anulare esterno M 301. Una grande capanna sacello circolare, Ia cui Iastra di cottura centrale, ricavata su un ampio letto eli argilla bianco-giallastra ricco di pietrisco, raggiungeva dimensioni inusitate eli 3,10 min senso Est-Ovest e 2,60 min senso NordSud. Caratterizzano il pili antico momento eli frequentazione del sacello evidenti resti eli pasto, nella forma eli ossa interamente e parzialmente combuste, localizzate prevalentemente, nel punto centrale del focolare, al eli fuori eli esso e all'interno del suo spessore (al centro del focolare e stato rinvenuto un tratto eli como eli cervo).

Quasi a ridosso delletto d'argilla giaceva un vasetto a calice, rosso in superfide, decorato a impressione e incisione secondo lo schema della cerarnica cosiddetta eli Polizzello - S. Angelo Muxaro (fig. 7). Lo spessore del focolare, che in alcuni punti raggiunge i 20/25 em, lascia supporre un suo utilizzo relativamente prolungato nel tempo. In corrispondenza del margine sud-occidentale delletto d'argilla del focolare e stato rinvenuto un primo singolare strumento litico, una punta eli materiale quarzoso, dalle estrernita seghettate. Dello stesso materiale sono costituiti altri due strumenti da taglio, rinvenuti ad Ovest, affiancati e poggiati, in modo apparentemente intenzionale, su uno spesso allettamento argilloso giallastro delimitate da piccoli ciottoli eli argilla chiara solidificata, molto simile a quello, pili grande, alloggiante il focolare centrale (fig. 7): si tratta eli una lama seghettata su ambo i lati, ingrossata ad un'estremita, e eli

g_ una larga punta con base mozzata.

Polizzello. Le orioini del santuario

TI sacello E di I fase sembra contribuire a colmare quel gap cronologico finora registrato nel sito in relazione aile capanne sacello circolari. Esso trova un confronto significative con la capanna circolare di Montagnoli, datata dallo scavatore all'VIII sec. a.C. sulla base dei rinvenimenti ceramici del tutto simili ai nostri52 . La collocazione nel pw1to centrale dell' Acropoli, le dimensioni, nonche le murature ciclopiche che ne costituiscono il perimetro ad Ovest e che ricordano quelle degli antichi e ormai abbandonati anaktora isolani testimoniano senz' altro del rilievo dell' edificio nello spirito del centro. Si tratta, come accennato, di un nucleo strutturale monumentale in cui la novita del modulo circolare non puo essere scissa dalla imponenza degli apparecchi murari a Ovest (a una sola fila di enormi blocchi pseudo-trapezoidali posati a raggiera su possenti fondazioni di 4 o piu filari di pietre), dalla accurata fattura del battuto pavimentale e dalla natura e dimensioni del focolare centrale. TI rinvenimento di numerose ossa animali in associazione con gli strumenti litici impiegati nella lavorazio· ne e nel sezionamento delle carni parla, inoltre, in favore di un contesto in cui venivano preparati e consumati pasti. La deposizione della pisside su piede a ridosso del focolare e dei citati strumenti da taglio posti l'uno accanto all'altro, in posizione inversa, sulletto d'argilla, invece, va associata ad un gesto di carattere rituale. Rispetto alia fase precedente (la cosiddetta fase IV descritta da D. Tanasi), dunque, sembrerebbe che, in linea generale, la funzione dell'acropoli sia rimasta invariata: luogo di riunione in cui venivano consumati pasti collettivi che, sulla base degli dementi di contesto, possono essere ricondotti ad una sfera cultuale, probabilmente, almeno all'inizio, non disgiw1ta da quella sociale53.

Ricostruire la natura delle pratiche che si svolgevano all'interno del sacello E di prima fase, doe intorno alia seconda meta dell'VIII sec. a.C.54, rappresen-

52 Si tratta della capanna n. 7. A differenza di questa, tuttavia, il nostro non restituisce, per questa fase, tracce di copertura e di elevato. AI momemo non e possibile stabilire se Ia mancanza di segni da riferire al sistema di alzato del sacello E di I fase sia imputabile alia mancanza di questi o alia sovrapposizione di e\ridenze successive (Castellana 2000).

53 Sulla base del calcolo del diametro del sacello E di I Fase, circa 15 m, e possibile ricostruire una circonferenza di quasi 50 m, alJ'interno della quale, verosimilmente, potevano trovare posto a sedere altrettanti, se non piu, indi\ridui. Che questi fossero coinvolti simultaneamente in atti\rita simposiache e, inoltre, testimoniato, dalle notevoli dimensioni del focolare. Tale tipo di atti\rita, come sottolineato altrove, si manterra costante durante Ia seconda fase di \rita del sacello, quando, ristretto il perimetro attraverso Ia costruzione di un secondo e interno muro anulare e ridotte le dimensioni del focolare centrale, verra disteso un pavimenro in fitto selciato di pierre eli medie e piccole dimensioni al di sopra del quale rimangono i segni visibili di rituali analoghi (peril problema del passaggio dal modulo rettilineo a quello circolare, con riferimemo ad edifici dalle connotazioni cerimoniali, si veda Cooper - Morris 1990).

54 Lo strato US 307, sfortunatameme, non ha restituito materiali databili con precisione, ciato che in esso coesistono forme di tradizione piu antica che hanno avuto una cetta longe\rita e frammenti con moti\ri decorati\ri, come le striature o il triangolo multiplo, che rimanderebbero ad unacronologia piu bassa. Si ricorda, inoltre, che il piano pavimentale in argilla battuta si mostrava al momenro del rinvenimento quasi del tutto ripulito. L'unico esemplare rinvenuto in situ, il vaso a calice (83), a giudicare dalla tipologia e per Ia presenza della decorazione impressa,

ta un passo ulteriore nel processo di ricostruzione storica e reca con sé il rischioinsito nei tentativi di indagare il passato attravesro strumenti, tanto logici quan-to terminologici, mutuati dal presente.

L’interpretazione della sfera religiosa come esito del lungo percorso di edi-ficazione della sacralità, ovviamente calato nel suo proprio e circostanziale con-testo sociale, politico ed economico, è imprescindibile dai singoli elementi dicontesto (dislocazione; ciò che c’era prima; ciò che ci sarà poi; record archeo-logico etc.) e dei significati che essi recano. La ricostruzione del sacro sulla ba-se dell’evidenza archeologica, dunque, soffre dei limiti dell’evidenza stessa. Ciòche appare sul campo è ciò che resta di uno o più atti dei quali possiamo a sten-to cogliere il momento conclusivo e solo ipotizzare il “movente” iniziale. Tan-to più difficile, inoltre, è il processo di ricostruzione di pratiche religiose in con-testi indigeni di periodi anteriori alla fine del VII inizi VI secolo, quando l’“iconicità” della divinità, spesso direttamente associata all’oikos, permetteràuna più chiara lettura del fenomeno sacro. Per il periodo precedente, in gene-rale, le espressioni religiose si collegano alle manifestazioni della natura, neltentativo di istaurare un rapporto di reciprocità con le sfere che sovrintendo-no alla sopravvivenza delle comunità. Usando le parole di Rosamaria Albane-se Procelli, “per la Sicilia una piena affermazione della concezione votiva delsacro si ha solo nella prima età del ferro, quando, appunto, si instaura quel rap-porto di mutuo scambio tra uomo e divinità” 55. Di tale rapporto la ricerca ar-cheologica ci restituisce, spesso solo parzialmente, l’esito di azioni e comporta-menti.

Possiamo, tuttavia, essere certi del fatto che la costruzione del sacello E, ametà VIII sec. a.C., dovette certamente richiedere uno sforzo non indifferentealla comunità ivi stanziata. Vogliamo ricordare, inoltre, che allo stato attualedell’indagine, risulta che il muro perimetrale del pianoro, ad oggi noto come“temenos”, del quale si conservano per esteso solo i margini orientale e setten-trionale, fu probabilmente edificato nello stesso periodo. Nel corso delle piùrecenti campagne di scavo è stato, infatti, individuato, nel settore nord, quelloche sembrerebbe a tutti gli effetti il primo, monumentale ingresso all’area sa-cra, culminante in una sorta di dromos orientato in direzione del sacello E. Ilquadro che si delinea, dunque, è quello di una fase di intenso sforzo collettivo,compiuto dagli abitanti del sottostante piano della città, per il quale era già te-stimoniata frequentazione a partire dalla seconda metà dell’VIII secolo56.

64

Eleonora Pappalardo

andrebbe collocato in seno all’VIII secolo a.C. Inoltre, ancora una volta, si registra una certa pre-valenza di forme aperte come coppe o bacini. A questi si associa un frammento di clipeo, imi-tante il domed lid cretese, che lascerebbe supporre una datazione, tenendo conto della sequen-za stratigrafica, intorno alla metà dell’VIII secolo a.C. (per una descrizione dettagliata dei reper-ti ceramici provenienti dallo scavo si veda Pappalardo c.d.s b).

55 Albanese Procelli 2003, pp. 112-121, in particolare, p. 112. 56 De Miro 1999.

I materiali rinvenuti all’interno dell’edificio e riferibili alla I Fase, il vasetto acalice rotto in antico deposto al margine del focolare, gli strumenti litici seghet-tati probabilmente impiegati nelle diverse fasi di sezionamento delle carni, non-ché le ossa, in gran parte combuste, rivenute dentro e fuori il focolare segnanol’ultimo atto compiuto all’interno dell’edificio. Essi erano visibili e probabilmen-te furono intenzionalmente mantenuti “in situ” al momento della costruzione delsacello E di II fase, un momento non determinabile con esattezza, ma a ragioneinquadrabile agli inizi del VII secolo, quando un minore anello murario (M 302)fu edificato, concentrico al primo, secondo le nuove consuetudini costruttive.

A questa fase facciamo risalire il primo momento di allargamento del san-tuario, dettato probabilmente dall’esigenza di meglio articolare e organizzarel’attività religiosa e rituale sull’Acropoli. Mentre l’edificio E viene ridimensio-nato attraverso la costruzione del minore e più alto muro interno M 302 che,va sottolineato, risparmia rispettosamente l’anello murario esterno preesisten-te di cui, contestualmente, copre, senza distruggere, il piano d’uso, immediata-mente a Nord viene edificato un secondo sacello circolare, il sacello A. La pri-ma fase di quest’ultimo, individuata da E. De Miro negli anni ’80, presentavaun pavimento in acciottolato a scaglie e si daterebbe nell’ambito della primametà del VII secolo, essendo la seconda fase datata circa al 640 sulla base diuna deposizione con skyphos a levrieri di tipo protocorinzio tardo57. Essa sa-rebbe, dunque, ripetiamo, contemporanea alla II fase del sacello E, quando, ri-dotto il perimetro interno, venne posato un pavimento in fitto selciato di pie-tre di piccole e medie dimensioni. Un ampio focolare di forma sub-circolare,evidentemente danneggiato dalla sovrapposizione delle pesanti strutture suc-cessive, era stato ricavato nell’area centrale. Non si conservano tracce di ban-chine o di elementi di arredo relativi a questo momento. Va segnalato, tutta-via, che il selciato pavimentale, in particolar modo lungo i margini sud-occi-dentale e nord-orientale, ha restituito una impressionante quantità di ossa ani-mali, in particolare di bovini di grandi dimensioni in parte combuste (fig. 6).La scarsità della ceramica, imputabile al fatto che il sacello visse una fase suc-cessiva, è solo in parte compensata dal rinvenimento di due vasi, deposti inten-zionalmente. Si tratta di: un vasetto a calice di argilla non finissima, privo di de-corazione tranne che per gruppi di linee incise parallele, e di una coppettatroncoconica capovolta, con decorazione dipinta in bruno rossastro su fondocrema a fasce di linee parallele incrociate in corrispondenza del fondo. La con-tiguità dei due edifici e il loro utilizzo nello stesso arco di tempo, ne lascianosupporre un uso pressochè coordinato (fig. 8). È evidente che all’interno delsacello E di II fase venivano preparati e consumati pasti collettivi, testimoniati

65

Polizzello. Le origini del santuario

57 De Miro 1988, p. 29, fig. 3 (“Delle deposizioni raccolte sul piano battuto del livello 11Briferito, pertanto, alla 2a fase dell’edificio, ricordiamo… la deposizione con skyphos protocorin-zio tardo del tipo «a levrieri», databile intorno al 640 a.C.”). Si veda, inoltre, De Miro 1988-89,p. 27, fig. 5.

Eleonora P appalardo

dali'abbondante quantita eli ossa animali, e non esclueliamo chela seconda parte del rituale potesse aver luogo nel sacello A, eli minori dimensioni, ali'interno del quale, relative al secondo momento di frequentazione, sono state rinvenute le deposizioni58. A questa fase del santuario si riferiscono inoltre due bothroi, o fossette votive, ricavate entrambe nell' area a Nord-Est eli A, nella zona successivamente ricoperta da sacello B. Si tratta eli due fossette scavate nella roccia, contenenti, Ia prima un oinochoe a lungo collo deposta su uno straterello eli terra bruciata e cenere contenente ossa animali eli piccole elimensioni, la seconda un vaso dello stesso tipo associato a 13 astragali semicombusti, un vago in osso, e uno in pasta vitrea.

Tra il VII e il VI secolo una rinnovata esigenza eli monumentalizzare e riorganizzare I' acropoli porta alia sistemazione dell' area come oggi si configura. II pianoro somm.itale eliventa un dedalo eli edifici e strutture destinati al culto ed alle attivita ad esso connesse, in cui il modulo circolare prevale nettamente (fig. 1). La dislocazione dei sacelli, Ia presenza eli portichetti, vestiboli, anfratti; Ia quantita e la varieta delle deposizioni ora connesse alia sfera maschile guerriera, ora a quella femminile legata alia fertilita, il perpetrarsi dell' elemento ctonio legato alia terra e ai suoi deli inelicano una nuova concezione del sacro, alia base della quale sta la necessita eli articolare in modo piu complesso e organico il santuario59.

Un' esigenza che, probabilmente, e inscinelibile dalia necessita eli affermare, in quel momento, Ia propria identita, sia essa etnica, sociale o culturale eli fronte a un fenomeno che, evidentemente, lo richiedeva. ll bisogno di affermare Ia propria identita come elistinta da altre si manifesta in modo piu immeeliatamente percepibile, secondo Hodder60, in momenti eli particolare "stress'', economico o politico.

Un tipo analogo di "stress" dovette probabilmente portare, circa un secolo e mezzo prima, alia costruzione del Sacello E eli I fase, di 15 metri eli eliametro, con murature ciclopiche, collocato su un altura dominante il territorio circostante, cinta da uno spesso muro che si apriva in direzione dell'unico edificio ali ora esistente sull' acropoli verso il quale convogliava 1' acceso.

Creeliamo che in questo momento si edificarono le basi del santuario eli Polizzello. Secondo uno schema che vede nel passaggio dalle precedenti strutture rettilinee al modulo circolare il primo tentativo eli affermazione eli un'identita che probabilmente riconosceva nell'edificio circolare la struttura ad essa

58 Una dettagliata descrizione dello scavo e dei rinvenimenti effettuati all'interno dei sacelli A e B, solo parzialmente scavati dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA di Agrigento, e fornita in Tanasi c.d.s. c.

59 Sulla natura dei culti praticati sull'acropoli di PolizzeUo in eta arcaica si e espresso Datio Palermo (Palermo c.d.s).

60 Hodder 1982 ("the material culture distinctions are in part maintained in order to justify between-group competition and negative reciprocity, and that such patterning may increase in times of economic and politic stress").

Polizzello. Le orioini del santuario

piu familiare, che si ricollegava direttamente all'antica traelizione del Bronzo Tardo, alle genti eli Pantalica Nord. In questo senso, il vicino sito di Sabucina ci offre un confronto a nostro parere significative, allorquando, in fase di organizzazione del santuario eli VII-VI secolo, al cosiddetto edificio D, a pianta trapezoidale, si sostituisce la capanna sa cello 7, eelificata ex-novo secondo schemi costruttivi analoghi a quelli rilevabili a Polizzello, e, contestualmente, viene materialmente recuperata e riutilizzata a scopi cultuali 1' aeliacente capanna circolare 15, la cui costruzione risale al Bronzo Finale, alla fase definita dalla Mollo Mezzena III b, inquadrabile nell' orizzonte Pantalica61. Si tratta, probabilmente, del recupero eli una tradizione comune che, a Polizzello, si verifica gia nell'VIII secolo attraverso un gesto clamoroso forse, come gia accennato daD. Palermo in fase introduttiva, la reazione eli un gruppo ineligeno ai primi arrivi dei coloni greci sull'isola, evento la cui eco probabilmente aveva raggiunto le zone piu interne della Sicilia, o, forse, 1' esito eli clinamiche interne al mondo in· eligeno. E un dato, comunque, che l'enfasi data al santuario sicano, del quale il sacello E eli I Fase costituisce chiaramente il primo tassello, durera e si sviluppera progressivamente fino alla prima meta del VI secolo, quando dementi sicani ed apporti greci sembrano ormai convivere nelle scelte architettoniche e nella produzione artigianale in un sistema eli mutuo scambio in cui fino alla fine sara possibile scorgere la volonta eli autoaffermazione dell' elemento inelige-no.

Eleonora Pappalardo

61 Mollo Mezzena 1993, p. 143; Panvini 2003, p. 43.

BIBLIOGRAFIA

Albanese Procelli 2003 = R.M. Albanese Procelli, Sicani, Siculi, Elimi. Forme di identi-tà, modi di contatto e processi di trasformazione, Milano 2003.

Alberti 2006 = G. Alberti, Per una “gerarchia sociale” a Thapsos: analisi contestuale del-le evidenze funerarie e segni di stratificazione, in RivScPr LVI, 2006, pp. 369-427.

Amari 2004 = S. Amari, Tipologia dei materiali, in G. Rizza – D. Palermo (a cura di),La necropoli di Sant’Angelo Muxaro. Scavi Orsi – Zanotti Bianco 1931–1932, in CA-SA 24–25, 1985–1986, (2004), pp. 129–178.

Bernabò Brea – Cavalier 1980 = L. Bernabò Brea – M. Cavalier, Meligunìs Lipára vol.I, Palermo 1960.

Bogucki 1999 = P. Bogucki, The Origins of Human Society, Oxford 1999.Brumfiel 1995 = E.M. Brumfiel, Heterarchy and the analysis of complex societes: com-

ments, in R.M. Ehrenreich - C.L. Crumley - J.E. Levy (a cura di), Heterarchy andthe analysis of complex societies, in AAA 1995, pp. 125-131.

Castellana 1988–1989 = G. Castellana, Ricerche nel territorio di Agrigento, in Kokalos34–35, 1988–1989, pp. 503–540.

Castellana 2000 = G. Castellana, Nuovi dati sull’insediamento di Montagnoli pressoMenfi, in Atti delle Terze Giornate Internazionali di Studi sull’area elima, (Gibelli-na, Erice, Contessa Entellina, 23-26 ottobre 1997), Pisa-Gibellina 2000, pp. 263-271.

Cooper – Morris 1990 = F. Cooper – S. Morris, Dining in Round Buildings, in Sympo-tica. A Symposium on the “Symposion”, Oxford 1990, pp. 66-85.

De Cesare – Gargini 1997 = M. De Cesare – M. Gargini, Monte Finestrelle di Gibelli-na: Nota preliminare sulla prima campagna di scavo, in Atti delle Seconde Giornateinternazionali di studi sull’area elima, (Gibellina, 22–26 Ottobre 1994), Pisa–Gibel-lina 1997, pp. 371–374.

De Miro1988 = E. De Miro, Polizzello, centro della Sikania, in QuadMess 3, 1988, pp.25-41.

De Miro1988-89 = E. De Miro, Gli indigeni della Sicilia centro-meridionale, in KokalosXXXIV-XXXV, 1988-89, I, pp. 19-46.

De Miro 1991 = E. De Miro, Eredità egeo-micenee ed alto arcaismo in Sicilia. Nuove ri-cerche, in La transizione dal miceneo all’alto arcaismo. Dal palazzo alla città, Roma1991, pp. 593-617.

De Miro 1999 = E. De Miro, L’organizzazione abitativa e dello spazio nei centri indige-ni delle valli del Salso e del Platani, in M. Barra Bagnasco – E. De Miro – A. Pinzo-68

Dario Palermo, Davide Tanasi, Eleonora Pappalardo

ne (a cura di), Origine e incontri di culture nell’antichità. Magna Grecia e Sicilia. Sta-to degli studi e prospettive di ricerca, Atti dell’incontro di studi (Messina, 2–4 dicem-bre 1996), Soveria Mannelli 1999, pp. 187–193.

Dietler 1999 = M. Dietler, Rituals of commensality and the politics of state formation inthe “princely” societies of early Iron age Europe, in P. Ruby (a cura di), Les Princesde la Protohistoire et l’Émergence de l’État, (Napoli, 27-29 ottobre 1994), Napoli-Roma 1999, pp. 135-152.

Earle 1991 = T. Earle, The evolutions of chiefdoms, in T. Earle (a cura di), Chiefdoms:Power, Economy, and Ideology, Cambridge 1991, pp. 1-15.

Fatta 1983 = V. Fatta (ed), La ceramica geometrica di Sant’Angelo Muxaro, Palermo1983.

Fitzjhon 2007 = M. Fitzjhon, A cognitive approach to an upland landscape, in M. Fitz-john (a cura di), Uplands of Ancient Sicily and Calabria. The archaeology of landsca-pe revisited, (Accordia Specialist Study on Italy 13), London 2007, pp. 143-155.

Galvagno 2006 = E. Galvagno, I Sicani: profilo storico, in C. Guzzone (a cura di), Sika-nia. Tesori archeologici dalla Sicilia centro-meridionale (secoli XIII-VI sec. a.C.). Ca-tania 2006, pp. 25-32.

Guzzone – Palermo - Panvini c.d.s. = C. Guzzone – D. Palermo – R. Panvini (a curadi), Montagna di Polizzello. Campagna di scavo 2004, Viterbo, in c.d.s.

Hayden 1995 = B. Hayden, Pathways to Power: Principles for Creating SocioeconomicInequalities, in T. D. Price – G. M. Feinman (a cura di), Foundations of Social Ine-quality, New York 1995, pp. 15- 86.

Hayden 2001 = B. Hayden, Fabulos feasts. A prolegomenon to the importance of fea-sting, in M. Dietler – B. Hayden (a cura di), Feasts: Archaeological and Ethnogra-phic Perspective on Food, Politics and Power, Washington 2001, pp. 23-64.

Hodder 1982 = I. Hodder, Symbols in Actions, Cambridge, 1982.Holmgren 2004 = R. Holmgren, “Money on the hoof”. The astragalus bone – religion,

gaming and primitive money, in B. Santillo Frizell (a cura di), Pecus. Proceedings ofthe conference at the Swedish Institute at Rome (September 9-12, 2002), Rome 2004,pp. 212-220.

La Rosa 1989 = V. La Rosa, Le popolazioni della Sicilia: Sicani, Siculi, Elimi, in G. Pu-gliese Carratelli (a cura di), Italia omnium terrarum parens, Milano 1989, pp. 3-112.

La Rosa 1993-1994 = V. La Rosa, Influenze di tipo egeo e paleogreco in Sicilia, in Koka-los XXXIX-XL, 1993-1994, pp. 9-47.

La Rosa 1996 = V. La Rosa, L’incontro dei coloni greci con le genti panelleniche della Si-cilia, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), I Greci in Occidente, Milano 1996.

La Rosa 2001 = V. La Rosa, Una nuova tomba nel territorio di Milena ed il processo diinterazione culturale fra Oriente e Occidente nella Sicilia del Bronzo finale, in M.C.Martinelli - U. Spigo (a cura di), Studi di Preistoria e Protostoria in onore di LuigiBernabò Brea, (Quaderni del Museo Archeologico Regionale Eoliano “Luigi Ber-nabò Brea”, suppl. I), Messina 2001, pp. 305–315.

Mannino – Spatafora 1995 = G. Mannino – F. Spatafora, Mokarta. La necropoli di Crestadi Gallo, Quaderni del Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” suppl. 1, 1995. 69

Polizzello. Le origini del santuario

Mannino 1994 = G. Mannino, Ricerche preistoriche nel territorio di Partanna, in S. Tu-sa (a cura di), La preistoria del basso Belice e della Sicilia meridionale nel quadro del-la preistoria siciliana e mediterranea, Palermo 1994, pp. 125–176.

Militello 2004 = P. Militello, Commercianti, architetti ed artigiani, Riflessioni sulla pre-senza micenea nell’area iblea, in V. La Rosa (a cura di), Le presenze micenee nel ter-ritorio siracusano, Atti del Primo simposio siracusano di preistoria siciliana (Siracusa,15-16 dicembre 2003), Padova 2004, pp. 293-334.

Mollo Mezzena 1993 = R. Mollo Mezzena, Sabucina, recenti scavi nell’area fuori le mu-ra. Risultati e problematiche, in Storia e Archeologia della media e bassa valle dell’-Himera, Atti del convegno, (Licata - Caltanissetta, 30–31 maggio 1987), Palermo1993, pp. 137–181.

Morris 2002 et alii = I. Morris – T. Jackman, E. Blake – S. Tusa, Stanford UniversityExcavations on the Acropolis of Monte Polizzo, Sicily, II: Preliminary Report on the2001 Season, in MAAR XLVIII, 2002, pp. 153–198.

Palermo 1981 = D. Palermo, Contributi alla conoscenza dell’età del ferro in Sicilia. Po-lizzello, in CASA XX, 1981, pp. 103–148.

Palermo 1996 = D. Palermo, Tradizione indigena e apporti greci nelle culture della Sici-lia centro-meridionale: il caso di Sant’Angelo Muxaro, in R. Leighton (a cura di), Ear-ly societies in Sicily, new development in archaeological research (Accordia Spec. St.on Italy, 5), London 1996, pp. 147-154.

Palermo 1999 = D. Palermo, Il mondo indigeno, in L’arte antica in Sicilia (La Sicilia Ri-cercata), 1, Palermo 1999, pp. 19-23.

Palermo 2003 = D. Palermo, La ripresa degli scavi sulla Montagna di Polizzello, in Oriz-zonti IV, 2003, pp. 95-99.

Palermo 2006 = D. Palermo, I santuari dell’area sicana, in C. Guzzone (a cura di), Si-kania. Tesori archeologici dalla Sicilia centro-meridionale (secoli XIII-VI sec. a.C.).Catania 2006, pp. 89-92.

Palermo c.d.s. a = D. Palermo, Pasti rituali a Polizzello, in Cibo per gli uomini, cibo pergli dei. Archeologia del pasto rituale, Riunione Scientifica, (Piazza Armerina, 4-8Maggio 2005), in c.d.s.

Palermo c.d.s. b = D. Palermo, Rapporti tra Indigeni e Greci, in R. Panvini - L. Sole (acura di), La Sicilia in età arcaica. Dalle apoikiai al 480 a.C. Atti del convegno inter-nazionale, (Caltanissetta, 27-29 marzo 2008), in c.d.s.

Palermo – Tanasi 2006 = D. Palermo - D. Tanasi, Diodoro a Polizzello, in C. Miccichè– S. Modeo – L. Santagati (a cura di), in Diodoro Siculo e la Sicilia indigena, Atti delconvegno di studi, (Caltanissetta, 21-22 maggio 2005), Caltanissetta 2006, pp. 89-102.

Panvini 1986 = R. Panvini, La necropoli preistorica di Contrada Anguilla di Ribera, inM. Marazzi – S. Tusa – L. Vagnetti (a cura di ), Traffici Micenei nel Mediterraneo.Problemi storici e documentazione archeologica, Taranto 1986, pp. 113–116.

Panvini 1997 = R. Panvini, Osservazioni sulle dinamiche formative socio-culturali a Des-seuri, in S. Tusa (a cura di.), Prima Sicilia, alle origini della società siciliana, (Paler-mo, 18 ottobre – 22 dicembre 1997), Palermo 1997, pp. 493-501.70

Dario Palermo, Davide Tanasi, Eleonora Pappalardo

Polizzello. Le orioini del santuario

Panvini 2003 = R. Panvini (a cura di), Caltanissetta. Jl Museo Archeologico. Catalogo, Caltanissetta 2003.

Pappalardo c.d.s. a = E. Pappalardo, Continuita e cambiamento: nuovi dati dall' acropoli di Polz'zzello di eta arcaica, in R. Panvini - L. Sole (a cura di), La Siczlz'a in eta arcaica. Daile apozkiai al480 a. C. Atti del convegno internazionale, (Caltanissetta, 27-29 marzo 2008), in c.d.s.

Pappalardo c.cl.s. b = E. Pappalardo, Capitola 3. II settore centrale, in G uzzone- Palermo- Panvini, in c.d.s.

Perna c.d.s. = K. Perna, Capitola 4. Jl settore sud-ovest, in Guzzone- Palermo -Panvini, in c.d.s.

Peroni 1969 = R. Peroni, Pe,- uno studio dell'economia di scambio in Italz'a nel quadm dell'ambiente cultu,-ale dei secoli intorno a/Mille, in PP XXIV, 1969, pp. 134-160.

Relaki c.d.s. = M. Relaki, The Social At·enas ofTI·adition. Investigating Corpo,-ate and Individual Social Stmtegies in Ptepalatial and Protopalatial Mesara, in D. CatapotiB. Lagana (eels.), Back to the beginning, Proc. of the workshop (Athens

1-2-/2/2008), in c.d.s .

Renfrew 1985 = C. Renfrew, The Archaeology of Cult, London 1985. Schama 1995 = S. Schama, Landscape and Memmy, London 1995. Schoep - Knappett 2004 = I. Schoep - C. Knappett, Dual emergence: evolving heterar

chy, exploding hierarchy, in J. Barrett - P. Halstead (a cura di), The emergence of cz'vzkmtion revisited, Oxford 2004, pp. 21 -37.

Spatafora 1997 = F Spatafora, Tipologie abitative arcaiche nei centri indigeni occidentali. il caso di Monte Maranfusa, in H.P. Isler- D. Kach (a cura di), Sicilia oaidentale e centro-merzdionale: ricerche archeologiche nell'abitato- Wohnbauforschung in Zentral und Westsizzlien. Atti delle Giornate di Studio, (Zurigo, 28 Febbraio-3 marzo 1996), Zurich 1997, pp. 151-164.

Stanco - Tanasi c.cl.s. = F Stanco - D. Tanasi, IlJd modeling in archeologia: il caso della Montaf!.na di Polizzello, in Guzzone- Palermo- Panvini, in c.d.s.

Tanasi 2007 a = D. Tanasi, La Szkania al passaggio tra !'eta del Bronzo e l' eta del Ferro: if caso della Montagna di Polizzello, Tesi di dottorato, XIX Cicio, Universita di Torino, 2007.

Tanasi 2007b = D. Tanasi, Chapter 9. A Late Bronze Age upland sanctuary in the core of Sikania?, in M. Fitzjohn (a cura di), Uplands of Ancient Sicily and Calabria. The archaeology of landscape revisited, (Accordia Specialist Study on Italy 13 ), London 2007, pp. 157-170.

Tanasi 2008a = D. Tanasi, Chapter 7. Sicz'ly at the End of the Bronze Age: 'catching the echo', in C. Bachuber - G . Roberts (eds.), Proceedings of the Conference Forces of Trans/ormation: The End of the B1'onze Age in the Mediterranean, (0xfo1'd, 25-26 Ma1'ch 2006), Banea Monograph 1, Oxford 2008, pp. 49-56.

Tanasi 2008b = D. Tanasi, La necropoli protostorica di Montagna di Caltagirone (CT), in Praehistorica Mediterranea l , Monza 2008.

Tanasi c.d.s. a = D. Tanasi, La Montagna di Polizzello alla fine dell' Eta del Bronzo: zl caso dell'Edificio Nord sull'acropolz~ in Dai Ciclopi agli Ecisti. Societa e tem'torio nel- ....1l

la Sicilia preistorica e protostorica, Atti della XLI Riunione Scientifica dell’I.I.P.P.,(San Cipirello, 16-19 novembre 2006), in c.d.s

Tanasi c.d.s. b = D. Tanasi, Nuove evidenze ceramiche del periodo Bronzo/Ferro dal-l’acropoli della Montagna di Polizzello, in Dai Ciclopi agli Ecisti. Società e territorionella Sicilia preistorica e protostorica, Atti della XLI Riunione Scientifica dell’I.I.P.P.,(San Cipirello, 16-19 novembre 2006), in c.d.s.

Tanasi c.d.s. c = D. Tanasi, Capitolo 2. Il settore settentrionale dell’acropoli, in Guzzo-ne – Palermo – Panvini, in c.d.s.

Tilley 1994 = C. Tilley, A Phenomenology of landscape: Places, paths and monuments,Oxford 1994.

Tilley 1999 = C. Tilley, Metaphor and material culture, Oxford 1999.Tomasello 1995-1996 = F. Tomasello, Le tombe a tholos della Sicilia centro meridiona-

le, in CASA XXXIV-XXXV, 1995-1996.Wright 2001 = J. Wright, Factions and origins of leadership and identity in Mycenaean

society, in BICS 45, 2001, p. 182. Wright 2004 = J. Wright, The emergence of leadership and the rise of civilization in the

Aegean, in J. Barrett – P. Halstead (a cura di), The emergence of civilisation revisi-ted, Oxford 2004, pp. 64-89.

72

Dario Palermo, Davide Tanasi, Eleonora Pappalardo

Dario Palermo, Davide Tanasi, Eleonora Pappalardo

Fine X sec. a.C. Prima 1/2 del IX sec. a.C

0 1

( 4

~ P\3 5

w 6

\ I ~) 7

l IL§5f 8

9 10

~ 13 14 15

15 ··~'

~ 16 17 18

11

(------yr-1~-. .---------; 12

Seconda 1/2 del IX sec. a.C. Prima 1/2 deii'VIII sec. a.C.

21

19 20 22

~: 23 25

~- 1<?7 28

26 27

r' 29 30

fig , 2. Sequenza crono-tipologica della produzione cerarnica dell'acropoli di Polizzello, tra la fine del X e la meta dell'VIII secolo a. C. (disegni D. Cali).

.""''"( ovest

E>

( cAP.2

Fase l-Ila

Fase Ill

Polizzello. Le origini del santuario

• DEP. B

~AP.1

Fase lib

FaseiV

fig. 3. Planimetria di fase dell'acropoli di Polizzello. Fase I: seconda meta del X secolo a.C.; Fase IIA: prima meta del IX secolo a. C.; Fase liB: prima meta del IX secolo a. C.; Fase Ill: seconda meta del IX secolo a. C.; Fase IV: fine IX- prima meta dell'VIII secolo a. C. (elaborazione grafica autore).

Dario Palermo, Davide Tanasi, Eleonora Pappalardo

fig. 4. Planimetria dell'Edificio Nord, settore settentrionale (elaborazione grafica autore).

fig. 5. Il sacello E di III fase.

fig. 6. Lettura diacronica delle diverse fasi di vita del sacello E. In alto, a sinistra, ricostruzioneipotetica del sacello E di III fase. 77

Polizzello. Le origini del santuario