Cartografias de uma profssora recém-formada: as diversas esferas de produção de sentido

O designer e a produção do sentido

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of O designer e a produção do sentido

26

A imAgem nA idAde mídiA

Raquel gomes noronha

O designer e a produção de sentido na construção de iconografias

27

neste artigo, pretendemos refletir acerca do papel do designer, entendendo-o como mediador no processo de construção de iconogra-fias a partir de sua atividade como intérprete e tradutor da representação da identi-dade cultural. iniciaremos nosso percurso explorando a própria noção de iconografia objetivando aprofundar nossa reflexão sobre as categorias identi-dade, imagem e represen-tação, buscando referên-cias na Antropologia.

28

A imAgem nA idAde mídiA

Abordaremos, ainda, a dicotomia matéria-forma, si-

tuando-a como uma questão fundamental para nossos

estudos sobre a tangibilização da cultura em imagens.

Propomos como estudo de caso o projeto Iconogra-

fias do Maranhão1, nossa atual experiência de mapea-

mento iconográfico. Ao refletirmos sobre as etapas do

processo de pesquisa – a análise e a síntese iconográfi-

ca2 – estaremos problematizando acerca da produção e

do consumo da cultura – mais especificamente sobre a

sua imagem – no âmbito da contemporaneidade.

iconogRAfiA: constRuindo umA cAtegoRiA

Iconografia é o ramo da História da Arte que

trata do conteúdo temático ou significado das

obras de arte, enquanto algo diferente da sua for-

ma. (PANOFSKY, 1982: 19). Em nossa abordagem,

propomos uma ampliação do conceito. Considera-

mos iconografia como um conjunto de imagens re-

presentativo de uma coletividade, de um assunto,

de um lugar: sua fauna, flora, elementos arquite-

tônicos, a religião, as festas, os saberes e as pesso-

as. Estamos falando de uma representação cole-

tiva, categoria que aprofundaremos a seguir. Em

uma iconografia, busca-se identificar que elemen-

tos são estruturantes da vida social e constroem as

relações de significação em determinado grupo, ou

qualquer outro recorte estabelecido para o mape-

amento. Para Canclini (2004: 41), estes elementos

que constroem o mundo das significações, as rela-

ções de sentido, constituem a cultura.

1. O projeto, que atualmente en-

contra-se na sua quarta etapa, con-siste em construir

tecnologias de inovação em pro-cessos e produtos a partir da icono-

grafia da identi-dade local do Ma-

ranhão. Neste artigo, referimo-

nos à segunda etapa do proje-

to, aprovada pelo edital do PROEXT-

CULTURA 2008, e concluída em

2009, abordando a cultura afroma-

ranhense, incluin-do-se 5 grupos de bumba-meu-boi;

2 tambores de crioula; 4 blocos

afro e 2 casas reli-giosas, a partir de

entrevistas com os agentes sociais

envolvidos e ob-servação dos seus

cotidianos.

29

A pRodução do sentido

Em um mapeamento iconográfico, o objetivo é es-

tabelecer prioridades, hierarquias sobre quais fenôme-

nos e artefatos constitutivos da sociedade possuem um

caráter diacrítico e evidenciam as suas peculiaridades.

Ao representarmos graficamente um artefato de

importância simbólica para determinado grupo, não

temos o controle – e nem o desejamos – sobre a ma-

nutenção nas relações de significação dos sujeitos da

pesquisa para com a representação que construimos

deste artefato. Machado nos indica queO artesão da flauta conhece as entranhas

de seu objeto, o modo como o instrumen-

to produz escala musical, os segredos que

determinam sua perfeição ou imperfei-

ção; o pintor pinta uma flauta fantasma-

górica, da qual conhece apenas a aparên-

cia externa. (MACHADO, 2001: 9)

Podemos comparar a ação do pintor, tal qual en-

tendida por Machado, ao trabalho de representação

gráfica de um designer. Essa atividade é corriqueira-

mente empreendida por esse profissional. Se tomar-

mos a etimologia da palavra iconografia, temos, na sua

origem grega, a construção: eikon, imagem + graphia,

escrita. Escrita por meio da imagem.

Quando designers escolhem um determinado fe-

nômeno ou artefato pertencente a um grupo social

para tangibilizá-los em imagens, devemos observar

que tal fenômeno ou artefato é uma instância dinâmi-

ca, que foi produzida, circula e é consumida na histó-

ria social. Não é algo que apareça sempre da mesma

maneira. Quando retiramos um artefato ou fenôme-

2. Adotamos a perspectiva me-todológica de Erwin Panofsky (1982) para ca-racterizar as eta-pas de trata-mento da obra de arte, em nos-so caso, as ima-gens que repre-sentam a cultura afro-maranhen-se. O autor traba-lha com uma di-visão triádica – a análise pré-ico-nografica; a aná-lise iconográfica; e a síntese ico-nográfica. Como o próprio au-tor propõe, es-tas etapas não são estanques; se misturam em um processo orgâni-co e interdepen-dente.

30

A imAgem nA idAde mídiA

no de seu lugar3 de origem e promovemos uma desti-

nação diversa da qual foi prevista por seus produtores,

estamos estabelecendo um trânsito intercultural deste

signo. Sobre sua experiência como pesquisador do ar-

tesanato no México, Canclini aponta que:Muitos artesãos sabem que o objeto vai

ser utilizado de modo diferente do origi-

nal, mas, como precisam vender, adap-

tam a concepção ou o aspecto do objeto

artesanal para que seja usado mais facil-

mente nesta nova função, que talvez evo-

que seu sentido anterior por causa da

iconografia, ainda que seus fins pragmá-

ticos e simbólicos predominantes par-

ticipem de outro sistema sociocultural.

(CANCLINI, 2004: 42)

Estamos falando de circulação de bens e mensa-

gens, e este movimento acarreta mudanças de signi-

ficado. Este processo caracteriza a passagem de uma

instância social para outra.

Quando escolhemos um artefato e o representa-

mos graficamente, produzimos um ícone daquele arte-

fato. Este ícone é a sua representação. Se este ícone for

vendido impresso em uma camiseta para um turista, há

um processo de ressignificação do ícone: uma nova in-

terpretação, mediada por uma interpretação anterior –

a do designer, que realizou a representação gráfica.

E esta é a grande questão de nossa investigação:

no ato de iconografar, como se escreve a imagem?

Com que traço gráfico o designer – a partir de uma

pesquisa de campo, de um sistema sêmico (RAFFES-

TIN, 1993), e do uso sistêmico dos elementos da co-

3. Utilizamos a categoria lugar a partir da con-cepção de Marc

Augé: “O lugar antropológico é a

construção con-creta e simbólica

do espaço, que se refere à casa, às aldeias, ou seja, aos lugares que

têm sentido, que são identitários,

relacionais e his-tóricos e que tra-

zem subjacente o sentido de per-

manência [...]” (AUGÉ, 1994: 34).

31

A pRodução do sentido

municação visual – identifica, descreve, classifica e in-

terpreta os seus sujeitos da pesquisa? Nosso objetivo é

entender qual é essa linguagem capaz de transitar in-

terculturalmente e cambiar entre o icônico e o simbó-

lico, entre a representação identitária – construída a

partir do entendimento da identidade local – e as re-

presentações coletivas – construídas a partir de refe-

renciais simbólicos diversos e heterogêneos.

Esta indagação torna-se mais obscura quando

contextualizamos nossa análise no âmbito da con-

temporaneidade, quando falamos de hibridização da

identidade e compartilhamento de códigos culturais.

Quando as fronteiras do sentido se tornam fluidas e

todas essas relações de trânsito não obedecem a uma

sequência linear.

RepResentação, identidade e imagem

O uso da categoria representação apresenta-se

com ambiguidade neste estudo. Ora falamos de re-

presentação gráfica, como sendo o resultado de uma

interpretação gráfica de um artefato ou fenômeno,

ora falamos de representação coletiva, definida por

Durkheim como “modos de agir, de pensar e de sentir

que apresentam a notável propriedade de existir fora

das consciências individuais”. (DURKHEIM, 1978: 88).

Neste item, abordaremos as relações destas duas

categorias, que, por hora, diferenciamos: representa-

ção gráfica e representação coletiva. A principal ques-

tão é: como uma representação gráfica torna-se uma re-

presentação coletiva? Como o designer deve mediar este

processo discursivo entre uma representação gráfica e

32

A imAgem nA idAde mídiA

uma representação coletiva, traduzindo os códigos es-

pecíficos da linguagem verbal em códigos visuais com-

patíveis e dialógicos, durante a interpretação sobre o

que será integrado a um mapeamento iconográfico?

Primeiramente, buscamos traduzir para o âmbito

do nosso projeto de pesquisa, as definições das cate-

gorias identidade e imagem. Tomamos contribuições

do campo do Design e empréstimos das bases episte-

mológicas da Antropologia a fim de construirmos es-

tas definições para uma metodologia de mapeamen-

to iconográfico. Traduzir a identidade cultural de uma

comunidade, de um grupo social em uma imagem,

uma marca visual, uma representação gráfica, implica

apreender as diferenças (sociais e visuais) nos limiares

deste lugar. Entendemos identidade como algo que nos confere conforto e aqui-

lo que nos tranqüiliza, aquilo que é co-

mum a um grupo, a uma comunidade, a

uma sociedade. A busca dessa identida-

de tem a função simbólica de consolidar

o pensamento sobre determinado assun-

to, fato ou artefato, estabelecendo limia-

res, fronteiras. A identidade é uma repeti-

ção, que gera representações, discursos. A

categoria de identidade se materializa nas

marcas que produz. A identidade torna-se

uma característica de superfície. (NORO-

NHA et al, 2008: sp)

Um mapeamento iconográfico coloca em relevo

a materialidade dos artefatos, e neles poderemos en-

contrar imagens autoconstruídas, ou seja, referências

sobre os sistemas sêmicos construídos sob a égide das

33

A pRodução do sentido

disputas de poder nos lugares pesquisados e as estra-

tégias de visibilidade destas identidades. É no espaço

que propomos, durante a pesquisa, para que os agen-

tes sociais falem, reflitam sobre seus artefatos e suas

imagens de referência, é que os traços identitários

emergem, nos discursos sobre suas peculiaridades,

nas fronteiras e limites das comparações com os ou-

tros grupos. O que os diferencia e funciona como traço

diacrítico se converte em símbolo do grupo, e durante

o processo da iconografia, é traduzido em um ícone.

De forma complementar, tomamos a categoria

imagem como estas “marcas produzidas” pela iden-

tidade. Impressões plasmadas na (e pela) sociedade.

Estamos falando de signos que são ao mesmo tempo

produzidos e consumidos por essa sociedade. Mais a

diante, teremos a oportunidade de aprofundar a dis-

cussão sobre o fluxo de produção e consumo de repre-

sentações gráficas, que, a partir daqui, tomamos como

sinônimo de imagem. A imagem, conclui Platão, pode se parecer

com a coisa representada, mas não tem a

sua realidade. É uma imitação de superfí-

cie, uma mera ilusão de óptica, que fasci-

na apenas as crianças e os tolos, os desti-

tuídos de razão. O pintor, portanto, produz

um simulacro [eidolon, de onde deriva a

palavra ídolo], ou seja, uma representação

do que não existe ou do que não é verdade,

engodo, imagem [eikon] destituída de rea-

lidade (...) (MACHADO, 2001: 9).

A abordagem platônica nos interessa na medida

em que amplia a distância entre a imagem e seu ob-

34

A imAgem nA idAde mídiA

jeto, entre significante e significado, afastando da pri-

meira os significados simbólicos e apenas conside-

rando apenas a “imitação da superfície”. A partir da

derivação eikon – ícone – iconografia, ao propormos

uma ampliação do sentido da categoria iconografia,

incluindo as etapas cognitivas do processo de cons-

trução da imagem, estamos trazendo para o signifi-

cante imagem estes processos e operações semióticas.

Sob a perspectiva platônica, de que a imagem é um si-

mulacro, ela agora, a partir desta proposta de amplia-

ção de sentido, contempla não apenas a visualidade

mas também o pensamento e as hierarquizações ope-

racionalizadas no momento do mapeamento icono-

gráfico, e assim nos afastamos da idéia de que imagem

é “representação do que não existe”, e forjamos, no seu

bojo, a união das duas formas de representação que

desejamos problematizar: representações coletivas e

representações gráficas.

O designer, quando inserido em um campo de

pesquisa, tem uma dupla tarefa acerca da categoria re-

presentação: apreender as representações dos sujeitos

de sua pesquisa, por meio da vivência no lugar da pes-

quisa e constatar preferências, gostos, novas formas

de fazer, o saber local (símbolos da identidade cultu-

ral), que podem ser inspiradores, servindo como re-

ferência ao seu projeto; e representar, traduzir em lin-

guagem gráfica (ou imagens, ou ícones da identidade

cultural) as representações coletivas destes sujeitos.

Quando estes ícones da identidade cultural são

lançados ao consumo, com a sua transformação em

produtos, acontece um novo processo de tradução, o

da sua apreensão por parte de quem os consome co-

35

A pRodução do sentido

nhecendo pouco ou mesmo não conhecendo a sua di-

mensão simbólica enquanto representação coletiva da

cultura de um grupo social. O que difere nesta apre-

ensão destes signos é onde, em que lugar eles foram

consumidos. A partir de qual sistema sêmico eles serão

ressemantizados? Se há uma relação de territorialida-

de (RAFFESTIN, 1993) no ato do consumo ou se foram

consumidos no não-lugar. Assim, o sentido da repre-

sentação é reelaborado:Os recursos simbólicos e seus diversos

modos de organização têm a ver com os

modos de auto-representar-se e de repre-

sentar os outros nas relações de diferen-

ça e desigualdade, ou seja, nomeando ou

desconhecendo, valorizando ou desquali-

ficando. (CANCLINI, 2004: 46)

A iconografia do artefato ou fenômeno represen-

tado passa a ser o signo que informa. E como, no des-

terro, esses signos ainda comunicam a sua identidade?

A imagem deixa de ser a representação iconográfica e

passa a ser o símbolo em si.

Assim, em trânsito, ela deixa de se relacionar com

seu artefato ou fenômeno diretamente e então ocor-

re um processo de ressemantização. A interpretação

do signo se constrói a partir de um referencial distan-

te, de segunda, terceira, quarta mão. Acreditamos que

essa remissão às representações dos outros opera se-

gundo as sistematizações que Foucault (2004) realiza

acerca dos jogos de remissões. Perde-se a noção de ori-

gem, os discursos4 são nós em uma rede de muitos ou-

tros discursos. Não está claro de qual lugar de fala o

discurso parte.

4. Entendemos por discurso mui-to mais do que a fala. Como in-dica Foucault (2004), o discurso vai além do seu sentido linguísti-co. É no seu sen-tido mais amplo, como construção de saberes, práti-cas, instituições, ações e reações, que utilizaremos o conceito no de-correr deste tra-balho.

36

A imAgem nA idAde mídiA

O grau de eficiência desta tradução da identida-

de em imagem – a eficiência da representação – está

associado ao nível de aproximação do designer com

os sujeitos da pesquisa, ou seja, o quão inserido o de-

signer estará no sistema sêmico do grupo social em

questão. Para Raffestin, A representação proposta aqui é, portan-

to, um conjunto definido em relação aos

objetivos de um ator. Não se trata, pois,

do “espaço”, mas de um espaço cons-

truído pelo ator, que comunica suas in-

tenções e a realidade material por inter-

médio de um sistema sêmico. Portanto,

o espaço representado não é mais o es-

paço, mas a imagem do espaço, ou me-

lhor, do território visto e/ou vivido. É em

suma, o espaço que se tornou território

de um ator desde que tomado numa re-

lação social de comunicação. (RAFFES-

TIN, 1993: 147, grifo nosso)

Desta forma, a construção do sistema sêmico está

relacionada com a apropriação do espaço, portanto,

associada à categoria de territorialidade. Mas esta re-

lação, no âmbito da produção e do consumo da cul-

tura, parece-nos extremamente volátil, sem limia-

res definidos. Estamos falando de territorialidade em

tempos de diáspora (HALL, 2003). Essa possibilida-

de nos leva a pensar na construção de inúmeras redes

de significações sobre o mesmo artefato ou fenôme-

no, que, longe de sua “origem”, assume conotações di-

versas. As posições dos agentes sociais no espaço re-

velam as relações de comunicação que Raffestin nos

evidenciou: uma estrutura triádica, baseada nos agen-

37

A pRodução do sentido

tes, suas representações e práticas sobre um espaço/

tempo, e a consequente interação entre esses agentes,

formando tessituras – conjuntos de relações de poder,

simétricas ou assimétricas.

o consumo dA RepResentAção

Neste item, partimos da definição de intercultu-

ralidade de Canclini para analisar as relações de po-

der envolvidas no ato da apreensão das representações

coletivas dos grupos sociais e a sua tradução na for-

ma de representação gráfica. Observaremos como es-

tes ícones transformam-se em artefatos e permeiam

a dimensão sociomaterial da sociedade. Ao cambia-

rem entre representação coletiva e representação grá-

fica, em um movimento orgânico, sem limites ou re-

gras, as imagens adquirem um significado intrínseco,

que Panofsky define como mundo dos valores simbó-

licos (PANOFSKY, 1982). Ao se tornarem uma apro-

priação de uma pessoa ou grupo ou mesmo de toda

uma comunidade, essa imagem comunica um senti-

do convencional, compartilhado por aquelas pessoas.

A construção deste significado intrínseco muitas vezes

é mediada pelo designer que, então, torna-se a figura

estratégica, considerando a atribuição de valor simbó-

lico aos objetos a partir dos estudos sobre a magia, de

Mauss (2003).

Para Canclini, a interculturalidade remete à con-

frontação e ao entrelaçamento, àquilo que sucede

quando os grupos entram em relações de troca. “(...)

[A interculturalidade] implica que os diferentes são

o que são, em relações de negociação, conflito e em-

38

A imAgem nA idAde mídiA

préstimos recíprocos.” (CANCLINI, 2005: 17). Se o ob-

jetivo de uma iconografia é levar signos identitários

de determinado grupo social para um público maior

que não vivencia as práticas sociais no lugar onde elas

acontecem, o que ocorre é uma ressignificação des-

tes ícones. E, em um processo de distanciamento en-

tre os “detentores” do signo identitário, passando pela

tradução realizada pelo designer – a representação – e

chegando à recepção deste signo por uma pessoa que

não tenha uma memória de uma experiência prévia

do artefato ou fenômeno em questão, temos um pro-

cesso de alienação do caráter icônico daquele signo.

Ícone bandei-rinhas, em dois momentos, no

seu lugar, no bar-racão do Boi da Floresta, na sua

origem, e no des-terro, na passa-

rela do desfile de apresentação de produtos, re-alizado na Feira do Empreende-dor (07/11/09),

exemplificando o processo do trân-sito intercultural

do signo.

39

A pRodução do sentido

Como dissemos anteriormente, a imagem deixa de ser

a representação iconográfica e passa a ser o símbolo

em si. Transforma-se em um objeto, ou, melhor dizen-

do, em um artefato. Sobre a palavra artefato, Cardoso

nos expõe uma curiosa etimologia, que nos leva a rela-

cionar os termos artefato e feitiço:Para explorar melhor essa questão do de-

sign como uma espécie de fetichismo, vale

a pena mais uma visita ao país das etimo-

logias. Lembrando que ‘fetichismo’ deriva,

na sua origem indireta, do vocábulo por-

tuguês ‘feitiço’, faz-se relevante examinar

mais detidamente esta última palavra. ‘Fei-

tiço’ se relaciona ao particípio passado ‘fei-

to’, no sentido de ‘coisa-feita’, tanto que na

sua acepção como adjetivo é ‘artificial’, ‘fac-

tício’, ‘postiço’ ou ‘falso’, como em ‘pérolas

feitiças’. O sentido mais comum que atri-

buímos hoje à palavra, como substantivo,

é o de bruxaria, cuja origem está na idéia

de um ‘trabalho feito’ contra alguém. Pois

é justamente nessa idéia do ‘trabalho fei-

to’ que reside o ponto comum entre feitiço,

arte e design. ‘Feitiço’, ‘feito’ e ‘factício’ têm

a sua origem comum no adjetivo latim fac-

tittius, que significa ‘artificial’. (...) Existe um

paralelo conceitual importantíssimo entre

esse mau sentido de ‘feito com arte’ e o bom

sentido da mesma idéia, que se expressa em

latim por arte factus, que dá origem ao nos-

so ‘artefato’. (CARDOSO, 2001: 29)

Após o percurso descrito por Cardoso, propomos

um aprofundamento na discussão sobre o papel do de-

signer ao atuar como um mediador de representações.

40

A imAgem nA idAde mídiA

Um fenômeno social, representado por um desig-

ner na forma de uma imagem, circula e sofre uma sé-

rie de re-interpretações ao longo de seu percurso na

sociedade. Adquire um valor de uso, que pode ser o de

converter-se em um imã de geladeira, estampado com

uma imagem de bumba-meu-boi. Adquire um valor

de troca, pois passa a ter um valor de mercado, rela-

cionando trabalho e produção, traduzido por um pre-

ço em moeda corrente. Essas seriam traduções em um

nível sociomaterial, processos nos quais o designer

está tradicionalmente envolvido. Questões estéticas e

formais, relacionadas aos materiais e aos usos do pro-

duto, envolvendo os meios de produção e seus custos,

chegando ao preço final do produto.

Porém, os objetos possuem, segundo Baudrillard

(1974), mais duas dimensões que se relacionam às re-

presentações deste artefato, que se denominam va-

lor signo e valor símbolo: o primeiro diz respeito aos

elementos semióticos do produto, que o diferen-

ciam dos demais, como o uso das cores, o acabamen-

to do azulejo, o fato de ter sido pintado à mão ou ter

sido impresso em serigrafia, enfim, as características

que agregam outros valores sem ser os de uso. O valor

símbolo está vinculado aos rituais, ao fato, por exem-

plo, de ser presenteado com um imã de azulejo de São

Luís, por uma pessoa querida que visitou a cidade.

Este fato confere a este artefato sentido distinto, que o

torna não-permutável porque nasce da relação entre

as pessoas entre si e entre elas e os artefatos.

A partir de convenções e simbolismos, credencia-

mos os artefatos a ingressarem na sociedade e a cons-

tituírem o seu amálgama, suas relações de sentido, que

41

A pRodução do sentido

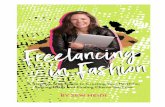

Ícone da corei-ra D. Analice no trânsito intercul-tural: (1)no mo-mento da análise pré-iconográfica, o contato com a própria ima-gem; (2) a repre-sentação gráfica, no momento da análise iconográ-fica; (3)a imagem convertida em produto, na pas-sarela, na Feira do Empreende-dor (07/11/09) e (4) na oficina de serigrafia, quan-do D. Analice re-produz a própria imagem, na for-ma de camiseta.

1

3

2

4

42

A imAgem nA idAde mídiA

organizam a vida social e as relações de significação. Ao

designer, cabe o papel de ser o mensageiro, o mediador

entre as relações de poder e as relações de sentido, exer-

cendo o seu papel de interpretação de códigos culturais

e a sua tradução em códigos materiais.

Ao interpretar a cultura, o designer faz as vezes do

feiticeiro. Mauss, em seus estudos sobre a magia e a

relações entre as pessoas e os símbolos mágicos, nos

aponta que “a imagem está para a coisa assim como a

parte está para o todo. Dito de outro modo, uma sim-

ples figura é, fora do contato e de toda comunica-

ção direta, integralmente representativa.” (MAUSS,

2003:104). No caso da representação em magia, há

uma série de leis que regem a relação entre a pessoa

ou coisa e a sua representação, no que tange às pro-

priedades mágicas.

No nosso caso, são as convenções do sistema sê-

mico do lugar no qual estamos inseridos como pes-

quisadores que norteiam e indicam que partes da-

quele todo (a cultura) podem ser alienadas, para que,

mesmo no desterro do trânsito intercultural, uma ima-

gem tenha autonomia sígnica, ainda que seja para sig-

nificar conceitos demasiadamente distantes do seu lu-

gar de origem.A natureza essencial dos trabalhos de de-

sign não reside nem em seus processos,

nem em seus produtos, mas em uma con-

junção muito particular de ambos: mais

precisamente, na maneira em que os pro-

cessos de design incidem sobre seus pro-

dutos, investindo-os de significados

alheios à sua natureza intrínseca. Esta ação

de investimento, que pretendo enquadrar

43

A pRodução do sentido

aqui dentro de uma categoria um tanto es-

drúxula, que denominarei, contrariando o

senso comum da palavra, de fetichismo dos

objetos. (CARDOSO, 2001: 17)

Quando estas imagens são consumidas, elas ne-

cessariamente são uma apropriação de segunda-mão.

Quando um interpretante constrói a sua relação de co-

municação com o artefato, ele a realiza a partir do seu

próprio sistema sêmico, que pode ser próximo ou dis-

tante – simbólica ou fisicamente – do contexto inicial

da produção do sentido. Quando este artefato é produ-

zido por um designer, ainda somam-se a ele as repre-

sentações deste profissional, que, enquanto mediador e

tradutor, transita entre as representações coletivas das

pessoas que foram suas informantes e as suas próprias

representações. Sobre uma informação inicial, novas

camadas de sentidos são superpostas, sem anular as

anteriores. A produção e o consumo da cultura são pro-

cessos que transformam matéria em forma, e nova-

mente forma em matéria, e assim sucessivamente. Per-

de-se a noção de origem e de destino: um artefato que

agora é um nó central da teia de significado, daqui a al-

guns instantes é apenas um ponto secundário. A teia

de significados é complexa, não tem início nem fim, e o

trânsito entre o ícone e o símbolo acontece simultanea-

mente, sem regras ou limites pré-estabelecidos.

infoRmAção e expeRiênciA

Como observamos no item anterior, em um ma-

peamento iconográfico o designer busca nas represen-

44

A imAgem nA idAde mídiA

tações dos grupos sociais a matéria para construir suas

representações. Então, o design é um dos métodos de

dar forma à matéria e de fazê-la aparecer como apa-

rece, e não de outro modo. Existe, portanto, uma in-

tenção projetual. Propomos, no âmbito do projeto Ico-

nografias do Maranhão, tratar as representações dos

grupos sociais que estamos pesquisando como artefa-

tos ou fenômenos, para englobar as dimensões ditas

materiais e intangíveis do patrimônio5. Tanto os artefa-

tos como os fenômenos possuem uma existência ma-

terial, ainda que representem manifestações conside-

radas intangíveis6. Portanto, a cultura é a matéria sobre

a qual o designer constrói a iconografia. Essa represen-

tação gráfica (iconografia) traduz as marcas diacríti-

cas dos grupos sociais pesquisados. Para Flusser, a área

do Design é fruto de um processo de codificação da ex-

periência. Todo artefato é produzido por meio da ação

de dar forma à matéria seguindo uma intenção. In-for-

mar, no sentido etimológico, é dar forma a algo.

O designer cria a forma para acondicionar a maté-

ria. A essa forma, ou melhor dizendo, a esta fôrma, da-

mos o nome de linguagem. É a forma que faz o material

aparecer. Mapear iconografias, no sentido strictu, é for-

malizar (informar) as representações sobre a cultura.

Essa linguagem, que na verdade é um processo

de estilização, constitui-se de representações coletivas

(símbolos da cultura – identidade) convertidos em re-

presentações gráficas (ícones da cultura – imagem).

Porém o processo não cessa nesta primeira conver-

são. Ele continua, com o consumo destas imagens,

com o seu trânsito intercultural, com as novas esti-

lizações provocadas com as transformações de ima-

5. As questões sobre as noções de patrimônio,

suas dimensões materiais e in-

tangíveis no âm-bito do centro antigo de São

Luís foram am-plamente dis-

cutidas e apro-fundadas em:

NORONHA, 2007.

6. Ver mais so-bre a materiali-

dade das dimen-sões imateriais do patrimônio

em GONÇALVES, 2003.

45

A pRodução do sentido

gens em objetos, com usos diferenciados dos atribuí-

dos em sua “origem”, na sua territorialidade. Quando

uma imagem é consumida no desterro, ela assume

uma significação diferente, sem os referenciais sim-

bólicos do contexto na qual foi criada. De um ícone

de determinado grupo social, a imagem consumida

passa a ser novamente um símbolo, uma convenção,

sem uma ligação direta (icônica) com uma tessitura

“original”. Novos valores de uso, troca, signo e símbo-

lo são atribuídos a esta imagem-artefato-fenômeno.

Enquanto linguagem, o processo de estilização

pode ser considerado uma tradução, uma representa-

ção de uma realidade a partir de traços característicos

de registro, de gênero ou de período. Aí entra o traço

gráfico do designer, ou a sua capacidade de interpre-

tar e traduzir a matéria. O texto é considerado desconstrutivamente

como o lugar para a produção de significados

de um modo interativo e dinâmico, que envol-

ve o leitor em determinações sociais, culturais

e institucionais e em uma multiplicidade de in-

terpretações possíveis e análises baseadas em

diferentes formações de leitura para diferentes

propósitos críticos. (SANTAELLA, 2007:60)

Onde lemos texto, proponho que leiamos imagem,

ou representação. Nessa linha, a análise de uma imagem

é também a análise das interações entre várias posições

subjetivas e das intertextualidades e histórias a que essas

posições se filiam. Quanto mais o designer se aprofun-

dar na experiência da cultura que ele irá interpretar, mais

apto a traduzi-la ele estará. “Disso resulta uma visão do

texto como bricolagem, múltiplos fragmentos que se su-

46

A imAgem nA idAde mídiA

turam a realidades sociais e culturais por meios institu-

cionais e culturais.” (SANTAELLA, 2007:60)

O designer como autor, transcende a sua função

de intérprete-tradutor. Ele deixa sua marca na repre-

sentação, ou seja, suas próprias representações sobre

a cultura. No processo de in-formar, estamos atuando

de forma ativa na construção do sentido. Estamos es-

tabelecendo hierarquias e classificações, estamos no-

meando, dando forma à matéria. Estamos construindo

discursos a partir de um lugar privilegiado de fala. Ao

darmos forma à matéria, estamos produzindo modelos,

que passarão a ser repetidos, reinterpretados e reposi-

cionados sob as estruturas de força da sociedade. O reencontro com a própria

imagem e a afir-mação da iden-

tidade: orgulho e auto-estima.

47

A pRodução do sentido

RefeRênciAs bibliogRáficAs

AUGÉ, Marc. Não-lugares: intro-dução a uma antropologia da su-permodernidade. Campinas: Papi-rus, 1994.

CANCLINI, Néstor Garcia. Diferen-tes, desiguais e desconectados. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005.

CARDOSO, Rafael. Design, Cultura Material e o Fetichismo dos Obje-tos. In: Arcos, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 14-39, 1998.

FLUSSER, Vilém. O mundo codi-ficado: por uma filosofia do de-sign e da comunicação. Rafael Cardoso (org.). São Paulo: Cosac Naify, 2007.

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7.ed. Rio de Janeiro: Fo-rense Universitária, 2004.

GONÇALVES, José Reginaldo S. O patrimônio como categoria de pensamento. In: Abreu, R. e CHA-GAS, M. (orgs). Memória e patri-mônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

HALL, Stuart. Da diáspora – identi-dades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2003

MACHADO, Arlindo. O quarto ico-noclasmo e outros ensaios here-ges. Rio de Janeiro: Rios Ambicio-sos, 2001.

MAUSS, Marcel. Sociologia e an-tropologia. São Paulo: Cosac Nai-fy, 2003.

NORONHA, R. G; OLIVEIRA FILHO, H. L; RODRIGUES, C. D. Lugares comuns: a marca territorial do Des-terro, identidade e etnografia. In: P&D, 2008, São Paulo. Anais do VIII P&D design. São Paulo : P&D, 2008.

NORONHA, Raquel. No coração da Praia Grande: representações sobre a noção de patrimônio na Feira da Praia Grande, São Luís, Maranhão. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação em Ciências So-ciais. Orientação: Profa. Dra. Maris-tela de Paula Andrade. UFMA, 2007.

PANOFSKY, Erwin. Estudos de Ico-nologia. Lisboa: Editorial Estam-pa, 1982.

RAFFESTIN, Claude. Por uma ge-ografia do poder. São Paulo: Áti-ca, 1993.

SANTAELLA, Lucia. Linguagens lí-quidas na era da mobilidade. São Paulo: Paulus, 2007.