Luxeuil-les-Bains (Synthèse des découvertes archéologiques PCR 2014)

-

Upload

univ-tours -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Luxeuil-les-Bains (Synthèse des découvertes archéologiques PCR 2014)

2014

PROJET COLLECTIF DE RECHERCHE

AGGLOMERATIONS ANTIQUES DE BOURGOGNE, FRANCHE-COMTE

ET CHAMPAGNE MERIDIONALE Inventaire archéologique, cartographie et analyses spatiales

Volume 1

Responsable :Stéphane Venault

Coordination : Pierre Nouvel

Stéphane Venault

Organisme de rattachement :UMR 6249 - Labroratoire Chrono-Environnement

Université de Franche-Comté

par

David Billoin

Jacques-Nathanaël Claudepierre

Loïc Gaëtan

Stéphane Izri

Clément Laplaige

Pierre Nouvel

Elodie Roussel

Adrien Saggese

Christelle Sanchez

Jean-Jacques Thévenard

Matthieu Thivet

Stéphane Venault

Valérie Viscusi

Damien Vurpillot

coordination du rapport

Stéphane Venault

Pierre Nouvel

Labroratoire Chrono-Environnement - UMR 6249Université de Franche-Comté

PROJET COLLECTIF DE RECHERCHE

AGGLOMERATIONS ANTIQUES DE BOURGOGNE, FRANCHE-COMTE

ET CHAMPAGNE MERIDIONALE

Inventaire archéologique, cartographie et analyses spatiales

Rapport d’Activité 2014Volume 1

2Labroratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 Université de Franche-Comté

Agglomérations antiques de Bourgogne, Franche-Comté et Champagne méridionale.Inventaire archéologique, cartographie et analyses spatiales. Rapport d’Activité 2013

pour citer ce rapport...

Venault et Nouvel (dir.) 2014VENAULT (S.) NOUVEL (P.) coord, BILLOIN (D.), CLAUDEPIERRE (J.‑N.), GAETAN (L.), IZRI (S.), LAPLAIGE (Cl.), ROUSSEL (E.), SAGGESE (A.), SANCHEZ (Chr.), THEVENARD (J.‑J.), VISCUSI (V.), VURPILLOT (D.). — Projet collectif de recherche, Agglomérations antiques de Bourgogne, Franche-Comté et Champagne méridionale, inventaire archéologique, cartographie et analyses spatiales, rapport d’activité 2014, UMR Chronoenvironnement, Besançon, 2014, 880 pages.)

VOLUME 1 3

Sommaire

Volume 1

7 Introduction

8 I Présentation générale du projet

8 1 Principe du projet et organisation 8 1.1 Principe 10 1.2 Organisation

13 2 Rappel des travaux et objectifs de l’année 2014 13 2.1 Évaluation du corpus 13 2.2 Les acquisitions 14 2.3 Méthodologie

15 3 Bilan financier

15 4 Rencontre plénière

17 II Résultats de travaux 2014

17 1 Le corpus des habitats groupés du centre-est de la Gaule : définition, état des données et nouvelles approches

25 1.1 Les agglomérations de Franche-Comté : reprise documentaires et nouvelles découvertes d’archéologie aérienne

31 1.2 Le dossier des agglomérations champenoises 45 1.3 Les sites bourguignons 63 1.4 Perspectives

64 2 Sites traités selon le protocole d’inventaire normalisé 64 2.1 De nouvelles normes rédactionnelles pour les notices de synthèse 64 2.2 Les notices de sites

367 3 Dossiers en cours d’étude : état de la documentation disponible 367 3.1 Isômes 403 3.2 Lons-le-Saunier 410 3.3 Osselle 436 3.4 Les deux agglomérations de Saint-Germain-en-Montagne et Equevillon Mont-Rivel. 458 3.5 Vaux-sous-Aubigny

465 4 Conclusion

469 5 Programmation 2015

470 6 Bibliographie

473 7 Liste des figures

4Labroratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 Université de Franche-Comté

Agglomérations antiques de Bourgogne, Franche-Comté et Champagne méridionale.Inventaire archéologique, cartographie et analyses spatiales. Rapport d’Activité 2013

Volume 2

476 8 Les acquisitions 477 Beneuvre 545 Champlitte 661 Dammartin-Marpain 685 Magny-Cours 755 Mâlain 785 Pierre-de-Bresse

Sommaire

5VOLUME 1

David Billoin (Inrap)Dossier sur Osselle (§ II 3.3), coll. : S. Humbert, V. Lamy

Jacques-Nathanaël Claudepierre (Master AGE)Rapport de prospection sur Magny-Cours (§ II 8)

Loïc Gaëtan (Chrono-environnement)Rapport de prospection sur Beneuvre, Dammartin-Marpain et Mâlain (§ II 8). 19 notices de sites sur relative au Val de Saône (§ II 2.2).

Stéphane Izri (Chrono-environnement)Dossier des agglomérations champenoises (§ II 1.2)

Clément Laplaige (Chrono-environnement)Rapport de prospection sur Dammartin-Marpain et Mâlain (§ II 8)

Pierre Nouvel (Chrono-environnement)Coordination du PCR. Etude du corpus des habitats groupés (§ II 1), dossiers sur Saint-Germain en Montagne et Equevillon - Mont-Rivel (II 3.4)

Elodie Roussel (Master AGE)Rapport de prospection sur Champlitte (§ II 8)

Adrien SaggeseNotice de site sur Port-sur-Saône

Christelle Sanchez (Master Univ. FC)Rapport de prospection sur Pierre-de-Bresse (§ II 8)

Jean-Jacques Thévenard (Inrap)Dossiers sur Isômes et Vaux-sous-Aubigny (§ II 3.1, 3.5)

Matthieu Thivet (Chrono-environnement)Dossier sur Neuville-sur-Vanne / Villemaur-sur-Vanne

Stéphane Venault (Inrap, Chrono-environnement)Coordination du PCR. Rédaction des § I 1, 2, 3, 4 et II 2.1, 4, 5. Notice de site sur Saint-Valérien

Valérie Viscusi (Inrap)Dossier sur Lons-le-Saunier (§ II 3. 2)

Damien Vurpillot (Chrono-environnement)Notices de sites sur Bourbon-Lancy, Bourbonne-les-Bains, Luxeuil-les-Bains

David Watts (Inrap)PAO - DAO

Générique du rapport

6Labroratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 Université de Franche-Comté

Agglomérations antiques de Bourgogne, Franche-Comté et Champagne méridionale.Inventaire archéologique, cartographie et analyses spatiales. Rapport d’Activité 2013

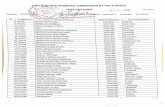

Fig. 1 Liste des membres 2014.

Nom Prénom Nature de la participation Fonction Organisme de rattachement

Barral Philippe Encadrement d’étudiants Ingénieur de recherche Univ. Franche-Comté - Laboratoire Chrono-Environnement UMR 6249

Barthèlemy Daniel Travaux sur Mâcon Responsable d’opérations Inrap Dijon

Bérnard Jacky Travaux sur Vertault Archéologue Bénévole

Berranger Marion Artisanat métallurgiques dans les agglomérations Ingénieur de recherche Laboratoire «Métallurgies et Cultures» UMR 5060

Bossuet Gilles Suivi des prospections géophysiques Ingénieur de recherche Univ. Franche-Comté - Laboratoire Chrono-Environnement UMR 6249

Card ChristopheProspections, inventaire des agglo-mérations de la Haute-Saône et du Jura

Assistant d’études - Responsable d’opérations Inrap Besançon

Coquet Nicolas Prospections, référent de l’axe 3, suivi du serveur Doctorant Doctorant Univ. Franche-Comté - Laboratoire

Chrono-Environnement UMR 6249

De Cargouët Monique Aide aux études documentaires pour la ville de Sens Assistante de conservation Musée de Sens, CEREP

Dryard Cyril Travaux sur Saint-Valérien Archéologue Eveha

Gaétan Loïc Thèse sur les agglomérations du Val de Saône Doctorant Doctorant Univ. Franche-Comté - Laboratoire

Chrono-Environnement UMR 6249

Gauthier Estelle Encadrement d’étudiants Maître de conférence Univ. Franche-Comté - Laboratoire Chrono-Environnement UMR 6249

Guérin Quentin Travaux sur les agglomérations de la Nièvre Contractuel Inrap

Hervé Clément Travaux sur Champlitte, encadrement d’étudiant Archéologue Archéodunum

Humbert Sylviane Etude de lots céramiques provenant de Franche-Comté

Céramologue - Chargée d’opéra-tions et de recherche Inrap Besançon

Izri Stéphane Prospections aériennes en Champagne Doctorant Univ. Franche-Comté - Laboratoire Chrono-

Environnement UMR 6249

Joly Martine Encadrement d’étudiants Maître de conférence Univ. Paris IV - Sorbonne

Kasprzyk MichelTravaux sur les agglomérations de la Champagne. Responsable du PAS ATEG

Assistant d’études - Responsable d’opérations Inrap - UMR 5594 Artehis

Labaune Yannick Travaux sur Autun Archéologue municipal d’Autun Ville d’Autun - UMR 5594 Artehis

Laplaige Clément Suivi des prospections géophysiques Doctorant Univ. Franche-Comté - Laboratoire Chrono-Environnement UMR 6249

Magdelaine Alain Prospection aérienne dans la Nièvre Prospecteur aérien Bénévole

Menec Florine Travaux sur Langres Doctorante Univ. Paris IV - Sorbonne

Mordefroix Jean-Luc Travaux sur Lons-le-Saunier Archéologue municipal de Lons-le-Saunier Ville de Lons-le-Saunier

Mouton-Venault Sylvie

Etude de lots céramiques provenant de Bourgogne. Co-responsable du PAS céramique

Céramologue - Chargée d’opéra-tions et de recherche Inrap Dijon

Noguès Patrick Relevé topographique des prospec-tions

Chargé d’opérations et de recherche - Topographe Inrap Dijon

Nouvel Pierre Coordination du projet, encadrement d’étudiants, prospections Maître de conférence Univ. Franche-Comté - Laboratoire Chrono-

Environnement UMR 6249

Quenton Pierre Travaux sur Chalon-sur-Saône Assistant d’études - Responsable d’opérations Inrap Dijon

Rocque Gabriel Travaux sur Magny-Cours, encadre-ment d’étudiant Archéologue Service archéologique du Conseil Général de l’Allier

Saggese Adrien Antiquité tardive à Besançon Etudiant Univ. Franche-Comté

Saligny Laure Encadrement d’étudiants - travaux sur la modélisation Ingénieur d’études - géomaticienne Pôle géomatique et cartographie de la MSH de

Dijon

Thevenard Jean-Jacques Travaux sur les agglomérations de la Champagne.

Chargé d’opérations et de recherche Inrap Chalon en Champagne

Thivet Matthieu Coordination des prospections Axe 2 Ingénieur de recherche Laboratoire Chrono-Environnement UMR 6249

Tisserand Angélique Travaux sur Autun Archéologue municipal d’Autun Ville d’Autun - UMR 5594 Artehis

Venault Stéphane Responsable du projet - coordination, inventaires, prospections

Chargé d’opérations et de recherche Inrap Dijon

Vidal Jonhattan Travaux sur Alésia Doctorant UMR 5594 Artehis

Vurpillot Damien Thèse sur les sanctuaires des eaux Doctorant Univ. Franche-Comté - Laboratoire Chrono-Environnement UMR 6249

Watts David PAO, DAO Chargé d’opérations et de recherche Inrap Besançon

7VOLUME 1

Introduction

Si 2013 fut marquée par des avancées significatives sur le plan méthodologique, l’année 2014 devait quant à elle être consacrée à la mise en pratique des protocoles établis en termes de gestion des données. C’est dans ce sens qu’a été entreprise une évaluation du potentiel archéologique de 43 sites qui ont été passés au crible d’une liste de critères d’identification et de caractérisation des habitats groupés proposée en 2013. C’est aussi toujours dans le sillage des travaux de l’année précédente, qui ont donné lieu à l’élaboration d’un système normalisé d’inventaire et de cartographie des données, que nous avons prolongé la réflexion sur le mode de présentation des connaissances et plus précisément sur la manière de les décliner selon une grille de lecture standard. Il en a résulté la création d’un modèle unique de notice de site qui a été appliqué à 24 dossiers figurant dans ce bilan. Enfin, comme chaque année, la majeure partie des crédits a servi à financer des campagnes d’acquisition sur le terrain. Six sites répartis sur la Bourgogne et la Franche-Comté ont été ainsi prospectés par ramassage au sol ou par détection géophysique. De récentes campagnes de photographies aériennes, conjuguées au contrôle systématique des orthophotographies de l’IGN, apportent également leur lot d’informations qui complètent avantageusement la perception que nous avons de certaines occupations.

Le présent bilan s’organise en deux grandes sections. Dans la première, qui se rapporte à la présentation générale du programme de recherche et aux actions conduites cette année, il est proposé un rappel des principes généraux du projet et des objectifs visés en 2014 ainsi qu’un état du bilan financier et un résumé de la rencontre plénière annuelle. Dans la seconde, est regroupé l’ensemble des résultats des travaux engagés en 2014. Figure dans un premier temps une évaluation du potentiel archéologique de plusieurs sites appartenant aux trois régions concernées par notre étude. Sont ensuite reproduites les notices de sites réalisées cette année, précédées d’un descriptif du modèle utilisé. Suit un état des lieux de plusieurs dossiers en cours d’étude, dont la documentation n’a pas encore été mise aux normes du PCR. Le bilan s’achève par les perspectives de recherches pour 2015, précédées de la conclusion générale. Par commodité, les comptes rendus des campagnes de prospection sont versés dans un second volume.

199VOLUME 1

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône (Damien Vurpillot)

1. Localisation et emprise connue de l’occupation

Luxeuil-les-Bains est implanté au nord du territoire Séquane, séparé d’environ 70 km de la capitale de cité, Besançon-Vesontio, et de près de 80 km de Langres-Adematunum. Une position stratégique insérée au pied des premiers contreforts vosgiens, qui donne accès aux voies de contournement par le sud du massif, trait d’union entre le plateau de Langres à l’est et la Vôge au nord-est. Les découvertes permettent d’envisager une agglomération dont la surface varie entre 35 et 50 hectares selon les périodes, et dont la densité de couverture est très hétérogène. L’habitat est structuré par un axe principal orienté nord-sud, sous la rue principale actuelle. C’est le seul élément de voirie dont le parcours est assuré sur une longue distance. D’autres voies, moins bien connues, ont été identifiées au sein de l’agglomération et dans sa périphérie proche (Card 1992d ; Rollier 2006 ; Bully 2006a ; Bully et Gaston 2007).

2. Cadre naturel

2.1. Topographie, GéologieAssise sur les collines qui dominent les premiers contreforts des Vosges à environ 300 m d’altitude, Luxeuil-les-Bains est installé dans une zone de contact entre la Vôge gréseuse au nord-est et les plateaux calcaires de Haute-Saône au sud. Le terrain est varié, avec des zones de grès favorables au développement forestier et à l’exploitation de la pierre (Faure-Brac 2002). Et des zones d’alluvions fluvio-glaciaires plus fertiles propices aux cultures (Kahn 1986a).

2.2. HydrographieL’eau a sûrement joué un rôle important dans l’apparition et l’organisation de l’agglomération antique. En effet, les limites du développement du tissu urbain semblent marquées en plusieurs endroits par la présence de cours d’eau. Le ruisseau du Morbief matérialise la bordure sud, outrepassée uniquement par un espace funéraire périurbain, situé au bord de l’axe nord-sud. Le ruisseau de Fontaine-Leclerc, maintenant canalisé. Et peut-être la source du Près-Martin au nord de l’établissement thermal.On ne saurait manquer d’évoquer les sources minérales chaudes. Elles sont situées sur l’auréole gréseuse triasique du massif cristallin vosgien. Elles correspondent à une remontée en horst du socle, cloisonné par un champ de fractures complexes qui a posé des difficultés aux aménageurs antiques. Les eaux chlorurées sodiques sont d’origine météorique, infiltrées sur les Vosges cristallines vers 500 m d’altitude, à environ 15 km au nord-est de l’espace thermal. Elles circuleraient jusqu’à plusieurs milliers de mètres de profondeur, atteignant une température élevée (150 à 165° C.) en acquérant par la même occasion les éléments chimiques caractéristiques du socle. Puis elles remontent à la surface en refroidissant assez rapidement. Les autres eaux ne résultent en fait que de la dilution de celles que nous venons d’évoquer dans la nappe de grès triasique (Pomerol et Ricour 1992, p. 173-174). En nous projetant au niveau de l’établissement thermal, les sources chaudes émergent dans un périmètre limité à la surface de la masse rocheuse qui affleure à cet endroit. Les aménageurs ont exploité à leur avantage le système de fractures du socle, en multipliant les captages sur toute la zone. Captages qui parfois ne desservent qu’une seule structure hydraulique. Les eaux minérales ont pu être regroupées en deux types. D’une part des eaux chlorurées sodiques, ayant une température de

II. Résultats de travaux 2014 – 2. Sites traités selon le protocole d’inventaire normalisé / Les notices de sites

200Labroratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 Université de Franche-Comté

Agglomérations antiques de Bourgogne, Franche-Comté et Champagne méridionale.Inventaire archéologique, cartographie et analyses spatiales. Rapport d’Activité 2013

sortie comprise entre 32° et 63° C., pour un débit total de 0,6 à 210 L/min, et un résidu sec s’échelonnant de 600 à 1200 mg/L. D’autre part des eaux mésothermales bicarbonatées calciques, magnésiennes ferreuses et manganeuses, dont la température de sortie varie entre 21,7° et 36,3° C., pour un débit total de 1,6 à 197,5 L/min, et un résidu sec de 100 à 500 mg/L.

3. État de connaissances

3.1. SourcesSi Luxeuil-les-Bains ne figure ni sur les itinéraires antiques, ni dans la table de Peutinger, il est courant de mettre en relation l’agglomération antique avec un passage de Ptolémée (Géographie, IX, 10) qui dans le courant du iie siècle mentionne le nom de Dittavium. La graphie étrange pourrait être la conséquence d’une erreur de copie. Quoi qu’il en soit le nom de Luxovium apparait dans la Vita Columbani Abbatis écrite au milieu du viie siècle par J. de Bobbio (De Bobbio traduit par Vogüe 1988). Une formulation proche de celle qu’on peut retrouver sur d’autres supports contemporains (Faure-Brac 2002, p. 266), et qui fait la liaison avec le nom de la divinité topique Lussoius/Luxovius invoquée par deux dédicaces retrouvées dans la commune (CIL XIII 5425 et 5426).L’établissement thermal est aussi évoqué dans la Vita Agili. Puis, en l’absence d’entretien, le site va rapidement se transformer en une zone marécageuse, au fond de laquelle va se former un étang. Une situation qui va perdurer pendant tout le Moyen Âge. Ce n’est qu’au xviie siècle, lorsque l’exploitation des eaux passe au profit de la bourgeoisie, que de nouveaux aménagements modestes voient le jour. Le premier grand chantier n’est en fait amorcé que dans le courant du xviiie siècle, et va donner lieu aux des découvertes concentrées autour des sources minérales. L’attention va alors se focaliser sur cette zone au détriment du reste l’agglomération. Ce n’est qu’à partir des années 1960 qu’on va assister à un renouvellement dans l’approche du site, où l’horizon archéologique va peu à peu s’ouvrir au-delà de l’espace thermal et de sa proche périphérie. Une situation qui transparait dans l’historiographie, dont le volume considérable peut-être divisé en deux types de productions : celles qui relatent les découvertes effectuées dans la zone thermale (de Fabert 1773 ; de Fabert 1808 ; Chapelain 1857 ; Delacroix 1864, 1868, 1871…), et des travaux de synthèse (Marc 1805 ; Roussel 1924) qui ont bénéficié d’un second souffle depuis quelques décennies (Desgranges 1981 ; Kahn 1986b ; Centre régional de documentation archéologique 1991…) dans la perspective d’un recollement des découvertes anciennes avec les activités archéologiques récentes. Une volonté qui s’est vue notamment concrétisée sous la forme d’un système d’information géographique dans un mémoire de maîtrise (Veston 2010). Les opérations menées entre 2005 et 2010 ont ouvert de nouvelles perspectives quant à la situation de l’agglomération au haut Moyen Age (Bully, Bully et Čaušević-Bully 2014). Enfin plusieurs publications thématiques en relation avec l’artisanat méritent aussi d’être mentionnées, notamment en ce qui concerne la céramique sigillée (Lerat et Jeannin 1960) et la sculpture funéraire (Walter 1974).

3.2. Historique des recherchesLa situation de Luxeuil-les-Bains à la protohistoire est difficilement perceptible, les données archéologiques convergent vers l’hypothèse d’une première occupation qui « ne parait guère antérieure à l’extrême fin de l’indépendance » (Centre régional de documentation archéologique 1991, p. 12). Les mentions épigraphiques qui font référence à Lussoius, souvent mises en avant comme un argument en faveur d’une occupation plus

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

201VOLUME 1

précoce, ne sauraient pas être considérées comme des preuves pertinentes. Quant aux petits bronzes de style italo-étrusque, aussi remarquables soient-ils, leur exploitation reste malaisée (Oggiano-Bitar in Centre régional de documentation archéologique 1991, p. 13-14). Leur franche association à un culte des eaux qui serait antérieur à la conquête est une extrapolation difficilement justifiable au regard de leurs contextes de découverte et de l’état actuel de la recherche sur cette thématique (Vurpillot thèse en cours). Seule la récente intervention au lieu-dit Bourgeline (Card 2011) offre des indices concrets d’une occupation de La Tène finale, mais sans marqueurs qui permettraient de se prononcer sur la nature des installations. De plus ces vestiges sont en position extra-urbaine.

3.2.1 Espace thermalLa chronologie des interventions dans cette zone est particulièrement difficile à démêler. L’étang est asséché vers 1754, à partir de cet instant les travaux de repérage et d’aménagement vont se succéder à intervalles réguliers. L’année suivante, en 1755, des problèmes d’alimentation contraignent la municipalité à procéder à des investigations et à l’entretien des sources, une partie des thermes antiques va être révélée, ainsi que la célèbre « pierre de Labienus ». En 1759 le projet de réaménagement de l’espace thermal incite à procéder à une reconnaissance du terrain, et à pratiquer des sondages dans la zone (C) où avait été découverte la « pierre de Labienus », ainsi que dans d’autres espaces à proximité, qui révéleront les éléments (t6) et (t14). Les monnaies retrouvées dans cette zone concernent principalement le Haut-Empire, avec quelques exemplaires tardifs (Procès-verbal des fouilles de 1759 in Desgranges 1981, p. 113-114 ; Lecomte 1860 ; Chapelain 1857). Le chantier de construction qui intervient entre 1762 et 1767, circonscrit à la zone repérée lors des investigations précédentes, ne donnera lieu à aucune nouvelle découverte. Les espaces (t1), (t2), (t3), (t10), (t11) et (t16) ont été mis au jour durant le xviiie siècle, sans plus de précisions (de Fabert 1808 in Desgranges 1981, p. 111).Ce n’est qu’au début du xixe siècle que des réparations et de nouveaux aménagements s’imposent, suite au manque d’entretien et aux dégradations subies pendant la période révolutionnaire. Ainsi, entre 1802 et 1804 on va découvrir la grande canalisation (δ), la pièce (t4), la pièce (t7) et les installations (t17) (Thierrat 26 juin 1802 in Desgranges 1981, p. 132 ; Thierrat 12 octobre 1803 in Desgranges 1981, p 133-136 ; Thierrat 27 avril 1802 in Desgranges 1981, p. 122-124). Le mystérieux bâtiment (F) fut sûrement mis au jour au même moment, ou peu de temps après, avec une inscription à Lussoius (CIL XIII 5425) (Lecomte 1860 ; Chapelain 1857). D’autres interventions d’une certaine ampleur vont se succéder au milieu du xixe siècle, mettant au jour dès 1851, et de nouveau en 1855, le captage de la source du Puits Romain (B). Puis la poursuite des investigations dans la zone par l’ingénieur Bossey entre 1857 et 1858 va révéler la canalisation et le système de captage des sources ferrugineuses (β) ainsi que le réservoir (D) (Journal de la Haute-Saône du 3 avril 1857 in Longchamp 1861, p. 11 ; Delacroix 1862, p. 95-96 ; Delacroix 1867, p. 76-77). À cela s’ajoute la découverte d’une vaste construction (E) dans les jardins de l’établissement thermal, avec une inscription à Apollon et Sirona (CIL XIII 5424). En 1857 on aurait trouvé « près des sources ferrugineuses » 11 monnaies : un consulaire de C. Vibius Varus (vers 48 av. J.-C.), un semis fruste d’Auguste ou Tibère, un semis de Tibère, un as de Trajan, un sesterce d’Hadrien, deux as de Marc-Aurèle, un as de Commode et trois monnaies non identifiables (Faure-Brac 2002, p. 276). Au niveau du bain Impérial, entre (D) et (t1) (t2), le journal de la Haute-Saône d’octobre 1857 relate la découverte d’une monnaie d’Agrippa dans le béton romain (Journal de la Haute-Saône d’octobre 1857 in Longchamp 1861). L’exploration des sources antiques, puis le captage de la source Labienus, se révélèrent rapidement insuffisants (Journal de la Haute-Saône du 17 mars 1858 in Desgranges 1981, p. 201 ;

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

II. Résultats de travaux 2014 – 2. Sites traités selon le protocole d’inventaire normalisé / Les notices de sites

202Labroratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 Université de Franche-Comté

Agglomérations antiques de Bourgogne, Franche-Comté et Champagne méridionale.Inventaire archéologique, cartographie et analyses spatiales. Rapport d’Activité 2013

Delacroix 1862, p. 95-96 ; Delacroix 1867, p. 82). Ainsi en 1865 une nouvelle campagne de sondages est pratiquée au pré Martin, espace où on se rappelait qu’un particulier avait autrefois exploité une source. C’est à cette occasion qu’on dégagea l’installation cultuelle (A) (Chalot 1865 in Desgranges 1981 : 93-97 ; Delacroix 1867 : 84-85). Sa chronologie repose sur des bases fragiles. Une fosse profonde de 40 cm apparait comme un premier marqueur concret, où l’on décide d’enfouir une quantité notable d’ex-voto en chêne. Nous ne pouvons conclure s’ils ont subi l’action du feu de manière volontaire ou accidentelle. Ils sont apparemment mêlés à des fragments de céramique et des « débris de bois brûlés » (Delacroix 1867, p. 83-84), que B. Desgranges identifie comme des poutres mais sans argument. Il n’y a donc pas matière à extrapoler l’existence d’une première construction en bois. Ce niveau de terre mêlé de cendres parait avoir fonctionné un certain temps, sûrement au cours du ier siècle de notre ère étant donné qu’une monnaie augustéenne est située 10 cm au-dessus de la fosse en question, et qu’on atteint le sommet de cette couche encore 20 cm plus haut. Dans un troisième temps, on se décide à remblayer cet espace au moyen d’une couche sableuse relativement imperméable, et épaisse de 30 cm. La présence d’une monnaie de Domitien laisse penser que ces aménagements pourraient intervenir à la toute fin du ier siècle ou au début du iie siècle. Enfin une monnaie de Constantin signale une accumulation de remblais d’environ 1 m de puissance à cet endroit entre le iie et le ive siècle. C’est aussi en 1865 que des travaux effectués dans le parc thermal ont donné lieu à la découverte d’un trésor monétaire dont seules 24 monnaies d’argent nous sont parvenues, émises entre 238 et 268 (Faure-Brac 2002, p. 282). Complétée en 1877 par la mise au jour d’un second trésor monétaire exhumé lors de fouilles effectuées au 3 rue des Thermes. Il s’agit d’un contenant en céramique de gros volume dans lequel étant présent 20 kg de monnaies d’argent romaines à l’effigie des empereurs Maximin, Gordien, Philippe, Gatien, Valérien, Sabinine, Gallien de 238 à 268 (Gauthier 1880).À ces années intenses succède une période de calme relatif, qui ne sera interrompue qu’au début des années 1990 avec les fouilles de C. Card et V. Poinsignon. Entre 1989 et 1994, ils vont retrouver le réservoir (D) et mettre en évidence de nouvelles structures qui viennent compléter notre perception de l’espace thermal : bassins (t15), (t9), (t12), (t13), les salles (t8) et (t5) et des portions de canalisations. Enfin, une tranchée de diagnostic fut réalisée au sud de l’établissement thermal en 2008, révélant un caniveau et des maçonneries antiques (Card 1989a ; Card 1990d ; Card 2008b).

Concernant les éléments situés à proximité immédiate, on peut signaler qu’en 1755, « dans l’étang des bénédictins, derrière le bain du même nom » (Morand 1756, p. 194) on a retrouvé une statue identifiée comme un cavalier à l’anguipède. Une longue colonnade (t16) est décrite par J.-J. Fabert comme « des galeries dont les bases des colonnes subsistent encore. C’était sans doute un gymnasium » (de Fabert 1808 in Desgranges 1981, p. 112). Une seconde colonnade est mentionnée par Dom Calmet dès 1748, elle aurait été révélée lors de travaux d’aménagement de la chaussée réalisés en 1741, J.J. fabert fait remarquer que cette autre colonnade était « dans la partie supérieure qui régnait le long de la rue qui a conservé le nom de rue des Romains et où était une statue d’Apollon » (de Fabert 1808 in Desgranges 1981, p. 112). Cette statue d’Apollon était installée sur un piédestal à l’extrémité de la rue Carnot, et a disparu dans le courant du xviiie siècle comme le rappelle P.-J. Chapelain (Chapelain 1857, p. 22). À la suite de travaux d’aménagements pratiqués à l’ouest de l’établissement thermal en 1938, « à environ 15 m de la nouvelle buvette », soit à proximité de (t5) et (t6), les ouvriers ont révélé et partiellement détruit une inscription votive à Luxovius (CIL XIII 5426), mise en relation à juste titre avec une reproduction réalisée sur la couverture d’un lectionnaire du viiie ou xie siècle intitulé Homiliae SS. Patrum in Evangelia quatuor. Dom Calmet nous

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

203VOLUME 1

en donne une transcription approximative (Calmet 1748, p. 167-168). En 1939, lors de la modernisation des thermes, on a découvert 7 monnaies : 3 dupondii de Néron, 1 dupondius de Domitien, 1 sesterce d’Antonin le Pieux, 1 dupondius de Sévère-Alexandre, et 1 as de Constantin.Quant aux interventions récentes, un diagnostic a été pratiqué en 1990 rue Jean-Moulin. Il a permis d’identifier un niveau d’occupation très profond par rapport au sol actuel (-4 m), au contact de l’eau de la source Martin. Ce niveau très organique (cendres, brindilles, morceaux de bois) contenait du mobilier : céramique du début du Ier siècle, verre, et une monnaie d’Agrippa datable de 15 av. J.-C. L’occupation serait à mettre en relation avec le lieu de culte situé une dizaine de mètres au sud (Card 1992a). Les autres sondages signalent une succession de couches de limon sableux hydromorphe contenant des végétaux en décomposition, qui renferment quelques fragments de tuile et de céramique gallo-romaine. Cette zone située au nord de l’établissement thermal ne semble donc pas avoir été occupée pendant l’Antiquité. Un sondage fut réalisé en 1990 à l’est du parc des thermes, dans le cadre de l’implantation d’un nouveau forage. Malgré sa surface réduite, il a livré une importante stratigraphie avec une occupation d’époque augustéenne, à laquelle succède un habitat structuré (foyers, murs maçonnés) à partir de la période claudienne. Au moins trois phases de réaménagements sont perceptibles au cours du ier siècle, avant que l’habitat laisse place à une nouvelle occupation de nature indéterminée au début du iie siècle, suivie d’un abandon du site à la fin du même siècle (Card 1990). Un second espace d’habitat daté du Haut-Empire a pu être mis en évidence à l’ouest du parc des thermes (Card 1992d). En 1990 puis en 1991 C. Card et V. Poinsignon, lors de diagnostics et de suivis de travaux, ont identifié plusieurs corps de bâtis antiques : la salle (t5) peut-être chauffée par hypocauste, c’est sûrement la construction mentionnée par J.-A. Marc (Marc 1806, p. 8), la salle ou piscine (t8), peut-être aussi chauffée par hypocauste, la piscine (t12), le bassin (t13) ainsi qu’un angle de mur, enfin le bassin (t15), mesurant 4 m par 4 m, a été reconnu lors d’un diagnostic qui s’est vu interrompu. En 2008 C. Card est intervenu 3 rue des Thermes, les résultats ont permis de confirmer l’arasement des bâtiments antiques au niveau de la cour qui se trouve devant l’établissement thermal actuel. Le peu de mobilier recueilli (exclusivement dans les niveaux de remblais ou de démolitions) ne nous permet pas de préciser la chronologie antique du secteur sondé. Et le fragment de chaperon de mur, retrouvé également dans les remblais, indique peut-être la proximité d’un mur matérialisant la limite du secteur thermal antique (Card 2008b).

3.2.2 Le cœur urbain actuelEntre Saint-Martin et la place de la Baille, on a découvert en 1741 des stèles remployées comme couvercles à des sarcophages (de Fabert 1846). Et des éléments d’architectures ont été trouvés aux xviiie et xixe siècles. Le diagnostic effectué en 2006 (Bully 2006a, 2006b) place de la Baille a permis de mettre en évidence une importante construction, reconnue sur toute sa largeur (14,25 m) dans son mur ouest, et seulement en partie dans ses murs nord et sud, ce dernier ayant été suivi sur une longueur de près de 9,5 m. Son mode de construction, rare dans nos régions et souvent caractéristique de monuments privilégiés, se traduit par ce qui ressemble à un opus africanum, où des modules de grand appareil antique sont disposés à intervalle régulier, ici tous les 2,2 à 2,3 m. Entre ces gros blocs s’intercale une maçonnerie de petits moellons. La découverte d’une monnaie de Constantin et les datations radiocarbone réalisées sur un charbon de bois pris dans le mortier permettent d’envisager une datation du ve siècle (Bully, Bully et Čaušević-Bully 2014). La poursuite des investigations en 2007 (Bully et Gaston 2007) complète la compréhension de cet édifice, et surtout sa réaffectation au haut Moyen Âge. Grâce au nouveau sondage

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

II. Résultats de travaux 2014 – 2. Sites traités selon le protocole d’inventaire normalisé / Les notices de sites

204Labroratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 Université de Franche-Comté

Agglomérations antiques de Bourgogne, Franche-Comté et Champagne méridionale.Inventaire archéologique, cartographie et analyses spatiales. Rapport d’Activité 2013

ouvert au nord-est on peut désormais associer les vestiges de maçonnerie et de sol aux sarcophages. Un en particulier, resté inviolé, disposait d’une épitaphe datable de l’époque carolingienne. Le sondage a également permis d’identifier un mur de partition nord-sud, on peut dès lors émettre l’hypothèse de l’existence d’une allée centrale, ou d’un espace de circulation privilégié. Au vu des découvertes on ne peut douter de la vocation funéraire de l’édifice (Dupuis 2008).À quelques mètres seulement vers le sud-ouest, la place Saint-Pierre est aussi occupée dès l’Antiquité. Déjà en 1847 et 1848 des travaux avaient exhumé des sépultures médiévales ainsi que des monnaies de Septime-Sévère et de Gordien. Un premier diagnostic réalisé en 1989 avait révélé quant à lui des niveaux d’occupation du Haut et du Bas-Empire, et du haut Moyen Age, très perturbés par l’installation de la nécropole médiévale (Card 1989b). Ces observations ont été précisées lors des interventions de 2007. On distingue un premier sol damé d’argile mal connu. Lui succède l’installation d’un foyer, dont on a retrouvé une large sole de tegulae et de briques. De plus les fragments de briques peignées (assurant l’accroche des enduits) et de tubuli employés dans le radier signalent la présence d’un espace thermal proche, pour lequel le remploi des matériaux de démolition suggère une datation de l’Antiquité tardive, sans qu’on puisse mieux préciser la chronologie faute de marqueurs. Plusieurs éléments de voierie ont aussi été relevés. On assiste ensuite à la mise en œuvre d’un bâtiment, situé au nord de celui en opus africanum, qui doit être considéré comme faisant partie de la même phase d’occupation (entre la seconde moitié vie siècle et la fin de la période mérovingienne). Seule une partie de ses murs sud et est ont été reconnus, mais il dispose d’un sol de tuileau dont le mortier possède les mêmes caractéristiques typologiques que celui reconnu place de la Baille (Bully 2006a ; Bully et Gaston 2007).En 1780-1784, place de l’Abbaye, d’autres stèles furent retrouvées en grande quantité « jetées et entassées confusément les unes sur les autres », elles ont servi de fondation au rempart de la ville (de Fabert 1846). J. Chapelain précise qu’elles étaient mêlées à de fragments de colonnes, de bas-reliefs et de statues (Chapelain 1857). En 1849 on mit encore au jour place de l’Abbaye des stèles funéraires et des blocs d’architecture remployés dans un bâtiment antique (de Fabert 1846). Ce n’est qu’en 2006 qu’un sondage réalisé à cet endroit mit au jour les fondations d’une construction monumentale datable de la fin du ier siècle ou du début du iie siècle. Une partie de son abside semi-circulaire a pu être relevée, elle affecte un diamètre estimé à 10,75 m hors œuvre. Il s’agit sûrement d’un bâtiment public, qui sera abandonné au ive siècle. Par la suite un mur vient boucher l’abside épierrée. Cet aménagement semble intervenir au cours du viie siècle.Place de la République, les interventions archéologiques ont révélé une première occupation à vocation artisanale dès le ier siècle, caractérisée par de petits bâtiments à structures foyères ayant laissé des traces d’exploitation de fer et de verre. Puis, lors d’une seconde phase, on assiste à l’implantation d’un habitat en bandes dans la seconde moitié du ier siècle. Il ne sera abandonné que dans la première moitié du ive siècle. Quatre phases de réaménagements successifs ont pu être mises en évidence. On va très vite s’approprier les restes de cette habitation, au sein de laquelle se développe une nécropole active de la seconde moitié du IVe siècle au Ve siècle. Avant la construction à la fin du ve siècle-début du vie s. d’une première église funéraire, qui sera réaménagée au viie siècle (Bully 2005, 2008, 2009a, 2009b).De nombreuses stèles ont encore été découvertes dans le secteur : rue Victor-Genoux en 1741 et 1897, place Saint-Jacques en 1763 et 1829, rue Jean-Jaurès en 1840, 1845, 1880, 1904 et 1905 (Faure-Brac 2002). Quant au castrum, une partie de ses fondations aurait été retrouvée en 1780 place de l’Abbaye, puis entre 1845 et 1847 rue Jean-Jaures (Card 2011).

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

205VOLUME 1

3.2.3 Un secteur artisanal au ChatignyLe secteur artisanal du Chatigny a été révélé dès la fin du xixe siècle par la découverte de deux moules à sigillées (Vaissier 1881). On sait aussi qu’une partie des installations a sûrement disparu à la suite de terrassements dans les années 1950. Mais Le premier dépotoir d’atelier ne sera identifié qu’en 1975 par F. Kasperowicz. Et c’est véritablement la fouille de sauvetage, coordonnée entre 1978 et 1987 par P. Khan, puis entre 1991 et 1993 par C. Card, qui va permettre l’étude du complexe artisanal. Il se compose d’une batterie de huit fours, aux formes circulaires, quadrangulaires et ovoïdes, disposés autour d’une aire de chauffe commune. Ces fours sont essentiellement construits en grès. L’atelier, actif pendant le IIe siècle, va produire de la céramique commune (plat, marmite, terrine, jattes, mortiers et cruches), de la céramique à paroi fine (gobelets et coupe), et de la céramique sigillée (essentiellement drag.37 et drag.35, 36, 33). Après leur abandon les fours seront reconvertis en dépotoirs, dont sont issues les productions analysées. À noter qu’en 1979, à une trentaine de mètres des fours, on a aussi retrouvé des scories métallurgiques (Kahn 1986b ; Centre régional de documentation archéologique 1991).Dans le même temps, en 1992, lors d’une fouille de sauvetage réalisée au lieu-dit « Au Cimetière » cinq autres fours, moins bien conservés, ont pu être dégagés. L’un d’eux, creusé dans l’argile, a servi pour la production de terra nigra dans la seconde moitié du ier siècle. Du reste, les autres productions sont de même nature. Ces deux ensembles font partie d’un même quartier artisanal d’une surface de près d’un hectare (Card 1992c). Un diagnostic réalisé rue Saint-Anne en 2007 a permis de mettre en évidence une rue et un niveau d’occupation à proximité de l’espace artisanal. Elle est assez diffuse, et comprend un bâtiment avec solins, des fosses et des trous de poteaux situés de part et d’autre d’une rue qui devait relier le quartier du Chatigny à l’agglomération. Le mobilier recueilli date l’ensemble du milieu Ier siècle à la fin IIe siècle, ce qui recoupe la période de fonctionnement des ateliers (Card 2007a). Il semblerait enfin qu’au haut Moyen Age une partie de cet espace soit de nouveau investi par des habitats.

3.2.4 Un secteur d’habitat au Haut-BoureyUne fouille en deux phases, 1989 et 1993-1994, exécutée aux Haut-Bourey a permis de situer un quartier d’habitat dont l’existence avait déjà été mentionnée dans la documentation ancienne (Chevalier 1767). Deux grands bâtiments situés en bord de rue ont été reconnus, ils sont érigés au milieu du ier siècle ap. J.-C. De nouvelles constructions apparaissent ensuite à l’époque flavienne. Puis l’ensemble est entièrement transformé en balnéaire au début du iie siècle. Les édifices sont groupés autour d’une cour, et un petit chemin aménagé à l’aide de galets permet l’accès à un bâtiment sur poteaux qui a pu avoir une fonction de stockage. Cet espace est ensuite abandonné à la fin du IIe siècle. Plus tard les fondations d’un nouveau mur viennent recouper les anciens vestiges arasés, sans qu’on ne puisse déterminer la nature de cette occupation (Card 1994 ; Centre régional de documentation archéologique 1991).En parallèle une intervention effectuée en 1993 à la SCI Les Aubépines a mis au jour des bâtiments très arasés. Leur proximité spatiale et technique avec l’habitat du Haut-Bourey suggère que cet ensemble de constructions appartiendrait à un même quartier d’habitat (Card 1989c, 1993c, 1993d). Des fosses d’extraction d’argile ont servi à leur construction, avant d’être comblées au cours du iie siècle par les matériaux issus de structures sur hypocauste. Dans le même secteur B. Desgranges avait déjà identifié un canal de pierres sèches antique dont la fonction n’est pas connue (Desgranges 1981).

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

II. Résultats de travaux 2014 – 2. Sites traités selon le protocole d’inventaire normalisé / Les notices de sites

206Labroratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 Université de Franche-Comté

Agglomérations antiques de Bourgogne, Franche-Comté et Champagne méridionale.Inventaire archéologique, cartographie et analyses spatiales. Rapport d’Activité 2013

3.2.5 Autres découvertesConcernant la voierie, en 1740, à l’entrée du faubourg des bains, on reconnut sur une grande surface les restes d’une voie pavée antique, et à proximité les ruines d’une construction encore en élévation. Quatre monnaies de Vespasien étaient enfouies sous la porte de ville moderne à cet endroit (Dom Grappin 1769). En 1778, alors qu’on voulait dresser le plan d’une partie de la voierie ancienne, on reconnut qu’à la sortie du faubourg de la Corvée, l’ancienne voie romaine côtoyait la route actuelle de Luxeuil à Fougerolles. De plus en bordure de cette voie on a identifié une élévation auprès de laquelle se trouvaient un chapiteau d’ordre corinthien et la tête d’une statue masculine en pierre. Plus loin vers l’est on découvrit aussi des tuiles romaines, des monnaies et une tête féminine en pierre (Clerc 1778). Des travaux effectués en 1858 du sud au nord sous la rue Principale de la ville actuelle ont mis en évidence une « voie antique, construite d’épaisses couches d’un gros gravier » (Delacroix 1859). Enfin, avant 1868, dans le prolongement de la Grande Rue, on a trouvé des vestiges de chaussée romaine et de murs (Delacroix 1868).Les opérations modernes viennent compléter notre connaissance du réseau viaire. La voie repérée en 1988 par C. Card aux Grandes Royes (Lycée Lumière) a été fouillée en 1989 (Kahn 1989). C’est un axe secondaire de construction peu soignée qui se dirigerait vers Plombières-les-Bains. En 1990 un diagnostic a occasionné le creusement de plusieurs sondages boulevard Richet, on a alors mis au jour une portion de chaussée antique, avec cinq niveaux de rechapage en galets, reposant sur un hérisson de blocs de grès. Une sigillée estampillée Bassus fournit une fourchette chronologique de 30/50 ap. J.-C. Cette voie est bordée au nord par une succession de structures antiques (murs maçonnés, sols en argile ou en galets) très perturbées, datables des ier et iie siècles (Card 1992b). Enfin un autre diagnostic réalisé en 2006 place Charles de Gaule a révélé un nouveau niveau de chaussée antique, bordé d’un mur (Rollier 2006).Mentionnons également plusieurs autres découvertes effectuées sur le territoire communal. A commence par des indices d’activité funéraire. En 1798, lors de labours dans un champ au lieu-dit « Planche de la madeleine », on découvrit des urnes cinéraires en terre cuite portant des inscriptions (de Fabert 1846). En creusant les fondations de la maison Gauthier, on exhuma une grande urne cinéraire (de Fabert 1846). Enfin des urnes en plombs proviennent aussi de lieu-dit « Le Cuveau » (de Fabert 1846). En 1856 on mit au jour une stèle funéraire portant une inscription (CIL XIII 5433), ainsi que deux petits vases en terre rouge, une portion de torse d’une statue en pierre, un aigle en pierre, deux petites colonnes. Il s’agit sûrement d’un monument funéraire placé en bordure de voie (Chapelain 1857).Lors d’un diagnostic opéré sur un terrain rue Hoche en 1993, on a repéré des vestiges regroupés sur 400 m². Il s’agit de 2 bâtiments sur solins de pierre, et au sol en terre battue. La présence de tuiles dans l’un d’eux suggère l’existence d’une toiture. Ce sont des constructions peu soignées, pour l’instant isolées du reste de l’agglomération (Card 1993e).Un diagnostic effectué dans au garage Hagemann rue Grammont en 2000 est venu confirmer l’existence d’une zone d’habitat avec des murs en moellons maçonnés, et des sols en terre. Les vestiges sont plus denses à l’est de la parcelle, au faire et à mesure qu’on se rapproche du cardo (Couilloud 2004a). De plus, d’autres bâtiments aux murs en moellons sont présents au niveau du camping municipal (Couilloud 2004b).Enfin un diagnostic a été réalisé au lieu-dit Bourgeline, aux marges sud-ouest de la commune. À cette occasion C. Card a pu mettre en évidence une occupation de la fin de La Tène D difficile à caractériser, ainsi qu’un bâtiment en relation avec deux greniers, éloignés de 500 m, qui paraît être une dépendance agricole d’un établissement rural situé en périphérie de l’agglomération, dont la présence avait déjà été repérée lors de prospections (Card 2011).

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

207VOLUME 1

4. Organisation spatiale

4.1. VoirieLe tissu urbain est structuré en fonction d’un axe principal orienté nord-sud. Rappelons que c’est la seule artère dont le parcours est en grande partie assuré. En complément s’ajoutent d’autres tronçons parallèles et transversaux qui résultent de découvertes très localisées.

4.2. Le bâtiCes îlots définissent des quartiers dont la fonction a parfois pu être identifiée. C’est au Haut-Empire, période la plus dynamique de Luxeuil, que cette organisation est la plus lisible. La marge nord de l’agglomération est matérialisée par l’établissement thermal (1) et l’ensemble cultuel (2, 3), encadrés à l’est et à l’ouest par des îlots d’habitats (26, 15, 16, 6, 36). Plus loin vers le nord-est, la limite urbaine semble marquée par le quartier artisanal du Chatigny (11, 12, 13, 14). La situation est moins nette au sud, même si le quartier d’habitat du Haut-Bourey (17, 18) fait figure de limite sud-ouest. Quant aux installations insérées dans l’espace du futur castrum du Bas-Empire (7, 8, 9 ,10), elles associent habitats, activités artisanales et bâtiments publics.

4.3. NécropoleLes principaux indices de l’activité funéraire pendant la période antique émanent de découvertes anciennes. Elles s’insèrent en bordure de l’axe principal, au nord et au sud, à plusieurs centaines de mètres de l’étendue supposée du tissu urbain du Haut-Empire pour les plus importantes (21, 22). La situation de la troisième découverte notable (28) est plus ambiguë compte tenu de l’identification d’une zone d’habitat (15) à proximité lors d’un diagnostic récent. Il faut aussi mentionner la grande quantité de stèles funéraires retrouvées dans l’enceinte du castrum, réparties selon trois zones : le Champ Noir, sur l’axe principal et dans le secteur de l’Abbaye (Faure-Brac 2002). La plupart de ces monuments ont été victimes d’un remploi opportuniste, soit qu’ils aient été utilisés dans les fondations de l’enceinte, ou réexploités comme couvercles de sarcophage à partir du haut Moyen Age dans le secteur de l’abbaye. Toutefois il est aussi intéressant de remarquer que dans la première moitié du ive siècle une nécropole païenne tardive s’établit dans les ruines de l’habitat retrouvé place de la République, sûrement en réponse à la rétraction du tissu urbain. Par la suite la vocation funéraire de cet espace sera pérennisée par la mise en place d’une basilique funéraire paléochrétienne à la fin du ve siècle-début du vie s. (Bully 2009a, p. 32).

4.4. Etendue supposée et remarquesComme nous l’avons déjà souligné, le réseau hydrographique semble marquer les limites de l’agglomération : le ruisseau du Morbief au sud, le ruisseau de Fontaine-Leclerc et peut-être la source du Près-Martin au nord de l’établissement thermal. Les données archéologiques viennent compléter cette observation. Ainsi les diagnostics menés rue Jean-Moulin signalent que la zone au nord de l’espace cultuel ne semble pas avoir été occupée pendant l’Antiquité. Plus généralement les limites de la portion nord de l’agglomération du Haut-Empire nous sont connues en combinant les vestiges mis au jour et les opérations archéologiques négatives. Pour la portion sud nous sommes tributaires de découvertes localisées. Dès lors ce sont surtout des opérations négatives, particulièrement denses pour le quart sud-ouest, qui éclairent la situation. Enfin, en termes d’évolution du tissu urbain, toutes les données tendent à indiquer une

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

II. Résultats de travaux 2014 – 2. Sites traités selon le protocole d’inventaire normalisé / Les notices de sites

208Labroratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 Université de Franche-Comté

Agglomérations antiques de Bourgogne, Franche-Comté et Champagne méridionale.Inventaire archéologique, cartographie et analyses spatiales. Rapport d’Activité 2013

nette rétraction qui s’amorce à partir de la fin du iie siècle. L’agglomération se replie sur sa partie haut dans une enceinte qui permet de protéger l’axe nord-sud, et donc sa fonction de point de passage stratégique, au détriment des autres secteurs, pour la plupart rapidement abandonnés. Pour autant l’établissement thermal, situé hors de l’enceinte, n’interrompt pas ses activités. Les espaces funéraires et leurs évolutions offrent aussi un marqueur intéressant afin d’appréhender la dynamique urbaine, et viennent compléter les indices en provenance du monde des vivants. Malheureusement notre connaissance des nécropoles du Haut-Empire, issue pour l’essentiel de travaux anciens, ne nous permet pas de décrypter avec assurance la période de transition entre Haut-Empire et Bas-Empire. Dans quelles conditions les monuments funéraires issus de ces nécropoles se sont-ils vus réappropriés afin d’édifier le castrum ? Et quelles sont les conséquences sur la gestion des espaces funéraires existants, et de ceux amenés à leur succéder ?

5. Nature de l’occupation et pertinence des éléments de caractérisation

La caractérisation de l’occupation est assez bien établie pour la période du Haut-Empire, grâce aux nombreuses découvertes anciennes, diagnostics et des fouilles de sauvetage. Les récentes interventions pratiquées dans le cœur urbain actuel (place de la république, place de la Baille, place de l’Abbaye et place Saint-Pierre) sont venues compléter nos connaissances dans un espace auparavant moins favorisé par la recherche, même si elles se concentrent sur les évolutions de l’occupation lors de la période charnière du haut Moyen Âge.

5.1. Artisanat

5.1.1. Production céramiqueLe Chatigny représente un pôle important de production de céramiques, notamment une céramique sigillée dont le style peut être rapproché de celui du potier Libertus à Lezoux (Centre régional de documentation archéologique 1991, p. 27). Toutefois l’activité ne se limitait pas à ces productions de luxe, elles ne représentent en fait que 20% du total des éléments exhumés, et cohabitent avec d’autres productions moins prestigieuses. Quant à l’aire de diffusion, elle a une portée essentiellement régionale. Les structures retrouvées au Cimetière sont caractérisées par une orientation similaire à celles découvertes au Chatigny, et devaient constituer un seul et même quartier artisanal. D’ailleurs leurs productions et leur durée d’occupation sont analogues. Aux deux endroits les activités s’interrompent dès la fin du IIe siècle. Les sources anciennes suggèrent qu’elles pourraient ensuite se déplacer en bordure de l’espace thermal, auprès des sources ferrugineuses (Journal de la Haute-Saône du 3 avril 1857 in Longchamp 1861, p. 11 ; Delacroix 1862, p. 96-99 ; Centre régional de documentation archéologique 1991, p. 27), dans le cadre de productions moins soignées.

5.1.2. Activité métallurgique et verrierJusqu’à récemment l’artisanat du métal n’était attesté que par des découvertes fortuites en relation avec les ateliers de production de céramique : enclume et scories trouvées vers les sources ferrugineuses en 1857, puis au même endroit, en 1938 et 1939, deux creusets contenant des résidus métalliques. De façon plus anecdotique, on peut aussi mentionner les lingots métalliques retrouvés à la base aérienne, mais qui nous projettent très loin de l’agglomération (Kahn 1986b).

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

209VOLUME 1

En complément les interventions qui se sont succédé place de la République ont permis de mettre en évidence une occupation artisanale datable du milieu du ier siècle, caractérisée par de petits bâtiments à structures foyères pour lesquels on peut envisager un atelier de verriers (Bully 2005, 2008, 2009a, 2009b).

5.1.3 Travail de la pierreLes stèles funéraires retrouvées à Luxeuil et aux alentours forment un ensemble remarquable à l’échelle régionale, et mettent en lumière l’importance du travail de la pierre dans le secteur. Le grès utilisé est extrait de la carrière du Bois de Banney, localisée à environ 2 km de l’agglomération. Fait notable, la production se destine presque exclusivement au monde funéraire, et paraît suffisante pour soutenir l’activité locale (Centre régional de documentation archéologique 1991, p. 41).

5.2. Habitat domestiqueL’habitat antique de Luxeuil est perceptible à la fois au travers de fouilles de longue durée, au secteur du Haut-Bourey, que par des découvertes plus localisées, anciennes comme récentes.La succession des aménagements au Haut-Bourey entre la seconde moitié du ier siècle et la fin du iie siècle est représentative de la dynamique urbaine qui anime l’agglomération au Haut-Empire : un essor rapide auquel succède un déclin assez brusque à l’orée du Bas-Empire. Le processus de rétraction qui s’ensuit touche tant les espaces artisanaux, comme le Chatigny, que les espaces d’habitats. Mais il n’inclut pas l’espace thermal qui parait alors former une sorte de pôle secondaire qui va attirer par exemple des activités artisanales tardives. Il parait justifié de penser que l’apparente persistance de zones d’habitats périphériques, notamment (15), est la conséquence de l’état de la recherche et est à considérer avec prudence. La rétraction de la fin du Haut-Empire n’est pas lisible seulement dans les abandons des espaces périphériques, mais aussi dans la vitalité des espaces en relation avec le futur castrum. La domus (10) qui succède à une occupation artisanale au IIe siècle place de la République illustre bien ce phénomène (Bully 2009a, p. 32).

5.3. Vie religieusePour un centre urbain aussi important, on ne peut qu’être étonné de la relative discrétion des vestiges religieux. Les auteurs anciens ont suggéré à plusieurs reprises l’existence d’édifices cultuels dans la zone du castrum, mais aucune preuve concrète ne permet de valider ces affirmations. Dès lors le seul espace religieux assuré est celui identifié au nord de l’espace thermal (2). Les découvertes fortuites réalisées dans la zone, notamment (3), suggèrent l’existence d’un complexe sacré qui ne se limiterait pas à l’édicule mis au jour en 1865. Quant à la construction (F), établie au nord-ouest de l’ensemble thermal, elle reste pour le moins énigmatique. En effet elle apparait sur les plans au début du xixe siècle, ce qui permet de penser que sa découverte a été effectuée entre les années 1760 et 1802. Aucun des rares documents de cette époque, pour la plupart des procès-verbaux de travaux, n’y fait référence de manière explicite. Seul P.-J. Chapelain décrit peut-être ce bâtiment (Chapelain 1857, p. 12). En tout état de cause rien ne permet de l’identifier comme un lieu de culte (Vurpillot, thèse en cours). Nous devons aussi réitérer la remarque effectuée en introduction. Au regard des modalités connues d’apparition et d’évolution des lieux de culte des eaux, il parait peu probable que les installations d’époque augustéenne succèdent à une première occupation religieuse protohistorique. Cet espace sacré est

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

II. Résultats de travaux 2014 – 2. Sites traités selon le protocole d’inventaire normalisé / Les notices de sites

210Labroratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 Université de Franche-Comté

Agglomérations antiques de Bourgogne, Franche-Comté et Champagne méridionale.Inventaire archéologique, cartographie et analyses spatiales. Rapport d’Activité 2013

complémentaire à l’établissement thermal, et ces deux éléments ont sans aucun doute joué un rôle important dans l’émergence de l’agglomération, ainsi que dans la définition de son « identité », comme en témoigne la présence de la divinité topique Luxovius.

5.4. Installations publiquesL’établissement thermal est certainement le bâtiment public le plus remarquable, ou tout du moins le mieux connu. Au-delà nous en sommes réduits à des conjectures pour les vestiges établis dans la zone du castrum. Place de l’Abbaye, dès le Haut-Empire, à la fin du Ier siècle ou au début du IIe siècle, on assiste à l’édification d’une construction dotée d’une large abside semi-circulaire qui pourrait être un bâtiment public (Bully et Gaston 2007). Puis à quelques dizaines de mètres, place de la Baille, un autre monument voit le jour au Ve siècle, pour lequel l’l’interprétation d’un premier édifice paléochrétien a été avancée (Bully, Bully et Čaušević-Bully 2014).

6. Chronologie et critères de datation

6.1. La TèneLa situation du territoire de l’agglomération à la protohistoire n’est perceptible qu’au travers d’indices anecdotiques, que ce soit les bronzes italo-étrusques ou des ensembles monétaires pour lesquels nous avons peu ou pas d’information sur les contextes de découverte. On ne peut pas non plus se fier aux hypothèses anciennes basées sur des critères techniques concernant plusieurs ouvrages hydrauliques. S’il n’y a pas lieu de douter de la fréquentation du site à cette période, dont la récente intervention au lieu-dit Bourgeline (Card 2011) offre enfin des indices concrets pour La Tène finale, la nature et la densité de l’occupation humaine restent des questions ouvertes.

6.2. Haut-EmpireToutes nous données concordent pour estimer que l’agglomération se met en place progressivement au cours de la période augustéenne. Les marqueurs chronologiques les plus précoces sont à mettre en relation avec l’aménagement du complexe thermal (1), où on signale la présence d’une monnaie d’Agrippa prise au piège dans la couche de béton, et du complexe sacré (2), où une monnaie augustéenne a été retrouvée dans les couches profondes de l’édicule cultuel. Cette datation s’est vue complétée par les interventions archéologiques récentes, notamment une seconde monnaie d’Agrippa mis au jour à une dizaine de mètres derrière le complexe cultuel (5), et des niveaux d’habitat augustéens (36). Ensuite les ensembles monétaires livrent une série presque continue jusqu’au milieu du ive siècle, alternant périodes fastes et de récession.C’est surtout à partir début du ier siècle que l’essor de l’agglomération devient perceptible, au travers du développement des quartiers d’habitats et des secteurs artisanaux. Nous disposons rarement d’une datation fine, mais l’étude du Haut-Bourey illustre l’intensité de l’activité humaine à cette période, avec pas moins de quatre phases de construction reconnues entre la première moitié du ier siècle et la fin du iie siècle. Le constat est similaire pour l’occupation augustéenne révélée dans la portion est du parc thermal. La première occupation, de nature indéterminée, est bien datée par un important mobilier céramique (pots ovoïdes ou carénés de céramique commune grise sans décor, jatte à collerette, céramique noire à gros dégraissant,…) ainsi qu’une fibule à antenne en bronze étamé (Card 1990). Lui succède un habitat qui subit au moins trois phases

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

211VOLUME 1

de réaménagements entre la période claudienne et la fin du ier siècle, là encore daté grâce à la grande quantité de céramique présente dans les couches (Drag. 24/25/27/15/17, Hof. 12, fonds d’amphore Dressel 20,…). L’officine du Chatigny, quant à elle, est en activité de la période flavienne aux règnes d’Hadrien ou Antonin. Loin de de se limiter à la moitié nord de l’agglomération, des traces d’occupation attribuées au ier siècle sont aussi discernables plus au sud, que ce soit boulevard Richet (23), place de Gaulle (19) et dans la zone du castrum (7, 8, 9, 10).La fin du iie siècle marque l’amorce d’une période de déclin pour Luxeuil, qui se poursuit au début du iiie siècle et se traduit par l’abandon concomitant de quartiers d’habitats et d’espace artisanaux. Une phase de déprise qui se ressent aussi sur le territoire proche, comme peut en témoigner le trésor de Saint-Bresson dont la série monétaire s’interrompt au moment du règne de Commode.

6.3. Bas-EmpirePourtant Luxeuil est encore actif au cours du iiie siècle. Un nouveau secteur artisanal, certes de moindre qualité, se déplace pour une courte période vers les sources ferrugineuses, et l’activité du travail de la pierre se poursuit (46% des stèles sont datées de la fin du iie et du début du iiie siècle), même si elle va progressivement péricliter comme l’indique la baisse de la production et le changement de source d’approvisionnement en matière première. La présence de deux trésors monétaire du milieu du iiie siècle, dans la zone des sources ferrugineuses et dans la rue des Thermes, laisse songeur quant aux troubles auxquels doit faire face la population, et préfigure la mise en place du système défensif. Le tracé et la date d’édification du castrum restent largement méconnus. Son existence est confirmée par les documents hagiographiques, mais n’est concrétisée sur le terrain que par trois découvertes anciennes : entre 1780-1784 dans la cour de l’abbaye et sous le palais abbatial, puis en 1845 et 1847 rue Jean-Jaurès. On sait que la stèle la plus tardive incorporée dans les massifs de fondation date du milieu du iiie siècle, et que la nécropole païenne place de la République est établie dans le courant du ive siècle. Il y a donc raison de penser que cette structure est édifiée soit à la toute fin du iiie siècle, soit au début du ive siècle. La rétraction de l’espace urbain vers la zone du castrum parait débuter plus tôt, au cours du iiie siècle. Au ive siècle les thermes semblent encore actifs, de même que le complexe cultuel où a été retrouvée une monnaie de Constantin et une inscription datée du iiie siècle. Bien qu’on puisse envisager pour ces contextes tardifs, comme à Bourbonne-les-Bains, une réduction progressive des espaces entretenus aboutissant à une activité qui se limiterait à un « noyau fonctionnel » réduit.

6.4. Haut Moyen ÂgeL’activité se poursuit à Luxeuil entre l’Antiquité tardive et le haut Moyen Age, sûrement un à un rythme réduit. Nous étions particulièrement démunis pour apprécier la situation entre le ive siècle et l’arrivée de Saint-Colomban dans les dernières décennies du vie siècle. Or les opérations menées pendant plusieurs années par S. Bully révèlent qu’aux ve et vie siècles un complexe paléochrétien se développe : une église du ve siècle place de la Baille, et à proximité immédiate une basilique funéraire de la fin du ve siècle et de la première moitié du vie siècle (Bully, Bully et Čaušević-Bully 2014). Toutefois les structures d’habitats nous font encore défaut pour cette période, en effet ceux identifiés derrière Saint-Anne disposent d’une fourchette chronologique très large qui s’étend entre le viie et le xiie siècle.

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

II. Résultats de travaux 2014 – 2. Sites traités selon le protocole d’inventaire normalisé / Les notices de sites

212Labroratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 Université de Franche-Comté

Agglomérations antiques de Bourgogne, Franche-Comté et Champagne méridionale.Inventaire archéologique, cartographie et analyses spatiales. Rapport d’Activité 2013

7. Synthèse sur la dynamique d’occupation

Dans la synthèse de 1991, on peut lire que « L’emplacement de Luxeuil n’a pas été choisi pour sa position sur un grand axe de communication ou au centre d’un terroir fertile : il fut déterminé essentiellement par la présence de sources thermales » (Centre régional de documentation archéologique 1991, p. 57). Si on ne doute pas que la présence de sources minérales a joué un rôle majeur dans le choix de l’implantation, puis dans l’essor de l’agglomération. Il est raisonnable de penser que les aménageurs antiques avaient aussi à l’esprit, dès l’origine, le potentiel « stratégique » d’une telle installation. Un point de passage faisant communiquer le plateau de Langres et le plateau lorrain, qui ne demandait qu’à être pérennisé. Une première étape logique, confirmée par les indices archéologiques, passe donc par l’aménagement de l’établissement thermal et du complexe cultuel au moins dès l’époque augustéenne. Il s’agit d’assainir la zone d’émergence principale des sources, au moyen de lourds travaux de terrassement dans une zone humide naturellement inhospitalière, dont la description d’E. Delacroix rend assez bien compte (Delacroix 1871, p. 3-4). Puis, dans un second temps, l’agglomération à proprement parler se met en place en tirant parti de l’impact positif généré par la présence de ces installations publiques. Le site devait être alors devenu un point de passage attractif, sans qu’il faille toutefois surévaluer son importance. Rappelons à ce sujet que Luxeuil ne figure ni sur les itinéraires antiques, ni dans la table de Peutinger. Le complexe thermal apparait comme le pôle d’origine à partir duquel se développe le tissu urbain, mais on remarque que l’occupation humaine se prolonge préférablement vers le sud, de part et d’autre de la voie principale. Si bien que déjà au Haut-Empire les thermes et le lieu de culte matérialisent la limite nord de l’agglomération, alors qu’on aurait pu s’attendre plutôt à un développement rayonnant. On retrouve une situation assez similaire à Bourbonne-les-Bains et Bourbon-Lancy, où l’espace thermal donne l’impulsion nécessaire à l’apparition d’une agglomération, mais paradoxalement se voit attribué une position en marge du tissu urbain. Il est aussi très clair que ces complexes associant structures balnéaires et espaces cultuels jouent un rôle puissant dans la définition identitaire de l’agglomération. Ici Luxovius se présente comme la divinité topique tutélaire d’un lieu dont les qualités ont favorisé l’apparition et le succès de l’agglomération. Ce n’est donc pas sans raison qu’en période de trouble, lorsqu’intervient la rétraction du tissu urbain, l’agglomération parait devenir bipolaire. L’espace thermal, symbolique, persiste, tant bien que mal, alors que les zones d’habitats et d’artisanats disparaissent progressivement. Dans le même temps, et de façon rationnelle, le cœur de l’activité se déplace dans la partie haute, « celle que traverse en coup de sabre la grande voie du Rhin vers Langres » (Centre régional de documentation archéologique 1991, p. 52) qu’on a tout intérêt à protéger par l’édification d’un castrum. Si le Bas-Empire voit un ralentissement considérable des activités à Luxeuil, l’occupation humaine se maintient. Et contrairement à ce qu’on a longtemps pensé, les ve et vie siècles ne traduisent pas une période d’abandon, mais démontrent un véritable dynamisme, au moins dans le domaine religieux, avec l’implantation d’un complexe paléochrétien. Des structures précoces, organisées autour d’un axe de circulation aux marges du diocèse, qu’on envisage comme autant d’atouts qui ont pu motiver l’arrivée de saint Colomban à la fin du vie siècle.

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

9. Bibliographie

213VOLUME 1

8. Perspectives de recherche

L’intérêt porté à l’histoire de Luxeuil-les-Bains est inscrit sur le long terme. Découvertes fortuites, fouilles archéologiques, anciennes et récentes, contribuent à dresser un tableau de plus en plus complet de la situation du territoire pour les époques anciennes. D’un point de vue chronologique, il pourrait être souhaitable de s’interroger plus activement sur les origines de l’agglomération. Comme nous l’avons vu, les indices les plus précoces sont présents dans la zone des complexes thermal et cultuel. Dans ces conditions des prélèvements sédimentaires puis l’analyse des micro-restes végétaux pourraient nous renseigner sur le processus d’anthropisation, et venir compléter la chronologie suggérée notamment par les marqueurs monétaires. Reste à savoir où pratiquer de façon pertinente ces prélèvements dans un espace qui a été intensément remanié depuis au moins l’époque moderne. La poursuite des investigations dans le cœur urbain actuel offre aussi des perspectives très intéressantes pour toutes les périodes, et s’intègre à la volonté de valorisation du patrimoine dont bénéficie le centre-ville. De nombreuses questions restent en suspens : Quelle est la nature et l’intensité de l’occupation de cet espace au Haut-Empire ? Comment évolue-t-il suite aux troubles du Bas-Empires ? Peut-on préciser nos connaissances très lacunaires sur le castrum ? Selon quels termes s’opère la transition vers les réaménagements d’ampleur qui vont survenir tout au long du au haut Moyen Âge ?

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

II. Résultats de travaux 2014 – 2. Sites traités selon le protocole d’inventaire normalisé / Les notices de sites

Alies B., 1850. Etudes sur les eaux minérales en générale, et sur celles de Luxeuil en particulier, considérées comme moyen thérapeutique dans le traitement du plus grand nombre des maladies chroniques, Besançon, Impr. J. Jacquin, 220 p.

Anonyme, 1755. « Procès-verbal des fouilles de 1755 », in : Desgranges B., 1981. Luxeuil-les-Bains. Histoire des thermes, Remiremont, Impr. Lalloz Perrin, 212 p.

Prinet, 1759. « Procès-verbal des fouilles de 1759 », in : Desgranges B., 1981. Luxeuil-les-Bains. Histoire des thermes, Remiremont, Impr. Lalloz Perrin, 212 p.

Baverel ?, 1811. Inscriptions et monuments antiques trouvés dans l’ancienne Séquanie, ms. Bibliothèque municipale de Besançon.

de Bobbio j. traduit par de Vogüé A., 1988. Vie de saint Colomban et de ses disciples, Bégrolles-en-Mauges, Abbaye de Bellefontaine, 281 p.

Bully S., 2005. Diagnostic : place de la République et rue Victor Genoux (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Bully S., 2006a. Diagnostic : place Saint-Pierre, Baille et de l’Abbaye (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Bully S., 2006b. « Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ancienne église Saint-Martin », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre, Auxerre, 3 p. (tome 10)

Bully S., 2008. Place de la République (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Bully S., 2009a. Place de la République (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Bully S., 2009b. « Archéologie des monastères du premier millénaire dans le Centre-Est de la France. Conditions d’implantation et de diffusion, topographie historique et organisation », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre, Auxerre, p. 257-290 (tome 13)

Bully S. et Gaston C., 2007. « Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) : deuxième campagne de diagnostic archéologique des places du centre ancien », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre, Auxerre, 6 p. (tome 11)

Bully S., Bully A. et Čaušević-Bully M. avec la collaboration de Fiocchi L., 2014. « Les origines du monastère de Luxeuil (Haute-Saône) d’après les récentes recherches archéologiques », in : Gaillard M. (dir.), 2014. L’empreinte chrétienne en Gaule du IVe au IXe siècle, Turnhout, Brepols, p. 311-355

Calmet A., 1748. Traité historique des eaux et bains de Plombières, de Bourbonne, de Luxeuil et de Bains, Nancy, 354 p.

214Labroratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 Université de Franche-Comté

Agglomérations antiques de Bourgogne, Franche-Comté et Champagne méridionale.Inventaire archéologique, cartographie et analyses spatiales. Rapport d’Activité 2013

Card C., 1989a. Etablissement thermal (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté, 21 p.

Card C., 1989b. Diagnostic : place Saint-Pierre (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 1989C. Fouille de sauvetage : Haut-Bourey (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 1990. Fouille de sauvetage urgent : Parc des thermes (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 1992a. Diagnostic : rue Jean Moulin (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 1992b. Diagnostic : boulevard Richet (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 1992c. Fouille de sauvetage : Cimetière (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 1992d. Etablissement thermal 1990-1992 (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 1993a. Fouille de sauvetage : rue Labienus (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 1993b. Fouille de sauvetage : avenue Labienus (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 1993c. Fouille de sauvetage : Aubépines (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 1993d. Fouille de sauvetage : Haut-Bourey (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 1993e. Fouille de sauvetage : rue Hoche (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 2007a. Diagnostic : rue Saint-Anne (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 2007b. Diagnostic : Derrière Saint-Anne, Brasserie (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 2008a. Diagnostic : rue Jules Adler (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 2008b. Diagnostic : 3 rue des Thermes (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 2009a. Diagnostic : ZAC Sept Chevaux (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 2009b. Diagnostic : rue Maréchal Lattre de Tassigny (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Card C., 2011. Diagnostic : Bourgeline (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Couilloud A., 2004a. Diagnostic : 6 rue Grammont (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Couilloud A., 2004b. Diagnostic : 12-14 rue Grammont (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Centre régional de documentation archéologique, 1991. Luxovium : retour aux sources, Besançon, Centre régional de documentation archéologique, 69 p.

Chalot, 1865. « Rapport Chalot : 1865 », in : Desgranges B., 1981. Luxeuil-les-Bains. Histoire des thermes, Remiremont, Impr. Lalloz Perrin, 212 p.

Chapelain P.J., 1857. Luxeuil et ses bains, propriétés physiques, chimiques et médicinales des eaux minéro-thermales de Luxeuil, Paris, J.-B. Baillière et fils, 207 p.

Coffe L. et Donjon M., 1951. Fouilles et découvertes faites dans le voisinage de l’établissement thermal en 1938-39, 1940, 1949-51, ms., 84 p.

Delacroix E., 1864. « Notice sur les fouilles faites en 1857 et 1858 aux sources ferrugineuses de Luxeuil », Mémoires de la société d’émulation du département du Doubs, Besançon, Impr. de Dodivers, p. 93-105 (3e Série, 7eme Volume, année 1862)

Delacroix E., 1868. « Luxeuil », Mémoires de la société d’émulation du département du Doubs, Besançon, Impr. de Dodivers, p. 61-176 (4e Série, 3eme Volume, année 1867)

Delacroix E., 1871. Luxeuil : Antiquités & Thermes, Luxeuil-les-Bains, Impr. S. Bonnet, 26 p.

Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

215VOLUME 1

Denicourt, Desgranges, de Fabert J.-J., Thierry J.-B., 1777. « Procès-verbal des fouilles du 31 octobre 1777 », in : Delacroix E., 1868. « Luxeuil », Mémoires de la société d’émulation du département du Doubs, Besançon, Impr. de Dodivers, p. 72-73 (4e Série, 3eme Volume, année 1867)

Desgranges B., 1981. Luxeuil-les-Bains. Histoire des thermes, Remiremont, Impr. Lalloz Perrin, 212 p.

Dupuis M., 2008. « Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), places et rues du centre-ville, accompagnement archéologique des travaux, 2007-2008 », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre, Auxerre, 3 p. (tome 12)

Faure-Brac O., 2002. Carte archéologique de la Gaule : La Haute-Saône 70, Paris, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 483 p.de Fabert J.-J., 1773. Essai historique sur les eaux de Luxeuil, Paris, Impr. De Vincent, 195 p.

de Fabert J.-J., 1808. « Précis topographique médical des eaux de Luxeuil au comté de Bourgogne », in : Desgranges B., 1981. Luxeuil-les-Bains. Histoire des thermes, Remiremont, Impr. Lalloz Perrin, 212 p.

de Fabert J.-J., 1844. Histoire de Luxeuil, ms.de Fabert J.-J., 1846. Notice sur la ville de Luxeuil et les antiquités qui s’y trouvent, Metz, Congrès archéologique de France, p. 195-201

de Faucogney P., 1773. « Dissertation sur les antiquités romaines trouvée en Franche-Comté », in : Desgranges B., 1981. Luxeuil-les-Bains. Histoire des thermes, Remiremont, Impr. Lalloz Perrin, 212 p.

Ferreira P., 2004. Diagnostic : ZAC Guillaume Hory (Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône), Besançon, Services régional de l’archéologie de Franche-Comté

Fonclause F.M., 1778. Recueil d’Antiquités trouvées à Luxeuil, Luxeuil, Bibliothèque municipale de Vesoul.

Greppo J.G.H., 1805. Etudes archéologiques sur les eaux thermales ou minérales de la Gaule, Paris, Leleux, 218 p.