Liturgia, Cosmo, Architettura

-

Upload

universitaeuropeadiroma -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Liturgia, Cosmo, Architettura

Ciro Lomonte e Guido Santoro

LITURGIA, COSMO, ARCHITETTURA

a proposito del ridisegno dell’area presbiterale nella chiesa madre di Sancipirello (PA),

parrocchia di Maria SS. Immacolata, diocesi di Monreale

Presentazione

Ho avuto la felice possibilità di assistere l’8 luglio 2007 alla inaugurazione del rifacimento

artistico dell’area presbiterale della chiesa madre di Sancipirello. In quell’occasione potei conoscere

gli autori di quel rifacimento, gli architetti Ciro Lomonte e Guido Santoro, già noti in diocesi per

aver lavorato ad altre cose.

Ascoltai allora con vero godimento la relazione a due voci, che nella circostanza i due

architetti fecero al numeroso popolo dei fedeli, prima che io stesso procedessi alla solenne

consacrazione del nuovo altare.

Debbo dire con vera gratitudine che conservo nel mio cuore il ricordo di un bel pomeriggio

d’arte e di preghiera, ricco dei messaggi e degli stimoli, ambedue elevatamente spirituali,

provenienti da ambedue le fonti, l’arte e la preghiera, una volta ancora provvidenzialmente

accomunate.

Adesso ho il piacere di presentare la pubblicazione di quella relazione, sostanzialmente quella

di allora, impreziosita tuttavia, oltre che da un ricco corredo fotografico, da alcune aggiunte

interessanti e da riflessioni ulteriori.

Queste ultime, mi si dice, sono maturate nel corso dei colloqui che i due Autori hanno potuto

avere, spesso cercandoli, con le persone più significativamente interessate alla realizzazione

dell’opera. Io stesso ho avuto modo di incontrare a colloquio privato i carissimi architetti e di

godere del loro sereno entusiasmo, indubbiamente motivato e sostenuto da serietà culturale e

spessore di fede.

Ho saputo che i primi e più diretti destinatari di questa bella pubblicazione sono,

nell’intenzione degli Autori, i fedeli stessi di Sancipirello. La scelta, anche se giusta e naturale, fa

ugualmente piacere, perché rivela la consapevolezza che i nostri Architetti hanno della dignità

ecclesiale e umana dei fruitori più abituali dell’opera di cui parliamo. La quale, una volta uscita

dalle loro mani e divenuta ormai, soprattutto e in un modo tutto suo proprio, “luogo” della

celebrazione del Mistero di Dio, sarà tanto meglio rispondente al suo vero scopo quanto con

maggiore naturalezza (quella della fede) consentirà ai credenti di ritrovarsi coinvolti nella sua

santità e quasi con essa identificarsi.

Ciò naturalmente viene detto a prescindere dal fatto che, per altro verso, questa pubblicazione

è da se stessa in grado di offrire ottimo materiale di riflessione, anche critico, su un argomento

delicato, quale è l’arte liturgica.

È ciò che anzi fortemente mi auguro che avvenga.

Monreale, 4 settembre 2008

Salvatore Di Cristina

Arcivescovo di Monreale

Padre Uwe Michael Lang

Consultore dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice

Officiale della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Coordinatore accademico del Master in “Architettura, Arti Sacre e Liturgia” dell’Università

Europea di Roma

ASSEMBLEA ORIENTATA: ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ARCHITETTURA DELLE CHIESE

Il corpo di Cristo – il nuovo tempio

Nel suo esistere, l’uomo è individuato da due coordinate fondamentali: lo spazio e il tempo,

due realtà che non si costruisce, ma che gli sono date. L’uomo è legato allo spazio e al tempo, e lo è

anche la sua preghiera a Dio. Quando invochiamo Dio, la nostra preghiera ha bisogno, per così dire,

di essere incarnata. Quindi anche il culto cristiano necessita di un luogo dove si può realizzare come

rito sacro. Tale luogo non è il corrispettivo del tempio pagano, dove la cella era considerata

l’abitazione della divinità. C’è un rapporto fra il luogo del culto cristiano e il Tempio di

Gerusalemme, dove Dio si rendeva presente per incontrare i fedeli. Vedasi, ad esempio, Esodo

25,22, dove Dio dice: “Io ti darò convegno in quel luogo: parlerò con te da sopra il propiziatorio”.

Ovvero Esodo 40,34: “Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la

dimora”. Però ci sono anche differenze fra il Tempio e il luogo di culto cristiano che non è

concepito come luogo materiale dell’abitazione di Dio. Già Salomone, dopo avere costruito il

Tempio di Gerusalemme, esclama: “Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco i cieli e i cieli

dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io ho costruita!” (1 Re 8,27). E San

Paolo dice agli ateniesi che “Dio non abita in templi costruiti dall’uomo” (Atti degli Apostoli 17,24).

Leggiamo nel libro del profeta Isaia: “Tutta la terra è piena della sua gloria” (Isaia 6,3; cfr Geremia

23,24; Salmi 139,1-18; Sapienza 1,7) – un passo che è stato incluso nel Sanctus della liturgia

eucaristica. Quindi, tutta la terra è piena della presenza di Dio e da Lui affidata agli uomini1.

Nel Vangelo secondo Giovanni, conosciuto come “il Vangelo spirituale” da molti Padri della

Chiesa2, Gesù durante il suo incontro con la donna di Samaria presso il pozzo di Giacobbe, dichiara

che “è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità;

perché il Padre cerca tali adoratori” (Giovanni 4, 23). Bisogna tenere conto che ci sono vari livelli

di significato: In primo luogo, il culto cristiano è contrapposto al culto dei samaritani e degli ebrei,

perché esso è “in spirito”, cioè non è limitato ad un singolo santuario, come il monte Garizim per i

samaritani ed il tempio di Gerusalemme per gli ebrei. Ma questo non significa che, alla luce del

Vangelo, non ci dovrebbero essere riti e cerimonie, nessuno culto pubblico o nessuno edificio sacro.

Una tal conclusione sarebbe sbagliata, fosse soltanto per la ragione che quasi duemila anni di

tradizione cattolica parlano in senso contrario . Il Signore non ha detto alla donna samaritana che

non ci dovrebbero essere luoghi ed edifici per il culto nella Nuova Alleanza; allo stesso modo, nella

profezia sulla distruzione del Tempio, non afferma che non ci debba essere più alcuna casa costruita

in onore di Dio, ma piuttosto che ci debbano essere molte case. John Henry Newman, il grande

teologo convertito inglese, ha espresso questa verità in un’omelia: “La gloria del Vangelo non è

1 Cfr V. Gatti, Liturgia e arte. I luoghi della celebrazione, EDB, Bologna 2001 (ristampa 2005), pp. 49-50 e 67-68.

2 Cfr M. Wiles, The Spiritual Gospel. The Interpretation of the Fourth Gospel in the Early Church, Cambridge

University Press, Cambridge 1960 (ristampa 2006).

l’abolizione dei riti, ma la loro diffusione; non la loro assenza, ma la loro presenza viva ed efficace

per la grazia di Cristo”3.

Nel suo libro essenziale sullo Spirito della Liturgia, l’allora Cardinale Joseph Ratzinger, ora

Papa Benedetto XVI, mette in relazione “il nuovo universalismo” del culto “in spirito e verità” della

Nuova Alleanza, che non è legato ad un luogo esclusivo, e la profezia di Gesù sulla distruzione del

tempio: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere” (Matteo 26,61). Riprendendo la

precisazione dell’evangelista Giovanni: “Egli parlava del tempio del suo corpo” (Giovanni 2,21),

Ratzinger commenta:

Gesù non dice che lui distruggerà il tempio: questa sarà la versione data dai falsi

testimoni contro di lui. Anzi, egli profetizza che saranno proprio i suoi accusatori a far

ciò. Questa è una profezia della croce; la fine della sua vita terrena sarà al tempo stesso

la fine del tempio: è questo ciò che egli lascia intendere. Con la sua resurrezione

comincerà il nuovo tempio: il corpo vivente di Gesù Cristo, che allora sarà al cospetto

di Dio e che sarà il luogo di ogni culto. In questo corpo egli abbraccia tutti gli uomini;

non è la tenda eretta da mani d’uomo, è il luogo della vera adorazione di Dio, che

dissolve le tenebre e le sostituisce con la realtà. La profezia della resurrezione, letta nel

suo significato profondo, è al tempo stesso una profezia eucaristica: vi si annuncia il

mistero del corpo di Cristo, sacrificato e proprio per questo vivente, che si comunica a

noi e conduce in tal modo al legame reale con il Dio vivente4.

Quindi, Cristo stesso, il suo corpo vivo, risorto e glorificato, è il nuovo tempio dove Dio

dimora e dove si svolge il suo culto “in spirito e verità”. La parola del Quarto Vangelo deve essere

letta in modo cristologico: “spirito” e “verità” non sono astratti concetti filosofici, ma sono realtà

divine che ricordano colui che si è rivelato come “la verità” (Giovanni 14,6) e ha promesso di

mandare il suo Spirito5.

Il vero tempio in cui Dio abita è il corpo che la Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo,

offriva al Verbo di Dio, Gesù Cristo. Come scrive San Paolo ai Colossesi: “È in Cristo che abita

corporalmente tutta la pienezza della divinità e voi avete in lui parte alla sua pienezza” (Colossesi

2,9-10). Poi, per partecipazione, in forza del battesimo, anche il corpo del cristiano diventa tempio

di Dio, come dicono San Paolo e San Pietro nel Nuovo Testamento (1 Corinzi 6,19; Efesini 2,22; 1

Pietro 2,5; 1 Corinzi 3,16-17). Christus totus, il Cristo intero è il vero luogo di culto cristiano, cioè

Cristo in quanto capo e noi in quanto membra del suo corpo mistico. I fedeli che si riuniscono in

uno stesso luogo per il culto divino costituiscono le “pietre vive”, messe insieme “per la costruzione

di un edificio spirituale” (1 Pietro 2,4-5). Infatti, è significativo che la parola che prima indicava

l’azione del riunirsi dei cristiani, cioè ecclesia – chiesa –, è passato a indicare anche il luogo stesso

in cui la riunione si realizza.

Perciò, possiamo dire che la liturgia stessa, la solenne celebrazione del mistero della Passione,

della Morte e della Risurrezione del Signore, è costitutivo del tempio cristiano, inteso come luogo

della presenza divina6. Qui Cristo è presente in forza della sua parola e dei sacramenti, soprattutto

nella Santissima Eucaristia.

Il luogo di culto cristiano dalle origini alla pace costantiniana

Gesù celebrò l’ultima Cena in “una grande sala con i tappeti” (Marco 14,15), “grande e

addobbata” (Luca 22,12), istituendo il sacrificio eucaristico come il centro della liturgia cristiana.

Nel periodo apostolico, l’Eucaristia era celebrata “kat’oikon” (Atti 2, 46 e 5, 42), cioè in una casa

3 J. H. Newman, Parochial and Plain Sermons, Ignatius Press, San Francisco 1997, VI, 19: ‘The Gospel Palaces”, p.

1355: “The glory of the Gospel is not the abolition of rites, but their dissemination; not their absence, but their living

and efficacious presence through the grace of Christ”. 4 J. Ratzinger, Introduzione allo spirito della liturgia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001, pp. 39-40.

5 Cfr. J. Ratzinger, “Theologie der Liturgie”, in Forum Katholische Theologie 18 (2002), 1-13, pp. 9-10.

6 Cfr Benedetto XVI, Esortazione apostolica postsinodale Sacramentum Caritatis, 22 febbraio 2007, n. 41.

adeguata con una sala spaziosa7. Non tutti gli storici sono d’accordo, ma io ritengo probabile che

questo fosse anche il luogo dove venivano lette le Sacre Scritture e dove veniva impartita

l’istruzione religiosa. Dopo la Pentecoste, i primi discepoli inizialmente continuarono a frequentare

il Tempio di Gerusalemme per la preghiera di lode. Il sabato andavano anche alla sinagoga per

ascoltare e proclamare la Parola di Dio, però celebravano l’Eucaristia nel primo giorno della

settimana, la domenica. Sembrerebbe plausibile che la celebrazione eucaristica fosse preceduta

dalle letture e dalla predicazione secondo gli usi delle funzioni nella sinagoga.

Anche prima del rescritto di Costantino, che portava la fine delle persecuzioni e la pace alla

Chiesa, le comunità cristiane avevano propri edifici con sale dedicate al culto liturgico. Una delle

scoperte archeologiche più significative degli ultimi decenni è l’edificio cristiano di Dura-Europos,

una città romana di frontiera sulle rive dell’Eufrate. Si è conservata la struttura di una casa dei

cristiani, con alcuni locali riservati al culto, della prima metà del terzo secolo. La sala delle riunioni,

senza dubbio usata per l’Eucaristia, è orientata ed ha una pedana sul lato est che potrebbe indicare il

luogo dove sorgeva l’altare8.

Nella seconda metà del terzo secolo, nella sua opera Contro i cristiani, il filosofo pagano

Porfirio nota come i cristiani imitino la costruzione dei templi e costruiscano “case grandissime”

nelle quali si riuniscono a pregare9. Tale informazione è confermata da Eusebio di Cesarea che

scrisse nel tardo terzo secolo: “Ma come si possono descrivere quelle vaste assemblee e la

moltitudine che si riuniva in ogni città e le celebri riunioni nelle case di preghiera; motivo per cui,

non soddisfatti dei vecchi edifici, costruirono dalle fondamenta grandi chiese in tutte le città?”10

Eusebio presenta la distruzione delle chiese come una caratteristica della persecuzione di

Diocleziano. Queste chiese precostantiniane possedevano comunque preziosi vasi sacri, come si

evince dal rapporto di una confisca nella chiesa di Cirta, nell’Africa settentrionale, datato 19

maggio 30311

.

La basilica cristiana

Salvo poche eccezioni le più antiche testimonianze di architettura ecclesiastica risalgono al

quarto secolo, quando il riconoscimento ufficiale della religione cristiana da parte dell’imperatore

Costantino diede impulso alla costruzione di chiese. Il rescritto imperiale dell’anno 313 accordò alla

Chiesa la libertà di culto con il diritto di possedere i luoghi destinati ad esso. Il favore imperiale

fornì la possibilità di costruire edifici grandi e belli, e perciò il secolo quarto vide anche la nascita

dell’arte liturgica.

La forma tipica della chiesa paleocristiana è diventata quella della basilica. La basilica

forense, con la grande navata rettangolare, di solito terminante con un’abside, appariva

particolarmente adatta alla liturgia cristiana. In modo generale, la navata era capace di ricevere la

comunità cristiana, e l’abside serviva come luogo della cattedra episcopale e dei sedili per il clero.

Lo storico dell’arte paleocristiana André Grabar, osservando le basiliche costruite

simultaneamente a Roma, Treviri, Gerusalemme e Costantinopoli, conclude: “Sollecitati da ordini

imperiali, costruttori di varia origine, e in regioni lontanissime l’una dall’altra, progettano tutti lo

stesso tipo di edificio. Questa identità è impressionante ed essenziale, ma non esclude certe

differenze notevoli nella scelta e nell’interpretazione di diversi aspetti particolari di questi edifici

(absidi, transetti, ingressi, ‘atria’, eccetera)” 12

. La forma della basilica corrispondeva alle esigenze

della liturgia ed, allo stesso tempo, lasciava libertà ai costruttori per la scelta dei singoli elementi

architettonici ed artistici. La basilica sottolinea l’importanza dell’assemblea – sant’Agostino scrive

7 Oltre la “sala superiore” di Gerusalemme, il cenacolo, il Nuovo Testamento parla, ad esempio, della casa di Troade

(Atti 20, 7-12), della casa di Prisca e Aquila a Roma (Romani 16, 3-5) e della casa di Gaio a Corinto (Romani 16, 23). 8 Cfr. C. H. Kraeling, The Christian Building (The Excavations at Dura-Europos. Final Report, vol. VIII, parte 2),

Connecticut: Dura-Europos Publications, New Haven 1967. 9 Porfirio, Adversus Christianos, frammento 76, ed. A. von Harnack.

10 Eusebio di Cesarea, Hist. eccl. VIII,1,5: GCS Euseb. II/2, p. 738.

11 Il rapporto, tratto da Acta Munati Felicis, viene citato in Gesta apud Zenophilum in CSEL 26, p. 187.

12 A. Grabar, L’arte paleocristiana (200-395), trad. G. Veronesi, Rizzoli, Milano 1967 (ristampa 1991), p. 170; cfr E.

Cattaneo, Arte e liturgia dalle origini al Vaticano II, Vita e pensiero, Milano 1982, pp. 26-42.

dell’“ecclesiam basilicam qua continetur populus, qui vere appellatur ecclesia”13

– ma esprime

anche un orientamento assiale che apre l’assemblea alle dimensioni trascendente ed escatologica

dell’azione liturgica14

.

Nelle grandi religioni storiche la posizione assunta nella preghiera e la disposizione dei luoghi

sacri è determinata da una “direzione sacra”. Fin da tempi molto antichi, i cristiani si volgevano in

preghiera verso il sole nascente, ovvero verso l’est geografico. Sia nella preghiera in privato che

nella preghiera liturgica i cristiani si voltavano non più verso la Gerusalemme terrena, ma verso la

nuova Gerusalemme celeste; credevano fermamente che, quando il Signore fosse tornato in gloria

per giudicare il mondo, avrebbe radunato i suoi eletti per formare questa città celeste. Il sole

nascente era considerato l’espressione appropriata di questa speranza escatologica15

.

Rivolgersi in preghiera verso Oriente divenne essenziale per la liturgia e per l’architettura

paleocristiane. Si potrebbero individuare due tipi di chiese in cui questo orientamento era realizzato:

quelle di Siria e quelle di Roma.

Le chiese di Siria

La maggior parte delle chiese siriane seguirono il modello della basilica, simile a quello delle

sinagoghe dell’epoca. Comunque, l’elemento distintivo della basilica cristiana era che, in genere,

l’abside veniva orientata verso est. Particolarmente ricche di informazioni al riguardo sono le

scoperte archeologiche della Siria settentrionale e della Mesopotamia. Laddove è rimasta qualche

traccia, fatto raro, l’altare è collocato in posizione avanzata rispetto alla parete est oppure

direttamente di fronte a questa. L’orientamento della chiesa e dell’altare corrisponde quindi al

principio universalmente accettato di rivolgersi in preghiera verso Oriente.

Il bema, una pedana rialzata al centro dell’edificio, venne ripreso dalla sinagoga, dove serviva

per la lettura della Sacra Scrittura e per la recitazione delle preghiere. Nella tradizione siro-

orientale, il vescovo siede con il clero nella navata sul lato occidentale del bema rivolto verso

l’abside. La salmodia e le letture, che fanno parte della liturgia della Parola, vengono guidate dal

bema: il clero poi avanza in direzione est verso l’altare per la liturgia eucaristica.

Le testimonianze letterarie e archeologiche mostrano che questa “disposizione siriana”

esisteva anche nelle chiese della Siria occidentale, anche se pare non fosse adottata ovunque. Le

chiese siriane erano generalmente orientate con l’abside, e quasi tutti sono concordi nell’affermare

che, nella liturgia eucaristica, il celebrante stava in piedi davanti all’altare volgendosi verso est con i

fedeli.

Le chiese romane

Anche prima della fine delle persecuzioni, i cristiani della città di Roma avevano i loro edifici

per la celebrazione della liturgia, ma per quanto concerne la forma di questi tituli o domus ecclesiae

siamo quasi completamente al buio. I monumenti più antichi giunti sino ai nostri giorni sono le

basiliche costruite dopo la pace di Costantino, ma si deve rammentare che l’interno di questi edifici

è stato notevolmente alterato nel corso dei secoli. La pianta costantiniana è abbastanza distinguibile

nella basilica Laterana, dove la cattedra del papa è collocata in fondo all’abside, il luogo che

corrispondeva al posto d’onore occupato dal magistrato nelle basiliche secolari, utilizzate come

tribunali o sale del mercato, e al seggio dell’imperatore in Senato. Nelle prime basiliche romane

13

Agostino, Ep. 190 ad Optatum, 19: CSEL 57,154. 14

Per la parte seguente, vedasi U. M. Lang, Rivolti al Signore. L’orientamento nella preghiera liturgica, Cantagalli,

Siena 2006 (ristampa 2008). Cfr anche G. Liccardo, Architettura e liturgia nella chiesa antica, Skira, Milano 2005. 15

Nel Nuovo Testamento il particolare significato della direzione verso est per il culto non è esplicito. La tradizione ha

tuttavia trovato molti riferimenti biblici a questo simbolismo, la più antica essendo probabilmente la descrizione

dell’Ascensione del Signore di Atti 1,11, intesa come compimento di Zaccaria 14,4: “i piedi del Signore posati sul

monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme verso oriente”. Inoltre, basti indicare il “sole di giustizia” di

Michea 3,20, “un sole che spunta dall’alto” nel cantico Benedictus di Luca 1,78, “l’angelo che sale da oriente con il

sigillo del Dio vivente” nell’Apocalisse 7,2, per non parlare del linguaggio della luce nel Vangelo di Giovanni. In

Matteo 24,27-30, il segno della venuta del Figlio dell’Uomo con grande potenza e gloria è la croce che compare come

la folgore da Oriente e brilla fino a Occidente.

l’altare si trovava o all’ingresso dell’abside, oppure nella navata centrale, e la posizione elevata, i

gradini di accesso e il ciborio, una sovrastruttura particolarmente adatta ad enfatizzarne

l’importanza, ne rivelavano il carattere sacro.

A Roma, come nell’Africa settentrionale, si trovano non poche basiliche con l’ingresso verso

est e l’abside verso ovest, come quella Laterana e San Pietro in Vaticano16

. Per quanto riguarda la

direzione della preghiera liturgica in queste chiese, si sono presentate varie ipotesi. A parere di

Louis Bouyer l’intera assemblea, sia il celebrante, che stava dietro l’altare, che i fedeli nella navata,

si volgevano verso Oriente durante la preghiera eucaristica17

. Tale ipotesi ha sollevato severe

critiche con la motivazione che sarebbe stato impensabile che i fedeli volgessero la schiena

all’altare che, fin dai tempi più remoti, era ritenuto un oggetto sacro, anzi un simbolo di Cristo.

Klaus Gamber sostiene che i fedeli occupavano soprattutto le navate laterali: San Pietro e il

Laterano ne avevano quattro, e alcune chiese persino sei. La navata centrale sarebbe rimasta libera

per i gesti liturgici, come l’ingresso solenne del celebrante e dei suoi assistenti, e per altre

processioni18

. Di conseguenza, nelle basiliche con l’ingresso verso est, la gente non stava

direttamente di fronte all’altare, ma neppure volgeva le spalle a questo: sarebbe stato, infatti,

inconcepibile per via del carattere sacro dell’altare e del sacrificio che vi si offriva. Le persone che

si trovavano nelle navate laterali dovevano cambiare solo di poco la loro posizione per volgersi

verso est; l’altare doveva, infatti, essere più o meno alla loro sinistra o alla loro destra. L’assemblea

liturgica avrebbe così formato un semicerchio aperto verso est con il sacerdote celebrante al vertice.

La pratica del sacerdote e dei fedeli l’uno di fronte agli altri nacque, quando andò perduto e restò

incompreso il profondo simbolismo del volgersi verso Oriente, e i fedeli non si voltarono più a est

per la preghiera eucaristica. Questo avvenne soprattutto nelle basiliche in cui l’altare fu spostato dal

mezzo della navata centrale verso l’abside. Si può vedere un’analogia di questa particolare

disposizione nell’uso dell’Oriente cristiano, dove i fedeli si trovano lungo le pareti laterali, mentre

lo spazio centrale sotto la cupola è lasciato libero per le cerimonie liturgiche. Resta comunque

opinabile, almeno nel caso delle grandi basiliche, il fatto che i fedeli, durante la liturgia eucaristica,

restassero in piedi soprattutto nelle navate laterali; queste, infatti, erano usate anche per funzioni

extra liturgiche come i refrigeria.

Si potrebbe anche seguire un altro genere di discussione prendendo le mosse dall’osservazione

che ci si volgeva verso est guardando in alto, ovvero verso il cielo ad Oriente, che era considerato il

luogo del paradiso e lo scenario del Secondo Avvento di Cristo19

. L’innalzamento dei cuori per il

canone o anafora in risposta all’esortazione “Sursum corda”, comprendeva il gesto di alzarsi in

piedi, sollevare le braccia e guardare verso il cielo. Non a caso l’abside e l’arco trionfale di molte

basiliche sono decorati con mosaici magnifici, i cui programmi iconografici sono spesso

strettamente riferiti all’Eucaristia che è celebrata sotto. Forse i mosaici servivano a dirigere

l’attenzione dell’assemblea liturgica che, nel corso della preghiera eucaristica, aveva gli occhi

rivolti verso l’alto. Persino il sacerdote all’altare pregava con le braccia aperte, come la figura

femminile rinvenuta nelle catacombe romane e nota come Orans, senza ulteriori gesti rituali20

.

16

Diverse basiliche romane non sono orientate lungo l’asse est-ovest per svariati motivi. Molte chiese poggiavano su

fondazioni antiche: già sotto Costantino edifici secolari furono convertiti ad uso cristiano. Inoltre, nel caso delle

basiliche costruite sulle tombe dei santi, il sito di queste memoriae tanto venerate determinava la pianta della chiesa.

Nella maggioranza dei casi la variazione dall’asse est-ovest era dovuto a limitazioni dell’ubicazione, poiché

l’ingresso della chiesa si trovava di solito a lato della strada, come nel caso della chiesa di San Clemente a Roma,

dove le porte si aprivano verso sud-est. 17

L. Bouyer, Architettura e liturgia, trad. V. Lanzarini, Edizioni Qiqajon, Magnano 1994, pp. 39-40. 18

K. Gamber, Liturgie und Kirchenbau, Studien zur Geschichte der Meßfeier und des Gotteshauses in der Frühzeit,

Pustet, Regensburg 1976, pp. 23-25; cfr. T. F. Mathews, “An Early Roman Chancel Arrangement”, in Rivista di

Archeologia Cristiana 38 (1962), 73-96, p. 83: sostiene che la navata centrale era il grande corridoio processionale

per la gerarchia nel cammino verso il sacro ufficio, la zona destinata alla congregazione è principalmente nelle navate

laterali. 19

Cfr M. Righetti, Manuale di storia liturgica, vol. I: Introduzione generale, 3a

ed., Editrice Ancora, Milano 1964

(ristampa 1998), pp. 377-79. 20

Cfr S. Heid, “Gebetshaltung und Ostung in frühchristlicher Zeit”, in Rivista di Archeologia Cristiana 82 (2006), 347-

404.

Quando l’altare era collocato all’ingresso dell’abside o nella navata centrale, il celebrante avrebbe

potuto facilmente guardare in alto verso l’abside. Con gli splendidi mosaici che rappresentano il

mondo celestiale l’abside potrebbe aver indicato “l’est liturgico”, quindi il punto focale cui

rivolgere la preghiera. Non c’è bisogno di dire che questa teoria è abbastanza incerta e richiede

indagini più approfondite. Presenta tuttavia il sicuro vantaggio di spiegare meglio la correlazione fra

liturgia, arte e architettura rispetto alle idee di Bouyer e Gamber, che devono fare i conti con la

discrepanza fra i riti sacri e lo spazio architettonico-artistico creato per questi.

Bouyer ritiene che l’architettura delle chiese bizantine sia il vero sviluppo della basilica

paleocristiana: gli elementi non adatti alla celebrazione della liturgia furono cambiati o eliminati in

modo da far nascere un nuovo tipo di edificio. Un risultato di grande importanza fu la formulazione

di una particolare iconografia, strettamente connessa ai sacri misteri celebrati nella liturgia, che

dava loro forma artistica21

. D’altro canto, l’architettura delle chiese in Occidente era molto più

influenzata da quella della basilica. Gli splendidi altari delle chiese occidentali, dal tardo Medioevo

al Barocco, fanno parte dello sviluppo che, evidentemente, va al di là delle disposizioni degli altari

nel primo millennio. Nonostante ciò, questi magnifici altari sono molto confacenti allo scopo della

liturgia, che è quello di rendere lode e gloria a Dio e di rappresentare in modo sacramentale la sua

opera salvifica per i fedeli che sono riuniti nella preghiera e nell’offerta.

Il senso teologico e spirituale dell’orientamento liturgico non si può spiegare meglio di come

il Santo Padre Benedetto XVI ha fatto nella sua omelia per la Veglia Pasquale 2008: “Nella Chiesa

antica c’era la consuetudine, che il Vescovo o il sacerdote dopo l’omelia esortasse i credenti

esclamando: ‘Conversi ad Dominum’ – volgetevi ora verso il Signore. Ciò significava innanzitutto

che essi si volgevano verso Est – nella direzione del sorgere del sole come segno del Cristo che

torna, al quale andiamo incontro nella celebrazione dell’Eucaristia. Dove, per qualche ragione, ciò

non era possibile, essi in ogni caso si volgevano verso l’immagine di Cristo nell’abside o verso la

Croce, per orientarsi interiormente verso il Signore. Perché, in definitiva, si trattava di questo fatto

interiore: della conversio, del volgersi della nostra anima verso Gesù Cristo e così verso il Dio

vivente, verso la luce vera. Era collegata con ciò poi l’altra esclamazione che ancora oggi, prima del

Canone, viene rivolta alla comunità credente: ‘Sursum corda’ – in alto i cuori, fuori da tutti gli

intrecci delle nostre preoccupazioni, dei nostri desideri, delle nostre angosce, della nostra

distrazione – in alto i vostri cuori, il vostro intimo! In ambedue le esclamazioni veniamo in qualche

modo esortati ad un rinnovamento del nostro Battesimo: Conversi ad Dominum – sempre di nuovo

dobbiamo distoglierci dalle direzioni sbagliate, nelle quali ci muoviamo così spesso con il nostro

pensare ed agire. Sempre di nuovo dobbiamo volgerci verso di Lui, che è la Via, la Verità e la Vita.

Sempre di nuovo dobbiamo diventare dei ‘convertiti’, rivolti con tutta la vita verso il Signore. E

sempre di nuovo dobbiamo lasciare che il nostro cuore sia sottratto alla forza di gravità, che lo tira

giù, e sollevarlo interiormente in alto: nella verità e l’amore. In questa ora ringraziamo il Signore,

perché in virtù della forza della sua parola e dei santi Sacramenti Egli ci orienta nella direzione

giusta e attrae verso l’alto il nostro cuore. E lo preghiamo così: Sì, Signore, fa che diventiamo

persone pasquali, uomini e donne della luce, ricolmi del fuoco del tuo amore. Amen”22

.

21

Cfr Bouyer, Architettura e liturgia, pp. 43-48. 22

Benedetto XVI, Omelia per la Veglia Pasquale nella Notte Santa, 22 marzo 2008.

don Renzo Cannella

arciprete di Sancipirello

Nel lontano 1875 l’arcivescovo mons. Giuseppe M. Papardi, in una visita pastorale che voleva

essere una «cortese ed amorevole» risposta all’invito rivoltogli dalla giunta municipale – come si

legge in un documento custodito nell’archivio storico del Comune di Sancipirello –, si degnò di

benedire «di sua mano la posa della prima pietra angolare del lato destro» del muro di prospetto di

questa chiesa.

Da quella data ad oggi la realizzazione di quest’opera è stata contrassegnata da molte

vicissitudini e notevoli sacrifici. Ma nulla ha fatto venir meno le speranze e le attese della gente del

paese. Possiamo dire che l’unica fonte di finanziamento (tranne qualche eccezione) è stata costituita

dai contributi spontanei dei fedeli. La loro generosità si è manifestata nell’offerta di denaro o di

lavoro prestato gratuitamente, per es. portando a spalla o con mezzi di fortuna le pietre per

l’edificazione del nuovo tempio.

Dopo la consacrazione della chiesa nel 1975, mancava ancora un adeguamento liturgico

dignitoso. Molti nutrivano il desiderio di portare a compimento il nostro tempio, retaggio dei nostri

antenati, rendendolo più bello e decoroso. Così, convocato il consiglio pastorale ed il consiglio per

gli affari economici della parrocchia, abbiamo deciso di lanciarci nell’avventura. Una volta che gli

architetti hanno ideato il progetto e abbiamo ottenuto il parere favorevole dell’Ufficio Liturgico e

dell’Ufficio per l’Edilizia di Culto diocesani, abbiamo dato il via ai lavori.

Il preventivo elaborato sulla base dell’ipotesi progettuale comportava una somma più elevata

di un terzo di quanto avevamo raccolto per la realizzazione dell’opera. Ma eravamo convinti che

non fosse opportuno rimandare ad altro momento l’esecuzione integrale dei lavori. Malgrado la

scarsezza delle risorse economiche della parrocchia, la comunità si è prodigata con impegno per

raccogliere nel giro di pochi mesi la cifra mancante.

Siamo consapevoli che il linguaggio dell’arte non è semplicemente accessorio rispetto al

cuore dell’esperienza cristiana ma, come attestano secoli di storia, esso è sempre stato e continua ad

essere uno dei modi fondamentali per testimoniare l’incontro dell’uomo con Dio e comunicare la

speranza che nasce dall’annuncio della Risurrezione.

Così esordiva il Santo Padre Paolo VI nel famoso discorso agli artisti riuniti nella cappella

Sistina nel 1964: «…la vostra arte è proprio quella di carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori e

rivestirli di parola, di colori, di forme, di accessibilità. E non solo una accessibilità quale può

essere quella del maestro di logica, o di matematica, che rende, sì, comprensibili i tesori del mondo

inaccessibile alle facoltà conoscitive dei sensi e alla nostra immediata percezione delle cose. Voi

avete anche questa prerogativa, nell’atto stesso che rendete accessibile e comprensibile il mondo

dello spirito»23

.

Insisteva anche sull’importanza di una loro preparazione religiosa poiché – diceva – «Non è

lecito inventare una religione, bisogna sapere che cosa è avvenuto tra Dio e l’uomo, come Dio ha

sancito certi rapporti religiosi che bisogna conoscere per non diventare ridicoli o balbuzienti o

aberranti». E ancora «L’arte dovrebbe essere intuizione, dovrebbe essere facilità, dovrebbe essere

felicità».

Ringrazio Mons. Di Cristina, Arcivescovo di Monreale, per essermi stato vicino e per la

fiducia accordatami. Consegno a lui, che è il Pastore di questa Chiesa, l’intera opera frutto di

sacrifici e rinunce da parte del popolo sancipirellese.

Sento il dovere di ringraziare Dio per avermi fatto incontrare nel mio cammino sacerdotale i

due architetti Lomonte e Santoro, i quali hanno sempre pensato, ideato e realizzato tutto con gli

occhi della fede, senza improvvisazioni. Sono loro grato per la serietà professionale con cui hanno

lavorato. Sin dai tempi in cui ero parroco a Malpasso (dove abbiamo progettato l’intera area

presbiterale) abbiamo condiviso – in piena sintonia – un interesse profondo per rendere sempre più

viva attraverso l’arte la percezione del mistero dell’amore di Dio.

23

PAOLO VI, Discorso agli artisti (7 maggio 1964): AAS 56 [1964], 441.

Infine ringrazio tutte le ditte, gli operai, le maestranze. Molto preziosa, in nove mesi di lavoro,

è stata la loro collaborazione. Mi si consenta di rivolgere un grazie particolare all’impresa La Milia

Eduardo, per l’abnegazione, la pazienza, soprattutto per avere condiviso con me le difficoltà

incontrate nella realizzazione dell’opera.

Antonino Giammalva

Sindaco di Sancipirello

È stato per me un grande onore partecipare, il pomeriggio dell’8 luglio 2007, alla dedicazione

dell’altare della chiesa madre di Sancipirello, nel corso della Messa solenne celebrata da Mons. Di

Cristina, Arcivescovo di Monreale. L’inaugurazione del nuovo presbiterio, bello come pochi, mi ha

dato l’occasione di riflettere sulla bellezza.

Mi pare che la bellezza non possa essere racchiusa in un semplice concetto, ha qualcosa di

ineffabile. Ciò che proviamo di fronte ad essa, sia essa naturale, frutto del Creatore, o artificiale,

prodotto dell’estro degli artisti, è uno stupore sconfinato.

L’essere umano, percependo l’ampiezza dell’amore di Dio per lui, ha cercato nei secoli di

esprimere con le sue opere qualcosa che le limitate capacità della creatura a fatica possono definire.

L’adeguamento del presbiterio della chiesa madre di Sancipirello certamente è una bellissima opera

architettonica, frutto della genialità di due architetti che, apponendo la loro firma in questo progetto,

passano alla storia di questa comunità e della sua Chiesa.

Dio dona talenti molteplici ad ognuno di noi e ci chiede di essere suoi strumenti. Il nostro

destino dipende dalla nostra risposta alla chiamata che riceviamo e che dà senso alla nostra

esistenza. La chiesa è un’oasi di pace, di contatto e colloquio con il Signore. Quando, come in

questo caso, le verità di fede prendono forma in modo da penetrarci attraverso gli occhi, allora ci

fermiamo a pensare. Qui, in questo luogo sacro, possiamo riflettere sulla nostra vita e sulla nostra

misera condizione umana, possiamo ritrovare noi stessi, ci ritempriamo per meglio affrontare la

dura realtà che ci attende all’esterno: quella di tutti i giorni. Da ora in poi sarà più facile pregare in

questo luogo. Soprattutto sarà più immediata la partecipazione alla celebrazione della Messa.

Il completamento del presbiterio è un’opera fortemente voluta dai sancipirellesi che hanno

risposto con animo generoso all’appello accorato del loro arciprete, una persona instancabile, a cui

bisogna rendere merito per il lavoro svolto, per l’abnegazione nell’assolvere il mandato ricevuto, la

sua missione. Don Renzo Cannella è un parroco che si è prodigato per far diventare questa

parrocchia quello che oggi è, una comunità ecclesiale composita ed organizzata.

Essere Sindaco di questa comunità per me è motivo di orgoglio e di stimoli, perché, al di là di

quest’opera, Sancipirello è un paese di persone laboriose e generose, tanti anonimi che ogni giorno

operano in silenzio lontani dai riflettori. Non è giusto che Sancipirello sia conosciuta nel mondo

solo per deplorevoli vicende di mafia che riguardano una minuscola porzione degli abitanti. Anche

per questo la realizzazione di questo cantiere nella chiesa madre ha un valore che trascende l’opera

in se stessa: permette di parlare della Sancipirello sana, della Sancipirello che suda per guadagnarsi

da vivere, per aiutare chi è nel bisogno, per dare dignità al culto.

Ribadisco il mio impegno come persona e come Sindaco affinché le realtà positive di questo

paese – e sono tante – possano essere valorizzate e universalmente conosciute. Le mie parole non

vogliono essere di circostanza ma di impegno per il futuro.

Ciro Lomonte e Guido Santoro

LITURGIA, COSMO, ARCHITETTURA a proposito del ridisegno dell’area presbiterale nella chiesa madre di Sancipirello (PA),

parrocchia di Maria SS. Immacolata, diocesi di Monreale

Una componente importante dell’arte sacra è certamente

l’architettura delle chiese, nelle quali deve risaltare l’unità tra gli

elementi propri del presbiterio: altare, crocifisso, tabernacolo,

ambone, sede. A tale proposito si deve tenere presente che lo scopo dell’architettura sacra è di offrire alla Chiesa che celebra i misteri

della fede, in particolare l’Eucaristia, lo spazio più adatto

all’adeguato svolgimento della sua azione liturgica. Infatti, la natura del tempio cristiano è definita dall’azione liturgica stessa, che

implica il radunarsi dei fedeli (ecclesia), i quali sono le pietre vive

del tempio (cfr 1 Pietro 2,5) 24.

A cosa servono gli architetti

L’architettura è un’arte al servizio dell’uomo. O almeno dovrebbe esserlo. Essa qualifica gli

ambienti in cui egli vive, da quello più comune e quotidiano a quello più maestoso e straordinario.

In Italia non c’è più l’educazione al bello che ha caratterizzato i suoi tremila anni di storia e

con essa si è persa la cultura dell’abitare. È un regresso iniziato nel 1860, quando venne mortificata

la costellazione di splendide capitali regionali e di incantevoli centri minori in nome dell’unità

nazionale e dell’industrializzazione, dello sviluppo dell’ingegneria a scapito dell’architettura.

«L’insegnamento dell’architettura fu purtroppo una delle prime vittime sacrificali sull’altare

dell’auspicato progresso tecnologico del paese, attraverso cui si intendeva sopperire ad una più che

evidente arretratezza strutturale. Il nuovo stato unitario esprimeva come prioritaria l’esigenza di

creare un ceto tecnico, burocratico, amministrativo e intellettuale che fosse adeguato agli obiettivi

di modernizzazione del paese e alle funzioni che era chiamato a svolgere. La legge sulla pubblica

istruzione n. 3725, promulgata a Torino il 13 novembre 1859 (nota come legge Casati) e ben presto

estesa con le annessioni al resto del paese, costituì la base fondamentale su cui si svilupparono i

successivi ordinamenti didattici dell’Italia unificata; predisposta su misura per una realtà come

quella torinese, era facilmente applicabile anche a quella lombarda, in cui una borghesia industriale

già forte si proponeva come classe dirigente. L’estensione della legge su tutto il territorio nazionale,

rapportata con realtà ben diverse da quella per cui era stata pensata, la rivelò però spesso inefficace

a confrontarsi con le specificità culturali e produttive che componevano il mosaico delle regioni

italiane, deprimendo così anche le potenzialità locali dell’insegnamento architettonico. […]

Si arrivò così fino al 1876, anno in cui finalmente vide la luce il primo regolamento generale

per le università, le facoltà e le scuole, finalizzato ad indicarne un più stabile orientamento. Per

quanto riguarda l’insegnamento dell’architettura, il regolamento manteneva una posizione

decisamente ambigua, costringendo tale disciplina come specializzazione in una scuola creata per

altri scopi e orientata secondo metodi che non agevolavano di certo lo sviluppo delle capacità

creative degli architetti. Gli iscritti alle sezioni di architettura delle scuole di applicazione furono

sempre pochissimi; era del resto assolutamente ingiustificato il rigore degli studi da seguire per

quegli allievi architetti che, a parità di fatica con i colleghi ingegneri, una volta ottenuto il diploma

avrebbero avuto, rispetto ad essi, possibilità professionali ben più limitate, mentre si sarebbero

dimostrate inutili gran parte delle nozioni tecniche acquisite durante gli studi»25

.

24

BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica postsinodale Sacramentum Caritatis, 22 febbraio 2007, n. 41. 25

EMANUELE PALAZZOTTO, La didattica dell’architettura a Palermo. 1860-1915, Hevelius Edizioni, Benevento 2003,

pp. 12-14. Giova ricordare che ancora oggi l’Italia è l’unico paese al mondo in cui anche gli ingegneri (non solo

quelli edili, anche i nucleari, gli informatici, ecc.) possono progettare opere di architettura. Con ciò non vogliamo

Alfredo Melani arriva a definire «un disastro» per le sorti dell’architettura italiana il

limitatissimo numero di diplomati architetti rispetto agli ingegneri che si occupavano anche di

architettura26

. Indubbiamente tale realtà ebbe conseguenze funeste sulla comprensione e l’amore

della gente per l’architettura. Una nazione che aveva dato un contributo enorme, condiviso a tutti i

livelli della popolazione, alla creazione di opere d’arte, si abituò a prestare maggiore importanza

alla stabilità degli edifici piuttosto che al corretto rapporto fra struttura, funzione e forma,

deformazione che dura tutt’oggi.

Le profonde radici culturali del paese e la consuetudine con l’arte costituirono una sorta di

energia inerziale che permise ai pochi architetti italiani di dare grande prova della propria maestria

ancora per qualche decennio. Questo avvenne con gli epigoni del Floreale prima (D’Aronco e

Basile) e del Futurismo poi (Sant’Elia), fino alle grandi figure del Razionalismo italiano (Terragni).

Ma poco a poco questi contributi si ridussero ad una cerchia raffinata ed elitaria, senza riuscire a

porre un freno all’imbarbarimento architettonico delle masse, dilagante soprattutto a partire dal

dopoguerra.

Il Sessantotto provocò un terremoto nelle facoltà di architettura. Animati probabilmente da un

sincero desiderio di riforma della società e insofferenti verso un sistema accademico troppo severo,

gli studenti di allora favorirono gli esami di gruppo, il 27/30 “politico”, le iscrizioni di massa. Una

delle conseguenze dello stravolgimento dei fini delle scuole di architettura è il numero attuale di

architetti italiani, 135.000 (uno ogni 400 abitanti), unico al mondo e assolutamente sproporzionato

rispetto alle richieste della gente.

Ricerca del centro

Qualcuno attribuisce lo strano fenomeno del decadimento del gusto italiano alla ricerca di una

nuova identità, resa faticosa dalla ricchezza culturale ed artistica del passato. Più probabilmente si

tratta di due processi paralleli: da un lato l’affanno di trovare una fisionomia moderna ed omogenea

per l’intera nazione; dall’altro il rifiuto latente di un’arte nuova, nord europea, profondamente

segnata dall’illuminismo e dal razionalismo, così estranea al carattere mediterraneo e cristiano.

Benché l’empirismo anglosassone sia pericolosamente pragmatico, dalla Gran Bretagna

potremmo importare un’arte dell’abitare diffusa a livello popolare. Come si può apprezzare nella

letteratura inglese, anche in quella più recente27

, i britannici amano il comfort senza sfarzo,

privilegiano la qualità della casa rispetto all’apparire. Agli italiani servirebbe comprendere che per

avere una dimora bella e accogliente non è necessario fare spese folli. Bisogna sapere cosa si vuole

e chiederlo ad un progettista fidato, perché il fai-da-te oggi così frequente non sortisce mai l’effetto

desiderato.

A livello più alto, però, quello delle persone dotate di estro creativo, occorre ripercorrere a

ritroso il cammino intrapreso nel Settecento, quando sono avvenuti cambiamenti che avrebbero

fatto perdere il centro e l’unità delle arti. Il neoclassicismo nelle forme e l’illuminismo nelle idee,

rivoluzionando le stesse radici del pensiero, hanno cacciato l’anima dall’arte, l’hanno rifondata sulla

base di un’antropologia che dà più valore alla ragione che alla realtà. È stato possibile così arrivare

all’arte contemporanea, per la quale non hanno più valore indicazioni classiche quali «l’effetto deve

risultare evidente senza bisogno di alcun commento»28

. Oggi l’arte sembra morta e sepolta, rimane

la critica a spiegarci il senso di ogni opera. Senza tali spiegazioni (ma spesso anche dopo averle

ascoltate) restiamo confusi, noi che cerchiamo la bellezza e non il gesto scaltrito. Invano

affermare che gli studi universitari in architettura siano l’unico percorso formativo possibile per diventare un grande

progettista: né Frank Lloyd Wright, né Le Corbusier, né Carlo Scarpa erano laureati. 26

Cfr ALFREDO MELANI, Pratica e teoria: in proposito delle Scuole di Architettura, «L’Arte Decorativa Moderna», III,

1904, n. 3, pp. 79-87, riportato da E. PALAZZOTTO, op. cit. p. 14, nota 4, dove aggiunge che a Palermo dal 1876 al

1922 si laurearono 832 ingegneri e solamente 35 architetti. 27

Fra i molti romanzi possibili, citiamo qui KAZUO ISHIGURO, Quel che resta del giorno, Einaudi, Torino 1990.

L’autore è un giapponese cresciuto in Inghilterra. Nel 1993 James Ivory ha tratto dall’opera un bel film, malinconico

e amaro, con Christopher Reeve, Michael Lonsdale, Emma Thompson, Anthony Hopkins, James Fox, Hugh Grant,

Peter Vaughan. 28

ARISTOTELE, Poetica, 19, 1456 b 5.

chiederemmo agli autori moderni di elevare l’uomo verso la parte più nobile della propria natura,

«portando ad effetto la katharsis di siffatte passioni»29

. La ricerca è diretta piuttosto ad assecondare

le pulsioni degli istinti oppure i pruriti intellettuali.

Un esempio fra i tanti, emblematico per coerenza e lucidità dell’autore, è la famosa “Merda

d’artista” di Piero Manzoni, del 1961. Si tratta di novanta scatolette che riportano sull’etichetta un

contenuto di 30 grammi, il cui prezzo fu legato in principio alla quotazione dell’oro30

. Una volta

infrante le regole, si può elevare a tema artistico perfino l’escremento, usandolo come grido di

insofferenza contro le convenzioni da un lato e il consumismo del mercato dell’arte dall’altro. Qui

oltretutto viene solo evocato, senza presentarlo né rappresentarlo. Le feci sono solo nominate, sono

una scritta su un comune barattolo. Nessuno sa cosa ci sia esattamente dentro. Quando nel 1964

l’artista francese Bernard Bazile ne acquistò un esemplare per aprirlo nel corso di una sua

performance, vi trovò all’interno un’altra scatola.

Risulta paradossale ed insieme eloquente osservare i ritratti in parrucca, dipinti o scolpiti, di

Giacomo Serpotta (1656-1732). Un artigiano come lui, artista nel senso tradizionale del termine, ha

disseminato chiese e oratori siciliani di personaggi che rivelano una sapienza sorprendente. Tutto

dei puttini o delle virtù rimanda a una visione del mondo e dell’uomo profondamente radicata nella

fede cattolica31

. Vedere un autore, così sensibile alla trascendenza del reale, abbigliato alla maniera

del Secolo dei Lumi ha un che di ironico, benché riveli la prossimità di una svolta epocale.

Serpotta viveva in un ambiente ancora rispettoso di una scala di valori. Inoltre non lavorava

isolato, faceva parte di un popolo che desiderava esprimere con l’arte ciò in cui credeva. Il frate

elaborava il programma teologico, i componenti delle compagnie laicali reperivano i fondi

necessari, l’architetto disegnava i volumi nell’insieme e nei particolari, gli artigiani (muratori,

gessai, marmisti, ebanisti, stuccatori, argentieri, organari) eseguivano l’opera, gli artisti

realizzavano quadri e sculture.

Da allora in poi, progressivamente, sono venute meno le sinergie del cantiere. Il committente

non sa più bene cosa vuole. L’architetto è divenuto il demiurgo che progetta a tavolino le soluzioni

e le impone non solo ai committenti ma persino alla stessa realtà dei luoghi e dei materiali, che

debbono adattarsi a considerazioni teoriche astruse. Gli artigiani non sono più sollecitati a

dimostrare la propria abilità in una sinfonia, di cui una volta l’architetto era il compositore e il

direttore d’orchestra più che il demiurgo indefettibile e dispotico.

L’incomunicabilità fra le arti è collegata alla frammentazione dei saperi e ancora di più

all’indifferenza rispetto alle gerarchie di valori. Secondo alcuni studiosi il processo di

decomposizione inizia già al tempo della filosofia scolastica, subito dopo la grandiosa sintesi

operata da S. Tommaso d’Aquino, che può essere osservata in filigrana nella struttura stessa delle

cattedrali romaniche e gotiche. Ma fino al Seicento la visione del mondo era sostanzialmente

armoniosa.

L’uomo era considerato nel contesto della creazione, la quale partecipa delle perfezioni di

Dio. La bellezza andava pertanto cercata nelle proporzioni dell’universo e soprattutto dell’unica

creatura che Dio abbia voluto per se stessa32

, concezione che conserva la sua perenne validità al di

29

Ibidem, 6, 1449 b 28. 30

Il 23 maggio 2007 in asta da Sotheby’s una di queste “opere” ha raggiunto la quotazione di 124.000 euro. Non è

questa la sede per indagare le conseguenze sull’arte dello sganciamento della finanza attuale dall’economia reale. 31

Nell’ambito del convegno su Musica sacra in Sicilia, Palermo, Sala Magna dello Steri, 21 aprile 2007, molto

intrigante è stata la conferenza del Maestro Francesco Attardi su Mozart e Serpotta: musica e scultura fra sacro e

profano. L’audizione guidata della Messa in do minore, o Grande Messa, KV 427, ha messo in luce la teatralità

mondana e le altre analogie fra i due artisti, benché il genio di Salisburgo sia vissuto in epoca posteriore, fra il 1756 e

il 1791. Si ricordi che gli austriaci governarono la Sicilia fra il 1718 e il 1735. Va aggiunto che l’artigiano

palermitano riuscì mirabilmente a mettere la leziosità del rococò al servizio di un impaginato logico e architettonico

che invita al raccoglimento e alla preghiera. I puttini dei suoi oratori sono un capolavoro assoluto anche per la

capacità di trasmettere il senso della filiazione divina e dell’infanzia spirituale. Cfr DONALD GARSTANG, Giacomo

Serpotta e gli stuccatori di Palermo, Sellerio, Palermo 1990. 32

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes,

7 dicembre 1965, 12.

là di ogni ingenuo antropocentrismo. I rapporti armonici del fisico umano erano analizzati anche per

progettare le architetture ecclesiastiche.

«La corrispondenza tra corpo e tempio, così ampiamente sviluppata già nella tradizione

classica testimoniata da Vitruvio, si arricchisce infatti nella prospettiva cristiana di elementi

ulteriori. Così vediamo, per esempio, nella nota raffigurazione del macrocosmo proposta da

Ildegarda di Bingen – nel Liber divinorum operum, della Biblioteca Governativa di Lucca (ms

1942, fol. 9r) –, una esplicita corrispondenza tra il cosmo, il corpo dell’uomo, la pianta delle chiese,

la croce; in questa immagine la Trinità abbraccia e costituisce questo tutto armonico, di cui Cristo è

il centro di significato. Deriva da Ildegarda di Bingen anche la bella immagine che troviamo nel

Liber Pontificalis del XII secolo (Reims, Bibl. Munic., ms 672, fol. Iv)»33

.

È possibile ritrovare il centro perduto, nella società complessa in cui viviamo? Noi siamo

convinti di sì, a condizione che si superi il principio di immanenza che sta alla radice della civiltà

contemporanea. Nei nostri progetti abbiamo applicato un metodo: riprendere il percorso di sviluppo

delle arti dal momento in cui il razionalismo cartesiano ne ha causato la frammentazione. Se si

evitano le analisi ideologiche che portano spesso alle divisioni tra modernisti e tradizionalisti, si può

far tesoro delle acquisizioni degli artisti di tutte le epoche, fino ad arrivare a quelle più vicine a noi.

Bisogna che la ricerca accademica supporti attentamente la sperimentazione di nuove

soluzioni progettuali. Gli studi sul rapporto fra scienze, armonia e architettura condotti dal prof.

Salingaros, un docente della Facoltà di Architettura di San Antonio, Texas, costituiscono

indubbiamente uno dei tentativi degni di nota34

. Non è questione tuttavia di proporre un recupero

nostalgico degli stili, bensì di progredire nell’affermazione di un’architettura senza aggettivi. Si

rifletta bene su un fenomeno facilmente verificabile: un uomo senza storia è una creatura senza

futuro; un’architettura senza radici è un’arte disumana e, in assoluto, non la si può neppure

considerare arte35

.

A conclusione di queste premesse, ribadiamo il nostro ottimismo. Oltre le nubi grigie che

celano il sole delle grandi ispirazioni artistiche, c’è ancora un cielo sconfinato per chiunque abbia

voglia e capacità di creare. Volendo citare un poeta romantico inglese, «O, Wind, if Winter comes,

can Spring be far behind?»36

.

Un centro minore di origini recenti

S. Giuseppe Jato, paese dell’entroterra palermitano a circa 30 km dal capoluogo siciliano, si

costituì a comune nella prima metà dell’Ottocento. Allora si chiamava S. Giuseppe dei Mortilli.

Fondatore nel 1789 ne fu Giuseppe Beccadelli, principe di Camporeale, marchese d’Altavilla e

della Sambuca, che mise al bando a basso prezzo le terre della zona.

L’11 marzo 1838 una tremenda frana faceva scoscendere verso valle buona parte del comune

di San Giuseppe Jato che allora contava quasi 5000 abitanti. Piuttosto che ricostruire il comune

nello stesso sito si decise, con l’avallo del Governo, di utilizzare un sito molto più stabile, quello

attuale di Sancipirello37

. Un Sovrano Rescritto38

del 21 luglio del 1838 disponeva che i disastrati

33

RODOLFO PAPA, Leonardo teologo. L’artista «nipote di Dio», Àncora, Milano 2006, p. 64. 34

NIKOS ANGELOS SALINGAROS, A theory of architecture, Umbau-Verlag, Solingen 2006. 35

Un tema progettuale particolarmente ostico per gli architetti moderni è quello degli edifici per il culto. Non riescono

più a fare chiese soddisfacenti dal punto di vista liturgico ed eccellenti dal punto di vista artistico. Il perché di queste

difficoltà è trattato nell’articolo di CIRO LOMONTE, Un’anima per lo spazio liturgico, pubblicato in castigliano sul

numero 36 della rivista Humanitas, Santiago del Cile, ottobre-dicembre 2004, e in italiano sul numero 16 del

settimanale Il Domenicale, 22 aprile 2006. 36

«Oh vento, se l’inverno arriva, può essere mai lontana la primavera?»: Percy Bysshe Shelley (1792-1822), Ode to

the West Wind, l. 69-70 (1819). 37

La denominazione si riferisce al toponimo della contrada, non ad un santo. Potrebbe derivare da un antico proprietario

dal nome spagnolo, Sancio Pirrello. 38

«Dal latino rescriptum, part. pass. di rescribere, scrivere di nuovo, rispondere per iscritto. Rescriptum (principis) è in

diritto romano l’atto con cui l’imperatore dava risposta a questioni o domande a lui sottoposte da funzionari o da

privati; era uno dei tipi fondamentali delle Constitutiones Principis. L’imperatore agiva quindi come un interprete,

non diversamente dai giureconsulti; il suo parere, avente efficacia vincolante, veniva scritto in calce o nel retro della

richiesta; da qui il termine “rescritto”. Nel Regno delle Due Sicilie, ad esempio, la legge di data 27 marzo 1817 lascia

ricostruissero le loro case “nel sito chiamato Sancipirrello” una contrada omonima a circa mezzo

miglio del vecchio centro facente parte dell’ex feudo Mortilli39

. Lo scopo non era di creare un

nuovo comune, ma di trasferire definitivamente quello esistente. La nuova sistemazione dovette

godere di un buon consenso se già un rapporto dell’Intendenza di Finanza della Provincia di

Palermo del 1° luglio 1839 rileva 158 moduli di nuove case in costruzione40

. Inoltre per fare fronte

ad alcuni tentativi di ricostruzione sui luoghi interessati dalla frana, subito rivelatisi estremamente

pericolosi, furono emanate una serie di disposizioni che da un lato vietavano la ricostruzione sul

vecchio sito, e “dall’altra si autorizzava la ricostruzione in quel di San Cipirrello seguendo il

disegno della pianta redatta dall’Ingegnere Provinciale Francesco Savarino in data 18 Marzo 1841,

al fine di una regolare ed ordinata ricostruzione”41

. La legge 2048 dell’11 dicembre del 1864

legittimò alla fine la costituzione del comune autonomo di Sancipirello42

.

Il paese si stende ai piedi del Monte Jato. Benché la cima di questo rilievo tocchi appena 852

metri, esso è circondato su tre lati da scoscesi pendii che lo rendono praticamente inaccessibile. Il

Monte Jato si presenta molto adatto a un insediamento in posizione di controllo dell’unica via di

comunicazione tra la Conca d’Oro e la valle del Belice, cioè tra la costa tirrenica e quella

meridionale dell’isola.

Lassù sorse all’inizio del I millennio a. C. una cittadina che fu dei Sicani o degli Elimi, detta

Iaitas in greco, Ietas in latino e Giato in epoca medievale. La vita della città continuò ininterrotta

fino al 1246, anno in cui Federico II di Svevia la rase al suolo e deportò a Lucera gli arabi che vi si

erano asserragliati dopo essere insorti contro il suo governo. Gli scavi iniziati nel 1958 e tuttora in

corso hanno riportato in luce il pregevole agglomerato di epoca ellenistica. Un nuovo edificio è

pronto da tempo per accogliere il museo archeologico di Iaitas.

I nuclei storici dei due comuni sorti alle falde di Monte Jato hanno un impianto ippodameo

molto simile e identico orientamento. Il decumanus principale è un asse tracciato in direzione nord-

sud (ruotato di 30° rispetto al nord geografico). I ripidissimi cardines, ortogonali al decumanus,

sono orientati lungo l’asse est-ovest. In origine dovevano essere scalinate, dato che la pendenza

arriva in alcuni tratti al 100%. La differenza tra i due centri è che i cardines di San Giuseppe Jato,

chiusi a est dalla montagna, sono rivolti al tramonto (verso la valle dello Jato), quelli di Sancipirello

sono in pendenza verso il sorgere del sole (dal lato del bosco di Ficuzza).

Lo sviluppo urbanistico di Sancipirello conserva qualche traccia della volontà di disegnare il

paese come una piccola città ideale. Il progetto dell’Ingegnere Provinciale Francesco Savarino

prevedeva un quadrato con otto piazze, una centrale (l’attuale “piazzetta”), quattro al centro dei

quadranti e due ai margini del corso. In cima a tutto la piazza della chiesa madre, solitaria presenza

dominante in assenza di un centro civico evidente.

Grandi sono le potenzialità turistiche del luogo. Occorrerebbe pianificare in modo

lungimirante sia lo sviluppo economico sia la qualità urbanistica e architettonica dell’abitato,

attualmente non all’altezza della sua storia remota né della bellezza del sito naturale e neppure della

bontà dei prodotti locali.

Un buon esempio viene proprio dalla comunità parrocchiale di Maria SS. Immacolata, un

popolo che ha mostrato la capacità di realizzare la sistemazione architettonica del presbiterio o la

complessa messa in scena dei musical dedicati a San Francesco d’Assisi ed a Madre Teresa di

Calcutta.

ancora largo spazio a detti atti. Negli Stati costituzionali moderni, il sovrano rescritto è scomparso dalle fonti».

COSTANZA BADII, Rapporto tecnico n. 21/2003, Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica Consiglio

Nazionale delle Ricerche, Firenze 2003. 39

GIUSEPPE SCARPACE, Da Jato antica a San Cipirrello, Grafiche A. Renna, Palermo 1958, p. 72. 40

Ibidem, p. 72. 41

Ibidem, p. 73. Si vedano anche i Rapporti dell’Intendente al Ministero degli Affari Interni in Napoli, 27/01/1841,

01/02/1841, 18/03/1841 – Archivio di Stato in Palermo – Vol. I, fasc. 459. 42

Ibidem, pp. 89-90.

Sulla Palermo-Sciacca

Tra Malpasso43

e Sancipirello non corrono soltanto alcuni chilometri della strada a

scorrimento veloce che collega Palermo a Sciacca. Si snoda anche la storia di un rapporto reciproco

di stima e amicizia tra don Renzo Cannella e i progettisti dei due interventi di sistemazione dell’area

presbiterale.

Nel 1995, l’allora parroco della piccola comunità esistente fra Villagrazia di Palermo e

Villaciambra affrontò l’adeguamento liturgico della chiesa parrocchiale di San Giuseppe, appena

terminata nel suo involucro ma sprovvista dell’arredo architettonico per il culto. Fu un encomiabile

atto di coraggio, dato che le poche famiglie dei fedeli non potevano supportare economicamente

l’audace impresa della loro guida spirituale.

La carenza di fondi causò una realizzazione parziale del progetto. Mancano le finestre previste

per il presbiterio; tutta la sistemazione della striscia fra arco trionfale e navata, comprensiva del

nuovo fonte battesimale; il tabernacolo, accuratamente disegnato per la nicchia dell’ancona lapidea.

Inoltre sono stati utilizzati colori diversi da quelli del progetto.

Don Renzo, che aveva profuso molta passione ed energie organizzative nelle migliorie delle

parrocchia, non poté purtroppo godere del risultato dei suoi sforzi, perché venne trasferito alla

chiesa madre di Sancipirello, suo paese natale. Fu allora, nel 1998, che invitò i due architetti a

visitare il tempio, dedicato a Maria SS. Immacolata. Stava già meditando di intervenire nella

parrocchia, ma preferì attendere di racimolare – con molta fatica e contando sull’aiuto dei fedeli – la

somma necessaria. Questa è una delle peculiarità del suo carattere: provvedere alle necessità delle

persone che gli sono affidate senza fare un passo più lungo della gamba.

Situazioni di degrado Il primo dato immediatamente rilevato dalle analisi degli architetti fu la presenza cospicua di

umidità nell’edificio, aggravata dall’utilizzo di vetrate fisse che impedivano un ricambio d’aria

sufficiente. Il fenomeno era attestato dal caratteristico cattivo odore che si percepiva e dal degrado

macroscopico dei marmi del pavimento e del lambris.

Non era ipotizzabile dotare la chiesa di un arredo architettonico di qualità senza eliminare le

cause di tale fenomeno. Si è collocata allora la nuova pavimentazione su di una soletta aerata,

realizzata con l’impiego di materiali tecnologicamente innovativi, allontanando così la struttura dal

terreno impregnato d’acqua, come era stato evidenziato dai saggi preventivi.

Il fenomeno risulta piuttosto singolare per la sua rilevanza, dato che la madrice domina la

sommità orografica del paese, per cui sarebbe legittimo attendersi un esiguo ristagno dell’acqua

piovana.

Gli ingegneri Galati e Patti hanno elaborato il progetto strutturale della soletta, tenendo conto

della struttura preesistente e della necessità di realizzare una separazione muraria su cui collocare il

crocifisso di notevoli dimensioni.

Proporzioni dell’edificio La chiesa di Maria SS. Immacolata a Sancipirello, ha una storia lunga e complessa nonostante

sia stata ultimata solamente nel 1975. Il suo posizionamento è contestuale alla stessa ideazione del

nuovo sito, essendo la chiesa uno degli elementi generatori ed ordinatori della prima e già citata

pianta della città del 1841. Nel 1874, attraverso una raccolta di fondi tra i fedeli, si iniziarono i

lavori secondo un progetto – accompagnato pare da un plastico in legno – redatto da Frate Serafino

da Palermo. La prima pietra fu posta in occasione della visita dell’Arcivescovo di Monreale, Mons.

Giuseppe Maria Papardi. Nel 1880, per ridare impulso ai lavori si aprì una sottoscrizione tra i fedeli

e si decise di affidare la direzione dei lavori all’Ing. Achille Viola, il quale in maniera autonoma

operò una serie di modificazioni al progetto originario, provocando la reazione dei cittadini e la

conseguente sospensione dei lavori. Il 10 ottobre 1901, nello stesso anno della erezione a

43

Minuscola frazione il cui territorio appartiene per tre quarti al comune di Palermo, per il resto – compresa l’area della

parrocchia – al comune di Monreale.

parrocchia, il comizio dei notabili decise di proseguire i lavori, conservando per gli interni la

distribuzione originaria, e di realizzare la facciata con il disegno in parte realizzato del Viola44

.

L’analisi della struttura architettonica dell’edificio, edificata nell’arco di quasi cento anni e

completata nel 1975, ha richiesto un rilievo accurato. La chiesa era stata realizzata in muratura

portante, con solai, travi ed archi in cemento armato. Le soluzioni tecnologiche adottate così come

quelle compositive e formali risentono di un evidente processo di edificazione “povero”, affidato

essenzialmente alle risorse e alla buona volontà della comunità parrocchiale.

L’insieme, maestoso nelle proporzioni, era rimasto spoglio e incompleto. Si notava tuttavia

che esso era stato pensato in qualche relazione con i volumi delle grandi madrici della diocesi

monrealese e con il linguaggio architettonico del Duomo di Monreale. Era come se la chiesa stesse

attendendo di essere compiuta in modo consono alla grandiosità delle sue masse.

L’impianto basilicale a transetto è composto da tre navate, per una larghezza complessiva di

circa 22 metri. Navata e presbiterio, insieme, sono lunghe 47 metri, il presbiterio da solo 14.

L’altezza è di 15 metri all’incirca.

Principi generatori Un elemento da tenere in considerazione per la riqualificazione della chiesa di Maria SS.

Immacolata a Sancipirello è l’orientamento. L’asse longitudinale è ruotato di 30° verso nord

rispetto all’est geografico. Ciò comporta che il sacerdote celebra la Messa rivolto al punto della

vallata antistante da cui sorge il sole, facendo capolino a sinistra di Rocca Busambra, all’alba del 25

dicembre. L’abside invece è allineata con il tramonto del 24 giugno.

L’orientamento è simile a quello delle basiliche costantiniane di Roma, dove – al momento

della consacrazione – il diacono esortava il popolo: volgetevi al Signore! e i fedeli si giravano verso

l’ingresso in modo da fissare lo sguardo insieme al sacerdote sul sole nascente, simbolo della

parusia, di cui l’eucaristia è pegno sicuro45

. Secondo l’esegesi dei primi cristiani, il segno della

venuta del Figlio dell’Uomo con grande potenza e gloria è la croce che compare come la folgore da

Oriente e brilla fino a Occidente (Matteo 24, 27.30) 46

ovvero il chrismon che appare sul disco

solare.

Forse questa disposizione verso la janua coeli47

non sarà stata del tutto consapevole, tuttavia

non è da escludere interamente che sia stata una precisa scelta originaria, in quanto la chiesa è

prevista, nel progetto di Savarino, come coronamento del nuovo abitato. In ogni caso si tratta di un

dato di fatto che risulta estremamente affascinante.

L’asse ingresso-abside e i punti cardinali sono stati impiegati come geometrie di base della

progettazione.

Il vano del presbiterio, leggermente più largo che profondo, è stato regolarizzato inserendo

due campi laterali in modo da ottenere un quadrato di base, nel quale è stato iscritto un cerchio.

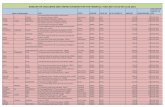

Quest’ultimo è stato suddiviso in settori di 15°, in maniera da formare una stella a dodici

punte (Fig. 5), evidenziata da lastre di marmo di colore differente (travertino rosso dell’Iran,

travertino giallo dell’Iran, bardiglio, bianco carrara).

Per aspera ad astra La stella di base riflette quella del controsoffitto a gradoni dorati, con l’intenzione di evocare

la liturgia della Gerusalemme celeste48

. A differenza del pavimento, la stella di copertura non è

disegnata su di un piano. Non c’era lo spazio sufficiente per realizzare una vera e propria cupola. Il

volume disponibile è stato sfruttato per creare un controsoffitto dalla sagoma intrigante. Dal

44

GIUSEPPE SCARPACE, op. cit.¸ p. 133. 45

UWE MICHAEL LANG, Rivolti al Signore, Cantagalli, Siena 2006. pp. 53-57. 46

Ibidem, p. 31. 47

Era così denominato il solstizio d’inverno, che apre la porta all’allungarsi delle giornate e quindi, simbolicamente,

alla vittoria sulle tenebre del Verbo Incarnato che nasce a Betlemme. Ma essa è anche una invocazione mariana,

inclusa fra le litanie lauretane. È bene quindi che il rosone d’ingresso ospiti una vetrata dell’Immacolata. 48

Cfr Apocalisse 21.

cupolino centrale partono sette gradini digradanti, separati l’uno dall’altro da un solco profondo49

.

Le stelle concentriche hanno dodici punte, ricavate facendo intersecare due esagoni ruotati di 30°.

I due cassettoni laterali sono arricchiti da cinque nicchie romboidali ciascuno. All’interno

delle nicchie sono ricavate delle cavità cupoliformi che accrescono l’effetto della luce riflessa come

se fossero astri che emanano luce propria.

Non pochi Padri della Chiesa ritengono che il santuario e il tabernacolo rappresentino la

Chiesa, intesa nella sua universalità, come Chiesa militante e trionfante. San Cirillo d’Alessandria,

per esempio, rileva in una sua opera: «Per mezzo di Mosè fu innalzato nel deserto l’antico

tabernacolo, perfettamente idoneo a esercitarvi tutte le cerimonie sacre della Legge. Ma la dimora

che conviene a Cristo è la città in alto, cioè il Cielo, la tenda divina che non è opera dell’abilità

umana, ma è sacra e innalzata da Dio. Cristo, ivi insediatosi, offre a Dio Padre quelli che credono

in Lui, resi santi dallo Spirito»50

.

Ciò riflette numerosi brani del Nuovo Testamento, per es. la Lettera agli Ebrei: Il punto

capitale delle cose che stiamo dicendo è questo: noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che

si è assiso alla destra del trono della maestà dei cieli, ministro del santuario e della vera tenda che

ha costruito il Signore, e non un uomo51

. E ancora: Cristo, invece, venuto come sommo sacerdote

dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano di uomo, cioè

non appartenente a questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario non con sangue di

capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, dopo averci ottenuto una redenzione eterna52

.

Nella volta c’è anche un riferimento alla Madonna, Regina degli Apostoli: «Nel cielo apparve

poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una

corona di dodici stelle»53

.

Il lato verso l’abside è chiuso da una parete rivestita di legno che accoglie la sede del

celebrante principale, le due degli eventuali concelebranti e gli stalli dei ministranti. Ai piedi dei

gradini di questa zona è stato collocato un nuovo leggio a stelo per le orazioni che il sacerdote

pronunzia dalla sede. Si è scelto di utilizzare la profondità eccessiva del presbiterio e la sua

spazialità facendo riferimento alla distribuzione di alcune chiese monastiche. Solo che in questo

caso nella zona absidale è stata posta la sacrestia invece del coro dei monaci.

Sede, stalli e pareti sono stati realizzati in massello di iroko con tarsie di frassino. I disegni

alludono alle relazioni fra la Chiesa militante e quella trionfante, servono a orientare verso la

speranza del premio eterno i viatores che celebrano nell’oggi della lotta per essere santi.

La stella che segna la centralità del presbiterio si interseca con un’altra stella a dodici punte

con centro sotto l’arco trionfale, dove è stato collocato l’altare, vero fulcro della composizione. In

tal modo le due stelle formano un insieme di ventiquattro spicchi intersecatesi, che rimandano ai

vegliardi dell’Apocalisse54

.

Il risultato è uno spazio policentrico nell’orizzontalità, dove il centro volumetrico (asse della

volta), si confronta con il fulcro liturgico dell’altare, inducendo una dinamicità spaziale accentuata

dalla separazione lignea del presbiterio, resa base della croce monumentale che determina una

gerarchizzazione degli spazi esaltandone l’impatto percettivo.

L’arco trionfale, ad archetti concavi che segnano l’intero intradosso dell’arco, incorniciati da

una trina di archetti ulteriori, è un rimando alla cortina della tenda del convegno che Mosè eresse

nel deserto: «introdusse l’arca nella Dimora, collocò il velo che doveva far da cortina e lo tese

davanti all’arca della Testimonianza, come il Signore aveva ordinato a Mosè»55

. L’arco trionfale e

49

In parecchi passi della Rivelazione sono presenti gruppi di sette realtà che conducono al cielo. In questo caso ci è

sembrato pertinente alludere agli arcangeli che assistono il trono di Dio. È l’affermazione di uno di loro quando rivela

la propria identità nel meraviglioso libro di Tobia (12, 15): «Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che portano lassù le

preghiere dei santi e sono ammessi alla gloria del Santo». 50

Cfr Spiegazione della Lettera agli Ebrei, framm. 51

Cfr Ebrei 8, 1-2. 52

Cfr Ebrei 9, 11-12. 53

Cfr Apocalisse 12, 1. 54

Cfr Apocalisse 4, 4. 55

Esodo 40, 21.

quello posto fra il presbiterio e l’abside delimitano uno spazio con una luminosità speciale,

evocativa della sacralità della tenda del convegno. «Perché la nube del Signore durante il giorno

rimaneva nella Dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa d’Israele,

per tutto il tempo del loro viaggio»56

. Gli artisti hanno cercato in vario modo nei secoli passati di

rendere figurativamente questa luce, di cui veniva reso partecipe anche il profeta: «Quando entrava

davanti al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il velo, fin quando fosse uscito. Una volta

uscito, riferiva agli Israeliti ciò che gli era stato ordinato. Gli Israeliti, guardando in faccia Mosè,

vedevano che la pelle del suo viso era raggiante. Poi egli si rimetteva il velo sul viso, fin quando

fosse entrato di nuovo a parlare con lui»57

.

Inizialmente l’arciprete avrebbe voluto prevedere un ciborio sull’altare. Questo elemento

architettonico del medioevo indica proprio il segno della tenda. Ma qui è tutto il presbiterio che fa

da ciborio, alludendo – fra l’altro – alla discesa dello Spirito Santo sulle offerte.

C’è inoltre un riferimento mariano, alla «nuvoletta, come una mano d’uomo, [che] sale dal

mare»58

e che si poteva vedere dalla cima del Monte Carmelo, mentre il profeta Elia supplicava il

Signore che ponesse fine a una lunga siccità. La nube si estese rapidamente nel cielo e portò

abbondante pioggia alla terra da lungo tempo assetata. In questa nube colma di beni si è vista

raffigurata la Vergine Maria, che, dando alla luce il Salvatore, fu portatrice dell’acqua vivificante di

cui tutta l’umanità era assetata.