1998 Mirjo Salvini, Un' epigrafe commemorativa di Minua da Anzaf, SMEA 40, 1998, 271-278.

Liebe Grüsse aus Russland: Gefühl und Performanz in jiddischen Briefen um 1900. In: Historische...

-

Upload

uni-hamburg -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Liebe Grüsse aus Russland: Gefühl und Performanz in jiddischen Briefen um 1900. In: Historische...

F o r u m

Liebe Grüße aus Russland

Gefühl und Performanz in jiddischen Briefen um 1900

von Monica Rüthers

Über zwei millionen menschen jüdischen glaubens wanderten am ende des 19. Jahrhunderts aus osteuropa aus. Zahlreiche Autobiografien berichten über die aufregenden erfahrungen der emigration und des Zurechtfindens in neuen umge-bungen, meistens in Amerika. Von den Zurückgebliebenen wissen wir weit weniger. Wie fühlte es sich an für die eltern in Dörfern und Kleinstädten der westrussischen provinz, wenn ihre heranwachsenden Kinder eines nach dem anderen die reise über den Atlantik antraten? sah man sich wieder, kamen manche zurück? Wie ent-wickelten sich die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern, wenn die Jah-re vergingen? Wie ordneten die menschen ihre persönlichen erfahrungen mit der Auswanderung in ihr Weltverständnis ein? gab es spezifisch jüdische migrations-erfahrungen und -deutungen? solche Fragen zu migrationserfahrungen und trans-atlantischen Beziehungs-netzwerken lassen sich durch die Analyse von Familien-korrespondenzen beantworten. Jüdische migrantenbriefe sind eine hervorragende und erst wenig untersuchte Quelle, die allerdings einige Besonderheiten aufweist. Die jüdischen Briefe heben sich einerseits von der Forschungslandschaft und ande-rerseits von Briefen anderer migrantengruppen ab: in der kulturwissenschaftlichen Briefforschung sind jüdische Briefe ein blinder Fleck. in den Jüdischen studien kom-men Briefe zwar vor, sie werden jedoch als historische Quelle lediglich „benutzt“ zur erforschung der großen themen Diaspora, Verfolgung, exil und Holocaust. Die in Briefen materialisierten sozialen Handlungen, ihre performativen Dimensionen, die kulturellen praktiken und routinen des schreibens, Versendens, erhaltens und oft kollektiven lesens der Briefe wurden im jüdischen Kontext noch nicht unter-sucht. im gegensatz zu anderen migrantengruppen stehen keine Briefe jüdischer Auswanderer zur Verfügung, weil die nach europa geschickten Briefe durch den Holocaust verloren gingen. Die allgemeine Forschung zu migrantenbriefen befasst sich jedoch fast ausschließlich mit Auswandererbriefen und nicht mit den Briefen Daheimgebliebener. letztere wurden häufig von Frauen geschrieben, berichteten von Alltag und Familie und galten lange als „banal“. Auswandererbriefe hingegen stammten in der regel von männern und handelten von existenziellen erfahrungen. Das macht die hier im rahmen einer Fallstudie untersuchten 15 Briefe aus russ-land nach Amerika im Kontext der migrations-Briefforschung zum Ausnahmefall, während sie für den jüdischen Zusammenhang exemplarisch sind. Welche rolle spielten also diese Briefe für die Familienbeziehungen, und wie taten sie dies?

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 251 05.06.13 11:23

252 monica rüthers

1. schreiben aus dem Alltag: Die Wolinski-Briefe

rachel leah sitzt beim schein einer petroleumlampe am tisch und schreibt an ihre „geliebte, teuerste tochter sarah Wolinski“. sarah ist erst wenige Wochen zuvor ihren Brüdern David und izchak nach new York gefolgt und rachel leah vermisst sie schmerzlich. sie schreibt schon seit zwei Wochen an ihrem Brief, jeden tag fügt sie einige Zeilen hinzu, mit kratzender Feder auf einer herausgetrennten karierten Heftseite.1 ihr neugeborenes schreit viel, und sie ist abends so müde, „dass die Augen nicht mehr sehen, was die Hände tun“. Das Baby ist das elfte Kind der Vier-zigjährigen, im Brief nennt sie es in einem Anflug von Verzweiflung einen „großen sänger“. es ist pessach des Jahres 1900, und die Vorbereitungen stecken ihr noch in den Knochen. ein ganzes pud2 mazzen hat sie gebacken.

„Jetzt will ich dir von Deinen Brüdern und kleinen schwestern Hinde [4 Jahre alt] und Dinke [3] berichten, gesund und stark sollen sie sein. sie sind feine Kin-der und auch sehr klug, sie leuchten wie der helle tag. Deine Brüder sind auch ganz feine Kinder, bloß machen sie mir große sorgen. Du musst bedenken, dass dein lieber Vater, ganz gleich was es ist, nicht auf mich hört. Darum muss ich auf schritt und tritt mutter und Vater zugleich sein. Dabei habe ich kaum etwas zum Anziehen außer dem gelben Kleid. Heute muss ich mich auch um einen lehrer kümmern. Welwel ist ein feines Kind, er kann gut lernen, nur hat er keinen lehrer. Für die kleineren Kinder haben wir einen lehrer für 50 rubel angestellt. Avrum [8] lernt mit schachne [6]. Für die größeren kostet der lehrer 135 rubel, dort lernt mosche [12], und für Welwel [13] ist kein lehrer da. Heute wollte ich ihn in die Jeschiwa schicken, aber dein Vetter wollte ihn nicht hinfahren. […] mit Welwel vergeht kein tag ohne dass ich weinen muss. er geht müßig herum und schlägt sich mit jedem einzelnen. Da kannst du sehen, wie ich Zeit habe, Dir zu schreiben.“ (Brief iii)

Familie Wolinski lebt im Dorf sporava, im westrussischen gouvernement grodno. Der ladenbesitzer leib Hersch Wolinski (43) handelt mit landwirtschaftlichen pro-dukten des nahen gutshofes, der vom jüdischen pächter Hersch Adelson geführt wird. unter der Woche ist leib Hersch geschäftlich unterwegs, rachel leah ist auf sich gestellt. Zu den sorgen mit ihrem „halbstarken“ sohn kommt die pflege der kranken tochter chave (21): Diese hatte in Amerika keine Arbeit gefunden und war vor pessach krank und geschwächt nach Hause zurückgekehrt. Die „schickse“ (das in den meisten Haushalten übliche christliche Dienstmädchen) bereitet ihr nun

1 YiVo rg 126 Family History 27.6 Briefe goldstein, sarah Wolinsky letters from her mother in poland. Die Briefe wurden im rahmen des vom schweizer nationalfonds geförderten Forschungsprojekts „Der Wandel ostjüdischer lebenswelten im 19. Jahrhundert“ (leitung: Heiko Haumann, Basel) im YiVo Archiv (institute for Jewish research) in new York erhoben. Die Altersangaben in Klammern wurden den Daten des Zensus von 1897 entnommen (s. u.). – Für kri-tische Diskussionen und lektüre früherer Versionen des manuskriptes danke ich Heiko Haumann und Frank golczewski. 2 pud: Altes russisches Handelsgewicht, 40 pfund oder 16,38 kg.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 252 05.06.13 11:23

253liebe grüße aus russland

Bäder, und sie bekommt mehrmals täglich heiße milch und „schitere eier“ sowie einmal täglich ein stückchen Fleisch. sie hat sich schon erholt, soll aber noch nicht bei der Hausarbeit helfen, sondern sorgt für die jüngeren Kinder, für die sie auf pessach neue Kleider genäht hat. Die Hausarbeit ist anstrengend, denn rachel leah führt eine regelrechte kleine landwirtschaft. im Herbst antwortet sie sarah auf die Frage nach der gartenernte, der gänsemast und den preisen (Brief iV):

„gurken habe ich nur für uns selbst, Bohnen werde ich ein pud verkaufen, die möhren hat man mir geklaut, ich konnte alle in einem mal einkochen. Zucker-rüben habe ich viele, 35 pud bei einem preis von 35 Kopeken. Kohl habe ich sehr viel gehabt, bloß haben die Kühe das meiste gefressen, für uns habe ich schon eingelegt. Wir haben uns erinnert, wie letztes Jahr sarah den Kohl eingelegt hat und heute muss ich alles allein machen […]. Du fragst nach den gänschen. ich habe 80 Küken gehabt und jetzt sind es noch 65. Für uns behalte ich 20.“

in einem anderen Brief berichtet rachel leah ihrem sohn izchak von dem Brand, der vor sarahs Abreise in sporava wütete. Dabei verlor rachel leah ihre beste perücke – ein wertvoller und kostspieliger Besitz für eine religiöse Jüdin, die ihr Haar immer bedeckt. nach dem Brand half leib Hersch beim Wiederaufbau auf dem gutshof. es war schwierig, Zimmerleute und maurer zu finden, und die nicht-juden brüsteten sich damit, den Hof anzünden zu wollen. Als rachel leah von ihrem Brief aufblickt, erschrickt sie, weil es vor dem Fenster lichterloh brennt. ein abgewiesener Kunde – er wollte bereits verkauftes Heu erstehen – hat aus Wut den fraglichen Heustock angezündet.

meistens schreibt rachel leah selbst, manchmal greift chave für ihre erschöpfte mutter zur Feder. leib Hersch ist müde, wenn er nach Hause kommt und hat weder Zeit noch geduld für Briefe. nachbarn und Verwandte aus sporave senden grüße nach Amerika oder kritzeln nachrichten an den rand. Auch Welwel (Wölfel) wen-det sich hier an die schwester in Amerika und bittet um rat und Hilfe: leib Hersch will ihn nach Amerika schicken, aber er soll sich das geld für die Überfahrt zuerst selber verdienen. Der Versuch, ihm eine lehr- oder gehilfenstelle in Antopol zu verschaffen, ist allerdings gescheitert. Vielleicht weiß sarah rat? Vielleicht schon, denn zu pessach 1902 reist der inzwischen vierzehnjährige Welwel tatsächlich mit chave und dem gemeinsamen Vetter Aaron tewianski (15) nach Amerika zu ihrer tante Dine. sarah beschreibt chave in ihrem letzten Brief, wie die Kinder hinter ihr herlaufen und fragen, wer ihnen jetzt die zerrissenen Hosen flicken und das Hemd waschen soll, wer aus dem stoff nun auf die Feiertage Kleider näht. Der Kleinste „läuft herum und schreit“, weil er seine tzitzit (religiöses Hemd mit schaufäden) nicht anlegen will und weil chave immer mitleid mit ihm hatte und ihn auf den Arm nahm. inzwischen schreiben wir das Jahr 1902. nun leben insgesamt fünf Kinder der eltern Wolinski in Amerika: David, izchak, 20, sarah, 18, chave, 23, und Welwel, 14. sie wurden dort zunächst von onkeln und tanten aufgenommen: rachel leahs Brüder mosche Abram, 29, und mordechai David schapiro, 20, waren bereits früher ausgewandert, ebenso ihre schwester Dine mit ihrem mann Zvi Hersch teiman und den Kindern. nach Amerika vorausgefahren war auch der

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 253 05.06.13 11:23

254 monica rüthers

mann ihrer schwester Hadassah, efraim rubinsthein. leib Hersch hatte ebenfalls eine schwester, Duschke perl, in new York und einen schwager, leib mosche Kohnewil, bei dem izchak Wolinski wohnte. ein weiterer schwager war Abram melnik mit seiner Familie. Diese erweiterte Familiengemeinschaft unterstützte sich gegenseitig, bot den nachzüglern unterkunft, schickte geld und schiffskarten und tauschte in den Briefen regelmäßig grüße aus.

Zu diesem netzwerk gibt es eine zusätzliche Quelle, denn die geschichte der Wolinskis ist nicht allein in ihren Briefen überliefert. Die Familie wurde auch vom russischen Zensus von 1897 erfasst. Die Bögen der Familie sind unter dem namen Volchyski unter den erhaltenen Befragungsbögen aus dem gouvernement grodno mit rund 8004 namen, die von Jewishgen Belarus sig erfasst, übersetzt und ins netz gestellt wurden.3 „leiba Volchyski“ ist als „ladenbesitzer“ mit seiner Fami-lie aufgeführt.4 Diese Quelle enthält informationen über 64 jüdische einwohner in sporava, gebiet slonim, Kreis peski. neben den Wolinskis sind sechs jüdische Haushalte dokumentiert. Die Familien waren teilweise untereinander verwandt und verschwägert und umfassten oft drei generationen. Familie Adelson betrieb „land-wirtschaft“: sie hatte, wie sich aus den Briefen schließen lässt, das gut gepachtet. Der älteste der Kaplans, meier Kaplan, führte als schankpächter die taverne, sein sohn Abram war als Händler geführt. peisakh tewianski war schmied und shaya shapiro, der Vater von rahel leah Wolinska/Volchyska war Händler. Denselben Beruf gab auch Yankel osovlanski an, der mit einer tochter der Kaplans verheiratet war. mitglieder aus diesen Familien begegnen uns in den Briefen der Wolinskis.

Fünfzehn Briefe der Wolinskis liegen heute als ungeordnetes und mit einer Aus-nahme auch undatiertes Konvolut im YiVo institute for Jewish research in new York, das privatnachlässe osteuropäischer Juden sammelt. Die amerikanischen nachfahren der sarah Wolinska konnten die Briefe nicht mehr lesen: Jiddisch las abgesehen von religiösen Kreisen nur die einwanderergeneration, die Kinder sprachen es vielleicht noch, die enkel aber nicht mehr. Doch die Briefe wurden trotzdem aufbewahrt, bis die nachfahren sie eines tages ins YiVo brachten. Hier gibt es einen Bestand „Familienbriefe“, von denen mehrere aus der Zeit der ein-wanderung aus russland nach Amerika stammen. Die Wolinski-Briefe bilden neben vielen einzelbriefen eines der wenigen umfangreicheren Konvolute aus der Zeit um 1900.5

3 so zu finden bei: http://www.jewishgen.org/belarus/intro_1897_russian_census.htm (15. 2. 2012). Die Dokumente lagern im Fond 100 grodno province commission for general cen-sus – opis 1, files 196 und 197 sowie Fond 1021 grodno province special commission for census of Jews – opis 1, file 1 des Historischen nationalarchivs Belarus in grodno (Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно) (НИАБ в г. Гродно). 4 so zu finden bei: http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsearch~model2~[1897cens] 1897cens (13. 2. 2012). 5 Die Bestände des YiVo sind nicht nach textsorten organisiert. Briefe sind in nachlässen und den schenkungen von Familiendokumenten enthalten, v. a. in der register group (rg) 126.27, Family History/genealogy und rg 111, museum of the Homes of the past: Diese samm-lung wurde zwischen 1945 und 1947 angelegt und enthält zahlreiche Familienkorrespondenzen, v. a. Briefe aus europa an Verwandte in Amerika und Fotos (YiVo guide to the Archives, entry no. 771, s. 197). eine systematische erfassung der Briefbestände fehlt bisher.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 254 05.06.13 11:23

255liebe grüße aus russland

Die Briefe entstanden über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg. Die schil-derungen von Festtagsvorbereitungen und die Berichte aus dem gemüsegarten er-geben eine annähernde reihenfolge. nur Brief Xi ist mit ort und Datum in russi-scher sprache und kyrillischer schrift versehen: „sporave, 4. oktober 1901“. Die Briefe folgen bestimmten Konventionen (erstens, zweitens, drittens…), wie sie in den damals gängigen Volksbriefstellern verbreitet wurden. Die jiddische Hand-schrift ist zwar vokalisiert, aber ohne jede interpunktion und in unregelmäßiger orthografie. Hebräische Wörter kommen kaum vor, dafür zahlreiche russische und deutsche Ausdrücke. sprachlich erinnern die Briefe nicht zuletzt deshalb stark an das Deutschmerische der Briefsteller. Diese schriftvariante des Jiddischen orientier-te sich stärker am Hochdeutschen als die gesprochene sprache und diente als von der jiddischen Alltagssprache abgehobene, „vornehmere“ literatur- und Bühnen-sprache.

Die Antwort auf die Frage, wie repräsentativ ein einseitiger Briefbestand, eine serie von 15 Briefen sein kann, hängt vom jeweiligen erkenntnisinteresse ab.6 Wie in den meisten Briefbeständen in Archiven ist nur der halbe Briefwechsel erhal-ten. Dennoch sind in den „monologen“ die fehlenden Briefe in Verweisen auf das gegenüber als referenzraum präsent. in den Anreden, grüßen, Antworten auf Fra-gen, auch in den schilderungen des Alltags sind die leserinnen und leser präsent. Die Briefe beziehen sich ausdrücklich auf die gegenbriefe, sie lesen sich wie ein echo auf die Antworten aus Amerika nach russland. es spielt eine wichtige rol-le, dass der ausgewählte Bestand nicht aus zusammenhanglosen einzelbriefen be-steht, sondern eine Briefserie darstellt. solche serien können ein vollständigeres Bild von personen und lebensumständen vermitteln als einzelbriefe. sie lassen entwicklungen erkennen, die innere einstellungen, die Qualität und entwicklung der familiären Beziehungen, aber auch die lebensumstände und migrationserfah-rungen in europa und Amerika betreffen. sie erzählen nicht nur durch ihre inhalte, sondern auch durch länge, Form, Aussehen und Häufigkeit vom leben einer ganz „gewöhnlichen“ Familie. Die Familie weist keinerlei merkmale einer einzigartig-keit auf, sondern fügt sich in die durch die bisherige Forschung erhobenen infor-mationen über die örtlichen, zeitlichen und lebensweltlichen rahmenbedingungen ein. Die Briefe erlauben über einen begrenzten Zeitraum hinweg einen einblick in den Alltag, die Familienbeziehungen, die Aufteilung der Verantwortlichkeiten und die kulturellen und sozialen praktiken einer Familie in einem von der massenaus-wanderung nach Amerika geprägten Zusammenhang. ein Blick in die allgemeine Briefforschung sowie in die publikationen zu jüdischen Briefen hilft, die Wolinski-Briefe in den spezifischen migrationszusammenhang einzuordnen.

ein wichtiges merkmal der Briefe ist, dass sie vielstimmig sind. Auf den sei-ten finden sich Botschaften und grüße von allen an alle in verschiedenen Hand-schriften.

6 Wolfgang Helbich/Walter D. Kamphoefner, How representative are emigrant letters? An exploration of the german case, in: Bruce s. elliott/David A. gerber/suzanne m. sinke (Hg.), Letters across Borders: The Epistolary Practices of International Migrants, Basingstoke 2006, 29–55.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 255 05.06.13 11:23

256 monica rüthers

2. Jüdische Familienbriefe im Kontext der transatlantischen Briefforschung

Der Quellenwert von Familienbriefen beruht auf ihrer unmittelbarkeit und spon-taneität: sie sind situationsbezogene Äußerungen historischer Akteure im rahmen ihres kulturellen und sozialen umfeldes.7 Die klassische historische Quellenkunde betont in erster linie die Wertigkeit des Briefinhalts. Briefe beschreiben Aspekte vergangener lebenswelten aus der perspektive der Akteure und geben durch schil-derungen aus dem Alltag eine Vorstellung von tagesabläufen, Denk- und Wahr-nehmungsweisen sowie kulturellen praktiken auch ärmerer und bildungsferner

7 Vgl. etwa Friedrich Beck/Edgar Henning (Hg.), Die archivalischen Quellen. eine einfüh-rung in ihre Benutzung, Weimar 1994, 101; Michael Maurer, Briefe, in: ders. (Hg.), Aufriss der Historischen Wissenschaften. Bd. 4: Quellen, stuttgart 2002, 349–372. Zum Quellenwert von Briefen auch Wolfgang Helbich, Auswandererbriefe: nutzen, missbrauch, möglichkeiten, in: christiane Harzig (Hg.), migration und erinnerung. reflexionen über Wanderungserfahrungen in europa und nordamerika, göttingen 2006, 83–104, 94–96.

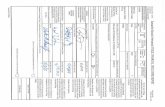

Abb. 1: Brief VIII, Pessach 1901: Die Mutter Rachel Leah berichtet Sarah vom Mazzen backen und wer für die Festtage welche Kleider aus welchem Stoff genäht bekommt. Rechte Seite:

Grüße von Rachel Leah an ihre Schwestern und Schwäger. Unten: Hand Chaveh, “mein bestin girus tsu mein liver tante oikh“. (YIVO Institute for Jewish Research,

Register Group 126, Family History 27.6, Briefe Goldstein, Sarah Wolinsky, Letters from her mother in Poland)

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 256 05.06.13 11:23

257liebe grüße aus russland

schichten. Die Wolinski-Briefe schildern die Aufgabenbereiche der Familienmit-glieder, die erziehung der Kinder, schlägereien, Brände, die Haushaltökonomie, ju-denfeindliche Übergriffe, aber auch alltägliche, friedliche momente des Zusammen-lebens mit der nichtjüdischen Dorfbevölkerung. im gegensatz zu autobiografischen erzählungen sind diese texte ohne zeitlichen Abstand verfasst und richten sich an Korrespondentinnen, die mit den umständen vertraut sind. mit den Verwandten in Amerika werden nachrichten und grüße, aber auch gefühle und gedanken aus-getauscht. Alles ist gefiltert: Briefeschreiberinnen stellen sich lieber in positivem licht dar, als von misserfolgen zu berichten. Briefe unterlagen Konventionen, denen sich auch oder gerade schreibende aus den unterschichten nicht entziehen konnten: ungeübte Verfasserinnen waren auf Vorbilder angewiesen, die sie in der presse oder in den verbreiteten Volksbriefstellern fanden. Diese sammlungen von Beispielbriefen für alle lebenslagen dienten nicht nur als Briefvorlagen, sondern auch als schulbücher für den schreibunterricht und, ähnlich wie Bauernkalender, zur lektüre und unterhaltung.8

Die Wolinski-Briefe sind im Kontext einer allgemeinen europäischen Aus-wanderungsbewegung nach Amerika entstanden. Allein für das Deutsche reich wurde für die Jahre zwischen 1820 und 1914 hochgerechnet, dass bei sechs mil-lionen Auswanderern über hundert millionen Briefe aus Amerika an ihre Familien eintrafen, von denen ca. 7000 archiviert sind.9 Zwischen 1880 und 1914 verließen über zwei millionen osteuropäische Juden ihre Heimat in richtung Amerika.10 im Vergleich zu anderen Auswanderergruppen waren unter ihnen viele Familien. rechnet man die Angaben zu den deutschen Briefen auf die geringere jüdische Aus wandererzahl und den kürzeren Zeitraum um, kann man für diese gruppe von rund zehn millionen Auswanderer-Briefen ausgehen. es ist anzunehmen, dass die Zahl der Briefe aus russland und polen der Zahl der Briefe aus Amerika in etwa entsprach. systematische sammlungen gibt es nicht. Hingegen finden sich in den Beständen des YiVo zahlreiche Briefe. Die Forschung diesseits und jenseits des Atlantiks beschäftigt sich aus ihren jeweiligen perspektiven mit migrantenbriefen. Das wird an den Begriffen Auswandererbriefe im Deutschen und immigrant letters im englischen deutlich. Die us-amerikanische Forschung hat ein traditionelles interesse an immigrationserfahrung und integration.11 Auch in europa gibt es

8 Monica Rüthers, Jiddische Briefsteller als Quellen zur ostjüdischen sozial- und Alltags-geschichte, in: transversal. Zeitschrift des centrums für Jüdische studien an der Karl-Franzens-universität graz 2 (2002), 33–41. 9 Wolfgang Helbich/Walter Kamphoefner/Ulrike Sommer (Hg.), Briefe aus Amerika. Deutsche Auswanderer schreiben aus der neuen Welt, 1830–1930, münchen 1988, 31 f. informationen über das projekt zu finden bei: http://www.auswandererbriefe.de/sammlung.html (16. 1. 2012). 10 Zum stand der Forschung zur jüdischen emigration vgl. Gur Alroey, Bread to eat and clo-thes to Wear. letters from Jewish migrants in the early twentieth century, Detroit mi 2011, 7–13 und 211 f. 11 Der „Klassiker“ ist die studie der polnisch-amerikanischen soziologen William I. Thomas/Florian Znaniecki, the polish peasant in europe and America. organization and Disorganization in America, Whitefish mt 2010 (5 teile; nachdr. d. Ausg. Boston mA 1918/20). eine Übersicht über die Kontroversen zum Quellenwert der immigrant letters in der amerikanischen Forschung vgl. David Gerber, the immigrant letter Between positivism and populism. American Histori-ans’ uses of personal correspondence, in: rebecca earle (Hg.), epistolary selves. letters and

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 257 05.06.13 11:23

258 monica rüthers

mittlerweile beachtliche regionale und nationale Forschungstraditionen zu Amerik-abriefen und anderen selbstzeugnissen von Auswanderern.12 regionale schwer-punkte von Forschungsprojekten liegen im Alpenraum, in Deutschland und in skandinavien. eine reihe von Forschungen untersucht die Briefmuster und Funk-tionen von Briefen innerhalb von Familien im Kontext der europäischen Übersee-migration.13

in diesem erweiterten Forschungskontext weisen jüdische migranten-Briefe die bereits erwähnten Besonderheiten auf. erstens ist jüdische Briefforschung bislang ein blinder Fleck geblieben. Jüdische Briefe fehlen in den Brief-editionen ebenso wie in der historischen und kulturwissenschaftlichen Forschungsliteratur zu mig-rantenbriefen. in den jüdischen studien finden sich nur wenige Beiträge zu privat-briefen einfacher menschen. Diese haben ihre schwerpunkte nicht im Bereich der neueren Briefforschung, sondern verwenden die Briefe als Quellen, um über die umstände von migration zu forschen.14 Zwei studien befassten sich in diesem sinn mit Briefen an institutionen wie den new Yorker Forverts oder Auswanderungs-agenturen.15 Die Briefe an sich, als medium und soziale praxis, sind kein thema. Die zweite Besonderheit jüdischer migranten-Briefe betrifft die Überlieferung: es gibt keine jüdischen Amerika-Briefe. Briefe werden „ausgetauscht“, daher kamen in europa ungefähr ebenso viele Amerikabriefe an wie europabriefe in Amerika.

letter-writers, 1600–1945, Aldershot u. a. 1999, 37–58. Das interesse an Auswandererbriefen ist nicht neu, doch zahlreiche Briefeditionen weisen schwerwiegende editorische mängel auf (Kür-zungen, Anpassungen etc.), die sie als Quelle für Historiker unbrauchbar machen. seit 2008 führt das immigration History research center (iHrc) an der university of minnesota ein größeres projekt zur Digitalisierung von einwandererbriefen durch. so zu finden bei: http://www.ihrc.umn.edu/ (12. 1. 2012). 12 Als Beispiele seien hier genannt: Das von carsten goehrke auf der Basis eines Forschungs-projektes seit 1979 aufgebaute russlandschweizer-Archiv am lehrstuhl für osteuropäische ge-schichte am Historischen seminar der universität Zürich: http://www.hist.uzh.ch/oeg/rsArchiv.htm (6. 1. 2012) sowie die in den 1980er Jahren von Wolfgang Helbich aufgebaute sammlung von Briefen deutscher Auswanderer erst in Bochum, heute in trier: http://www.auswandererbriefe.de/sammlung.html (16. 1. 2012). eine kleine sammlung von „Amerika-Briefen“ befindet sich im Vorarlberger landesarchiv in Bregenz. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Auswanderer-briefen in europa begann in norwegen mit dem sammelband von Solveig Zempel (Hg.), in their own Words. letters from norwegian immigrants, minneapolis 1991. ein laufendes projekt heisst nAil (norwegian-American immigrant letters) und soll eine sammlung aufbauen und digital zugänglich machen. Die Webseite www.hf.uib.no/i/Engelsk/nAil.html wurde allerdings seit 2007 nicht aktualisiert. 13 Die Funktionen und muster von Briefen innerhalb britischer Familien und strategien des familiären Zusammenhalts im späten 18. Jahrhundert untersuchte Sarah M. S. Pearsall, Atlantic Families. lives and letters in the later eighteenth century, new York – oxford 2008; zu Aus-wandererbriefen vgl. Elliott/Gerber/Sinke, Letters across Borders; Helbich, Auswandererbriefe; Meinrad Pichler, „Dort ist ein armes und daher ein reiches land …“ Auswandererbriefe aus den usA am Beispiel eines Vorarlberger Bestandes (1850–1914), in: christa Hämmerle/edith saurer (Hg.), Briefkulturen und ihr geschlecht. Zur geschichte der privaten Korrespondenz vom 16. Jahrhundert bis heute, Wien u. a. 2003, 163–185. 14 Z. B. Mark Baker, the Voice of the Deserted Jewish Woman, 1867–1870, in: Jewish social studies 4 (1996) H. 1, 98–123. 15 Isaac Metzker (Hg.), A Bintel Brief. sixty Years of letters From the lower east side to the Jewish Daily Forward, new York 1971; Alroey, Bread to eat.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 258 05.06.13 11:23

259liebe grüße aus russland

Diese symmetrie findet jedoch in der Briefforschung keine entsprechung. es ist typisch für migrantenbriefe in Archiven, dass nur eine seite der Kommunikation erhalten ist. so verhält es sich auch bei den Wolinski-Briefen. Die Wolinski-Briefe stellen jedoch als Briefe Daheimgebliebener eine Besonderheit dar. Denn nur Aus-wandererbriefe wurden bislang intensiv gesammelt und erforscht, während systema-tische sammlungen von Briefen Daheimgebliebener und studien dazu äußerst selten sind.16 Betrachtet man nun nicht migrantenbriefe überhaupt, sondern nur jüdische Briefe aus der Zeit der Auswanderung, sind die Wolinski-Briefe aber typisch: Die wenigen jüdischen Briefe, die in Archiven erhalten sind, sind ausschließlich Briefe von Daheimgebliebenen. Das hat mit der logik der Überlieferung zu tun. Die suche nach jüdischen „Amerikabriefen“ in Deutschland blieb ohne erfolg.17 Wo sollten sie auch herkommen? Die Briefe aus Amerika wurden von den Familien mit sicherheit aufbewahrt. Doch die Familienarchive deutscher wie vieler anderer europäischer Juden sind durch Verfolgung, Vertreibung und ermordung der jüdischen Bevölke-rung verloren gegangen – im gegensatz zu den „Amerikabriefen“ nichtjüdischer, von der massenauswanderung betroffenen gruppen. Dieser umstand macht umso deutlicher, dass dem Holocaust nicht nur die menschen zum opfer fielen und mit ihnen ihre Kinder und Kindeskinder, sondern dass auch ihre erinnerungen, ihre geschichten zu einem großen teil ausgelöscht wurden.

Die unterscheidung zwischen Briefen der Auswanderer und Briefen der Daheim-gebliebenen ist weiterer Überlegungen wert. Die Briefe aus Amerika verdienten sich die Aufmerksamkeit der Forschung als „schriftliche selbstreflexionen und standortbestimmungen in einer Zeit tiefer biografischer Brüche“.18 es handelt sich um Briefe von menschen aus unterbürgerlichen schichten, „die sonst kaum unmit-telbare Äußerungen über ihre materielle lage, ihre soziale und psychische Befind-lichkeit hinterlassen haben. […] sie eröffnen Wahrnehmungsperspektiven auf die neue, aber auch auf die zurückgelassene alte Welt, die durch das migrationserlebnis noch geschärft worden sind“.19 Die von Amerika nach europa gesandten Auswan-dererbriefe berichteten aus der exotischen Fremde. sie waren damals und sind noch heute eine „spannende“ lektüre. Briefe wurden im 19. Jahrhundert auch als reise-literarisches genre zunehmend populär. Das bezeugen zahlreiche Briefsammlungen mit titeln wie „Briefe aus Amerika“, die im 19. Jahrhundert eigens für künftige

16 ein früher Hinweis auf die relevanz der Briefe von zu Hause ist Øyvind T. Gulliksen, letters to immigrants in the midwest from the telemark region of norway, in: norwegian-American studies 32 (1989), 157–175, so zu finden bei: http://www.naha.stolaf.edu/pubs/nas/volume32/vol32_08.htm (14. 1. 2012). in den usA gibt es einige wenige ethnic community ar-chives vergleichbar mit dem YIVO Institute for Jewish Research, in denen sich Familienbriefe an die einwanderer befinden: Steel Valley Voices: http://steelvalleyvoices.ysu.edu/, (12. 1. 2012) und die Johnstown Area Heritage Association: http://www.jaha.org/edu/discovery_center/index.html (12. 1. 2012). Vgl. zum Desiderat der letters from home auch Bruce S. Elliott/David A. Gerber/Suzanne Sinke, introduction, in: dies., letters across Borders, 1–28, 3. 17 Helbich, Kamphoefner und sommer weisen darauf hin, dass man trotz intensiver suche in Deutschland keine Amerika-Briefe jüdischer Auswanderer gefunden habe, Helbich/Kamphoefner/Sommer, Briefe aus Amerika, 37. 18 Pichler, Auswandererbriefe, 165. 19 Ebd., 167.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 259 05.06.13 11:23

260 monica rüthers

Auswanderer herausgegeben wurden.20 in den Zeitungen der regionen, die von migration betroffen waren, erschienen Kolumnen mit Auswandererbriefen.21

Die inhalte der Briefe von Auswanderern unterscheiden sich grundsätzlich von den Briefen der „Zurückgebliebenen“. Die Auswanderer standen unter erfolgs-druck. Hatten sie keine erfolge zu vermelden, schrieben sie nicht oder selten und kurz. Auswanderer betrachteten sich selber ohne Zweifel als die Fortschrittlichen, hatten sie doch die Alte Welt hinter sich gelassen, um eine neue zu erobern. Die Briefe der Daheimgebliebenen nach Amerika sind Zeugnisse des Alltags derjenigen menschen, die von der Abwanderung betroffen waren. sie geben Auskunft über die innensicht von migrationsnetzwerken aus der sicht von vorläufig oder dauerhaft „Zurückgebliebenen“. Was haben sie zu erzählen? War der inhalt ihrer Briefe weni-ger spannend als derjenige der Amerika-Wanderer? Hat die mangelnde Forschung zu diesen Briefen etwas mit einem stigma der passivität und des Zurückbleibens in der Alten Welt zu tun, das diesen Briefen vielleicht anhaftet? in der Zweiteilung der migrationsbriefe in von Aufbruchsstimmung geprägte Auswanderer- und zau-dernde nesthocker-Briefe wurden auch geschlechtsspezifische muster wirksam. sie betrafen sowohl die inhalte wie den zeitlichen Verlauf der Korrespondenzen. (nicht-jüdische) Auswandererbriefe waren zumindest im Anfangsstadium einer migration eher von selbstdarstellung geprägt und häufiger von männern verfasst. Deren Anteil an der Auswanderung war höher: männer fuhren voraus und holten ihre Familien nach.22 eine weitere geschlechterdifferenz ergab sich aus den themen: männer schrieben im migrationskontext eher über ökonomische Aspekte und über ihre pläne.23 in Vorarlberger Korrespondenzen übernahmen die Frauen die pflege der familiären Beziehungen, wenn die männer nichts mehr zu berichten hatten.24 Auch norwegische Briefe von zu Hause wurden besonders im fortgeschrittenen stadium der Korrespondenz meistens von Frauen geschrieben. sie handelten vom Alltag der Familie, von der ernte und den Festtagen, vom Fortgang der reproduktiven Ar-beiten in der alten Heimat, also von Dingen, die von der Forschung lange Zeit als „banal“ betrachtet wurden.25 Diese sichtweise hat sich geändert. Der klassischen historischen Quellenkritik an privatbriefen steht heute die relevanz dieser Berichte aus dem Alltag gegenüber: gerade im Bereich der geschichte der osteuropäischen Juden, wo durch die migration, zwei Weltkriege, den Holocaust und die sowjetische Hegemonie jüdische Quellen und Kulturgüter in großem umfang zerstört wurden, bilden privat- oder Familienbriefe trotz der Begrenztheit ihrer interpretationsmög-lichkeiten wichtige mosaiksteine einer Alltags-, sozial- und geschlechtergeschich-

20 Z. B. Ferdinand Heigl, Briefe aus Amerika für deutsche Auswanderer, Darmstadt 1852; Karl Köhler, Briefe aus Amerika. ein lehrreicher Wegweiser für deutsche Auswanderer und unterhal-tendes lesebuch für gebildete jeden standes, Darmstadt 1856. Zu dieser praxis sowie Briefen in der presse vgl. auch Helbich/Kamphoefner/Sommer, Briefe aus Amerika, 46. Hier auch ein Über-blick über die praxis von Auswanderer-Brief-editionen. 21 Zum Beispiel in der norwegischen Decorah-Posten, vgl. Gulliksen, letters to immi-grants, 159. 22 Pichler, Auswandererbriefe, 165. 23 Gulliksen, letters to immigrants, 163 f. 24 Pichler, Auswandererbriefe, 177. 25 Gulliksen, letters to immigrants, 163 f.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 260 05.06.13 11:23

261liebe grüße aus russland

te. sie ermöglichen im rahmen von Fallstudien detaillierte einblicke in Alltag, materielle Verhältnisse, Wahrnehmungs- und Handlungsweisen, kulturelle praktiken und Familienbeziehungen.26 Die jüdische gemeinschaft im russischen Herrschafts-gebiet befand sich am ende des 19. Jahrhunderts in einer phase des umbruchs, be-dingt durch demografische, politische und wirtschaftliche Veränderungen, durch die Folgen von Aufklärung und säkularisierung sowie durch die zunehmende mobilität und migration. in den Briefen wurden der Distanz der Kommunikationspartnerin-nen wegen Dinge notiert, die sonst der mündlichen Kommunikation vorbehalten waren und daher verloren gingen. neuere kulturwissenschaftliche Zugänge lenken den Blick auf die kommunikativen, medialen, narrativen oder auch performativen Dimensionen von Briefen:27 die schreib- und lesepraktiken von Briefen, ihre länge und ihr Aussehen, die intervalle und Häufigkeit von Korrespondenz, das verwendete papier, schreibinstrument, schriftart und Adressierung. Auch hier gilt: Was bis vor kurzem noch als „banal“ galt, rückt nun ins Blickfeld der Briefforschung, der es um die erforschung der sozialen praktiken geht, deren teil die Briefe sind.28

Die Auswandererbriefe und die Briefe von Zuhause hatten unterschiedliche Funk-tionen für die empfängerinnen. Für Ausgewanderte bedeuteten Briefe von zu Hause die möglichkeit, mit ihrer vertrauten Welt, mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. sie boten ein stück weit emotionale stabilität. Briefe aus der Heimat hatten in der Fremde ein breites publikum und wurden nicht nur herumgereicht, sondern auch veröffentlicht. einwanderergruppen unterhielten ihre eigenen Zeitungen, in denen die Herkunftsregion ein ständig präsentes thema war.29 Die new Yorker jü-dische tageszeitung Forverts (Auflage ca. 200’000 ex.) veröffentlichte im frühen 20. Jahrhundert regelmäßig Bildstrecken mit Fotografien aus den osteuropäischen schtetln. Für die leserinnen waren die Briefe wie auch die Fotografien repräsenta-tionen einer Welt, die sie hinter sich gelassen hatten. nostalgie spielte eine wesent-liche rolle. Das Schtetl erschien einerseits als ein ort der ganzheit und Harmonie, im gegensatz zur Zerrissenheit der migrationserfahrung. Der Anblick von Armut,

26 Hans Medick/David Sabean, emotionen und materielle interessen in Familie und Verwandt-schaft. Überlegungen zu neuen Wegen und Bereichen einer historischen und sozialanthropolo-gischen Familienforschung, in: dies. (Hg.), emotionen und materielle interessen. sozialanthro-pologische und historische Beiträge zur Familienforschung, göttingen 1984, 27–54. 27 Christa Hämmerle/Edith Saurer, Frauenbriefe – männerbriefe? Überlegungen zu einer Brief-geschichte jenseits von geschlechterdichotomien, in: dies. (Hg.), Briefkulturen, 7–32; Rebecca Earle, introduction. letters, Writers and the Historian, in: dies., epistolary selves, 1–14; Michael Kempe, gelehrte Korrespondenzen. Frühneuzeitliche Wissenschaftskultur im medium posta-lischer Kommunikationen, in: Fabio crivellari/Day Kirchmann/marcus sandl/rudolf schlögl (Hg.), Die medien der geschichte. Historizität und medialität in interdisziplinärer perspektive, Konstanz 2004, 407–429; Eva Tropper, medialität und gebrauch oder Was leistet der Begriff des performativen für den umgang mit Bildern? Die Ansichtskarte als Fallbeispiel, in: lutz musner/Heidemarie uhl (Hg.), Wie wir uns aufführen. performanz als thema der Kulturwissenschaften, Wien 2006, 103–130. 28 Miguel Angel Vargas, epistolary communication between migrant Workers and their Fa-milies, in: elliott/gerber/sinke, letters across Borders, 124–138, 126. Zu den performativen Aspekten von Korrespondenz vgl. Tropper, medialität und gebrauch. 29 Auch hier als Beispiel die norwegisch-amerikanische presse, die regelmässig Briefe aus der Heimat veröffentlichte. Gulliksen, letters to immigrants, 159. pichler belegt ein Beispiel aus der Vorarlberger presse: Pichler, Auswandererbriefe, 184.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 261 05.06.13 11:23

262 monica rüthers

von barfüßigen Kindern und gebeugten Alten rechtfertigte zugleich den entscheid, das Schtetl zu verlassen, sich zu modernisieren.30 Briefbeispiele in der presse dien-ten den oft ungelenk schreibenden wiederum als Anhaltspunkte und stilvorbilder.31 Die Daheimgebliebenen berichteten von ihrem Alltag und ihren sorgen, ihren plä-nen, aber auch von liebe und sehnsucht nach den fernen Kindern. sie stellten auch Forderungen. Die Zurückgebliebenen waren daran interessiert, den Kontakt zu erhalten. Die gründe dafür legen die neueren netzwerktheorien der migrationsfor-schung nahe.32 migration verändert die sozialen Kontexte in der alten Heimat. liebe menschen und Arbeitskräfte hinterlassen lücken in Familien. Briefe aus Amerika bedeuteten für die Zurückgebliebenen soziales Kapital. sie erhielten informationen und häufig auch geld und schiffskarten. Das brachte den Familien von Auswan-derern Ansehen. Die netzwerke, die durch die Wanderung zwischen Herkunfts- und Zielort entstanden, förderten weitere migrationsentscheide. Der informationsfluss zwischen Quell- und Zielgebiet, den die Wolinski-Briefe exemplarisch belegen, ist charakteristisch für das stadium der fortgeschrittenen migration, da sich bereits zahlreiche Familienangehörige in Amerika befinden.33

3. Die jüdische Auswanderungsbewegung

Bestimmte regionen europas waren durch ihre Wirtschafts- und Bevölkerungs-struktur besonders von Auswanderung betroffen. es ist nicht als Zufall zu wer-ten, dass die Briefe der Familie Wolinski aus dem westrussischen gouvernement grodno stammen. Die litauischen und weißrussischen gebiete waren im 19. Jahr-hundert besonders strukturschwach. Die Juden in den 1772, 1793 und 1795 von russland annektierten teilen polens wurden von Katharina der großen in das stän-dische system integriert, dem Bürgertum zugeordnet und somit zu stadtbewohnern erklärt.34 1791 wurde der russische „Ansiedlungsrayon“ für die jüdische Bevöl-kerung eingerichtet: Den Juden war es untersagt, sich außerhalb ihrer bisherigen siedlungsgebiete niederzulassen. Zweck war der schutz der moskauer Kaufleute vor der jüdischen Konkurrenz (auch für andere untertanen gab es keine volle Frei-zügigkeit). Weitere maßnahmen der zaristischen regierung hatten die Assimilation der jüdischen Bevölkerung zum Ziel und knüpften die gleichberechtigung an die

30 Carol Zemel, imaging the shtetl. Diaspora culture, photography and eastern european Jews, in: nicholas mirzoeff (Hg.), Diaspora and Visual culture. representing Africans and Jews, london u. a. 2000, 193–206, 200–202. 31 Gulliksen, letters to immigrants, 159. 32 netzwerktheorie nach Douglas S. Massey u. a., theories of international migration. A review and Appraisal, in: population and Development review 19 (1993) H. 3, 431–466 und Charles Tilly, transplanted networks. new school for social research, 1986, so zu finden bei: http://www.columbia.edu/~ec2183/documents/tillY%20cssc/Tilly%201 986%20Transplan-ted%20Networks.pdf (25. 3. 2010). 33 Yvonne Kleinmann, neue orte – neue menschen. Jüdische lebensformen in st. petersburg und moskau im 19. Jahrhundert, göttingen 2006, 37. 34 Zur geschichte der Juden in russland vgl. Benjamin Nathans, Beyond the pale. the Jewish encounter with late imperial russia, Berkeley 2002; Yisrael Bartal, the Jews of eastern europe, 1772–1881, philadelphia 2005.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 262 05.06.13 11:23

263liebe grüße aus russland

Bedingung der Assimilation. Die statuten von 1804 und 1835 schufen Anreize für den Besuch öffentlicher schulen, erlaubten jegliches Handwerk und Handel und verboten die schankpacht. Die ständische integration scheiterte. Die große mehr-heit der Juden schickte ihre Kinder weiterhin in die religiösen schulen. Der Kahal, der jüdische gemeinderat, bestand auch nach seiner Abschaffung 1844 in Form ver-schiedener Bruderschaften weiter. nach dem ende des Krimkrieges 1856 wuchs mit dem schockartigen Bewusstwerden der russischen technischen, wirtschaftlichen und sozialen „rückständigkeit“ der Druck auf den Zaren, einschneidende maßnahmen gegen das jüdische elend in den städten des rayons zu ergreifen. Ausnahmerege-lungen für privilegierte, Kaufleute erster gilde, Akademiker, Handwerker und ab 1879 für alle Absolventen höherer Bildungsanstalten gestatteten die niederlassung außerhalb des Ansiedlungsrayons. Dorfjuden erhielten 1864 die erlaubnis, land zu pachten und außer manufakturen auch mühlen, Destillen und schenken zu be-treiben. Das führte zu einer gewissen erleichterung, aber nicht zur gleichstellung. Diese reformen Alexanders ii. leiteten den Besuch öffentlicher schulen und damit auch einen innerjüdischen geistigen umbruch ein. Der wirtschaftliche Wandel be-günstigte unternehmer im Bereich Banken, eisenbahnen, Fabriken.35 Die pogrome, die auf die ermordung des reformzaren Alexander ii. folgten, hatten signalcha-rakter für die Juden im russischen reich. sie ließen die mehrzahl an der möglich-keit der Assimilation zweifeln. 1882 kamen neue gesetze zur einschränkung der Juden heraus, die ihre Vertreibung vom Dorf förderten, weil man jüdische schank-wirte als Ausbeuter der Bauern ansah. Ab 1887 galt ein Quotensystem in mittleren und höheren Bildungsanstalten, und der Zugang zur Advokatur war den Juden ver-sperrt. in einer nacht- und nebelaktion wurden 1891 die Juden aus moskau ver-trieben.36 Die gründe für Verarmung und darauffolgende migration waren nicht nur die gesetzlichen einschränkungen, sondern auch die schmale berufliche streu-ung der Juden, unter denen sich zahlreiche Kleinhändler, schneider und schuh-macher befanden – Berufe, welche durch die einsetzende industrielle produktion unter Druck gerieten. Ferner nahm die Bevölkerung wegen früher Heiraten und sich verbessernder hygienischer Bedingungen explosionsartig zu. seit den 1840er Jahren wanderten Juden nach Übersee oder in die neuen südrussischen provinzen aus. nach den Hungersnöten der Jahre 1867 und 1868 wurden es mehr. Der grad an individueller mobilität war außerordentlich hoch. nach heutigen erkenntnissen bestand entgegen früherer Deutungsmuster kein direkter kausaler Zusammenhang zwischen den Auswandererzahlen, Bevölkerungszuwachs, Hungerkrisen und re-pressionen oder pogromen. pogrome spielten zwar als Faktoren eine rolle, jedoch nur kurzfristig innerhalb eines bereits bestehenden allgemeinen trends, der zahl-reiche europäische regionen erfasst hatte.37 Aus den nordwestlichen regionen war

35 Manfred Hildermeier, Die rechtliche lage der jüdischen Bevölkerung im Zarenreich und in polen. einige vergleichende Aspekte, in: gotthold rhode (Hg.), Juden in ostmitteleuropa von der emanzipation bis zum ersten Weltkrieg, marburg/lahn 1989, 181–196, 193. 36 ebd., 195. 37 Kleinmann, neue orte, 37; Shaul Stampfer, patterns of internal Jewish migration in the russian empire, in: Yaacov ro’i (Hg.), Jews and Jewish life in russia and the soviet union, newbury park 1995, 28–47, 37 und 42 f.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 263 05.06.13 11:23

264 monica rüthers

der Auswandereranteil weit höher als aus den südlichen gebieten des Ansiedlungs-rayons, obwohl hier die meisten pogrome stattfanden.38 Die meisten Juden lebten in den städten. Von 226 000 einwohnern im Bezirk slonim um 1900, in dem auch sporava lag, gaben zwar nur rund 34 000 an, Jiddisch zu sprechen. Von den 15 863 einwohnern der stadt slonim selbst waren dann aber 11 391 jüdisch. Die restlichen knapp 23’000 im Bezirk ansässigen Juden verteilten sich auf die Dörfer und klei-nen schtetl.39 Die jüdische gemeinde in Byaroza/Berese hatte um 1900 rund 2600 Angehörige. Dazu zählten auch die Wolinskis und andere auf Weiler wie sporava oder gorbava verteilte jüdische Familien. Die Wolinski-Familie war eingebunden in einen Kontext einer Bevölkerungsgruppe im Aufbruch.40 sie konnte von einem dichten netz an Auswanderungs-Agenturen der Jewish Colonization Association profitieren.41

4. neuere kulturwissenschaftliche Ansätze: emotionale und sozio-kulturelle praktiken

private Briefe als textgattung sind immer auch kulturell geprägt. Die Durchsicht der neueren Briefforschung zu migrationsbriefen lässt vermuten, dass es zahlreiche typologische Übereinstimmungen von Briefen der Zeit um 1900 aus anderen euro-päischen ländern gibt.42 Das betrifft schreibanlässe, Floskelhaftigkeit, den Verlauf der Korrespondenz, die themen und die geschlechterverteilung. Briefe stehen in einem spannungsfeld zwischen normativen Vorgaben und den praktiken individu-ellen schreibens. so sind auch die Formulierungen in privatbriefen beeinflusst von mustern und narrativen aus herrschenden Konventionen zum medium Brief, zum behandelten thema oder zu Alter und geschlecht des Adressaten/der Adressatin. Briefe sind selbstzeugnisse, deren Autorinnen sich und ihre persönlichen Anliegen darstellen und ihren gedanken und gefühlen bewusst Ausdruck geben. sie greifen jedoch auch auf muster zurück und erlauben dadurch, die Bruchstellen zwischen Diskurs und erfahrung, Konvention und impuls auszuloten. sie ermöglichen durch die Analyse von erwartungshaltungen, Floskeln und spontanen Äußerungen rück-schlüsse auf Denkweisen, Werte und Konventionen, auf gefühle und die ihnen zu-geschriebenen Bedeutungen. Die vorliegenden Familienbriefe sind nicht nur ego-, sondern mindestens ebenso sehr sozio-Dokumente im sinne von Beziehungs-Zeug-

38 Alroey, Bread to eat, 37–41. 39 so zu finden bei: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd_eng.php?reg=376 (12. 2. 2012). 40 ein Beispiel aus pinsk sind die memoiren von Miriam Shomer Zunser, Yesterday. A memoir of a russian Jewish Family, new York 1978 [nachdruck der 1. Aufl. 1939]. ebenfalls aus pinsk bzw. dem nahe gelegenen motol stammte chaim Weizmann (1874–1952): Chaim Weizmann, memoiren. Zürich 1953. Aus minsk kam Shmarya Levin, Kindheit im exil, Berlin 1931 sowie ders.: Jugend in Aufruhr, Berlin 1938. Aus Brest-litowsk kam Pauline Wengeroff, memoiren einer grossmutter. Bilder aus der Kulturgeschichte der Juden russlands im 19. Jahrhundert, 2 Bde. in 1, Berlin 1913. 41 Alroey, Bread to eat, 27–30. 42 Pichler, Auswandererbriefe, 166.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 264 05.06.13 11:23

265liebe grüße aus russland

nissen, da sie in konkreten sozialen Zusammenhängen entstanden und rezipiert wur-den.43 in ihrer Adressiertheit sind sie Ausdruck persönlicher Beziehungen zwischen sender und empfänger.44 Als Akte der Kommunikation waren die Briefe selbst teil dieser Beziehungen und formten sie mit: Wer schrieb an wen, und warum? Hier wird die Verbindung von Familienbriefen mit dem Zusammenhang der Auswanderung nach Amerika zentral. Briefe enthalten immer mehrere sprechhandlungen: grüßen, mahnen, informieren, Fragen etc. Die folgende Analyse konzentriert sich auf zwei grundlegende Dimensionen der Kommunikation, die in den Briefen aufscheinen. einmal ist dies die Dimension des persönlichen Austausches, des Berichtens von zu Hause und der pflege der emotionalen Beziehungen. Die zweite Dimension ist diejenige der sozialen und kulturellen Konventionen der migrationsbriefe. Hier geht es um die Funktionen des Briefaustausches zwischen russland und Amerika für die Beteiligten, um grußroutinen, um die performativen Dimensionen des schreibens, Versendens, erhaltens und Vorlesens von Briefen. schließlich wird nach den prakti-ken und routinen gefragt, die das schreiben und lesen von Briefen begleiteten. Die Briefe erlauben erkenntnisse zu den gepflogenheiten und Bedeutungen des Brief-austauschs im migrationskontext wie auch zur stellung und Verbreitung von schrift und schriftlichkeit im Alltag einer jüdischen Familie auf dem Dorf.

4.1. Die Dimension der persönlichen Beziehungen und Emotionen

„meine liebe und teuerste tochter sarah, lebe wohl und auf ewig glücklich […] Von mir Deiner ewig treuen mutter rachel leah“ – so beginnen und enden viele der Briefe, die rachel leah Wolinska aus russland an ihre tochter sarah in new York schrieb. Die ersten Briefe von rahel leah an ihre tochter sarah enthielten ausführliche schilderungen aus dem Alltag und von ereignissen, vor allem aber waren sie sehr persönlich und emotional. Die mutter drückte ihre liebe zur tochter aus, schrieb, wie sehr sie ihr fehle, tröstete sie bei Heimweh und wehrte eifer-süchtige Vorwürfe der Brüder ab. sie berichtete von ihrer Arbeit, von den Bränden und wie sie die pessachvorbereitungen ohne die Hilfe der tochter bewältigte. sie erzählte von den Fortschritten der kleinen geschwister und ihren sorgen über die raufhändel der söhne, die sie zum Weinen brachten. immer wieder beteuerte sie ihre sehnsucht nach der „ewig geliebten, teuersten tochter“. Der Ausdruck inten-siver gefühle (liebe, treue, tränen) und ausführliche Berichte dienten der pflege individueller Beziehungen, gleichzeitig aber auch der reflexion.

43 Auf die Forschungsdebatten zu ego-Dokumenten kann hier nicht näher eingegangen werden, vgl. hierzu Fabian Brändle/Lorenz Heiligensetzer/Sebastian Leutert, texte zwischen erfahrung und Diskurs. probleme der selbstzeugnisforschung, in: Kaspar von greyerz/Hans medick/patrice Veit (Hg.), Von der dargestellten person zum erinnerten ich. europäische selbstzeugnisse als his-torische Quellen (1500–1850), Köln – Weimar – Wien 2001, 3–31. 44 Zur Konstitution des ichs in solchen Beziehungen vgl. Bettina Brockmeyer, Beziehungs-weise ich. Zur Frage nach subjektivitäten im frühen 19. Jahrhundert, in: Historische Anthro-pologie 15 (2007) H. 3, 422–431. Esther Baur, Das ich im text: „Wie ich immer war und sein werde“. lektüren eines tagebuchs, in: manfred Hettling/stefan-ludwig Hoffmann (Hg.), Der bürgerliche Wertehimmel. innenansichten des 19. Jahrhunderts, göttingen 2000, 105–128.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 265 05.06.13 11:23

266 monica rüthers

„teuerste tochter schon bist du einige Wochen weg und ich habe nicht mir dir gesprochen, aber in meinem Herzen bist Du tief eingeprägt und wie ich gehe und stehe denke ich an Dich und wenn ich chaveh sagen will, sage ich sarah, aber dann fällt mir ein, dass sarah weit entfernt von mir ist und gott weiß, was Du machst und wie Dir die Zeit vergeht, und ob Du Arbeit hast…“ (Brief i: rachel leah an sarah)

„Du schreibst dass du gegessen und getrunken hast und dich dabei gefühlt hast wie zuhause und dass du oft so fühlst. sieh, mein treues Kind, so ist auch mein Herz zu dir. es gibt keine sekunde in der ich nicht an dich denke, liebste tochter.“ (Brief ii)

in einem der letzten Briefe heißt es:

„Am heutigen šabes haben wir an dich gedacht wegen dem mazzen Backen. einst hatte ich eigene Helfer: chave, Welwel, sarah, aber heute sind meine Kin-derchen weggeflogen von mir in die weite Welt und gott weiß, wann wir uns wieder sehen.“ (Brief XiV)

rahel leah erwähnt gemeinsame Aufgaben und schafft so einen gemeinsamen er-innerungsraum als referenz- und Kommunikationsraum. sie verbindet die erinne-rungen mit schilderungen ihres Alltags und der sehnsucht nach der tochter. solche gefühlsäußerungen sind, wie das schreiben der Briefe nach Amerika überhaupt, in dieser Familie ausdrücklich Frauensache. Die ausgewanderten söhne der Wolinskis beschwerten sich bei der mutter über zu wenig post von zu Hause. entsprechend den geschlechterspezifischen mustern von migrantenkorrespondenzen übernahmen vielleicht auch bei den Wolinskis die Frauen die Korrespondenz im fortgeschritte-nen stadium der Familienwanderung nach Amerika, als es weniger um pioniertaten ging, sondern mehr darum, die Beziehungen zu pflegen. Der schreibstil des Vaters klang ganz anders als derjenige der mutter:

„ich grüße meine teure tochter sarah. erstens schreibe ich dir dass wir alle gott-seidank gesund sind, gib gott von Dir zu hören. Zweitens schreibe ich dir, dass wir deinen Brief mit den grüßen erhalten haben, und wir bitten Dich, uns auch in Zukunft zu schreiben. Hier gibt es nichts neues, wenn es neuigkeiten gibt, schreiben wir. Deine Brüder und Deine schwester grüßen Dich aus tiefstem Her-zen. Von mir deinem Vater leib Wolinski.“ (Brief ii)

leib Hersch reagierte ausgesprochen unwirsch auf eine Bitte der heimwehkranken sarah, ihr mehr oder anders zu schreiben:

„ich grüße meine tochter sarah Wolinski. erstens schreibe ich dir, meine teuere tochter, dass wir gottseidank alle gesund sind, gib gott, nichts schlechteres von dir zu hören. Zweitens schreibe ich dir, dass wir deinen Brief erhalten haben und ich habe ihn auch gelesen und verstehe deine Vorwürfe nicht, die du mir machst, denn ich habe dir öfter geschrieben, als du mir. Ferner sollst du wissen, dass

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 266 05.06.13 11:23

267liebe grüße aus russland

ich dir nicht alle Wochen schreiben werde, weil die Zeit vergeht und die Arbeit anfängt.“ (Brief Viii)

Das Zitat zeigt einige spezifika des Briefwechsels: einmal die standardisierte Form mit Aufzählung und Floskeln, die auf eine orientierung an den verbreiteten Volks-briefstellern hindeutet. Auf der inhaltlichen ebene ist das „Aufrechnen“ von grüßen und Briefen gegeneinander typisch für diese Briefe. sodann ergeben sich im Kon-text des gesamten Konvoluts deutliche unterschiede in schreibstil und inhalt zwi-schen Vater und mutter oder schwester: Der Vater beschränkte sich auf Floskeln, grüße und konkrete mitteilungen oder mahnungen. er schrieb im gegensatz zur mutter und schwester nie über seine gefühle, seinen Alltag und die Beziehung zu seinen Kindern. Wie sein stil und der stereotyp formulierte rückzug auf Arbeit und Zeitmangel45 nahe legen, erachtete er Beziehungspflege als nicht seiner rolle ent-sprechend. im oben zitierten Brief fährt leib Hersch fort:

„Bei uns gibt es nichts neues. Du fragst wie wir mazze gebacken haben, das will ich dir schreiben: Wir haben uns in Dreiergruppen aufgeteilt und auf dem Hof gebacken, und wenn du nach den Helfern fragst, wir haben schicksen aus dem Dorf genommen und gebacken. mehr habe ich nicht zu schreiben. grüße in meinem namen meine schwägerin mit ihrem gemahl und ihren Kindern, grüß meine schwester, grüße meine schwäger, sie sollen alle gesund sein. grüße von mir David und du sollst ihm sagen, dass ich mit ihm viel zu besprechen habe, nur habe ich jetzt keine Zeit.“ (Brief Viii)

im selben Brief schildert chaveh die szene auf ihre Weise:

„meine liebe schwester, jetzt schreibe ich Dir vom mazzen backen. Wir und Herr Adelsohn [der gutsverwalter] und der Seide [„opa“, rachel leahs Vater shaya schapiro, 64] soll gesund sein haben bei uns gebacken. und weil Helfer fehlten, haben wir oft an Dich gedacht, aber Deine großen Kräfte haben nicht gefehlt, weil wir mit schicksen gebacken haben. Wir haben sie eingekleidet mit weißen Westen und schönen schürzen und ich sage Dir, das war viel koscherer als mit jüdischen [mädchen]. so haben wir die mazzen mit Vergnügen gebacken, nur ich habe geweint, weil mir die tante Dine [rachel leahs schwester, bei der chave in new York gewohnt hatte] nicht schreibt. Deine teuerste chaveh Wolinski“.

45 Brief Vii: „…und der gute [Vater] er soll leben ist auch ein beschäftigter mensch […] wenn er von der schweren Arbeit kommt muss er ausruhen.“ – Brief i, chave an Duschke perl: „schaut nicht darauf, dass sie [die eltern] euch nicht schreiben. ihr wisst doch, dass mein lieber Vater ver-dreht ist und nie Zeit zum schreiben hat, und ihr seht, dass er auch an sarah nicht mehr als einen gruß schreibt.“ – Brief Vii: chave an sarah: „meine liebe schwester sarah, bitte unseren lieben Vater nicht, dass er Dir allemal Briefe schreiben soll. Wenn Du ihn bittest, wird er Dir zwölf Zeilen in zwölf Wochen schreiben, und das wird dich mehr kränken, also sei zufrieden, wenn ich Dir im namen unserer lieben eltern schreibe, Du weißt inzwischen dass unser lieber Vater keine Zeit zum Briefe schreiben hat.“

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 267 05.06.13 11:23

268 monica rüthers

4.2. Die Dimension der Gemeinschaft: Grüße als Netzwerk

Der oben zitierte Brief hatte mehrere Autorinnen. Diese Vielstimmigkeit ist ein spe-zifisches merkmal der Briefe. Je mehr Autorinnen ein Brief hatte, desto weniger persönlich und floskelhafter wurde der stil. im Verlauf des Briefwechsels verlagerte sich der inhalt mit der Zeit weg von engen persönlichen Bindungen und gefühls-äußerungen, hin zur pflege eines erweiterten netzwerkes durch grüße. manche Briefe (z. B. iX und Xi) bestehen aus einer einzigen Kette kurzer grußworte an unterschiedliche Adressatinnen. Die zunehmende Vielstimmigkeit findet ihre ent-sprechung im schriftbild. Die Briefe mit mehreren Autorinnen sahen so aus, dass sich auf einem Blatt verschiedene kurze Anschreiben an verschiedene Adressatin-nen in Amerika befanden. manchmal kritzelten nachbarn oder Verwandte noch eine hastige Botschaft an jemanden an den rand. in Amerika wurde der Brief dann im Familien- und Bekanntenkreis vorgelesen oder herumgezeigt. Dieser halböffent-liche charakter der Familienbriefe war typisch für migrantenbriefe. er brachte mit sich, dass alle genau über die Beziehungen innerhalb des Familiennetzes informiert waren. Briefe und grüße waren symbolisches, soziales und indirekt auch mate-rielles Kapital. sie boten den Zurückgebliebenen informationen über Amerika und die imaginäre oder reale möglichkeit der Auswanderung. Auch die Verschiebung von der anfangs vorherrschenden pflege emotionaler Bindungen hin zum sozialen netzwerken durch grußbeziehungen ist typisch. mit der Zeit nimmt die emotionale Distanz zu. Auch in Amerika kehren einmal routine und Alltag ein. Das mittei-lungsbedürfnis der Ausgewanderten nimmt ab. sie werden ungeduldig gegenüber den Daheimgebliebenen, nicht zuletzt, weil sie oft angebettelt werden oder weil ihnen diese als „zurückgeblieben“ erscheinen und der erfahrungsaustausch zuneh-mend schwierig wird.46

Die Wolinski-Briefe beleuchten ein typisches Beispiel von Kettenmigration aus einem Dorf. sie sind Zeugnisse der lebenswelt der Zurückgebliebenen in einer phase, in der ein großer teil der Familie bereits in den usA lebte. grüße pfle-gen Beziehungen innerhalb erweiterter Beziehungsnetze, in denen emotionen eine weniger zentrale rolle spielen als in der engeren Familie. sie geben einblick in die entwicklung solcher transatlantischer Beziehungsnetze und lassen rückschlüs-se auf dessen Beschaffenheit und Funktionieren zu. Dieser Aspekt wurde von der editionspraxis lange ausgeblendet. selbst in wissenschaftlichen editionen und bei buchstabengetreuer transliteration fielen die Floskeln und Formeln häufig der Kür-zung zugunsten einer „lesbarkeit auch für nichtspezialisten“ zum opfer.47 Die Wo-linski-Briefe zeigen, dass Briefe schreiben und grüßen oder grüßen lassen fester teil des geltenden Wertekanons in einer zunehmend mobilen gruppe war. Wenn jemand nicht schrieb oder nicht grüßte oder grüßen ließ, wurde dies sofort registriert und angemahnt. Das weist auf die zentrale Bedeutung dieser routine hin: Briefe und grüße zwischen russland und Amerika stabilisierten das soziale Beziehungsnetz.

46 Vgl. dazu auch Pichler, Auswandererbriefe, 176 f. 47 so z. B. bei Helbich/Kamphoefner/Sommer, Briefe aus Amerika, 49. Allerdings wurden hier solche Kürzungen kenntlich und nachvollziehbar gemacht.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 268 05.06.13 11:23

269liebe grüße aus russland

Dieses netz bildete eine Brücke. es erleichterte die Auswanderung und ermöglichte auch die rückkehr.48 Die vielen reklamationen und mahnungen wegen fehlender grüße oder zu seltener Briefe lassen ahnen, wie wichtig sie waren, und welche rolle grüße für das prestige spielten:

„ich grüße meine schwester Duschke. ich habe dir schon erklärt dass ich dir nicht geschrieben habe, weil du mir nicht schreibst. nur will ich es jetzt doch tun, weil ich keinem antun möchte, was ich selbst nicht will, dass man es mir tut. Wenn ein Brief ankäme und von mir wäre kein gruß an dich darin, würdest du dich bei allen über mich beklagen.“ (leib Hersch an Duschke perl, Brief ii)

„Was ist der grund, dass wir von Duschke lange keinen Brief erhalten haben? Wir können uns das nicht erklären, nur sieht es aus, als ob es ihr gut ginge. Wa-rum hat sie uns vergessen?“ (rachel leah an sarah, Brief Xi vom 4. 10. 1901)

“Dass du mir nicht geschrieben hast, liebe schwester, hat mir große schmerzen bereitet. ich hab auch sarah keinen großen Brief geschrieben, nur grüße in cha-ves Briefen und den gruß spare ich ab von meinem kleinen Kind das weint und schreit solange wie ich ihr einen gruß schreibe. Du bist doch auch eine mutter von kleinen Kindern.“ (Brief V, rachel leah an Dine)

in der ethnografischen Forschung werden die Herkunfts- und Zugehörigkeitskate-gorien von Verwandtschaft (parenté) einerseits sowie geografie und geschichte (territoire) andererseits unterschieden.49 Diese schließen sich gegenseitig nicht aus, aber der schwerpunkt verschiebt sich im migrationsprozess wie bei geographisch flexiblen gruppen von territoire zu parenté.50 Die Art und Weise, wie genau in den Wolinski-Briefen nachgerechnet und ermahnt wurde, deutet auf eine solche Ver-

48 Zur migrationsforschung allgemein und im russischen reich vgl. Stampfer, patterns of internal Jewish migration; Ralph Melville, Zwischen definitiver emigration und grenzüber-schreitender migration auf Zeit. Die jüdische, polnische und russische Auswanderung aus dem zaristischen russland 1861–1914, in: studia Historiae oeconomicae 18 (1983 [1985]), 79–90; ders., Bevölkerungsentwicklung und Demographischer strukturwandel bis zum ersten Weltkrieg, in: gottfried schramm (Hg.), Handbuch der geschichte rußlands, Bd. 3/2, stuttgart 1992, 1010–1071, bsds. 1042–1046; sowie Kleinmann, neue orte, 35–43 und 95–99. Kleinmann verweist auf die neueren theorien zur migration, die diese als Bestandteil des menschlichen Verhaltens-repertoires begreift und über epochen- und Kulturgrenzen hinweg vergleicht. migration aus der perspektive der luhmannschen systemtheorie lässt sich auch als transfer eines sozialen systems oder zumindest teilsystems verstehen. migrationsforschung untersucht nicht mehr „Auflösungs-prozesse“, sondern kulturelle Differenzierungsvorgänge und „Zustände dynamischer stabilität“. Allerdings wäre hier jeweils nach den Wahrnehmungen der migranten zu fragen. War die migra-tion für sie norm oder Ausnahme? im jüdischen Kontext könnte man diese Frage auf die Diaspora ausweiten. im religiösen selbstverständnis war dies ein Ausnahmezustand mit einem Anfang und einem ende. Autobiografien von amerikanischen immigranten behandeln die immigration/Akkul-turation häufig als erweckungs- oder umkehrerlebnis (so z. B. Mary Antin, the promised land, Boston u. a. 1942 [1912]). Dies kann man als initiationsritual oder als nachträgliche sinnstiftung nach erfolgter Amerikanisierung deuten, aber migration bleibt darin das einmalige biografische Ausnahmeereignis. 49 Patrick Williams, le mariage tsigane. une cérémonie de fiançailles ches les rom de paris, paris 1984, 98–111. 50 ich danke Fabian Jacobs für diesen Hinweis.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 269 05.06.13 11:23

270 monica rüthers

schiebung und einen erhöhten Bedeutungsgehalt des Austausches von grüßen hin. Das netz, das die grüße und mahnungen spinnen, erinnert an die ähnlich rituali-sierten regeln des Austausches von purim-geschenken. Die purim-geschenke be-standen aus Wein, esswaren und süßigkeiten, die von Boten zwischen ladenschluss und Beginn der Festtagsfeierlichkeiten ausgetragen wurden. Dabei gab es genaue regeln: Die reihenfolge und der inhalt der gaben richteten sich nach Alter, sozia-lem status und geschlecht. so musste der jüngere mann oder die jüngere Frau den älteren zuerst š’lachmones schicken. genau berechnet war auch, wie die geschenke zusammengesetzt und bemessen sein sollten. Fühlte sich jemand übergangen oder zu gering geschätzt, zeigte er oder sie sich deutlich beleidigt.51 Beide Bräuche, grüße und purim-geschenke, beruhten also auf Austausch, bestätigten gegenseitige Beziehungen und sozialen status, und beide hatten eine starke gender-Komponen-te: sie lagen in der Verantwortlichkeit der Frauen. Während die purim-geschenke in einer lokalen, statischen gemeinschaft funktionierten, bezog das grüßen seine Funktionen aus dem Zusammenhang des migrationsgeschehens. ein erhellendes Beispiel ist der Fall von sarahs schwester Hadassah, deren mann efraim einige Zeit zuvor nach Amerika vorausgefahren war.

„ich grüße meinen schwager efraim. mit dir habe ich eine menge zu reden. Was hast du uns vergessen und schreibst keinen Brief.“ (rachel leah, Brief Vi) – „und was macht efraim? Was ist mit ihm, dass er seiner Frau nicht geantwortet hat auf ihr Bild? sie weint und klagt.“ (chave an sara, Brief XiV) – „Hadassah macht sich große sorgen, weil ihr keinen Brief schreibt“ (rachel leah an efraim rubinshtein, Brief XiV)

Hadassah saß in sporava mit dem Kind und wartete auf nachricht und schiffs-karten. Dass ihr mann sich aus dem grußnetz ausklinkte und ihr nicht einmal auf das Foto antwortete, ließ sie verzweifeln. Hadassah rubinshtein musste fürchten, efraim könnte sie verlassen und sie würde dann als agunah, als „gebundene“ en-den: Weder verwitwet noch geschieden könnte sie nicht wieder heiraten und damit kein normales leben innerhalb der jüdischen gesellschaft mehr führen. Dass diese Angst nicht unbegründet war, zeigten die zahlreichen suchanzeigen im new Yorker Forverts. Viele männer fuhren voraus, um Arbeit zu suchen und das geld für die Überfahrt der Familie zu verdienen. offenbar scheiterten viele dabei oder gingen neue Beziehungen ein. Frauen, deren männer nichts mehr von sich hören ließen, schalteten in der new Yorker jiddischen tageszeitung seitenweise Kleinanzeigen mit namen, Herkunftsort und dem Aufruf, sich zu melden, wenn jemand etwas über den Verbleib des gesuchten wusste.52 Vor diesem Hintergrund erhält das grußnetzwerk, das die Familienbriefe knüpfen, eine weitere Dimension. efraim im grußnetzwerk zu behalten, gewährleistete eine gewisse Kontrolle durch den Familienverband und

51 Quellen: Wengeroff, memoiren Bd. i, 35 f.; Bella Chagall, Brennende lichter, reinbek 1969, 138–148; Levin, Kindheit, 184–187. 52 Mark Baker, the Voice of the Deserted Jewish Woman, 1867–1870, in: Jewish social stu-dies 4 (1996) H. 1, 98–123.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 270 05.06.13 11:23

271liebe grüße aus russland

das war für seine Frau in russland eine „sozialversicherung“. Der halböffentliche charakter der Briefe ermöglichte diese soziale Kontrolle in einer instabilen gesell-schaft, die durch die Abwanderung noch prekärer wurde.

4.3. Briefe schreiben im Familienalltag

Die formalen Aspekte in den Wolinski-Briefen betrafen nicht nur das grüßen. in den Briefen taucht eine ganze reihe von Floskeln auf, die auf eine starke normie-rung hinweisen. in solchen Formeln wirkten wiederum „öffentliche“ normen, die durch die beliebten Volksbriefsteller53 oder die Veröffentlichung von Briefen in der presse Verbreitung fanden, auf private Briefe zurück. Das Briefe schreiben als ver-breitete kulturelle praxis wird von der historischen Forschung seit der reformation auch als mittel der introspektion, seit der Aufklärung als teil der entstehung des privaten und gefühlsbetonten sowie der Konstitution des selbst in Beziehungen zu anderen gesehen. Briefe wurden zur gängigen Form geschriebener sprache und zwar in zunehmendem masse nicht nur der eliten, sondern breiter schichten.54 im Kontext traditionell-religiöser ostjüdischer lebenswelten galten das Alltägliche und das private lange Zeit nicht als schriftwürdig. Die schrift diente der religiö-sen Überlieferung und hatte als Wort gottes einen stark ritualisierten und sakralen status, gepflegt durch thora-schreiber und rituale des lauten (Vor-)lesens und des gemeinsamen schriftstudiums. schrift war, wie auch die hebräische sprache, den männern vorbehalten und diese gelehrsamkeit ein starker Faktor in der Be-messung des sozialen status. eine jiddische unterhaltungsliteratur mit einer brei-ten leserschaft unter Frauen und weniger gebildeten schichten bildete sich erst

53 Susanne Ettl, Anleitungen zu schriftlicher Kommunikation. Briefsteller von 1880 bis 1980, tübingen 1983; Joseph Bar-El; the Yiddish Briefenshteler (letter Writing manual) of the 18th to the 20th century, Diss. Hertzliyah college, new York 1970. YiVo library, 8899, shomer’s Briefenshteler, Vilne 1912 [1st ed. 1898]. YiVo library, 13/3076, shaykevitsh’es nayer Brief-enshteler. A folshtendiger veg-vayzer far ale klasen menshen. A richtiger lehrer in der kunst vi azoy tsu shrayben ale zorten brief, vos kumen for in leben […] mit a baylage fun gevehlte brief fir kinder in shrayb-shrift, new York 1927 [1st ed. 1905]. YiVo library 13/11 649, Der nayer praktisher briefenshteller in fier thayl fun Dov Arieh Fridmann, Bertichev 1891. YiVo library, pj 5115.8/l5 1887 ein nayer brifen-shteller vos iz full zayer fil brif fun fershaydege naytige eninim [Angelegenheiten], geshribin mit groys khrifut [geschick], mit groys gefil, in bestin stil, oykh zayer shayner anekdotin un fabelin in dize brif geshribin, mit di shenste nishten, vaunder bare tsum shrayben un tsum lezin, nemen fun bayderlay geshlekhter […]. oykh (loshun kudesh) verter velche men broykht tsum raydin, als nach dem (alfa bit). oykh (rashi tivut) [Abkürzungen] velkhe in shrayben gebroykht iz in shensten ordening: heroys gegeben fon Hirsh lion Dor, Vilne 1887. YiVo library 11/67 815 mazder igeret oder ayn nayer shrayb-lehrer und brifn-formal fir idishe Kinder bayde geshlekhter, Varshe 1858. mary Antin, geboren 1881 in polock, musste aus einem Briefsteller abschreiben: „i was supposed to be a high-school pupil away on my vacation; and i was writing to my ‚respected parents‘, to assure them of my welfare, and to tell them how, in the midst of my pleasures, i still longed for my friends, and looked forward with eagerness to the renewal of my studies. All this, in phrases half Yiddish, half german, and altogether foreign to the ears of polotzk.“ Antin, promised land, 120. 54 Hämmerle/Saurer, Frauenbriefe – männerbriefe; Carolyn Steedman, A Woman Writing a letter, in: earle, epistolary selves, 118.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 271 05.06.13 11:23

272 monica rüthers

in der Folge der jüdischen Aufklärung und der nachfolgenden säkularisierung im 19. Jahrhundert heraus.55 Jüdische Autobiografien aus osteuropa folgten häufig mustern des „Bildungsromans“ und betonten regelmäßig den einfluss der lektüre.56 Vor allem Frauen und mädchen lasen gerne und viel unterhaltungsliteratur. Dort fanden sie Vorbilder und muster für eigene lebensentwürfe und das Formulieren eigener gefühle und gedanken, auch und gerade in Briefen.57 Zahlreich sind die Hinweise, dass Briefe, insbesondere auch Brautbriefe, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in mode kamen. Diese Briefe waren jedoch nicht im heutigen sin-ne „privat“, sondern wurden vorgelesen und herumgereicht. Das galt in besonderem maße für die Auswandererbriefe, die neuigkeiten und informationen verbreiteten, erfahrungen zu vermitteln suchten58 und den sozialen status der empfänger hoben. in diesem Bewusstsein wurden sie auch verfasst. Dass sie in ihren inhalten von „männlichen“ pionierleistungen handelten und auch gerne publiziert und gelesen wurden, passt in dieses Bild.

Bei der lektüre der Wolinski-Briefe fragt man sich dann allerdings, wann die menschen überhaupt Zeit zum lesen und schreiben fanden. Die Wolinskis schrie-ben flüssig und routiniert in jiddischer sprache. Der junge Welwel lernte russisch in kyrillischer schrift zu schreiben, denn er signierte den einzigen in kyrillischer schrift mit ort und Datum versehenen Brief sowohl jiddisch als Dov Wolf wie auch als russischer Volodja. Für die Adressierung nach Amerika in lateinischer schrift musste aber jeweils ein Außenstehender gefunden werden:

„ich hoffe der Brief kommt an, denn es ist niemand da, der die Adresse schreiben kann. unser lieber Herr Vater soll leben hat die Adresse genommen und ist zum Hof gegangen, zum lehrer von Zvi Adelson, vielleicht wird der sie schreiben.“ (Hadassah an efraim, Brief Xii)

55 Shaul Stampfer, gender Differentiation and education of the Jewish Woman in nineteenth-century eastern europe, in: polin. Journal of polish-Jewish History 7 (1992), 62–87; Chava Weissler, „For Women and For men Who Are like Women“: the construction of gender in Yid-dish devotional literature, in: Journal of Feminist studies in religion 5 (1989) H. 2, 7–24; Alyssa Quint, „Yiddish literature for the masses?“ A reconsideration of Who read What in Jewish eastern europe, in: AJs review 29 (2005) H. 1, 61–89. 56 Jakob Fromer, ghettodämmerung, Berlin u. a. 1911, 27, 29 und 96, erinnert sich an die lektüre von „rinaldo rinaldini“ und an „liebesromane“. Fromer wurde 1865 in lodz geboren. Isaac B. Singer, in my Father’s court. A memoir, new York 1979, 251 und 253, berichtet von heimlichen leseabenteuern auf dem Dachboden (um 1917), wo er das Konzept „liebe“ erst-mals antraf. Zum lesen siehe auch Schalom Asch, Von den Vätern, hg. v. siegfried schmitz, Berlin 1931, v. a. „rückblick“, 295–334, 308–311; Antin, promised land, 156–158; Wengeroff, memoiren Bd. 2, 29; Zunser, Yesterday, 55. 57 Monica Rüthers, tewjes töchter. lebensentwürfe ostjüdischer Frauen im 19. Jahrhundert, Köln u. a. 1996, Kap. „literatur und leben“, „Das leseerlebnis“, zu liebesbriefen vgl. 160–162. Quellen: Wengeroff, memoiren Bd. 2, 29 f. und 97; Bd. 1, 134; Zunser, Yesterday, 55; Antin, pro-mised land, 156. Diese entwicklung verlief analog zur entwicklung in Deutschland im 18. Jahr-hundert, vgl. Albrecht Koschorke, Alphabetisation und empfindsamkeit, in: Hans-Jürgen schings (Hg.), Der ganze mensch. Anthropologie und literatur im 18. Jahrhundert, stuttgart u. a. 1994, 605–628. 58 Pichler, Auswandererbriefe, 165.

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 272 05.06.13 11:23

273liebe grüße aus russland

trotz aller routine erscheint in den Wolinski-Briefen der Vorgang des schreibens keineswegs als selbstverständlichkeit, sondern wird immer wieder thematisiert. Briefe schreiben ging nicht einfach so nebenher. gerade in den weniger gebildeten schichten war das schreiben mit seinen rituellen elementen ein längerer prozess, für den im Alltag schlicht die Zeit fehlte. Der Vater Hersch leib war immer unter-wegs und beschäftigt, aber auch die Frauen hatten mühe, einen moment der muße zu finden.

„ich bin eine mutter von kleinen Kindern und keine große schreiberin. Wie soll ich schreiben können? Bei tag hab ich keine Zeit und bei nacht kann ich nicht, weil ich müde bin und schweige.“ (rachel leah an ihren sohn izchak, Brief iV)

oder:

„Vielleicht willst du etwas von der pilgerfahrt [oiles, im sinn von: mühsal] mit deinem kleinen Brüderchen hören. ich kann dir sagen, er ist ein großer sänger [das Kind schreit viel], bei tag und bei nacht […] auch habe ich eben erst das Kindbett verlassen […] Jetzt verstehst du, liebe tochter, warum ich keine Zeit habe, Dir Briefe zu schreiben. Du musst wissen, wenn man älter wird, wird man auch schwächer. An diesem Brief schreibe ich jetzt schon zwei Wochen, jeden tag ein paar Zeilen.“ (Brief iii, rahel leah an sarah)

Wo hat die Korrespondenz im jüdischen tages- und Wochenablauf platz? rachel leah erwähnt zwei solche momente: „ich würde dir mehr schreiben, aber es ist erev šabat und ich muss lichter benčn.“ (Brief i) und „heute ist chalemoied und ich habe Zeit zu schreiben“ (Brief X). Chalemoied sind die tage an den pessach- und sukkot-Wochentagen zwischen den ersten beiden und den letzten Festtagen. im gegensatz zu chalemoied war erev šabat im Wochenverlauf der Frauen ein be-sonders arbeitsintensiver moment, in dem alle Vorbereitungen für den Feiertag ge-troffen, challah gebacken und das essen für den nächsten tag in den vorgewärmten ofen geschoben werden mussten. Denn am šabat selbst war jegliche Arbeit, auch das schreiben, verboten. im Winter, wenn es früh dunkel wurde, begann der šabat schon nachmittags. Zur Zeitnot gesellte sich der erwartungsdruck. Die Kinder in Amerika waren eifersüchtig:

„Die erste Frage ist, warum habe ich deiner schwester chave mit eigener Hand geschrieben und schreibe jetzt deiner schwester sarah auch, aber dir nicht. Du kannst mich deshalb nicht beschuldigen. um sarah zwei Zeilen zu schreiben muss ich mir die Zeit ausreißen, weil sie sehr weint und auch schon vergessen hat, wie viel Arbeit und sorgen mir die Kinder machen.“ (rachel leah an izchak, Brief iV)

„lieber sohn, Deinen Brief habe ich erhalten und ich habe mich darüber ge-freut wie der zweite von tausenden, weil ich viele tränen vergossen habe, bis ich diesen Brief von Dir bekam. lieber sohn, ich bitte Dich, Du sollst mir schreiben, warum du mir so lange Zeit keinen Brief geschrieben hast. ich konnte mir das

1. KorreKtur

412-22194_01_HA_2-13 CS5.5 (03.06.13.).indd 273 05.06.13 11:23

274 monica rüthers

nicht erklären. es soll Dich nicht wundern, dass ich dir nicht mit meiner eigenen Hand schreibe. tagsüber habe ich keine Zeit und bei nacht sehe ich nicht.“ (ra-chel leah an izchak, Brief Xi)

4.4. Der Brief als symbolisches Gut: Ein Stück Papier, ein Bild, eine Nachricht