APORTES BOTÁNICOS DE SALTA -Ser. Flora FLORA DEL VALLE DE LERMA

Les territoires d'exploitations des sites pré-tarasques du sud du Lerma, Mémoire de M1,...

-

Upload

univ-paris1 -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Les territoires d'exploitations des sites pré-tarasques du sud du Lerma, Mémoire de M1,...

0

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne UFR 03 Histoire de l’Art et Archéologie

Mémoire de Master 1

Archéologie des Amériques

Antoine DORISON

Co-dirigé par Mme Brigitte Faugère et M. Grégory Pereira

Année universitaire 2011-2012

LES TERRITOIRES D’EXPLOITATION AGRICOLE DES SITES PRÉ-TARASQUES

AU SUD DU LERMA, RÉGION DE ZACAPU, MICHOACÁN, MEXIQUE

(700-1500 apr. J.-C.)

1

TTTTABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS………………………………………………………………………………………………………………4

INTRODUCTION…………………………………………………………………………………………………………………5

PREMIÈRE PARTIE – LE VERSANT MÉRIDIONAL DU LERMA ET LE MONDE

MÉSOAMÉRICAIN : ESSAI DE RÉTROSPECTIVE D’UN ESPACE ATTACHÉ À LA RECHERCHE

FRANÇAISE………………………………………………………………………………………………………………………..7

CHAPITRE 1 – ANTÉCÉDENTS DE LA RECHERCHE DANS LA RÉGION DE ZACAPU………………….8

A. Archéologie au Michoacán…………………………………………………………………………………..8

B. Le projet Michoacán (1983-1987)………………………………………………………………………11

C. Les projets Zacapú, Michoacán, Etapa III (1993-1996) et Uacúsecha (2006- )…….14

D. La zone « Vertiente Lerma »……………………………………………………………………………..15

E. «Site catchment analysis »………………………………………………………………………………..17

CHAPITRE 2 – L’ENVIRONNEMENT AU SUD DU LERMA…………………………………………………….20

A. Situation générale……………………………………………………………………………………………..20

B. Volcanisme et géomorphologie………………………………………………………………………….21

C. Climat………………………………………………………………………………………………………………..23

D. Hydrographie…………………………………………………………………………………………………….25

E. Pédologie…………………………………………………………………………………………………………..25

F. Végétation…………………………………………………………………………………………………………29

CHAPITRE 3 – PÉRIODISATION ET ÉVOLUTION CULTURELLE……………………………………………..34

A. Présentation générale……………………………………………………………………………………….34

B. Dynamiques culturelles dans la région de Zacapu……………………………………………..37

C. Évolutions culturelles au sud du Lerma……………………………………………………………..38

• Phase Lupe (700-800/850 apr. J.-C.)

• Phase La joya (800/850-900/950 apr. J.-C.)

• Phase Palacio (900/950-1200 apr. J.-C.)

• Phase Milpillas (1200-1500 apr. J.-C.)

2

DEUXIÈME PARTIE – LA VIE DES CHAMPS AU SUD DU LERMA ENTRE LES VIIIème ET XVème

SIÈCLES : ÉBAUCHE D’ANALYSE DES TERRITOIRES D’EXPLOITATION AGRICOLES……………….47

CHAPITRE 4 – LE LIEU DE VIE DE L’AGRICULTEUR : LES SITES DU CORPUS…………………………48

A. Typologie des sites…………………………………………………………………………………………..48

• Hameaux

• Villages

• Centres

• Autres

B. Précisions sur la sélection de l’échantillon de sites…………………………………………..50

• Cimetières

• Zones de taille

• Grottes et abris-sous-roches

• Indéterminés

C. Présentation des sites………………………………………………………………………………………53

CHAPITRE 5 – PRATIQUES AGRICOLES AU SUD DU LERMA ET POTENTIALITÉ DES SOLS…….56

A. Que sait-on des pratiques agricoles dans la région ?............................................56

B. La population et les travaux des champs……………………………………………………………59

C. Quelles terres étaient cultivées ?...........................................................................60

1. Notions de pédologie élémentaires………………………………………………………..61

• Couleur

• Texture

• Structure

• Acidité

2. Connaissance des sols traditionnelle………………………………………………………63

D. Le potentiel agricole des sols au sud du Lerma…………………………………………………..64

• Dernière précision sur les vertisols

CHAPITRE 6 – APPLICATION INFORMATIQUE : SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

68

A. Méthodologie de création des couches shapefile………………………………………………68

1. Couches de points pour les sites…………………………………………………………….68

2. Modèle numérique de terrain………………………………………………………………..70

3. Couches de polygones pour les aires………………………………………………………71

B. Type de sols et potentialités agricoles………………………………………………………………..71

C. Catchment analysis : les sites du sud du Lerma et leurs territoires d’exploitation

76 1. Territoires d’exploitation globaux et potentiels agricoles……………………….76

2. Les sites et les territoires d’exploitation individuels………………………………..79

3

3. Questions de chronologie……………………………………………………………………….81

D. Le facteur végétation…………………………………………………………………………………………83

TROISIÈME PARTIE – SUBSISTANCE AGRICOLE : SYNTHÈSE ET TENTATIVES

D’INTERPRÉTATION…………………………………………………………………………………………………………85

CHAPITRE 7 – LES POPULATIONS PRÉ-TARASQUES ET LEUR ENVIRONNEMENT………………..86

A. Les populations pré-tarasques du sud du Lerma et leur environnement……………86

1. Des travaux et des jours : agriculture traditionnelle au sud du Lerma…….86

2. Terrasses et fonds de vallées………………………………………………………………….87

3. Les villages et leurs territoires d’exploitation………………………………………….88

4. Une société d’agriculteurs………………………………………………………………………89

B. Vers une meilleure connaissance de la société des communautés préhispaniques :

limites et perspectives……………………………………………………………………………………….90

1. Questions de pédologie………………………………………………………………………….90

2. Questions de végétation…………………………………………………………………………91

3. Questions de topographie………………………………………………………………………92

4. Questions de relations humaines……………………………………………………………93

CONCLUSION…………………………………………………………………………………………………………………..94

TABLE DES FIGURES…………………………………………………………………………………………………………95

BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………………………………………………….97

ANNEXES……………………………………………………………………………………………………………………….102

4

RRRREMERCIEMENTS

J’ai le plaisir d’écrire ici quelques lignes pour témoigner de toute la gratitude que

j’éprouve envers les personnes qui ont contribuées à la conception de ce mémoire.

Je tiens avant tout à remercier Mme Brigitte Faugère, professeure des universités à

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et M. Grégory Pereira, docteur en archéologie précolombienne,

tous deux membres permanents du laboratoire d’archéologie des Amériques, pour avoir

accepté de diriger le présent travail. Je souhaite leur exprimer ici ma reconnaissance la plus

sincère pour leur soutien, leur confiance, leur aide et leurs conseils avisés en qualité de

spécialistes de ma région d’étude.

Je voudrais ensuite remercier les membres et personnes associées au laboratoire

d’archéologie des Amériques qui ont toujours trouvé du temps pour répondre à mes

interrogations. Ma gratitude va plus particulièrement à Mme Michelle Elliott, docteur en

archéologie, pour ses conseils sur les questions environnementales que je connais mal. Elle

va aussi à Mlle Chloé Andrieu, docteur en archéologie, qui par son implication hebdomadaire

pendant ses cours et par e-mail, a grandement contribué au bon déroulement de cette

année. À M. Dominique Michelet, directeur de recherche au CNRS, qui a eu l’amabilité de

m’accorder une entrevue pour clarifier des thèmes qu’il maîtrise parfaitement. Enfin, à Mlle

Marion Forest, doctorante sur la région de Zacapu, qui m’a notamment procuré des données

de premiers ordres pour mon travail.

Je tiens à remercier MM. Chris Fischer et Steve Leisz, professeurs d’archéologie et

d’anthropologie à l’université d’état du Colorado, que j’ai eu la chance de rencontrer à

l’occasion du workshop sur l’Occident du Mexique à Nanterre et avec qui j’ai entretenu des

conversations instructives par e-mail.

Je remercie ici Romuald Housse, qui a toujours été d’un soutien sans faille et un ami

fidèle sans qui cette année aurait été bien plus morne. Mes pensées vont aussi à Celeste

Massol et Victoria Otero, avec et grâce à qui j’ai pu braver les longues heures de

bibliothèque. Ma gratitude aussi à quelques étudiants de M2, devenus des amis et qui furent

d’un soutien redevable. Je pense surtout à Rémi Mereuze, pour son ingéniosité

informatique, et Céline Lamb, pour ses conseils estimables à la fin de mes recherches.

Je témoigne finalement de ma gratitude à mes parents qui m’ont toujours soutenu

dans ma progression en archéologie.

5

IIIINTRODUCTION

À près de 2000 mètres d’altitude, au sein des contreforts septentrionaux de la

Meseta Tarasca, Zacapu est aujourd’hui une ville importante du nord du Michoacán au

Mexique. Ses alentours, à l’instar d’une bonne partie de l’État, constituent encore l’habitat

de l’ethnie purépecha. Ces hommes et femmes sont les descendants directs des irréductibles

Tarasques qui tinrent tête aux Aztèques avant l’arrivée des Espagnols. Le mythe fondateur

des Tarasques est consigné dans un texte colonial daté de 1540, la Relacíon de […]

Michoacán1. Son auteur probable, le fray Jerónimo de Alcalá fut mandé par le vice-roi de

Nouvelle Espagne, Antonio de Mendoza et lui fut confiée la mission de récolter toutes les

informations qu’il pouvait sur le peuple tarasque, sujet de la Couronne d’Espagne depuis

1522. Malgré la perte de la première partie du manuscrit, le texte abonde de

renseignements sur l’histoire légendaire et les coutumes de cette communauté. Le mythe

veut qu’un groupe de guerriers nomades, les uacusécha, soit arrivé des plaines du nord pour

coloniser le bassin de Pátzcuaro et ainsi créer le royaume Tarasque. Sur leur route, alors

guidés par leur premier chef, Hire Ticatame, ils firent escale dans les environs de Zacapu-

Tacanendam2 où il est dit qu’ils s’arrêtèrent un temps.

Au-delà du mythe, le lieu légendaire où s’installa Hire Ticatame a depuis longtemps

été identifié comme la ville actuelle de Zacapu. Dans les malpaís qui bordent l’agglomération

au nord, on peut observer les vestiges d’architecture typiquement tarasque. Plus au nord,

les villageois ont retrouvé d’autres structures éparses qui jonchaient leurs champs. N’y

prêtant guère attention, ils récupérèrent pierres et objets pour leur besoins personnels,

jusqu’à ce que la communauté scientifique s’intéresse à la question.

Aujourd’hui, après plus d’un siècle d’études, dont les trente dernières années

constituent le plus gros du travail à la lumière des investigations françaises, ce ne sont plus

des structures éparses qui parsèment le paysage montagnard, mais bel et bien les vestiges

de centaines de villages où ont un jour vécu des communautés préhispaniques complexes.

L’étude de la région a permis d’agrandir considérablement le champ des connaissances sur

ces sociétés tarasques et pré-tarasques. En 2006, sous l’impulsion de Grégory Pereira, une

équipe de spécialistes, épaulée de fouilleurs locaux, s’attèle à poursuivre les investigations

dans une zone qui, nous allons le voir, est imprégnée par l’archéologie française. C’est dans

le cadre de ce programme de recherche renaissant que s’inscrit l’étude que nous allons

présenter.

1 Relación de las cerimonias y rictos y población y gobernación de los indios de la provincia de Mechuacan hecha

al Ilustrísimo señor don Antonio de Mendoza, virrey y gobernador desta Nueva España por Su Majestad 2 Relación de las ceremonias y ritos y población y goberno de los indios de la provincia de Michoacán. Édition

française : LE CLEZIO, 1984 (abrévié RM, 1984 par la suite) : 60

6

Nous nous sommes familiarisés avec la littérature, désormais assez abondante, sur la

région. Notre objectif premier était d’étudier l’organisation spatiale de cette zone

géographique. Au fil des lectures et d’entretiens avec Grégory Pereira et Brigitte Faugère,

tous deux spécialistes des environs de Zacapu, nous nous sommes petit à petit orientés vers

une analyse spatiale centrée sur l’agriculture. L’idée d’observer l’environnement comme un

vivier naturel nous a très vite motivés. Nous nous sommes donc documentés sur les

questions de subsistance et d’acquisition des ressources. Souhaitant, par ailleurs, profiter de

la technologie des systèmes d’information géographique, nous avons cherché à concilier ces

expectations.

Pour ce faire, nous avons décidé de nous intéresser à un thème piquant en

archéologie comme en géographie : l’importance du facteur environnemental dans

l’implantation des sites. D’aucun, tel que Franz Boas, ont répugné l’idée même de

déterminisme géographique. Nous tenterons ici de ne pas tomber dedans. Toutefois, nous

serons moins catégoriques, en ce sens que nous pensons l’homme et l’environnement

intimement liés. L’un influant sur l’autre et réciproquement, tentant tant bien que mal de

maintenir un équilibre. Nous nous sommes donc posé la question suivante qui servira de fil

conducteur à notre réflexion. L'exploitation du potentiel agricole de leur environnement par

les groupes pré-tarasques du sud du Lerma aux époques classique et post-classique,

influent-elle sur l’organisation spatiale des sites archéologiques ?

Notre choix s’est alors arrêté sur l’idée d’une « site catchment analysis » – ou analyse

des territoires d’exploitation de sites archéologiques. Nous souhaitons, dans un premier

temps, définir des niveaux de compatibilité avec la mise en culture du maïs pour chacun des

espaces géographiques qui entourent les sites. Dans un second temps, nous voulons

matérialiser les territoires d’exploitation de ceux-ci. Ainsi, par recoupement, obtenir une

idée des possibilités offertes aux hommes du sud du Lerma et savoir si elles ont pu avoir un

poids dans les décisions concernant l’établissement de leurs villages.

Nous commencerons par faire un point sur les connaissances acquises sur Zacapu et

sa région à l’époque préhispanique. Après quoi, nous présenterons la méthodologie utilisée

pour réaliser notre étude. Finalement, nous nous essaierons à une synthèse sur l’agriculture

dans la région et son influence pour l’organisation spatiale des établissements. Agencement

de l’espace que nous tenterons de mettre en exergue en proposant des hypothèses sur la

perception que les hommes du sud du rio Lerma ont pu en avoir.

7

PREMIÈRE PARTIE – LE VERSANT MÉRIDIONAL DU LERMA ET LE MONDE

MÉSOAMÉRICAIN : ESSAI DE RÉTROSPECTIVE D’UN ESPACE ATTACHÉ À LA RECHERCHE

FRANÇAISE

8

- CHAPITRE 1 -

AAAANTÉCÉDENTS DE LA RECHERCHE DANS LA RÉGION DE ZACAPU

A. Archéologie au Michoacán

À l’été 1522, Cristóbal de Olid est envoyé par Cortés au Michoacán afin d’y établir

une colonie espagnole3. Tangáxoan II, cazonci4 depuis quelques années, avait à plusieurs

reprises fait part aux conquistadores de sa prévenance envers eux et de son désir d’entamer

des relations pacifiques. C’est donc sans embûche que l’Espagne devient maîtresse de la

région qu’elle dépouillera de ses ressources. La tragique histoire de la conquête du

Michoacán restera dans l’ombre de celle de l’Empire aztèque, dont le dernier tlatoani5,

Cuauthemoc, résista jusqu’au dernier souffle de son peuple. Parallèlement, peu d’écrits

relatent l’épisode qui, en quelques décennies, fait pratiquement table rase de l’histoire

Tarasque. Étant une civilisation sans système d’écriture, sa mémoire ne subsistera que

péniblement à travers le temps. Par extension, l’histoire des groupes qui ont précédés les

Tarasques et ont contribué à la formation de leur royaume est encore plus floue.

Néanmoins, certains indices permettent de reconstituer ce passé. D’abord, une poignée de

textes de l’époque de la Conquête ou plus tardifs. On retiendra par exemple la troisième

lettre de Cortés ou les travaux du franciscain Jerónimo de Mendieta qui écrit à la fin du

XVIème siècle6. Parmi ces sources écrites, la plus importante reste la Relacíon de […]

Michoacán7. Écrite autour de 1540 par le Fray Jerónimo de Alcalá – bien que subsiste une

incertitude sur l’auteur –, elle compile les informations qu’il a récupérées auprès des

« anciens » de l’élite Tarasque à la demande du vice-roi de Nouvelle Espagne, Antonio de

Mendoza. Elle relate l’histoire de l’arrivée des uacusécha – guerriers nomades, ancêtres

mythiques des Tarasques – dans la région de Pátzcuaro, ainsi que de nombreuses coutumes

3 WARREN J.B., 1985 : 42

4 Souverain tarasque.

5 Souverain aztèque.

6 WARREN J.B., ibid. : 24

7 RM, 1984

9

purépecha8, comme les rites qui accompagnaient la mort du cazonci. C’est par conséquent

un écrit fondamental. Malheureusement, ces documents ne fournissent que des

informations partielles et sont pour la plupart déformés par la subjectivité de leurs auteurs.

C’est donc naturellement vers l’archéologie que les scientifiques se sont tournés pour

tenter de reconstituer l’histoire préhispanique du Michoacán. Pourtant, les recherches sont

très récentes comparées à celles qui ont été réalisées sur les autres grandes civilisations

comme les Aztèques ou les Mayas. Peut-être est-ce du au manque de sources écrites, au

caractère moins prestigieux des sites archéologiques ou encore au côté honteux de la

Conquête éclair dans la région, puisque Tangaxoan II est encore aujourd’hui considéré

comme un lâche par les Purépecha9. Quoi qu’il en soit, ce n’est que pendant les années 1930

et 1940 que les réels travaux archéologiques se mettent en place. C’est en effet à cette

époque que l’on commence à définir la région que l’on appelle Occident du Mexique, dans

laquelle est comprise une partie de l’état de Michoacán. Plusieurs archéologues pionniers

commencent alors des études sur tout l’ouest mexicain en privilégiant néanmoins les

vestiges de la civilisation tarasque, mieux connus. Ce sont par exemple les travaux de

Wigberto Jiménez Moreno qui publie une « Historia antigua de la zona tarasca » en 1948

dans la quatrième réunion de la table ronde sur les problèmes anthropologiques du Mexique

et de la Centramérique10. On peut aussi citer les recherches d’Eduardo Noguera à Zamora et

Pátzcuaro ou ses fouilles à El Opeño11, devenues célèbres pour l’état de conservation des

structures. C’est donc à cette époque que sont réalisées les premières grandes avancées sur

l’Occident du Mexique qui sort alors de sa situation de « marge de la Mésoamérique » pour

en devenir partie intégrante. L’hypothèse originelle était un développement tardif sous

l’influence des Toltèques au postclassique, ou de Teotihuacan au classique12. Avec ces

nouvelles découvertes, l’Occident du Mexique devient une zone bien plus importante qui n’a

pas seulement a été influencée par les civilisations du haut plateau central, mais a aussi su

diffuser certaines de ses particularités vers l’est ou même le nord. À ce titre on compte par

8 Nom indigène des Tarasques. Cette communauté existe toujours aujourd’hui au Michoacán.

9 WARREN J.B., ibid. : 237

10 JIMÉNEZ MORENO W., 1948 dans MICHELET D., 1992 : 12-17

11 NOGUERA E., 1931 et 1942 dans MICHELET D., ibid.

12 ARNAULD C. et al., 1993 : 13

10

exemple les traits de la céramique Chupicuaro que l’on retrouve à Cuicuilco au préclassique

ou au nord dans la culture Hohokam, bien connue des auteurs nord-américains13.

La région de Zacapú, qui nous intéresse plus spécialement, est connue depuis

longtemps des scientifiques. La ville fut le premier lieu où s’installèrent les uacúsecha guidés

par leur chef, Hire Ticatame, d’après la Relation de Michoacán. Les sites visibles de la région

ont donc constitué des sujets de réflexion dès le début du XXème siècle. Le site de San

Antonio Carupo, l’un de ceux qui présentent les structures les plus impressionnantes au sud

du rio Lerma, est cité par Carl Lumholtz en 1904, qui l’inclus parmi les « monuments

anciens » que l’on peut observer dans les environs de Zacapú14. Outre des observations, la

collecte et le dessin de quelques objets, Lumholtz réalisa des fouilles dans le site. Elles ne

durèrent cependant que cinq jours. Dans les années 1930 et 1940, dans la lignée des travaux

mentionnés plus haut, c’est Alfonso Caso qui identifiera plusieurs des sites de la région15. Il

effectua ses recherches en parallèle d’Eduardo Noguera16. Les deux œuvrèrent sous l’égide

du musée national qui organisait alors ses collections Tarasques. Plus connu pour ses fouilles

à Monte Albán, Caso sera parmi les premiers à faire réaliser à la communauté scientifique

l’importance de la région pour l’archéologie de la civilisation tarasque. Pourtant, la zone

reste inexplorée pendant de nombreuses années après les travaux de l’archéologue

mexicain. Ce n’est qu’en 1973 que Marie Kimball Freddolino entreprend de nouvelles

recherches dans le cadre de sa thèse de doctorat à l’université de Yale17. Elle met en

évidence le caractère pré-tarasque des vestiges archéologiques. Parallèlement, au sud-est de

Zacapú, le bassin de Pátzcuaro est abondamment étudié par des chercheurs nord-

américains. La fin des années 1930 voit la publication des recherches de Acosta et de Rubín

de la Borbolla18. Plus tard, en 1946, la IVème Table Ronde de la Société Mexicaine

d’Anthropologie est spécialement dédiée à l’Occident. On notera ensuite les nombreux

travaux d’Helen Pollard, souvent en partenariat avec Shirley Gorenstein entre 1970 et

198019. Les auteurs se concentrent alors, entre autres, sur l’urbanisme de l’ancienne capitale

de Tzintzuntzan. En 1993, Helen Pollard publie Tariacuri’s Legacy (l’héritage de Tariacuri,

13

CAROT P., 2001 14

FAUGÈRE B., 1991 : 48 15

CASO A., 1930 dans MICHELET D., ibid. 16

NOGUERA E., 1931 et 1948 dans MICHELET D., ibid. 17

FREDDOLINO M.K., 1973 dans MICHELET D., ibid. 18

ACOSTA J., 1939 et RUBIN DE LA BORBOLLA D., 1939 dans MICHELET D., ibid. 19

POLLARD H.P., 1980, 1982, 1993

11

fondateur légendaire du royaume Tarasque, qui s’établit à Pátzcuaro autour de 1250 selon la

Relation). Cet ouvrage fait le point des connaissances sur la civilisation Tarasque.

Les investigations menées dans les décennies 1970 et 1980 font réaliser à la

communauté scientifique que l’histoire contée par la Relation de Michoacán revêt peut-être

un caractère plus historique que ce que l’on croyait jusqu’alors. L’arrivée des uacúsechas

depuis le nord via la région de Zacapú avant leur installation dans le bassin de Pátzcuaro

devient une question déterminante dans la compréhension des mouvements de populations

qui aboutirent à la mise en place de l’État tarasque.

B. Le projet Michoacán (1983-1987)

C’est entre autres dans cette optique qu’est entrepris le projet Michoacán par le

Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaine (CEMCA) au début des années 1980.

L’objectif principal est l’identification de « toutes les manifestations préhispaniques

notables »20 dans la région. Cette investigation ambitieuse fournira la majorité des

informations sur les sites archéologiques qui jonchent les environs de l’actuelle Zacapu

jusqu’au rio Lerma. Menée de 1983 à 1986, El proyecto Michoacán couvre une aire

géographique de près de 1000 km², s’étendant des contreforts de la Meseta (ou Sierra

Tarasca) au sud au rio Lerma au nord.

Près de 400 sites archéologiques sont identifiés, allant de la simple concentration

d’artefacts en surface à de véritables centres urbains munis des bâtiments traditionnels de la

vie civique et rituelle mésoaméricaine. Chaque site est indexé pour des raisons pratiques

(faciliter le dialogue scientifique ou éviter de toujours avoir à répéter le nom usuel, parfois

très long). Un numéro est donc affecté à chaque site et est précédé du code MICH (pour

Michoacán). Par exemple, El Palacio de San Antonio Carupo est codé MICH. 103.

Trois zones sont définies sur la base des caractéristiques architecturales et du

matériel retrouvé, ainsi que la nature de l’environnement direct des sites (cf. chapitre 2)21.

La « Zona Sierra » au sud comprend principalement les sites postclassiques du malpaís de

20

MICHELET D., ibid. : 17 21

MICHELET D., ibid. : 17-18

12

Zacapu dont l’agencement se rapproche fortement de ce que l’on retrouve à l’époque

tarasque dans le bassin de Pátzcuaro22. Au nord-est de Zacapú, la « Zona Lago » regroupe les

sites de l’ancienne ciénéga, drainée au début du XXème siècle. Les sites s’établissent

essentiellement sur les lomas, de petites éminences qui émergeaient du lac à l’époque

préhispanique et constituaient alors autant de lieux d’une grande importance idéologique.

Ils présentent en effet souvent les évidences de pratiques funéraires23. Enfin, plus au nord, la

« zona Vertiente Lerma » présente des sites pour la plupart pré-tarasques, des grottes et

abris-sous-roches qui ont pu être les refuges des sédentaires mais aussi de nomades, ainsi

que de nombreux ateliers et mines d’obsidienne tarasques issue des cerros Zináparo et

Prieto24.

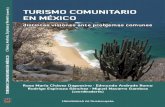

Fig.1 – carte générale des zones (issu de MICHELET D., 1992)

22 MICHELET D., G. PEREIRA & G. MIGEON, 2005 : 139-143 23

ARNAULD M.-C., P. CAROT & M.-F. FAUVET-BERTHELOT, 1993 24

FAUGÈRE B., 1996 et DARRAS V., 1999

13

À la lumière de la première campagne de 1983, six axes de recherche sont définis :

(1) L’étude de l’habitat dans la ciénega.

(2) Celle de l’organisation des établissements dans la zone « Vertiente Lerma ».

(3) La réalisation d’une investigation dans les alentours du Zináparo et du Prieto,

riches en obsidienne.

(4) La mise en place d’un programme d’exploration du malpaís de Zacapu où l’on

trouve une très forte concentration de sites tardifs.

(5) L’étude poussée du complexe funéraire de Las Milpillas (MICH. 95).

(6) Enfin, la reconstitution de la séquence céramique afin de replacer

chronologiquement les sites de la région.

Beaucoup des chercheurs français, directement associés ou non au laboratoire

d’archéologie préhispanique, ont travaillé dans la région de Zacapu. Que ce soit dans le

cadre du projet Michoacán ou dans sa continuation. On peut par exemple citer Dominique

Michelet, Alain Demant et Jean-Noel Labat qui publièrent El Proyecto Michoacán en 199225

où l’on retrouve une étude archéologique et environnementale de la région. Au même titre,

Arqueología de las Lomas en la cuenca lacustre de Zacapu par Marie-Charlotte Arnauld,

Patricia Carot et Marie-France Fauvet-Berthelot, fait le point sur les connaissances dans la

« Zona Lago ». On peut mentionner les travaux de Véronique Darras sur l’obsidienne du

Zináparo-Prieto ou ceux de Gérald Migeon dans le malpais de Zacapú. Enfin, ceux de Brigitte

Faugère sur « Vertiente Lerma » qui nous intéressent plus particulièrement26.

Bien que nous nous y attardions plus en détail dans le chapitre suivant, il est

important que nous insistions ici sur les travaux réalisés par Jean-Noël Labat. Il réalise sa

thèse de botanique sur la végétation du Michoacán, soutenue en 198827. Pendant la

préparation de celle-ci, il intégrera l’équipe du projet Michoacán pour lequel il effectuera

25

MICHELET D., 1992, DEMANT A., 1992 et LABAT J.-N., 1992 26

FAUGÈRE B., 1990, 1991, 1996, 2006, 2007 et 2009 27

LABAT J.-N., 1988

14

une étude de la végétation et de la pédologie de la région de Zacapu28. C’est en partie sur la

base de ses travaux que nous avons constitué notre analyse.

C. Les projets Zacapu, Michoacán, Etapa III (1993-1996) et Uacúsecha (2006- )

L’année 1987 clôt la première étape du programme qui aura duré cinq ans. À sa suite,

plusieurs publications présenteront les résultats. Parmi elles, El Proyecto Michoacán (1992),

Arqueología de las Lomas en la Cuenca lacustre de Zacapu (1993), ou les thèses de Brigitte

Faugère (1989), Gérald Migeon (1990), Véronique Darras (1991) et Patricia Carot (1993).

À partir de 1993, un nouveau projet est mis en place : Zacapu, Michoacán, Etapa III. Il

se concentre sur le malpaís au nord-ouest de Zacapu, afin d’étudier les vestiges tarasques

tardifs qui recouvrent les quelques 80 km² de coulées de lave du « mauvais pays ». Ce sont

trois grands sites qui sont choisi pour l’investigation : MICH. 23, 31 et 38. Ne pouvant

accorder autant de temps à ceux-ci qu’à MICH. 95 dix ans plus tôt, ce sont principalement

des enregistrements rigoureux d’un maximum de structures dans un quadrillage prédéfini

qui sont privilégiés29. Le temps manquait et réaliser un plan exhaustif avec le relevé

graphique de chaque structure comme cela avait été fait pour MICH. 95, n’était pas

envisageable. De ces travaux découlent deux informations principales. La première concerne

l’estimation de la population, qui a alors été légèrement revue à la baisse. La seconde est la

mise en évidence d’un indéniable changement dans l’organisation spatiale, très

probablement lié à des modifications d’ordre sociopolitique. Cette dynamique est reflétée

par l’établissement de ces grands sites. Pourtant, les indices qui pourraient permettre

l’identification d’une élite dirigeante sont minces.

Parallèlement et à la suite du projet Zacapú, de nouvelles publications paraissent. Ce

sont par exemple les Cuadernos de Estudios Michoacános édités par le CEMCA : Entre

Zacapu y Rio Lerma (1996) où Brigitte Faugère reprend les données de sa thèse, ou

Tecnologías prehispánicas de la obsidiana (1999) où Véronique Darras fait de même. Notons

aussi Génesis, culturas y espacios en Michoacán dont les sept chapitres, rédigés par les

protagonistes des deux projets, font à l’époque le point des connaissances sur les thèmes

28

LABAT J.-N., 1992 29

MICHELET D., 1998

15

principaux abordés pendant les quinze années passées. Le début des années 2000 constitue

toutefois un certain ralentissement dans les travaux sur la région.

C’est en 2006 que Zacapú et ses environs retrouvent une nouvelle jeunesse avec la

mise en place du projet Uacúsecha par Grégory Pereira. Ce-dernier avait déjà pris part au

dernier programme, notamment dans le cadre de sa thèse30 dont la problématique s’appuie

sur les fouilles de Potrero de Guadalupe. En qualité de spécialiste en anthropologie

physique, Grégory Pereira a pu fournir, grâce à ces fouilles, de nombreuses informations sur

les pratiques funéraires des populations pré-tarasques de la région. Le nom du projet –

Uacúsecha – n’est pas trompeur puisqu’un des objectifs principaux est d’éclaircir l’obscure

question des mouvements de populations qui ont conduit à l’implantation des Tarasques

dans le malpaís hostile et, par extension, ont probablement constitué un premier moteur à

l’émergence de l’État éponyme. Nombre de doctorants et de jeunes chercheurs ont intégré

et continuent d’intégrer ce nouveau programme de recherche. On pourra citer Elsa Jadot ou

Marion Forest31.

D. La zone « Vertiente Lerma »

C’est sur la zone « Vertiente Lerma » qu’a été réalisée l’étude que nous allons

présenter ici. Aussi est-ce sur la base des travaux de Brigitte Faugère, mentionnés plus haut,

que repose une grande partie de notre étude. Il convient donc de les présenter. En 1990,

l’auteur soutient sa thèse de doctorat à l’université de Paris 1 : Entre nomades et sédentaires

: archéologie du versant méridional du Lerma au Michoacán. Elle constitue la source

principale des connaissances sur cette zone en présentant à la fois les sites, leurs

descriptions, le matériel issu des fouilles de certains d’entre eux, l’étude de l’art pariétal

abondant dans la région ainsi qu’une synthèse générale sur l’évolution culturelle de la

période archaïque au XVIème siècle. Ce travail est l’aboutissement du second axe de

recherche qui avait été mis en place en 1984 au sein du projet Michoacán. Il se fonde à

l’origine sur l’étude de 62 sites de natures diverses présentant des états de conservation

variés. Certains possèdent encore des structures en élévation sur une hauteur notable.

30

PEREIRA G., 1999 31

FOREST M., 2011

16

D’autres, au contraire, ont vu le temps détruire et araser leurs constructions, au point

parfois de ne plus présenter que les vestiges de fondations. À partir de ce corpus, Brigitte

Faugère a pu replacer la plupart dans un cadre chronologique – sur lequel nous reviendrons

plus tard – qui correspond approximativement à l’époque classique et au début du

préclassique pour la majorité. Dans une certaine mesure, elle a pu reconstituer les grandes

lignes de l’économie et même toucher à l’idéologie, au travers notamment des nombreuses

gravures et peintures rupestres découvertes. Elle a aussi posé les bases de l’évolution

culturelle de la région en mettant en évidence des regroupements de sites en fonction des

époques. Cette démarche a été réalisée via l’établissement d’une classification

morphologico-fonctionnelle des sites. Là encore, nous y reviendrons.

Les travaux de Brigitte Faugère ne se résument pas seulement à cette thèse.

Notamment parce qu’elle a débouchée sur une publication où de nombreuses informations

ont été ajoutées. Entre Zacapu y Río Lerma : culturas en una zona fronteriza parait en 1996.

Reprenant les grandes lignes qu’elle avait mises en évidence dans sa thèse, l’auteur effectue

cependant un réel travail de remodelage. C’est avant tout le corpus des sites qui est très

largement étendu. De 62, on passe à 101 sites présentés. En 1997, Brigitte Faugère publie un

ouvrage qui fait le point sur les découvertes concernant les peintures et gravures rupestres

que l’on trouve dans la région. Parallèlement à ces deux synthèses principales, plusieurs

articles et contributions à des ouvrages collectifs viennent compléter ces travaux. Parmi

ceux-ci, notons le chapitre publié au sein de Las sociedades complejas del occidente de

México en el mundo mesoamericano32 qui touche plus particulièrement à notre étude. C’est

en effet dans ce chapitre qu’est présentée une première approche des potentiels agricoles

liés aux sites, ainsi qu’un travail de cartographie pour les mettre en exergue. L’auteur

travaille alors sur un corpus de 102 sites (ajout de MICH. 106), qu’elle replace dans une

typologie morphologico-fonctionnelle simplifiée (« hameaux », « villages », « centres » et

« autres »). Nous y reviendrons lors de la présentation des sites dans le chapitre 4. Elle

réalise plusieurs analyses statistiques simples à l’aide de cartes pour définir les liens entre les

sites en fonction des phases chronologiques. L’étude des distances entre sites et celle de

leur intégration dans l’environnement via des données sur la pédologie, le climat, la

végétation, l’utilisation des sols et l’hydrologie ont été effectuées. Elles ont mis en évidence

32

FAUGÈRE B., 2009

17

des regroupements de sites qui varient au cours de la séquence chronologique (nous y

reviendrons dans le chapitre 3). Comme l’auteur le précise, l’étude s’est limitée à la

comparaison manuelle des cartes fournies par l’INEGI (Instituto Nacional de Estadística y

Geographía), bien que cela puisse être entrepris à l’aide d’un système d’information

géographique (SIG).

Au vu des limites inhérentes à une étude manuelle telle qu’elle a été présentée ci-

dessus, l’objectif principal de notre travail est d’intégrer les sites et les données

environnementales dans un SIG. On veut par la suite être capable d’apprécier l’évolution

culturelle de la région au travers de l’étude de différentes variables que ce type de logiciel

peut gérer. Cependant, la maîtrise d’un SIG demande un certain temps et beaucoup

d’expérience. Aussi nous limiterons-nous à une analyse relativement simple correspondant

autant à la découverte de l’environnement archéologique que nous commençons à

appréhender, qu’à la prise en main de l’outil informatique. Nous souhaitons mettre en place

une nouvelle approche de l’organisation spatiale de la zone Vertiente Lerma. Notre postulat

de départ est que les sites archéologiques se regroupent, d’une manière ou d’une autre, en

fonction des potentiels agricoles de la région. Nous allons pour cela réaliser une « site

catchment analysis ». Les détails de ce travail seront présentés dans les parties II et

III. Néanmoins, dans une optique de clarification de notre propos, il nous a semblé important

de revenir sur la notion même de « catchment analysis », ainsi que sur ses origines et son

application en archéologie.

E. «Site catchment analysis »

Depuis ces dernières années, l’informatique ouvre des horizons nouveaux à la

recherche archéologique grâce à des outils qui évolue à la vitesse des nouvelles

technologies. Parmi ceux-ci, l’un des plus répandu, de part sa polyvalence, est sans doute le

système d’information géographique. Il permet la réalisation de cartographies dynamiques

où peuvent être conçues de nombreuses analyses spatiales et statistiques. L’un des objectifs

de notre étude, comme on l’a déjà évoqué, est d’appliquer ce nouvel outil à la région

Vertiente Lerma afin de mieux comprendre l’organisation spatiale de ses sites. Dans cette

optique, nous allons mettre en place une analyse dit de « catchment » (captage), francisée

18

en « territoire d’exploitation ». Avant d’aller plus loin, nous nous devons donc de revenir sur

cette notion et son origine.

La première mention et, par extension, la première réalisation de «site catchment

analysis » se trouve dans un article de Vita-Finzi et Higgs de 197033 où ils présentent une

étude sur l’économie préhistorique de la région du Mont Carmel en Palestine. Les auteurs

empruntent le terme à la géomorphologie où il signifie « bassin versant ». À l’instar de ce-

dernier qui canalise les cours d’eau grâce à ses pentes, le territoire d’exploitation d’un site

archéologique est la zone de laquelle il tire ses ressources. À l’époque, les outils qui

permettent la mise en place d’une telle analyse sont alors relativement limités, mais la

théorie est posée. L’idée générale est de définir cet espace qui entoure le site en

introduisant plusieurs facteurs déterminants, tant économiques, qu’énergétiques,

sociologiques, topographiques ou simplement logiques. On obtient alors un espace

géographiquement délimité dans lequel les hommes peuvent trouver des ressources

primordiales. La réflexion est faite pour des systèmes de société où l’autosuffisance

représente une grande partie de l’économie. Ainsi, en règle générale, ce type d’étude

concerne les denrées à proximité du site et pour lesquelles l’investissement fourni par les

habitants pour s’y rendre est régulier (quotidien, hebdomadaire, voire mensuel). Ce sont par

exemple les territoires de chasses, les zones d’approvisionnement en eau, ou les champs

cultivés. L’aire qui entoure le site se limite alors à quelques kilomètres. Cependant, certains

auteurs vont parfois plus loin et tente d’appliquer ce type de réflexion à une échelle

beaucoup plus petite. Par exemple, Kent Flannery réalise une analyse des territoires

d’exploitation dans les vallées d’Oaxaca et Tehuacan dans les années 197034. À San José, les

territoires d’exploitation qu’il définit vont du kilomètre (pour l’obtention de ressources dans

la rivière voisine) à plusieurs centaines (pour l’acquisition de matériaux exotiques). Cette

réflexion est intelligente au niveau social puisque, en effet, il est important de réfléchir à

tous les types de produits. Néanmoins, tout regrouper dans une même méthode d’approche

ne nous parait pas judicieux. Il semble compliqué d’avoir une approche théorique viable

quand on travaille sur un cercle dont le rayon est aussi grand.

33

VITA-FINZY C. & E.S. HIGGS, 1970 34

FLANNERY K., 1976 : 91-130

19

Depuis les travaux pionniers de Vita-Finzi et Higgs, beaucoup d’archéologues

américanistes (Flannery ; Blanton ; Coe ; Rossman…35), ou non36, ont réalisé des analyses des

territoires d’exploitation en faisant varier les facteurs et les problématiques. Notre objectif

ici est avant tout de mettre en place une méthodologie de travail. C’est pourquoi l’étude que

nous allons réalisée ne fera intervenir que peu de facteurs.

C’est ainsi dans la lignée d’une riche histoire des recherches dans la région que nous

entamons notre étude. Cependant, c’est surtout la partie méridionale qui a concentré les

investigations depuis près de vingt ans. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, il

nous faut revenir sur deux points fondamentaux pour bien comprendre le contexte de

l’analyse. Nous voulons bien entendu parler de l’environnement et de la chronologie.

35

FLANNERY K., ibid. 36

COSTE N., J. GUILAINE & J.-C. REVEL, 1988

20

- CHAPITRE 2 -

CCCCADRE GÉOGRAPHIQUE

Avant de commencer notre présentation du cadre géographique, nous souhaitons

préciser que nous avons réalisé une carte à l’aide du SIG qui regroupe les informations

générales (cf. annexes, carte 1). Ainsi, le lecteur pourra s’y reporter au cours de ce chapitre.

A. Situation générale

La région étudiée se situe autour de la ville actuelle de Zacapu au nord-ouest de l’état

de Michoacán dans l’Occident du Mexique. L’agglomération moderne, première escale des

Uacúsecha vers le bassin de Pátzcuaro à la charnière entre le XIIème et le XIIIème siècle selon la

Relation de […] Michoacán, se situe à environ 300 kilomètres à l’ouest de l’ancienne

Tenochtitlan. À une trentaine de kilomètres au sud-est reposent les ruines de Tzintzuntzan,

capitale de l’empire Tarasque à l’arrivée des Espagnols. Mais c’est au nord de la ville que l’on

trouve les vestiges des édifices construits par les civilisations pré-tarasques qui habitèrent

les vallées au sud du rio Lerma à l’époque classique et au début du postclassique (entre 600

et 1200 apr. J.-C.).

La zone étudiée par le projet Michoacán à partir du début des années 1980 se situe

entre 19°45’ et 20°10’ de latitude nord et entre 101°40’ et 102°05’ de longitude ouest. Ce

sont environ 1000 km² qui ont fait l’objet d’une investigation. La zone Vertiente Lerma,

quant à elle, est réduite entre 19°55’ et 20°10’ de latitude nord pour les mêmes

coordonnées de longitude. Elle représente très grossièrement 450 km² prospectés. Elle est

limitée au sud par les contreforts de la Meseta, ou Sierra Tarasca, matérialisée par le cerro El

Agostadero qui culmine à un peu plus de 2500 mètre d’altitude, ouvrant sur les montagnes

qui atteignent 2800 et 3000 mètres au sud ouest de Zacapu. Au nord c’est le début de la

dépression créée par le rio Lerma qui matérialise la frontière. À l’est, la vallée du rio Angulo

constitue la limite de la zone. Enfin, la vallée qui va de la ville de Los Fresnos à Penjamillo

forme l’extrémité ouest, où il faut noter le complexe montagneux du Zinaparo-Prieto, dont

21

l’obsidienne native sera d’une grande importance à l’époque tarasque37. La région entière

est jonchée de cônes volcaniques qui en font un terrain relativement accidenté, perché

entre 2100 et 1700 mètres d’altitude du sud vers le nord et entrecoupé de vallées fertiles.

Aussi est-il important de revenir sur le volcanisme omniprésent qui a façonné

l’environnement et constitue par conséquent un facteur déterminant pour la perception que

les hommes préhispaniques en ont eu et l’utilisation qu’ils en ont fait.

Fig. 2 – Situation générale de l’étude.

B. Volcanisme et géomorphologie

Le Mexique central est coupé sur presque toute sa largeur par l’Axe Néovolcanique

Transmexicain (ANT). Il s’étend approximativement le long d’une ligne imaginaire que l’on

peut tracer entre la ville de Tepic (Nayarit) et celle de Veracruz (Veracruz). Il correspond à la

zone de subduction où la plaque tectonique des îles Cocos plonge sous la plaque nord-

37

DARRAS V., 1999

22

américaine. L’ANT a été divisé en quatre parties distinctes38. On rencontre ainsi d’ouest en

est, la fosse tectonique Tepic-Chapala orientée NW-SE, puis celle de Colima N-S, la zone du

Michoacán et finalement la partie orientale qui s’arrête au Pico de Orizaba, à la limite entre

les états de Puebla et Veracruz. La région étudiée se situe bien entendu dans la zone

Michoacán, la plus riche en volcans quaternaires, c’est-à-dire, relativement récents à

l’échelle des temps géologiques. La zone Vertiente Lerma présente une majorité de

stratovolcans, formés par des éruptions successives ou uniques. Ils sont qualifiés dans ce

dernier cas de cônes monogéniques. Ainsi, l’environnement est composé d’une succession

de monts distribués le long d’une pente légère mais constante du sud vers le nord. Le fond

des vallées se trouve entre 1700 et 2000 mètres. La partie méridionale présente donc les

plus hauts monts avec des altitudes tournant autour de 2500 mètres. En remontant dans la

partie septentrionale, les massifs montagneux se font plus épars et leurs altitudes plus

réduites – autour de 2000 mètres – alors que l’on atteint les bords du rio Lerma. Entre les

montagnes, plusieurs vallées s’étalent. En leur sein, un réseau hydrographique complexe

s’est lentement mis en place. C’est souvent les versants des monts (cerros en espagnols) qui

ont constitués des espaces privilégiés pour l’édification des établissements à l’époque qui

nous intéresse.

La région est grossièrement divisée en trois vallées successives d’est en ouest. Elles

sont toutes trois orientées S-N. Au nord de celles-ci, on retrouve la large vallée du rio Lerma,

qui est, elle, orientée E-W.

- La vallée du rio Angulo est la plus orientale des trois mentionnées plus haut. Elle

s’étend sur environ 15 kilomètres depuis le cerro El Brinco Del Diablo au sud jusqu’à la ville

actuelle d’Agua Caliente au nord. Elle est large d’environ 6 kilomètres et est aujourd’hui

particulièrement riche en zones cultivées en raison des terres fertiles qui bordent la rivière.

Toutefois, ces alluvions s’avèrent relativement lourdes et sont donc difficilement

exploitables sans l’utilisation de techniques agricoles modernes. Des conditions à prendre en

compte dans la mesure où les populations précolombiennes n’avaient à disposition que la

force humaine pour les travaux des champs.

38

DEMANT A., 1992

23

- La seconde vallée, centrale, va approximativement de Bellavista à Epejan. Elle est

limitée au sud par le cerro El Fresno et au nord par le goulet formé par les cerros Blanco à

l’est et Prieto39 à l’ouest. Pour une longueur d’une douzaine de kilomètres, sa largeur est

assez variable dans la mesure où elle est bien plus accidentée que celle du rio Angulo. Les

petites élévations, comme le cerro La Cruz, en font une vallée sinueuse et souvent étroite.

Aussi est-elle aujourd’hui moins mise en culture que ses voisines.

- La troisième vallée s’étend du lac de Los Fresnos au sud à la ville de Penjamillo au

nord. Alors qu’elle commence étroite au sud, elle s’évase de plus en plus à mesure qu’on la

remonte vers le nord. Elle est aujourd’hui abondamment cultivée, surtout dans sa partie

septentrionale.

- La vallée du rio Lerma est de nos jours la plus intensément mise en valeur pour ses

terres fertiles. Néanmoins, comme nous l’avons fait remarquer pour le rio Angulo, les sols

alluvionnaires lourds ne sont pas forcément ceux privilégiés par les sociétés préhispaniques.

Nous en prendrons compte dans notre analyse. De plus, cette zone n’a été sujette qu’à peu

de prospections systématiques et ne constitue donc pas un échantillon assez viable.

C. Climat

La région répond aux caractéristiques d’un climat tropical avec cependant deux

variations principales liées à la différence d’altitude entre nord et sud40. La partie

septentrionale connait majoritairement un climat de type tropical montagnard assez chaud.

L’isohypse des 2300 mètres d’altitude définit grossièrement la limite entre ce dernier type

de climat et celui que l’on retrouve au-dessus de cette altitude, à savoir un climat tropical

montagnard assez froid. Ainsi, le complexe montagneux sud initié par le cerro El Metate et

celui de l’ouest avec le Zinaparo et le Prieto connaissent un climat plus froid que les vallées.

La résultante dans les deux cas est la persistance d’une saison sèche plus longue. En effet,

comme pour tout climat tropical, l’année est ici divisée en deux saisons. La saison sèche

dure environ sept mois, de novembre à mai. Par conséquent, la saison humide s’étale sur

39

Il faut faire attention à ne pas confondre le cerro Blanco évoqué ici et celui que l’on trouve à l’est du rio Angulo. De même pour le cerro Prieto qui possède un homonyme dans le complexe Zinaparo-Prieto. 40

LABAT J.-N., 1992 : 75-78

24

cinq mois, de juin à octobre. Toutefois, ces données sont valables pour la région du projet

Michoacán dans son entièreté et la durée de la saison sèche est donc à rallonger un peu

pour la zone Vertiente Lerma à la lumière des conditions particulières mentionnées ci-

dessus.

La variation d’altitude a donc une influence importante sur la température moyenne.

En dessous de 1800 mètres, dans la partie septentrionale de la région, la température

moyenne annuelle est d’environ 20,5°C. On compte 1 à 4 jours de gel entre décembre et

février avec des minimales à 3°C au dessous de 0°C. Dans la partie méridionale, plus élevée,

la température moyenne annuelle est un tantinet plus faible avec environ 15°C au dessus de

2000. On dénombre alors 20 à 60 jours de gel d’octobre à mars. Le baromètre peut

descendre jusqu’à -5/-7°C.

En l’absence de diagramme ombrothermique spécifique à la zone Vertiente Lerma,

nous nous appuierons sur les données disponibles pour la ville actuelle de Zacapu. On

compte en moyenne 811 millimètres de précipitations par an. Les mois les plus secs sont

février et mars avec moins de 10 millimètres de précipitations. À l’inverse, les mois les plus

humides sont juillet et août, pendant lesquels tombent près de 200 millimètres.

Fig. 3 – diagramme ombrothermique de la ville de Zacapu (d’arpès LABAT J.-N., 1992)

En conséquence de ce climat, la région est relativement sèche dès que l’on s’éloigne

des lits de rivières. En admettant que le climat soit resté assez similaire depuis l’époque

préhispanique, l’accès aux ressources en eau devait alors être déterminant pour le choix des

installations. Il est donc important que nous revenions sur l’hydrographie.

25

D. Hydrographie

Nous l’avons déjà mentionné, le réseau hydrographique actuel est très complexe.

Avec une largeur d’une vingtaine de mètres de moyenne, le rio Lerma qui coure au nord est

la plus grosse rivière de la région. Il marque la limite naturelle entre l’état de Michoacán et

celui de Guanajuato. Les trois vallées S-N mentionnées plus haut sont traversées par trois

affluents du Lerma. Le rio Angulo à l’est, le San Miguel Epejan au centre et le Río Grande à

l’ouest. Ceux-ci sont eux-mêmes approvisionnés par de très nombreux petits cours d’eau qui

s’écoulent des montagnes environnantes. La plupart sont cependant temporaires mais

constituent quoi qu’il en soit des ressources en eau non-négligeable à la saison humide.

Certains espaces enfin ont été drainés, à l’instar de ce qui a été fait au début du XIXème siècle

dans l’ancienne ciénéga de Zacapu. C’est le cas pour une partie de la vallée du rio Angulo de

part sa forte anthropisation pour l’exploitation des terres. Les alentours du cerro El Colorado

ont aussi fait l’objet d’un remaniement drastique. Cependant, cela ne concerne que

l’extrême nord de la région que nous étudions et seuls quelques sites en grotte côtoient cet

espace.

Parallèlement aux cours d’eau, la zone est parsemée de lacs. Pourtant, là encore,

beaucoup ne sont que temporaires et/ou ont été remaniés par des interventions humaines,

comme la construction de barrages par exemple. Pour ce qui est de l’époque préhispanique,

aucun indice d’irrigation n’a pu être mis en évidence41.

E. Pédologie

Dans la mesure où nous allons tenter de définir des zones présentant différents

potentiels de mise en culture dans la suite de notre exposé, il est important de nous arrêter

sur la pédologie de la région. Les facteurs édaphologiques sont en effet fondamentaux pour

le développement de la végétation. Nous reviendrons brièvement pour cela sur les travaux

réalisés par Jean-Noël Labat pendant le premier projet Michoacán42 et les cartes de l’INEGI.

Nous avons aussi eu recours à des sources plus générales comme l’Introduction à la science

du sol43 de Philippe Duchaufour ou les encyclopédies en ligne Universalis et Britannica44.

41

FAUGÈRE B., 1996 42

LABAT J.-N., 1992 43

DUCHAUFOUR P., 2001 44

Confère « Références internet »

26

Enfin, il faut préciser qu’en pédologie, de nombreuses classifications pour les sols sont

utilisées. Elles sont sans cesse revues et les spécialistes ne s’accordent pas encore sur une

seule classification qui aurait valeur universelle. N’étant pas assez expérimenté dans le

domaine, nous avons préféré rester en accord avec les travaux de Labat qui suivent la

classification proposée par Philippe Duchaufour. Il a parallèlement donné les équivalences

de types de sol dans la classification nord-américaine de la FAO (Food and Agriculture

Organization), ce que nous avons aussi fait ici. Aussi, sans nous y aventurer outre mesure,

nous avons recoupé les informations de la FAO à l’aide des sites susmentionnés. Et ce,

notamment pour les données concernant l’agriculture qui nous intéressent et que Labat n’a

pas tellement mis en avant. Pour la suite du travail, nous dénommerons les types de sols en

suivant la terminologie de la FAO pour la simple et bonne raison qu’elle est celle usité au

Mexique.

Trois groupes de sols ont été définis par Jean-Noël Labat pour la zone Vertiente

Lerma.

- 1. Les sols peu évolués avec des profils peu différenciés. Ils correspondent à la

première étape de pédogénese, directement au dessus de la roche mère et sont ici

représentés par les lithosols et les andosols.

Lithosols (Lithosols FAO). Constitués d’un complexe organo-minéral, ces sols

très superficiels (25 cm) reposent directement sur la roche volcanique et

résultent d’un fort degré de dégradation du aux pentes dans les zones

montagneuses. Ils sont par conséquent peu propices à la croissance des

végétaux qui se limitent à des herbes et des buissons. Néanmoins la faune

peut s’y avérer nombreuse. Ils sont présents dans toute la région et sont

souvent associés à d’autres types de sol.

Andosols (Andosols FAO). Ces sols jeunes se sont formés à la faveur de la

dispersion de cendres volcaniques. Ils présentent un fort taux de verres

volcaniques et de matériaux colloïdaux45. Leur porosité leur permet une

bonne hydratation. Ils sont donc particulièrement fertiles et faciles à

travailler. Cependant, alors qu’ils sont très nombreux dans la zone Sierra, on

45

Éléments microscopique dispersés dans un solide, un liquide ou un gaz.

27

ne les retrouve qu’au sud de la zone Vertiente Lerma, autour des cerros El

Agostadero et Brinco del Diablo notamment.

- 2. Les sols à maturation humique. L’humification est le processus de transformation

de la matière organique en humus sous l’influence de micro-organismes. Ainsi, les

sols dits humiques présentent une forte concentration en carbone organique qui leur

confère une couleur foncée.

Sols isohumiques brunifiés tropicaux (Phaeozems FAO). Ce sont des sols très

riches en matière organique. Ici souvent en contact avec des vertisols et des

sols vertiques, on les retrouve dans les zones les mieux drainées.

Vertisols (Vertisols FAO). On rencontre les vertisols dans les zones où le

drainage est mauvais. La maturation et la polymérisation46 de la matière

organique y sont favorisées. Ce sont par conséquent des sols très riches en

argiles. Extrêmement durs pendant la saison sèche, extrêmement lourds (car

gorgés d’eau) pendant la saison humide, ils demandent beaucoup d’effort

pour être mis en culture, surtout en l’absence d’un outillage adéquat.

Pourtant, ils sont les plus représentés dans notre zone d’étude puisqu’ils en

occupent 70%.

Sols vertiques. Ces sols sont de deux types dans la région. Les sols

fersiallitiques vertiques (Luvisols vertiques FAO) et les sols brunifiés eutrophes

tropicaux vertiques (Vertisols chromiques FAO). Ils sont assez similaires aux

vertisols. Les premiers sont des sols intermédiaires dans leur transformation

en vertisols à proprement parler. Les seconds sont très proches des vertisols,

mais s’avèrent moins riches en argiles de part leur situation dans des zones

mieux drainées que ces-derniers.

- 3. Les sols fersiallitiques. Ils sont caractérisés par un taux élevé d’oxydes de fer qui

leur donne des colorations particulières tirant vers le rouge. Deux types sont

observables dans la région.

46

Réaction chimique qui pousse les molécules constitués de peu d’atomes (monomères) à s’assembler pour former des molécules bien plus complexes et lourdes (polymères).

28

Brunisols eutrophes tropicaux (Cambisols FAO). Ce type de sols ne se retrouve

qu’aux limites méridionales de notre zone d’étude. À savoir, au sud-ouest du

cerro El Fresno et au sud-ouest du complexe montagneux du cerro El

Agostadero. Il est tout de même important de les noter car, bien que peu de

sites en soit proches (MICH. 74 et 75 par exemple), ce sont des sols fertiles.

Sols rouges fersiallitiques tropicaux (Luvisols chromique FAO). À l’instar des

brunisols eutrophes tropicaux, ces sols se retrouvent au sud de la zone autour

des mêmes complexes montagneux. Peu nombreux mais plus proches des

sites archéologiques, il faut noter leur bonne fertilité. Néanmoins, ce sont des

sols profonds dont l’exploitation par les populations préhispaniques n’est pas

forcément aisée.

Fig.4 – Pédologie de la région de Zacapu (d’après LABAT J.-N., 1992)

29

Nous reviendrons dans notre deuxième partie sur ces différents types de sols

auxquels nous tenterons d’attribuer différents degrés de potentialité agricole. Toutefois, afin

de ne pas limiter nos définitions aux facteurs édaphologiques et climatiques que nous

venons de présenter, nous nous appuierons aussi sur les données disponibles concernant la

végétation et l’exploitation de la terre actuelles. Aussi allons-nous désormais les présenter.

F. Végétation

Nous nous appuierons là encore sur les travaux de Jean-Noël Labat qui a réalisé sa

thèse sur la végétation au nord-ouest du Michoacán47. Les résultats de ses recherches sont

aussi disponibles dans El Proyecto Michoacán48. Avant toute chose, l’auteur présente une

carte de la végétation potentielle de la région (dont nous fournissons une reproduction

vectorisée par SIG, carte 2). Il a combiné les informations pédologiques et climatiques pour

aboutir à cette représentation purement théorique qui nous sera utiles pour nous donner

une idée de l’environnement avant toute activité humaine. On pourrait penser que

l’agriculture traditionnelle préhispanique a eu une moindre importance dans la modification

du milieu que celle réalisée à partir du XVIème siècle à l’aide de l’outillage et des techniques

rapportées par les Espagnols. Ce n’est probablement pas le cas. En effet, O’Hara, Alayne

Street-Perrott et Burt49 ont montré dans leur étude du lac de Pátzcuaro que l’influence des

pratiques agricoles anciennes sur l’environnement s’est avérée bien plus importante que

l’on ne le pensait encore naguère. C’est pourquoi nous prenons aussi en considération

l’utilisation actuelle des différentes niches écologiques à l’aide des cartes de l’INEGI.

Végétation potentielle

À la suite de son étude de la pédologie et du climat de la région du projet, Jean-Noël

Labat a réalisé une carte de la végétation qui aurait du couvrir la région sans l’intervention

de l’Homme. L’auteur a simplifié afin de ne pas la surcharger. Il a choisi de ne représenter

que les espèces dominantes en mettant de côté celles qui sont trop sporadiques ou dont la

représentation dans la région est proportionnellement minime. Il a donc réduit son

47

LABAT J.-N., 1988 48

LABAT J.-N., 1992 49

O'HARA, S.L., F.A. STREET-PERROTT & T.P. BURT, 1993

30

échantillon à sept types de végétation. Cependant, nous n’en présenterons ici que cinq

puisque deux d’entre eux – la forêt d’oyamel et la végétation des coulées de lave récentes –

ne sont pas observables dans la zone Vertiente Lerma.

- Forêt tropicale caducifoliée50. Ce type de végétation est potentiellement le

plus répandu de la région avec une couverture de 1175 km² (cf. fig.5 ci-

dessous). Pourtant, l’anthropisation du milieu l’a presque fait complètement

disparaître. Seul persiste un minuscule noyau au sud-ouest du Zináparo (non

représenté sur la carte de part l’exceptionnalité de l’échantillon). Le reste de

l’espace normalement couvert par ce type de végétation est aujourd’hui

principalement occupé par des pâturages et buissons sur lesquels nous

reviendrons après. La forêt tropicale caducifoliée du Michoacán correspond à

une forêt basse avec une canopée ne dépassant pas les 8 à 10 mètres. Sous

cette première strate, on en distingue une seconde composée d’arbustes de 1

à 2 mètres. Enfin, on retrouve une strate d’herbacées pouvant atteindre 60

centimètres.

- Forêt de pin. Comme son nom l’indique, ce type de végétation est caractérisé

par la prédominance d’une ou plusieurs espèces de pins. La canopée atteint

en moyenne 15 à 25 mètres. On observe souvent une deuxième strate, plus

basse, plafonnant entre 8 et 12 mètres, constituée d’espèces latifoliées51

caducifoliées ou semi-sempervirentes52. Une troisième strate d’arbuste

atteint 2 à 3 mètres. La strate d’herbacées ne dépasse pas le mètre de haut.

- Forêt de chêne. On y retrouve une prédominance d’une ou, plus

généralement, plusieurs espèces de chênes. La canopée atteint 10 à 15

mètres pour la strate supérieure. La strate arbustive fait 2 à 3 mètres et celle

d’herbacées moins d’un mètre.

- Végétation aquatique. C’est bien entendu la végétation que l’on retrouve

aux abords des cours et des plans d’eau. Ces zones sont difficilement

50

Qualifie les arbres à feuilles caduques. Par extension, défini une forêt présentant des espèces de ce type. 51

Qui a des feuilles larges. 52

Une espèce sempervirente ne perd pas ses feuilles à la mauvaise saison. Une espèce semi-sempervirente perd ses feuilles pour une période de temps très courtes alors que les nouvelles feuilles poussent déjà.

31

exploitables sans avoir recours à des opérations de drainage importantes. Les

recherches antécédentes n’ayant pu identifier aucun aménagement

préhispanique de ce type, nous ne prendrons pas compte de ces espaces dans

la suite de notre étude. Nous nous limiterons simplement à leur mention.

- Forêt d’épineux. Ce dernier type est hypothétique. En effet, quelques

individus isolés laissent penser que la forêt d’épineux a pu constituer la

végétation originelle des grandes vallées comme celle du rio Lerma à

l’extrême nord de la région étudiée. Cependant, ces zones ont été

extrêmement modifiées par l’Homme. D’énormes travaux d’irrigation,

postérieurs à l’époque préhispanique ont transformé le paysage en une

mosaïque de champs cultivés, qui n’a donc plus rien à voir avec le milieu

ancien. Ces données sont par conséquent très épineuses et difficiles à

exploiter.

Type de végétation

Superficie potentielle en km²

% Superficie actuelle en km²

%

Forêt d’oyamel 2 0,09 2 0,09

Forêt de pin 344 15,09 219 9,61

Forêt de chêne 581 25,48 191 8,38

Forêt tropicale caducifoliée 1175 51,54 1 0,04

Végétation sur coulées de lave 16 0,70 16 0,70

Végétation aquatique (et plans d’eau)

81 3,55 17 0,75

Forêt d’épineux 81 3,55 0 0

Mosaïque de buissons et pâturages 0 0 793 34,78

Agriculture pluviale 0 0 774 33,95

Agriculture irrigée 0 0 267 11,71

Total 2280 100 2280 100 Fig.5 – Superficies potentielle et actuelle des types de végétation (d’après LABAT J.-N., 1992)

Histoire d’anthropisation et utilisation actuelle des sols

La végétation présentée ci-dessus est théorique. Aussi, lorsque que l’on passe à

l’observation directe sur le terrain, la réalité est toute autre. Dès les premières occupations

humaines, l’environnement a été modifié en profondeur. Nous verrons dans le chapitre

suivant que la colonisation de la région par des groupes de cultivateurs sédentaires

32

commence probablement dès le VIIème siècle de notre ère. C’est donc vraisemblablement à

cette époque que sont réalisées les premières démarches d’appropriation du milieu. Que ce

soit pour construire leurs habitations, façonner leurs outils, ou plus simplement pour mettre

en culture certains espaces, les hommes préhispaniques ont coupé les arbres dont ils avaient

besoin ou qui entravaient leur expansion agricole. Ils ont construit des terrasses sur les

pentes des monts pour y installer maisons et champs et ont ainsi commencé le remodelage

de leur environnement. Cette dynamique, initiée il y a plus de 1300 ans, est toujours

d’actualité et s’est même amplifiée avec l’introduction des animaux de trait après la

Conquête, et plus encore avec la mécanisation du travail au cours des deux derniers siècles.

En l’absence d’une reconstitution de l’environnement à l’époque préhispanique, il

nous a paru judicieux de nous intéresser un tant soit peu à l’usage des sols à l’époque

actuelle. En effet, le paysage présent peut garder des traces du paysage passé. Pour ce faire,

nous nous appuierons sur trois sources principales. D’abord, la suite du travail de Jean-Noel

Labat qui, en identifiant la végétation de la région, a bien entendu proposé une étude du

milieu actuel. Parallèlement, nous prendrons en compte les recherches d’Olivier Gougeon

sur le paysage du nord du Michoacán53. Enfin nous utiliserons aussi les cartes réalisées par

l’INEGI entre 1981 et 199654, ainsi que le logiciel Google Earth qui nous permettra de vérifier

et comparer les zones cultivées, forêts et pâturages sauvages.

Sur les cinq espaces écologiques mentionnés pour la végétation potentielle, certains

ont complètement disparu et d’autres ont considérablement régressé à la faveur de deux

nouveaux types de paysages. Les champs cultivés et une mosaïque de buissons et de

pâturages sauvages. Comme on l’a déjà évoqué, la forêt tropicale caducifoliée qui devait

couvrir la majorité de la région avant l’arrivée de l’Homme est aujourd’hui pratiquement

inexistante. Des 1175 km² (plus de 50 % de l’environnement) qu’elle a du occuper, il ne reste

qu’environ 1 km² (moins de 1 %) au sud-ouest du Zináparo. À l’instar des autres types de

végétation théoriques, elle a été progressivement supplantée par les zones agricoles qui ont

nécessitées des démarches de déforestation. À leur suite, les champs nouvellement ouverts

ont été exploités par les générations successives depuis l’époque préhispanique jusqu’à nos

jours. Cependant, les espaces choisis n’ont sans aucun doute pas été les mêmes selon les

53

GOUGEON O., 1991 : 53-101 54

Confère INEGI dans « références internet »

33

moyens que l’agriculteur avait à disposition. Ses bras, ses bœufs, ou un tracteur bien huilé.

Quoi qu’il en soit, après la déforestation et l’abandon des champs, les chances de

régénération de la végétation originelle sont extrêmement minces et c’est bien souvent un

nouvel écosystème qui se met en place. Aujourd’hui, la végétation est divisée en huit

espaces distincts (cf. carte 3).

Les données concernant la végétation sont difficilement exploitables. L’une est

théorique. L’autre trop récente et anthropisée pour correspondre à l’environnement ancien.

Nous essaierons tout de même d’en tirer quelques conclusions dans notre étude. Nous

manquerons cependant de connaissances pour obtenir des résultats pertinents.

34

- CHAPITRE 3 -

PPPPÉRIODISATION, CHRONOLOGIE ET ÉVOLUTIONS CULTURELLES

A. Présentation générale

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, le projet Michoacán commence une

investigation dans la région de Zacapu sur des connaissances très minces. Afin de pouvoir

comparer cette zone avec le reste de l’occident et, a fortiori, le reste de la Mésoamérique, il

était fondamental d’établir une chronologie et de mettre en place une périodisation. Sauf

quelques exceptions, comme le travail d’Isabel Kelly pour Autlan de 194555, la plupart des

périodisations pour l’occident du Mexique ont été constituées entre les années 1970 et

1980. Par exemple, Beatriz Braniff élabore celle du Guanajuato en 197256, revue en 1989 par

Carlos Castañeda et al.57 En 1972 toujours, Helen Pollard en présente une pour le Michoacán

central (région de Patzcuáro)58, retravaillée en 1982 par Román Piña Chan et Kuniaki Oi59,

puis par Linda Manzanilla en 198460.

Pour la région de Zacapu, c’est l’équipe du CEMCA qui conçoit la chronologie à partir

du matériel collecté et excavé, complété d’une vingtaine de datation 14C. Quatre phases

principales sont alors définies61. Ce sont Loma Alta, Lupe, Palacio et Milpillas. La première

phase est divisée en trois étapes successives et la seconde en deux. Deux interphases, reflet

de périodes de transition culturelle, ont été définies. Jaracuaro, entre Loma Alta et Lupe et

La Joya entre Lupe et Palacio. Nous les présentons ci-après:

55

KELLY I., 1945 56

BRANNIF B., 1972 57

CASTAÑEDA C . et al., 1989 58

POLLARD H.P. 1972 59

PIÑA CHAN R. & K. OI, 1982 60

MANZANILLA L., 1984 61

MICHELET D., 1992

35

100 av. J.-C. – 100 apr. J.-C.

Loma Alta 1

100 apr. J.-C. - 350 apr. J.-C.

Loma Alta 2

350 apr. J.-C. - 450 apr. J.-C.

Loma Alta 3

450 apr. J.-C. – 500 apr. J.-C.

Jaracuaro

500 apr. J.-C. - 800 apr. J.-C.

Lupe Temprano/Reciente

800 apr. J.-C. - 850 apr. J.-C.

La Joya

850 apr. J.-C. - 1200 apr. J.-C.

Palacio

1200 apr. J.-C. – 1500 apr. J.-C. Milpillas

Fig.6 – Séquence chronologique de la région de Zacapu (d’après MICHELET D., 1992)

Il faut néanmoins préciser l’existence de vestiges datés de période archaïque qui

remontent à plus de 2500 av. J.-C.. Cette phase, mal cernée au vu du peu de données, a été

appelée Los Portales, en référence à l’un des sites les plus important de la période, l’abri-

sous-roche Cueva de Los Portales (MICH. 389).

Replacée dans une chronologie plus générale de la Mésoamérique, Loma Alta puis

Jaracuaro correspondent au préclassique et au début du classique. Soit à la fin de la phase

Chupicuaro62 dans la région du bajio au nord-est. Parallèlement, c’est aussi la mise en place

et le début de l’expansion de Teotihuacan dans le bassin de Mexico (de la phase Patlachique

au début de Xolalpan)63. Lupe équivaut au classique récent et est donc contemporaine des

derniers instants du déclin après l’effondrement de la « cité des dieux » dans le haut plateau

central (Phases Xolalpan et Metepec)64. C’est aussi à cette époque que le mode de société

62

TALADOIRE E. & B. FAUGÈRE-KALFON, 1995 63

TALADOIRE E. & B. FAUGÈRE-KALFON, ibid. 64

COWGILL G.L., 2008 : 85 dans SANDERS W.T. et al., 2008

36

mésoaméricain connait un mouvement d’expansion vers le nord et ce jusqu’au IXème siècle65.

Les sites de La Quemada et Chalchihuites dans la Zacatecas atteignent alors leurs apogées66.

L’éloignement parait conséquent, mais mérite d’être mentionné dans la mesure où ces

cultures procèdent sans doute d’un même mouvement architectural que celui que l’on

retrouve à San Antonio Carupo (MICH. 103) dès le IXème siècle de notre ère67. Lupe Reciente,

La Joya et le début de Palacio, fin du classique et début du postclassique, sont

contemporains de l’émergence des nombreuses cités qui fleurissent dans le bassin de

Mexico après la chute de Teotihuacan (Cacaxtla, Cholula…)68. On notera particulièrement la

création de Tula et l’apparition avec elle de la civilisation toltèque dans la mesure où elle a

été considérée comme moteur du développement de l’occident. La réalité est probablement

tout autre puisque les traits toltèques sont probablement nordiques, issu de styles qui se

sont développés en Zacatecas69. En effet, à cette même période, la frontière nord de la

Mésoamérique, dont on a mentionné la montée au classique, commence à régresser pour se

fixer aux bordures des états Tarasque et Aztèque qui émergent entre le XIVème et le XVème

siècle. Avec cette redescente, les populations du nord rapportent avec elles plusieurs siècles

d’évolutions stylistiques développées dans des états qui redeviennent les territoires des

nomades, les Chichimèques des Aztèques70. La phase Milpillas correspond donc finalement à

la consolidation du postclassique dans le reste du monde mésoaméricain. Si l’on suit la

mythologie, les Mexica quittent alors Aztlan pour le bassin de Mexico et y fonde l’Empire

aztèque71. Au même moment, quelques centaines de kilomètres à l’ouest, les uacúsecha

investissent le bassin de Pátzcuaro après une escale à Zacapu. Ils y créeront le royaume

Tarasque72. Au-delà des mythes, peut-être voit-on ici le reflet déformé du déplacement de la

frontière nord évoqué plus haut.

65

BRANIFF B., 2000 : 159-190 dans MANZANILLA L. & L. LÓPEZ LUJÁN, 2000 66

ELLIOTT M., 2005 67

FAUGÈRE B., 1991 : 55-58 68

TALADOIRE E. & B. FAUGÈRE-KALFON, ibid. : 63 69

HERS M.A., 1989 dans TALADOIRE E. & B. FAUGÈRE-KALFON, ibid. 70

BRANIFF B., 1989 71

DURANT-FOREST J. de, 2008 : 39-43 72

MICHELET D., G. PEREIRA & G. MIGEON, 2005

37

B. Dynamiques culturelles dans la région de Zacapu

La région de Zacapu semble présenter un exemple concret de la fluctuation de la

frontière de la Mésoamérique73. En effet, la chronologie des occupations, l’architecture, et

les styles céramiques, confortent la thèse d’un mouvement progressif des populations du

nord vers le sud74. Alors que les sites de la zone méridionale de l’aire géographique étudié

par le CEMCA datent du postclassique dans leur majorité, ceux de Vertiente Lerma sont plus

largement datés du classique.

Le malpaís de Zacapu, situé au nord-ouest de la ville actuelle, est particulièrement

riche en vestiges de structures préhispaniques. Pourtant, les malpaís, dont l’étymologie

espagnole n’est pas trompeuse (mal = mauvais ; país = pays), ne sont guère propices à

l’installation humaine. Constitués d’anciennes coulées de laves, ils sont très peu adaptés à la

mise en place d’une agriculture efficace. C’est cependant là que décident de s’implanter les

populations tarasques du postclassique peu après 1250 apr. J.-C.(phase Milpillas), qui

n’hésitent pas à déplacer d’impressionnantes quantité de terre pour nivelé l’espace et le

rendre apte à la construction. On y retrouve les plus gros sites comme El Infiernillo, qui

couvre 140 hectares et présente 1150 structures d’habitation et 22 temples-pyramides, ou El

malpaís Prieto, qui s’étend sur 50 hectares avec presque 1000 fondations de maisons et 14

temples-pyramides75. À la même époque (phase Tariacuri), à une trentaine de kilomètres au

sud-est, le bassin de Pátzcuaro connait une certaine effervescence avec la mise en place

successive des grands centres tarasques d’Ihuatzio, Pátzcuaro, Urichu, Erongarícuaro et

Tzintzuntzan76. Ce bouillonnement culturel reflète l’émergence de l’État tarasque qui sera

plus tard centralisé autour de sa dernière capitale, Tzintzuntzan.

À la fondation relativement brutale des sites du malpaís de Zacapu, correspond

probablement un phénomène de colonisation à la suite d’un mouvement de population. La

contemporanéité entre la disparition d’une grande partie des sites de la région Vertiente

Lerma et le peuplement de ceux du malpaís, laisse penser que les occupants des premiers

sont les fondateurs des seconds77. On aurait ainsi déplacement des populations depuis le

73

FAUGÈRE B., 1996 : 133-140 74

MICHELET D., G. PEREIRA & G. MIGEON, 2005 75