Le miniere di ferro di Canzo (Como)

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Le miniere di ferro di Canzo (Como)

It

RASMI 1989, XLIII-XLIV

LE MTNTERE DI FERRO DI CANZO (COMO)(Tavv. LXV-LXIX)

Premessa.Nel 1423 il Duca di Mitano Filippo Maria Visconti aveva iniziato una politica espan-

sionista allo scopo di raggiungere il predominio sugli altri stati italiani. Tuttavia lagrave sconfitta infertagli dai Veneziani a Maclodio nel 1427 e la seguente pace diFerrara (1433) posero momentanemante fine al conflitto e stabilirono il passaggiodelle città e dei territori di Bergamo e Brescia alla Repubblica Veneziana.La guerra riprese poco dopo alimentata dal problema della successione al regno diNapoli. Anche questa fase del conflitto si stava volgendo a danno dei Visconti, quandoil passaggio del capitano di ventura Francesco Sforza ai Milanesi (passaggio ottenu-to tramite la promessa del Marchesato di Cremona ele nozze con Bianca Maria Vi-sconti) indusse i contendenti alla pace di Cremona (1441), dopo la quale il Viscontiriuscì a far salire sul trono di Napoli il suo candidato, Alfonso d'Aragona.Nel 1447, in seguito alla morte del Visconti, a Milano venne proclamata la Republi-ca Ambrosiana, che verrà abbattuta nel 1450 dallo Sforza che si proclamerà Duca.Costui riprese subito la guerra contro Venezia, che terminò nel 1454 con la pace diLodi che sancì, tra le altre cose, il definitivo passaggio di Bergamo e Brescia, nonchèdei bacini minerari posti nei territori di queste città, alla Serenissima.Nel corso del XV secolo Milano era in piena ascesa economica, grazie anche allapolitica dei Visconti prima e poi degli Sforza. In particolar modo vi erano intensirapporti commerciali con la Germania. Nell'ambito di questa fioritura economicala ricerca mineraria e la produzione di metalli ebbero un particolare impulso. Ciòvenne determinato anche dal fatto che gli armaioli milanesi erano diventati i primid'Europa ed il loro prodotto era forse la principale merce d'esportazione dell'indu-stria milanese; le loro botteghe e succursali vennero aperte non solo negli altri statiitaliani, ma anche in Francia, Spagna, Inghilterra ed Austria. E chiaro quindi che

tra il Duca e gli armaioli milanesi si era venuto a creare un rapporto preferenziale,per cui se da una parte il Duca li favoriva con una politica protezionista ed in ognialtro modo, dall'altra riceveva da costoro aiuti economici e sostegni politici.Tra gli armaioli milanesi del XV secolo quelli che raggiungero il maggior grado diricchezza e potenza furono i Missaglia.Tuttavia il Ducato di Milano soffriva di una grave caÍenza di metalli grezzi: persigli importanti bacini minerari bergamaschi e bresciani, gli rimanevano solo quellidella Valsesia, delle rive occidentali del lago di Como e della Valsassina, per noncontare alcuni altri giacimenti di minore importanza. Anche se talvolta si traftavadi estesi giacimenti (come nel caso del Monte Varrone in Valsassina), il loro sfrutta-mento poneva dei problemi. Mentre alcune zone, quali la Valsesia, erano ancora inbuona parte inesplorate dal punto di vista minerario ed è proprio in questo periodoche iniziano i primi timidi tentativi ufficiali di ricerca, i giacimenti in provincia diComo presentavano alcuni problemi relativi allo sfruttamento ed al trasporto del me-tallo grezzo a Milano, dato che spesso mancavano le strade atte al passaggio di carri.Talvolta i giacimenti erano situati ad alte quote per cui il trasporto del minerale a

valle poteva essere effettuato solo durante una parte dell'anno, inoltre queste eranozone difficilmente controllabili dalle autorità e si trovavano molto vicine al confinesvizzero (si vedano ad esempio le lotte per il possesso della Valsassinatrai Venezianie i Lombardi nel corso del XV secolo, I'irruzione svizzera in questa valle nella primametà del '500 e così via).Il Ducato poteva importare metalli dalle terre minerarie venete, ma questa fonte d'ap-provigionamento era aleatoria, poichè sempre legata alla situazione politica fluidae mutevole e poteva interrompersi in qualunque momento. Il Ducato di Milano pun-tava dunque al raggiungimento di un'autosufficienza nella produzione di metalli grez-

zi.

- Per questi motivi e per I'elevato costo del metallo grezzo causato dalla forte inciden-za delle spese di trasporto e dalle precarietà delle fonti si faceva anche ampia raccol-ta di metalli vecchi che venivano rifusi.Il territorio della Corte di Casale, di cui Canzo era il capoluogo, non era atto all'a-gricoltura, ma solo all'allevamento, in particolar modo di ovini e caprini, ed i cerealidovevano esservi importati, non essendo la produzione locale sufficiente al fabbiso-gno della popolazione. Tale deficienza agricola può essere stata determinante nellosviluppo di una precoce attività artigianale e più tardi industriale nell'area, anchese, naturalmente, fu causa di fenomeni migratori.A questo proposito è interessante leggere la supplica inviata nel 1565 dagti uominidella Corte di Casale per ottenere il permesso di poter fare una fiera ed un mercato.A parte il tono lacrimoso, comune nei documenti di questo genere, i motivi dellapovertà della zona sono chiaramente espressi:"Gli huomini della Corte di Casale del ducato de Milano habitano nelli più sterili,et montuosi lochi che siano nel ducato lontani dalla cità de Milano di cerco trentamillia, et sono di modo impoveriti parte per la detta sterilità, et parte per gl'infiniticarichi imposti dalla Camera di Vostra Maestà et dalla comunità di Milano di mane-ra che più no' puono habitar a casa loro senza qualche aiuto, et socorso, et già granparte di loro hanno cominciato andarsine altrove fuori del stado." (t).Filippo II di Spagna, signore di Milano, inviò da Madrid il suo assenso alle richiestedi questi supplicanti.Le attività siderurgiche e minerarie di Canzo sono strettamente collegate aquelle dellafamiglia Missaglia.I Negroni da Ello, detti Missaglia (o Missalia), furono la più importante e ricca fa-miglia di armaioli milanesi (2).Nel 1450 erano diventati fornitori delle armi per la corte ducale; pur essendo già digrande ricchezza e potenza in questo modo potevano vantare dei crediti nei confron-ti della corte (che per altro tendeva apagare sempre con grande ritardo, quando pa-gava) e ottenere quindi ogni sorta di aiuti e facilitazioni dal Duca di Milano, che,ovviamente, non poteva rimanere sordo a loro eventuali richieste. Nel 1476 per que-sta loro carica ricevevano un appannaggio di 144 fiorini annui.Sarebbe troppo lungo delineare in questa sede le vicende della famiglia Missaglia,per cui rimandiamo il lettore alle opere citate nelle note. Accenneremo solo breve-mente a quei fatti che possono aiutarci a comprendere la storia delle miniere e delforno di Canzo.Artefice principale della fortuna dei Missaglia fu Tomaso (m. 1469), ma il massimoimpulso, fioritura delle attività ericchezza della famiglia lo si ebbe quando Antonio,uno dei numerosi figli di Tomaso, resse le sorti dell'azienda.Dopo la sua morte (avvenuta nel 1496/97) le liti tra i fratelli rimasti avvieranno ilrapidissimo processo di declino di una famiglia che, per ricchezza, è stata paragona-ta ai Fugger, e ne causeranno in breve tempo il tracollo. Tale crisi sarà accelleratadalla stessa situazione politica e dai tempi burrascosi che si avranno dopo la deposi-zione di Lodovico il Moro ad opera di Luigi XII d'orleans (l4gg).A Canzo esisteva già un forno fusorio, esso viene citato in un documento della re-pubblica Ambrosiana datato al 1448, non sappiamo però se si limitasse a rifondere

1t; A.S.M., Commercio p.a., 159.(2) Sui Missaglia, vedasi:J. GELLI, G. MORETTI: I Missaglia e Ia lo-ro caso, Milano, 1903.E. MOTTA: GIi armaiuoli milanesi nel perio-do visconteo-sforzesco, in Archivio StorioLombardo, 1914, pp. 187-232.B. THOMAS, O. GAMBER: L'arte milone-

se dell'armatura, in Storia di Milano, Mila-no, 1958, vol. XI, pp. 699-830.Inoltre per un'opera generale sulle attivitaestrattive e siderurgiche nel Ducato di Milano:A. FRUMENTO: Imprese lombarde nello sto-rio della siderurgia itoliana, Milano, 1963, vol.II.

scarti di metalè possibile prcgrazie al qual,

Si tratta di unii fratelli Pelizzdella località"Humiliter ex

donine fratrutte una, et Antstatis mediolalrentij de bustipertinere et sp

dum teneri etcaetera prout ì

cumque dicti e

tentie intrand:voluissent intrdicti Antoniusca viginti v [inlib [us] et prolcerent dictamsententias nisitia vestra digripsos insultatcearum pennaneat in possesprivati quod :

Possiamo legivi fosse qualcpersonale (set

al punto da fz

sesso, dato chInoltre ricordpiù tardi commento alludaforse anche e

La più anticasaglia, in con:

si legge che ini fratelli Gabrte e gli uomiristrumento roinaio 1461.Nel documen'estrarre e lavcnità di Canzori seu fodi far

(3) C. croRcE:no 1961, p.129.Il quale osserva cpo tramite il ricicl

scarti di metallo o sfruttasse già i giacimenti ferriferi di quella località, anche se nonè possibile provare tale ipotesi con certezza assoluta; tuttavia, esiste un documentograzie al quale questa supposizione prende forza (3).Si tratta di una supplica indirizzata al duca di Milano Francesco I Sforza nella qualei fratelli Pelizzoni chiedono l'intervento delle autorità per tutelarli nel loro possessodella località Roncaiolo, dove appunto si trovano le miniere (a):"Humiliter exponitur parte vestrorum fidelium servitorum donati petri [roxine] etdonine fratrum et sororum de pelizonibus de canzio, quod in o [mneì] intèr eos put-te una, et Antonium, et Leonardum frates de Mar fliano] per vicarium vestri pòte-statis mediolani lata fuerit sententia de consilio sapie [ntis]1égum doctor domini Lau-rentij de busti in qua declaratum fuit qua [petia] terre ubi dicitur ad ronchayrolumpertinere et spectare et fore obliga tam exponentibus et dictos Antonium et Leonar-dum teneri et debere dimi [ttere] relassare ipsis exponentibus dictam petiam terre etcaetera prout in dic_ta se [ntentiallata de anno curso MCCCCLVI die iertio Augusti,cumque dicti expo [nentes] noviter impetrassent preceptum im executionem dictè sen-tentie intrandi in [possessionem] dicte petie terre et quod manutenerentur in ea etvoluissent intrare cum [servis] et famulis et personis in talibus necessarijs. Ecce quoddicti Antonius et-Leonar [dus] et quidam Blancus de marliano una cum personij cir-ca viginti v [im] faciendo armati cum balistris et aliis armis offensibilibús et deffesi-lib [us] et prohiberunt et vetaverunt ipsis esponentibus, et servitoribus et aliis ne fa-cerent dictam executionem et cum talia non sint toleranda et vanum esse obtineresententias nisi essent qui exequerentur eas, humiliter supplicant, quantenus excellen-tia vestra dignetur committere Capitaneo vestro iustitie vel cui placet quod contraipsos insultatores et qui unionem fecerunt ut supra procedat et eoipuniatialiter quodearum penna ceteris transeat in exemplum. Eosque supplicantes ponat, et manute-neat in possessione dicte petie terre. Alioquin ipsi remanebunt sfortiati et iure suoprivati quod non creditur fore de mente dominationi vestre.',P.ossiamo legittimamente supporre, in base a questo documento, che in questo sitovi fosse qualche sorta di attività la quale non solo richiedesse la presenia di variopersonale (servis et famulis), ma anche risvegliasse le cupidige dei fratelli Marlianial punto da farli intervenire con una banda di armati alló scòpo di entrarne in pos-sesso, dato che il luogo, di per se stesso, non presenta motivi di particolare interésse.Inoltre ricorderemo che anche i Pelizzone erano armaioli ed uno di essi compariràpiu tardi come socio dei Missaglia; tutto quindi farebbe pensare che questo docu-mento alluda ad un tentativo violento d'impossessarsi degli impianti siderurgici, eforse anche estrattivi, posti in località Roncaiolo.La più antica notizia riguardante le attività minerarie presso Canzo e la famiglia Mis-saglia, in connessione a tali attività, è contenuto nel Registro Ducale n.5l p;, dovesi_legge che in data 18 maggio 1462 Francesco Sforza conferma i patti interòorsi trai fratelli Gabriele ed Antonio Missaglia "de Ello" e Filippo "de Hèrb a" dauna par-te e gli uomini della comunità di Canzo dall'altra. Tale patto era contenuto in unistrumento rogato dal notaio milanese "Johanne Sanctu Oétta Torre", in data 13 gen-naio 1461.Nel documento ducale veniva concessa ai due fratelli Missaglia l'autorizzazione diestrarre e lavorare qualunque genere di metallo si trovasse nelterritorio della Comu-nità diCaryo (... "actionem, et rationem et honorantiam cavari et fodiendi, et cava-ri seu fodi faciendi"... di "quodcumque genus metallorum"... in tutto il ierritorio

(3) G. GIORGETTI: Le armi antiche, Mila-no 1961, p. 129.Il quale osserva come il ferro ottenuto al tem-po tramite il riciclaggio di rottami fosse di qua-

lità inferiore rispetto a quello ottenuto dallafusione del minerale.(4) A.S.M., Famiglie, 127.1s; l.S.M., Registro Ducale 51, ff. 594-596.

-I

i

;I

I

I

I

i

"Canz7j"... e "in casalibus Vallassinae"... "ubi et in quibus ipsum metalum, seuvenas ipsorum metalorum ipsum quibus metalum fabricari et fabricari faciendi: etad materiam propriam metali reducatur sine ullo proximos impedimento ac etiamIus facultatem, et actionem conducatur, et demandatur ad ipsa loca in quibus ipsismetali fabricari contiget"...).La stipulazione di un patto di questo genere sottintende il fatto che i fratelli Missa-glia avessero già scoperto I'esistenza di una vena metallifera nel territorio di Canzoe che quindi, oltre ad averne deciso lo sfruttamento, avessero in programma altrericerche allo scopo di individuare eventuali nuovi giacimenti.Evidentemente avevano stabilito di procedere in loco alla fusione dei minerali scava-ti, al fine di trasportare a Milano, nella loro fabbrica, il metallo già semilavorato.Cio risultava di particolare comodità, infatti gli impianti siti aCanzo potevano sfrut-tare senza problemi l'energia idraulica del vicino torrente Ravella, per i magli e muli-ni che frantumavano il minerale e battevano il ferro gîezzo ottenuto dalla prima ri-duzione del minerale stesso, e i boschi che fornivano il carbone necessario ai forni,oltre al legname'usato per i vari macchinari e per I'armatura delle gallerie minerarie.Ricorderemo che il Filippino "de Herba", figlio di Donato, citato in questo e in altridocumenti, era un procuratore dei Missaglia, ovvero un "negotium suorum gestor"(9.Tuttavia prima di ottenere la concessione ducale per I'estrazione di minerali pressoCanzo, il Missaglia aveva inviato la seguente supplica al Duca di Milano (7):

"Requisitio Antonij Missalieperche nel tempo de la guera, per lo grande manchamento de ferro darme, che aloraera a Milano, per le frequente et continue inhibitione facevano li veniziani de lassarcondure ferro in queste parte lo nostro Illustrissimo signore cum grande istanza, dis-se, ad Antonio missalia industriarsse, quanto gli fosse possibile de trovare modo,et ora de podere fare fabricare ferro, et maxime darme insu lo suo dominio, per nonstare ad tanta subiectione de ferro, onde dicto Antonio, attento lo grande desideriodel prefato Signore cum grande Industria spexa et faticha ha trovato uno monte nelterritorio de Canzo de la plebe de Inzino del ducato de milano, dal quale per expe-rientia facta, per dicto Antonio se scavara bona vena per fabricare, ferro, et maximedarme, et qual monte cum li boschi necessarij ad hoc, dicto Antonio una insiemacum Filippo da Herba ha havuto plena, et ampla concessione, et dominio per pub-blico Instrumento, dal console, et homini de la ditta terra de Canzo, onde dicto An-tonio et filippino richedono le infrascritte cosseprimo perchè se dubita che ditti console et homini non possiano fare alienatione al-cuna del ditto monte et boschi senza licentia de la Signoria sua per li statuti de mila-no cossi disponenti, ditto Antonio, et filippino richedono dal prefato per la confir-matione de la ditta concessione facta, ut supra.Item per grande spexa bisogna sostenire la Imprexa de fare fabricare dicto ferro perfare furni maglj, carboni, et altre spexe. Richedono ad antonio de quella soma dedinari pare a sua Signoria in passato aut saltem in lo credito ha dicto antonio cumla Signoria sua.Item ad tolendum omne dubium Richedono che quelo ferro se fabricara del dictomonte se possa condurre, et dispensare per lo ducato de milano senza pagamentode datio de mercantia, como vole, et dispone lo dato magistrato ala camera de limagistri del Intrate.Item richedono che similiter quelo ferro se fabricara ut supra se possa condure allacita de milano senza paghamento de datio, cossi de ferraretia como de mercantia,

1o) Sui de Erba:V. LONGONI: Ze corti medioevali dell'alto

Lambro, Lecco, 1987, pp. 86-88.(7) A.S.M., Sforzesco, 672.

como, è iusto, et co

Item perchè dicta tetantonio et filipino, Iterra de Canzo someavaria fosse impostzmagistri necessarij a

Item perche li Signochi ove se trovano siltione ali ditti hominial bene et utile de 1r

Item perche dicti hor

ogn anno et per la ltala Signoria sua se d

cum la Signoria suadicto sale a pocho aIl "Regulatore et Mvole ad ogni singolaviavano in data 26Uno dei motivi per c

determinato dall'estche avrebbe favoritclato, come avveniveMalgrado l'appoggirspettato alla comunbene per i MissagliaSimonetta, autore dco, il famoso segrel

"Magnifice dominede la iurisdictione dcesso per publico intvata per lo detto Atla prefata madona Ichano conturbare dr

al potesta, consulliquello una volta hatdel detto Antonio. (modo che anchora I

potesta consulli et hne quello una voltaLuchina." (e).

La lettera del Missidi Milano inviava le

ti ('0):"Diletti mieiNoi habiamo ad unsione de certi boschne piace, et per risl

1a; A.S.M., Famiglie, l,(e) Questa supplica, noni primi di maggio e i pri

interessante osservare cl

cialmente iniziati i lavot

como, è iusto, et conveniente essendo fabricato in ducato de milano.Item perchè dicta terra de Canzo è molto sasosa, et sterile de biada. Richedono dictiantonio et filipino, gli sia concessa libera licentia, de condurre ogni anno alla dictaterra de Canzó somé CCCC de biade, senza pagamento alcuno de licentia, o, daltraavaria fosse imposta, et hoc per mantenire la grande multitudene de lavoranti, et

magistri necessarij al mestere de fabricare dicto ferro.Item perche li Signori soliono fare alcune preheminentia, et exemptione a quegli lo-chi ove se trovano simil cosse: fu pregato la Segnoria sua se degna fare alcuna exemp-

tione ali ditti homini sempre se possiamo laudare dal prefato Signore et industriarsseal bene et utile de la Signoria sua et'de la dicta cita de milano.Item perche dicti homini sono poverissimi, et sono taxati in stara circa CLX de salle

ogn anno et per la loro inhabilitate patiscono grande robarie dicto antonio supplicauia Sigttoria iua se degna assignarli ogni anno dicto salle lo credito ha dicto antoniocum 1à Signoria sua il qual di poy supportara dicti homini secundo poteranno levare

dicto sale a pocho a pocho, et la Signoria sua per questo non haverà danno alcuno."Il "Regulatòre et Magistri" delle entrate ducali, dopo avere dato un parere favore-vole ad ogni singola richiesta del Missaglia contenuta nella presente supplica, la in-viavano in data 26 aprile 1462 al Duca di Milano per la ratifica finale.Uno dei motivi per cui il Duca era così favorevole all'attività dei Missaglia era anche

determinato dall'estrema vicinanza di Canzo a Milano e dalla facilità del percorso

che avrebbe favorito il trasporto del metallo nel capoluogo e non lo avrebbe ostaco-

lato, come avveniva in altri casi.Malgrado I'appoggio ducale e la speranza diun alleggerimento del caricofiscale, pro-spettato alla comunità di Canzo, in questa località le cose non andavano del tuttobìne per i Missaglia; infatti quello stesso anno inviarono una supplica a Giova_nni

Simonetta, autorè di una storia sforzesca e, cosa ben piìr importante, fratello di Cic-co, il famoso segretario ducale (8):

"Magnifice domlne Johanne Simoneta. Li homini da Canzo de la plebe da Inzinode lalurisdictione de la magnifica madona Luchina dal Verme, hanno dato et con-

cesso per publico instrumento ad Antonio Missalia li boschi, et la vena del ferro tro-vata per lò detto Antonio in li monti de la detta terra da Canzo, et confirmato per

la préfata madona Luchina, et perche per alchuni invidiosi de questa opera che cer-

chàno conturbare detto Antonio. La prefata madona Luchina ha scripto novamente

al potesta, consulli et homini da Canzo como appare per la 9opia, che observanoquèilo una volta hanno promesso al detto Antonio non havendo rispecto a li emullidel detto Antonio. Onde ditto Antonio vi pregha caramente che si degnate observaremodo che anchora 1o prefato Illustrissimo nostro signore se degna scrivere al dettopotesta consulli et homini daCanzo che omnino observano mandano ad exchecutio-ne quello una volta hanno promesso ut supra, et como ha scripto la prefata madonaLuchina." (e).

La lettera del Missaglia fece ben presto il suo effetto, e il 22luglio 1462 il Ducadi Milano inviava la seguente lettera alla comunità di Canzo e ai suoi rappresentan-

ti (10):

"Diletti mieiNoi habiamo ad uno tratto inteso duoe cose de vuoi. Luna che haveti facto conces-

sione de certi boschi et monti ad Antonio del Misaglia, et Philippino da Herba, che

ne piace, et per rispecto de ditti Antonio, et Filippino, quali havemo carissimi, et

1a; A.S.M., Famiglie, l2l.(l) Questa supplica, non datata, si colloca trai irl-i di miggio e i primi di luglio 1462. Èinteressante osservare che, pur essendo uffi-cialmente iniziati i lavori solo da pochissimo

tempo, vi erano già problemi di ordine pub-blico abbastanza gravi se una prima azionecontro di essi, condotta da Luchina dal Ver-me, non approda a nulla.1to; A.S.M., Sforzesco, 673.

anche perche cognoscemo tale concessione per la vena del metallo dovere sporgereutile avuoi, et al stato meo, laltra che per alcuni emuli de li prefati Antonio,et Phi-lippino se certa volete fare che vuoi non attendati quello che una volta haveti promi-so, et questo mi dispiace, et per casone de loro Antonio et Philippino, et anche devuoi per I'honore di quali gli va in non stare ne le convenzione fatte et pero vi habia-mo con questa mea voluto confortare che a mea contemplazione ultra li detti rispectivi piacia volere attendere le promesse per vuoi fatte, si come ogni honesta vuole,questo dicemo a vuoi homini: confortando anchora li potesta, a fare che dicte con-venzione si exequiscano, non obstante che sapiamo che per quello che te ha scriptola magnifica madonna Luchina dal Verme, te vederai essere attenuto di farlo, utiu-pra."La contessa di Sanguineto, Luchina dal Verme, era stata coinvolta nella vicenda deiMissaglia, poichè, essendo la castellana di Monguzzo, aveva I'autorità di giustiziaesecutiva sugli uomini della Corte di Casale, di cui Canzo era parte (tt).Questo genere di lamentele inviate dai vari metallieri all'autorità centrale è assai co-mune anche nei secoli successivi. Sono diverse le componenti che possono aver de-terminato queste azioni di sabotaggio contro le imprese minerarie, ad esempio la ge-losia tra i metallieri, o aspiranti tali, che prezzolavano e sobillavano individui checompivano scorrerie a danno dei rivali; la stessa fantasia popolare che spingeva lagente a pensare che dalle viscere dei monti si ricavassero inaudite e talvolta illecitericchezze, forse anche con I'aiuto di creature non di questo mondo, come gli gnomi,ma anche il fatto che taluni impresari minerari talvolta arrivavano a costringere imalcapitati abitanti dei villaggi a prestarsi come mano d'opera per i lavori pitr fati-cosi, quali, ad esempio, il trasporto di minerale dalla miniera ai forni; e, non perultimo, il fatto che gli addetti ai lavori minerari-metallurgici erano degli immigiatie questo poteva creare dei forti attriti con le popolazioni locali (t2).Infine possiamo osservare anche il fatto che tali lamentele sembrano manifestarsicon maggiore frequenza quando le imprese minerarie versano in cattive condizioni.Potevano forse costituire una giustificazione, in parte fittizia, usata dai metallieriper giustificare le crisi nella produzione.Il primo agosto 1470 Damiano, uno dei fratelli Missaglia, e il solito Filippino de Er-ba stipularono in Milano, al Broletto Nuovo, un patto con Giuseppe, deito Zambo-no, figlio di Tonollo, di Vallenera (Valnegra presso Lenna, Bergamo) ed abitantein una località della pieve di Vimercate e Bormindo de Petrazzolo, figlio di Leme,di Valcamonica, abitante nel monastero di Basiano presso Pontirolo (Bergamo). Idue lavoranti avrebbero dovuto provvedere all'approviggianamento del carbone peril forno e la fucina con maglio "de ponte situm in territorio dicti loci de canzlo"e a lavorare il metallo. Avrebbero percepito soldi 4 per ciascun peso di ferro dolce("ferrum ladinum") lavorato, mentre "pro laborando azallo" gli sarebbero stati datisoldi 4 e mezzo al peso. Inoltre durante le fusioni il salario era di lire 12 ogni venti-quattro ore (data la delicatezza dell'operazione di riduzione del metallo dal mineraleera necessario prestare una continua e costante assistenza al forno per tutto il perio-do in cui era acceso, che era diviso in cicli detti ore. Ogni "ora di forno" compren-deva un giorno e una notte, cioè ventiquattro ore reali). Avrebbero lavorato in totale

1tt; ll 15 aprile 1366 Galeazzo II Sforza do-nò a Luchino dal Verme il castello di Mon-guzzo e numerosi altri beni posti nella Cortedi Casale:C. SANTORO: La politicafinanziaria dei Vi-sconti, Milano, 1976, p. 162.1tz; Si veda, ad esempio, la grida del 169l infavore dei d'Adda:

M. TIZZONI: I d'Adda come metallieri, inLa famiglia d'Adda Salvaterra e la Valsesia,Varallo Sesia, 1986, p. l4l. Sul trasporto for-zoso di minerale:ld.: Alcane notizie sugli scavi minerari ad AIa-gno nel XVI secolo, in Bollettino Storico Ver-cellese, 2, 1987, p. 57 e 59.

500 pesi di ferrche gli sarebbrE di particolarrvalli Brembaniesperte nelle anelle altre partZambono e Bc

cessivi, di "agrne, della qualedi qualche polNel giugno 14'

ad Antonio Mle attività sider(to).Non abbiamo

1

mus, et indefes(tt):"Illustrissimi r

Intendo chel (corte de caxa jin feudo per la

dre. In la qualferro per la verfare forno daa quella et etizterreni, et prat:dono grandissilista introclusaquel tentamentnetiani, qualli

1

da questo statrparte a Milan<che gli Venetiarnecessario a M

(r3) A.S.M., NotaBrenna.Il documento in q

E. MOTTA:1914,maestranza minerasche sin dal XIVR. CERRI: Minatcle valli di Lanzo st

corso di stampa. Ini, migratori nei s

nonchè sul ruoloM. TIZZONII Ghda o Locarno nel )dell'attivita minersesia", Varallo, IPer quanto riguarrnel documento in qche per peso (pexo)nese, pari a kg. 8,cho) è un'unita di'1r+; J. GELLI, G.p. 52.

sporgere

, et Phi-veti promi-et anche de

vi habia-nspectlvuole,

dicte con-ha scripto

farlo, ut su-

vicenda deidi giustiziat).

e assal co-aver de-rio la ge-

ividui chespingeva la

illecitegli gnomi,

più fati-e, non perimmigrati

ifestarsicondizioni.

metallieri

no de Er-Zambo-abitante

di Leme,o). I

bone perde canzio"ferro dolce

stati datiogni venti-

mineraleil perio-

'compren-to in totale

metallieri, ine la Valsesia,trasporto for-

ad Alo-Storico Ver-

500 pesi di ferro e 100 di acciaio; s'impegnavano a fare carbone nei boschi di Canzo,che gli sarebbe stato pagato nell'ordine di sei denari a sacco.È di particolare interesse osservare che le due maestranze ingaggiate provengono dallevalli Brembana e Camonica; due aree da cui per secoli sono emigrate maestranzeesperte nelle attività siderurgiche ed estrattive, che erano molto richieste non solonelle altre parti del Ducato di Milano, ma anche in Piemonte, Emilia e Toscana.Zambono e Bormindo sembrano ricoprire già il ruolo, assai comune nei secoli suc-cessivi, di "agenti", ovvero di maestranze che assumevano praticamente la direzio-ne, della quale erano i soli a rispondere, di impianti minerari e siderurgici al soldodi qualche potente "metalliere" 1tr;.Nel giugno 1472la Camera ducale, essendo Duca Gian Galeazzo Sforza, vendettead Antonio Missaglia il feudo della Corte di Casale, anche allo scopo di favorirele attività siderurgiche di quest'ultimo, evidentemente ben viste anche dallo Sforza(to).Non abbiamo più notizie sull'argomento sino al,24 aprile 1480, quando il "fidelissi-mus, et indefessus" Antonio Missaglia inviava alla Corte ducale la seguente supplica(tt):"Illustrissimi et excellentissimi principesIntendo chel Conte petro del Verme cercha de havere da le signorie Vostre la miacorte de caxa jurisdictione separata de la pieve de Inzino, quale me venduta, et datain feudo per la felice bona memoria quondam duca Galeaz vostro consorte, et pa-dre. In la quale ultra el pagamento de quella per mandare ad effecto la Minera delferro per la vena del ferro chio trovato in li monti de la dicta corte de caxa, ho factofare forno da corare dicta vena del ferro, Maglij, et molti altri hedificij necessarija quella et etiam comprate molte moline, et lo chi per fare molti maglij, et etiamterreni, et prati per havere victualia, per uso de la stessa minera del ferro, che assen-dono grandissima somma di denari cum lo valore de la ferrera, como appar per unalista introclusa, et questo per il bixognio del mio exercitio de le arme, et hanche per-quel tentamento del prefato quondam duca Galeaz, per cavarsi de subiectione de Ve-netiani, qualli per ogni suspicione de guerra, o per havere tratta de biade aloro mododa questo stato, come e notorio vetano sempre de lassare condurre ferro da le loroparte a Milano, et ho conducto lopera a tale perfectione, che may se po dubitareche gli Venetiani possano assediare Milano de fero, et maxime ferro darme, chie moltonecessario a Milano et mo che me tollesse lo dominio de li homini, de la soprascripta

1rr; A.S.M., Notarile 1423, notaio GiacomoBrenna.Il documento in questione è menzionato in:E. MOTTA: 1914, op.cit. Sull'emigrazione dimaestranza minerarie e siderurgiche bergama-sche sin dal XIV secolo vedasi:R. CERRI: Minotori e îonditori di Postua nel-le valli di Lanzo sul finire del XIV secolo, incorso di stampa. Mentre sugli stessi fenome-ni, migratori nei secoli XVI, XVII e XVIII,nonchè sul ruolo dell'agente, si rimanda a:M. TIZZONI: Gli agenti minerari dei d'Ad-da a Locarno ne|XVIII secolo, in "Momentidell'attività mineraria e metallurgica in Val-sesia", Varallo, 1988, pp. ll-59.Per quanto riguarda, le unità di misura citatenel documento in questione possiamo osservareche per peso (pexo) deve intedersi il rubbo mila-nese, pari a kg. 8,169826, mentre il sacco (sa-cho) è un'unità di volume pari a I .225,10332.1ta; J. GELLI, G. MORETTI: 1903, op.cit,p. 52.

In tale documento si legge: "proseguendo inquella ferrareza risulterà grande honore al Sta-to et asai utilitate al entrate oltre la comodi-tate ai subditi in quelle parte".Il feudo che comprendeva le terre di: "Can-tij, Castellini, Castri martiris, Puserbij, Lon-goni, Cassinae de Comezano, Cassinae deMorduxio, Cassinae de Casate cum molendi-no della reta, Cassinaea de Buffalora, et Cas-sinae de Campo Lungo, et Curiae Casalis" edera stato ceduto dal Duca di Missaglia in cam-bio di "nonnulla bona que habet in zardinonostro post castrum nostrum Mediolani per-ticarum ducento quinquaginta novem tabula-rum quattordecim, pedum duorum et oncia-rum duarum".1ts; A.S.M., Autografi, 231/2.Purtroppo non è stato possibile reperire la "li-sta introclusa", a cui si allude nello scritto delMissaglia, che doveva contenere probabilmen-te utili informazioni sugli impianti.

- corte de caxa, me faria grandissime Jniuria et iniustitia, et ogni cose me anderianodisperse, et faria la mia desfactione, et per tanto suplico humelmente ale excelenteVostre, che se degnano dare ripulsa al prefato Conte petro, et non desturbarme inquesta mia opera, et si pur lo prefato conte per i suoi appetiti, volia la suprascriptacorte de caxa, et la voglia comprare in siema con la suprascripta ferrera, et le suepertinentie, con li altri tuti hedificij, lochi, et terreni pro ut supra, me lo facia inten-dere, ma le Signorie Vostre non me fatiano Iniuria, nec me disturbano quello cheuna volta me dato per lo prefato quondam duca Galeaz, et confirmato, per le prefa-te Vostre Signorie ale quale devotamente me recomando, et Dio le conserva in felicistato,Ex Mediolano die XXIIII Aprilis 1480.Eiusdem Dominations Vestrae fidelissimus, et indefessus servitor Antonius Missaliacum debita recognitione."Il conte Pietro dal Verme, figlio di Luchina, evidentemente aveva compiuto alcunipassi presso la corte ducale al fine di entrare in possesso del feudo della Corte diCasale, di proprietà dei Missaglia, forse perchè invidioso del potere e delle ricchezzedi costoro e, più probabilmente, perchè si sentiva defraudato di qualcosa che pensa-va gli spettasse di diritto. Per parare il colpo il Missaglia riesuma il miraggio dell'au-tgrchia metallurgica, che doveva avere ancora numerosi sostenitori a corte.E inoltre interessante osservare che il Missaglia si attribuisce la scoperta della venametallifera di Canzo; non penso che fosse stato lui in persona ad effettuare la sco-perta, ma, più probabilmente, uno dei prospettori che dovevano essere alle dipen-denze della famiglia. Era anche possibile, come abbiamo visto, che I'estrazione delmateriale da fondere fosse già stata intrapresa prima dell'arrivo dei Missaglia, che,oltre a notificarla al Duca, avrebbero ripreso gli scavi su scala maggiore.Infine ricorderemo che la supplica è inviata ai principi al plurale, poichè d,al l4G7al 7 ottobre 1480 vi fu la reggenza di Bona di Savoia e di Cicco Simonetta, per GianGaleazzo, figlio di Bona e di Galeazzo Sforza.Evidentemente la supplica del Missagia ebbe il suo effetto, poichè egli riuscì a man-tenere il suo feudo contro il bellicoso conte dal Verme.Non abbiamo altre notizie sino al29 ottobre 1496 quando i fratelli Giovanni Angeloe Sebastiano Missaglia, figli di Antonio, inviarono una nuova supplica al Duca (t6):"Li soy fidelissimi servitori Johanne Angello et Sebastiano fioli del quondam domi-no Antonio Missalia, per li crediti quali hano cum la ducale Camera, non hano altrasatisfattione che li dinari del salle levano li comuni et homini de la Corte di Casaliad loro impheudata titullo honeroso, quale ascende ad la summa de ducati trecentovel circa in anno quali dinari cum gran fatiga li schodono già alcuni anni fa, qualeexatione fano parte da Agustino Pelizone quale non vole pagare"...Evidentemente i Missaglia erano in una cattiva situazione finanziaria per il fatto chela Camera ducale non pagava i debiti che aveva nei loro confronti ed essi, meno abilidel padre, avevano problemi con il loro socio, Agostino Pelizzone, il quale evidente-mente teneva un comportamento scorretto dal punto di vista finanziario. E un pec-cato non conoscere il rapporto di parentela eventualmente esistente tra questo Peliz-zone e quelli precedentemente citati, come anche non sapere se e in che modo i Peliz-zone fossero stati associati ai Missaglia.È interessante notare come la famiglìa Missaglia nel giro di una gene razione fossepassata da una situazione di grande potenza finanziaria, tale che per la loro ricchez-za e prestigio potevano essere annoveratitrale piu potenti famiglie europee del tem-po, ad una condizione ben più modesta. Fu proprio nel tentativo di sanare la ormaiprecaria situazione finanziaria della famiglia che, nel settembre 1677, Marco Anto-nio Negroni de Ello, detto Missaglia, retrovendette alla Camera Ducale per L. 36.000il feudo della Corte di Casale, che venne acquistato dal marchese Enea Crivelli ('7).

1tz; A.S.M., Feudi Camerali, p.a. 225,708.

Inoltre nel l4Jducale per scominerarie di C

agitare gli anirdi Milano, Lu,di una lettera"Capitaneo ItLi mesi passatdel Missalia nr

alchune minerhesemo piacercitio, non solohavendo attestdesiderato cunalchuni insoletdiversi modi st

mare una cridiminere, ne è alo che ti spectet executore dda queste minper li ordini et

14 Martij 149

Diamo di segt

"Per parte de I

Anglo Duca c

Se notifica chr

Angelo et Seb

de ferro alla p

la grande utili'como ad bentfratelli perdorto desideratosua excellentitno commissoin minaciarli,acque boschi,ne ha prehesosiano talmentha reuscire etrato punire, e

lentie o alchuttere simili mat

ria sua che qr

habia notitia 1

lentie predicttet laltra mitàde questa cridiudice et execr

ste minere. Fa

doppo la sapr

(ra; l.S.M., Mi

anderianoexcelentebarme in:ascriptaet le sue

lnten-quello che

le prefa-in felici

uto alcuniCorte diricchezze

che pensa-dell'au-

della venala sco-

le dipen-ione delia, che,

dal 1467per Gian

i AngeloDuca ('6):

domi-hano altradi Casalitrecento

fa, quale

fatto cheabili

evidente-È un pec-

Peliz-i Peliz-

fossericchez-del tem-la ormai

Anto-L.36.000ivelli ('7).

Inoltre nel 1499 i Missaglia si vedono costretti a chiedere nuovamente I'interventoducale per scoraggiare nuove azioni di boicottaggio nei confronti delle loro attivitàmineraiie di Canio. Non è escluso che ci fosse anche il Pelizzone a contribuire ad

agitare gli animi dei compaesani contro i Missaglia. Ma anche questa volta il DucaOi Uitano, Ludovico il Moro, intervenne in loro favore con una grida e con l'inviodi una lettera al suo capitano (r8):

"Capitaneo Iustitie MediolaniLi mesi passati essendone facto intendere da Johanne Angelo et Sebastiano fratellidel Missalia nostri citadini Milanesi che in la Corte de Casale de la pieve de Incinoalchune minere de ferro se potriano redure alla perfectione che lavorariano ne pre-

hesemo piacere asay, cognoscendo de quanta commodità et utilità seria questo exir-citio, non solo al stato nostro, ma anche ali nostri subditi. Li quali cum ogni sludio

havendo atteso non perdonano ad spesa, ne ad fatica,le hano reducte allo effectodesiderato cum grandissimo nostro piacere. Ma perche havemo presentito esser statialchuni insolenti et presumptuosi in quelli paesi, ove sono queste minere, quali cum

diversi modi se sforzano impedire che dicte minere non lavorano, havemo facto for-mare una crida, quale havendo mandato ad publicare supra el loco, ove sono queste

minere, ne è ancliora parso mandartine qui incluso exemplo perchè exequischi quel-

lo che ti specta: elegendotene noy et constituendote per queste nostre terre Iudiceet executoie de li prèfati Johanne Angelo et Sebastiano in tute le cosse dependente

da queste minere. Per executione de la quale commissione farai quanto se disponepet ii ordini et decreti nostri secundo ad essi fratelli accaderà ricercarte. Mediolani14 Martij 1499."Diamo di seguito il testo della grida:"Per parte Aà to Illustrissimo et excellentissimo nostro Signore Ludovico Maria SfortiaAnglo Duca de Milano etc.Se notifica che havendo la excellentia sua dato la cura de li mesi passati ad JohanneAngelo et Sebastiano fratello del Missalia citadini Milanesi de redurre certe minere

de ferro alla perfectione de lavorare in la Corte de Casale de la pieve de Incino per

1a grande utilità et commodo se cognosceva ne reuserria così ad le cose del stato suo,

co-o ad beneficio de le persone private, et soy subditi. Et che non havendo lorofratelli perdonati ad spesa ne ad fatica alchuna dicte minere sono reducte allo effec-to desiderato con grandissimo piacere de la signoria sua. Ma havendo presentito lasua excellentia se tiovano alchuni insolenti et presumptuosi de tanta temerità che ha-

no commisso diverse insolentie de pexima natura contra epse minere, prefate cossì

in minaciarli, como in insultarli et ferirli tore fortivamente et guastare li utensilij le

acque boschi et altre cosse deputate al beneficio de epso exercitio. T a sua excelentiane ha preheso grandissimo dispiacere et molestia: et desiderando che queste mineresiano fatmente riguardate et custodite se ne cava el fructo se può comprehendere ne

ha reuscire et non perdonare ad cossa alchuna che produca questo effecto ha delibe-

rato punire, et castigare non solamente qualuncha habia commisso le prefate inso-lentié o alchuna d'epse, ma anche ogni altro, quale presumera per lo avenire comet-tere simili manchamenti. Per questo se fa noto et publica crida per parte de la Signo-

ria sua che qualuncha persona de quale grado, et, condicione voglia se sia, quale

habia notitia per directo, et o, indirecto de persona habia comisso alchune de le inso-lentie predictè sotto pena de ducati 25 daessere applicati la mità alla Camera ducale,

et laltia mità alli accusatori, li voglia havere notificati infra XV di dala publicationede questa crida al suo Capitaneo de Iustitia de Milano, quale ha electo et constituitoiudice et executore de li prefati fratelli del Missalia sopra le cose dependente da que-

ste minere. Facendo anche la medesima notificazione al Capitaneo prefato fra X giorni

doppo la saputa ogni volta intenderano che per alchuno serà commisso nel avenire

1ta; e.S.M., Missive ducali, 21lm pp. 92-95.

manchamento contra epse minere, et in ogni altra cossa' come è dicto di sopra' Et

epso Capitaneo nu$r-a.f^i;r.ratfacior-i-,ttuíao h ordini ei decreti de sua excelentia'

lr{ediolani 24 Martij 1499'" .

Si possono fare alcune osservazioni sui documenti precedenteme.nte citati:

Innanzi tutro il fatto che, a .u.rru"iàì ffiù"i ;. "riirci esistenti tra il Ducato di Mila-

no e la Repubbli.à-ai v.ireria, anJie utiiito minerario minore, come quello di can-

zo, venisse, invece, considerato ilil#nte' Non a caso agli eventuali sabotatori ve-

niva comrninutu-rirru *uftu dizsdúcati d'oro, unacifra molto elevata e' quasi certa-

mente, ar di fuori delle possibilitiii*ra-iè'degli abitanti della zona. Tuttavia ven-

sono evitate sanzioni piir gravi, "d^;;J*pio

fu piigi*è' allo scopo di non inimicarsi

ffi; ;' il. t ti i"l ait i ^

gi a iu u a stanza t u r b o I e nt i'Le azioni di sabotaggio contro r. uttìuiia a.i Missaglia possono essere divise in due

categorie: azioni óo?ro it tauoraiii-e arioni di daíneggiamento degli impianti.

Dato che i minatori e i fonditoti;;; tp;il dei fòrestF:t-::T^comunque tendeva-

no a dar vita a deile comunità ;;;;t" quar senso separate rispetto a quelle degli

abitanti del ruogo, vi dovevuno "rro. ii.,iu."ti o.*ti.itti di friziòne tra i due gruppi

1r1. I danneggiiri*tlàgii impianti, inveèe' p.ossono aver avuto altre motivazioni'

ad esempio, l,invidia di un.o".àii.nt. dei Missaglia che voleva entrarne in posses-

so, il desiderio aí ufórr"i Oi impadiónitti di alcuné at$ezzattre' o' anche in questo

caso, l,arontanu-ènto dei lavoranti ottenuto tramite ra distruzione delle strutture

tT::3tff- fare alcune osservarigli-,flutive alla legislazione mineraria nel Ducato

ai'tutituno basandoci su questa vicenda'

Innanzi tutto daila supplica inviata let i+ozda Antonio Missagria, è possibile vedere

come non veng a fattiàlcuna distinzione tra propiietà del soprasuoro e proprietà del

sortosuolo. mrltti ru òo-uniÈ;;^ó;o ttu biiogno deila "ricentia" del Duca per

i*:r*3ij:.ilrÎn|t :t}"J.ttt'; scavo di metalli vili era surriciente l'autori zzazíone

del padron. o.i Li*";oìe si tióuuuu '

filone metallifero, dato che lo stato non

si era ancora arrogata ra completìii"p1i.t" del sottosuoro, e I'imprenditore doveva

versare all'erario iolo la vigesima, tioè 9 ventesima parte del metallo scavato (non

era, invece, ro stesso per i -.tuili ,rouili.rr.,.ón-r-io-.iati "regalie", spettavano al

signore deilo ,ruió; p.t lo scauo lituli ,nirriere era necessaria ra concessione governa-

tiva e l,imprenditorè doveva versare una tassa pari a un decimo del metallo estratto'

B.î?:!!:l?*T'ilxla tassa sul minerale estratto non si fa cenno in arcuno di questi

documenti, mentre, per qua"toiigtu;;;i;dt;ima' essa era già in uso in Italia set-

i.tttiionule da almeno due secoli'

Non abbiamo altre notizie ,.rue litìuità minerarie e siderurgiche di canzo sino a quan-

do, sotto il regno di cL1lo vr.gon u.nne redatto il censimento sullo stato della side-

rurgia r,.r puJuló éi uituno (titg-tz5). Da questo documento risulra che in rocali-

tà ,,Al Maglio", presso Canzo,esisteva ulg.uefto per.il.ferro di proprietà di C'G'

pelizzoni, dava un reddito unn* oilJ.-so urÉ imperiari, probabilmente lavorava

ghisa che veniva portata u C.uilóJu uitit tocAita' àato 99! non si fa piùr cenno ad

alcuna attività ;í;;;;i" neila7àna dopo il XV secolo (20)'

llel Si vedano le norme del Breve di Villa di

òni.tu relative al fatto che le donne ngn-po-

il;;;.ó.putit. nei mercati pubblici dal ve-

;Ji;;;iteeio al lunedì mattina' quando

i-i"ul-i t..ia.uuno in città, per evidenti mo-

;t"ù;;i;;-iórdiniamo, che 1e9s.qn1 femi-

rà^aì vili" di Chiesa possa nè debbia intrare

in de la piassa ove se vende lo grano' per gra-

no comperare, nè acostarse a la Co.rte 9v: se

i.na.lip.tcie per comperare pescie' giqg lo

"àiiir:ai, ;bb;ó, et dominica, ello lu-nidi.e""')

ò.^BÀÚfi Úr úesve: It breve di vitto di

ó'nlrià,f*i'no, 1872, col, 112 (ristampa' Ca-

gliari, 1917\.

?ri'À.-ÉnÚMENTo: 1963, op.cit', p' 160'

Non saPPiamo se:

al temPo dei Misr

Nella "Relazionemo su ordine di S'

nella Lombardiacondotto a veder

chiamasi TamPa

secondo detto a F

so I'OYesl verso-

stati escavati, si r

ove al Presente t

Il comodo dell'avi fosse chi non

vede, Perchè co1

che ne hanno tncej carichi di Pal

tar meco Per se

Da fondamenti r

circa il temPo' t:

vare, e lavorarene atto a fondtda ciò se ne Po

di molto sPendr

siori fabbricheóvviamente il fdi Canzo, ancl

Da questo scrit

bandonati negl

nel Milanese dpersa anche lache era durate

La situazioneAd Ovest di C

caiolo" e "Aferrugginosa'Vi sono assag

scendendo da

glio" e nella r

lerie minerartsotto la Paretmeglio conse

La Prima, he

ghezza di cir

i cui lati segu

do non necet

ma dell'intrtalPina durat

1ztyA.S.M., C

1zz; C.l. HOLand Mining

Etia.

Non sappiamo se il maglio in questione fosse il diretto discendente di quello esistenteal tempo dei Missaglia, anche se quest'ipotesi appare estremamente probabile.Nella "Relazione d'un viaggio fatto nella Valsassina e sopra li monti del lago di Co-mo su ordine di Sua Eccellenza il signor Conte di Firmian Ministro Plenipotenziarionella Lombardia Austriaca", stesa da P. Sangiorgio nel lTTl,leggiamo 1zt;: "fuicondotto a vedere due antichissimi Cunicoli di miniera di ferro, il primo de' qualichiamasi Tampa di Roncajolo di sopra essa è rivolto precisamente verso l'Ovest ilsecondo detto a Roncajolo Abasso del Signor Magreglio, che ha la sua direzione ver-so l'Oyesl verso-le-sud-Oyes/. Non si hà tradizione alcuna, che indichi da chi sienostati escavati, si vedono però le vestigia del Forno, situate poco longi dalla Miniera,ove al presente si trova un Mulino da macinare il grano.Il comodo dell'acqua, e de' Boschi renderebbero la miniera di non poco profitto se

vi fosse chi non temesse la spesa necessaria per rintracciar il filone, che ora non si

vede, perchè coperto in una parte delle rovine, e nell'altra dalle grosse Stalacmiti,che ne hanno intonacate le pareti della piccola galleria. Vi ritrovai però de bruciati-cej carichi di particole di ferro ridotti per la maggior parte in croco quali stimai por-tar meco per servirmi di tipo alle occorrenze.Da fondamenti del forno, che vi fu fabbricato non potei ricavarne cognizione alcunacirca il tempo, in cui si colava il ferro, come neanche a spese di chi lo si facesse esca-

vare, e lavorare la miniera dalla costruzione però si vede che era di piccola mole,ne atto a fondere tanto minerale, quanto quelli che si ritrovano nella Valsasina e

da cio se ne potrebbero dedurre due cose, cioè che il padrone o non era in istatodi molto spendere, o che la Miniera non rendeva tanto da potersi impegnare in mag-giori fabbriche."Ovviamente il Sangiorgio non poteva immaginarsi la notevole età dei lavori mineraridi Canzo, anche se capì di trovarsi davanti a lavori antichi.Da questo scritto possiamo dedurre che gli impianti siderurgici di Canzo furono ab-bandonati negli anni intercorsi tra il già citato censimento sullo stato della siderurgianel Milanese del 1719-1725 e la visita del Sangiorgio nel 1771. Evidentemente si erapersa anche la memoria di una lunga attività mineraria e siderurgica, quest'ultimache era durata circa duecentocinquanta anni.

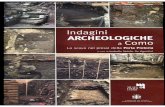

La situazione attuale delle miniere di Canzo.Ad Ovest di Canzo, sulla destra orografica del torrente Ravella, nelle località "Ron-caiolo" e "Al Maglio", si trovano assaggi e gallerie per I'estrazione di una rocciaferrugginosa.Vi sono assaggi per la ricerca di questa roccia anche lungo il letto del torrentello che,scendendo dalla I Alpe Grasso, confluisce nel Ravella proprio in località "Al Ma-glio" e nella macchia d'alberi posta a Nord-Ovest della summenzionata località. Gal-lerie minerarie si trovano in località Roncaiolo, Tampa (cioè buca) di Roncaiolo e

sotto la parete di calcare maiolica che domina la località "Al Maglio". La galleriameglio conservata è quella di Roncaiolo, mentre la Tampa è parzialmente crollata.La prima, ha I'ingresso in parte ostruito da materiale caduto dall'alto, ha una lun-ghezza di circa 20 metri ed una sezione a forma di esagono-pentagono irregolare,i cui lati seguono I'inclinazione degli strati rocciosi. Le gallerie scavate in questo mo-do non necessitano quasi di armature e tale tecnica di scavo sembra fosse usata pri-ma dell'introduzione della polvere da sparo nei lavori minerari, avvenuta nell'areaalpina durante il XVII secolo (22).

(21)A.S.M., Commercio p.a., 203.1zz7 G.J. HOLLISTER-SHORT: Gunpodwerand Mining in sixteenth and-seventeenth'

Century Europe, in History of Technology,X, 1985, pp. 3l-66.

Mila-iCan-

ve-certa-

ven-lcarst

leredelper

side-

.G.tvaad

'e se

èlo'. ..)adiCa-

FI

i

I

I Due pilastrini ed un archetto, costruiti con malta e mattoni, posti circa a metà dellagalleria, indicano come quest'ultima sia stata riutilizzata recentemente come deposi-to per attrezzi o rifugio per animali, ponendovi una chiusura.La roccia ferrugginosa estratta a Canzo, nelle località Roncaiolo e Al Maglio, è unalutite, cioè una roccia argillosa contenente ematite (ossido di ferro); essa fa partedella formazione di Sogno (") e si trova sotto al Rosso Ammonitico Lombardo po-sto, a sua volta, sotto al calcare maiolica.Non si tratta quindi di un vero giacimento metallifero, per questo il Sangiorgio nonriuscì a trovare minerale, ma solo quelli che chiama "bruciaticej", intendendo conquesto termine quelle rocce impregnate di ossidi di metallo che si trovano nelle zonedi cappellaccio dei giacimenti.Alcuni banchi della formazione di Sogno, di colore variabile tra il beige e il grigio,sono di colore violaceo a causa della presenza di noduli di glauconite (un fillosilica-to) attorno a cui vi è un'aureola di arricchimento di ematite, che impregna tutta laroccia dandole il caratteristico colore. Talvolta I'ematite può formare piccole lentidi minerale puro.Questi banchi di roccia sono estremamente fissili, cosa che indubbiamente ne facili-tava I'estrazione e mostrano, sulle superfici di sfaldatura una sottile patina nero-grigiadovuta alla presenza di ossidi e idrossidi di manganese.I campionianalizzati hanno dato una resa in ferro variabile tra il l5Vo eil9,5Vo acausa della variabilità delle concentrazioni di ematite.Può darsi che il materiale estratto desse anche una resa migliore in seguito ad un'ac-curata cernita manuale (2a).

Il manganese presente può creare problemi nella riduzione del ferro, che però veni-vano annullati dalla massiccia presenza di quarzo e di carbonati che agiscono qualifluidificanti nelle fusioni (25).

La convenienza economica dello sfruttamento di questa roccia ferrugginosa dovevaessere determinata dal fatto che l'estrazione del minerale e il trasporto del metalloa Milano dagli altri giacimenti, ad esempio da quelli del Monte Varrone, presentavaancora notevoli difficoltà. Quindi I'incertezza dell'approvvigionamento, unita allaforte incidenza del costo di trasporto, faceva levitare iprezzial punto tale da renderepiù conveniente la lavorazione di questa roccia. Anche le maggiori spese di manod'opera e di combustibile richieste da quest'estrazione, a causa del suo basso rendi-mento, erano pareggiate dalla estrema acessibilità del luogo, che non richiedeva co-stosi trasporti di strumenti, vettovaglie e rifornimenti vari. Inoltre gli operai poteva-no lavorarvi per tutto I'anno data la bassa quota (m. 500 s.l.m.) a cui si trovavanogli impianti e le miniere, le quali, inoltre dato il tipo di roccia in cui si trovano ela loro posizione non presentavano problemi di allagamenti.Infine un'ulteriore riduzione dei costi era data dall'estrema vicinanza del maglio edel forno alle miniere. Questi impianti sfruttavano l'energia idraulica del torrenteRavella e il carbone di legna proveniente dai boschi dei dintorni.Nei pressi di Canzo si possono osservare tre altri principi di gallerie. Due sono scava-ti nella collina che si alza dal fondo valle, sulla sinistra orografica del Lambro, nelterreno dello stabilimento del "Caffè Mexico" e l'altro è presso la tipografia in loca-

1zr) M. GAETANI, G. POLIANI: Il Toarci-niono e il Giurassico in Albenza (Bergamo),in Rivista Italiana di Paleontologia, 84/2,1978, pp. 349-382.T.C. LICHTENSTEIGER: Zur Stratigrophieund Tektonik der Siidòstlichen AIto Brianza(Como, Lombardia), tesi inedita presentata al-I'Università di Basilea nell'a.a. 1985-86.p\ A titolo di confronto: I'ematite elbana

dava, nei bassofuochi genovesi una resa va-riabile tra il 400/o e il 5090.M. CALEGARI: 1/ basso fuoco alla genove-se: insediamento tecnica, fortuna (sec. XIII-XVIII), Quaderni, l, Genova, 1977, p. 18.1zs) Sul problema del manganese nei minera-li di ferro:G. CURIONI: Szl/a industria del ferro inLombardio, Milano, 1860, pp. 37-53.

lità Scarenna. Tuttela medesima tecnicaperchè si tratta di se

traversare il calcare I

ne ferrugginosa, ven

tava di un'impresa t

notevole profonditali minerari, com'è vr

riore a quella di Rodi documenti, a micPer quanto riguardala già citata relazionesatto della locahtaIl forno dei Missagliforno, per la produzlato con i carbonai,zione (ad esempio Iun'assistenza contil

La presente ricerca

delladeposi-

,èunaparte

po-

o noncon

zone

lità scarenna' Tutte queste gallerie-sono scavate-nel calcare maiolica e presentanola medesima tecnica d;esecurlóne. Non ubbi;-";o.uÀénii.r* ié'rieuardino, ancheperchè si tratta di semplici assaggi.-poti.uurtà".rr.r. state scavate alro scopo di at-traversare il calcare e ii sottostuil. Rosso eÀÀonitico per raggiungere la form azio-ne ferrugginosa' vennero abbandonìiú."il;ii.r.uuutori rèàhzzarono che si rrat-tava di un'impre.sa. disperata, dàto .rr. iu iorl?rio"à ;i,;;;;;ffino qui si trova anotevole profondità' Infine potrebber; .*;;',ti.; scavate per scopi diversi da quel_li minerari' com'è uo...oii;;;;. raró.r{d-i qi.rt. gatterie inJic; una dara poste_riore a quella di Roncat"t";;;non ci e pórriuile.sapere di quanto. In manc anzadi documenti' a -io.uuuisò, .nlu*ue le-iíol;iàeuuono .ssri. considerate validelPer quanto riguarda i resti d.iTorno.. aer tiagiià uirti dal sangiorgio, e descritti nel-Ia già citata reraz.ione, ossi ;;;;: ,i-ànl iru"*ú, porriu,oo ;j;ft otizzareil puntoesato della locatità,,Al -Magrio;, aou.il;rrt fiúilil;;#"- sorsere.Il forno dei Missaglia a cun'; aoveva essere un fo3o aila bergamasca, cioè un alto-forno' per la prodirzioltJ.i'-ù eÈiru. Tate ipoiàiiri uasa suitu i.ìruiu der pa*o stipu-lato con i carùonai, nel quurtl?é tutta unu^rrrié c indiziche puntano rn questa dire-zione (ad esempio.io tt.tio iutìà .ntripàri^.rùrrsamenre di ,,ore di forno,, e diun'assistenza continua alla iurio".l. tssamente dl "or

La presente ricerca venne commissionata all'A. dal comune di canzonel 1gg7.

MARCO TIZZONI

TAV. LXV

Fig. I - a: Carta della provincia di Comob: Particolare della zona di Canzo; il cerchio con croce indica la località "Al Maglio"

TAV. LXVII

ÈcúH0)

F

aooti()o.

!o(!Ò0

(B

0.)

o

(s-oIC!

oo.

€o)LaoO

H

(lo

a

o

O

oú

L0)

ò0(g

0)

()fr$oC)

L(!È

I

co

òò

E

i4flt

#4r",j:

()

Ò0

C)

tr

q(!

otr

q

oo()

ú

ÈoCN

o0(!

C)

oOoo!

rl.i0)

ú0)

(.)litro

0.)E(l

oa.o.

!(s

(!

q

èoG2

,ct3

(n()o

rlI

N

òbE

- TAV. LXVIII

o(n

(n€o

€(!(J

oq)LiÈ()

(n

o

Loo()

o)

(!Nlr(!o.

oaa()!è0

oaLC)

o

(sE!(g2òo

ooO

oú

(!L{o(!boCB

tlI

$Òò

E