Le livre et la lecture dans l’univers numérique

Transcript of Le livre et la lecture dans l’univers numérique

Le livre et la lecture dans l’univers numérique1

Christian Vandendorpe La question de l’avenir du livre et de sa disparition possible est l’une de celles qui revient avec le plus de régularité depuis une quinzaine d’années, depuis en fait l’apparition du CD-‐ROM en 1985 et surtout du web quelques années plus tard2. Pour des intellectuels, l’hypothèse de la disparition du livre n’est pas loin d’être sacrilège et peut scandaliser au même titre que si un théo-‐logien admettait la possibilité de la non-‐existence de Dieu. En effet, le livre est un objet quasi sacré non seulement par son his-‐toire, mais aussi par le rôle qu’il a joué le plus souvent dans nos vies personnelles : il est l’objet grâce auquel nous avons enrichi notre imaginaire et découvert le monde du savoir et de la pen-‐sée. 1 Publié dans La bataille de l’imprimé à l’ère du papier électronique, sous la direction d’Ériuc Le Ray et Jean-‐Paul Lafrance, Presses de l’Université de Mon-‐tréal, 2008, p. 191-‐209. Ce texte fusionne notre communication au colloque « La bataille de l’imprimé » de septembre 2006 et une communication intitulée « Le livre numérique en quête d’incunables » donnée au congrès 2007 de la Fédéra-‐tion canadienne des sciences humaines et de l’APFUCC. 2 Voir notamment J.D. Bolter, Writing Space, Hillsdale, 1991 ; S. Birkerts, The Gutenberg Elegies. The Fate of Reading in an Electronic Age, Boston, 1994 ; Geof-‐frey Nunberg (dir.), The Future of the Book, Berkeley, 1997 ; Christian Vanden-‐dorpe, Du papyrus à l’hypertexte. Essai sur les mutations du texte et de la lecture, Montréal/Paris, Boréal/La Découverte, 1999.

2

Marcel Proust, qui a consacré sa vie à écrire un grand livre, a décrit l’impact prodigieux que cet objet peut avoir sur une per-‐sonnalité en évoquant ces moments où « [un] livre va nous trou-‐bler à la façon d’un rêve mais d’un rêve plus clair que ceux que nous avons en dormant et dont le souvenir durera davantage »3. Plus près de nous, Nicole Brossard fait dire à un personnage du Désert mauve : « Aimez les livres, répétait-‐elle à ses élèves, car vous ne savez par quel hasard, au tournant d’une phrase votre vie s’en trouvera changée »4. L’anthropologue René Girard affir-‐mait encore à l’âge de 80 ans, ce pouvoir de transformation du livre: « J’ai toujours l’impression que le livre que je suis en train de lire va bouleverser mon existence entière »5. Il est donc bien normal que l’on rejette comme absurde ou barbare l’hypothèse d’une éventuelle disparition du livre et son remplacement par l’écran. Pourtant, chaque année qui passe rend plus évident le mouvement de fond dans lequel notre civilisation est engagée et qui voit la lecture en train de se déplacer vers un nouveau sup-‐port. Même s’il est encore trop tôt pour dire exactement ce que sera celui-‐ci, il est difficile d’exagérer l’ampleur de la révolution que nous sommes en train de vivre et la tourmente dans laquelle est entraîné inexorablement le livre. Celui-‐ci n’est déjà plus le vec-‐teur du savoir qu’il a été depuis plus de cinq millénaires. Ce n’est plus vers lui que se tournent spontanément les jeunes généra-‐tions en quête d’une information donnée ni d’une activité diver-‐tissante. Le bouleversement dont nous sommes témoins sera

3 Proust Marcel, À la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, Coll. “ Pléiade ”, 4 Brossard Nicole, Le désert mauve, Montréal, L’Hexagone, 1987. 5 René Girard, Les origines de la culture, Paris, 2004, p. 44.

3

plus radical que l’invention de l’imprimerie et de plus longue portée que le passage du volumen (rouleau de papyrus) au codex, ancêtre de notre livre. Pour saisir combien cette révolution est inéluctable, il faut d’abord revenir sur la rupture ancienne par laquelle on abandonna le rouleau en faveur du codex. Le papyrus, qui se disait en grec biblos ⎯ c’est de ce mot que vient la Bible ou Livre par excellence ⎯, servait déjà de support à l’écriture au troisième millénaire avant notre ère. Il s’est assu-‐rément révélé bien adapté aux besoins d’une civilisation déjà complexe. Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler que la bibliothèque d’Alexandrie, créée en 300 av. J.-‐C. par Ptolémée Ier Sôter, et qui avait pour ambition de réunir tout le savoir existant, comptait déjà 500 000 rouleaux cinquante ans plus tard. Et ce chiffre devait monter à plus de 700 000 à son apogée. Pourtant, un concurrent du volumen apparaît vers la fin du 1er siècle de notre ère : le codex. Celui-‐ci consiste en un cahier de feuilles cousues sur un côté. On s’en servait alors comme d’un calepin ou carnet de notes. Au départ, le codex n’était pas perçu comme un rival du volumen, car ce dernier bénéficiait de l’aura que lui procurait son utilisation dans le domaine des lettres et du savoir. Malgré cela, vers le IVe siècle, le codex sortira définiti-‐vement vainqueur de sa confrontation avec le rouleau et ce der-‐nier ne sera plus utilisé que pour des formes d’écrit très protoco-‐laires : traité, charte, diplôme … Cette victoire du codex est due à un ensemble de raisons. Tous les historiens insistent sur le fait que les chrétiens furent les premiers à adopter le codex, pour répandre le texte des Évan-‐giles. On suppose que le nouveau format, plus petit, plus compact et plus maniable que le rouleau, avait l'avantage de marquer une

4

rupture radicale avec la tradition rattachée au texte biblique. Selon les termes de Régis Debray, « le christianisme a fait au monde antique de l’écrit le même coup que l’imprimerie lui fera à son tour mille ans plus tard : le coup du léger, du méprisable, du portatif »6. Progressivement, le rouleau tombera en désué-‐tude et dès le Ve siècle, les bibliothèques se mettent à recopier leurs anciens rouleaux dans le nouveau format. Les deux innova-‐tions capitales que le codex introduit dans l'économie du livre sont les notions de page et de pli7. Grâce à elles, il deviendra pos-‐sible, au cours d’une évolution lente mais irrésistible, de manipu-‐ler le texte beaucoup plus aisément. En bref, la page permettra au texte d’échapper à la continuité et à la linéarité du rouleau : elle le fera entrer dans l'ordre de la tabularité8. Aussi le codex est-‐il le livre par excellence, sans lequel notre civi-‐lisation n'aurait pu atteindre son plein développement dans la quête du savoir et la diffusion des connaissances. Comme l’ont montré les histories du livre, le codex entraîne l’établissement d’un nouveau rapport entre le lecteur et le texte: « une mutation capitale dans l'histoire du livre, plus importante peut-‐être que celle que lui fera subir Gutenberg, car elle atteignait le livre dans sa forme et obligeait le lecteur à changer complètement son atti-‐tude physique »9. En libérant la main, le codex permet au lecteur de n’être plus le récepteur passif du texte, mais de s’introduire à son tour dans le cycle de l’écriture par le jeu des annotations. De plus, le lecteur peut accéder directement à n’importe quel point du texte et un simple signet lui donne la possibilité de reprendre

6 Régis Debray, Cours de médiologie générale, Paris, Gallimard, 1991, p. 132. 7 Michel Melot, Livre, Paris, L’œil neuf éditions, 2006. 8 Sur le concept de tabularité, voir Du papyrus à l’hypertexte, p. 41-‐70. 9 André Labarre, Histoire du livre, Paris, PUF, 1985, p. 12.

5

sa lecture là où elle avait été interrompue, ce qui contribue éga-‐lement à transformer le rapport avec le texte. L’historienne Co-‐lette Sirat note très justement qu’il « faudra vingt siècles pour qu'on se rende compte que l'importance primordiale du codex pour notre civilisation a été de permettre la lecture sélective et non pas continue, contribuant ainsi à l'élaboration de structures mentales où le texte est dissocié de la parole et de son rythme »10. Il faut le rappeler, les technologies ne sont pas neutres : les outils que nous inventons tendent à favoriser certains usages et à en déprécier d’autres. Les effets ont d’autant plus d’ampleur que les outils en question se rapportent aux technologies de l’intel-‐ligence. C’est le cas, par excellence, de l’écriture, dont l’anthropo-‐logue Jack Goody a noté qu’elle avait fait faire un saut qualitatif à la pensée et au raisonnement11, car elle permet, plus facilement que le discours oral, de repérer les contradictions et elle entraîne l’esprit à examiner des entités symboliques et pas seulement des objets contextuellement présents. L’arrivée de l’imprimerie va décupler les effets de l’écriture, comme on le sait depuis les travaux d’Innis et de McLuhan12, les premiers à montrer l’impact de l’imprimerie sur l’extraordinaire explosion intellectuelle de la Renaissance. La diffusion du livre a

10 Colette Sirat, « Du rouleau au codex », dans J. Glenison, Le livre au Moyen Âge, Brepols, 1988, p. 21. 11 Jack Goody, La raison graphique, Paris, Minuit, 1979. 12 Marshall McLuhan, La Galaxie Gutenberg, la genèse de l'homme typogra-‐phique, 1962 ; Harold Innis, Empire and Communications, Oxford, Clarendon Press, 1950.

6

aussi grandement favorisé la lecture individuelle, et celle-‐ci aura pour effet d’entraîner l’expansion de la sphère privée et de l’individualisme. En témoignent notamment les vers de Ronsard : « Je veux lire en trois jours l’Iliade d’Homère. Et pour ce, Cory-‐don, ferme bien l’huis sur moi ». Bientôt, cet appétit de lecture ne pourra vraiment trouver à se satisfaire que dans les ouvrages de grande ampleur, ce qui ouvrira un champ immense au genre romanesque, ainsi que l’avait déjà perçu Walter Benjamin, pour qui le roman n’avait pu « se développer qu’avec l’invention de l’imprimerie »13. On se souvient d’ailleurs que Cervantes pré-‐sente d’entrée de jeu comme un « fou de lecture ». Près d’un siècle après l’invention de Gutenberg, Rabelais en par-‐lait encore avec une admiration non dissimulée en s’émerveillant dans sa « Lettre de Gargantua à Pantagruel », de voir « les im-‐pressions tant élégantes et correctes en usance, qui ont été in-‐ventées de mon eage par inspiration divine » (II, chap. VIII). Après une longue énumération du contenu de la librairie de Saint-‐Victor aux titres plus cocasses et évocateurs les uns que les autres14, Rabelais évoque le bonheur qu’avait le jeune Pantagruel parmi les livres : « le voyant ainsi estudier et profiter, eussiez dict que tel estoit son esprit entre les livres comme est le feu parmy les brandes, tant il l’avoit infatigable et strident » (II, chap. VIII). Aujourd’hui, c’est l’écran, plus que les rayons des bibliothèques, qui produit ce genre d’excitation. Et l’ordinateur a déjà modifié de façon substantielle nos attentes à l’égard du texte, qui ne sont 13 Walter Benjamin, « Le narrateur », Poésie et révolution, Paris, Denoël, [1936] 1971, p. 144. 14 Les aises de vie monachale, La gualimaffrée des bigots, L’histoire des farfadets, Le tyrepet des apothicaires, Le baisecul de chirurgie…

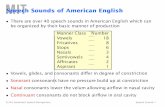

7

plus ce qu’elles étaient il y a vingt ans, tout comme il nous a habi-‐tués à lire d’une autre manière. Au lieu de livres, ce que nous trouvons le plus souvent sur nos ordinateurs, ce sont des docu-‐ments dotés d’une série d’attributs que l’on n’aurait jamais envi-‐sagé de demander au livre papier, mais qui nous paraissent au-‐jourd’hui dans bien des cas déjà indispensables. Ces attributs sont l’ubiquité, la fluidité, l’hypertextualité, l’indexation intégrale et l’interactivité jointe au multimédia15. Ubiquité Le web a résolu le vieux problème de la portabilité du document et il l’a fait de la façon la plus efficace qui soit, au moyen d’un réseau de serveurs accessibles de partout. La portabilité ne sau-‐rait être sous-‐estimée dans le rapport au livre. Ce fut un atout majeur dans la substitution du volumen par le codex. Mais au-‐jourd’hui, même si les techniques de fabrication ont permis de produire des papiers d’une grande finesse, l’imprimé ne saurait plus suffire aux besoins d’une société où la production d’infor-‐mations constitue le moteur de l’économie. Dès 1945, le chercheur américain Vannevar Bush avait pris la pleine mesure de la croissance exponentielle de l’imprimé et envisagé des moyens d’y faire face. Fasciné par les progrès de la photographie, il avait imaginé un système de microfiches grâce auquel la totalité de l’Encyclopædia Britannica pourrait tenir sur une feuille de format 8½ x 11 et la totalité des ouvrages produits par l’humanité, dans la boîte d’un camion16. Mais le système qu’il

15 Cette section reprend dans ses grandes lignes en le développant mon article « Du texte au document: les mutations de la lecture », Universalia 2006, Sup-‐plément à l'Encyclopaedia Universalis, Paris, 2006, p. 194-‐196. 16 Vannevar Bush, «How we may think», Atlantic Monthly, July 1945. http://ccat.sas.upenn.edu/~jod/texts/vannevar.bush.html

8

envisageait était encore bien trop lourd en regard de l’absolue légèreté du Web. Grâce à des réseaux de serveurs répartis à la surface du globe, des milliards de pages de documents sont maintenant accessibles de partout au monde. Avec le service Internet sur téléphone portable et la généralisation prochaine de l’accès Wi-‐fi, chacun pourra être en contact permanent avec le savoir universel. Cette ubiquité du texte donne au lecteur con-‐temporain une légèreté qu’aurait certainement enviée le vizir persan Abdul Kassem Ismail (938-‐995), dont Alberto Manguel rapporte qu’il emportait partout avec lui sa bibliothèque de 117 000 volumes répartis sur 400 chameaux dressés à marcher en ordre alphabétique17. En nous habituant à obtenir satisfaction immédiate pour tout besoin de consultation, cette ubiquité du texte accélère le temps subjectif, créant un sentiment d’urgence bien mis en évidence par les analyses de Paul Virilio18. L’immédiateté des réponses crée aussi, du même coup, un effet de présence, abolissant la distance traditionnelle entre l’auteur et le lecteur; mais cette abolition oblige les participants d’un échange à se masquer der-‐rière un pseudonyme pour se protéger. Sur un autre plan, cette ubiquité encourage aussi un nouveau rapport à la mémoire, le Web nous servant d’archives personnelles et de mémoire. Fluidité La fluidité est une autre caractéristique essentielle du texte nu-‐mérique. Une fois numérisé, un texte est facile à modifier, à co-‐pier, à faire circuler, à commenter, à publier, à mettre en tableau. Il peut à volonté changer de format et s’adapter à des supports

17 Alberto Manguel, A history of reading, A. Knopf, 1996, p. 193. 18 Paul Virilio, La vitesse de libération, Paris, Galilée, 1995.

9

variés. Cette extrême fluidité du texte numérique est indispen-‐sable à tous les secteurs de l’économie qui produisent du texte, soit environ les trois quarts de la société. Comme on peut mettre à jour instantanément les documents publiés en ligne, cette flui-‐dité ouvre la possibilité de rédiger un texte en collaboration, en permettant aux divers participants, de correction en correction, d’aboutir à un texte satisfaisant. C’est cette fluidité qui a donné corps à cette utopie qu’est l’encyclopédie Wikipédia. La fixité du texte imprimé a fait place à un nouvel ordre de fluidi-‐té, ce qui peut aussi malheureusement donner lieu à des formes labiles, instables et chaotiques, sous la surchauffe qu’entraîne une accélération généralisée. Hypertextualité L’ordinateur donne au producteur du texte une possibilité nou-‐velle, qui est la capacité de lier n’importe quel élément d’un do-‐cument à un autre document, que le lecteur peut convoquer ins-‐tantanément dans son espace de lecture en cliquant sur l’hyperlien en question. Un texte peut ainsi se transformer en un tissu d’hyperliens pointant sur de nombreux documents. Il en résulte que dans le monde numérique le principe organisateur du texte ne relève plus de la métaphore ancienne du tissu, dont dérive étymologiquement le mot « texte » (latin texere : tisser). Selon ce modèle, le texte était à la fois une totalité finie et une unité organique faite de divers fils entrelacés qui enfermait le lecteur à l’intérieur d’une clôture très nette ⎯ ce qui avait l’avantage de se prête très bien au jeu interprétatif. Le nouveau principe organisateur est la base de données, dans laquelle le texte est éclaté en ses composantes paradigmatiques suscep-‐tibles chacune de devenir des nœuds auxquels aboutissent nombre de liens et d’où rayonnent d’autres liens. L’espace de

10

lecture étant ouvert à une prolifération indéterminée d’hyperliens, l’attention est constamment sollicitée par des che-‐mins de traverse. On peut critiquer cette liberté vertigineuse que donne l’hypertexte et lui adresser les critiques qu’on adresse typiquement au zapping, mais en même temps il faut reconnaître en toute honnêteté que, pour la plupart d’entre nous, nous ne sommes déjà plus capables de nous en passer, pas plus que de la précieuse télécommande qui nous accompagne lorsqu’il nous arrive d’allumer la télévision. Indexation intégrale En même temps, la base de données permet au lecteur de re-‐trouver instantanément n’importe quel mot, comme si la totalité des textes avait été indexée. Là encore, le progrès par rapport au livre est remarquable. L’historien Henri-‐Jean Martin a montré que la pratique de l’indexation s’est mise en place vers la fin du Moyen Âge, aux XIIe et XIIIe siècles, lorsque le mode alphabé-‐tique s’est imposé comme moyen d’organiser des données arbi-‐traires. Paris était alors devenu un des plus grands producteurs d’index parce que ses scriptoria en maîtrisaient la technologie. Pour Henri-‐Jean Martin cette révolution de l’indexation au moyen âge serait comparable à la révolution informatique. Avec le texte numérique, la supériorité par rapport à l’index imprimé est, là aussi, d’ordre exponentiel. Toute limitation à la recherche est abolie. Des concordances qui jadis exigeaient des années de labeur sont maintenant effectuées en quelques secondes. Pour cette raison, la plupart des publications scientifiques ont déjà migré en ligne. Mais le phénomène de numérisation affecte toute la production écrite. À titre d’exemple, les cabinets juri-‐diques sont devenus de grands consommateurs de numéri-‐seurs car les avocats ont besoin des capacités d’indexation de

11

l’ordinateur pour repérer, dans les milliers de pages relatives à une cause, les informations pertinentes. On pouvait ainsi lire dans Le Monde du 21 mai que pour le procès du pétrolier Erika responsable d’une marée noire au large des côtes françaises en 1999, l'État français avait déposé à l'appui de sa demande 250 000 pièces justificatives, stockées sur 11 CD-‐Rom19. Les effets de cette technologie, combinés avec ceux de l’hyper-‐texte, sont de donner au lecteur une liberté nouvelle, qui est la capacité de retrouver instantanément une information, le nom d’un auteur ou une donnée quelconque. Dans une démarche bien éloignée de celle qui faisait commencer la lecture d’un livre à la première page, le lecteur sur écran peut aller directement à la question qui l’intéresse, à l’élément d’information qui a du sens pour lui et se passer des longs développements qui, traditionnel-‐lement, introduisaient et accompagnaient l’exposé d’une idée. Il en résulte que la lecture s’éloigne de plus en plus de ce qu’elle fut au Moyen Âge, où elle était placée sous le signe de la ruminatio et se confondait avec la prière, le moine devant s’imprégner d’un texte au point de le maîtriser mentalement. Cette éthique de la lecture n’a presque plus cours dans la société occidentale. Au lieu de ruminer le texte, le lecteur se laisse porter par les aléas de la navigation, ce qui ne va pas sans créer un effet d’éparpillement, que les analyses sociologiques ont déjà dénoncé à propos de la consommation télévisuelle. En revanche, le lecteur devient beaucoup plus habile à question-‐ner ses schèmes cognitifs et à s’interroger sur ses propres inté-‐rêts. On peut faire l’hypothèse que, plus le web va se développer, plus va se répandre une attitude nouvelle de curiosité dans le

19 Le Monde, 21 mai 2007.

12

public. La curiosité s’aiguise en effet chez un individu dans la mesure où ce dernier peut raisonnablement s’attendre à obtenir des réponses à ses questions ; elle s’étiole dans le cas contraire. Avec le nouvel univers numérique et la richesse des informations qu’on trouve sur le web, l’usager est de plus en plus assuré d’obtenir à toute question une réponse ou un élément de ré-‐ponse satisfaisant. Par un effet de boucle, cette volonté de trou-‐ver réponse à toute interrogation, aussi spécialisée soit-‐elle, in-‐cite les individus et les collectivités à mettre en ligne toujours plus de données. Et cela s’étend aussi, comme nous le verrons plus loin, aux milliards de pages de livres qui dorment encore sur les tablettes dans leur prison de papier. Interactivité et multimédia Enfin l’attitude active du lecteur est encore renforcée par l’interactivité inhérente à de nombreux sites et qui permet au visiteur de réagir en visionnant une animation, en laissant un commentaire, en participant à une discussion dans un forum ou même en ouvrant son propre blog comme le font des millions d’internautes actuellement. Et on peut explorer cette masse énorme de commentaires à l’aide d’outils sophistiqués, tel BlogPulse, qui permet, par exemple, de comparer le nombre de fois où les noms de Sartre, Heidegger et Derrida ont été men-‐tionnés dans les blogues au cours d’une période donnée. La séparation traditionnelle entre les activités de production et de réception fait maintenant place à un continuum où l’usager est tour à tour auteur et lecteur. Par ailleurs, le langage, qui avait jusqu’ici été le mode d’expression privilégié, est en train de perdre sa position dominante pour donner une place grandis-‐sante à l’image, à la vidéo, aux graphiques, aux sons et aux ani-‐

13

mations de toutes sortes20. Le livre cède ainsi la place à des do-‐cuments hybrides qui sont souvent d’une grande richesse sé-‐mantique et permettent au lecteur de mieux comprendre des phénomènes complexes. Ces attributs nouveaux du texte ne sont pas toujours tous présents dans un même texte numérique. C’est l’arrivée du Web et des moteurs de recherche qui a changé la donne. Aujourd’hui, les deux attributs les plus importants sont prati-‐quement universels : l’ubiquité et l’indexation. Ces caractéris-‐tiques ne sont pas des épiphénomènes, mais touchent à la fonc-‐tion première de l’écriture. En effet, si l’on se reporte au mythe que rapporte Platon dans le Phèdre, le dieu égyptien Thot, après avoir inventé l'écriture, avait présenté celle-‐ci au roi d'Égypte comme étant « un élixir de mémoire et de sagesse »21. De fait, pendant 3 000 ans, le rouleau de papyrus s’est très bien acquitté de cette fonction de mémoire, mais il a été supplanté par le co-‐dex, parce que ce dernier répondait mieux à cette finalité pre-‐mière de l’écriture. De même, il est à prévoir que nous serons de plus en plus dépendants des avantages que donne le numérique, qui peut bien plus efficacement que le papier seconder une mé-‐moire de plus en plus encombrée. Certes, outre la mémoire, il y avait un autre volet dans l’invention du dieu Thot : la sagesse. Il s’agit là bien évidemment d’une tout autre question…

20 Sur cette question, voir notamment Christian Vandendorpe, « Avatars et renaissances du livre savant, dans Benoît Melançon (dir.), Le savoir des livres, Montréal, PUM, 2005, p. 43-‐67. 21 Platon, Phèdre, 275.

14

Les problèmes d’affichage Après ce rappel des atouts théoriques de la nouvelle technologie sur l’ancienne, il reste à considérer les problèmes concrets aux-‐quels se heurte la transposition du livre à l’écran. On a vu que le manuscrit s’était moulé sans difficulté aucune dans la forme du livre imprimé, et cela n’a rien d’étonnant vu que la logique du support est la même, dans sa dimension, son organisation in-‐terne et la pliure de la double page. Il n’en va pas de même avec l’écran, où la transposition de la page n’a rien d’évident. Peut-‐on même parler de page à l’écran ? Rien n’est moins sûr. Certes, la « page », terme qui vient du latin pagina, désigne de-‐puis des siècles l'unité de base de la culture écrite, qui corres-‐pondait à la colonne de texte dans le rouleau de papyrus. Son adoption témoigne du fait souvent observé et inhérent à nos processus mentaux que la compréhension d’un nouveau phéno-‐mène se fait de préférence dans les termes d’un phénomène fa-‐milier, fût-‐ce métaphoriquement. Toutefois, cette page écran ne possède pas vraiment les caractéristiques de son homonyme du monde imprimé car elle n’est pas limitée à une dimension fixe, la fenêtre principale pouvant être munie d’une flèche de défilement vertical ou latéral. L’éditeur d’un texte sur écran doit donc se donner des repères entièrement nouveaux en matière de textua-‐lité. Dès lors que la masse de texte dépasse les dimensions d’un paragraphe, il s’agit de déterminer la métaphore dominante qui rythmera la progression du lecteur : ce peut être le défilement horizontal des pages comme dans le codex ou le défilement ver-‐tical comme dans le rotulus médiéval, que l’on déroulait de haut en bas lors de proclamations publiques. Entre ces deux options, le choix n’est guère facile, car il n’y a pas de solution simple et évidente, ainsi que l’ont noté tous ceux qui ont placé sur le web des ressources textuelles d’une certaine ampleur.

15

Pour éviter au lecteur le sentiment d’une « disparition » ou d’une perte lors du changement de page, le défilement vertical s’est imposé comme mode d’affichage « normal » dans les traitements de texte et, subséquemment, sur le web. Cela produit un effet de déroulement du texte. L’inconvénient de ce procédé est que le lecteur d’un long texte sur le web ne dispose normalement d’aucun repère de pagination, ce qui est gênant pour les textes d’une certaine longueur et entraîne une régression substantielle par rapport au livre imprimé. Dans le codex, en effet, la numéro-‐tation des pages constitue un repère numérique qui permet au lecteur de calculer très précisément son activité de lecture, de la reprendre là où il l’avait laissée, de partager avec ses amis des passages précis. Au lieu de cela, le navigateur web n’offre que la barre de défilement, dont la longueur est inversement propor-‐tionnelle à la dimension du texte par rapport à la hauteur de la fenêtre. Par une curieuse ironie, il se trouve que l’ordinateur nous offre un repère analogique fort approximatif là où le livre nous donnait un repère numérique d’une grande précision. La régression peut même aller encore plus loin et nous ramener à un stade antérieur à la colonne, pourtant déjà reconnue comme essentielle par les scribes égyptiens de l’Ancien Empire. Dans certains sites, en effet, l’affichage du texte remplit la totalité de l’espace disponible, sans aucune marge ni limitation de colonne. Cette forme d’affichage dite « au kilomètre » nous vient des ingé-‐nieurs, pour qui le texte se réduit souvent à une pure hiérarchie logique, sans aucune considération de mise en page autre que de marquer les rapports hiérarchiques entre les divers éléments constitutifs du texte (titre, paragraphes, listes, etc.) La première version du html était remarquable à cet égard et est toujours en vigueur sur de nombreux sites.

16

En marquant la fin de la page, cette « dé-‐médiation » du texte aggrave la césure avec le livre imprimé et encourage une concep-‐tion extrêmement réductrice de la textualité, vue comme un simple flux de bits d’information. Pourtant, c’est la mise en forme de ce flux qui rend la lecture possible et désirable, surtout pour un texte suivi d’une certaine longueur. En effet, la marge de blanc qui entoure le texte n’est pas un espace inutile, dont on puisse facilement faire l’économie : c’est l’espace qui délimite le texte et où l’œil se régénère de la tension engendrée par la lecture. Une page sans marge est une aberration qui oblige le lecteur soit à redimensionner la fenêtre de son fureteur, soit à ne lire que les débuts de ligne, en écrémant le texte ⎯ ce qui ne convient sans doute vraiment bien qu’à la lecture d’un programme informa-‐tique. Heureusement, la plupart du temps, le texte est au-‐jourd’hui disposé dans une colonne assez étroite, ce qui évite des sauts de ligne et est donc favorable à la lecture selon les règles de physiologie de la lecture que connaissaient déjà intuitivement les scribes de l’antiquité. Ce système peut être amélioré par l’insertion de numéros de page ou, mieux encore, de numéros de paragraphe. C’est ce que fait le site érudit.org pour les articles de revue22. Une autre op-‐tion est d’afficher le texte par pages correspondant à des sections et de joindre un bloc de commentaires en regard du texte de chaque page23. Les livres sont souvent affichés sur le web dans le format d’une page à défilement horizontal, ce qui a pour avantage de situer le

22 Voir par exemple le site erudit.org. 23 Voir par exemple le site http://www.futureofthebook.org/

17

texte dans la continuité du codex. Le texte s’affiche ainsi dans une fenêtre de dimensions fixes dont le lecteur rafraîchit le con-‐tenu en cliquant sur la flèche « page suivante ». C’est le modèle naturellement retenu pour les livres déjà imprimés et qui sont offerts en format e-‐book ou par Google Books. Combinant défilement latéral et vertical, le PDF n’offre pas seu-‐lement la possibilité de naviguer par simple page mais aussi par double page, ce qui réactualise sur écran le pli caractéristique du codex. Flash offre une variation sur le PDF qui ajoute l’inter-‐activité et la séduction du multimédia à la mise en forme des magazines, avec affichage de type codex double page. Des jour-‐naux comme Le Monde ou le New York Times attirent déjà une part croissante de leur clientèle en offrant cette version à un tarif bien supérieur à celui de la version hypertexte standard. La pu-‐blicité du New York Times met avant tout l’accent sur la parfaite ressemblance avec le format imprimé en présentant le format électronique comme étant « the complete New York Times edition ⎯ exactly as it appears in print ». Mais cette publicité insiste aus-‐si sur les avantages propres au numérique, à savoir que cette version est « cherchable », que le lecteur peut zoomer sur les articles intéressants, surligner des passages, archiver sans peine, naviguer de façon optimale entre les sections et avoir accès à son journal de n’importe où. En un mot, la version électronique se présente comme le nec plus ultra de l’édition. Il est à noter que ce modèle ne s’adresse pas seulement à un public de nostalgiques de l’imprimé. Pour s’en convaincre, il suffit d’aller feuilleter le magazine Mlle Figaro, dont la version numérique met à profit toutes les séductions du multimédia : effets de bougé de l’onglet de la page qu’on tourne, effets sonores de feuilletage, messages vidéo et, bien sûr, nombreux liens hypertextes. Le magazine in-‐vite aussi son public cible d’adolescentes à expédier l’adresse du

18

magazine à leurs amies, en jouant sur l’aspect viral d’Internet et la fluidité des opérations de lecture-‐écriture. Cette réalisation, qui s’adresse à un public de lectrices dont la plupart sont venues au monde en même temps que le web est un signe non équi-‐voque de l’étonnante résistance du format codex comme support de lecture, même sur écran. L’éditeur trouve sans conteste aussi son compte dans ce format, car la lectrice qui clique page après page pour parcourir son magazine ne risque pas de manquer une section ni ⎯surtout ! ⎯ une page de publicité. Quant à la lec-‐trice, elle peut plus facilement gérer sa lecture en sachant d’entrée de jeu le nombre de pages que compte le magazine, et il lui est possible de revenir sur son expérience et de la partager avec d’autres en se référant de façon simple et efficace à un nu-‐méro de page. Enfin, la mise en forme du texte dans un espace virtuel clos, comme dans le livre, recrée la possibilité d’une sen-‐sation de clôture et de tâche accomplie, si fréquemment associée au codex. Extension des bibliothèques en ligne Le redéploiement des activités de lecture sur écran plutôt que dans l’univers clos du livre entraîne des conséquences encore difficiles à appréhender dans toute leur ampleur. Tout d’abord, pour éviter une rupture dans la transmission de la culture, la première urgence est de numériser la totalité des livres dispo-‐nibles et de les rendre accessibles sur le web dans un format qui soit à la fois cherchable, lisible en format codex et doté des re-‐pères tabulaires qui ont fait la force du codex (table des ma-‐tières, pagination) ainsi que, idéalement, de la possibilité d’annoter des pages et de copier-‐coller des passages. On commence à se rapprocher de cet idéal avec Google Books et Gallica. En décembre 2004, Google avait causé un enthousiasme

19

considérable dans les milieux intellectuels en annonçant son intention de numériser quinze millions de volumes au cours des prochaines années grâce à un « projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne. » En dépit des difficultés juridiques auxquels ce projet s’est ensuite heurté, il ne fait pas de doute qu’il va dans le sens de l’histoire et il a déjà débouché sur des résultats impres-‐sionnants. Ainsi, si je m’intéresse à la bibliothèque de Saint Vic-‐tor, que Rabelais a rendue fameuse au chapitre VII de son Panta-‐gruel, il me suffit de taper « librairie de saint Victor » dans le mo-‐teur de recherche de Google Books, ce qui, lors de notre essai, a fait apparaître l’ouvrage d’un bibliophile de 1862 consacré à la bibliothèque en question. On peut alors afficher l’ouvrage en format double page et y circuler d’une façon très favorable à la lecture, en feuilletant ou en choisissant une page déterminée. On peut même demander à Google d’indiquer les bibliothèques dans lesquelles se trouve l’ouvrage en question grâce à WorldCat ac-‐tuellement en version Bêta, un catalogue mondial qui index le contenu de 10 000 bibliothèques dans le monde. Et en prime, l’usager peut voir la distance à laquelle se trouve l’exemplaire le plus proche de chez lui. On commence donc à avoir des choix intéressants en ligne. Pour ce qui est des œuvres récentes, la situation est nettement moins rose car, par crainte de poursuites pour infraction au copyright, Google a réduit l’affichage des extraits à la dimension d’un con-‐fetti. Pour qui voudrait se faire une idée de L’être et le néant, ce sera surtout du néant. Vers un support universel S’il est clair que le numérique est déjà devenu le support princi-‐pal du texte en raison des avantages énoncés plus haut, le livre

20

imprimé ne va cependant pas disparaître, mais ses emplois vont se spécialiser. Un clivage est déjà visible dans la production édi-‐toriale. D’une part, on voit migrer vers le web les ouvrages et documents nécessaires au travail ou à la recherche : revues sa-‐vantes et bases de données de toutes sortes ; en revanche, les lectures associées au divertissement continuent de s’accommo-‐der du support imprimé. Il s’agit là d’une phase transitoire, car il en va de la lecture comme des autres technologies : le lecteur tend à favoriser l’objet le plus efficace et le plus polyvalent. On a évoqué plus haut l’extraordinaire résilience du format co-‐dex. Cela est dû à un ensemble de facteurs qui ne relèvent pas seulement de la tradition. Nous avons déjà mis l’accent sur la disposition en colonnes relativement étroites, disposition parti-‐culièrement bien adaptée à la physiologie de l'œil, car celui-‐ci prélève les données de lecture au moyen de mouvements sacca-‐dés. Or, plus la ligne est longue, plus s’accroît le risque de mou-‐vements erratiques faisant glisser involontairement à la ligne suivante. La présence de repères numériques de pagination, bien plus précis que le repère analogique de la barre de défile-‐ment, a une double utilité. D’une part, ils permettent de sociali-‐ser la lecture en donnant des références précises pour un pas-‐sage donné, condition indispensable au jeu de la citation et à la lecture savante ; d’autre part, ils aident le lecteur à gérer la tem-‐poralité de son activité en facilitant une évaluation précise de la masse de texte à lire et du temps que cela nécessitera. Surtout, la fixité du texte dans l’espace de la page permet à la mémoire vi-‐suelle de participer pleinement à l’acte de lecture, car le lecteur peut rattacher une information déterminée à sa localisation dans l’espace vertical de la page, repérage encore enrichi par l’affi-‐chage de la double page, qui fait intervenir un repérage latéral : on pourra ainsi se rappeler avoir lu une information sur le haut

21

d’une page de gauche plutôt que sur le bas d’une page de droite. Dans une fenêtre à défilement vertical, de tels repères sont inexistants. Enfin, le format codex crée un effet de totalisation et permet au lecteur d’effectuer une traversée complète du texte à lire, en se prêtant aussi bien au mode du feuilletage qu’à celui de la lecture intensive. Façon très efficace de survoler un document, le feuilletage permet à l’usager de s’en donner une vision d’ensemble en adaptant l’intensité de sa lecture en fonction du temps dont il dispose. Ces qualités du codex expliquent que les grands fournisseurs de textes aient choisi de recréer un équiva-‐lent de ce format sur écran. Au delà de ces réalisations, on peut aussi envisager l’arrivée d’un codex électronique, qui combinerait les avantages du codex sous sa forme matérielles et tous les attributs du numérique. Un tel objet, qui était décrit dans un roman de science-‐fiction de Neal Stephenson24 comme appartenant à un futur assez éloigné, a inspiré les travaux d’un chercheur du MIT et pourrait bientôt devenir réalité. On se rapproche en effet de la mise au point du papier électronique, un support numérique léger, lisible en lu-‐mière réfléchie tout comme le papier et peu gourmand en éner-‐gie. Cet appareil se perfectionne de jour en jour, comme on peut le constater en allant consulter les notices de Wikipédia à l’entrée « papier électronique », et il est déjà intégré dans di-‐verses liseuses de e-‐book, tel le Librié de Sony, et le journal fran-‐çais Les Échos vient tout juste de l’adopter. Des éditeurs clas-‐siques s’y intéressent aussi, naturellement. Même si ce support est actuellement utilisé à la façon d’un écran classique, on pour-‐rait très bien le voir apparaître d’ici quelques années dans une

24 Neal Stephenson, The Diamond Age, New York, Bantam Books, 1995.

22

structure à plis, de type codex de 48 pages ou plus, ce qui crée-‐rait un support convivial et polyvalent : le codex électronique. Le métier d’éditeur n’est donc pas près de disparaître, car on ne voit pas comment une société de l’information pourrait se passer de textes bien édités. Mais ce métier est à un tournant. Les édi-‐teurs classiques les plus avisés sont dès maintenant en train de se reconvertir sur le cyberspace en mettant à profit leur connais-‐sance du marché et leur capital intellectuel ; ce dernier est tou-‐jours très important, et il le sera de plus en plus, car le public fréquente un site parce qu’un label de crédibilité y est attaché. Les journaux le savent bien, qui attirent des visiteurs sur leur site en misant sur la notoriété acquise avec le média imprimé, tout en ayant une longueur d’avance par rapport aux éditeurs classiques, en ce sens qu’ils pratiquent déjà une offre diversifiée sur deux ou parfois même trois supports : papier, écran et li-‐seuse. Le capital intellectuel accumulé dans le monde de l’édition est en effet voué à s’amenuiser, voire à disparaître, s’il ne migre pas rapidement dans la sphère digitale. Une façon de convertir ce capital serait de mettre en ligne les fichiers numériques des ou-‐vrages qui ne circulent plus et dont les exemplaires imprimés ont été mis au pilon. Il faudrait même aller plus loin et envisager des solutions nova-‐trices pour sortir du blocage causé par une législation du copy-‐right complètement inadaptée au nouveau contexte. Le monde digital en effet ne libère véritablement son potentiel que si la totalité des textes est accessible et peut être manipulée par des moteurs de recherche et des procédures d’exploitation des don-‐nées. Comme la plupart des livres publiés aujourd’hui réalisent l’essentiel de leurs ventes dans les mois qui suivent leur publica-‐tion, il serait raisonnable d’en limiter le copyright aux dix pre-‐

23

mières années suivant leur lancement, à la suite de quoi le texte intégral serait accessible sur le web, l’éditeur se réservant toute-‐fois le monopole de l’édition imprimée. Une telle politique serait bénéfique pour tout le monde. Elle permettrait aux lecteurs inté-‐ressés par les questions abordées dans un ouvrage de découvrir celui-‐ci grâce aux moteurs de recherche et de se le procurer éventuellement en version imprimée, ce qui pourrait en augmen-‐ter les ventes, ainsi que le montrent les analyses de Chris Ander-‐son25. Quant à ceux qui en auraient acheté l’édition papier dès la parution, ils pourraient bénéficier des atouts du texte numérisé, qui sont de plus en plus indispensables au chercheur et à l’étudiant d’aujourd’hui. Selon Kevin Kelly26, il y aurait même un « impératif moral » à numériser tous les livres et à les offrir sur le web, car ce serait le moyen de les remettre dans le mouvement de la culture vivante, de créer des liens entre les textes et de leur donner une nouvelle vie par leur intégration au grand hypertexte qu’est le web. En outre, sur le plan socioculturel, une telle politique pourrait atté-‐nuer la fracture grandissante entre les pratiques de lecture ins-‐pirées par le monde de l’imprimé et celles de l’écran. En défini-‐tive, ce qui est en jeu dans l’adaptation du livre à l’univers numé-‐rique pourrait bien être rien de moins que la survie dans les jeunes générations de la lecture continue, pratique indispensable si notre culture ne veut pas se couper de la réflexion la plus bril-‐lante qui s’est effectuée sous forme imprimée, entraînant une rupture irréversible dans la civilisation27. 25 Chris Anderson, The Long Tail, Londres, Random House, 2006. 26 Kevin Kelly, « Scan this book ! », The New York Times, 14 mai 2006. 27 Pour situer ces réflexions dans leur contexte, voir Christian Vandendorpe, « L’hypertexte et l’avenir de la mémoire », Le Débat, no 115, mai-‐août 2001, p. 145-‐155 ; id., « Contre les nouveaux féodalismes », op. cit.

24

Par ailleurs, même s’il est sur le point de céder la place à sa nou-‐velle incarnation numérique, le livre imprimé a encore un certain avenir en tant qu’objet chargé d’une valeur affective et symbo-‐lique, qui offre l’avantage de faire partie de l’environnement et de pouvoir toujours être sous nos yeux. En 2006, Penguin Press a ainsi sorti pour son 60e anniversaire un coffret de livres dont la jaquette avait été réalisée par des artistes u des designers : même à 250 $ l’unité, le tirage de mille exemplaires a vite été épuisé28. Ces livres ne sont évidemment pas destinés à être lus, mais à servir de symboles, comme un diplôme sur le mur d’un cabinet de dentiste ou une bibliothèque sur une photo officielle du président français. Pour conclure, il ne fait pas de doute que la lecture va de plus en plus se faire sur écran, car toute activité tend à rechercher ses conditions idéales de réalisation de sorte que le meilleur outil finit toujours par s’imposer, comme on l’a vu à propos du codex. Il nous faut travailler maintenant à exploiter toutes les possibili-‐tés qu’offre le nouvel environnement digital de façon à y implan-‐ter une bibliothèque intégrale et conviviale, qui débouche à terme sur une nouvelle Renaissance.

28 The Globe and Mail, « Gutenberg goes glam », 5 mai 2007.