Le palme di Goethe. La comunità tedesca di Villa Malta a Roma

Le fulloniche di Pompei

Transcript of Le fulloniche di Pompei

Alma Mater Studiorum

Anno Accademico 2014/2015

Corso di archeologia e storia dell'arte romana (6 cfu)

(LM)

Status quaestionis:

LE FULLONICHE DI

POMPEI

CIAMBELLI SIMONE

Matricola: 0000687827

1

Saltus […] ille, ut ita dicam, saliaris aut,

ut contumeliosius dicam, fullonius.

Seneca, Ep. XV, 4

2

INDICE

ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI ...................................................................... 3

ELENCO DELLE TABELLE ................................................................................... 4

1. INTRODUZIONE .................................................................................................. 5

1.2. LE EVIDENZE ARCHEOLOGICHE DI UNA FULLONICA ............. 6

2. POMPEI .................................................................................................................. 9

2.1. FULLONICA I 4, 7 .................................................................................. 10

2.2. FULLONICA I 6, 7 .................................................................................. 11

2.3. FULLONICA I 10, 6 ................................................................................ 13

2.4. FULLONICA V 1, 2 ................................................................................. 15

2.5. LA NON FULLONICA V 3, 1-2 ............................................................. 17

2.6. FULLONICA VI 3, 6 ................................................................................ 17

2.7. FULLONICA VI 8, 20-21.2 ..................................................................... 19

2.8. FULLONICA VI 14, 21-22 ...................................................................... 22

2.9. FULLONICA VI 15, 3 .............................................................................. 24

2.10. FULLONICA VI 16, 3-4 ........................................................................ 26

2.11. FULLONICA VI 16, 6 ............................................................................ 29

2.12. FULLONICA VII 2, 41 .......................................................................... 30

2.13. FULLONICA IX 6, a.1 ........................................................................... 33

2.14. FULLONICA IX 13, 4-6 ........................................................................ 33

3. CONCLUSIONI .................................................................................................... 36

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 39

LISTA DELLA ABBREVIAZIONI ........................................................................ 42

SITOGRAFIA ........................................................................................................... 42

3

ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI

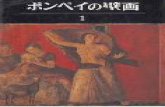

Figura 1. Fullonica I 6, 7. Vasche per il risciacquo al centro e pilae fullonicae sulla destra

(www.pompeiiinpictures.com) ............................................................................ 7

Figura 2. Pianta della fullonica I 4, 7 (FLOHR 2013, plan 11) ...................................... 10

Figura 3. Fullonica I 4, 7. Fistola di piombo (FLOHR 2013, p. 294) ............................ 11

Figura 4. Fullonica I 4, 7. Postazioni per il saltus fullonicus (FLOHR 2013, p. 126) ... 11

Figura 5. Pianta della fullonica di Stephanus I 6, 7 (FLOHR 2013, plan 10) ................ 12

Figura 6. Fullonica I 6, 7. Impluvium nell'atrium e convertito in una vasca

(www.pompeiiinpictures.com) .......................................................................... 13

Figura 7. Pianta della fullonica I 10, 6 (FLOHR 2013, plan 12) .................................... 14

Figura 8. Fullonica I 10, 6. Basi delle postazioni fulloniche (FLOHR 2011a, p. 2). ..... 14

Figura 9. Pianta della fullonica V 1, 2 (FLOHR 2013, plan 13). ................................... 15

Figura 10. Fullonica V 1, 2. Le tre postazioni fulloniche (FLOHR 2011a, p. 3) ........... 16

Figura 11. Fullonica V 1, 2. Canale di drenaggio (FLOHR 2011a, p. 4) ....................... 16

Figura 12. Pianta della fullonica VI 3, 6 (FLOHR 2013, plan 14) ................................. 18

Figura 13. Fullonica VI 3, 6. I dolia. (FLOHR 2011a, p. 6) .......................................... 18

Figura 14. Pianta della fullonica VI 8, 20-21.2 (FLOHR 2011c, p. 95)......................... 20

Figura 15. Fullonica VI 8, 20-21.2. Postazione fullonica S7 (FLOHR 2008, p. 4) ....... 21

Figura 16. Fullonica VI 8, 20-21.2. Le vasche B2, B3 e B4 (FLOHR 2008, p. 3) ........ 21

Figura 17. Fullonica VI 8, 20-21.2. Sezione del pilastro rinvenuto nel peristilio,

raffigurante le varie fasi dell'ars fullonica. Museo Archeologico di Napoli

(http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologiconazionale/) ................. 22

Figura 18. Pianta della fullonica VI 14, 21-22 (FLOHR 2008, p. 6) ............................. 23

Figura 19. Fullonica VI 14, 21-22. Le vasche B1, B2 e B3 (www.pompeiiinpictures.com)

........................................................................................................................... 24

Figura 20. Fullonica VI 14, 21-22. Postazioni per il saltus fullonicus S7 e S8, in primo

piano, S9 e S10, sullo sfondo (www.pompeiiinpictures.com) .......................... 24

Figura 21. Pianta delle fullonica VI 15, 3 (FLOHR 2013, plan 17) ............................... 25

Figura 22. Fullonica VI 15, 3. La vasca B1 sulla destra e i resti di S1, S2 e S3 sullo sfondo

(FLOHR 2007a, p. 133) .................................................................................... 26

Figura 23. Pianta della fullonica VI 16, 3-4 (FLOHR 2013, plan 19) ........................... 27

Figura 24. Fullonica VI 16, 3-4. L'impianto fullonico: B1 e B2 al centro e S1 e S2 sulla

destra (FLOHR 2011a, p. 7) .............................................................................. 27

Figura 25. Fullonica VI 16, 3-4. La fornace F1 (FLOHR 2011a, p. 9) .......................... 28

4

Figura 26. Fullonica VI 16, 3-4. Veduta d'insieme dell'ambiente A

(FLOHR 2011a, p. 8) ........................................................................................ 28

Figura 27. Pianta della fullonica VI 16, 6 (FLOHR 2013, plan 18) ............................... 29

Figura 28. Fullonica VI 16, 6 all'interno della domus VI 16, 7.38

(www.pompeiiinpictures.com e in parte modificata) ........................................ 30

Figura 29. Pianta della fullonica VII 2, 41 (FLOHR 2008, p. 11) ................................. 31

Figura 30. Fullonica VII 2, 41. Le tre postazioni per il saltus fullonicus S1, S2, S3

(FLOHR 2008, p. 12) ........................................................................................ 31

Figura 31. Fullonica VII 2, 41. I quattro blocchi di pietra lavica (FLOHR 2008, p.

13) ...................................................................................................................... 32

Figura 32. Fullonica IX 6, a.1. Le due postazioni per il saltus fullonicus S1 e S2 (FLOHR

2013, p. 25) ........................................................................................................ 33

Figura 33. Pianta della fullonica IX 6, a.1 (FLOHR 2013, plan 21) .............................. 33

Figura 34. Fullonica IX 13, 4-6. Canale di scolo che dalla porta dà sulla strada (FLOHR

2013, p. 224) ...................................................................................................... 34

Figura 35. Fullonica IX 13, 4-6. Trascrizione del graffito CIL IV, 9131 (FLOHR 2013,

p. 339) ................................................................................................................ 34

Figura 36. Enea trasporta un trofeo di armi (www.pompiinpictires.com) ..................... 35

Figura 37. Enea con Anchise e Iulo Ascanio (www.pompiinpictures.com) .................. 35

Figura 38. La distribuzione delle fulloniche rinvenute a Pompei .................................. 37

Figura 39. La distribuzione delle fulloniche senza vasche per il risciacquo e della fontane

più vicine ad esse ............................................................................................... 38

ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 1. La variazione numerica delle pilae fullonicae (FLOHR 2013, p. 77

parzialmente modificata) ..................................................................................... 9

Tabella 2. La distribuzione delle fulloniche di Pompei nei gruppi di appartenenza ...... 10

5

1. INTRODUZIONE

«Oltre un grandissimo numero di botteghe, delle quali eran piene le strade pompeiane, gli

edifizj principali in questo elasso di tempo scavati sono i seguenti. […] Una Fullonica,

ossia Gualchiera, e lavatorìa insieme di panni di lana, ricca di ogni maniera di comodi a

lavare e condensare i panni con pitture oltre ogni credere curiose, che ci mettono a portata

degli ordigni, e metodi che quest' arte adoperava. Questo edifizio è stato uno de' più curiosi

ritrovati di questo periodo di Scavi, ed arricchirà i volumi consecutivi di tavole, e notizie

oltre modo singolari.»1.

Con questo entusiastico annuncio Guglielmo Bechi, cattedratico di storia dell’arte

presso Napoli, annunciò il rinvenimento, nel 1826, della prima fullonica del mondo

romano. Si trattava della fullonica di Pompei VI 8, 20-21, detta anche di Lucius Veranius

Hypsaeus. Da quel momento in poi sono state rinvenute numerose fulloniche in diverse

città appartenute all’impero romano e ciò ha spronato gli studiosi ad interessarsi a questo

genere di edifici e ad approfondire le conoscenze sull’ars fullonica2. In Italia si contano,

ad oggi, ben 25 fulloniche: 13 a Pompei, 6 ad Ostia, 2 a Roma e 1 a Firenze3.

Lo scopo di questo elaborato è quello di analizzare ogni singola fullonica di Pompei,

procedendo per numero crescente di regiones, ponendo l’accento su due differenti aspetti:

la descrizione fisica dell’edificio con l’integrazione di immagini e piante e la storia degli

studi, dalla scoperta ai più recenti contributi; alcune fulloniche richiederanno un ulteriore

approfondimento dovuto alla loro natura incerta.

Data la lunga storia degli scavi di Pompei, la bibliografia sulle fulloniche della

cittadina vesuviana è abbondante, ma, per questo breve elaborato, ho preso in

considerazione alcuni testi come punti di riferimento, attorno ai quali far ruotare i restanti

resoconti.

In primis la seconda edizione di Case ed Abitanti di Pompei di Matteo Della Corte,

edita nel 1954, grazie alla quale alcuni edifici sono stati riconosciuti effettivamente come

fulloniche.

In secondo luogo The Wool Trade of Ancient Pompeii di Walter Moeller del 1976 è un

testo fondamentale per chiunque voglia intraprendere uno studio sui fulloni pompeiani.

In questo scritto egli, nel capitolo dedicato alla filiera di lavorazione della lana, elenca

tutti gli edifici che, per lui, sono da considerare fullonica, facendo seguire a ciascuna voce

una breve descrizione. Seppur in alcuni casi le sue conclusioni sono, a mio parere, troppo

superficiali, il testo continua ad essere un pilastro fondamentale in questo campo.

Nel 1993 Liselotte Eschebach ha pubblicato, basandosi anche sui lavori del defunto

marito Hans Eschebach, una guida schematica a tutti gli edifici di Pompei,

Gebäudeverzeichnis und Stadtplan der antiken Stadt Pompeji, utile lavoro per la raccolta

di informazioni bibliografiche e per la classificazione che viene eseguita su ogni singolo

edificio. Un’incertezza espressa in questo scritto è indice della difficolta di

classificazione.

1 BECHI 1825, p. 1. 2 Non verrà analizzata in questo luogo l’ars fullonica con tutte le sue procedure per non appesantire eccessivamente

il testo. Cfr. MOELLER 1976, pp. 18-24 e FLOHR 2013, pp. 98-121. 3 FLOHR 2013, p. 26.

6

Infine è fondamentale il lavoro svolto da Miko Flohr in numerosi scritti. In particolar

modo sono importantissimi gli articoli usciti in seguito alla sua partecipazione al progetto

“Cleaning the Laundries”, durato dal 2006 al 2008, il quale aveva come obbiettivo quello

di ripulire dai sedimenti moderni e di indagare nuovamente tutte le fulloniche del

panorama pompeiano4. Inoltre Miko Flohr ha pubblicato, nel 2013, The World of Fullo

testo che, fino ad oggi, rappresenta la più completa indagine sui fulloni. In questa

monografia, la quale è una summa di tutti i suoi lavori precedenti, analizza il mondo dei

fulloni in tutti i suoi aspetti, dalle evidenze archeologiche alle teorie economiche, dalle

più solide certezze ai dubbi che non hanno ancora trovato una risposta.

1.2. LE EVIDENZE ARCHEOLOGICHE DI UNA FULLONICA

Prima di entrare in medias res è necessario tentare di fare il punto su una problematica

che ha tenuto banco tra gli studiosi e che è ancora al centro dei dibattiti: in base a quali

criteri si può individuare una fullonica?

Walter Moeller considerava fondamentali la presenza di vasche per il risciacquo e di

pilae fullonicae. Questi criteri sono certamente validi, tuttavia egli è caduto nell’errore di

identificare delle esili fondamenta o dei semplici contorni di pilae fullonicae come prove

dell’esistenza di una fullonica5.

Mark Bradley, criticando lo studioso olandese per la sufficienza del suo operato6,

ritiene necessario identificare le fulloniche sulla base di predefiniti «diagnostic criteria»,

elaborati sulla base delle ricostruzioni moderne del lavoro dei fulloni romani7. Ritiene

fondamentale la presenza di postazioni per il saltus fullonicus e di grosse vasche

rettangolari per il risciacquo (fig.1), ma in assenza di entrambi questi due indizi considera

l’identificazione estremamente difficile8. Da abbinare a questi criteri fondamentali vi

sono delle caratteristiche secondarie: la prossimità ai bagni pubblici o alle latrine9,

l’accesso alla fonte d’acqua locale, la presenza di canali o pozzi di scarico, resti di terra

4 Solamente le fulloniche I 6, 7 e VI 16, 6 non sono state oggetto del progetto in quanto già ben studiate. Cfr.

SPINAZZOLA 1953 e SEILER 1992. 5 Cfr. MOELLER 1976. Walter Moeller è stato certamente condizionato in questo suo modus operandi

dall’adesione alla corrente del Modernismo nell’economia antica, piuttosto che dalla ricerca autoptica sul campo.

La sua opera The Wool Trade of Ancient Pompeii, edita nel 1976, si inserisce nel dibattito scaturito dalla comparsa,

nel 1973, di The Ancient Economy di Moses Finley, emblema del Primitivismo, cfr. FINLEY 1973. La visione di

Pompei come “città produttrice”, secondo le categorie designate da Max Weber (per quanto concerne la

lavorazione della lana), verrà attaccata in primis proprio da Moses Finley nella seconda edizione di The Ancient

Economy del 1985, cfr. FINLEY 1985, p. 194, e dal suo allievo, Willem Jongman, che, nel 1988, confuterà

minuziosamente la teoria di Walter Moeller in The Economy and Society of Pompeii, cfr. JONGMAN 1988, pp.

155-86. 6 BRADLEY 2002, pp. 25-6. Per la critica all’operato di Walter Moeller si veda anche FLOHR 2011b, pp. 230-1.

Tuttavia, in questo articolo, l’autore considera comunque fondamentale il lavoro dello studioso olandese

scrivendo: «The best documented overview of the evidence of fulling at Pompei still Moeller» 7 Cfr. BRADLEY 2002. 8 Ivi, p. 26. 9 Criterio individuato per la prima volta da Mark Bradley, ma ampiamente criticato da Andrew Wilson in WILSON

2003, pp. 444-5.

7

fullonica10, residui di zolfo, anfore per urina collocati in strada, spazio per stendere11,

presenza di grosse presse per i vestiti, iscrizioni o graffiti che menzionano i fulloni12.

Andrew Wilson attacca lo scritto di Mark Bradley e ritiene che i criteri primari

delineati da quest’ultimo siano sostanzialmente gli stessi utilizzati dai più recenti studi, a

partire da Walter Moeller. Per quanto concerne le prove secondarie di Mark Bradley le

considera, non per forza inesatte, ma metodologicamente errate, in quanto sarebbero le

evidenze archeologiche che ci aspetteremmo di trovare in una fullonica in base alla nostra

ricostruzione dei processi che avvenivano al suo interno13. Andrew Wilson ritiene

fondamentale l’integrazione tra le fonti letterarie e le rimanenze archeologiche, anche se

qui si apre un grosso problema dal momento che, come aveva già fatto notare Mark

Bradley, i testi antichi si concentrano principalmente sulla fase di pigiatura dei vestiti,

riportando solo qualche nozione per il resto del processo. Andrew Wilson tenta di

10 Delle particolari crete utilizzate nel processo di smacchiatura dei vestiti, cfr. Plin. Nat. Hist. XXXV, 196-7. 11 Lo spazio per stendere a mio parere non può essere preso come un criterio secondario utile a comprovare i criteri

necessari, poiché da un passo del Digesto risulta che i fulloni avevano il permesso di utilizzare spazi pubblici per

far asciugare i vestiti. Sebbene il Digesto non è un documento che si può riferire all’ intera antichità, tuttavia

delinea una mentalità di base che da consuetudo in un determinato momento è divenuta lex. Dig. XLIII, 10, 1, 4:

Ἐπιμελείσθωσαν δὲ καὶ ὄπος πρò τῶν ἐργαστηρίων μηδὲν προκείμενον ᾖ, πλὴν ἐὰν κναφεὺς ἱμάτια ψύγῃ ἢ τέκτων

τποχοὺς ἔξω τιθῆ. Τιθέσθωσαν δὲ καὶ οὗτοι, ὤστε μὴ κολύειν ἅμαξαν βαδίζειν. Tr.: «Allo stesso modo si

interessino, affinché nulla sia sporgente davanti alle botteghe: ciò non vale per il fullone che desidera far asciugare

i vestiti o per l’operaio addetto alla costruzione dei carri che mette le ruote fuori. Tuttavia in questi casi comunque

si deve consentire il passaggio dei veicoli». 12 BRADLEY 2002, p. 27. 13 WILSON 2003, p. 443.

Figura 1. Fullonica I 6, 7. Vasche per il risciacquo al centro e pilae fullonicae

sulla destra (www.pompeiiinpictures.com)

8

risolvere il problema cercando di connettere le fonti letterarie e le rimanenze

archeologiche attraverso la serie di affreschi presenti su un pilastro della fullonica di

Hypsaeus a Pompei (VI 8, 20-21.2) (fig. 17). In questo modo, quindi, si potrebbero

individuare le fulloniche che sono equipaggiate con strumenti simili e assumerle come

modello su cui stabilire i criteri base per il riconoscimento delle altre fulloniche.

Attraverso quest’operazione sono state individuate quattro fulloniche guida a Pompei: I

6, 7; VI 8, 20-21.2; VI 14, 21-22; VI 15, 3. Tutte e quattro presentano due tipi di

strumentazioni in comune, le vasche per il risciacquo e le postazioni per il saltus

fullonicus, le quali sono da considerare le strumentazioni necessarie per individuare una

fullonica (fig. 1)14.

Miko Flohr ritiene, ovviamente, fondamentale la presenza di pilae fullonicae, ma non

è dello stesso avviso per quanto riguarda le vasche per il risciacquo. Infatti se in un

edificio si individuano solo due o tre vasche, senza la minima traccia di postazioni per il

saltus fullonicus, allora sarà difficile determinarne la natura, in quanto le vasche potevano

essere utilizzate anche per altri scopi e l’indagine archeologica non può chiarirne

l’effettivo utilizzo. Per esempio è stato rinvenuto un gruppo di vasche interconnesse tra

loro all’interno di un officina tintoria a Pompei15.

In conclusione il criterio necessario e sufficiente per individuare una fullonica è la

presenza di postazioni per il saltus fullonicus, in quanto sono la parte essenziale del

processo di lavaggio dei vestiti e non si conoscono per esse altre funzioni oltre a questa.

A ciò può essere abbinata la presenza di una o più vasche, ma non sono strettamente

necessarie. Per esempio in ben otto edifici identificati come fulloniche a Pompei non è

stata trovata alcuna traccia di vasche, tuttavia la presenza delle postazioni per il saltus

fullonicus le classifica come tali16. Probabilmente, a mio parere, per risciacquare i vestiti

dopo la prima fase del procedimento i lavoratori di questi esercizi utilizzavano le fontane

pubbliche presenti in gran numero a Pompei e ben dislocate per tutto il tessuto cittadino

(fig.39). Infatti queste fulloniche distano al massimo 50 m dalla fontana più vicina, e dato

che erano piccole botteghe avevano una mole di vestiti molto limitata, quindi

presumibilmente non erano d’impaccio ai cittadini che volevano usufruire delle fontane

pubbliche. Ma questa è solo una supposizione per tentare di trovare una soluzione alla

totale assenza di vasche in una grossa percentuale di fulloniche.

14 WILSON 2003, p. 443-4. 15 VII 14, 5.17-18; FLOHR 2013, pp. 23-6. 16 Ivi, p. 150; I 4, 7; I 10, 6; V 1, 2; VI 3, 6; VI 16, 6; VII 2, 41; IX 6, a.1; IX 13, 4-6.

9

2. POMPEI

Pompei, a causa del suo tragico epilogo nel 79 d.C., ha restituito ben 13 fulloniche sparse

in cinque differenti regiones della città. La maggior parte di esse si colloca nei pressi delle

principali arterie stradali cittadine, in zone dalla forte attrattiva commerciale (fig. 38). La

visibilità, che potevano ricevere nelle vie più trafficate della città, era preferita alla

distribuzione capillare sul territorio17. Le fulloniche della città vesuviana sono di piccole

e medie dimensioni e non hanno nulla a che vedere con le grandi fulloniche “industriali”

di Firenze, Ostia e Roma (tab. 1).

Secondo Miko Flohr il discrimine tra le piccole e le grandi fulloniche è da ricercare

nel numero di vasche per il risciacquo e di pilae fullonicae presenti in situ e a partire da

questi dati è possibile identificare quattro diversi gruppi. Il primo gruppo comprende le

fulloniche nelle quali non è stato rinvenuto alcun tipo di struttura atta al risciacquo e

normalmente esse presentano solo due o tre pilae fullonicae. Il secondo gruppo è

composto da botteghe che presentano una vasca per il risciacquo e tre o quattro postazioni

per il saltus fullonicus. Il terzo da quelle fulloniche che hanno due o più vasche per il

risciacquo con dieci o meno pilae fullonicae, mentre quelle con trenta o più rientrano nel

quarto gruppo (tab. 2)18.

17 FLOHR 2013, pp. 229-34. 18 Ivi, p. 150.

Tabella 1. La variazione numerica delle pilae fullonicae (FLOHR 2013, p. 77 parzialmente modificata)

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 710

3034

4246

97

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

FULLONICHE DI POMPEI

GRUPPO I I 4, 7; I 10, 6; VI 16, 6; VI 3, 6; V 1, 2;

VII 2, 41; IX 6, a.1.

GRUPPO II VI 15, 3.

GRUPPO III I 6, 7; VI 8, 20-21.2; VI 14, 21-22;

VI 16, 3-4.

GRUPPO IV Nessuna

Tabella 2. La distribuzione delle fulloniche di Pompei nei gruppi di appartenenza

2.1. FULLONICA I 4, 7

Questa bottega, scavata nell’agosto del 185519, non è stata ritenuta da subito una

fullonica, anche se lo stesso Giuseppe Fiorelli ha scritto di avere trovato in essa: «tre

poggiuoli di fabbrica, attraversati da fistola di piombo»20, identificati in seguito come le

due postazioni per il saltus fullonicus. Matteo Della Corte, nell’immediato secondo

dopoguerra, è il primo studioso che riconosce effettivamente nell’edificio una fullonica,

in base alle evidenze archeologiche e ad alcuni tituli picti, rinvenuti sulla facciata o nelle

vicinanze, dove compare la parola fullo21. Anche Walter Moeller, concorde con

l’intuizione di Matteo Della Corte, annovera questo edificio nel suo inventario delle

fulloniche di Pompei22. Liselotte Eschebach, nel suo elenco degli edifici di Pompei

redatto nel 1993, individua nella bottega una fullonica23.

Miko Flohr nell’ambito del progetto “Cleaning the Laundries”, conferma la natura

della fullonica I 4, 724.

19 FIORELLI 1862, p. 614 vi è solo una breve menzione. 20 FIORELLI 1875, p. 66. 21 DELLA CORTE 1954, p. 220. CIL 998: «L(ucium) Popidium aed(ilem) / fullo rog(at)»; CIL 995: «L(ucium)

Ceium Secundum IIvir(um) / Passaratus nec sine Maeniano / rog(at)», Matteo Della Corte riconosce in Passaratus

e in Maeniano i due proprietari dell’esercizio o due fulloni che vi lavoravano. 22 MOELLER 1976, p. 41. 23 ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 28 24 FLOHR 2007a, pp. 131-2; FLOHR 2011a, pp. 11-2.

Figura 2. Pianta della fullonica I 4, 7 (FLOHR 2013, plan 11)

11

L’edificio è una taberna e in quanto tale segue la ripartizione: negozio (C) e stanze di

servizio (A e B) sul retro. Nell’ambiente C sono state rinvenute due postazioni per il saltus

fullonicus (S1 e S2, fig. 4) e due anfore (a). Nella stanza A sono stati trovati i resti di un

tubo di piombo uscenti dal muro che separa il negozio dal retrobottega (fig. 3). Questo

tubo percorreva l’intero muro settentrionale dell’immobile, tuttavia Miko Flohr ritiene

che non avesse nulla a che fare con la fullonica, ma servisse la vicina Casa del Citarista25.

Infatti sono state individuate due porte murate nelle pareti est e sud della stanza B che, in

una fase precedente, collegavano questa taberna alla vicina abitazione26.

La stanza B è da ritenersi residenziale in quanto soddisfa i criteri stabiliti da Felix

Pirson per determinare se un taberna fosse abitata27. Al suo interno è stata trovata la

nicchia di un letto lungo il muro settentrionale, inoltre le pareti presentano resti di

decorazioni databili al periodo del Terzo Stile pompeiano28.

2.2. FULLONICA I 6, 7

Nel maggio del 1912 iniziarono gli scavi dell’ingresso 7 dell’insula VI nella regio I,

conclusi nell’aprile del 1913 con l’entusiastico annuncio del ritrovamento della

fullonica29. L’ottimo stato di conservazione ha fatto sì che questo edificio, a partire dagli

anni Venti, diventasse uno dei punti di interesse descritti dalle guide di Pompei30. Tuttavia

è ben noto solamente in seguito alla, tutt’oggi fondamentale, pubblicazione postuma di

Vittorio Spinazzola sugli scavi di Via dell’Abbondanza, apparsa nel 195331.

25 FLOHR 2007a, p. 132. 26 Ivi, p. 131. 27 PIRSON 1999, p.53: «Archäologische Indizien für die Bewohnung von tabernae sind Latrinen, Bettnischen

sowie Reste von Wanddekoration in Hinter- oder Nebenzimmern des Verkaufsraumes, die auf eine nicht

gewerbliche Nutzung dieser Räumlichkeiten schließen lassen.» 28 FLOHR 2013, p. 191-2; per le decorazioni sulle pareti: MAU 1882, p. 413. 29 NSc 1912, pp. 183, 217-21, 246-50, 283-7, 331-3, 353, 402, 445. NSc 1913, p. 62, 83-4, 141 30 BECCARINI 1922, pp. 18-9; THÉDENAT 1928, pp. 130-1. 31 SPINAZZOLA 1953, pp. 765-85.

Figura 4. Fullonica I 4, 7. Postazioni per il

saltus fullonicus (FLOHR 2013, p. 126)

Figura 3. Fullonica I 4, 7. Fistola di piombo

(FLOHR 2013, p. 294)

12

Matteo Della Corte, affascinato anche egli dal perfetto stato di conservazione, ha

riportato le notizie inerenti a questa fullonica integrandole, come di consueto nella sua

opera, con i rinvenimenti epigrafici e ha in questo modo identificato in Stephanus, un

nome che campeggia in due programmata elettorali sulla facciata32, il proprietario

dell’attività33. Infine Walter Moeller e Liselotte Eschebach hanno inserito, senza alcun

esitazione, questa bottega nel novero delle fulloniche di Pompei34.

Figura 5. Pianta della fullonica di Stephanus I 6, 7 (FLOHR 2013, plan 10)

Questa fullonica è: «il più chiaro esempio di una piccola abitazione che trasforma,

dopo i moti tellurici del 63, il pianterreno in laboratorio di officina e in ambienti di bottega

per il comodo della clientela»35. Amedeo Maiuri e Vittorio Spinazzola hanno sostenuto,

ragionevolmente, che in origine questo esercizio fosse una piccola domus poi, in seguito

al terremoto che scosse Pompei nel 62/63 d.C., fu riadattata a fullonica36.

Nella struttura dell’esercizio fullonico sono individuabili due nuclei fondamentali: il

primo composto dall’atrium e da ciò che gli gravita attorno (stanze a, b, c, e, g, k, i) e il

secondo formato dagli ambienti situati dopo le fauces j (stanze h, p, q, m, n). Nella prima

parte della fullonica avveniva tutto ciò che era inerente al rapporto con i clienti, mentre

nella seconda vi erano le strutture che formavano effettivamente l’impianto fullonico37.

La stanzetta a era adibita all’amministrazione, mentre nella sala b sono stati rinvenuti due

anelli di ferro delle prela che componevano il torcular, ovvero la pressa per stoffe o

tessuti (fig. 17)38. Nell’atrium e, dove si trova una vasca fullonica ricavata dall’impluvium

della domus (fig. 6), e nell’oecus g si collocava, per Vittorio Spinazzola, la reception per

la clientela39. La finestra tra le stanze g e h è stata interpretata come l’apertura attraverso

la quale venivano fatti passare i vestiti dallo spazio retrostante.

32 CIL IV, 7172: «Popidium Secundum / aed(ilem) Stephanus rog(at)» e CIL IV, 7174: «Stephane fac». Inoltre

sulla facciata sono presenti numerosi altri manifesti elettorali: CIL IV, 7161; 7164; 7165; 7166; 7167; 7168; 7169;

7171; 7173. Cfr. VARONE, STEFANI 2009, pp. 58-61. 33 DELLA CORTE 1954, pp. 238-9. 34 MOELLER 1976, pp. 41-3; ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 35. 35 MAIURI 1942, p. 173. 36 SPINAZZOLA 1953, pp. 765-8. 37 Ivi, p. 769-70. 38 Ivi, p. 777. 39 Ivi, p. 765 fig. 744; FLOHR 2011c, p. 89.

13

Nella parte posteriore della casa, come poco sopra si è scritto, si collocava la vera e

propria officina fullonica. Proseguendo dal viridarium (p) si trovano la latrina (n) e la

cucina (m) e sulla sinistra, salendo una piccola rampa di scale, si accede allo spazio q

dedicato alla pigiatura dei vestiti. Qui vi sono ben tre vasche per il risciacquo (B1, B2,

B3) e cinque postazioni per la pigiatura dei vestiti (S1, S2, S3, S4, S5) (fig. 1)40.

Miko Flohr ritiene che la fullonica di Stephanus fosse «a multifunctional complex that

combined residential and commercial function»41. Ciò lo si può provare grazie alla

presenza di una latrina (n), di una cucina (m) e di due stanze (h, k), all’interno delle quali

sono stati rinvenuti resti relativi alla vita quotidiana42. Molto probabilmente questa attività

era gestita da una famiglia che vi abitava all’interno assieme ad un esiguo numero di

impiegati43.

2.3. FULLONICA I 10, 6

Questa fullonica, appartenente al complesso della Casa del Menandro, fu scavata nei

primi anni Trenta e da subito sorsero dubbi sulla sua identificazione44. Matteo Della

Corte, basandosi sulla presenza dei resti di due postazioni per i fulloni, sosteneva che si

trattasse di una fullonica45. Con il passare del tempo i sedimenti moderni hanno coperto

le rimanenze delle postazioni di lavoro, tuttavia ciò non ha impedito a Walter Moeller di

40 SPINAZZOLA 1953, p. 765; FLOHR 2011c, p. 89. 41 Ivi, p. 94. 42 Ivi, p. 93. 43 Ivi, p. 94. 44 NSc 1934, pp. 276-7. 45 DELLA CORTE 1954, p. 249.

Figura 6. Fullonica I 6, 7. Impluvium nell'atrium e convertito in una

vasca (www.pompeiiinpictures.com)

14

annoverare, nel suo elenco, questo edificio come una fullonica. Inoltre, lo studioso

olandese, identifica l’indipendente I 10, 5 come abitazione dei lavoratori della fullonica,

andando contro a Matteo della Corte che, in base al rinvenimento di alcuni graffiti

erotici46, riteneva questo luogo occupato «da donne di dubbia moralità»47.

Liselotte Eschebach ha forti dubbi nel classificare questo edificio, tuttavia, grazie al

rinvenimento di alcuni elementi decorativi in marmo, preferisce identificarlo con la

bottega/magazzino di uno scultore48. Roger Ling ritine improbabile l’esistenza di una

fullonica in questo esercizio, ma sostiene l’ipotesi di Liselotte Eschebach49. Penelope

Allison critica la proposta di Roger Ling, tuttavia non propende per l’identificazione in

fullonica50.

Nel 2008, nell’ambito del progetto “Cleaning the Laundries”, i sedimenti moderni

sono stati asportati e Miko Flohr, indagando nuovamente le basi delle presunte postazioni

fulloniche (S1, S2), ha confermato l’esistenza di una fullonica in questo esercizio (fig.

8)51.

46 CIL IV, 8360; 8361. 47 DELLA CORTE, p. 249; MOELLER 1976, p 43. 48 ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 54. 49 LING 1997, p. 147. 50 ALLISON 2006, p. 335. 51 FLOHR 2011a, p. 1-2.

Figura 7. Pianta della fullonica

I 10, 6 (FLOHR 2013, plan 12)

Figura 8. Fullonica I 10, 6.

Basi delle postazioni fulloniche

(FLOHR 2011a, p. 2).

15

Questo edificio al momento dell’eruzione non aveva le caratteristiche tipiche di una

fullonica, ma era adibito ad altro uso, tuttavia la presenza di S1 e S2 lo qualificano

certamente come una fullonica. Come spiegare quest’incongruenza? Secondo Miko Flohr

questo edificio durante il primo secolo era una fullonica poi convertita, probabilmente

nell’età dei Flavi, in un’altra attività. Questa interpretazione si basa sul fatto che non sono

state trovate assolutamente tracce di tubi, necessari in un officina fullonica, e sulla assenza

quasi totale di loro tracce sul pavimento, accuratamente rimosse nel momento di riutilizzo

della struttura52.

Il piano superiore (I 10, 5), il quale aveva un ingresso completamente autonomo, per

Miko Flohr doveva appartenere allo stesso proprietario di questa bottega, tuttavia è inutile

avanzare proposte in questo campo visto che è completamente crollato e quindi risulta

impossibile indagarne la natura53.

2.4. FULLONICA V 1, 2

Per questo edificio non esistono formali reportage dello scavo e viene menzionato per

la prima volta da Giuseppe Fiorelli in “Descrizione di Pompei” nel 187554. In passato non

è mai stato ritenuto un esercizio fullonico, tant’è vero che Walter Moeller non lo inserisce

nel suo elenco e Liselotte Eschebach lo identifica in generale come bottega55. Tuttavia,

Miko Flohr, riconoscendo nei due muretti addossati al muro occidentale delle postazioni

fulloniche, ritiene che questa struttura possa essere annoverata di diritto tra le fulloniche

pompeiane56.

52 FLOHR 2011a, p. 2. 53 FLOHR 2013 p. 291. 54 FIORELLI 1875, p. 419. 55 ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 122. 56 FLOHR 2003, p. 447 n. 6.

Figura 9. Pianta della fullonica V 1, 2

(FLOHR 2013, plan 13).

16

Nell’ambito del progetto “Cleaning the Laundries”, grazie all’asportazione dei

sedimenti moderni e di uno strato di calcestruzzo risalente ai lavori di restauro con cui

erano stati sigillati, inconsapevolmente, due dei buchi per il saltus fullonicus, è stato

possibile individuare una terza postazione fullonica (fig. 10)57.

L’edificio è composto da un corpo di fabbrica principale a forma di L (3 e 5) e da una

stanza quadrata nella parte nord-orientale (4). La struttura è quella tipica della taberna

con la bottega nella parte che affaccia sulla strada e un retrobottega. Nella stanza 5 lungo

il muro occidentale, come si è scritto sopra, sono state trovate le tre postazioni per la

pigiatura dei vestiti, mentre nella parte nord occidentale (5) è stato rinvenuto un

complesso di drenaggio (fig. 11).

57 FLOHR 2011a, p. 3.

Figura 10. Fullonica V 1, 2. Le tre postazioni fulloniche (FLOHR 2011a, p. 3)

Figura 11. Fullonica V 1, 2. Canale di drenaggio (FLOHR 2011a, p. 4)

17

In passato la funzione di questo canale di drenaggio non era chiara e quindi non sono

state fatte le dovute analisi sui sedimenti biancastri trovati in esso. Tuttavia siamo a

conoscenza di depositi di simile colore, rinvenuti su tubi, anfore, vasche per il risciacquo

e anche sul pavimento di altre fulloniche a Pompei e a Ostia. Quindi possiamo supporre

che accogliesse le acque utilizzate per il risciacquo dei vestiti dai materiali chimici

alcalini, adoperati nella prima fase di lavorazione58.

Questa taberna aveva un secondo piano, del quale oggi non rimane nulla se non i buchi

per le travi del pavimento e parte dei muri nord e ovest, molto probabilmente abitato dal

proprietario della fullonica59. Anche la stanza 4 poteva assolvere a funzioni abitative, o,

per lo meno, non direttamente connesse alla fase di lavorazione, in quanto presenta delle

decorazioni, che sono uno dei criteri suggeriti da Felix Pirson per determinare se un

ambiente fosse adibito alla vita quotidiana 60. Tuttavia la presenza di una finestra e della

porta nel muro meridionale, in linea d’aria diretta con la porta di ingresso, ne suggerisce

un uso diurno61.

2.5. LA NON FULLONICA V 3, 1-2

Gli scavi di questo lotto finirono nel 1902 con l’annuncio del ritrovamento di: «due

vaschette rettangolari, circondate lateralmente da quei bassi muretti che servivano di

appoggio pel saltus fullonicus»62.

Walter Moeller e Liselotte Eschebach, basandosi sul reportage degli scavi,

annoverano questo edificio tra le fulloniche di Pompei63. Tuttavia Miko Flohr, grazie ad

un’attenta analisi autoptica, smentisce la natura fullonica di questo edificio64.

2.6. FULLONICA VI 3, 6

Questa taberna è stata scavata prima del 1826, data di ritrovamento del primo edificio

identificato come fullonica (VI 8, 20-21), quindi da subito non fu riconosciuta tale65. Le

notizie degli scavi sono state riportate in modo esaustivo da Francesco Carrocci, Emidio

De Albentiis, Mauro Gargiulo e Fabrizio Pesando nel loro lavoro, degli ultimi anni

Ottanta, sulle insulae 3 e 4 della regio VI, i quali, tuttavia, non hanno individuato la

58 FLOHR 2011a, pp. 4-5. I sedimenti, come ben osserva Miko Flohr, sono differenti rispetto a quelli trovati nei

tubi degli acquedotti romani e sappiamo, da Plin. Nat Hist. XXXV, 196-7, che durante la prima fase di lavorazione

veniva utilizzata la così detta Terra Fullonica, dall’alto contenuto calcareo. 59 FLOHR 2013, p. 189. FIORELLI 1875, p. 419 riporta l’esistenza di una «scaletta dell’ammezzato», oggi

perduta. 60 Vd. n. 27. 61 FLOHR 2007b, p. 141. 62 NSc 1902, p. 565. 63 MOELLR 1976, p. 43; ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 137. 64 FLOHR 2013, p. 27. 65 FLOHR 2011a, p. 5.

18

taberna come una fullonica66. Walter Moeller e Liselotte Eschebach non hanno inserito

questo edificio tra le fulloniche pompeiane67.

Nell’ambito del progetto “Cleaning the Laundries” è stato completamente ripulito il

pavimento e sono stati svuotati i due dolia (S1, S2) (fig. 13), riempiti in una fase

precedente con del cemento moderno. Attorno ai dolia è stato possibile trovare della malta

impermeabile, completamente diversa da quella utilizzata per i muri e ciò ha contribuito

a corroborare l’idea che essi servissero per il saltus fullonicus. Grazie a ciò Miko Flohr

ha potuto identificare l’edificio come fullonica68.

66 CARROCCI, DE ALBENTIIS, GARGIULO, PESANDO 1990, pp. 101-2. 67 ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 163. 68 FLOHR 2011a, pp. 5-6.

Figura 12. Pianta della fullonica

VI 3, 6 (FLOHR 2013, plan 14)

Figura 13. Fullonica VI 3, 6. I dolia. (FLOHR 2011a, p. 6)

19

Dal punto di vista strutturale l’edificio presenta una sola stanza con l’intera facciata

aperta su Via Consolare. Sul fondo dell’ambiente, lungo il muro est, sono collocati i due

dolia in terracotta (S1, S2). Nella parete sud si apre una porticina che collega la bottega

alla fauces della vicina domus VI 3, 7, dalla quale, molto probabilmente, si separò dopo

il terremoto del 62/63 d.C. e dalla quale continuò a dipendere69. Inoltre, i resti di quelli

che dovrebbero essere due gradini nell’angolo nord-est e l’altezza della parete

settentrionale suggeriscono l’esistenza di un piano superiore, verosimilmente abitato dai

lavoratori della fullonica70.

2.7. FULLONICA VI 8, 20-21.2

Come si è scritto all’inizio dell’elaborato, VI 8, 20-21.2, grazie agli scavi compiuti tra

il 1825 e 1826, è stata la prima fullonica dell’intero mondo romano ad essere riconosciuta

tale71. La notizia della straordinaria scoperta fu subito riportata da Guglielmo Bechi nel

periodico del Real Museo Borbonico di Napoli e nel 1828 viene menzionata anche nel

“Berliner Kunst-Blatt”72. Negli anni immediatamente successivi questo edificio entra a

far parte dei punti di interesse e perciò viene descritto in diverse guide di Pompei da quella

in lingua francese di Charles Bonucci73, a quella italiana di Gaspare Vinci74, da quella in

inglese di William Gell75, alla più tarda, in lingua francese, di Ernest Berton76.

Matteo Della Corte, analizzando i tituli picti sui muri della fullonica, ha individuato in

Lucius Veranius Hypsaeus il proprietario dell’esercizio, perciò la fullonica VI 8, 21-22.2

è anche detta fullonica di Lucius Veranius Hypsaeus77. Walter Moeller, dilungandosi

nella descrizione, ha annoverato l’edificio fra le fulloniche pompeiane, come, d’altro

canto, ha fatto anche Liselotte Eschebach78.

Anche questa fullonica è stata indagata, nuovamente, nell’ambito del progetto

“Cleaning the Laundries” e Miko Flohr, grazie alla rimozione dei sedimenti moderni, ha

potuto approfondire la conoscenza sul funzionamento del sistema idrico del complesso79.

69 FLOHR 2013, p. 220, 295. 70 CARROCCI, DE ALBENTIIS, GARGIULO, PESANDO 1990, p. 102. 71 Per quanto concerne le prime scoperte vd. FIORELLI 1862 pp. 143-80. 72 BECHI 1825, p.1; BECHI 1827, pp. 1-22; FÖRSTER 1828, pp. 206-12. 73 BONUCCI 1830, pp. 129-32. 74 VINCI 1831, pp. 113-5. 75 GELL 1832, pp. 179-91. 76 BRETON 1855, pp. 245-8. 77 DELLA CORTE 1954, p. 46. CIL IV, 193: «[Hyp]saeum quinq(uennalem) d(ignum) r(e) p(ublica) / Vicini

volunt». 78 MOELLER 1976, pp. 44-6; ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 186-7. 79 FLOHR 2008, pp. 1-6.

20

Quest’edificio è «il più grandioso e completo impianto di fullonica pompeiana»80, ma

in origine aveva una funzione ben diversa. Amedeo Maiuri sostiene che il terremoto del

62/63 d.C. danneggiò notevolmente la domus qui situata e dunque il proprietario, o chi

subentrò nel possesso dell’immobile, decise di mutare l’edificio residenziale in fullonica,

tuttavia tale conversione, al momento dell’eruzione del 79 d.C., non era ancora

completamente compiuta81. Di contro Miko Flohr ritiene che il cambiamento sia da datare

dopo il 50 d.C., ma non a causa del terremoto in quanto «there are no traces of earthquake

damage»82.

Originariamente, nel II sec. a.C. l’intero complesso era organizzato attorno a due atria:

l’atrium della Casa della Fontana Grande (VI 8, 22) e il piccolo atrium di VI 8, 21, i quali

erano tra loro comunicanti attraverso tre porte. Durante il I sec. a.C. fu costruito un largo

peristilio (39) nella parte meridionale della domus e successivamente l’intero complesso

venne diviso in due blocchi attraverso la muratura delle tre porte comunicanti: a nord la

Casa della Fontana Grande e a sud VI 8, 20-21.2 nel cui peristilio fu successivamente

impiantata la fullonica83.

Nella parte occidentale del peristilio (39) sono state rinvenute quattro vasche per il

risciacquo (B1, B2, B3, B4), di cui tre connesse tra loro (B1, B2, B3) (fig. 16), e sette

80 MAIURI 1942, p. 165. 81 Ivi, pp. 165-6. 82 FLOHR 2011c, p. 96. 83 Ivi, p. 94.

Figura 14. Pianta della fullonica VI

8, 20-21.2 (FLOHR 2011c, p. 95)

21

postazioni per il saltus fullonicus (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7), di cui le prime sei

raggruppate nell’angolo nord-ovest vicino alla vasca B4 e una (S7) posta tra il peristilio

e la vasca B1 (fig. 15). Infine un lungo canale di drenaggio sotterraneo correva, passando

a fianco delle vasche B2, B3 e B4, dalle postazioni fulloniche fino all’ingresso VI 8, 284.

In questo complesso l’officina fullonica occupava solamente una parte marginale del

intero edificio e non interferiva con la parte domestica, la quale occupava quasi tutta la

restante porzione, compresa anche una parte del peristilio che era grande abbastanza da

non perdere completamente la sua funzione abitativa85.

84 FLOHR 2008, pp. 4-5. 85 FLOHR 2011c, p. 98.

Figura 16. Fullonica VI 8, 20-21.2. Le vasche B2, B3 e B4 (FLOHR 2008, p. 3)

Figura 15. Fullonica VI 8, 20-21.2. Postazione fullonica S7 (FLOHR 2008, p. 4)

22

Il rinvenimento, in fronte all’oecus 12, di una fontana con due pilastri decorati, è di

notevole importanza, in quanto su uno di essi, ora conservato al Museo Archeologico

Nazionale di Napoli, vi è rappresentato iconograficamente il processo di lavaggio degli

indumenti compiuto dai fulloni. Ciò, oltre a suggerire per l’oecus 12 il ruolo di reception,

dove i clienti venivano a ritirare i loro indumenti lavati86, è prezioso per comprendere

appieno le varie fasi della lavorazione che avvenivano all’interno di questa e di altre

fulloniche (fig. 17).

2.8. FULLONICA VI 14, 21-22

Questa edificio, scavato tra il dicembre 1874 e l’aprile 1875 sotto la direzione di

Antonio Sogliano, è il secondo ad essere riconosciuto come fullonica87. Data l’importanza

anche l’archeologo tedesco August Mau nel 1876 tratta questa fullonica in due interventi

86 FLOHR 2011c, p. 97 87 GdS 1875, 167-171.

Figura 17. Fullonica VI 8, 20-21.2. Scomposizione del pilastro rinvenuto nel

peristilio raffigurante le varie fasi dell'ars fullonica. Museo Archeologico di Napoli

(http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologiconazionale/)

23

pubblicati nel “Bullettino dell’Instituto di corrispondenza archeologica”88, e negli anni

immediatamente successivi, Émile Presuhn ne fa una descrizione in francese89. Lo stesso

August Mau e Johannes Overbeck includono questo edificio nella loro guida di Pompei

edita nel 188490.

Nel Novecento anche Matteo Della Corte, Walter Moeller e Liselotte Eschebach hanno

scritto di questa fullonica nelle loro rispettive pubblicazioni91. Infine VI 14, 21-22 è stato

l’oggetto di un intero articolo di Miko Flohr, edito in “Rivista di Studi Pompeiani”, e uno

degli edifici indagati dal progetto “Cleaning the Launderies”92.

VI 14, 21-22 era originariamente una domus la quale subì gravissimi danni strutturali

in seguito al terremoto del 62/63 d.C. e perciò fu abbandonata. Successivamente, grazie

al probabile subentro di un nuovo proprietario, fu parzialmente ricostruita e in essa fu

installata un’officina fullonica93. Nel peristilio furono impiantate tre vasche atte al

risciacquo (B1, B2, B3) (fig.19) e fra queste ultime e il muro meridionale furono innalzate

sette postazioni per il saltus fullonicus (S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10) (fig. 20), mentre altre

tre pilae fullonicae (S1, S2, S3) sono state rinvenute nella taberna VI 14, 21, collegata

all’atrium (b) da una porta nel muro occidentale.

88 MAU 1876a, pp. 24-8; MAU 1876b, pp. 100. 89 PRESUHN 1878, pp. 3-6. 90 OVERBECK, MAU 1884, p. 425. 91 DELLA CORTE 1954, p. 77; MOELLER 1976, pp. 46-9; ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 212-

3. 92 FLOHR 2005, pp. 37- 63; FLOHR 2008, pp. 6-8. 93 MAIURI 1942, p. 166; FLOHR 2005, pp. 56-7, 61.

Figura 18. Pianta della fullonica VI 14, 21-22 (FLOHR 2008, p. 6)

24

In seguito all’installazione della fullonica l’edificio continuò ad essere abitato, ciò ci

è testimoniato dal gran numero di oggetti domestici trovati al suo interno94. Quindi si può

concludere che, al momento dell’eruzione del 79 d.C., la fullonica VI 14, 21-22 fosse

abitata ed in attività.

2.9. FULLONICA VI 15, 3

L’ edificio VI 15, 3 fu riportato alla luce tra il 1895 e il 1897 e, soprattutto grazie alla

presenza di un manifesto elettorale in facciata riguardanti i fulloni, fu da subito

94 FLOHR 2005, p. 59

Figura 19. Fullonica VI 14, 21-22. Le vasche B1, B2 e B3 (www.pompeiiinpictures.com)

Figura 20. Fullonica VI 14, 21-22. Postazioni per il saltus fullonicus S7 e S8, in primo piano,

S9 e S10, sullo sfondo (www.pompeiiinpictures.com)

25

riconosciuto come fullonica95. Nel 1898, August Mau rende partecipe l’Accademia

tedesca di questa scoperta pubblicando un resoconto nel “Mitteilungen des Deutschen

Archäologischen Instituts”96.

Nel Novecento, Matteo Della Corte, grazie al summenzionato manifesto elettorale

(CIL IV 3529), identifica nel fullone Mustius il proprietario dell’esercizio97. Walter

Moeller, concorde con Matteo Della Corte, ritiene questo edificio una fullonica data la

presenza di vasche per il risciacquo e di postazioni per il saltus fullonicus e Liselotte

Eschebach, senza alcun dubbio, lo qualifica come tale98. Infine, negli anni 2000, VI 15, 3

è stato indagato ben due volte nell’ambito del progetto “Cleaning the Laundries”99.

La struttura è quella tipica della taberna con una grossa stanza principale (n), dove

aveva sede la bottega vera e propria, e tre stanze secondarie (q, p, o) che potevano fungere

da deposito o da abitazione. Nella stanza n lungo il muro occidentale sono state trovate

tre postazioni per il saltus fullonicus (S1, S2, S3) e nell’angolo sud-ovest una vasca per il

risciacquo (B1) (fig. 22). Inoltre questa zona della casa, investigata durante il progetto

“Cleaning the Laundries” ha restituito un’anfora subito a nord di S1 e un canale di scolo

che va in direzione nord-ovest partendo in fronte a S3.

95 NSc 1895, pp. 438-40; NSc 1897, pp. 20-1, 166. Nel 1895 era stata utilizzata una differente numerazione

dell’edificio, ovvero VI 12, 3, mentre nel 1897 si è passati a VI 15, 3. CIL IV, 3529: «M(arcum) Pupium Rufum //

IIvir(um) i(ure) d(icundo) dignum r(ei) p(ublicae) o(ro) f(aciatis) / Mustius fullo facit / et dealbat scr(ibit) unicus

/ s[ine] reliq(uis) sodalib(us) Non(is)(?) [---]» 96 MAU 1898, pp. 8-11. 97 DELLA CORTE 1954, p. 53. 98 MOELLER 1976, p. 49; ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 219. 99 FLOHR 2007a, pp. 133-4; FLOHR 2011a, pp. 12-3.

Figura 21. Pianta delle fullonica

VI 15, 3 (FLOHR 2013, plan 17)

26

Infine la presenza di decorazioni nell’ambiente o e il ritrovamento di utensili domestici

nelle stanze o e p, seguendo i criteri di Felix Pirson, è indice della natura anche abitativa

di questo edificio100.

2.10. FULLONICA VI 16, 3-4

Nel 1906 viene pubblicata su “Notizie degli Scavi di antichità” la scoperta della

fullonica VI 16, 3-4101, la quale successivamente sarà descritta anche nei lavori di Matteo

Della Corte, Walter Moeller e Liselotte Eschebach102. Infine, anche essa, è stata oggetto

di ricerca nell’ambito del progetto “Cleaning the Laundries”103.

VI 16, 3-4 è una taberna che si inserisce nel complesso della Casa degli Amorini

Dorati (VI 16, 7.38) in quanto i muri nella parte nord-occidentale sono strutturali per

entrambi gli edifici104. Infatti, Amedeo Maiuri riteneva che la bottega si fosse staccata

dalla vicina casa in seguito al terremoto del 62/63 d.C. o comunque negli ultimi anni di

vita di Pompei105. Nonostante la comunanza dei suddetti muri i due edifici non presentano

alcuna via di collegamento diretto e la taberna in questione è fornita di due ingressi

autonomi, uno nella parete sud (VI 16, 3) e uno nella parete nord (VI 16, 4).

100 FLOHR 2013, pp. 189, 192-4. Per i criteri delineati da Felix Pirson vd. n. 27. 101 NSc 1906, pp. 348-50. 102 DELLA CORTE 1954, p. 72; MOELLER 1976, p. 49-50; ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 224-

5. 103 FLOHR 2011a, pp. 6-11. 104 Ivi, p. 6. 105 MAIURI 1942, p. 167.

Figura 22. Fullonica VI 15, 3. La vasca B1 sulla destra e i resti di S1, S2 e S3

sullo sfondo (FLOHR 2007a, p. 133)

27

La fullonica è formata da un’unica grande stanza (C), all’interno della quale,

nell’angolo nord-occidentale, è stata ricavato un ambiente semi-chiuso (A), separato dal

resto attraverso un muro. Nella parte sud-ovest si colloca il vero e proprio impianto

fullonico composto da due vasche per il risciacquo (B1, B2) e da tre postazioni per il

saltus fullonicus (S1, S2, S3) (fig. 24).

La particolarità di questa fullonica, che ne fa un eccezione rispetto alle altre fulloniche

pompeiane, è rappresentata dall’ambiente A (fig. 26). In questo luogo è stata rinvenuta

una vasca (B), isolata rispetto alle altre due vasche (B1, B2). A destra e a sinistra di B si

collocano due fornaci (F1, F2) di cui la prima è completamente intatta (fig. 25). Mentre

settore settentrionale di A è stato ben capito, il settore meridionale presenta ancora

numerosi punti da chiarire. Qui, infatti, corre parallelo al muro divisorio della stanza con

Figura 23. Pianta della fullonica VI 16, 3-4 (FLOHR 2013, plan 19)

Figura 24. Fullonica VI 16, 3-4. L'impianto fullonico: B1 e B2 al centro e S1 e

S2 sulla destra (FLOHR 2011a, p. 7)

28

l’ambiente C un altro muro alto quanto quello della vasca B ma molto più spesso106.

Questo tramezzo è a sua volta tagliato perpendicolarmente a metà da un altro muretto di

più esile fattura, il quale ha fatto supporre, a Antonio Sogliano prima e a Walter Moeller

poi, che qui si collocassero due vasche per il risciacquo ormai scomparse107. Tuttavia, le

ultime ricerche hanno dimostrato che non vi è alcuna traccia di ricopertura impermeabile

all’interno di quest’ambiente, ciò, associato all’esagerato spessore del muro, sconsiglia

vivamente l’ipotesi della presenza di due vasche108.

Fatto di notevole importanza è stato scoprire, durante il progetto “Cleaning the

Laundries”, che l’esile muretto, perpendicolare al più spesso muro di divisione, procede

verso nord, nel mezzo dell’ambiente A, ancora per circa 45 cm (fig. 26). Grazie a ciò

Miko Flohr ha stabilito un calzante parallelo tra questa struttura e quella ritrovata in I 8,

19, ben descritta da Philippe Borgard e Marie-Pierre Puybaret109, ipotizzando che il muro

di separazione tra le due aree servisse a sorreggere due tavole di lavoro in travertino110.

106 FLOHR 2011a, p. 9. 107 NSc 1906, p. 349; MOELLER 1976, p. 50. 108 FLOHR 2011a, p. 9. 109 BORGARD, PUYBARET 2004, pp.57-8. 110 FLOHR 2011a, p. 9.

Figura 26. Fullonica VI 16, 3-4.

Veduta d'insieme dell'ambiente A

(FLOHR 2011a, p. 8)

Figura 25. Fullonica VI 16, 3-4. La

fornace F1 (FLOHR 2011a, p. 9)

29

Un impianto simile a questo è stato ritrovato nelle officine tinctoriae I 8, 19; VII 14, 5.17

e in VIII 4, 4 e, fino ad oggi, non esiste uno studio formale su questo tipo di struttura,

tuttavia doveva certamente inserirsi nel processo di produzione della lana, poiché su

quattro edifici che lo contengono due sono officinae tinctoriae e uno una fullonica111.

La taberna VI 16, 3-4 non presenta reperti domestici e tanto meno ha a disposizione

sufficiente spazio per assurgere anche ad abitazione, ma, visto il forte legame con la Casa

degli Amorini Dorati, i suoi lavoratori probabilmente vivevano nella vicina domus112.

2.11. FULLONICA VI 16, 6

VI 16, 6 fu riportata alla luce nel 1906 nell’ambito degli scavi che interessò la Casa

degli Amorini Dorati (VI 16, 7.38) (fig. 28)113. Fu inserita nell’elenco di Walter Moeller

e in quello di Liselotte Eschebach114, ma il più grande e completo studio è stato compiuto,

nel 1992, da Florian Seiler nella monografia sulla Casa degli Amorini Dorati, ritenuta

ancora oggi una pietra miliare 115.

Florian Seiler, nonostante il rinvenimento, nell’angolo nord-ovest, di resti identificati

da lui stesso come probabili postazioni per il saltus fullonicus (S1, S2), non si sbilancia

nell’identificare l’edificio con certezza una fullonica, ma lo ipotizza116. Miko Flohr,

tuttavia, considera questo elemento come sufficiente e necessario per individuare nella

taberna una fullonica a pieno titolo 117.

111 FLOHR 2011a, p. 9. 112 Ivi, p. 10. 113 NSc 1906, pp. 350-1. 114 MOELLER 1976, p. 50; ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 225. 115 SEILER 1992, pp. 70-2. 116 SEILER 1992, p. 72: «Um welche Gewerbeart es sich hier genau handelt, ob um eine Kleiderreinigung wie

vermutet wurde, läßt sich vorläufig nicht klären». 117 FLOHR 2013, p. 45.

Figura 27. Pianta della fullonica VI 16, 6 (FLOHR 2013, plan 18)

30

Questa bottega è composta da un'unica stanza con un lungo corridoio che si sviluppa

dalla parete sud-occidentale sin dentro la Casa degli Amorini Dorati, ma il rinvenimento

di quelle che erano delle scale nell’angolo nord-est testimonia l’esistenza di un secondo

piano con tutta probabilità abitato dai lavoratori di questa fullonica118.

2.12. FULLONICA VII 2, 41

Questo edificio venne riportato alla luce nel 1866, ma non fu riconosciuto come

fullonica, tant’è vero che Giuseppe Fiorelli la descrive in questo modo:

«Cella vinaria, nella quale oltre ad alcune anfore poggiate alla sin. parete, e circoscritte da

canaliculo di terracotta, onde rinfrescate con acqua non avesse questa invaso il pavimento,

si notano due sotterranei ad uso di cantina, e quattro poggiuoli di pietra, su cui erano

installatele travi di sostegno a qualche recipiente fatto di doghe, simile ad una grossa

cupa.»119

In questo modo l’archeologo napoletano vide in VII 2, 41 una cella vinaria,

fraintendendo alcuni reperti come si spiegherà in seguito. Nel secondo dopoguerra Matteo

Della Corte120 prima, e Walter Moeller121 poi, individuano in questa struttura una

fullonica piuttosto che una cella vinaria. Indice della difficile interpretazione di questa

bottega è la totale assenza di una sua menzione da parte di Liselotte Eschebach, che non

118 FLOHR 2013, pp. 189-90. 119 FIORELLI 1875, p. 196. 120 DELLA CORTE 1954, p. 147: «N. 41. È questa una piccola fullonica, data la presenza di tre ben noti

smacchiatoi (saltus fullonici), piuttosto che una cella vinaria». 121 MOELLER 1976, p. 51.

Figura 28. Fullonica VI 16, 6 all'interno della domus VI 16, 7.38 (www.pompeiiinpictures.com

e in parte modificata)

31

la inserisce affatto nel suo elenco analitico, passando direttamente da VII 2, 40 a VII 2,

42122.

Miko Flohr, nell’ambito del progetto “Cleaning the Laundries”, ha indagato anche

questo edificio e ha deciso, seguendo Matteo Della Corte e Walter Moeller, di annoverare

l’edificio tra la fulloniche pompeiane123. Infatti, grazie alla rimozione di tutti i sedimenti

moderni è stato possibile far emergere nuovamente i resti identificati come le tre

postazioni per il saltus fullonicus (S1, S2, S3), situati, subito alla sinistra dell’ingresso,

nella stanza principale (fig. 30).

122 ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 262. Ciò probabilmente è dovuto anche all’accumularsi di

sedimenti moderni che durante il XX sec. avevano coperto le postazioni per il saltus fullonicus cfr. FLOHR 2008,

pp. 10-1. 123 FLOHR 2008, p. 11.

Figura 29. Pianta della

fullonica VII 2, 41

(FLOHR 2008, p. 11)

Figura 30. Fullonica VII 2, 41. Le tre postazioni per il saltus fullonicus S1, S2, S3

(FLOHR 2008, p. 12)

32

Lungo la parete nord sono stati ritrovati quattro blocchi rettangolari di pietra lavica

(23-24 cm x 24,5-28 cm) disposti a formare un rettangolo (fig. 31) e nel muro retrostante

sono stati individuati dei buchi a 270 cm di altezza dal pavimento124. Giuseppe Fiorelli,

come sopra si è scritto, vide in ciò la base per una «grossa cupa», mentre Miko Flohr

ritiene che questi quattro blocchi di pietra fossero la base su cui era installato il torcular

e che i buchi nel muro servissero a sorreggerlo125.

L’edificio è composto da una grossa stanza principale, nella quale vi era il

summenzionato impianto fullonico, da un’altra stanza seminterrata (x) nella parte

occidentale, la quale probabilmente era utilizzata come deposito e non come cantina per

il vino, come sostenuto da Giuseppe Fiorelli126. Nella parete nord vi è una stretta porta,

attraverso la quale si accedeva a quella che probabilmente era una latrina (y)127.

Al piano terreno non vi sono tracce di suppellettili domestiche quindi non fungeva da

abitazione, ma i resti di scale, collocati nell’angolo nord-est suggeriscono la presenza di

un altro piano con tutta probabilità abitato dagli operai di questo esercizio128.

124 FLOHR 2008, p. 12. 125 Ibidem. 126 FIORELLI 1875, p. 196. 127 Ibidem; FLOHR 2008, p. 10. 128 FLOHR 2013, pp. 189-91.

Figura 31. Fullonica VII 2, 41. I quattro blocchi di pietra lavica (FLOHR 2008, p. 13)

33

2.13. FULLONICA IX 6, a.1

Bottega scavata nel 1879129, ma mai identificata come fullonica sino al 2006, quando

Miko Flohr, durante gli scavi per “Cleaning the Laundries”, la riconosce tale130.

Questa taberna è formata da tre stanze (1, 2, 3), nella prima vi è l’officina fullonica

vera e propria con le due postazioni per il saltus fullonicus lungo la parete occidentale

nell’angolo nord (S1, S2) (fig. 32). La stanza 2 è collocata nella parte nord-orientale

dell’edificio ed ha la porta di accesso in luce con la porta d’ingresso, mentre la stanza 3,

situata nella parte nord-occidentale contiene i resti di scale che conducevano ad un

secondo piano probabilmente abitato dai lavoratori della fullonica131.

2.14. FULLONICA IX 13, 4-6

Di questo edificio è stata riportata alla luce solamente la facciata nel 1913 e al giorno

d’oggi è ancora da scavare132. Matteo Della Corte ritiene, grazie ad alcune epigrafi

presenti sulla facciata riguardanti i fulloni, IX 13, 4-6 la casa del fullone Fabius

Ululitremulus133. Riconosce in Fabius Ululitremulus un fullone dal suo cognomen, in

129 NSc 1879, p. 71. 130 FLOHR 2007a, p. 134. 131 FLOHR 2013, pp. 189-90. 132 NSc 1913, pp. 141, 144-8. 133 CIL IV 7963: «C(aium) Cuspium Pansam et / L(ucium) Popidium L(uci) f(ilium) Secundum aed(iles) o(ro)

v(os) f(aciatis) / Fabius Ululitremulus cum Sula rog(at)»; CIL IV 9116; 9125; 9132.

Figura 33. Pianta della fullonica IX 6, a.1

(FLOHR 2013, plan 21)

Figura 32. Fullonica IX 6, a.1. Le due postazioni per il

saltus fullonicus S1 e S2 (FLOHR 2013, p. 25)

34

quanto contiene la parola ulula, animale sacro a Minerva e caro ai fulloni134. Walter

Moeller, basandosi su quanto scritto da Matteo Della Corte, scorge nell’edificio non la

casa, ma la fullonica di Fabius Ululitremulus135. Liselotte Eschebach ritornando alla

posizione originale vi vede la casa del fullone136.

Miko Flohr crede che qui vi possa essere una fullonica basandosi sui rinvenimenti

epigrafici presenti sulla facciata e sulla presenza di un canale di scolo che dalla porta

sbocca in strada, molto simile a quello rinvenuto in altre fulloniche pompeiane: I 6, 7; VI

8, 20-21.2; VI 14, 21-22; (fig. 34)137.

Le epigrafi sulla facciata contengono tutte la parola fullo o il suo plurale138, ma una

più di tutte ci suggerisce la presenza in questo luogo di una fullonica, la quale così recita:

«Fullones ulalumque cano non arma virumq(ue)» (fig. 35)139. Questo graffito è da

relazionare alla presenza sulla stessa facciata di due dipinti riguardanti l’epopea di Enea,

dai quali, probabilmente, si era fatto ispirare il fullone per parodiare il primo verso del

poema virgiliano, forse appreso a scuola (fig. 36 e 37).

134 DELLA CORTE 1954, pp. 280-2. 135 MOELLER 1976, p. 51. 136 ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 450. 137 FLOHR 2013, p. 26, 223. 138 CIL IV, 7963; 9125a; 9125b; 9125c; 9128a; 9128b; 9129. 139 CIL IV 9131.

Figura 34. Fullonica IX 13, 4-6.

Canale di scolo che dalla porta dà

sulla strada (FLOHR 2013, p. 224)

Figura 35. Fullonica IX 13, 4-6. Trascrizione del graffito CIL IV, 9131 (FLOHR 2013, p. 339)

35

Per ora questo edificio è da considerare una fullonica, ma solo gli scavi futuri in

quest’area potranno svelare se effettivamente al suo interno esistono le attrezzature

caratteristiche di un officina di questo tipo, e quindi confermare le attuali supposizioni.

Figura 36. Enea trasporta un trofeo di armi

(www.pompiinpictires.com)

Figura 37. Enea con Anchise e Iulo Ascanio

(www.pompiinpictures.com)

36

3. CONCLUSIONI

A Pompei, utilizzando come criterio base la presenza di postazioni per il saltus

fullonicus, sono state individuate ben 12 fulloniche, alle quali vi è da aggiungere IX 13,

3-4 identificata attraverso un criterio epigrafico140. Esse, in base alla struttura dell’edificio

dove sono collocate, possono essere suddivise in due categorie differenti.

La prima comprende le fulloniche che nascono all’interno di una domus in seguito al

riutilizzo dell’abitazione, dovuto, nella maggior parte dei casi, alla distruzione provocata

dal terremoto del 62/63 d.C., ma non necessariamente. Esse si inseriscono nel peristilio

della casa, senza stravolgere più di tanto l’organizzazione degli altri spazi che continuano

ad essere abitati. Tali fulloniche sono: I 6, 7; VI 8, 20-21.2; VI 14, 21-22.

Nella seconda categoria rientrano la fulloniche che occupano le tabernae, come la

maggior parte degli altri esercizi commerciali. Tali fulloniche sono: I 4, 7; I 10, 6; VI 3,

6; V 1, 2; VI 15, 3; VI 16, 3-4; VI 16, 6; VII 2, 41; IX 6, a.1. Tutte queste botteghe erano

una combinazione di spazi commerciali ed abitativi, tranne VI 16, 3 che è un’eccezione

non solo in questo campo, i cui abitanti tuttavia vivevano con molta probabilità nella

vicina domus VI 16, 7.38141.

Dunque in tutte le fulloniche, siano esse della prima o della seconda categoria, i

lavoratori vivevano dove lavoravano e ciò suggerisce la conduzione familiare o pseudo-

familiare degli esercizi, i quali non hanno nulla a che vedere con le grandi “industrie”

fulloniche di Ostia, Roma e Firenze (tab. 1).

In futuro all’elenco, che molto sinteticamente ho tracciato, potranno aggiungersi

diverse altre fulloniche, grazie agli scavi che si andranno a compiere a Pompei nelle zone

non ancora esplorate. Forse qualche altra scoperta ci permetterà di comprendere meglio

l’ars fullonica, nonché il ruolo che svolgevano i fulloni all’interno del processo di

lavorazione della lana. Ciò ci aiuterà, inoltre, ad integrare le nostre conoscenze

sull’economia antica o addirittura a cambiare la concezione che ne abbiamo.

140 Vd. pp. 33-5. 141 Vd. pp. 26-9.

37

Figura 38. La distribuzione delle fulloniche rinvenute a Pompei. In rosso le fulloniche certe; in verde (V 3, 1-2) edificio erroneamente ritenuto in passato

una fullonica; in blu (IX 13, 4-6) edificio non completamente scavato ma considerato una fullonica.

38

Figura 39. La distribuzione delle fulloniche senza vasche per il risciacquo (cerchio rosso) e della fontane più vicine ad esse (quadrato blu)

BIBLIOGRAFIA

ALLISON:

- 2006. The Insula of the Menander at Pompeii vol. III, Oxford.

BECCARINI:

- 1922. Un Decennio di nuovi Scavi in Pompei, Milano.

BECHI:

- 1825. “Relazione degli scavi di Pompei. Da Febbraio 1824 a Dicembre 1826”

in Reale Museo Borbonico II, Napoli, pp. 1-11.

- 1827. “Pianta e Spaccato della Fullonica di Pompei, e delle case delle Fontane,

e pitture di un pilastro nella Fullonica” in Reale Museo Borbonico vol. IV,

tavole XLVIII-XLIX.

BONUCCI:

- 1830. Pompéi, Napoli.

BORGARD, PUYBARET:

- 2004. “Le travail de la laine au début de l’Empire: l’apport du modèle

pompéien. Quels artisans ? Quels équipements ? Quelles techniques?” in

Textiles y Tintes en la ciudad antigua. Actas del I Symposium International

sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en el mundo antiguo, Valencia, pp.

47-59.

BRADLEY:

- 2002. “‘It All Comes Out in the Wash’: Looking harder at the Roman

fullonica” in Journal of Roman Archaeology 15, pp. 21-44.

BRETON:

- 1855. Pompeia, Paris.

CARROCCI, DE ALBENTIIS, GARGIULO, PESANDO:

- 1990. Le insulae 3 e 4 della regio VI di Pompei, Roma.

DELLA CORTE:

- 1954. Case ed abitanti di Pompei, II ed., Pompei-Roma.

ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS:

- 1993. Gebäudeverzeichnis und Stadtplan der antiken Stadt Pompeji, Köln.

FINLEY:

- 1973. The Ancient Economy, London.

- 1985. The Ancient Economy, II ed., London.

40

FIORELLI:

- 1862. Pompeianarum Antiquitatum Historia vol. II, Napoli.

- 1875. Descrizione di Pompei, Napoli.

FLOHR:

- 2003. “Fullones and Roman society: a reconsideration” in Journal of Roman

Archaeology 16, pp. 447-450.

- 2005. “Keeping up appearances. Design, History and Use of Domus VI 14, 21-

22” in Rivista di Studi Pompeiani 16, pp. 37-63.

- 2007a. “Cleaning the laundries. Report of the 2006 seasons” in Rivista di Studi

Pompeiani 18, pp. 131-6.

- 2007b. “Nec quicquam ingenuum habere potest officinal? Spatial Contexts of

Urban Production at Pompeii, AD 79” in BABesch 82.1, 129-48.

- 2008. “Cleaning the laundries II. Report of the 2007 campain” in FLOD&R

111, pp. 1-13.

- 2011a. “Cleaning the laundries III. Report of the 2008 campain” in FLOD&R

214, pp.1-14.

- 2011b. “Consumption, not production. Understanding the Fullonicae of

Pompeii” in Textiles y Tintes en la ciudad antigua. Actas del III Symposium

International sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en el mundo antiguo,

Valencia-Napoli, pp. 229-35.

- 2011c. “Reconsidering the Atrium House: Domestic Fullonicae at Pompeii” in

Pompeii. Art, Industry and Infrastructures, Oxford, pp. 88-102.

- 2013. The world of fullo, Oxford.

FÖRSTER:

- 1828. “Die Neuesten Ausgrabungen in Pompeij, Hercolanum und Stabiä” in

Berliner Kunst-Blatt I, pp. 206-212.

GELL:

- 1832. Pompeiana. The Topography, Edifices and Ornaments of Pompeii,

London.

JONGMAN:

- 1988. The Economy and Society of Pompeii, Amsterdam.

LING:

- 1997. The Insula of the Menander at Pompeii vol. I, Oxford.

MAIURI:

- 1942. L’ultima fase edilizia di Pompei, Roma.

41

MAU:

- 1876a. “Scavi di Pompei” in BdI I, pp. 17-28.

- 1876b. “Pitture di Pompei” in BdI I, pp. 100-2.

- 1882. Geschichte der dekorativen Wandmalerei in Pompeji, Berlin.

- 1898. “Ausgrabungen von Pompeji - insula VI 15” in Mitteilungen des

Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung, pp. 3-59.

MOELLER:

- 1976. The wool trade of ancient Pompeii, Leiden.

OVERBECK, MAU:

- 1884. Pompeji in seinen Gebäuden, Altertümern und Kunstwerken, Leipzig.

PRESUHN:

- 1878. Pompéi, les dernières fouilles de 1874 à 1878, Leipzig.

PIRSON:

- 1999. Mietwohnungen in Pompeji und Herculaneum, München.

SEILER:

- 1992. Casa degli Amorini Dorati, München.

SPINAZZOLA:

- 1953. Pompei alla luce degli Scavi Nuovi di Via dell’Abbondanza vol. II,

Roma.

THÉDENAT:

- 1928. “Vie publique” in Pompéi, Paris.

VARONE, STEFANI:

- 2009. Titulorum Pictorum Pompeianorum, Roma

VINCI:

- 1831. Descrizione delle Ruine di Pompei, Napoli.

WILSON:

- 2003. “The Archaeology of the Roman fullonica” in Journal of Roman

Archaeology 16, pp. 442-6.

42

LISTA DELLA ABBREVIAZIONI

BABesch = Bulletin Antieke Beschaving, Leiden.

BdI = Bullettino dell’Instituto di corrispondenza archeologica, Roma.

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin.

FLOD&R = Fasti On Line Documents & Research, Roma.

GdS = Giornale degli Scavi di Pompei, Napoli.

NSc = Notizie degli Scavi di Antichità, Roma.

SITOGRAFIA

http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologiconazionale/

www.pompeiiinpictures.com