L'aristocratie celtique de la Gaule cisalpine. Réflexions pour une première approche

-

Upload

u-bourgogne -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of L'aristocratie celtique de la Gaule cisalpine. Réflexions pour une première approche

TeeLE noNne :LARrsrocRATrE CELTE À i-{ FrN DE

'AGE DU FER

PROCMMME DU COLLOQUEL ARISTOCRATIE CELTE À LA FIN DE LAGE DU FER

10, l1 rurN 1999

Introduction de la table rondeStéphaneVerger - l'aristocrotie au début du second dge du FerFranck Penin - lzs sources litteraies sur l'aristocratie celtique 0F s.aL)ant J-C.- pt s. après J.-C.) : présentation du recueil deda.umen6 prépare pour le colloque.

Points de oue régionauxDanieleVitali - Zes sources archéologiques et histoiques sur I'aristocratie de la Gaule cisalpinePatrice Arceìin ,André Rapin, Martine Willa:ume - Formes et images du pouDoir aistocratique des Celtes du Midi de taGauleLoup Bernard - f/ém ents d'analyse du phénomène aristocratique dans le midi de la FranceMatlin Schònfelder - ks tombes auec char à quatre rcues ù LaTène frnale : Boé QtttetGoronne),Uema (hèABernard Lambot - Reflets de la noblesse champenoise dans les nécropolesDidier Bayard, Cilles Prilaux - Àvbfe-t-I? u n modèle funéraire aistocratique dans le Beìgium du ,,e s. au. J.-C. ? L'exempled' Estrées- Den iéco urr (S omme)Philippe Lefèvre - la nécropole de Cizancowt (Somme)Luc Baray - les lom bes aistocratiques sur le trocé de I'A16 Nord (picardie) et leur contexteYres Menez - la /orteresse de Poule (CAEs4'Armor)Rosaìind Nibìett - l,a tombe princière de Folly Lane,Verulamium, St.-Albans (Royaume-unQPhilip Crummy - Stan woy : les nouueaw ensembles funéraires aristocrotiques à la périphérie deColchester / Camu lodun umSusanne Sievers - Manifestotions de l'aristouatie dans la ciDilisation des oppida d'Atlemagne du Sud

Points de uue thématiquesAndrew Fitzpatrick - Les ites.mortuaires de l'aristocratie celtiqueBruno Boulestin,Jean-Franqois Buisson,José Comez de Soto - ks tombes sans défunt :pour une autre lectueMichel Feugère, Matthieu Poux - le òanquet, manifestation oristocratique ?Patrice Méniel - Z, chasse en Caule, une octiDité oristocratique ?Jean-Louis Brunaux - Les fondements de l'arbtocratie gauloise à ta fin de kTène mo))enneSerge Lewuillon - Po litiques et logiques aristocrotiques en Gaute à Lo Tène DAlain Deyber - l'aristocrute, homme de guerre aoont tout

L'aristocratie gauloise face à RomeDaniel Paunie4Armand Desbat, FranqoisMeylan -,l,es premies habitots romonisés en Goule du Centre-Est : un témoignagede l'1istocratie indigène ?

Fabienne Olmer - Ze commerce et les aristocrales éduensJohn Creightoa - t'aristocratie celtique à baDers I'iconographie monétoireChristian Coudinear - Dynasties gauloises et dynasties gallo-romaines

Débat de clature animé parMichael Dietler

AffichesEmma Carver - ytsràiliq) of aine in the aristocratic tombs of the south-eost of Englond' Laurent Olivier, Martin SchònfeÌd er - Deux sépultures aistocratiques du Bassin paisien : La tombe à char de l-a Garenne-Colombes Qtautsde-kine) et lo tombe de heslesct-Boues (Aisne) :réexomen du mobilierFranck Perrin - les Galates d'orient : quelgues tombes oristocrotiques et décout)ertes técentesNicolas Pétorin, Clafte Soyer - Le tombe de Saint-Georgesles-Baillargeaux (vlenne;fin du r siècle opont J.-C.)Assumpci6 Toledo ì M.ur -ljn entrepÒt du t", s. aD. J.-c. à lo croix du Buis (Amaclo-poste. Hte-\lenne)

L'aristocratie celtique de la Gaule cisalpineRéflexions pour une première approche

Daniele VITALI

rF-q souRcEs

Les sources en langue grecque ou en languelatine qui regardent la Cisalpine nous ont sur-tout retransmis l'histoire des affrontementsmilitaires entre Celtes et Romains, rythmant lesétapes de la conquete romaine, notamment l'his-toire des guerres de résistance menées par lesprincipaux peuples celtiques, et où, au gré desdescriptions on rencontre aussi des alliés ita-liques ou transalpins.

Toutes les sources sous€ntendent Ìa légitimitédes opérations de la conquète romaine, unedéfense dans I'attaque, nécessaire après le sacri-Iège de la prise de Rome par les Sénons et pard'autres Celtes d'ltalie en 387-386, guidés par leregulus Brennus (Iite Live,! 38,48). Le nom de cepersonnage légendaire est donc un des premiersnoms connus parmi les aristocrates Celtes d'ltalie.Il est en fait le troisième après celui de Bellovesus,chef de la première grande migration organiséepar les Bituriges vers 600 av J.-C., le fondateur deMediolanum, et celui d'Etitovios, chef desCénomans, arrivé avec son peupÌe en Italiequelques décennies plus tard (fite Live,! 33 ss).

Lintérét presque exclusif pour l'histoire évé-nementielÌe omet - ou laisse aux marges - touteindication concernant les caractères de la société

celtique, sa structure sociale et son organisationéconomique ou politique.

Il est probable que le //e liure des Oigines deCaton devait comporter de précieux commen-taires sur ces divers aspects mais, comme on lesait,ce liwe est perdu et les fragments que nous enpossédons gràce à d'autres auteurs de I'Antiquité,n'apportent pas d'éclairaee particuÌier sur cesquestions (Peyre 1992, p. 12).

Les sources littéraires, et en premiér Polybe,relèvent les noms des principaux peuples celtesde la Cisalpine: Ies Insubres et les Cénomans aunord du PÒ, les Anamares, les Boiens, les Lingonset les Sénons entre le P6,l'Apennin et l'Adriatique(Polybe. ll. 17.34). L archéologie nous renseignesur quelques spécificités culturelÌes qui semblentcaractériser certains d'entre eux, essentiellementà partir de la documentation funéraire:- pour les Insubres, les nouvelles découvenes

de Dormelletto et Oleggio en Piémont, mon-trent que les femmes inhumées au milieu duIIte s. av J.{. portaient des paires d'anneaux decheville en bronze à oves creux (SpagnoloGarzoli 199G1991);

- pour les Cénomans, connus particulièrementgràce à la nécropole de Caaaghetto, près deMantoue, certaines femmes inhumées lors desdernières décennies du we s. av J.-C., portaìent

Guìchard ul, Perrin (E) dir:: llaristocratre celte à Ìa f n de l'age du Fer (F s. avl.-C., u. s. ap.J.-C.).Actes de la table rcnde des l0 et I I juin1999 (Gìux-en-Glenne - E 58). Glux-en Glenne: Centre archéologique européen du Mont Beuvray 2002, p I 5-28 (Bìbrzcte 5).

DANIELE VITALI

un torquis en bronze ou en argent ainsi quedes braceleqs (Ferraresi 1976) ;- quant aux Boiens et aux Sénons, on ne trouvepas

.d'éléments qui se répéteraient, à lamanière d'un code social, à i,intérieri d,unsystème culturel précis.

^ Les comportements en politique étrangère de

Kome envers les différents peuples celtiques deCisaipine montrent que Ijdée giobaìisante duGaulois (Gol1r: Collicus tumuttui se concrétisaitdans la réalité par des actions et des choix nuan_cés, plutòt adaptés aux différerrts cas:exiermination totale des Sénons et des Boiens.mouvements de guerre et de pacification avec lesrrrsuures. JUSqU a Iamtlré permanente et remar-quee avec les Cénomans.

_ C'est Polybe qui nous offre le premier un trèsprécieux indice concernant l,aiistocratie Jei

Celtes cisalpins (cf. inha, perrin, Decourt, n; 77jrenseignement qui, malheureusement, resie isolè.Ce texte, souvent ignoré, est généralement soui_évaÌué par la critique, notamme!tr par rappofi àdes eur res plus récenres qui traitént ar' nlàresuJet,comme ceux de poseidonios ou de César:

-- s reIÌaie^L .eJr p',.rs g-aroe app,icd-.on a fo-Te- des (,ans,Da,ce q_- cÀe. eux l,horyl-re e p.us recouÈote et,e pl-<DJlssan. en celut q- Ar'è t aLnO_, oe )d perso.ne ia (oJ. lapius florlssante de cÌlents et d'ombocr, » (polybe, ll, t7, i2).

_ La puissance de l,aristocrate gaulois deCisalpine, selon I'obseryation Ou Ciec fotybe,dépendait donc du nombre d,homm" q;i ;réclamait de lui et il était donc d'autant ilus àcraindre que ce nombre était important. La peiception de polybe naissait de ce jaitmacroscopique (l,institution de la clientèle), quisous cette forme et dans Ie contexte d'une it.uc_tu.re. trjbale, n'était pas idenlique à celleoeveloppee dans des civilisations plus évoiuées,chez les Crecs ou les Romains

. La société celtique décrite par polybe était for_

1née par de nombreux clans à la tét" a"rqr"À

dominaient les aristocrates et ces clans étaient enconcurrence les uns envers les autres pour l,hégé_monie et le pouvoir.

, Un siècle avant Ia description de César et unoemr-slecle avant celle de poseìdonios, poJybeavait décrit Ì'essentiel du caractère de i,aristolra-tie celtique. tribale et marquée par l.institution ducrrentetlsme. Mais les Celtes cisalpins contempo_rains de Polybe (qui écrir vers f S0'av.l. C ) etaiàntalorc définitivement soumis aux Romains: les uns

16

habitaient dans Ìes villes .romaines', fnouvellesl

ou dans d'anciens centres qui avaieni oUtenu iestarul romain. aiors que les autres habitaienr dansres campagnes où ils vivaienr plutòl encore..rnoremaiorum",selon les anciennes coutumes. C,est àces derniers (et à leurs ancètres avant la romanj-sation) que se référait sans doute polybe.

. ,.Un deuxième texte. tolljours de polybe. nous

rndique de manière indirecte les trails àssentìelsde la^société celtique, et dans ce cas à l,exempledes Boiens. En 238 av J._C., les chefs bo.rÉns(r1yoùprsvot I avaient engagé des tractations

flcrlles oour meitre sur pied une opération qu;\,rsart a sappuyer sur. certains des Celtes àeTiansalpine pour expuÌser les Romains ae ta .eaou_table colonie latine d, Ariminum, dangereusementproche de leur territoire (pol).be. II.21."4).

. Le peupietgnorait tout delateneurdecesnégo_ciations el donc n avait pas pu nidiscuter ni donàerun avts ta\,orable. A larrivée des Transalpins. dontmalencontreusement les Boiens se méfiaient, il yeut une rébellion: non seulement le peupÌe se sou_leva contre les nouveaux arrivants mais aussi contreses propres chefs, jusqu'à mettre à mort leurs deuxrois:Atis er Ga laros (polybe.ll.2l,5).

On dédujt de ce passage qu.ii y avait une tri_partltron de la société des hommes libres: lepeupìe (rò ri.rl 0og),les chefs (npoeot6teg) (et leirois (BoorT.eig). On doit placer l,aristocr;ià auxoeux nrveaux supérieurs des zpoeo.r6teq et des

loor ).e1s, mais aussi peul-étre au niveàu pìus

rncertain et sans doute moins compact qu,on nele pense généralement de celui -des

Àommeslibres. qui forment Ie.,peuple'..

. .. k ,ufr. d'qycpròveg.qLi apparait spécialement

a l occasion des opératioIS mililaires aurait piulÒtune \,-aleur institutionnelle, une fonction (chef com_mandanl des. armées) el correspondraitcertalnement à des personnages de très haur rang.

^ . On remarque d'autres mentions de rois des

Celtes à_ i occasion. en 22J. de Ia funeste expJJi-tion de Télamon. où une coalirion d Insubres,-deBoiens et de Caesates fut battue par les Romains.Les rois des Insubrcs et des Boiéns 6oi noo.ietltriv Ke),triv) (potybe, II, 23, 3) àvaient éGcontraints de laìsser une partie de Ieurs forces

::::^,"1." rerrjtoires de Cisatpine menacés parZUU00 Cénomans el Vénètes. alliés des Romalns(Polybe. ll, 24. 5). Les jours qui précédèrent laDalar e de lélamon.lors d'un conseil qui réunis_saient Ìes chefs (rlyegriveq) des Insubres. des

L ARISTOCRATIE CELTIQUE DE LÀ GAULE C1SALPINE :RÉFLEXIoN PoUR UNE PREMIÈRE APPROCHE

Boiens, et des Gaesates, l'un des deux rois de cesderniers, le roi Aneroestos. exprima l'avis deretourner au pays avec tout ie butin accumuléantérieurement. Au cours de la bataille, le consulromain C.Atilius trouva Ia mort et sa tète iut appor-tée aux rois des Gaulois (tr1v òè xeriloì,lv oùroinpòg toirg poorl.Éog encvaveX0{vor r6v Kelt6v)(Poìybe, II,28.9). Les Gaulois perdirent. Un des rois(Koncoìitanos) fut fait prisonnier et I'autre(Aneroestos) après avoir tué ses parents "par Iesang' se donna la mon (Polybe. II. 31. :). Al'énoncé de ces épisodes oiÌ sont confrontés tantde personnages, on en conclut qu'aux cÒtés desdeux rois des Caesates particìpant à Ia bataille, il yeut aussi les rois des Insubres et les rois desBoiens. La proposition d'Aneroestos de rentrer aupays ne pouvait ètre renvoyée que par la présence(et I'avis contraire) des rois lnsubres et Boiens,quiavaient décìenché l'opération miÌltairc non paspour faire du butin mais pour vaincre les Romainset défendre l'intégrité de leurs territoires.

Lattaque romaine contre les Insubres, en 223,apporte une nouvelle mention de statut militaire àcaractère aristocratique : avant la bataille, les chefs(npoeo,dteq) lnsubres concentrent la totalité deI'armée dans un mème lieu et prélèvent lesenseignes d'or "inamovibles" du sanctuaire proba-blement à caractère fédéral, qui était consacré àAthéna (Polybe, n,32,6). Un autre passage dePolybe mentionne la mème information à proposdes chefs (oi rpoeor6reg r6v lvoopppirtv) Insubresqui se rendirent aux Romains après leur défaite àìa bataille de Clastidium, I'année suivante (en222) (Polybe, II, 35, 1).

Un nouvel élément apparait dans l'épisode dela délégation des Bnor),ioror Boiens, conduitepar le roitelet Magilos: n toò6 FoorÀ.iorolq tor)gnepi MriyrLov... Éx t6v repì tòv fldòov ne6iov ,(Polybe, IIl, 44, 5) (cf. i n ha,Perin,Decourt, n" 1 48) ;

« Boiorum legotorum regulique Magali » (fite Live,KXI,29,6), qui se rend en 218 dans le delta duRh6ne, à la rencontre d'Hannibal qui se dirigeaitalors vers I'ltalie, pour lui demander son aide etpour lui assurer son appui et sa participation à laguerre (fite Live, XXI, 29,6).

Dans le milieu cénoman aussi, on s'apergoitde l'existence de ce substrat aristocratique notam-ment gràce à l'épisode de la défection inattenduedes Cénomans qui, délaissant la cause romainepour s'allier aux Boiens et aux Insubres, provo-quent l'intervention du consul PCornelius Scipio.

Il convoqua alors les principes des Cénomans,envoyant des ambassadeurs dans tous les villageset chefslieux de leur terdtoire (fite Live,XXXIl,30,G7).ll s'avéra que c'étaient les jeunes qui avaientpris les armes sans aucune autorisation ni desseniores, ni d,,t publicum consilium (l'assembléedu peuple).

Ce qui est intéressant dars le cas cénoman,c'estla "délocalisation" des aristocrates dans les cam-pagnes et dans les oppida/alZt, qui laisse entendrequ'une partie importante de l'aristocratie habitait"dans la campagne, dans les villages" (rrou1òov)selon le système de diffusion de I'habitat ruraì ce!tique en milieu cisalpin décrit par Po\òe.

Gràce à Tite-Live encore, on relève d autrestermes concernant les notables et les dignitaires,les chefs (regull,les chefs militaires en guerre, Iesénat,l'assembÌée du peuple (lite Live,)CCry 22,35)(.cf. infra,Perrin,Decourt, n' 45). En XXX1,21,17-17 ,

le mot imperator est mème accompagné de" nobi-1ls" : trois nobles gaulois, chefs militaires,trouvèrent la mort en 218 pendant Ie siège deCrémone (.tres imperotores nobiles).

On constate donc qu'en suivant le témoignagede ces quelques sources et en y ajoutant un pas-sage de Tite Live fiXXIX, 42,10) (cf. infra,Pewìn,Decourt, n" 150) nous nous trouvons face à unestratification sociaìe complexe, où l'on pergoitimmédiatement Ie rÒle supérieur des aristocrates,du sénat formé par les représentants des clans,deshommes libres au sein d'une assemblée popu-ìaire, et pardessus tout de l'importance d'uneroyauté ''bicéphale'' : l institution de deux rois, res-ponsables ou exécuteurs des décisions du sénatet du peuple (Peyre 1992).

Les différentes terminologies grecque eilatine « ne définissent pas le contenu des pou-voirs dont disposaient ces chefs gaulois, et Ìestermes qui en qualifient l'exercice ne sont paseux-mémes assez précis » (Peyre 1979,p.55) par-fois synonymes les uns des autres, selon le styledes sources littéraires.

Le thème de Ia religion est également abordépar Tite Live, notamment à partir du récit des ritesaccomplis après la victoire de ìa Silva Litana, quicoùta la tète au consul L.Postumius Albinus. Graceà ce iexte, deux niveaux de fonctions religieusessont connus chez Ìes Boìèns: celui du sacerdos etcelui des antistites (au singulier anrrsles), équiva-lents des druides qui portèrent en procession lecràne plaqué d'or du consul, dans un sanctuaire

17

DANIELE VITALI

probablement fédéral, dont la localisation resteinconnue Mtali 1991,note 33).C est le seul cas decitation de druides chez les Celtes d" Ci.;É;;(Iite Live, XXIII, 24, 1Gl2) mais ce témoignage sin-gulier montre les paralìélismes et Ìes idéntiGs desystèmes et de structure sociale qui unissent ÌesCeltes, de part et d'autre des Alpes.

. Quelques noms de personnalites consignes parles sources littéraires nous sont connus essentiellement à partir des épisodes des phases de contactavec Rome: Atis et Galatos rois des Boi'ens en 23g(hlybe, II, 21);Aneroestos et Concolitancs rois desCaesates en 225 (folybe, Il,22, Zt) (cf. infra. R.lmn.Decourt. n" 35j; Brilomaros/Vìrdu maros. chef desInsubres lué en 222 (fite Live.per20;plut.,Marcelì.

f.8),.M_agalos/MaSiìos regulus boièn en 218 (polybelll,.44 (cf int'ra,Perun, Decourt, no t4g);Tite Uìe, KXI,29); Crixos, chef des Boiens alliés d,ilannibal. mortdans Ia bataille du Ticino en 2lg (Silius Iralicus,

!-nica lY, 148 suw:, cf. intra, funin, Dòcourt, n" 34) j

Ducarios cavalier insubre engagé dans I'arméed'Hannibal qui en 217 tua le consul G. Flaminius(Iìte Live, §ll, 6); Corolamus roi des.Bolèns, victorietx sur les romains en lg6 (fite Uve. »ffU.36) (cfinfio. Pemn, Decourt. n.48) ; Dorulacos, chef- dèBoiens alliés des lnsubres en 194, près deMediolanum (Iìte Live, )Cfil{ 46) et encore Boiorix,roi des Boi'ens en l94 (Iìte Live,)CCKI!46). On pourmconstater que la quasi totalité des noms d,aristGcrates connus pour avoir occupé une charge royale,et venus jusqu'à nous,concerne les Borèns.

Pour les Celtes de Cisalpine, la complexité verti-cale de la société ne se traduit pas nécessairementdans une structure territoriale hiérarchisée, nousI'avons déjà vu plus haut.

Les termes utilisés par les auteurs anciensignorent I'existence de villes celtiques enCisalpìne - mis à part Ìes cas ambigus de FeÌsina-Bononia et de Mediolanum - èt soulignentIamplitude du peuplement rural: les agi ptu_sieurs fois incendiés ou dévastés par les ròmains.avec des fermes (recra) mais aussi avec des agglo_mérations plus étendues et aux fonctìònscomplexes, points de marchés et de rencontres:Akerrae chez les lnsubres (polybe.ll,34,4;Strabon! 4). Clastidium, cité comme urcts au sud du pò(lite Live,XXI,48,9),Tanetum orcus chez ìes Boièns(lite Live, XXI, 26, l3). Ces lieux nous sonr connussous les noms de uici/fora et castella, mais plusrarement comme opplda.

Labsence de wais chefslieux comparabÌes auxcentres pr§urbanises de la Gaule du temps deCesar est démontrée de manière indirecte par le

18

fÌou topo$aphique dans lequeì se situent les ope_rations militaires des légions romaines pendani ladeuxième guerre punique, selon ies comptes ren_dus qui ont été utilìsés par les historiens ei parTiteLive en particulier (Mansuellì 1976,p.3g).

. Touteiois ìl y eut sans doute des aggloméra_tions plus importantes, au rÒle dominànt. despiaces centrales ou de capitales du peuple. c esren tout cas ce que soulignent les textes qui traitentdes guerres de 225-222 et 201-191 (Banàelli 1990.p.

,254 t : Brixia est appelée ..capur genlrs.. descenomans lTite Live. XXXII, 30) : Medrolanum estdéfinie nlprroraroq tclroq par eòtyOe 6tt, Sa, lO), etpqrp6no).rq par Srrabon (Strabon. V t. 6"C2i:',t.c'est-à-dire, au sens littéraÌ, la .ville_mère',

désInsubres (fondée selon la tradition par Bellovesusau.début du vre s. av J.-C.). Une dernière agglomé_ration avec le r6le de "caput gentis,' ,Tauraia des'lÒurini est définie comme urbs par Tite-Live GXI.39,4) ou n6),r6 par Poiybe (polybe,lll,60,9).

. D autant que certains témoìgnages relatent

qu'après la chute d'un de ces centres. les teII!toires attenants. parsemés de t,icl et costella. serendent également et toute la population capi_tule;cela signifie certainement que ces centiesont occupé effectivement le rÒle de siège du pou-voir polirique (Bande i t990,p.25+-255j.toutàfoiscela n'indique pas que ces memes centres aientété des"villes",la structure tribaie des Celtes ayantdésintégré le processus d,urbanisation et mis àmal le réseau urbain réalisé par les Étrusques(Mansuelli 1976, p. 3640).

Laristocralie et les classes supérieures ne sem_blent donc pas avoir manifesté dé préférence entreles grandes agglomérations ou les iampagnes.

Au rre siòcle encore et dans le cas dei Boièns,C.aton signaie que le peuple était en fait .o.pordd'une confédération de 112 tribus (pline, iIlV III,1 16), que Ch. fuyre a tenté de situer sur Ie territoirede l'Emilie.Romagne (peyre 1992). Il rcste évidentque pour imprimer une ceÉaine stabilité à toutesces factions, de forts éléments de cohésion sontnécessaires afin de coordonner et d,organiser glcbalement la société. C,est le rÒle qu'iuraient-putenir ceftains sanctuaires, qualifiés dà confédérauxou d inlenribaux. à I'image de celui dans lequei tutdeposé Ie cràne pìaqué d or de postumius Aibinus,ou bien de celui où les Insubres avaient disposéleurs précieuses enseignes.

Une multitude d'aristocrates Boiens défiledans le cortège de triomphe célébré à Rome parP Cornelius Scrpio Nasica, à l'occasjon duouelsont mentionnés I 471 torques d,or et le troupàau

L AR§TOCRATIE CELTIQUE DE LA GAULE CISALPINE : RÉFLExloN PoLJR UNE PREM]ÈRE APPROCHE

de cheyaux capturé: « ceux Ues chevaux] deÌ'aristocratie boìenne, privilège et insigne de sonrang , (Peyre 1992, p. 38-39), éléments de premierplan qui soulignent le prestige de la victoireromaine sur une noblesse éclatante n Cum captioisnobilibus equorum quoque captorum gregem tra-duxit » $ite Live, XXXVI, 40, 11-13, cf. infra,Perrin.Decourt, n" 47).

La répression de l'aristocratie boienne de lapart de Rome marquait Ia fin de l'indépendance,la dissolution de la peuplade et I'anéantissementdu pouvoir intrinsèque de la tribu. Les élémentsde cohésion et d'identité des 1i2 tribus sont per-dus et les repères du peuple ont disparu: lesBoiens sont massacrés, mis en esclavage et dèsIors disparaissent comme entité politique (PìineIII, 116).Une partie émigre (Szab6 1993,p.2i4).

Mais quels sont les témoignages archéolo-giques qui nous permettent de reconnaitre cettearistocratie livrée par des sources littéraires frag-menta ires ?

'-F.§ TÉMOJGNAGES ARCHÉOLOGIQUES

Malgré un bilan somme toute assez maigre,nous disposons auiourd'hui d'au moins troisclasses de témoignages matérieìs, qui tendent àétoffer la vision de cette aristocratie celtique deCisalpine: des ensembles funéraires, une docu-mentation épigraphique sur des monuments et lanumismatique.

l,es ensembles funéraires

Ce sont principalement Ies tombes emplies deriches mobiliers funéraires qui nous font supposerque les défunts titulaires de la sépulture faisaientpartie d'un milieu privilégié de la société danslaquelle ils vivaient- Pour les phases précoces de laprésence ceìtique en Italie (ve-trre siècles), nous nepossédons qu'une documentation lunéraire assezdiscontinue pour les différents peuples celtiquesde la Cisalpine.les Insubres ne sont presque jamaisreprésentés. Pour les Cénomans, les ensembles lesplus pertinents sont localises dans la nécropole deCarzaghettq en plus de quelques tombes isolées.Pour les Boi'ens, la documentation est plus richepuisque I'on compte six nécropoles qui ont restituéenviron 450 tombes: Bologne, Casalecchio-Ceretolo, Arcoveggio, Monte Bibele, MonterenzioVecchio, Saliceta San Giuliano. Four les Sénons, on

compte cinq nécropoles qui ont restitué environune centaine de tombes: Montefortino, Filottrano,Moscano di Fabriano, Sena San Quirico, Piobbico.En ce qui concerne les Celtes de lapigie,on ne pos-sède rien. A cette liste s'ajoutent des ensembles denécropoles intégrées à d'autres milieux culturels:Ìanécropole d'Ameglia chez les Ligures ou celìed'Altino chez les Venètes. Pour les phases les plusrécentes (fin nre-re/ìer siècÌes) les territoires au suddu P6 sont très maì représentés, et Ia documenta-tion principale est concentrée dans les territoiresde Transpadane, principalement chez lesCénomans (Grassi 1991).

S'il apparait relativement simple d'interpréterles différenls degrés de compìexité et de richessedes mobiliers d'une nécropole oit l'on remarquedes déséquilibres entre Ìes tombes de la mèmepériode, comme I'expression des différencessociales, cela I'est beaucoup moins pour cellesdont "toutes les tombes sont également riches".Parmi quelques exemples, on retiendra celui de Ianécropole Benacci à Bologne, où, entre les sépul-tures des dernières décennies du Ne-début du rue

siècle, on observe un groupe qui se distingueautant par la richesse du mobilier que par unelocalisation précise dans l'espace funéraire (àl'écart des autres). Ces tombes (Benacci 953, 954,1887/1) appartiennent à des guerriers celtes dehaut rang et à des femmes étrusques que leurriche mobilier décrit comme appartenant à l'aristocratie locale. Lintroduction de matériaux Iiés àdes coutumes étruscoitaliques dans les tombesde ces guerriers à l'armement laténien classique,auquel s'ajoute un casque, indique I'adoptiond'habitudes culturelles heÌlénisantes (le sympo-srum, le jeu de table avec dés et pions, la palestreet la toiìette avec le strigile) par une partie de lacomposante militaire celtique, qui apparait alorscomme l'élite établissant des liens matrimoniauxavec Ì'aristocratie locale O/itali 1992).

Ce phénomène est encore pìus lumineuxdans le cas de la tombe de guerrier n" 14 de Ìanécropole de Monte Bibele, où le riche mobilieravec casque et armement laténien est associé aunom d'une femme étrusque (PETNEI) gravé surun vase, témoignant du lien patent entre les deuxindividus S/itali 1987).

Dans ce secieur bolonais du territoire boien,on serait à m€me d'observer des témoins évidentsde l'élite guerrière ceÌte, de son aristocratie, aussibien dans la plaine que dans le milieu monta-gneux, oir sont développés des habitats du typecastella.

19

DANIELE V]TALI

Si nous examinons le cas des Sénons, iÌ ne faitaucun doute que la tombe de cavalier deMoscano di Fabriano désigne un individu quiappartenait à l'aristocÉiie. La complexité àumobilier et sa richesse en vaisselÌe métaliicueétrusque et campanienne,en vases figurés et à ver_nis noir attiques, font de cette tombe,iatabie de Ìamoitié du IVe siècle, un unicum. méme dans iemilieu Sénon pourtant riche (Landolfi 1991). Ici,ce qui est surtout intéressant c,est l,association depièces de harnachement de cheval avec Ì,arme-ment cJassique laténien (une épée dans sonfourreau décore) avec un casque en bronze. Latombe a été bouleversée par les travaux agricoleset une partje du mobilier présente des iacunes. sibien que l on en vient à se demandersi.à còté despièces de harnachement. il n y avait pas des élé_ments de char. On ne sait pas si cette tombe étaitisolée ou si elÌe faisait partie intégrante d'unenécropole jusqu'aÌors ignorée, ce qui parait plusprobable, puisque nous méconnaissons toiale_ment le contexte dont faisait partie cet aristocratecejle. cavalier et guerrier.

La nécropole de Montefortinol pianetti. aucontraire. avec sa cinquantaine de sépulturesdatables du dernier tiers du Ne jusqu'à la fin duIte siècle, montre une grande homogénéité entreles tombes de guerriers (26 cas), Ies tombesféminines (10 cas) et d'autres attributions (DeMarinis 1997, p. 144-145). Si les tombes àesphases initialessemblent reÌativement sobres.lestombes du rrr" siècle présentent de riches mobi_liers..Ce qui surprend ce o esl pas tanl le grandnombre de guerriers qui exposent un armementtypiquement laténien mais Ìa présence presqueconstante du casque métallique, qui apparait icicomme marqueur de cette élite. On pourraitm6me envisager de voir dans cette nécropole,utilisée pendant 130 ans, une sorte enclave spé_ciale réservée à laristocralìe sénone.

Entre Vérone et Mantoue, autre territoireremarquable, apparaissent d,autres marqueursde cette élite, notamment la présence du cÀar. Cesont.des éléments précieux, car en dépit desnombreuses citations par les sources littéraires(Tite-Live, XXXI, 2 1, 17-18, ct tnfa, perin, Decourt,n' 149;XXXY 40, 11-12) concernant la présenceet le r6le des chars celtiques dans les guerres etleur exhibition comme butin dans les Éiomphesromains, Ia découverte d'éléments de chari oude chars entiers est rarissime. Lexceptionnelledécouverte faite près de Vérone par L. Saìzani, à

20

Santa Maria di Zevio (lieu-dit Zizeta) permet demieux documenter cel aspect qui resle encoreIargement meconnu. Il s aqit d une tombe com_portant un très riche mobiìier (vaisselle encémmique er en bronze. broches. chenels. épéeet bouclier avec umbo du type Mokronog) ef unchar probablement à quatre roues, accompagnéde plusieurs mors de chevaux. Cette tòm-beactuellement en cours ae restauration, est datéegràce à un riche dépÒt monétaire (25 deniers etdrachmes padanes en argent et plusieursdizaines d'as et demi-as en bronze) des der_nières décennies du rre siècle. La découverte deSalzani met en perspective la diffusion dans Ieterritoire véronais d'autres éléments en fer,,enoméga" interprétés comme des éÌéments pour ìeblocage des roues à l'extrémité de iessieu(Saìzani 1983, p. 359; De Marinis 1999, p. 156).Trois anneaux en fer "en omega", une fiette deroue, un mors de cheval complet furent récupé_rés pendant l'hiver 1929 d,une nécropòlelaténienne détruite à Ciringhelli de Mgasio éga-lement près de Vérone (Salzani t9g3, tav g : 214;9 :5,6). Cette documentation particulière a étémise en vaÌeur pour ia première fois de manièresystématique par M. Schònfelder (SchÒnfelder2000. p. 176-1781. On en retrouve un autreexemple, avec la m€me forme et fonction. enplelne époque romaine sur Ie char à quatreroues de Kozàrmisleny (Kiss 19g9, ilì. 4 er i4 nn.8b,41b,42b,43b,44b).

Un document d'archives du MuséeArchéologique de Bologne (Castelfranco, ll nov1883ì. rapporte Iécho de la découverle àquelques centaines de mètres d,une terramore« d'antiquités romaines... de 1egu1ae, d'objets enfer (cerclages de roues), de pols d,argile, d,unemonnaie et d'une petite statue en brònze ,. Onserait tenté de voir dans cet énoncé un mobilierfunéraire, désormais détruit, comportant des élé-ments de roues de char. à proximìté du ForumGallorum. acttellement le seul témoignage de cetype dans le territoire des Boiens et on se doit derester prudent.

Un élément en fer identitré comme un mor-ceau de bandage de roue qui accompagnait.avec deux monnaies romaines, le très

'célèbre

foie en bronze étrusque couvert d,inscriptions,mis au jour près de Plaisance à Ciavei asco.ìaisse égaìemenr entrevoir I éventualité d.unetombe à char, mais Ià aussi on se doit de resierprudent (Tononi 1875; Marini Calvani 1990.p.788).

LeRrsrocnenr cerrquE DE LA GAULE crs.AlptNE : RÉFLExroN pouR uNE PREMIÈRE AppRocHE

II faut souligner que ies très riches tombes duterritoire Cénoman se distinguent vlaiment par Iacompìexité, Ia variété et la qualité des mobiliers.Elles correspondent sans doute à des tombesd'une élite,qui dans le cours de la seconde moitìédu Ite siècle, souhaite encore exhìber son statut etsouiigner sa propre identité ethnique celtique,cohérente depuis presque trois siècÌes, en opposi-tion à l'homologation prévue par les mécanismesde la romanisation en marche depuis la premièremoitié du tl" siècle.

C'est dans le mème sens aussi que doit etreexaminé l'épisode des protestations soulevées parIes Cénomans lorsque, en 187,Ìe praelor M. FuriusCrassipedes avait confisqué Ieurs armes. Laconfiscation de l'épée constituait sans douie uneintervention fortement symbolique dans le sys-tème politique et culturel des Cénomans, lamuiilation du statut de I'homme libre, la répres-sion face à I'obligation qu'avait de s'exhiber lamasse des ambacti, armée qui accompagnaitl'aristocmte. Cette bévue fut finalement reconnuecomme un abus, que le sénat de Rorne répara enenvoyant M.Aemilius Lepidus annuler la décision deCrassipedes (liie Live, XXXX, 3, 1-3; Diod. XXX, 14)(Bandelli 1985, p. 18).

Cette persistance du souvenir (une resistance ?)des Celtes d'ltalie du Nord peut ètre entraperguedans le texte de la stèle funéraire du ìégionnairePublius Tutilius, fils de Publius, datée exactement del'an 29 de notre ère. Probablement lnsubre, i] avaitrecouvert des rdles importants dans sa légion (aqul:lifer, curator ueteranorum), et bien qu'ayant perduson nom "celtique" (ainsi que son père),ses originessont dévoilées par les nÒms de ses enfants (PubliusAtecinx et Deminca) et de ses petits-enfants(Andoblato) (Sartori 1994, p.55 = ALV,5832).

On peut encore citer la tombe n' 225 à doubledéposition découverte à Povegliano (lieu-ditOftaia;Vérone).Une grande fosse (2,80 m x 1,40 m)contenait Ie mobilier de deux guerriers: deuxépées avec leur fourreau, des broches et des cou-teaux, des situles en bronze, deux louches, troispoèles en bronze, des outils agricoles (serpettes,forces), de Ia vaisselle en terre cuite, qu'accompa-gnaient d'abondantes offrandes animales. Lesdeniers en argent déposés dans la fosse sont émisentre entre 135 et 124 av J.-C. (Bolla, CavalieriManasse, Salzani 1993).Il s'agit probablement dedeux notables "celtes" qui, en milieu romain, tien-nent encore à présenter certains de leursemblèmes culturels.

Cetie persistance est d'autant plus troubÌantequ'en ce qui concerne Ìes siècles précédents, enmilieu Cénoman, les témoignages de tombes"riches" sont très rares: dans ìa nécropole deCarzaghetto on ne pergoit pas des différencesclaires de statut entre la série des inhumés querien ne permet de distinguer les uns des autres,qu'ils soient guerriers, non guerriers, hommes oufemmes.

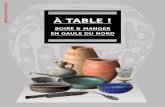

Dans cette situation d'absence de contrastesvisibìes, ìe mobiiier funéraire de Castiglione delleStiviere, à quelques kilomètres de Carzaqhetto, etrécemment publié par R. De Marinis, prend toutesa valeur, notamment au niveau de la représenta-tion d'une figure aristocratique (ill. l).

On pense que Ie mobilier, très endommagépar l'exploitation d'une gravière en i915, est trèscertaìnement lacunaire, en raison de I'absenced'un certain nombre de pièces "génériques" : « lesobjets en fe4 Ia vaisselle céramique, les fibules...En revanche le mobiiier métallique qui était bienconserué ayant été vendu par les ouvriers de lacarìère a pu ètre récupéré... à l'exception desobjets brisés ou détruits... » (Patroni 1915).Toutefois,ce qui reste du mobilier montre l'impor-tance du destinataire de cette tombe datable dumilieu du IIle siècle (entre 260 et 240 av J.-C.) (DeMarinis 1999, p. 164). Un mobilier n che lasciaintroDDedere I'esistenza anche a nord del Po ditombe dal icco corredo, quasi principesche, pft>fondamente influenzote dalla ciuiltà etrusca eitalica » (De Marinis 1999, p. 115). Parmi les élé-ments les pìus significatifs, on signale uncandélabre en bronze, divers vases en bronze etsurtout un carnlx en t6le de bronze décorée aurepoussé, un oiseau en t6le de bronze, elle aussidécorée au repoussé, ainsi qu'un disque avec unomphalòs et deux pattes d'oiseau symétriques,interprété par De Marinis comme une phalère enbronze, plus vraisemblabÌement à mettre en rapport avec la base de I'objet. L oiseau, avec ses ailesmobiles, fait référence, soit à un élément de déco-ration d'un casque (comme le casque deCiumesti datable du début du rle s. av J.-C..), soit àÌa partie terminale d'une enseigne militaire. Il estassez intércssant de constater que le carnyx etì'enseigne miiitaire font partie des attributs pré.sentés de manière ostentatoire sur les monnaiesde Dubnoreix, riche Eduen, cité de nombreuseslois par César (Dumnorix) presque deux sièclesaprès I'enfouissement de ces objets dans cettetombe, Iorsque la Caule était encore indépen-dante.

21

DANIELE VITALI

,@@E

(

ir!;!J;!;:l:;iZl;tt;mbe de castqtiane dette stjvìere, ò quetques kìiomètres de cazoghexo, datoble du mitieu du uF siècte av.J<.

22

UARISTOCRATIE CELTIQUE DE LA GAULE CISALP,NE :RÉFLEX]oN POUR UNE PREI\,{IÈRE APPROCHE

IÌ est évident Que Ie tituÌaire de Ia tombe deCastiglione delle Stiviere devait avoir revètu unr6le social de haut rang au sein de la commu-nauté cénomane qui consacra cette nécropole,dans laquelle malheureusement aucune fouillerégulière n'a jamais été entreprise.

Enfin, touiours dans Ie milieu cénoman, onretient la découverte très spectaculaire de l'en-semble de Manerbio (près de Brescia en 1927)quì regroupe 14 phalères et de 4 élémentspseudo-corniformes (à une face) en argent,dontla dévolution initiaÌe reste ignorée (Albizzati1933;Kruta 1975). Le lieu de la découverte estpeu éloigné (1 250 m) de celui oir fut trouvé unriche dépòt monétaire en argent (4 194drachmes en argent pour environ 9 kg: Arslan1994, p. i8-83) et si cette proximité relative peutlier entre eux les deux groupes, on pourrait pen-ser à I'existence d'un lieu de culte, peut-ètre unsanctuaire confédéral utilisé pendant le re siècle(Arslan 1994, p. 84 ; De Marinis 1999, p. 1 7l). Maison est autorisé aussi à penser (lectio facilior,sur-tout si l'on songe au destin similaire ducomplexe de Castiglione delle Stiviere) aux ves-tiges les plus spectaculaires d'un mobilierfunéraire dont on ne connait plus que les élé-ments de valeur en argent. Cet ensemble despièces décoratives formerait des harnachementsde parade pour deux chevaux. ce qui nousconduit à y voir peut-ètre une tombe à chardatable de la fin du nre - premières décennies duIte s. av J.-C. Cette datation est aujourd'hui cau-tionnée par la découverte très spectaculaire dutrésor monétaire d'Ehemonzo dans le Frioul,(présentée par Gorini au colìoque ^ I Cehi inCarnia e nell'arco alpino centro-orienysls ») qtlÌpermet de confirmer cette chronologie des émis-sions en argent de la série dite "au masque"(Gesichtstyp), considérées comme l'élémentessentiel pour Ia datation des phalères deManerbio.

Le territoire des Cénomans reste le seul àprésenter ces quelques témoignages de l'éven-tuelle présence de chars dans les tombes, et misà part Ìa tombe de S. Maria di Zevio, actuellementdans la Cisalpine, aucune sépulture n'est compa-rable aux fastueuses tombes aristocratiques deTransalpine,à I'exemple de celle de Boé,une desplus riches et plus grandes sépultures aristocra-tiques du troisième quart du t"' s. av J.-C.(Schònfelder 2000).

Les documents épigaphiquessur Donuments en pierre

Deux monuments provenant de Transpadane,qui avaient déjà attiré l'attention de M. Lejeune,sont particulièrement éloquents en ce quiconcerne notre sujet: il s'agit des inscripiions deSan Bernardino di Briona (province de Novara) etde Verceil (Leleune 1988, p. 1 1-37, E-1 et E-2).

L'inscription de S. Bernardino di Brìona

Linscription de S. Bernardino di Brionatémoigne d'un acte olficiel accompli par cinqnotables celtes : l'érection d'un monument public,dont on ignore Ìa nature, destiné à la \,. touta »

(tribu) :

-l N i-l K[-]ESASOTOKANTTANOTALIKNOIKUITOSLEKATOSANOKOPOKIOSSETUPOKIOSESANEKOTIANAREUISEOSTANOTALOSKARNITUS(ligne « verticale ») TAKOS TOUTAS(Leleune 1988, p. 1l-24, E-1).

Les cinq personnages, qui au regard de Iasituation de la découverte auraient fait partie dupeuple des Agones, sont les fils de deux Celtes,Dannotalos et Exandecottos, pour lesquels nousignorons s'il existait un éventuel lien de parenté(mais il n'est pas obligatoire de penser à l'exis-tence d'un tel lien, il peut s'agir de deux famiÌlesdistinctes).

Les trois premiers fils de Dannotaìos sontAkisios, Andocombogios et Setubogios; les fils deExandecottos sont Andareuiseos et Dannotalos.

Lintéret de ce document, datable du derniertiers du rre siècle avJ.-C.,réside dans Ia déclarationde ces cinq personnages celtes qui accomplissentun acte public important (l'érection d'un tumu-Ìus) en tant que magistrats de la communauté(n tahos toutos , = décision de la tribu). Diversesquestions restent ouvertes à propos du rapportentre le groupe des noms et la formule de dédi-cace, de la signification des quatre roues u dechar , gravées au sommet (soit sur un c6té) de lastèle, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est que l'ins-cription nous révèle I'acquisition par Ie fiìs de

DANIETI VITALI

Dannotaios d'un nom romain (euinctus), nou-v€au nom qui remplace le précédent .celtique,

,

dont nous n'avons pÌus aucune trace.Sans la mention de ce patronyme Clanotaliknos)

nous n aurions lamais pu soupeonner que ce per-sonnage, devenu membre de la classe dirigeante"romaine", était en fait un membre issu de ltaristc>cntie celtique indigène.

Le nouveau ròÌe de dirigeant "philoromain,,dufils de Dannotalos est enfin précisé par le titre de"l,egatus" (lekatos), qui peut indiquer soit uneinterpre tatio romaine d'une magistrature indisèneou locaie,soit une véfitable « fonction romaine delégat , (Lambert 1994, p. 73).

La pierre de Verceil

Lautre document épigraphique retenu ici estla pierre de Verceil. Découverte dans le lit du Sesiaen 1960,1a pierre,de grande taille,présente sur unc6té deux versions du mème texte. La première,qui occupe la place prépondérante, est en grandscaractères, en langue et en alphabet latin, alorsque l'autre, plus compactée et en petits caractèresest en langue et en alphabet gaulois.ll s,agit d,uneborne destinée à délimiter un espace sacié, et elleétait probablement en relation avec d'autres donton ignore tout.Linscription mentionne :

AKISIOS,ARKATOCOKMATERECOS.TONTOKOTE.ATOM TEUOXIONT [-] NEU(Lejeune 1988, p.26-37 E 2.;Lambert 1994,p.76-78).

Akisios (dans la version latine Acisius) est unmagistrat qui a offert une/cette aire sacrée .com-mune aux dieux et aux hbmmes", un lieu de cultedestiné à Ia communauté dont il était un person-nage éminent, occupant une charge publiquedont les fonctions sont précisées dans le quaiifi-catif 'ARKATOKO/K/MATERECOS,, en languegauloise et 'ARGANTOCOMATERECUS,' en taiinPlusieurs auteurs se sont essayés à commenter Ìasignification de ce mot, exprimant une fonction,qui est claire dans sa partie initiaìe (ARKANTO-est lié au terme ARCENTUM) mais moins évidentedans sa partie finaÌe (COMATERECUS).

Aldo Prosdocimi Ìie ce mot aux iomatres. lesDéesses Mères du panthéon celtique de Cisalpine,et Acisios serait donc le responsable de l,argent(du trésor) du sanctuaire des Matres Matroiae.P.Y Lambert y voit plut6t une fonction qui signifierait "le sénateur de l'argent, le trésorier,l'équivaìent du questeur à Rome" (Lambert 1994,p.78).

24

. D'autres auteurs I'interprètent comme le pen-dant du mot celtique Arcantodannos, qui appàraÌtsur les légendes monétaires de la GauÌe transaÌ_pine accompagné d'un nom individueÌ. En Caule,la formule indiquerait le magistrat qui avait la res-ponsabilité de l'émission monétaire de la civitasdans laquelìe il exerEait, un magistrat monétaire,ce qui pourrait Ctre aussi le sens de la formule deVerceil

Qu'elÌe pourrait 6tre l'exacte signification dece texte ? Au regard du contexte, indiscutablementd'ordre sacré, l'hypothèse de prosdocimi estséduisante bien que Ies deux dernières soient éga-lement suggestives, compte tenu du r6le et duvolume d'émissions monétaires de drachmes fenargent) connus dans Ìe territoire des Insubres.

Au-delà de ces détails, ce qui nous intéressedans l'inscription biÌingue de Verceil est que nousavons sùrement affaire à un membre de l,aristo_cratie ceÌtique indigène, qui accomplit un acted'utilité collective, en relation avec Ia religion cel_tique {un nemeton\.el qui exprime son aition enlangue ìatjne. destinée à ètre Jue et comprise parIes romains mais surtout et en premier lieu par lesindigènes alphabétisés. La verston gauloise, moinsévidente et moins soignée, indique la positiondésormais secondaire de la languè gauloise dansle lerritoire de Verceil. Elle peut aussi tendre àexhiber devant les concitoyens indigènes ce nou_veau statut qu'occupe Akisios, encore enmcinédans le substrat celtique,alors que son contempo-rain Quintus, le Legatus de S. Bernardino diBriona, a déjà renoncé totalement à son identitéceltique.

La numismatique

A. Pautasso et E.A. Arslan ont consacré desétudes approfondies aux drachmes padanes pourÌesquelles ils ont porté un grand soin à l,examendes légendes monétaires que portent certainesd'entye elles (Arsian I994ì. En géneral. Jesoracnmes padanes conserl,rent à lavers et aurevers les symboles originels de la drachme mas_saliote. Toutefois, dans certains teritoires. ellesperdent Ia légende MAIIA (et les avatars clecelle-ci) pour endosser une nouvelle identité.spé-cificité marquée par plusieurs inscriptions:SEGHEDU, ANAREKARTOS, TOUTIOPOUOS. PIRA-KOS (sin istroverses). ou encore RIKOI/RIKOS. Lespremières interprétations apportées par pautassolaissaient ouvertes différentes alternatives quant àleur signification : le nom d'un chef, un màqistrat

LARISTOCRATIE CELTIQUE DE LA G,ÀULE CISALPINE : RÉFLEXIoN POUR UNÈ PREMIERE APPROCHE

monétaire, un peupÌe, ou encore celut du ljeud'émission. A. Marinetti et A. prosdocimi soutien_nent, au contraire, que toutes ces légendescorrespondent probablemeni, et excìusivement, àdes noms propres. La Ìégende monétaire. en tantqu'élément « di affermozione del prestigio di unprincipe (o simili)... in questo caso l,onomasticadi persone e non di etnici corrispondera olla strut_tura e alla correlato ideotogia sociole ,(l\4arin etti-Prosd oc i m i 1994. p. 3iì. puisque ìeslieux d'émission sont iocalises au nord du pÒ renTianspadane) et plus particuìièrement chez ìesInsubres, ìes noms qui apparaissent sur les mon_naies (fOUTIOPOUOS, ptRAKOS, RIKOI/RIKOS. àla fin du rre siècle et au début du ter s. av J._C.) cor_respondra;enl à des noms d individus.qui dans cecas font partie de l'aristocratie, ou bien se référe_raient plutot à un statut puisque le termerikos/rikoi pourrait désigner les émissions d,un oude plusieurs rois, et donc des émissions confédé-rales. Les légendes monétaires indiqueraient lesnoms des responsables et des garants des émis_sions, à une époque où les Insubres apparaissentprolondément romanisés, méme s,ils cànseruentune relative autonomie (Arslan lg94).

Les deux autres légendes SECHEDU et ANA_REKARTOS. plus ancien nes (ava nt 350 av J._C. pou rla première. avant 220 av J.C. pour la secondetexpriment un ròle élitaire de cenains person_nages au sein de la société insubre, dans la phasede I'indépendance et des premières guerrescontre Rome.

CONCLUSION

^. A propos de l'aristocratie celtique de laCisalpine. pour la pérìode qui correspond à l.ins_laìlation des CeJtes en Italie jusqu.à Ieurprogressive disparition ou assimilation au monderomain, on conserve et obsen/e des indices quisont-souvent fragmentaires et qui peuvent parfòisparaitre fa ibles voire conlradictoires.

Mais- s'il est wai que nous ne pouvons pasreconnaitre directement les symboìes du pouvoiren pafiant uniquement de Ia documentation funé_raire, il est aussi juste de penser - comme I,a ditA. Rapin - que pour certaines sociétés. l,accès arrrituel funéraire et au droit à établir des nécro_poles, constitue en soi un puissant marqueursocial._D'autre part, les marqueurs sociaui quicaractérisent ce rituel essentiel sont, non seule-ment, différents d'un peuple celtique à l,autre

mais aussi d'une période à Ì,autre. En ce quiconcerne Ja Transpadane. on observe le chanse-ment du rirueì qui inten.ient lors du rrr. sièflelorsque l incinérarion remplace petir à perit ì in-numatron lusqu à devenir prepondéranre

1DeMarinis lg86.p. I34-136 r.Ladoption d'habitudes hellénisantes fle ban-

quet.le vin.le jeu.) marque la différence entre despeuples contemporains (Sénons et Boiens d,uncÒté, Cénomans et Insubres de ì,autre). Cesmèmes modèles passent ensuite dans des sociétésqui les avaienl le plus souvent ignorés pour ydevenir un élément prcsque constant de coiésio;sociale, comme dans le miÌieu cénoman/insubredes le et ter siècles av J.-C.

Les deux témoignages épigraphiques quenous avons évoqués apportent une informationsupplémentaire sur le statut récent de certainsaristocrates celtes qui, de /dc1o devenus romains,protègent certaines de leurs racines.

, Certains aristocrales intégrèrent pleinement ìacrasse dirrgeanle romaine (Bandelli 1992.p.31_33;tandis que d'autres devinrent ìes intellectueliorganiques au nouveau système, taisant leursancétres insubres ou cénomans qui vivaient seu_lement quelques générations auparavant. Aucours de la première moitié du rer siècle, fleu t la .

génération Ia plus rayonnanre et hellénisante dela poésie latine: Catulle de Verone. Aelius Cinnade Brixia.Virgile de Mantoue. mais aussi des pointsde repère essentieìs à l'historiographie, càmmel'insubre Cornelius Nepos de flcinum, une dessources de Tite Live et de pline l,Ancien.

Laffirmation absolue de la culture romainegomme les traces de Ìa culture matérielle celtiqueet des spécificités des rituels funéraires, empè_chant I'identìfication des origines diverses àespopulations de la Cisalpine. Seule lépigraphie,quand elle existe, nous aide à remontei les"filières" indigènes.Voici deux exemples :

- la tombe à incinération n. t2 dé la nécropolede S. Maria di Zevio rljeu-dit Mirand'ola,Vérone) qui présente u n mobilier slandardiseà I'image des centaines de mobiliers issus desnécropoles romaines de la plaine du pÒ(Salzani 1996, p.29, pt. tX B) (iI.2).Le seut été-ment qui nous indique que cette tombeappartenait à un celte (ou bien _ tectio diffici_lbr- qu'un celte faisait partie de la familÌe dudéfunt, comme la mention de pETNEI sur unvase du défunt de Ia tombe 14 à MonteBibele) tient à l inscription gravée sur le fondexlérieur d'une coupe à vernis noir. puisqu on

Deucis VITALI

? 1P 2Pcm

.); i-d4_-Ibb

2 Tombe ò jncinérotjofton" r 2 de lo nécropore de s, Moio di zevìo (tieu dit Mirandoto,vérone) (d,opÈs sorzoni 199 é).

b) mobilier

EEii*ÈiEnE8.4eB.fu

LAR§TOCRATIE CELTIQUS DE LA GAULE CISALPINE : RÉFLLXION POUR UNE PREMÈRE APPROCHE

peut y lire: ATEPORIX, un nom indiscutable-ment gaulois.

- Le second cas qui nous intéresse est une ins-

cription :

C. TI{IIO C. L(IBERTO) BODORIGI MEDICODOCILS LIB(ERTUS)conservée à Modène (CIL.Xl,867 -Mutina-)mais dont on ignore le lieu et le contextearchéologique de sa découverte.Elle conservele témoignage d'un médecin d'origine cel-tique, affranchi de Gaius, et qui à la iormuleonomastique latine du praenomen et dunomen "Gaius Tatius", ajoutait un troisièmeélément, cette fois celtique "BODORIX".

Il faut, à propos des métamorphoses onomas-tiques, rappeler les observations de G. Bandelliconcernant les aristocraties des Cénomans (et des

Venètes) : « l'hypothèse a déjà été formulée que,

non pas tous, mais quelquesuns des Caecilii,Cornelii, Popilii, SeMlii ou des Valerii, dont nousretrouvons le nom dans les aristooraties localesdes communautés insubres, cénomanes etvènètes d'époque républicaine, soient en réalitéles descendants d'aristocrates indigènes. Ceux-cidans un rapport de clientèle (mais cette fois dansle sens romain) avec les magistrats appartenant à

ces familles (gentes), en avaient adopté le nomprestigieux » (Bandelli 1998,p.36 et noteslT'18;cf.aussi les propositions de Ch. Goudineau dans ce

Albizzati 1933 : N-B[ZZ}JI! (C.). - Lavori di toreuticaceltica dalle regioni dei Cenomani cisalpini. 1rÌ r

Historia, 7, 1933, p. 570-576.

Arslan 1994 : Arslan (E.A.). - La documentazionenumismatica in Lombatdia In: Numismatica e archeolo'gia del celtismo padono. Atti del co[vegno internazio-nale. Saint-Vincent 1989, Aosta i994, p. 73- 84.

Bandelli 1985 : BANDELLI (G.). - Momenti e formedella politica romana nella Transpadana orientale QIIJIsec. a.C.). ln: Atti e Memorie lstria 33,1985, p.5'29-

Bandelli 1990 : BANDELLI (G.). - Colonie e municipidelle regioni transpadane in età repubblica[3- 1n; ldcittù nelt'ltqlia seftentrionale in età romana. Atti delConvegno, Trieste 1987. Rome: Collection de l'EcoleFrangaise de Rome , 1990, p. 251-277 .

mème voÌume à propos de l'emprunt ou le dondu nom des Julii).

Les Romains avaient un besoin vital de valori-ser les élites indigènes (le cas est évident pour les

Insubres et les Cénomans), constituant ainsi des

reseaux de fidèles alliés qui appuyaient certainesde Ìeurs positions,d'une part avec I'intégration decontingents militaires constitués de Celtes au seindes légions romaines, dirigés par les aristocratiesìocales et, d'autre part, la garantie des privilègesdes nobles Celtes.

De fait, Ia suprématie de la noÒlltas apparte-nant aux factions indigènes "philo-romaines" étaitperpétuée par I'engagement de Rome « à ne pas

otlir la ciuitas mème aux communautés alliées ,.Cet engagement permettait de sauvegarder o les

équilibres internes des communautés amies, liéesà Rome par des traités bilatéraux » et de garantirIa suprématie de la nobilitas de chacune des com-munautés. Cette prépotence aurait sans aucundoute été menacée par le nivellement induit parI'acquisition de la citoyenneté (Bandelli 1992,

p.32).

Le suiet, on le voit, est passionnant et plein desurprises, et on souhaite un jour pouvoir Ie traiterplus en détail et dans une perspective historique,au-detà des quelques suggestions et des quelquesdonnées hétérogènes qui sont impadaitementprésentées ici.

BrBr-ÌocRAPHIE

Bandelli 1992 : BANDELLI (G.). - Le classi dirigenticisalpine e la loro promozio[e politica (l-l secolo a.C).In: Conquista romana y modos de interùencion en laorganisacion urbana y territorial. Primer congreso his-torico-arqueologico hispano-italiarto, Elche 1989,Dialoghi d'Archeologia, 10, 1992, p.3l-45.

Ba.ndelli 1998 : BANDELLI (G.). - Le clientele dellaCisalpina fra il e il n secolo a. C- In: Optimq Vid. Attidel Conuegno internazionale di Shldi. Postumiq. Sto ae Archeotogia di una grande sffada romana alle rqdicidell'Europa -, Cremona 1996. 1998, p. 3 1.

Bolla, Cavalieri Manasse, Salzani 1993 : BOLLA (l\4),CAVALTERI MANASSE (G.). SALZANI (t-.). -Soprintendenza Archeologica del Veneto. 1n-.

Restituzioni 93, Opere restaurote, Vicenza 1.993, p. 7 -72.

27

DANELE VITALI

\i:l+flri?§+ I

De Marinls 1986 : DE MARINIS (R.1. - L,età gallica inLombardia (N-t secolo a.C.) Risultati delle ultimericerche e problemi aperli. tn. Atti det secondo cont)e_gno archeologico regionale, Lo Lombordia tta Drotosto-ia e romanità. Como tgSa. 1986. p.9& 173.

De Marinis 1997 : DE MARINIS S.). - La tomba gallicadi Castigiione delle Stiviere (Mantova). In: NotizieArcheologiche Bergomensi, 5, 1997, p. 1 15-177.

Ferraresi 1976 : FERRARESI (A.). - Carzaghetto(Canneto sull'Oglio, prov Di Mantova). In. Notizie degtiSccui 1976, p. 5-80.

Grassi 1991 : GRASSI (M.-T.). - I Celti in ttatio. Mitan I

Longanesi & Co, 1991.

Kiss 1989 : KISS (,{.), - Das RòmeEeittiche Wagengrabvon Kozàrmisleny (lJngarn, Kom. Baranya). RégészèFùzeteh ser.ll, 25, Budapest 1989.

Kruta 1975 'KRUTA ff). - Le falere di Manerbio (pro-vincia di Brescia). ln;Atti del Conuegno intemazionoleper il XIX centenario dello dedicazione det" Capitolium . e per il 150 anniuersorio della sua scoper-fa, Brescia 1973. 1975, vol. 11, p.43-52.

Lambefi 1994 : LAMBERT @ 1). - Ia 1a ngue gautoise.Paris: Errance, Igg4.

l,aDdolfi r99l : LANDOLFI (M.). - I Senonidell'Adriatico dopo ta battaglia di Senti num. In : Actesdu k Congrès lntemational d'Etudes celtiq[es, paÌis g-12 juillet. Paris:Etudes Celtiques, 25,1991, p.219-23i.

Lejeuue 1988 : LEJEUNE (M.). - textes gaÌìo-étrusques. Textes gallo-latins sur pierre.ln: DWAL (p.-M.). - Recueil des Inscriptions Éauloises (R.t.G. ),3 vol.1988 1vol. 2. Iasc. l) (suppt. à Caltia I 4Sl.

Marsuelli 1976: MANSUELLI (c. A.). - protito geogra-

Iico e culturale dell'Emilia preromana- 1n: BERSÈLLi(4.) dir. - Sro/ia dell'Emilio Romogna. lmola 1976,p. 1540.

Marinetti, Prosdocimi 1994 : MARINETTI (A.),PROSDOCIMI (4.). - Le legende monetali in alfabetoleponzio. ln. .lVumlsmatico e archeologia del celtismopadqno, Atli del convegno internazionale, Saint-Mncent1989. Aosta 1994, p.2348.

Marini Calvani 1990 : MARINI CALVANI (M.). -Archeologia. 1n: MARCHETTI (G.), DALL,ACLIO €.L.)dir. * Storia di Piacenza dalle oripini au'anno Mille.'Milano 1990, p. 765-906.

Patroni l9l5 : PATRONI (G.). - Castigtione deÌteStiviere. Tomba con ricco corredo di bro[zi etruschi ecoltellacci gallici. In: Notizie degli Scoui 1915, p. 302-303.

Pe1,re 1979 : PEYRI (Ch.). - La Cisatpine gouloise duuF au rt s. qu. J.-C. Paris., Ecole Normaìe Supérieure,1979.

Peyre 1992 : PEYRE (Ch.). - L Historiographie gréco-romaine et la celtisation de Bologne étrusque. /n.VITALI (D.) dlr. - Tombe e necropoti gattiche diBologno e teryitorio. Bologna: Istituto per Ia Storia diBologna, 1992, p. 7-45.

Salzani 1983 : SALZANI (L.). - Contributi per laconoscenza deÌla tarda età del ferro nel Veronese. 1n:Atti Mem. Acc. Agr. Sc. len Verona 35, 1983-19g4,p.353-381,

Salzani 1996 : SAIZANI (L.). - Za necropoli gallica eromana di S. Mario di Zeuio (Verona). padovà 1996.

Sartori 1994 : Sarto (A.). - 6a ida alla sezione epigro-fica delle ruccolte archeologiche di Milano. MiÌano 1994

schiinfelder 2000 : SCHÒNFELDER (M.). _ DQsSpdtheltische Wagengrab Don Boé (Dép. Lot<t-Garonne)Studen zu Wogen und aogengrdbem der JùngerenLotènezeit. Diss. Phillips Universìtàt MarbuÈ. 2000.

Spagnolo Garzoli 1990-1991 : SpAGNOLO GARZOLI(C). - Osservazioni prelimirìa sulla necropoli gaÌlicadi Dormelletto (Novara). 1n:.Sibnum, 21, 1990-19t1,p.291305.

Szab6 1993 : SZABO fM. ). - Boiens et Éduens (tesCeltes de Pannonie et Ia Gaule). In: Cahiers d'éùdesHo ngois, 5 I 1993, p. 21 y228.

Toroni 1875: TONONI (A.G.). - Scop erta di un bronzoetrusco nel piqcentino. Piacenza, 1875.

Vitali 1987 : VITALI (D.). - Monte Bibete tra Etruschi eCelli:dati aÌcheologici e interpretazione storica. /,?lCelli ed Ettuschi nell'lta!ia centro-settentrionale dal llsecolo a.C. alla romanizzozione. Atti del colloquiointemazionale, Bologna 12-14 ap le 1985. Bologna,1987, p. 309-380.

Vita]i l99l : VITALI @.). - Rituels et sanctuaires cet_tiques dans la région des Boiens d'Italie. In: Les sanc_tuaires celtiques et le monde méditerranéea. Actes duColloque de Saint-Riquier )990. paris. 1991. p. 29.96.

Vitali 1992 : VtTALt @.). - Tombe e necropoti go ichedi Bologna e territorio, Bolagna.Istitùto per la Sloria diBolosna, 1992.

28

€'

-'

L'aristocratie celte à la fin de l'àge du Fer(tr s. auant J.-C. - Fr s. après J.-C.)

Actes de la table ronde organisée parle Centre archéologique européen du Mont Beuvray

I'UMR 5594 du CNRS, université de Bourgogne'Archéologie, cultures et sociétés. La Bourgogne et la France Orientale du Néolithique au Moyen Age'

Glux-enClenne, 10, 11 juin 1999

sous Ia direction de

Vincent GUICHARD, Franck PERRIN

suiui de

L'aristocratie celte dans les sources littérairesRecueil de textes commentés

Franck PERRIN, Jean-Claude DECOURT

4s3Collection Bibracte - 5

Centre archéoìogique européen du Mont BeuvrayF 58370 Cluxen{lenne

2002