Affinités, parentés et territoires en Gaule indépendante : fragments d'anthropologie

-

Upload

u-picardie -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Affinités, parentés et territoires en Gaule indépendante : fragments d'anthropologie

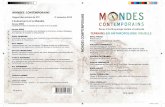

Publié avec le concours du ISSN 0755-7256

Centre National de la Recherche Scientifique

dialogues d'histoire ancienne

1990

Monsieur Serge Lewuillon

Affinités, parentés et territoires en Gaule indépendante :fragments d'anthropologieIn: Dialogues d'histoire ancienne. Vol. 16 N°1, 1990. pp. 283-358.

Citer ce document / Cite this document :

Lewuillon Serge. Affinités, parentés et territoires en Gaule indépendante : fragments d'anthropologie. In: Dialogues d'histoireancienne. Vol. 16 N°1, 1990. pp. 283-358.

doi : 10.3406/dha.1990.1471

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/dha_0755-7256_1990_num_16_1_1471

DIÍA 16,1 1990 283-357

AFFINITES, PARENTES ET TERRITOIRES EN GAULE INDÉPENDANTE :

FRAGMENTS D'ANTHROPOLOGIE.*

Serge LEWUILLON

Vae autem fratribus in populo barbaro. Vae et cognatis. [...] Solum uero alumnis et collectaneis, si quid habent uel amoris uel fidei, illud habent.

GIRALDUS CAMBRENSIS, Topographia Uibernica , III, 23.

I. LE CHAMP ANTHROPOLOGIQUE.

1. ÉTUDES INDO-EUROPÉENNES.

C'en est fini aujourd'hui de disputer de la notion de modèle en histoire car, pendant qu'on disputait, la pratique s'est imposée. Rendant au mot idéologie son sens presque ingénu de "systèmes

"Premiers fragments", en vérité ; deux autres études au moins compléteront celle-ci : l'une sur l'historiographie du droit, de la sociologie et de l'anthropologie ; la seconde sur l'évolution des formes de mariage et les transformations historiques de la parenté celtique; il faudrait une troisième étude sur les formes insulaires de la parenté.

284 Serge LEWUILLON

d'idées", G. Dumézil a démontré, il y a déjà beau temps, la nécessité de la lecture idéologique des mythes propres aux sociétés indoeuropéennes afin d'y retrouver d'antiques modes de pensée déjà révolus à l'époque où la légende était couchée par écrit. Offrant au mot structure d'investir largement le champ des sciences humaines, Cl. Lévi-Strauss a souligné le rôle du modèle dans l'ordonnancement des mythes et des attitudes, afin d'en décoder le langage celé *. Ces deux savants ne sont ni le commencement, ni la fin des recherches sur les sociétés antiques : il y eut avant eux des juristes, des archéologues, des sociologues et des historiens pour chaque étape de l'historiographie, comme il en existe après eux. Les Indo-Européens se concevaient avant Dumézil et le structuralisme de Lévi-Strauss s'estompe déjà 2. Demeure l'anthropologie historique. L. Gernet en avait affirmé , voici longtemps, l'usage pour la Grèce ^ ; elle a désormais conquis sa place en histoire romaine, aux côtés de toutes les autres méthodes ; et voici môme, à travers l'intérêt porté à la famille, le temps des premières synthèses 4. Mais si les romanistes

1. LEVI-STRAUSS (CL), Anthropologie structurale , Paris, 1958 (cf. notamment "l'analyse structurale en linguistique et en anthropologie", p. 43-69 ; "Linguistique et anthropologie", p. 83-97 ; "La structure des mythes", p. 235-265). Il ne m' échappe donc pas que la pensée lévi-straussienne plonge ses racines dans la linguistique, dont les théoriciens font figure de précurseurs en structuralisme. Dans la suite de cet exposé, je n'oppose donc pas anthropologie et linguistique, mais les études de la terminologie et celle sur les rapports sociaux, à l'intérieur de la parenté. Cf. JUCQUOIS (G.), " Termes de parenté en indo-européen et anthropologie structurale", Le Muséon , 82, 1969, p. 213-230.

2 LEVI-STRAUSS (Cl.), Le Regard éloigné , Paris, 1983, "Préface", p. 11- 13. DE HEUSCH (L.), "Situation et positions de l'anthropologie structurale" in Cl. Lévi-Strauss [éd. BELLOUR-CLEMENT]. Paris : 1979, p. 135-156.

3. Anthropologie de la Grèce antiaue , Paris, 1968 [pour le recueil], (Textes à l'appui ).

4 Cf. POUCET (J.), Les Origines de Rome. Tradition et histoire, Bruxelles, 1985 (Publ. des Fac. univ. Saint-Louis , 38) : analyse de toutes les écoles dans le cadre d'une histoire de l'historiographie romaine. Une place importante est réservée à G. Dumézil : on s'y reportera pour la philosophie de l'histoire de ce dernier, ainsi que pour sa bibliographie. Sur le monde antique en général - sauf la Gaule celtique,- cf. X Histoire de la famille. 1. Mondes lointains,

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 285

sont choyés par la relative abondance des sources, il n'en va pas de même pour les historiens des sociétés réputées sans écriture propre, dont les Celtes. Ceci s'explique par l'histoire même de leur "ethnographie", qu'on ne pourra qu'effleurer ici ^.

Les principes posés par les pères fondateurs de l'anthropologie de la parenté, au sens où nous entendons ces termes aujourd'hui, obéissaient à deux types de démarches : l'une proprement ethnographique, sorte d'inventaire méticuleux, avec une forte propension à la théorie ethnologique ; l'autre, plus encline à la taxonomie, à base de terminologie et de langage. On aura une idée de la première en lisant l'oeuvre de J. Frazer ^ et un aperçu de la seconde en étudiant L.-H. Morgan 7. L'oeuvre de Frazer a évidemment connu des fortunes diverses, qui l'ont surtout placée en faveur, à mon sens, auprès de l'école sociologique naissante dans le premier tiers de ce siècle. Quoiqu'on la redécouvre aujourd'hui, il faut reconnaître que le chemin qu'elle suivit n'était pas le plus propre à mener à l'apothéose historiographique.

Tout autre fut la destinée des idées de Morgan : distinguées par Engels , elles apportèrent sans délai leur pierre à l'édifice évolutionniste ^. Ses propres enjeux historiques, philosophiques et

mondes anciens . [dir. BURGUIERE (A.), KLAPISCH-ZUBER (C), SEGALEN (M.), ZONABEND (F.)]. Paris : 1986.

5. On réserve à d'autres travaux l'étude des conditions de la production d'histoire des sociétés celtiques de la Gaule dès l'aube du XIXe siècle jusque dans le courant du XXe.

6. The Golden Bough (à partir de l'édition de 1913-1915 (Le Rameau d'or , dans la trad. fr. de 1925-1937, Paris, 1984).

7. Ancient Society , 1877 (La Société archaïque , trad. JAOUICHE (H.), prés, et intr. [avec commentaires très abondants] de MAKARIUS (R.), Paris, 19852).

8. De l'origine de la famille, de la propriété et de l'Etat , lere éd. 1884 ; cf. la quatrième édition (1891) pour sa préface et ses ajouts, qui constituent une bonne recension des idées ethnologiques de la deuxième moitié du XIXe siècle : Engels y dit sa dette pour Bachofen (et auparavant, Maurer et Latham), Me Lennan et, bien entendu, Morgan, parmi d'autres, (cf. rééd. et trad, aux Ed. Sociales, Paris, 1975, qui donne des textes complémentaires parfois plus "souples" que L'Origine ... : "Sur l'histoire des anciens Germains", trad. BOTTIGELLI (E.), p. 193-249).

9. Cf. quelques remarques sur ce genre de processus in GODELIER (M.), "Anthropologie et économie. Une anthropologie économique

286 Serge LEWUILLON

politiques la dépassèrent rapidement et lui valurent, surtout après 1917, une réelle occultation de ses aspects sociologiques. Restait alors leur aspect terminologique, qui trouva son accomplissement dans les études linguistiques appliquées aux Indo-Européens ( déjà très en vogue à la fin du XIXe siècle) et même, bientôt, aux Proto- Indo-Européens. Les méthodes scientifiques furent rapidement éprouvées, mais elles comportaient tout de même un certain inconvénient : celui d'envisager les rapports sociaux d'abord par le biais de leurs dénominations. Si l'on veut - pour prendre un exemple simple - l'étude de la parenté fut d'abord celle des termes de parenté. Quoi qu'il en soit, cette démarche déboucha sur des travaux importants dont le moment le plus marquant est sans doute la parution du Vocabulaire des Institutions indo-européennes d'Emile Benvéniste (1969) ^. Cet ouvrage n'est certes pas le premier du genre, mais toute discussion sur certains noeuds de la théorie de la parenté , comme la notion de Yauunculus latin, par exemple, lui fait obligatoirement référence. Faut-il enfin préciser qu'il n'existe pas d'anthropologues de formation pour les sociétés anciennes comme il en existe pour les sociétés dites primitives et que tous ceux qui ont à s'occuper de ce département quelque peu marginal relèvent soit du droit, soit de la linguistique (sauf, bien entendu, pour le monde grec, où T'école française", depuis L. Gernet notamment, a coutume de se distinguer par des analyses dont la nature, les sources et la méthode, très culturelles, n'entretiennent avec nos préoccupations barbares que des rapports de complémentarité ...) ^ ? Leur domaine est exclusivement celui de la parenté, abordée surtout sous l'angle de la terminologie ^ ; on les a trouvé surtout dans les pays anglo-

est-elle possible ?", Un domaine contesté: l'anthropologie économique , Paris, 1974 [=1973], p. 285-345 ; id., "Préface", Sur les sociétés précapitalistes, Paris, 1973, p. 19-142.

10. BENVENISTE (E.), "Termes de parenté dans les langues i.-e.", L'Homme , 5, 1965, p. 5-16.

11. Sur les rapports de l'anthropologie culturelle du monde grec avec l'histoire de l'anthropologie au sens large, cf. VIDAL-NAQUET (P.), "Le cru, l'enfant grec et le cuit" in Le Chasseur noir. Paris : 1981, p. 177-207 : 181-196.

12. On aura un excellent aperçu de la bibliographie de cette spécialité pour le monde romain in FRANCIOSI (G.), Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia délia famiglia romana, I, Naples, 19782 (cet ouvrage présente une vue de la famille replacée dans l'évolution de l'ensemble de la société : ce vaste projet

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 287

saxons 13. Cette dernière remarque n'est pas gratuite : elle implique que, pour les "ethno-linguistes" anglophones, les modèles

condensé en un si petit volume, ainsi que l'attachement de son auteur à des idées qui peuvent apparaître obsolètes (par exemple sur la communauté antique) permettent de le rattacher, à certains égards, à l'école évolutionniste - mais cela ne saurait déboucher sur une condamnation globale du travail : ses idées sur le "mariage de groupe", notamment, comporte une grande part de vérité, quoi qu'on en ait dit). SZEREMENYI (O.), "Studies in the Kinship Terminology of the i.-e. languages, with special references to Indian, Iranian, Greek and Latin", Ada Iranica (Textes et Mémoires), 16, 1977 (Varia , 7), p. 1-240 (notamment, de notre point de vue, pour sa pertinente critique des thèses antérieures et spécialement du recours au système (Crow-)Omaha (p. 169-195); c.-r. très suggestif de ces deux ouvrages : MOREAU (Ph.), "La terminologie latine et indoeuropéenne de la parenté et d'alliance à Rome : question de méthode", R.E.L. , 1978, p. 41-53 ; id. , "Plutarque, Augustin, Lévi- Strauss : prohibition de l'inceste et mariage préférentiel dans la Rome primitive", R.B.P.H. , 56/1, 1978, p. 41-54 ; id. , "Quelques termes de parenté chez Tacite", Mélanges Wuilleumier , Paris, 1980, p. 239-250 ; la plupart des textes "canoniques" sont cités dans l'article fondamental - pour sa perspective historique - de THOMAS (Y.), "Mariages endogamiques à Rome. Patrimoine, pouvoir et parenté depuis l'époque archaïque", R.H.D.F. , 1980 (nlle sér., n° 3), p. 345-382; enfin, pour quelques critiques pertinentes aux précédents, et spécialement sur la manière de considérer l'enquête et le raisonnement anthropologiques, cf. HANARD (G.), "Inceste et société romaine républicaine. Un essai d'interprétation ethno- juridique du fragment du livre XX de l'histoire romaine de Tite-Live", R.B.P.H. , 64, 1986, p. 32-61. Par malheur, tout cela ne concerne les sociétés celtiques que très indirectement ... Il y a quelques mises au point à attendre de la publication des actes de la table ronde Parentés et stratégies dans l'antiquité romaine, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, du 2 au 5 octobre 1986. On trouvera une excellente présentation de l'état de la question dans BURGUIERE (A.), e.a. (dir.), Histoire de la famille .1. Mondes lointains, mondes anciens. Paris 1986 (mais qui ne traite pas des sociétés celtiques).

13. Cf. dans le c.r. de Moreau cité ci-dessous les références aux importants travaux d'Archie Bush, dont on verra surtout, d'un point de vue anthropologique "Parent's Cousin and Cousin's Child", A.]. Ph., 1972, p. 568-575 ; id. , "Latin Kinship Extensions. An Interpretation of the Data", Ethnology, 10, 4, 1971, p. 409-433; GALTON (H.), "The i.-e. Kinship Terminology", Zeitschrift fur Ethnologie , 82, 1957, p. 121-138 ; FRIEDRICH (P.), "Proto-i.-e.

288 Serge LEWUILLON

d'ethnologie théorique soient différents de ceux des chercheurs français. De fait, on remarquera l'extraordinaire présence de Radcliffe-Brown ou de Lowie dans leurs travaux, contrastant avec ce que l'on peut appeler, malgré quelques exceptions, le rejet quasi absolu des thèses de Lévi-Strauss ^. Ce dernier ayant enseigné aux Etats-Unis, et si l'on ne peut soupçonner les universitaires américains d'impéritie, il faut en conclure à une question de philosophie : on ne goûte sans doute pas - et il y a de bonnes raisons théoriques de ne pas en douter - ce structuralisme-là outre- Atlantique 15...

Pour compléter ce rapide tour d'horizon, disons que la position des anthropologues italiens paraît exactement inverse, ceux-ci appréciant tout particulièrement le concept d'attitudes (atteggiamenti) chez Lévi-Strauss 16. Quant au monde scientifique germanique, ce n'est pas en médire que de reconnaître sa relative discrétion actuelle dans le débat proprement anthropologique : il paie, en quelque sorte, le fait de s'y être intéressé précocement et d'avoir donné, par conséquent, les ouvrages fondamentaux se rattachant aux premières conceptions de l'anthropologie 17 : quelque

Kinship", Ethnology , 5, 1966, p. 1-36. Pour les articles sur des problèmes spécifiques de la parenté, cf. infra , n. 14, 45 ; p. 23-25.

14. L'ouvrage récent de MURRAY (A.), Germanie Kinship Structure. Studies in Law and Society in Antiquity and Early Middle Ages , Toronto, 1983 (Pontifical Institute of Mediaeval Studies) ne le mentionne même pas en bibliographie ! ... Sur les raisons de ce rejet, cf. TESTART (A.), in ENGELS, L'Origine ..., p. 14a. La distance n'est pourtant pas infranchissable entre Radcliffe-Brown et Lévi- Strauss ! Cf. RADCLIFFE-BROWN (A.R.), Structure et fonction dans la société primitive [articles en trad. fr. par Fr. et L. MARIN. Paris : 1968].

15. Sur l'incompatibilité entre deux formes irréductibles de structuralisme, la française et l'anglo-saxonne, cf. SAHLINS (M.), Au coeur des sociétés. Raison utilitaire et raison culturelle . Paris: 1980 (trad. s. FAIZANG [=1976, texte anglais] : "Le marxisme et les deux structuralismes", p. 13-76; VIDAL-NAQUET (P.), op. cit., p. 185.

16. Notamment BETTINI (M.), "Pater 'auunculus', auus nella cultura romana più arcaica", Athenaeum, 72, 1984, p. 468-491 ; autres références in FRANCIOSI (G.), loc. cit.

17. BACHOFEN (JJ-), Das Mutterrecht, Berlin, 1861; DELBRUECK (В.), Die indogermanische Verwandschaftsnamen ; ein Beitrag zur vergleichenden Alter tumskunde , Leipzig, 1889 ; MEITZEN (A.), Siedelung und Agrargeschichte der Westgermanen, Ostgermanen,

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 289

chose comme une ethnogénie, par exemple ... Depuis, leurs préoccupations se sont tournées avec bonheur vers le domaine de la linguistique indo-européenne ^.

Dans ce concert, la partie du celtisant n'est ni facile, ni prestigieuse. C'est que le poids du passé se fait impitoyablement ressentir : nous parlions à l'instant d'ethnogénie , et c'est encore chose honorable en regard des avatars "crâniologiques" de l'anthropologie française balbutiante. Mais passons là-dessus pour souligner une autre difficulté : la méconnaissance longtemps persistante du passé des Celtes, du moins tant que l'archéologie n'eut pas produit ses effets. Et pour quel résultat ? Pour les Germains, des bribes ; pour les Gaulois, des illusions ; pour les Celtes en général et les insulaires en particulier, des rêves. Sur ces pousses douteuses vint se greffer la mythologie politique du nationalisme belliqueux "fin de siècle". Le débat s'embourba décisivement : où étaient les Gaulois, où les Germains, où leurs frontières ? ... Il restait, comme en toute occasion où la confrontation gallo-germanique prend vilaine tournure et que le Rhin est aboli, la solution insulaire. Ainsi, les spécialistes de l'ethnologie juridique élirent pour nouveau champ d'études la littérature épique des Irlandais et des Gallois et leur ancien droit, en compilations médiévales : c'était l'époque de d'Arbois de Jubainville, de J. Loth, de S. Rcinach, de P. Collinct ou

Kelten, Finnen uni Slawen , Berlin, 1895 : cet ouvrage traite surtout de peuplement (occupation du sol) et des populations (I, iii, p. 174- 232) : la société celtique y est étudiée à partir des cas insulaires, la Gaule étant considérée comme moins "originale". L'auteur y voit une société patriarcale et clanique vivant dans un régime de communauté agraire. Peu de choses ont trait à l'anthropologie proprement dite : les systèmes de dévolution (gavelkind et tanistry ), dont la critique a été faite par d'Arbois de Jubainville; une brève notice sur la communauté des femmes et sur le matriarcat (p. 230- 231 et n. 1). Sur les formes spécifiques de l'anthropologie allemande pendant la seconde moitié du XIXe siècle et tout le début du XXe (on pense notamment à l'oeuvre de Rudolf Virchow), cf. POLIAKOV (L.), Le mythe aryen. Essai sur les sources du racisme et du nationalisme. Bruxelles : 1987 [= 1971 l], p. 194-199, 219-227, 255 sq. et surtout 292- 330.

18. Voyez la bibliographie in FRIEDRICH (P.), op. cit. , p. 34-36 ; SZEREMENYI (O.), op. cit., p. 207-212 ; MURRAY (A.), op. cit. , p. 245-252.

290 Serge LEWUILLON

encore d'H. Hubert - pour ne parler ici que des celtistes français dont la priorité aurait dû demeurer, en principe, l'étude des Gaulois.

Ainsi, confrontés aux mêmes problèmes que les romanistes, les celtistes avaient ni les mêmes méthodes, ni les mêmes enjeux, ni, finalement, le même objet. En effet, il s'agissait pour eux d'imposer une méthodologie particulière consistant à faire admettre des extrapolations en chaîne : ce que l'on connaissait des Germains - qui avaient Tacite pour eux - pouvait se répéter, dans une mesure appréciable, des Gaulois ; ce que nous contaient les textes celtiques tardifs s'appliquait, jusqu'à un certain point, aux sociétés de la Gaule antique; ce qui s'exprimait, par la bouche des Latins, révélait approximativement la pensée d'un peuple muet.

Il ne faut voir aucune dérision à l'énoncé de ces problèmes : ils se posent encore aujourd'hui et la pratique ne doit pas être de les ignorer ou de renoncer, mais de déterminer les degrés de validité de ces extrapolations. L'enquête anthropologique sur les sociétés celtiques et sur leurs structures idéologiques, où régnent celles de la parenté, permet certes de faire progresser les connaissances objectives sur l'histoire des Gaulois, mais surtout de mettre en évidence de façon très précise les écarts et les rapports entre les Celtes continentaux et leurs cousins - terme de circonstance - insulaires.

2. L'ENQUÊTE.

On voit que ces problèmes préalables aboutissent à une véritable question préjudicielle: l'accès à la typologie sociale qu'exige l'enquête préconisée est-elle possible par la linguistique ? Il est clair dès le départ que ce qui fait l'essentiel de la méthode d'investigation de toutes les autres parties du monde indo-européen ne peut être appliqué aux Gaulois, dont nous n'avons pour ainsi dire pas recueilli le langage. Dès lors, point de terminologie de la parenté qui tienne, si ce n'est au prix d'une critique rigoureuse du vocabulaire romain "interprété". Pourtant, sans prétendre à un système aussi parfait que celui d'A. Bush pour la parenté latine, nous croyons à la possibilité de retrouver quelques traits suffisants pour esquisser un cadre cohérent - ou dont la cohérence, en tout cas, se reflète dans celle du vocabulaire latin. Le vocabulaire de César et de Tacite obéit à une logique dont ces auteurs ne se départissent jamais et leurs silences ou leurs hésitations en disent parfois plus long qu'un terme trop évident. Ainsi en va-t-il des couples

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 291

terminologiques qui précisent le sens d'une notion, que l'originalité de cette notion tienne à la société observée (fratres/consanguinei) ou qu'elle résulte de l'extinction du sens dans la société romaine elle- même (gentes /cognationes : la gens est vidée de son sens archaïque à l'époque de César et de Tacite). Les couples se font écho à travers le champ sémantique de la parenté et forment pour l'observateur une combinatoire plus vaste qu'on ne le croit de prime abord, avant de révéler leur nature linguistique intime et, finalement, leur fonction idéologique. Tout ceci fonctionne, pourvu qu'on ait le matériau. Or, nous possédons un important corpus d'occurrences parfois purement contingentes, mais parfois aussi inscrites dans quelque réflexion méthologique explicite. C'est le cas de Strabon et de ses sources, de certains passages du de bello Gallico et surtout de la Germanie , où la cognatio est assez bien repérée et définie : " ... mais les magistrats et les chefs de cantons attribuent pour une année aux clans et aux groupes de parents [gentibus cognationibusque] vivant ensemble une terre dont ils fixent à leur gré l'étendue et l'emplacement" ; "Parmi ceux-ci [l'un est Convictolitavis], l'autre est Cotos, issu d'une très vieille famille, jouissant d'ailleurs d'une très grande influence personnelle et ayant de nombreux parents [magnae cognationis]" ^ ; "Chez d'autres nations, introduites par

19. sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibuscjue hominum qui cum una coierunt ... (CESAR, B.G. , VI, 22, 2); horum esse [...] alterum Cotum, anticjuissima familia natum atcjue ipsum homine summae potentiae et magnae cognationis ... id., VII, 32,4 ; sauf indication contraire, malgré les risques et les inconvénients d'une traduction française, on se réfère à Г édition et à la traduction de L.-A. CONSTANS, (C.U.F. , 1967 [=1926] ). Le premier passage illustre bien la difficulté, car le texte est corrompu. Voici l'apparat critique de Constant: I I 2 qui Aldus : qui cum a quique p [de uariis emendationibus uide Meusel, Tab. coniect.. ] I I . A. MURRAY, op. cit. , choisit avec Meusel la leçon quiaue (cf. discussion p. 43 sq.). Dans ce cas, je proposerais de traduire " [les chefs attribuent une terre ] aux familles [restreintes] et à ceux des groupes éloignés qui les ont rejoints ...". Murray (comme BRUNNER, Deutsche Rechtsgeschichte , Leipzig, 1906-1928, I, p. 84, n. 10) voit une difficulté dans la juxtaposition de gentes et de cognationes . La solution de Brunner, quoiqu'hésitante pour le second terme, me paraît acceptable ; celle de Murray (qui a surtout à l'esprit une prévention tenace pour la notion de clan) me paraît difficilement tenable ; on verra plus loin le sens qu'il convient de

292 Serge LEWUILLON

des alliances de famille [cogna t ion e]avec des Suèves ou, ce qui arrive souvent, par l'esprit d'imitation ..."20.

Pour les Celtes et les Germains uniquement, on trouve chez César les termes suivants : auus "aïeul", IV, 12, 4 : "Pison, personnage de haute naissance, dont l'aïeul avait été roi dans sa cité ..."consobrinus, "cousin" ( du côté maternel ), VII, 76, 3 ;filia 21 ; filius : "... la principale différence qui les sépare des autres peuples, c'est que leurs enfants, avant qu'ils ne soient en âge de porter les armes, n'ont pas le droit de se présenter devant eux en public, et c'est pour eux chose déshonorante qu'un fils encore enfant prenne place dans un lieu public sous les yeux de son père" 22 ;frater, dont le sens est peut-être celui d'un titre assez officiel (quod fratres Haeduos appellatos diceret ; [...] fratres consanguineosque suos ... 23)^ mais aussi celui d'un terme classificatoire (fratres cum fratribus) 24 Ou tout simplement ordinaire, en apparence, du moins ^ ; f rat ris filius 26 ; gêner 27 ; mater 28 et surtout maires familiae 29 ; pater, avec le sens très fort, parfois, de chef de familia (pater familiae...; a patribus maioribusque ... 30) ou indiquant seulement la

donner à gens et à cognatio , en général et dans ce cas particulier (cf. p. 311-313 et n. 244 sq.).

20. in aliis gentibus seu cognatione aliqua Sueborum seu [...] imitatione ... : TAC, Germanie, 38, 2 . Sauf indication contraire, édition et traduction de J. PERRET (C.U.F., 1967 [=1949] ).

21. Piso Aquitanum, amplissima génère natus, cuius auus in ciuitate sua regnum obtinerat ; B.G., I, 3, 5 ; 9, 3 ; 26, 4 (où il est question à chaque fois de la fille unique d'Orgétorix); 53,4 (les deux filles d'Arioviste).

22. (ab reliquis differunt) quod suos liberos, nisi cum adoleuerunt, ut munus militiae sustinere possint, palam ad se adiré non patiuntur filiumque puerili aetate in publico in conspectu patris adsistere turpe ducunt : VI, 18, 3. Les autres occurrences indiquent souvent la filiation ; B.G., 1, 3, 4; VII, 4, 1 ; 31, 5; 65, 2 ; I, 26, 4 ; II, 13, 1 ; V, 4, 2 ; 27, 2; VI, 12,4.

23. B.G., 1, 44, 9 ; II, 3, 5 ; cf. infra. 24. V,14,4. 25. 1, 3, 5 ; 18, 1 ; 19, 2 ; 20, 1 ; 6 ; 37, 3 ; IV, 12, 5 ; V, 27, 2 ; 54, 2 ; VII, 32, 4 ; 33,

3; 37, 1 ; 38, 3 ; 40, 3 ; 43, 2 ; 64, 5 : certaines de ces occurrences sont peut-être aussi classificatoires.

26. V,27,2 27. V,56,3 28. 1,18,6-7. 29. 1, 50, 4 ; VII, 6, 3 ; 47, 5 ; 48, 3. 30. VI, 19, 3 ; 1, 13, 6 ; pour VI, 18, 3, cf. supra , s.v. filius.

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 293

filiation 31 ; patruus, "oncle paternel" ^2 ; soror 33 ; uir, "mari" 34 ; uxor, "épouse" 3i^, parfois dans un contexte de polygamie ou de ce qu'on appellera provisoirement un "mariage de groupe" 36.

On rencontre naturellement des termes qui désignent la parenté de façon tantôt globale, tantôt particulière : gens, genus, propinqui, domus, ... etc : l'interprétation qu'il convient de leur donner fera l'objet d'un examen spécial ^7. Ces termes sont ceux que nous possédons pour la fin de l'Indépendance ou pour le début de la période gallo-romaine, mais des sources tardives du bas-empire nous laissent à penser que la terminologie de la parenté, du moins dans sa traduction latine, n'avait pas dû beaucoup évoluer 38.

A lire Ausone, en effet, il est permis de croire que les termes que César et Tacite nous livrent en interpretatio correspondent - à quelques exceptions près qui, du coup, se révèlent du plus haut intérêt - à des réalités identifiables et pour ainsi dire lisibles au premier degré. Toutefois, le traitement appliqué par les auteurs anciens aux phénomènes de la parenté a souvent varié. De ce point de vue, la comparaison entre César et Tacite révélera l'écart entre les occurrences spontanées et les gloses aux prétentions théoriques. Ne négligeons pas le langage de César qui, après tout, approche celui des notations d'un ethnologue de terrain et qui, dans un premier temps, se borne à recueillir et à enregistrer humblement les expressions indigènes. Et surtout, ayons l'attention éveillée par les hésitations ainsi que par les redondances : elles nous signalent un concept difficile à rendre dans la structure mentale de l'auteur et, par conséquent, dans la parenté romaine. Même Tacite, qui se pique pourtant de philosophie - et cela se sent aux rares emplois qu'il fait de termes particuliers, tout à sa préférence pour les expressions

31 . 1, 3, 4 ; 47, 4 ; V, 20, 1 ; VII, 4, 1 ; 4, 5. 32. VII, 4, 2. 33. 1,18, 7; 53, 4. 34. VI, 19,1. 35. 1, 18, 7 ; IV, 19, ; VI, 19, 1 ; 3 ; VII, 66, 7 ; 78, 3. 36. I, 53, 4 (les deux épouses d'Arioviste); V, 14, 4 (cf. supra, s.v. filius ). 37. Cf. infra. 38. AUSONE, Parentalia , qui nous parle de pater (1), mater (2),

auunculus (3), auus (4), auia (5), matertera (6), patruus (7), socer (8), uxor (9), paruulus filius (10), nepos (11), filius (11), soror (12, 16, 17), frater (13), gêner (14), maritus (18), affinis (15, 19), ami ta (26), consobrina (28), nurus (16), sororis filiae (17).

294 Serge LEWUILLON

générales - n'échappe pas à de tels lapsus, qui sont autant d'actes manques ...

Enfin, il faut remarquer que la terminologie latine n'est tout de même pas complètement étrangère à la terminologie celtique, du moins pour ce qui regarde l'étymologie et l'évolution linguistique : nous sommes en présence de deux parlers indo-européens dont bien des traits assurent l'apparentement. Bien plus, ces traits démontrent parfois que l'unité des structures de la parenté prolonge l'identité de la terminologie : c'est notamment le cas de l'évolution des groupes *aivos, *nepots et *derwo$ qui tend à prouver que cette homogénéité, à l'intérieur du territoire insulaire, s'est préservée jusqu'à la période britto-romaine (avec, par exemple, la persistance d'un modèle familial du type de la derbfine irlandaise) 39. Cette constatation redonne une vigueur et une signification particulièrement précieuses au témoignage de César sur les Bretons, si étrange qu'il puisse apparaître. Et par la même occasion, l'ensemble de ses observations du champ gaulois s'en trouve revigoré.

Mais l'enquête terminologique n'est assurément pas tout. Les études sur la parenté indo-européenne ont montré ces dernières années une influence décisive des grands théoriciens de l'anthropologie. On a vu que, pour l'Europe latine, les textes canoniques sont ceux qu'a publiés Cl. Lévi-Strauss (tout particulièrement, de notre point de vue, dans l'Anthropologie structurale et dans les Structures élémentaires de la parenté). Malgré leur puissance, ce serait une erreur de les considérer comme une vulgate ethnologique : la recherche et la démonstration se poursuivent à travers bien d'autres textes qui nous apportent un nouveau matériau comparatiste pour la lecture des mythes ou le déchiffrement des "attitudes" sociales 40. Mais les structures

39. CHARLES-EDWARDS (T.M.), "Some Celtic Kinship Terms", The Bulletin of the Board of Celtic Studies , 24, 2, 1971, p. 105-122 ; BACHELLERY 1er. du précédent], Etudes celtiques , 14, 1974, p. 685- 686.

40. Cf. la suite des Mythologiques et des Anthropologies structurales, jusqu'à des textes aussi importants que La Potière jalouse et Le Regard éloigné . En outre, Lévi-Strauss a été contredit sur quelques point de toute première importance, mais qui sont pour l'instant extérieurs - ou plutôt préalables - à notre sujet : l'origine de la prohibition de l'inceste. Pour L.-S., celle-ci consituerait "la démarche

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 295

élémentaires de la parenté sont un édifice complexe et ingénieux dont chaque partie est absolument nécessaire à la cohésion de l'ensemble : son sens général tient à la mise en lumière des conditions de l'échange (de biens, de services et de femmes) au sein des sociétés humaines. On ne saurait prétendre adhérer à ce modèle d'enquête et, dans le même temps, y sélectionner les exemples les plus propres à étayer une thèse partielle : "atome de parenté", "échange généralisé" ou "échange restreint", "actes prohibés" ou "gestes prescrits", "régimes harmoniques" ou " dysharmoniques", ... etc, sont autant de concepts et d'axes de recherche qui se combinent nécessairement au sein de la démarche ^1. L'exploration des systèmes de parenté est donc loin d'être close, tout spécialement pour l'anthropologue des mondes indo-européens 42.

Une analyse globale est rendue d'autant plus nécessaire que nous ne sommes pas placés, pour les sociétés celtiques, dans une situation aussi favorable que pour n'importe quel peuple primitif contemporain. Il semblerait qu'il n'y ait d'autres sources nouvelles que les apports de l'archéologie. Mais dans ces matières, où le dernier mot revient à l'idéologie (c'est-à-dire aux structures selon lesquelles les sociétés ont érigé la mémoire et la norme), les vestiges archéologiques ne parlent jamais d'eux-mêmes : ils prennent rang parmi tous les autres témoins historiques qu'il s'agit alors d'organiser sans privilèges. On fait alors la part de l'élémentaire et celle du contingent. A la première catégorie appartiennent les traits qui concernent :

- la prohibition et la prescription en matière de mariage ; - l'organisation de la parenté proprement dite ; - les formules fondamentales de l'échange dans la sphère de

l'économie (la réciprocité est d'une extrême importance dans les sociétés celtiques) ;

fondamentale grâce à laquelle, par laquelle, mais surtout en laquelle s'accomplit le passage de la nature à la culture". R. Makarius souligne justement que cette formule "ne fait que dire ce que nous savions déjà ; que la prohibition de l'inceste est inconnue dans la nature et se manifeste dans la culture" (op. cit., p. III xi-xii et n. 33). Mais qu'est-ce, historiquement, que ce passage de la nature à la culture, sinon une prémisse métaphysique ?

41. A cet égard, la lecture de HANARD (G.), "Inceste et société romaine ..." fait voir un progrès sensible.

42. P. 532-547.

296 Serge LEWUILLON

- la détermination des cellules territoriales qui, en relation avec les modules de parenté ou d'alliance, mettent en pratique les formules de l'échange.

De la seconde catégorie (que nous n'aurons pas la place d'exposer ici) relèvent les attitudes historiques qui, prétendant aménager les propositions sociales élémentaires, ont élaboré des stratégies nouvelles dans tous les départements des rapports sociaux 43 :

- développement des réseaux d'alliance ; - progrès des droits individuels (ainsi que son corollaire : le

recul de l'élément collectif - dit parfois communautaire, par abus de langage) ;

- diverses pratiques conservatoires du patrimoine.

Ces solutions sont évidemment de première importance puisqu'elles constituent en quelque sorte la signature des sociétés : les structures auxquelles on attache l'épi thète trop générale et un peu trompeuse d'anthropologiques n'étant, à ces sociétés précapitalistes, rien d'autre que ce que les instances économiques et sociales sont aux nôtres : "On ne peut se borner à déclarer simplement que l'économie est organiquement liée aux structures sociales et politiques des sociétés tribales. On ne peut la distinguer de ces structures. Elle est fondée justement sur, ou, pour reprendre l'expression de l'historien de l'économie, "enchâssée" dans les institutions généralisées, comme la famille et le lignage" 44.

Nous tenons ainsi à la fois la conception et le plan général de notre enquête sur l'anthropologie gauloise.

3. SOURCES.

L'objet de cet article est d'évaluer la conformité des structures anthropologiques gauloises (au sens large qu'on vient de définir) au modèle celtique général, en d'autres contrées et à d'autres époques : on tâchera de résoudre ce problème en retrouvant un archétype, sorte de structure originaire commune, si l'on veut . . .

43. C'est cette part historique qui fait le très vif intérêt de l'article de THOMAS (Y.), "Mariages endogamiques ..." loc. cit.

44. SAHLINS (M.), "L'économie tribale", Un domaine contesté : l'anthropologie économique , p. 237-264 [237] (="Tribal Economies", in Tribesmen , 1968).

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 297

D'une manière générale, si l'on excepte les textes celtiques insulaires, l'objet de cette enquête coïncide exactement à la documentation dont on dispose : la plupart des textes utilisables (c'est-à-dire ceux qui fournissent soit une masse de renseignements statistiquement significatifs, soit des réflexions explicitement ethnographiques) envisagent une époque à peu près homogène : La Tène au sens large (si l'on tient, un tant soit peu, pour l'historicité du récit livien de l'expédition de Ségovèse et Bellovèse) ou plutôt La Tène II et III (Cl à Dl) si l'on considère que les sources de Tite-Live et de Diodore datent des invasions gauloises en Italie (IVe et IIIe siècles a.C.) et de la traversée de la Gaule méridionale par Hannibal (IIIe siècle a.C); quant aux renseignements complémentaires de Posidonios et de Timagène, ils sont de la charnière des IIe et Ier siècles a.C. C'est aussi plus ou moins directement à ces sources que puisent César, puis Tacite, lorsqu'ils n'utilisent pas les renseignements de première main ou ceux provenant de leurs observations personnelles. Ainsi, on peut penser que l'intérêt des auteurs classiques ne peut que s'être renforcé à l'occasion des contacts noués entre Celtes de Gaule et Celtes d'Italie. Or, ces rapports s'affirment à partir du IIIe siècle a.C. ^ et s'intensifient avec la conquête de la Narbonnaise. Nous considérerons donc que notre documentation contient des traits certes valables pour La Tène II (Cl - C2), mais surtout pour La Tène III (Dl)46-

Les textes d'époque impériale n'étant que de médiocre qualité, quand ils ne sont pas tout simplement des compilations maladroites, nous ne les citerons que pour mémoire ou pour témoigner de la permanence de telle ou telle tradition, réellement ethnographique ou au moins historiographique. Il faudra faire une exception notable pour les Parentalia d'Ausone, petite mine de renseignements pour la

45. KRUTA (V.), "Les Celtes d'Italie", Les Celtes en Italie. Dossier Histoire et archéologie, n° 112 (janv. 1985), p. 8-19 : les migrations celtiques en Italie se placent surtout à la fin du IVe siècle (elles concernent alors le groupe des Sénons, laissant des traces en Gaule) et à la fin du premier tiers du IIIe siècle (ce sont cette fois les Boïens qui sont poussés par des groupes danubiens, moins homogènes, moins importants et moins structurés, toutefois, que ceux des vagues précédentes.

46. KRUTA (V.), Les Celtes , Paris, 1979 (=1976), p. 46 ; GUILAINE (J.), La Préhistoire , Paris, 1976, III, p. 21.

298 Serge LEWUILLON

parenté au bas-empire, déjà exploitée par certains historiens, d'ailleurs ^ •

On connaît les problèmes que posent les celtiques insulaires et leurs textes tardifs 4^. Afin de ne pas relancer le débat un peu vain sur l'extrapolation, on ne les utilisera que comme d'autres textes anachroniques (l'espace manquant pour tout examen circonstancié de chacun d'entre eux ), c'est-à-dire comme témoin de la permanence d'une tradition. Cependant, ici ou là, il faudra tout de même signaler les preuves de leur très haute antiquité, comme on Га déjà dit de leur aspect terminologique 4^.

Il reste enfin à examiner le statut particulier du témoignage du Tacite de la Germanie (un peu comparable à celui des ex-cursus germaniques de César) : dans quelle mesure peut-on l'utiliser pour l'étude de la parenté celtique ? Les travaux de Norden 50 ont ouvert un large débat dont Hachmann a donné récemment la synthèse 51 : si le Rhin ne représentait qu'une frontière artificielle postulée par César pour les besoins de sa cause, quelle serait la réalité ethnique des populations de ses rives, de YHelinium et même du Belgicum ? Sans vouloir faire preuve ici d'un évolutionnisme hors de propos, nous rappellerons quelques raisons qui nous poussent à croire que ce débat ne nous concerne que d'assez loin. En effet, quelle que soit la distance linguistique et culturelle entre les Celtes et les Germains, la pratique historique de la rive gauche du Rhin est celle d'une étroite

47. GUASTELLA (G.), "I Parentalia come testo antropologico : l'avunculato nel mondo celtico e nella famiglia di Ausonio", Materiále e Discussioni per l'analisi dei testi classici , 4, 1980, p. 97-124.

48. Cf. un résumé du débat in LE ROUX (Fr.), GUYONVARCH (Chr.), La civilisation celtique , Rennes, 1979, p. 39-48.

49. Cf. supra, p. 293, n. 37 et infra ; CAMPANILE (E.), "Fonti irlandesi per la storia del tardo impero romano", Athenaeum , 11, 1984, p. 61-66.

50. NORDEN (E.), Die germanische Urgeschichte in Tacitus Germania, Stuttgart, 19594.

51. HACHMANN (R.), KOSSACK (G.), KUHN (H.), Vôlker zwischen Germanen und Kelten , Neumunster, 1962 ; HACHMANN (R.), Les Germains , Genève, 1971.

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 299

collaboration politique et même sociale entre Belges et Germains ^2. Ces peuples présentent de très nombreux traits communs et leur identité s'exprime tout particulièrement dans la pratique économique dont nous venons justement de dire qu'au sein de la "société tribale", elle empruntait presque exclusivement les voies et les formes de la parente. Pourtant, hâtons-nous de dire que ces peuples ont bien évolué différemment, y compris dans le domaine anthropologique, et que nous ne considérons nullement les populations germaniques comme les cadets d'un vaste groupe indifférencié et tout d'abord des Belges, comme ceux-ci le seraient à leur tour de tous les autres Celtes ... D'ailleurs, quelles que soient les ressemblances constatées, le meilleur gage de la distinction qu'il convient de maintenir entre les institutions sociales des Belges et celles des Germains sera encore les écarts explicitement signalés par les auteurs anciens eux-mêmes. On sera amené à en introduire d'autres, que ces auteurs n'avaient su repérer en leur temps. L'usage que nous ferons de ces textes germaniques sera donc celui d'un soutien critique à la documentation sur un peuple à la fois voisin des Celtes et original, dont il serait absurde de réfuter l'influence, exercée notamment grâce à son dynamisme guerrier et même commerçant, y compris envers Rome. Ignorer les structures sociales élémentaires des Germains pour l'étude des Gaulois, et surtout pour leurs groupes septentrionaux, serait d'aussi hasardeuse méthode que de négliger les Vénètes pour les problèmes de la Celtique italique.

52. LEVVUILLON (S.), "Histoire, société et lutte des classes en Gaule romaine : une féodalité à la fin de la république et au début de l'empire", A.N.R.W. , II, 4, 1975, p. 454-455 scj.

300 Serge LEWUILLON

IL PROHIBITION ET PRESCRIPTION.

1. FORMES DE POLYGAMIE RÉCIPROQUE.

Deux textes, l'un à propos de l'Hibernie et l'autre pour le nord de la Bretagne rapportent de curieuses coutumes : "Les hommes s'accouplent à la vue de tout le monde à n'importe quelle femme, même à leur mère et à leur soeur" (STRABON, IV, 5, 4 С 201, trad. Fr. LASSERRE). " Ils ont des femmes en commun et ils entretiennent l'ensemble de leur progéniture tout aussi communément" (DION CASSIUS, LXXVII, 12, 2).

Ces deux textes évoquent à coup sûr des formes de communautés familiales situées aux antipodes de la famille conjugale et de la monogamie. Ces informations constituent-elles un accident dans le cas de la première citation, et, de plus, une infraction à la prohibition de l'inceste pour la seconde ? L'analyse de ce cas montre qu'il n'en est rien et que cette forme de mariage par groupe se retrouve ailleurs en Bretagne, ainsi qu'en Gaule, à des degrés divers.

On sait désormais qu'en anthropologie, la prohibition n'est bien souvent qu'un des deux versants d'une règle sociale dont l'autre est la prescription. Ce raisonnement ne tient naturellement que dans le cas où la société envisagée pratique les formules de l'échange, restreint ou généralisé ̂ . Or, comme on le verra, l'échange à tous les degrés est une des règles fondamentales de la société gauloise de La Tène II et III au moins ^. Cependant, le fait de partir d'une théorie dont la validité est très largement reconnue aujourd'hui ne doit pas nous porter à produire ipso facto l'attirail complet des attitudes sociales de tous les groupements humains repérés, au prix, d'ailleurs, de sollicitations plus ou moins audacieuses. En effet, la société gauloise de l'Indépendance ne nous permet pas de nous faire une idée de ses interdits et de ses prescriptions en matière d'alliance ou de mariage. C'est sans doute que les conceptions des Celtes ne laissent pas de place à des prohibitions de ce genre (alors que par ailleurs, elles connaissent des formes de tabou). Ainsi, si l'inceste n'est pour ainsi dire pas "commis" - on pourrait tout aussi bien dire "codifié" -

53. Cette remarque générale est au coeur de l'étude de la prohibition de l'inceste : c'est la matière même des Structures élémentaires de la parenté.

54. Cf. infra.

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 30Î

chez les Celtes ^, il ne paraît pas non plus faire l'objet, dans les mentalités collectives, de vives préoccupations liées à sa crainte, sa défense (ou son désir . . .) : il est, en quelque sorte, absent du récit.

De toute façon, nous sommes assez mal renseignes sur les formes archaïques du mariage indo-européen : certains ont cru déceler dans l'antiquité classique des formes de "mariage collectif" ou môme de "mariage par groupe" 56. Ils se sont fait contredire, malgré les textes allégués, sous prétexte que la thèse du mariage collectif devrait être largement conçue dans le cadre d'une "organisation dualiste" ^ , caractérisée par une division en "moitiés exogamiques" pratiquant cette forme de mariage ^ et par l'utilisation d'une "terminologie classificatoire" de la parenté, alors que tout cela ne se retrouverait pas à Rome. Ces moitiés exogamiques sont apparemment ressenties ou interprétées comme des classe matrimoniales, concept particulièrement délicat à manier et plus encore à reconnaître ^9. Mais à trop vouloir introduire la règle élémentaire là où elle est impossible à trouver, des chercheurs bien intentionnés ont ajouté beaucoup de confusion à la théorie de la parenté. Certes, la famille conjugale connaît aujourd'hui une réhabilitation - une de plus dans l'histoire de son long combat ! - dans l'histoire des sociétés

55. Une enquête systématique devra être conduite dans les textes celtiques insulaires. On y rencontre en effet de ces cas hyper- incestueux qui demandent à être analysés sérieusement avant de servir à appuyer telle ou telle hypothèse. Voyez, par exemple, dans le cycle d'Ulster , le cas de Lugaid-aux-Ceintures-Rouges , né des Trois Beaux d'Emain, frères - et époux successifs- de sa propre mère, avec laquelle lui-même aura des enfants (cf. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, Cours de littéraure celtique , VII, p. 226 ; dans le môme cycle (Conception de Cûchulainn), Cûchulainn risque l'inceste avec sa soeur Dechtiré (ibidem , p. 29). On devra consulter DE MANDÁCH (A.), ROTH (E.-M.), "Le triangle Marc-Iseut- Tristan : un drame de double inceste", E.C., 23, 1986 (cf. infra ).

56. FRANCIOSI (G.), Clan gentilizio .... p. 201-238. 57. Pour la définition de ce terme, cf. LEVI-STRAUSS (CL),

Anthropologie structurale, p. 154-188: "Les organisations dualistes existent-elles ?" Idem, Structures élémentaires..., p. 80-97.

58. HANARD (G.), "Inceste et société romaine ...", p. 40-42 et n. 35-37. 59. LEVI-STRAUSS (CL), Structures ..., p. 475. Pour la reconnaissance de

l'organisation en moitiés, cf. THOMAS (Y.), "Mariages endogamiques ...", p. 358-359, n. 35 (à propos du schéma d'auunculus chez Benvéniste).

302 Serge LEWUILLON

archaïques ; certes, les concepts théoriques de classe matrimoniale , de terminologie classificatoire ou d'organisation dualiste doivent être reconnus et définis avec le plus grand soin, mais ce serait une profonde erreur de croire que les sociétés humaines s'organisent de façon si simpliste qu'un seul élément de leur structure en fournit infailliblement la clef et qu'un seul fil suffit à débrouiller l'écheveau. A ce compte, les principes d'alliance et de descendance des sociétés humaines seraient en nombre connu, alors que l'analyse concrète recourt, en réalité, de plus en plus souvent à l'ordinateur et au modèle mathématique ! Ainsi, reconnaître l'ensemble des traits sociaux ne suffit pas : il faut encore pouvoir les hiérarchiser et les ordonner au sein de ce qu'on pourrait appeler, par analogie avec une théorie économique, des "modes de reproduction" ... On aura l'occasion de répéter que la filiation, par exemple, n'est qu'un caractère secondaire de la parenté ; de même, la forme de la famille dépend de tellement de variables qu'elle se détache de la réalité sociale de la parenté. Cela est vrai aussi de cette forme de famille qui, si chère à nos mentalités et à nos traditions, s'en voit inconsciemment supposée par les historiens, qui éprouvent quelque répugnance - comparable à celle ressentie "instinctivement" vis-à- vis l'inceste - pour le mariage "par groupe" : pourtant, "la famille restreinte n'est pas l'élément de base de la société et elle n'en est pas non plus le produit" . . . ^0

Ainsi, il n'est pas suffisant de dresser des obstacles pseudothéoriques relevant de la parenté au mariage par groupe, puisque ce phénomène pourrait de toute façon se produire pour de nombreuses raisons historiques. C'est même exclusivement pour des raisons de cet ordre que cette forme de mariage - polyandrie, polygynie ou les deux à la fois - apparaît au sein de sociétés qui connaissaient préalablement la famille conjugale et la monogamie 61. Par conséquent, s'il ne s'agit d'un lieu commun de l'ethnographie gréco- romaine dû au regard porté par les auteurs classiques sur les barbaries (plutôt que le terme d'ethnographische Wander-

60. LEVI-STRAUSS (Cl.), Le Regard éloigné , p. 91 : nous choisissons volontairement cette citation là-même où un adversaire du mariage par groupe a récemment pris ses arguments ... (HANARD (G.), op. cit., p. 41-42 ; cf. ici, n. 89.

61. Idem., p. 67-71.

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 303

motive 62, nous emploierons à l'avenir celui, plus simple, de topique), force est de constater que le mariage par groupe est plausible chez les Celtes. Le fait que ce thème soit minoritaire dans la littérature antique, ainsi que son absence de l'aire germanique, ruinent l'idée d'un topique.

Aux textes cités en tête de chapitre, il faut maintenant en ajouter ď autres :

"Leurs femmes sont en commun entre dix ou douze, particulièrement entre frères et entre pères et fils ; mais les enfants qui naissent de cette promiscuité sont réputés appartenir à celui qui a été le premier époux" (B.G. , V, 14, 4).

Ceci est explicite : les usages matrimoniaux présentent un indéniable caractère collectif inconnu à Rome 63. Faut-il y reconnaître le "mariage par groupe" proprement dit ? Dans la mesure où ce concept paraît largement mythique 64 - a-t-on pu l'observer à travers des cas qui n'étaient pas produits par une situation historique quasi fortuite ? - on s'exprimera avec prudence : parlons provisoirement d'une "forme polygame réciproque" (ou "mutuelle") où les membres d'un même groupe familial, à l'intérieur d'un degré déterminé par les termes uxores , fratres , parentes et liberi , pratiquent l'échange des partenaires. Il convient donc de

62. PERRET (J.), in TACITE, La Germanie , (C.U.F. ), p. 16-24. 63. FRANCIOSI (G.), op. cit., présente d'autres exemples dans

HERODOTE, I, 216, 1 (MUELLER 71): les Massagètes ; STRABON, V, 247, 265-9 ; VII, 9 ; XI, 8, 2 ; 8. 6-8 ; XV, 1, 6. HERODOTE, IV, 104 (MUELLER 213) : les Agathyrses (nord des Balkans); IV, 172, 2-3 (MUELLER 231), les Nasamoncs (Grande Syrte); IV, 180, 6 (MUELLER 233) : les Macles (?) ; III, 101, 1 (MUELLER 248-9) : les Indiens ; THEOPOMPE, fg. 222 (MUELLER 315) in ATHEN., XII, p. 517 d-e-f-; 518 a-b : les Etrusques ; ibidem , à propos de populations de Grande Grèce ; suivent (p. 210-218) des témoignages concernant les Romains. Cf. les critiques de MOREAU (Ph.), loc. cit. et HANARD (G.), loc. cit. Quant à TACITE, Germ. , 46, il est loin de parler explicitement du mariage collectif ; les conubia mixta font d'ailleurs clairement référence à des notions interethniques.

64. Pour Rome, cf. les remarques faites par MOREAU (Ph.), "La terminologie latine et i.-e. de la parenté ...", p. 50 sur les thèses de Franciosi.

304 Serge LEWUILLON

définir chacun de ces termes dans son acception gauloise pour reconnaître d'abord la forme de la famille et, ensuite seulement, apprécier les règlements matrimoniaux en vigueur.

La question est rendue difficile par le fait qu'on hésite encore sur la terminologie latine, et en particulier sur frater . Ce terme, si particulier en indo-européen est un des plus riches de sens, comme l'a démontré Benvéniste 65, car il ne concerne pas que la parenté naturelle. Mieux, le terme i.-e. *Bhrater ne désigne pas en premier lieu le frère consanguin : "il s'applique à ceux qui sont reliés par une parenté mystique et se considèrent comme les descendants d'un même père " (d'où le sens premier du grec фратлр "membre d'une phratrie", qui s'oppose à à8eX<poç "frère de sang", latin frater (germanusfà : ce terme est donc imprégné de signification classificatoire, même en latin, où il apparaît nécessaire de distinguer le frère consanguin (fils du même père qu'ego) du cousin germain patrilinéaire (fils du frère du père d'ego (donc le patruus) : frater patruelis). Par ailleurs, il est logique qu'une terminologie classificatoire range dans une même catégorie et sous le même appellatif les cousins agnatiques : c'est même là un cas de figure élémentaire de la parenté - sans jeu de mots. Si la terminologie de la parenté romaine n'est pas vraiment classificatoire - ou ne l'est plus à l'époque classique, ou encore l'est seulement devenue pour des raisons extrinsèques à la parenté ^ - elle

65. BENVENISTE (E.), Vocabulaire ..., I, 212-215 ; MOREAU (Ph.), op. cit., p. 43 et 46.

66. BENVENISTE (E.), op. cit. , I, I, p. 213. 67. Uxores habent déni duodenique inter se communes et maxime

fratres cum fratribus parentesque cum liberis ; sed si qui sunt ex his nati, eorum habentur liberi quo primům uirgo quaeque deducta est. (B.G., V, 14, 4) C'est peut-être à cause du manque de perspectives historiques que subsistent des désaccords sur ce point : par exemple entre Franciosi, partisan de la terminologie classificatoire et Moreau (loc. cit.) ou Hanard (op. cit., p. 40-46), qui en sont tous deux adversaires ; la peur de retomber dans un évolutionnisme primaire (complexe qui n'embarrasse pas Franciosi) semble tenailler beaucoup de ces historiens et, en quelque sorte, les freiner dans l'étude des "conditions historiques" de la parenté ... Je ne suis pas entièrement Hanard lorsqu'il envisage l'acquisition du caractère classificatoire comme "des extensions collatérales de sens [... qui] consistent à désigner des parents de la ligne paternelle jusque là réservés au degré correspondant de la ligne maternelle" (op. cit. , p. 43).

DIALOGUES D^HISTOIRE ANCIENNE 305

ne dispose pas d'autres termes pour désigner une situation étrangère qui, elle, le serait réellement. Les emplois que César fait du terme frater dans ses Commentaires apparaissent comme parfaitement banals. Bien sûr, il ne précise pas si les individus concernés sont germani, mais cette imprécision est la règle du langage courant ; nous n'avons aucun moyen de décider si Dumnorix et Diviciacos étaient des frères consanguins ou des cousins agnatiques. On pourra même objecter qu'il n'y a aucune raison de douter qu'ils fussent vraiment frères, car, s'ils avaient été fratres patrueles, pourquoi César se serait-il privé de le dire, alors qu'il n'hésite pas à spécifier que Vercingétorix et Vercassivellaunos sont conso-brini ^ ? (Mais on verra par la suite que cet argument est affaibli par les très évidents privilèges dont jouit la parenté par les femmes chez les Celtes en général.)

Pour en revenir à notre texte, considérons que nous nous trouvons dans un contexte particulier où il ne s'agit plus d'individus identifiables, mais d'exemples à valeur ethnographique. En outre, le terme frater prend en Gaule un sens spécial qui échappe à la parenté naturelle, lorsqu'on dit de deux peuples qu'ils sont unis par des liens de fraternité ^9 • mais comme si le mot était insuffisant, César le renforce de consanguinei ^ : n'est-ce pas là le substitut du terme germani qui nous faisait défaut, situé encore plus explicitement dans la parenté du sang, le nexum sanguinis cher aussi aux Germains ^ ?

Quoi qu'il en soit, le groupe des fratres paraît assez large pour comprendre une douzaine de femmes ; or, ce que nous connaissons des Celtes et des Germains à La Tène III ne nous permet pas d'envisager des familles nombreuses, du moins pour les classes sociales favorisées (mais ce sont justement celles-là qui sont concernées par les formes de mariage collectif ) : Galba n'a que deux fils '2 ;

68. E.G., VII, 76, 3. 69. B.G., 1, 11, 4 ; 33, 2 ; 44, 9 ; II, 3, 5 ; cf. JULLIAN (C), "A propos des pagi

gaulois avant la conquête romaine ", Notes gallo-romaines , R.E.A., 3, 1901, p. 77-97 et "Les parentes de peuples chez les Gaulois", id., . 142.

70. B.G. , II, 3, 5 ; I, 33, 2 ; necessarii et consanguinei , I, 11, 4 : cf. ici, p. 23- 25.

71. TAC. Germ., 20, 5 72. B.G., 11,13, 1

306 Serge LEWUILLON

Orgétorix a deux fils et une fille ^3 ; Indutiomar n'a qu'un fils ^ ainsi sans doute qu'Ambiorix et le frère de celui-ci ^ ; enfin, le roi norique Voccion n'a que deux filles ^. Par conséquent, il faut admettre au minimum que ces groupes connaissent la polygamie ou qu'ils incluent parmi les mâles un certain nombre de cousins, dénommés fratres. Les deux solutions ne sont pas incompatibles, mais quel que soit le choix, il ne laisse guère de place à l'inceste proprement dit. C'est à la même conclusion qu'aboutit l'examen des termes parentes et liberi, qui sont en positions réciproques. Comme on le verra, les parentes sont très précisément définis dans la parenté gauloise des Commentaires . Ce terme, toujours employé dans des contextes généraux et à portée ethnographique 78, est à prendre dans un sens très étroit: il détermine un groupe qui finit là où commence les propinqui, au troisième ou quatrième degré de parenté selon moi. Mais dans le cas de B.G. , V, 14, 4, outre que l'image - et peut-être n'est-elle que cela - s'imposait d'elle-même après celle des fratres, parentes constituait l'appellatif nécessaire et suffisant. De plus, l'emploi du terme propinqui pour désigner les oncles, obligatoirement présents, eût été impropre, car la sphère des propinqui dépasse précisément les collatéraux de la génération supérieure '^ . Ainsi, plutôt que l'inceste, et plutôt que toute périlleuse référence à une forme de famille précise, il me semble que ce témoignage évoque une authentique formule matrimoniale : le mariage oblique, évoqué ici à propos des formes celtiques de la relation avunculaire.

Les traits qui nous viennent d'être analysés ont laissé en Gaule des traces encore visibles à l'époque de la conquête, témoignant ainsi, jusqu'à un certain degré, de l'homogénéité sociologique du monde celtique : [...] sunt humanissimi qui Cantium incolunt [...] neque multum a Gallica differunt consuetudine 80. Même au début de

73. B.G., 1, 26, 4 ; 3,5 ; 9, 3 ; 26, 4. 74. B.G.,V,4,2. 75. B.C., V, 27, 2. 76. B.G., 1,53, 4. 77. Cf. infra , p. 311 sq. ; 326 sq. ; 346. 78. B.G. , V, 14, 4 ; VI, 14, 2 ; VII, 66, 7. 79. Cf. tableau III. 80. B.G.,V,14, 1.

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 307

l'empire, Strabon se croyait tenu de le préciser pour les Germains 81 : " Ces derniers, en effet, leur ressemblent autant par leur nature que par leurs institutions politiques. Ils leur sont d'ailleurs apparentés par le sang et habitent un pays séparé du leur seulement par le Rhin et très semblable sous presque tous les rapports".

La polygamie n'était pas, ou plus, répandue en Gaule à l'époque des Commentaires. Cependant, dans un passage sur la famille gauloise, César emploie un pluriel significatif : "Toutes les fois que meurt un chef de famille de haute lignée [...] on met à la question les épouses ..." 82.

Ce pluriel n'est pas à mettre sur le même pied que ceux qu'on rencontre quelques lignes plus haut et qui sont commandés par uiri 83, Mais comme le dit A. Bayet, uxoribus est décisif: "il y a plusieurs femmes portant un titre que César traduit par le mot uxor" 84. Nous nous interrogerons ultérieurement sur le statut de ces femmes (concubinage, mariage annuel ou "polygamie successive") ^, mais ce qui compte pour l'instant, c'est que cette remarque porte sur des personnages de très haute naissance, alors que les autres emplois ďuxor, faits à propos d'individus plus ordinaires, ne trahissent pas cette forme de polygynie **6. II est possible qu'il représente un système matrimonial exceptionnel, en voie d'extinction en Gaule, pendant qu'il subsistait chez les Germains : Arioviste a deux épouses ^7 et Tacite ne dit-il pas : "Car, presque seuls entre les barbares, ils se contentent chacun d'une épouse, excepté quelques personnages qui, toute sensualité mise à part, sont, à cause de leur noblesse, sollicités à plusieurs unions" ^ ?

81. STRABON, IV, 4, 2 (C 196) (trad. Fr. LASSERRE). César dit évidemment le contraire (B.G., VI, 21, 1), mais on a déjà expliqué où était son intérêt à T'invention" des Germains.

82. B.G., VI, 19, 3 : [...] et cum pater familiae inlustriore loco natus decessit [...] de uxoribus in seruilem modum auaestionem habent.

83. Id., 19, 1-3. 84. BAYET (A.), La Morale des Gaulois , Paris, 1930, 1, 123. JULLIAN (C),

H.G., II, p. 408. 85. Les recherches de droit matrimonial seront développées dans une

prochaine étude. 86. Cf. n. 33. BAYET (A.), op. cit., p. 124. 87. B.G., 1,53, 4. 88. TAC, Germ., 18, 1. Monogamie : 19, 4-5.

308 Serge LEWUILLON

Quant à la communauté de la progéniture qui résulte immanquablement de cette forme de mariage, n'est-ce pas son souvenir qui se maintient dans une curieuse tradition, sans doute le trait pittoresque le plus persistant jamais mis au compte des Gaulois : l'épreuve faite aux nouveau-nés pour juger de leur légitimité (généralement en les immergeant dans le Rhin) 89. Sauf erreur, cette légende n'a pas reçu d'explication jusqu'à présent, non plus que cette remarque apparemment anodine de César à propos des femmes gauloises et de leurs communes liberi ^0, Rien ne s'oppose à ce que cette "commune progéniture" rejoigne le dossier étoffé de la famille communautaire ^ et polygame des Celtes.

Ainsi, le principe général des rapports entre les sexes à l'intérieur de la parenté celtique, dont il est pour ainsi dire le préalable, a commencé de se préciser : les habitants de la Gaule comme les insulaires respectent en tout premier lieu la règle élémentaire de la prohibition (à ce stade, j'évite volontairement de

89. PARADOXOGRAPHES VATICANUS, Admiranda , 17 (Germains); Scholies à DENYS le Périégète, Périégèse , 295-296 (fleuve celtique) ; Anthologie grecque (Anthologie palatine), Epigramme 125 (Celtes) ; ARISTOTE Politique , VII, 15, 2 (Celtes) ; VIRG. Aen. , IX, 603-604 (riverains du Rhin) ; GALIEN, 'YyiEiva, I, 10 (Germains) ; CLEMENT d'Alexandrie, Pédadogue , III, 3, 24 (Celtes) ; JULIEN, Discours "De la royauté" , 25, 81 d - 82 a (C.U.F.) ("fleuve gaulois" : le Rhin); LIBANIOS, l\poyu\ivào\iaTa, Narration 37 : Sur le Rhin (Celtes); GREGOIRE de Naziance, Poèmes moraux ; IV, Пара NixofJouXou прбс Tèv ттатфа (P.G., 37, col. 1515), 141-143 ; XXIX, Ката y\)\ivaix<bv(id., col. 900), 221 ; TZETZES, Chiliades, XXXV, 339 (Celtes).

90. B.G., VII, 36, 3. 91. On a déjà compris que la question des formes initiales du mariage et

de la famille constitue un des enjeux les plus formidables de l'anthropologie. En fait, le débat sur cette forme de famille, ou plus largement sur toute forme de famille, accompagne les progrès de l'évolutionnisme en sociologie. Très précocement, la définition d'une famille communautaire fut le reproche principal fait à Morgan. Déjà Engels en était conscient, lui qui ne manquait jamais de mettre en évidence un nouvel exemple de "mariage par groupe" : cf. Origine ..., p. 187-191 (=Neue Zeit, XIe ann. (1892-1893), t. I, n° 12, p. 373-375). Il est certes aisé de le révoquer d'un trait de plume, sous l'accusation d'évolutionnisme primaire, mais c'est là se placer soi- même au centre du vieux débat pour la famille monogamique et tous ses présupposés (cf. MAKARIUS (R.), op. cit. , III xxii- xlv).

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 309

spécifier une nouvelle fois "prohibition de l'inceste" pour ne pas enfermer la question à l'intérieur d'un débat qui la dépasserait : celui de l'origine de l'inceste) afin de mettre en oeuvre des formes de mariage et d'organisation de la descendance apparemment assez complexes. Mais ce système, réservé aux classes sociales supérieures, n'est plus dominant en Gaule à La Tène III, alors qu'il demeurera longtemps en vigueur dans les Celtiques insulaires (le témoignage de Dion Cassius date de la fin du IIe siècle p. C), se glissant même parmi les thèmes de la littérature épique "tardive" ^2. Enfin, on a constaté que ce système matrimonial s'accompagnait d'une terminologie de la parenté classificatoire, au moins de façon résiduelle jusqu'au Ier siècle de notre ère.

III. ORGANISATION PRATIQUE DE LA PARENTÉ.

1. EXOGAMIE ET ENDOGAMIE.

Les principes généraux ne suffisent pas à faire fonctionner la famille et la société : il faut leur donner un contenu, c'est-à-dire mettre en évidence les formules par lesquelles s'applique la volonté de codifier, à des fins sociales, les rapports entre les sexes. La question est délicate puisque les possibilités sont nombreuses pour y parvenir, mais que leur formulation est rarement explicite : la plupart des sociétés suivent des procédures éprouvées de longue date, mais d'autant plus tortueuses ; leur codification, élaborée a posteriori, se révèle largement artificielle ; de plus, elle n'est conservée qu'à travers des comportements sociaux ou des mythes plus ou moins historiques ^3 (souvent une hiérarchisation de l'occupation de l'espace), ce qui constitue, on l'a vu, un langage ou même une idéologie (au sens dumézilien). Le principe le plus souvent suivi consiste à déterminer les conjoints permis en pratique et à retrouver, à inventer le principe qui les relie : soit en définissant leurs rapports entre eux, soit en les rangeant à l'intérieur de classes ^4. Pas plus qu'il ne nous est donné, pour l'âge du fer ^, d'entrer dans les détails

92. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE (H.), La famille celtique , Paris, 1905, p. 50.

93. LEVI-STRAUSS (Cl.), "Les organisations dualistes ...", loc. cit. Idem, La Potière jalouse , Paris, 1985 ; id., Anthropologie structurale .

94. Idem , Les structures élémentaires ..., p. 47 sq. et passim . 95. Nous imaginons qu'il en va tout autrement pour la pleine période

gallo-romaine, où l'épigraphie étale sur les stèles funéraires divers

310 Serge LEWUILLON

des prescriptions matrimoniales (alors que nous savons qu'il en existe), il n'est possible de prouver l'existence de mariages préférentiels : si ce type de mariage est logique dans les sociétés primitives, il est rare que les textes en parlent explicitement. Même à Rome, l'existence de mariages prescriptifs, pourtant plausible, n'est pas encore irréfutablement démontrée 96.

Cependant, il est clair que la société gauloise de La Tène III (au moins) est foncièrement exogame. Il n'y a pas d'autres preuves à donner que l'extraordinaire multiplication des alliances matrimoniales, constituant un système qui ne doit rien au hasard ni à l'improvisation ^7. Il convient de s'accorder sur le sens des termes, car l'exogamie (et l'endogamie), ne sauraient s'entendre absolument : il faut encore préciser les limites qu'on assigne à la sphère du dedans et au monde du dehors . Il y a sur ce point une confusion pour ainsi dire historique, qui tient à la polémique des partisans de Me Lennan menée contre les thèses de Morgan : l'assimilation de la cité au "groupe primordial" (gens, clan, famille, tribu, selon les cas) et le refus d'admettre l'autonomie des structures de la parenté poussaient les premiers à voir dans les limites de la cité celles du cercle familial en deçà duquel toute pratique matrimoniale ne pouvait être qu'endogamique. On sait que Morgan connut très rapidement une éclipse durable, les thèses de ses contradicteurs demeurant largement dominantes au moins jusqu'à l'époque de Frazer 98. Faute de reconnaître le lieu exact de

types de stratégies familiales : BURNAND (Y.), "Stratégies matrimoniales des grands notables de la Gaule romaine" in table ronde Parentés et stratégies dans l'antiquité romaine .

96. MOREAU (Ph.), "Plutarque, Augustin, Lévi-Strauss : prohibition de l'inceste et mariage préférentiel dans la Rome primitive", surtout p. 53-54.

97. Cf. ici p. 353-358. 98. Sans avoir encore achevé les recherches sur les origines de la

pensée sociologique de Jullian, je pense pouvoir dire que celle-ci s'exprime assez peu dans l'Histoire de la Gaule : deux passages seulement sur la famille, pas d'allusion à Durkheim (que Jullian consultait parfois : "A propos des pagi ...", p. 97, n. 3). Deux types de sources : Fustel de Coulanges (uniquement La Cité antique ) et les juristes du XIXe siècle ; pour l'époque, cette information est déjà dépassée, pour son contenu comme pour sa fonction épistémologique. Il n'y a qu'une note à d'Arbois de Jubainville (à La

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 311

l'endogamie et de l'exogamie, on en arrivera à considérer que, pour un Gaulois, un mariage à l'intérieur de sa ciuitas est une preuve d'endogamie ^. En réalité, l'exogamie se pratiquant à une très large échelle, son principe est également valable pour les cellules les plus restreintes : qui peut le plus, peut le moins. Le fait de constater quelque mariage noué à l'intérieur d'une même ciuitas (Indutiomar donne sa fille à Cingétorix) ^0. n'est pas concluant. On voit trop bien, en effet, les avantages immédiats qu'Indutiomar pouvait retirer d'une alliance avec Cingétorix : celui-ci étant le chef du parti pro-romain des sénatoriaux 1^, il représentait pour Indutiomar un adversaire presque aussi extérieur que s'il n'eût point été de son peuple. Cette alliance interne suit donc un principe identique à toutes les autres et l'endogamie n'y est pour rien. On voit par ailleurs que la véritable famille d'Indutiomar (à l'intérieur de laquelle un mariage eût été qualifié à bon droit d'endogame) n'est pas dans la parenté de Cingétorix, mais située exactement à son opposé 102.

2. AGNATION ET COGNATION.

Faut-il prendre ces deux termes sous leur aspect le plus formel ou le plus concret ? On sait ce que les définitions peuvent avoir d'aléatoire, tel auteur penchant pour un emploi strict, tel autre tenant pour le laxisme terminologique : "son sens courant et général [est celui] de parenté par le sang en ligne paternelle et maternelle" ^3 Mais quelques textes d'importance permettent de ne pas opposer cognation et agnation selon la terminologie strictement ethnologique de parenté par les femmes et de parenté par les hommes : la référence essentielle est faite à la patria potestas (ceux

famille celtique ). Je reviendrai ailleurs sur la signification de ces choix et sur l'influence durable de Fustel de Coulanges.

99. JULLIAN (C), "La parenté de peuples chez les Gaulois", R.E.A. , 3, 1901, p. 142 : "l'exogamie des grandes maisons celtiques est un fait digne d'être noté, et qui a peut-être sa source dans d'antiques coutumes de clan"; et n. 5 : "l'exogamie n'est pas ou n'est plus la règle entre gens d'une même cité".

100. B.G.,V,56. 101. Id., V, 3, 1 ; 5; 4, 3 ; 4 ; 57, 2 ; VI, 8, 9. 102. Id., VI, 2, 1 ; sur l'analyse de ces faits, LEWUILLON (S.), op. cit.,

p. 468-470. 103. HANARD (G.), op. cit., p. 35.

312 Serge LEWUILLON

qui y sont soumis sont les adgnati, ceux qui ne le sont pas, les cognati) ou, mieux, à la parenté juridique laissée à la discrétion du paterfamilias , face aux rapports de parenté naturelle (quelle qu'en soit la ligne), tout à fait "indisponibles aux particuliers". C'est dans ce plan, a-t-on montré de façon assez convaincante, que se déterminent à Rome les prohibitions (et par conséquent les prescriptions) matrimoniales ^4

Mais la lecture de César n'est pas celle de Tite-Live : quoique tout entier livré aux démons de \ inter pretatio à toutes ses instances, le proconsul livre plus volontiers ses "clefs" terminologiques. En l'occurrence, la cognatio gauloise se présente comme infiniment plus concrète, c'est-à-dire moins juridique, que la notion livienne. La raison principale en est que César n'a pas à l'opposer, au terme d'un débat confus, à un autre plan de la parenté : l'agnation. Pour les ethnographes antiques, cognatio se connote à l'aide de deux couples terminologiques se référant au territoire ainsi qu'au groupe qui se l'approprie : gens ctager pour les Germains 105, potentia et familia chez les Gaulois : Horum esse [...] alterum Cotum, antiquissima familia natum atque ipsum hominem summae potentiae et magnae cognationis ... (cf. supra) ^6, ц est donc clair que pour César, dans le cadre de son enquête ethnographique, cognatio touche à tout ce qui fait concrètement le groupe parental (tant le territoire que la cellule, tant la force que donne une familia convenablement recrutée (voyez Orgétorix répondant à la convocation du "tribunal") que la toute-puissance procurée par les alliances extérieures (ce dernier sens est aussi souligné par Tacite chez les Germains) * ..., tandis que la parenté naturelle est bien définie par les termes précis de nexum sanguinis Ю8 Ainsi, on chercherait vainement une opposition terminologique, juridique ou sociologique entre agnation et cognation en Gaule comme en Germanie, tout simplement parce que les cellules familiales y connaissent une extension sans commune mesure avec la situation romaine et que d'autres réalités dépassent l'alternative traditionnelle : être ou ne pas être dans la patria potestas. Pour des raisons que je vais tenter de déterminer, le groupe de parenté

104. W., p. 37-38. 105. U.C., VI, 22, 2. 106. W., VII, 32, 4. 107. TAC, Germ., 38, 2. 108. W., 20,5.

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 313

celtique soumis à l'influence d'un pater familias est extrêmement restreint et ses enjeux passent par la capacité d'un chef quelconque à élargir sa sphère de clientèle (au sens large: la familia) et ses alliances privées ou politiques à l'échelle des ciuitates (au sens large : Vadfinitas). Nous verrons aussi que, pour la parenté proprement dite, les cellules et les pouvoirs de leurs membres sont strictement morcelés, définis et délimités : il n'y a pas de place pour des notions aussi univoques que la cognation et l'agnation. Par définition, cette recherche des alliances privées et publiques crée des situations de déséquilibre (dont l'anisogamie est un trait constitutif) conduisant les femmes à revendiquer un sort nouveau en matière de gestion du patrimoine. L'étude de la condition de la femme fera donc voir que, s'il n'est pas impossible que l'organisation générale de la société celtique ait été, à haute époque, essentiellement agnatique, il serait illusoire d'y voir encore l'état social de La Tène III Ю9.

Ainsi, tant du point de vue de la parenté que de la transmission du patrimoine, la société celtique ne saurait être considérée comme étant à dominante agnatique : elle tend plutôt à l'indifférenciation, même si cette tendance n'était pas celle de ses origines.

3. LA FILIATION.

Si curieux que cela paraisse, il n'existe aucun renseignement précis sur la filiation dans la Gaule indépendante et les usages de la Gaule romanisée sont évidemment trop étrangers pour devoir aux Celtes autre chose que des détails secondaires ^®. Naturellement, on ne songerait même pas à évoquer ce point (le monde i.-e. ne connaissant pour ainsi dire que la filiation patrilinéaire) si la condition particulière faite aux femmes chez les Celtes ne réactivait ici ou là l'illusion d'un système matrilinéaire - voire matriarcal - supposé antérieur aux règles en vigueur à la fin de l'indépendance Ш : telle est la destinée extraordinaire des thèses de Bachofen qui, sur ce point, avaient même réussi à convaincre

109. L'étude du droit de la femme montre que la parenté est indifférenciée.

110. JULLIAN (C), Histoire de la Gaule , IV, p. 278-280. 111. Benvéniste lui-même y voit comme une explication de certaines

règles spéciales de la parenté, comme la relation avunculaire, p. ex.

314 Serge LEWUILLON

Morgan et les siens ... ^^. Mais, outre que l'exemple permanent d'une patrilinéarité presque sans exception se trouve dans les textes irlandais et gallois 113, il existe quelques présomptions de l'existence de ce système en Gaule : elles tiennent surtout à la transmission de la royauté. Quoiqu'il ait l'air de suggérer le contraire, César nous fait voir le rôle prédominant de ce type de transmission du pouvoir par les hommes (il connaît si bien ce mécanisme qu'il lui arrive de contribuer à le remettre en honneur) : c'est le cas de Casticos, fils de Catamantaloédis, chez les Séquanes 114 ; l'aïeul de l'Aquitain Pison avait été roi 115 ; chez les Carnutes, les ancêtres de Tasgétios avaient régné ^ ; de même, chez les Sénons, les ancêtres et le frère de Cavarinos ont exercé le pouvoir royal 117 . chez ies Trévires, beau-père et gendre se partagent la royauté et, à la mort du premier (Indutiomar), ce sont ses proches parents qui recueillent le pouvoir ^^ ; chez les Arvernes , Vercingétorix pourrait succéder à son père si son oncle paternel n'était avant lui *19 ; enfin, Valétiacos et Cotos veulent tous deux participer à la magistrature du vergobret ^0. Notons que les Gaulois

112. MORGAN (L.-H.), La Société archaïque , p. 401 sq. 113. On reparlera de ces exceptions à propos du droit successoral : en

Pays de Galles, une fille peut hériter à certaines conditions (d'ARBOIS DE JUBAINVILLE, La Famille celtique , p. 67-68) (cf. l'histoire de Peredur : la "Pucelle de Percdur" a hérité du royaume de son père (d'ARBOIS, Cours..., V, 2, p. 65) : c'est le cas de Cartimandua chez les Brigantes. En Irlande, la fille "épiclère" peut recueillir l'héritage afin de le transmettre : d'ARBOIS, Famille , p. 69- 72 ; 74 ; 77-81 ; le cycle d'Ulster (Naissance de Conchobar ) révèle le cas de la mère de Conchobar qui, outre son nom, lui transmet également le pouvoir (d'ARBOIS, Cours ..., V, p. 4-6).

114. B.C., 1,3, 4 115. Id., IV, 12,4. 116. Id., V, 25, 2 ; 10. Notez le pluriel ; on ne peut rien en tirer pour

appuyer l'idée d'une royauté "collégiale", bien que ce soit probablement le cas. Cf. ci-dessous n. 120.

117. B.G., V, 54, 2 : maiores également (cf. n. précédente). 118. B.G., V, 56, 3 ; VI, 2, ;8,8. 119. id., VII, 4, 1-2. 120. Id., VII, 32, 4. Rappelons que le vergobret est une magistrature

collégiale et non pas le nom porté par un magistrat unique (erreur fondée sur une correction abusive du texte de César, mais communément admise) : LEWUILLON (S.), op. cit., p. 547-550. La dernière découverte épigraphique n'ajoute rien au débat, tant sa

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 315

de Bretagne n'échappent pas à la règle : chez les Trinovantes, Mandubracios tient le pouvoir de son père 121.