Lapport de lanthropologie biologique a la connaissance historique le site du prieure de Saint Jean...

-

Upload

u-bordeaux1 -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Lapport de lanthropologie biologique a la connaissance historique le site du prieure de Saint Jean...

Résumé : L’anthropologie biologique etplus précisément l’analyse des anomaliesosseuses nous éclairent sur les conditions devie des populations du passé et les activitésphysiques quotidiennes qui ont imprimé leursmarques sur l’appareil squelettique. Le site deSaint-Jean-de-Côle illustre à travers la collabo-ration d’archéologues et d’anthropologues ceschroniques qui nous font parfois défautpermettant le passage du conditionnel àl’indicatif.

Summary: The biological anthropologyand more exactly the analysis of the osseousabnormalities enlight us on the livingconditions of the populations of past and thedaily physical activities which printed theirmarks on the scrawny device. The site ofSaint-Jean-de-Côle illustrates through thecollaboration of archaeologists and anthropo-logists these chronicles which sometimes makeus defect allowing the passage of theconditional the area code.

Resumen: La antropología biológica y másprecisamente el análisis de las anomalías óseasnos alumbran sobre las condiciones de vida delas poblaciones del pasado y las actividadesfísicas diarias que imprimieron sus marcassobre el aparato esquelético. El sitio de Saint-Jean-de-Côle ilustra a través de la colaboraciónde arqueólogos y de antropólogos estascrónicas que nos hacen a veces defecto quepermite el paso del potencial al indicativo.

Zusammenfassung: Die biologischeAnthropologie und mehr genau die Analyseder Knochenanomalien erhellen uns auf denLebensbedingungen für die Bevölkerungen derVergangenheit und die täglichen körperlichenTätigkeiten, die ihre Marken auf demSkelettgerät gedruckt haben. Die GegendSaint-Jean-de-Côle illustriert durch dieZusammenarbeit von Archäologen und vonAnthropologen diese Chroniken, die unsmanchmal Fehler machen das Durchgang derBedingten in der indikativ erlaubend.

Documents d’Archéologie et d’Histoire Périgourdines, 23, 2008

L’apport de l’anthropologie biologiqueà la connaissance historique :

le site du prieuré deSaint-Jean-de-Côle

(Dordogne)

Patrice CambraTechnicien de Recherche au SRA, DRAC Aquitaine, Bordeaux,

Sacha KackiArchéo-anthropologue, INRAP et Laboratoire d’Anthropologiedes Populations du Passé, UMR 5199 PACEA, Université deBordeaux I et

Sébastien Villotte Dr ATER, Laboratoire d’Anthropologie des Populations du Passé,UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux I

129129

I - INTRODUCTION :

L’anthropologie biologique, par les différentsaspects traités – pratiques funéraires, identificationindividuelle, modifications du squelette en relationavec les activités pratiquées durant la vie, etc. – està même d’apporter des éléments d’information surles comportements des populations du passé. Cetarticle présente l’étude anthropologique de deuxsépultures du site de Saint-Jean-de-Côle enDordogne et illustre l’intérêt d’une telle approchedans la reconstitution historique.

II - LES CIRCONSTANCES DE LA DÉCOUVERTE :

Fin 2006, une intervention en deux phases eutlieu dans le proche périmètre du prieuré de Saint-Jean-de-Côle, préalablement au creusement d’unetranchée d’adduction d’eau sur la place de l’égliseSaint-Jean-Baptiste et à la pose d’un drain autourde la chapelle nord. Cette opération, qui conduit àl’identification de plusieurs tombes, fut l’occasionde fouiller deux sépultures en coffrage de pierre.

III - ÉTUDE ARCHÉO-ANTHROPOLOGIQUE :

Ces deux tombes de typologie semblable étaientconstituées de pierres taillées sur champ, délimitantun parallélépipède rectangle couvert d’épaissesdalles géométriques juxtaposées, disposées àl’horizontal et liées au mortier. La tombe Sp4,située le long du mur gouttereau de la chapelle,était dotée d’une niche céphalique à son extrémitéouest. La seconde sépulture (Sp2), située devantl’entrée du mur sud de la nef, était égalementorientée parallèlement au chevet de l’église.

Le relevé des altitudes indique unedénivellation de l’ordre de 1 m entre le niveaud’apparition des sépultures situées au sud et celuide la sépulture localisée plus au nord. L’emmar-chement intérieur de l’entrée sud est toutefoisfaible (- 0.12 m), le niveau supérieur des coffres sesituant à 0.30 m sous le niveau de surface actuel.

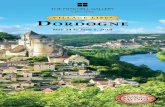

Sépulture 2 :Le retrait de l’unique dalle de couverture encore

en place a découvert le buste intact de l’individu.Les autres éléments de couverture étaient brisés, detelle sorte que des sédiments, auxquels étaientmêlés des restes osseux épars, comblaient latotalité du volume intérieur du coffrage.

La fouille de cette structure funéraire a mis aujour le squelette d’un individu de taille adulte 1

inhumé en décubitus dorsal (fig. 1). Ses membressupérieurs étaient fléchis, les os des avant-brasétant croisés à hauteur du rachis lombaire.L’extrémité distale de l’ulna droit recouvrantl’extrémité proximale de l’ulna gauche et le radiusdroit étant situé en avant de l’os controlatéral, onpeut préciser que l’avant-bras droit était disposésur le gauche. Les membres inférieurs étaient quantà eux en extension.

L’étude de la relation réciproque des diversespièces osseuses permet de discuter des modalitésd’inhumation et du milieu de décomposition ducadavre. En premier lieu, le maintien en connexionstricte d’articulations réputées labiles (rachiscervical, jonctions scapulo-thoraciques) témoignedu caractère primaire du dépôt 2. En outre, si lamajorité des ensembles articulaires sont enconnexion stricte, plusieurs mobilisations osseusesindiquent que le corps s’est décomposé dans unespace vide. Ainsi, les condyles occipitaux sontdisjoints de l’atlas, ce qui indique que le crâne esten position secondaire. Sa rotation latérale gauche,acquise lors de la décomposition, exclue laprésence initiale de sédiment à son contact. Demême, tandis que l’humérus gauche est ensituation primaire et se présente par sa facelatérale, le droit est déconnecté de la scapula et desos de l’avant-bras, se présentant par sa facepostérieure. Les os des mains sont égalementdéconnectés, de telle sorte qu’ils sont dispersés auniveau de l’extrémité distale des humérus.

Malgré la décomposition du corps en espacevide, le volume thoracique est partiellementconservé. Cette caractéristique pourrait refléter,d’une part, la butée des côtes contre les os desavant-bras lors de la mise à plat de la cagethoracique et, d’autre part, l’infiltration desédiment dans la tombe durant la décomposition.Le rachis est en connexion stricte. La gladiola estdéplacée dans le volume thoracique et repose auregard des neuvième et dixième vertèbresthoraciques. Le manubrium a pour sa part étéretrouvé au contact de la diaphyse fémoralegauche. L’amplitude de cette mobilisation osseusesemble pouvoir être interprété comme un argumentsupplémentaire en faveur de la décomposition ducorps dans un espace vide.

Association pour le Développement de la Recherche Archéologique et Historique en Périgord

130130

1. La stature de l’individu, estimée in situ, est d’environ 1,70 m,pour une dimension interne du coffrage de 1,80 m.

2. Un dépôt primaire se définit comme l’apport d’un cadavre«frais» dans le lieu de dépôt définitif, où va donc s’opérer tout leprocessus de décomposition (Duday, 2005). Ce concept s’oppose àcelui de dépôt secondaire, qui correspond à l’apport d’os secs dans lelieu de dépôt définitif.

Les os coxaux sont disjoints du sacrum. Leurmise à plat est toutefois partielle, du fait del’étroitesse du coffrage et de leur butée contre sesparois latérales. Le fémur gauche se présente par saface antérolatérale, témoignant d’une légèreconstriction, imposée par l’appui de la cuissecontre la paroi nord du coffrage. A contrario, lefémur et le tibia droits apparaissent en vue médiale.Ce mouvement, qui témoigne d’une rotationlatérale du membre inférieur en relation avecl’ouverture du bassin, a entraîné un déplacement dela patella dans le volume initial de la cuisse. Lapatella controlatérale a conservé sa positionprimaire. Enfin, les pieds se présentent tous deuxpar leur face médiale (fig. 1).

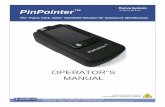

Sépulture 4 :Bien que la couverture recouvrant la tombe ait

été intacte au moment de la découverte, le volumeinterne du coffrage était totalement comblé desédiment, infiltré entre les interstices séparant lesdalles de fermeture. Comme pour la sépultureprécédente, la fouille a mis au jour le squeletted’un individu de taille adulte, inhumé en décubitus

dorsal (fig. 2). Si les membres inférieurs étaientune nouvelle fois en extension, l’attitude desmembres supérieurs diffère. Ces derniers sont eneffet en hyperflexion, les mains étant ramenées aucontact des épaules homolatérales.

Le maintien en connexion stricte de la majeurepartie des ensembles articulaires, y compris pourcertains réputés labiles (jonctions scapulo-thoraciques, partie antérieure du pied droit),témoigne du caractère primaire du dépôt. Desmobilisations osseuses sont toutefois à noter. Laplus flagrante concerne les os de l’avant-bras droitqui ont subi un déplacement médio-caudal. Cemouvement, qui résulte en une disjonction ducoude droit, témoigne de l’existence d’un espacevide lors de la décomposition.

Tandis que la cage thoracique est mise à plat, levolume pelvien est parfaitement conservé. Cettecaractéristique, qui semble aller à l’encontre desmodalités de décomposition précédemment miseen évidence, pourrait témoigner de la présenced’un élément en matériau périssable ayantmaintenu les os coxaux en position primaire(vêtement?) ou d’un comblement partiel de la

131131

Documents d’Archéologie et d’Histoire Périgourdines, 23, 2008

Figure 1 - Sépulture 2 après retrait de la couverture en pierre et dégagement des sédiments intrusifs.

tombe durant les premiers temps de la décom-position.

Les os longs des membres inférieurs sont enconnexion stricte. Tandis que le gauche se présentepar sa face antérieure, le droit est en éversionexterne. De fait, le pied droit apparait en facemédiale. Les os du pied gauche sont pour leur parttotalement disjoints, restant toutefois regroupédans leur aire anatomique initiale.

IV - DONNÉES ANTHROPOBIOLOGIQUES :

1.Détermination du sexe et de l'âge au décès :La détermination du sexe a été réalisée à partir

de la morphologie (Bruzek, 2002) et de lamorphométrie (Murail et al., 2005) de l’os coxal.L’estimation de l’âge au décès a fait appel à deuxindicateurs :

- remodelage de la surface sacro-pelvienneiliaque (Schmitt, 2005) ;

- fusion de la crête iliaque à l’ilium et fusion del’extrémité sternale de la clavicule (Owings-Webb,Suchey, 1985).

Les deux sujets sont masculins. La méthode deA. Schmitt situe l’âge au décès du sujet 2 entre 20et 39 ans, celui du sujet 4 dans la tranche 20-49ans. Toutefois, la clavicule gauche de ce dernier esten cours de fusion, ce qui nous permet de préciserson âge au décès, compris entre 20 et 29 ans.

V - PATHOLOGIE - MARQUEURS D’ACTIVITÉ :

Le sujet 2 présente un nombre important demodifications osseuses rachidiennes et extra-rachidiennes.

Au niveau des vertèbres, elles correspondent àdes atteintes articulaires (articulations postérieureset plateaux vertébraux) de type mixte (ostéofor-mation et ostéolyse) et à une vascularisation accruedes corps vertébraux. Des nodules osseux apposéssur la surface viscérale de plusieurs côtes. Uneréaction périostée est visible sur la face postérieuredu manubrium, alors que sa face antérieureprésente des traces de vascularisation accrue.

Les atteintes les plus importantes du membresupérieur concernent les insertions droite et gauchedu tendon du muscle biceps brachial sur latubérosité du radius, traduisant une enthésopathieet une bursopathie.

Concernant les membres inférieurs, denombreuses modifications sont observables. Au-dessus de la surface articulaire du condyle médial,sur la face postérieure des deux fémurs, on observeune zone lisse, régulière et sans foramen ; cetaspect osseux est similaire à celui d’une surfacearticulaire synoviale ou d’une enthèse fibrocarti-lagineuse. Cette variation anatomique, courammentappelée “facette de Charles”, a été considéréecomme une extension de la surface articulaire ducondyle médial (Charles, 1893 ; Regnault, 1898)ou comme l’origine bien individualisée du musclegastrocnemien médial (Genna, 1933).

Le tibia et la fibula gauches présentent une trèsimportante réaction périostée, qui couvre la totalitédes diaphyses de ces os. Ce remodelage, quiassocie des plages d’os lamellaire et des plagesd’os fibrillaire, à la surface poreuse et irrégulière,indique un processus inflammatoire chroniquetoujours actif au moment du décès de l’individu(Ortner, 2003, p. 215). Une réaction périostée estégalement observée sur la face latérale ducalcanéus gauche et sur les diaphyses des

Association pour le Développement de la Recherche Archéologique et Historique en Périgord

132

Figure 2 - Sépulture 4 après retrait de la couverture en pierreet dégagement des sédiments intrusifs.

métatarsiens II à V gauches. Le tibia droit présenteune extension de la surface articulaire pour le talussur la partie latérale de sa face antérieure. Lasurface de cette zone a un aspect typiqued’articulation synoviale, lisse et sans foramen. Letalus droit présente sur la face supérieure du col,latéralement, une surface osseuse lisse et nonvascularisée. Cette surface correspond à la“pressure facet” décrite par Boulle (2001). Lorsquel’on articule tibia et talus en hyperflexion, lafacette articulaire tibiale entre en contact avec cettezone. Les métatarsiens I à IV gauches et droitsprésentent sur leur face dorsale une extension de lasurface articulaire distale (fig. 3). Cette extensionest appelée “kneeling facet” (Ubelaker, 1979). Lebord proximal du contour articulaire des premièresphalanges présente également une zone aplatie quirentre en contact avec la “kneeling facet” endorsiflexion extrême.

Les modifications osseuses sont beaucoupmoins importantes pour le sujet 4, et concernentessentiellement la cheville et le pied. Une“pressure facet” latérale, qui rentre en contact avecune néo-surface articulaire tibiale, est présente surles talus gauche et droit (fig 4). Il est intéressant de

noter que ces empreintes sont moins marquées ducôté gauche. Par ailleurs, les deux calcanéusexhibent au niveau de la face supérieure, en arrièrede la surface articulaire pour le talus, une plaged’os cortical remodelé.

VI - DISCUSSION :

Les deux structures funéraires mises au joursont des sépultures primaires individuelles. Leurarchitecture – coffrage de pierre sans fond cons-truit – permet de les rattacher à la période duMoyen Âge classique, voire plus précisément auxXIIe-XIIIe siècles (Bizot, 1989). Elles pourraientdonc être contemporaines de l’élévation du prieuréau milieu du XIIe siècle. L’emplacement et ladatation de ces tombes permettent d’émettrel’hypothèse d’inhumations de membres de lacommunauté monastique. Il est par ailleurs àremarquer que l’occupation funéraire du périmètrede l’église fait une place particulière aux sépulturesanthropomorphes de nouveaux nés (L : 0.95 m)taillées à même le ressaut de fondation de l’abside(fig. 5) et des chapelles du cœur qui, nous lesavons, étaient des emplacements d’inhumationsprivilégiés.

133

Documents d’Archéologie et d’Histoire Périgourdines, 23, 2008

Figure 3 - Sujet 2. Articulations métatarso-phalangiennes despremiers rayons gauche et droit. “Kneeling facets” (flèchesnoires) et aplatissement du rebord de la surface articulaire

proximale des premières phalanges (flèches blanches).Chaque carré mesure un centimètre de côté.

Figure 4 - Sujet 4. Talus droit. “Pressure facet” (flèche).Chaque carré mesure un centimètre de côté.

Pour l’une et l’autre des tombes fouillées, lescaractéristiques taphonomiques témoignent d’unedécomposition en espace vide, lequel a probable-ment été ménagé par les dalles assurant lafermeture des coffrages. Cette couverture sembletoutefois avoir assuré son rôle durant un tempslimité, un comblement partiel du volume interneaux coffrages étant probablement intervenu alorsque la décomposition des corps n’était pasachevée. Cette infiltration rapide de sédiment, liéeau caractère non jointif des dalles de couverture,reflète potentiellement la présence d’un niveau desédiment (terre végétale, tertre, etc.) au dessus dela tombe.

L’étude anthropologique, facilitée par l’état deconservation remarquable des pièces osseuses,indique que les deux sujets exhumés sont deshommes jeunes. Elle a en outre permis d’observer,chez ces sujets, deux catégories de modificationsosseuses.

Les premières peuvent être rattachées à desactivités pratiquées par les individus : facettes deCharles, facettes associées à l’accroupissement surles tibias et les talus, “kneeling facets”. R. H.Charles (1893) a considéré la zone lisse au-dessusde la surface articulaire du condyle médial du

fémur comme un prolongement de la surfacearticulaire, qu’il a associé à l’hyperflexion dugenou dans la position accroupie. D’autres auteurs,comme F. Regnault (1898) et G. Genna (1933), ontmis en doute cette affirmation. Il est intéressant denoter que d’après G. Genna (1933) cette zonecorrespondrait à l'origine du muscle gastrocnémienmédial. Or, nous savons que l’application de forcesde compression au niveau d’une origine tendineusepeut stimuler des changements cellulaires etentraîner l’apparition locale de fibrocartilage(Wren et al., 2000). Les résultats de l’expéri-mentation de G. Yildirim et collaborateurs (2007)montrent qu’à 155° de flexion, un contact anormalse produit entre la zone supra-condylaire médialeet la partie postérieure du plateau tibial. Nousformulons l’hypothèse que ce contact, pouvant êtreinduit par l’accroupissement et l’agenouillement,pourrait dans certains cas entraîner une productionde fibrocartilage et ainsi favoriser l’apparitiond’une empreinte bien visible sur l’os. Les donnéesmédicales manquent pour attester la relation entreposition et “pressure facets” ou “kneeling facets”.Cependant, la correspondance, en hyperflexion dupied et en hyperdorsiflexion des orteils, entre lesnéo-surfaces articulaires reste flagrante. Ces

Association pour le Développement de la Recherche Archéologique et Historique en Périgord

134134

Figure 5 - Sépultures d’immatures à même le ressaut de fondation du mur est de l’abside.

marques au niveau des membres inférieurssemblent ainsi indiquer une hyperflexion desgenoux et des chevilles, et une dorsiflexionextrême des articulations métatarsophalangiennes.Il est tout à fait envisageable que ces modificationssoient en relation avec des positions agenouilléeet/ou accroupie. De plus, le fait de les observerchez des sujets relativement jeunes indique lecaractère récurrent de cette pratique. S’il s’agitbien de chanoines, il est envisageable que lespositions de prière qu’ils ont adoptées aient aboutià ces altérations squelettiques.

Le deuxième type de modifications ne semblepas pouvoir être aisément mis en relation avec lesactivités pratiquées durant la vie des sujets. Leslésions de l’individu 2 évoquent une atteinteinfectieuse, avec une réaction importante au niveaudu membre inférieur gauche et, peut-être, unediffusion systémique. Les atteintes des calcanéusdu sujet 4 nécessitent une investigation pluspoussée (imagerie) avant de pouvoir proposer undiagnostic.

VII - CONCLUSION :

Au regard de la typologie des tombes étudiées,elles pourraient dater du XIIe siècle, à l’époque dela fondation du prieuré de Saint-Jean-de-Côle. À cetitre, il est probable qu’elles correspondent à destombes de chanoines. Les résultats de l’étudeanthropologique (sexe et marqueurs occupation-nels) s’accordent avec cette hypothèse. Desanalyses paléo-biologiques plus poussées sontmaintenant requises pour pouvoir, peut-être, poserun diagnostic d’après certaines des manifestationsosseuses observées. Il sera alors possible d’illustrerplus avant les conditions de vie de ces chanoines.

135135

Documents d’Archéologie et d’Histoire Périgourdines, 23, 2008

BIZOT B. (1989) : Eléments pour une topographie et unetypologie des inhumations et de leurs rites, Mémoires de laSociété Archéologique de Bordeaux, Archéologie des égliseset des cimetières en Gironde, p. 163-171.

BOULLE E.-L. (2001) : Osteological features associatedwith ankle hyperdorsiflexion. International Journal ofOsteoarchaeology, 11 (5), p. 345-349.

BRUZEK Jaroslav (2002): A method for visualdetermination of sex, using the human hip bone, AmericanJournal of Physical Anthropology, 117, p. 157-168.

CHARLES R. H. (1893). The influence of function, asexemplified in the morphology of the lower extremity of thePanjabi, Journal of Anatomy and Physiology, 28, p. 1-18.

DUDAY H. (2005) : L’archéothanatologie oul’archéologie de la mort. In : DUTOUR O., HUBLIN J.-J. etVANDERMEERSCH B. (éd.), Objets et méthodes enpaléoanthropologie, Comité des Travaux Historiques etScientifique, Orientations et méthodes n° 7, Paris, p. 153-215.

GENNA G. (1933) : À propos d’une prétendue facettearticulaire du fémur qu’on attribue à la position accroupie. XVe

Congrès International d'Anthropologie et d'ArchéologiePréhistorique. Ve Session de l'Institut Internationald'Anthropologie. Paris, E. Nourry, p. 115-122.

MURAIL P.l, BRUZEK J., HOUET F., CUNHA E.: DSP :A tool for probabilistic sex diagnosis using worldwidevariability in hip bone measurements ; Bulletin et Mémoires dela société d’Anthropologie de Paris, 2005, p. 167-176.

DONALD J, ORTNER. (2003) : Identification ofpathological conditions in human skeletal remains. 2e ed. SanDiego, Academic Press, 645.

REGNAULT F. (1898) : Forme des surfaces articulairesdes membres inférieurs. Bulletins et Mémoires de la Sociétéd'Anthropologie de Paris, 9 (1), p. 535-544.

SCHMITT A (2005) : Une nouvelle méthode pour estimerl’âge au décès des adultes à partir de la surface sacro-pelvienne iliaque. Bulletins et Mémoires de la Sociétéd’Anthropologie de Paris, n.s., 17, 1-2, p. 89-101.

UBELAKER D. H. (1979) : Skeletal evidence for kneelingin prehistoric Ecuador. American Journal of PhysicalAnthropology, 51 (4), p. 679-685.

WREN T. A. L, BEAUPRE G. S. et CARTER D. R.(2000) : Mechanobiology of tendon adaptation to compressiveloading through fibrocartilaginous metaplasia. Journal ofRehabilitation Research & Development, 37 (2), p. 135-143.

YILDIRIM G, WALKER P. S, SUSSMAN-FORT J,AGGARWAL G, BRIAN W. et KLEIN G. R., (2007) : Thecontact locations in the knee during high flexion. The Knee, 14(5), p. 379-384.

Association pour le Développement de la Recherche Archéologique et Historique en Périgord

136136

BIBLIOGRAPHIE