Laporan agroklimat FP UNS 2014 Yeli Yulianti H0714153

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of Laporan agroklimat FP UNS 2014 Yeli Yulianti H0714153

I. PENGENALAN ALAT DAN PENGAMATAN UNSUR-UNSUR CUACA

SECARA MANUAL

A. Pendahuluan1.Latar Belakang

Unsur-unsur cuaca merupakan faktor penting

dalam kehidupan, terutama di sektor pertanian.

Pengelolaan dan hasil pertanian sangat tergantung

terhadap unsur-unsur cuaca, seperti radiasi

matahari, tekanan udara, suhu, kelembaban, curah

hujan, angin, evaporasi, dan awan. Tanaman tak

dapat bertahan hidup dan menghasilkan produk yang

kurang baik dalam kondisi cuaca yang tak tentu.

Cuaca diartikan sebagai keadaan udara pada

suatu waktu di suatu tempat tertentu, sehingga

kondisi cuaca akan senantiasa berubah dari waktu

ke waktu. Cuaca dan iklim saling berhubungan,

karena iklim merupakan kondisi lanjutan dan

merupakan kumpulan dari kondisi cuaca yang

kemudian disusun dan dihitung dalam bentuk rata-

rata kondisi cuaca dalam kurun waktu tertentu.

Di Indonesia pengetahuan tentang cuaca dan

iklim adalah sangat penting karena sering adanya

penyimpangan permulaan musim penghujan yang

mempengaruhi kegiatan usaha tani di Indonesia.

Fluktuasi hasil pertanian juga dipengaruhi oleh

cuaca dan iklim. Walaupun suatu daerah pertanian

1

2

sangat subur dan dengan perawatan tanaman yang

maksimal, namun apabila cuaca dan iklimnya buruk

maka hasil produksinya pun tidak akan maksimal,

bahkan dapat mengalami kegagalan.

Oleh sebab itu, pengetahuan tentang iklim dan

cuaca perlu diperhatikan karena mempunyai peranan

yang penting di bidang pertanian. Karena hal

itulah, sebagai mahasiswa pertanian perlu juga

mengetahui unsur-unsur cuaca dengan melakukan

praktikum lapangan serta pengamatan secara

langsung untuk mengetahui keadaan cuaca.

2. Tujuan Praktikum

Acara pengenalan alat dan pengamatan unsur-unsur

cuaca secara manual cuaca ini dilaksanakan dengan

tujuan :

a. Mengetahui alat-alat pengukur unsur cuaca dan

cara penggunaannya

b. Mengetahui cara pengamatan menggunakan alat –

alat manual

3. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum Mata Kuliah Agroklimatologi untuk

Acara 1 Pengenalan Alat dan Pengamatan Unsur – Unsur

secara Manual dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8

November 2014. Praktikum Agroklimatologi Acara 1

Pengenalan Alat dan Pengamatan Unsur – Unsur secara

Manual bertempat di Stasiun Klimatologi, Desa

Sukosari, Kecamatan Jumantono, Karanganyar.

3

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Radiasi Surya

Matahari adalah sumber utama untuk kejadian-

kejadian cuaca. Garis tengahnya 100 kali garis

tengah bumi suhunya 60000 K. Jarak matahari ke

bumi 149.500.000 Km. Matahari memancarkan panasnya

ke bumi dengan jalan radiasi yang kecepatannya

sama dengan kecepatan sinar. Menurut hasil

penyelidikan dengan membuat spektrum dari sinar

matahari, maka sebagian dari sinar putih yang

mempunyai panjang gelombang 0.48 μ mempunyai

kekuatan penyinaran yang tertinggi (Hardjodinomo

2007).

Radiasi surya merupakan unsur iklim/cuaca

utama yang akan mempengaruhi keadaan unsur

iklim/cuaca lainnya. Perbedaan penerimaan radiasi

surya antar tempat di permukaan bumi akan

menciptakan pola angin yang selanjutnya akan

berpengaruh terhadap kondisi curah hujan, suhu

udara, kelembaban nisbi udara, dan lain-lain.

Pengendali iklim suatu wilayah akan sangat berbeda

dari pengendali iklim di bumi secara menyeluruh.

Kondisi iklim/cuaca akan mempengaruhi proses-

proses fisika, kimia, biologi, ekofisiologi, dan

kesesuaian ekologi dari komponen lingkungan yang

ada (LIPI 2008).

4

Semakin lama matahari memancarkan sinarnya di

suatu daerah, maka akan semakin banyak panas yang

diterima. Keadaan atmosfer yang cerah sepanjang

hari akan lebih panas daripada jika hari itu

berawan sejak pagi. Suatu tempat dengan posisi

matahari berada tegak lurus diatasnya, maka

radiasi matahari yang diberikan akan lebih besar,

dibandingkan dengan tempat yang posisi mataharinya

lebih miring (BMKG 2009).

Penerimaan radiasi surya di permukaan bumi

sangat bervariasi menurut tempat dan waktu.

Menurut tempat disebabkan oleh perbedaan letak

lintang serta keadaan atmosfer terutama awan.

Menurut waktu, perbedaan radiasi terjadi dalam

sehari (dari pagi sampai sore) maupun secara

musiman (Glen dan Lyle 2008).

Radiasi surya terdiri dari spectra ultraviolet

(panjang gelombang kurang dari 0.38 mikron) yang

berpengaruh merusak karena daya bakarnya sangat

tinggi, spectra Photosynthetically Active Radiation (PAR)

yang berperan membangkitan proses fotosintesis dan

spectra inframerah (lebih dari 0.74 mikron) yang

merupakan pengatur suhu udara . spectra radiasi

PAR dapat dirinci lebih lanjut menjadi pita-pita

spectrum yang masing-masing memiliki karakteristik

tertentu. Ternyata spectrum biru memberikan

5

sumbangan yang paling potensial dalam fotosintesis

(Koesmaryono 2008).

2. Tekanan Udara

Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan

oleh udara, karena geraknya tiap 1 cm2 bidang

mendatar dari permukaan bumi sampai batas

atmosfer. Satuannya : 1 atm = 76 cmHg. Tekanan 1

atm disebut sebagai tekanan normal. Makin tinggi

tempat dari permukaan air laut (latitude) maka

tekanan udara makin menurun. Hal ini disebabkan

karena gradien tekanan udara vertikal (gradient

vertikal). Gradien vertikal ini tidak selalu tetap,

sebab kerapatan udara dipengaruhi oleh faktor :

suhu kadar uap air di udara dan gravitasi

(Wuryatno 2009).

Udara mempunyai massa/berat besarnya tekanan

diukur dengan barometer. Barograf adalah alat

pencatat tekanan udara. Tekanan udara dihitung

dalam milibar. Garis pada peta yang menghubunkan

tekanan udara yang sama disebut isobar. Barometer

aneroid sebagai alat pengukur ketinggian tempat

dinamakan altimeter yang biasa digunakan untuk

mengukur ketinggian pesawat terbang (Leonheart

2010).

Tekanan udara adalah berat massa udara pada

suatu wilayah. Perbedaan pemanasan matahari

mengakibatkan tekanan udara pada daerah satu

6

dengan daerah yang lain berbeda. Hal ini karena

pemanasan udara paling banyak terjadi pada

atmosfer bagian bawah. Jadi, semakin ke atas atau

tinggi suatu tempat semakin rendah tekanan

udaranya (Rahayu 2009).

Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran

tekanan udara antara lain lintang bumi, lautan dan

daratan untuk menggambarkan tekanan udara suatu

daerah, ditarik garis-garis isobar. Garis ini

menggambarkan sebaran tekanan udara pada suatu

pereode tertentu. Tekanan udara selalu turun

dengan naiknya ketinggian (Hasan 2007).

Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan

oleh udara, karena tiap 1 cm2 bidang mendatar dari

permukaan bumi sampai batas atmosfer. Satuannya

yaitu 1 atm 76 cmHg 760 mmHg. Semakin tinggi

tempat, tekanan udara akan berkurang, sebagai

ketentuan dapat dikemukakan bahwa setiap naik 300

m, maka tekanan udara akan turun 1/30 x. Tekanan

udara mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke

tempat bertekanan lebih rendah. Penyebarannya bisa

secara vertikal maupun horizontal. Alat untuk

mengukur tekanan udara adalah barometer. Untuk

mengetahui tekanan udara pada suatu tempat juga

bisa dilakukan dengan melihat tabel tekanan udara

yang berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan

laut

7

(Sumani 2013).

3. Suhu Udara

Suhu merupakan suatu konsep yang tidak mudah

untuk membuat batasan. Kita semua sadar akan suhu

dalam pengertian kualitatif untuk itu digunakan

dalam pernyataan dingin, panas, hangat dalam

pembicaraan sehari-hari. Jadi, suhu merupakan

derajat panas atau dingin sesuatu keadaan atau zat

(Soekardi 2008).

Suhu merupakan derajad panas atau dingin suatu

benda atau dapat dinyatakan sebagai energi kinetis

rata-rata suatu benda. Ada beberapa alat yan biasa

digunakan untuk melakukan pengamatan suhu udara,

antara lain termohigrograf berfungsi untuk

mengamati suhu dan kelembaban udara dalam bentuk

grafik, termohigrometer berguna untuk mengetahui

suhu sekaligus kelembaban udara, dalam pembacaan

angka, dan termometer maksimim dan minimum dalam

satu periode pengamatan (Sumani 2013).

Termometer maksimum dan minimum digunakan

untuk mengukur suhu permukaan, yang didefinikan

sebagai suhu didekat ketinggian mata pengamat

sekitar 1,5 m di atas permukaan tanah.pada alat

ini digunakan termometer zat cair dalam kaca.

Prinsip kerja termometer ini adalah jika suhu naik

maka zat cair akan memuai lebih cepat ketimbang

wadah kacanya. Termometer maksimum dan minimum

8

dapat menunjukkan suhu maksimum dan minimum dalam

jangka waktu tertentu dan suhu pada saat itu.

Termometer ini berbentuk pipa U yang pada kedua

ujungnya terdapat reservoir. Pada ujung yang satu,

reservoir berisi alkohol, sedangkan pada kaki yang

lainnya reservoir berisi alkohol sebagiannya dan

pada bagian atasnya terdapat uap alkohol. Bila

suhunya naik, reservoir memuai dan memdorong air

raksa. Stiff pada kaki yang lain terdorong ke atas

oleh air raksa. Jika suhunya turun, air raksa

dalam kaki pertama akan mendorong stiff ke atas.

Jadi suhu pada kaki yang satu menunjuk suhu

maksimum dan kaki yang lain menunjuk suhu minimum

(Marisa 2012).

Temperatur udara dicatat oleh termometer yang

disimpan dalam kotak berkisi-kisi terbuka.

Diketahui sebagai saringan Stevenson, dipasang

setinggi kira-kira 1,25 m dari permukaan tanah.

Termometer ini perlu terlindungi dari presipitasi

dan cahaya langsung dari matahari

(Wilson 2006).

Suhu menyatakan tingkat (derajat) panas atau

dinginnya suatu zat, sedangkan kalor adalah salah

satu bentuk energi yang berpindah dari suatu benda

ke benda yang lainny karena perbedaan suhu. Suhu

di ukur menggunakan termometer.Suhu seringkali

juga diartikan sebagai energi kinetis rata-rata

9

suatu benda. Satuan untuk suhu adalah derajat suhu

yang umumnya dinyatakan dengan satuan derajat

Celsius (°C) disamping tiga sistem skala lain,

yaitu satuan Fahrenheit (F), satuan Reamur (R),

dan satuan Kelvin (K) (Purwoko 2009)

Suhu seringkali juga diartikan sebagai energi

kinetis rata-rata suatu benda. Satuan untuk suhu

adalah derajat suhu yang umumnya dinyatakan dengan

satuan derajat Celsius (°C) disamping tiga sistem

skala lain, yaitu satuan Fahrenheit (F), satuan

Reamur (R), dan satuan Kelvin (K). Alat yang

digunakan untuk mengukur temperatur dikenal dengan

nama termometer. Berdasarkan prinsip fisikanya,

termometer dapat digolongkan ke dalam empat macam

termometer berdasarkan prinsip pemuaian,

termometer berdasarkan prinsip arus listrik,

thermometer berdasarkan perubahan tekanan dan

volume gas, dan termometer berdasarkan prinsip

perubahan panjang gelombang cahaya yang

dipancarkan oleh suatu permukaan bersuhu tinggi

(Koestoer 2003).

4. Kelembaban Udara

Kelembaban udara adalah bayaknya uap air yang

terkandung dalam udara atau atmosfer. Besarnya

tergantung dari masukknya uap air ke dalam

atmosfer, karena adnay penguapan dari air yang ada

di lautan, danau, dan sungai, maupun dari air

10

tanah. Banyaknya air didalam udara dipengaruhi

oleh ketersediaan air, sumber uap, suhu udara,

tekanan udara, dan angin. Uap air dalam atmosfer

dapat berubah bentuk menjadi cari atau padat yang

akhirnya dapat jatuh ke bumi antara lain sebagai

hujan. Kelembaban udara yang cukup besar memberi

petunjuk langsung bahwa udara banyak mengandung

uap air atau udara dalam keadaan basah (Swarinoto

2011).

Kelembaban udara merupakan uap air (gas) yang

tidak dapat dilihat, yang merupakan salah satu

bagian dari atmosfer. Banyaknya uap air yang

dikandung oleh hawa tergantung pada temperatur.

Makin tinggi temperatur makin banyak uap air yang

dapat dikandung oleh hawa (Soekirno 2010).

Kelembaban udara menggambarkan kandungan uap

air di udara. Kandungan uap air di udara dapat

dinyatakan sebagai kelembaban mutlak, kelembaban

nisbi (relatif) maupun defisit tekanan uap air.

Kelembaban nisbi membandingkan antara tekanan uap

air aktual dengan keadaan jenuhnya pada kapasitas

udara untuk menampung uap air (Jason 2010).

Sebaran kelembaban udara menurut waktu

berkaitan dengan penerimaan radiasi matahari di

bumi sehingga terbentuk pola sebaran kelembaba

udara antara siang dan malam hari. Pada siang hari

energi radiasi matahari cenderung kuat akan

11

meningkatkan suhu udara. Pada kondisi tersebut

bila tekana uap aktual di udara teetap maka

kelembaban relatif udara akan berkurang. Demikian

sebaliknya, pada malam hari pada saat suhu udara

mencapai titik suhu terendah bila bersentuhan

dengan benda yang suhunya lebih rendah dari titik

embun akan terbentuk embun. Sebaran kelembaban

udara menurut waktu, dimana kelemban nisbi menurut

tempat tergantung pada suhu yang menentukan

kapasitas udara untuk menampung uap air aktual di

tempat tersebut. Kandungan uap air aktual di suatu

tempat ditentukan oleh ketersediaan air dan energi

untuk menguapkannya (Hasna 2012)

Kelembaban udara adalah tingkat kebasahan

udara karena dalam udara air selalu terkandung

dalam bentuk uap air. Kandungan uap air dalam

udara hangat lebih banyak daripada kandungan uap

air dalam udara dingin. Kalau udara banyak

mengandung uap air didinginkan maka suhunya turun

dan udara tidak dapat menahan lagi uap air

sebanyak itu. Uap air berubah menjadi titik-titik

air. Udara yan mengandung uap air sebanyak yang

dapat dikandungnya disebut udara jenuh (Kusnadi

2010).

Besaran yang sering dipakai untuk menyatakan

kelembaban udara adalah kelembaban nisbi yang

diukur dengan psikrometer atau higrometer.

12

Kelembaban nisbi berubah sesuai tempat dan waktu.

Pada siang hari kelembaban nisbi berangsur-angsur

turun kemudian pada sore hari sampai menjelang

pagi bertambah besar (BMKG 2009).

5. Curah Hujan

Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud

cairan, berbeda dengan presipitasi non-cair

seperti salju, batu es dan slit. Hujan memerlukan

keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat

menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan

di atas permukaan Bumi. Curah hujan dinyatakan

sebagai tebal lapisan air yang jatuh di atas

permukaan tanah rata seandainya tidak ada

infiltrasi dan evaporasi. Satuannya adalah mm

(Nasir dan Maman 2008).

Kerapatan pemasangan kerapatan hujan pada

suatu wilayah harus memperhatikan hujan dan

kondisi wilayah. Penentuan hujan wilayah yang

berdasrkan pada beberapa penangkar hujan yang

tersebar di wilayah itu akan semakin baik data

yang dihasilkan. Data ini kemudian akan dianalisis

hujan wilayahnya, ada dua metode yang dapat

digunakan yaitu metode poligon theissen dan isohit

(Hidayat 2008).

Kondisi fisiografis wilayah Indonesia dan

sekitarnya, seperti posisi lintang, ketinggian,

pola angin (angin pasat dan monsun), sebaran

13

bentang darat dan perairan, serta pegunungan atau

gunung-gunung yang tinggi berpengaruh terhadap

variasi dan tipe curah hujan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan pola umum terjadinya, terdapat 3

(tiga) tipe curah hujan, yakni: tipe ekuatorial,

tipe monsun dan tipe lokal. Tipe ekuatorial proses

terjadinya berhubungan dengan pergerakan zona

konvergensi ke utara dan selatan, dicirikan oleh

dua kali maksimum curah hujan bulanan dalam

setahun, wilayah sebarannya adalah Sumatra dan

Kalimantan. Tipe monsun dipengaruhi oleh angin

laut dalam skala yang sangat luas, tipe hujan ini

dicirikan oleh adanya perbedaan yang jelas antara

periode musim hujan dan kemarau dalam setahun, dan

hanya terjadi satu kali maksimum curah hujan

bulanan dalam setahun, wilayah sebarannya adalah

di pulau Jawa, Bali dan Nusa tenggara. Tipe lokal

dicirikan dengan besarnya pengaruh kondisi

lingkungan fisis setempat, seperti bentang

perairan atau lautan, pegunungan yang tinggi,

serta pemanasan lokal yang intensif, pola ini

hanya terjadi satu kali maksimum curah hujan

bulanan dalam waktu satu tahun, dan terjadi

beberapa bulan kering yang bertepatan dengan

bertiupnya angin Muson Barat, sebarannya meliputi

Papua, Maluku dan sebagian Sulawesi. Jumlah curah

hujan juga dipengaruhi oleh arah datang angin,

14

pada sisi pegunungan atau gunung yang menghadap

arah datang angin lembab (windward side) curah

hujannya tinggi dan pada sisi sebelahnya (leeward

side) curah hujannya sangat rendah atau rendah

(Tukidin 2010).

Hujan merupakan susunan kimia yang cukup

kompleks dan bervariasi dari tempat yang satu ke

tempat yang lain, dari musim ke musim pada tempat

yang sama dan dari waktu hujan yang berbeda. Air

hujan terdiri atas ion-ion natrium, kalium,

kalsium, khlor, bikarbonat, dan sulfat yang

merupakan jumlah yang besar bersama-

sama(Wisnubroto et al 2007).

Pencatat hujan (recording garage) biasanya dibuat

sedemikian rupa, sehingga dapat bekerja secara

otomatis. Dengan alat ini dimungkinkan pencatatan

tinggi hujan setiap saat, sehingga intensitas

hujan pada saat tertentu dapat diketahui pula.

Dipasaran telah terdapat beberapa tipe yang

diproduksi antara lain pencatat jungkit dan

pencatat pelampung

(Soemarto 2008).

6. Angin

Angin adalah gerak udara yang sejajar dengan

permukaan bumi. Udara bergerak dari daerah

bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah.

Angin diberi nama sesuai dengan arah mana angin

15

datang, misalnya angin laut adalah angin yang

bertiup dari laut ke darat (Hanum 2009).

Angin bergerak secara horizontal dan vertikal

dengan kecepatan yang bervariasi dan berfluktuasi

secara dinamis. Faktor pendorong bergeraknya massa

udara adalah perbedaan tekanan udara antara suatu

tempat dengan tempat yang lain. Angin selalu

bergerak dari udara yang memiliki tekanan tinggi

menuju ke tekanan rendah. Rotasi bumi pada

porosnya, akan menimbulkan gaya yang akan

mempengaruhi pergerakan angin. Pengaruh rotasi

bumi terhadap pergerakan angin di sebut dengan

gaya Corriolis yaitu pembelokan arah pergerakan

angin akibat rotasi bumi (Lakitan 2002).

Variasi angin harian hanya berarti di dekat

tanah dan yang paling nyata ialah selama musim

panas. Kecepatan-kecepatan angin permukaan berada

pada suatu minimum sekitar matahari tersebut, dan

naik ke suatu maksimum pada sore hari. Pada kira-

kira 300 meter (1000 ft) di atas tanah, nilai

maksimum terjadi pada malam hari dan minimumnya

pada siang hari (Hermawan 2007).

Kelembaban yang cukup mungkin dapat

menguntungkan. Namun di daerah-daerah kering,

banyak angin berpengaruh sangat buruk, karena

mengakibatkan pengeringan yang kuat. Angin

16

mempunyai pengaruh mekanis, yang kadang-kadang

besar artinya (Vink 2007).

Kecepatan dan arah angin masing-masing diukur

dengan anemometer dan penunjuk arah angin.

Anemometer yang lazim adalah anemometer cawan yang

terbentuk dari lingkaran kecil sebanyak tiga

(kadang-kadang empat) cawan yang berputar

mengitari sumbu tegak. Kecepatan putaran mengukur

kecepatan angin dan jumlah seluruh perputaran

mengitari sumbu itu memberi ukuran berapa jangkau

angin, jarak tempuh kantung tertentu udara dalam

waktu yang ditetapkan

(Foth 2008).

Variasi angin harian hanya berarti di dekat

tanah dan yang paling nyata ialah selama musim

panas. Kecepatan-kecepatan angin permukaan berada

pada suatu minimum sekitar matahari tersebut, dan

naik ke suatu maksimum pada sore hari. Pada kira-

kira 300 meter (1000 ft) di atas tanah, nilai

maksimum terjadi pada malam hari dan minimumnya

pada siang hari (Hermawan 2007).

7. Evapotranspirasi

Evaporasi adalah peristiwa berubahnya air

menjadi uap. Uap ini kemudian bergerak dari

permukaan tanah atau permukaan air ke udara. Suatu

tajuk hutan yang lebat menaungi permukaan di

bawahnya dari pengaruh radiasi matahari dan angin

17

yang secara drastis akan mengurangi evaporasi pada

tingkat yang lebih rendah (Sudarsono 2007).

Penguapan adalah proses perubahan air dari

bentuk cair menjadi bentuk gas (uap). Ada dua

macam penguapan, yaitu evaporasi (penguapan air

secara langsung dari lautan, danau, sungai) dan

transpirasi (penguapan air dari tumbuh-tumbuhan

dan lain-lain, makhluk hidup). Gabungan antara

evaporasi dan transpirasi disebut evapotranspirasi

(Wuryanto 2000).

Evaporasi adalah peristiwa berubahnya air

menjadi uap. Uap ini kemudian bergerak dari

permukaan tanah atau permukaan air ke udara.

Evaporasi merupakan penguapan yang terjadi pada

permukaan tanah. Evaporimeter yang digunakan pada

praktikum kali ini adalah evaporimeter yang

menggunakan bejana penguapan berupa panic atau

tanki yang berisi air bersih (Runtunuwu et al

2008).

Evaporasi dilaksanakan dengan cara menguapkan

sebagian dari pelarut pada titik didihnya,

sehingga diperoleh larutan zat cair pekat yang

konsentrasinya lebih tinggi. Uap yang terbentuk

pada evaporasi biasanya hanya terdiri dari satu

komponen, dan jika uapnya berupa campuran umumnya

tidak diadakan usaha untuk memisahkan komponen

komponennya. Dalam evaporasi zat cair pekat

18

merupakan produk yang dipentingkan, sedangkan

uapnya biasanya dikondensasikan dan dibuang.

Disinilah letak perbedaan antara evaporasi dan

distilasi (Ade 2010).

Evapotranspirasi adalah kombinasi dari dua

proses yaitu proses kehilangan air pada permukaan

tanah disebut evaporasi dan proses kehilangan air

dari tanaman. Selama air tersedia,

evapotranspirasi akan berlangsung pada laju

maksimum yang mungkin dan hanya tergantung pada

jumlah energi yang tersedia. Evaporasi dipengaruhi

oleh faktor meteorologi, termasuk didalamnya

radiasi surya, suhu permukaan evaporasi, selisih

tekanan uap, kecepatan angin dan turbulensi udara.

Radiasi surya merupakan sumber energi utama.

Evapotranspirasi dikendalikan oleh tiga kondisi,

yaitu kapasitas udara untuk menampung lebih banyak

uap air, jumlah energi yang tersedia dan digunakan

dalam proses evaporasi dan transpirasi sebagai

bahan laten, dan derajat turbulensi atmosfer

bagian bawah yang dibutuhkan untuk memindahkan

lapisan udara yang telah jenuh dengan uap air

dekat permukaan dan menggantinya dengan udara yang

belum jenuh. Tidak semua presipitasi yang mencapai

permukaan secara langsung berinfiltrasi kedalam

tanah atau melimpas di atas permukaan tanah.

Sebagian darinya, secara langsung atau setelah

19

penyimpanan permukaan , hilang dalam bentuk

evaporasi, yaitu proses dimana air menjadi uap

(Allen et al 2000).

Evapotranspirasi (ET) adalah ukuran total

kehilangan air (penggunaan air) untuk suatu luasan

lahan melalui evaporasi dari permukaan tanaman.

Secara potensial ET ditentukan hanya oleh unsur –

unsur iklim. Sedangkan secara aktual ET juga

ditentukan oleh kondisi tanah dan sifat tanaman

(Handoko 2008).

8. Awan

Awan adalah kumpulan butir butir air, kristal

es atau gabungan antara keduanya yang masih

melekat pada inti-inti kondensasi, yang melayang

di atmosfer.Bentuk awan di bagi 4 kelompok utama

yaitu awan tinggi, awan sedang, awan rendah dan

awan vertikal. Awan tinggi, dengan ketinggian 6-12

km jenis awannya sirus, sirokumulus dan

sirostratus. Awan sedang dengan ketinggian 2-6 km

jenis awannya altokumulus dan altostratus. Awan

rendah dengan ketinggian 0.8-2 km, jenis awannya

yaitu stratokumulus, stratus, nimbostratus. Awan

vertikal ketinggian kurang dari 2 km yaitu awan

kumulus dan kumulonimbus (Samadi 2010).

Awan merupakan kumpulan dari titik-titik air

yang demikian banyak jumlahnya dan terletak pada

titik kondensasi serta melayang-layang tinggi di

20

udara. Tiap-tiap macam awan mempunyai sifat

sendiri-sendiri mengenai kelembaban dan suhunya.

Untuk terjadinya hujan perlu adanya awan-awan

cumulus, sedangkan awan cumulonimbus mengakibatkan

hujan besar (Kartasapoetra 2008).

Adanya awan di atmosfer akan menyebabkan

berkurangnya radiasi matahari yang diterima di

permukaan bumi. Karena radiasi yang mengenai awan

oleh uap air yang ada di dalam awan akan

dipancarkan, dipantulkan, dan diserap, maka dari

tiu awan sangat berguna bagi kehidupan, agar sinar

matahari yang datang ke bumi tidak terlalu panas

(BMKG 2009).

Di daerah tropis awan maksimum pada musim

panas dan sesuai dengan curah hujan maksimum. Di

daerah pantai barat subtropik awan dan curah hujan

maksimum pada musim dingin. Di daerah pedalaman

benua variasi awan tahunan berlawanan dengan curah

hujan tahunan. Pada musim panas curah hujan

maksimum, tetapi awan minimum karena pada musim

panas awan cumulus yang bersifat lokal, sedang

pada musim dingin awan strato meliputi daerah yang

luas. Awan merupakan kumpulan dari titik –titik

air yang demikian banyak jumlahnya dan terletak

pada titik kondensasi serta melayang-layang tinggi

di udara. Awan terbagi menjadi empat macam yaitu

tinggi (pada ketinggian 7 Km dari permukaan laut,

21

contoh Cirrus), pertengahan (pada ketinggian 2-7

Km, contoh Altostratus), rendah (pada ketinggian

kurang dari 2 Km, contoh Stratocumulus),

berkembang vertikal (pada ketinggian pada 1-20 Km,

contoh Cumulus) (Sugiman dan Masri 2006).

Awan merupakan penghalang pancaran sinar

matahari ke bumi. Jika suatu daerah terjadi awan

(mendung) maka panas yang diterima bumi relatif

sedikit, hal ini disebabkan sinar matahari

tertutup oleh awan dan kemampuan awan menyerap

panas matahari. Permukaan daratan lebih cepat

menerima panas dan cepat pula melepaskan panas,

sedangkan permukaan lautan lebih lambat menerima

panas dan lambat pula melepaskan panas sehingga

apabila udara pada siang hari diselimuti oleh

awan, maka temperatur udara pada malam hari akan

semakin dingin (Ahmadi 2010).

C. HASIL PENGAMATAN

1. Radiasi Surya

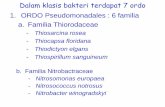

Gambar 1.1 Sunshine Recorder tipe Cambell Stokesa. Bagian-bagian utama

1) Lensa bola pejal.

1

23

45

22

2) Busur pemegang bola kaca pejal.

3) Kertas pias

4) Mangkuk tempat kertas pias.

5) Sekrup pengatur kemiringan.

b. Prinsip Kerja

1)Memasang kertas pias pada alat sunshine

recorder. Kertas pias akan terbakar jika ada

sinar matahari yang jatuh ke bola kaca. Bola

kaca ini berfungsi memfokuskan sinar yang

jatuh di atasnya sehingga dapat membakar

kertas pias yang berada di bawahnya.

2)Menghitung presentasi kertas pias yang

terbakar.

3)Menggambar kertas pias yang telah digunakan.

4)Menentukan lama penyinaran matahari dalam

satu hari pengamatan.

2. Tekanan Udara

Gambar 1.2 Barometer

a. Bagian-bagian utama

1) Jarum penunjuk

2) Skala

3) Sangkar

1

2

3

23

b. Prinsip Kerja

1) Membaca angka yang berada pada barometer,

Jarum akan menunjukkan angka yang

mengindikasikan tekanan udara di daerah

tersebut. Angka yang dibaca adalah angka

yang berada pada di baris kedua dari

pinggir, yang paling dalam (berwarna merah).

2) Melakukan pengamatan tiap 20 menit sekali

dan merekap untuk satu hari pengamatan.

24

3. Suhu Udara dan suhu Tanah

Gambar 1.3 Thermometer maximum dan minimum

a. Bagian-bagian utama

1) Termometer Maksimum

2) Termometer Minimum

3) Statif

4) Dasar statif

5) Termometer bola kering

6) Termometer bola basah

b. Prinsip kerja

1) Untuk mengetahui Suhu udara terendah dalam

suatu periode tertentu (Termometer Minimum)

dapat diketahui dengan membaca angka pada

skala bertepatan dengan ujung kanan

penunjuk.

2) Untuk mengetahui Suhu udara tertinggi dalam

suatu periode tertentu (Termometer Maximum)

3

1

2

4

56

25

dapat diketahui dengan membaca angka pada

skala yang bertepatan dengan air raksa.

Gambar 1.3.2 Thermometer maximum dan minimum tipe

six

a. Bagian-bagian Utama

1) Termometer Maksimum

2) Termomeer Minimum

b. Prinsip kerja

1) Suhu tertinggi pada termometer maksimum

dapat diketahui dengan membaca angka pada

skala yang bertepatan dengan air raksa.

2) Suhu terendah pada termometer minimum dapat

diketahui dengan membaca angka yang

bertepatan dengan ujung kanan penunjuk.

Gambar 1.3.3 Thermometer Tanah Bengkok

1

1

3 4 5 6

2

2

26

a. Bagian-bagian utama

1) Termometer tanah 0 cm

2) Termometer tanah 2 cm

3) Termometer tanah 5 cm

4) Termometer tanah 10 cm

5) Termometer tanah 50 cm

6) Termometer tanah 100 cm

7) Air raksa

8) Skala penunjuk

b. Prinsip kerja

1) Mengguanakan termometer tanah yang

prinsipnya sama dengan termometer hanya

dengan pipa kapiler yang lebih panjang dari

thermometer air raksa, sesuai dengan

kedalaman tanah yang akan du ukur suhunya.

2) Jarak antara reservoir dengan skala terendah

lebih panjang untuk mempermudah pembacaan.

3) Besarnya suhu tanah tiap kedalaman sama

seperti yang tercantum dalam termometer.

27

4. Kelembaban Udara

Gambar 1.4 Termohigrograf

a. Bagian-bagian Utama

1) Lempeng bimetal

2) Rambut

3) Sistem tuas higrograf

4) Sistem tuas termohigrograf

5) Silinder kertas grafik

6) Tabung higrograf

7) Tangkai petunjuk kelembaban udara

8) Tabung termohigrograf

b. Prinsip Kerja

1) Mambaca skala pada kertas grafik membaca

skala pada termohigrograf. Skala pada bagian

atas untuk kelembaban udara dan skala bagian

bawah untuk suhu udara.

1

372

4 6

8

5

28

5. Curah Hujan

Gambar 1.5.1 Ombrometer

a. Bagian-bagian Utama

1) Mulut penakar seluas 100 cm²

2) Corong ombrometer

3) Tabung penampung denga kapasitas curah hujan

300-500 mm

4) Kran untuk mengeluarkan air hujan tertampung

5) Gelas ukur

b. Prinsip Kerja

1) Curah hujan yang jatuh pada corong mengalir

ke tabung penampung sehingga permukaan air

naik.

2) Membuka kran yang ada kemudian menggunakan

gelas ukur sebagai penampung, dan mengukur

seberapa air yang ada.

3

1

4

2

29

Gambar 1.5.2 Ombrograf

a. Bagian-bagian utama

1) Ombrometer

2) Tabung penampung air

3) Skala petunjuk intensitas curah hujan

4) Pena petunjuk skala

5) Kertas pias

6) Pelampung

7) Drum

b. Prinsip kerja

1) Air hujan yang masuk ke dalam ombrograf

melalui corong

2) Curah hujan yang jatuh pada corong mengalir

ke tabung penampung sehingga permukaan air

naik dan mendorong pelampung dimana

sumbunya bertepatan dengan sumbu pena.

3) Pena bergerak naik turun untuk

menggambarkan grafik curah hujan pada

kertas pias. , bergeraknya kertas searah

1

4

3

2

30

putaran jam dan sesuai dengan waktu yang

ada.

4) Air hujan akan kembali keluar dari ombograf

dengan melalui celah.

6. Angin

Gambar 1.6.1 Wind vane

a. Bagian-bagian Utama

1) Batang petunjuk arah mata angin

2) Baling-baling

3) Papan

4) Empat arah mata angin

b. Prinsip Kerja

1) Angin yang berhembus akan membentur

penangkap angin sehingga akan menggerakkan

panah arah mata angin.

2) Ujung panah merupakan posisi asal dari angin

tersebut berhembus.

1

32

4

1

4

31

Gambar 1.6.2 Anemometer

a. Bagian-bagian utama

1) Tiga buah mangkok sebagai baling-baling

yang dibatasi sudut 120oPoros berputar

2) Penunjuk kecepatan angin

3) Tiang

b. Prinsip kerja

1) Angin akan mendorong ketiga corong tersebut

untuk berputar.

2) Dengan ketiga corong tersebut berputar

dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat

seberapa besar kecepatan angin.

7. Evaporasi

Gambar 1.7 Panci Evapotranspirasi

a. Bagian-bagian Utama

1) Panci

2

4

1

2

3

32

2) Still well cylinder

3) Kayu

4) Termometer

b. Prinsip Kerja

1) Pengukuran dilakukan pada permukaan air

dalam keadaan tenang didalam tabung peredam

riak (Still Well Cylinder) berbentuk silinder untuk

mencegah terjadinya gelombang air pada ujung

jarum yang digunakan untuk mengukur tinggi

permukaan air pada panci evaporimeter.

2) Batang pancing ini terletak menggantung

ditabung peredam riak sebagai petunjuk

tinggi permukaan air.

8. Awan

Gambar 1.8 Awan

a. Bagian-bagian Utama

1) Awan tebal dengan gerakan vertikal di bagian

atas

2) Berbentuk seperti bulu domba

b. Prinsip Kerja

33

1) Mengarahkan pandangan ke langit, bagi

menjadi 4 kuadran

2) Mengamati awan beserta ciri-cirinya pada

setiap kuadran, tentukan awan yang dominan

kemudian memberikan nama sesuai dengan

famili awan tersebut dan ketinggiannya.

3) Menggambar bentuk awan yang ada setiap 1 jam

sekali.

D. Pembahasan

a. Radiasi Surya

Pengamatan unsur cuaca radiasi surya ini

dilakukan di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono,

Kabupaten Karanganyar. Pengamatan radiasi surya

meliputi lama penyinaran dan intensitas radiasi.

Lama penyinaran adalah lamanya permukaan bumi

mendapat penyinaran dari matahari dalam satu

hari. Satuan lama penyinaran adalah jam/hari.

Alat yang digunakan untuk mengetahui/mengukur

lamanya penyinaran dalam satu hari adalah Sunshine

Recorder.

Selain itu dapat juga menggunakan alat

Sunshine Recorder tipe Cambell Stokes. Pada sunshine

recorder ini, kertas pias akan terbakar karena

sinar matahari yang difokuskan oleh bola kaca

pada alat ini. Semakin besar intensitas

penyinaran, maka kertas pias akan banyak yang

34

terbakar. Pada pengamatan, nampak bahwa kertas

pias tidak terbakar seluruhnya. Faktor – faktor

yang mempengaruhi radiasi surya adalah jarak bumi

ke matahari, konstanta matahari, sudut datng

sinar matahari, lamanya penyinaran, dan keadaan

atmosfer.

Intensitas cahaya matahari sangat

mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan

tanaman. Lama penyinaran juga sangat mempengaruhi

proses pertumbuhan tanaman, terutama pada proses

fotosintesis. Dengan mengamati pola penyinaran

cahaya matahari pada suatu tanaman dapat

dikembangkan dan digunakan dalam pengambilan pola

kebijakan budidaya tanaman, dan dapat mengetahui

tindakan antisipasi apabila terjadi perubahan

lama penyinaran yang tiba-tiba dan ekstrim.

Sehingga, semakin kita meneliti pengaruh cahaya

matahari terhadap tanaman dapat membuat kita

lebih mengetahui tanaman apa yang sesuai dengan

intensitas cahaya matahari yang rendah dan mana

yang cocok dengan intensitas cahaya matahari yang

tinggi.

b. Tekanan Udara

Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan

udara disebut barometer. Tinggi angka yang

ditunjukkan oleh barometer selain ditunjukkan

oleh tekanan udara pada saat itu, juga

35

dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain

seperti: altitute (tinggi tempat), latitude

(letak lintang) dan gravitasi, serta suhu udara.

Hal ini disebabkan karena gradien tekanan udara

vertikal yang tidak selalu tetap karena kerapatan

udara dipengaruhi oleh faktor-faktor: suhu, kadar

uap air di udara dan gravitasi.

Pengaruh letak lintang terhadap tekanan udara

yaitu akibat adanya gaya gravitasi yang terkecil

di khatulistiwa dan terbesar di kutub yang

menyebabkan tekanan udara di sekitar khatulistiwa

cenderung lebih tinggi dibandingkan di daerah

kutub. Kemudian pengaruh suhu atau temperatur

dalam pengukuran tekanan udara adalah apabila

suhunya naik, air raksa akan mengembang dan jika

suhunya turun air raksa cenderung menyusut,

karena itu pengukuran tekanan udara di daerah

tropis cenderung lebih tinggi.

Tekanan udara akan berpengaruh terhadap

pertumbuhan tanaman, misal pada saat pembungaan

terjadi. Tekanan udara yang tinggi akan dapat

mengugurkan bunga-bunga sehingga pembuahan tidak

akan terjadi. Hal ini akan merugikan hasil panen

terutama bagi petani buah-buahan.Tekanan udara

yang tinggi akan menggugurkan bunga-bunga

sehingga pembuahan tidak akan terjadi. Hal ini

36

sangat merugikan hasil panen, terutama bagi

petani buah-buahan.

c. Suhu Udara

Suhu merupakan derajat panas atau dingin

suatu benda atau dapat dinyatakan sebagai energi

kinetis rata-rata suatu benda. Alat yang

digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer

yang dalam satuan Celcius (0C), Reamur (0R),

Fahrenheit (0F) dan Kelvin (0K).Alat yang

digunakan untuk mengukur suhu tanah dan suhu

udara adalah termometer tanah bengkok dan

termometer maximum dan minimum. Perubahan suhu

tanah akan menaikan air raksa menunjukkan suhu

tanah pada skala tertentu.

Suhu tanah merupakan derajat panas atau

dingin pada tanah baik pada permukaan tanah

maupun pada berbagai macam kedalaman tanah yang

berbeda. Suhu tanah berkaitan dengan pertumbuhan

tanaman karena dapat mempengaruhi keaadan

perakaran dari tanaman.Suhu tanah diukur dengan

termometer biasa hanya saja dibenamkan ke dalam

tanah dengan beragam kedalaman. Pada tiap

kedalaman didapatkan nilai temperatur yang

berbeda-beda. Semakin dangkal (dekat permukaan

tanah) maka suhunya makin tinggi, sebaliknya

makin dalam (jauh dari permukaan tanah) maka

temperaturnya makin rendah. Keadaan ini dapat

37

terjadi dimungkinkan karena adanya pengaruh

cahaya matahari. Semakin dangkal maka mendapat

radiasi lebih besar dan semakin dalam radiasi

surya makin kecil yang ikut mempengaruhi

temperatur tanah. Tanah lapisan atas yang lebih

gelap juga lebih mampu menyerap sinar matahari

lebih banyak dari pada lapisan bawah sehingga

juga lebih panas.

Suhu yang diukur dalam praktikum ini adalah

suhu udara dan suhu tanah. Masing-masing suhu ini

berpengaruh terhadap besarnya vegetasi tanaman.

Suhu udara pada sangkar 1 pengukurannya dengan

menggunakan termometer bola basah dan bola

kering.

Suhu rata-rata harian terendah terjadi di

pagi hari dan tertinggi (maksimum) setelah siang

hari. Naik turunnya suhu udara dalam waktu satu

hari disebut siklus harian. Siklus tersebut

akibat dari perbandingan antara matahari dengan

radiasi bumi yang diradiasikan ke atmosfer setiap

saat dalam waktu satu hari.

Suhu tanah sangat berperan penting bagi

kelangsungan hidup tumbuhan oleh aktifitas

perakaran. Pengukuran pada praktikum kali ini

dilakukan pada kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm,

50 cm dan 100 cm. Suhu tanah rata-rata pada

kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm,50 cm dan 100

38

cm berturut-turut adalah 35.8, 37.2, 32, 35, 30

dan 31. Semakin besar kedalamannya maka suhunya

semakin kecil. Pengaruh suhu tanah pada tanaman

yaitu pada perkecambahan biji, pada aktivitas

mikroorganisme dan perkembangan penyakit tanaman.

Faktor pengaruh suhu tanah yaitu faktor eksternal

(radiasi matahari, keawanan, curah hujan, angin

dan kelembaban udara) dan internal (tekstur

tanah, struktur dan kadar air tanah, kandungan

bahan organik dan warna tanah).

Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu di

permukaan bumi ialah pengaruh ketinggian tempat,

jumlah radiasi yang diterima, pengaruh daratan

atau lautan, pengaruh angin secara tidak

langsung. Misalnya angin yang membawa panas dari

sumbernya secara horizontal, tutupan, dan tipe

tanah. Ada juga angin yang membawa dingin.

d. Kelembaban Udara

Kelembaban udara ini diukur menggunakan alat

yang bernama termohigograf. Suhu udara dan

kelembaban udara dapat langsung dibaca pada

kertas grafik yang dipasang pada alat tersebut.

Skala bagian atas untuk suhu udara dan skala

bagian bawah menunjukkan kelembaban udara.

Dalam bidang pertanian kelembaban yang besar

berpengaruh pada kondisi tanaman. Jika kelembaban

tinggi maka jamur dan penyulut tumbuh-tumbuhan

39

akan menjadi subur yang dapat menyerang tanaman,

serta akan mengakibatkan hasil sayuran dan buah-

buahan cepat membusuk. Udara lembab akan

berakibat menghambat transpirasi sehingga

mengurangi laju perpindahan larutan zat hara dari

tanah ke organ tanaman. Pada umumnya kelembaban

berlawanan dengan suhu, kelembaban maksimum pada

pagi hari dan minimum pada sore hari secara

harian.

e. Curah Hujan

Alat yang digunakan untuk mengukur curah

hujan adalah ombrograf yang mencatat secara

otomatis dan ombrometer secara manual. Pada

ombrometer besar curah hujan dapat diketahui

dengan mengukur banyaknya air hujan yang telah

tertampung digelas ukur. Prinsip kerja ombrometer

adalah curah hujan yang jatuh pada corong

mengalir ke tabung penampung sehingga permukaan

air naik dan mendorong pelampung dimana sumbunya

bertepatan dengan sumbu pena. Tangkai pena

bertinta akan ikut naik dan memberi berkas garis

pada kertas berskala, bergeraknya kertas searah

denagn putaran jarum jam dan sesuai dengan waktu

yang ada. Sedangkan pada ombrograf hanya dengan

membaca grafik pada kertas untuk mengetahui curah

hujan.

40

Air adalah faktor yang lebih penting dalam

produksi tanaman pangan dibandingakan dengan

faktor lingkungan lainnya. Tanaman pangan

memperoleh persediaan air dari akar, itu sebabnya

pemeliharaan kelembaban tanah merupakan faktor

yang penting dalam pertanian. Jumlah air yang

berlebih dalam tanah akan mengubah berbagai

proses kimia dan biologis yang membatasi jumlah

oksigen dan meningkatkan pembentukan senyawa yang

berbahaya bagi akar tanaman. Curah hujan yang

lebat dapat menggangu pembungaan dan penyerbukan.

Curah hujan memegang peranan pertumbuhan dan

produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan air

sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar

dan dilanjutkan ke bagian-bagian lainnya.

Fotosintesis akan menurun jika 30% kandungan air

dalam daun hilang, kemudian proses fotosintesis

akan berhenti jika kehilangan air mencapai

60%.Curah hujan adalah jumlah air hujan yang

jatuh di permukaan tanah selama periode tertentu

yang diukur dalam satuan tinggi di atas permukaan

horizontal apabila tidak terjadi penghilangan

oleh proses evaporasi pengaliran dan peresapan

dinyatakan sebagai tebal lapisan air yang ada di

atas permukaan tanah rata seandainya tidak ada

infiltrasi dan evaporasi, dengan satuan

milimeter. Curah hujan 1 mm berarti banyaknya

41

hujan yang jatuh di atas sebidang tanah seluas 1

m2 = 1mm x 1m2 = 0,01 dm x 100 dm2 = 1 dm3 = 1

liter. Hari hujan adalah suatu hari dimana

terkumpul curah hujan 0,5 mm atau lebih.

f. Angin

Alat yang digunakan untuk mengamati ada dua.

Pertama ada alat untuk mengamati arah angin yaitu

wind vane. Sementara yang kedua adalah untuk

mengukur kecepatan daripada angin itu yaitu

dengan menggunakan alat anemometer. Pada

anemometer ini terdapat tiga mangkok yang

menghadap ke satu jurusan dan akan berputar bila

tertiup angin. Pada p oros putara dipasang alat

pengukur kecepatan yang dapat menunjukkan angka.

Selisih angka pengamatan pertama dengan

pengamatan kedua dibagi jangka waktu pengamatan

merupakan angka rata-rata kecepatan angin dalam

waktu tertentu.

Arah angin mengacu pada dari manakah angin

itu bertiup dan dinyatakan dengan sudut kompas

atau sebutan nama penjuru angin. Sudut 0o atau

360o menunjukkan arah utara, 90o menunjukkan

timur, 180o arah selatan dan 270o arah barat.

Pembagian arah angin selanjutnya dengan sebutan

arah timur laut, tenggara, barat daya dan barat

laut. Untuk menentukkan arah angin pada praktikum

kali ini menggunakan alat penunjuk angin yang

42

disebut Wind Vane. Posisi vane yang menunjukkan

arah angin pada waktu itu.

Angin secara tidak langsung mempunyai efek

penting pada produksi tanaman pangan. Energi

angin merupakan perantara dalam penyebaran tepung

sari pada penyerbukan alamiah, tetapi angin juda

dapat menyebarkan benih rumput liar dan melakukan

penyerbuka silang yang tidak diinginkan. Angin

yang terlalu kencang juga akan menggangu

penyerbukan oleh serangga.

Angin dapat membantu dalam menyediakan karbon

dioksida yang membantu pertumbuhan tanaman,

selain itu juga mempengaruhi suhu dan kelembaban

tanah. Namun pada saat musim kemarau di beberapa

daerah di Indonesia bertiup angan fohn yang dapat

merusak karena bersifat kering dan panas. Pada

siang hari didaerah sekitar pantai, angin laut

dapat menyebabkan masalah karena angin ini

membawa butiran garam yang dapat merusak daun.

g. Evapotranspirasi

Alat yang digunakan untuk mengukur evaporasi

adalah evaporimeter. Evaporimeter yang digunakan

pada praktikum kali ini adalah evaporimeter yang

menggunakan bejana pemguapan berupa panci atau

tangki yang berisi air bersih. Dinding bejana

berwarna putih atau putih metalik, hal ini

ditunjukkan untuk mengurangi pengaruh radiasi.

43

Bantalan kayu yang di gunakan sebagai alas panci

evaporimeter di gunakan untuk menghilangkan

pengaruh suhu tanah terhadap panci evaporimeter

karena balok kayu bersifat isolator sehingga

tidak dapat menghantarkan panas.

Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan

bumi ke atmosfer. Proses evapotranspirasi sangat

penting dalam siklus hidrologi dan CWR (Crop Water

Requirement = banyaknya air yang dibutuhkan

tanaman untuk tumbuh). Pada pengamtan kali ini

untuk mengamati besarnya evaporasi, menggunakan

panci evaporimeter. Berbentuk silinder terbuka

dengan lapisan berwarna perak untuk memantulkan

cahaya dan berisi air sebagai indicator

terjadinya evaporasi pada daerah tersebut.

Nilai evaporasi merupakan selisih tinggi

permukaan dari dua kali pengukuran setelah nilai

curah hujan diperhitungkan apabila pada waktu

pengukuran terjadi hujan. Sehingga secara tidak

langsung evaporimeter berhubungan dengan

ombrometer. Perhitungan evaporasi (Eo) :

a. Bila tidak terjadi hujan

Eo = (P0-P1) mm

b. Bila terjadi hujan

Eo = (P0-P1) + x mm

c. Bila hujan sangat lebat sehingga panci terisi

air sampai tumpah atau meluap maka pengukuran

44

penguapan tidak dapat dilakukan dan diberi

tanda ’x’ pada angka pencatatan.

Keterangan :

Eo : Evaporasi

P0 : tinggi permukaan air di awal periode

P1 : tinggi permukaan air di akhir periode

X : besarnya curah hujan

Pengukuran dilakukan pada permukaan air dalam

keadaan tenang didalam tabung peredam riak (Still

Well Cylinder). Still Well Cylinder merupakan silinder

untuk mencegah terjadinya gelombang air pada

ujung jarum atau batang pancing pengukur

micrometer yang digunakan untuk mengukur tinggi

permukaan air pada panci evaporimeter. Keuntungan

penggunaan batang pancing berskala (mikrometer)

ini adalah pengukuran dapat dilakukan lebih cepat

dan mudah, dapat digeser turun atau naik dengan

memutar sekrupnya. Batang pancing pengukur ini

terletak menggantung ditabung peredam riak.

Sebagai penunjuk tinggi permukaan air adalah

ujung pancing yang dibuat runcing. Kelemahannya

terkadang pengamat tidak mengembalikan tinggi

permukaan air dengan cermat sesuai ketentuannya

sehingga proses penguapan berlangsung pada volume

air yang tidak tetap.

Evapotranspirasi ini terjadi bila ada energi

dari matahari yang diperlukan untuk mengubah air

45

dari fase cair menjadi gas dan adanya difusi

setelah uap air terbentuk yang disertai dengan

proses perpindahan atau pengangkutan dari

permukaan yang berevaporasi ke atmosfer sehingga

diperlukan bantuan angin (turbulensi). Faktor

yang mempengaruhi evapotranspirasi antara lain:

suhu udara, angin, tekanan uap ke atmosfer,

kualitas air dan sifat serta bentuk permukaan.

Meningkatnya suhu udara maka energi kinetik

molekul airnya bertambah sehingga lepas dari

permukaan air, dengan kecepatan angin yang tinggi

maka laju evapotranspirasinya bertambah sampai

batas tertentu. Tekanan uap air ke atmosfer yang

rendah mengakibatkan proses evapotranspirasi

lebih cepat. Evapotranspirasi penting sebagai

unsur dari siklus hidrologi dan sebagai penyedia

air yang dapat mencukupi tubuh tumbuhan sepanjang

waktu.

h. Awan

Awan adalah gumpalan uap air yang terapung di

atmosfer. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui

bahwa jenis awan pada hari tersebut yaitu strato

cumulus pada ketinggian tertentu. Dan warnanya

putih dan putih abu-abu. Awan mempengaruhi nilai

intensitas radiasi surya karena dengan adanya

awan menghalangi pancaran sinar ke bumi.

Klasifikasi awan adalah sebagai berikut:

46

a. Famili awan tinggi: cirrus, cirro cumulus, dan

cirrostratus

b. Famili awan sedang: altocumulus dan

altostratus

c. Famili awan rendah: stratus, nimbo stratus dan

stratocumulus

d. Famili awan tumbuh vertical: cumulus; cumulus

nimbus dan nimbo stratus

Awan merupakan kumpulan uap air dari proses

penguapan dari bumi dan tanaman. Dalam Siklus

hidrologi, awan memegang peranan penting untuk

menampung uap air. Kesimpulannya awan berperan

penting dalam putaran air di bumi yang

dimanfaatkan oleh manusia.

Siklus hidrologi merupakan siklus air yang

paling tua terbentuk di muka bumi, bahkan

merupakan siklus yangpertama terbentuk di bumi.

Air laut, danau, sungai yang terdapat dipermukaan

bumi menguap (evaporasi) karena panas matahari,

termasuk juga air yang terdapat dalam tumbuhan

(transpirasi), hewan dan manusia (respirasi) juga

mengalami penguapan. Selanjutnya uap tersebut

masuk dalam atmosfera menjadi awan. Awan

mengalami kondensasi, sehingga terjadilah titik

air hujan (presipitasi) dan dengan garfitasi bumi

titik air jatuhke bumi baik di daratan maupun di

lautan. Air hujan yang jatuh di daratan sebagian

47

masuk ke dalam tanah (infiltrasi) dan mengalami

perasapan ke dalam tanah (perkolasi) menjadi air

tanah, sebagain lagi mengalir dipermukaan tanah

(runoff). Air tanah maupun air permukaan mengalir

mengikuti grafitasi bumi menuju daratanyang lebih

rendah, baik melalui air bawah tanah maupun

sungai-sungai. Dalam perjalanannya menuju laut

ataudaerah yang paling rendah, air mengalami

penguapan termasuk laut, sungai, danau, sehingga

siklus hidrologi kembali terjadi, demikian

seterusnya tanpa henti.

Menurut pengamatatn awan yang dilakukan oleh

kelompok kami (kelompok 30) yang kami ambil di

tempat praktikum agroklimatalogi yaitu di

Jumantono termasuk ke dalam tipe awan

Cumulonimbus karena yang kami lihat dengan mata

telanjang, karena awannya besar, padat dan

meluar, puncaknya menyerupai gunung dan menara

yang besar atau seperti cengger ayamdengan warna

yang gelap.

48

E. KOMPREHENSIF

Radiasi surya dipengaruhi jarak bumi dari

surya, intensitas radiasi surya dan jumlah hari.

Radiasi matahari yang diterima oleh bumi kita

(energi matahari) akan diterima dengan cara diserap

oleh aerosol dan awan di atmosfer bumi yang akhirnya

menjadi panas, ditangkis oleh atmosfer (gas-gas dan

aerosol-aerosol), dalam hal ini radiasi ditangkis

dan disebarkan ke segala penjuru, radiasi yang tidak

tertangkis maupun terserap oleh atmosfer, sampai ke

permukaan bumi,dan radiasi yang sampai ke permukaan

bumi yang tidak direfleksi, akan diserap oleh bumi.

Makin tinggi matahari sinar yang diterima makin

banyak sehingga semakin siang, kertas pias yang

terbakar semakin panjang. Hari makin panjang maka

radiasi matahari juga semakin banyak. Kondisi awan

juga mempengaruhi sinar matahari yang sampai ke

bumi. Bila tidak berawan maka sinar matahari yang

sampai ke bumi kurang lebih 66%, bila berawan kurang

lebih 17% dan berawan tipis 48%. Pada saat

pengamatan kondisi awan mayoritas berawan dan agak

tebal karena itu intensitas matahari besarnya 0 %

dalam 1 hari sehingga kertas pias yang terbakar juga

pendek. Dengan intensitas radiasi yang kecil maka

panas matahari hampir tidak ada yang sampai ke bumi

sehingga tanaman kekurangan cahaya matahari dan

tidak dapat melakukan fotosintesis.

49

Tekanan udara suatu wilayah, dipengaruhi

ketinggian wilayah tersebut. Makin tinggi suatu

tempat maka tekanannya semakin rendah. Hal ini

disebabkan karena kerapatannya rendah dan kolom

udara yang makin pendek. Kelembaban relatif di suatu

tempat dipengaruhi oleh kondisi suhu udara dan

kandungan uap air aktual yang ditentukan oleh

ketersediaan air di tempat tersebut. Umumnya

distribusi kelembaban tinggi di pusat-pusat tekanan

rendah. Makin rendah suhu udara makin besar

kapasitas udara menampung uap air, sehingga suhu

siang hari lebih tinggi daripada suhu malam hari,

maka berdampak pada distribusi kelembaban siang hari

yang lebih kecil dibanding malam hari.

Cuaca dan iklim merupakan dua kondisi yang

hampir sama tetapi berbeda pengertian khususnya

terhadap kurun waktu. Cuaca merupakan bentuk awal

yang dihubungkan dengan penafsiran dan pengertian

akan kondisi fisik udara sesaat pada suatu lokasi

dan suatu waktu. Iklim merupakan kondisi lanjutan

dan merupakan kumpulan dari kondisi cuaca yang

kemudian disusun dan dihitung dalam bentuk rata-rata

kondisi cuaca dalam kurun waktu tertentu.

Proses terjadinya cuaca dan iklim merupakan

kombinasi dari variabel-variabel atmosfer yang sama

50

yang disebut unsur-unsur iklim. Unsur-unsur iklim

ini terdiri dari radiasi surya, suhu udara,

kelembaban udara, awan, presipitasi, evaporasi,

tekanan udara dan angin. Unsur-unsur ini berbeda

dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang

disebabkan oleh adanya pengendali-pengendali iklim.

Pengendali iklim atau faktor yang dominan menentukan

perbedaan iklim antara wilayah yang satu dengan

wilayah yang lain adalah posisi relatif terhadap

garis edar matahari (posisi lintang), rotasi dan

revolusi bumi, topografi, gerakan massa regional,

pusat tekanan tinggi dan rendah, keberadaan lautan

atau permukaan airnya termasuk posisi wilayah

terhadap lautan, pola arah angin, rupa permukaan

daratan bumi, dan kerapatan dan jenis vegetasi.

Suhu tanah dipengaruhi oleh radiasi surya,

kondisi awan, curah hujan, suhu udara, angin dan

kelembaban udara. Suhu tanah berbanding lurus dengan

intensitas radiasi, suhu udara, angin dan kelembaban

udara. Temperatur udara terdingin terjadi pada pagi

hari sebelum matahari terbit, kemudian berangsur-

angsur naik seiring besarnya radiasi matahari dan

mengalami penurunan kembali hingga matahari

terbenam. Temperatur akan terus menurun sampai

matahari terbit lagi. Semakin dangkal (dekat

permukaan tanah) maka suhunya makin tinggi karena

mendapatkan radiasi yang lebih besar, sebaliknya

51

makin dalam (jauh dari permukaan tanah) maka

temperaturnya makin rendah. Keadaan ini dapat

terjadi dimungkinkan karena adanya pengaruh cahaya

matahari. Warna tanah lapisan atas yang lebih gelap

juga lebih mampu menyerap sinar matahari lebih

banyak dari pada lapisan bawah sehingga suhu lebih

tinggi. Suhu makin menurun dengan bertambahnya

lintang. Semakin tinggi suhu maka akan menurunkan

derajat kelembaban. Sedangkan suhu udara memberikan

pengaruh terhadap fase reproduksi Suhu udara pada

pagi hari rendah, namun akan bertambah tinggi dengan

adanya penyinaran matahari. Sore hari, suhu udara

akan rendah kembali.

Unsur-unsur iklim juga berpengaruh pada tanaman.

Radiasi surya dan kelembaban udara mempengaruhi

fotosintesis. Laju fotosintesis akan meningkat

seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi surya

sampai titik tertentu. Karena pada proses tersebut

terlibat juga reaksi–reaksi biokimia yang melibatkan

enzim, sedangkan enzim bekerja dengan baik pada suhu

yang optimal. Enzim itu sendiri akan rusak apabila

suhu lingkungannya terlalu tinggi. Sedangkan

pengaruh kelembaban udara pada proses fotosintesis

adalah semakin lembab udara maka proses fotosintesis

makin lambat. Angin mempengaruhi transpirasi dan

pemasukan CO2.

52

Cuaca dan iklim muncul setelah berlangsung suatu

proses fisik dan dinamis yang kompleks yang terjadi

di atmosfer bumi. Kompleksitas proses fisik dan

dinamis di atmosfer bumi ini berawal dari perputaran

planet bumi mengelilingi matahari dan perputaran

bumi pada porosnya. Pergerakan planet bumi ini

menyebabkan besarnya energi matahari yang diterima

oleh bumi tidak merata, sehingga secara alamiah ada

usaha pemerataan energi yang berbentuk suatu sistem

peredaran udara, selain itu matahari dalam

memancarkan energi juga bervariasi atau berfluktuasi

dari waktu ke waktu. Perpaduan antara proses-proses

tersebut dengan unsur-unsur iklim dan faktor

pengendali iklim menghantarkan kita pada kenyataan

bahwa kondisi cuaca dan iklim bervariasi dalam hal

jumlah, intensitas dan distribusinya.

Evapotranspirasi dipengaruhi oleh radiasi surya,

suhu, kelembaban, angin dan tekanan udara. Semakin

besar intensitas radiasi surya maka semakin tinggi

suhu dan evapotranspirasi semakin meningkat.

Evapotranspirasi dipengaruhi beberapa faktor.

Semakin besar radiasi surya yang diterima bumi maka

evapotranspirasi semakin besar pula. Besarnya

evapotranspirasi sebanding dengan besarnya suhu

udara, karena itu pada siang hari evapotranspirasi

semakin besar. Kondisi awan yang tipis atau tidak

berawan, evapotranspirasi yang terjadi besar

53

sedangkan makin tebal awan maka evapotranspirasi

yang terjadi makin kecil. Makin cepat angin, maka

penguapan makin cepat. Jika tekanan udara di atas

permukaan air rendah, penguapan menjadi lebih besar.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari pengamatan praktikum agroklimatologi dapat

disimpulkan bahwa:

a. Komponen cuaca dan iklim dipengaruhi oleh

radiasi surya, tekanan udara, suhu (suhu udara

dan suhu tanah), ph dan kelembapan, curah

hujan, angin, evapotranspirasi, dan awan.

1) Radiasi surya

Radiasi surya adalah sesuatu yang

menyebar ke arah luar dari suatu sumber,

yang dimana sumber utamanya adalah matahari.

2) Tekanan Udara

Tekanan udara bekerja ke segala jurusan

dan tidak tetap. Jika berada di permukaan

atas maka tekanannya semakin rendah.

3) Suhu (suhu tanah dan suhu udara)

Suhu tanah memberikan pengaruh yang

lebih baik dalam hal pertumbuhan tanaman.

Sedangkan suhu udara memberikan pengaruh

terhadap fase reproduksi.

4) Kelembaban udara

54

Kelembaban adalah konsentrasi uap air di

udara dan dapat diekspresikan dalam

kelembaban absolut, kelembaban spesifik atau

kelembaban relatif.

5) Curah hujan

Curah hujan merupakan jumlah air hujan

yang jatuh di permukaan tanah dimana

bervariasi dari tempat yang satu ke tempat

yang lain, dari musim ke musim pada tempat

yang sama dan dari waktu hujan yang berbeda.

55

6) Angin

Angin merupakan komponen penting dalam

mengatur suhu dan kelembaban udara. Angin

bergerak berdasarkan arah mata angin dan

sudut yang terdapat pada kompas.

7) Evapotranspirasi

Evapotranspirasi adalah proses perubahan

air dari bentuk cair menjadi gas dan

perpindahannya dari suatu permukaan benda

ke atmosfer dan ini terjadi pada tanaman.

8) Awan

Awan merupakan gambaran nyata proses

fisika yang terjadi di atmosfer yang

dimana menjadi indikator kondisi cuaca

yaitu sumber presipitasi dan pengendali

neraca panas.

b. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur

unsur-unsur cuaca :

1) Sunshine Recorder merupakan alat untuk

mengetahui lamanya penyinaran.

2) Barometer digunakan untuk mengukur

tekanan udara

3) Termometer minimum digunakan untuk

mengetahui suhu terendah dalam suatu

periode.

56

4) Termometer maximum digunakan untuk

mengetahui suhu tertinggi dalam suatu

periode.

5) Termohigrograf untuk mengetahui

kelembaban udara dan suhu udara

6) Anemometer digunakan untuk mengukur

kecepatan angin

7) Evaporimeter untuk mengetahui besarnya

evapotranspirasi

8) Termometer bola basah dan bola kering

untuk mengetahui kelembaban relative.

9) Termometer tanah bengkok untuk mengukur

suhu tanah.

10) Ombrometer untuk mengetahui curah hujan

secara manual.

11) Ombrogarf untuk mengetahui curah hujan

secara otomatis.

12) Wind vane untuk mengetahui arah angin.

2. Saran

Saran dalam praktikum agroklimatologi

khususnya pada praktikum acara pengamatan

unsur-unsur cuaca diharapkan para praktikan

mampu mengetahui unsur cuaca dan mengetahui

macam alat pengukur tiap unsur tersebut beserta

cara pengunaanya.Untuk proses berjalannya

praktikum agroklimatologi acar pengamatan

57

unsur-unsur cuaca ini diharapkan persediaan

segala alat peralatan dan pendukung praktikum

lebih diperhatikan sehingga pratikum dapat

berjalan dengan lancar. Kerusakan pada alat-

alat mengakibatkan praktikum mengalami ganguan

dan hambatan karena tidak dapat mengetahui cara

penggunaanya.

58

DAFTAR PUSTAKA

Ade, Elbani. 2010. Simulasi Unjuk Kerja Sistem KendaliPID Pada Proses Evaporasi Dengan Sirkulasi Paksa.Jurnal EKHA. Vol 2. Universitas TanjungpuraPontianak.

Ahmadi, Syiham Al. 2010. Faktor-faktor yangMempengaruhi Perbedaan Suhu Udara (Temperatur).http://www.syiham.co.cc diakses pada tanggal 8 November2014.

Allen et al. 2000. Penguapan udaara maksimal pada wilayah dengancurah hujan tinggi. Jurnal Penguapan Udara, Vol. 1, No.2, 2000:125-132. PT Widjaya Karma. Bekasi

BMKG. 2009. http://www.bmkgjateng.com. Diakses padatanggal 8 November 2014. Diakses Hari Minggu pukul16.30

Foth, Henry D. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Tanah edisi ke-7. GadjahMada University Press. Yogyakarta.

Hanum, C. 2009. Penuntun Praktikum Agroklimatologi. ProgramStudi Agronomi, Fakultas Pertanian, UniversitasSumatera Utara, Medan.

Hardjodinomo, S. 2007. Ilmu Iklim dan Pengairan. Binacipta.Bandung.

Hasan, U. 2007. Dasar Meterorologi Pertanian 2. SurunganJakarta.

Hermawan. 2007. Pengaruh Kecepatan Angin dengan KeadaanSekitar. Jurnal Lingkungan 23 (3) : 221-234.

Jason. 2010. Yang Dimaksud Kelembaban Udara. www. Answers.yahoo.com.

Kartasapoetra, A.G. 2008. Klimatologi : Pengaruh iklim TerhadapTanah dan Tanaman Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.

Koesmaryono, Yonny. 2008. Kapita Selekta Agroklimatologi.

Bogor. IPB.

Koestoer, R. A., 2003. Perpindahan Kalor untuk MahasiswaTeknik. Salemba Teknika, Jakarta.

59

Koestoer, R. A., 2003. Perpindahan Kalor untuk MahasiswaTeknik. Salemba Teknika, Jakarta.

Lakitan, Benyamin. 2002. Dasar-dasar Klimatologi, RajaGrafindo Persada,Null.

Leonheart, 2010. http://taufikanugrah.blogspot.com/2010/04/unsur-unsur-cuaca-dan-iklim.html Diakses pada Hari Minggu, 8 November 2014.

LIPI. 2008. Agroklimatologi – Alat dan Prinsip Kerja. http://www.lipi.go.id Diakses pada hari Minggu,15 Mei 2011.

Lizenhs. 2010. http://lizenhs.wordpress.com. Diakses padatanggal 8 November 2014.

Pitts, D. R., and L. E. Sissom, 2001. Theory and Problemsof Heat Transfer. Second Edition

Purwoko. Dkk. 2009. Physic For Senior High School Year X.Semarang: Yudhistira

Runtunuwu 2008. Validasi Model PendugaanEvapotranspirasi : Upaya Melengkapi Sistem DatabaseIklim Nasional. JurnalTanah dan Iklim No. 3 Vol. 27: 8 – 9.

Samadi. 2010. Geography For Senior High School Year X.Semarang: Yudhistira.

Soekardi.2008. Penuntun Praktikum Agroklimatologi. ProgramStudi Agronomi, Fakultas Pertanian, UniversitasSumatera Utara, Medan.

Soemarto, S. D. 2008. Hidrolisa Teknik. Usaha Nasional.SurabayaSoemarto, S. D. 2008. Hidrolisa Teknik. Usaha Nasional.Surabaya.Sudarsono. 2007. Landasan Pemahaman Fisika Atmosfer dan

Unsur-unsur Iklim. Jurnal Klimatologi Dasar, V (2) : 83-96.

Sugiman dan Masri.JURNAL TEKNIK MESIN . Vol. 8, No. 2,Oktober 2006: 49-56

TT. Glen & HH. Lyle. 2008. Pengantar Iklim. Yogyakarta:Gajah Mada University Press

60

Vink, G.J. 2007. Dasar-Dasar Usaha Tani di Indonesia. PT.Midas Surya Grafindo. Jakarta.

Willson, E. M. 2006. Hidrologi Teknik. ITB Bandung.Bandung.

Wisnubroto, Soekardi, dkk. 2007. Asas-Asas MeteorologiPertanian. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Wuryanto dkk 2000. Agroklimatologi. USU Press. MedanWuryatno. 2009. Klimatologi Dasar. PT Dunia Pustaka Jaya.

Jakarta.

II. PENGAMATAN UNSUR-UNSUR CUACA SECARA OTOMATIS

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Iklim adalah rata - rata dari pergantian

atau keadaan cuaca dalam wilayah yang luas dan

jangka waktu yang lama (perhitungan jangka waktu

± 30 tahun). Terjadinya iklim yang bermacam-macam

di muka bumi, disebabkan oleh rotasi dan revolusi

bumi berdasar letak lintang dan ketinggian suatu

tempat (keadaan ini menyebabkan suhu udara di

wilayah lintang rendah atau wilayah khatulistiwa

lebih panas dibanding wilayah lintang tinggi atau

wilayah kutub). Sedangkan cuaca adalah keadaan

udara pada tempat yang sempit dan dalam jangka

waktu yang pendek dan merupakan hasil dari proses

kimia yang dapat berubah. Unsur-unsur cuaca dan

iklim yang diamati pada praktikum di antaranya

adalah radiasi surya, tekanan udara, suhu tanah

dan udara, kelembaban tanah dan udara, curah

hujan, angin, evaporasi, dan awan.

Unsur-unsur dari cuaca dan iklim tersebut

memiliki pengaruh terhadap dunia pertanian, salah

satunya dalam hal penurunan dan peningkatan hasil

produksi. Walaupun kondisi suatu lahan pertanian

subur dan dirawat dengan perawatan maksimal,

namun jika iklim dan cuacanya buruk maka hasil

produksi juga tidak akan normal bahkan cenderung

38

39

gagal. Masa bercocok tanam juga dipengaruhi oleh

maju mundurnya musim, baik musim kemarau maupun

musim hujan.

Di Indonesia pengetahuan tentang cuaca dan

iklim sangatlah penting karena sering kali

terjadi penyimpangan permulaan musim penghujan

yang kemudian sangat mempengaruhi kegiatan

pertanian di Indonesia. Oleh sebab itu pengetahuan

tentang iklim dan cuaca sangatlah diperlukan untuk

memungkinkan dilakukannya eksplorasi potensi iklim

untuk perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi

produksi. Selain itu, pengetahuan akan cuaca dan

iklim juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar

strategi penyusunan rencana dan kebijakan

pengelolaaan usaha tani (pola tanam, irigasi,

pemupukan, tindakan modifikasi, shelterbelt dan

lainnya).

2. Tujuan Praktikum

Acara pengamatan unsur cuaca ini dilaksanakan

dengan tujuan :

Mengetahui pengamatan unsur cuaca dan iklim

menggunakan alat dan pengamat cuacaotomatis (AWS =

Automatic Weather Station).

3. Waktu dan Tempat Peraktikum

40

Acara pengamatan unsur-unsur cuaca dengan AWS

dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 November

2014. Bertempat di Stasiun Klimatalogi, desa

Sukosari, kecamatan Jumantono, Karanganyar (untuk

mengetahui alat sensor unsur-unsur cuaca)

sedangkan server ada di laboratorium Pedologi

fakultas Pertanian UNS.

B. TINJAUAN PUSTAKAStasiun klimatologi pertanian merupakan

stasiun meteorologi pertanian yang mampu

menyelenggarakan pengamatan cuaca dan biologi dalam

jangka waktu yang panjang dan teratur.Penempatan

stasiun klimatologi harus ada pada setiap titik

jaringan pengamatan internasional secara mantap.

Minimal dalam jangka waktu 10 tahun tidak boleh

dipindahkan. Oleh karena itu,dalam penentuan

lokasinya harus tepat, yaitu lokasi yang mewakili

lingkungan alam yang tidak mudah berubah sehingga

data yang diperoleh dapat terjamin (Suprayogi 2003).

Alat pemantau digital khususnya dibidang

cuaca, yang merupakan kunci dari penyampaian

informasi yang cepat dan akurat ke masyarakat yang

sifatnya secara rutin. AWS (Automatic Weather

Station) merupakan alat pemantau cuaca digital. Alat

ini dilengkapi dengan berbagai sensor meteorologi

dan peralatan komunikasi dan diciptakan untuk

bekerja dilokasi naupun pada kondisi dimana tidak

41

membutuhkan tenaga operator dan tidak bergantung

kepada sumber listrik perumahan (Cahaya 2009).

AWS merupakan seperangkat pengukur anasir

iklim yang bekerja secara otomatis dan terpadu. AWS

dipasang dalam sebuah stasiun meteorologi. Stasiun

meteorologi pertanian adalah suatu tempat yang

mengadakan pengamatan secara terus menerus mengenai

keadaan fisik dan lingkungan atmosfer serta

pengamatan tentang keadaan biologi dari tanaman dan

obyek pertanian lainnya. Dalam hubungan yang lebih

luas, keberadaan stasiun ini sangat penting mencakup

hal-hal yang terkait dengan penetuan ketersediaan

air baik jumlah maupun intensitasnya, penentuan

misim tanam,laju pertumbuhan dan hasil panen,

kebutuhan air irigasi, peramalan terhadap

perkembangan populasi hama dan penyakit, prasyarat

kondisi iklim bagi pertumbuhan dan produksi optimum

suatu tanaman (Chow 2000).

Pengamatan data melalui AWS (Automatic Weather

Station) dapat dilakukan dengan menggunakan PC

(Program Cumulus) serta media pengiriman data

seperti modem dan pesawat telepon atau media

internet. Melalui sistem yang demikian pengkajian

klimatologi dapat dengan lebih mudah dan cepat

dilakukan. Secara terpadu, AWS (Automatic Weather

Station) mengamati unsur-unsur cuaca seperti

42

kecepatan angin, radiasi matahari, suhu dan

kelembaban angin, serta curah hujan (Neufert 2000)

AWS (Automatic Weather Stations) merupakan suatu

peralatan atau sistem terpadu yang di disain untuk

pengumpulan data cuaca secara otomatis serta di

proses agar pengamatan menjadi lebih mudah. AWS ini

umumnya dilengkapi dengan sensor, RTU (Remote

Terminal Unit), Komputer, unitLED Display dan bagian-

bagian lainnya. Sensor-sensor yang digunakan

meliputi sensor temperatur, arah dan kecepatan

angin, kelembaban, presipitasi, tekanan udara,

pyranometer, net radiometer. RTU (Remote Terminal Unit)

terdiri atas data logger dan backup power, yang

berfungsi sebagai terminal pengumpulan data cuaca

dari sensor tersebut dan di transmisikan ke unit

pengumpulan data pada computer (Farensa 2012).

Adapun beberapa sensor yang terdapat pada AWS,

diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Wind Speed ( Kecepatan Angin)

Sensor ini berfungsi untuk mengukur kecepatan

angin yang bergerak secara horisontal. Di dalam

tubuh sensor, sebuah magnet berotasi memproduksi

satu medan magnet penggerak yang membuka dan

menutup sebuah reed switch dua kali setiap

putaran. Data logger menghitung perputaran buka

tutup ini dan mengukur kecepatan angin melalui

jumlah putaran buka tutup perdetiknya. Sensor

43

kecepatan angin terbuat dari stainless steel yaitu

campuran logam aluminium yang dianodakan.

2. Wind Direction (Arah Angin)

Alat ini berfungsi sebagai sensor arah angin

yang seraah horisontal. Arah angin diukur dari

arah utara kompas dengan gerak searah jarum jam.

Rakitan baling-balingnya terdiri dari dua baling-

baling diimbangi oleh penunjuk tahan kerat. Saat

rakitan baling-baling bergerak sesuai arah angin,

presisi potensiometer di dalam sensor mengubah

muatan listriknya. Pemasok data mengukur hambatan

listrik ini dan menentukan posisi baling-baling

berdasarkan pembacaan tersebut.

3. Solar Radiation (Radiasi Matahari)

Alat ini berperan sebagai sensor pengukur

radiasi sinar matahari dengan satuan pengukuran

watt per meter persegi. Radiasi sinar matahari

menyebabkan silikon fotosel menggerakkan tegangan

yang berbanding lurus dengan radiasi matahari.

Pemasok data mengukur tegangan dan mencatat

pembacaan dalam W/m2. Sensor radiasi cahaya

matahari terbuat dari baja anti karat yaitu logam

campuran aluminium yang diberi muatan anoda.

4. Relative Humidity (Kelembaban Nisbi)

Merupakan sensor kelembaban nisbi ini

mengukur muatan lembab pada udara. Kelembaban

nisbi adalah kelembaban sebenarnya sebagai

44

prosentase dari kelembaban maksimum (udara yang

terlembabkan dengan air) saat suhu kamar atau

sekitarnya. Kelembaban diukur dengan menggunakan

sensor film dari polimer yang tipis.

5. Air Temperature (Suhu Udara)

Berfungsi sebagai pengukur suhu udara dengan

menggunakan Platinum Resistance Termometer (PRT).

Sensor ini dipasang di dalam sebuah layar radiasi

yang terlindungi untuk meminimalisir efek-efek

hujan dan radiasi matahari. Hambatan listrik PRT

berubah seiring berubahnya suhu dan pemasok data

dalam mengukur hambatan ini untuk menghitung suhu.

6. Soil Temperature (Suhu Tanah)

Berfungsi sebagai sensor yang mengukur

temperatur suhu tanah pada posisi dalam profil

tanah dimana satelit ditanam. Sensor ini bertipe

termistor yang dibungkus dalam sebuah satelit

stainless stell. Resistensi elektris termistor

berubah seiring berubahnya temperatur dan pemasok

data mengukur resistensi ini untuk menghitung

temperaturnya. Sensor temperatur tanah ini terbuat

dari stainless stell.

7. Raingauge (Curah Hujan)

Merupakan sensor ini mengukur hujan

menggunakan metode ember terbalik. Hujan

dikumpulkan melalui sebuah celah atau lubang

45

berukuran tertentu dan disalurkan ke ember

terbalik yang dibagi saat jumlah curah hujan

sebesar 0,2 mm terkumpul. Ember akan terbalik atau

tumpah sampai kosong. Gerakan ini menutup sebuah

reed switch yang mengirimkan sinyal listrik ke

pemasok data. Belahan ember yang lain kemudian

terisi dan proses ini akan terulang kembali.

Pemasok data mengjitung sinyal listrik untuk

mencatat jumlah curah hujan. Sensor curah hujan

terbuat dari fiberglass dan cetakan plastik yang

terinjeksi.

8. Barometric Pressure (Tekanan Barometer)