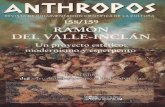

La resurrección de Valle-Inclán: primera recepción de La corte de los milagros

Transcript of La resurrección de Valle-Inclán: primera recepción de La corte de los milagros

DOCUMENTACIÓN

LA RESURRECCIÓN DE VALLE-INCLÁN: PRIMERA RECEPCIÓN DE

LA CORTE DE LOS MILAGROS

AMPARO DE JUAN BOLUFER Universidad de Santiago de Compostela

El 18 de abril de 1927 sale de las prensas de la imprenta madrileña Rivadeneyra la primera edición en libro de La corte de los milagros de Ramón del Valle-lnclán. Este trabajo tiene como objeto el estudio de la recepción de la novela a finales de los años veinte a través del análisis de un conjunto variado y heterogéneo de reseñas, las cuales abarcan desde la salutación gozosa por la sensacional novedad literaria a la recensión clásica, desde un panorama de la trayectoria literaria del escritor a un estudio de estilo. 1 En todo caso son críticas claramente elogiosas en su ·gran mayoría. Valle-lnclán a estas alturas de 1927 tiene un reconocimiento indiscutible como escritor.

Se presenta un problema metodológico a la hora de plantear un estudio de la recepción de La corte de los milagros derivado de su peculiar historia textual, pues se deberían distinguir varias recepciones: la de los textos sueltos de carácter breve publicados de forma independiente, la de la primera edición en la prensa argentina, la de la primera edición en libro madrileña, la segunda edición en libro y finalmente la de la edición republicana de El Sol. Asimismo La corte de los

115/ 673

116/ 674 ALEC 29.3 (2004)

milagros forma parte de una amplio proyecto del escritor en el que se integra la novela iVíva mi dueño! y otros textos editados en diversas formas. La complicada génesis y evolución de la obra y del proyecto han sido estudiadas por Speratti-Piñero, Schiavo, Tasende-Grabowski y Serrano ("La corte"). El primer fragmento de El Ruedo Ibérico es el titulado Cartel de ferias. Cromos isabelinos (La Novela Semanal, 10 de enero de 1925). La peculiaridad de este episodio es que se incluye en iViva mi dueño! y no en La corte de los milagros, primera novela de la serie. El primer pre-texto realmente de La corte de los milagros es Ecos de Asmodeo. Novela (La Novela Mundial, 23 de diciembre de 1926), que se corresponde con el Libro Segundo de La corte de los milagros. El hecho más interesante y destacado de la génesis de la novela es, sin embargo, su publicación en La Nación de Buenos Aires en 37 entregas entre el 10 de enero y el 15 de febrero de 1926, es decir, un año antes de su aparición madrileña como libro (Serrano, "La corte"). Otro pre-texto, titulado "El Coto de los Carvajales," apareció en el Heraldo de Madrid del 28 de marzo de 1927 al 20 de abril del mismo año, justo antes de la publicación en libro el 18 de abril (Serrano, El Coto). Por otro lado, Estampas isabelinas. La Rosa de Oro fue editado por las mismas fechas (La Novela Mundial, 21 de abril de 1927) y la segunda edición de La corte de los milagros vio la luz el 18 de agosto de 1927. A continuación se publicaron una serie de episodios relacionados con iViva mi dueño/2 (editado el 23 de octubre de 1928), y Baza de espadas, 3 además de "Un bastardo de narizotas. Página histórica. "4 A finales de 1931 El Sol acoge en sus páginas el proyecto valleinclaniano.5 Finalmente apareció una nueva versión de "Un bastardo" publicada como "Correo diplomático" (Ahora, 13-3-1933 y 20-3-1933) y, por último, "El trueno dorado," de manera póstuma (Ahora, del 19-3-1936 al 23-4-1936).

Varias conclusiones se pueden establecer después de este recorrido. La primera de ellas es que el análisis de la recepción de La corte de los milagros debería encuadrarse en un estudio más amplio de la acogida crítica a El Ruedo Ibérico. Se puede comprobar en este sentido que algunas reseñas revisan La corte de los milagros y iViva mi dueño! conjuntamente. No tenemos ningún dato por el momento de la recepción argen-

AMPARO DE JUAN BOLUFER 117 / 675

tina de La Corte y tampoco de los pre-textos salvo una reseña de Cartel de ferias 'de Eugenio Montes publicada en El Pueblo Gallego el 20 de enero de 1925.6 De hecho la primera publicación periodística es sistemáticamente olvidada por los reseñadores, salvo, por supuesto el de La Nación (Díez Canedo, "La producción"). A pesar de que Valle en la prensa hizo declaraciones al respecto, esta publicación ha sido rescatada muy recientemente (Serrano, "La corte"). En muy pocas ocasiones se mencionan en las recensiones los textos sueltos, alguna vez para criticar la práctica7 y en otros casos para defenderla.8

La redacción de La corte de los milagros es muy anterior a su publicación en libro. Pérez Carrera localiza la noticia más antigua el 18 de marzo de 1924 en una carta del escritor dirigida a Andrenio. Parece pues que la redacción de Tirano Banderas y La corte de los milagros fue parcialmente coincidente.9

Según Dru Dougherty (Guía 34): "Es posible que el manuscrito de Tirano Banderas estuviera acabado hacia mediados de 1924. "10 Tirano Banderas se comenzó a publicar en la revista El Estudiante en junio de 1925, y además apareció fragmentariamente en colecciones populares o en la prensa, hasta que finalmente se imprimió como libro el 15 de diciembre de 1926. Sin duda, los lectores españoles leyeron Tirano Banderas y los críticos realizaron sus reseñas, como obra anterior a La corte de los milagros, sin tener en cuenta ningún texto periodístico precedente. Ambos libros tuvieron las mismas dificultades para ser publicados y finalmente fueron editados por el propio autor. En la primera edición de La corte de los milagros se hace bien explícito el precio, seis pesetas, y se añade "Pedidos al autor." El mismo Valle se refiere a los problemas editoriales y al coste de La corte de los milagros en una entrevista (Castro, "Autores"). No sólo la coincidencia en las fechas de publicación y redacción de ambas novelas nos fuerza a su estudio conjunto. Los propios reseñadores contemporáneos vieron sus similitudes11 y entendieron que las dos formaban parte de una nueva fase de la trayectoria del escritor. 12 Tras la lectura de las reseñas es evidente que Valle se encuentra en uno de los momentos más altos de su popularidad y reconocimiento crítico. Se da por sentado que es una de las principales figuras literarias del momento. Se habla de resurrección, rejuvenecimiento. Esta

118/676 ALEC 29.3 (2004J

visión de un Valle-Inclán maestro y rejuvenecido puede encontrarse ya en las reseñas de Tirano Banderas cuya acogida crítica ha sido estudiada extensamente por Dougherty (Guía). Ello nos indica claramente que ha de relacionarse la recepción de ambas novelas. Este artículo, por lo tanto, constituye únicamente una primera aproximación a la recepción de la novelística final de Valle-Inclán.

La nota agria del clarín

Si se comparan las reseñas dedicadas a La corte de los milagros con las de Tirano Banderas estudiadas por Dru Dougherty, se comprueba que el número es señaladamente inferior.13 Las causas de esta relativa escasez pueden ser variadas. En primer lugar, como ya se ha mencionado, hay algunas recensiones conjuntas de La corte de los milagros y iViva mi dueño! En segundo lugar, ha transcurrido poco tiempo entre la publicación en libro de Tirano Banderas y la publicación en libro de La corte de los milagros. Según reza el colofón la primera se imprimió el 15 de diciembre de 192614 y La corte de los milagros apareció el 18 de abril de 1927, con sólo cuatro meses de diferencia. Quizá había cierta saturación, ya que la novela de Tierra Caliente había causado un gran revuelo en el mundillo literario. La corte de los milagros venía así a refrendar el buen momento del escritor. Otras razones pueden tener que ver quizá con la autocensura periodística y el carácter satírico y político de la obra. Como es sabido la censura en la época funcionaba mucho más para la prensa que para el libro extenso. 15

No es lo mismo reseñar una novela situada en una sintética América española, aunque.su tema sea la tiranía y la revolución, que una novela ambientada en España, aun cuando su tema sea histórico, pues se trata de historia reciente. En este sentido quizá convenga recordar que el 17 de mayo de 1927, en días en los que podrían aparecer reseñas periodísticas, se celebraron por todo lo alto las bodas de plata del reinado de Alfonso XIII. Todos los periódicos, aunque en diversos grados, recogen información sobre los actos conmemorativos y los homenajes al rey. Incluso algunos, los más afines, le dedican números especiales como La Época o ABC, o ilustran el evento

AMPARODEJUANBOLUFER 119 / 677

con profusión de imágenes e ilustraciones, como es el caso de La Esfera. 16 A nadie se le oculta que la satirizada Isabel es la abuela del monarca reinante. 17 En este año de 1927 nos encontramos a Primo de Rivera en el punto más alto de su poder y de la estabilidad del régimen dictatorial y los ataques al rey van inseparablemente unidos al rechazo de la dictadura (Tussell y García Queipo de Llano 451 y ss., 526 y ss.). Por ello no sorprende encontrar en una de las reseñas el reproche a la escasa repercusión crítica de la obra:

El acontecimiento, en verdad, asume casi caracteres de terremoto en nuestra vida artística. Y prueba concluyente-iuna más!-de la miseria de esa vida y de la ausencia total de crítica, es que todavía no hayan echado las campanas al vuelo quienes las tienen a su cargo. ¿Para cuándo, sin embargo, los repiques a Gloria, lelilíes, homenajes y apoteosis? (Baeza, apéndice 6)

De hecho es la prensa progresista de izquierdas y republicana, fundamentalmente, la que se ocupa de la obra, mientras que la prensa más conservadora se mantiene en silencio. La Voz es el periódico que más espacio dedica a Valle en estos meses de 1927.18 Aparecen algunas reseñas también en revistas americanas y en publicaciones del círculo del 27.

Se menciona en alguna recensión el carácter más próximo y los temas más cercanos de La corte de los milagros para el lector español frente a Tirano Banderas. Gómez de Baquero ("Letras," apéndice 1) prefiere la novela de El Ruedo, aunque ambas utilicen "los mismos métodos de composición y la misma alquimia literaria," porque el mundo representado en La corte de los milagros "Está más cerca de nosotros; nos pone delante tipos familiares y figuras históricas no olvidadas, que han dejado tras sí un rastro satírico de coplas y libelos." Esa historia no ha desaparecido del todo. El crítico se pregunta sobre las causas del interés de la novela histórica española por la historia contemporánea. Las razones de tal predilección las encuentra no sólo en lo dramático del tema sino en que se trata de algo vivo: "La España embrujada está diciendo hace un siglo: "hereda," "hereda," y como no aparece el heredero, no

120 / 678 ALEC 29.3 (2004)

acaba de morirse y dejar el puesto a la España nueva. Esta agonía interesa visiblemente a los novelistas" (Gómez de Baquero, "Letras," apéndice 1).

Díez-Canedo ("Una novela") da un paso más. Apunta en su reseña de iViva mi dueño!, en la que se refiere a las dos novelas del ciclo, que la venta de la segunda ha crecido extraordinariamente por razones extra-literarias19

: "Ocurre que Valle-Inclán, puesto a escribir historia novelesca, sitúa en un ayer inmediato su intriga y hace intervenir en ella a personas que viven o cuyos descendientes viven y ocupan altas posiciones sociales" (Díez-Canedo, "Una novela" 230). En la primera de las personas en la que pensamos es en Alfonso XIII, por supuesto, aunque no lo mencione. Es más "ese tiempo no ha dejado de ser del todo" (Díez-Canedo, "Una novela" 231). Incluso apunta que algunos de los personajes ficticios son personajes en clave. 20

Argumentos extraliterarios también los aduce Piero Pillepich (138) que interpreta la redacción de las dos novelas de El Ruedo como una concesión al público "in vista del momento che atraversa la Spagna e nel quale si legge avidamente (basti citare el caso del libro di Villanueva) tutto quanto abbia relazione con la storia e la politica spagnuola." Álvaro Alcalá-Galiano señala en un artículo, en el que muestra claramente su disgusto por las últimas obras del escritor, que Valle se ha atraído lectores por el tono escandaloso de la sátira política y de la alta sociedad: "lNo es cierto que el oro de ley parece haberse trocado en calderilla para mayor circulación entre las masas, donde no abundan los paladares exquisitos?" (Alcalá-Galiano 198). Asimismo, en un extenso artículo de revisión de toda la trayectoria literaria del escritor, José A. Balseiro, hablando del éxito popular de El Ruedo Ibérico, constata la ampliación del público lector atraído por la sátira corrosiva de la obra y su carácter de novela colectiva y social.21 AlcaláGaliano (199) termina preguntándose: "lPuede un autor impunemente estampar en sus libros los nombres de personalidades conocidas y burlarse de ellas, cuando aún viven sus hijos y nietos?" Lo más significativo de este último artículo de crítica feroz al Valle-Inclán esperpéntico es que el propio reseñador relaciona la obra literaria con la postura vital y política del

AMPARO DE JUAN BOLUFER 121 / 679

escritor en tiempos de dictadura, ya que este provoca numerosos conflictos:

Unas veces alborota al público de lin teatro, 22 protestando contra la labor escénica de una eminente actriz. Otras vierte denigrantes juicios sobre el cadáver de un famoso escritor recién fallecido. 23 Hay banquete en el que, a la acalorada hora del brindis, suelta un discurso revolucionario. Y al día siguiente tiene D. Ramón un choque con los agentes de la autoridad. (Alcalá-Galiana 199-200)

Sólo los estudiantes, según Alcalá-Galiano, ríen sus gracias y las autoridades hacen mal en tomarse en serio al escritor. Debe recordarse a este respecto el incidente con La hija del capitán, virulento esperpento antimilitarista retirado de circulación precisamente en julio de 1927. La historia se encargará de desmentir la poca importancia que confiere Alcalá-Galiano a la protesta de los intelectuales frente a la situación política contemporánea (García Queipo de Llano).

Siguiendo esta perspectiva y tendencia crítica el profesor Dougherty (Guía) profundiza en la idea de que tanto Tirano Banderas como La corte de los milagros aluden a la actualidad histórica de la dictadura de Primo de Rivera y se enmarcan en la resistencia cultural a la misma.24 Ello explicaría las dificultades que tuvo Valle para la edición de ambas novelas y la publicación periodística argentina anterior de La Corte. 25

Asimismo (Guía 94, n. 8) recuerda que, según cuenta Azaña en su diario, el cambio de título de La corte isabelina a La corte de los milagros tuvo como fin no alarmar a la censura. Asimismo señala la práctica habitual de lectura alegórica de la literatura del momento, que busca paralelismos con la actualidad, y el uso de discurso especular en las reseñas. Similar situación a la que se constata en la recepción de Tirano Banderas puede observarse en la recepción de La corte de los milagros en la que igualmente sólo se aprecian en las reseñas comentarios políticos de forma indirecta. Así Roberto Castrovido en su recensión de La Voz del 30 de abril de 1927 une el valor literario de la obra con su inconformismo político26

:

122/ 680 ALEC 29.3 (2004)

Hoy por hoy es D. Ramón del Valle-lnclán el máximo valor literario de España, y tal vez de las Españas. lLiterario no más? No se atemperará, no es un conformista más. Su voz aguda rompe el silencio como la nota agria del clarín de una plaza de toros cuando calla la multitud expectante. Esas notas de clarín suenan bien en El ruedo ibérico. (Castrovido, apéndice 2)

El contenido político progresista de la reseña de Antonio Dubois para La Libertad sólo se aprecia si se desvela la referencia final: "Gracias, gran D. Ramón del Valle Inclán, y permitidme que ofrende mis respetos y mis cariños al más modesto de los personajes de su Corte de los Milagros: Al mirlo, viejo solista, que silbaba en la tienda del zapatero" (Dubois, apéndice 4). Es éste un artículo admirativo y elogioso, escrito en un tono panegírico, dirigido al "gran señor del habla castellana, excelso príncipe de nuestros ingenios," agradeciéndole de forma reiterada la redacción y publicación de su obra. Para descifrar la referencia de la cita anterior tenemos que ir al último capítulo de la novela en el que se describe el cortejo fúnebre de Narváez. Entre los sonidos de cánticos, músicas, rezos y salvas militares se oye: "Un mirlo, viejo solista, silba el trágala en la tienda del zapatero, héroe de barricadas, que se ha puesto, con desafio, el morrión de miliciano" (La corte de los milagros 371). Leda Schiavo (114-55) ha documentado el personaje del zapatero progresista y ha señalado su presencia también en 1Viva mi dueño! y El trueno dorado.

Todavía más elíptico es el Heraldo de Madrid que el 24 de mayo de 1927 da noticia de la edición de la obra, su éxito formidable, y publica un capítulo de la misma en el que tiene el protagonismo la tertulia progresista del Café de Platerías, la prensa clandestina y sus coplas irreverentes y revolucionarias. Se trata del capítulo XVI del libro octavo "Réquiem del Espadón." Además de tratar el tema de la censura se discute de política. Uno de los tertulianos, "u'n clérigo sin licencias" que ha sido identificado por Leda Schiavo (112) como Alcalá Zamora, se declara partidario de la candidatura de don Fernando de Portugal. Se discute si hay que fiarse o no de un Borbón. Tras el grito de Virgilio "iProclamaremos la República Federal!" la

AMPARO DE JUAN BOLUFER 123 / 681

discusión acaba cuando aparece Toñete, criado del Marqués de Torre-Mellada, que busca unas coplas satíricas sobre Narváez para la marquesa Carolina. La llegada de cuatro policías origina el cántico de coplas revolucionarias que instan a los guindillas a unirse a la revolución y provoca un momento patriótico entre los parroquianos progresistas. ¿Por qué se escoge este capítulo de La corte de los milagros, precisamente éste? Seguramente por su contenido político subversivo.

Un año más tarde Cristóbal de Castro ("La superación") realiza una reseña de iViva mi dueño! en la que destaca sin tapujos la dignidad ética del escritor y le agradece su postura vital y literaria en los tiempos que corren: "Y, entre el asombro y el deleite, desborda nuestra gratitud ciudadana, gratitud politicomoral. En estos días de flaquezas, Valle-Inclán da la sensación de una robustez ética, de un carácter."

En esta línea, los escritores de la novela social del "Nuevo Romanticismo," ya en los años treinta, convertirán a ValleInclán en un símbolo político de rebeldía frente a la dictadura. 27

En cuanto a la edición republicana de La Corte, Dougherty ha realizado unos atinados comentarios en su estudio ValleInclán y la Segunda República. Relaciona el estreno de Farsa y licencia de la Reina Castiza el 3 de junio de 1931 con la reedición periodística de La corte de los milagros en El Sol. 28 Las circunstancias resultan muy favorables pues coincide con los primeros pasos reformistas de la Segunda República. Según Dougherty, en un clima cada vez más politizado, Valle se había forjado una figura de impulsor del espíritu republicano. Los lectores y espectadores establecieron paralelismos históricos entre la farsa y la caída de Alfonso XIII y entre la situación prerrevolucionaria de La corte de los milagros y la resistencia al cambio en la andadura inicial de la república. Para Dougherty el texto añadido "Aires Nacionales" ofrece un claro reflejo de la situación política del momento (Valle-Inclán 117). En este marco también analiza Dougherty la presentación al Premio Fastenrath de la Real Academia de tres novelas: Tirano Banderas, La corte de los milagros y iViva mi dueño!. Tiene para el crítico americano un tono de desafío político pues Valle sabe que está presentando obras revolucionarias y anti-

124/ 682 ALEC 29.3 (2004)

monárquicas a una institución que representa lo contrario. 29

Serrano Alonso ("De las academias") profundiza en esta dirección y concluye en su estudio sobre las conflictivas relaciones entre el escritor y la Academia, que Valle busca la provocación no sólo inducido por razones políticas sino también con el objetivo de fomentar una crisis institucional entre la Academia y el Ministerio republicano de Instrucción Pública.

La resurrección de Valle-Inclán

En varias de las reseñas de La corte de los milagros se analiza la trayectoria literaria del escritor. En ellas, como ya se ha dicho, es común la mención al rejuvenecimiento o incluso resurrección del escritor. Como marco se hace referencia a su pertenencia-que nadie discute-a la generación del 98, pero como contraste con otros de sus miembros, citándose especialmente entre ellos a Azorín, Baroja y Unamuno. Creo que es en este momento en el que empieza a fraguarse la complicada adscripción del escritor al grupo. Su trayectoria literaria se considera divergente a la altura de 1927, cuando hasta ese momento ha sido paralela, un camino hacia el agotamiento. Se considera que Valle-Inclán está en su mejor época: "ValleInclán está en ese feliz momento de superación en que cada obra nueva aventaja a la anterior. Es el mediodía de la producción artística" (Gómez de Baquero, "Letras," apéndice 1); o "Yo creo que Valle-Inclán está escribiendo ahora, en este Ruedo ibérico, la obra que mejor ha de representarle ante lo porvenir. En cierto modo es como una síntesis de su obra entera de escritor" (Díez Canedo, "Una novela" 233).

Es muy ilustrativo a este respecto el artículo de Ricardo Baeza "La resurrección de Valle-Inclán" (apéndice 6), publicado en La Gaceta Literaria el 15 de junio de 1927, en el que el crítico se felicita por una temporada pródiga en buenas novelas. 30 Sitúa claramente al escritor en el grupo noventayochista, pero en oposición a otros autores que se han retirado o claramente se repiten. Como ejemplo propone la comparación con Azorín, escritor que en este momento ha estrenado varias obras teatrales mal recibidas por la crítica. Estos textos son para Baeza muestras de sensibilidad pero también síntoma de

AMPARO DE JUAN BOLUFER 125 / 683

una caducidad que ya se había iniciado antes. El caso de Valle, en cambio, es bien distinto:

Júzguese, pues, cual no será el acontecimiento que nos revela súbitamente a D. Ramón del Valle-Inclán resurrecto y rejuvenecido, en pleno ímpetu creador, tomando, al fin, posesión legítima de su gloria, y dando a nuestra literatura, con un intervalo sólo de semanas, dos obras de las más considerables desde el XVII a estas fechas y muy superiores a las que, hasta ahora, nos donara. (Baeza 11-12, apéndice 6)

Resulta un hecho sorprendente para Baeza porque era un autor que parecía agotado. Similar planteamiento es el que encontramos en un trabajo de Elíseo Vives31 y en otros muchos.

Por otro lado, Baeza realiza una de las pocas críticas directas que se hacen a un procedimiento literario de Valle, la repetición de asuntos:

Pocos autores habrá habido tan adictos a sus invenciones, que más avatares y aprovechamientos les hayan hecho sufrir. Sin contar las mudanzas de título, que, con frecuencia, nos presentaban bajo seis etiquetas distintas la misma mercadería, con notorio embeleco para el consumidor, icuántos no habrán sido los acomodos, refundiciones, amplificaciones y ensambladuras de ciertos temas! Aun fuera de aquellos puntualmente repetidos, advertíase también una cierta monotonía de efectos, la tirada continua de algunos clichés sensacionales, en los que apenas sí se cambiaba la tinta, o, a lo sumo, algún que otro leve detalle de composición. (Baeza, apéndice 6)

Cara de Plata, por ejemplo, le parece pura repetición de las dos Comedias Bárbaras anteriores. Para Baeza la obra importante de Valle se publicó entre 1895 y 1910. Se debe subrayar a este respecto que, todavía en estas fechas, Valle sigue siendo para muchos críticos el autor de las Sonatas. Por ejemplo para García Blanco (apéndice 8): "Valle-Inclán nos sorprende. Dio

126 / 684 ALEC 29.3 (2004)

cima al ciclo de su Don Juan, feo, católico y sentimental, y aún nos reserva perspectivas inéditas." Las dos reseñas más negativas parten de la añoranza de la etapa inicial del creador gallego, especialmente de su prosa musical. Así Alcalá-Galiano (196-97) muestra su disgusto por la evolución del escritor frente al primer Valle: "Para mí, esta primera época de Valle-Inclán es la más personal y característica de su arte." Ve su trayectoria como peligrosa. Al renunciar a los ensueños juveniles y caer en la farsa grotesca, Valle se ha convertido en caricatura de sí mismo. Subyace asimismo a la crítica agridulce de J. López Prudencio para ABC un innegable aprecio por el estilo elegante y suave tonalidad irónica de las Sonatas. La nueva modalidad le parece excesivamente dura y caricaturesca: "En estas últimas obras, el desdén irónico no tiene atenuante alguno, es siempre implacable y cruel, con desnudeces de una sevicia enconada, que, en ocasiones, hasta parece turbar la impasibilidad elegante y fría, tan característica de su actitud" (López Prudencio, apéndice 12).

Algunos reseñadores también mencionan La Guerra Carlista y las Comedias Bárbaras. Otras referencias a su obra anterior son más esporádicas. Sorprende que, salvo en algún caso concreto y aislado, no parecen haber tenido mucha repercusión los esperpentos teatrales. Este es el ejemplo de nuevo de Baeza:

En estos últimos quince años, durante los cuales acaba, sin embargo, de cristalizarse su gloria, el genio valle-inclanesco aparece casi inhibido, en barbecho, apenas sin más fe de vida que alguno de esos Esperpentos semiescénicos, muy buídos y graciosos, sin duda, pero, sin duda también, inferiores a la obra anterior. (Baeza, apéndice 6)

También Angel del Río tiene una opinión similar (apéndice 11). Los esperpentos Luces de bohemia y Los cuernos de don Friolera señalan una nueva etapa pero, "No obstante se dudaba que por este camino acertase con obras del rango artístico de las Sonatas y sus novelas primeras." Esta valoración parece cambiar en los trabajos críticos de los años treinta segura-

AMPARODEJUANBOLUFER 127 / 685

mente debido a una progresiva politización de los intelectuales y escritores.

Otras menciones a la obra de Valle se localizan en algunas visiones panorámicas sobre la literatura en 1927 o sobre la literatura española reciente que aparecen sobre todo en revistas americanas. 32 Díez-Canedo, en su panorama para La Nación de Buenos Aires, s·e refiere breve pero elogiosamente a La corte de los milagros, señalando la repetición de su éxito tras Tirano Banderas. En su comentario aparece la única referencia que he encontrado a ciertas inexactitudes históricas de detalle, que no deslucen la obra para el crítico. Un examen más extenso y detenido le dedica César Barja en un trabajo aparecido en Bulletin of Spanish Studies en 1928 (apéndice 10). Valle-Inclán, de nuevo, sale ganando en su comparación con otros miembros de su generación. No tiene paralelo: "Viejo entre los viejos y joven entre los jóvenes, la figura de Valle lnclán no tiene apenas equivalente en el cuadro de la literatura española contemporánea. lCon quién, en efecto, de entre los escritores de su generación-la de 1898-podría comparársele?" (Barja 67). Unamuno, Azorín, Baroja fueron siempre viejos de espíritu para Barja, la impresión que le dejan es la de "un agotamiento irremediable." Valle fue viejo también al principio de su trayectoria, pero ahora rejuvenece. Sobre todo es su estética la que se muestra renovada: elementos populares, resonancias de la vida moderna, lenguaje más actual, temas del día. Su espíritu es "completamente moderno y actual" por su máxima estilización y caricaturización, un arte disonante como el jazz. Así, como en este caso, en algunas reseñas se subraya la modernidad de Valle y su relación con la vanguardia. Para Cristóbal de Castro ("La superación") Valle siempre ha estado en la vanguardia, ha precedido a todas las renovaciones. Pero es sobre todo Marquina quien destaca su modernidad:

Don Ramón se ha superado a sí mismo. Cuaja en sus obras, rotunda, maciza y perfecta, la excelencia. Y el hombre anterior al 98, es el más nuevo del 29.

1281686 ALEC 29.3 (2004)

Hay en su nueva manera una modernidad lograda. Una fórmula capaz de recoger y encerrar todas las in· quietudes estéticas del presente. (11)

Al referirse a su estilo, menciona el cubismo. Angel del Río tiene también un artículo panoram1co

extenso publicado en 1928 en la Revista de Estudios Hispá· nícos en el que se ocupa fundamentalmente de Tirano Ban· deras (apéndice 11).33 Considera que la nueva generación está dando sus primeros frutos, "una docena de libros apreciables, henchidos de promesas," pero el primer puesto literario corresponde a las dos novelas de Valle. Lo que parecía cadu· ciclad no es tal. Aunque Valle utilice elementos que usaba en épocas anteriores, el resultado es nuevo, "Más rico en fuerza dramática y de imponente intención humorística":

Valle-Inclán ha sometido a una alquimia purificadora todo lo que en él había de romanticismo finisecular y de decadentismo d'anunziano; ha llegado a la máxima economía en la expresión, y con ello el arte y el dramatismo de la obra salen ganando.

Por este camino algunos críticos subrayan la unidad que subyace a esa extraña trayectoria literaria,34 como Fernández Almagro (apéndice 9)35

:

Arrastrando su aire peculiar, cargado de fragancias finiseculares,-pero imprescindibles-, Bradomín reaparece en "La corte de los milagros"-página 209-para hacer patente la unidad profunda y esencial del mundo valle-inclanesco. No es Valle-Inclán creador de los que rectifican sino de los que integran. Sus libros no se anulan: persisten. Así forman una progresión que vive en todos y cada uno de sus términos.

Similar planteamiento es el de López Prudencia (apéndi<.:e 12). Resurrección, rejuvenecimiento, modernidad, el único valor

sólido que queda del 98. Sin embargo, sobre este grupo hay

AMPARODEJUANBOLUFER 129 / 687

quien considera que todavía es el que da los mejores frutos, a pesar del surgimiento de otros jóvenes autores. Gómez de Baquero, en su artículo panorámico "Del estado actual de la literatura española," publicado en la revista Síntesis de Buenos Aires, señala que la nueva generación todavía está en proceso de formación mientras que "La generación que conquistó la fama en los últimos treinta años no está agotada. Las principales figuras literarias del día pertenecen al período que se abre en 1898" (Gómez de Baquero, "Del estado" 307-08). Destaca que Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado y Pérez de Ayala se encuentran en plenitud de facultades, pero Valle especialmente: "Alguno de ellos, como Valle-Inclán, está en su mejor época, en una renovación tan generosa que parece rejuvenecimiento." Registra de forma destacada sus logros en la novela. 36 Señala el lirismo, la acción objetiva, el dramatismo y las sales epigramáticas como rasgos fundamentales (Gómez de Baquero, "Del estado" 309).

La verdadera palabra del abracadabra

La inclusión de la obra en una serie histórica es un hecho que llamó mucho la atención. Algunos reseñadores exponen de forma detenida el plan novelístico de Valle de tres series de tres novelas cada una37 (Juan de la Encina, "Crítica," apéndice 3; Castrovido, apéndice 2). A pesar de ello se reconoce que cada volumen tiene su vida propia e individual (Juan de la Encina, "Crítica," apéndice 3; Gómez de Baquero, "iViva"). Los reseñadores insisten en la amplitud de la visión histórica de La corte de los milagros que incluye lo culto y lo popular, la capital y el cortijo, sucesos públicos y privados. En muchos casos enumeran personajes, ambientes y escenarios para dar esa impresión de multiplicidad de lugares y figuras en la España de 1868.

En varias ocasiones los críticos se centran en el carácter de novela histórica de La corte de los milagros y relacionan El Ruedo Ibérico con otros proyectos históricos anteriores. La referencia a los Episodios Nacionales de Galdós es obligada, aunque en la mayor parte de los casos se realiza para diferenciar las dos propuestas.38 Roberto Castrovido afirma que la

130/ 688 ALEC 29.3 (2004)

comparación con los proyectos de Galdós y Baroja será muy provechosa e instructiva para observar las diferentes técnicas de novelar (apéndice 2). Fernández Almagro separa a Valle de la tradición de la novela histórica anterior y lo une a los cronistas (apéndice 9). Disgusta especialmente a este crítico el procedimiento galdosiano de incorporar un testigo de los acontecimientos. Valle-Inclán prescinde felizmente de esta especie de "biografía de figurante" y, por ello, considera al esperpento la salvación estética de la novela histórica. El propio autor gallego tiene una serie de declaraciones en las que parece querer desligarse del episodio nacional en su técnica narrativa, pues la novela colectiva esperpéntica es "un nuevo método de hacer novela" (Montes).39 Es lo que opina Gómez de Baquero que considera iViva mi dueño! un ejemplo sobresaliente de novela colectiva. Para G.S. en su reseña de iViva mi dueño! para La Gaceta Literaria, "Hay una diferencia esencial: la de intelectualidad e intuición, línea y volumen." Para Pillepich difieren en la intención satírica presente en el caso de Valle. Gómez de Baquero ("Letras," apéndice 1) menciona algunas de las técnicas narrativas: la reducción temporal, la importancia de la creación poética de figuras, drama y paisaje, la ausencia de moralidad y de psicología, la burla y la caricatura.

Se elogia especialmente la capacidad del escritor para vivificar la historia a través de su palabra. Precisamente lo que más destaca Manuel Chaves Nogales de La corte de los milagros es la facultad literaria del autor para poner en pie el mundo del pasado:

No llega a cuatrocientas páginas el espacio que Valle-Inclán necesita para poner en pie toda la vida española en los últimos años del reinado de Isabel 11. Porque no se trata de una sencilla evocación de aquella época, sino de la época misma alzada de cuajo y puesta a vivir una vida auténtica por la virtud maravillosa del verbo de un literato. Es tan rara en la literatura al uso esta facultad creadora de la palabra, que cuando ocurre lo que con esta novela, que vemos lanzarse a la vida a un tipo o formarse un ambiente con su contorno netamente diferenciado y su atmósfera al conjuro de una sola palabra reveladora,

AMPARO DE JUAN BOLUFER 131 / 689

que es la verdadera palabra del abracadabra, la facultad literaria nos ·sobrecoge como un don superior bien distinto de la cotidiana faena de expresarse en prosa. (Chaves Nogales, apéndice 7)

Califica por ello a la novela de milagro literario. Valle a través de su obra da vida perdurable al mundo del siglo XIX que está a punto de desaparecer de la memoria de las gentes. Sobre todo le interesa el aspecto cotidiano e intrahistórico de la novela, más que su significado político o ideológico. En otros autores también se encuentra la admiración por esta facultad del escritor para vivificar el pasado (Dubois, apéndice 4; Castrovido, apéndice 2; Gómez de Baquero, "Letras," apéndice 1).

Una novela calada de esperpentismo

La relación de La corte de los milagros con el esperpento es postulada por algunos críticos y por el propio Valle por esas fechas en diversas declaraciones públicas.40 Juan de la Encina ("Crítica," apéndice 3) reconoce en La corte de los milagros la variante épica del esperpento. Roberto Castrovido titula su reseña "Un rosario de esperpentos" (apéndice 2). Melchor Fernández Almagro realiza una de las recensiones más profundas y rigurosas de La corte de los milagros para la revista Verso y Prosa, publicación murciana en la órbita del grupo del 27 (apéndice 9). Dedica un especial espacio al tema pues considera que La corte de los milagros "es una novela calada de esperpentismo." Define de manera muy precisa el esperpento:

El "esperpento" no es propiamente un género, sino un modo especial de tratar cualquiera: tanto es narración como espectáculo, poesía como sátira. No un género y sí un estilo: toda una estética, capaz de realizarse en el verso o en la prosa: capaz asimismo de afirmarse en la contradicción, jugando al azar de lo Feo. No hay miedo: D. Ramón gana siempre. Cuenta con la martingala de una prodigiosa estilización. (Fernández Almagro)

132/ 690 ALEC 29.3 (2004)

Rastrea su presencia en obras anteriores a La corte de los milagros, aunque curiosamente no menciona los esperpentos teatrales. El esperpento proporciona los rasgos a los personajes de La corte de los milagros, entre ellos destaca la teatralidad ("una luz contrahecha de teatro") y la utilización de sombras y siluetas.

Juan de la Encina ("Crítica," apéndice 3) plantea en su coloquio sobre la novela un tema que posteriormente ha atraído la atención de la crítica valleinclaniana, sobre todo la de tendencia marxista. Los dos interlocutores debaten sobre si en La corte de los milagros se trata o no esperpénticamente a las clases populares o si estas se salvan de la degradación, mencionándose ejemplos concretos. Uno de los paseantes cree que la clase popular sale mejor parada, ve "gente bárbara" en la obra pero no muñecos. Considera que éste es el rasgo clave: "Pues que el pueblo, en Valle-Inclán, es generalmente patético, arrojado y más inteligente que las altas clases refinadas." Le parece que el tema de las clases sociales es central en el esperpento. Destaca la figura de Blas de Juanes frente al marqués de Torre Mellada. Esta figura del cachicán es una de las más citadas en las reseñas, prueba de la impresión que dejó en sus lectores. En este sentido conviene recalcar que las críticas contemporáneas subrayan la presencia del tema del bandolerismo en la obra. Juan de la Encina ("Crítica," apéndice 3) incide en su interpretación popular como un hecho de justicia distributiva social. En esta reseña se menciona por primera vez en la crítica valleinclaniana la fuente principal que utiliza Valle para esta materia. Según Juan de la Encina Valle trató personalmente al coronel Zugasti y recordó en su obra las historias que este contaba verbalmente.41 Manuel Chaves elogia la valentía del escritor al hacer frente al tema del bandolerismo, cuando la tónica general en la literatura española es evitar lo pintoresco (apéndice 7).

Para algunos autores el momento histórico elegido por Valle ya es esperpéntico de por sí. Uno de los interlocutores ficticios del artículo de Juan de la Encina ("Crítica," apéndice 3) afirma parafraseando a Valle: "Todo nuestro siglo XIX es sainete para llorar o tragedia para reír iEsperpento!" Yendo

AMPARO DE JUAN BOLUFER 133 / 691

más allá algunos articulistas creen que esta época sólo existió para que Valle escribiese su obra esperpéntica:

Se ha dicho que la guerra de Troya fue sólo un pretexto que dio la Historia para que se cantara la Ilíada. Y digo yo, escribiendo en esta falsilla, que el período isabelino, todo él lleno de esperpentos grotescos y sangrientos, fue en la Historia, bajo un miriñaque frondoso, pomposo, para que Valle engarzara este imponderable rosario. Para eso fue. Esa es su única noble razón de ser. (Castrovido, apéndice 2)

Quien lea "La corte de los milagros"-iniciación de la serie "El ruedo ibérico," llamada a constituir un suceso literario de máxima resonancia-puede pensar que Dios dispuso determinados hechos de cierta manera, precisamente para que Valle-Inclán los novelase: mejor dicho, para que los "esperpentizase." Las luchas e intrigas de nuestro siglo XIX prejuzgan, en gran parte, el "esperpento": aguardaban una expresión estética que de no haber podido darla Quevedo, la daría seguramente Valle-lnclán. (Fernández Almagro 16, apéndice 9)

El hombre-estilo

Como ya se ha dicho Juan de la Encina dedica varios de sus "Coloquios a la deriva" a la obra del escritor gallego.42 En el subtitulado "Don Ramón o el estilo" se habla del estilo del escritor ejemplificando las afirmaciones de los dos interlocutores paseantes con citas de La corte de los milagros (apéndice 5). Valle llega por la calle de Alcalá, lo que motiva una descripción de su figura, su porte y su atuendo y recuerdos de sus primeros días madrileños en los "tiempos de los modernistas." El estilo de Valle sobresale sobre la multitud en una época cuyo emblema es el uniformador mono del mecánico. Su poderosa energía individualista se observa en su estilo como escritor-"Y su estilo de escritor es el estilo de su persona"-en el que se destaca en tono elogioso y admirativo su elegancia per-

134/ 692 ALEC 29.3 (2004)

sonal, la tradición asimilada, la fusión de contrarios, la plasticidad y el color.

El artículo de García Blanco se centra en el estilo y la caracterización de los personajes (apéndice 8). Acompañando sus afirmaciones con numerosas citas textuales observa cómo se realiza la construcción del personaje a través de la enumeración de tres o cuatro rasgos fundamentales. Esta afición de Valle a los triángulos y los polígonos la relaciona con el cubismo. El estilo rectilíneo y geométrico es estudiado también por Del Río.

Casi todos los autores señalan a Gaya como fuente siguiendo al propio Valle (Gómez de Baquero, "Letras," apéndice 1; Juan de la Encina, "Crítica," apéndice 3 y "De arte," apéndice 5; Fernández Almagro, apéndice 9; Del Río, apéndice 11). Se establecen asimismo nexos de unión con los escritores clásicos:

Hay una feliz combinación de lo culto y lo popular, tanto en el lenguaje como en los cuadros y en la sucesión de los personajes. Por eso el barroquismo del estilo no fatiga ni desentona. No es el afectado arabesco erudito. Sale de las entrañas del idioma, con espontáneo lujo de vocablos, con neologismos y acepciones que tienen el cuño clásico. Alterna con el florido adorno cierta concisión sentenciosa que viene de los grandes hablistas latinizantes del Siglo de Oro, pero que lleva el sello personal, como todo, en el habla de Valle-Inclán. (Gómez de Baquero, "Letras," apéndice 1)

Es una joya clásica. Ya se ha escrito por plumas doctorales en la crítica que este gran D. Ramón ultramoderno es un clásico de modo tal, que en muchos de sus esperpentos, en Los cuernos de don Friolera, en Tirano Banderas y en esta Corte de los milagros hay evocaciones sutiles, como perfume del Lazarillo, de La Celestina, de romances y también de las coplas de Mingo Revulgo. (Castrovido 3, apéndice 3)

AMPARO DE JUAN BOLUFER 135 / 693

El más citado lógicamente entre los escritores del Siglo de Oro es Quevedo. En este año de 1927 Valle se desmarca claramente de la celebración gongorina, como se advierte en la encuesta de La Gaceta Literaria publicada el 1 de junio de 1927. 43

En algunos casos se elogia la descripción del paisaje del Coto de los Carvajales. Lo hace brevemente Dubois (apéndice 4) y especialmente Gómez de Baquero ("Letras," apéndice 1) transcribiendo una extensa cita como apoyatura. Fernández Almagro destaca en su artículo la incorporación del "caló" (apéndice 9).

En las escasas valoraciones no totalmente positivas se observa que los críticos consideran demasiado desgarrado el estilo del escritor. Es lo que opina López Prudencio frente a la prosa primera del escritor (apéndice 12):

La actitud diversa que se adopta ante el panorama observado está acusada siempre, en este escritor, por las modalidades que ofrece la gama inmensamente rica de su prosa. En estas últimas manifestaciones esta prosa, siempre tan musical, tan prócer y sugestiva, siempre tan opulenta en léxico y de adjetivización tan hondamente significativa y original, está llena de tonalidades estridentes y cruelmente adustas, rara vez aparecidas en aquella primera etapa.

A pesar de ello y del punto de vista subjetivo y parcial desde el que el autor gallego enfoca el período histórico, lo retrata con verdad. No le queda, pues, más remedio que concluir: "Es, por tanto, esta obra del maestro insuperado de nuestra prosa actual, en este punto, superior a cuanto sobre estos temas ha hecho la novelística contemporánea."

NOTAS

l. En el Apéndice documental se reproducen por orden cronológico las reseñas más significativas rescatadas de la prensa de la época: l. Gómez de Baquero, 2. Roberto Castrovido, 3. Juan de la Encina ("Crítica"), 4. Antonio Dubois, 5. Juan de la Encina ("De arte"), 6. Ricardo Baeza, 7. Manuel Chaves Nogales, 8. García Blanco, 9. Fer-

136/ 694 ALEC 29.3 (2004)

nández Almagro, 10. César Barja, 11. Ángel del Río, 12. López Prudencio. En el texto del artículo se hará referencia a esta numeración.

2. Fin de un revolucionario. Aleluyas de la Gloriosa. Madrid: Los Novelistas, 1 (15 de marzo de 1928); Teatríllo de enredo. Madrid: Los Novelistas, 16 (28 de junio de 1928); Las reales antecámaras. Madrid: La Novela de Hoy, 335 (12 de octubre de 1928).

3. Otra castiza de Samaria (Estampas isabelinas). Madrid: La Novela de Hoy (5 de noviembre de 1929); Vísperas de la Gloriosa. Madrid: La Novela de Hoy (16 de mayo de 1930). 4. Caras y Caretas, 5 de enero de 1929. 5. "El Ruedo Ibérico. La corte de los milagros" (del 20 de octubre al

11 de diciembre de 1931), "Viva mi dueño" (del 14 de enero al 25 de marzo de 1932) y "Baza de espadas: vísperas septembrinas" (del 7 de junio al 19 de julio de 1932).

6. Esta reseña ha sido localizada por Javier Serrano. Quisiera agradecerle que me haya proporcionado este texto y otros que manejo en este trabajo.

7. Es el caso de Fernando López Martín que reprocha el procedimiento al escritor cuando éste siempre ha defendido las ediciones cortas, caras y exquisitas: ". . . viendo la efusión rayana en la fiebre con que el autor de Flor de santidad se dedica actualmente a escribir para el gran público, para la sistemáticamente despreciada muchedumbre, en ediciones de cincuenta y treinta céntimos el ejemplar." Critica además al Valle-Inclán de los esperpentos al que considera vulgar, impúdico y procaz. 8. "Los episodios sueltos que ha publicado Valle-lnclán en los

cuadernos semanales de novela no son capítulos desprendidos del libro, sino apuntes, estudios o esbozos, como los del pintor que prepara un gran lienzo. Nos permiten entrever una elaboración artística, moldeamiento de las primeras imágenes de la inspiración por el sentido crítico del autor y por el trabajo reflexivo de composición" (Gómez de Baquero, "iViva"). 9. Otras noticias sobre La corte de los milagros aparecen en entre

vistas periodísticas: Madrid, Montero Alonso, Román y "Don Ramón del Valle-Inclán da a la América española las primicias de su obra El Ruedo Español." Posteriormente seguirá hablando de su gran proyecto, prácticamente hasta su muerte. 10. Aunque localiza alguna posible mención a la obra ya en 1923. 11. Gómez de Baquero ("Letras," apéndice 1l y Ángel del Río, (apéndice 11). 12. Véase entre múltiples ejemplos la reseña de iViva mi dueño! de Cristóbal de Castro o la de Rafael Marquina. Son frecuentes así comentarios como el siguiente: "Valle-lnclán ha llegado-con Tirano

AMPARO DE JUAN BOLUFER 137 / 695

Banderas y con los dos primeros tomos de El ruedo ibérico, recientísimo el segundo iViva mi dueño!-a la culminación egregia de lo supremo" (Marquina 11) 13. Evidentemente todavía pueden aparecer más reseñas en las páginas de la prensa periódica de la época. 14. Segunda edición el 10 de diciembre de 1927. 15. Según José Esteban y Gonzalo Santonja (9) "La dictadura muy severa con las revistas, fue por el contrario bastante tolerante respecto a los libros, especialmente si resultaban voluminosos." Ello se debía a que "No llegaban a amplias capas sociales como las publicaciones periódicas." Véase sobre la censura y la inexistencia de prensa libre Zulueta editado en el volumen anterior. Existen numerosos testimonios contemporáneos. Datos aislados aparecen también en García Queipo de Llano. 16. En la prensa de aquellos días de 1927, además de sucesos, como el choque de trenes en Andalucía, lo que ocupa un mayor número de páginas son las hazañas aeronáuticas y los vuelos transoceánicos por los que se siente interés especial y admiración sin límites. También se recogen noticias sobre el juicio a los detenidos por los sucesos ocurridos en la noche de San Juan. 17. Esta conexión parece que fue también realizada con el texto de Farsa y licencia de la reina castiza, ambientado en la misma época, publicado en 1920 y no representado hasta 1931: " ... esta atrevida evocación caricaturesca de muñecos vivos, de fantoches humanos, fue escrita y publicada-no representado [sic], porque no hubo quien se decidiera a ello-en tiempos que reinaba el nieto de la reina satirizada, en que podía significar y significaba un peligro, casi un delito, cada uno de los primorosos versos en que está compuesta" (Cueva, apud Serrano "La recepción" 347). 18. El 20 de mayo de 1927 Valle participa en una encuesta sobre teatro; su respuesta aparece acompañada de una gran fotografía de Alfonso; Juan de la Encina publica tres artículos sobre Valle, uno previo sobre Tirano Banderas, otro sobre La corte de los milagros y el tercero sobre el estilo del escritor; Roberto Castrovido asimismo publica una reseña de La Corte el 30 de abril de 1927. 19. Ya se menciona este asunto en un trabajo anterior, Juan Bolufer (355-56). 20. Señala la mezcla de personajes reales con sus nombres y personajes ficticios "arrancados también de la realidad y a veces muy reconocibles por quienes tuvieron noticia directa de sucesos y cosas del tiempo" (Díez-Canedo, "Una novela" 231). 21. "Aunque, según apunta Álvaro Alcalá Galiano «Un Valle-lnclán popular parece un contrasentido», lo cierto es que sus burlas del am-

138/ 696 ALEC 29.3 (2004)

bíente isabelino, de las personas reales, de los ministros de la reina, de los palatinos, de las costumbres de la época, gustan a gran parte de lectores que jamás se interesaron antes en este autor" (Balseiro 458). Balseiro reconoce que la sátira ya está presente en la obra anterior de Valle. Para este crítico sus obras últimas son las mejores: "Con los violines sucede lo que con el vino: mientras más viejos, más valiosos y gustosos. Con Ramón María del Valle-lnclán y Montenegro, acaece lo que con el vino y los violines añejos" (Balseiro 437) 22. Se refiere a un incidente protagonizado por el escritor que fue detenido por protestar en la representación de El hijo del diablo, puesta en escena por la compañía de Margarita Xirgu en el teatro Fontalba en el mes de noviembre de 1927 (véase "Un gesto de Valle-lnclán"). Las declaraciones públicas de Valle-Inclán al respecto defienden el derecho a opinar libremente, con independencia artística, pero también parecen sugerir algo más: "Los españoles sienten demasiado esa devoción del silencio, ese miedo del juicio en voz alta" (apud J. y J. Valle-lnclán 356). En el juicio transcurrido en diciembre muestra el escritor su talante más irreverente con la autoridad (véase "Hoy 28 de diciembre, ha comenzado la vista de la causa contra Valle-Inclán"). 23. Se refiere a Blasco lbáñez. Las declaraciones de Valle fueron objeto de una intensa polémica que se desarrolló en la prensa en febrero de 1928 (Lavaud). 24. El paralelismo ya había sido sugerido en estudios como el de Gogorza Fletcher (99): "The attack on Isabel 11 in the Ruedo ibérico runs parallel to the contemporary disapproval of her grandson Alfonso XIII in 1927-28, when Valle was writing La corte de los milagros and iViva mi dueño!" "In the Ruedo Ibérico the esperpento style is often used to satirize historical figures whom Valle-Inclán ha tes for what they represent in the Spain of his own day." Bermejo Marcos se centra en el tema del anarquismo presente en Baza de espadas y el paralelismo con la situación española en el momento de redacción y publicación de la obra de Valle. Véase también el capítulo "Valle-Inclán: la esperpentización de la Dictadura" del trabajo de García Queipo de Llano (378-93) en el que se estudian las conexiones de El Ruedo con la política de la época en la que fue publicado. 25. En la prensa argentina se editaba con mayor grado de libertad (García Queipo de Llano 13). Asimismo los artículos publicados en La Nación "recibían una remuneración muy superior a la habitual en la prensa española," además de tener mayor difusión (García Queipo de Llano 258). 26. Menos evidente es el comentario de Eugenio Montes en su reseña de Cartel de ferias. El crítico se centra en el tema gitano y se pre-

AMPARO DE JUAN BOLUFER .139 / 697

gunta: "lPor qué don Ramón permuta los campos gallegos por las tierras del Sur?lPor qué deja-un momento tan sólo-sus feudales siervos célticos, y sus brujas y sus ciegos en beneficio de los faraones? Creemos poder adelantar la respuesta. Son los gitanos los únicos seres cuyo destino consiste en ir siempre-entre polvo, denuestros [sic) y aceite-delante de los tricornios de la guardia civil." (Montes 2). El crítico parafrasea al propio Valle-lnclán que en varias declaraciones públicas utiliza la misma expresión: "-En España-termina-lo honroso es, como los gitanos, correr siempre delante de la Guardia civil" (El Liberal, 2 de abril de 1922). Según Dougherty (Un Valle-Inclán 146) era famoso su credo de "Actuar siempre fuera de las leyes y tener el gusto de ser perseguido por la Guardia Civil." 27. Valle fue leído como un precursor: "De la novela aristocrática pasó a la producción revolucionaria. Sus últimas obras causaron sensación en las letras españolas" (Maurin, apud Esteban y Santonja 36). El escritor siguió para este autor una conducta opuesta a la de Baraja y Azorín que se humillaron ante la tiranía. Más claro es todavía Gorkin en un trabajo de 1931 en el que citando Tirano Banderas y El Ruedo Ibérico afirma: "El viejo don Ramón, un día enamorado de la monarquía absolutista y de las castas feudales, se ha revelado en estos años como uno de los enemigos más irreductibles de la dictadura y de la monarquía" (apud Esteban y Santonja 56). Véase la reseña de Martes de Carnaval de J. Díaz Fernández y especialmente la recensión del mismo libro de César Falcón, ambas publicadas en 1930. Para este último autor los esperpentos no sólo son un acontecimiento literario, sino político: "Valle-lnclán es precisamente el literato español cuya protesta se ha expresado con mayor dignidad, con mayor constancia, y, a lo largo de la Historia con mayor eficacia." (Falcón 11) Su rebeldía como hombre se refleja en su literatura, con una "firme congruencia espiritual": "Su rebeldía es la rebeldía contra todo cuanto rebaja y enloda la dignidad humana," sin seguir ninguna doctrina política concreta. Agradezco a Dru Dougherty el que me haya facilitado el conocimiento de este texto. 28. En su estudio de la recepción del estreno de la Farsa Javier Serrano ("La recepción") destaca la intencionalidad política del montaje y que el momento era propicio para conseguir un resonante éxito. 29. Véase Pérez Ferrero, Soto Barrera y especialmente "Valle-lnclán presidente." 30. Cita además de las dos de Valle-lnclán, El obispo leproso de Gabriel Miró y Marcos Villarí de Bartolomé Soler. Sarrailh (120) también menciona la resurrección del escritor: "les deux derniers

140/ 698 ALEC 29.3 (2004)

merveilleux romans, Tirano Banderas et La corte de los milagros qui marquent la brillante résurrection de l'auteur." 31. La generación del 98 muestra síntomas de agotamiento y decadencia (Benavente, Unamuno, Baroja): "En cambio Valle-Inclán ha dado últimamente pruebas de una vitalidad, poderío y profundidad de que sus lectores de su obra decadente no le hubieran creído capaz" (Vives 171). 32. Lo mismo sucede en otro tipo de publicaciones como los almanaques. En el Almanaque de las Artes y las Letras para 1928 F.A. pregunta a E. Giménez Caballero sobre la literatura española de 1927 y éste destaca "la renovación novelística de Valle-Inclán." 33. También se encuentran menciones a La corte de los milagros en una visión panorámica posterior de Jaime !barra en La Gaceta Literaria, en 1930. 34. Evolución o revolución: "El enorme secreto de D. Ramón ha sido la evolución, y su evolución ha tenido, acaso, algo de revolución, los dos vocablos que gustaba unir Eliseo Reclus" (García Blanco, apéndice 8). 35. Mariano Latorre (449) prefiere hablar de "maduración." 36. "Valle-Inclán, a más de comunicar a la prosa castellana nuevos sabores clásicos, ha restaurado la novela dramática dialogada del tipo mixto de La Celestina y ha combinado con arte genial una honda emoción humana, una depm .ida expresión de lo pintoresco y el desenfado y atrevimiento de his sales rabelesianas" (Gómez de Baquero, "Del estado" 306). 37. Según aparece en la primera edición de La Corte este plan sería el siguiente: Primera Serie. Los amenes del reinado: 1 La corte de los milagros, 11 Secretos de estado, 111 Baza de espadas. Segunda Serie. Aleluyas de la Gloriosa: IV España con honra, V Trono en ferias, VI Fueros y cantones. Tercera serie. La Restauración borbónica: VII Los salones alfonsinos, VIII Dios Patria Rey, IX Los campos de Cuba. 38. La crítica más contemporánea ha seguido también por estos derroteros. 39. "No es esta serie a modo de episodios, como los de Galdós o como los de Baro ja. Es una novela única y grande al estilo de La guerra .Y la paz, en la que doy una visión de la sensibilidad española desde la caída de Isabel 11. No es una novela de un individuo, es la novela de una colectividad, de un pueblo" (Román). 40. Parece incluso que Valle considera más esperpénticas a sus novelas que a sus obras teatrales en contra de la crítica actual: "Son enanos y patizambos, que juegan una tragedia. Y con este sentido los he llevado a Tirano Banderas y a El Ruedo Ibérico. Vienen a ser estas novelas esperpentos acrecidos y trabajados con elementos que no

AMPARO DE JUAN BOLUFER 141 / 699

podían darse en la forma dramática de Luces de bohemia y de Los cuernos de don Friolera" (Martínez Sierra). 41. Han estudiado esta fuente en la crítica más actual Boudreau y Schiavo (198-203). En estos casos, y como no podría ser de otra manera, se examinan las relaciones textuales y de contenido entre el libro de Julián de Zugasti, El bandolerismo. Estudio social y memorias históricas, Madrid, 1876-1880, y la obra de Valle, encontrando huellas claras de su influencia. 42. Juan de la Encina es el seudónimo de Ricardo Gutiérrez Abascal, crítico de arte que comienza su trayectoria en la prensa de Bilbao simultaneando esta actividad con estudios de ingeniería. En el año 1915 se traslada a Madrid. Gabriel García Maroto realiza una semblanza del crítico de La Voz en La Gaceta Literaria 22 (15 de noviembre de 1927): 1-2. 43. Véase "Valle-lnclán y Góngora."

OBRAS CITADAS

"Don Ramón del Valle-Inclán da a la América española las primicias de su obra El Ruedo Español." Diario de la Marina, La Habana (19 de abril de 1927). Recogido también en J. y J. Valle-Inclán (341-43).

"Hoy 28 de diciembre, ha comenzado la vista de la causa contra Valle-lnclán." Heraldo de Madrid, Madrid (28 de diciembre de 1927). Recogido también en J. y J. Valle-Inclán (365-67).

"Información teatral. ¿Cómo escribe usted sus obras? Dice D. Ramón del Valle-Inclán." La Voz, Madrid (20 de mayo de 1927). Recogido también en J. y J. Valle-lnclán (345).

"La corte de los milagros." Heraldo de Madrid, Madrid (24 de mayo de 1927).

"Un gesto de Valle-Inclán." Nuevo Mundo, Madrid (4 de noviembre de 1927). Recogido también en J. y J. Valle-lnclán (355-57).

"Valle-Inclán y Góngora." La Gaceta Literaria 11, Madrid ( 1 de junio de 1927). Recogido también en J. y J. Valle-Inclán (347).

Alcalá-Galiano, Álvaro. "Un hidalgo de las letras: Don Ramón del Valle lnclán." La Nación, Buenos Aires (2 de junio de 1929). Recogido en Figuras excepcionales. Madrid: Renacimiento, s.a. [1930].

Baeza, Ricardo. "Marginalia. La resurrección de Valle-Inclán." La Gaceta Literaria I.12, Madrid (15 de junio de 1927): 4.

Balseiro, José A. "Valle-Inclán, la novela y la política." Hispania XV (1932): 437-64.

142/ 700 ALEC 29.3 (2004)

Barja, César, "Algunas novelas españolas recientes." Bulletin of Spanish Studies V.17, Liverpool (1928): 67-74.

Bermejo Marcos, Manuel. Valle-Inclán: introducción a su obra. Salamanca: Anaya, 1971.

Boudreau, Harold L. "Bandrity and Valle-lnclán's Ruedo Ibérico." Hispanic Review 26.1 (enero 1967): 85-92.

C.F. [César Falcón]. "Martes de carnaval." Nosotros 1.13, Buenos Aires (24 de julio de 1930).

Castro, Cristóbal de. "Autores, editores, libreros." Nuevo Mundo, Madrid (9 de septiembre de 1927).

____ ."La superación de Valle-Inclán." Nuevo Mundo, Madrid (28 de diciembre de 1928).

Castrovido, Roberto. "Comentarios. Un rosario de esperpentos." La Voz, Madrid (30 de abril de 1927): l.

Chaves Nogales, Manuel. "La corte de los milagros. El siglo XIX en Galdós, Baroja y Valle-Inclán." Heraldo de Madrid, Madrid (1 de julio de 1927).

Cueva, José de la. "En el Muñoz Seca. La reina castiza." Informaciones, Madrid (4 de junio de 1931).

Díaz Fernández, J. "Los libros nuevos (Ojeada semanal)." El Sol, Madrid (22 de junio de 1930).

Díez-Canedo, Enrique. "La producción literaria española en el primer semestre de 1927." La Nación, Buenos Aires (28 de agosto de 1927): 14.

____ ."Una novela de Valle-Inclán." La Nación, Buenos Aires (8 de noviembre de 1929). Recogido en Conversaciones literarias. Tercera serie: 1924-30. México: Joaquín Mortiz, 1964, 229-34.

Dougherty, Dru. Un Valle-lnclán olvidado: entrevistas y conferencias. Madrid: Fundamentos, 1983.

____ . Valle-Inclán y la Segunda República. Valencia: Pre-Textos, 1986.

____ . Guía para caminantes en Santa Fe de Tierra Firme: Estudio sistémico de Tirano Banderas. Valencia: Pre-Textos, 1999.

Dubois, Antonio. "Un libro de Valle-Inclán. Gracias, don Ramón." La Libertad, Madrid (5 de mayo de 1927).

E.M. [Eugenio Montes]. "Glosa a la última obra de Valle-Inclán. Don Ramón y la gitanería. Cartel de feria." El Pueblo Gallego, Vigo (20 de enero de 1925).

Encina, Juan de la. "De arte. Coloquios a la deriva (Tirano Banderas)." La Voz, Madrid (17 de enero de 1927).

____ . "Crítica de arte. Coloquios a la deriva ('La corte de los milagros')." La Voz, Madrid (3 de mayo de 1927).

AMPARODEJUANBOLUFER 143 / 701

____ ."De arte. Coloquios a la deriva (Don Ramón o el estilo)." La Voz, Madrid (10 de mayo de 1927).

Esteban, José y Gonzalo Santonja. Los novelistas sociales españoles (1928-1936) Antología. Madrid: Hiperión, 1977.

F.A. "Lo que ha dado 1927. Y lo que se espera de 1928." Almanaque de las Artes y las Letras para 1928, ordenado por Gabriel García Maroto. Madrid: Biblioteca Acción, vol. 1, 33.

Fernández Almagro, Melchor. "Novela Histórica y Esperpento. A propósito de La corte de los milagros." Verso y Prosa. Boletín de la joven literatura 9, Murcia (septiembre 1927).

G.S. "iViva mi dueño!" La Gaceta Literaria, Madrid (15 de diciembre de 1928).

García Blanco, M. "Lenguaje en Valle-Inclán." La Gaceta Literaria I.18, Madrid (15 de septiembre de 1927): 4.

García Queipo de Llano, Genoveva. Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera. Madrid: Alianza, 1988.

Gogorza Fletcher, Madeleine. The Spanish Historical Novel 1870-1970. A Study of ten Spanish novelists, and their treatment ofthe "episodio nacional." London: Tamesis, 1974.

Gómez de Baquero, E. "Letras e ideas. La corte de los milagros." El Sol, Madrid (30 de abril de 1927). Recogido en Serrano (El arte 217-22).

____ ."Del estado actual de la literatura española." Síntesis 15, Buenos Aires (agosto 1928): 299-312. Recogido en Serrano (El arte 239-40).

____ . "iViva mi dueño!" El Sol, Madrid (1 de noviembre de 1928). Recogido en Serrano (El arte 241-46).

Gorkin, J.G. "Los escritores de la España Nueva: antiguos y modernos. Valle-Inclán, Azorín, contra la dictadura. Del nihilismo a la esperanza. Hacia una literatura humana." Monde 162, París (11 de julio de 1931). Recogido en Esteban y Santonja (54-59).

!barra, Jaime. "Don Ramón María del Valle-Inclán. Apunte de historia novelesca o de novela histórica." La Gaceta Literaria IV.88, Madrid (15 de agosto de 1930).

Juan Bolufer, Amparo de. La técnica narrativa en Valle-Inclán. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2000.

Latorre, Mariano. "Tirano Banderas y Los de abajo, dos novelas sobre la revolución mejicana." Atenea V.5, Concepción (Chile) (31 de julio de 1928).

Lavaud, Jean-Marie "Valle-lnclán et la mort de Blasco lbáñez." Bulletin Hispanique, LXXVl.3-4 (1974): 376-90.

1441 702 ALEC 29.3 (2004)

López Martín, Fernando. "Comentarios. Este gran don Ramón de las barbas de chivo .. . "Nuevo Mundo XXXIV.1724, Madrid (4 de febrero de 1927).

López Prudencia, J. "Crítica y noticias de libros. La corte de los milagros y iViva mi dueño!, por D. Ramón del Valle-Inclán." ABC (21 de noviembre de 1928).

Madrid, Francisco. "Un diálogo con don Ramón del Valle-Inclán." La Noche, Barcelona (20 de marzo de 1925). Recogido también en J. y J. Valle-lnclán (275-78).

Marquina, Rafael. "Otro triunfo de Don Ramón del Valle-Inclán." Cervantes IV.9, La Habana (diciembre de 1928): 11-12.

Martínez Sierra, Gregario. "Hablando con Valle-Inclán. De él y de su obra." ABC (7 de diciembre de 1928). Recogido también en Dougherty (Un Valle-Inclán 173-79) y en J. y J. Valle-Inclán (393-97).

Maurin, Joaquín. "Panorama de la literatura española." Monde 92, París (8 de marzo de 1930). Recogido en Esteban y Santonja (28-39).

Montero Alonso, José. "Lo que preparan nuestros escritores." La Libertad, Madrid (16 de abril de 1926). Recogido también en J. y J. Valle-Inclán (295-98).

Pérez Carrera, José Manuel. Una carta inédita de Valle-Inclán. Madrid: Asociación de Profesores de Español, 1992.

Pérez Ferrero, Miguel. "Esto de los premios literarios." Heraldo de Madrid, Madrid (16 de mayo de 1932). Recogido también en Dougherty (Un Valle-Inclán 231-34) y en J. y J. Valle-Inclán (501-03).

Pillepich, Piero. "Ramón del Valle-Inclán." Colombo V.23, Roma (1930): 130-38.

Río, Ángel del. "La literatura de hoy. La vida literaria en España." Revista de Estudios Hispánicos 1.1 (1928): 61-63.

Román, Mariano. "A manera de prólogo. Hablando con Valle-Inclán." La Novela de Hoy 225, Madrid (3 de septiembre de 1926). Recogido también en Dougherty (Un Valle-Inclán 159-64) y en J. y J. Valle-Inclán (309-11).

Sarrailh, Jean. "Ramón del Valle-Inclán." Prosateurs espagnols contemporains. París: Delagrave, 1927. 118-33.

Schiavo, Leda. Historia y novela en Valle-Inclán. Para leer "El ruedo ibérico." Madrid: Castalia, 1984.

Serrano Alonso, Javier, ed. El coto de los Carvajales. Ramón del Valle-Inclán. Boletín de la Fundación Federico García Larca, 7-8 (1990): 141-79.

AMPARO DE JUAN BOLUFER 145 / 703

____ . "La recepción del teatro de Valle-lnclán: Los estrenos de 1931." El teatro.en España entre la tradición y la vanguardia (1918-1939). Ed. Dru Dougherty y M!! Francisca Vilches de Frutos. Madrid: C.S.l.C., 1992. 345-60.

____ . "La corte isabelina (1926), primera edición de La corte de los milagros de Ramón del Valle-Inclán." Bulletin Hispanique 98.1, Bordeaux (enero-junio de 1996): 161-73.

____ . "«De las Academias, iLíbranos, Señor!» Valle-Inclán frente a la Real Academia: Una entrevista desconocida (1917)." Anales de la literatura española contemporánea 27.3. Anuario Valle-Inclán 11 (2002): 263-89.

____ . El arte del elogio. Eduardo Gómez de Baquero, Andrenio, lector ideal de Ramón del Valle-Inclán. Vilanova de Arousa: Servicio de Publicacións da Asociación Amigos de Valle-lnclán, 2004.

Soto Barrera, Joaquín. "Don Ramón del Valle-lnclán nos habla de la elección del Ateneo, del premio Fastenrath y de la política de los Ministerios de instrucción y estado. El nuevo presidente del Ateneo." Heraldo de Madrid (31 de mayo de 1932). Recogido también en J. y J. Valle-lnclán (509-10).

Speratti-Piñero, Emma Susana. De "Sonata de otoño" al esperpento. Aspectos del arte de Valle-Inclán. London: Tamesis Books, 1968.

Tasende-Grabowski, Mercedes. Palimpsesto y subversión: Un estudio intertextual de "El Ruedo Ibérico." Madrid: Huerga y Fierro, 1994.

Tussell, Javier y Genoveva García Queipo de Llano. Alfonso XIII. El rey polémico. Madrid: Taurus, 2001.

V.T. "Valle-Inclán presidente." La Voz, Madrid (31 de mayo de 1932). Recogido también en J. y J. Valle-Inclán (511-12).

Valle-lnclán, Joaquín y Javier, eds. Ramón María del Valle-lnclán. Entrevistas, conferencias y cartas. Valencia: Pre-Textos, 1994.

Valle-Inclán, Ramón del. La corte de los milagros. El Ruedo Ibérico. Primera serie. Tomo l. Opera Omnia XXI. Madrid: Imprenta Rivadeneyra, 1927.

Vives, Eliseo. "La literatura española actual." 1927. Revista de avance 7, La Habana (15 de junio de 1927): 171-72.

Zulueta, Luis de. "La generación de la dictadura." El Sol, Madrid (20 de enero de 1931). Recogido en Esteban y Santonja.

146/ 704 ALEC 29.3 (2004)

APÉNDICE DOCUMENTAL

l. E. Gómez de Baquero. "Letras e ideas. La corte de los milagros." El Sol, Madrid (30 de abril de 1927).

El lector asiduo de Valle-lnclán, que tiene fresca la lectura de "Tirano Banderas", advertirá la semejanza de estructura artística entre esta novela y la nueva: "La Corte de los milagros". Abre una serie, "El ruedo ibérico". Primera serie, tomo 11, dice la portada, prometiendo una colección de lienzos goyescos de la España contemporánea, que viene a enlazarse con las tres novelas de "La guerra carlista", cuyo cantor de gesta, en la forma objetiva de la novela moderna, ha sido Valle-Inclán.

Nuestros grandes novelistas, o buena parte de ellos, han propendido a la novela histórica, de historia contemporánea, que es aquella en que mejor se combina el material histórico con la novela de costumbres y de caracteres. Galdós, el primero; después, Unamuno, Valle-Inclán, Baraja ... El mismo Blasco lbáñez ha abordado el asunto bajo otro aspecto: el de la novela social, en sus novelas de las ciudades. Tal vez no se deba exclusivamente esa afición a lo pintoresco y dramático del tema, de un siglo de guerra civil crónica, que cuando deja descansar las armas toma las de la intriga y en que el dejo de la picaresca y los visajes de la bufonada se mezclan con las llamaradas de una épica bárbara.

Esa historia está viva, y de ahí puede venir otra razón recóndita para aquella predilección. Según una conseja del folklore mágico, el brujo, al morir, busca un heredero; murmura entre dientes: "hereda", "hereda", y no puede marcharse hasta que no llegue el sucesor. La España embrujada está diciendo hace un siglo: "hereda", "hereda'', y como no aparece el heredero, no acaba de morirse y dejar el puesto a la España nueva. Esta agonía interesa visiblemente a los novelistas.

* *. Valle-Inclán está en ese feliz momento de superación, en que cada

obra nueva aventaja a la anterior. Es el mediodía de la producción artística. Difícil parecía que a una novela tan original y fuerte, dentro de los primores de su elegante barroquismo, tan rica en elementos artísticos y en contrastes como "Tirano Banderas", siguiese otra que, usando los mismos métodos de composición y la misma alquimia literaria, pudiese competir con ella y aun sobrepujarla. Tal es el caso de "La Corte de los milagros". El argumento de la novela isabelina está más cerca de nosotros; nos pone delante tipos familiares y figuras históricas no olvidadas, que han dejado tras sí un rastro

AMPARO DE JUAN BOLUFER 147 / 705

satírico de coplas y libelos. Buen cuadro de época es la novela de Valle-Inclán ... Velázquez y Goya.

El novelista elige un breve minuto de la Historia para emplazar su fábula y sus personajes. La Santidad de Pío IX acaba de enviar la Rosa de Oro a la Reina Nuestra Señora como muestra del amor en Cristo que profesa a la Católica Majestad y premio a sus virtudes. Narváez, el espadón de Loja, adolece y muere. Se conspira en todas partes, unos por Montpensier, otros por la República, otros por el Rey X, todos a una por la revolución. Las dos camarillas tejen las telas de araña de sus intrigas. Los caballistas andaluces, protegidos por altos personajes, que pagan así el seguro de sus cosechas y ganados y cotizan la intervención del bandido como agente electoral de navaja y retaco, andan ocupados en sus latrocinios, que ellos llaman rebaja de caudales, valiéndose de bárbaros secuestros con amenazas de muerte. La Sultana lanza el pañolito de su capricho a un nuevo favorito. González Brabo [sic], el libelista lejano de "El Guirigay", esboza el último gesto de jaque. Madrid hierve en coplas satíricas y en papeles clandestinos, por donde desfilan en posturas de farsa la reina, la monja, el confesor y el rey atiplado.

El verdadero protagonista de "La Corte de los milagros" es la España de 1868, vísperas de la Gloriosa. Novela de ambiente, evocación poética de una sociedad que se prepara a cambiar de postura, contiene una trama compleja y delicada de sucesos públicos y particulares en que se inician las acciones que proseguirán en el curso de la serie. Hay una feliz combinación de lo culto y lo popular, tanto en el lenguaje como en los cuadros y en la sucesión de los personajes. Por eso el barroquismo del estilo no fatiga ni desentona. No es el afectado arabesco erudito. Sale de las entrañas del idioma, con espontáneo lujo de vocablos, con neologismos y acepciones que tienen el cuño clásico. Alterna con el florido adorno cierta concisión sentenciosa que viene de los grandes hablistas latinizantes del Siglo de Oro, pero que lleva el sello personal, como todo, en el habla de Valle-Inclán.

* * * Por mucho que atraiga a los que tienen paladar para los sabores

del idioma el primor estilístico, no es la cualidad primera de la novela. Antes que obra de buen decir, la novela es evocación poética de la vida humana, reflejo e interpretación de la tragicomedia real. Con mediano estilo literario se puede ser un gran novelista, como lo fue Balzac. Nos interesan y conmueven novelas traducidas, aunque lo estén medianamente, y que, aun estándola a la perfección, siempre serían un estilo en conserva, sin la frescura original. Lo principal en la novela es lo intuitivo: figuras, drama, paisaje; en suma, la creación poética. Esto es lo que gradúa a Valle-Inclán de gran novelista, u~o

148/ 706 ALEC 29.3 (2004)

de los primeros de Europa, y con pocos pares, más que las páginas de antología y los trozos de sátira quevedesca.

Todo aquel mundo hispano de "El ruedo ibérico", desde la lánguida marquesa Carolina y la dulce Feliche hasta el cachicán cazurro (figura de tragedia rústica) y el ciego don Felipito, que vende papeles contra el gobierno en los cafés de la corte, vive con la poderosa realidad del arte, reflejo del natural. Al margen del cuadro aparece la figura del marqués de Bradomín, el don Juan, ya cano, de las Sonatas, semejante al autorretrato que ponían algunos pintores en el ángulo de un lienzo, porque Bradomín es como una proyección ideal del propio don Ramón.

La riqueza de contenido de esta novela es de pura ley novelesca: real, intuitiva, obra de una fantasía fecunda y de un ingenio documentado sobre su asunto; no se pierde en moralidades ni en disecciones psicológicas: la psicología de los personajes está viva y se manifiesta en sus acciones.

"La Corte de los milagros", novela medio cortesana, medio rural, del salón, de la calle y del campo, poblada de damas aristocráticas y de guacamayos palatinos, de bandidos de romance, de figuras hamponas y también de pueblo y mesocracia madrileños ilusionados con la revolución que se ve venir, encierra algunos maravillosos paisajes campestres, como la descripción del coto de los Carvajales:

"Era un gran dominio de olivas y tierras adehesadas, con casona antigua en cerco de cuadras, alpendes, lagares y toriles. A lo largo del camino, oculta en los encinares, sonaba la castañuela de la urraca. En los oros celestes cantaban las remontadas alondras y las gentiles gollerías picoteaban en las siembras, moviendo las caperuzas con melindre de niñas viejas. Un cazador -sombrero haldudo, escopeta y perro-cruzaba un cerrillo de fulvas retamas, con el sol de soslayo, anguloso y negro. El baladro de las esquilas, el grito del boyero, el restallo de la honda juntaban su música agreste con los olores de la tierra, y en el cielo rasgado de azules intactos era sólo el trino de la alondra, remota, remota.

La marquesa y Feliche, en el fondo del coche, con dulce conforto, se estrechaban las manos. No hablaban, pero, sin decírselo, cada una sabía de la otra y de su consolación en el feliz cristal del campo mañanero ... "

Generosa ·en contraste, ofrece la novela allende esta suave y penetrante égloga, las aguafuertes duras y sombrías de las escenas bandoléricas y la pirueta del pormenor drolático -"sátira chispera de guitarrón", que no rezuma acedía sañuda-. Las burlas muestran la alegría de la caricatura, no el encono de la enemistad. Pasquino tiene en este caso el gesto noble de Bradomín y la risa de un cardenal

AMPARO DE JUAN BOLUFER 149 / 707

renacentista aficionado al Aretino. Nada más lejos, sin embargo, de esta novela que el frío diletantismo del espectador de una tragicomedia histórica curiosa. Corre por ella un estremecimiento generoso de emoción humana, recatada y fuerte. El mismo de "Luces de Bohemia" y de "Tirano Banderas".

E. GÓMEZ DE BAQUERO

2. Roberto Castrovido. "Comentarios. Un rosario de esperpentos." La Voz, Madrid (30 de abril de 1927).

Hoy por hoy es D. Ramón del Valle-lnclán el máximo valor literario de España, y tal vez de las Españas. lLiterario no más? No se atemperará, no es un conformista más. Su voz aguda rompe el silencio como la nota agria del clarín de una plaza de toros cuando calla la multitud expectante. Esas notas de clarín suenan bien en El ruedo ibérico.

La primera serie de El ruedo ibérico se titula La corte de los milagros, y es un episodio nacional del reinado de Isabel 11, que va a historiar novelescamente, no deteniéndose en Alcolea, sino pasando el puente y estudiando en la misma forma la interinidad (España con honra), el reinado de don Amadeo (Trono en ferias), la República (Fueros y cantones), la Restauración (Los salones alfonsinos), la mal numerada segunda guerra civil (Dios, patria y rey) y la década insurrecciona} de la grande Antilla (Los campos de Cuba). iMagnífica empresa! Cuando los nueve volúmenes se hayan publicado será el momento de comparar esta obra con las últimas series de los Episodios nacionales de D. Benito Pérez Galdós y con las Memorias de un hombre de acción, de Pío Baroja, aunque, como es notorio, no llegan al verdadero reinado de Isabel, que empezó en 1843, cuando los moderados Y. los imbéciles progresistas traidores a Espartero abrieron los Pirineos a la esposa de D. Fernando Muñoz, duque de Riánsares, por la gracia de González Brabo [sic], el llamado libelista por lo que escribió contra la Reina gobernadora en El Guirigay.