LA QUESTION DE LA KHORA ESPACE, MATIERE ET MOUVEMENT DANS LE « TIMEE » DE PLATON

Transcript of LA QUESTION DE LA KHORA ESPACE, MATIERE ET MOUVEMENT DANS LE « TIMEE » DE PLATON

Fournier Yvan Yverdon, le

26 janvier 2012

Bachelor en Lettres Travail

de séminaire

LA QUESTION DE LA KHORA

ESPACE, MATIERE ET MOUVEMENT

DANS

LE « TIMEE » DE PLATON

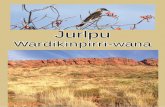

1 W. KANDINSKY, Mélange de compositions.

1

Plan

1. Introduction

2. Analyse

2.1. Statuts ontologique et épistémologique

2.1.1. Contexte

2.1.2. Pourquoi le mythe ?

2.1.3. Le troisième genre et la question du devenir

2.1.4. A la lumière des analogies

2.1.4.1. La matière première

2.1.4.2. La matrice

2.1.5. Topos et khora

2.1.6. Premières conclusions

2.1.7. La question épistémologique

2.1.7.1. Le raisonnement bâtard

2.1.7.2. Le rêve

2.1.8. Conclusion de la première partie

2.2. Le chaos originel et la nécessité

2.2.1. Les formes de mouvement

2.2.1.1. Le crible

2.2.1.2. La transformation des éléments

2.2.1.3. La compression

2.2.1.4. Premières conclusions

2.2.2. La question de la cause du désordre

2

2.2.2.1. L’âme comme seule principe du mouvement

2.2.2.2. Mythe ou discours scientifique ?

2.2.2.3. Désordre et finalité

2.2.3. Conclusion de la seconde partie

3. Conclusion et discussion

4. Bibliographie

1. Introduction

Nous allons, dans ce travail, nous intéresser à la notion de

khora2 chez Platon. Celle-ci est étudiée dans le Timée3, ouvrage

qui expose un véritable « logos encyclopédique » du savoir,

comprenant « une ontologie générale, (…), une théologie, une

cosmologie, une physiologie, une psychologie, une zoologie »4.

Ce que va nous proposer en fait notre philosophe tout au long

de ce parcours, c’est un mythe retraçant l’origine du monde, sa

formation, son évolution et sa finalité. Mais comme toujours

chez Platon, ce n’est pas lui qui parlera directement, mais il

prêtera sa voix à un certain Timée5, originaire de Locres en

Italie, réputé à la fois pour sa science politique et

philosophique (20a). Dans sa grande fresque, celui-ci va

2 Nous préférons garder ici le terme grec original et ne pas en faire unetraduction qui fausserait d’entrée notre objet d’étude. En effet, ce qu’ilva nous falloir essayer d’éclaircir au mieux sera justement ce qui se cachesous ce nom, ce que Platon nous en révèle, sous quelle forme et pourquoi.Nous utiliserons cependant régulièrement d’autres notions telles que« réceptacle » ou « milieu spatial », dans un simple souci de présentation.3 L. BRISSON, Platon. Timée, Critias, Flammarion, Paris, 1992.4 J. DERRIDA, Khôra, Editions Galilée, Paris, 1993, p. 44.5 C’est pourquoi nous nous permettrons de substituer parfois tout simplementle nom de Platon par Timée et inversement.

3

procéder de manière originale. En effet, nous n’avons pas

affaire à un récit continu, à un développement chronologique à

partir de principes simples, mais à un exposé comprenant trois

parties, chacune étudiant le développement dans le temps d’un

seul paradigme. La première (29d-47d) commence ainsi par

l’œuvre du démiurge, la deuxième (47e-69a) par celle de la

nécessité et la troisième (69b-92c) par celle des dieux

subalternes. La première apparition de la khora se fait dans la

seconde partie ; c’est alors qu’elle se manifeste comme le

troisième genre d’être et le réceptacle de la réalité sensible.

Mais qu’entend Platon ici par réceptacle, par khora ? C’est ce

que nous allons clarifier au fil de notre analyse.

Nous commencerons par nous intéresser au contexte dans lequel

émerge ce concept, ce qui provoque ce premier flashback dans le

récit, puis nous essaierons de cerner la « nature » de la

khora, ce que Timée en dit et enfin le moyen par lequel nous

pouvons en avoir la connaissance. Dans un deuxième temps, nous

reprendrons le fil du récit et nous verrons comment le

narrateur introduit la khora dans le cadre du mythe et ce qui

explique son introduction dans la partie concernant la

nécessité. Enfin, nous terminerons par une conclusion sous

forme de discussion, nous permettant ainsi de synthétiser les

résultats de nos travaux, d’en faire le bilan et de les

prolonger par quelques réflexions.

2. Analyse

4

2.1. Statuts ontologique et épistémologique

2.1.1. Contexte

Il nous faut tout d’abord analyser, dans la structure-même du

Timée, ce qui nécessite ou du moins prépare la conception de la

khora comme troisième genre d’être.

Dans son discours d’introduction, Timée commence par poser la

distinction fondamentale entre les deux catégories premières de

l’ontologie : « ce qui est toujours, sans jamais devenir » et

« ce qui devient toujours, sans être jamais » (27d). A chacune

de celles-ci est associé un type de connaissance et de

discours, ainsi qu’un « organe » d’appréhension particulier : à

la première, l’explication rationnelle et l’intellect, à la

seconde l’opinion et la perception sensible (28a)6. C’est à

partir de ce dualisme que va procéder toute la cosmogonie de

Timée. Suivons-en l’argumentation globale.

Le monde sensible, corporel, dans lequel l’homme vit, est

engendré, car il n’est que devenir. Or, tout ce qui est

engendré à une cause (28a). C’est ici que nous voyons entrer

un autre agent essentiel dans le processus de création : le

démiurge. Celui-ci est assimilé à un artisan qui, étant bon,

veut créer la plus belle chose qui soit. Il forme donc le monde6 Ici nous voyons déjà surgir la structure mathématique sous-jacente à toutle Timée : l’analogie (ou ana logon), c’est-à-dire l’égalité de proportionentre deux éléments ainsi exprimée : a/b = c/d. Dans notre cas, celadonne : « ce que l’être est au devenir, la vérité l’est à la croyance »(29c). Voir A. G. WERSINGER, Cercle, Nœud, Réseau : rhétorique et mathématiques dans leTimée, Les Etudes Philosophiques, 1997, 3, p. 305.

5

sensible en ayant pour modèle le monde intelligible, celui des

Formes (28b). Ainsi, il donne au monde une âme pourvue

d’intellect afin qu’il ressemble le mieux au Vivant

intelligible, c’est-à-dire à la totalité des Formes (30a). Par

la suite viendra le récit de la formation du corps du monde, à

partir des quatre éléments que sont l’eau, l’air, la terre et

le feu, toujours dans un souci d’harmonisation géométrique, de

proportion, tout en lui donnant la forme d’une sphère. Celui-ci

devient ainsi « un corps complet, parfait constitué de corps

parfaits » (34a). A son centre, il place l’âme, qui entraîne le

corps dans « un mouvement de rotation uniforme, dans le même

lieu et sur lui-même » (34a). Ainsi, le monde mis en mouvement

se présente comme « un dieu bienheureux » (34b).

Dans sa fabrication de l’âme du monde, le démiurge procède

également comme un artisan en y mélangeant l’Etre, le Même et

l’Autre, chacun en tant que divisible ou indivisible (35a)7. Il

ne nous est pas nécessaire ici d’entrer dans les détails, mais

il semble bien que cette formation de l’âme du monde

s’apparente à celle d’une sphère armillaire représentant les

mouvements des planètes et des étoiles8. Par la suite, Timée

s’engage toujours plus profondément dans la description de la

création démiurgique, pour en arriver à l’homme, véritable

reproduction à l’échelle microcosmique du macrocosme.

2.1.2. Pourquoi le mythe ?

7 Pour les détails, voir L. BRISSON, Platon. Timée, Critias, Flammarion, Paris,1992, p. 283-291.8 IDEM.

6

Arrivés à la fin de ce bref survol, rappelons que Timée, comme

il l’a expliqué au tout début de son exposé (29d), ne nous

présenté ici qu’un mythe vraisemblable. En effet, la forme et

la qualité d’un discours étant apparentés à son objet, dans le

cas présent, celui-ci devra se contenter d’être une « image

vraisemblable9 d’un monde sensible qui est lui-même une image

vraisemblable des formes intelligibles »10. De plus, la forme-

même de la présentation, en tant que récit, tient à la qualité

particulière de l’objet à traiter. En effet, la description du

devenir et de sa création suppose une temporalité, un avant et

un après, alors même que la venue à l’être du temps, formé à

l’image de l’éternité (38a), n’est possible que par le

mouvement et donc présuppose l’âme du monde. Platon sait donc

très bien que ce récit de création ne peut être qu’une image

fortement imparfaite de la réalité11, car c’est en dissociant

analytiquement l’être entre être créé, incréé et le démiurge

que se constitue ce récit, alors que cette dissociation n’est

qu’une opération mentale, imaginaire.

9 Vraisemblable en tant qu’image correspondant le mieux à la réalité. Il nefaudrait pas ici confondre vraisemblance et mensonge en tentantd’identifier ce mythe de la création du monde et celui de la République 414b– 415c, où Platon expose la formation de l’homme à partir de la terre, etceci, dans un but politique. Cependant, nous avons également dans le Timée,comme nous allons le constater plus tard, une intention éthique manifeste.10 A. G. WERSINGER, Cercle, Nœud, Réseau : rhétorique et mathématiques dans le Timée, LesEtudes Philosophiques, 1997, 3, pp. 305-306. 11 Il faut toutefois remarquer l’inédit ici de cette cosmogonie, autrementdit l’intervention des sciences mathématiques tendant à mettre en évidencela beauté du monde, l’ordre du cosmos. C’est ce mélange de récit et descience qui donne, comme nous allons le voir plus tard, un côté fascinantet déroutant à ce texte. Voir L. BRISSON, Platon. Timée, Critias, Flammarion,Paris, 1992, pp. 11-14.

7

La réponse à la nécessité d’un mythe peut cependant également

se trouver dans la structure-même du Timée. En effet, il ne

faudrait pas isoler le récit de création des discours

d’introduction précédents. Or, dans ceux-ci, nous trouvons

l’évocation du paradigme de la cité idéale par Socrate et le

souhait de la voir à nouveau incarnée dans l’Athènes d’alors

(23b). Cette notion de « paradigme » pourrait donc intervenir

pour nous aider à mieux cerner les enjeux de fond de ce texte.

En effet, c’est à l’exemple de la cité idéale que devrait être

conçue Athènes, tout comme l’homme, en tant que microcosme,

devrait se conduire ainsi que le macrocosme, c’est-à-dire

s’approcher le plus possible du monde intelligible. Nous

pourrions donc clairement tisser un lien entre le Timée, qui

traiterait du paradigme du « pourquoi », la République et le

Politique, qui s’intéresseraient quant à eux respectivement au

« quoi » et au « comment »12. Ainsi, en analysant la structure

du Timée, nous pouvons découvrir ce parcours qui va de la

création du monde à celle de l’homme, tous deux étant le fruit

d’un mélange entre intellect et nécessité et ayant pour

vocation d’imiter les Formes intelligibles13. Car pour en

revenir à notre étude, nous allons maintenant entrer dans la

partie du Timée qui traite de ce qui résulte de la nécessité ou

cause errante, alors qu’auparavant nous étions dans le

façonnage du monde par l’intellect démiurgique et qu’après

12 B. SUZANNE, Le philosophe retrouvé, une autre lecture des dialogues de Platon, non-publié,http://plato-dialogues.org/fr/pdf/le_philosophe_retrouve/timee.pdf, p. 1.13 IBID, p. 4. Le plan proposé par Suzanne met bien en évidence cettearticulation profonde du Timée, ce qui en fait non pas seulement un récit decréation, mais également un projet éthique.

8

Timée abordera l’homme justement en tant que ce mélange

d’intellect et de nécessité.

2.1.3. Le troisième genre et la question du devenir

En introduction de la partie qui nous intéresse, Platon se

propose d’étudier « ce qu’était en elle-même, avant la

naissance du ciel, la nature du feu, de l’eau, de l’air et de

la terre et quelles en étaient alors les propriétés » (48b)14

et veut aborder la question de leur génération. Ici, à nouveau,

Timée rappelle qu’il ne s’agira que d’ « explications

vraisemblables » (48d) et c’est dans ce cadre qu’il mentionne

maintenant une nouvelle tripartition de l’être, dont le

troisième et nouveau genre est « une espèce difficile et

obscure » qui a comme propriété d’être « le réceptacle, et,

pour employer une image, la nourrice » (49a) du devenir,

autrement dit du deuxième genre d’être. Comme première

remarque, mentionnons le fait que l’introduction de ce nouveau

genre entre dans le projet de l’explication de la génération

des éléments. Mais pour l’instant, la notion reste très

imprécise. Platon va tenter de la clarifier.

Le premier problème qui se pose, c’est que pour affirmer

quelque chose de plus précis sur l’être de ce réceptacle, il

faut d’abord passer par les difficultés posées par les quatre14 Concernant l’expression « avant la naissance du ciel », nous avons déjàétudié la question de la temporalité dans le mythe, mais il faut cependantremarquer qu’ici cela indique la volonté de faire abstraction del’intervention démiurgique et donc de considérer le monde en l’absence del’intellect.

9

éléments. Le développement que nous allons tenter de comprendre

a été soumis à de nombreuses interprétations différentes, mais

nous nous baserons essentiellement sur celle présentée par

Brisson15. Le problème qu’aborde Timée dans son exposition sur

les quatre éléments est celui de la tenue d’un discours stable

(49b) à leur sujet ; en effet, pour en tenir un qui le soit, il

faudrait que l’on ait affaire à quelque chose qui soit lui-même

stable. Néanmoins, la perpétuelle transmutation des éléments

l’empêche. Il est donc impossible de dire, en parlant de la

réalité sensible : « ceci est de l’eau », mais il faudrait

plutôt dire « ce qui à chaque fois est tel ou tel, c’est de

l’eau » (49c-d). Avec cette seconde formulation, le discours

sur le corporel devient possible s’il ne fixe pas une réalité

sensible comme étant une fois pour toute de l’eau ou du feu,

mais se base sur le phénomène récurrent de manifestation d’un

élément ou d’une qualité, récurrence qui justifie le « tel ou

tel ». La possibilité de ce « tel ou tel » se fonde sur le fait

que le monde sensible est une image du monde intelligible et

qu’il n’est pas livré en quelque sorte à lui-même, comme chez

Héraclite16. Ainsi, un discours sur le devenir est possible,

mais il n’atteindra que le général, alors que celui sur les

Formes atteint l’universel. Et c’est ici qu’intervient le

réceptacle, car il est « ce en quoi chacune de ces

caractéristiques apparaît toujours » (49c) et seul donc il peut

être nommé « ceci » ou « cela »17 en tant que réalité stable. 15 L. BRISSON, Le Même et l’Autre dans la structure ontologique du Timée de Platon, EditionsKlincksieck, Paris, 1974, pp. 190-197.16 IBID, p. 194.17 Remarquons ici que si nous pouvons désigner la khora comme « ceci » ou« cela », ce n’est pas en vertu de son intelligibilité, mais de sastabilité, en ce qu’elle n’admet pas la destruction et est toujours (52a) ;

10

Arrivé à la fin de cette partie, nous pouvons conclure que

l’explication de la génération des éléments nécessite ce

troisième genre, support stable à l’instabilité des phénomènes.

Il ne faudrait donc pas confondre le réceptacle avec ces

éléments corporels que sont le feu, l’air, la terre et l’eau,

mais plutôt le « ce en quoi » ceux-ci apparaissent. Néanmoins,

si ces-derniers sont des corps à trois dimensions, comme le

soulignera plus loin Timée (53c), alors le réceptacle n’est-il

que pur espace vide ? Pour y répondre, il nous faut maintenant

analyser les métaphores utilisées par Timée pour caractériser

la khora.

2.1.4. A la lumière des analogies

Platon nous avait prévenus de la qualité inédite, « difficile

et obscure » (49a), de l’objet de son discours. En effet, le

réceptacle, en n’appartenant à aucun des deux genres d’êtres

que sont l’intelligible et le sensible, ne semble pouvoir être

l’objet d’aucun discours. Si ni l’explication rationnelle, ni

l’opinion ne peuvent entrer en jeu, que nous reste-t-il pour

tenter de décrire cette réalité insaisissable ? Platon

privilégiera le mode métaphorique afin de mieux mettre en

évidence certains aspects de la khora, car la métaphore a cette

elle n’est donc pas soumise au temps, elle ne change pas. En effet, lesnotions de « ceci » et de « cela » caractérisent justement une absencetotale de détermination par soi-même ; la khora est totalement indéterminée,au contraire des Formes.

11

qualité de manifester à travers elle certaines qualités d’un

objet, tout en sachant qu’elle ne peut jamais en toucher la

réalité-même.18 Si tout discours sur la khora en elle-même est

donc impossible, une expression portant sur le mode de relation

entre celle-ci et les images reste envisageable. En effet, une

certaine qualité de la khora est alors manifestée, est forcée

de se manifester.

Les métaphores utilisées par Timée peuvent être divisées en

deux espèces : la première portant sur l’activité artisanale

(ce que nous avions déjà évoqué quant au façonnage démiurgique

du monde), la seconde sur les relations sexuelles19.

2.1.4.1. La matière première

En ce qui concerne la première catégorie, l’image privilégiée

par Platon est celle d’un orfèvre qui produirait, à partir de

la matière qu’est l’or, toutes sortes de figures qu’il

remodèlerait (50a). Cette métaphore est encore liée au discours

précédent concernant le possible discours sur les phénomènes

que nous avons analysé plus haut. En effet, dans le cas présent

et en conformité avec celui de la khora, aucune de ces figures

que produit l’orfèvre ne peut recevoir la désignation « ceci »

ou « cela », car elles peuvent être changées en d’autres

18 Nous retrouverons donc, avec la métaphore, la notion d’analogie. Dans lescomparaisons qui vont suivre, Platon va en effet à nouveau utiliser lastructure mathématique du genre a/c = b/d. Par exemple, ce que la khora està la réalité sensible, l’or l’est aux figures possibles que l’on y imprime(50a).19 L. BRISSON, Le Même et l’Autre dans la structure ontologique du Timée de Platon, EditionsKlincksieck, Paris, 1974, p. 208.

12

figures et le sont effectivement. Par contre, le substrat, la

matière première dont elles sont composées, l’or, lui, le peut,

car il est permanent (50b). Notons que Platon met côte à côte

les notions de figures et de triangles, ce qui ne peut être

tenu pour anodin étant donné ce qui précédait. En effet, la

khora se présente bien comme cette matière sans qualité, qui,

modelée par les triangles que sont l’eau, la terre, le feu et

l’air, apparaît liquide, terreuse, ignée ou aérée (51a-b).

Lorsque Timée nous dit plus loin que la khora est « ce qui

reçoit tous les corps » (50b), nous savons que ces corps, ce

sont les quatre premiers éléments, et ce qu’entend Platon par

corps est un volume dont la surface est composée de triangles

(53c)20. Il nous est donc permis ici, suite à cette analogie,

de ne plus seulement considérer la khora comme espace vide,

mais bien également comme matière première, substrat, « fluide

homogène »21, donc non seulement le « ce en quoi » apparaissent

les phénomènes, mais également le « ce de quoi » ils tiennent

leur être. Et tout comme l’or ne présente aucune qualité en ce

qui concerne la figure, car s’il en possédait déjà, il ne

pourrait en recevoir sans les déformer ou leur résister, de

même la khora ne présente aucune qualité que ce soit, si ce

n’est celle d’accueillir les corps sensibles. Platon la compare

encore à un « porte-empreinte » (50c), à un bloc de cire vierge

sur lequel viendrait s’imprimer des formes ou figures. Mais il

ne faudrait pas confondre celles-ci avec les Formes

intelligibles, car ce qu’accueille la khora, ce ne sont que les

20 Etant donné que seul ce qui a un corps est tangible et visible (28b), ils’ensuit donc que la khora ne fait pas partie du monde sensible.21 L. BRISSON, A quelles conditions peut-on parler de « matière » dans le Timée de Platon, Revuede Métaphysique et de Morale, 2003, 1, p. 19.

13

images de ces-dernières. Ainsi, ce n’est pas le feu en tant que

Forme intelligible qui apparaît dans ou à travers la khora,

mais bien son image sensible (51b).

Platon ne cessera d’insister, dans les passages suivants cette

première métaphore, sur l’absence totale de qualité, de forme

du réceptacle. Dans cette optique, il mettra encore en avant un

autre travail artisanal, celui de parfumeur (50d). Dans cet

exemple, afin de pouvoir accueillir toutes les odeurs

possibles, la matière ou le liquide de base devra être le plus

inodore possible.

2.1.4.2. La matrice

Concernant les images portant sur l’activité sexuelle, c’est la

métaphore de la mère qui est utilisée et complétée par la

comparaison du modèle (les Formes intelligibles) au père et la

nature (le monde sensible) à l’enfant (50d). Comme le rappelle

Brisson, la notion de mère ne peut être tenue séparée de celle

de nourrice, que Platon utilisera plus tard (49a et 51a)22. Or,

l’utilisation de ces notions est fortement liée au contexte de

la pensée grecque de l’époque, et plus spécialement à la

littérature, où la mère ou matrice (même dénomination grecque

de ustera) est « comparée à un sillon »23 qui reçoit la semence

mâle et dont la fonction est l’acte de génération et de source

nourricière24. Ainsi, celui qui donne en propre la vie à

22 L. BRISSON, Le Même et l’Autre dans la structure ontologique du Timée de Platon, EditionsKlincksieck, Paris, 1974, p. 208.23 IBID, p. 210. 24 IDEM.

14

l’enfant, c’est le père, alors que la mère le couve et le met

au monde. De la même façon, la khora n’est pas à l’origine des

images sensibles, mais en les accueillant, elle leur donne une

place où parvenir à l’être. Nous retrouvons donc ici à la fois

l’aspect spatial, le « ce en quoi » et l’aspect constitutif, le

« ce de quoi », du troisième genre.

2.1.5. Topos et khora

Mais si, pour Brisson, ces deux déterminations de la khora

relèvent d’une certaine indistinction au sein même des

analogies, où l’on retrouverait ainsi toujours des

caractéristiques tendant plus ou moins soit vers le spatial,

soit vers le constitutif, Pradeau nous livre une autre

conception. A partir d’une étude approfondie à travers tous les

textes de Platon des apparitions de topos (ou lieu) et khora, il

montre bien que le choix d’attribuer au troisième genre le nom

de khora n’est pas anodin. En effet, avant de recourir à cette

dernière notion, Timée utilise différentes métaphores afin de

« désigner un certain aspect de cette réalité » que seule la

khora « parvient à rassembler »25. C’est pourquoi, en 52d 2-4,

en conclusion de ce chapitre, Platon préférera ce nom à tout

autre. Ainsi, les différentes qualifications de ce troisième

genre (réceptacle, mère/nourrice, « ce en quoi », porte-

empreinte), « ne sont pas tant l’énumération d’aspects

distincts et complémentaires que la précision suivie, continue,

25 J.-F. PRADEAU, Etre quelque part, occuper une place. Topos et Khora dans le Timée, Lesétudes philosophiques, 1995, 3, p. 398.

15

d’un même terme »26. Et cette précision tient essentiellement à

celle de l’activité du réceptacle, dans sa relation aux images des

Formes intelligibles : la réception, la constitution

(nourriture) et le faire apparaître. Nous n’avons donc plus

comme chez Brisson, à l’intérieur de chaque analogie, une

échelle de notions allant du plus spatial au plus constitutif,

mais un processus de détermination à chaque fois plus

approfondi.

De plus, à la relative indistinction entre topos et khora27,

Pradeau substitue une réelle différence. Son étude nous montre

ainsi que topos « désigne toujours le lieu où se trouve, où est

situé un corps (…), lieu indissociable de la constitution de ce

corps, c’est-à-dire de son mouvement »28, alors que khora est

utilisé lorsque Platon veut nous dire que « chaque réalité

sensible possède par définition une place » (52b)29, tout comme

chaque cité a un territoire, autrement dit « une extension

limitée et définie à un sujet »30. Cet exemple n’est pas

fortuit, car avant de devenir une notion abstraite de la phusis

(nature) dans le Timée, khora servait justement à désigner, chez

Platon, cette entité géopolitique, « espace circonscrit, sur

lequel la polis exerçait sa souveraineté, dont elle tirait sa

subsistance »31. Cette double caractéristique d’espace délimité26 IDEM.27 Brisson considère cependant le topos comme lieu particulier dans l’« espace » de la khora. Voir L. BRISSON, Le Même et l’Autre dans la structure ontologiquedu Timée de Platon, Editions Klincksieck, Paris, 1974, p. 213. 28J.-F. PRADEAU, Etre quelque part, occuper une place. Topos et Khora dans le Timée, Lesétudes philosophiques, 1995, 3, p. 396. Nous allons analyser plus loinprécisément ce qu’est cette relation entre corps, mouvement et lieu propre.29 IDEM.30 IDEM. 31 IBID, p. 399.

16

et de substrat nourricier, le fameux « ce en quoi » et « ce de

quoi », c’est cela que le concept de khora parvenait

parfaitement à évoquer, et c’est pourquoi Timée n’a retenu que

lui en fin de compte32.

2.1.6. Premières conclusions

Arrivés au terme de ce raisonnement, il nous faut constater que

la qualification du troisième genre comme khora a permis à

Platon, premièrement, de distinguer les Formes intelligibles et

les images sensibles, en faisant de ces-dernières des réalités

soumises au changement, au mouvement et donc à la localisation.

En effet, sans lieu, il n’y a pas de mouvement possible, donc

pas de changement. C’est le lieu qui permet aux corps

d’exister, qui leur donne leur qualité de phénomènes

32 C’est pourquoi il n’est pas possible, à l’instar d’Aristote, de déclarerque Platon pose l’identité entre khora et topos. En effet, le second estrelatif à l’objet, le premier non. De plus, pour Aristote, le lieu estdéfini comme « la limite immobile immédiate de l’enveloppe » (Physique, 212a20-21), ce qui n’a rien à voir avec la khora, qui ne constitue pasl’enveloppe spatiale d’un corps ; elle n’est pas non plus différente de« ce de quoi » ces-derniers sont constitués, c’est pourquoi il n’est paspossible d’affirmer avec le Stagirite : « la forme et la matière ne seséparent pas de la chose, tandis que le lieu le peut » (Physique 209b 21-26).Pour Platon, la « matière » et l’ « espace » ne sont pas séparables, maisla « matière » est séparable de la chose, du corps. Ce sont les corps, entant que volumes, qui entrent dans la khora et la découpent selon leursfigures. Il est donc faux de dire que pour Platon, la « matière » ne sesépare pas de la chose. La khora est cette entité particulière quireprésente à la fois l’espace et la matière totale de l’univers. Il estdonc également erroné, comme le fait Miller, de considérer que Platon faitréférence, sous cette notion de troisième genre, à deux entitésdifférentes : la matière et l’espace. Le propos sur la khora joue justementsur cette ambigüité, que rien dans le texte ne nous permet de résoudre.Voir D. Miller, The Third Kind in Plato’s Timaeus, Vandenhoeck & Ruprecht,Göttingen, 2003, p. 16.

17

changeants33. La première thèse posée par Timée dans son

discours d’introduction concernant la division de l’être et de

la connaissance en deux genres distincts en présupposait donc

déjà nécessairement l’existence d’un troisième. Ainsi, c’est à

un retour plus en arrière, dans le temps du récit mythique, à

la remontée à un principe plus originel de l’ontologie que nous

a conviés Platon dans cette deuxième partie du Timée.

Dans un second temps, la distinction opérée entre khora et

topos a permis à Platon de fonder une physique se basant sur

deux principes différents : le premier étant celui de la

nécessité pour chaque corps de posséder une place et le second

celui d’être situé, selon son état, quelque part.

2.1.7. La question épistémologique

2.1.7.1. Le raisonnement bâtard

A travers un « exposé insolite et étrange » (48d), Timée nous a

présenté cette espèce « difficile et obscure » (49a) qu’est le

troisième genre. Nous avons vu que, en n’appartenant à aucune

des deux autres catégories d’être, la khora ne pouvait être ni

l’objet d’une explication rationnelle, ni d’une opinion, mais

que cependant le mode métaphorique pouvait nous éclairer sur sa

33 La khora ne donne pas l’être aux images sensibles, mais la possibilitéd’être. Elle les accueille, les reçoit, ce qui suppose qu’elles existentd’une manière ou d’une autre avant leur instanciation dans la khora.Cependant, c’est également la khora qui leur donne leur qualité essentielle,c’est-à-dire celle de changer, leur qualité de phénomène et Platon nousdit, en 52b, que, sans lieu, les images sensibles ne sont pas. Leur« existence » hors du milieu spatial serait donc comparable à celle de« fantômes » ou « âmes » errantes. Nous discuterons plus loin des problèmesengendrés par cette perspective.

18

nature relationnelle. La question qui se pose maintenant est de

savoir comment une quelconque connaissance de la khora est-elle

possible. Si elle ne nous est accessible ni par les sens, ni

par l’intellect, comment justifier cette possibilité ? Le fait

est que dans le discours-même de Timée, le réceptacle est

apparu comme une nécessité dans le cadre de l’explication de la

génération des éléments. Or, cette nécessité est déductive,

logique, c’est-à-dire que nous sommes forcés de faire

l’hypothèse du milieu spatial. Ce « raisonnement bâtard » (52b)

est formulé ainsi : « il faut bien que tout ce qui est se

trouve en un lieu et occupe une place, et qu’il n’y a rien qui

ne se trouve ou sur terre, ou quelque part dans le ciel »

(52b). Néanmoins, cette proposition ne concerne que les images

des Formes intelligibles et est fondé sur leur statut

particulier. En effet, les secondes tiennent leur être d’elles-

mêmes, elles sont elles-mêmes leur propre source d’être, leur

propre « lieu ». Les premières, en tant qu’images des secondes,

ne sont que des « fantômes » (52c), elles ne tirent pas leur

être d’elles-mêmes, ni des Formes, desquelles elles n’ont que

la ressemblance. La nécessité de supposer la khora, c’est

justement que pour participer à l’être, les images doivent le

puiser dans une autre entité, le réceptacle, « sous peine de

n’être rien du tout » (52c)34. 34 Il faut faire attention ici à ne pas entrer en contradiction avec letexte, car ce qui est dit, c’est que la khora permet aux images sensiblesd’être, d’où sa nécessité et non pas qu’elle est ce qui fait l’altérité desimages, car alors cela voudrait dire que les images n’ont pas le statutd’images avant d’y entrer, ce qui est faux.Notons toutefois que cette question est éminemment problématique. En effet,soit nous considérons la khora comme le lieu ou l’Etre devient, soit celuioù le devenir est, ou vient à l’être. Dans le premier cas, elle estconsidérée comme facteur de différenciation entre Forme et image : l’imageest image grâce à la khora, dans un sens constitutif/matériel (elle fait des

19

La khora est bien « la mère de ce qui est venu à l’être »

(51a). La réflexion qui nous a amené à la nécessaire existence

du milieu spatial implique donc que ce-dernier « participe de

l’intelligible d’une façon particulièrement déconcertante »

(51a). En effet, si tout ce qui peut être connu ne peut l’être

qu’en vertu de sa participation à l’intelligible et que c’est

un raisonnement logique hors de toute sensation qui nous a

amené à faire l’hypothèse de la khora, alors c’est bien que

celle-ci appartient à l’intelligible d’une certaine manière35.

images ce qu’elles sont : des Formes « dégradées ») et« ontologique »/spatial (l’image tient son existence de la khora). Leréceptacle est donc non seulement ce qui donne la possibilité au sensibled’être, mais lui donne son genre d’être. Cependant, à ce moment-là, ce sontles Formes elles-mêmes qui entreraient dans le milieu spatial, ce qui estfaux. Dans le deuxième cas, la khora n’est que la cause« ontologique »/spatiale du devenir et ce sont les images qui y entrent.Elle leur permet seulement d’advenir à l’être. Néanmoins, qu’est-ce quifait, à ce moment-là, qu’une image est une image, au sens constitutif ? Etsi l’on suppose que l’espace, en donnant un lieu ontologique au devenir,permet également aux images d’être ce qu’elles sont, en offrant place, doncmouvement et changement (et temps), alors le même problème que dans lepremier cas se pose, car ce serait les Formes qui entreraient dans lemilieu spatial. La solution est dans tous les cas impossible. La seule possibilité qui reste est celle supposant l’intervention d’undémiurge artisan, qui, tout en prenant pour modèle les Formes, façonne unematière (cause constitutive et « ontologique »), du mieux possible. Si ledieu n’a pas de matière à traiter, il ne peut rien créer. Mais cettematière est aussi le lieu du devenir ; son étendue physique permet lechangement et le mouvement. Nous retrouvons donc ici le « ce en quoi » etle « ce de quoi ». Les Formes donnent leur ressemblance aux images etpermettent le discours scientifique, le démiurge donne l’être à ces-dernières, mais c’est bien la khora qui en offre la possibilité. C’est lasolution que retient Platon. Il s’ensuit donc qu’il est faux de supposerune certaine forme d’existence à l’image hors du milieu spatial, tout commeune interaction entre les Formes et celui-ci en dehors de l’interventiondémiurgique. 35 Nous sommes d’accord ici avec Brisson pour qui cette participation àl’intelligible est une nécessité méthodologique et non pas ontologique,c’est-à-dire qu’il ne nous est pas permis de concevoir une Formeintelligible du milieu spatial, contrairement aux interprétations néo-platoniciennes et aristotéliciennes. Voir L. BRISSON, Le Même et l’Autre dans lastructure ontologique du Timée de Platon, Editions Klincksieck, Paris, 1974, p. 201.C’est justement ce qui donne le côté « bâtard » à ce raisonnement etdéconcertant à l’ « intelligibilité » de la khora. En effet, en tant que

20

2.1.7.2. Le rêve

La référence que fait Platon au rêve (52b) dans le cas de la

connaissance du milieu spatial met également en évidence son

aspect intermédiaire au niveau épistémologique, à la fois « en-

deçà de l’intelligence et au-delà de la sensation »36. Mais

comment expliquer que le rêve puisse d’une façon quelconque

nous faire accéder à cette réalité ? Pour cela, il faut tenter

de s’approcher de la conception que Platon a de celui-ci et de

son rapport intime avec la divination. Nous avons pour cela un

passage intéressant du Timée, qui nous précise que cette-

dernière se manifeste lorsque « l’activité de la réflexion est

entravée par le sommeil ou la maladie, ou déviée par quelque

espèce d’enthousiasme » (71e). Cet état particulier permet

l’émergence d’une activité divine directe qui court-circuite en

quelque sorte la raison et vient se concentrer sur la partie

concupiscible de l’âme humaine37. Mais pour Platon, ce

processus est éminemment physiologique et s’associe à l’organe

du foie, sur lequel « des mirages (…) viennent se peindre »

(71b). La divination est alors « la saisie par les sens des

telle, cette dernière ne peut faire l’objet d’aucun discours, puisqu’ellene participe pas ontologiquement à l’intelligible. Néanmoins, elle apparaîtcomme une nécessité logique. Ce statut d’intelligible/non-intelligibleoctroie à la khora un caractère étrange et déconcertant.36 IBID, p. 205. Remarquons tout de même que Platon n’en fait pas vraiment unau-delà de la sensation, car le raisonnement qui conclut à la nécessité dela khora se fait hors de toute sensation, comme nous l’avons vu plus haut.Mais en tant qu’elle participe d’une certaine manière à l’intelligible, etque ce-dernier a un statut ontologique supérieur à celui des imagessensibles, la connaissance du milieu spatial peut être qualifiée commeétant un au-delà de la sensation. 37 IDEM.

21

représentations de l’intellection sous formes d’images et de

phantasmes »38 ; elle est donc bien cet entre-deux où

intelligible et sensible se confondent et forment les

phantasmata. Dans le cas du rêve, c’est l’intellect qui agit

directement sur le foie et y fait se refléter « comme en un

miroir » (71b) les pensées sous forme d’images. Il ne faudrait

pas cependant identifier de manière totale la connaissance par

le rêve des images ou phantasmes à celle du milieu spatial. En

effet, s’ils semblent appartenir tous deux à un en-deçà de

l’intellect et un au-delà de la sensation, leurs objets ne sont

pas identiques, loin de là. Alors que l’image est un mixte

d’intelligible et de sensible, la khora n’est ni l’un ni

l’autre. De plus, comme nous l’avons déjà dit, la khora n’est

pas connue par les sens, mais uniquement par un raisonnement

qui la rend nécessaire39.

Autrement plus intéressante est la comparaison, non pas entre

image et khora, mais entre cette-dernière et le foie, qui est

décrit étant « comme un miroir (…) lisse et brillant » (71b),

« comme une substance constamment prête à jouer le rôle de

miroir et propre à recevoir des empreintes » (72c). Cet organe

reçoit sur sa surface lisse des images ou des empreintes, tout

comme la khora reçoit les images de Formes sensibles et joue le

rôle de porte-empreinte. Ainsi pouvons-nous encore rajouter une

autre métaphore à celles déjà évoquées dans la section38 IBID, p. 204. 39 C’est pourquoi nous ne pouvons adhérer à la thèse de Brisson, selonlaquelle la connaissance du milieu spatial dérive « d’une analyse du mondedes choses sensibles ». IBID, p. 205. Rien dans le texte de Platon ne laissesous entendre la nécessité de la connaissance sensible pour atteindre lakhora.

22

précédente et soutenir cette nouvelle analogie : ce que le foie

est aux phantasmes, la khora l’est aux images sensibles.

2.1.8. Conclusion de la première partie

En conclusion, nous pouvons affirmer que si les comparaisons

concernant le milieu spatial nous avaient déjà révélées le type

de relation qu’entretient celui-ci avec les corps sensibles, ce

qui permettait qu’un tel discours puisse être tenu, qu’une

quelconque connaissance de la khora puisse se faire, c’est sa

participation particulière à l’intelligible. Cette

participation s’explique par le fait que la khora s’impose

comme une nécessité logique en partant de la distinction de

l’être en deux genres distincts : ce qui est et ce qui devient.

Pour qu’il y ait devenir, il faut un lieu, possibilité de

mouvement, de changement et donc de temps40.

2.2. Le chaos originel et la nécessité

2.2.1. Les formes de mouvement

2.2.1.1. Le crible

40 Remarquons que le problème du temps n’est pas abordé dans l’étude sur lakhora. Il n’apparaîtra que par la suite, lorsque le démiurge le fera àl’image de l’éternité (38a). Ce qui fait la particularité du mythe duTimée, c’est justement que temps et « espace » n’ont pas le même statut. Lepremier n’est qu’une image, un devenir (il est le devenir-même), alors quele second est totalement autre et permet le devenir. Nous pourrions doncdire que pour Platon l’espace est cause nécessaire du temps.

23

« Parce que le dieu souhaitait que toutes choses fussent

bonnes, et qu’il n’y eût rien d’imparfait dans la mesure du

possible, c’est bien ainsi qu’il prit en main tout ce qu’il y

avait de visible – cela n’était point en repos mais se mouvait

sans concert et sans ordre – et qu’il l’amena du désordre à

l’ordre » (30a). Ainsi se présente dans le cadre du mythe du

Timée le façonnage du monde par un démiurge ordonnateur face à

une entité corporelle (car visible) en mouvement. Ce mouvement,

nous l’avons trouvé, au début de la section du Timée qui nous

intéresse, comme étant « la nécessité »41 (47d – 48a).

Plusieurs questions se posent alors à nous. Qu’est-ce que ce

mouvement ? D’où vient-il, quelle en est la cause ? La

résistance qu’oppose ce chaos originel42 à la divinité bonne

permet-elle de poser celui-ci comme mauvais, source de mal ? Et

la khora participe aussi à ce mouvement. En effet, le désordre

auquel fait face le démiurge met déjà en jeu les trois genres

d’être que sont les Formes, le devenir et le milieu spatial,

comme nous le montre le passage suivant : « La nourrice du

devenir recevait les formes (…), était soumise à toutes les

affections (…), offrait à la vue une apparence infiniment

diversifiée, ne se trouvait en équilibre sous aucun rapport

41 Nous plaçons également sous ce terme la notion de « cause errante »(48a), étant donné que, que ce soit au début (47e) ou à la fin (69a) de lasection qui nous concerne, c’est bien la notion de nécessité qui est citéeet donc qui ouvre et ferme cette partie. Nous considérons donc que tout cechapitre constitue un récit concernant le monde tel qu’il se présente sousl’effet de la nécessité. De plus, cette notion résume en quelque sorte tousles types de mouvements physiques, en ce qu’elle souligne le rapport decause à effet, de nécessité, qui lie justement un phénomène à un autre dansle cadre de l’espace et du temps.42 Nous utilisons cette notion, et celle de corps du monde, quand nousvoulons parler des quatre éléments et de la khora pris ensemble. Nousverrons plus loin que cette double appellation est entièrement justifiée.

24

(…), soumise à un balancement irrégulier, elle se trouvait

elle-même secouée par les éléments, que secouait à son tour la

nourrice du devenir » (52d-e). C’est comme si nous assistions

en direct à l’irruption des formes ou des images dans le

réceptacle. La conséquence de cette irruption est un mouvement

réciproque de l’une des entités sur l’autre, analogue à celui

d’un crible (52e), ce qui provoque la répartition des éléments

selon leur poids, leur rassemblement en grands ensembles

uniformes43.

2.2.1.2. La transformation des éléments

Dans un second temps, Timée raconte la mise en ordre des

éléments, car ceux-ci se trouvaient « sans proportion ni

mesure » (53a), même s’ils « possédaient bien quelque trace de

leurs propriétés » (53b) ; ainsi, le démiurge va les former, à

partir de figures mathématiques, comme des corps, c’est-à-dire

des volumes44. Nous ne nous intéresserons pas ici à cette

partie de l’exposé du Timée, car ce n’est pas l’objet de notre

étude. Retenons cependant que cette « géométrisation » du corps

du monde passe également par la délimitation spatiale de celui-

ci, et donc de la khora, à laquelle le démiurge donne la forme

43 Nous retrouvons ici dans la physique platonicienne la conception du toposcomme lieu propre d’un corps, le lieu où ce corps doit se trouver d’aprèssa nature, « car chacun (des éléments), en changeant de taille, est amené àchanger aussi de place » (58e). 44 Voici posée la première difficulté de notre analyse. Alors que ledémiurge n’est pas sensé être présent, il intervient déjà dans une certainemise en ordre de l’univers, alors qu’à la fin de la seconde partie duTimée, il est dit que le démiurge rencontre un désordre primordial auquelil n’a pas participé.

25

d’un dodécaèdre, figure se rapprochant le plus de celle de la

sphère (55c).

Après que le démiurge ait mis en proportion et en ordre les

éléments, un processus de transmutation les fait passer d’un

état à un autre, de l’état igné par exemple, à celui de

mouillé45. Mais lorsque cette transformation est faite et que

l’élément feu est devenu eau, alors le mouvement de crible du

réceptacle l’amène vers son lieu propre, celui réservé à

l’élément eau. Ces deux processus de transformation et de

répartition selon le genre ne peuvent cependant avoir lieu que

grâce au fait de l’hétérogénéité des éléments. En effet, si

tous les éléments étaient identiques, il n’y aurait plus de

changement, donc plus de mouvement. La cause du mouvement est

donc bien l’altérité (57e-58a).

2.2.1.3. La compression

Mais nouvelle interrogation se pose : qu’est-ce qui empêcherait

que l’hétérogénéité du monde se transforme en uniformité totale

de ses parties, c’est-à-dire dans le cas où le crible a si bien

réparti les éléments qu’ils sont totalement séparés les uns des

autres ? Dans ce cas, le mouvement ne serait plus possible.

45 C’est déjà ce que nous avions analysé dans la première partie, justementlorsque cette perpétuelle transformation posait problème quant à lapossibilité du discours sur le devenir.

26

Voici donc maintenant introduite une nouvelle forme de

mouvement, celle impliquée par la sphéricité du réceptacle ;

ainsi, « il a naturellement tendance à se concentrer sur lui-

même, il compresse tous les éléments et ne

laisse subsister aucune place vide46 » (58a). Cette compression

implique la rencontre obligatoire des éléments hétérogènes

entre eux, donc le changement, et de lieu et de qualité47.

46 L’absence de vide dans le cosmos revient à plusieurs reprises dans leTimée. Voir 60c, 79b, 81b. Ce point est essentiel pour Platon dans sacontroverse avec le matérialisme atomiste, qui pose l’existence du videcomme non-être. Si entre les éléments, il y a bien quelques interstices(58b), le tout « baigne » en quelque sorte dans l’espace/matière continu dela khora. Celle-ci ne peut être identifiée au non-être, en ce qu’elle donneêtre (spatialité) et forme (constitution) au devenir. Elle possède doncbien un certain type d’être (elle en est un troisième genre). Voir L.BRISSON, Le Même et l’Autre dans la structure ontologique du Timée de Platon, EditionsKlincksieck, Paris, 1974, pp. 253-261.Boussoulas, en se basant essentiellement sur une interprétationaristotélicienne de la khora, pose l’identité entre cette dernière et lenon-être du Sophiste ou du Parménide. Cependant, la khora est définie parPlaton comme étant un troisième genre d’être, donc la khora est, même sic’est dans sur un mode indédit, qui lui est propre. Voir N. I. BOUSSOULAS, Lacausalité du Bien et la métaphysique du Mélange platonicien, Revue de Métaphysique et deMorale, 1962, 1, pp. 65-109.47 En fait, un changement de lieu équivaut à un changement de qualité etinversement. C’est ce que Platon nous montre plus tard en ce qui concernela non-conformité des notions courantes de haut et de bas pour caractérisertelle ou telle région de la sphère du monde, tout comme celle de lourd oude léger pour un élément. En effet, le haut n’est pas par nature lapériphérie de la sphère du monde, ni le bas le centre, car une sphère estpar nature étrangère à ces qualificatifs. Le haut et le bas dépendent del’élément auquel on le rapporte, tout comme le lourd ou le léger. Si l’onrapproche un élément de son lieu propre, alors il sera dit lourd, et sonmouvement vers le bas, et inversement. Le lieu est donc absolument relatif à la nature élémentaire d’un corps.C’est pourquoi, en tant que topos, l’espace ne peut être considéré comme« isomorphe et homogène, indépendant ou séparé des corps qui s’y trouventou s’y meuvent ». J.-F. PRADEAU, Etre quelque part, occuper une place. Topos et Khora dansle Timée, Les études philosophiques, 1995, 3, p. 390-91. La notion de toposéquilibre donc en quelque sorte celle de khora, elle lui est comme uncomplément, qui ajoute à la non-détermination, à la neutralité du milieuspatial, une qualité spécifique du lieu comme étant inséparable du corpssensible. Le lieu est en quelque sorte le lien « physique » entre letroisième genre et le devenir.

27

2.2.1.4. Premières conclusions

A partir de ce moment, lorsque toutes les formes de mouvement

réunies sous la notion de nécessité ont été analysées, Timée

pourra continuer son exposé et intégrer ces « lois » du

mouvement et de la transformation dans la description entière

de l’univers, pour arriver finalement à l’homme. A cette étude

du monde sous la loi de la nécessité suivra donc celle de

l’œuvre-même du démiurge48, mise en ordre sous l’effet de

l’intelligence divine avec pour finalité l’imitation la plus

parfaite de la Forme du Vivant. Ainsi, Platon distingue bien

deux causes différentes dans le cosmos : la nécessité et la

cause divine (68e). Mais le démiurge, loin de lutter contre la

première, en fera sa servante (68e), en tant que cause seconde.

Et dans une projection éthique, Platon conseillera à l’homme de

prendre exemple sur le démiurge, c’est-à-dire de rechercher en

toute chose la cause divine, tout en sachant que « sans causes

nécessaires, il n’est pas possible d’appréhender les causes

divines elles-mêmes » (69a) et qu’il faut donc chercher les

premières en vue des secondes.

2.2.2. La question de la cause du désordre

2.2.2.1. L’âme comme seule principe du mouvement

Après cette brève analyse de ce qui est dit dans le Timée de la

nécessité, nous avons pu répondre à la première question que

48 Nous avons vu cependant que le démiurge était déjà intervenu pourintroduire les proportions et la géométrie dans les éléments.

28

nous posions en début de chapitre. Reste à tenter de répondre à

la seconde et à la troisième. Peut-on associer la khora, les

quatre éléments et la nécessité à un genre de mal qui va à

l’encontre de la bonté du démiurge ? Le désordre causé par la

nécessité est-il une conséquence de la nature-même du chaos

originel ? Si nous répondions par l’affirmative, la cause du

mouvement serait à rechercher au sein du chaos lui-même49,

alors que Platon, dans tous ses écrits, en place à chaque fois

l’origine dans l’âme50. Soit donc la pensée de notre philosophe

se contredit, soit l’interprétation est mauvaise. Mais il

serait tout de même surprenant de voir Platon prendre une

position incohérente ici. Cependant, reste à savoir pourquoi

tout le récit du Timée dans cette section semble décrire que le

mouvement provient bel et bien de la rencontre entre les corps

sensibles et le réceptacle. Pour cela, il nous faut à nouveau

évoquer le problème posé par la dimension narrative du discours

de Timée ; en temps que récit mythologique, notre orateur ne

peut que séparer dans le temps ce qui, dans une explication

rationnelle, est étudié séparément de manière analytique.

Ainsi, nous ne pensons pas que ce chaos originel ait jamais été

conçu par Platon comme une réalité, mais comme une fiction

(dans le cadre d’un récit qui se veut justement vraisemblable)

visant à décrire une certaine facette de la réalité. C’est une

position qu’il va nous falloir défendre maintenant, si nous

49 C’est une des thèses de Festugières que rapporte Brisson : « Le désordre,en effet, ne peut venir de l’âme immortelle, mais de la nature corporellequi se ramène d’abord aux quatre éléments, puis à la khora. Il faut doncbien que la khora, sous un certain aspect, soit une cause positive dedésordre ». L. BRISSON, Le Même et l’Autre dans la structure ontologique du Timée de Platon,Editions Klincksieck, Paris, 1974, p. 498.50 IDEM.

29

voulons maintenir la thèse selon laquelle l’âme du monde est

bien seule à être motrice par elle-même et qu’elle est donc la

cause de la nécessité51.

2.2.2.2. Mythe ou discours scientifique ?

La première remarque que nous ferons résulte de l’étude de la

section portant sur la nécessité (47e – 69a). Etant placée tout

entière sous son signe, cette partie ne traite pas moins de la

mise en proportion des quatre éléments, de leur transformation,

de la sensation, du plaisir, de la douleur,… Nous n’avons pas

affaire ici à un désordre « physique », et pourtant, le

démiurge n’est pas encore (supposé être) présent, dans le temps

du récit. Il interviendra plus tard pour reprendre en main le

« chaos originel » et le modeler afin qu’il ressemble au mieux

à la Forme du Vivant. Cependant, nous voyons bien ici

l’impossibilité de se contenter de suivre le temps de mythe ;

comment imaginer que la nécessité, c’est-à-dire les trois types

de mouvement que nous avons décrit plus haut, puisse constituer

à elle-seule l’explication de l’émergence de la sensation, du

plaisir, de la douleur, alors que l’homme ou tout autre animal

n’est pas sensé être apparu ? Il faut bien plutôt considérer,

cette partie comme une fiction visant à faire abstraction de la

finalité de la cause divine et à ne présenter, dans le cosmos51 Si la nécessité n’avait pas pour origine première l’âme du monde, alorsPlaton serait obligé d’admettre un certain matérialisme, alors que le Timéeest clairement orienté par un projet téléologique. Le but n’y est passeulement d’expliquer le « pourquoi », mais également le « en vue dequoi ». L’homme y est placé devant un choix : tourner son regard vers lesFormes intelligibles et acquérir le bonheur, ou se laisser entraîner parles images sensibles (69a). J. S. CLEGG, Plato’s vision of chaos, The ClassicalQuarterly, New Series, 1976, 1, pp. 54-55.

30

tel qu’il est à l’état accompli, que le travail de la nécessité52.

Nous avons donc affaire ici à une description scientifique du

monde, sous couvert de récit mythique et qui se base sur

quelques principes ou axiomes simples (les figures géométriques

élémentaires, les règles « chimiques » de transformation, la

compression

qui pousse les éléments les uns vers les autres, le semblable

qui attire le semblable) afin d’expliquer toute la complexité

du sensible53.

2.2.2.3. Désordre et finalité

Le « désordre » dont nous avons parlé n’est donc pas tant un

chaos où toute loi est absente, où le mouvement en lui-même est

totalement incohérent et les éléments indistincts les uns des

autres. Il ne nous est donc pas possible de le qualifier

52 La cause divine se présente donc comme équivalente à une cause finale ;le démiurge oriente la création vers sa fin : l’imitation la plus parfaitedes Formes. La nécessité représente la causalité physique du mondematériel (à chaque effet correspond une cause) ; elle est aveugle, en cequ’elle n’a aucun objectif. 53 Comme nous l’avons dit plus haut, le démiurge est déjà intervenu dans cerécit pour mettre en ordre les quatre premiers éléments. Pour retrouver unchaos originel hors de toute mise en ordre, il faudrait donc retourner austade où il ne reste que des traces des éléments. Mais à ce moment-là, ilfaudrait aussi écarter la transformation des éléments les uns dans lesautres, tout comme le phénomène de compression due à la sphéricité ducosmos. Peut-être ne resterait-il que le mouvement de crible du réceptacle.Mais là encore, si les éléments ne sont pas bien distincts les uns desautres, qu’ils n’ont pas cette forme géométrique qui leur donne leur volumeet leur poids, leurs caractéristiques, comment imaginer qu’ils puissent serépartir en fonction de ces-dernières. C’est pourquoi, même l’hypothèse deBrisson selon laquelle, avant l’intervention du démiurge, les imagessensibles étaient déjà présentes dans la khora, nous paraît étrange. A cemoment-là, toutes les Formes, et pas seulement celles des éléments,auraient déjà du se trouver dans la khora. Pourquoi la Forme du Vivant,avant l’intervention du démiurge, ne serait donc pas déjà présente dans lemilieu spatial ? Voir L. BRISSON, Le Même et l’Autre dans la structure ontologique duTimée de Platon, Editions Klincksieck, Paris, 1974, p. 498.

31

d’irrationnel, en ce qu’il ne va pas contre la raison, mais

tout simplement d’a-rationnel, en tant qu’il n’a rien à faire

avec celle-ci54. En effet, la nécessité est un mouvement, ou un

ensemble de mouvements propre au corps du monde ; cela ne veut

pas dire qu’elle en tire son origine, mais que le mouvement de

l’âme du monde façonnée par le démiurge se transmet au corps du

monde, qui a alors son mouvement-propre, selon sa

constitution ; c’est ce que Timée appelle la « nécessité »55.

Ce désordre56 est donc bien plus une absence d’ordonnancement à

un thelos qu’un quelconque chaos ; ce sera le travail du

54 IBID, p. 504. Il en résulte qu’il est impossible d’identifier, comme lefait Aristote (Physique 192a 13-20), la khora avec le mal. La nécessité estaveugle, a-rationnel, sans raison, c’est-à-dire sans fin, mais pas opposéeà celle-ci.55 Cette thèse est celle soutenue à la fois par Brisson, Cherniss et Clegg.Voir L. BRISSON, Le Même et l’Autre dans la structure ontologique du Timée de Platon,Editions Klincksieck, Paris, 1974, p. 504, J. S. CLEGG, Plato’s vision of chaos,The Classical Quarterly, New Series, 1976, 1, p. 56 et H. CHERNISS, The Sourcesof Evil according to Plato, Proceedings of the American Philosophical Society,1954, 1, p. 26. Il y a néanmoins une grande divergence entre Brisson et cesdeux auteurs. En effet, pour le premier, il est impossible de supposer uneâme du monde qui soit mauvaise, alors que pour les seconds, c’est l’inversequ’ils soutiennent. En ce qui nous concerne, la conception de Brissonparaît la seule cohérente. Platon n’envisage en aucun cas la possibilitéd’une imperfection de l’âme du monde et celle-ci n’est jamais considéréesans intellect. C’est pourquoi Timée la décrit comme « la meilleur deschoses », comme « invisible et participant à la raison » (37a). Elle estdès sa conception tournée vers les Formes. Si l’on doit soutenir cetteconception d’une âme entièrement bonne, alors la seule solution à notreproblème consiste à considérer le monde comme dès le début dirigé par l’âmedu monde vers sa finalité, l’ordonnancement du monde à une fin étantobligatoirement accompagné de la causalité matérielle. Quoi de pluscohérent, car la finalité du cosmos est d’être l’image mobile la plusparfaite possible du Vivant intelligible. La nécessité est impossible sansla finalité (car l’âme est cause de tout mouvement), de même que la secondeest impossible sans la première (il ne peut y avoir de fin sans mouvement).La cause divine et nécessaire sont donc ordonnées l’une à l’autre « dès ledébut ». Le récit du Timée visant à les séparer n’est donc qu’une purefiction et il serait absurde de supposer une âme, ou une partie de celle-ci, qui serait mauvaise. 56 La notion-même de désordre exprime clairement que le rapport à un certainordre est absent.

32

démiurge, dans la troisième et dernière partie du Timée, d’

« ajouter une fin et une tête57 » (69a) à la création, en

persuadant la nécessité, afin d’orienter le corps du monde vers

la meilleure imitation possible des Formes. Le démiurge ne

combat donc pas la nécessité du monde matériel, mais il la

domine, lui donne une direction, un but ; il en fait sa

servante, son ministre (48a)58.

2.2.3. Conclusion de la seconde partie

57 L’allusion à la “tête” est ici très éclairante. En effet, c’est dans latête que se situe le cerveau, donc l’intelligence et les yeux, qui donnentà voir l’objet vers lequel tendre, la fin. Le corps n’est pas en lui-mêmeopposé à la tête, comme le mal le serait au bien, ou la raison àl’irrationalité, mais ils sont tous deux ordonnés à un même thelos. La têteoriente, voit et dirige le corps, mais sans celui-ci, elle ne pourraitentamer sa marche : il lui faut des jambes, il lui faut se mouvoir. Demême, si la cause divine est à rechercher en toute chose, il faut cependantpasser par la nécessaire (69a). 58 Le problème de Clegg et de Cherniss, c’est qu’ils considèrent cettedeuxième partie comme n’étant pas une fiction. Dans cette perspective, sil’âme est bien cause de tout mouvement et que l’intelligence n’est pasprésente, alors l’âme du monde doit être d’une manière ou d’une autremauvaise. Le désordre possède ainsi une dimension éthique et psychologique.Voir J. S. CLEGG, Plato’s vision of chaos, The Classical Quarterly, New Series,1976, 1, p. 56. Le problème du mal est donc tout simplement déplacé de lakhora à l’âme du monde. Il y aurait donc un certain mal positif persistantdans la création, car si la causalité physique est encore présente dansnotre cosmos, ce serait bien parce qu’une partie de l’âme du monde esttoujours tournée vers le sensible. Cette position est intenable etdéresponsabilise d’une certaine manière l’homme, le mal étant présent dèsl’origine. Il est donc important ici de distinguer entra mal positif absoluet relatif. Le premier n’est présent que dans l’âme humaine, en tantqu’elle peut se détourner de la vérité et faire le mal par ignorance (ceque ne peut naturellement l’âme du monde), alors que le second réside dansla causalité physique, qui n’est mal qu’en fonction du premier. En elle-même, la nécessité n’est pas mauvaise, mais elle est un facteur de chutepour l’homme. Il serait donc faux de faire procéder ces deux genres del’âme du monde, comme le fait Cherniss. Voir H. CHERNISS, The Sources of Evilaccording to Plato, Proceedings of the American Philosophical Society, 1954, 1,p. 26. Remarquons enfin que le mal négatif provient quant à lui du statut“dégradé” des images relativement aux Formes. Pour toute cette section,consulter L. BRISSON, Le Même et l’Autre dans la structure ontologique du Timée de Platon,Editions Klincksieck, Paris, 1974, p. 504.

33

En conclusion, nous pourrions donc dire que le désordre du

« chaos originel » tient à la fois son être et son statut de

l’ordre, considéré comme mouvement de l’âme vers une fin. En

effet, ce-dernier est à la fois ce qui donne naissance au

désordre et ce qui lui octroie son caractère d’être justement

sans ordre. Impossible donc de les séparer. Le problème réside

encore une fois dans la forme narrative de cette partie du

Timée ; nous nous sommes à nouveau tourné vers les origines,

mais cette fois avec la supposition d’un monde, corps et âme,

dénué d’intellect. Tout ce mythe se base donc sur un procédé

d’abstraction ou d’imagination : « et si le monde était laissé

à lui-même, sans le démiurge, à quoi ressemblerait-il ? » Le

problème est justement l’impossibilité de considérer un monde

où ne règnerait que la nécessité, puisqu’elle n’est pas sa

propre cause. C’est pourquoi nous avons pu relever des

incohérences manifestes au niveau du récit de Timée. En effet,

c’est bien le démiurge qui donne ordre et proportion aux

triangles, alors qu’il n’est pas censé être présent59 ; l’âme59 Nous comprenons mieux maintenant cette discordance dans le mythe. Eneffet, les trois types de mouvement de la nécessité présupposaient enpremier lieu la mise en proportion des triangles, des éléments. Le démiurgedessine, trace ces-derniers dans la matière, sur le modèle des Triangles etdes Eléments intelligibles ; c’est l’entrée dans la matière de cesimitations qui provoque le tout premier mouvement physique (la secousse duréceptacle) et permet tous les autres. Dès le début de cette partie estdonc supposée une mise en ordre, un ordonnancement à une fin (l’imitationdes Formes), dont découle la nécessité, qui devient alors cause seconde. Ilserait donc totalement erroné de considérer cette-dernière comme autonomeou contraire à l’intelligence divine. En ce sens, le « désordre » de lanécessité est une fiction, un mythe, en ce qu’elle est dès le débutordonnée elle aussi à une fin, tout comme le « chaos originel », que Platonnous décrit comme « possédant bien quelques traces » (53b) des éléments.Timée nous a donc convié à un mythos des origines, qu’il a déroulé à partird’un certain logos sur le monde actuel, à l’état accompli (les deux, puisles trois genres d’êtres, entités ontologiques nécessaires), et qu’il nous

34

du monde, principe de tout mouvement, n’est jamais mentionnée ;

de même, le corps de l’homme est étudié comme s’il était déjà

terminé. Ces incohérences mettent en évidence le fait que

Platon ne visait pas ici l’exactitude du mythe, mais deux

objectifs autres : premièrement, tenter de rendre compte

scientifiquement de la physique de la nature et deuxièmement,

d’orienter le discours de manière à présenter de manière

métaphorique une certaine éthique, ce qu’il fait à la fin de

notre section (69a).

3. Conclusion et discussion

Nous avons tenté, tout au long de notre analyse, de préciser

les différentes caractéristiques de la khora. Il est temps

maintenant d’en synthétiser les différents aspects et d’ouvrir

la discussion à d’autres types d’interprétations.

En tant que troisième genre d’être, la khora est une entité que

l’on ne pourra qualifier que négativement ou métaphoriquement :

elle n’est ni sensible, ni intelligible, elle est informe,

indestructible et intemporelle. En tant qu’informe, elle n’est

pas déterminée et il n’y a donc aucune qualité en propre qu’on

pourrait lui attribuer. Cependant, elle peut en recevoir;

ainsi, elle se trouve ignée ou mouillée, selon que les corps du

feu ou de l’eau viennent y déposer leur empreinte. Elle est

présente en trois tableaux ou tentures successives mais contemporaines(l’œuvre de l’intelligence, la nécessité, les dieux subalternes). Il nousrevient donc, à nous lecteurs, d’essayer de retisser les fils entre euxafin d’offrir à la vue une nouvelle tenture, synthèse des trois premières,et qui présenterait le mythe dans un ordre cohérent, chronologique.

35

comme la cire et elle seule peut être montrée du doigt et

qualifiée de « ceci » ou « cela », car alors on est certain de

désigner une réalité qui ne change pas.

En tant qu’ « espèce difficile et obscure » (49a), elle n’est

saisissable que par un « raisonnement bâtard, qui ne s’appuie

pas sur la sensation » (52b). Ce raisonnement présuppose

justement les deux premiers genres d’être ; en effet, pour que

les images des Formes sensibles puissent apparaître, en tant

que réalité ou corps sensible, il leur faut une place (52),

sous prétexte de ne pas être du tout. Son côté fantomatique et

difficilement appréhensible est analogue au contenu des rêves ;

alors que l’on semble s’en être saisi dans le sommeil, en état

de veille, nous nous trouvons dans la quasi-impossibilité d’en

parler, de s’en souvenir.

Dans le cadre du récit mythique des origines, elle apparaît

dans la description du mouvement des premiers éléments : elle

intervient comme crible, répartissant ceux-ci selon leur poids

et leurs caractéristiques propres et comme une sphère

comprimant ces mêmes éléments. Cet

aspect sphérique lui a été donné par le démiurge, lors de sa

mise en proportion de toutes choses.

Voici, en résumé, toutes les caractéristiques de la khora que

nous pouvons tirer du Timée. Elle apparaît comme une espèce

ontologique inédite, ni être, ni devenir, mais cependant pas

totalement étrangère à celles-ci. Elle participe d’une certaine

36

manière de l’intelligible, elle accueille le sensible et s’en

laisse aussi physiquement affecté : premièrement, en tant

qu’elle s’approprie de quelque façon les qualités sensibles et

deuxièmement en ce qu’elle est bouleversée par l’introduction

des corps en elles, ce qui la fait se secouer comme un crible.

En conclusion, il faut bien dire que la notion de khora ne

ressort pas de cet exposé totalement clarifiée. Le problème,

c’est que Timée la présente premièrement dans le cadre d’une

explication rationnelle (le troisième genre nécessaire), puis

métaphorique (l’or, le porte-empreinte, la mère/nourrice) et

enfin mythologique (le chaos originel, le crible, la sphère, le

mouvement de compression). La question du discours est donc

essentielle : est-il possible de dire quelque chose de la

khora ? Il nous semble ici que Platon n’a fait, en fin de

compte, que de parler autour de la khora, c’est-à-dire de

l’indiquer, de la désigner par une multiplicité de formes de

langage qui ne lui sont pas apparentée, mais pas de ou plutôt

dans la khora. Le lieu du discours, celui dans lequel il

s’épanouit (le sensible et l’intelligible) n’est pas le lieu de

la khora ; si le discours sur le sensible est porté par le

« ceci » ou « cela » de la khora, néanmoins ce n’est pas cette-

dernière qui le rend possible, mais la « participation » des

images aux Formes. Parler de ou dans la khora est impossible ;

c’est une bouche béante dont aucune parole ne peut sortir et

sur laquelle le regard scrutateur de l’homme ne peut s’arrêter,

au risque de se laisser entraîner dans un gouffre sans fond. La

khora est, mais nous ne pouvons exprimer ce qu’elle est. Elle

37

apparaît comme une espèce d’ « abime ouvert dans le mythe

général »60 du Timée ; elle est le là61, le lieu où le devenir

advient, un espace à jamais fermé à tout logos62.

Arrivés à la fin de notre exposé, il nous semble définitivement

avoir affaire, avec ce troisième genre, à une espèce bien

déroutante et insaisissable. Toute notre analyse sur les

quelques indices laissés par Platon nous a fait ressentir une

impression étrange, analogue à celle que l’on peut avoir

60 IDEM.61Derrida nous dit ainsi : « La khora n’existe pas, mais il y a khora ». ? J.DERRIDA, Khôra, Editions Galilée, Paris, 1993, p. 44. Si nous sommesd’accord avec ce qu’exprime la seconde proposition, nous ne tenons pas lapremière partie comme justifiée, la khora étant le troisième genre d’être. Ilserait donc erroné de dire de celle-ci qu’elle est un signifiant sanssignifié, « un nom sans référent », IBID, p. 68. Le fait qu’on ne puisserien dire de la khora n’implique pas sa non-existence.62 Sallis ajoute que si, dans le cas des Formes intelligibles, il y a libredon de l’être (aux images), dans celui de la khora, ce n’est que « pureréception sans profit », J. SALLIS, Derniers mots : générosité et réserve, Revue deMétaphysique et de Morale, 2007, 53, p. 37. Cette affirmation n’est pascohérente avec le texte du Timée. En effet, nous avons vu que la khora, sielle ne donne pas l’être au devenir (c’est le rôle du démiurge), elle enoffre la possibilité : sans elle, pas de création possible. De plus, dansson aspect constitutif, elle participe également à faire de l’image cequ’elle est. Il ne faudrait donc pas considérer le « là » ou le « ce enquoi » de la khora comme son unique dimension ; elle est également le « cede quoi » le devenir est fait. Cependant, même ce dernier aspect ne nousparaît pas accessible au discours. En effet, comme le dit Derrida, la« khora ne doit pas recevoir pour elle (…), seulement se laisser prêter lespropriétés de ce qu’elle reçoit », sous peine de devenir elle-mêmesensible, ce qui est impossible. Voir J. DERRIDA, Khôra, Editions Galilée,Paris, 1993, p. 34. La khora se prête en quelque sorte au jeu du démiurge enaccueillant le devenir ; elle en prend l’apparence, se manifeste commeapparence, mais garde son « être » caché, loin des regards indiscrets.Il est aisé de comprendre la fascination qu’exerce la khora sur les lecteursdu Timée, car Platon, au contraire de la conception chrétienne du Dieucréateur ex-nihilo, postule une entité indépendante ontologiquement du dieu-artisan, qui lui est totalement étrangère et sur laquelle lui-même nepourrait tenir aucun discours. Comment pourrions-nous donc croire que nous,simples mortels, puissions un tant soit peu lever le voile sur ce fascinantmystère…

38

lorsque l’on tient du sable dans sa main : plus on la serre,

plus on cherche à vouloir le retenir et plus il nous échappe…

4. Bibliographie

Ouvrage de référence

L. BRISSON, Platon. Timée, Critias, Flammarion, Paris, 1992.

Ouvrages et articles secondaires

N. I. BOUSSOULAS, La causalité du Bien et la métaphysique du Mélangeplatonicien, Revue de Métaphysique et de Morale, 1962, 1, pp. 65-109.

39

L. BRISSON, - A quelles conditions peut-on parler de « matière » dansle Timée de Platon, Revue de Métaphysique et de Morale, 2003, 1,pp. 5-21.

- Le Même et l’Autre dans la structure ontologique du Timée dePlaton, Editions Klincksieck, Paris, 1974.

H. CHERNISS, The Sources of Evil according to Plato, Proceedings of theAmerican Philosophical Society, 1954, 1, pp. 23-30.

J. S. CLEGG, Plato’s vision of chaos, The Classical Quarterly, New

Series, 1976, 1, pp. 52-61.

J. DERRIDA, Khôra, Editions Galilée, Paris, 1993.

D. Miller, The Third Kind in Plato’s Timaeus, Vandenhoeck & Ruprecht,

Göttingen, 2003.

J.-F. PRADEAU, Etre quelque part, occuper une place. Topos et Khora dans leTimée, Les études philosophiques, 1995, 3, pp. 375-399.

J. SALLIS, Derniers mots : générosité et réserve, Revue de Métaphysique etde Morale, 2007, 53, pp. 33-45.

B. SUZANNE, Le philosophe retrouvé, une autre lecture des dialogues de Platon,non-publié,http://plato-dialogues.org/fr/pdf/le_philosophe_retrouve/timee.pdf.

A. G. WERSINGER, Cercle, Nœud, Réseau : rhétorique et mathématiques dans leTimée, Les Etudes Philosophiques, 1997, 3, pp. 305-316.

40

![Mouvement ouvrier [article in book, 2010]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63326f9a8d2c463a5800df75/mouvement-ouvrier-article-in-book-2010.jpg)

![Platon - Diálogos III [Gredos]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63144bcbfc260b71020f7f79/platon-dialogos-iii-gredos.jpg)