Каменный век Посеймья: верхнепалеолитическая стоянка...

-

Upload

kurchatovmuseum -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Каменный век Посеймья: верхнепалеолитическая стоянка...

ББК 63.442.12 (235.4) А 95

Ахметгалеева, Наталья Борисовна. А 95 Каменный век Посеймья: верхнепалеолитическая стоянка Быки–7 [текст]

/ ахметгалеева Наталья Борисовна. — Курск : мечта, 2015. — 254 с. : ил. — ISBN 978–5–98916–109–6

ББК 63.442.12 (235.4)

© ахметгалеева Н.Б., 2015

ISBN 978–5–98916–109–6 © Курчатовский государственный краеведческий музей, 2015

3

Данное издание выполнено по решению Научно–методического Совета Курчатовского государственного краеведческого музея при финансовой поддержке фонда «АТР АЭС»,

проект«ОТ ИСТОКОВ К АТОМГРАДУ:

без прошлого нет настоящего. К 70–летию Атомной отрасли».

5

Содержание ГлАвА 1географическое положение, история изучения и краткая характеристика комплекса стоянок Быки . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

ГлАвА 2 Стратиграфия стоянки Быки–7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

ГлАвА 3 характеристика культурных слоёв стоянки Быки–7 и их функциональной направленности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

II культурный слой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48I культурный слой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50Iа культурный слой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

ГлАвА 4 Особенности каменного инвентаря стоянки Быки–7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

Кремнёвый инвентарь II культурного слоя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100Каменный инвентарь культурных слоёв I и Ia . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

ГлАвА 5 Обработанная кость стоянки Быки–7(I) и (Ia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

ГлАвА 6 Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

СпиСоК СоКрАщеНий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

БиБлиоГрАфия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188

АрхивНые мАтериАлы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196

прилоЖеНие материалы по описанию обработанной кости, не вошедшие в основную часть работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

ЦветНАя вКлАдКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

6

Данную книгу я посвящаю своему отцу Борису Петровичу Николаеву, физику–ядерщику, оказавшему самое большое влияние на формирование меня, как человека и исследователя.

7

Выезжая на научные конференции разного уровня, я часто стал-киваюсь с удивлением со стороны археологов из разных городов России, что исследования подобного масштаба проводятся со-трудником маленького музея провинциального городка. В дей-ствительности в том, что мы смогли создать на базе Курчатов-ского краеведческого музея центр изучения каменного века всего Курского Посеймья, есть не только моя заслуга и работников на-шего музея. На протяжении 15 лет колоссальную поддержку мне оказывали коллеги — археологи, геологи, палеозоологи из разных научных организаций и институтов России и Зарубежья. Хочется также отметить, что данная книга не состоялась бы без тех людей, кто в течение ряда лет работал со мной в экспедиции, зачастую не в самых лучших условиях, практически всегда безвозмездно. Но нас объединял не только энтузиазм, мы действительно хотели ра-зобраться в прошлом родного края. С гордостью можно сказать, что открытия в области каменного века на нашей земле являются достижением всего города Курчатова. И сегодня комплекс стоя-нок Быки известен далеко за пределами региона.

Я очень надеюсь, что обобщённые и проанализированные архе-ологические данные по стоянке Быки–7 представят интерес для археологов при изучении проблем микростратиграфии многослой-ных поселений, функционального назначения стоянок, их отдель-ных участков. В данном издании вы сможете познакомиться с воз-можностями и нюансами трасологических наблюдений костяных изделий палеолитической эпохи.

Издание адресовано историкам, краеведам, музейщикам, педаго-гам дополнительного образования Курской области как справочник по древнейшей истории родного края. Книга представит интерес для широкого круга исследователей при разработке проблем вы-деления и развития археологических культур поздней поры верх-него палеолита на территории Русской равнины, рассмотрении вопросов историко–культурного развития первобытных обществ Восточной Европы.

От автора

8

Перед вами не просто книга — это результат 15–летней работы па-леолитической экспедиции Курчатовского государственного крае-ведческого музея под руководством кандидата исторических наук Н.Б. Ахметгалеевой. Издание содержит целый ряд открытий как новых стоянок древнего человека на нашей земле, так и уникальных коллек-ций костяных и каменных орудий труда эпохи палеолита, удивитель-ных, получивших мировую известность произведений первобытного искусства из бивня мамонта.

Исследования курчатовских археологов внесли определенные коррек-тивы в наши представления о разнообразии материальной культуры, стратегии жизнеобитания и духовных воззрениях первобытных людей на Русской равнине, позволив Курчатовскому краеведческому му-зею войти в число известных как в России, так и за рубежом центров изучения каменного века.

Надеемся, что и в дальнейшем данные музейные изыскания будут успешно продолжены и нас ждет еще много новых археологических от-крытий. Уверены, что издание заинтересует не только историков, крае-ведов, музейщиков, но и всех, кто занимается изучением древнейшей истории родного края.

В.В. РудскойПредседатель

комитета по культуре Курской области, Заслуженный работник культуры РФ

Уважаемые читатели! Дорогие друзья!

9

Книга Н.Б. ахметгалеевой «Каменный век Посеймья: верхнепалеолитическая стоянка Быки–7»Наталья Борисовна ахметгалеева и комплекс стоянок позднего верхнего па-леолита Быки (Посеймье, центральная часть восточной европы) неразрыв-но связаны в восприятии многих палеолитоведов не только стран бывшего СССР, но уже и стран европы. все это потому, что Н.Б. ахметгалеева ком-плексно исследует эти стоянки и публикует их материалы еще со 2–ой по-ловины 1990–х годов. Сначала она участвовала в работах по стоянке Быки–1 под руководством а.а. Чубура, а затем уже самостоятельно работает с 2000 года. Именно с открытием в 2000 г. Н.Б. ахметгалеевой Быков–7 и продолжа-ющимися по сегодняшнее время раскопками этого многослойного памятника и стало возможным, прежде всего, стратиграфически структурировать весь комплекс стоянок Быки, а также произвести действительно углубленное и многоплановое изучение этих стоянок и их находок. Не забудем здесь также ее работы на стоянках Быки–5, 6 и 8. в результате, благодаря археологиче-ским исследованиям Н.Б. ахметгалеевой, в настоящее время ясно, что сразу после раннего эпиграветта (например, Быки–7, слой II) в восточной европе, как бы индустриально из ничего (!), появляется новый и уникальный комплекс позднего верхнего палеолита с древнейшими треугольниками — наконеч-никами стрел в европе. Это, прежде всего, ин ситные материалы стоянок Быки–1 и Быки–7, слои I и Ia времени около 18 — 16 000 некалиброванных лет назад, а также находки стоянки Пены того же микрорегиона Быков. И вот детальному описанию археологической ситуации в Быках и посвящена насто-ящая книга. можно много и подробно останавливаться на тех или иных поло-жениях этой книги, но лучше коллеги и просто интересующиеся археологией ее прочитают сами, а я только остановлюсь на следующих ее положениях, которые, с моей точки зрения, особо заслуживают быть отмеченными, потому что они точно пригодятся коллегам как в полевой работе, так и при анализе археологических находок.

в ходе раскопок различных стоянок Быки и, прежде всего, конечно, Быков–7 Н.Б. ахметгалеева продемонстрировала высокий уровень археолога–полеви-ка при изучении этих совсем не простых для раскопок стоянок. Здесь часть верхних отложений была разрушена строительными работами и собственно плейстоценовые отложения сформировались в ходе сложных аллювиально–делювиальных процессов осадконакопления с различными горизонтами пе-сков, супесей, лессовидных суглинков и эмбриональных почв, обычно лишь отрывочно представленных на тех или иных раскопанных участках. Более того, структура культуросодержащих седиментов на стоянках часто осложня-лась присутствием разновременных криогенных деформаций с мерзлотными трещинами, а также голоценовых кротовин. Наконец, для слоя I Быков–7 была раскопана реальная жилая площадка с 25 (!) разноуровневыми ямами и также зольниками. И, как кажется, все эти сложные ситуации были верно выяснены.

Немного о наших исследованиях глазами учёных

10

Решить эти задачи было возможно с учетом ранее приобретенного полево-го опыта Н.Б. ахметгалеевой при ее участии в раскопках м.Д. гвоздовер и г.П. григорьева в авдеево и х.а. амирханова в Зарайске. Привлечение так-же ею Ю.Н. грибченко для изучения геологии стоянок Быки также являлось правильным и целиком оправдавшим себя решением. в книге достаточно детально описаны все вышеперечисленные составляющие стратиграфии и археологических слоев стоянок Быки, и это, безусловно, очень полезная ин-формация для любого практикующего полевого археолога. Дополнительного пристального внимания заслуживают и высококлассные, и редкие для со-ветского и постсоветского палеолитоведения описания 25 хозяйственных ям слоя I Быков–7. Каждая яма описана индивидуально и стратиграфически, и со всеми глубинными отметками с планом и профилем, и по составу кремневых артефактов, и (!) по составу фаунистических остатков, с привлечением со-вместных с Н.Д. Буровой данных археозоологических исследований. Соответ-ственно, для каждой комплексно проанализированной ямы стало возможным предложить достаточно вероятную функциональную интерпретацию. Данное исследование по ямам можно рассматривать как образцовое, и, я полагаю, оно заслуживает отдельных публикаций в виде статей как на пост–советском пространстве, так и за его пределами. Интересны и полезны также для по-вседневной полевой практики и дробные характеристики Н.Б. ахметгалеевой различных горизонтов основного культурного слоя I стоянки Быки–7 с акцен-том на отличия их цветности по причине той или иной степени представитель-ности частичек охры и углистой массы. такие характеристики горизонтов со-держательно бы дополняли широко практикующуюся в геологии для описания седиментов систему цветности а.г. манселла («Munsell color system»).

Наконец, необходимо особо остановится и на анализе Н.Б. ахметгалеевой из-делий из кости стоянок Быки. На основании методик и работ и отечественных, и зарубежных специалистов ею предложен свой оригинальный комплекс-ный анализ обработанной кости с сочетанием технологического, морфоло-го–типологического и функционального методов исследований. Объектами исследований являются как заготовки и отходы производства изделий, так и сами готовые изделия из кости. Соответственно, такой анализ позволяет проследить целостный процесс chaine opératoire изготовления и использо-вания тех или иных многочисленных и серийных в Быках изделий из кости. Н.Б. ахметгалеева также разработала по технико–морфологическим призна-кам иерархическую классификационную систему описания изделий из кости с такими последовательными единицами классификации, как категория — надтип — тип — подтип. Эта классификация особенно себя результативно показала при изучении категории «острий» (все изделия с острым концом) и их «надтипов» (острия с невыделенным жальцем, без обушка; острия с выделенным жальцем — проколки; острия с рукояточной частью — шилья; острия с невыделенным жалом и присутствием насада) с целым комплексом критериев их классификационного дробного подразделения и описания. та-кая детальная морфолого–типологическая характеристика изделий с допол-нительным определением их функционального назначения посредством еще экспериментально–трасологических исследований и позволяет Н.Б. ахметга-леевой очень близко к реальности реконструировать процессы изготовления и использования различных утилитарных, а также и неутилитаных изделий из кости стоянок Быки. такой классификационный подход заслуживает приме-нения на иных материалах каменного века и другими специалистами для как можно более полного понимания этих специфических артефактов.

11

Итак, изложенные в настоящей книге исследования стоянок Быки и их ма-териалов характеризуются конкретным и углубленным анализом различных аспектов этих стоянок позднего верхнего палеолита на основании страти-графических, планиграфических, археозоологических, морфолого–типоло-гических, технологических, трасологических и экспериментальных методов. Н.Б. ахметгалеевой действительно удалось проследить «на микроуровне» общее и частное в проявлениях материальной культуры и систем жизнеде-ятельности древнейших коллективов людей и затем использовать это на «макроуровне» исследований и последующих обобщений и интерпретаций. Работа Натальи Борисовны гармонично соединяет в себе давно ставшие тра-диционными и новейшие подходы исследований, и поэтому очень интересна и важна для коллег своей комплексностью.

Ю.Э. Демиденкостарший научный сотрудник

Института археологии НАН Украины, кандидат исторических наук

монография Н.Б. ахметгалеевой является результатом оригинальных много-летних исследований автора, которые проводились на комплексе стоянок Быки в Курской области. Это памятник поздней поры верхнего палеолита, сильно пострадавший в результате хозяйственной деятельности в конце про-шлого века. Несмотря на это, он представляет большой интерес с точки зре-ния его нестандартности в ряду одновозрастных стоянок Русской равнины. Благодаря применению комплексного исследования Быков автору удалось показать особенности адаптации людей эпохи верхнего палеолита к услови-ям окружающей среды в данном районе. Интересно применение оригиналь-ных методик, часть которых была выработана самим автором, в деталях была показана планиграфия стоянки и установлена многократность ее заселения. Особый интерес представляют данные и выводы автора о разных типах хо-зяйственной деятельности на различных участках памятника, вплоть до воз-можного предпочтения членами коллектива определенных технологических приемов обработки кости и камня. Интересным оказывается установленное различие Быков с типом охотничьего хозяйства, не связанного с шерстистым мамонтом, что наблюдается на одновозрастных памятниках палеолита в бас-сейне Десны. Несмотря на сложности интерпретации полученных данных и продолжающееся исследование памятника, автору удалось показать отличия хозяйственной уникальности Быков.

Е.Н. Мащенкостарший научный сотрудник

Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, кандидат биологических наук,

эксперт Министерства культуры РФ по палеонтологии

12

в книге впервые публикуются обобщён-ные результаты многолетних исследо-ваний верхнепалеолитической стоянки Быки–7. Она была открыта в 2000 году в ходе разведочных работ Курчатовской па-леолитической экспедиции под руковод-ством автора. Это трёхслойный памятник, который относится к комплексу разновре-менных и разнотипных стоянок каменного века Быки бассейна реки Сейм. в своё время его изучение внесло определённые коррективы в наши представления о ва-риациях материальной культуры поздней поры верхнего палеолита Русской рав-нины. Расположение на стыке разных па-леолитических регионов (Костёнковско–Борщевского, Десны и степных стоянок левобережья Украины) отразилось в свое–образии существовавшего здесь природ-ного комплекса и материальных культур.

Инвентарь стоянок Быки не только ориги-нален и нуждается в надлежащей оценке. Это памятники с ущербной источниковой базой, т.к. их культурные слои оказались сильно поврежденными в ходе строитель-ных работ в 1980–х гг. Перед нами стояла задача максимального извлечения инфор-мации из получаемых археологических и палеогеографических материалов, ис-пользуя современные возможности раз-ных типов исследований самих памятни-ков и материалов, собранных на них.

Результаты изучения стоянок Пены, Быки–1, 2, 3 были в своё время опублико-ваны авторами раскопок г.в. григорьевой и а.а. Чубуром (григорьева, Филиппов,

1978; Чубур, 2001). Исследования в Бы-ках–7 с применением новейших методик позволили не только получить новые уни-кальные материалы, но и ответить на мно-гие вопросы, связанные с предыдущими работами на комплексе.

Основу комплексного изучения памятни-ков Быки составляло использование раз-личных археологических, палеогеогра-фических, зооархеологических методов, используемых в разных модификациях. Совместные археологические и геолого–геоморфологические наблюдения в про-цессе раскопок предоставили возможность для разграничения факторов антропоген-ного и естественно–природного характера, влияющих на формирование культурных слоёв стоянок. Для выявления хозяйствен-ной направленности древних поселений была разработана система методик. Ос-нову их составило целенаправленное, по-этапное изучение археологических мате-риалов с использованием традиционного планиграфического метода исследования с учётом результатов трасологического изучения инвентаря каждого археологиче-ского объекта и данных зооархеологиче-ских наблюдений. технологический и ти-полого–трасологический анализ костяных индустрий позволил выявить особенности материальной культуры и использования костного материала на поселениях. Пред-варительный типолого–функциональный анализ кремнёвых индустрий был исполь-зован при сравнении каменного инвента-ря и культурной принадлежности стоянок.

Предисловие

13

Наличие среди стоянок Быки многослой-ных памятников предоставило возмож-ность для уточнения отдельных аспектов адаптационной эволюции первобытного человека, проведения корреляции структу-ры культурных слоёв разнотипных стоянок и выявления особенностей вмещающих их отложений, отражающих глобальные и сезонные колебания климатических усло-вий, и соответствующее этому изменение палеорельефа.

Несмотря на проведённые работы, совре-менные знания о стоянке Быки–7 нельзя считать исчерпывающими. в ходе иссле-дований неоднократно уточнялись и даже пересматривались те или иные представ-ления. возможно, последующие рабо-ты также внесут свои коррективы. Но на данном этапе необходимо подвести итоги пятнадцатилетнего изучения памятника и представить обобщённые материалы для широкой научной общественности.

в данной книге описаны особенности стратиграфии и локализации культурных слоёв во вмещающей толще. также здесь представлены археологические материа-лы жилого объекта I культурного слоя и II культурного слоя, исследованные, по всей видимости, полностью, показаны результа-ты их функционально–планиграфического исследования. Раскопки верхнего, Ia куль-турного слоя ещё продолжаются, поэтому будут обозначены лишь предварительные итоги изучения. впервые публикуется вся

коллекция обработанной кости. За рамка-ми данной работы находится детальный технологический и типологический анализ каменных коллекций, автор ограничится краткими характеристиками, дающими представление об особенностях каменных индустрий.

Было бы неправильно рассматривать ма-териалы стоянки Быки–7 в отрыве от мате-риалов других местонахождений комплек-са. Поэтому для сравнения привлечены данные и по другим поселениям комплекса Быки, включающие данные других авторов и оригинальные материалы автора.

в работе использованы коллекции костя-ного и каменного инвентаря стоянки Пены из фондов Курских государственных об-ластных краеведческого музея и музея археологии, стоянки Быки–7 (раскопки ав-тора 2000–2008, 2013, 2014 гг.) из фондов Курчатовского государственного крае–ведческого музея. Источниками также являются коллекции стоянки Быки–1. Это сборы подъёмного материала 1994 года, материалы раскопок а.а. Чубура 1996 года (фонды КгОма) и раскопок а.а. Чубура 1997–1999 гг., раскопок К.Н. гаврилова 2003 гг. (фонды КгКм). в работе привле-каются материалы публикаций и Отчётов о разведочной и исследовательской работе на территории Курской области, а также полевая, фото– и видеодокументация о ра-ботах на комплексе Быки из архива КгКм.

14

меСторАСполоЖеНие. в настоящее время комплекс Быки состоит из 8 позднепале–олитических пунктов и занимает огра-ниченную площадь 500 на 500 метров

Глава 1

Географическое положение, история изучения и краткая характеристика комплекса стоянок Быки

древнего мысообразного выступа вто-рой надпойменной террасы (рис. 1–3). Стоянки расположены в 2,5 км южнее современного русла реки Сейм (бас-сейн Десны). высота над уровнем воды в реке 7–9 метров. характер рельефа и строение террасовых поверхностей по-зволяют считать, что в период обитания древнего человека русло Пра–Сейма проходило в непосредственной близо-сти от группы стоянок (грибченко и др., 2002. С. 292). На то, что древний мыс был выбран обитателями Быков как оп-тимальный для обитания участок, указы-вают особенности геоморфологического строения местности. На Курчатовском отрезке долина реки Сейм имеет ас-симетричное строение с более крутым обрывистым и круто спускающимся к реке правым склоном; левый — поло-гий на всём протяжении, окаймляется широкими площадками надпойменных террас (до 4–х), которые достигают на этом участке максимального развития. в результате переработки рекой право-го берега её русло постепенно смеща-ется на север. С неотектоническими движениями связана и эрозионно–акку-

рисунок 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

месторасположение комплекса Быки.

15

мулятивная деятельность рек, и актив-ное развитие овражно–балочной сети. в результате деятельности р. Сейм в центральной части территории образо-валась излучина, прорезанная р. Реут. Как наиболее перспективные для рас-селения древнего человека выделяют-ся два участка, прилегающих к р. Реут. На самом удачном из них расположен комплекс стоянок Быки–11. второй, на котором археологических разведок пока не производилось, находится между ле-вым берегом р. Сейм и правым берегом р. Реут. Участки относятся к единому ак-кумулятивному выступу меандры. Их по-верхности ровные, не изрезаны овраж-но–балочной сетью. Составляющие их отложения в верхней части представле-ны суглинками (мощность 6–15 м) слабо пористыми, тонкопесчаными, плотными, которые являются удобной поверхностью для свободного перемещения и устрой-ства жилищ. Более детальное изучение

1 Картографирование Курчатовского отрезка реки Сейм на предмет перспективы поиска археологических памятников было произведено в 2007 г. студенткой 5 курса геофака мгУ, членом КПЭ 1999–2008 гг. О.И. васильевой

плейстоценовых отложений Ю.Н. гриб-ченко на стоянках Быки–1, 7 и за их пределами также подтверждает локаль-ную обособленность стояночного участ-ка (см.: Отчёт по проекту РФФИ № 06–80160).

Сейчас памятник занимает территорию очистных сооружений ООО «Курчатов-ский сахзавод» в 2 км южнее села Быки, напротив Кудеяровой горы. При строи-тельстве отстойников (котлованов) в на-чале 80–х годов бульдозерами снималось до 70 см земли, которая затем сгреба-лась в валы высотой около 5 метров, об-разуя их бровки. впоследствии в течение ряда лет производилась распашка днищ-не используемых по назначению отстой-ников и посадка картофеля. в результате слои, включающие культурные остатки, оказались сильно деформированными: местами перепаханы, некоторые участки обнажены, верхние горизонты большей частью уничтожены. Под наносным сло-ем валов отстойников сохранилась непо-тревоженная часть стоянок.

иСтория и проБлемы иССледовАНий Открытие верхнепалеолитического комплекса Быки иногда связывают с 1990–ми годами, когда была открыта стоянка Быки–1 (апальков, Стародуб-цев, 1995). в действительности история изучения Быков начинается гораздо раньше.

во время строительства очистных со-оружений Пенского сахарного завода, на территории которых расположены стоянки, снималось до метра грунта. тем самым были обнажены и частично унич-тожены культурные слои целого ряда древних поселений. С другой стороны, благодаря этому и сигналам, поступав-шим от местных жителей, стали извест-ны места стоянок древних людей.

в 1975 году работавшие на строитель-стве очистных сооружений (котлова-нов–отстойников размерами 200 на 100 метров) Пенского сахарного за-вода бульдозеристы П.П. Демидов, а.Ф. терехов, скреперист в.И. Коня-гин заметили кости крупных ископа-емых животных. тогда же сведения о

рисунок 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

топографическая карта местности с указанием комплекса Быки, горизонтали через 20 м.

16

Гла

ва

1

Гео

гра

фи

ческо

е п

ол

ож

ени

е,

исто

ри

я и

зуч

ени

я и

кр

атк

ая х

ар

акте

ри

сти

ка

ко

мпл

екса

сто

яно

к Б

ыки

находках были переданы в Курский областной краеведческий музей прора-бом г.И. Климовым и рабочим г.в. Са-зоновым. Поскольку своих специали-стов по каменному веку в области не оказалось, спасательные исследования возглавили научные сотрудники лОИа Иа РаН г.в. григорьева и а.К. Филиппов (григорьева, Филиппов, 1978). в состав экспедиции вошли сотрудник КОКма в.И. Склярук, преподаватели КгПИ Ю.а. липкинг и К.Ф. Сокол. Раскоп-ки происходили в два дня. После чего, по свидетельствам местных жителей, руководством завода негласно было запрещено сообщать учёным о новых находках костей ископаемых животных на других участках работ, чтобы не за-морозить стройку.

в 1994 году школьниками Пенской шко-лы № 2 а. воронковым, а. лимониным, а. Командорским, а. Синяковым и а. Ни-кулиным во время их игр на территории отстойников были найдены кости круп-ных животных. в Курске о находках уз-нали из рассказа школьного организа-тора т.Н. Исаевой (Зорин, Стародубцев, Шпилёв, 2000. С. 189). На место выеха-ли директор Курского областного музея археологии г.Ю. Стародубцев и главный хранитель а.Н. апальков (апальков, Стародубцев, 1995. С. 66–67). Осмотрев место и собрав подъёмный материал, включающий расщепленный кремень и ископаемые кости, они пришли к выво-ду, что это остатки верхнепалеолитиче-ского поселения. Стоянка была обозна-чена как Быки. материалы для научного определения и описания были предо-ставлены сотруднику НИИ антрополо-гии мгУ С.Н. алексееву. Интересно, что С.Н. алексеев передал л.Д. Сулержиц-кому ископаемые кости для радиоугле-родного определения, как образцы сто-янки Пенская II. И теперь уже очевидно, что была не ошибка, а хорошее знание курского палеолита. точной привязки Пенской стоянки не существует. Рельеф местности ввиду строительных работ су-щественно изменился. анализ фотома-териалов и свидетельства археологов об её нахождении севернее дороги, прохо-дящей сейчас через северные отстойни-ки, позволил нам согласиться с версией

а.а. Чубура о возможном расположении стоянки в непосредственной близости от Быков–1 (Чубур, 2001. С. 7, 92).

в 1996 году к стационарным исследо-ваниям на стоянке Быки–1 приступает Сеймско–Деснинская палеолитическая экспедиция (1996–1999 гг.) под руковод-ством а.а. Чубура. Им, а также главным хранителем Курского музея археологии а.Н. апальковым, фиксируется новое местонахождение верхнего палеолита Быки–2, расположенное в 50 м к вос-току от стоянки Быки–1, а немного поз-же, в ходе разведочной шурфовки, се-веро–западнее Быков–1 отмечен ещё один пункт каменного века — Быки–3. в 1998 году во время разведочных работ СДПЭ а.г. ахметгалеевым и Р.Ф. гиль-фановым в 180 м к востоку от стоянки Быки–1 был собран подъёмный мате-риал, состоящий из расщеплённого плитчатого кремня. в тот же год отдель-ным отрядом экспедиции под руковод-ством автора на окраинных участках зоны распространения подъёмного ма-териала, у подножия валов отстойников было заложено два шурфа. Разведка показала наличие участков с сохранив-шимся культурным слоем (ахметгале–ева, 1999. С. 34–35; ахметгалеева, Чу-бур, Шпилёв, 1999. С. 230).

в 1999 году начинается новый этап в исследованиях на данной территории Посеймья. Одновременно работы вели две экспедиции. Быки–1 последний год изучает Сеймско–Деснинская экспеди-ция (СДПЭ) под руководством а.а. Чу-бура, а к исследованиям новой стоянки Быки–5 приступает Курчатовская пале-олитическая экспедиция (КПЭ) под ру-ководством автора. Одновременно ве-лись и разведочные работы. Несколько отдельных групп КПЭ осматривали тер-риторию древнего мыса. С первых дней исследований на комплексе отдельные обозначения получали все участки вы-мывания подъёмного материала. Осно-вой для подразделения палеолитических памятников являлась удалённость от ранее известных мест в совокупности с изменением сырьевых, технологических и типологических характеристик расще-плённого кремня.

17

в 1999 году в 60–100 м к северо–запа-ду от стоянки Быки–5 обнаружено новое пятно концентрации вымывающегося кремня, обозначенное как Быки–6 (ах-метгалеева, 2001а. С. 18–19). Собран-ный кремнёвый инвентарь отличался и по используемому сырью, и в технологи-ческом, типологическом плане от камен-ных артефактов близлежащих местона-хождений. Известно мнение а.а. Чубура, считающего, что эти материалы отно-сятся к Быкам–5 (Чубур, 2001. С. 97). анализ полученных данных показывает, что ситуация с вымыванием подъёмного материала и выделением отдельных зон гораздо сложнее выглядит, чем это пер-воначально предполагалось, и эти мате-риалы всё же к Быкам 5 не относятся. в 2000 году разведочным отрядом КПЭ юго–восточнее Быков–5 было зафикси-ровано ещё одно местонахождение — Быки–8 (ахметгалеева, 2001а. С. 18–19). Это самый удалённый от Быков–1 пункт (более чем на 250 м). его инвентарь так-же существенно отличался по своим ха-рактеристикам от материалов Быков–5. Позднее здесь же были обнаружены и кремнёвые изделия с характеристиками, сходными с изделиями Быков–5. Поиск участков с непотревоженным культур-ным слоем на Быках–6 в 2000 году и Бы-ках–8 в 2003 году не увенчался успехом. Кремень в обоих случаях вымывается из средней или верхней толщи лёссовид-ной серо–бурой супеси, что приблизи-тельно соответствует и уровню залега-ния Быков–5. если принять во внимание общую стратиграфическую ситуацию в этом микрорегионе, то проблему можно обозначить следующим образом: Зоны вымывания подъёмного материала с разных поселений перекрывают друг друга. так, кремень, который по своим технологическим и типологическим ха-рактеристикам мог бы относиться, к при-меру, к Быкам–5, вымывается на площа-ди более чем 100 х 120 м2 и перекрывает зоны подъёмного материала, обозна-ченные как Быки–6 и 8 (ахметгалеева и др., 2007). При этом культурные слои обозначенных палеолитических пунктов локализуются, возможно, в одном лито-логическом слое, но на разных его уров-нях. между зонами вымывания артефак-тов достаточно большие промежутки в

десятки метров. естественен вопрос, насколько можно уверенно определять принадлежность подъёмного материала к тому или иному памятнику, особенно если учесть, что большинство представ-лено кремнёвыми сколами. Интересно, что аналогичная ситуация прослежива-ется и по материалам Быков–1, Быков–2 и Быков–3. а они расположены гораздо ближе друг к другу и в типолого–техно-логическом плане не имеют различий. На сегодняшнем этапе исследований, к сожалению, действительно недоста-точно оснований для абсолютно чёткого разделения всей массы подъёмного ма-териала. Но это не исключает возмож-ность существования отдельных поселе-ний или неоднократного прихода одной группы на сопредельные места. Для ре-шения этих вопросов особое значение будут иметь дальнейшие исследования, которые включат технологический ана-лиз Быковских каменных индустрий и петрографические наблюдения.

в 2000 году отдельным отрядом КПЭ, в который входили старшеклассники, чле-ны Областного детского археологиче-ского центра Ольга васильева, Наталья и Юлия Шидливские, Сергей ветров и артём ахметгалеев, в результате целе-направленных поисков было обнаружено новое пятно концентрации подъёмного материала. тогда же был сделан шурф в 6 м2, показавший, что на этом месте расположена новая палеолитическая стоянка с насыщенным культурным сло-ем. Она получила обозначение Быки–7. её раскопки продолжаются по сей день. Открытие и изучение этого трёхслойно-го памятника внесло существенные кор-рективы в понимание общей ситуации на комплексе Быки. С 2000 года, с работ на стоянке Быки–7, начинаются комплекс-ные исследования, в которых участвуют специалисты разных дисциплин (палео-географ Юрий Николаевич грибченко, палеозоолог Наталья Дмитриевна Буро-ва и другие).

в 2003 году К.Н. гавриловым и Ю.Н. грибченко было продолжено изучение стоянки Быки–1, что значи-тельно способствовало корреляции культурных слоёв стоянок комплекса.

19

тогда же выяснилось, что ещё остались не исследованные участки поселения (ахметгалеева, гаврилов, 2004). К со-жалению, в настоящее время данный памятник почти полностью уничтожен несанкционированным карьером по до-быче песка 2013 года.

КрАтКАя хАрАКтериСтиКА КомплеКСА Изучение культурных особенностей, структуры и типов позднепалеолити-ческих поселений Пены, Быки–1–3 и Быки–7 (I, Ia) позволило говорить об их принадлежности к единым культурным традициям. в то же время выявлены определённые отличия, выделяющие этот круг памятников из общего окруже-ния палеолитических стоянок Десны рас-сматриваемого периода.

Получена серия радиоуглеродных дат. Пенская стоянка датируется 21 600 ± 50 (ле – 1434а), 23 100 ± 280 (ле – 1434б), 25 200 ± 350 (ле – 1434(в). Даты полу-чены по одной и той же кости. Для сто-янки Быки–1 по костям крупных млеко-питающих получены даты 17570 ± 120 (гИН – 8408), 17 640 ± 130 (гИН – 8409), 17 200 ± 300 (гИН – 8408а), 16 600 ± 180 (гИН – 8409а). Дата Iа культурного слоя Быки–7, полученная в 2001 году по костям северного оленя и лошади, 16 000 ±130 (гИН – 11755), а I культурного слоя 17 000 ± 90 (гИН – 11753). в 2007 году стала известна новая серия дат для этой стоянки, полученных л.Д. Сулержицким (гИН РаН) и Н.Д. Буровой (ИИмКРаН). Радиоуглеродная дата Iа культурного слоя, полученная по фрагментам костей млеко-питающих и птиц, залегавшим в лёссовид-ной супеси, 14 300 ± 370 (гИН – 13082). Дата 14 600 ± 250 (гИН – 13083) получена по фрагментам костей млекопитающих и птиц, происходящим из мерзлотных тре-щин. ещё одна дата I слоя, полученная

также по фрагментам костей млекопита-ющих и птиц, 15 600 ± 400 (гИН – 13084). в лаборатории ИИмК РаН по костям песца и зайца для Ia культурного слоя Быков–7 получена дата 17 320 ± 640 (ле – 7794).

И старые, и новые серии дат по разным слоям Быков–7, полученные в лаборато-рии гИН, повторяют разрыв в тысячу лет, и это важное наблюдение о хронологии памятника. Чем объясняется омоложен-ность второй серии дат, полученных в лаборатории гИН, пока не ясно.

характерной является непродолжитель-ность обитания на Быковских стоянках и преобладание в остеологических кол-лекциях костей копытных животных и пушного зверя, в то время как на осталь-ных известных стоянках Посеймья и центра Русской равнины, относимых к позднеледниковью, преобладают кости мамонта. На основе анализа видового состава и экологической приуроченно-сти млекопитающих можно говорить о принадлежности фауны стоянок Быки к бореальному подкомплексу мамонто-вого териокомплекса позднего валдая. Она свидетельствует о том, что на тер-ритории обитания древних людей был распространен перигляциальный лесо-степной ландшафт с преобладанием открытых пространств и небольших участков лесов по берегам рек (Буро-ва Н.Д.: по ахметгалеева, Бурова, 2000–2001; 2008а, б).

высокая степень сходства названных памятников между собой указывает на генетическое единство древних обита-телей (ахметгалеева, 2004а–г; 2006а, б; 2007). Речь, по видимости, идёт о разных этапах заселения данной территории од-ной или родственными первобытными группами. в настоящий момент собраны богатейшие коллекции каменных изде-лий, фаунистических остатков и обра-ботанной кости, в том числе уникальных произведений древнего искусства.

Протяжённость и мощность культур-ных слоёв стоянок Пены и Быки–1 по-зволяет говорить о том, что это остатки небольших стойбищ. Ущербность ис-точниковой базы по Пенской стоянке

рисунок 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

топографическая карта местности с указанием стоянок комплекса Быки, горизонтали через 10 м. Прорисовка Ю.Н. Грибченко. Нумерация стоянок соответствует их порядковому номе-ру: 1 — Быки–1, 2 — Быки–2, 3 — Быки–3, 4 — Пены, 5 — Быки–5, 6 — Быки–6, 7 — Быки–7, 8 — Быки–8.

20

Гла

ва

1

Гео

гра

фи

ческо

е п

ол

ож

ени

е,

исто

ри

я и

зуч

ени

я и

кр

атк

ая х

ар

акте

ри

сти

ка

ко

мпл

екса

сто

яно

к Б

ыки

уже оговаривалась нами. тем не ме-нее отсутствие положительных резуль-татов разведочной шурфовки вокруг вскрытой территории позволяет пред-полагать небольшие размеры древнего поселения. На основе данных анализа, произведённого по Пенской стоянке Н.м. ермоловой, по стоянке Быки–1 а.а. Чубуром, по стоянке Быки–7 (I, Iа) Н.Д. Буровой (табл. 1), можно говорить о том, что в списке видов животных этих стоянок нет преобладания какого–то одного вида животных. Основными объектами охоты древних обитателей были широкопалая лошадь, северный олень, песец и заяц. Кости единичных особей мамонта, шерстистого носорога и бизона найдены в Пенах и Быках–1. Подсчёт возможного количества особей показал, что на всех стоянках встречен ограниченный количественный состав каждого вида млекопитающего. При этом кости крупных животных (мамон-та, бизона, носорога) принадлежат не более чем 2–3 особям. Даже грубый подсчёт показывает, что возможное ко-личество мясных запасов на стоянках было невелико, что ограничивает вре-мя их обитания.

Набор каменных орудий на этих стоян-ках достаточно специализирован. ему присуще большое разнообразие форм скребков с постепенным увеличением их доли по сравнению с резцами от Пенской стоянки к Быкам–7. Присутствуют корот-кие скребки, укороченные, двойные, со стрельчатым и со скошенным лезвием, с желвачной коркой, на отщепах, с шипа-ми, в сочетании с резцовым сколом. Рез-цы представлены в основном двойными, тройными, многофасеточными, транс-версальными, на сломе и двугранными. Разнообразны в коллекциях выемчатые орудия и проколки, есть с длинным жа-лом. в центре Русской равнины стоянки Быки–1 и 7 (I, Iа) единственные, где тре– угольные микролиты представлены большими сериями. По материалам Пен-ской стоянки известен только один треу-гольник, но здесь надо учитывать и огра-ниченность вскрытой площади в 4,5 м2.

местонахождения Быки–2 и 3 включают подъёмный материал. в культурном от-

ношения кремнёвые изделия соответ-ствуют инвентарю стоянки Быки–1 (Чу-бур, 2001. С. 62–63).

На остальных памятниках этого комплек-са — Быках–5, 6, 7 (II), 8 в орудийном со-ставе преобладают резцы, треугольных микролитов нет, в материалах Быков–5,6 и Быков–7(II) отмечены микропластинки с притупленным краем. По имеющимся на сегодня немногочисленным сведе-ниям о них можно предположить, что это памятники, имеющие определённое сходство с другими известными инду-стриями Десны. Стратиграфическое со-отношение культурного слоя с мерзлот-ными деформациями и расположением других датированных стоянок позволило охарактеризовать возраст Быков–5 как более молодой по отношению к Быкам–7(Ia) и оценить его приблизительно в 13–14 тысяч лет.

в Быках–6 и 8 использовался в основ-ном черный и бурый меловой кремень, но присутствуют немногочисленные из-делия из плитчатого полосатого кремня, как на Быках–5.

На Быках–6 было найдено около 100 кремнёвых изделий. Орудий три. Это ре-зец на сломе отщепа, проколка и микро-пластинка с притупленным краем. Они выполнены из мелового кремня и типо-логически отличаются от орудийного на-бора рядом расположенных стоянок.

Подъёмный материал местонахождения Быки–8 включает в основном кремнё-вые отходы производства из разного сырья — 64 экз. Учитывая удалённость этого пункта от других, можно заме-тить, что возможна смешанность ма-териалов только с материалами стоян-ки Быки–5, на которой использовался плитчатый кремень. Изделия, выпол-ненные из желвачного кремня, типо-логически отличаются от материалов стоянки Быки–5. Среди отходов произ-водства есть крупный скол–подправка

рисунок 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кремнёвые орудия стоянки Быки–5.

22

Гла

ва

1

Гео

гра

фи

ческо

е п

ол

ож

ени

е,

исто

ри

я и

зуч

ени

я и

кр

атк

ая х

ар

акте

ри

сти

ка

ко

мпл

екса

сто

яно

к Б

ыки

площадки пренуклеуса (таблетка) раз-мерами 13,5 х 7 см. Орудийный набор малочисленный, но интересный. Он включает концевой скребок на крупной пластине, косоретушный резец, тройной и двойной резец на крупной пластине (с одного конца — двугранный, с другого — на сломе). Это самый большой экзем-пляр данного орудия со стоянок Быки.

возможные размеры стоянки Быки–5, по последним данным, превышают 500 м2. К сожалению, строительными работами более всего потревожена большая часть поселения, и в настоя-щее время проводятся исследования отдельных сохранившихся её «остров-ков». По данным на 2014 г. собрано более 700 экз. каменных изделий. Значительно преобладают среди ору-дий резцы (около 66 %). Определены косоретушные, угловые, на сломе за-готовки, двойные, тройные (рис. 4). Ин-тересно, что некоторые из них являются последней стадией подправки скреб-ков. Остальные категории единичны — три концевых скребка (один с вогну-тым лезвием), скребок–резец, 4 косых острия, пластина с подтеской, три ору-дия с выемчатой ретушью, 5 микропла-стинок с притупленным краем. Найдено два обломка нуклеуса со следами пред-намеренной подработки кромки. есть отбойник из розового песчаника (най-ден в 1998 году) и фрагмент отбойника из кремнёвого нуклеуса. тщательная вторичная обработка мелких деталей орудий, свойственная материалам Пен, Быков–1 и 7 (Ia, I), отсутствует.

выделен участок, на котором непо-средственно происходило расщепление кремня (северный раскоп 1998–2000 гг.). Именно здесь найден отбойник из ро-зового песчаника. Расщеплялись при-несённые на стоянку кремнёвые плит-ки. Изготовление орудий происходило в

ограниченных размерах. Кремень силь-но патинирован.

в настоящее время исследуется часть поселения, на которой происходила хо-зяйственная деятельность, связанная с использованием резцов. так, из 18 морфологически выраженных орудий на участке 2008 года в 48 м2 встречено 17 резцов (значительно преобладают многофасеточные и двойные) и одна микропластинка с притупленным краем. Резцовых отщепов 16 экз.

На стоянке Быки–5 найдены только не-определимые фрагменты плохой со-хранности, принадлежащие копытным животным, а также находки раковин дву-створчатых пресноводных моллюсков, обитавших в тёплый период.

Структурные и функциональные осо-бенности памятника пока недостаточ-но ясны. Но можно предположить, что мы имеем дело с остатками поселения, где на разрозненных участках проис-ходила определённая хозяйственная деятельность, связанная обеспечением жизнеобитания на данном этапе суще-ствования. так, например, на южном участке 1998 г. в 4 м2 с непотревожен-ными литологическими слоями было об-наружено всего 41 экз. расщеплённого кремня, при этом 38 экз. образовывало «кладик» из отходов производства (ах-метгалеева, 1999; Чубур, 2001. С. 96). Последующее вскрытие прилегающей площади не принесло ни одной находки. а возможно, речь идёт о разных кратких приходах групп первобытных людей на данную территорию, но на основе стра-тиграфии стоянки этого определить чёт-ко не удаётся. возможно, в будущем мы сможем уточнить особенности данного, безусловно, интересного, летнего, кра-тковременного (?) поселения первобыт-ных людей.

23

тАБлиЦА 1

Н.Д. БУРОвавидовой СоСтАв и чиСлеННоСть КоСтНых оСтАтКов млеКопитАющих НА верхНепАлеолитичеСКой СтояНКе БыКи–7 (2000–2007)

видкультурный слой

Ia % I % II %

Заяц — Lepus tanaiticus 436/17 35,72 246/7 30.1 2/2 5,4

волк — Canis lupus L. 6/1 0,49 4/1 0.5 1/1 2,7

Песец — Alopex lagopus (L.) 160/6 13,09 55/4 6.7 3/1 8,1

Росомаха — Gulo gulo (L.) 2/1 0,16 – –

Бурый медведь — Ursus arctos L. – – 2/1 0.2

Степной хорек — Mustela (Putorius) eversmanni – – 1/1 0.1

мамонт — Mammuthus primigenius (B.) 5/1 0,40 7/1 0.8

лошадь — Equus ferus 127/3 10,39 79/1 9.7

?Шерстистый носорог – Coelodonta antiquitatis (B.) 2/1 0,16 – –

Северный олень — Rangifer tarandus (L.) 65/3 5,32 75/2 9.2 5/1 13,5

копытное 123 10,06 90 11.0 13 35,2

песец/заяц 117 9,57 159 19.5 5 13,5

неопределимые обломки костей 179 14,64 99 12.2 8 21,6

Итого 1222 100 817 100 37 100

* в числителе указано количество остатков, в знаменателе — минимальное число особей.

24

оСоБеННоСти СтрАтиГрАфии СтояНоК БыКи. Описание стратиграфического расположения стоянки Быки–7 будет не совсем полным, если не представить все особенности локализации культурных слоёв во вмещающей толще отложений в рамках обозначенного мысообразного выступа. Основная проблема заключа-ется в том, что изменчивость литологи-ческих слоёв фиксируется не только в пределах древнего мыса, но и в преде-лах одной стоянки. Не всегда мы можем разграничить непрерывное накопле-ние культурных остатков и культурные отложения, соответствующие разным циклам заселения. Однако детальное изучение антропогенных и природных факторов формирования культурного слоя архео–логическими и естественно-научными методами исследований спо-собствует решению обозначенных во-просов. Перспективность комплексных исследований была ярко продемонстри-рована х.а. амирхановым при изучении стоянки Зарайск (амирханов, 2000). Ра-боты последних лет в Быках также ока-зались удачными и позволили уточнить ряд аспектов в этом направлении.

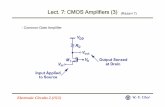

ввиду того, что при строительстве от-стойников слои современной почвы и верхние толщи суглинка были срыты экскаваторами и сграблены в валы, не во всех случаях можно восстановить полные стратиграфические колонки по разрезам стоянок. в целом, ситуацию можно представить следующим обра-зом (рис. 1–4): под современной почвой следует покровная толща буро–палевых лёссовых суглинков, перекрывающих сложный комплекс слоистых аллюви-альных и аллювиально–делювиальных отложений второй надпойменной терра-сы. в верхней толще лессовых суглинков расположена линза культурных остатков

Глава 2

Стратиграфия стоянки Быки–7

рисунок 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Профиль восточной стенки карьера на грани-це очистных сооружений в районе комплекса стоянок Быки. Рис. е.в. воскресенской: 1 — гумусовый горизонт современной почвы, 2 — супесь лёссовая, 3 — супесь, 4 — песок, 5 — кротовины, 6 — ожелезнение, 7 — точки (а) и прослои (б), 8 — условная глубина от репера, 9 — номера слоёв.

25

стоянки Быки–5. Из средней части этой толщи, по предварительным данным, вымывается кремень местонахождений Быки–6 и Быки–8.

Культурный слой Ia стоянки Быки–7 зале-гает в нижней части пачки палево–бурых лёссовидных суглинков. Под суглинком залегают прослои супесей и песков, име-ющие на разных участках древнего мыса различную мощность, формирование которых, предположительно, происхо-дило в сложных условиях пойменно–де-лювиальной аккумуляции. между ними встречаются горизонты эмбрионального почвообразования (супесь, пронизанная карбонатным псевдомицельем). Именно в этих супесчаных прослойках залегают культурные слои стоянки Пены, Быки–1, местонахождений Быки–2 и Быки–3, Быки–7 (I, II). геологическое соотноше-ние перечисленных пунктов верхнего палеолита недостаточно ясно, но зале-гание их на разных стратиграфических уровнях не вызывает сомнений, а это предполагает разновременность форми-рования культурных отложений. Разрыв между ними может быть невелик. Не исключено, что начало формирования отложений на одном поселении могло совпадать или располагаться близко к финалу существования другого. Следу-ет отметить, что, несмотря на морфоло-гические и общие структурные сходства отложений, условия формирования вме-щающей толщи пород стояночных участ-ков существенно отличаются от струк-туры и состава отложений окружающих пространств.

Изучение структуры культурных слоёв стоянок осложняется размещением их в кровле песчаных аллювиальных отложе-ний, так как слабо прослеживаются гене-тические особенности отдельных слоев. Соответственно, усложняется процесс корреляции стратиграфического распо-ложения разных стоянок. Палинологи-ческие исследования пока не принесли результатов. тем не менее детальный анализ имеющейся документации по ранее раскопанным стоянкам Пены и Быки–1 позволил выявить ряд законо-мерностей, связанных с обитанием древ-него человека на данной территории.

рисунок 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Профиль зачистки в районе наносного вала на участке стоянки Быки–1. Рис. Ю.Н. грибченко

26

рисунок 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Разрез южной стенки раскопа Быки–7, 2008 г. Условные обозначения: 1 — копаная неоднородная порода, 2а — гумусовый горизонт со-временной почвы (чернозём), 2б — горизонт в современной почвы, коричневого цвета, 3 — лёссовая супесь серо–бурого цвета, 3а — культурный слой Iа, 4 — коричневато–бурая супесь, 5 — прослойка зеленовато–белого песка в 4 слое, 6 — серо–жёлтый мелкозернистый песок, 7 — II культурный слой, 8 — бурые слоистые супеси и пески, 9 — кротовины.

27

можно с уверенностью говорить о до-статочно сложном процессе формирова-ния археологического слоя не только в Быках–7, но и в Пенах, Быках–1. Отме-тим особенности стратиграфии стоянок, которые могут иметь значение для ин-терпретации стратиграфической ситуа-ции памятника в целом, и в том числе на восприятие микростратиграфии стоянки Быки–7.

Стратиграфическое положение Пен-ской стоянки указано г.в. григорьевой на основе согласования полученного разреза в раскопе с разрезом в шурфе, имеющим полную стратиграфическую колонку: «Культурный слой на стоянке залегал в нижней части суглинка и в песке; к сожалению, на месте находок кремней и костей суглинок и верх песка были сняты полностью» — григорьева, Филиппов, 1978. С. 162–163. При этом основные находки располагались в от-ложениях песка, выше слоистых песков. всего во время спасательных исследо-ваний было вскрыто 4,5 м2. Это участок, связанный с локализацией культурных остатков вокруг очага (рис. 5: I). На-хождение артефактов в суглинке, пере-крывающем очаг, над двумя лопатками мамонта, другими фрагментами костей, залегавшими в песке, не исключает воз-можности существования двух этапов в формировании культурных отложений Пенской стоянки. авторами раскопок было отмечено, что мощность культур-ного слоя доходила до 0,50–0,60 м. При этом в верхней части песка встречалось наибольшее количество мелких кусков разбитых костей, тогда как кости, имею-щие конструктивное единство с очагом, залегали ниже (в средней части песка). Отдельные кости и угли вне очага зале-гали в подстилающих слоистых песках. таким образом, фиксируется разнос культурных остатков по вертикали, и, что главное, наличие их в «материко-вом» слоистом песке. Здесь может быть только два объяснения. Перемещение находок по древним кротовинам и кор-неходам или же наличие углубленных объектов (ямок), границы которых очень трудно фиксировать в рыхлом песчаном грунте. Поскольку стоянка уничтожена при строительстве отстойников, уточ-

нить особенности залегания её куль-турных остатков не представляется воз-можным.

За 4 года (1996–1999 гг.) была вскрыта почти вся площадь стоянки Быки–1 — это около 250 кв. метров, включая жи-лой объект, что чрезвычайно быстро для памятника такой сложной стратиграфии. По мнению автора раскопок а.а. Чубура, в 1996–1997 гг. им было исследовано углубленное около метра жилище с не-когда почти отвесными стенками, сери-ей ям по периметру разного назначения и очагом сложной конструкции (рис. 5: II). в 1998–1999 гг. изучалась часть сохра-нившейся открытой территории стоянки с тремя наземными жилищами (Чубур, 2001. С. 34–48). При этом а.а. Чубур счи-тает, что жилище со сложно устроенным «лазом» или «зимним входом», оканчи-вающимся расширением, напоминает костёнковско–авдеевскую землянку, по-рождая в итоге некую гибридную фор-му сооружения, сходную с жилищем в гагарино. Очень важно, что описанные размеры очага и приочажной зоны в Бы-ках–1 соответствуют вскрытой площади Пенской стоянки. Разница наблюдается в отсутствии подочажной ямы на Пен-ской стоянке. Как и в Пенах, вокруг оча-га стоянки Быки–1 наблюдается опреде-лённое залегание костей, конструктивно с ним связанных.

Опубликованная по Быкам–1 докумен-тация вызывает многие вопросы к ин-терпретации некоторых структурных особенностей памятника. Нужно делать сноску и на то, что исследователь стол-кнулся с сильно повреждённым культур-ным слоем и неполными стратиграфиче-скими колонками. Для другого варианта интерпретации полученных а.а. Чубуром данных представим описание Ю.Н. гриб-ченко разреза южной стенки шурфа 2002 года на южном участке стоянки Быки–1 вне углубленного объекта (При-ложение 2 к Отчёту Н.Б. ахметгалеевой о работе Курчатовской палеолитической экспедиции в полевом сезоне 2002 года):

1. Копаная порода. в основании слоя просле-живаются отдельные небольшие фрагмен-ты местами сохранившегося гумусового

28

Гла

ва

2С

трати

гра

фи

я с

тоянки

Бы

ки

–7

горизонта современной почвы и гори-зонта в современной почвы. мощность 0,25 м.

2. Супесь лёгкая, коричневато–бурая, име-ет пёструю окраску за счёт многочис-ленных скоплений пылеватых карбона-тов и мицелий. в слое отмечается слабо выраженная слоистость за счёт тонких прослоев коричневатого суглинка. мощ-ность 0,15 м.

3. Песок среднезернистый, слоистый, плот-ный. С глубины 0,50 м толщина прослоев глинистого песка увеличивается, а свет-ло–серого песка сокращается до 1 м. мощность 0,22 м.

4. Суглинок буровато–коричневый, опесча-неный, карбонатный, малопористый. От-мечаются многочисленные включения и линзы желтоватого песка размером до 3 см. Слой не выдержан по простира-нию. Наиболее чётко представлен в пра-вой части разреза, где он залегает непо-средственно на культурных отложениях. мощность 0,08 м.

5. КультурНый Слой. Суглинок буро-вато–коричневый, близкий по составу и характеру отложениям вышележащего слоя. выделяется по включениям крас-новато–бурого материала и рассеянно-го кремня. На этом уровне отмечаются многочисленные конкреции. мощность 0,02–0,03 м.

6. Суглинок буровато–коричневый, плот-ный, опесчаненный. По нижнему контак-ту прослеживается коричневато–бурый прослой ожелезнения. мощность 0,10 м.

7. Слоистая песчаная толща, представ-ленная чередованием среднезернистого светло–серого песка и коричневато–бу-рого, более глинистого песка. С глубины 0,95 м толщина коричневатых прослоев сокращается до 1,0 см. видимая мощ-ность 0,40 м.

Описания культурного слоя по а.а. Чу-буру за пределами углубленной терри-тории на сохранившихся участках также указывает на его вероятное формиро-вание без серьёзных временных проме-жутков.

Стратиграфия заполнения жилого объ-екта отличается. Жилище углублено в слоистый песок (слой 7), ямы придонно-го заполнения прорезают толщу песка в среднем на 10–20 см. Культурные от-ложения залегают не менее чем в двух–трёх литологических слоях (Чубур, 2001. С. 35):

1. в серовато–сизом лёгком суглинке (слой 2 по а.а. Чубуру) мощностью 0,03–0,05 м. в описании сказано, что он за-печатывает сверху культурный слой, на опубликованном разрезе помечены за-легающие в нём кости.

2. в слое бурой, с зеленоватым оттенком супеси (слой 3 по а.а. Чубуру). мощ-ность 0,12–0,25 м. а.а. Чубур определя-ет залегающие в ней культурные остатки (обильный костный тлен, корродирован-ные кости, патинированные кремни), как снесённые с прилегающих к жилищу участков.

3. в светло–бурой с сероватым и желтова-тым оттенком супеси (слой 4 по а.а. Чу-буру). На верхнем контакте многочис-ленные линзы пластичной во влажном состоянии тёмной коричневато–бурой глины, местами переходящие в прослой. важно, что в нижней части толщи опре-делялось 1–2 золистых прослоя. мощ-ность 0,4–0,9 м. Это слой, насыщенный культурными остатками.

а.а. Чубур обращает внимание и на боль-шое количество костей копытных живот-ных и хищников, находящихся в анатоми-ческой связи. группы позвонков лошади, по его мнению, связаны с принесением в жертву перед покиданием жилища, группы позвонков северного оленя, скон-центрированные в юго–западном секто-ре, с окончательной разделкой туш, а скелеты песцов трактуются, как выбро-шенные в привходовое пространство перед уходом. а некоторые из них при обрушении кровли оказались погребён-ными под крупными костями мамонта, носорога и бизона (Чубур, 2001. С. 20–26). автором раскопок хорошо было подмечено, что вряд ли такое скопление неразделанных и частично разделанных туш животных могло находиться внутри обитаемого жилища. На мой взгляд,

29

рис

уно

к 4.

...

....

....

....

....

....

....

....

....

..

Раз

рез

вост

очно

й ст

енки

рас

копа

Бы

ки–7

, 200

8 г.

Усло

вны

е об

озна

чени

я: 1

— к

опан

ая н

еодн

ород

ная

поро

да, 2

а —

гум

усов

ый

гори

зонт

сов

рем

енно

й по

-чв

ы (ч

ерно

зём

), 2

б —

гор

изон

т В

сов

рем

енно

й по

чвы

, кор

ичне

вого

цве

та, 3

— л

ёссо

вая

супе

сь с

еро–

бу-

рого

цве

та, 3

а —

кул

ьтур

ный

слой

Iа, 4

— к

орич

нева

то–б

урая

суп

есь,

5 —

про

слой

ка з

елен

оват

о–бе

лого

пе

ска

в 4

слое

, 6

— с

еро–

жёл

тый

мел

козе

рнис

тый

песо

к, 7

— II

кул

ьтур

ный

слой

, 8

— б

уры

е сл

оист

ые

супе

си и

пес

ки, 9

— с

лой

бело

вато

–зел

ёног

о пе

ска,

10

— п

росл

ои т

ёмно

–бур

ой с

упес

и, 1

1 —

кро

тови

ны.

30

рисунок 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I — План жилого объекта стоянки Быки–1 по а.а. Чубуру (Чубур, 2001. С. 39)II — План сохранившегося участка Пенской стоянки по г.в. григорьевой, а.К. Филиппову (григорьева, Филиппов, 1978. С. 16).

31

вероятней всего это может являться следствием определённой разновремен-ности формирования культурных отло-жений, так скажем вторичного использо-вания места бывшего жилища.

Сомнительной можно считать рекон-струкцию а.а. Чубура жилища, увенчан-ного черепами. Огромное количество костей верхнего горизонта «землянки», среди которых черепа мамонта и бизона, другие крупные и мелкие кости, проинтер-претированы автором раскопок как эле-менты обрушившихся перекрывающих конструкций или снесённые с прилегаю-щих к жилищу участков. Однако на всех фотографиях видно, что кости на одном стратиграфическом уровне с черепом би-зона и мамонта залегают горизонтально в «in situ» (рис. 6 — см. Цветную вкладку к главе 2; архив КгКм, № 638/23). возмож-но, череп находился в самостоятельном горизонте обитания, стратиграфически связанном с культурными отложениями, вскрытыми на участках вне жилища. Но обозначить это можно только на уровне гипотезы.

Не стратифицированы чётко находки бив-ней и черепа носорога, которые автор раскопа связал с конструкциями «зимнего входа» (Чубур, 2001. С. 41). Судить о них можно только по рассказам сотрудников Курского музея археологии, обследовав-ших в 1994 году браконьерский раскоп и извлекших их без фиксации из грунта. Само наличие «лаза» также вызывает со-мнение. в полевой документации а.а. Чу-бура (архив КгКм № 641/1–48Нв) дан-ный участок представлен двумя ямами, где № 1 — это «лаз», а № 2 — крайняя западная часть жилища, исследование которой происходило также в 1996 году. Нивелировочные отметки в междуямном пространстве выше, чем глубинные от-метки этих ям. Разрезы, связывающие обе ямы, отсутствуют, не опубликовано и объяснение, почему годом спустя данные объекты были объединены в одно целое. К тому же по документации 1996 года видно, что большая часть так называемо-го лаза представляет собой «перекоп». в Отчёте а.а. Чубура за 1997 г. указано, что как раз часть, связывающая лаз и вход в жилище, была потревожена «перекопом».

Подробная характеристика супеси, запол-няющей ямы углубленного объекта, как и перекрывающих их слоёв, в публикациях отсутствует. К тому же не представлена документация по мерзлотным деформа-циям. Особое значение для понимания характера формирования культурных от-ложений жилого объекта мог иметь под-робный анализ мерзлотных деформаций, идущих через «лаз» и жилище.

а.а. Чубуром отмечена неодновремен-ность функционирования ямок, т.к. за-фиксированы случаи прорезания одной ямой другую (Чубур, 2001. С. 41). «О до-вольно длительном перерыве говорит наличие в очаге двух самостоятельных золистых прослоек, видимо отражаю-щих обитание жилища по крайней мере в течение двух тёплых сезонов» — Чу-бур, 2001. С. 42, рис. 27.

Несостоятельно, на наш взгляд, мнение о наличие трёх летних наземных жилищ, т.к. сам автор неоднократно отмечает существенную деформацию культурного слоя в районе «скоплений». При строи-тельных работах и последующей вспаш-ке культурные остатки с одной стороны сдвигались в одну сторону, с другой — культурный слой участками просто был уничтожен. таким образом, создавались «островки» сохранившегося культурного слоя. в 2003 году во время работ экс-педиционного отряда под руководством К.Н. гаврилова при участии автора была вскрыта для геологических наблюде-ний траншея через весь раскоп стоянки Быки–1. На территории между «летни-ми объектами» и «зимним жилищем» были обнаружены нетронутые участки с насыщенным культурным слоем (ах-метгалеева, гаврилов, 2004ж). видимо, не стоит торопиться с выводами отно-сительно функционального назначения «скоплений» и рассматривать их как куль-турные отложения вне жилого объекта.

Как минимум о двух системах криоген-ных деформаций и разном соотношении к ним горизонтов с находками упоми-нает а.а. Чубур (Чубур, 2001. С. 9): «На квадрате Л–9 после снятия золистых пятен стало заметно, что они местами уходят вглубь по полигональной сетке,

32

частично проникающей даже в подсти-лающий слоистый песок…». По опи-санию этот уровень наиболее близок к уровню залегания находок II нижнего го-ризонта Быков–7. Далее он пишет: «Это, на мой взгляд, иной, более поздний гори-зонт криодеформаций, нежели просле-женные местами в 1996–1997 гг. следы мерзлотного клина, шедшего с северо–востока на юго–запад и рассекавшего участок с полуземлянкой ещё до её со-оружения и частично снятого древними обитателями при сооружении котлова-на». Описание соответствует выделен-ной нами по Быкам–7 I системе крио-генных деформаций. Совпадает даже направление крупных мерзлотных жил. О том, что по отношению, предположи-тельно, к одной и той же системе крио-генных генераций культурные остатки залегают по разному, свидетельствуют следующие описания а.а. Чубура, если сравнить их с теми, что представлены выше (Чубур, 2001, там же): «На месте клина, видимо вытаявшего частично (се-зонное оттаивание?), вне полуземлянки имелась небольшая западина, в которой имелись мелкие находки… Вне землян-ки под уровнем культурного слоя (на участках, где была видна полигональная сетка, — Н.а., описание сходно с ситуа-цией по Ia культурному слою Быков–7) клин читался по клиновидно сходящим-ся ожелезнённым прослойкам, рассека-ющим слоистые пески и супеси до глуби-ны 1,2 м от их кровли, между которыми находятся белые пески без признаков слоистости...».

всё представленное выше подтверждает возможность наличия перерыва в фор-мировании культурного слоя и в Быках–1 на территории, непосредственно выде-ленной как площадь жилого объекта.

СтрАтиГрАфия СтояНКи БыКи–7. За 2000–2008, 2013 и 2014 гг. было вскры-то 239 кв. метров. Данная стоянка, как и другие Быки, относится к памятникам с ущербной источниковой базой. Сте-пень информативности разных участков стоянки различна. На сегодня здесь за-фиксировано три культурных слоя, про-странственное расположение которых не совпадает (рис. 7).

За годы исследований выработана мето-дика производимых работ, учитывающая не только степень, но и характер повреж-дений стоянок: определялась степень повреждения строительными работами, направление последней и предыдущих вспашек, удаленность от валов отстой-ников, естественные понижения.

Фиксация всех объектов в раскопе и шур-фах производилась по общепринятой методике раскопок палеолитических па-мятников в трех проекциях. метровая ква-дратная сетка была ориентирована по сто-ронам света. Буквенная нумерация идёт по восточной стенке, цифровая по южной.

После снятия балласта (чернозём, па-хотный слой) лопатами работы велись с помощью совков, шпателей, ножей. При необходимости использовались кисти, а также костяные, бамбуковые и пластмассовые ложки. вскрытие раско-па происходило по литологическим сло-ям с учётом современных деформаций и древнего рельефа. Особое внимание обращалось на контекст находок. Раз-бор культурного слоя сопровождался оставлением бровок во всех тех случаях, когда они способствовали более полно-му пониманию процессов накопления культурных отложений.

верхний культурный слой (Iа) залегает в основании покровной толщи лёссовидных супесей (рис. 3, 4). его изучение не закон-чено. выявлены разные функциональные зоны, угольно–зольные пятна, о чём под-робнее будет сказано ниже. Жилая пло-щадка не найдена, углубленных объектов нет. К контакту супесей с песчаными ал-лювиально–делювиальными отложениями второй надпойменной террасы приурочен I культурный слой (рис. 8,9 — см. Цвет-ную вкладку к главе 2; рис. 10, 11). Здесь вскрыта ограниченная площадь жилой площадки с ямами и зольниками. За её пределами культурные отложения отсут-ствуют. Нижний (II) слой расположен ниже I слоя на 50–60 см и запечатан между тол-щей песка и подстилающим его прослоем бурой супеси с карбонатными включения-ми (рис. 4; рис. 12 — см. Цветную вклад-ку к главе 2). Он занимает не более 30 м2 и является остатками кратковременной

33

рисунок 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пространственное расположение культурных слоёв и мерзлотных трещин на стоянке Быки–7. 1 — Ia культурный слой; 2 — I культурный слой с искусственными объектами; 3 — II культурный слой; 4 — наиболее насыщенные участки Ia к/с; 5 — мерзлотные трещины II генерации; 6 — мерзлотные трещины I генерации.

34

Гла

ва

2С

трати

гра

фи

я с

тоянки

Бы

ки

–7

стоянки. Углубленных объектов, очагов, жилой площадки нет.

в результате строительных работ наибо-лее пострадали два верхних культурных слоя. Частично они перепаханы, некото-рые участки обнажены или уничтожены. Остались нетронутыми преимущественно углубленные части искусственных объек-тов I культурного слоя (рис. 7; 11). только под наносным валом отстойников, а также на северных квадратах в зоне природной западины сохранились непотревоженные участки верхнего Ia культурного слоя.

все культурные слои стоянок связаны с переходным комплексом, в котором фик-сируются горизонты слабо выраженного почвообразования и многочисленные криогенные деформации разных типов.

Рассмотрим стратиграфию стоянки на различных участках.

Юго–восточный участок (квадраты е–г/VII–VIII, Б–б/II–VIII). Они расположены под валом отстойников. Здесь сохрани-лись наиболее полные в верхней части стратиграфические колонки (рис. 3, 4). Представим разрез на указанных ква-дратах (сверху–вниз, м):

1. Копаная неоднородная порода, пред-ставленная тёмно–серым, гумусирован-ным материалом современной почвы, бурым суглинком (наносной слой). вклю-чает редкие переотложенные культур-ные остатки — 0,22–1,15 м.

2а. гумусовый горизонт современной почвы (чернозём) — 0–0,11 м.

2б. горизонт в современной почвы, корич-невого цвета, в нижней части содержит редкие находки расщепленного крем-ня — 0 — 0,35 м.

3. лёссовидная тяжёлая, плотная на ощупь супесь серо–бурого цвета, нарушенная кротовинами и корнеходами. Содержит редкие находки кремня — 0,33–0,55 м.

3а. КультурНый Слой Iа. Супесь бурая, близкая по составу и характеру отложе-ниям вышележащего слоя. выделяется по включениям углисто–охристой массы, кремня и костей. На этом уровне отмеча-

ются многочисленные конкреции и кар-бонатный псевдомицелий — 0,02–0,07 м.

4. Коричневато–бурая супесь с карбо-натным псевдомицельем, более песча-ная, чем слой 3. входит в заполнение мерзлотных трещин, где содержит ред-кие костные остатки и кремни — 0,05–0,30 м. Данный слой слоится, включа-ет тончайшие линзы светло–жёлтого и зеленоватого мелкозернистого песка (слой 5) мощностью до 0,5 см, а также прослойки супеси с карбонатным псев-домицельем.

5. Прослойка зеленовато–белого песка в 4 слое — 0–0,05 м.

6. Серо–жёлтый мелкозернистый песок, в нижней части включает линзы белого крупнозернистого и бурого мелкозерни-стого песка. Содержит многочисленные кротовины, заполненные гумусовой со-временной породой, карбонатным зеле-новато–бурым суглинком, лёссовидной бурой супесью, тёмно–жёлтым песком. К верхней толще песка на соседних северо–западных участках приурочен впуск искусственных углубленных объ-ектов I культурного слоя — 0,45–0,60 м.

7. II КультурНый Слой. линза бурой су-песи, включающая элементарный куль-турный заполнитель (золистая, охристая масса, расщеплённый кремень, костные фрагменты). На этом уровне читаются полигональные трещины криогенных де-формаций II генерации и борта трещин I генерации — 0–0,03 м.

8. Бурые слоистые супеси с прослойками беловато–зелёного песка — 0,13–0,22 м и более.

9. Слой беловато–зелёного песка — 0–0,6 м.

10. Прослои тёмно–бурой супеси — 0,04–0,30 и более м.

10а. Слой жёлтого мелкозернистого песка в бурой супеси (№ 10) — 0–0,18 м.

11. Сизая окарбоначенная прослойка супе-си — 0,2–0,04 м.

Здесь наблюдается наибольшая мощ-ность песчаной толщи — слоя 6. От линзы

35

рис

уно

к 10

. ...

....

....

....

....

....

....

....

....

.

Раз

рез

чере

з ж

илую

пло

щад

ку I

куль

турн

ого

слоя

, ква

драт

ы Б

/ III–

5 с

вост

ока

на з

апад

. Ус

ловн

ые

обоз

наче

ния:

1 —

коп

аная

нео

днор

одна

я по

рода

, 2 —

лёс

сова

я су

-пе

сь, 3

а —

кул

ьтур

ный

слой

Iа, 4

— к

орич

нева

то–б

урая

суп

есь,

5 —

про

слой

ка

зеле

нова

то–б

елог

о пе

ска

в 4

слое

, 6 —

сер

о–ж

ёлты

й м

елко

зерн

исты

й пе

сок,

6а

/д —

I ку

льту

рны

й сл

ой, 7

— II

кул

ьтур

ный

слой

, 8 —

бур

ые

слои

сты

е су

песи

.

36

рисунок 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Разрез через жилую площадку I культурного слоя, квадраты Ж/2–1 с запада на вос-ток.Условные обозначения: 1 — коричневато–бурая супесь (слой 4), 2 — серо–жёлтый мелкозернистый песок (слой 6), 3 — I культурный слой, слабо насыщенный углистой массой (заполнение искусственных ям), 4 — I культурный слой, 5 — II культурный слой, 6 — бурые слоистые супеси (слой 8), 7 — кротовины.

Ia культурного слоя её отделяют хорошо выраженные прослои коричневатых су-песей, включающих песчаные линзочки. Как правило, нижняя, самая толстая линза песка имеет выделяющий её зеле-новатый оттенок. Иногда на отдельных участках ниже её на 0,02–0,07 м фикси-ровались тонкие прерывающиеся песча-ные линзы желтовато–серого оттенка.

выделены две системы криогенных де-формаций.

мерзлотНые трещиНы I ГеНерАЦии разрывают II культурный слой и, соответ-ственно, подстилающие его слои песков и супесей (рис. 7, 13; рис. 14 — см. Цвет-ную вкладку к главе 2). Период образова-ния: до формирования песчаной толщи (слой 6), которая составляет их заполне-ние. Направление основных трещин идёт с юго–востока на северо–запад, ширина 0,10–0,25 см. Расстояние между ними на тех участках, где мы смогли их зафикси-

ровать, 1,2 м и более метра. Поперечные трещины слабо выражены, их ширина, как правило, не превышает 0,3–0,5 см. Борта на южных участках располагаются преимущественно на одном уровне. в се-верном направлении мощность трещин значительно увеличивается, проявляют-ся ступенчатые разрывы. На ближайших 10 м от южной границы западины они накладываются на полигональную сетку трещин II генерации (см. ниже).

На участке квадрата Ж–VI мы наблю-дали смещение литологических слоёв, связанное с воздействием криоген-ных деформаций разных генераций (рис. 13; рис. 14 — см. Цветную вклад-ку к главе 2). Клиновидная структура с супесчаным заполнением постепенно переросла в трещину I генерации макси-мальной глубины, заполненную светло–жёлтым мелкозернистым песком (слой 6). Нижнее дно трещины на этом участке мы не смогли поймать, после небольшого

37

перешейка на уровне супесчаных сло-ёв 10, 11 она опять расширилась и ушла далеко вглубь. в разрезах южнее на кв. е– VIII/VII и севернее на кв. И–IV наблю-далось продолжение трещины I генера-ции. выше отмечены достаточно глубо-кие трещины II генерации (рис. 3, 4, 7, 13; рис. 15 — см. Цветную вкладку к главе 2). Нивелировочные отметки, попавших туда костных остатков самые низкие.

мерзлотНые трещиНы II ГеНерАЦии разрывают нижнюю толщу коричневато–бурой супеси и толщу серовато–жёлтого мелкозернистого песка, слои 4, 6 (рис. 3, 4, 7, 13; рис. 15–17 — см. Цветную вклад-ку к главе 2). Они образуют единую сет-ку. Их границы аморфны. Как в плане, так и в разрезе на разных участках они имеют разную форму, ширину, протяжён-ность и особенности заполнения. По всей видимости, мы имеем дело с сочетанием разных видов криогенных деформаций, связанных с процессами замерзания–оттаивания. Нарушения имеют разную глубину, в большинстве случаев они за-канчиваются в средней части песчаной толщи (слой 6). Клиновидные структуры пробивают глубже, и в этих случаях мы видим тонкие песчаные прожилки в бу-рой супеси на уровне II культурного слоя, т.н. полигональную сетку. тщательные наблюдения показали, что данная поли-гональная сетка наиболее ярко проявля-ется, как правило, в местах крупных крио– генных деформаций I генерации.

ЦеНтрАльНый и юГо–зАпАдНый учАС–тоК (раскопы 2000–2004 гг.) располо-жен на днище отстойника и ограничива-ется в северном направлении границей природной западины (рис. 7). Участок имеет наиболее сложную стратиграфию, т.к. более всего повреждён строительны-ми работами, и на нём представлены все три культурных слоя. Основные работы здесь были связаны с изучением жилой площадки I культурного слоя с 25 ямами по периметру. в центре располагалась грабительская яма размерами 2 на 1 м овальной формы.

На северных участках в зоне жилого объекта был полностью уничтожен Ia культурный слой. Отдельные находки

фиксировались в заполнениях мерз-лотных трещин. И только на неболь-ших сохранившихся участках южных квадратов между культурными слоями Iа и I фиксировались линзы и прослой-ки коричневатой супеси (рис. 9 — см. Цветную вкладку к главе 2; рис. 10). На большинстве же описываемой пло-щади визуально различимых стериль-ных прослоек между культурными от-ложениями разных уровней обитания не было. Нижняя толща супесчаных про-слоек (слои 4–5 по общей нумерации) здесь оказалась уничтожена в резуль-тате древней антропогенной деятель-ности. Следует отметить и то, что Ia культурный слой в профиле стенок на рассматриваемых участках не читался и определялся только по наличию нахо-док в лёссовой супеси. Большинство из них залегало в заполнениях мерзлотных деформаций на границе с толщей песка (рис. 17 — см. Цветную вкладку к гла-ве 2). во время исследований 2000–2004 гг. мы не были уверены в том, что это отдельный археологический слой, и обозначали его как верхний горизонт I культурного слоя. Оспаривался и факт впуска ям I культурного слоя из верх-ней толщи песка. всё это отразилось в том, что на разрезах первых лет ис-следований детально Ia слой остался не обозначен ным. в 2005 году в диссерта-ционном исследовании (ахметгалеева, 2005б) данный горизонт с находками, несмотря на его малую мощность и по-вреждённость, на основании палеоге-ографических, геоморфологических и микростратиграфических данных был выделен как отдельный культурный слой. И только впоследствии мы смог-ли выйти на основные участки данного уровня обитания, подтвердившие эти выводы.

Культурный слой I, сохранившийся под наносным валом, представлял со-бой 10 см толщу мешаного материала, включающего песок, супесь, культурный заполнитель, к тому же сильно потре-воженную кротовинами (рис. 8, 9, 16 — см. Цветную вкладку к главе 2; рис. 10). возможно, в результате антропогенного воздействия были перемешаны нижние

38

Гла

ва

2С

трати

гра

фи

я с

тоянки

Бы

ки

–7

прослои супеси и верхняя пачка песков. Проблема состояла и в том, что не все ямы были спущены с единого уровня. Корреляция объектов друг с другом возможна была только лишь на ограни-ченных участках площади стоянки. Но на большей части жилого объекта Бы-ков–7 (I) на междуямном пространстве культурный слой был полностью уничто-жен (рис. 11). Структурное единство ям позволило предположить, что хроноло-гический разрыв между их образовани-ем невелик, и речь может идти о посте-пенном освоении данной территории.

Рассмотрим особенности профиля через жилой объект I культурного слоя в его южной, наиболее сохранившейся части (рис. 10).

Колонка выглядит следующим образом (сверху–вниз):

1. Копаная неоднородная порода, пред-ставленная тёмно–серым, гумусирован-ным материалом современной почвы, бурым суглинком (наносной слой). вклю-чает редкие переотложенные культур-ные остатки — 0,1–0,40 м.

2. лёссовидная тяжёлая, плотная на ощупь супесь серо–бурого цвета, нарушенная кротовинами и корнеходами. Содержит редкие находки кремня — 0,0–0,25 м.