Johan Baptista van Helmont und die Sprache der Alchemie im 17. Jahrhundert

Transcript of Johan Baptista van Helmont und die Sprache der Alchemie im 17. Jahrhundert

Goldenes Wissen

Die Alchemie –

Substanzen, Synthesen, Symbolik

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

herausgegeben von Petra Feuerstein-Herz und Stefan Laube

Elektronischer Sonderdruck aus:

Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek Nr. 98 Ausstellung der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Bibliotheca Augusta: Augusteerhalle, Schatzkammer, Kabinett) vom 31. August 2014 bis zum 22. Februar 2015

Motive auf dem Umschlag: Matthäus Merian d. Ä: Systemblatt, in: Musaeum Hermeticum, Reformatum Et Amplificatum, Frankfurt a. M. 1678, Fig. IV. HAB: Xb 9751, s. S. 21, Abb. 1 und Donum Dei. HAB: Cod. Guelf. 77.2 Aug. 8°, fol. 4v, s. S. 248, Abb. 110

Konzeption von Ausstellung und Katalog: Petra Feuerstein-Herz und Stefan Laube, mit Unterstützung von Katharina Gietkowski (Ausstattung der Schatzkammer: Sven Limbeck)

Gestaltung und Satz: Christiane Kasper, nach dem Grundlayout von Gudrun Schmidt

Redaktionelle Bearbeitung: Gudrun Schmidt, Malte-Frederic Lischke und Tim Glindemann

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the

Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are

available in the Internet at http://dnb.dnb.de.

www.harrassowitz-verlag.de

© Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 2014

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes

ist ohne Zustimmung der Bibliothek unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen jeder Art, Übersetzungen,

Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung in elektronische Systeme.

Gedruckt auf holzfreiem, alterungsbeständigem Bilderdruckpapier 135 g/qm.

Druck: ROCO Druck GmbH, Wolfenbüttel

Printed in Germany

ISBN: 978-3-447-10251-3

ISSN: 0946-9923

Inhalt

Helwig Schmidt-GlintzerVorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Petra Feuerstein-Herz und Stefan LaubeZur Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Hartmut BöhmeMatthäus Merian d. Ä.: Alchemische Weltlandschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Florian EbelingÄgypten als Heimat der Alchemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Helwig Schmidt-GlintzerAlchemie in China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Daniel JütteChancen und Risiken der Alchemie Das Beispiel jüdischer Alchemiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Sven LimbeckAlchemische Literatur zwischen Handschrift und Buchdruck Mediengeschichtliche Beobachtungen zur Überlieferung der Alchemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Petra Feuerstein-HerzÖffentliche Geheimnisse Alchemische Drucke der frühen Neuzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Anne-Charlott TreppAlchemie und Religion in der frühen Neuzeit Das Reine vom Unreinen trennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Stefan LaubeBilder aus der Phiole Anmerkungen zur Bildsprache der Alchemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Sven DupréArtists and the Philosophers’ Stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Inhalt8

Heinz SchottHeil und Heilung Zur Ideengeschichte der Alchemie in der frühen Neuzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Sietske FransenJohan Baptista van Helmont und die Sprache der Alchemie im 17. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Tara NummedalThe Alchemist in his Laboratory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Vladimír Karpenko und Ivo PuršDie Alchemie und der Prager Hof Kaiser Rudolfs II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Martin MulsowPhilalethes in Deutschland Alchemische Experimente am Gothaer Hof 1679 –1683 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Jill BeplerPerlen gegen Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Daniela DachrodtArchitektur der Sachlichkeit Das chemische Gebäude von Andreas Libavius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Hania SiebenpfeifferIsaac Newtons alchemische Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

KatalogStefan LaubeDie Alchemie – Kontexte und Phänomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Sieben Metalle und planetarische Steuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Das Erdinnere als Magna Mater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Materie: Kombinatorik und Symbolik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Mysterium der Umwandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194Zeigen und Verschlüsseln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Autoritäten und Textüberlieferung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Traumbilder und Heilssuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222Wissenschaftlicher Aufbruch und Transmutation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Sven LimbeckBild und Text in alchemischen Handschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Inhalt 9

Petra Feuerstein-HerzIm alchemischen Laboratorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Bücherwissen im Labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280Geräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290Substanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310Personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322Orte der Alchemie – Kloster, Hof, Stadt und Universität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Bildnachweis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Verzeichnis der Beiträger und Beiträgerinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Inhalt10

Generelle Abkürzung: HAB = Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

Hinweis zur Benutzung des Katalogs:Die Angaben zur Seitenzählung richten sich nach den Konventionen der einzelnen Disziplinen:– bei Handschriften wird mit „fol.“ gezählt,– bei Drucken ohne Seitenzählung, aber mit Bogensignaturen mit „Bl.“,– bei gedruckten Büchern mit eingedruckter Paginierung mit „S.“.

1 Johan Baptista van Helmont: Dageraed, oft nieuwe opkomst der geneeskonst, Amsterdam 1659, Bl. **v. Übersetzung in: Christian Knorr von Rosenroth: Aufgang der Artzneykunst, Sulzbach 1683, Bl. [ )( iiii]v.

Ich bedanke mich bei Andrew McKenzie-McHarg und Finn Schulze-Feldmann, die mich bei der Übersetzung unterstützt haben.

2 Johan Baptista van Helmont: Opera omnia, Frankfurt 1707, S. 16: „Anno 1580 totius Belgii calamitosissimo“.

3 Marez 1907, S. 112 f.4 Van Helmont: Opera omnia (wie Anm. 2), S. 11f. u. 15 – 19.

„So komt es der Seelen etwas ingemächlich und seltsam für, wenn sie das Bild ihrer ersten Einfälle, so sie dem Gemühte in der Mutter-Sprach vorge-mahlet hat, wider die natürliche Gewonheit in eine fremde Sprach übersetzen soll. Und wird bey solcher Übersetzung der Verstand durch die Arbeit so dun-ckel, schwach und müd, daß er den reinen und gantz geistlichen Gedancken seines ersten Einfalles zim-lich verderbet.“1

So sprach Johan Baptista van Helmont (1579 – 1644) zu Beginn der Dageraed in seinem an Gott gerich-teten Widmungsbrief. In vorliegendem Beitrag wird untersucht, wie die Übersetzung die Sprache bzw. die Gedanken der Alchemiker im 16. und 17. Jahr-hundert beeinflusste.

Ein flämischer Arzt und Alchemist

Johan Baptista van Helmont wuchs in Brüssel zu ei-ner Zeit auf, in der dieser Teil Europas heftig um-kämpft war: Der König von Spanien und die protes-tantischen niederländischen Rebellen standen sich unversöhnlich gegenüber. Das Jahr 1580 war für die gesamten Niederlande ein unheilvolles Jahr, wie van Helmont in seiner Autobiographie verlauten lässt. Damit spielte er wahrscheinlich auf die Gründung

der Utrechter Union (1579) an, durch die sich die meisten niederländischen Provinzen gegen die spa-nische Vorherrschaft verbündeten.2 Brüssel war in den ersten sechs Lebensjahren van Helmonts protes-tantisch, bevor es 1585 wie die restlichen südlichen Niederlande durch die Spanier rekatholisiert werden sollte. Diese konfessionelle Kehrtwende verbesserte die Situation der Familie van Helmonts erheblich. Da sie zum katholischen Adel gehörte, konnten zwei der Schwestern van Helmonts Spanier heiraten und er selbst hatte als jüngstes Kind der Familie die Mög-lichkeit, an der katholischen Universität in Löwen zu studieren.3 Die medizinische Ausbildung sowie die allge-meine universitäre Wissenskultur, die das Studium der Bücher der praktischen Erfahrung vorzog, sag-ten van Helmont allerdings nicht zu. Wie er in seinen Promissa authoris und Studia authoris schrieb, erwei-terte er deswegen seine Kenntnisse durch Selbststu-dium der klassischen Autoren bis hin zu Paracelsus. 1599 erhielt er sein Diplom.4 Nach zehn Jahren Reise-tätigkeit durch Europa ließ er sich wieder in Belgien nieder. 1609 heiratete er die ebenfalls aus adligem Hause stammende Margarita van Ranst. Zusammen mit ihr bezog er ihr in Vilvoorde in der Nähe von Brüssel gelegenes Landgut, wo van Helmont ein La-bor für seine Forschungen einrichtete. Seine erste

Johan Baptista van Helmont und die Sprache der Alchemie im 17. Jahrhundert

Sietske Fransen

Sietske Fransen112

Abb. 37: Johan Baptista van Helmont: Aufgang der Artzney-Kunst. Aus dem Latein und Niederl. übers. von Christian Knorr von Rosenroth, Sulzbach 1683, Titelblatt. HAB: Wa 2° 98

Johan Baptista van Helmont und die Sprache der Alchemie im 17. Jahrhundert 113

5 Siehe zur vollständigen Editionsgeschichte Fransen 2014, Kap. 3.6 Van Helmont: Dageraed (wie Anm. 1).7 Jan Baptista van Helmont: Supplementum de spadanis fonti-

bus, Lüttich 1624, S. 3.

8 Eine Übersicht des Gedankenguts van Helmonts bei Pagel 1982; eine Einleitung in van Helmonts Alchemie geben New-man/Principe 2002, S. 56 – 91.

9 Knorr von Rosenroth: Aufgang der Artzneykunst (wie Anm. 1), Bl. [ )( i]v.

10 Ong 1982, S. 112 – 115.

und Beispielen.8 Welchen Grad an Präzision und Klar-heit seine Ideen dabei erreicht hatten, soll im nächs-ten Abschnitt behandelt werden. Eine derartige Un-tersuchung bietet sich an, da der Alchemie der Ruf des Obskuren anhängt. Wir wollen näher prüfen, ob van Helmont auch zu diesem Ruf beitrug, indem er sich möglicherweise des absichtlichen Verdunkelns schuldig gemacht hat. Das Titelbild des Aufgang[s] der Artzney-Kunst (die deutsche Übersetzung des Or-tus medicinae) sollte allerdings das Gegenteil sug-gerieren; es spielt auf die Wahrheit an, die durch einen „hellen Mund“ verkündet wird. Dabei ist „hel-ler Mund“ ein Wortspiel mit dem Namen „Helmont“ (Abb. 37).9

Die Sprache der Alchemie

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war Latein die Sprache der Wissenschaft. Neben Lesen und Schreiben wurde Grammatik, Dialektik und Rheto-rik auf Latein gelehrt. An der Universität konnte man das Studium in Jura, Medizin oder Theologie nur auf Latein abschließen. Weil Latein jedoch zu die-ser Zeit nicht mehr als Muttersprache gesprochen wurde, sondern als Sprache nur während der Ausbil-dung und in der Wissenschaft Verwendung fand, hat es sich zur Sprache der Gelehrten gewandelt.10 Da-bei gab es bereits im Mittelalter eine Tradition von Wissen und Kenntnissen, die in der Volkssprache for-muliert waren und die sich im 16. Jahrhundert rasch erweiterten. Beeinflusst von der Reformation, dem sich ausbreitenden Schulunterricht und der Verfüg-barkeit von gedruckten Büchern konnten die ver-schiedenen europäischen Volkssprachen ihre Bedeu-tung steigern. Neben diesen Verschiebungen in der Sprachkultur im 16. Jahrhundert gab es auch in der naturwissenschaftlichen Gemeinschaft ein steigen-des Interesse an Erkenntnissen, die man aus Beob-

gedruckte Veröffentlichung ließ noch zwölf Jahre auf sich warten, erregte dann aber aufgrund sei-ner mutmaßlich ketzerischen Aussagen umso mehr Aufsehen. De magneticum vulnerum curatione (Pa-ris, 1621), eine von der Inquisition sogleich auf den Index gesetzte Schrift, die die heilende Wirkung der Waffensalbe behandelte, wurde für ihn und seine Fa-milie zum massiven Problem. Dennoch hat van Hel-mont sein ganzes Leben lang weiter experimentiert und geschrieben. Die meisten seiner Schriften wur-den schließlich von seinem jüngsten Sohn Franzis-kus Mercurius van Helmont (1614 – 1698) veröffent-licht, zuerst als Ortus medicinae [Der Aufgang der Medizin], sowie als Gesamtausgabe der Werke, als Opera omnia.5 Eine kürzere Version des Ortus medi-cinae hat van Helmont auf Niederländisch verfasst. Auch dieses Buch ist erst posthum 1659 unter dem Titel Dageraed („Morgenglanz“) veröffentlicht wor-den.6 In einem 1624 verfassten Widmungsbrief an Fer-dinand von Bayern, den Kurfürsten und Erzbischof von Köln, nannte van Helmont sich selbst „Belga, Medicus, et Philosophus per ignem“.7 Belga war eine damals geläufige Bezeichnung für Menschen aus den nördlichen und südlichen Niederlanden; als Medicus war er ausgebildet und diplomiert. Was aber meinte er mit der Bezeichnung als „Philosoph durchs Feuer“? Van Helmont spricht hier vom che-mischen Prozess der Destillation und Transmutation, bei der Hitze als Initialenergie benutzt wird. Mit an-deren Worten, van Helmont bezeichnet sich selbst als Alchemist. Als Nachfolger von Paracelsus waren (al-) chemische Techniken wie Destillation und Trans-mutation die wiederholt angewandten Methoden der Forschung van Helmonts, und zwar sowohl in seiner medizinischen Lehre und der Methodik der Zubereitung von Medikamenten als auch in seiner gesamten Welt anschauung: Er erklärte seine Lehre fast immer anhand von chemischen Experimenten

Sietske Fransen114

11 Für eine Diskussion über Alchemie als Kunst oder Wissen-schaft ist hier kein Platz, ich verweise auf Newman/Principe 1998.

12 Goltz 1972, S. 341f.13 Siehe zum Beispiel Lewis 2007; Eco 1994.

14 Bogaart 2004, S. 24 f.15 Ebd., S. 25.16 Van Helmont: Dageraed (wie Anm. 1), Bl. **v.17 Knorr von Rosenroth: Aufgang (wie Anm. 1), Bl. )( iiiv.

achtung und Experiment ableiten konnte. Dies stand im Gegensatz zur traditionellen Naturwissenschaft, die als Buchwissenschaft unter der Ägide alter Au-toritäten wie Aristoteles und Hippokrates stand. Al-chemie war offensichtlich eine praktische Kunst bzw. Wissenschaft und deswegen oft eng mit Kenntnissen verknüpft, die in den Volkssprachen Ausdruck gefun-den hatten. Zugleich konnte sie im Westen auf eine Jahrhunderte alte Tradition der Verwendung des La-teinischen zurückblicken. Auch wenn sich die latei-nischsprachige Alchemie im 16. Jahrhundert durch-aus fortsetzte, ist doch eine Verschiebung zugunsten der Volkssprachen erkennbar. Nicht zuletzt war sie auf den Einfluss des schweizerischen Arztes und Al-chemikers Theophrastus von Hohenheim (Paracel-sus) zurückzuführen.11 Paracelsus war davon über-zeugt, dass man in seiner Muttersprache lehren und lernen sollte, damit man die Erkenntnisse besser ver-stehen könne.12

Diese zunehmende Verwendung der Volksspra-chen verursachte allerdings Schwierigkeiten auf praktischer und philosophischer Ebene. Die philoso-phische Frage, ob die Volkssprachen für die Wissen-schaften taugten und welche Sprache sich am bes-ten eignete, um die Realität – die Wirklichkeit, so wie sie ist – zu beschreiben und Wahrheit zu vermitteln, fügte sich in der frühen Neuzeit in die große Diskus-sion um eine erste Sprache der Menschen ein, d.h. die adamitische Ursprache oder die Universalspra-che.13 Aus Platzgründen konzentriert sich dieser Ar-tikel auf die praktische Anwendung der Volksspra-chen und die Probleme, denen sich die Verfasser und Übersetzer stellen mussten. Wie wir gleich se-hen werden, zog van Helmont in der Theorie seine Muttersprache vor, wich aber in der Praxis davon ab, da er die meisten seiner Werke auf Latein verfasste. Probleme praktischer Natur ergeben sich allein schon aus dem verfügbaren Wortschatz.14 Weil La-tein die traditionelle Sprache der Wissenschaft dar-stellte, war es auch die Sprache, die das reichhaltigste

Vokabular und die raffinierteste Rhetorik zur Verfü-gung stellte. Verschiedene Lösungsmöglichkeiten bo-ten sich an, um die Eignung der Volkssprachen bei der Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten zu er-höhen. So konnte sich ein Autor dafür entscheiden, entweder die lateinische Terminologie als Lehnwort in die Volkssprachen zu integrieren oder neue volks-prachliche Wörter für die lateinischen Fachwörter zu prägen. Schließlich konnte er bereits existierenden volkssprachlichen Wörtern eine neue Bedeutung ge-ben.15 Die erste Option war vielleicht die einfachste, obwohl die „sprachliche Reinheit“ der verschiede-nen Sprachen unter der Aufnahme von Fremdwör-tern litt. Die beiden anderen Lösungen verursachten meistens Verwirrung, weil im ersten Fall neue Wör-ter erklärt werden mussten und weil im zweiten Fall die Zuweisung neuer Bedeutungsinhalte an bereits existierende Wörter deren Mehrdeutigkeit verstärkte. Aus diesem Grund zog van Helmont schließlich Latein als seine Hauptsprache gegenüber dem Niederländi-schen vor. Van Helmont hat dennoch ein ganzes Buch auf Niederländisch geschrieben. Darin betont er, dass die Menschen ihre ersten Ideen und Gedanken in ih-rer Muttersprache hätten, und dass es außerdem un-natürlich und fremd sei („oneygen en vremt“), diese Gedanken in eine andere Sprache umzusetzen.16 Knorr von Rosenroth berichtet in seiner Übersetzung der Werke van Helmonts über diesen als den Vater sei-nes guten Freundes Franziskus Mercurius:

„Es sey zwar sein Herr Vater anfänglich Willens gewe-sen das gantze Werck in Niederländischer Sprach zu schreiben; daran er auch schon ein grosses Theil ver-fertigt und zwar unter einer auch Niederländischen Vorrede. Weil er aber befunden dass er nothwendig viel neue und denen Niederländern ungewöhnliche Redens-Arten darinnen gebrauchen müste, so habe Er selbigs Niederländische Tractätlein, dem er sons-ten den Namen von der Morgenröthe gegeben und es in seiner Mutter-Sprache Dageraet genennet, sei-ner Tochter geschencket.“17

Johan Baptista van Helmont und die Sprache der Alchemie im 17. Jahrhundert 115

18 Telle 1981, S. 93.19 Margaret Cavendish: Philosophical Letters, London 1664,

Teil 3, S. 234. Siehe auch: Clucas 2011.20 Siehe für Alchemie und Geheimhaltung: Long 1991.

21 Goltz 1972, S. 344 f.22 Johan Baptista van Helmont: Opuscula medica inaudita, Köln

1644.

garet Cavendish über van Helmont in ihren Philo-sophical Letters (1664): „him I find more difficult to be understood then any of the forementioned, not onely by reason of the Art of Chymistry, which I con-fess my self not versed in, but especially, that he has such strange terms and unusual expressions as may puzle any body to apprehend the sense and mean-ing of them.“19 Diese Kritik hing mit der Idee zusam-men, dass Alchemiker dazu neigten, ihre Information nicht ganz öffentlich zu machen, damit ihre Tradi-tion nur den auserwählten Eingeweihten zugäng-lich blieb.20 Dennoch haben Nachfolger von Paracel-sus, einschließlich van Helmont selbst, versucht, die Ideen von Paracelsus zu erklären und deutlicher zu machen.21 Im nächsten Abschnitt wird der Sprachge-brauch des Lateinischen und Niederländischen van Helmonts mit Hilfe von kurzen Passagen aus seinen alchemischen Texten untersucht, die uns in beiden Sprachen vorliegen. Unser Augenmerk gilt dem Ver-gleich zwischen der Verwendung seiner Mutterspra-che und der des Lateinischen. Diese Auszüge wer-den außerdem mit den Übersetzungen ins Englische und Deutsche aus den 17. Jahrhundert verglichen.

Van Helmont und seine Sprache

Im Jahr 1644, kurz vor seinem Tod, publizierte van Helmont noch die Opuscula medica inaudita, ein aus vier Traktaten zusammengesetztes Buch über The-men wie menschliche Steine, Fieber, die vier Körper-säfte und die Pest.22 Diese vier Traktate sind in allen sieben Editionen des Ortus medicinae als Anhang ab-gedruckt worden, und waren sehr beliebt, wie zahl-reiche Kommentare und Übersetzungen zeigen. In seinem Traktat De Lithiasi [Von dem Stein] berich-tet van Helmont von den verschiedenen Steinen, die sich im Menschenkörper bilden können, wie zum Beispiel Nierensteine. Ein Teil dieses Textes hat van Helmont auch auf Niederländisch geschrieben, was

Damit war die Geschichte nicht beendet: Wenngleich sich van Helmont dafür entschieden hatte, weiter ausschließlich auf Latein zu schreiben, wurden im-mer mehr alchemische Werke in den verschiedenen Volkssprachen gedruckt. Außerdem entdeckte man neue Methoden, Techniken und Stoffe, die in beiden Sprachen neue Namen brauchten. Diese Sensibili-tät van Helmonts für die Probleme der Übersetzung kann Licht auf die Frage werfen, wie klar dessen al-chemische Sprache war. Er selbst sah eine inhärente Verbindung zwischen Sprache und Deutlichkeit. Ebenso gewährt eine Untersuchung der Überset-zungen seiner Schriften aus ungewohnter Perspek-tive Einblicke in die Praxis der Autoren alchemischer Schriften. Kehren wir nochmals zurück zu Paracelsus und seiner Überzeugung, dass man nicht unbedingt La-teinkenntnisse brauchte, um Medizin und Alchemie zu lernen. 1527 hielt er an der Universität von Basel seine Antrittsvorlesung, zu der nicht nur die gesamte Universität, sondern auch Einwohner der Stadt ein-geladen waren. Dabei kündigte er an, dass er seine zukünftigen Vorlesungen auf Deutsch halten würde. Die Baseler Universität lehnte diese Praxis ab, so dass Paracelsus schon bald aus der Stadt fliehen musste, um nicht in noch größere Probleme zu geraten. Seine Sprache wurde aber zu einem immer wieder-kehrenden Thema im 16. und 17. Jahrhundert. Wie Joachim Telle in seinem Artikel Die Schreibart des Pa-racelsus ausgeführt hat, haben nur wenige der Nach-folger von Paracelsus seine Praxis übernommen, in ihren Muttersprachen zu schreiben.18 Dennoch war die Tradition der paracelsischen Medizin und Alche-mie an der Sprache der Nachfolger und vor allem an den verwendeten Fachwörtern deutlich erkenn-bar. Die immer wieder vorgetragene zeitgenössi-sche Kritik lautete: Die Sprache des Paracelsus sei undeutlich und verdunkele seinen Ansatz. Van Hel-mont sollte sich übrigens hundert Jahre später der gleichen Kritik ausgesetzt sehen. So schrieb Mar-

Sietske Fransen116

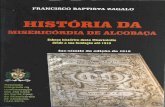

Abb. 38: Anfang des dritten Kapitels des Traktats „De Lithiasi“ [Von dem Stein]. Knorr von Rosenroths Übersetzungen aus dem Latein und Niederländisch sind sichtbar. Christian Knorr von Rosenroth: Aufgang der Artzney-Kunst, Sulzbach 1683, S. 429. HAB: Wa 2° 98

Johan Baptista van Helmont und die Sprache der Alchemie im 17. Jahrhundert 117

23 Van Helmont: De Lithiasi, in: Opuscula medica inaudita (wie Anm. 22), S. 43. Die alchemischen Texte, die Raimundus Lul-lus zugeschrieben wurden, sind nie von diesem katalani-schen Theologen verfasst worden. Daher werden heute die Schriften mit „Pseudo-Lullus“ etikettiert; siehe: Pereira 1989.

24 Knorr von Rosenroth (wie Anm. 1), S. 430.25 Principe 2013, S. 128 f.26 John Chandler: Oriatrike or, Physick refined, London 1662,

S. 840.

27 Daniel Foote: A Treatise Concerninge the Stone-Colicke. Brit-ish Library, London, MS Sloane 617, Bl. 1r – 83v, bes. Bl. 20v. Siehe über Daniel Foote: Fransen 2013.

28 Übersetzung von Knorr von Rosenroth (wie Anm. 1), S. 429. Van Helmont: De Lithiasi (wie Anm. 23), S. 42; Dageraed (wie Anm. 1), S. 242.

29 Van Helmont: De Lithiasi (wie Anm. 23), S. 44.

seiner reinen Form isolieren, wodurch die krankma-chende Ursache identifiziert werden kann: Alchemie als höchste Form der medizinischen Analyse! In dem Experiment, das van Helmont anschließend beschreibt, analysiert er seinen eigenen Urin und versucht herauszufinden, wie Blasen- oder Nieren-steine entstehen können. Ein kurzer Absatz wird im Folgenden auf Latein und Niederländisch und in den Übersetzungen auf Englisch und Deutsch wieder-gegeben, damit die verschiedenen Übertragungs-varianten nachvollzogen werden können. Van Hel-mont beschreibt, wie er seinen eigenen Urin für elf und nochmals für dreißig Tage zum Faulen in Pferde-mist hatte stehen lassen, so dass eine Hefe entstand, die der Körper im Urin ausschied. Da er anschließend auch nach viermaligem Destillieren noch immer kei-nen Nierenstein gefunden hatte, entschloss er sich, einen kleinen Teil des Urin-Geistes (das Destillat) in eine Flasche seines besten Branntweins zu geben. Auf Latein fügte er hinzu:

„Oculus imprimis ibi me docuit. Quod spiritus uri-nae, impar, et ingens esset coagulum: quippe quod aquam vitae esset coagulando. Quod in coagulando, separasset partem segnem, et aquaem, quae super-nataret praefatae offae albae non secus forte, at-que in coagulatione Duelech, a reliquo lotii corpore, adeoque in mediis undis, suam perficeret coagulati-onem.“29

Auf Niederländisch schrieb er:

„Ick worde hier gewaer, dat den pis-geest heeft een uytnemende runnende kracht, die eenen suyveren brandewijn dede stracks verharden, te meer dat in sijne verhardinge den brandewijn alleen stont, en alle ‘t waeter, soo inwendigh als vreemt, vlotte bo-ven op den brandewijn blijvende den pis geest t’sae-men met den brandewijn soo geronnen versaemt,

deswegen Vergleichsmaterial für die Frage nach sei-nem Sprachgebrauch bietet. Wiederum nur auf Latein hat van Helmont ein Zi-tat des mittelalterlichen Alchemikers Raimundus Lullus aufgenommen und mit „spagyria enim sola, est speculum veri intellectus“ kommentiert.23 Oder wie der deutsche Übersetzer es formulierte: „denn die Scheide-Kunst allein ist der Spiegel des wahren Verstandes.“24 „Spagyria“ bzw. „Scheide-Kunst“ ist ein Schlüsselterminus für den chemischen Prozess von Scheidung oder Trennung, der seit Paracelsus als In-begriff für die chemische Erzeugung von Medika-menten gilt.25 John Chandler, einer der englischen Übersetzer, benutzte dafür einfach „Alchymie“,26 wo-hingegen Daniel Foote in seiner englischen Überset-zung für „Spagyria“ den Begriff „Pyrotechny“ verwen-dete.27 Allein an diesem Beispiel zeigt sich schon, wie verschieden im 17. Jahrhundert die Übertragungen von „Scheidekunst“ sein konnten. Zu Nierensteinen fährt van Helmont auf Nieder-ländisch und Latein fort (Abb. 38):

„In unsern Oefen [furnis] lesen wir, daß in der Na-tur keine gewissere Art etwas zu wissen und durch seine gründliche und wesentliche Wurzeln zu erken-nen als wenn man verstehet, was und wie viel in ei-nem jeden Dinge enthalten sey: Und zwar entste-het solche Erkantnis nicht klarer und kommt einem die Zusammen-Knüpffung der Ursachen nicht deut-licher vor als wenn man die Sachen selbst also eröff-net, daß sie vor uns heraus treten und gleichsam mit uns reden“.28

Van Helmont sagt hier (in der Übersetzung von Knorr von Rosenroth), dass erst eine Analyse im Ofen oder im Feuer die tatsächliche Ursache eines medizini-schen Problems (hier: der Nierensteine) freilegen kann. So könne die Hitze die Substanz des Urins in

Sietske Fransen118

30 Van Helmont: Dageraed (wie Anm. 1), S. 244.31 John Chandler: Oriatrike (wie Anm. 26), S. 840.

32 Daniel Foote: Stone-Colicke (wie Anm. 27), Bl. 21r.33 Knorr von Rosenroth: Aufgang (wie Anm. 1), S. 431.

„Da ward ich gewahr, daß der Urin-Geist eine über-aus grosse zusammen rennende oder gerinnenma-chende Krafft hat, also daß er einen saubern Brante-wein so balden hart machte. Umb so viel mehr weil in seiner Harte-Werdung der Brantewein allein stund und alles Wasser so inwendig als etwas fremdes war oden auf dem Brantewein herschwamm und der Harn-Geist nebenst dem Brantewein so geronnen beysammen blieben, also daß der sein Urin-Wasser verlassen und von sich geschieden hatte.“33

Der Vergleich der Übersetzungen lässt bemerkens-werte Sprachnuancen erkennen. Zunächst macht van Helmonts Bemerkung „Oculus imprimis ibi me docuit“ deutlich, dass er experimentiert und obser-viert, und dass er seine eigenen Erfahrungen be-schreibt, anstatt aus einem überlieferten Text zu kopieren. Wenn wir die beiden Beschreibungen van Helmonts vergleichen, fällt zusätzlich auf, dass die alkoholische Flüssigkeit auf Latein aqua vitae ge-nannt wird, also ein Schnaps mit hohem Alkohol-anteil, während er sie auf Niederländisch mit bran-dewijn, einem bestimmten Schnaps, bezeichnet. Dies mag nur ein kleines Beispiel dafür sein, dass van Helmonts Muttersprache das Lateinische bis-weilen an Präzision übertraf. Die Idee des „spiritus urinae“ ist direkt verwandt mit dem Prozess der Destillation und wird in beiden Sprachen als „Geist“ bezeichnet, was einfach zu verstehen ist. Das steht im Gegensatz zu „Due lech“, ein Begriff von Paracel-sus, das van Helmont auf Latein und ohne weitere Erklärung benutzt, obwohl er es wiederum nicht im Niederländischen verwendet. Im weiteren Ver-lauf des niederländischen Kapitels benutzt er den Begriff „Duelech“ für „steenwordinge“, also Verstei-nerung, aber nicht ohne dafür eine Erklärung zu geben. Die beiden englischen Übersetzer überneh-men schlichtweg den Begriff „Duelech“, weil Knorr von Rosenroth ihn nicht benutzte, obwohl er schon auf Deutsch von Paracelsus eingeführt worden war. Daraus kann abgeleitet werden, dass undeutliche und neue Begriffe in Übersetzungen hin und wie-

dat hy sijn pis-water hadde verlaeten, en daer uyt gescheyden.“30

In der englischen Übersetzung von John Chandler klingt das so:

„My Eye, in the first place, there taught me; That the spirit of Urine was an unparallel’d and great Run-net; because it was that, which was for coagulating of Aqua vitae. That in coagulating, it had separated the sluggish and watery part, which swum upon the aforesaid white lump, perhaps, no otherwise, than as in coagulation of Duelech from the rest of the body of the urine, and so, that is perfected its coagulation in the middle of the waters.“31

Daniel Foote übersetzt diese Passage so:

„Then, my eye taught me that first of all the Spirite of urine was an unparrelleld and vast Coagulter, be-cause it was so in the cogulatinge of the Aqua-vitae. That in the Coagulation it had divided the dull aque-ous part from the rest, and that swame above the foresaide white lumpe, no otherwise perhapps then as it is in the coagulation of the Duelech from the other part of the bodie of urine, and therfore it per-formed its coagulation in the midst of the water.“32

Christian Knorr von Rosenroth hat offensichtlich aus dem Lateinischen und aus dem Niederländischen übersetzt, was mit wenigen Ausnahmen seine gän-gige Praxis war. Das Lateinische übersetzt er so:

„Da hat mich nun mein Auge gelehret zum ersten daß der Urin-Geist ein unvergleichliches und vor-treffliches Renn oder Lab sey, weil solches den Brantewein gerinnen machen könne. Zum andern, daß derselbe bey diesem gerinnen das faule und wässerige Theil abgeschieden und solches auf den vorgedachten weissen Schaum obern auf schwamm. Vielleicht nicht anders als es bey dem Gerinnen des Steines zugehet, wenn derselbe von dem andern Cörper des Harnes abgeschieden wird und also mit-ten im Wasser der Stein sich zusammen setzet.“

Und die Übersetzung aus dem Niederländischen hört sich so an:

Johan Baptista van Helmont und die Sprache der Alchemie im 17. Jahrhundert 119

34 Eine Ausnahme ist der Begriff „Alkahest“, eine universale Me-dizin, die van Helmont in seinen Werken und Rezepten be-nutzt, aber nie erklärt.

Schlussbemerkung

Aus dieser kurzen sprachlichen Analyse können wir ableiten, dass van Helmonts Sprache, wie Lady Ca-vendish bereits betonte, kompliziert war. Möglicher-weise formulierte er, wie er selbst schrieb, seine Ideen zuerst auf Niederländisch, bevor er sie ins Lateinische übersetzte. Er setzte sich damit dem Risiko aus, den Inhalt zu verunklaren. Es ging ihm aber nicht darum, den Inhalt seiner Werke absichtlich zu verdunkeln. Im Gegenteil war er sich bewusst, dass das Übersetzen von der Muttersprache ins Lateinische Undeutlich-keiten hervorrufen konnte. Daher erklärte er in der Regel seine benutzten Begriffe.34 Obwohl die meis-ten Nachfolger des Paracelsus auf Latein schrieben, angeblich weil das Vokabular in ihren Mutterspra-chen fehlte, haben van Helmonts niederländische Texte sowie die englischen und deutschen Über-setzungen gezeigt, dass es viele brauchbare Lösun-gen gegeben hat; man musste sie nur suchen und dabei etwas Erfindungsgeist an den Tag legen. Da-rüber hinaus ist die Wortwahl der Übersetzer vielsa-gend. Wie wir gesehen haben, entschieden sich die englischen Übersetzer meistens für das Beibehalten der Begriffe, wie sie von van Helmont benutzt wor-den waren. Damit wird deutlich, dass die englische Sprache eine größere Aufnahmefähigkeit gegenüber Fremdwörtern aufwies. Im Deutschen hingegen, wie Knorr von Rosenroth zeigt, zog man es vor, deut-sche Äquivalente für die lateinischen Begriffe zu fin-den. Dass das Lateinische noch immer einen großen Stellenwert innerhalb der Wissenschaften innehatte, wird durch die große Anzahl von Büchern mit alche-mischem und medizinischem Inhalt bestätigt, die im 16. und 17. Jahrhundert auf Latein erschienen. Dies betont wiederum die Bedeutung, die die Autoren der Verbreitung alchemischer Kenntnisse beimaßen. Die Distribution im Druck, zusammen mit der engagier-ten Tätigkeit der Übersetzer im 17. Jahrhundert, kon-terkarieren die gängige Vorstellung, die Alchemiker hätten sich einer verdunkelnden Sprache bedient.

der neu formuliert werden, wodurch die Verwir-rung über den Inhalt – darüber hat schon Lady Cav-endish geklagt – gewiss noch größer wurde. Die Übersetzer verdunkelten den Inhalt allerdings nicht vorsätzlich. In van Helmonts Dageraed findet man oft Begriffe auf Latein, die er dann auch ins Nieder-ländische übersetzt, wobei hier durch die gleich-zeitige Verwendung beider Sprachen Klarheit ent-steht. Knorr von Rosenroth zeichnete sich durch einen vergleichbaren Willen zum Erklären aus und macht sich beim Übersetzen aus dem Lateinischen und Niederländischen regelmäßig die Mühe, ver-schiedene Begriffe, die er für ein Konzept kennt, auf Deutsch in Klammern hinzuzufügen. Die bei-den englischen Übersetzer wenden eine andere Lö-sung an, indem sie fast immer die Begriffe aus van Helmonts Ortus medicinae übernehmen, ohne sie in ihre Sprache zu übersetzen, womit die beiden einer Standardisierung der Helmont’schen Begriffe Vor-schub leisteten. Weiterhin fällt auf, dass van Helmont das Wort für „coagulare“ – auf Deutsch „gerinnen lassen“ – im La-teinischen ohne Variation benutzt, während er auf Niederländisch zwischen „verharden“ und „gerin-nen“ unterscheidet. Diese Abweichung zeigt, dass es dem Niederländischen nicht an geeignetem Vo-kabular fehlte und dass van Helmont es verstand, diesen Wortschatz für seine Zwecke auszuschöp-fen. Die Übersetzer zeigen einmal mehr ihre ver-schiedenen Lösungsstrategien, da Foote wie van Helmont fünfmal eine Form von „coagulate“ be-nutzt, während Chandler es das erste Mal mit dem englischen Wort „runnet“ überträgt und auch im weiteren Verlauf nur Formen von „coagulate“ über-setzt. Knorr von Rosenroth benutzt verschiedene Wörter, wenn er aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt, bleibt aber der niederländischen Wort-verwendung treu, wenn er ins Deutsche übersetzt. Derartige Übersetzungsstrategien bekräftigen den sprachlichen Spielraum und die Freiheit in der Be-nutzung des eigenen Wortschatzes.

![Die ›Bewëgung der Sprache‹. Überlegungen zum Primat der Bewegung bei Heidegger und Hölderlin [full text]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6315f0ad5cba183dbf083a2f/die-bewegung-der-sprache-ueberlegungen-zum-primat-der-bewegung-bei-heidegger.jpg)

!["Die Revolution ist [...] die Revolution." Georg Forster über Sprache, Politik und Aufklärung.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631beb4a5a0be56b6e0df1f3/die-revolution-ist-die-revolution-georg-forster-ueber-sprache-politik.jpg)